আমি একবার ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর গান বা শোকের গান কীরকমভাবে গাইতে হয়?’ উনি আমায় পরিষ্কার বলেছিলেন যে, ‘রবীন্দ্রনাথের শোকের গান প্রায় নেই, থাকলেও খুব কম। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রিয়জনদের এত মৃত্যু সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি মৃত্যুর গান মৃত্যু থেকে উত্তরণের গান।’ উনি নিজে ঠিক এই ভাষায় বলতেন, ‘কেঁদে ভাসিয়ে দিলে এই গানের প্রতি বিচার করা হয় না।’ অর্থাৎ ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু’ অংশটা কেউ সাংঘাতিক টেনে টেনে করুণ সুরে গাইলে তা আদপে অর্থহীন। আসল কথা হল– ‘তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে’। এই পঙ্ক্তিটাই তো মূল। উনি গাইতেনও সেভাবে। ওঁর গায়কির মধ্যে কোনওরকম কৃত্রিমতা ছিল না। গাইতেন একেবারে খোলা গলায়। ইচ্ছে করে গলাকে কাঁপানো বা চেপে রাখা– এ ব্যাপারগুলো কখনও নিজে করেননি, বিশ্বাসই করতেন না।

শান্তিদেব ঘোষ– আমার জ্যাঠামশাই, আমার বাবা শুভময় ঘোষের সবথেকে বড় দাদা। আমার ঠাকুরদাদা কালীমোহন ঘোষ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৯০৮ সালে নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিদেব ঘোষের জন্ম ১৯১০ সালে। তখন অবশ্য নাম ছিল ‘শান্তিময়’। আমার ঠাকুরদা-ঠাকুমাকে গুরুদেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘কালীমোহন, একবার দেখি তোমার ছেলেকে দেখি!’

ঠাকুমা খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন, যদি শিশু শান্তিদেব গুরুদেবের কোল ভিজিয়ে দেন! শেষমেশ মাস ছ’সাতের শিশুটিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ দেখে বলেছিলেন, ‘এ তো একেবারে কেষ্টঠাকুর!’ ঠাকুমার যে বিষয়ে দুশ্চিন্তা করছিলেন, সেরকম কোনও কাণ্ড অবশ্য ঘটেনি।

১৯১২ সালে ঠাকুরদা-ঠাকুমা পূর্ববঙ্গ থেকে শান্তিদেব ঘোষ ও সাগরময় ঘোষকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে চলে এসেছিলেন। ফলে ওই ২ বছর বয়স থেকেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ আমার জেঠুর। দেহলী বাড়ির পিছনে, কিছু মাটির বাড়ি, খড়ের চাল– যেগুলিকে এখনও ‘নতুন বাড়ি’ই বলা হয়, সেখানে থাকতেন ওঁরা। রবীন্দ্রনাথের ‘ফাল্গুনী’ নাটক হচ্ছে যখন শান্তিদেব ঘোষ দেখেছিলেন দোলনায় চড়ে ‘ওগো দখিন হাওয়া’ গাইছে। ওঁর বাড়ির কাছেও দোলনা ছিল, সেখানে তিনিই দোলনা চড়ে দখিন হাওয়া গাইতে থাকলেন। এক সময় দেহলী থেকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে ওই বাচ্চা ছেলেটি যে গান গাইছে?’ সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন যে, শান্তিদেব ঘোষ গান করেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিদেব ঘোষের যোগাযোগ বাড়তেই থাকে। ইশকুলে ভর্তি হলেন। সে ইশকুলে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি পড়াতেন। ছ’-বছর বয়স যখন তখন দিনেন্দ্রনাথ ওঁকে কলকাতা নিয়ে যান সমবেত গানের অনুষ্ঠানে। সেই সময়, শান্তিদেব ঘোষের মাঝেমধ্যেই মাথা চুলকানোর মুদ্রাদোষ ছিল। আমার ঠাকুমা চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন– যদি সবার সামনে গান গাইতে গাইতে মাথা চুলকোন– কী হবে! সেই ভয়ে শান্তিদেব ঘোষকে ন্যাড়া করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, রিহার্সালে কখনওসখনও হাত যখনই মাথায় ঠেকেছে, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়ির বাড়ি পড়েছিল হাতে। এইখান থেকেই তাঁর গানের জীবন শুরু।

প্রথমবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেননি শান্তিদেব ঘোষ। আমার ঠাকুরদা খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন পুত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন কি না, সেকথাও ভাবছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘ওকে আমার কাছে ছেড়ে দাও। ও ঠিক রাস্তা খুঁজে পাবে।’ শান্তিদেব ঘোষ আর পরীক্ষা দিলেন না। গান-নাটক-নাচ করতে থাকলেন। অনেক পরে, একজন ডক্টরেট হয়ে প্রণাম করতে এসেছিলেন যখন, জেঠু আমাদের বলেছিলেন, ‘দ্যাখ আমি ম্যাট্রিকও পাশ করিনি, আমার গাইডেন্সে ও ডক্টরেট হয়ে গেল।’

শান্তিনিকেতনে কেঁদুলি ছাড়াও নানা বাউল মেলায় যেতেন শান্তিদেব ঘোষ। ছেলেবেলা থেকেই বাউল গান, বাউল নাচের প্রতি আগ্রহ ছিল। বসন্তোৎসব হয়ে যাওয়ার পর একবার সবাই বসে গান গাইছেন, জেঠু কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে ‘ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়’ গানের সঙ্গে নাচতে শুরু করলেন বাউল ভঙ্গিতে। সঙ্গে ছিলেন সম্ভবত ‘বৃন্দাবন’ নামের এক বন্ধু। ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন নন্দলাল বসু। তিনি গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেন এই ঘটনা। শান্তিদেব ঘোষকে তখন রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, ‘এই নাচ তোকে দেখাতে হবে।’ নন্দলাল বসু একটা ছোট্ট ফেট্টি বেঁধে িদয়েছিলেন শান্তিদেব ঘোষের মাথায়। সেখান থেকেই ওঁর নাচের শুরু।

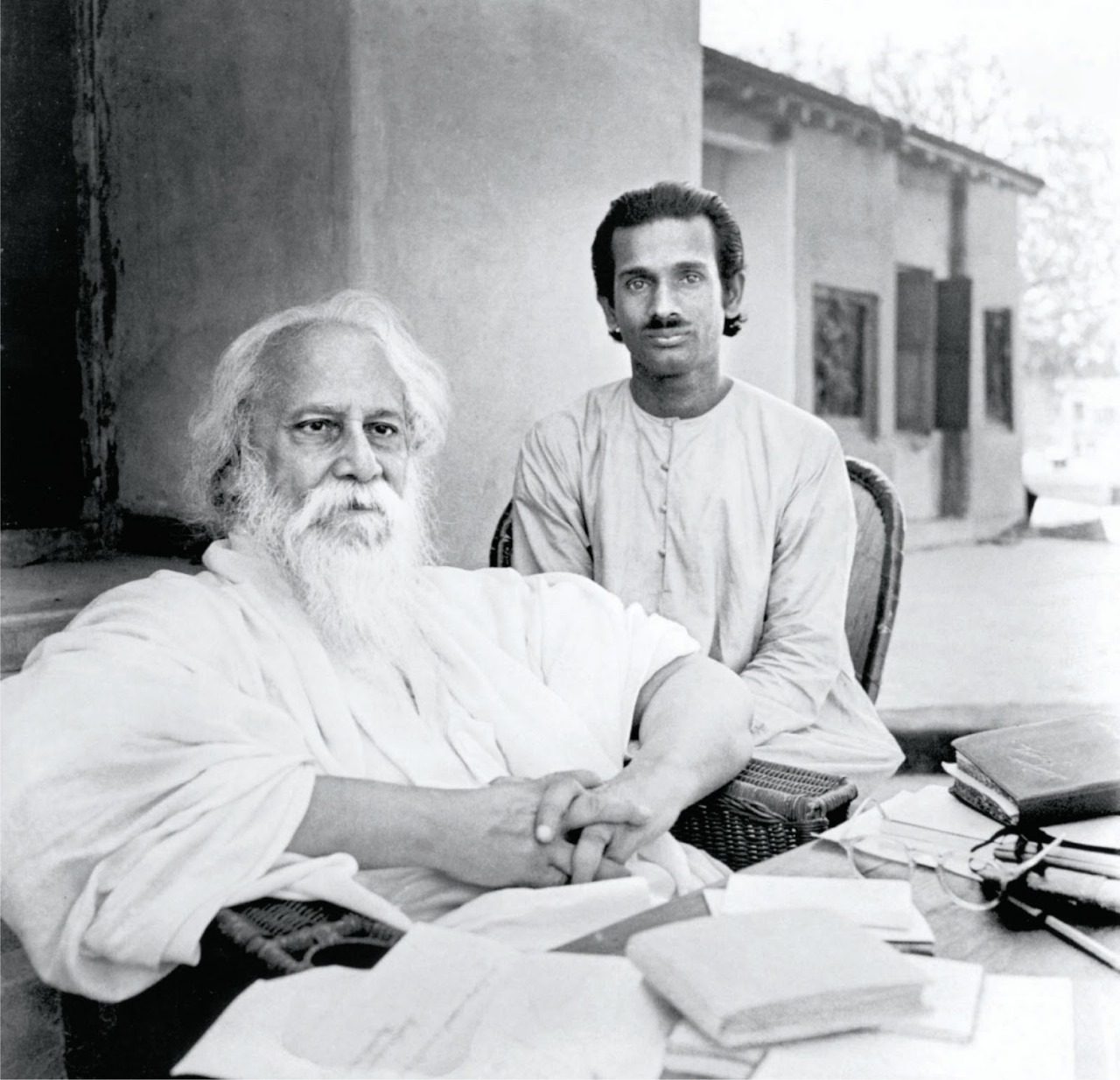

পরবর্তীকালে জেঠুর মুখ থেকে চমৎকার সব অভিজ্ঞতা শুনেছি। নাটকের রিহার্সালে তিনি তন্ময় হয়ে দেখতেন রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের অভিনয়। দিনের পর দিন শারদোৎসবের গান শুনতে শুনতেই শান্তিদেব ঘোষের মধ্যে সম্ভবত প্রবেশ করেছিল সেই গানের ঘরানা। রবীন্দ্রনাথ কোনও নতুন গান তৈরি করলে চলে আসতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। সেসময় হয়তো দিনেন্দ্রনাথ ক্লাস করাচ্ছেন। শান্তিদেব ঘোষও সেই ক্লাসের পড়ুয়া। বারবার রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ গান গাইছেন। লাইন ধরে ধরে গান নয়, পুরো গানটা গাইছেন। জেঠু বলেছিলেন, ‘কখন কীভাবে যে এই গান মন্ত্রের মতো শরীরে প্রবেশ করছে, আমরা বুঝতেই পারতাম না। শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতাম।’ আমি সংগীতের লোক নই একেবারেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজ যেটা মানুষ ‘শান্তিদেব ঘোষের গায়কি’ বলে থাকেন, তার সূত্র আসলে এইখানে লুকিয়ে। রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথের অভিনয়ের মহড়া– ওঁদের গান তৈরির সাক্ষী থাকা, শারদোৎসবের বালকদলে অভিনয়ে করা, রবীন্দ্রনাথের তন্ময় হয়ে গাওয়া শুনতে পাওয়া– এই বিষয়গুলি খুব জরুরি হয়ে উঠেছে ওঁর জীবনে ও গায়কিতে। আমি জেঠুর গাওয়া গানের সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের গায়কির অনেক জায়গায় মিল পাই। গান তো গুরুমুখী বিদ্যা, সামনে বসে গান শিখলে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া গায়কি তৈরি হয় নিশ্চয়ই। ওঁদের সময়কার, যাঁদের সামান্যতম রেকর্ডিং পাওয়া যায়, যেমন অমিতা সেন (খুকু)– ওঁর গায়কির সঙ্গেও কিন্তু দিনেন্দ্রনাথের গানের মিল পাওয়া যায়। আমার নিজের ধারণা, শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠ, খোলা আকাশ, আশ্রমিক ছাত্রদের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের গানকে চারদিক দিয়ে খুলে দিয়েছিল আরও।

আমার যখন এক বছর বয়স, বাবা-মা থাকতেন মস্কোয়। ওখানে ঠান্ডায় কানের একটা অসুবিধা হত বলে, ওখানকার ডাক্তার বলেছিলেন– আপনারা শীতের সময় ওঁকে গরম দেশে পাঠিয়ে িদন। এক বছর বয়সে আমি এসে পড়েছিলাম জেঠু-জেঠিমার কাছে। ফলে তখন থেকেই আমার গান শোনা। কখনও সখনও জেঠিমা রেকর্ড করতেন, বাজাতেন– ওইটাও আমার ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। অমল ধবল গাইছেন যখন, ‘ওগো কাণ্ডারি কে গো’– কিন্তু তিনি খানিক সরে এসে গাইছেন– ‘ওগো কাণ্-ডারি কে গো’– এই যে নতুন ঝোঁক, শব্দকে আবেদনময় করে তোলা আরও, এটাই তাঁর গায়কির লক্ষণ। এগুলো পাওয়া কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথের থেকেই। অনেকেই বলেন, ‘শান্তিদেব ঘোষ নিজের সুরে গান গেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের যে স্বরলিপি আছে, তার সঙ্গে তা মেলে না।’ জেঠুকে একথা যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিলেন, ‘দ্যাখ, আমি তো নিজের থেকে বানিয়ে বানিয়ে গাই না। তাহলে আজ একরকম গাইতাম, কাল আরেকরকম। তখন আমরা শিখেছি এইরকমই। পুরনো স্বরলিপিতে পাওয়া যায়।’ গুরুদেবের গান বেশি শ্রুতিমধুর করতে বাড়তি গলার কাজ করতেন, ব্যাপারটা এমন নয়। গানের যে-ভাবটা তাঁর মধ্যে বসে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারে, তাঁর গায়কি তারই বহিঃপ্রকাশ বোধহয়!

লয়– শান্তিদেব ঘোষের গায়কির বড় বিশিষ্টতা বলে মনে হয়। অনেকে ‘ওই-যে ঝড়ের মেঘে’– গানটিকে দ্রুত লয়ে গেয়ে থাকেন। কিন্তু শান্তিদেব ঘোষের কাছে নরম করে, ধীর লয়ে গাওয়া শুনেছি। বুঝেছিলাম, ‘ঝড়ের মেঘ’টা বড় কথা নয়। ‘বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে আঁচলখানি দোলে’– এটা খুব সুন্দর, নরম একখানা বর্ণনা। এবং গানটা শেষ হচ্ছে– ‘একলা দিনের বুকের ভিতর ব্যথার তুফান তোলে।’ এই গানের যে কথা, সেখানে তো লয় দ্রুত হতে পারে না। এটা যে কাউকে জোর করে শিখিয়েছেন, তা নয়। আবার, উল্টো এক উদাহরণের কথা বলি। ‘আলো আমার আলো ওগো’। অনেকেই নরম করে গেয়ে থাকেন। খুব ঢিমে লয়ে না হলেও অল্প ঢিমে লয়ে। শান্তিদেব ঘোষ সবসময় বলতেন, ‘‘এটা একটু ভেবে দেখা দরকার এই গানটা ‘অচলায়তন’ নাটকের গান। হাজার বছরের দেওয়াল ভেঙে পড়ল। চারদিকে বন্যার মতো আলোর স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বালকরা বলছে, ‘আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে– সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।’ কিংবা মহাপঞ্চক বলছে, ‘আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।’ তখন কেন এ গান ধীর লয়ের হবে?’’ তিনি সবসময় দ্রুত লয়ে গেয়েছেন এই গান। দেওয়াল ভেঙে পড়া বন্যার মতো আলোর স্রোতের যে আনন্দ, তা ধরা পড়ত তাঁর গায়কিতে।

আবার, ‘ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়’– সকলে আনন্দ করে গায়, যে -গানটার সঙ্গে উনি প্রথম নেচেছিলেন, সেই ‘ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়’ কিন্তু আনন্দ করেই, সকলে মিলে গাওয়া গান, কিন্তু যখন তিনি এককভাবে গাইছেন, তাঁর নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে, তখনকার যে উপস্থাপনা– সেটা একেবারে অন্যরকম। অনেক ছোট ছোট কাজ দেওয়া, যেন পুরো গানটা ফুটে ওঠে, ‘ঝাউয়ের দোলে, মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান’– এই উদাসীন ভাবটার ওপর তখন তাঁর জোরটা বেশি। আমার কাছে সেটাই শান্তিদেব ঘোষের গায়কি।

আমি একবার ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর গান বা শোকের গান কীরকমভাবে গাইতে হয়?’ উনি আমায় পরিষ্কার বলেছিলেন যে, ‘রবীন্দ্রনাথের শোকের গান প্রায় নেই, থাকলেও খুব কম। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রিয়জনদের এত মৃত্যু সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি মৃত্যুর গান মৃত্যু থেকে উত্তরণের গান।’ উনি নিজে ঠিক এই ভাষায় বলতেন, ‘কেঁদে ভাসিয়ে দিলে এই গানের প্রতি বিচার করা হয় না।’ অর্থাৎ ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু’ অংশটা কেউ সাংঘাতিক টেনে টেনে করুণ সুরে গাইলে তা আদপে অর্থহীন। আসল কথা হল– ‘তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে’। এই পঙ্ক্তিটাই তো মূল। উনি গাইতেনও সেভাবে। ওঁর গায়কির মধ্যে কোনওরকম কৃত্রিমতা ছিল না। গাইতেন একেবারে খোলা গলায়। ইচ্ছে করে গলাকে কাঁপানো বা চেপে রাখা– এ ব্যাপারগুলো কখনও নিজে করেননি, বিশ্বাসই করতেন না। কিন্তু না করলেও গানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারতেন। ওঁর গাওয়া গানগুলির মধ্যে বেশ খানিকটা জুড়ে রয়েছে নাটকের গানগুলি। ‘চণ্ডালিকা’, ‘শ্যামা’ ইত্যাদি নাট্যগুলির অনেকটা অংশ উনি নিজেই গেয়ে গিয়েছেন। পুরুষ চরিত্রের গানও গেয়েছেন, নারী চরিত্রের গানও। পরিষ্কার বোঝা যায়, ওঁর মতো জোরালো গলার মানুষ, ‘শ্যামা’র অংশটাও তো গাইছেন, ‘ছাড়িব না, ছাড়িব না… হে, ক্ষমা করো নাথ’– তখন কিন্তু গানের মূল আবেগটুকুই কানে আসে, মনেই হয় না এটা কোনও মহিলার গলায় শুনলে ভালো হত। নৃত্যনাট্যগুলো যখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, তখন তার নাচের কম্পোজিশন এবং গানের বিষয়গুলো শান্তিদেব ঘোষ অনেকটা কাছ থেকে দেখেছেন। ‘শ্যামা’র প্রথম যে স্বরলিপি, ‘পরিশোধ’ নামে বেরিয়েছিল– সেটা কিন্তু শান্তিদেব ঘোষের করা। পরে সুশীল ভঞ্জ চৌধুরী তার পরিমার্জিত রূপটা করেন। এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সুর বদলে পরিমার্জনা করে নতুন করে স্বরলিপি বানান, শান্তিদেব কিন্তু সেটাই অনুসরণ করেন, ‘নিজের করা’ বলে পুরাতন স্বরলিপিকেই গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রনাথের করা সুরটিকেই ‘চূড়ান্ত’ বলে মেনে নিয়েছেন। ‘চণ্ডালিকা’ তৈরি হচ্ছে যখন, পুরো কাজটির সঙ্গেই শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। গুরুদেব ওঁকে খাতায় লিখে লিখে দিতেন; নির্দেশ দিতেন– কাকে কোন গান শেখাতে হবে, কোন নাচ কোন দলকে তোলাতে হবে। কাজেই ‘চণ্ডালিকা’র কোন গানগুলো কীভাবে গাইতে হবে, সেটা উনি খুব ভালোভাবে জেনেছিলেন। আমার ছাত্রদের আমি এই গানগুলো ওঁর রেকর্ড থেকে শুনিয়েছিলাম, যাতে এই বিষয়টায় একটা ধারণা পাওয়া যায়। তারা শুনে অত্যন্ত আনন্দ যেমন পেয়েছে, তেমন বিস্মিতও হয়েছে! এই প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরাও যে এই সুরান্তরগুলো শুনে ভালোবাসছে, একটা আগ্রহ তৈরি হচ্ছে, সেটা আমার কাছে খুবই আনন্দের।

শান্তিদেব ঘোষের গায়কি সম্পর্কে আরেকটি বিষয় এখানে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাব্যগীতি যেগুলো– ‘কৃষ্ণকলি’, ‘হে মোর চিত্ত’ কিংবা ‘তুমি কি কেবলই ছবি’– এই গানগুলোর ক্ষেত্রে কথার বর্ণনা অনুযায়ী যে অভিব্যক্তি, কোথাও নরম করে, কোথাও জোর দিয়ে গেয়েছেন তিনি। মনে আছে, ‘নও ছবি নও ছবি’ অংশটি গাইছেন জোরে, শুধুই জোরে নয়, বেদনা মিশিয়ে। এই বেদনাটা, গানের মধ্যেকার এই অভিনয়টাই শান্তিদেব ঘোষ। সেজন্যেই বোধহয় বলা হয়, নাটকের গানে তিনিই শেষ কথা!

ব্যক্তিগত স্মৃতির ঝুলে খানিক উপুড় করি। সারাজীবন ধরেই পরিবার আগলে রেখেছিলেন জেঠু। বাড়ির প্রতি টান ছিল খুবই। আর টান ছিল ট্রেনের প্রতি! ট্রেনে চড়ে বেড়াতে খুব ভালোবাসতেন। জেঠু আর জেঠিমা একসঙ্গে বহু জায়গায় ঘুরেছেন। নতুন কোনও ট্রেন যদি চালু হত, ওঁকে সেটায় চাপতেই হবে! এমনও হয়েছে, কেবলমাত্র নতুন ট্রেনে চাপবেন বলেই দিল্লি গিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়েছেন। বোম্বেতে আমার এক জ্যাঠামশাই থাকতেন। তাঁর কাছেও যেতেন মাঝে মাঝে। বোম্বেতে থাকাকালীন ‘ডেকান ক্যুইন’ নামে একটা ট্রেন নতুন চালু হল, ফেরার সময়ে সেটায় চেপেই চলে এলেন।

মরশুমি ফল খেতে খুবই ভালোবাসতেন। যখন ওঁর বেশ খানিকটা বয়স হয়েছে, ডাক্তার ওঁকে কুল খেতে বারণ করেছিলেন। এদিকে ওঁদের বাড়িতে কুলগাছ! একদিন ডাক্তারের বারণ না-শুনে, লুকিয়ে সেই কুল খেয়ে ব্যাঙ্কে গিয়েছেন। সেখানে বমিটমি করে মাথা ঘুরে ভয়ানক কাণ্ড! তখন ওঁর বয়স সত্তরের উপরে। সকলেই ভেবেছে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে! কিন্তু কিছুই নয়, কুল খেয়ে মারাত্মক অ্যাসিড হয়েছিল। এইরকম ছেলেমানুষি ছিল ওঁর মধ্যে। ওঁর হাসিটাই বলে দেয় ঠিককতটা ছেলেমানুষ।

একবার জেঠু আর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় একইসঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি। আমি দেখতে গিয়েছি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে ছাত্রীটি ছিলেন, তিনি বলছেন, ‘তাড়াতাড়ি যাও। খুব মুশকিল হয়েছে! নার্স খুব রাগারাগি করছেন।’ আমি ঢুকতেই নার্স বলছেন, ‘হতে পারেন উনি বিখ্যাত লোক, কিন্তু আমরা রাখব না! কোনও নিয়ম মানেন না!’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘হয়েছেটা কী?’ জানা গেল, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিত কেউ একজন দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁকে দিয়ে দু’টি জর্দা-পান আনিয়েছিলেন জেঠু। বহুদিনের সংগীত ভবনের স্মৃতি– একসঙ্গে বসে পান খেতেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিদেব। দু’জন মিলে সেই স্মৃতিচারণের পান খাচ্ছিলেন আর নার্স দেখে ফেলেছেন! আমাকে দেখে জ্যেঠু বললেন, ‘একটা পানই তো খেয়েছি রে। এমন কী আর হয়েছে!’

আমরা ছোটবেলায় তিনজনকে একসঙ্গে গানবাজনা করতে দেখেছি– শান্তিদেব ঘোষ, অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর অনাদিনাথ দত্ত। জেঠু গাইছেন, অশেষচন্দ্র এসরাজ বাজাচ্ছেন এবং অনাদিনাথ খোল বা তবলা বাজাচ্ছেন– এ আমাদের চিরচেনা দৃশ্য। গুরুদেবের গান, গানের সঙ্গে সঙ্গত– এই সবটা মিলিয়ে যে শিল্পটা রচিত হত– এরকম আমরা তারপর আর কখনও দেখিনি। এমনও হয়েছে, জেঠু হয়তো ধীর লয়ের কোনও গান গাইছেন; অনাদিদা সেখানে নানারকম বোল বাজাচ্ছেন; দু’জনের কেউই নিজেদের লয় থেকে সরছেন না, কিন্তু খোলের আওয়াজটা কতটা জোরে হবে, জাদুর মতো তার ওপরে দখল রেখেছেন। এসরাজে অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তো কোনও তুলনাই হয় না! তিনজন যেন একে অপরের পরিপূরক।

শান্তিদেব ঘোষের হিন্দুস্থান রেকর্ডস ছাড়া অন্য কোথাও রেকর্ড করতেন না। কারণ গুরুদেবও অন্য কোথাও রেকর্ড করতেন না। কিন্তু এই সমস্ত গান, যা পাওয়া যায়, তার নেপথ্যে একটা বিরাট অবদান কিন্তু ওঁর স্ত্রী ইলা ঘোষের। যাঁকে শান্তিনিকেতনে সকলে ‘হাসি’ বলে চেনে। তিনি জেঠুর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ছয়ের দশকে ইলা ঘোষের ছোট বোনের স্বামী জার্মানি থেকে ওঁকে একটা গ্রুন্ডিগ মেশিন এনে দিয়েছিলেন– স্পুনওয়ালা টেপ রেকর্ডার। জেঠু যদিও খুব বিরক্ত হতেন রেকর্ড করলে। আপত্তি করতেন বারবার। বলতেন, ‘অভ্যাসের সময়ে ভুলচুক থেকে যাবে, সেই গান রেকর্ড হয়ে থাকাটা অনুচিত।’ জেঠিমা দমবার পাত্রী ছিলেন না।

কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে জেঠু যখন একক অনুষ্ঠান করা শুরু করলেন, ততদিনে ক্যাসেট এসে গিয়েছে। মনে আছে, যে-ই বিদেশ থেকে আসতেন, জেঠিমার জন্য কোনও উপহার আনতেন না, আনতেন ক্যাসেট। অন্তত দু’শোটা রেকর্ড করা ক্যাসেট ছিল। আমি তার অর্ধেক ডিজিটাইজ করেছি হয়তো। কিন্তু এই বিপুল সংগ্রহকে সঠিক সময়ে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ইলা ঘোষের কাছে ভবিষ্যতের শ্রোতারা চিরকৃতজ্ঞ রয়ে যাবেন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved