এইরকমটি সিনেমার ইতিহাসে আর হবে না, একটি ইন্ডাস্ট্রির কিছু ছবির গোত্রনাম দেবে আরেক দেশের, আরেক ভাষার ফিল্ম কালচার। ৮ নং কিস্তিতে লিখেছিলাম ইতালিতে বানানো যে ওয়েস্টার্ন, তার ‘স্প্যাঘেটি’ উপাধি দিয়েছিল হলিউডই, ঠাট্টা করে। এই ব্যাপারটা উল্টো। যে ছবিগুলি দেখে ফরাসি সিনেফিলরা এই গোত্রটির নামকরণ করলেন, সেই ছবিগুলির নির্মাতারা এই ‘গোত্রনাম’টি জানতেন না। জানতেন না তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে। অর্থাৎ, তাঁরা ‘অজান্তেই’ কতগুলি বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করতে করতে এগিয়েছেন, যেগুলি যে আদপেই একটি জঁরের জন্ম দিচ্ছে, সেগুলি নিয়ে তাঁরা সচেতনই ছিলেন না। অতএব, এখনও অনেকের মতে ‘ফিল্ম নোয়া’ সে অর্থে কোনওরকম জঁরই না, বরং একটি শৈলী, একটি স্টাইল। একটি পোশাকের মতো, যা যে কোনও গল্পের শরীর একবার পরে ফেললে যেন সেই শরীরটিরই ভাব যাবে পাল্টে।

১০.

৮ নং কিস্তিতে বলেছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় বাজারে হলিউডের ছবির প্লাবনের কথা; ফ্যাসিস্ট-নাৎসি অধ্যুষিত দেশগুলিতে বহু বছর ধরে যে ছবিগুলি মুক্তি পায়নি, সেগুলি বাজার ভরিয়ে দিয়েছিল। আজ যে নতুন জঁরটি নিয়ে কথা বলব, তার সঙ্গে যুদ্ধের পরে প্যারিসের ফিল্ম-বাজারে এই পরিস্থিতির একটা সম্পর্ক আছে।

প্যারিসে তখন সিনেফিলিয়ার যুগ, যে সিনেফিলিয়া থেকে আর দেড় দশকের মধ্যে জন্ম হবে ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ বা ফরাসি নবতরঙ্গের, গোদার-ত্রুফোদের নতুন ধারার ছবির। সিনেফিলিয়া, অর্থাৎ সিনেমার প্রতি তীব্র এবং সিরিয়াস এনগেজমেন্ট, আক্ষরিক অর্থে চলচ্চিত্র-প্রেম। আমরা, বাঙালিরা এই সিরিয়াস চলচ্চিত্র-চর্চাকে শুধুমাত্র সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, বা নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে ভিন্নমানের, বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ‘আর্ট ফিল্ম’-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। কিন্তু সিনেফিলিয়ার উৎস যে প্যারিসে, সেইখানে এরকম বিভাজন ছিল না (এবং ভাগ্যিস ছিল না!)। ঠিক যখন তাঁরা বার্গম্যান বা ককতো-কে সিনেমার সিরিয়াস স্রষ্টা হিসেবে উদযাপন করছেন, সেই সময়ে তথাকথিত বাজারি ছবির মধ্যেও তাঁরা পেয়ে যাচ্ছেন একধরনের নতুন সম্ভাবনা।

…………………………………….

নেতিবাদ, হতাশাবাদ, নৈতিক স্খলনের গল্প ছবিগুলিকে যেমন আঁধারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে, সেরকমই, ছবিগুলির ভিস্যুয়াল স্টাইলেও চড়া আলোর পাশে ঘন অন্ধকার একটা বুনোট তৈরি করে। তাঁরা এই গোত্রের ছবিগুলির একটি নাম দিলেন– film noir– অর্থাৎ, তমসাচ্ছন্ন ছবি। এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারটি ঘটল– আমেরিকান জঁর পেল একটি ফরাসি নাম।

……………………………………

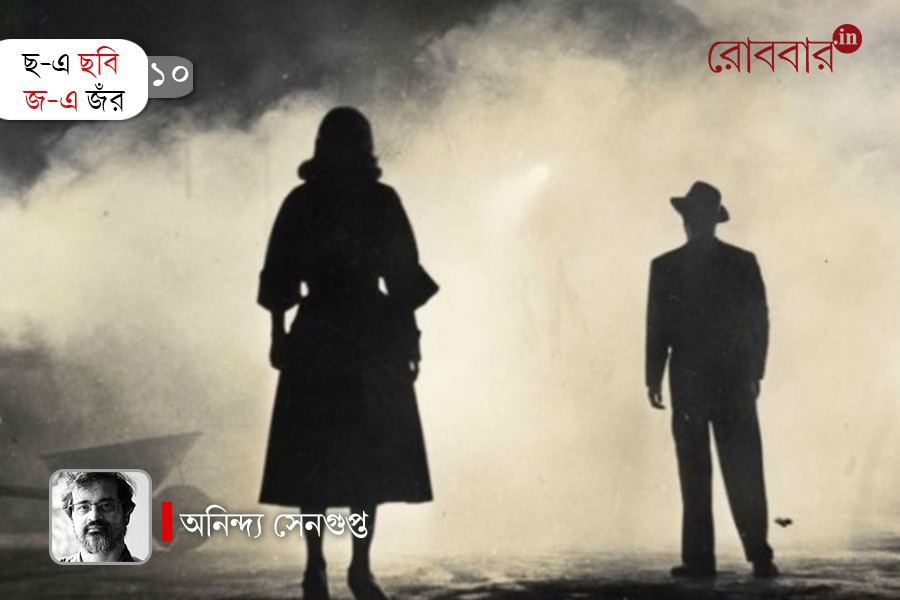

তাঁদের নজরে আসে চারের দশকের হলিউডে নির্মিত কিছু ছবি। ছবিগুলি আপাতভাবে হয় গোয়েন্দা গল্প, বা থ্রিলার, বা সাসপেন্স এবং ক্রাইম মিশ্রিত ড্রামা। কিন্তু এই ফরাসি চলচ্চিত্রবোদ্ধারা বললেন যে– না, এই ছবিগুলির মধ্যে অন্য একটা মাত্রা আছে, যেটা অন্যান্য এই ধরনের ছবি থেকে তাদের আলাদা করে তোলে। এই ছবিগুলি তমসাচ্ছন্ন, রূপকার্থে এবং আক্ষরিক অর্থেও। নেতিবাদ, হতাশাবাদ, নৈতিক স্খলনের গল্প ছবিগুলিকে যেমন আঁধারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে, সেরকমই, ছবিগুলির ভিস্যুয়াল স্টাইলেও চড়া আলোর পাশে ঘন অন্ধকার একটা বুনোট তৈরি করে। তাঁরা এই গোত্রের ছবিগুলির একটি নাম দিলেন– film noir– অর্থাৎ, তমসাচ্ছন্ন ছবি। এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারটি ঘটল– আমেরিকান জঁর পেল একটি ফরাসি নাম। এমনকী, সেই জঁরে যে একটি নতুন ধরনের নারীচরিত্র পাওয়া গেল, সেও পেল একটি ফরাসি নাম– femme fatale– বিপজ্জনক নারী।

এইরকমটি সিনেমার ইতিহাসে আর হবে না, একটি ইন্ডাস্ট্রির কিছু ছবির গোত্রনাম দেবে আরেক দেশের, আরেক ভাষার ফিল্ম কালচার। ৮ নং কিস্তিতে ইতালিতে বানানো যে ওয়েস্টার্ন, তার ‘স্প্যাঘেটি’ উপাধি দিয়েছিল হলিউডই, ঠাট্টা করে। এই ব্যাপারটা উল্টো। যে ছবিগুলি দেখে ফরাসি সিনেফিলরা এই গোত্রটির নামকরণ করলেন, সেই ছবিগুলির নির্মাতারা এই ‘গোত্রনাম’টি জানতেন না। জানতেন না তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে। অর্থাৎ, তাঁরা ‘অজান্তেই’ কতগুলি বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করতে করতে এগিয়েছেন, যেগুলি যে আদপেই একটি জঁরের জন্ম দিচ্ছে, সেগুলি নিয়ে তাঁরা সচেতনই ছিলেন না।

অতএব, এখনও অনেকের মতে ‘ফিল্ম নোয়া’ সে অর্থে কোনওরকম জঁরই না, বরং একটি শৈলী, একটি স্টাইল। একটি পোশাকের মতো, যা যে কোনও গল্পের শরীর একবার পরে ফেললে যেন সেই শরীরটিরই ভাব যাবে পাল্টে। ধরুন, রোমিও-জুলিয়েটের গল্প। সেটা পেশ করা যায় একদম ঝকঝকে রংচঙে ভাবে। কিন্তু তার বদলে প্রথম থেকেই যদি আলো-আঁধারির কিয়ারাস্কুরোতে গল্পটিকে সাজানো হয়, বেশিরভাগ দৃশ্যকেই রাতে দেখানো হয়, অথবা নাগরিক স্থাপত্যকে এমনভাবে বিশাল করে তোলা হয়, যার মধ্যে চরিত্রগুলিকে মনে হয় নিমিত্তমাত্র– তাহলে, যখন রোমিও আর জুলিয়েটের প্রেমটা সবে জমে উঠছে, তখন থেকেই যেন মনে হতে থাকবে যে এর পরিণতি ভালো হবে না। অর্থাৎ, শৈলীই যেন গল্পের নিষ্পত্তির আভাস দিয়ে দিচ্ছে।

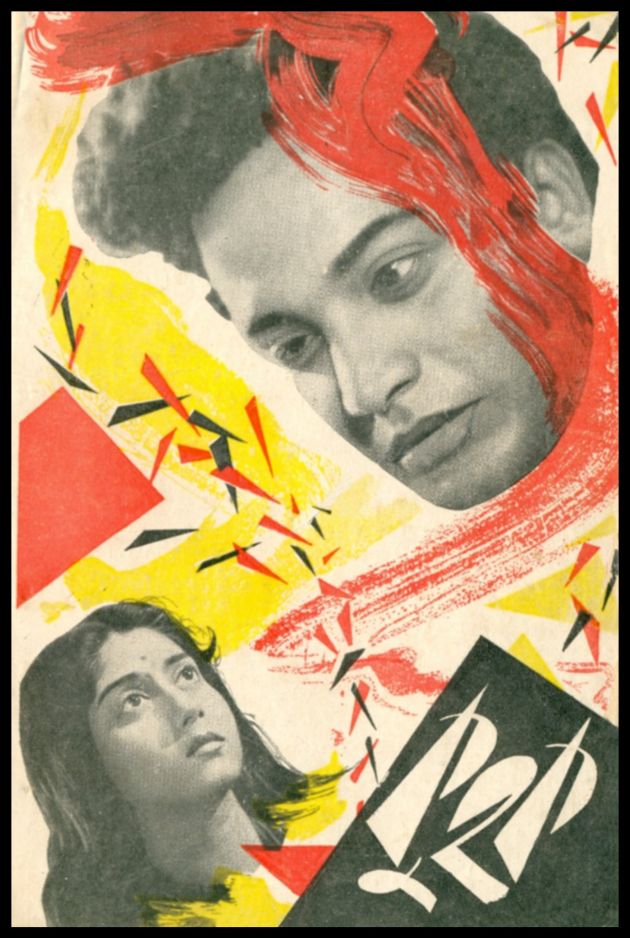

একটি ছবি আছে। অভিনেতা চার্লস লটন পরিচালিত। যদিও ছবিটি ফ্লপ করেছিল (এবং সেই অভিমানে লটন আর ছবিই বানাননি), কিন্তু পরে ছবিটি ‘কাল্ট’ স্টেটাস অর্জন করে। অন্তত আমার কাছে যে কোনও চলচ্চিত্রভক্তের ‘মাস্ট সি’ লিস্টে একদম উপরদিকে থাকার মতো ছবি। ১৯৫৫ সালের সেই ‘দ্য নাইট অফ দ্য হান্টার’ থেকেই পাঁচ বছর বাদে তৈরি হয়েছিল উত্তমকুমার অভিনীত ‘কুহক’। ছবিটি অদ্ভুত এবং হন্টিং ছবি। আদতে ছবিটি ছোটদের জন্য রূপকথা বা ফেবলধর্মী ছবির মতো করে বানানো, কারণ মুখ্য চরিত্রে আছে দু’টি শিশু; কিন্তু ছবির মুখ্য বিষয় আদপেই ছোটদের নয়। সেই সময়কার সুদর্শন নায়ক রবার্ট মিচাম এই ছবিতে সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে হাড় হিম করা একটি ভিলেনের ভূমিকায় অভিনয় করলেন, যে লোকটি একটি ধর্মযাজক, কিন্তু আসলে এক ভয়ংকর সিরিয়াল কিলার। সেই ছবির যে গা-ছমছমে পরিবেশ, তা তৈরি হয়েছিল সেইরকম শৈলীতে, যা আসলে ফিল্ম নোয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই জন্যই মনে হতে পারে এই ছবিটিও ‘ফিল্ম নোয়া’।

অর্থাৎ, নোয়া হয়তো একধরনের শৈলী, যা যে কোনওরকমের গল্পকেই একটি কুহকে আবৃত করতে পারে। আবার সবসময়ে যে সেরকম, তাও নয়। আমাদের ছবির শ্রেষ্ঠ দশকগুলিতে, সেই সাদা-কালোর পাঁচ ও ছয়ের দশকে, এই দৃশ্যশৈলী ব্যবহৃত হয়েছে আদ্যন্ত রোমান্টিক ছবিতেও। যেমন ধরুন ‘সপ্তপদী’ বা ‘দীপ জ্বেলে যাই’-এর কিছু সিকোয়েন্সে। আমাদের সিনেমাটোগ্রাফাররা এই শৈলীকে প্রায় গুলে খেয়েছিলেন বলা যায়। কিন্তু সবসময়ে এই শৈলী সেখানে টলায়মান নৈতিকতার একটি বোধজগৎ তৈরি করেনি।

তাহলে ‘ফিল্ম নোয়া’ জঁর নয়? অবশ্যই জঁর, এরকমও জোরের সঙ্গে বলবেন অনেকেই। আমরা ওয়েস্টার্নের আলোচনাতেই দেখেছি যে, একটি জঁরে পটভূমি বা প্রেক্ষিত, চরিত্র এবং আর্কেটাইপ, পোশাক বা প্রপসের ব্যবহার, এমনকী, গল্পের থিম বা নিষ্পত্তির ধরনও বেশ সুসংজ্ঞায়িত থাকে। ফিল্ম নোয়াতেও সেরকমই থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে চোখে পড়ে স্টাইলটি। নাগরিক লোকেশন, জটিল স্থাপত্য, আলো-আঁধারি (চড়া আলো ও যুগপৎ কড়া ছায়া), বেশিরভাগই রাতের দৃশ্য। নায়ক চরিত্রে একটি পুরুষ, যে বাইরে থেকে দেখলে কড়া-স্বভাবের টাফ গাই, কিন্তু অভ্যন্তরে ভঙ্গুর, যার নৈতিকতাও দোদুল্যমান। নায়িকা একজন আবেদনময়ী আধুনিকা, যে তার সৌন্দর্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, যার প্রতি আকর্ষণ যত অমোঘ হবে, ভরসা তত কমবে। গল্পগুলির কেন্দ্রে থাকে অপরাধ। অনেক ক্ষেত্রেই সেই অপরাধে জড়িয়ে যায় নায়ক ও নায়িকা। তাদের প্রেমে নিষিদ্ধ যৌনগন্ধ ঘনীভূত হয় এবং একটি দমবন্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেখানে একটা আস্ত শহর মনে হয় একটি আস্ত মাকড়সার জাল বই অন্য কিছু না। গল্পগুলির খুব একটা ‘হ্যাপি এন্ডিং’ হয় না। এই যে স্টাইলও হতে পারে, আবার জঁরও হতে পারে; আদতে আমেরিকান, কিন্তু নামে ও ভাবে ফরাসি– এই জঁরটির একটি বিচিত্র ট্র্যাজেক্টরি আছে। সেই কথা দিয়েই আজকের কিস্তির ইতি টানছি।

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। ১৯৪০-এর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি ক্রিটিকরা বললেন যে, গত এক দশকের হলিউডের অপরাধধর্মী ছবিগুলির মধ্যে একটি বিশেষ মাত্রা দেখা গেছে। তা হল এই ছবির যাঁরা নির্মাতা, যাঁরা কিনা অজান্তেই একটি ধারার জন্ম দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কি কিছু বৈশিষ্ট্য আছে? হ্যাঁ, এখন বোঝা যায় যে সেইসব ছবির পরিচালক, সিনেমাটোগ্রাফার প্রমুখের অনেকেই আসলে ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিজমের সময়ে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় পালিয়ে আসা শিল্পীরা; এঁদের মধ্যে ফ্রিৎজ লাং-এর মতো অনেকেই জার্মানি থেকে আসছেন, এবং আসছেন জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের একইরকম তমসাচ্ছন্ন দুঃস্বপ্নের দৃশ্যশৈলী নিয়ে, যার প্রভাব এই ধারায় সরাসরি পড়ছে। আবার তাঁদের মধ্যে অনেকে বামপন্থী, যাঁরা এইবার মার্কিন ধনতান্ত্রিক সমাজকে ক্রিটিকাল দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করবেন এবং সেই দেখার নির্মমতা এই গোত্রের ছবিগুলিতে থাকবে।

এইবার ছয়ের দশকের শুরুতে এই লেখাগুলো পৌঁছল আমেরিকায়। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে নয়, ইন্ডাস্ট্রিতেও নয়, ফিল্ম-স্কুলগুলোয়। সেখানকার ছাত্ররা জানলেন যে, চারের দশকের হলিউড একটি বিশেষ গোত্রের জন্ম দিয়েছিল। এইসব স্কুলের ছাত্ররা যখন নিজে ছবি বানাতে আরম্ভ করলেন তখন পর্দার সাদা-কালো হয়ে গেছে রঙিন, সেই যুদ্ধ-পরিস্থিতির পৃথিবীর পরে ভিন্ন এক ঠান্ডা যুদ্ধের পৃথিবী, ভিন্ন আমেরিকা এসেছে। কিন্তু এখন আর noir তাঁদের কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়। তাই তাঁরা যখন আবার এরকম ছবি বানাতে আরম্ভ করলেন, সেগুলোর নতুন নাম হল neo-noir, এবং এখন সেটা আর শুধুই শৈলী নয়, রীতিমতো জঁর।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved