নতুন সহস্রাব্দের দ্রুত বদলাতে থাকা কলকাতা শহরের বহিরঙ্গ সিনেমার পর্দায় আজকাল হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু তার ভিতরে ভিতরে বয়ে চলা সামাজিক বৈষম্যের ধারাগুলি সরাসরি তুলে ধরতে যেন সংকোচ হয় আমাদের। স্বাধীনতা-পরবর্তী পঞ্চাশের বছরগুলি বা ষাট-সত্তরের উত্তাল সময় উত্তর-ঔপনিবেশিক কলকাতার এক বিশেষ পর্ব ছিল। একুশ শতকে আমরা নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

১৪.

সিনেমার পর্দায় কলকাতা নানাভাবে নানা সময়ে এসেছে। তাতে অনেক সময় ইতিহাসের ছাপ থাকে, শহরের অতীতের পরতগুলি উঁকি দেয়, কখনও সমসময়ের চিহ্ন থাকে, আবার কখনও কলকাতা যেন শুধুই নিরেট, নিথর ব্যাকড্রপ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কলকাতা তার অতীত-বর্তমান নিয়ে এক চরিত্র হয়ে উঠেছিল বেশ কিছু সিনেমায়। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর বোর্ডিং হাউসের ঠাট্টা-তামাশা বা ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র কলোনি-রিফিউজি জীবনের লড়াই– কলকাতার টুকরো টুকরো ছবি উঠে এসেছে বিভিন্ন ধারার চলচ্চিত্রে। তবে সিনেমার পর্দায় কলকাতার জোরালো উপস্থিতি ও তীব্র অভিঘাত লক্ষ্য করা যায় সত্যজিৎ রায় আর মৃণাল সেনের ‘কলকাতা ট্রিলজি’তে। দুই পরিচালকই নিজেদের মতো করে ষাট-সত্তর দশকের কলকাতাকে বুঝতে চেয়েছেন এই ছবিগুলিতে। দারিদ্র, বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু স্রোত, দুর্নীতি, হিংসা, নৈতিক টানাপড়েন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ছাত্র-যুবদের সংকট– সব মিলিয়ে উপনিবেশ-উত্তর কলকাতা এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ছিল এই সময়ে।

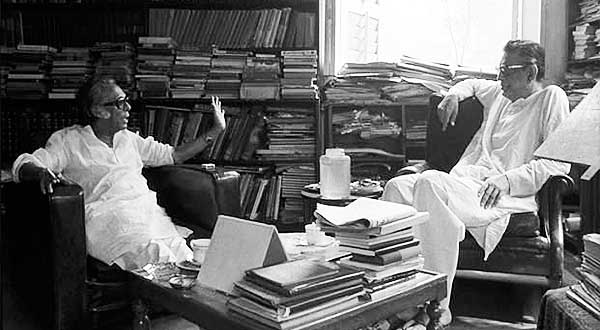

এই একই পর্বে বাংলা সিনেমার কপালে জুটতে শুরু করে বিশ্ব-দরবারে স্বীকৃতি। বাস্তববাদী ছবির হাত ধরে সিনেমা একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘আর্ট ফর্ম’ হিসেবে কিছু মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূত্রপাত, বিভিন্ন জায়গায় ফিল্ম ক্লাবের গোড়াপত্তন, পত্রপত্রিকায় সিনেমা নিয়ে লেখালেখি-তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে ফিল্মের নন্দনতত্ত্ব, বাস্তবধর্মিতা, শৈল্পিক মান বা গণজ্ঞাপনের হাতিয়ার হিসেবে কার্যকারিতা বিষয়ে বেশ কিছু মানুষ মেতে উঠলেন। পরিচালকদের একে-অপরের ছবি নিয়ে সমালোচনা, তর্ক, ভালো লাগা– সবই ছাপা হয়ে বেরতে লাগল। ‘আকাশ কুসুম’ নিয়ে সত্যজিতের মন্তব্য, আশীষ বর্মণ ও মৃণাল সেনের প্রত্যুত্তর বা ‘চারুলতা’ নিয়ে অশোক রুদ্র আর সত্যজিতের দীর্ঘ চিঠি চালাচালি বাংলায় সিনেমা শিল্প নিয়ে আলোচনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মৃণাল সেনের ছবিতে কলকাতা শুধুই উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের প্রেক্ষাপটে আসে না, বরং বিশ্বব্যাপী অস্থির সময়ের প্রতিভূ হিসেবেও উপস্থিত হয়। ছবির সরলরৈখিক ন্যারেটিভ ভেঙেচুরে তিনি কলকাতার ঔপনিবেশিক অতীতের দিকচিহ্নগুলির সঙ্গে– যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হাই কোর্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, গড়ের মাঠ– নিয়ে আসেন বর্তমানের ছবি, ভিডিও ফুটেজ, পোস্টার, প্রসেশন, পুলিশ, খবরের কাগজের হেডলাইন, মাও দে জং, হো চি মিন, ভিয়েতকং আর আফ্রিকার মানুষের প্রতিবাদ। স্বাধীনতার দু’দশক পরের কলকাতা আর তাই শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অতীতের কথা মনে করায় না, বরং তা একাত্ম হয়ে হয়ে ওঠে আফ্রিকা, এশিয়া বা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলনের। তবে একই সঙ্গে উঠে আসে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বৈষম্য, দারিদ্র, খাদ্য সঙ্কট, বঞ্চনার কথা, যা ঔপনিবেশিক আমলের রেশ বহন করে চলেছিল।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

মৃণাল সেনের ছবিতে কলকাতা শুধুই উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের প্রেক্ষাপটে আসে না, বরং বিশ্বব্যাপী অস্থির সময়ের প্রতিভূ হিসেবেও উপস্থিত হয়। ছবির সরলরৈখিক ন্যারেটিভ ভেঙেচুরে তিনি কলকাতার ঔপনিবেশিক অতীতের দিকচিহ্নগুলির সঙ্গে– যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হাই কোর্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, গড়ের মাঠ– নিয়ে আসেন বর্তমানের ছবি, ভিডিও ফুটেজ, পোস্টার, প্রসেশন, পুলিশ, খবরের কাগজের হেডলাইন, মাও দে জং, হো চি মিন, ভিয়েতনাম আর আফ্রিকার মানুষের প্রতিবাদ।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সুদূরপ্রসারী বেশ কিছু প্রভাবের মধ্যে বোধহয় অন্যতম বাঁধা মাস-মাইনের দশটা-পাঁচটার ‘চাকরি’র ভাবনা। সরকারি আপিসে বা ব্যবসায়িক ফার্মে সারাদিন বড় সাহেবের হুকুম সামলে সন্ধ্যায় ভিড় ঠেলে বাড়ি ফেরা, আবার পরদিন সক্কাল সক্কাল বেরিয়ে পড়া– এই ছন্দ উনিশ শতকে নাগরিক বাঙালির জীবনে নতুন আমদানি। চাকরি আর কেরানিকুলকে নিয়ে বটতলার প্রহসনগুলি ঔপনিবেশিক কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকার এই মধ্যবিত্ত জীবনের রোজনামচার খতিয়ান। দুর্গাচরণ রায়ের ‘দেবগণের মর্ত্যে আগমন’ (১৮৮০)-এ কেরানিকুলের হেনস্তার ছবি যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনই ‘পরশ পাথর’-এ গোড়ার একটি সিনে আমরা দেখি আপিস-ফেরতা জনতার স্রোত।

স্বাধীন দেশে চাকরির হাহাকার অন্য মাত্রা নেয়। সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনের কলকাতা নিয়ে একাধিক ছবিতে চাকরি বা চাকরির ইন্টারভিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ঔপনিবেশিক কলকাতার রেশ শুধু কয়েকটি নিষ্প্রাণ স্থাপত্যে আর সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশভাগ-স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশকে ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে নতুন দেশের নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যা। ‘মহানগর’-এ আরতির বাড়ি আর চাকরি সামাল দিয়ে দৈনন্দিন লড়াইয়ের মধ্যেও যে আশাবাদী ছবি দেখা গিয়েছিল ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ বা ‘জন অরণ্য’তে, তা অনুপস্থিত। চাকরি নেই বাজারে। একটা গোটা শহর জুড়ে যেন শুধু রাগী, হতাশ, খানিক দ্বিধাগ্রস্ত, খানিক এলোমেলো যুবাদের মিছিল চলেছে। এই ছবিগুলিতে চাকরির ইন্টারভিউ সিকোয়েন্স সেই সময়ের ‘অ্যাবসার্ডিটি’ তুলে ধরে। কলকাতার গরম, বসার জায়গা বা পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, বিচিত্র প্রশ্নমালা, কখনও প্রশ্নকর্তার মনোমতো উত্তর জোগাতে না পারা, কখনও বা সরাসরি ‘কমিউনিস্ট’ কি না জানতে চাওয়া– প্রশ্নোত্তর পর্ব যেন দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবিটা জুড়ে রয়েছে চাকরি-প্রত্যাশী যুবকের সারা শহর ঘুরে স্যুট জোগাড়ের চেষ্টা। বিলিতি পোশাক ছাড়া মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণ সম্ভব নয়। হালকা ছন্দে শুরু হয় ছবি, কিন্তু শেষে গিয়ে রঞ্জিত ফেটে পড়ে ক্ষোভে। দোকানের কাচ ভেঙে ম্যানেকিনের জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দেয় সে। কলকাতার এক সাধারণ যুবকের এই আপাত তুচ্ছ দিনটির সঙ্গে এরপর পরিচালক জুড়ে দেন ছাত্র-শ্রমিকদের রাজনৈতিক বিক্ষোভের, ভিয়েতনামের কৃষকের আর ভারতের আদিবাসীদের আন্দোলনের নানা ছবি। এক ধাক্কায় রঞ্জিত আর তাঁর বিলিতি স্যুটের গল্প থেকে আখ্যানটি হয়ে দাঁড়ায় পূর্বতন উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের বয়ে চলা ধারার বিবরণী। এই সূত্র ধরেই যেন ‘কলকাতা ৭১’-এ শহরের রাস্তার ছবি মিলেমিশে গেল ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে। নিম্নবিত্তের ধারাবাহিক নিষ্পেষণ– সে ঔপনিবেশিক সরকারের আমলেই হোক বা স্বাধীন দেশে– তুলে ধরলেন মৃণাল সেন। ‘আকাশ কুসুম’ বা ‘ইন্টারভিউ’-এর খানিক রোম্যান্টিক, খানিক আশাবাদী যুবকদের দিন গেছে সত্তরের কলকাতায়।

নতুন সহস্রাব্দের দ্রুত বদলাতে থাকা কলকাতা শহরের বহিরঙ্গ সিনেমার পর্দায় আজকাল হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু তার ভিতরে ভিতরে বয়ে চলা সামাজিক বৈষম্যের ধারাগুলি সরাসরি তুলে ধরতে যেন সংকোচ হয় আমাদের। স্বাধীনতা-পরবর্তী পঞ্চাশের বছরগুলি বা ষাট-সত্তরের উত্তাল সময় উত্তর-ঔপনিবেশিক কলকাতার এক বিশেষ পর্ব ছিল। একুশ শতকে আমরা নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। রাজনীতির ভাষা বদলেছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের কলকাতা নিয়ে ধ্যান-ধারণা বদলে গিয়েছে। অতীত ঝেড়ে ফেলে ‘এগোতে’ চায় সবাই। শহরও বেড়ে চলে তাই। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে। সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় ‘সীমান্ত নগরায়ন’ (ফ্রন্টিয়ার আর্বানাইজেশন)। জলাজমি, চাষের জমি হাত বদলে বাস্তুতে পরিণত হয়। একসময়ে কলকাতার প্রান্তে যে উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপিত হয়েছিল সেখানে দেখা গিয়েছিল এই প্রক্রিয়া। এখন দেখা যায় নিউ টাউন-রাজারহাটে। সময়ের ব্যবধান আছে, দুই ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া এবং রাজনীতির পার্থক্য আছে তো বটেই। কিন্তু শহরের ভৌগোলিক মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তন ঘটে যায় এই আগ্রাসী নগরায়নের ফলে। নাগরিক সমাজও বদলাতে থাকে এর সূত্র ধরে। তবে এ শুধু ‘স্থানীয় সংবাদ’ নয়; এশিয়া বা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন শহরের প্রান্ত ঘিরে জমি, বাড়ি, সম্পত্তির এই খেলা এখন প্রতিদিন চলছে।

ঋণস্বীকার: রোচনা মজুমদার, আর্ট সিনেমা অ্যান্ড ইন্ডিয়াস ফরগটেন ফিউচারস: ফিল্ম অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন দ্য পোস্টকলোনি (২০২১)

…কলিকথা–র অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ১৩: দাঙ্গা ও দেশভাগ বদলে দিয়েছে কলকাতার পাড়া-বেপাড়ার ধারণা

পর্ব ১২: প্রাচীন কলকাতার বোর্ডিং হাউস

পর্ব ১১: সারা বিশ্বে শ্রমিক পাঠানোর ডিপো ছিল এই কলকাতায়

পর্ব ১০: কলকাতার যানবাহনের ভোলবদল ও অবুঝ পথচারী

পর্ব ৯: বৃষ্টি নিয়ে জুয়া খেলা আইন করে বন্ধ করতে হয়েছিল উনিশ শতকের কলকাতায়

পর্ব ৮: ধর্মতলা নয়, ময়দানই ছিল নিউ মার্কেট গড়ে তোলার প্রথম পছন্দ

পর্ব ৭: সেকালের কলকাতায় বাঙালি বড়মানুষের ঠাঁটবাটের নিদর্শন ছিল নিজের নামে বাজার প্রতিষ্ঠা করা

পর্ব ৬: কলকাতার বহিরঙ্গ একুশ শতকের, কিন্তু উনিশ-বিশ শতকের অসহিষ্ণুতা আমরা কি এড়াতে পেরেছি?

পর্ব ৫: কলকাতা শহর পরিকল্পনাহীনভাবে বেড়ে উঠেছে, একথার কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই

পর্ব ৪: ঔপনিবেশিক নগর পরিকল্পনার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ পেয়েছিল যখন প্লেগ ছড়াচ্ছিল কলকাতায়

পর্ব ৩: ঔপনিবেশিক কলকাতায় হোয়াইট টাউন-ব্ল্যাক টাউনের মধ্যে কোনও অলঙ্ঘনীয় সীমানা

পর্ব ২: ‘জল’ যেভাবে ‘জমি’ হল এ কলকাতায়

পর্ব ১: চেনা কলকাতাকে না পাল্টেই বদল সম্ভব, পথ দেখাতে পারে একটি বাতিল রিপোর্ট

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved