‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ আমাদের অনেকেরই প্রিয়। তার অন্তিম পর্বের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। এই সিরিজে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই সেটা হল genre mixing, একাধিক জঁরের সংমিশ্রণ। ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ মূলত স্পিলবার্গীয় আবহে একটি বিকল্প আটের দশক কল্পনা করে (জগৎটা যে সদর্থে ভিন্ন একটি আটের দশক, সেটা পরের সিজনে বেশি বোঝা যাবে)। সাইফাই ট্রোপসের সঙ্গে হরর ট্রোপসের সংমিশ্রণ ঘটেছে এই সিরিজে, আরও অনেক জঁরের উপস্থিতির সঙ্গে। তার সঙ্গে আছে একধরনের প্যারালাল রিয়ালিটির ধারণা। আমরা দেখেছি যে এই সিরিজে ‘আপসাইড ডাউন’ নামে একটি সমান্তরাল জগৎ আছে। যেখানে আমাদেরই জগতের একটি তামসিক, নারকীয় প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, এবং সেখানে বসবাস করে কিছু অদ্ভুত, ভয়ংকর ক্রিচার। এই ডেমোগর্গন, মাইন্ড-ফ্লেয়ার, স্পাইডার মনস্টারদের কনসেপচুয়াল উৎস কী?

১৯.

আজ একটা ছবি নিয়ে আলোচনা হবে, এবং একজন লেখককে নিয়ে। এবং দুই ক্ষেত্রেই একধরনের রাজনৈতিক সাবটেক্সটের কথা বলব, ভিন্ন মেরুর দু’ধরনের রাজনীতির।

১.

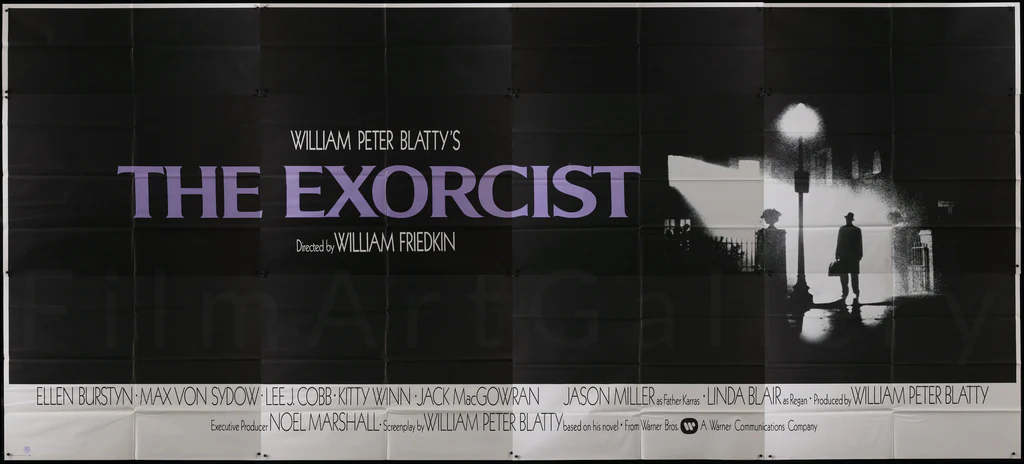

‘এক্সরসিস্ট’ হরর ছবির ইতিহাসে অন্যতম মাইলফলক, যে কোনও টপ টেন বা টপ টোয়েন্টি হরর ছবির তালিকায় প্রথম দিকেই থাকবে ছবিটি। উইলিয়াম ফ্রিডকিন পরিচালিত ১৯৭৩-এর ছবি, চিত্রনাট্য লিখেছিলেন উইলিয়াম পিটার ব্ল্যাটি তাঁর নিজের উপন্যাস অবলম্বন করেই, শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে অস্কার জেতে ছবিটি, সব মিলিয়ে দশটি নমিনেশন পেয়েছিল সেবার। গল্পটি আহামরি কিছুই নয়, ভীতিটিও মূলত ধার্মিক, একটি মিষ্টি মতো বালিকার ওপর শয়তানের ভর করা এবং অতঃপর ঝাড়-ফুক-তুক-তাক করে তা তাড়ানোর গল্প। এই গতানুগতিক প্লটের বাইরে চরিত্রগুলির প্রেক্ষিত নির্মাণ, একটা নাগরিক পরিসর নির্মাণ করে তাতে মধ্যযুগীয় আতঙ্কের অবতারণা করা, নানারকম বহির্মুখী– অর্থাৎ গল্পের সঙ্গে ট্যানজেনশিয়ালি জড়িত– আখ্যানসূত্রের ইঙ্গিতের মধ্যেই যে বুদ্ধি ও মুনশিয়ানা আছে, তাতেই ছবিটি নিজের জঁরের বাইরে বেরিয়ে যায়।

আমার তরল অর্থ এই অতিরিক্ততা ঘিরেই অনেকটা। ছবির মুখ্য চরিত্রে আছেন একজন অভিনেত্রী, যার কন্যার ওপর ভর করবে ডেভিল। তাকে যখন প্রথমবার নিজের পেশায় দেখি, দেখি তিনি এমন একটি ছবির শুটিং-এ আছেন, যেটি ক্যাম্পাসে ছাত্রবিদ্রোহ নিয়ে। একটি চার্চের মূর্তির অশ্লীল বিকৃতি ঘটে। তারপর দীর্ঘক্ষণের জন্য ভর হওয়া মেয়েটির চিকিৎসার সূত্রে মেডিকেল কান্ডকারখানা, সাইক্রিয়াটিক হ্যানাত্যানা হতে থাকে। সবচেয়ে অবাক করা হল ছবির শুরু– এক ঝলকের জন্য মনে হতে পারে যে ভুল ছবি দেখছেন– যেখানে বেশ খানিকক্ষণের জন্য শোনা যায় আজানে ‘আল্লা হু আকবর’ ধ্বনি। একটি চরিত্রের প্রেক্ষিতে দেখি মানসিক ভাবে অসুস্থ বৃদ্ধাদের; চরিত্রটির মা মারা যান প্রায় বৃদ্ধাশ্রমের মতো একটি হসপিটালে– সেইখানে– সেই মা’কে দেখি একটি প্রায় বাস্তবোচিত স্বপ্নদৃশ্যে পাতালে প্রবেশ করতে। একমাত্র বালিকা রেগানের চিকিৎসার দৃশ্যগুলি বাদ দিলে আর সব দৃশ্যই এরকম পেরিফেরাল, প্রান্তিক দৃশ্য। কিন্তু এই টুকরোগুলিই মূলের সঙ্গে অদ্ভূত সংশ্লেষ তৈরি করতে থাকে।

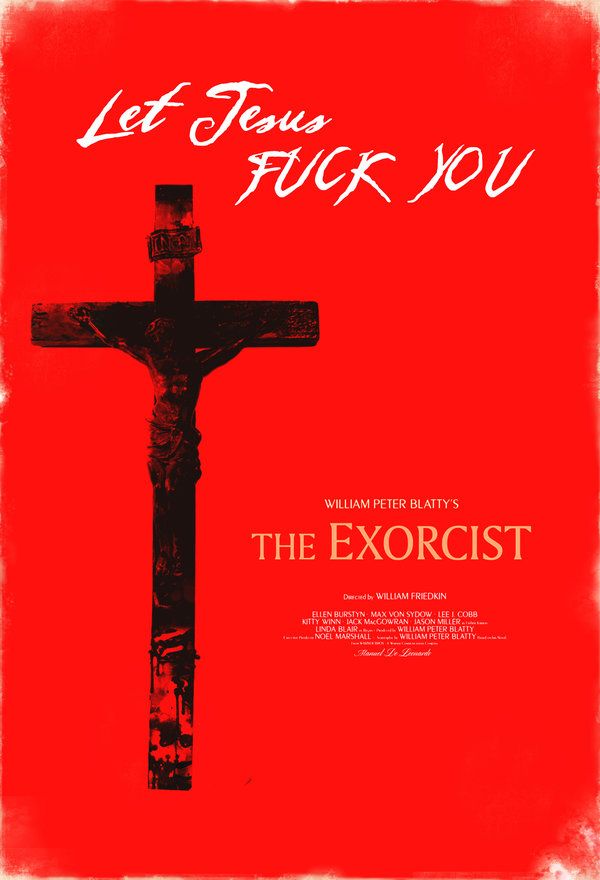

কারণ আমার কাছে– অনেকের কাছেই– ছবিটি আর শুধুমাত্র হরর ছবি নয়, নয় স্যাটানিজম সংক্রান্ত ক্রিশ্চান আতঙ্কের চেতাবনি। ছবিটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেমিনাইন সেক্সুয়ালিটির ওপর একটি আতঙ্কের থিসিস। মার্কিন ছবি নারীত্বকে নানারকম ভাবে ভয় পায়– একটি বিশেষ গোত্রের উদাহরণ যদি দেওয়া যায়, তাহলে দেব ‘জুরাসিক পার্ক ২’, ‘গডজিলা’, ‘এলিয়েন’ সিরিজের বহু ছবি– যেখানে আতঙ্কের বিষয় হল মাতৃত্ব, কারণ এই প্রতিটি ছবিতে সেই অমানুষিক আতঙ্কগুলি হয় মা, নয় সন্তানসম্ভবা, নয়তো রেখে যায় অনেক ডিম। কিন্তু ‘এক্সরসিস্ট’-এ মাতৃত্ব জরুরি হলেও এখানে ভীতি উদ্রেক যে করছে সে সদ্যকিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক যৌনতার দোরগোড়ায় যে দাঁড়িয়ে। উল্লেখ্য, যে বাস্তব ঘটনাটির ছায়াবলম্বনে মূল উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল, সেখানে ভর হয়েছিল একটি বালকের ওপর, বালিকার ওপর নয়। যখন বালিকার ওপর শয়তান ভর করে তখন সে বাছা বাছা খিস্তি করে, যা একটি সুশীল বালিকার করার কথা নয়। তার বয়স বারো– প্রথমবার রজঃস্বলা হওয়ার বয়স– একটি কুখ্যাত দৃশ্যে সে ক্রস দিয়ে নিজের যোনিতে আঘাত করতে করতে রক্তাক্ত করতে থাকে নিজেকে, বলতে থাকে ‘লেট জিসাস ফাক ইউ!’ গুরুত্বপূর্ণ, রেগানের পিতা ছবিতে অনুপস্থিত, যদিও তার প্রসঙ্গ একাধিকবার আসে– ছবিতে ফাদার বলতে আমরা বুঝি একাধিক পাদ্রি।

আমার পাঠ শুধু এই নয় যে ‘এক্সরসিস্ট’ আসলে নারীত্বের লাগামছাড়া মুক্তির ব্যাপারে যে ধার্মিক-পিতৃতান্ত্রিক-বুর্জোয়া প্যারানোইয়া থাকে, তার ওপর একটি ছবি। মনে হয় সেরকম পাঠ অনেকেই করেছেন। আমি বলতে চাই যে এই নারীত্বের একটি বিশেষ মাত্রা আছে– শুধুমাত্র যৌনলাগাম ছিঁড়ে যাওয়া বল্গাহীন ফেমিনাইন সেক্সুয়ালিটির আতঙ্ক এটা নয়। ফিরে যাই সেই নেহাতই ডিটেলটির কথায়, প্রান্তিক একটি দৃশ্য যা আবার বহু যত্নে তৈরি করা– রেগানের মা অভিনয় করছেন এমন একটি ছবিতে যা ক্যাম্পাসে ছাত্র-যুববিদ্রোহ সংক্রান্ত। ১৯৭৩-এ এটি হয়তো নেহাতই একটি সমসাময়িক ডিটেল মনে হবে, ছয়ের দশকের যুবছাত্র-বিদ্রোহ, ক্যাম্পাস-বিপ্লবের নিরিখে।

তখনই মনে হয় রেগানের ভর হওয়ার দৃশ্যে যতটা না ধর্মসংক্রান্ত স্যাক্রিলেজ, তার চেয়েও কি আসলে বুর্জোয়া পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সাবভার্সন, যুববিদ্রোহের ইঙ্গিত? আসলে কি ভীতিটা– প্রতীকী অর্থে– কাউন্টার কালচারের? মায়ের আগল থেকে বেরলেই রেগান যা হয়ে যেতে পারে? মনে রাখতে হবে বছর পাঁচেক আগে অপসৃত হয়েছে মোশন পিকচার্স প্রোডাকশন কোড, Hays Code নামে খ্যাত– যা রেগানের একটিও খিস্তি রাখতে দিত না– তাহলে কি বালিকার এই ‘অসভ্যতা’ হলিউডের ‘রিপ্রেশন’ থেকে মুক্তির মুহূর্ত? কিন্তু নেহাতই খিস্তি হলে মামুলি হত– ভূতগ্রস্থ রেগান খিস্তি করে বড্ড বেছে বেছে– যার রাজনৈতিক দ্যোতনা স্পষ্ট। দৃশ্যের চেয়েও সাউন্ডট্র্যাক, কথিত ভাষা বেশি অস্বস্তিকর এই ছবিতে। হরর ছবি দেখে অভ্যেস থাকলে ’৭৩-র এই ছবি এখন তেমন চমকায় না ভিস্যুয়াল স্পেশাল এফেক্টে। তুলনায় ভাষার অভিঘাত এখনও কিন্তু একইরকম রয়েছে, এমনকী ছবিতে খিস্তি শোনা অভ্যেস থাকলেও। রেগান তার কথায় প্রধানত আঘাত যেটাকে করে সেটা হল পিতৃতান্ত্রিক সংজ্ঞায় ‘ভালো মেয়ে’-র, ‘ভদ্র মেয়ে’-র, ‘সভ্য মেয়ে’-র ধারণাকে। সেটা যদি লক্ষ্য হয়, চার্চ নেহাতই উপলক্ষ্য। ‘এক্সরসিস্ট’-এ অনেক দৃশ্যে বিশদে চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাইকিয়াট্রি, সার্জিকাল নিউরোলজি এমনভাবে কিশোরীর শরীর ও মগজ নিয়ন্ত্রণ করতে চায় যে সিম্প্যাথি চলে যেতে পারে উল্টোদিকে, অবশ্যই দর্শকের রাজনৈতিকতার ওপর নির্ভর করছে সেই সিম্প্যাথি। শেষে যে জিতে যায় চার্চ তা যত না মতাদর্শের কারণে, তার চেয়েও জঁরের চাহিদায়। সেই জিত তার আগের অর্থের আধিক্যের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে না পুরোপুরি।

২.

‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ আমাদের অনেকেরই প্রিয়। তার অন্তিম পর্বের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। এই সিরিজে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই সেটা হল genre mixing, একাধিক জঁরের সংমিশ্রণ। ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ মূলত স্পিলবার্গীয় আবহে একটি বিকল্প আটের দশক কল্পনা করে (জগৎটা যে সদর্থে ভিন্ন একটি আটের দশক, সেটা পরের সিজনে বেশি বোঝা যাবে)। সাইফাই ট্রোপসের সঙ্গে হরর ট্রোপসের সংমিশ্রণ ঘটেছে এই সিরিজে, আরও অনেক জঁরের উপস্থিতির সঙ্গে। তার সঙ্গে আছে একধরনের প্যারালাল রিয়ালিটির ধারণা। আমরা দেখেছি যে এই সিরিজে ‘আপসাইড ডাউন’ নামে একটি সমান্তরাল জগৎ আছে। যেখানে আমাদেরই জগতের একটি তামসিক, নারকীয় প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, এবং সেখানে বসবাস করে কিছু অদ্ভুত, ভয়ংকর ক্রিচার। এই ডেমোগর্গন, মাইন্ড-ফ্লেয়ার, স্পাইডার মনস্টারদের কনসেপচুয়াল উৎস কী?

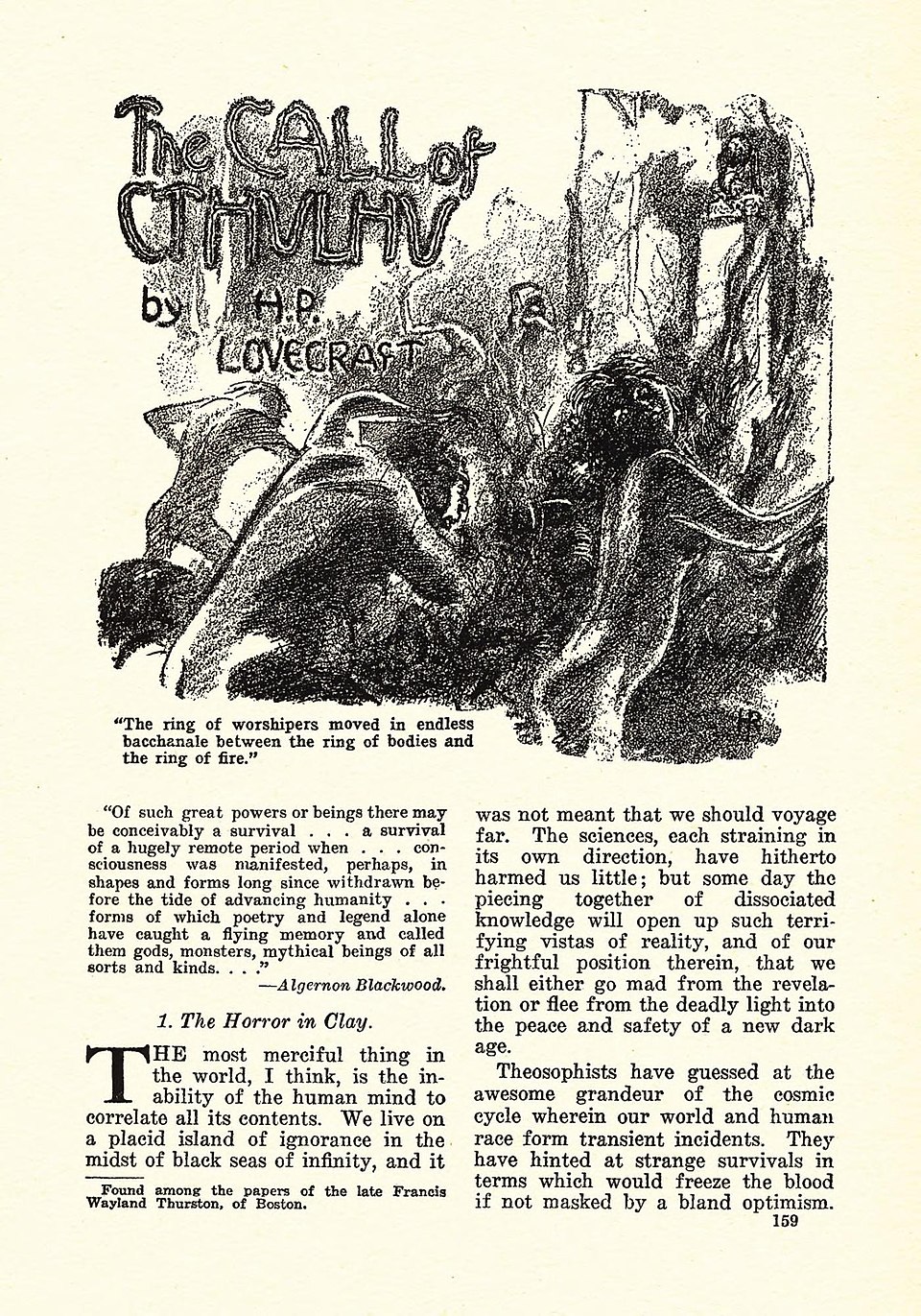

অনেক সূত্রই থাকতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তির উপস্থিতি সেখানে প্রবল, ইনি হলেন হাওয়ার্ড ফিলিপস লাভক্রাফট এবং তাঁর Cthulu Mythos নামক জগৎ, যে জগতে অধিষ্ঠিত থাকে একাধিক ‘মহাজাগতিক অপদেবতা’। এই অপদেবতারা একসময়ে জগতে বিরাজমান ছিল, এখন তারা সুপ্ত। কিন্তু তারা জেগে উঠছে। তারা এতটাই শক্তিশালী যে মানবজাতি তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর; তারা মানবজাতির প্রতি উদাসীন। এবং এই ফল্গুধারায় থাকা অপদেবতাদের আঁচ পেলে মানুষের মন ভাঙতে শুরু করে, বাস্তবতার অনুধাবনে ক্ষয় হতে শুরু করে, তখন বিভীষিকার বোধ ছাড়া কিছু থাকে না। ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর মতো অনেক সময়েই এই অপদেবতা ও প্রাণীরা উঠে আসে পাতাল থেকে; লাভক্রাফটের কল্পনায় অনেক ক্ষেত্রেই সেই অতল সমুদ্রের তলা থেকে।

হাওয়ার্ড ফিলিপস লাভক্রাফটের জন্ম ১৮৯০ সালে। বেড়ে ওঠা নিউ ইংল্যান্ডে, অর্থাৎ আমেরিকার সেই অঞ্চলে, যেখানে অভিজাত ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ সংস্কৃতি কিছুটা অবিকল ছিল। পিতার মানসিক রোগের সমস্যা ছিল, মৃত্যুর পর ডাক্তারি ডায়াগনসিস সিফিলিসের ইঙ্গিত দেয়। বৈধব্যের পর তাঁর মা-ও অবসাদ আক্রান্ত হয়ে যান। এই তথ্যগুলো জরুরি হয়ে উঠবে। পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক সম্পদের ক্ষয় হতে থাকে। তাঁর বড় দিদির এবং তাঁর নিজেরও খুব অল্প বয়স থেকেই বিবিধ মানসিক গোলযোগও রেকর্ডেড আছে। যেহেতু লাভক্রাফটের শৈশব-কৈশোর অভিজাত ব্রিটিশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে লালিত ছিল, হয়তো হরর সাহিত্য নয়, সাবেকি ধ্রুপদী সাহিত্যেই তিনি হাত পাকিয়েছিলেন প্রথমদিকে। তাহলে কি বাল্যকাল থেকে নিয়মিত দুঃস্বপ্নে আক্রান্ত হতেন বলে তিনি হরর সাহিত্যে গেলেন? আপাতত জীবনীতে থাকি, মধ্য যৌবনে তিনি নিউ ইয়র্ক এলেন।

এসে কী দেখলেন? বিবিধ বর্ণের, ধর্মের, হয়তো বিবিধ যৌনস্বভাবের মানুষজনদের শ্বেতাঙ্গদের ‘সমান’ উপস্থিতি। কালো, পীত, বাদামি রঙের মানুষদের রমরমা, মেয়েদের ভিন্ন নাগরিক চরিত্র, সব মিলিয়ে একটি মিশ্র সংস্কৃতির বিস্ফোরণ! লাভক্রাফটের মতো সাংস্কৃতিক পিউরিটান অভিজাতদের এরকম কসমোপলিটান মাল্টিকালচারালিজমের সম্মুখীন হওয়াটা সুবিধের হয় না। তিনি যে বোধজগতে বড় হয়েছেন, তার যে আর প্রাধান্য নেই সেটা তাঁর ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু অভিজাতদের এমনই হয়। তাদের বিত্ত বাড়ন্ত হলেও সাংস্কৃতিক পুঁজির গরিমা অটল থাকে। সেটাই হয় তখন তাদের একমাত্র অবলম্বন, সেখানেই একমাত্র ‘অমলিনতা’-র ধারণা বজায় থাকে। অভিজাত ব্রিটিশ-ইউরোপীয় সংস্কৃতি যে অন্য মানুষদের ঔপনিবেশিক শোষণের ভিতেই গড়ে উঠেছে, সেই সত্য লাভক্রাফটের মতো মানুষদের কাছে অবদমিত থাকে। অতএব এমন এক নাগরিক জগৎ হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে তাদের ‘সাংস্কৃতিকতার’ প্রাধান্য তো নেই-ই, ধারাবাহিকতাও নেই, সেরকম ভিন্ন আধুনিকতায় লাভক্রাফটরা প্রথমে হয় বিকর্ষিত, তারপর ত্রস্ত। তারা শিউরে ওঠে, মহানগরকে যখন দেখে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংক্রমণে কলুষিত। এতদিন তারা নিজেদের আধুনিক ভাবত, হঠাৎই বুঝল তাদের আধুনিকতা আসলে বিগত শতকের, আরেক আধুনিকতা এসে গেছে, যেটার ওপর তার জাতির কর্তৃত্ব সে অর্থে নেই।

লাভক্রাফটের মতো মানুষরা এই মিশ্রসংস্কৃতির প্রতিক্রিয়ায় ঐতিহ্যকামী, রক্ষণশীল, জেনোফোবিক বা দক্ষিণপন্থী হয়ে যাবে সে তো বটেই। তার ভূরি ভূরি উদাহরণ আমাদের সময়টাতেই আছে। আজ যদি লাভক্রাফট যে বয়সে নিউ ইয়র্ক এসেছিলেন, সেরকম একজন যুবা মফসসল থেকে বড় শহরে আসেন, তাহলে অচিরেই তিনি দেখবেন এই জগতে আসলে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য। তারা লাভক্রাফটের মতো আতঙ্কিত হবে না। নিউ ইয়র্কে হলে ট্রাম্প তার জাতিবিদ্বেষের কথাই বলছে, ভারতবর্ষের মেট্রোপলিসেও এহেন সংখ্যাগুরুবাদেরই পরাক্রম, যারা সংখ্যাগুরু তারাই সাংস্কৃতিক কৌলীন্য হারানোর উৎকণ্ঠায় ব্যস্ত, ‘ছোটলোকদের’ কালচারাল দূষণের প্রতি তাদের ভীতি। কিন্তু স্রেফ নিউরোটিক গঠনের জন্য সেই সমস্ত রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীদের থেকে লাভক্রাফটের একটা বড় তফাত হয়ে যায়।

হাওয়ার্ড ফিলিপস লাভক্রাফটের মন সাইকোসিসের ধারে কাছে ঘুরঘুর করত। এমন ধরনের মানুষ মানসিকভাবে একাকী হন, তিনি হয়ে পড়লেন আতঙ্কিত। তার ত্রস্ত মনের আঁধারে তৈরি হল Cthulu-র ভয়াবহ জগৎ! সেই জগতে সমুদ্রতল থেকে উঠে আসে অদ্ভুত প্রাণী, তাদের শীর্ষে থাকেন ভয়াবহ অপদেবতারা। তাদের চোখে না দেখা গেলেও মেছো গন্ধে তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। সবচেয়ে আতঙ্ক জন্মায় যখন বোঝা যায় যে সাধারণ অপরিশীলিত মানুষরা এই উপস্থিতি মেনে নিয়েছে। তারপর বোঝা যায় এই প্রাণীরা মানুষের (অর্থাৎ নারীদের) সঙ্গে নিয়মিত সঙ্গম করেছে; নারীরা তাদের প্রতি রীতিমতো সমর্পিত! এই miscegenation-এর ফলে মানুষের মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে ভিন্ন জিন, মানুষ বয়ে চলেছে বিজাতীয়র মেছো রক্ত! মানুষের মধ্যেই সংক্রমিত হবে অন্য শরীর, অন্য মন, অন্য প্রাণী! শরীর ও মনের এই বিকৃতির আতঙ্ক তার এত ব্যাপ্ত যে এই বীক্ষা প্রায় ফ্যাসিজমের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে; কারণ species-এর মিশ্রণ নিয়ে তার আতঙ্ক যে race ও সংস্কৃতি নিয়ে আতঙ্কেরই displacement, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এইজন্যই তার পিতার সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়ার, পরিবারে প্রায় জেনেটিকালি মানসিক অসুস্থতা থাকার তথ্যটা মনে হয় জরুরি। তার এই বিশ্ববীক্ষায় অভিজাত সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের (কল্পিত) কোণঠাসা হয়ে যাওয়াই অনূদিত হয় সেই কথুলুদেবের মানবজাতির প্রতি cosmic indifference-এ। অভিজাত ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ত লাভক্রাফটদের কল্পনায় অনূদিত হয় মানবসভ্যতার অ্যাপোক্যালিপ্টিক নশ্বরতায়।

এর মানে কী? লাভক্র্যাফটকে ‘ক্যানসেল’ করতে হবে? আমি অন্তত তা একদমই মনে করি না। সাহিত্য মানুষের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যেমনই, তেমনই তার জটিল নিউরোটিক মনেরও প্রকাশ। লাভক্রাফট সাইকোসিসের কাছাকাছি নিউরোসিসের এক অনবদ্য অভিব্যক্তি। লাভক্রাফটের কল্পনার ভিতে জাতিবিদ্বেষ অবশ্যই আছে, সেটাই তার কল্পনার প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু তা এতটাই ত্রস্থ, আতঙ্কিত এবং এতটাই একক ব্যক্তিমানুষের ‘কল্পনাপ্রসূত’ যে তা কখনওই সাংস্কৃতিক প্রোপাগান্ডা হয়ে উঠবে না। অপরকে আক্রমণ নয়, অপরের প্রতি আতঙ্কেই তার নির্বাণ; এইজন্যই তিনি রাইট-উইং প্রোপাগান্ডিস্ট নন। একজন আতঙ্কিত অসুস্থ মানুষ কীভাবে প্রথমে কল্পনায় এবং ভাষায় তা sublimate করছেন তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে তার গদ্য। এইখানেই ইদানিং লাভক্রাফটিয় মিথোসের প্রতি ক্রিটিকাল যে কাউন্টার-লাভক্রাফটিয়ান কল্পনা, তার গুণগত তফাত। মূলত রেস এবং জেন্ডারের ভিত্তিতে সেই পলিটিকালি কারেক্ট গল্পগুলোয় কোনও নিউরোসিস নেই। তাতে যৌক্তিক সমালোচনা আছে, কিন্তু অযৌক্তিকের ও অচেনার আতঙ্ক নেই।

লাভফ্রাফটের আতঙ্ক কতটা গভীর ও ব্যাপ্ত বোঝা যায় তার ভাষা ও শৈলীতে। তার বীভৎসরস ও কিম্ভূতরসের গল্পগুলো বেশিরভাগই বেরত পাল্প সাহিত্যের ম্যাগাজিনে। সেই চটজলদি পড়ে ফেলার গল্পের পরিসরে তার গুরুগম্ভীর, রীতিমতো ‘তৎসম ইংরেজি’ মানায় না। কিন্তু তাও তিনি অপ্রচলিত, কিছুক্ষেত্রে নির্মিত শব্দ খুঁড়ে, তৈরি করেন তাঁর গাঢ় ভাষা, ঠাসবুনোট বর্ণনাগুলি দেন। যে পাল্প শৈলীতে দ্রুত আখ্যানই প্রাধান্য পাওয়ার কথা, সেখানে তার শৈলী মূলত বিবরণধর্মী। এবং, পাল্প ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তার লেখা কিন্তু সদর্থে বিনোদনধর্মী নয়। লাভক্রাফটের, আমার মতে, অনুবাদ প্রায় হয় না– এই দুঃস্বপ্নলিপি আদতে এমনই ইংলিশ, যে বেচারা ব্রিটিশপনা ভুঁইফোড় মহাদেশে একাকী। বাংলায় অনুবাদ করলে সংস্কৃত, তৎসম শব্দের আধিক্য হবেই, সে এক মজার সিম্পটম! কারণ লাভক্রাফটের কাছে যা ভিক্টোরিয়ান, আমাদের কাছে তা বঙ্কিমী-ভদ্রলোক-উচ্চবর্ণ-হিন্দুগন্ধী সাধুভাষার রকমফের হতে বাধ্য, তাতে বৃহত্তর বাংলার মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তার উপস্থিতি থাকবে না। আসল ভয় তো সেইসব ছোটলোকে যারা এই দৃষ্টিতে মনুষ্যেতর, এবং তাদের পৌরোহিত্য করে সেই মহাদানব, যে মানুষের উর্ধ্বে (বা অতলে)!

কারণ ভিন্ন জাতির প্রতি ভায়োলেন্স বেছে না নিলে একমাত্র ভাষাই হতে পারে এই আতঙ্কগ্রস্থের অবলম্বন, এমন ভাষা যা ‘অন্যের’ দ্বারা কলুষিত হয়নি। তার দুরূহ ভিক্টোরিয়ান ইংরেজিতেই যেন (মানব)জাতির নিষ্কলুষতা তিনি একমাত্র খুঁজে পান, এবং সেই খাঁটি ভাষাও আক্রান্ত হতে থাকে যখন সেই মহাজাগতিক আতঙ্কের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে, উচ্চারণ-অসাধ্য, অ্যাপোস্ট্রফি আকীর্ণ বিজাতীয় শব্দে, এত তার ভিনদেশিতে আতঙ্ক! যেমন Cyäegha, Nyogtha, Shub-Niggurath, Tsathoggua, Ghatanothoa, Zoth-Ommog, এ তো শুধুই অপদেবতাদের নামের তালিকা দিলাম।

হাওয়ার্ড ফিলিপস লাভক্রাফটের গল্প অনুসারী সাহিত্য তো প্রচুর হয়েছে, সিনেমাও হয়েছে বেশ কিছু। হওয়ারও কথা, কারণ তার লিখনি শক্তিশালী দৃশ্য, শব্দ ও আবহ উদ্রেক করে। কিন্তু আমার মনে হয়, তার কল্পনা আদতে ভাষানির্ভর। তার আতঙ্ক উদ্ভাসিত হয় সাহিত্যগুণে, রেটরিকে, রূপকে, মেটাফরে। পাঠের সময়ে পাঠকের যে কমপ্লিমেন্টারি আতঙ্কের কল্পনা, একমাত্র তাতেই লাভক্রাফট স্বাদু। অবশ্যই যদি অতীব রক্ষণশীল আতঙ্কে আপনার রুচি থাকে। নয়তো, এই রাজনৈতিক সাবটেক্সটকে একদম ভুলে রেখে লাভক্রাফট পড়া যায়, যেমনটা পড়া হয়, শুধুই কল্পনা হিসেবে। সেটাও একধরনের পদ্ধতি।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

১৭. কালচার ইন্ডাস্ট্রির ফ্যান্টাসি কি মূলত ভিন্ন মধ্যযুগের কল্পনা?

১৬. কল্পবিজ্ঞান শুধু ইতিহাসের মোড় বদলেই পাল্টায়নি, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও গেছে

১৫. সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি, হরর– তিনটে জঁরেই অবাস্তব নিজেকে মেলে ধরেছে বাস্তবের মতো করে

১৪. ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে পুঁজিবাদী শিকড়হীনতায় পতনের গল্প বলে গডফাদার ট্রিলজি

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved