একটি বই বাঙালি বেশ ‘খেয়েছে’, সেটা হল ড্যান ব্রাউনের ‘দ্য ভিঞ্চি কোড’। ইদানীংকালের একের পর এক গল্প ও ছবি-সিরিজের টেমপ্লেট এক, ব্রাউনের বই থেকে ধার করা– মধ্যযুগীয় কিছু relic বা text পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে ‘গূঢ়তা’ আছে, কোডেড আছে এমন কিছু যা ইতিহাস-ভাবনার মোড়বদল ঘটিয়ে দিতে পারে, বা ইতিহাসে ভিন্ন আলো ফেলতে পারে, বা তা ইতিহাসের আকর। এইবার এক ভদ্রলোক সাবর্ণ বাঙালি সেগুলিকে decode করবেন। প্রমাণ হবে তিনি যেমনই আধুনিকমনস্ক, তেমনই প্রাগাধুনিকের ওপর (এই জঁরে তন্ত্রতত্ত্ব ও প্র্যাক্টিস) তার দুর্ধর্ষ দখল। আমি এটাকে বলি continuity fetishism, আমরা যে জাতিগত সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তার একধরনের ডিনায়াল ও কালিক ছেদের ট্রমাকে অস্বীকার করার ফেটিশ। এবং এইসব গল্পে অবশ্যম্ভাবী হল সেই মধ্যযুগ থেকে ফল্গুধারায় বয়ে চলা কিছু রক্ত হিম করা কাল্ট।

২০.

জঁরের আরেকটি আধুনিক বৈশিষ্ট্য হল জঁর-মিক্সিং বা জঁরের মিশ্রণ। অনেকে বলবেন এটা আসলে একধরনের উত্তর-আধুনিক বৈশিষ্ট্য, এবং সেটা ভাবার যথার্থ কারণ আছে। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতা নিয়ে এখন থাক। এই মুহূর্তে ভারতীয় মেনস্ট্রিম যে মিক্সড জঁরটি নিয়ে মেতে আছে, তা হল হরর-কমেডি (‘স্ত্রী’, ‘ভুলভুলাইয়া’ ইত্যাদি)। জঁর-মিক্সিং-এর সংজ্ঞা খুবই সোজা, যখন একাধিক জঁরের সংমিশ্রণ ঘটে একখানি ন্যারেটিভে। আরেকটি কম প্রচলিত প্রক্রিয়া হল জঁর-বেন্ডিং, যেখানে একটি জঁরের যে চলন কাম্য, তা থেকে একেবারে ভিন্ন একটি জঁরের দিকে অকস্মাৎ মোড়বদল ঘটে। যেমন শ্রীরাম রাঘবনের ‘এক হাসিনা থি’ (২০০৪, উর্মিলা মার্তন্ডকর ও সৈফ আলি খান অভিনীত), যাঁরা দেখেছেন তারা বুঝবেন কী বলতে চাইছি।

আমরা হরর নিয়ে ছিলাম, আজকেও হরর নিয়েই থাকব। ভূমিকাটা এমন করার কারণ একটি কাজ নিয়ে কথা বলব যেখানে এরকম অকস্মাৎ জঁর-বেন্ডিং হয়েছিল।

আধুনিক টেলিভিশনের অন্যতম মাইলস্টোন হল HBO-র ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’ (২০১৪)। আট এপিসোডের লিমিটেড সিরিজের প্রায় উপন্যাসোপম কল্পনা যে আগে হয়নি তা নয়, কিন্তু একটি টেলিভিশন সিরিজের সবক’টা এপিসোড একজন নির্দেশকেরই নির্মাণ এবং একজন লেখকেরই লেখা– এমনটা তার আগে আমেরিকান ‘প্রেস্টিজ টিভি’-তেও কম দেখা যেত। নিক পিৎজোলাটো লিখিত এবং ক্যারি জোজি ফুকুনাগা নির্দেশিত ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’ সিনেমাটিক একটি দৃশ্যকল্প দিয়ে আমাদের চমকে দিয়েছিল।

বুঝতে হবে যে এখানে প্রযুক্তির একটা ভূমিকাও আছে। ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’-এ সবচেয়ে চমকপ্রদ যেটা ছিল, সেটা হল ওয়াইড স্ক্রিনে একাধিক ল্যান্ডস্কেপ শট, যেরকমটা এমনকী সিরিয়াস টেলিভিশনেও আগে দেখা যায়নি। টেলিভিশনে, আমরা সবাই জানি, ক্লোজ ও মিড ক্লোজ আপের প্রাধান্য থাকে, অন্তত তখন অবধি তেমন ছিল; এবং aspect ratio হত মূলত সাবেকি 4:3, ওয়াইড স্ক্রিন নয়। কিন্তু এই সময়েই স্মার্ট টিভির উত্থান হচ্ছে, যেখানে স্ক্রিন হয়ে যাচ্ছে আরও চওড়া এবং আকৃতিতে বড়। রেজলিউশনও বাড়ছে, হাই-ডেফিনিশন টিভি এখন সম্ভব হচ্ছে। এই সময়েই ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’ এমন একটি গল্প বলল যেখানে ল্যান্ডস্কেপের ভূমিকা হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ। সাদার্ন আমেরিকা, বিশালাকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টল্যান্ড, বৃদ্ধ ও ক্লান্ত প্রকৃতি, সেই প্রেক্ষাপটে দু’জন মার্কিন গোয়েন্দার একজন সিরিয়াল কিলারকে ধরার গল্প বলা হল। ম্যাথু ম্যাককনি এবং উডি হ্যারেলসন অভিনীত দু’টি গোয়েন্দা আদপেই নায়কোচিত নয়। ত্রুটিপূর্ণ, নিউরোটিক, বয়সের ভারে নুব্জ হতে থাকা, শ্রান্ত দু’টি রহস্য-সন্ধানী, যাদের ব্রিলিয়ান্স দেখানো সিরিজের উদ্দেশ্য আদপেই ছিল না। খানিক আমাদের চমকে দিয়েই এই গল্পের শেষ এপিসোডে যা উদ্ভাসিত হয়েছিল তা হল গত কিস্তিতে আলোচিত লাভক্রাফটীয় হরর। সেই হররকে কসমিক হরর বলাই শ্রেয়। যদিও লাভক্রাফট নয়, রবার্ট চেম্বারসের বিখ্যাত হরর উপন্যাস ‘দ্য কিং ইন ইয়েলো’-র সরাসরি রেফারেন্স ছিল ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’-এ।

এই গোয়েন্দা গল্পের, আরও নির্দিষ্ট করলে পুলিশ প্রসিডিউরালের হররের দিকে ঘেঁষাটা খুব অচেনা নয়। বিশেষ করে সিরিয়াল কিলার নিয়ে স্ল্যাশার সাবজঁরের কথা তো আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু সেইরকম গল্পের মহাজাগতিক হররের দিকে আচমকা মোড় নেওয়াটা সেই সময়ে হজম করাটা সহজ ছিল না, যেহেতু সেভাবে আমাদের প্রস্তুত করা হয়নি। কিন্তু এটাই সেই সিজনটিকে একটি বিশেষ দ্যোতনা দেয়। আমি গল্পের আলোচনা না করে সেই ‘ইন্টারপ্রিটেশন’-টা নিয়ে দু’-কথা বলব।

‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’ যে অভিঘাতটি দিয়েছিল তা হল একটি আধুনিক সভ্যতার ধীরে ধীরে পতন হওয়ার। যে ল্যান্ডস্কেপ শটগুলোর কথা একাধিকবার বললাম, সেগুলি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এই নষ্ট, ব্যর্থ সভ্যতাকে যেন সাগর গিলে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সভ্যতার বিকল হয়ে যাওয়াকে দৃশ্যমান করছে দিগন্তবিস্তৃত কারখানার শটের প্রেক্ষিতে আতঙ্কের চাপা উপস্থিতি। এই দুই গোয়েন্দা যেন আধুনিকতার প্রান্তে দাঁড়ানো ‘গেটকিপারস অফ হেল’। যেন অতল থেকে, পাতাল থেকে, সাগর থেকে নরকের উত্থান হবে; সেটা আটকানোর যেন তারাই শেষ ও শ্রান্ত দ্বাররক্ষী।

আগের কিস্তিতেই ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর কথা বলেছিলাম, যেখানে এইরকম ‘আপসাইড ডাউন’-এর উত্থান ঘটছে। ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’ কিন্তু ডাফার ব্রাদার্সের সিরিজটির মতো নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্ক, নিহিলিস্টিক, দার্শনিক। সেইখানে থ্রিল ও অ্যাডভেঞ্চারের তৃপ্তি একেবারেই নেই। ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’-এর তামসিকতা আমাদের ভিন্ন একটি কথা মনে পড়িয়ে দেয়, যা নিয়ে এই কলামের গোড়ার দিকে বলেছিলাম, খানিক বিশদেই, আমেরিকার অন্তর্গত উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনের কথা। সেই সিভিল ওয়ারের সময়ে যে প্রতিক্রিয়াশীল, শ্বেতাঙ্গ রক্ষণশীল দক্ষিণকে হারিয়ে উদার উত্তরের জয় হয়েছিলেন, কিন্তু সেই জয় যে টলমলে তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ভূগোলের এই বিভাজন আসলে মতাদর্শগত বিভাজন, যার নিষ্পত্তি হয়নি। এই মুহূর্তে ট্রাম্পের আমেরিকা হল সেই ‘দক্ষিণ’-পন্থারই আমেরিকা। ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’, আজ থেকে ১০-১১ বছর আগে যেন এই দক্ষিণেরই দাঁত-নখ বের করে উত্থানের চেতাবনি দিয়েছিল।

কিন্তু তাও নতুন কিছু না, বহু ছবি-গল্প সেটা করেছে। এইবার চট করে আরেকটি সাবজঁরের উল্লেখ করতে হয়– যা একদম আমেরিকার ভিতরকার ব্যাপার– সেটা হল Southern Gothic-এর।

সাদার্ন গথিকে আমেরিকার এই দক্ষিণের গল্প বলা হয়, এবং তাতে এরকম ক্ষয়িষ্ণু এক জগতের কথা বলা হয় যার তামসিকতা থেকে উত্থানের কোনও সম্ভাবনা প্রায় নেই। উইকিপিডিয়া বলছে– ‘Common themes of Southern Gothic include storytelling of deeply flawed, disturbing, or eccentric characters sometimes having physical deformities or insanity; decayed or derelict settings and grotesque situations; and sinister events bred from poverty, alienation, crime, violence, forbidden sexuality, or hoodoo magic.’ এই গল্পগুলোর অন্যতম জরুরি উপাদান হল আমেরিকার দক্ষিণের লোকেশন ও সেটিং। ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’-এ এই সাদার্ন গথিকের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় ল্যান্ডস্কেপ ছাড়াও মূলত একটি অবক্ষয়ী আধা-ধার্মিক রিচুয়ালের উপস্থিতিতে, যার জন্য একের পর এক মহিলাদের হত্যা করা হচ্ছে।

কয়েক কিস্তি আগে ফ্যান্টাসি আলোচনা করতে করতে একখানি সিম্পটমের কথা বলেছিলাম– পাশ্চাত্যের ফ্যান্টাসিতে ইউরোপীয় মধ্যযুগের বিকল্প-কল্পনার বড় প্রাদুর্ভাব। ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’ যেন সেভাবেই একটি ‘আমেরিকান মধ্যযুগ’-এর ইঙ্গিত দেয়। এ এমন এক medieval যা, বলাই বাহুল্য, আদপেই আক্ষরিক অর্থে মধ্যযুগীয় নয়। কিন্তু তা যেন বোধজগতে মধ্যযুগীয় কারণ তা আধুনিকতা-বিরোধী, পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চানিটির আধুনিকতায় উন্নীত হওয়ার যে বোধজগৎ, যেন সেই আদি-ক্রিশ্চানের সঙ্গে পেগানের বিচিত্র সংমিশ্রণ। যেন ক্রিশ্চান-ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার যে ‘ইগো’, তার অবতলে এখনও সক্রিয় আছে একটি ‘(ফ্রয়েডীয়) আইডি’, যা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য তৈরি। আধুনিকতা যখন ব্যর্থ, যখন ক্লান্ত, সেই সময়ে রক্তের স্বাদ পেতে এই অনাধুনিকতার অসভ্য উত্থান ঘটবে! এই সভ্যতার ইড-এর প্রকাশ ঘটে এইধরনের গল্পের ‘perverse occult’ রিচুয়ালগুলোয়।

অবশ্যই এই ধরনের গল্পর আদর্শ জঁর হল হরর। তাই হরর দিয়ে শুরু না হলেও হররে উপনীত হওয়াই এই জঁর-বেন্ডিং (বা মিক্সিং)-এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

এইবার আমি ভিন্ন একটি জঁরের কথা বলব। তবে সেটাও হরর গোত্রেরই।

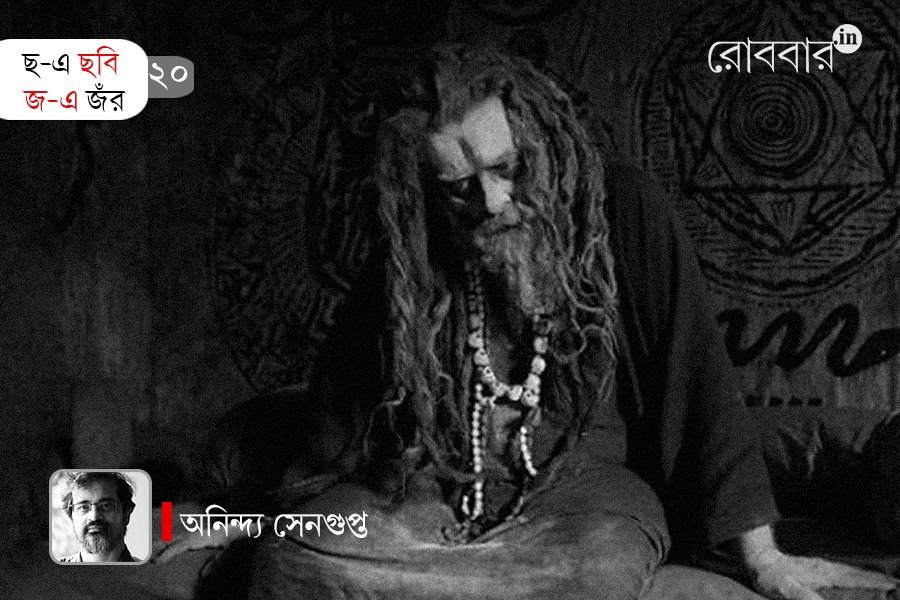

গত একদশক হল, কী আরেকটু বেশি, কলেজ স্ট্রিটে সবচেয়ে বিক্রি হয় যে জঁরটি, সেটা হল ‘তান্ত্রিক হরর’ বা ‘তান্ত্রিক থ্রিলার’-এর। বাংলার মিডিয়ার জগতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অডিও-স্টোরির উত্থান, সেখানেও হরর, ও তন্ত্র-ভিত্তিক হররের রমরমা। সিনেমা ও সিরিজেও তার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে।

এই জঁরটির বাজার ফাটানো জনপ্রিয়তায় অনেকেই বিরক্ত। কিন্তু আমার কাছে তাদের সবার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ তাঁদের অনেকেই জঁর জিনিসটাই পছন্দ করেন না। সেই নিয়ে আমার বেশ খানিকটা বলার আছে যা শেষ কিছু কিস্তির জন্য মুলতুবি রেখেছি। কিন্তু অনেকের সঙ্গেই হয়তো এই ব্যাপারে আমি একমত হব যে এই জঁর উন্নতমানের জঁর-সাহিত্য আদপেই দিচ্ছে না। হরর বা সুপারন্যাচারালে বাংলা সাহিত্য উৎকৃষ্টমানের গল্প দিয়েছে এককালে। বস্তুত এই ‘তান্ত্রিক হরর’-এর মূল টেমপ্লেটই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তারানাথ তান্ত্রিক সিরিজের গল্প। কিন্তু সেই মানের সমকক্ষ কিছু আমরা হালের গল্পগুলোয় পাচ্ছি না, এমনটা অনেকেই বলছেন।

এই যে অধুনার দুই বাংলার একে অপরের প্রতি বিদ্বেষের সংস্কৃতি এক বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মদতে গতরে বহরে বাড়ছে, তার ট্রোলিং-এর প্রকোপে পড়ার ঝুঁকি নিয়েই বলছি, বাংলাদেশের পপুলার সাহিত্য যেমন জঁর নিয়ে সিরিয়াস কাজের দিকে আগুয়ান, আমরা সেই দিক দিয়ে বেশ পিছিয়ে আছি। হরর-এর কথাই যদি বলতে হয়, নুয়াশ হুমায়ুনের ‘পেট কাটা ষ’-এর দু’টি সিজনের সমকক্ষ কিছু এপারের কোনও ছবি-সিরিজ দিতে পারেনি। নুয়াশের কাজের মান আন্তর্জাতিক, অথচ তা একদম আঞ্চলিকে প্রোথিত। যেমন তার ক্রাফটের উপর দখল, তেমন তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বুদ্ধিদীপ্ততা, তেমনই তার হরর কল্পনার টোপ ব্যবহার করে একেবারে ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার মুন্সিয়ানা। আশা করি একদিন নুয়াশ মিসির আলি নিয়ে কিছু একটা করবেন; কিন্তু এই প্রসঙ্গ মুলতুবি রাখতে হচ্ছে কারণ এখন আলোচ্য তান্ত্রিক হরর, এপার বাংলার মধ্য ও নিম্নমানের জঁর-প্রচেষ্টার।

এবং আমি কোনও বিশেষ কাজের উল্লেখ করব না। বাংলাদেশকে আগের প্যারাগ্রাফে এগিয়ে রাখাতে অনেকে চটবেন, তার উপর নাম উল্লেখ করে এপারের কারুর কাজকে ‘খারাপ’ বলার রিস্ক নিচ্ছি না। আমার যা বক্তব্য তা আগে ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’ নিয়ে যা বললাম তার ধারাবাহিকতাতেই আসছে। ‘ট্রু ডিটেক্টিভ’-এ যা সেই pagan perverse occult, এখানে তা তন্ত্র। এই ‘তান্ত্রিক হরর/থ্রিলার’-এও সিম্পটমেটিকালি বাঙালির একরকম কল্পিত মধ্যযুগ নির্মাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তন্ত্রের রমরমা ঘটেছিল পালযুগের অবসানের এবং সেনযুগের পত্তনের সময়ে। নেহাতই সমাপতন নয় যে সেনযুগে আমরা এখন সনাতনী হিন্দুত্ব বলতে যা বুঝি তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এই বাংলায়। পালযুগের শ্রেষ্ঠ সময়ের যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি এই ভূখণ্ডের, তার বদলে এসেছিল ‘কূপমণ্ডুকতা’। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্ণাশ্রম ও কৌলীন্যপ্রথা। ব্রাহ্মণ্য বহুবিবাহের ফলে এই ভূখণ্ডে চাষ হত ‘বল্লালী বালাই’-এর, অর্থাৎ বল্লাল সেনের যুগের বিধবাদের। সনাতনধর্মের এই রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠার আগের মুহূর্তটা ছিল নিম্নবর্গীয় শাক্তধর্ম ও অবক্ষয়ী বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণে এইসব তন্ত্র সাধনার, যা হঠাৎ এখন বিনোদন-উদ্দেশ্যে বাঙালিদের মনে পড়ছে।

আমার কাছে অতএব তান্ত্রিক থ্রিলারের ‘ফর্মুলা’ খুব সোজাসাপ্টা– অকাল্ট এমন এক প্র্যাক্টিসের ইতিহাসের অতল হতে উত্থান হবে যা পেগান, আধিভৌতিক, তামসিক, ভীতিপ্রদ আসলে ‘অনাধুনিক’। তার সঙ্গে সংঘাত হবে এমন কিছু বাঙালির যারা উচ্চবর্ণ হিন্দু, যাদের কাছে আধুনিকতা ‘আছে’। অর্থাৎ একধরনের সাবর্ণ ‘ভদ্রলোক’ আধুনিকতা ও একধরনের অবদমিত মধ্যযুগীয় প্রাগাধুনিকের বিভীষিকার কনফ্রন্টেশনের গল্প। আমার কাছে এই ফর্মুলার সিম্পটমেটিক মজাটা ভিন্ন, সেটা হল anachronism ও displacement-এর। অবক্ষয়ী পালযুগ এবং আসন্ন সেনযুগের সংঘাত যখন ঘটেছিল তখন ঔপনিবেশিক আধুনিকতা আসেনি, ‘ভদ্রলোক’-এর উত্থান হয়নি। অতএব যে গল্পগুলি ঐতিহাসিকে অসম্ভব তাই যেন সুপারন্যাচারাল ফ্যান্টাসিতে কল্পিত হচ্ছে। এবং, আমরা এই মুহূর্তে যে সময়টার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তা হল ১৯ শতকীয় ভদ্রলোকের নাভিশ্বাস ওঠার সময়; মজাটা হল, ঠিক এই সময়েই এই জঁরের উত্থান। যেন ইতিহাসে বাতিল হওয়ার মুহূর্তে ভদ্রলোক সেই আতঙ্কের পুনরুত্থানের সম্মুখীন হচ্ছে, যা অনেক আগে কালের গহ্বরে নিমজ্জিত হওয়ার কথা ছিল।

একটি বই বাঙালি বেশ ‘খেয়েছে’, সেটা হল ড্যান ব্রাউনের ‘দ্য ভিঞ্চি কোড’। ইদানীংকালের একের পর এক গল্প ও ছবি-সিরিজের টেমপ্লেট এক, ব্রাউনের বই থেকে ধার করা– মধ্যযুগীয় কিছু relic বা text পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে ‘গূঢ়তা’ আছে, কোডেড আছে এমন কিছু যা ইতিহাস-ভাবনার মোড়বদল ঘটিয়ে দিতে পারে, বা ইতিহাসে ভিন্ন আলো ফেলতে পারে, বা তা ইতিহাসের আকর। এইবার এক ভদ্রলোক সাবর্ণ বাঙালি সেগুলিকে decode করবেন। প্রমাণ হবে তিনি যেমনই আধুনিকমনস্ক, তেমনই প্রাগাধুনিকের ওপর (এই জঁরে তন্ত্রতত্ত্ব ও প্র্যাক্টিস) তার দুর্ধর্ষ দখল। আমি এটাকে বলি continuity fetishism, আমরা যে জাতিগত সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তার একধরনের ডিনায়াল ও কালিক ছেদের ট্রমাকে অস্বীকার করার ফেটিশ। এবং এইসব গল্পে অবশ্যম্ভাবী হল সেই মধ্যযুগ থেকে ফল্গুধারায় বয়ে চলা কিছু রক্ত হিম করা কাল্ট।

বা আধুনিকতার সময়ে ‘আপসাইড ডাউন’-এ গোকূলে বাড়তে থাকা মধ্যযুগ। কেন ‘ট্রু ডিটেক্টিভ’ উন্নত জঁর-কল্পনা এবং তান্ত্রিক থ্রিলার তা নয়? কারণ মার্কিন সিরিজটি আধুনিকতার সংকটকে আমেরিকার বর্তমানেই উদারপন্থা-প্রতিক্রিয়াশীলতার সংঘাতকে ভৌগোলিক বিভাজনের এমন এক রূপকে ধরেছে যা সিভিল ওয়ারের ইতিহাসের নিরিখে ধার্য। আর পশ্চিমবঙ্গের পপুলার জঁর তাকে displace করেছে এমন এক অতীতে যেখানে বর্তমানের এই পলিটিকাল অ্যালিগরিকে রূপকে ধরা যায় না। সিভিল ওয়ারের সময় উত্তর-দক্ষিণ মতাদর্শগত সংঘাত ঘটেছিল। কিন্তু পাল ও সেনযুগের বিভাজনের সময়ে আদপেই যে সংঘাত ঘটেছিল তাকে বর্তমানে টেনে নিয়ে আসা যায় না। মজাটা হল, জঁরের অবচেতনেই সাবর্ণ হিন্দুত্ব আর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক একাকার হয়ে গেছে। এবং তার ফলে, বিচিত্রভাবে, সেই সাবর্ণ ভদ্রলোকের ‘অপর’ হয়ে দাঁড়িয়েছে শাক্ত-বৌদ্ধ এক অকাল্ট! এমনটা কেন হল, এবং এখনই কেন হল, তার আর বিস্তারে গেলাম না।

পশ্চিমবঙ্গের আগত বল্লালযুগে আমরা ‘ট্রু ডিটেক্টিভ সিজন ওয়ান’-এর মতো কিছু পাব, এই তান্ত্রিক হরর/থ্রিলার জঁরে, আশা করতে ক্ষতি কী?

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

১৯. ভিন্নতার আতঙ্ক– দ্য এক্সরসিস্ট এবং লাভক্রাফট

১৭. কালচার ইন্ডাস্ট্রির ফ্যান্টাসি কি মূলত ভিন্ন মধ্যযুগের কল্পনা?

১৬. কল্পবিজ্ঞান শুধু ইতিহাসের মোড় বদলেই পাল্টায়নি, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও গেছে

১৫. সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি, হরর– তিনটে জঁরেই অবাস্তব নিজেকে মেলে ধরেছে বাস্তবের মতো করে

১৪. ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে পুঁজিবাদী শিকড়হীনতায় পতনের গল্প বলে গডফাদার ট্রিলজি

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved