মুচলেকা দিতে রাজি না হওয়ায় অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে চাকরি গেল যখন– তাঁর মাপের সুপরিচিত একজন লেখক-অনুবাদক-বুদ্ধিজীবী– রুজির খোঁজে লেখালিখি বা প্রকাশনার জগতে না ফিরে গিয়ে ছাঁটাই সহকর্মীদের নিয়ে বানাচ্ছেন কার্ডবোর্ডের কারখানা; তাঁর তলস্তয়- রোম্যাঁ রোলাঁ তরজমা করা হাতের আঙুল কলম না ধরে আঠা লাগাচ্ছে কাগজের পাতিতে! ফলে মধ্যবিত্তের বিপ্লববিলাসের সময়োচিত সমালোচনা করতে তাঁর বাধবে কেন? আর আশ্চর্যই বা কি যে এই মানুষটাই আরও কিছুদিন পরে লিখবেন– ‘রাষ্ট্রের বুলেট যে কলমের দিকে ধেয়ে আসে না, সে কলম বিক্রি হয়ে গেছে’– এবং রাষ্ট্রীয় বুলেটকে নিজের বুকে আহ্বান করে প্রমাণ করবেন, এ-কথা তাঁর কাছে মোটেই কথার কথা ছিল না!

২৩.

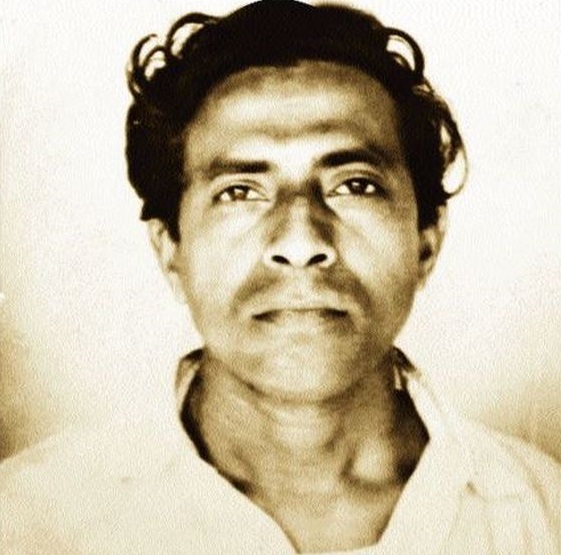

সরোজ দত্ত । ভারত

আজ থেকে ৫২ বছর আগের ২৮ জুলাই রাষ্ট্র যখন কমিউনিস্ট নেতা চারু মজুমদারকে বন্দি অবস্থায় হত্যা করেছিল, তখন তাঁর শোকগাথা লিখবার জন্য সরোজ দত্ত বেঁচে ছিলেন না। অথবা প্রথম লাইনটাই ভুল লেখা হল! সরোজ দত্ত শোকগাথা লেখার মানুষ ছিলেন না; বেঁচে থাকলে শোককে ঘৃণায় আর অশ্রুকে শক্তিতে বদলে দেওয়ার কথাই লিখত তাঁর আগ্নেয় কলম, নিশ্চিত। তাঁর শিক্ষক ও সহযোদ্ধা চারু মজুমদারের মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন, শাহাদাতের দিন অনুশোচনার দিন নয়, তা আগুনের মতো জ্বলে উঠার দিন। কবিতা হোক বা গদ্য, তাতে ভর দিয়ে ‘দুর্বলের দুঃখের বেসাতি’-তে সরোজ দত্তর তীব্রতম অরুচি ছিল। এবং তা শুধু সত্তরের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতেই নয়, প্রথমাবধি; ষাট-সত্তর তো অনেক পরের কথা, সেই ১৯৩৯-এই যিনি স্পষ্টভাষায় নিজের কবিতার ইশ্তেহার লিখেছিলেন এই ভাষায়–

‘রাজদণ্ড বহি শিরে, শ্লথছন্দে রচিয়া বিলাপ/ যে চাহে অলকা, তার নির্বাসন যোগ্য অভিশাপ।’

‘কোন সরোজের কথা লিখিব? যে সরোজের সঙ্গে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ক্লাশে পড়িয়াছি, সেই সরোজের মুখখানি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে।… সেই হাসি যেন এখনও দেখিতে পাই। সেই কণ্ঠস্বর যেন এখনও শুনিতে পাই। চলনে, বলনে, হাসিতে, চপল অঙ্গভঙ্গিতে এমন প্রাণ অন্য সহপাঠীদের মধ্যে দেখি নাই।’ স্মৃতিচারণ করছেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

সত্যিই, কোন সরোজের কথা লিখব? ‘অগ্রণী’ পত্রিকা দিয়ে শুরু। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’য় পেশাদার সাংবাদিকের জীবন। তারপর একে একে ‘অরণি’, ‘জনযুদ্ধ’, ‘স্বাধীনতা’, ‘পরিচয়’, ‘দেশহিতৈষী’, ‘লিবারেশন’, ‘দেশব্রতী’। এতগুলি পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাঠক বিবিধ সরোজ দত্তকে চিনেছেন। প্রথমে কবি, তারপর সাহিত্য-আলোচক এবং সাংবাদিক। বা ‘সাহিত্য-সাংবাদিক’। এবং অনুবাদক। গোর্কির ‘লিফ্লেটস অ্যান্ড প্যামফ্লেটস’, ক্রুপ্স্কায়ার ‘লেনিন-স্মৃতি’, তুর্গেনিভের ‘স্প্রিং টরেন্ট’, তলস্তয়ের ‘রেসারেকশন্’-এর অনুবাদ করেছেন, যার প্রত্যেকটিই সে-সময়ে পাঠকনন্দিত ছিল। প্রবল সাড়া জাগিয়েছিলেন ফরাসি লেখক রোম্যাঁ রোলাঁর আত্মকথা ‘আই উইল নট রেস্ট’-এর বাংলা তরজমা করে (‘শিল্পীর নবজন্ম’– ‘আই উইল নট রেস্ট’ নামটির এমন ভাষান্তর সরোজ দত্তর পক্ষেই বোধহয় ভাবা সম্ভব ছিল)।

তিন থেকে ছয়ের দশকের প্রথমার্ধে নিজের কোন সত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন সরোজ দত্ত? এই ছোট পরিসরে তাঁর জীবনপঞ্জি না লিখে আমরা বরং তাঁর সুহৃদ-সতীর্থ-স্বজনদের স্মৃতিচারণা আর কবিতার স্তবক থেকে কয়েকটা টুকরো তুলে নিয়ে এই পর্বে চেষ্টা করে দেখি, টুকরোগুলি জুড়লে একজন গোটা সরোজ দত্ত বেরিয়ে আসেন কি না!

‘অনেকে হয়তো জানেন না সরোজ দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম হন। যদি অধ্যাপনায় নিজেকে উৎসর্গ করতেন, বিদ্যার্জনের পাশাপাশি অনেক খ্যাতি পেতেন। কিন্তু সে পথে হাঁটলেন না। তাঁর সমস্ত চেতনা ছেয়ে ছিল রাজনৈতিক আদর্শ বিশ্বাস। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিল তাঁর সত্তা। তিনি চেয়েছিলেন মার্কসবাদী হতে। হলেনই। চমৎকার কবিতা লিখতেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। কবিতা লেখাও ছেড়ে দিলেন, কারণ রাজনীতিতে ব্যাঘাত ঘটবে। সাংবাদিকতায় যোগ দিলেন। খ্যাতিও পেলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা-র মালিক তুষারকান্তি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সমীহও করতেন। কিন্তু সরোজ দত্ত গোঁড়া মার্কসবাদে অটল। বুর্জোয়া শিথিলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। অমৃতবাজারের ধর্মঘটের তিনি ছিলেন নায়ক…। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী হিসাবে নানা স্তরে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন ছাত্রফ্রন্টে। শিক্ষকফ্রন্টেও। দলের অভ্যন্তরীণ আদর্শগত বিতর্কে তাঁর বরাবরই কঠোর কঠিন প্রান্তে অবস্থান। কোন অবস্থাতেই কোন বিচ্যুতির সাথেই তিনি আপোষ করবেন না। এটা অবধারিতই ছিল যে, ১৯৬৪ সালে তিনি সি পি আই (এম)-এ যোগ দেবেন। কিন্তু সি পি আই (এম) ছিল তাঁর অস্থির ঠিকানা…। অন্য মাত্রার তাত্ত্বিক বিতর্কের প্রক্রিয়ায় তিনি চলে আসেন চারু মজুমদারের খুবই কাছে।’ লিখেছেন অশোক মিত্র– বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ এবং একদা অর্থমন্ত্রীও বটে।

‘এঁদের মধ্যে (অনিল কাঞ্জিলাল, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ প্রমুখ) সরোজ দত্ত ব্যতিক্রম। তিনি পুরোপুরি মার্কসবাদ ও সাহিত্য নিয়েই মশগুল। অথচ সরোজবাবুও ছিলেন তখন প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর কবিতার ধ্রুপদীবন্ধন তখন সকলকে তাক লাগিয়ে দিতো। সরোজ দত্ত দেশী-বিদেশী মার্গ ও আধুনিক সাহিত্যে ভালোরকম দখল রাখতেন।… সরোজ তাঁর সাধনা অসমাপ্ত রেখেই চলে গেছেন– কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ করে ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি মধ্যবিত্তের স্বপ্নবিলাস নন, তিনি মধ্যবিত্তের হীন লোভাতুরতার প্রতিবাদ।… জীবনদান করে সরোজ আমাদের সকলের মিথ্যা বেশ ও ছদ্মবেশ ছিন্ন করতে চেয়েছেন– বৃহন্নলারা আর কতকাল বিরাটসভায় দাসীবৃত্তি করবে? ক্ষেত্র পড়ে আছে– রণ হবে কবে!’ এ-কথা লিখছেন যিনি, সে মানুষটিও নেহাত হেলাফেলার নন। তিনি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত সুরেশচন্দ্র মৈত্র।

“১৯৫৯ সালে আমি যখন পার্টির সদস্য পদ লাভ করি, তখন পার্টি থেকে আমাকে পার্টির কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার। এবং স্বাধীনতা পত্রিকার একজন সম্পাদকীয় কর্মী হিসেবে আমি কাজ করি ঐ ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। আর ওই সময়েই আমি বলব যে সাহিত্য-সাংবাদিকতায় আমার প্রথম পাঠ সরোজ দত্তের কাছে। ‘সাহিত্য-সাংবাদিকতা’ কথাটার উপর জোর দিচ্ছি। আমি তখন সাহিত্যের ছাত্র, কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে উঠেছি। পড়ছি। এবং তার পরে ’৬১ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি শিক্ষকতা শুরু করি। এই পুরো সময়টা জুড়ে যেমন সাহিত্য বিষয়ে লেখালিখি, পরে থিয়েটার নিয়েও লেখালিখি, শুরু হয়। কিন্তু একটা রাজনৈতিক, বিশেষ করে বামপন্থী, দৈনিক পত্রিকায় সাহিত্য বা সাহিত্যের স্বাদ কী ভাবে পরিবেশিত হবে, সাহিত্যের কোন কোন খবর এই পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ গুরুত্ব দাবী করে, এবং সেই ভাবে লেখা, সেই গুরুত্বটাকে চিহ্নিত করে লেখা এবং গুরুত্বটাকে চিহ্নিত করতে গেলে তার যে পৃষ্ঠপট সেটাকে স্পষ্ট করতে হয়। কারণ সাধারণ পাঠকের কাছে সাহিত্যের গুঢ় অনেক তথ্য, পরিবেশগত অনেক সূত্র এগুলি জানা থাকে না। সেগুলি কীভাবে ধরিয়ে দিতে হয়, কীভাবে একটা অন্য আকারে, অন্য রূপে সাহিত্য সংবাদ পরিবেশিত হয় তার পুরো শিক্ষাটা সরোজদা আমাকে দিয়েছিলেন।’ সরোজ দত্তর এই ছাত্রের নাম শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইসব উদ্ধৃতির মধ্যে সরোজ দত্তর একটা আদল ধরা পড়ে বটে, কিন্তু সে আদলটা অসম্পূর্ণই। কারণ, তখনও চারু মজুমদারের সঙ্গে সরোজ দত্তর পরিচয় হয়নি। সেই পরিচয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সন্ধিবিন্দু, কারণ তারপর থেকেই বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সরোজ দত্তর উত্তরণ ঘটবে কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসাবে। বুদ্ধিজীবীর পরিচয় থেকে তিনি চিরতরে মুক্তি পাবেন। ১৯৭১ সালের ৫ অগাস্টের রাত্তিরে ঘাতক পুলিশ যে সরোজ দত্তকে হত্যা করবে, তিনি কবি সরোজ দত্ত নন, সাহিত্য আলোচক, সাংবাদিক বা অনুবাদক সরোজ দত্ত নন, হত মানুষটির একমাত্র পরিচয় থাকবে পার্টির নেতা সরোজ দত্ত।

চারু মজুমদারের রাজনীতির আলো সরোজ দত্তর রাজনৈতিক চেতনার ভুবনকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু এরকমও কি নয় যে, তাঁর সময়ের অন্য যেকোনও বাঙালি বুদ্ধিজীবীর তুলানায় শ্রেণিদৃষ্টিকোণ অনেক স্পষ্ট ছিল সরোজ দত্তর? যে কারণে অন্য যেকোনও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর তুলনায় এত অবলীলায় (এবং একেবারে শেষ অবধি) তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন একটি রাজনৈতিক মতাদর্শকে? ভেবে দেখলে বিস্মিতই হতে হয় যে, সেই ১৯৪০ সালে একজন কবি যুগবন্দিত একটি কাব্যের এইমাত্রার অন্যভাষ্য-পাঠের ক্ষমতা এবং স্পর্ধা রাখেন–

দুর্বাসার অভিশাপ, অভিজ্ঞান অঙ্গুরী কাহিনী

স্বর্গ মিলনের দৃশ্য, মিথ্যাকথা হীন প্রবঞ্চনা–

রাজার লালসা-যূপে অসংখ্যের এক নারীমেধ

দৈবের চক্রান্ত বলি রাজকবি করেছে রটনা।

…

স্তব্ধ আজি নাট্যশালা, নান্দীমুখ আতঙ্কে নির্বাক

বিদীর্ণ কাব্যের মেঘ, সত্যসূর্য উঠেছে অম্বরে–

দর্শক শিহরি করে নাটিকার মর্মকথা পাঠ,

‘বালিকা গর্ভিণী হল লম্পটের কপট আদরে’

রাজার প্রসাদভোজী রাজকবি রচে নাট্যকলা,

অন্ধকার রঙ্গভূমি, ভূলুণ্ঠিতা কাদে শকুন্তলা।

কোন পক্ষ? বুদ্ধিজীবীর চিরন্তন দ্বিধার এই বিন্দুটিতে সরোজ দত্তর অবস্থান ছিল নির্দ্বিধার– শ্রেণিপক্ষ। স্পষ্ট ও ভণিতাহীন সেই অবস্থান।

‘এ নহে সমষ্টিপ্রেম স্বার্থপর স্বতন্ত্রবাদীর,

আনিনি শক্তির পায়ে অশক্তের শঙ্কিত প্রণামী,

গণগগনের পথে অগ্নিরথ জনমানবের

যাহারা টানিয়া আনে, তাহাদের সহকর্মী আমি।’

তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীকুলের মধ্যে সরোজ দত্তই সর্বার্থে বুঝেছিলেন, মধ্যবিত্ততাকে উদযাপন করে প্রগতিশীল বামপন্থী কবির তকমা আঁটা যায় বটে, কিন্তু সে হল নিতান্তই মধ্যবিত্তের বিপ্লববিলাস। সুতরাং, সে সীমাকে অতিক্রম করতে হবে। অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে চাকরি গেল যখন– তাঁর মাপের সুপরিচিত একজন লেখক-অনুবাদক-বুদ্ধিজীবী– রুজির খোঁজে লেখালিখি বা প্রকাশনার জগতে না ফিরে গিয়ে ছাঁটাই সহকর্মীদের নিয়ে বানাচ্ছেন কার্ডবোর্ডের কারখানা, তাঁর তলস্তয় তরজমা করা হাতের আঙুল আঠা লাগাচ্ছে কাগজের পাতিতে! ফলে তাঁর চেনা পরিসরের বিপ্লববিলাসী সুহৃদদের সময়োচিত সমালোচনা করতে তাঁর বাধবে কেন?

বৈশাখের মধ্যদিনে অগ্নিদাহে মূর্ছাতুর আমি,

চাহি জল, চাহি ছায়া, চাহি বৃষ্টিধারা,

সকলি আনিবে যবে মহামেঘ কালবৈশাখীর,

পাতার কুটিরে আমি উৎকণ্ঠায় হব দিশাহারা।

(১৯৩৯-এ লেখা এই কবিতাটির নামই ‘মধ্যবিত্তের বিপ্লববিলাস’)

………………………………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………………………..

আশ্চর্য কি যে এই মানুষটাই আরও কিছুদিন পরে লিখবেন– ‘রাষ্ট্রের বুলেট যে কলমের দিকে ধেয়ে আসে না, সে কলম বিক্রি হয়ে গেছে’– এবং রাষ্ট্রীয় বুলেটকে নিজের বুকে আহ্বান করে প্রমাণ করবেন, তাঁর কলমকে কিনতে চাওয়ার স্পর্ধা রাষ্ট্রের ছিল না।

(দ্বিতীয় ও শেষ অংশ পরের পর্বে)

ঋণ: শহীদ সরোজ দত্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি; জলার্ক; প্রতিরোধের ভাষা

…পড়ুন কবি ও বধ্যভূমি…

পর্ব ২২: হাত দিয়ে বল সূর্যের আলো রুধিতে পারে কি কেউ?

পর্ব ২১: অলিভ-বাগান, উম্ম সাআদ আর হাইফায় ফেরা

পর্ব ২০: যে তাঁত বুনেছে রক্তপতাকা

পর্ব ১৯: আমাকে দেখাও সেই বন্দিকক্ষ

পর্ব ১৮: কতটা দীর্ঘ হলে জনযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়? (২য়)

পর্ব ১৭: কতটা দীর্ঘ হলে জনযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়? (১ম)

পর্ব ১৬: পারো যদি বজ্র হয়ে এসো

পর্ব ১৫: কামানের মুখে কলহাস্যে এ কী ভালোবাসা!

পর্ব ১৪: গান্ধিনগরে রাত্রি

পর্ব ১৩: সিলারের পাপড়ি অথবা একজন পেশমেরগার মৃত্যু

পর্ব ১২: ডানার পালকে সূর্যকে নিয়ে…

পর্ব ১১: প্রিয় কমরেড, এসো একসাথে মরি

পর্ব ১০: প্রাণভিক্ষা? বেছে নিই মৃত্যুর অহংকার বরং!

পর্ব ৯: তিমিরের অন্তে যদি তিমিরবিনাশ

পর্ব ৮: অক্সিজেন মৃতদের জন্য নয়!

পর্ব ৭: আকাশে তারারা জ্বলছে, ফ্যলাস্তিনকে ভয় দেখিও না!

পর্ব ৬: কোথায় লুকোবে কালো কোকিলের লাশ?

পর্ব ৫: আমার দুঃখের কথা কি পাথরকে বলব?

পর্ব ৪: আমি সেই মেয়ে, যে আর ফিরবে না

পর্ব ৩: আমাকে পোড়াতে পারো, আমার কবিতাকে নয়!

পর্ব ২: এস্তাদিও চিলে আর চল্লিশটা বুলেটের ক্ষত

পর্ব ১: বিপ্লব, প্রেম ও কবিতাকে আমৃত্যু আগলে রেখেছিলেন দ্রোণাচার্য ঘোষ

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved