চিত্রবাণীর আলোকচিত্রীরা কলকাতা শহরের সাম্রাজ্যবাদী অতীতের স্মৃতিচিহ্নগুলির সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী দু’ দশকের সামাজিক পটপরিবর্তনের এক নিবিড় ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন এই ছবিগুলিতে। বামপন্থী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা শহরের সাধারণ মানুষের ছবির মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায় ও নাগরিক উন্নয়নের মতো প্রশ্নগুলি দর্শকের সামনে নিয়ে এসেছিলেন। ‘মুমূর্ষু নগরী’র তকমাকে খানিক চ্যালেঞ্জ জানিয়েই তাঁরা গরিব মানুষের ছবি তুললেন শহরের রাস্তাঘাটে ঘুরে, দেখালেন সদা চঞ্চল নাগরিক জীবন, প্রশ্ন করলেন ‘উন্নয়ন’-এর মাপকাঠিকে।

৩৪.

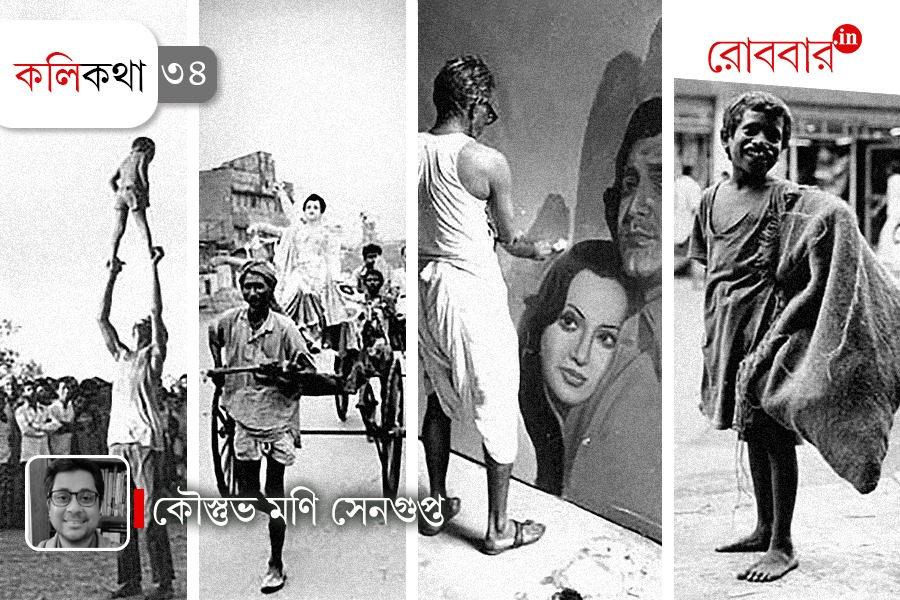

১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ অবধি ‘চিত্রবাণী’র তরফে গাস্তঁ রোবের্জের নেতৃত্বে ২৩ জন আলোকচিত্রী কলকাতা শহরের প্রায় হাজার চারেক ছবি তুলেছিলেন। ‘পিপল অফ ক্যালকাটা’ নামে সেই সিরিজের ছবিগুলি উপনিবেশ-উত্তর কলকাতার সাধারণ মানুষের দিনযাপনের খতিয়ান ক্যামেরা-বন্দি করার এক প্রয়াস ছিল।

প্রথম পর্বে, ১৯৭৭ থেকে ’৭৯-র মধ্যে ছবিগুলি ‘শহিদ মিনার’ শিরোনামে শহরের গরিব, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রার বিবরণ তুলে ধরেছিল। ১৯৮৯-’৯১ এর মধ্যে তোলা ছবিগুলির মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত জীবন। এই দ্বিতীয় পর্বের ছবিমালার নাম দেওয়া হয় ‘ঘরে বাইরে’। দুই শ্রেণির মানুষের ছবি হলেও ‘পিপল অফ ক্যালকাটা’ সিরিজের মূল লক্ষ্যই ছিল কলকাতার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, নিত্য বদলাতে থাকে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের নাগরিক সংগ্রামের উপস্থাপনা।

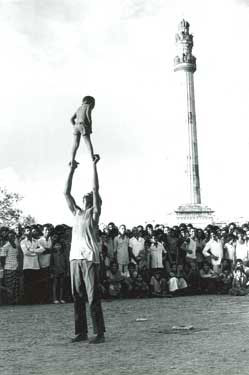

চিত্রবাণীর আলোকচিত্রীরা কলকাতা শহরের সাম্রাজ্যবাদী অতীতের স্মৃতিচিহ্নগুলির সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী দু’ দশকের সামাজিক পটপরিবর্তনের এক নিবিড় ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন এই ছবিগুলিতে। বামপন্থী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা শহরের সাধারণ মানুষের ছবির মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায় ও নাগরিক উন্নয়নের মতো প্রশ্নগুলি দর্শকের সামনে নিয়ে এসেছিলেন। ‘মুমূর্ষু নগরী’র তকমাকে খানিক চ্যালেঞ্জ জানিয়েই তাঁরা গরিব মানুষের ছবি তুললেন শহরের রাস্তাঘাটে ঘুরে, দেখালেন সদা চঞ্চল নাগরিক জীবন, প্রশ্ন করলেন ‘উন্নয়ন’-এর মাপকাঠিকে। একদা সাম্রাজ্যের প্রতীক যে স্তম্ভ, সেই ‘মনুমেন্ট’ কীভাবে সত্তরের কলকাতায় এক অন্য অর্থ বহন করে, সেই আখ্যান ফুটে উঠেছে ‘শহিদ মিনার’ শীর্ষক ছবিগুলিতে।

মিনারের ওপরের বারান্দা থেকে কলকাতার যে প্যানোরামা পাওয়া যায় তা কলকাতার সাম্রাজ্যবাদী অতীতের এক বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু তার বদলে এই ছবিগুলি তুলে ধরল মনুমেন্ট ঘিরে ময়দান জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কলকাতার হাট-বাজারকে। এই দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ঔপনিবেশিক কলকাতার রেশ মাত্র নেই; নেই উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহেবিয়ানার চিহ্ন। বরং পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে মামুলিয়ানা, প্রান্তিকতা, এবং লড়াই ও টিকে থাকার অদম্য জেদ। সাম্রাজ্যবাদী, ও পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী, এক স্মৃতিস্তম্ভের রাষ্ট্রীয় অনুষঙ্গকে সাধারণ মানুষের দিনযাপনের পরিসর হিসাবে তুলে ধরে এই ছবিগুলি ‘অক্টারলোনি মনুমেন্ট’ বা ‘শহিদ মিনার’-এর এক নতুন অর্থ তৈরি করতে চেষ্টা করেছিল।

ক্যাথলিক চার্চের বিশ্বব্যাপী প্রসার আর বামপন্থী আদর্শের আন্তর্জাতিকতাবাদ মিলেমিশে তৈরি হয়েছিল কলকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ‘চিত্রবাণী’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সিনেমা, ডকুমেন্টারি, ফোটোগ্রাফি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কী রকম চর্চা চলছে তার নানা হদিশ পাওয়া যেত চিত্রবাণীর লাইব্রেরির বই-পত্তর ঘাঁটলে। ইটালির ‘নিও-রিয়ালিজম’, ফরাসি ‘সিনেমা ভেরিতে’, বা কার্তিয়ের-ব্রেসোঁর ‘স্ট্রিট ফটোগ্রাফি’ নিয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন সদস্যরা। এই সব বৌদ্ধিক স্বরকে আত্মস্থ করে চিত্রবাণীর আলোকচিত্রীরা কলকাতার এক বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের ছবিতে। সাধারণ মানুষের ছবির মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদেরও (এবং দর্শককেও) যেন সেই দৈনন্দিন জীবনে জড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

কলকাতার যে সব নির্দিষ্ট চিহ্ন শহরের ‘ভিসুয়্যাল মেটাফর’ হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত– হলুদ ট্যাক্সি, হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া, হাতে-টানা রিক্সা, ট্রাম– সেগুলিকে প্রায় বাদ রেখে এই ছবিগুলি এক অন্য আখ্যান বুনতে চেষ্টা করল। রাস্তার ছবিতে স্বাভাবিকভাবেই ট্রাম, ট্যাক্সি, রিক্সা এসেছে, তবে সেই বস্তুগুলিকেই একমাত্র ফোকাসে না রেখে সেগুলিকে বৃহত্তর জনসমষ্টির অংশ হিসাবে রাখা হয়েছে, যেখানে ব্যস্ত নাগরিক জীবন, লোকজনের চলাফেরা, বেচাকেনাই মূল উপজীব্য। এর ফলে পথচলতি মানুষ, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, যানবাহন মিলিয়ে-মিশিয়ে এক বিশিষ্ট নাগরিক পরিসর তৈরি হল ছবির ফ্রেমে।

……………………………………………………..

শিল্পে ‘বাস্তবতা’ নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ধ্যান-ধারণা চিত্রবাণীর সদস্যদের বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত সিনেমায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে সত্যজিতের মুনশিয়ানা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। সেই একই চেষ্টা ধরা পড়ে ‘পিপল অফ ক্যালকাটা’-র ছবিগুলিতে। ১৯৮৯-’৯১-এর ছবিগুলিতে এই প্রভাব খুবই স্পষ্ট, ‘ঘরে বাইরে’ নামকরণেই তা ফুটে ওঠে। পুরনো বনেদি বাড়ির বউ চৌকাঠ পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন– শীলভদ্র দত্তের তোলা এই বিশেষ ছবি থেকেই এই ছবিমালার নাম দিয়েছিলেন রোবের্জ।

……………………………………………………..

এই ছবিমালা কলকাতার জনজীবনের এমন এক শ্রেণিকে দর্শকের সামনে নিয়ে আসে যাঁরা এর আগে ছবি বা চলচ্চিত্রে বিশেষ স্থান পায়নি। নগর-জীবনের প্রান্তিক মানুষগুলির ছবি সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন তোলে, আধুনিক নগর-উন্নয়নের কথা নতুন করে ভাবার কথা বলে। ক্যামেরার চোখ দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীলতার প্রশ্নটিও জরুরি ছিল এই আলোকচিত্রীদের কাছে।

সত্যজিৎ রায়ের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিল্পে ‘বাস্তবতা’ নিয়ে সত্যজিতের ধ্যান-ধারণা চিত্রবাণীর সদস্যদের বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত সিনেমায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে সত্যজিতের মুনশিয়ানা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। সেই একই চেষ্টা ধরা পড়ে ‘পিপল অফ ক্যালকাটা’-র ছবিগুলিতে। ১৯৮৯-’৯১-এর ছবিগুলিতে এই প্রভাব খুবই স্পষ্ট, ‘ঘরে বাইরে’ নামকরণেই তা ফুটে ওঠে। পুরনো বনেদি বাড়ির বউ চৌকাঠ পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন– শীলভদ্র দত্তের তোলা এই বিশেষ ছবি থেকেই এই ছবিমালার নাম দিয়েছিলেন রোবের্জ। আগের পর্বের থেকে খানিক সরে এসে নব্বইয়ের গোড়ায় ছবিগুলির বিষয়বস্তু হয়ে উঠল কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন, তাঁদের রোজনামচা। এবারে ছবিগুলি আর শহরের পথঘাটের নয়; ক্যামেরা চলে আসে অন্দরে, যেখানে অনেক সময়েই আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া হয় ছবি তোলার বিশেষ স্থান, নির্দিষ্ট আলো, পাত্রপাত্রীর চলাফেরা, ওঠাবসা।

চিত্রবাণীর ছবিগুলির উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার মানুষদের কাছে তাঁদের ছবি নিয়ে পৌঁছে যাওয়া। একদিকে ছিল ছবির মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতির প্রসঙ্গ, আর অন্যদিকে নিজের সম্পর্কে এক স্পষ্ট নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করার পরিসর। রোবের্জ মনে করতেন যে, ‘photographs can promote a culture of the onlooker, especially if the photograph is one he/she can identify with. Then a photograph can reflect back to the persons portrayed—[a] positive image of themselves. Positive images support a dynamic sense of identity without which there can be no development.’

একদিকে যেমন ছবির পাত্রপাত্রী নিজের দিকে নতুন ভাবে তাকানোর সুযোগ পায় এতে, অন্যদিকে তেমনই উচ্চ-মধ্যবিত্ত ফিরে দেখতে পায় তাঁদের ‘অপর’-কে, শহরের দৈনন্দিনতায় যাঁরা অপরিহার্য, কিন্তু যাঁদের কথা ভাবার বিশেষ ফুরসত হয় না। কিন্তু এই নিম্নবর্গের নিজস্ব জগত রয়েছে, তাঁদের নিজেদের নাগরিক অস্তিত্ব রয়েছে, রয়েছে নগর-জীবনের নির্দিষ্ট পরিসর। রোবের্জ মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘Our (Chitrabani) images show them (poor Calcuttans) as human beings having limitations but also having many qualities. We do not offer these images to arouse pity. We offer them as one would open a family album with trust in [the] onlooker’s readiness to understand others.’

এই ছবিমালা কলকাতা বিশেষ দেখেনি। পত্র-পত্রিকায় বা বৌদ্ধিক আলাপ-আলোচনায় খুব বেশি উল্লেখ পাওয়া যায় না এই বিশাল অ্যালবামের। বলা বাহুল্য, শহরের অতীতচর্চায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এইসব ছবি। নাগরিক জীবনের এক বিশেষ রূপ পাওয়া যায় এগুলিতে। স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতার যে ছবি সাহিত্যে-সিনেমায় পাওয়া যায়, তার পাশাপাশি রেখে এক সঙ্গে পাঠ করা প্রয়োজন এই হাজার চারেক ছবিকে। উত্তর-ঔপনিবেশিক শহরের শ্রেণিবৈষম্য বুঝতে, শিল্পক্ষেত্রে বিশ্ব-ব্যাপী নানা বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ, ও বামপন্থী চিন্তাভাবনার বিশেষ প্রকাশ হিসাবে এই ছবিমালা কলকাতার ইতিহাসের অপরিহার্য সূত্র।

তথ্যসূত্র: Ranu Roychoudhuri, ‘Cosmopolitanism and Intermediality: Visualizing Postcolonial Calcutta’, in Gayatri Sinha (ed.), Points of View: Defining Moments of Photography in India (2022)

…কলিকথা–র অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৩৩: কলকাতার মাঠ যেভাবে দর্শক চেনায়

পর্ব ৩২: যে কোনও শহরের কথা বলার সময় আমরা কি নিজেদের শহরের কথাই বলি?

পর্ব ৩১: বিদেশি ট্যুরিস্টদের কাছে কলকাতা কি এখনও ‘অভাবের শহর’?

পর্ব ৩০: উপনিবেশে দেশীয় সংস্কৃতির রেশ: কলকাতার ‘জেন্টেলম্যান’দের নানা ক্লাব

পর্ব ২৯: মেসের বাঙালি ছাত্ররা ঝাঁপ দিয়েছিল সরকার-বিরোধী কর্মকাণ্ডে

পর্ব ২৮: কলকাতার রাস্তা নিয়ন্ত্রণ সহজ নয়, দেখিয়ে দিয়েছিল পালকি-বেহারাদের ধর্মঘট

পর্ব ২৭: কোনটা কলকাতা, কোনটা নয়!

পর্ব ২৬: দ্বীপের মতো করেই যেন গড়ে তোলা হয়েছিল কলকাতাকে

পর্ব ২৫: কালো ভিক্টোরিয়া ও থমথমে কলকাতা

পর্ব ২৪: ঘোড়ার কলকাতা: ট্রাম থেকে রেসের মাঠ

পর্ব ২৩: গোলদীঘি গণ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে জেগে উঠেছিল স্বদেশি সময়ে

পর্ব ২২: স্মৃতিদের এক বিশাল সমাধিক্ষেত্র

পর্ব ২১: কলকাতার কেল্লা এবং ময়দানি মতবিরোধ

পর্ব ২০: সঙের গানে শতবর্ষের পুরনো কলকাতা

পর্ব ১৯: দেশভাগ ও উদ্বাস্তু মানুষদের শিয়ালদা স্টেশন

পর্ব ১৮: কলের গাড়ি ও কলকাতার নিত্যযাত্রীরা

পর্ব ১৭: বাবুদের শহর যেভাবে বদলে গেল আবেগের শহরে

পর্ব ১৬: ঘর-বন্দি হয়েও নাগরিক কলকাতার স্বাদ

পর্ব ১৫: গৃহভৃত্যর বেশিরভাগই ছিলেন পুরুষ, দু’দশকে বদলে যায় পরিস্থিতি

পর্ব ১৪: স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সিনেমায় চাকরির ইন্টারভিউয়ের দৃশ্য সেই সময়ের আয়না

পর্ব ১৩: দাঙ্গা ও দেশভাগ বদলে দিয়েছে কলকাতার পাড়া-বেপাড়ার ধারণা

পর্ব ১২: প্রাচীন কলকাতার বোর্ডিং হাউস

পর্ব ১১: সারা বিশ্বে শ্রমিক পাঠানোর ডিপো ছিল এই কলকাতায়

পর্ব ১০: কলকাতার যানবাহনের ভোলবদল ও অবুঝ পথচারী

পর্ব ৯: বৃষ্টি নিয়ে জুয়া খেলা আইন করে বন্ধ করতে হয়েছিল উনিশ শতকের কলকাতায়

পর্ব ৮: ধর্মতলা নয়, ময়দানই ছিল নিউ মার্কেট গড়ে তোলার প্রথম পছন্দ

পর্ব ৭: সেকালের কলকাতায় বাঙালি বড়মানুষের ঠাঁটবাটের নিদর্শন ছিল নিজের নামে বাজার প্রতিষ্ঠা করা

পর্ব ৬: কলকাতার বহিরঙ্গ একুশ শতকের, কিন্তু উনিশ-বিশ শতকের অসহিষ্ণুতা আমরা কি এড়াতে পেরেছি?

পর্ব ৫: কলকাতা শহর পরিকল্পনাহীনভাবে বেড়ে উঠেছে, একথার কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই

পর্ব ৪: ঔপনিবেশিক নগর পরিকল্পনার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ পেয়েছিল যখন প্লেগ ছড়াচ্ছিল কলকাতায়

পর্ব ৩: ঔপনিবেশিক কলকাতায় হোয়াইট টাউন-ব্ল্যাক টাউনের মধ্যে কোনও অলঙ্ঘনীয় সীমানা

পর্ব ২: ‘জল’ যেভাবে ‘জমি’ হল এ কলকাতায়

পর্ব ১: চেনা কলকাতাকে না পাল্টেই বদল সম্ভব, পথ দেখাতে পারে একটি বাতিল রিপোর্ট

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved