শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন ভিজে দেওয়ালের ওপর ভিত্তিচিত্র আঁকার পদ্ধতি শিখেছিলেন চিত্রনিভা। শান্তিনিকেতনের কালো বাড়ির ওপর ভিত্তিচিত্র রচনাতেও তাঁর অবদান রয়েছে। বিনোদবিহারীর হিন্দী ভবনের সঙ্গেই তাঁর এই প্রয়াস তুলনীয়; কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আর কোনও মহিলা-শিল্পী কেন, কোনও পুরুষ-শিল্পীও এত বড় দেওয়ালচিত্র আঁকার কথা আগে ভাবেননি! এ ব্যাপারে চিত্রনিভাই ছিলেন পথিকৃৎ। বিনোদবিহারী তাঁর হিন্দী ভবনের ম্যুরালটি করেছিলেন আরও পরে। অথচ চিত্রনিভার করা সেই ভিত্তিচিত্রটির চিহ্নমাত্রও এখন আর অবশিষ্ট নেই!

‘অতৃপ্তি আর অসন্তোষ থাক জীবন জোড়া, থাক নিবিড় নৈরাশ্য আর অসীম কালের বিরহ বেদনা, থাক অনন্ত-লাভের প্রবল ব্যকুলতা– এরা তীর্থযাত্রার পাথেয়, কোথায় পৌঁছিবে সঠিক জানা নাই। কিন্তু অশ্রান্ত গতি কামনা করি। যে গতি গঙ্গার, যে গতির সৃষ্টিলোকের, সেই গতিই জীবনের। এই কথাটি জেনেছি– গতিহীনতাই অপমৃত্যু।’

–চিত্রনিভা চৌধুরী

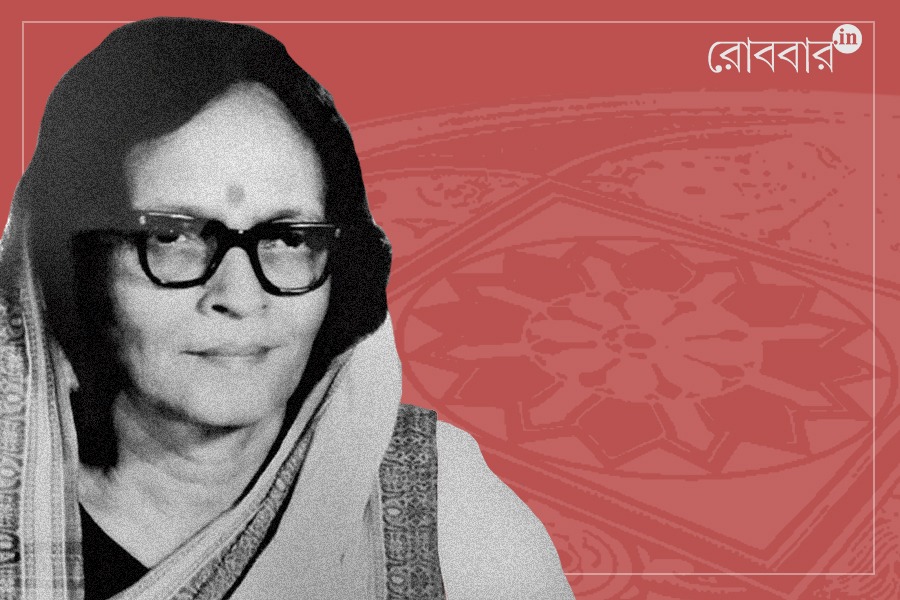

জীবনের দীর্ঘ যাত্রায় যাত্রাপথের আনন্দগানেই পরিপূর্ণ ছিল তাঁর মন। কারণ ধীর, অবিচ্ছিন্ন গতিতে শিল্পতীর্থের দিকে ধাবমানতাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি, চিত্রনিভা চৌধুরী আজীবন ছবি এঁকে গেছেন, নানা মাধ্যমে, নানা ঘরানায়। সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু প্রাত্যহিক কাজের দাবি বা সমস্যা ব্যাহত করতে পারেনি তাঁর চিত্রলোকে মুহূর্ত যাপনের স্বাধীনতা। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতনে ছাত্রী হিসেবে কাটানো সুন্দর সময়টাতেও প্রখর রৌদ্রে, শরীরের সব কষ্ট অগ্রাহ্য করে, গান্ধীজির সমাজসেবার ভাবনায় প্রাণিত হয়ে দেশসেবার অঙ্গ হিসেবে গ্রামের মেয়ে-বৌদের ছবি আঁকা ও বিভিন্ন হাতের কাজ করে স্বনির্ভরতার শিক্ষা দিয়েছেন। অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি হান্ট সাহেব পছন্দ করে নিয়েছিলেন তাঁর আঁকা একটি খরগোশের ছবি, দাম নেননি তিনি। একটি প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দিয়েছিলেন সেই ছবি। কী সেই প্রতিশ্রুতি? স্বদেশি আন্দোলনের বিচারাধীন ছেলেদের ওপর অত্যাচার করবেন না তিনি। এমনই ছিল তাঁর দেশভক্তি। আর সেজন্যেই দেশের মানুষ আর প্রকৃতির আন্তঃসৌন্দর্যকে তুলে ধরেছিলেন নিজের ছবিতে– গভীর ভালোবাসায়, অন্তরের টানে।

সারা জীবন ধরে যখন যেখানে বসবাস করেছেন, এভাবেই প্রাণের রং ছুঁইয়ে দিয়েছেন দরিদ্র সাধারণ মানুষের বিবর্ণ প্রাত্যহিকতায়। জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও তাঁর মনে গাঁথা রয়েছে সেই সুখস্মৃতি– ‘গ্রামে যাওয়া আসার পথে আমার ছবির অফুরন্ত খোরাক জুটেছে। এটাও আমার দিক থেকে কম পাওয়া নয়!’ শান্তিনিকেতন আক্ষরিক অর্থেই ছিল তাঁর সব হতে আপন, সমস্ত জীবনভর মনের মধ্যে এক টুকরো শান্তিনিকেতন সযত্নে, ভালোবাসার ওমে ঘিরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

যখন তিনি নোয়াখালীতে, তাঁর আঁকা শেখানোর স্কুলের নাম ছিল কলাভবন। মনে রাখতে হবে, এ হল স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগের কথা। মেয়েদের স্কুলে যাওয়াই যেখানে প্রশ্নের মুখে, সেখানে তাদের ছবি আঁকা বা হাতের কাজ শেখানো, বা সেই প্রতিভার বিকাশে আত্মনিয়োজনে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা– এরকম সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার উদাহরণ বিরল না হলেও, বিপুল নয়। এ শিক্ষা তিনি পারিবারিক সূত্রে যতটা সংগ্রহ করেছিলেন, শান্তিনিকেতনের ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মযজ্ঞের অংশীদার হবার সুবাদেও খানিক পেয়েছিলেন বইকি। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ– সে তো আরেক ব্যতিক্রমী ঘটনা। চিরকালের মিতভাষী মেয়েটির সঙ্গে প্রকৃতির ছিল এক নিবিড় বন্ধন। আসল নাম নিভাননী। জিয়াগঞ্জে জন্ম। সাত বছর বয়সে পিতৃহারা মেয়েটির ছোটবেলা কেটেছিল জিয়াগঞ্জেই। নিভাননীর মামাবাড়িতে শিল্প, সংগীত ও নানারকম সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের অবিরাম চর্চা চলত। এখানেই সৃজন-বিশ্বের চৌকাঠে পা রাখলেন ছোট্ট নিভাননী। যে খেলাঘরে আপন খেলার সাথী রং-তুলি আর হারমনিয়াম নিয়ে আজীবন খেলবেন তিনি– নিজের মনে, নিজের সনে– পরবর্তীতে তা-ই পূর্ণতা পেল দীনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে। চক ও খড়ির সাহায্যে নানা ধরনের আলপনা আঁকা, সুরকি, কাঠকয়লা, চালের গুঁড়ো আর শুকনো বেলপাতার গুড়ো মিশিয়ে নানা ধরনের রঙের কাজে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ছিল আলপনা দেবার দক্ষতা– সেই দক্ষতার জন্যে মাঝেমধ্যেই বিয়ের পিঁড়ির আলপনা দিতে চেনা মহলে ডাক পড়ত তাঁর। এরকমই এক আলপনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর ভাসুর, নিজের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হিসেবে সাদরে বরণ নিয়ে যান তাঁকে।

পরের গল্পটি সেকালের আর-দশজন বিবাহিতা কিশোরীর সঙ্গে মেলে না মোটেই। সে বাড়িতে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন আনাগোনা, পুরুষেরা সবাই অনুশীলন সমিতির সদস্য। আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতার অর্থ বুঝতেন পরিবারের সবাই। তাই তাঁর শিল্পমনস্ক মনটি, এবং তার স্বাভাবিক দক্ষতার পূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁকে পাঠানো হল শান্তিনিকেতনে, কলাভবনের ছাত্রী হিসেবে। শরৎকালের সেই গোধূলিবেলায়, যখন গুরুপল্লীর কুটিরে কুটিরে ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে নরম প্রদীপের আলো, গোয়ালপাড়ার লাল মাটির পথ সূর্যের আলোয় রক্তরাঙা– সেই পথে আশ্রমে প্রবেশ করলেন তিনি। দেখলেন, বলা ভালো, দর্শন করলেন ‘ঋষি রবীন্দ্রনাথকে’। তাঁর মনে হল ‘জীবন ধন্য হলো’।

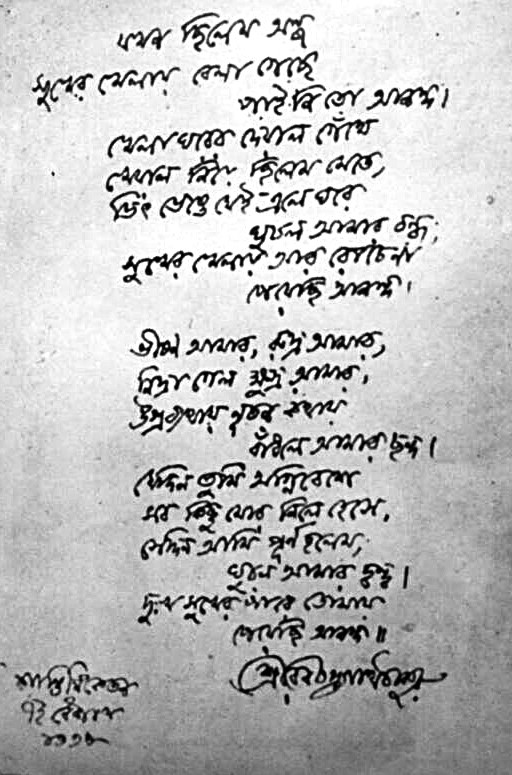

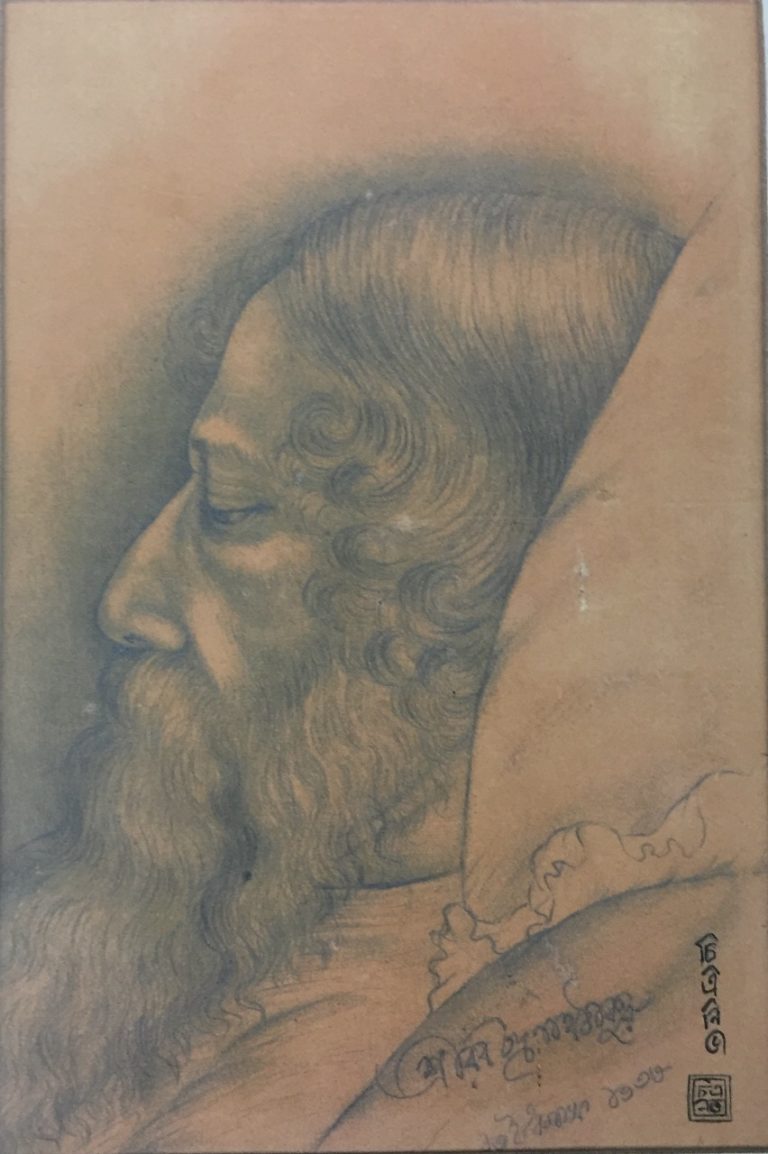

কেমন ছিল সেই দিনগুলো?– ‘অচেনা দেশে পথঘাট লোকজন সবই ছিল অপরিচিত। কাজেই রোজ প্রভাতে উঠে চুপচাপ বসে থাকতাম সিঁড়িতে। একাকী আমার এই নিঃসঙ্গ ভাব কবিমনকে ব্যথিত করে তুলতো তাই তিনি স্নেহভরে রোজ একবার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে যেতেন।’ সেই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহের স্পর্শ দিয়েছিলেন তাঁর মাথায় তা-ই আজীবন সঙ্গী ছিল তাঁর। শান্ত স্বল্পভাষী নিভাননী, খানিকটা যেন ভীরু– সেই মেয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় নির্ভীক, আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়ায় দৃপ্ত হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়েছিলেন যে কিশোরী নিভাননী, ছবি আঁকার ব্যাকরণ ছিল তাঁর অজানা। কিন্তু সেই ছুটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নন্দলাল বসুর কাছে, শিক্ষার্থী হিসেবে। নন্দলাল যেমনটি শিখেছিলেন তাঁর গুরুর কাছে, তেমনভাবেই কখনও হাতে ধরে শেখাননি তাঁর এই ছাত্রীকেও। তিনি পথ দেখাতেন– নানা আলোচনার মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ছবির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিতেন। এমনভাবেই কোনও একসময় ছবি আঁকাই হয়ে উঠল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল তাঁর অবারিত দ্বার, ছবি আঁকলেই সেটি দেখানো চাই গুরুদেবকে। ‘আর সেইসব ছবি দেখে খুশি হয়ে’ তিনি তাঁর নাম রেখে দিলেন চিত্রনিভা। নকশা করা ছবির ফ্রেমের মধ্যেকার খালি জায়গায় লিখে দিলেন নতুন কবিতা– ‘যখন ছিলেম অন্ধ’। যেন এক নতুন জন্ম তাঁর, ক্রমশ তাঁর পেনসিলের দ্রুততায় চিত্ররেখাডোরে বাঁধা পড়তে লাগল শান্তিনিকেতনের দেশি-বিদেশি অতিথিদের মুখচ্ছবি। তাঁর উৎসাহ দেখে, যেসব গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ– সেখানেও তাঁকে যাবার অনুমতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভাবতে ভালো লাগে, নানা দেশের বিখ্যাত মানুষজন গান করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন– আর মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাঁখা-সিঁদুর পরা একটি তরুণী মেয়ে এক কোণে বসে তাঁদের মুখচ্ছবি এঁকে চলেছে। রবীন্দ্রনাথেরও অসংখ্য প্রতিকৃতি এঁকেছেন তিনি। বিষন্ন রবীন্দ্রনাথ যেন শেষ বিদায়ের বার্তা পেয়ে গান রচনা করে গাইছেন, অথবা ‘একখানা বই হাতে করে, ধ্যানমগ্ন হয়ে বসেছিলেন ইজি চেয়ারে’– সেইসব আত্মমগ্ন মুহূর্তরাও ধরা রইল তাঁর পেনসিল স্কেচে। শুধু কি পেনসিল স্কেচ! প্রথম ক্যামেরা হাতে পেয়ে নানা ভঙ্গিতে তুললেন গুরুদেবের কত ছবি। কিন্তু প্রথম প্রয়াস– আলোছায়ার নিয়ন্ত্রণ তখনও ঠিক আয়ত্ব হয়নি, ফলত সূর্যের আলো ভেতরে প্রবেশ করায় সে সব ছবিই গেল নষ্ট হয়ে। যেদিন ভেসে গেল চোখের জলে, সেদিন ধরা রইল মনের ক্যামেরায়, স্মৃতিলেখের পাতায়। কিন্তু যখন তিনি ছবি তোলায় পারদর্শী হলেন লজ্জায় আর যেতে পারলেন না গুরুদেবের কাছে।

ফিরে আসি ছাত্রজীবনে। চিরকালের নম্র অন্তর্মুখী মেয়েটির নির্জনতা পছন্দ– ‘নিস্তব্ধ দুপুরবেলাতেই গুরুদেবের কাছে কবিতা বুঝতে যেতাম, এবং কলাভবনে ছবি আঁকতেও যেতাম দুপুরবেলায় নিরিবিলির জন্যে।’ দিনের পর দিন বিকেলবেলায় ‘একখানা স্কেচবুক হাতে করে নির্ভয়ে এবং একেবারে নিশ্চিন্ত মনে’ বেরিয়ে পড়তেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে ছাত্রীনিবাসের খাঁচা ছেড়ে হয়ে যেতেন এক ‘মুক্ত বিহঙ্গের মতো’– নীল আকাশে, সবুজ মাঠে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে চোখ ভরে মেখে নিতেন আলো, ছেঁচে নিতেন রং আর সারাজীবন সেই প্রাণের দেখাই নিত্যনতুন ছবি হয়ে ফুটত কাগজে, কাপড়ে, কখনও-বা দেওয়ালের গায়ে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এই সখ্যতা, এই ছবির সন্ধানে ছুটে বেড়ানো বজায় ছিল শান্তিনিকেতন-পরবর্তী সময়েও। দার্জিলিং গেছেন বেড়াতে, পরিবারের সঙ্গে। সেখানেও মেতে উঠলেন ছবির মতো শহরের কুয়াশামাখা নবীন রোদে উজ্জ্বল রূপ ধরে রাখার আগ্রহে। এক ভাসুরঝিকে সঙ্গে করে প্রতিদিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়তেন ছবি আঁকার জন্য। সারা দার্জিলিং ঘুরে বেড়াতেন, বিপদ আপদের শঙ্কা এবং সমস্যা অগ্রাহ্য করে। রবীন্দ্রনাথও তখন সেখানে। বাসায় ফেরার পথে তাঁকে একবার দেখানো চাই স্কেচগুলি! তিনিও প্রবল খুশি, হেসে বলতেন, ‘তুমি সারাদিন স্কেচ করে বেড়াও, তুমি দেখি সারা দার্জিলিং এঁকে ফেললে।’

তবুও সবটাই সুখের গল্প নয়, আছে দুঃখ, আছে আক্ষেপ। যদিও সুখের, গর্বের আবহে এই দু’টি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। আবার ভুলতেও পারেননি। ছবির জগতে তিনি তখন আত্মমগ্ন। নিত্যদিন সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে সাঁওতালদের বিবাহদৃশ্য নিয়ে আঁকছেন দীর্ঘ জড়ানো পটটি। আঁকতে আঁকতে সেটি হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের কেন্দ্র, বৃহৎ পৃথিবীর প্রতি সেই দিনগুলিতে নিতান্তই বিমুখ। এদিকে রবীন্দ্রনাথ চলেছেন পারস্যে। অনুরোধ, উপরোধ, সাধাসাধি– কিন্তু ছবি ফেলে কোনওমতেই যেতে রাজি হননি তিনি। পরবর্তীকালে লিখছেন, ‘আমার বোকামির জন্য এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেওয়াতে আজও মনে দুঃখ হয়।’ এই আক্ষেপ তাঁর সঙ্গী হয়ে রইল পরবর্তী জীবনে।

অন্য গল্পটিও তাঁর স্মৃতিলেখেরই অংশ। ১৯৩১ সালের কথা, রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছরের জন্মদিন সেইবার খুব ঘটা করে পালন হচ্ছে কলকাতায়। কবির সঙ্গে তিনিও এসেছেন। জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ কবিকে উৎসর্গ করলেন নিজের হাতে আঁকা একখানা বেশ বড় ছবি। পূর্ববঙ্গের মেঘনা নদীর ঢেউয়ের ছবি। তার বেশ কিছুকাল পরে দেশ থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সেই ছবিখানার উপরেই রবীন্দ্রনাথ রং-তুলি চালিয়ে দিয়েছেন। শেষবেলার সূর্যের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে নদীর জল। আশেপাশে অনেক ঝোপঝাড়। এক বুক অভিমান নিয়ে ঘরে ফিরলেন– ‘মনে মনে ভাবলাম, গুরুদেবের কাগজের এতই কি অভাব হয়েছিল যে আমার ছবির উপরে আঁকা শুরু করে দিলেন! তাই কোন কথা বলিনি সেদিন। বললে হয়তো জবাব মিলত।’

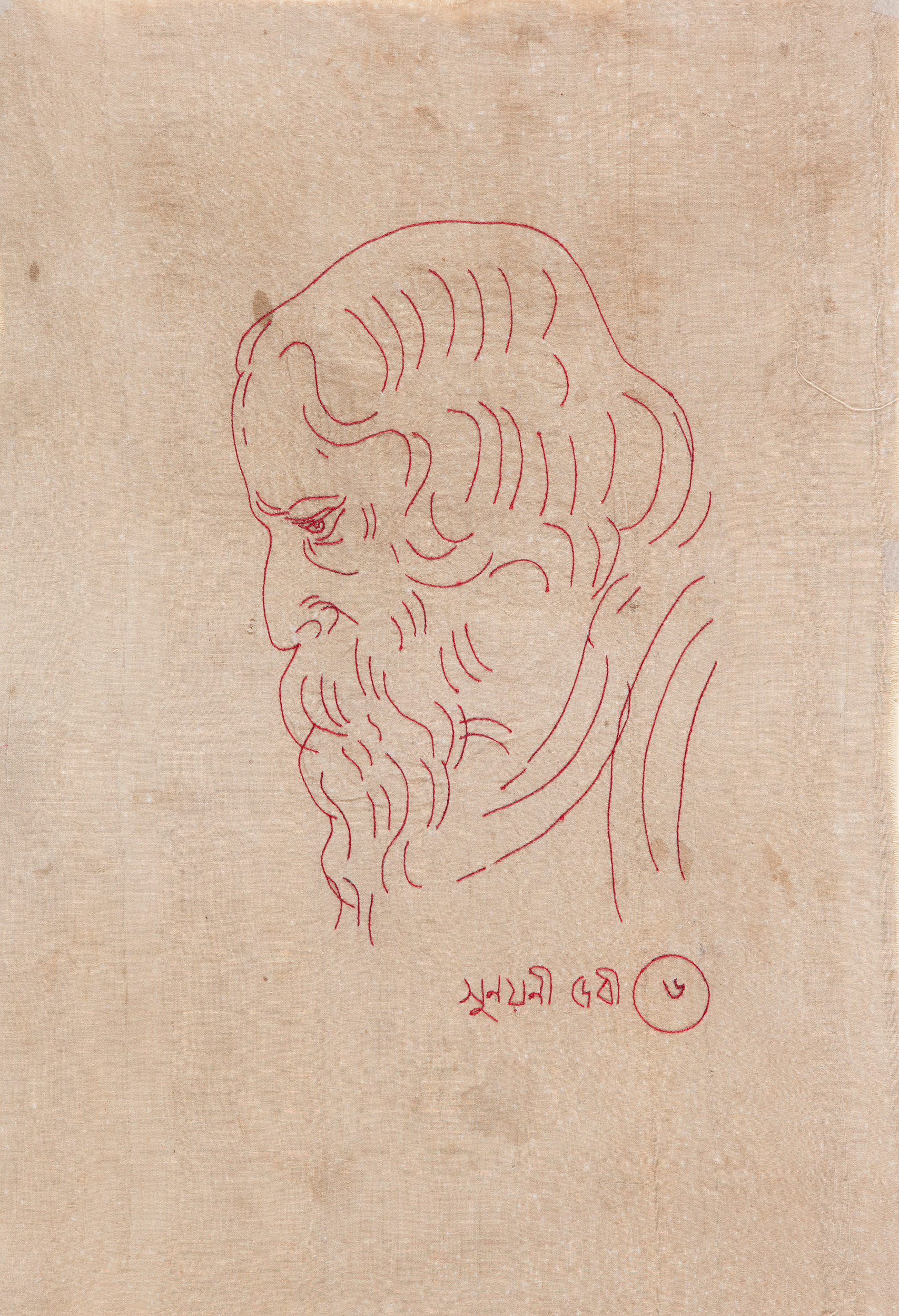

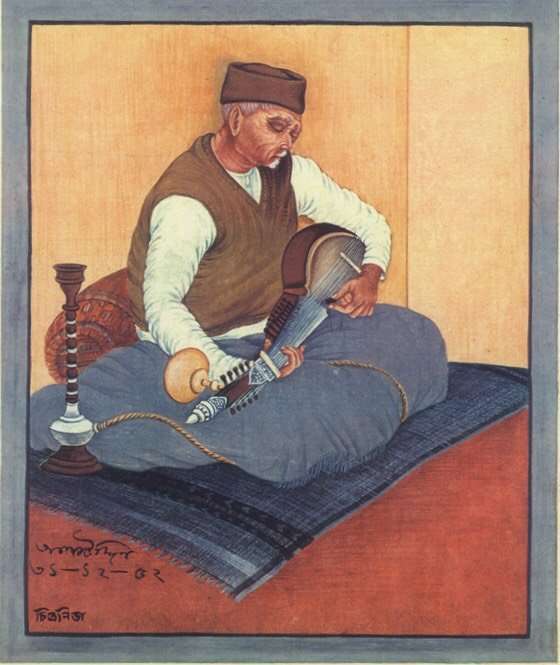

তাঁর বিপুল চিত্র সম্ভারকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়– প্রতিকৃতি, দৃশ্যাচিত্র, পৌরাণিক বিষয়নির্ভর চিত্রকলা, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা দৃশ্যায়ন। কখনও তা শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনের আর কখনও-বা তা নিকটস্থ নারী-পুরুষদের সহজ সরল যাপনচিত্র। প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। বিভিন্ন সময়ে পেনসিলে বিভিন্ন মনীষীর প্রতিকৃতি এঁকেছেন তিনি। এ-কথার উল্লেখ করেছেন বারবার। প্রতিটি স্কেচের ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও তারিখ উল্লেখ থাকায় সেগুলি এক ঐতিহাসিক মাত্রা পেয়েছে। সেই চিত্রভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদবিহারী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর প্রতিকৃতি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে জওহরলাল, ইন্দিরা গান্ধী, উদয়শঙ্কর, আলাউদ্দিন খান এবং বিদেশের কিছু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের ছবি। শান্তিনিকেতনে ১৯৪৯ সালে যে শান্তি সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে আগত অতিথিদের কয়েকজনের প্রতিকৃতি এঁকেছেন তিনি। আলাউদ্দিন খানের প্রতিকৃতিটি যেমন। তেমনই জলরঙে করা তাঁর বহু প্রতিকৃতি রয়েছে। পেনসিল স্কেচগুলিতে তাঁর রেখার দ্রুত চলন এবং ড্রয়িংয়ের দক্ষতা আজও দর্শককে মুগ্ধ করে। অদ্ভুত মুনশিয়ানার সঙ্গে মুখগুলোকে ধরেছেন। হয়তো মানুষের মুখের বিভিন্ন ব্যঞ্জনা তাঁকে আকৃষ্ট করত। ক্রমশ তা হয়ে ওঠে এক সখের খেলা। তাতে আনন্দ আছে, বৈচিত্রও কম নেই। যেমনটি হল একবার জোড়াসাঁকোতে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানে ভিন্নতর রস তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন গায়কের প্রতিকৃতি এঁকে। তাঁর পেনসিলে আঁকা প্রতিকৃতিগুলির বেশিরভাগই পার্শ্ব-রূপরেখা বা হাফ প্রোফাইল চিত্র। ফলে সেখানে চরিত্রের দীপ্তি খানিকটা ধরা পড়লেও ভাবের অভিব্যক্তি তেমন নেই। আবার আলাউদ্দিন খানের প্রতিকৃতিটি যখন তিনি করছেন, তখন শিল্পীর দেহে দিনান্তের রেশ, তদ্গত হয়ে সরোদ বাজাচ্ছেন তিনি। কিন্তু এই দু’টি বৈশিষ্ট্য তার দেহভঙ্গিতে যতটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে, মুখে কিন্তু সেরকম কোনও অভিব্যক্তি নেই। আধখানা মুখ দেখা যাচ্ছে, চোখ বন্ধ করে বাজিয়ে যাচ্ছেন এই মহান শিল্পী। হয়তো এমনটাই চেয়েছিলেন তিনি, হয়তো বাদ্য এবং বাদকের মধ্যেকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও যেন একটু অভাববোধ থেকেই যায়। কেন জানি না মনে হয়, ছবিটিতে নাম লেখা না-থাকলে, বোধহয় এই আলাউদ্দিনকে আমরা খাঁ সাহেব বলে চিনতে পারতাম না। অনেকটা পাহাড়ি অনুচিত্রের ধাঁচে করা এই ছবিটি ওরকমই কোনও নাম-না-জানা ক্লান্ত শিল্পীর ছবি হয়েই থাকত।

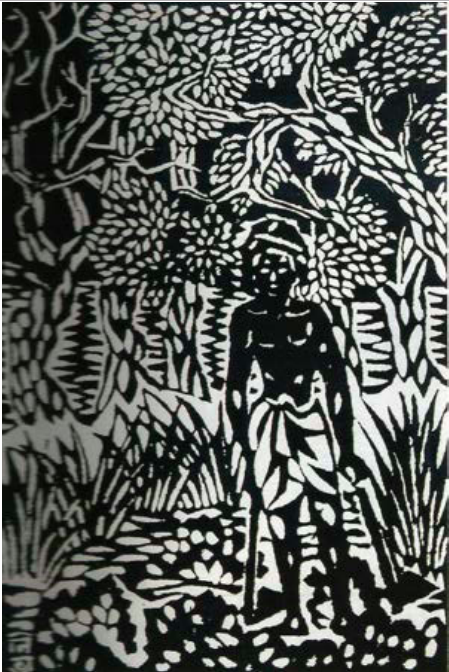

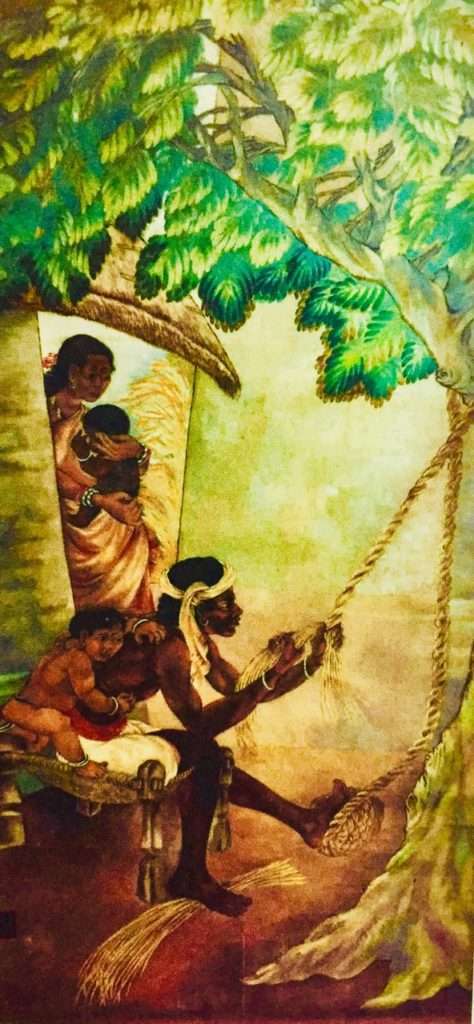

যখন যেখানে গেছেন, সেই অঞ্চলের জীবনযাত্রার কিছু ছবি তিনি তুলে ধরেছেন। সহজ বিষয়, সরল প্রকাশভঙ্গি এবং অমলিন উজ্জ্বল রঙে– সেইসব ছবি, বিশেষত যাপনচিত্রগুলি বেশিরভাগই চোখে দেখা বাস্তবতার খুব স্বাভাবিক রূপান্তরণ। প্রকৃতির সঙ্গে জীবন থাকে জড়িয়ে, আর সেই জীবনের মধ্যে থেকে সাধারণ মানুষ তাঁর চিত্রপটে ফুটে উঠেছে। গুণটানা পালতোলা নৌকো, সাঁওতালদের বিয়ের উৎসব, প্রতিমা বিসর্জন, হাটবাজার, শ্রমিক, কৃষক অনায়াসে ঠাঁই পেয়েছে তার ছবিতে। এখানে বেঙ্গল স্কুলের অন্য শিল্পীদের সঙ্গে হয়তো তাঁর একটা পার্থক্য হয়ে গেছে– বিষয়গত বা উপকরণগত খুব তফাৎ না হলেও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে।

যে মানুষগুলোর ছবি এঁকেছেন, তাদের শরীরের গাঠনিক বিন্যাস নিখুঁতভাবে ছবিতে তুলে এনেছেন। মাটির কাছাকাছি থাকা এই মানুষগুলোর রুক্ষ, পেশিবহুল চেহারা তার ছবিতে ধরা দিয়েছে। বেঙ্গল স্কুলের পেলব নমনীয়তা খানিকটা হলেও সেখানে অনুপস্থিত। গাঢ় রঙে আঁকা এই ছবিগুলি দারিদ্রের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত লড়াই করা মানুষগুলোর দুঃখ-জীবনের দর্পণ হয়ে ওঠে। সাঁওতাল পরিবারের ছবিটির কথাই ধরা যেতে পারে। পরিবারের প্রধান পুরুষটি গাছতলায় বসে দড়ি পাকাচ্ছে। সে বসে আছে খাটিয়ার উপর, তার পিঠের উপর তার শিশুপুত্র ভর দিয়ে রয়েছে। আর তার স্ত্রী অবাক আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, তারও কোলে একটি শিশু। বড় গাছটি, যাতে বেঁধে দড়ি বোনা হচ্ছে, তার সবুজ বিস্তারে ঢাকা পড়েছে চিত্রপটের অর্ধাংশ। সাঁওতালদের নিকোনো বাড়িটি এবং দোরগোড়ায় দাঁড়ানো বধূটির মধ্যে দিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এমনকী বধূটির মাথায় গোঁজা ফুলখানিও দেখাতে ভোলেননি তিনি। ছোট শিশুটি আঁকড়ে রয়েছে বাবাকে, পুরুষটি বসে এবং মেয়েটি দাঁড়িয়ে– ছবির এই অংশে যে আঁটোসাঁটো সংরচন তা ভারসাম্য পেয়েছে সামনের উঠোনের বিস্তৃতি এবং গাছটির অবস্থানে। গাছের কাণ্ডটি শুধু দেখা যাচ্ছে, তার পাতাগুলি ছুঁয়েছে বাড়ির মাথা। সবুজ, কালো, এবং গাঢ় বাদামি– কেবল এই ক’টি রঙের সাহায্যে তিনি নানারকম বর্ণচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে ছবিটিতে এক অন্যরকম কোমলতার ছাপ লেগেছে, যা হয়তো এই যাপনের আপাত পরিপন্থী। পুরুষটির মনঃসংযোগ বোঝা যায় তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, তুলনায় নারীটি খানিক ভাবলেশহীন, তবে তার দেহভঙ্গিতে প্রকাশ পায় আগ্রহ। ছোট-ছোট সমান্তরাল রেখা দিয়ে দীর্ঘ গাছটি বড় যত্নে সাজিয়েছেন শিল্পী। বিভিন্ন শেডিং বা বর্তনা বোঝানোর জন্য যেমন নন্দলাল বসুর ড্রয়িং– এ যেন তারই বিস্তৃত বয়ান।

একইরকম কোমলভাব ফুটে উঠেছে গাছতলায় আলপনা দেবার দৃশ্যে। এ তো তাঁর জীবনেরই গল্প। একদম কোণের নতমুখে শ্বেতবসনে আবৃত মেয়েটি কি তিনিই? সামনে দাঁড়ানো মহিলার দেহভঙ্গিতে খানিক ক্রোধের আভাস, তর্জনী উদ্যত, যেন কোনও ব্যাপারে বিরক্ত তিনি। মাথার ওপর ছায়া দেওয়া গাছটি নিঃসন্দেহে আবারও নন্দলাল বসুর আঁকা গাছের কথা মনে করায়। এমনকী রঙের ব্যবহারেও লক্ষ করা যায় নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতির অভিঘাত।

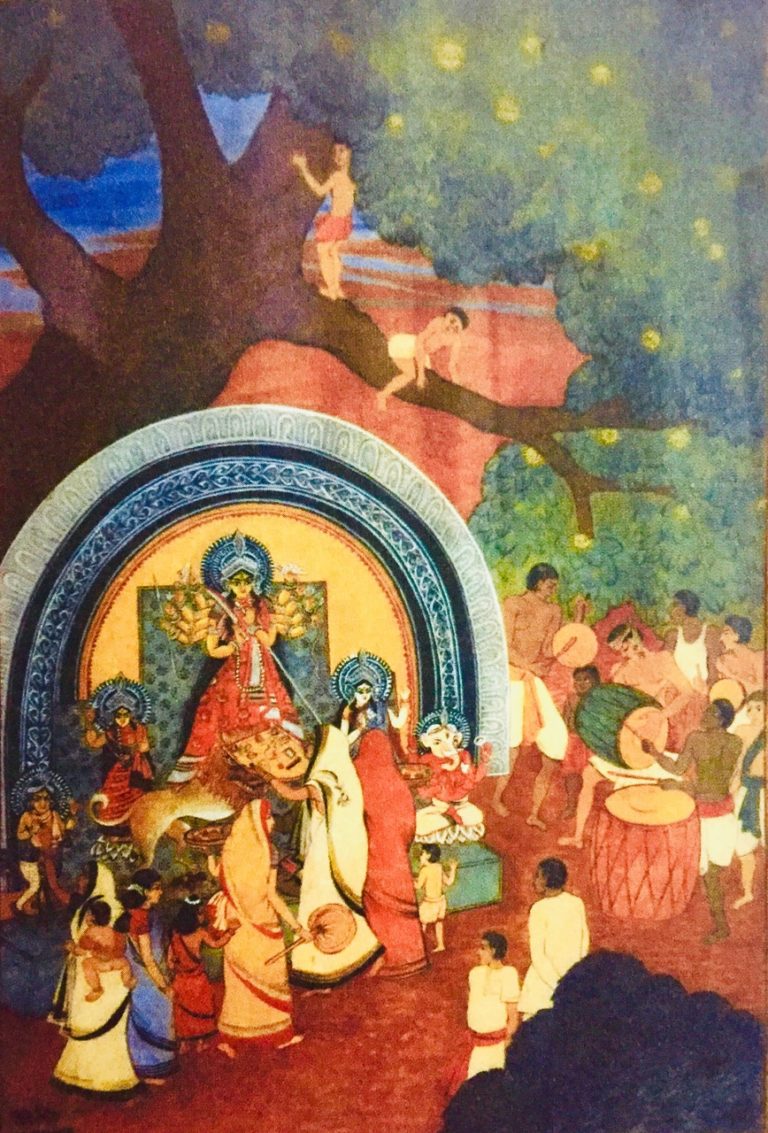

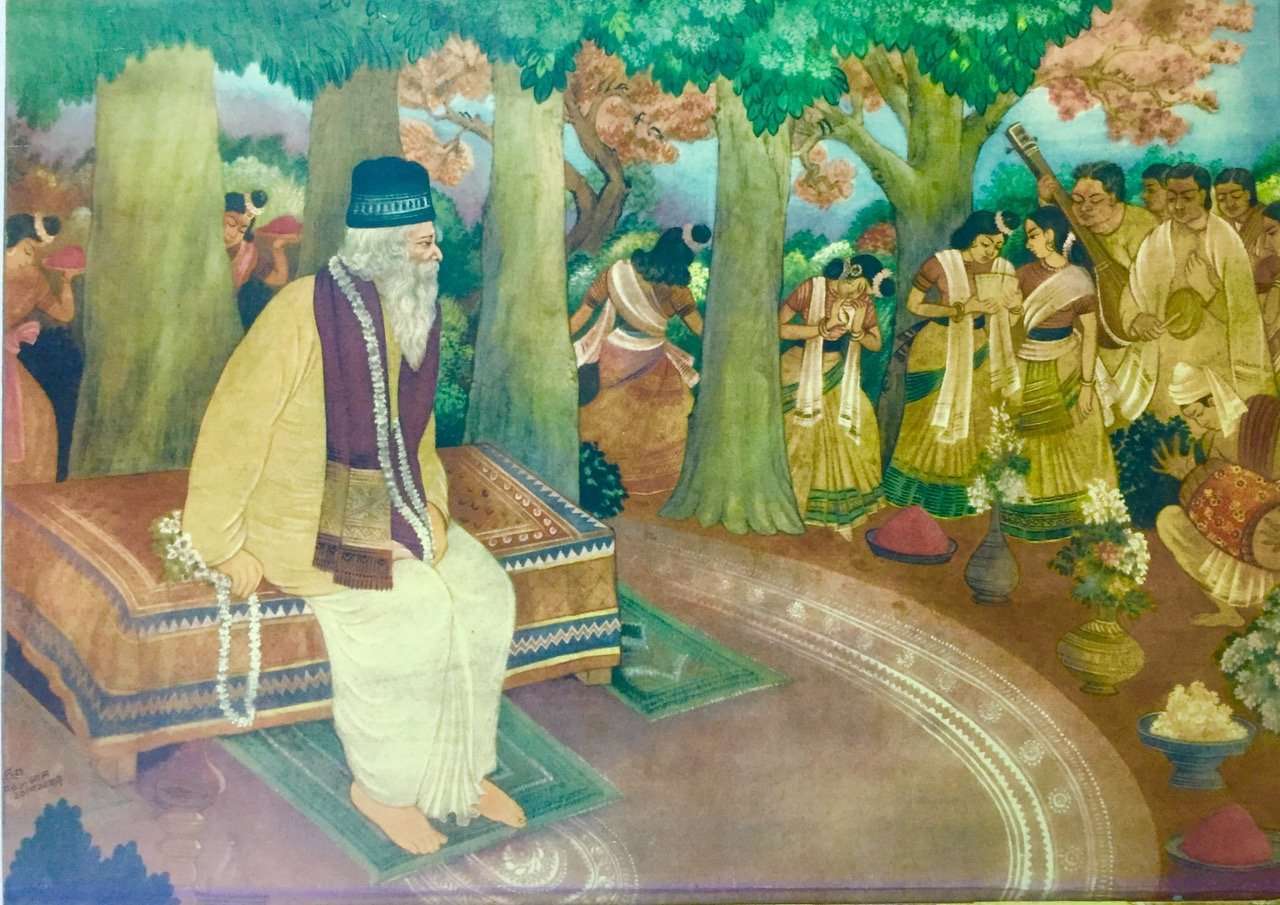

প্রথমদিকে আঁকা এই ছবিগুলির অভিঘাত সরিয়ে ক্রমশ নিজস্ব শিল্পভাষা তৈরিতে ব্রতী হয়েছিলেন চিত্রনিভা। দুর্গাপুজোর বিসর্জনের ছবি এবং দোল উৎসবের দিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ– ছবিদু’টির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ছবিটিতে গাছ দিয়ে চিত্রতলের বিভাজন, অজন্তার প্রথম গুহায় চিত্রিত মহাজনক জাতকের কাহিনির একটি অংশের কথা মনে করায় যেখানে থামের সাহায্যে গভীরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ছবিটিতে রঙের ব্যঞ্জনা চমৎকার, অল্প রঙের ছোঁয়ায় ধরা হয়েছে উড়ন্ত ফাগের রূপটি। ছয়ের দশকে বাটা কোম্পানি তাদের ক্যালেন্ডারে এই ছবিখানা ব্যবহার করেছিল।

প্রতিকৃতি আঁকায় তাঁর ভালোবাসা হয়তো তাঁকে মডেল দেখে আঁকায় দক্ষতা দিয়েছিল। তাই অনেক ছবিতেই কারণ-কৌশলের গুণগত মান যথাযথ হলেও ভাবটি যেন ধরা দেয় না। ঘুমন্ত শিশুর ছবিটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

প্রকৃতির উজ্জ্বল প্রকাশ, তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির সরল অথচ বাঙ্ময় আন্তঃসম্পর্কের প্রতিফলন তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য। কেবল দৃশ্যচিত্র নয়, তাঁর যাবতীয় ছবিতেই গাছের সবুজ, রোদ্দুরের সজীব হলুদ ও সেই সঙ্গে আকাশনীলের প্রয়োগে জীবন্ত হয়ে ওঠে নৈসর্গিক পরিপ্রেক্ষিত। অনেক সময় সেই প্রেক্ষিতে সামান্য ম্লান, গতিহীন লাগে ফিগারগুলিকে। ‘একলব্য’ কিংবা ‘ননীচোর’-এর মতো পৌরাণিক বিষয় নিয়ে আঁকা ছবিও এর ব্যতিক্রম নয়। স্মৃতি থেকে আঁকা এ সমস্ত ছবিতে প্রকৃতি যতটা জীবন্ত, চরিত্রগুলি হয়তো ততটা ব্যাপ্তি পায়নি। তাঁর বর্ণপ্রয়োগ– ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার কালারের চেয়ে ওপেক ওয়াটার কালারের, কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে তেলরঙের মতো জোরালো। তবে বর্ণপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর কুশলতা নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিশেষত তাঁর গোধূলির ছবিটি– যেখানে রঙে রঙে আকাশ রাঙিয়ে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। ভারত শিল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত বর্ণিকাভঙ্গের যেন যথার্থ উদাহরণ এই ছবিটি। কত ছোট ছোট বর্ণচ্ছায় তৈরি করেছেন– লাল, হলুদ, কালচে নীল, খানিকটা বেগুনি রঙের আভাসে সূর্যের অপসৃয়মান সাত রঙের ছবিটি তুলে ধরেছেন। ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতিতে আঁকা যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর ছবিটির কথা মনে পড়ে যায়। চিত্রানিভা তাঁর এই ছবিটিতে, হয়তো অজান্তেই, যে মিশ্ররীতির প্রয়োগ করেছিলেন– তা দেখে আক্ষেপ হয়, কেন এই শৈলীতেই আরও কাজ করলেন না! কিন্তু কাজের আনন্দে নিজের মনে কাজ করেন যিনি, অত ভেবে তাঁর পক্ষে কি ছবি করা সম্ভব! তাঁর ছবি নিয়ে একক প্রদর্শনী হয়েছে বটে (২০১৬, ২০২১), কিন্তু সে দু’টিই মরণোত্তর। তাঁর ছবি নিয়ে আলোচনার সুযোগ বা যথার্থ দিগদর্শনের প্রবক্তাও তিনি পরবর্তীকালে আর তেমনভাবে পাননি।

শান্তিনিকেতনে আসার ফলে চিত্রনিভার আলপনা-সম্পর্কিত ভাবনাতেও পরিবর্তন এসেছিল। এই নতুন ভাবনার বীজবপন থেকে অঙ্কুরোদ্গম পর্যন্ত যত্ন নিয়েছিলেন সুকুমারী দেবী– যাঁর আলপনা দেখে মুগ্ধ হয়ে কবি নিয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সুকুমারী দেবী তাঁকে নন্দলাল বসুর শৈলীতে নতুন ধারার সূক্ষ্ম রেখামাতৃক আলপনার শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর মাষ্টারমশাই স্বয়ং তাঁকে দেখিয়েছিলেন ‘ফুলের ও চাল-ডালের আলপনা’। এ ব্যাপারে তাঁর সহজাত দক্ষতা শান্তিনিকেতনে এসে পূর্ণ বিকশিত হল। আশ্রমের যাবতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানস্থলে আলপনা আঁকার দায়িত্ব ছিল তাঁর। এমনকী জোড়াসাঁকোর অনুষ্ঠানেও ছাত্রজীবন থেকে আলপনা দিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিলেখ থেকে জানা যায় বিয়ের পিঁড়ির ঘটনাটি। সাদা রঙে চিত্রিত করার পর, বিয়ের পিঁড়ি যেহেতু, তাই সাদা আলপনাটির মধ্যে লালের ছোঁয়া দিতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আলপনার সুষমা সবাইকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে আশ্রমে তাঁর নতুন নাম হয়েছিল ‘আলপনাদিদি’। সমকালীন পত্রপত্রিকাতেও চিত্রনিভা চৌধুরীর আঁকা আলপনা প্রচ্ছদচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেই খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রথম প্রয়াণবার্ষিকীর বিশেষ আয়োজনেও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তিনি আলপনা দেবার ডাক পেয়েছিলেন। একই কারণে জগদীশচন্দ্র বসুর শতবার্ষিকী উপলক্ষেও তাঁকে ডাকা হয়েছিল। নন্দলাল বসু তাঁর লেখায় বলেছিলেন, কারুশিল্প ‘সোনার কাঠি’ ছুঁইয়ে প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসগুলিকে সুন্দর করে তোলে। চিত্রনিভা সেই সোনার কাঠির সন্ধান পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের আলপনার যে পরম্পরা আশ্রমের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে, তার অন্যতম পথিকৃৎ চিত্রনিভাই।

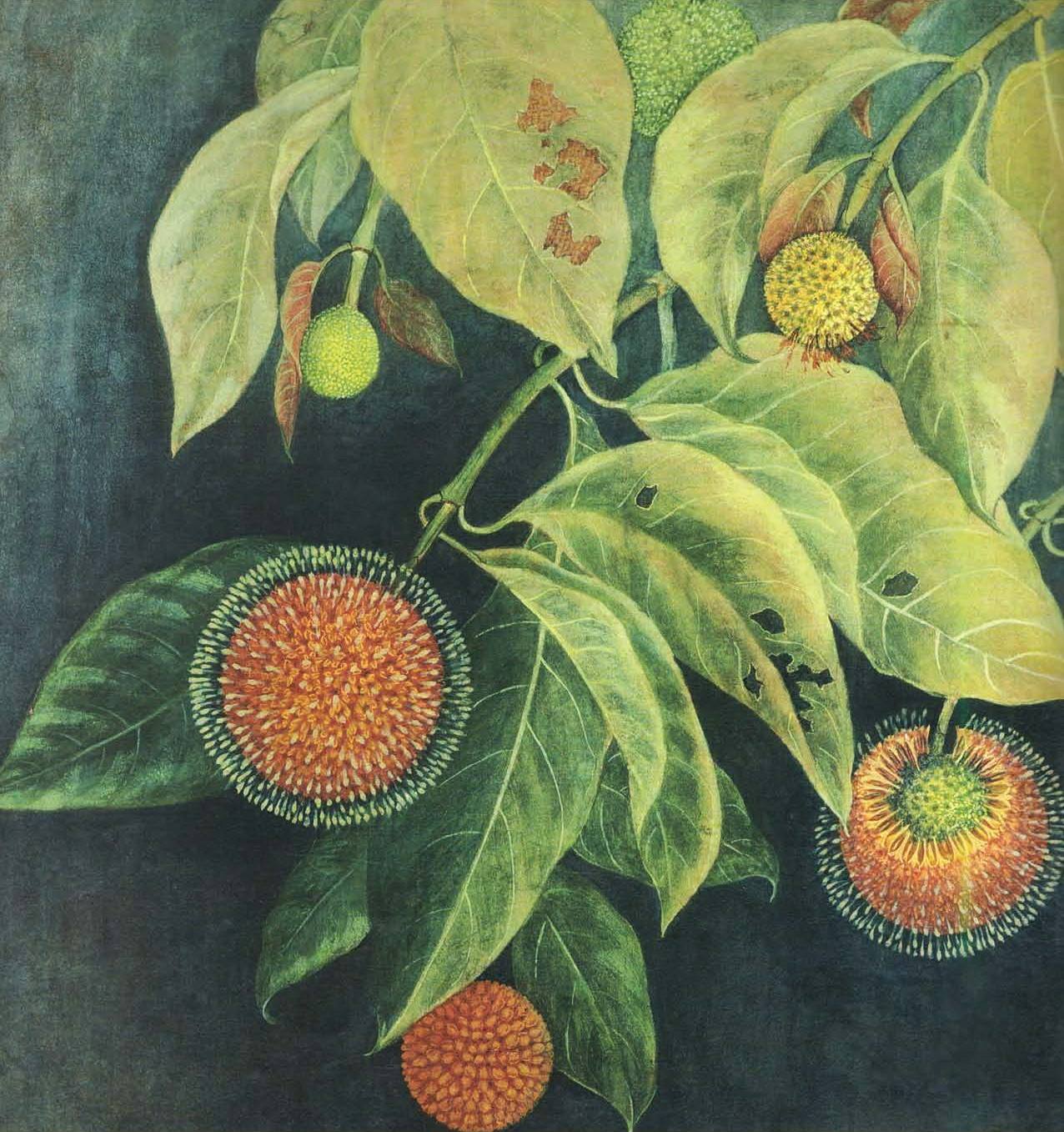

অনেক ফুলের ছবি এঁকেছেন। তার মধ্যে চালতা ফুলের ছবিটি সুন্দর, যদিও আপাত বাস্তবানুগ এই ফ্লাওয়ার স্টাডিখানাতেও রয়েছে আলপনা সদৃশ অলংকরণের আভাস। হয়তো সেই অভ্যাস থেকেই এত সুন্দর করে ধরেছেন কুমড়ো লতার চলন। বাড়ন্ত কুমড়ো লতার হিলহিলে সজীব ভঙ্গিমা ভারী সুন্দর ফুটেছে ছবিতে। কমলা, হলুদ ও গাঢ় সবুজের সমন্বয়ে আঁকা এই ছবিতে যেন মিশে আছে গেরস্থঘরের ভালোবাসার স্পর্শ। কদম ফুলের ছবিটি আবার বিপরীত ভাবের। পোকায় খাওয়া আধ শুকনো পাতা আর কেশর-ঝরা ফুলে মাখা এক বিষাদের গন্ধ। শিল্প-ঐতিহাসিক জানাচ্ছেন, এ ছবি আঁকা দেশভাগ আর দাঙ্গার পরে। তাই হয়তো এই ভাঙনের প্রতিরূপ।

তাঁর সেই অপরূপ আলপনা আজ হারিয়ে গিয়েই বেঁচে আছে পরম্পরায়। তবু সে তো ধূলিচিত্র, ধূলিতে লয় হবার জন্যেই তার সৃষ্টি। অথচ রাজনৈতিক-সামাজিক ডামাডোলে, এবং আমাদের অজ্ঞানতা ও ঔদাসীন্যে চিরতরে হারিয়ে গেছে তাঁর বৃহত্তম কীর্তিটি– যার উত্তরাধিকারী আজও নিতান্ত বিরল। ঢাকায় থাকাকালীন তাঁর ভাসুর অধ্যাপক জে কে চৌধুরী তাঁকে অনুরোধ করেন, তাঁর বাসভবনের দেওয়ালে একটি চিত্র এঁকে দিতে। ফ্রেস্কো বা জয়পুরের ঘরানায় চারটি দেওয়াল জুড়ে ছবি এঁকেছিলেন তিনি। অজন্তা থেকে ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা থেকে শান্তিনিকেতনে দেওয়ালচিত্র শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন নন্দলাল। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন ভিজে দেওয়ালের ওপর ভিত্তিচিত্র আঁকার এই পদ্ধতি শিখেছিলেন চিত্রনিভা। শান্তিনিকেতনের কালো বাড়ির ওপর ভিত্তিচিত্র রচনাতেও তাঁর অবদান রয়েছে। বিনোদবিহারীর হিন্দী ভবনের সঙ্গেই তাঁর এই প্রয়াস তুলনীয়; কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আর কোনও মহিলা-শিল্পী কেন, কোনও পুরুষ-শিল্পীও এত বড় দেওয়ালচিত্র আঁকার কথা ভাবেননি! এ ব্যাপারে চিত্রনিভাই ছিলেন পথিকৃৎ। বিনোদবিহারী তাঁর হিন্দী ভবনের ম্যুরালটি করেছিলেন আরও পরে। অথচ চিত্রনিভার করা সেই ভিত্তিচিত্রটির চিহ্নমাত্রও এখন আর অবশিষ্ট নেই!

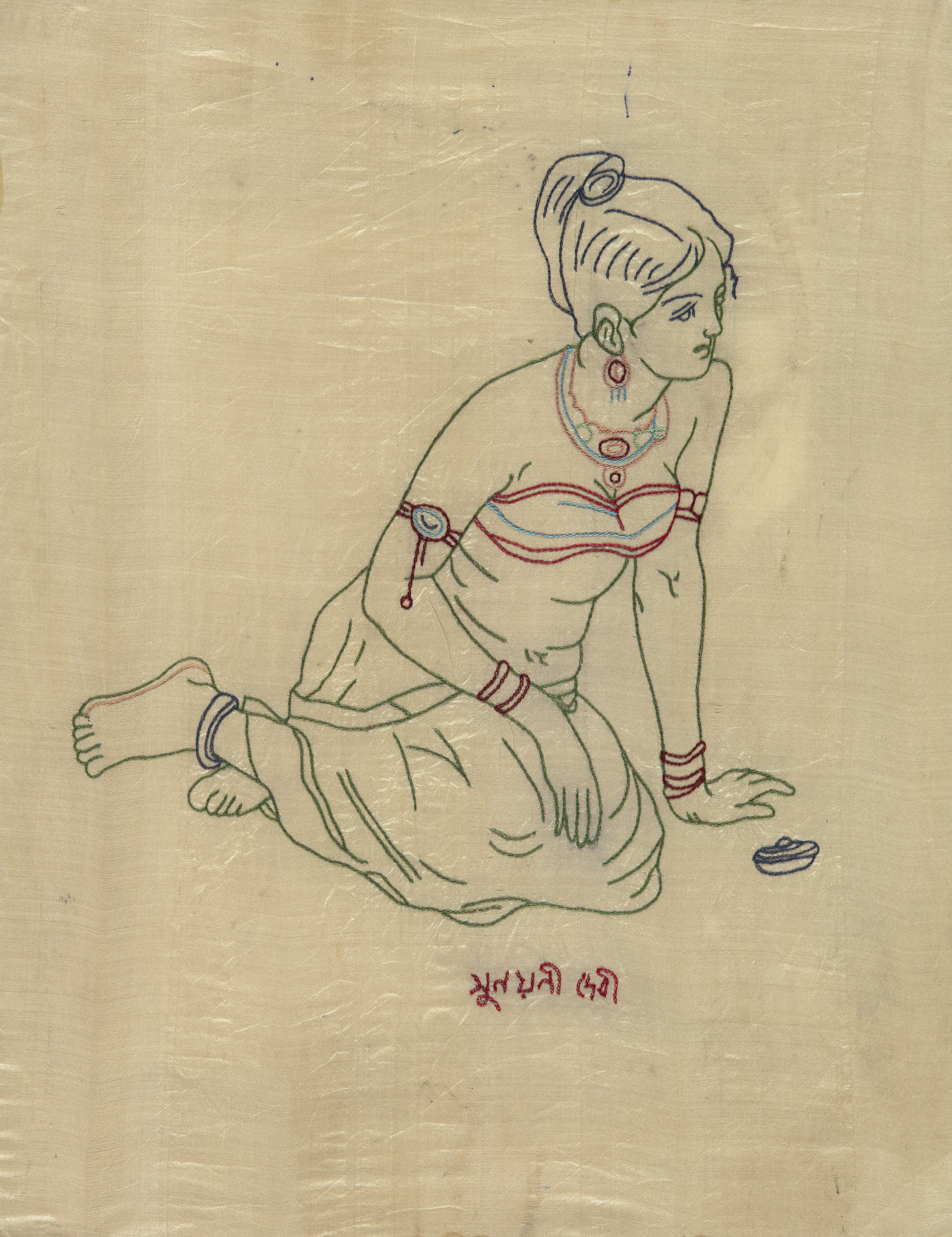

একজন তরুণী বাঙালি মহিলার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর ভিত্তি করে তৈরি এই ফ্রেস্কোটি খুঁজে পেতেই অনেক সময় লেগেছে ঢাকার শিল্প-ঐতিহাসিক অধ্যাপক নিসার হোসেনের। তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়– অবশেষে যখন সন্ধান পেলেন, তখন চুনকামের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে আনুমানিক ১৮ x ১৩ ফুটের এই কাজটি। তাঁর লেখা প্রবন্ধটি থেকে আরও জানা যায়, দেশভাগের পর ঢাকার বাড়িতে ফ্রেস্কোটি সংরক্ষিত ছিল, যাঁরা চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে বাড়িটি কিনেছিলেন সেই মুসলিম পরিবারের তত্ত্বাবধানে। কন্যা চিত্রলেখা এবং চিত্রনিভা ঢাকা থেকে আসা পরিচিতদের কাছ থেকে জানতে পারেন, সেটি সযত্নে কাচের আবরণে ঢাকা আছে। এর মধ্যেই ঢাকার সেগুনবাগিচায় ১২ তোপখানা রোডে অবস্থিত বাড়িটি আবার হাত বদল করে। ফ্রেস্কো-সহ ঘরটি চিহ্নিত করেন নিসার সাহেব। আগের বর্ণনা অনুসারে সেটি একটি বড় হল ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা দু’ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এখন তা একটি জলের পাম্প বিক্রি কোম্পানির অফিস ও গুদামঘর। ‘বিটপী’ নামে ঢাকারই একটি সংস্থা তাদের ক্যালেন্ডারে এই ফ্রেস্কোটির ছবি ছেপেছিল– সেটিই এখন নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলীতে আঁকা এই হারানো সৃষ্টির একমাত্র দলিল। তবু উল্লেখ করা উচিত, এ ছবিতেও তাঁর কাজে নন্দলাল বসুর চিত্রশৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব বর্তমান।

চিত্রনিভা ভারতের প্রথম প্রশিক্ষিত মহিলা শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। এমনকী তিনি শান্তিনিকেতনের প্রথম মহিলা অধ্যাপিকা হিসেবেও কাজ করেছেন। পারিবারিক কারণে সেই কাজ তিনি দীর্ঘদিন করতে পারেননি বটে, তবে শিক্ষিকা হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। ছবি ও গান– এই ছিল তাঁর জীবনের পাথেয়। কিন্তু ছবিকে তিনি পেশা করেননি। ১৯৯৯ সালে, যখন তিনি পরলোক গমন করেন, তার বহু আগে থেকে তাঁর পেশাদার শিল্পীর পরিচয় গড়ে উঠলেও সেই দলে নাম লেখাননি তিনি। ছবির প্রতি এক নিবিড় ভালোবাসা তাঁর তুলিকে সচল রেখেছে– ‘হঠাৎ জোয়ারের টানে কোথা হতে এত ছবি মনে ভেসে আসে। তখন কেবলই ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে, আবার ভাটার টানে কোথায় চলে যায়। তখন যেন আমার ভিতরে কিছুই খুঁজে পাই না।’ অবনীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, ‘ছবি হচ্ছে বসন্তের হাওয়ার মত’; কিংবা ভ্যান গখ– ‘Strike the iron, when it is hot’। সারাজীবনে মাত্র কয়েকশো ছবি এঁকেই শিল্পী হিসেবে তাঁর উপলব্ধির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন; কিন্তু আমরা, তাঁর উত্তরসূরিরা, বিস্মৃতি ছাড়া আর কিছু দিতে পেরেছি কি তাঁকে?

তথ্যসূত্র:

১. ‘Chitralekha Choudhury and the Story of a Disappeared Fresco’, Nisar Hossain

২. ‘চিত্রনিভা চৌধুরী: কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া’, নিসার হোসেন (কালি ও কলম)

৩. ‘স্মৃতিকথা’, চিত্রনিভা চৌধুরী (রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে প্রকাশিত চারুকলা স্মৃতিকথা সিরিজের বই)

৪. ‘রবীন্দ্র সান্নিধ্যে চিত্রনিভা চৌধুরী’, সন্ধিনী রায়চৌধুরী

৫. ‘ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ’, অর্ক দাশ

৬. ‘শক্তি আছে, তুমি পারবে’, আনন্দবাজার (কলকাতার কড়চা)

৭. ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’, চিত্রনিভা চৌধুরী

৮. https://www.theheritagelab.in/

৯. https://dagworld.com/discovering-the-lives-of-bengal-s-women-artists-with-soma-sen.html

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved