শামসুর রাহমান যখন জীবনানন্দীয় ঘোর আর নাগরিক নিঃসঙ্গতায় ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াচ্ছেন, কিংবা আল মাহমুদ খুঁজে ফিরছেন লোকজ অনুষঙ্গ, শব্দের আঁধারে ভরে উঠছে কালের কলস; সেখানে তুলনায় বয়সে কনিষ্ঠ হয়েও সবচেয়ে দৃঢ়, স্পষ্ট রাজনৈতিক বয়ানে উঠে আসছেন শহীদ কাদরী– যে অবস্থানে ‘দেশ’ মানে কেবল নির্দিষ্ট কাঁটাতার নয়, কেবলমাত্র জাতীয়বাদী আগুনের ফুলকি নয়। আর সেকারণেই বোধহয় তৎকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ, দোকানে দোকানে খুঁজে পাওয়া না গেলেও, মুখে মুখে ফিরছে, টুকে রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ডায়েরিতে, মগজে।

থকথকে কাদার মতো অন্ধকার জমে আছে চারিদিকে। ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে এসে থিতু হল একটি বাড়ির সামনে। একজন কবির আবাস। এখানে রয়েছে বিস্ফোরক। জলপাই রঙের দানবেরা তছনছ করে ফেলছে সমস্ত বাসস্থান। কবিতাই হল সেই তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরক, যা ছড়িয়ে পড়ে পাতায় পাতায়, উসকে দেয় অন্তর্গত রক্তের স্রোত, বলে:

ভয় নেই

…

আমি এমন ব্যবস্থা করবো

একজন কবি কমান্ড করবেন বঙ্গোপসাগরের সবগুলো রণতরী

এবং আসন্ন নির্বাচনে সমরমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

সবগুলো গণভোট পাবেন একজন প্রেমিক, প্রিয়তমা!

পাক হানাদার বাহিনী যখন শহীদ কাদরীর বাড়ি চিরুনি-তল্লাশি চালাচ্ছে, তাঁর নিশ্চয়ই মনে পড়ছিল, কলকাতার সেই ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি। এই আতঙ্ক পূর্বপরিচিত। প্রথম কৈশোরে দেখা জন্মভূমি, কলকাতায় জাপানি বোমার আতঙ্ক, ’৪৬-এর দাঙ্গার রাত্রি, মাতৃজরায়ু থেকে নেমেই কুঁকড়ে যাওয়া দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের সন্ত্রস্ত শহরে। হায় হানাহানির করাল দাঁত। কলকাতা ছাড়তে হল। ঢাকায় পা দিতেই দেখলেন ’৫২-র ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষার দাবি আর পুলিশের নির্বিচার গুলি। কলকাতা থেকে ঢাকা, এমন এক অনিকেত বোধ যেন তাঁকে তাড়িয়ে ফিরেছে আজীবন। আরও পরে ঢাকা থেকে দূরদেশী বরফের চাদরে মোড়া নিঃসঙ্গতা। কখনও জার্মানি, কখনও আমেরিকা, যে দেশে শীতকালে মাছও জমে যায় ঠান্ডায়।

না, শহীদ কাদরী বাড়ি নেই। খুঁজে পাওয়া যাবে না তাঁকে। হানাদার বাহিনীর কালো হাত নাগাল পাবে না তাঁর কবিতার। যে কবিতায় প্রেম মানে বিপ্লব, বিপ্লব মানে দেশ, অভিবাদনের প্রিয়তমা।

একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ

আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো

দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা।

হানাদার বাহিনী যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন একজন কবি, একজন শহীদ কাদরী চাইছেন, মাটির নিচে পুঁতে রাখা কবিতার পাণ্ডুলিপি মাড়িয়ে যাওয়া শত্রুর ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিক কবিতাই, এইবার ফেটে পড়ুক মাইনের মতো সশব্দ বিস্ফোরণে।

দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যখন খুঁজছিল তার আত্মপরিচয়, সেই মুহূর্তে, পুব বাংলার তরুণদের যে ব্যক্তিগত অন্বেষণ শুরু হয়েছিল কবিতায়, তার মধ্যে সংযোগী ভাষা আর বক্তব্যের ঋজুতায় নিশ্চয়ই জনগণের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন শহীদ কাদরী। শামসুর রাহমান যখন জীবনানন্দীয় ঘোর আর নাগরিক নিঃসঙ্গতায় ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াচ্ছেন, কিংবা আল মাহমুদ খুঁজে ফিরছেন লোকজ অনুষঙ্গ, শব্দের আঁধারে ভরে উঠছে কালের কলস; সেখানে তুলনায় বয়সে কনিষ্ঠ হয়েও সবচেয়ে দৃঢ়, স্পষ্ট রাজনৈতিক বয়ানে উঠে আসছেন শহীদ কাদরী– যে অবস্থানে ‘দেশ’ মানে কেবল নির্দিষ্ট কাঁটাতার নয়, কেবলমাত্র জাতীয়বাদী আগুনের ফুলকি নয়। আর সেকারণেই বোধহয় তৎকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ, দোকানে দোকানে খুঁজে পাওয়া না গেলেও, মুখে মুখে ফিরছে, টুকে রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ডায়েরিতে, মগজে।

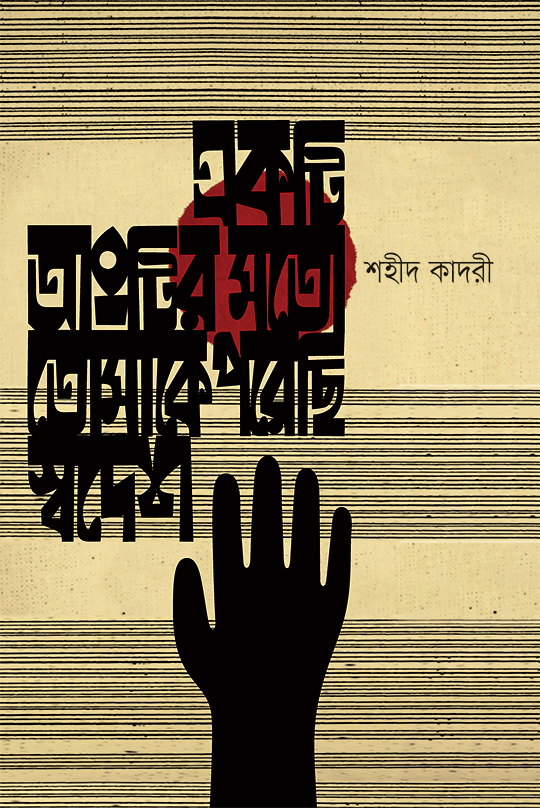

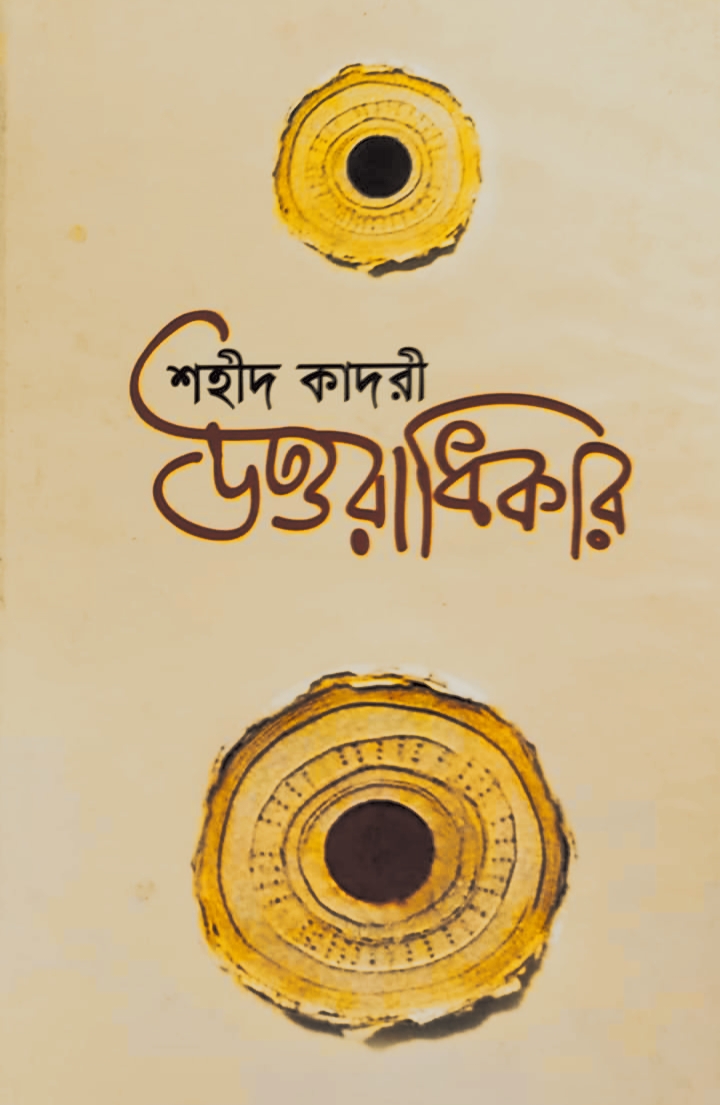

‘আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও’ (২০০৯) কিংবা ‘গোধূলির গান’ (২০১৭) বাদ দিলে শহীদ কাদরীর মূল কাব্যগ্রন্থ এবং সিদ্ধিপ্রসিদ্ধি মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থেই। ১৯৬৭ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উত্তরাধিকার’ যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তাঁর বয়স মাত্র ২৫। বছর সাতেক পর ‘তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা’ (১৯৭৪) এবং ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত ‘কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই’। কবিতা সংখ্যা আর বছরের গড় হিসেব দেখলে, বছরে চারটা কবিতা লিখেই বাংলা কবিতার সিংহাসনে তাঁর ‘যুবরাজ’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা। অতিপ্রজ কবিতার অঞ্চলে এ এক বিস্ময়। তিরিশের কবিদের আধুনিকতাকে শানিয়ে কাদরী আরো তীক্ষ্ণ, স্মার্ট করে তুলেছিলেন কবিতার ভাষা ও শরীর। প্রথম পাঠেই বুলেটের মতো আক্রমণ করে মগজ আর হৃদয়। পঙ্ক্তিতে যেমন জেগে থাকে স্লোগানের মৃদু চেতনা, বিপ্লবের উত্তেজনা, স্বপ্নের তন্দ্রা; তেমনি প্রেমের ব্যাকুলতা, তার হাহাকার ক্রন্দন। অডেনের ‘পোয়েট্রি ইজ মেমোরেবল স্পিচ’ মেনে তার অনেক কবিতার লাইন আজ প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছে–

বন্য শূকর খুঁজে পাবে প্রিয় কাদা

মাছরাঙা পাবে অন্বেষণের মাছ,

কালো রাতগুলো বৃষ্টিতে হবে শাদা

ঘন জঙ্গলে ময়ূর দেখাবে নাচ

প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই

কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না…

তিরিশের দশকের আধুনিক কবিতায় নরকের কথা উঠে এসেছে। কবিরা নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন। কিন্তু যে নরকের কথা উঠে এসেছে, তা খানিক তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে। ধরা যাক সুধীন দত্তের কবিতা। তিরিশের কবিরা বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী নরকের আগুনের আঁচ পেয়েছিলেন। তাঁদের কবিতায় সেই আগুনের কালি লেগেছে। কিন্তু শহীদ কাদরী এবং তাঁর সমকালীন লেখকরা যখন লিখতে আসছেন, পঞ্চাশ-ষাটের এই কবিরা দগ্ধ হয়েছেন নরকের সেই আগুনে। দেশভাগ, দাঙ্গা, জাতিগত অবস্থান, অধিকারের প্রশ্নে, বিপ্লবে-মিছিলে, যুদ্ধে দীর্ণ হয়েছেন। নরকে বেড়ে ওঠার পর, সেই নরকে বসবাস করার অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হয়েছে তাঁদের বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্নভাবে।

‘বৃষ্টি, বৃষ্টি’ কবিতাটাই দেখা যাক–

সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো। ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভিড়ে

যারা ছিলো তন্দ্রালস দিগ্বিদিক ছুটলো, চৌদিকে

ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আরশোলার মত যেনবা মড়কে

শহর উজাড় হবে,– বলে গেল কেউ– শহরের

পরিচিত ঘণ্টা নেড়ে খুব ঠান্ডা এক ভয়াল গলায়।

এই বৃষ্টি নাগরিক বৃষ্টি নয়। এ কবিতা আসলে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে শহর ধ্বংসের চিত্র। ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর নগরে রাজত্ব হচ্ছে কাদের? যারা আজীবন ভিক্ষুক, যারা আজীবন নগ্ন, যারা আজীবন ক্ষুধার্ত। রাজস্ব আদায়কারীরা সব পালিয়েছে। ধ্যানজ্ঞান বৈভব বিলাসের শহরকে নগরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে একটা বিরাট শক্তি। কিন্তু এই শক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেন না কবি। এটা রাজনৈতিক শক্তি হতে পারে, এটা গণজাগরণ হতে পারে, বৈপ্লবিক উত্থান হতে পারে। সেটা যে কোনও মুহূর্তে হতে পারে। ’৫২ হতে পারে, ’৭১ হতে পারে, ’২৪ হতে পারে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যে কোনও মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে দ্রোহের বাতাস। যে মুহূর্তে কেবলই ছড়িয়ে পড়ে নাগরিক বসবাসের অনুভূতি। নগ্ন ক্ষুধার্তের দখলীকৃত আনন্দ।

শহীদ কাদরী, পরিচিত প্রচলিত পুরাণ ও সাহিত্য-নির্ভর কবিতা লেখার বদলে চেনা পরিবেশ থেকেই সংগ্রহ করেছেন অপ্রচলিত প্রতীক ও চিত্রকল্প। সেইসঙ্গে গুরুগম্ভীর সুরের বদলে হালকা চালে জীবনের গভীর কিছু কথা। সচেতনভাবে বর্জন করেছেন না কি কান্নার সুর, যা কিনা ৭০-পেরনো বাংলাদেশে বেমানান। এতে কখনও কখনও তাঁর কবিতা উচ্চকণ্ঠ হয়েছে কিন্তু কাব্য-নন্দন থেকে সরে যায়নি। অবিচল থেকেছে মানবিক রাজনৈতিক অবস্থানে। কিন্তু তাঁর কবিতা স্বরগ্রাম সুকান্ত কিংবা নজরুলের হয়ে ওঠেনি এমনকী সমকাল-ঘনিষ্ঠ অগ্রজ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দিকেও গড়ায়নি। কাদরীর কবিতা, অবস্থান, কাদরীর মতোই সর্বজনীন হয়েও ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক হয়েও প্রেমের, নাগরিক হয়েও চরচরব্যাপী, একান্ত বাঙালির আবার আন্তর্জাতিক। সেখানে জড়ো হয় রিলকের শিল্পিত গোলাপ। প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছে যায় শার্ল বোদলেয়ার প্রেরিত এক পিপে সুরা। জমা হয় এজরা পাউন্ডের রাশি রাশি থলে ভরা অসংখ্য ডলার।

শহীদ কাদরীর কবিতার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক নিশ্চয়ই নিরুচ্চার বামপন্থী অবস্থান। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উত্তরাধিকার’-এর শিরা-উপশিরা অন্তরে জাল বিছিয়েছে পুঁজিবাদী সমাজে বহিরাগতের মতো জীবনযাপন। সেখানে একজন হতাশাগ্রস্ত লোক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এক ছিন্নমূল মানব। ‘আমি কিছুই কিনবো না’ শিরোনামের কবিতাটি স্মরণ করা যায়। সেই লোক খোলা বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নানান পণ্য দেখছে এবং বলছে, আমি কিছুই কিনবো না। আধা-পুঁজিবাদী আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চক্রব্যূহে ব্যক্তি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছে পণ্যায়ণ আর গ্রাহক গড়ে তোলার ব্যবস্থাকে।

’২৪-এর গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক অবস্থান আর স্বপ্নভঙ্গের, স্বপ্ন নির্মাণের বোঝাপড়া চলছে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে, প্রশ্ন আর প্রতিপ্রশ্নে, তখন, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি জরুরি হয়ে পড়ে শহীদ কাদরীর কবিতা পাঠ। যে কবিতা স্বপ্ন দেখায়, বলে–

আমি এমন ব্যবস্থা করবো গণরোষের বদলে

গণচুম্বনের ভয়ে

হন্তারকের হাত থেকে পড়ে যাবে ছুরি প্রিয়তমা।

তখন কবিতা আর অক্ষম অস্ত্র নয়, সোচ্চারে দাবি করে:

রাষ্ট্রপ্রধান কি মনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো

জেনারেলদের হুকুম দেবেন রবীন্দ্রচর্চার?

মন্ত্রীদের কিনে দেবেন সোনালি গিটার? ব্যাঙ্কারদের

বানিয়ে দেবেন কবিতার নিপুণ সমঝদার?

আর তাঁর সঙ্গে সকলে সমস্বরে বলতে পারবেন, রাষ্ট্র মানে ‘লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্’ নয়, বরং প্রিয়তমার দোরগোড়ায় ‘কাঁটাতার ব্যারিকেড পার হয়ে, অনেক রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে/ আর্মার্ড-কারগুলো এসে দাঁড়াবে/ ভায়োলিন বোঝাই করে’। ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমা পেরিয়ে যেখানে সবাই ফিরে যাবে নিজস্ব উঠোন পার হয়ে নিজেদের ঘরে। যেখানে ভালোবাসার চোরাচালান ছাড়া আর সবকিছুই নিষিদ্ধ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved