ক্লার্ক ও তাঁর সহকর্মীদের কৃতিত্ব কোথায়? কৃতিত্ব এইখানে যে, তাঁরা একটা বড় বস্তুকেও কোয়ান্টাম কণার মতো আচরণ করতে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। একটা বড় পদার্থের (যেমন ওই অতিপরিবাহী বা অতি-তরল) অন্তর্গত কণারা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা মানছে বলে এই পদার্থরা বহিরঙ্গে কিছু বিচিত্র হাবভাব দেখাচ্ছে, সেটা একরকম ঘটনা; আর একটা বড় পদার্থ নিজেই কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা অনুযায়ী চলাফেরা করছে, সেটা আরও অবিশ্বাস্য, আরও অলৌকিক। ক্লার্করা করে দেখিয়েছেন সেটাই।

তিন বিজ্ঞানী– জন ক্লার্ক, মিশেল হেনরি ডেভোরেট এবং জন ম্যাথিউ মার্টিনিস।

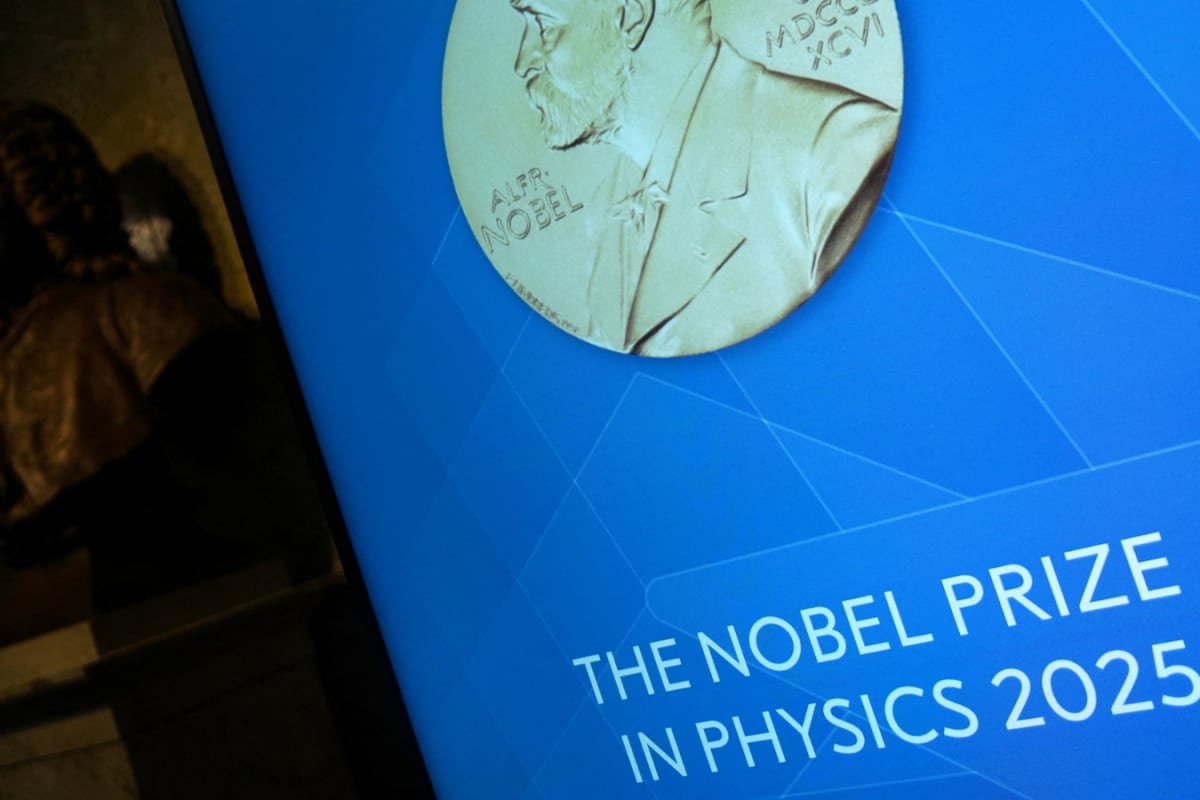

২০২৫ সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তাঁরা। তিনজনের মধ্যে ক্লার্ক আদতে ব্রিটিশ, ডেভোরেট ফরাসি, এবং মার্টিনিস হলেন আমেরিকান। তবে তিনজনেই বর্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত, তাঁদের অধ্যাপনা, গবেষণা-জীবনের বেশিরভাগটাই কেটেছে সে-দেশে।

কীসের জন্য এই স্বীকৃতি?

নোবেল কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, ‘ফর দ্য ডিসকভারি অফ ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম টানেলিং অ্যান্ড এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন ইন অ্যান ইলেকট্রিকাল সার্কিট’। আসলে ১৯৮৪-’৮৫ সাল নাগাদ গবেষণাগারে পরপর কিছু পরীক্ষা করেন এই বিজ্ঞানী-ত্রয়ী। তখন অধ্যাপক ক্লার্ক ছিলেন সেই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক, ডেভোরেট ছিলেন পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক এবং মার্টিনিস পিএইচডি গবেষণারত ছাত্র। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার (quantum mechanics) এক নতুনতর ভেলকিবাজি উন্মোচিত হয়েছিল তাঁদের সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

কীরকম?

তার আগে দুটো শব্দবন্ধকে ভালো করে বুঝে নেওয়া যাক। ‘কোয়ান্টাম টানেলিং’ আর ‘এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন’। আমাদের চারপাশের যে পৃথিবী, সেখানে একটা গাড়ি কীভাবে ছুটবে কিংবা উঁচুতে ছুড়ে দেওয়া একটা পাথর কীভাবে মাটিতে পড়বে– সবই নিয়ন্ত্রিত হয় নিউটনের সূত্র দিয়ে। ক্লাসিকাল বলবিদ্যার জগৎ সেটা। এর বিপ্রতীপে আছে অতি ক্ষুদ্র কণাদের পৃথিবী– একটা পরমাণু কিংবা পরমাণুর ভেতরে থাকা একটা প্রোটন বা ইলেকট্রন কী কাণ্ডকারখানা করবে, তার নিয়মকানুন ঠিক করে দিয়েছে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা। এবার এই কোয়ান্টাম কণারা এমন অনেক কিছু করে ফেলে, যা বড়সড় ক্লাসিকাল বস্তুরা পারবেই না। ধরা যাক, একটা বাটির তলায় এক চালের দানা পড়ে আছে, খানিক নেড়েচেড়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে, আর তার সামনে একটা পাহাড়প্রমাণ বাধা– বাটির দেওয়ালের উচ্চতা। চালের দানাটার যা গতিশক্তি, তা দিয়ে ওই পাহাড় টপকে বাটির বাইরে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু চালের বদলে যদি একটা পরমাণুর মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা থাকে, সে ওই বাধা পেরিয়ে যেতে পারে, না-ও পারে– দুই সম্ভাবনাই আছে। তাই একটার বদলে ১০০টা কণার ঝাঁক ওখানে ছেড়ে দিলে, তার মধ্যে থেকে ১০-২০টা কণা বাধা টপকে ঠিকই বাটির ওপারে যেতে পারবে। এ হল ‘কোয়ান্টাম টানেলিং’। আর ‘এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন’?

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা বলে, ওই ক্ষুদ্র কণাদের শক্তি যা-ইচ্ছে-তাই হতে পারে না। তার কিছু নির্দিষ্ট মান থাকে– সিঁড়ির একেকটা ধাপের মতো। দুটো ধাপের মাঝামাঝি যদি কোনও শক্তি হওয়া সম্ভব নয়। পরমাণুর মধ্যে সবসময়েই অমন কিছু নির্দিষ্ট শক্তিস্তর থাকে।

কিন্তু এগুলো সবই বিজ্ঞানীদের জানা গল্প। বলতে গেলে, কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার একেবারে প্রাথমিক পাঠ। কোয়ান্টাম টানেলিং হোক, বা এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন, সবই যথেষ্ট পুরনো ধারণা। কোয়ান্টাম বিদ্যার যাঁরা ভগীরথ, গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁরা ভূষিত হয়েছেন নোবেলে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, নীলস বোর থেকে দ্য ব্রগলি, হাইজেনবার্গ, শ্রয়েডিঙ্গার, ডিরাক, পাউলি– কে নেই সেই তালিকায়!

তাহলে নতুন কথাটা কী, এবারে? সেটা লুকিয়ে আছে ওই ‘ম্যাক্রোস্কোপিক’ কথাটার মধ্যে। ম্যাক্রো অর্থাৎ, বড়। ক্ষুদ্র মাইক্রোস্কোপিক কণারা যে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা মানে, সে তো সবাই জানে। কিন্তু বড় সড় কোনও বস্তুর মধ্যেও যদি কোয়ান্টাম-ছাপ পাওয়া যায়, তা তো ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার হবে, তাই না?

মজা হল, ম্যাক্রো স্কেলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যাপারটাও সে অর্থে নতুন নয়। খুব কম তাপমাত্রায় কোনও কোনও ধাতুর রোধাঙ্ক খুব কমে যায় আচমকাই, তাকে বলে অতিপরিবাহিতা (superconductivity)। তরল হিলিয়ামের মতো কোনও কোনও পদার্থ খুব কম তাপমানে অতি-তরল (superfluid) নামের এক বিশেষ অবস্থায় পৌঁছয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামাঙ্কিত যে ‘বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন’, তাও খানিকটা এই গোত্রীয়। আসলে অত ঠান্ডা করে ফেললে এমন পদার্থের ভেতরের কণারা সবাই ঠিক একরকম ছন্দে চলাফেরা করতে শুরু করে। ঠিক যেন সেই ‘তাসের দেশ’-এর গান– ‘চলো নিয়ম-মতে।/ দূরে তাকিয়ো নাকো/ ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,/ চলো সমান পথে’। এই সবাই মিলে ঘাড় না বাঁকিয়ে সমান পথে চলতে গিয়েই হয়ে ওঠে অতি-তরল বা অতিপরিবাহী– যেখানে যেটা হওয়া সম্ভব! এসবই এদের অন্তর্গত কণাদের ওপর কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার প্রভাব। এবার, ওই অতিপরিবাহী ধাতুটি বা ওই তরল হিলিয়াম তো ঠিক পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র কিছু নয়– তাদেরকে অনায়াসে বাক্সে পোরা বা কৌটোয় ভরা যায়, অর্থাৎ তারা রীতিমতো জায়গা জুড়ে বসে থাকা ‘ম্যাক্রোস্কোপিক’ বস্তু। কাজেই বৃহত্তর পদার্থের জগতেও কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিব্যি এখানে দৃশ্যমান।

অতিপরিবাহিতা সংক্রান্ত তত্ত্বের জন্য বার্ডিন-কুপার-শ্রিফার বিজ্ঞানী-ত্রয়ী নোবেল পান ১৯৭২ সালে। ১৯৭৩ সালে পান বিজ্ঞানী জোসেফসন– তিনি অঙ্ক করে দেখিয়েছিলেন, দু’টি অতিপরিবাহীর মাঝখানে একটা অপরিবাহী পাতলা স্তর ঢুকিয়ে দিলেও (এর পোশাকি নাম জোসেফসন জংশন) তড়িতের অতিপ্রবাহ চলতে থাকে, বাইরে থেকে কোনও ব্যাটারি না দিয়েও। অর্থাৎ, ম্যাক্রোস্কোপিক বস্তুর আচরণের মধ্যে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার স্বাক্ষর ফুটে ওঠার সাক্ষীও দীর্ঘদিন ধরেই থেকেছে পদার্থবিদ্যা।

তাহলে ক্লার্ক ও তাঁর সহকর্মীদের কৃতিত্ব কোথায়? কৃতিত্ব এইখানে যে, তাঁরা একটা বড় বস্তুকেও কোয়ান্টাম কণার মতো আচরণ করতে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। একটা বড় পদার্থের (যেমন ওই অতিপরিবাহী বা অতি-তরল) অন্তর্গত কণারা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা মানছে বলে এই পদার্থরা বহিরঙ্গে কিছু বিচিত্র হাবভাব দেখাচ্ছে, সেটা একরকম ঘটনা; আর একটা বড় পদার্থ নিজেই কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা অনুযায়ী চলাফেরা করছে, সেটা আরও অবিশ্বাস্য, আরও অলৌকিক। ক্লার্করা করে দেখিয়েছেন সেটাই।

তাঁদের পরীক্ষার উপকরণ ছিল জোসেফসন জংশন। ওই যে দুটো অতিপরিবাহীর মাঝখানে একটা অপরিবাহী পাতলা স্তর। অক্সিডাইজড সিলিকন চিপের ওপর অন্য কিছু মৌল বা যৌগের স্তরবিন্যাস ঘটিয়ে তাঁরা বানিয়েছিলেন এই জাংশন। সে জাংশনের সঙ্গে লাগানো হল একটা তড়িৎ-উৎস, আর নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনের আরেকটা উৎস। আর হ্যাঁ, একটা ভোল্টেজ-পরিমাপক। পুরো পরীক্ষাটা ঘটানো হল শীতল পরিমণ্ডলে (মিলিকেলভিন উষ্ণতায়)। এবার, জিনিসটা জোসেফসন জংশন তো, দেখা গেল ভোল্টেজ ছাড়াই সেখানে তড়িৎপ্রবাহ যাতায়াত করছে দিব্যি। বস্তুত, ওই ভোল্টেজশূন্য দশাটাই হল ওই জংশনের প্রারম্ভিক এবং সবচেয়ে স্থিতিশীল অবস্থা। বাটির তলায় পড়ে থাকা সেই চালের দানাটার মতো যে বাটির গা-বেয়ে ওপরে উঠে আসতে পারে না।

কোন চালের দানা? ওই যে বলছিলাম, যে-চালের দানার গতিশক্তি কম, গিরি লঙ্ঘন করে বাটির বাইরে আসার কথা তার নয় এমনিতে। নিউটনীয় গতিবিদ্যা অনুযায়ী, চিরদিনই সে পড়ে থাকবে বাটির তলায়। অথচ চালের বদলে আরও ক্ষুদ্র কোয়ান্টাম কণা হলে সে বাইরে পৌঁছে যেতেও পারে বাধা টপকে, কোয়ান্টাম টানেলিং-এর দৌলতে।

ক্লার্ক-ডেভোরেট-মার্টিনিসের জোসেফসন জংশনের পরীক্ষায় দেখা গেল, ভোল্টেজশূন্য দশা থেকে বাধা টপকে সত্যি জিনিসটা চলে যাচ্ছে ভোল্টেজযুক্ত দশায়। সেই কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের মতো করে। কতটা টানেলিং হচ্ছে? কতটা চাল বাটির ফাঁদ এড়িয়ে চলে আসছে বাইরে? ওই যে ভোল্টেজ-পরিমাপক যন্ত্র লাগানো আছে– তা দিয়েই মেপে নেওয়া যাচ্ছে ভোল্টেজ-শূন্য দশা থেকে কতটা দূরে পালিয়ে আসছে জংশনটি।

ভোল্টেজ আসছে। অর্থাৎ, কোয়ান্টাম টানেলিং ঘটছে। ঘটছে বড় সড় জিনিসের মধ্যেও, শুধু অণু-পরমাণুর ভেতরে নয়, হাতের মুঠোয় ধরার মতো একটা ইলেকট্রিকাল সার্কিটেও। অত্যাশ্চর্য, নয়?

গল্পটা শেষ নয় এখানেই। ‘কোয়ান্টাইজেশন অফ এনার্জি’র কথা মনে আছে তো? শক্তির ওই সিঁড়িধাপ? বাটির তলা (মানে, ওই শূন্য-ভোল্টেজ দশা) তো সিঁড়ির নিচের ল্যান্ডিং-টা। কোয়ান্টাম মতে, বাটির ভেতরে আছে শক্তির সেই অদৃশ্য সেই সিঁড়িধাপ। কাজেই চালের দানারা শূন্যতম ধাপে না থেকে প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ– এসবেও থাকতে পারে আইনত। নেহাত শক্তি কম, তাই পড়ে আছে একদম তলায়। কিন্তু বাইরে থেকে যদি শক্তি সরবরাহ করা হয়? তবে তো তারা তরতরিয়ে উঠে যেতেও পারে। আর উঠেই যদি যায়, তাদের পক্ষে বাটির বাইরে চলে যাওয়াও সহজ। কারণ, কিছুটা উঁচুতে উঠেই গেছে, এবার বাধা টপকে বেরিয়ে আরও সহজ। মার্টিনিস চালিয়ে দিলেন মাইক্রোওয়েভ, দেখা গেল তড়িৎপ্রবাহের তিনটে নির্দিষ্ট মানের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ (অর্থাৎ, বাটি টপকে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা) বেড়ে যাচ্ছে খুব, অথচ মাঝামাঝি কোনও মানে হচ্ছে না। বোঝা গেল, ওই তিনটি ক্ষেত্রে জিনিসটা পৌঁছে গিয়েছিল উচ্চতর কোনও না কোনও শক্তি-স্তরে। অর্থাৎ, বিস্ময়ের পর বিস্ময়! পরমাণুতে যেমন আলাদা আলাদা শক্তিস্তর থাকে, এখানে জোসেফশন জংশন সম্বলিত একটা বড় সার্কিটেও সেটাই ঘটছে। আচরণের দিক দিয়ে বলতে গেলে, এ যেন এক কৃত্রিম পরমাণু!

এখানে একটা কথা বলার। হঠাৎ করে একটা পরীক্ষা করা হল, দুর্দান্ত চমকপ্রদ ফলাফল এসে গেল, বিজ্ঞান তো এভাবে এগয় না। ক্লার্কদের এই পরীক্ষার পিছনেও আছে বিজ্ঞানসাধকদের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, ভাবনা। বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ অ্যান্টনি লেগেট (যিনি অতি-তারল্য নিয়ে গবেষণার জন্য বিখ্যাত, নোবেল পেয়েছেন নিজেও) ১৯৮০ সালেই একটি প্রবন্ধে আভাস দিয়েছিলেন এমন সম্ভাবনার, যেখানে ‘ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম ঘটনা’-কে তিনি দু’ভাগে ভেঙেছিলেন। ১. যেখানে বৃহৎ কোনও জিনিসের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কণারা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা মানছে বলে বৃহৎ জিনিসটিরও আশ্চর্য কিছু ধর্ম দেখা যাচ্ছে, ২. যেখানে বৃহৎ জিনিসটি নিজেই কম তাপমাত্রায় কোয়ান্টাম কাণ্ডকারখানা দেখাচ্ছে। প্রথমটি তো আগেই ছিল, ১৯৮৫ সালের ক্লার্কদের পরীক্ষা দ্বিতীয়টি হাতে-কলমে করে দেখাল। পরীক্ষার আগে তাঁরা জোসেফসন জংশনটির কম্পিউটার সিমুলেশনও করে নিয়েছিলেন ড্যানিয়েল এস্টিভ নামে আরেক বিজ্ঞানীর সাহায্যে, যাতে আসল পরীক্ষার জন্য দরকারি প্যারামিটারগুলো ঠিকভাবে নির্বাচন করতে পারেন। কাজেই আধুনিক বিজ্ঞানের তিনটি স্তম্ভ– গাণিতিক তত্ত্ব, সরাসরি পরীক্ষা আর কম্পিউটার সিমুলেশন– তিনটিরই বড় ভূমিকা আছে এর পিছনে।

এ পরীক্ষার প্রয়োগক্ষেত্র বিশাল। যেহেতু এভাবে প্রায় ‘কৃত্রিম পরমাণু’ তৈরি করে ফেলা যায়, তাকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং তার কোয়ান্টাম ধর্ম পুরোপুরি বর্তমান, তাই কোয়ান্টাম কম্পিউটেশন থেকে কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি (যে রাশভারী শব্দগুলো আমরা প্রায়ই শুনি আজকাল) সর্বত্র কাজে লাগতে পারে এই গবেষণা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা– মানুষের চিরায়ত অন্বেষণের পথে এ এক বিশাল দূরত্ব পেরিয়ে আসা। যে মানুষ পাথর-কাঠ-ধাতু আদি পদার্থের ধর্ম নিয়ে কৌতূহল দেখিয়েছে সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই, ডেমোক্রিটাস বা কণাদের মণীষার কাছে নত হয়েছে একদা, তারপর সহস্রাব্দ পেরিয়ে এসে দীক্ষিত হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানে– বৃহৎ-এর মধ্যে ক্ষুদ্রের ধর্ম আবিষ্কার, তার সেই যাত্রাপথে একটা মস্ত মাইলফলক।

তথ্যসূত্র:

১. Press Release, Nobel Prize in Physics 2025 (https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/press-release/)

২. M.H. Devoret, J.M. Martinis, & J Clarke, Measurements of macroscopic quantum tunneling out of the zero-voltage state of a current-biased Josephson junction. Physical review letters, 55(18), 1908, (1985)

৩. M.H. Devoret, J.M. Martinis, & J Clarke, Experimental tests for the quantum behavior of a macroscopic degree of freedom: The phase difference across a Josephson junction. Physical Review B, 35(10), 4682.(1987)

৪. J.M. Martinis , M.H. Devoret, & J Clarke , Quantum Josephson junction circuits and the dawn of artificial atoms. Nature Physics, 16(3), 234-237.(2020)

৫. A. J. Leggett, Macroscopic quantum systems and the quantum theory of measurement. Progress of Theoretical Physics Supplement, 69, 80-100 (1980)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved