বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ কয়েকটা বছরে আমরা কলকাতায় বসে যেন অখণ্ড বাংলার অনুভূতি পাচ্ছিলাম। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন নিজেদের চোখের সামনে দেখেছিলাম সেই সময়। মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা বুকে নিয়েই আমাদের বেড়ে ওঠা। তাই কাগজে-কলমে আমরা দুই প্রতিবেশী দেশ হলেও বাংলাদেশ কোনও দিনই আমার কাছে অন্য দেশ নয়। বহুকাল ধরেই সে-দেশে আমার যাতায়াত। কখনও ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে, কখনও সৌজন্য সফরে– সব সময়েই ও-পারের মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

২৫.

আমি পশ্চিমবঙ্গেই জন্মেছি, তাই বাংলাদেশে শিকড়ের টান আমার নেই। কিন্তু আমাদের প্রথম যৌবনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার লড়াই, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের উদ্বুদ্ধ করত। ও-পারের বাঙালিদের মতো এ-পারেও আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন, শেখ মুজিবের নেতৃত্ব এবং সামান্য অস্ত্রশস্ত্র সম্বল করে অকুতোভয় মানুষের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে এসেছি। এই লড়াই এমন একটা দেশের জন্য যার রাষ্ট্রভাষা আমার নিজের মাতৃভাষাই– সে-দেশের প্রতি দুর্বলতা তো থাকবেই।

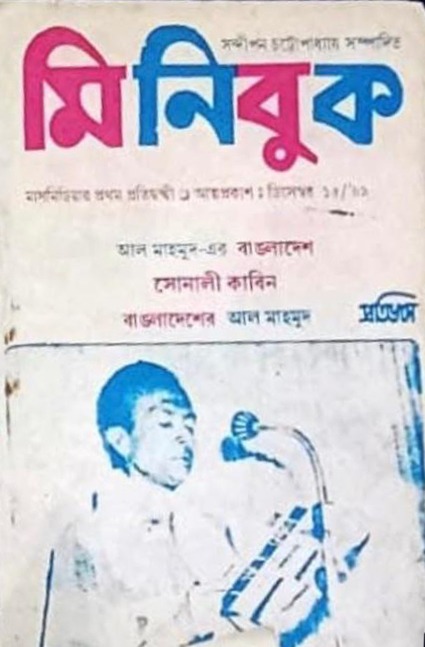

মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়েই আমি কলকাতায় চলে এসেছি। সে সময় ও-পারের প্রায় এক কোটি মানুষ কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। কলকাতা থেকে আল মাহমুদ, শামসুর রাহমানদের কবিতার বই-ও প্রকাশিত হয়েছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তাঁর মিনিবুক সিরিজে ‘গ্রহান্তরের মানুষ’ আল মাহমুদের ‘সোনালী কাবিন’ প্রকাশ করেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এই মিনিবুকের বিপুল চাহিদা ছিল। সেইসব মিনিবুকের প্রথম পাতায় লেখা থাকত– ‘মাস মিডিয়ার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী’, আর ভেতরের পাতায় লেখা হত বইয়ের কোনও কপিরাইট নেই। সন্দীপনদা নিজেই লিখেছেন তাঁর প্রকাশ করা মিনিবুক না কি কয়েক হাজার করে ছাপা হত। তবে আল মাহমুদের বইটি না কি স্টলে ২০০/৩০০-র বেশি দেওয়া যায়নি, দপ্তরিখানা থেকেই বাকিটা উধাও হয়ে যায়। তিনি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন কীভাবে অত বই গায়েব হয়ে গেল, তাই লিখেছিলেন– ‘কে চোর জানলেও কোনো এফ. আই. আর করিনি। কারণ সে এ-ভাবে আমার প্রতি তার একটি ন্যায্য প্রতিহিংসাই চরিতার্থ করেছিল’। যাঁরা সন্দীপনের নিবিষ্ট পাঠক তাঁরা জানবেন এসব তীর কোনদিকে ছোড়া।

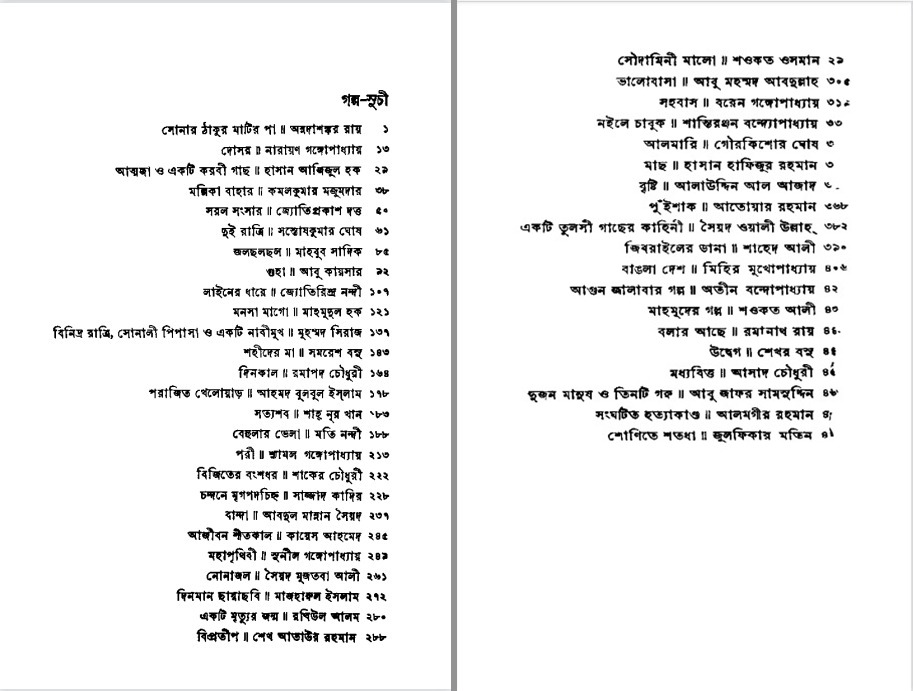

তবে আল মাহমুদের ‘সোনালী কাবিন’ কলকাতার কবিতা-পাঠকদের মধ্যে বেশ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। আবার অরুণা প্রকাশনী থেকে বিকাশদা (বিকাশ বাগচী) প্রকাশ করেন শামসুর রাহমানের ‘বন্দী শিবির থেকে’। ‘বন্দী শিবির থেকে’ কবিতা-বইয়েরই বিখ্যাত কবিতা ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’। সে-কবিতার– ‘তুমি আসবে ব’লে, হে স্বাধীনতা,/ সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,/ সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর’– এইসব লাইন তখন পাঠকের মুখে-মুখে ফিরত। কলকাতায় ও-পারের লেখক-শিল্পীদের বই যেমন ছাপা হচ্ছিল, তেমনই এ-পারের কবি-লেখকেরাও নানান বই প্রকাশ করতে থাকেন বাংলাদেশ এবং দুই বাংলার চিরায়ত সাহিত্যের ভাণ্ডারের খোঁজে। আমার মনে পড়ছে অরুণা প্রকাশনী থেকেই পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মলাটে ‘পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা’ এবং আরেকটি বিপুলায়তন বই, ‘বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গল্প’, সম্ভবত বিশ্ববাণী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদে– দু’টি বইয়েরই সম্পাদক ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

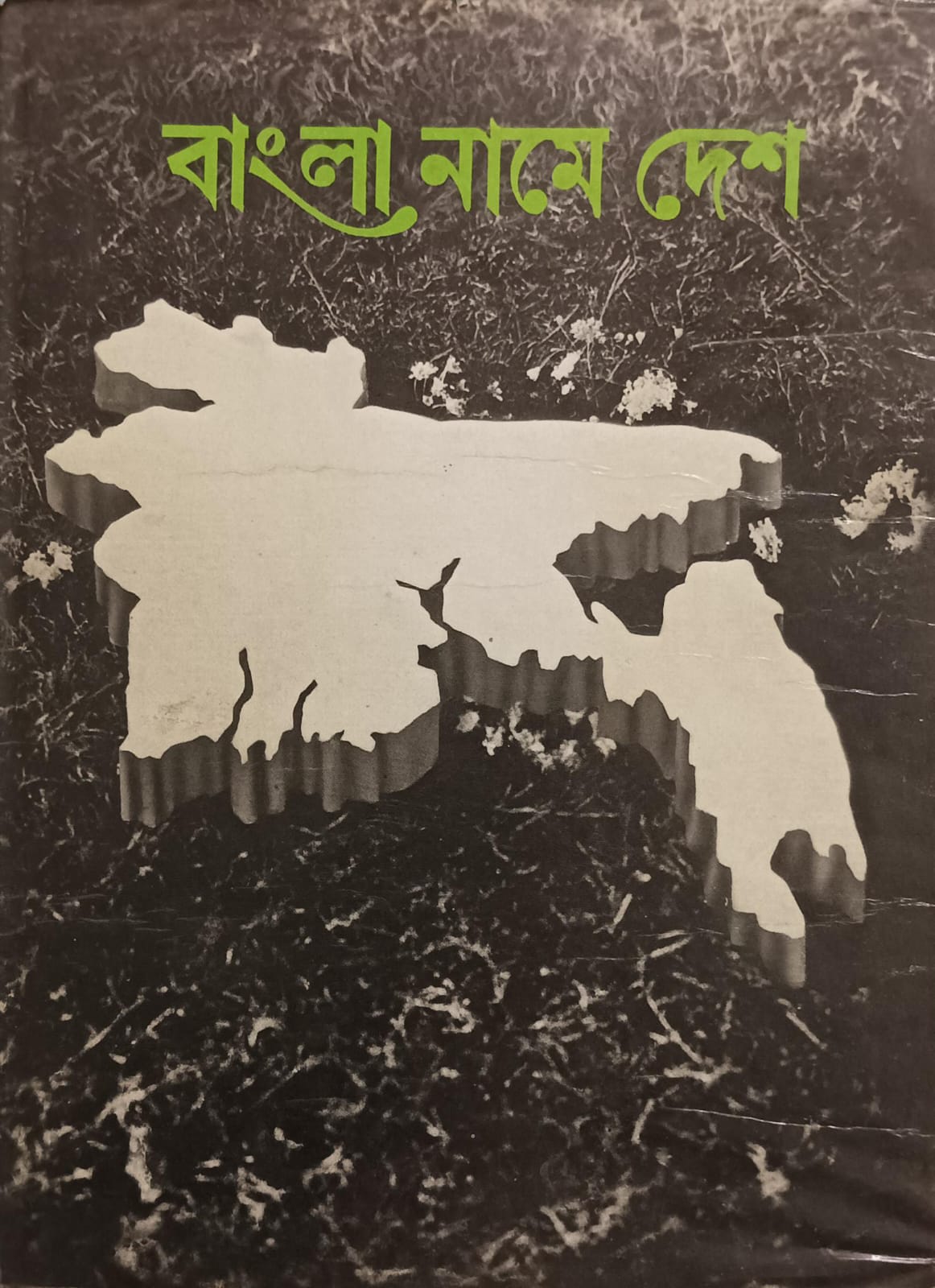

আবার শক্তিদার সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হয়েছিল ‘সাংবাদিকের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ’– এটা বোধহয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে প্রকাশিত। যেমন আরেকটি অসামান্য সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন অভীক সরকার– অমিতাভ চৌধুরী, আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, তুষার পণ্ডিত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বরুণ সেনগুপ্ত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে সেই বইতে ছিল অসংখ্য ছবি এবং কিছু মানচিত্র। গোটা বইটি যেন মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের সালতামামি। ‘বাংলা নামে দেশ’-এর দু’টি ভূমিকা লিখেছিলেন আমাদের দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। বইটির পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা ছিল পূর্ণেন্দু পত্রীর করা। পূর্ণেন্দুদা বইটিকে সাজিয়েছিলেন মনের মতো করে।

এত চমৎকার বাংলা বই কমই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ কয়েকটা বছরে আমরা কলকাতায় বসে যেন অখণ্ড বাংলার অনুভূতি পাচ্ছিলাম। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন নিজেদের চোখের সামনে দেখেছিলাম সেই সময়। মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা বুকে নিয়েই আমাদের বেড়ে ওঠা। তাই কাগজে-কলমে আমরা দুই প্রতিবেশী দেশ হলেও বাংলাদেশ কোনওদিনই আমার কাছে অন্য দেশ নয়। বহুকাল ধরেই সে-দেশে আমার যাতায়াত। কখনও ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে, কখনও সৌজন্য সফরে– সব সময়েই ও-পারের মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

এত চমৎকার বাংলা বই কমই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ কয়েকটা বছরে আমরা কলকাতায় বসে যেন অখণ্ড বাংলার অনুভূতি পাচ্ছিলাম। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন নিজেদের চোখের সামনে দেখেছিলাম সেই সময়। মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা বুকে নিয়েই আমাদের বেড়ে ওঠা। তাই কাগজে-কলমে আমরা দুই প্রতিবেশী দেশ হলেও বাংলাদেশ কোনওদিনই আমার কাছে অন্য দেশ নয়। বহুকাল ধরেই সে-দেশে আমার যাতায়াত। কখনও ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে, কখনও সৌজন্য সফরে– সব সময়েই ও-পারের মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

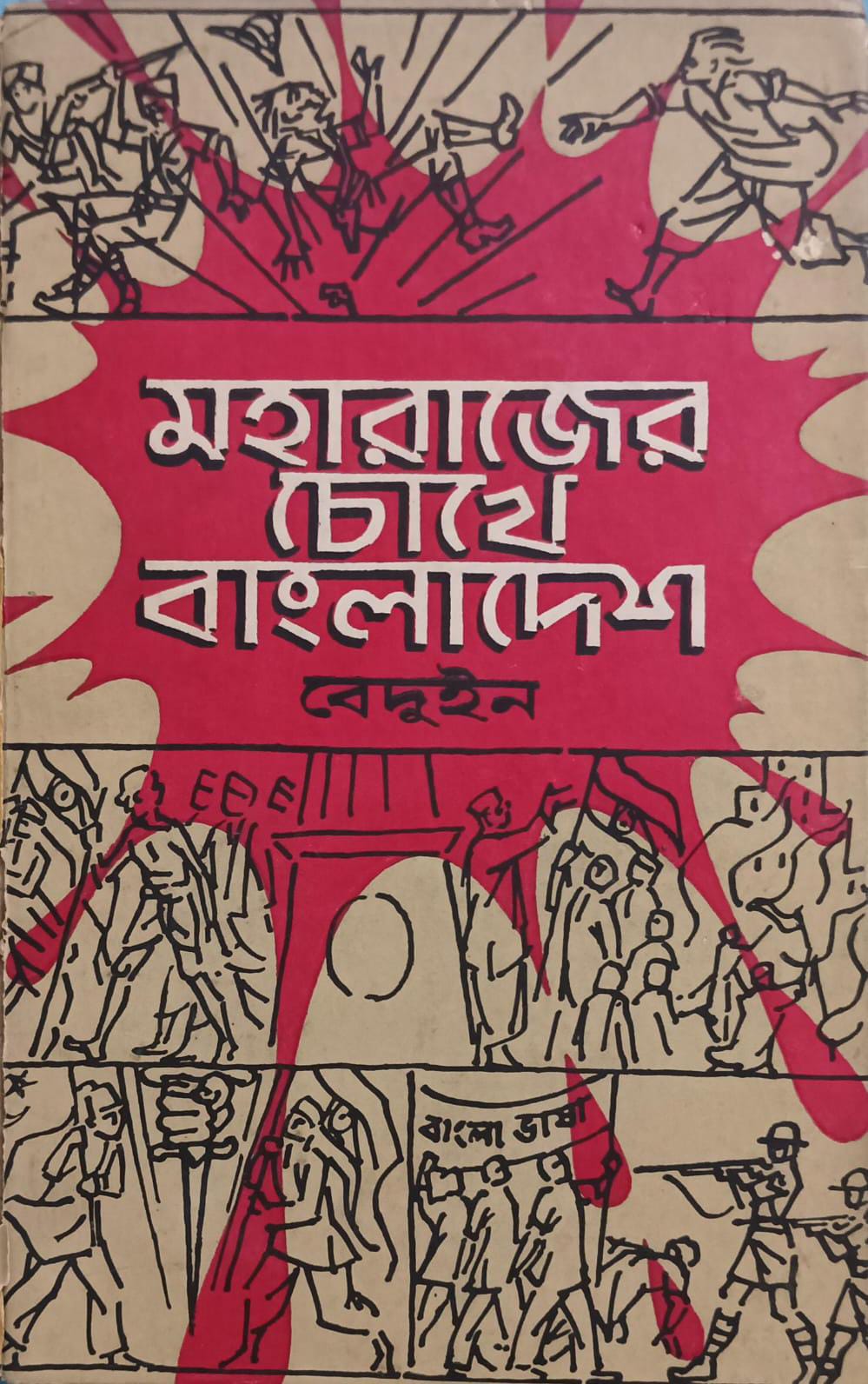

প্রকাশনায় এসে প্রথম বছরই আমি প্রকাশ করেছিলাম বেদুইনের (দেবেশ রায়) লেখা ‘মহারাজের চোখে বাংলাদেশ’। এই বইয়ের মহারাজ হলেন প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, যাঁর বিখ্যাত বই হল– ‘জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম’। বেদুইন তাঁর বইটি ত্রৈলোক্য মহারাজকেই উৎসর্গ করেছেন। ১৯৭০ সালে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রয়াণের পরই সম্ভবত বেদুইন এই বইটি লেখার কথা ভাবেন। ‘মহারাজের চোখে বাংলাদেশ’-এর প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন খালেদ চৌধুরী। আমি পটুয়াটোলা লেনে অজিতকুমার সাউ-এর নিউ রূপলেখা প্রেস থেকে বইটি ছেপেছিলাম।

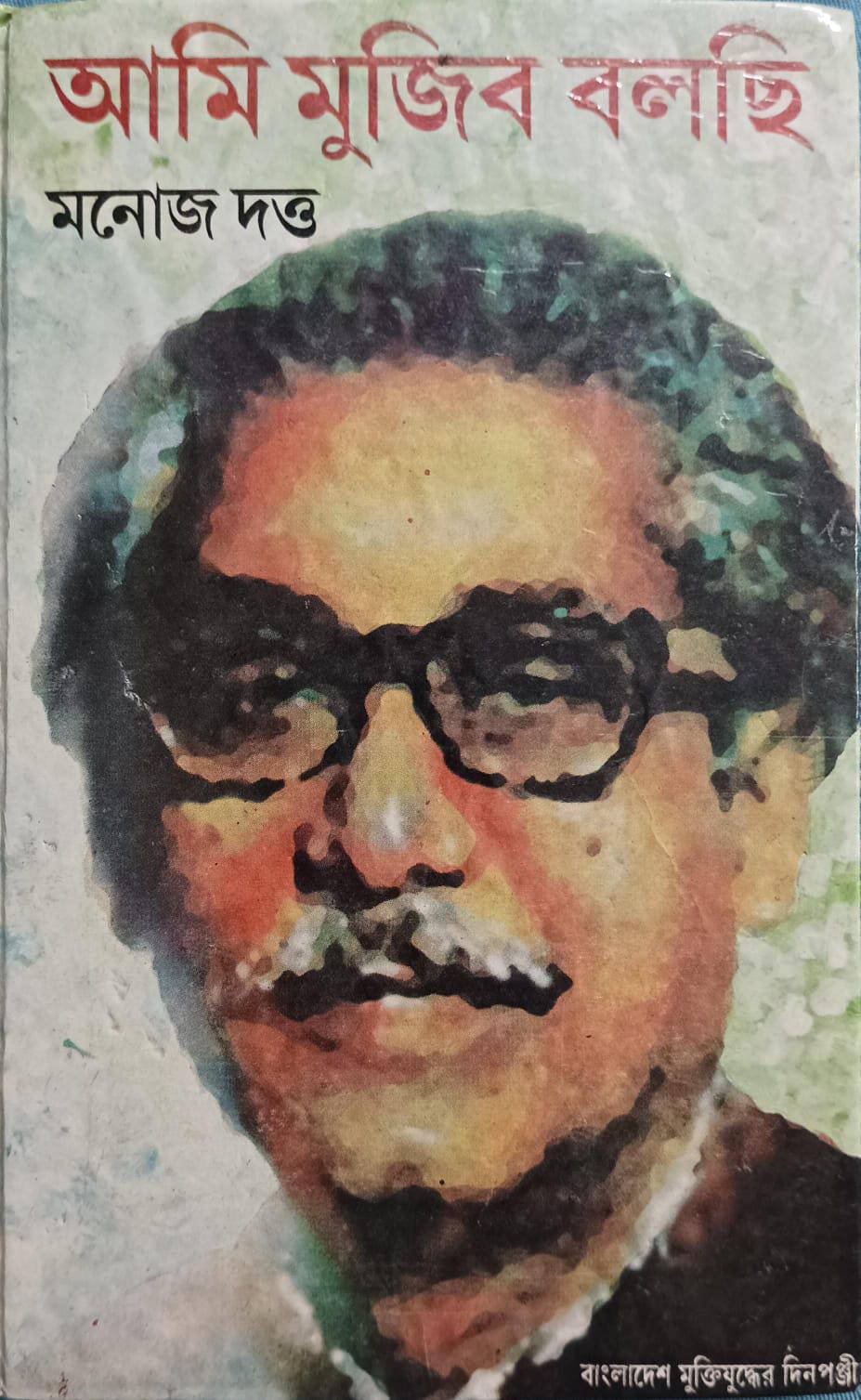

তখনও মুক্তিযুদ্ধের অন্তিম লড়াই শুরু না-হলেও পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনীর দিন যে শেষ হয়ে আসছে তা আমরা বুঝতেই পারছিলাম, সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে। যদিও বিপুল ভোট পেয়েও তিনি দেশের হাল ধরতে পারেননি। উল্টে তাঁকেই গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। আর ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে প্রাণপণ লড়াই, তার মাঝেই আমরা প্রকাশ করেছিলাম মনোজ দত্ত-র লেখা ‘আমি মুজিব বলছি’। বইটির নামের সঙ্গে আজকের ভাষায় ‘ট্যাগলাইন’ ছিল ‘বাঙলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দিনপঞ্জী’। লেখক মনোজ দত্ত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের মানুষ। একসময় সক্রিয় রাজনীতি করতেন, পরে রাজনীতি থেকে সরেও আসেন। ‘পক্ষীরাজ’ নামে একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন। জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তাও ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর এই কাজটি খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এত বড় ঘটনা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ের এমন দিনপঞ্জিকা লেখা সত্যিই বড় কাজ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মনোজ দত্ত এবং আমার বড়দা হিমাংশুশেখর দে বাংলাদেশে গিয়ে ধানমণ্ডির বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর হাতে সে-বই তুলে দিয়ে এসেছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ফিরে এসে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণের পর বাংলাদেশ ক্রমশ সমৃদ্ধির চুড়োয় পৌঁছবে– এমনই ধারণা ছিল আমাদের। পড়শি দেশ হিসেবে ভারতের ভূমিকাও সব সময়েই ইতিবাচক থেকেছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে শৈশবেই খোঁড়া করে দেওয়া হয়। তারপর চলেছে সেদেশে দীর্ঘ সামরিক অথবা একনায়কের শাসন, যাতে আর যাই হোক দেশের সাধারণ মানুষের কোনও মৌলিক সমস্যার সমাধান হয় না। শেখ মুজিবের মৃত্যুর খবর সম্ভবত আমি রেডিওতেই শুনেছিলাম, পরের দিন খবরের কাগজে পড়ি। আমরা এক সময় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায়, অংশুমান রায়ের সুরে ও কণ্ঠে ‘শোনো, একটি মুজিবরের থেকে/ লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি/ আকাশে বাতাসে ওঠে রণি/ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ’ গান শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছি– তাই বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে আমি খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম। মাত্র তিন বছরেই এত বড় বাঙালি নেতার এমন পরিণতি মেনে নেওয়াটা খুবই কঠিন ছিল। আমি রাজনীতির লোক নই, বিশেষজ্ঞও নই। কিন্তু এত দূর থেকেও বঙ্গবন্ধু আমাদের চোখে একজন বাঙালি নায়ক ছিলেন এবং আজও আমার সেই বিশ্বাসে কোনও বদল হয়নি।

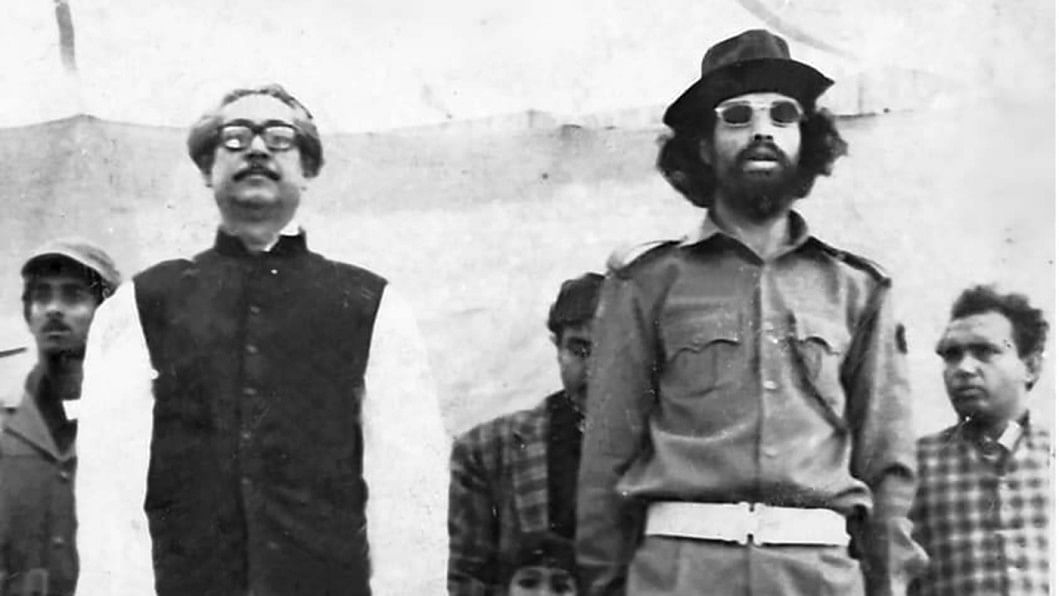

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূত্রেই তখন প্রায়ই শুনতাম বাঘা সিদ্দিকী (কাদের সিদ্দিকী) আর তাঁর কাদেরিয়া বাহিনীর কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় কাদেরিয়া বাহিনী ছিল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গেরিলা বাহিনী। কাদের সিদ্দিকীকে মানুষ ভালোবেসে ‘টাইগার’ বলত, ধীরে-ধীরে লোকমুখে তাঁর নামই হয়ে যায় বাঘা সিদ্দিকী এবং গেরিলা বাহিনীর নামও তাঁর নামানুসারে হয় কাদেরিয়া বাহিনী। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনি মানুষের মুখে-মুখে ফেরে। তাঁর বাহিনীতে প্রচুর অসামরিক মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েই কাদেরিয়া বাহিনী গড়ে ওঠে। একাত্তরের ডিসেম্বরে মাসের ১০ তারিখ ভারতীয় সৈন্যরা টাঙ্গাইলে পৌঁছলে কাদেরিয়া বাহিনী তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে টাঙ্গাইলকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করে। এটাই ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ দুর্গ। ১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল পতনের পর তাদের আর ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য ছিল না। ১৬ ডিসেম্বর ভারতের মিত্র বাহিনীর সঙ্গে কাদেরিয়া বাহিনীও ঢাকায় প্রবেশ করে।

১৯৭২ সালে পাকিস্তান জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু মুজিব লন্ডন, নয়া দিল্লি হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে এলে কাদের সিদ্দিকী এবং তাঁর বাহিনী টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলের মাঠে শেখ মুজিবের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেন। মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে কাদের সিদ্দিকী ফের সেই বাহিনী সক্রিয় করার কাজ শুরু করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-পার বাংলায় স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে চলে আসেন ১৯৭৭ সালে। সেই থেকে তিনি বর্ধমানে থাকতেন। সম্ভবত নয়ের দশকের শুরুতে আবার বাংলাদেশে ফিরে যান।

আমার সঙ্গে কাদের সিদ্দিকীর পরিচয় হয় ১৯৮৩-’৮৪ সাল নাগাদ। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী। ততদিনে অমিতাভ চৌধুরীর বই দে’জ থেকে বেরুতে শুরু করেছে। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতাও তৈরি হয়েছে। অমিতাভদার উদ্যোগেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাদের সিদ্দিকীর বেশ কয়েকটা লেখা তখন ধারাবাহিকভাবে ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। অমিতাভদা আমাকে বলেন কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখাগুলি নিয়ে একটা বই করতে। আমি কাদেরভাইয়ের সঙ্গে দেখা করি বর্ধমানে গিয়ে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি তিনি নিছক কোনও স্মৃতিনির্ভর লেখার কথা ভাবছেন না, বরং তাঁর লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের তথ্যনিষ্ঠ আনুপূর্বিক ইতিহাস লেখা। এই কাজের জন্য তিনি ১৯৮২ সাল থেকেই পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁর কাজে সাহায্যও করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু মানুষ। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে এই বইটি গড়পড়তা বইয়ের মতো হবে না, কাদের সিদ্দিকীর কাজের ধরন, মুক্তিযুদ্ধ এবং আটের দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে হুসেন মহম্মদ এরশাদের আমলের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে দু’-খণ্ডে তাঁর বই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। কাদের সিদ্দিকীর মনোকষ্টের মূল কারণ ছিল স্বাধীনতার পরে মুক্তিযোদ্ধা ও বীর শহিদদের কোনও মর্যাদা না পাওয়া। তিনি মনে করতেন দেশনেতাদেরই উচিত ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল বড়ো নেতারা গাঁ-গঞ্জের মুক্তিবাহিনীর মানুষের লড়াই-সংগ্রামের, আত্মবিসর্জনের খবর খুব একটা রাখতেন না। আর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারাও কোনও দিনই নেতাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁরা দেশের জন্য আত্মবলিদান দিতে ঘর ছেড়েছিলেন। তাঁদের একটাই মন্ত্র ছিল– স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু। চাওয়া-পাওয়ার অঙ্ক কষতে তাঁরা দড় ছিলেন না। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে হাজার-হাজার মুক্তিকামী ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাদের সিদ্দিকীর মতো লড়াকু নেতা লক্ষ করেছিলেন– ‘মাছের মায়ের যেমন পুত্র শোক নেই তেমনি আমাদের অনেক নেতারও অচেনা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তেমন কোন অনুভুতিই ছিল না’। সাধের বাংলাদেশ ছেড়ে এ-পার বাংলায় বসে তিনি বুঝেছিলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ পদদলিত। সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধারা নকল মুক্তিবাহিনীর কলঙ্কের বোঝায় পর্যুদস্ত ও নানাভাবে নির্যাতিত’। এই কথাটা অনুধাবন করেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা মানুষের মধ্যে পুনরায় জাগ্রত করতে চেয়ে কলম ধরেছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার পর সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনতার সেনানীদের যেমন কোনো মূল্য দেয়নি, তেমনই স্বাধীনতার মূল বার্তাটিও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনও আন্তরিক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ গঠনের পর থেকে ‘একদিকে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানি করা হয়েছে, অন্যদিকে নানা কৌশলে তাদের শতধা বিভক্ত করা হয়েছে’। নানা নামে, নানা দলে ভাগ করে সবাই নিজেদের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি করেছে।

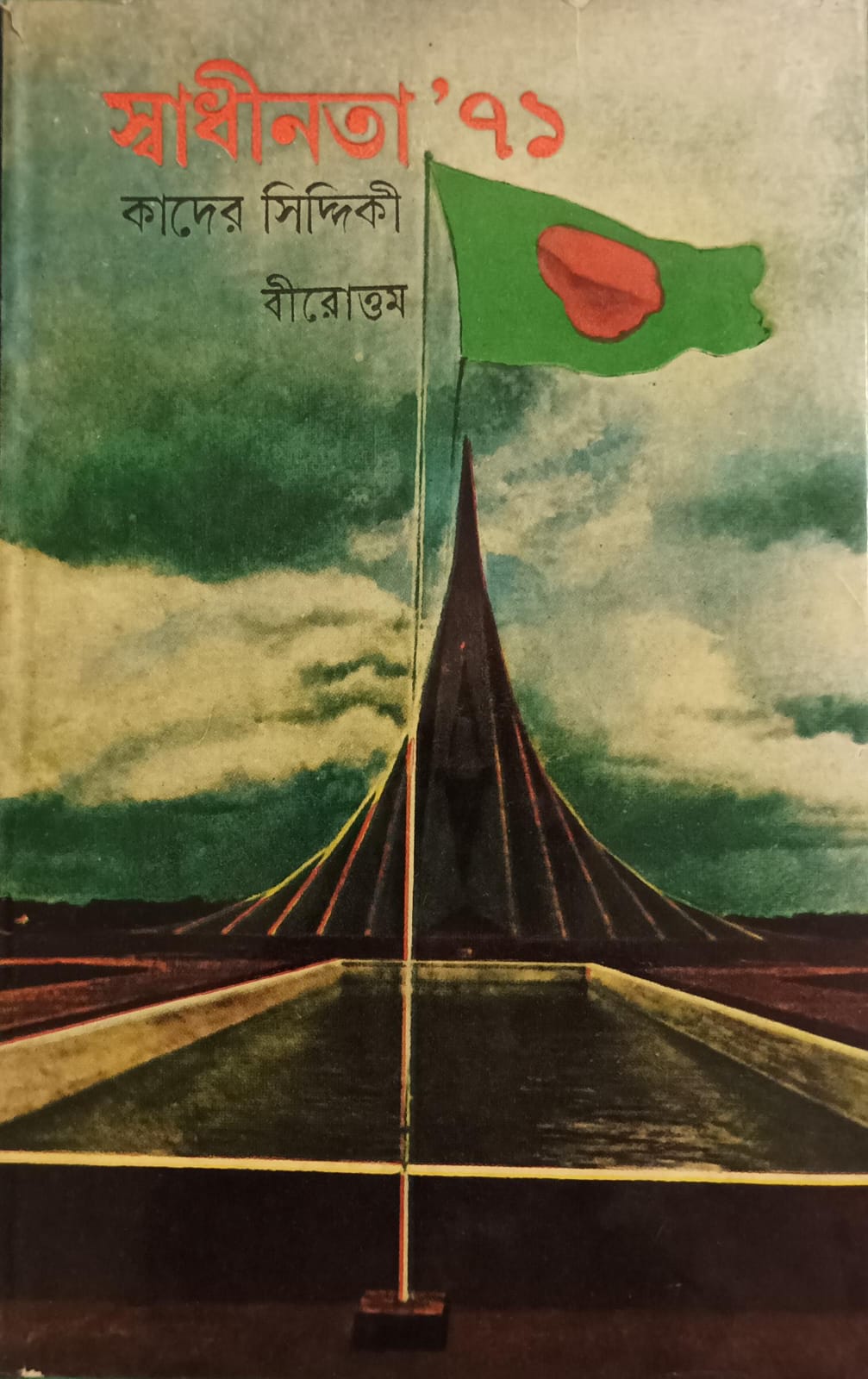

১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে কাদের সিদ্দিকীর ‘স্বাধীনতা ’৭১’-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় সে বছরের মার্চ মাসে। বইটি ছেপেছিলাম হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিটে অশোককুমার ঘোষের নিউ শশী প্রেস থেকে। মলাট করেছিলেন গৌতম রায়। এখন সে-বইয়ের পাতা উল্টোতে গিয়ে দেখছি ‘প্রকাশকের কথা’য় আমি লিখেছিলাম–

‘ও-পার বাংলার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম। ও-পার বাংলার বীর জনতার সংগ্রামে সে-দিন এ-পার বাংলাও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল।

তারপর এক দশকেরও বেশি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস বারুদের গন্ধে বারবার উগ্র হয়ে উঠেছে। সে-সব কথাই আমরা জানি।

একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে এ-পার এবং ও-পার বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য বই এবং হবেও। বিদেশেও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু বই।

একাত্তরের সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রাম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, সাংবাদিকের রিপোর্ট, ঐতিহাসিকের গবেষণা, নানা দলিল-দস্তাবেজ এ-যাবৎ যা-প্রকাশিত হয়েছে সে-সবের গুরুত্ব এবং মূল্য স্বীকার করেও বলতে পারি সেই মহান সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর এক পরম বিশ্বস্ত বীর সেনাপতি কিংবদন্তীর নায়ক কাদের সিদ্দিকীর ‘স্বাধীনতা ’৭১’ এই গ্রন্থ ঐ-সব রচনা থেকে সব দিক থেকেই পৃথক বৈশিষ্ট্য এবং গরিমাময়। এ-বই মুক্তিযুদ্ধের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস বা দলিলমাত্র নয়– সংগ্রামেরই প্রতিটি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র। সংগ্রামের বাইরে থেকে নয়, সংগ্রামের ভেতর থেকেই এই রচনার জন্ম।’

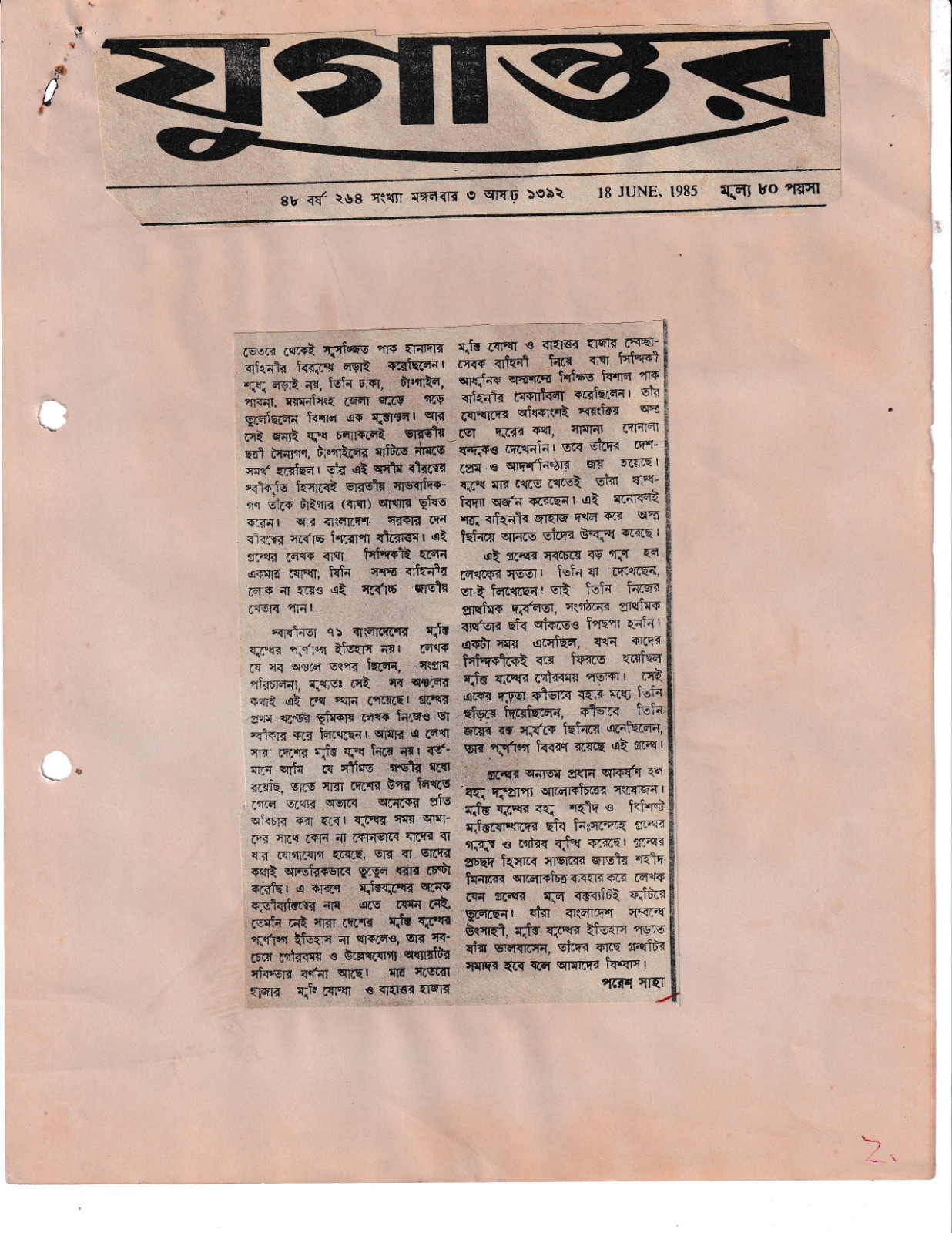

প্রথম খণ্ডের পিছনের মলাটে কাদেরভাইয়ের একটা কম বয়সের ছবির সঙ্গে কালোর ওপরে লাল কালিতে লেখা হয়েছিল– ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের নাম এক অবিস্মরণীয় স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত। সীমান্তের অপরপারে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে নয় বরং পৃখিবীর দুর্জয় অথচ ঘৃণ্যতম হানাদার পাক বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে চারিদিকে শত্রু বেষ্টিত অধিকৃত এলাকায় এক মুক্তিকামী তরুণ আব্দুল কাদের সিদ্দিকী পরবর্তী কালে যিনি ‘টাইগার সিদ্দিকী’ নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তিনি দেশের মাটিতে জনগণের মধ্যে অবস্থান করে স্বীয় অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, অভূতপূর্ব রণনীতি ও রণকৌশল এবং বিরল সামরিক প্রতিভাবলে গড়ে তুলেছিলেন সতেরো হাজার সুদক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও সত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবকের এক বিরাট এবং বিশাল বাহিনী। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্তাঞ্চলের চল্লিশ লক্ষ মানুষকে প্রকৃতপক্ষে পরিণত করেছিলেন এক একজন দেশপ্রেমিক মুক্তি যোদ্ধায়, অসংখ্য যুদ্ধে মোকাবিলা করেছিলেন বহু বহুগুণ বেশী শক্তিশালী ও সর্বাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত বর্বর হানাদার বাহিনীর সঙ্গে… যাঁর নাম শুনে সেই দুঃসহ রক্তঝরা দিনগুলোতেও আঁতকে উঠত রক্তপিপাসু দস্যুরা, এমনকি যাঁর অসাধারণ রণনৈপূণ্যের ফলে মিত্রবাহিনীর পক্ষে ঢাকা শহরের পতন ঘটাতে তাঁদের পরিকল্পিত সময় ও পথের পরিবর্তন ঘটেছিল সেই টাইগার সিদ্দিকীর লেখনীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিনটি থেকে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রতিটি ঘটনার বিশদ বিবরণ বিবৃত হয়েছে। ‘আমি যদি হুকুম দিবার না পারি তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পোড়ো’ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের আহ্বান বাস্তবে রূপ দিয়েছিল যে ‘কাদেরীয়া-বাহিনী’ তাদেরই প্রাণপ্রিয় সর্বাধিনায়ক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তীর মহানায়ক ‘টাইগার সিদ্দিকীর রোমাঞ্চকর অথচ বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী এই বইএর পাতায় পাতায় বিধৃত’। আজ পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে এই অংশটা অমিতাভ চৌধুরীরও লিখে দেওয়া হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য কাদেরভাই ‘বীরোত্তম’ খেতাব পেয়েছিলেন, তাই বইটিতে লেখকের নামের জায়গায় আমরা লিখেছিলাম ‘কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম’। তাঁর কাছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ছিল শেষ কথা। ‘স্বাধীনতা ’৭১’ বই দু’টির ভূমিকার নীচে নিজের নাম লেখার আগে তিনি লিখেছিলেন– ‘জয় বাংলা, জয় মুক্তিবাহিনী, জয় মহানায়ক বঙ্গবন্ধু’। ‘স্বাধীনতা ’৭১’-এর দুটি খণ্ডে আঠাশ আর তেইশ– মোট একান্নটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা লেখা হয়েছে। বইটির একেবারে শেষ অধ্যায়ে কাদেরভাই বর্ণনা করেছেন টাঙ্গাইলে মুজিবুর রহমানের সামনে তাঁদের অস্ত্র জমা দেওয়া ও টাঙ্গাইলের সভায় উপস্থিত দশ-বারো হাজার জনতার সামনে শেখ মুজিবের ভাষণ দিয়ে। ভাষণের শেষে মুজিবুর রহমানও উচ্চারণ করেছিলেন– ‘জয় বাংলা, জয় মুক্তিবাহিনী/ এবারের সংগ্রাম– দেশ গড়ার সংগ্রাম,/ এবারের সংগ্রাম– মুক্তির সংগ্রাম।’ কাদের সিদ্দিকী কীভাবে আজীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে নিয়ে চলেছেন তা বোঝা যায় দু’-জনের কথাশেষের উচ্চারণ থেকে। বইটি প্রকাশের পর ১৯৮৫-র ১৮ জুন ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় এই বইয়ের সমালোচনা লিখতে গিয়ে ‘স্বাধীনতা ’৭১’-এর ভূয়সী প্রশংসা করে পরেশ সাহা লিখেছিলেন–

‘এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় গুণ হল লেখকের সততা। তিনি যা দেখেছেন, তা-ই লিখেছেন। তাই তিনি নিজের প্রাথমিক দুর্বলতা, সংগঠনের প্রাথমিক ব্যর্থতার ছবি আঁকতেও পিছপা হননি। একটা সময় এসেছিল, যখন কাদের সিদ্দিকীকেই বয়ে ফিরতে হয়েছিল মুক্তি যুদ্ধের গৌরবময় পতাকা। সেই একের দৃঢ়তা কীভাবে বহুর মধ্যে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, কীভাবে তিনি জয়ের রক্ত সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে এই গ্রন্থে।

গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল বহু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধের বহু শহীদ ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি নিঃসন্দেহে গ্রন্থের গুরুত্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ হিসাবে সাভারের জাতীয় শহীদ মিনারের আলোকচিত্র ব্যবহার করে লেখক যেন গ্রন্থের মূলে বক্তব্যটিই ফুটিয়ে তুলেছেন।…’

কাদের সিদ্দিকীর বইয়ের কাজ যখন চলছে, তখন একদিন কোনও একটা কাজে গিয়েছিলাম লেখক শংকর-এর হাওড়ার বাড়িতে। মণিশংকরদা আমাকে কথায়-কথায় বললেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজে শামসুর রাহমানের একটি বই করা উচিত। তিনি শামসুর রাহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও নিলেন। ততদিনে আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজে আট-দশটা বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজের বইগুলি তখন শঙ্খদার (শঙ্খ ঘোষ) পরামর্শ নিয়ে স্বপনদা (স্বপন মজুমদার) দেখতেন। আমি শঙ্খদা এবং স্বপনদাকে মণিশংকরদার প্রস্তাবের কথা জানালে তাঁরা দু-জনে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন অবশ্যই শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমার যতদূর মনে পড়ছে এই বইটির জন্য আমি ঢাকায় কবির বাড়িতে গিয়ে দেখা করে এসেছিলাম। যদিও শামসুর রাহমান প্রথমে অন্য অনেক কবির মতোই কবিতার সংকলনকে ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ আখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু আমাদের এই সিরিজটির জনপ্রিয়তা এবং বাংলার বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কবির বই এই সিরিজে থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজিও হলেন। কিন্তু সমস্যা হল কবিতা বাছাই নিয়ে। শামসুর রাহমানের কবিতা-বইয়ের সংখ্যা অনেক। সেখান থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা বাছাই করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরি হল বিপুল আয়তনের। এদিকে আমাদের সিরিজের একটা আকার ততদিনে নির্ধারিত হয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে কবিতাসংগ্রহের আয়তনগত তফাতও আমরা রাখতে চাইছিলাম। তাই এই সিরিজের জন্য শামসুর রাহমানের পাণ্ডুলিপিটি আর একটু ছোট করার প্রয়োজন ছিল। আমি কবিকে সেকথা জানাতে তিনি নিজের অপারগতার কথা জানালেন। শেষ পর্যন্ত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বইটির জন্য কবিতা বাছাই করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আয়তনে বইটিকে নিয়ে এলেন। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে পূর্ণেন্দুদার মলাটে প্রকাশিত হল ‘শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা’। ‘জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতির উদ্দেশে’ উৎসর্গ করা বইটি আজও আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজের অন্যতম জনপ্রিয় বই। সে-বইয়ের পাতায়-পাতায় বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম কবির কিংবদন্তিতুল্য সব কবিতা আছে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় ২৭ মে ‘শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা’র সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং থেকেই প্রকাশিত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে ‘মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইটি নিয়ে ‘দুই বিদেশি কবির কবিতা’ নামে সমালোচনা লেখেন কবি কৃষ্ণ ধর। আবার ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকার ২-৬ আগস্ট সংখ্যায় বইটির তিন পাতাজোড়া সমালোচনা লেখেন কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। ‘প্রত্যাশার ঝুঁকি ও শামসুর রাহমান’ নামে সেই গ্রন্থ সমালোচনায় অমিতদা লেখেন– ‘কিছুটা অতিরেকের ঝুঁকি নিয়েও শামসুর প্রবলভাবে ফিরে যেতে চেয়েছেন তাঁর জন্মের উৎসে, স্বভূমিতে। এই প্রত্যাবর্তন প্রকৃতভাবে জীবন ও শিল্পের সমানুপাতিক রসায়ন হয়ে ওঠে ‘নিজ বাসভূমে’ কাব্যগ্রন্থে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রবল ঝোড়ো দিনগুলিতে ঐতিহাসিক আয়তন পেয়ে যায় ‘বন্দী শিবির থেকে’-র বেশ কিছু অসামান্য কবিতায়। শামসুর নামে পিরামিডটির শীর্ষবিন্দুতে তারার অক্ষরে খোদাই হয়ে গেছে এই দু’টি কাব্যগ্রন্থের নাম। বর্বর পাক-শাসকদের বিরুদ্ধে মরণপণ-সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে পূর্ববাংলার মানুষের বিক্ষোভে ঘন ঘন মাথা নাড়ায় অস্থিরতায় ‘নিজ বাসভূমে’-র শরীরে অজস্র চিড় জেগে উঠেছে।’

গত দু’-দশক ধরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে দুই বাংলাতেই মানুষের মধ্যেই আগ্রহ দেখা যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মহান আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ওই দিনটি পালনে অন্য আবেগ লক্ষ করা যায়। এখন এ-পার বাংলাতেও একই রকম মর্যাদায় দিনটি পালিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটির সঙ্গে কীভাবে যেন শামসুর রাহমানের একাধিক কবিতা একবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। কলকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গলায় ‘আমি বাংলায় গান গাই’ গানটি শুনলেই আমার শামসুরদা রাহমানের কথা মনে পড়ে যেত। ক’-দিন আগে প্রতুলদা ‘বাংলার মায়াভরা পথে’র কোন বাঁকে যেন মিলিয়ে গেলেন, শামসুর রাহমানও ২০০৬ সালে সেই বাঁকেই মিলিয়ে গেছেন। কিন্তু দুই বাংলার মানুষের চেতনায় ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটির দুই সদাজাগ্রত প্রহরী হলেন শামসুর রাহমান আর প্রতুল মুখোপাধ্যায়।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব……………………

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved