চাকরির নতুন রুটিন দম্পতির মধ্যে প্রথমে নতুন রোমাঞ্চ তৈরি করে, সংসারে একটু স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিন্তু আস্তে আস্তে এই চাকরিই হয়ে ওঠে নানা অশান্তির কারণ। বাইরের জগতের মেলামেশার ফলে মেয়েদের মন বদলাতে থাকে, সে বদল সহজে মেনে নিতে পারেন না ঘরের মানুষেরা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘আশা ও বাসা’ গল্পে আমরা দেখি রেখার চাকরিতে দ্রুত উত্থান আর কর্মব্যস্ততা মেনে নিতে পারেননি তাঁর স্বামী। স্বামী ও মেয়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল সম্পর্ক।

২২.

কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গিয়েছে। জানলার বাইরে ঝাঁটা বাড়িয়ে আসন্ন বৃষ্টিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন এক মহিলা। স্কুল থেকে যে তখনও ফেরেনি তাঁর মেয়ে মালতী! তবে শুধু মালতীর ঘরে ফেরা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা নয়। বিদ্যাসাগর কলোনির ঘরে ঘরে মেয়ে-বউরা চাকরি করে ফিরবে, ঝড়–বৃষ্টির পথ যেন তাদের কাউকে নাকাল না করে– এই প্রার্থনা মালতীর মায়ের। এ গল্প আমাদের বলেছেন অবসারপ্রাপ্ত স্কুল–শিক্ষিকা মালতী মজুমদার নিজেই।

যুগের প্রয়োজনে হিন্দু মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের চাকরিতে ঢোকার প্রবণতা সংসারের নানা সমীকরণকে কীভাবে পাল্টে দিয়েছিল, তার আভাস পাওয়া যায় এই সময়ের সাহিত্য–সিনেমা–স্মৃতিকথায়। পুরুষ উপার্জন করবেন, সেই উপার্জনে সংসার চলবে। সংসার চালানোর যে দৈনন্দিন পরিশ্রম– রান্নাবান্না, ঘরের কাজ– তা করবেন পরিবারের মেয়েরা। এই নিটোল ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ লালন করেছিল। দেশভাগ যখন মেয়েদের ঠেলে দিল চাকরির জগতে, সংসারে তৈরি হল নতুন আদান–প্রদান, দ্বন্দ্ব–নির্ভরতার সম্পর্ক।

১৯৪৯ সালে ঢাকা থেকে কলকাতায় আসেন কল্যাণী। একা বাবার রোজগারে চলত বিরাট সংসার। তাই চাকরি করার তাগিদ ছিল, আর পাঁচজন পূর্ব বাংলা থেকে আসা মেয়ের মতো। আইএ পাশ করেই চাকরিতে ঢোকেন কল্যাণী। প্রথম চাকরি টেলিফোন অপারেটরের। কল্যাণীর রোজগারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরল সংসারে। একদিকে যেমন চাকরি করে সংসারের হাল ফেরায় আনন্দ হত তাঁর, অন্য দিকে একটু অভিমানও ছিল। মনে হত তাঁর বিয়ে, সংসার নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও, ‘আমার চাকরি করা নিয়ে সবাই খুশি হত, কিন্তু মা ছাড়া কেউ ভাবত না, ওরও তো একটা জীবন আছে, ওকে যে পাত্রস্থ করতে হবে সেই চিন্তা ছিল না।’

মনে পড়ে যায় ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতার কথা। নীতার রোজগারটুকুই সকলে চাইত, তার ভালোমন্দের ভাবনা কারও ছিল না। প্রায় একই চিত্র উঠে আসে নরেন্দ্রনাথ মিত্রর ‘দূরভাষিণী’তে। বীণার একার রোজগারের ওপর নির্ভরশীল সংসার। সংসারের স্বার্থের বাইরে অন্য কোথাও বীণা টাকা খরচ করলেই শুরু হত নানা অশান্তি। একদিকে কল্যাণী, বীণা বা নীতারা চৌকাঠ পেরলেন, আবার অন্যদিকে হয়তো আটকে গেলেন বাপের বাড়ির সংসারের দায়িত্ব–কর্তব্যের বেড়াজালে।

বলা বাহুল্য, সব চাকুরিরতার পারিবারিক সমীকরণ এক ছাঁচের ছিল না। মালতীর মতো অনেকেই বলেছেন মা, বাবা, দিদি, জামাইবাবু, বউদি, পিসিমা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যর স্নেহ–ভালোবাসা আর সহযোগিতার কথা।

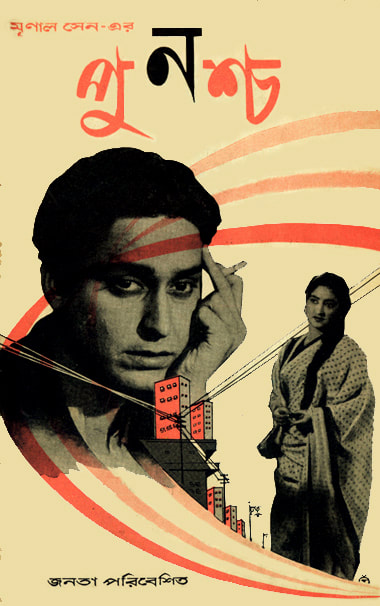

১৯৭০–এর শুরুতে স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরিতে ঢোকেন মালতীর বোন মিনতি ঘোষ। চাকরি–জীবনের নানা সমস্যায় তাঁর দিদি–জামাইবাবু ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা। কাজের সূত্রে আমরা কথা বলি স্মৃতি দাসের সঙ্গে। তাঁর বৌদি সন্ধ্যা মিত্র ছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স একাডেমির শীর্ষে। স্মৃতি বলেন তাঁর বৌদিই নিজের অফিসে তাঁর টাইপিস্টের চাকরির ব্যবস্থা করেন। দিদি গীতিকা মিত্রের জীবনেও তাঁর এই বৌদি আর দাদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মেয়ে হওয়ার সময় তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন এই দাদা–বৌদিই। স্বামী হঠাৎ মারা যাওয়ার পরেও সমস্ত প্রতিকূলতায় গীতিকার পাশে থেকেছিলেন তাঁরাই। চাকুরিরতা ননদ–বৌদির মধ্যে দৃঢ় সংহতির ছবি পাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে অসিত সেনের সিনেমা ‘চলাচল’ (১৯৫৬) বা ১৯৬১ সালে মৃণাল সেনের ‘পুনশ্চ’-এ।

মেয়েদের চাকরি কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তাঁদের দাম্পত্য জীবন? বিয়ের পরে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার উদাহরণ অজস্র। আবার স্বামীর চাকরি চলে যাওয়া বা কম উপার্জনের কারণে স্ত্রী চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছেন, এমন উদাহরণও অনেক।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘অবতরণিকা’, ‘দূরভাষিণী’ বা ‘ছোটোদিদিমণি’ গল্পের কথা বলা যায় এখানে। সংসারের অভাব মেটাতে চাকরিতে ঢোকে আরতি, কমলা, রেবা। চাকরির নতুন রুটিন দম্পতির মধ্যে প্রথমে নতুন রোমাঞ্চ তৈরি করে, সংসারে একটু স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিন্তু আস্তে আস্তে এই চাকরিই হয়ে ওঠে নানা অশান্তির কারণ। বাইরের জগতের মেলামেশার ফলে মেয়েদের মন বদলাতে থাকে, সে বদল সহজে মেনে নিতে পারেন না ঘরের মানুষেরা। কমলার চাকরি করায় যেমন তীব্র আপত্তি তাঁর শাশুড়ির। টেলিফোন অফিসে নাইট শিফট নিয়ে স্বামীও বারবার আপত্তি জানাত। আরতিকেও একটু দেরি হলে কথা শুনতে হত স্বামীর কাছে, চাকরি ছেড়ে দিতে বলা হত। চাকরি করতে গিয়ে সন্তান পালনে গাফিলতি হচ্ছে– এই কথা রেবাকে বারবার মনে করাত তাঁর স্বামী। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘আশা ও বাসা’ গল্পে আমরা দেখি রেখার চাকরিতে দ্রুত উত্থান আর কর্মব্যস্ততা মেনে নিতে পারেননি তাঁর স্বামী। স্বামী ও মেয়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল সম্পর্ক। তবে সব গল্পই এমন অসহযোগিতার নয়।

এই কাজের সূত্রে আমরা কথা বলেছিলাম গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমি চাকরির চিঠি পেয়ে যখন বাড়ি ফিরি, দেখি আমার শাশুড়ি ব্যাগ গুছিয়ে বাইরে বসে আছেন। আমার স্বামীকে বলেন আমায় কাশী পাঠানোর ব্যবস্থা কর, চাকরি করা বৌয়ের হাতে আমি ভাত খাব না।’ তাঁর স্বামী অবশ্য বদ্ধপরিকর ছিলেন তাঁর চাকরি করার বিষয়ে, মায়ের হুমকির তিনি তোয়াক্কা করেননি। গীতশ্রী বলেন, তাঁর জীবনে পড়াশোনা ও চাকরি সম্ভব হয়েছে তাঁর বাবা ও স্বামীর জন্য। শুধু উৎসাহ নয়, তাঁর মর্নিং কলেজের ক্লাসের সময় শিশুকন্যার দেখাশোনার ভারও নিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। পরে অবশ্য শাশুড়িও মেনে নেন তাঁর চাকুরিরতা বৌমাকে। বৌমার কাছেই তিনি নাতনিদের ফ্রক বোনার উল কিনে দেওয়ার আর্জি জানাতেন। কখনও কখনও এক সঙ্গে যেতেন কেনাকাটা করতে।

১৯৩৮-এ জন্ম সুলেখা সেনের। তাঁর স্মৃতি–কথায় একই ধরনের ছবি উঠে আসে। ‘উনি (অশোক সেন) সব সময়েই চাইতেন আমি একটা চাকরি করি। বিয়ের পর লাইব্রেরি সায়েন্স পড়েছিলাম। তার পর তো চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান হয়ে ঢুকলাম। যদিও শাশুড়ির খুব আপত্তি ছিল। শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন।’

শ্বশুরবাড়িতে স্বামী বাদে অন্যদের সাহায্যের কথাও বলেছেন অনেকে। শ্বশুরবাড়িতে কল্যাণী ঘোষ একমাত্র মহিলা। শাশুড়ি মারা গেছেন– শ্বশুর, স্বামী আর ছোট দুই দেওর। কিন্তু মেয়ে–পুরুষের প্রত্যাশিত ভূমিকা মেনে এই বাড়ি চলত না। তিনি বলেন, ‘আমি চলে যেতাম চাকরিতে নাতনিকে ওঁর (শ্বশুর) কাছে রেখে। নিজের সাধ্যমতো ওকে খেতে দেওয়া, নিজে পারতেন না তাও ওকে নিয়ে বিকেলে বেড়ানো, সব করতেন তিনি।’

ভোরবেলা বাড়ির কাজ সেরে বেরতে হত মালতী মজুমদারকে। তাই আগের রাতেই কিছুটা কাজ গুছিয়ে রাখতেন। তাঁর মনে পড়ে তাঁদের এক কামরার ঘরে তিনি জানলার পাশে বসে তরকারি কাটছেন, জেগে বসে আছেন তাঁর শ্বশুর। মালতীর ভূতে ভয় তিনি জানতেন, তাই রাত জেগে পাহারা দিতেন। ডিফেন্সে চাকরি করতেন মায়া ঘোষ। উদারমনা শ্বশুরবাড়িতে চাকরি করায় কোনও বাধা পাননি। যদিও সংসারের সিংহভাগ কাজ তাঁকেই করতে হত, বিকেলে কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখতেন তাঁর শাশুড়ি।

ভালোবাসা, আপস, ঝগড়া, অভিমান– পরিবারের নানা জটিলতার মধ্যে চাকুরিরতাদের নিজেদের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষারও আভাস পাওয়া যায় কিছু গল্পে, সাক্ষাৎকারে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ১৯৪২–এর উপন্যাস ‘ধরা বাঁধা জীবন’-এ আমরা পড়ি প্রভার কথা। ‘যখন খুশি বাহির হইয়া গিয়া যখন খুশি সে ফিরিয়া আসে, দিবারাত্রি বাহিরে কাটাইলেও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় না সে কোথায় ছিল। আপনজনের দিকে ইচ্ছা হইলে তাকায়, ইচ্ছা না হইলে তাকায় না। ঘরের দরজার মোটা পর্দাটি টানিয়া দিলে সে একা হইয়া যায়, পর্দা সরাইয়া ঘরে উঁকি দিবার সাহস পর্যন্ত কারও হয় না।’

প্রভা ডাক্তার, সংসারের কর্ত্রীও। তার কথায় বাড়ির সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট গল্প ‘চেক’-এও আমরা পাই খানিকটা একরকম চিত্র। অফিসে মুখচোরা, লাজুক কিছুটা ভীত সরসী তার বাড়ির কর্ত্রী। ‘বাড়ির সবাই তা জানে আর তার ওপর নির্ভরও করে। সবাই সমীহ করে, সম্মান করে তাকে। অফিস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দিদি তার হাত–পা ধোওয়ার জল এগিয়ে দেয়, বাবা পাখার বাতাস করতে করতে তার শ্রান্ত শরীরের জন্য উদ্বেগ জানান, মা মুড়ির বাটি আর চায়ের কাপ হাতে করে সামনে এসে দাঁড়ান। বাড়িতে আগেকার দিনে সরসীর বাবার যে সমাদর ছিল, এখন সেই আদর সম্মান পাচ্ছে সরসী।’

নানা টুকরো টুকরো ছবির মধ্যে দিয়ে একটা বড় প্রশ্ন মাথায় আসে। প্রথম যুগের মেয়েরা কি চাকরিতে খুঁজে পেয়েছিলেন স্বাধীনতার স্বাদ? নাকি তাঁদের কাছে চাকরি মানে নিজেদের শখ–আহ্লাদ বিসর্জন দেওয়া, সাংসারিক অশান্তি, বা অফিস আর সংসারের কাজের মিলিত চাপ? এক কথায় দেওয়ার মতো নির্দিষ্ট কোনও উত্তর নেই এইসব প্রশ্নের। শুধু এইটুকুই বলা যায়, প্রথম যুগের চাকুরিরতারা চিরাচরিত সাংসারিক নিয়ম নীতিকে প্রশ্ন করেছিলেন, ছক ভেঙেছিলেন, একটু হলেও বাড়তি গুরুত্ব আদায় করেছিলেন ঘরে বাইরে। উত্তরকন্যাদের চৌকাঠ পেরনো মসৃণ হয়েছিল তাঁদের মা, দিদিমা, ঠাকুমাদের জন্য।

তথ্যসূত্র:

‘মেয়েলি জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ’ প্রবন্ধ, জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা’ গ্রন্থ, (সম্পা.) সেমন্তী ঘোষ, গাংচিল, কলকাতা, ২০০৮

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২১: উদ্বাস্তু, শিক্ষক বা খাদ্য আন্দোলনে চাকুরিরতা মেয়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো

পর্ব ২০: অদক্ষ হলেও চলবে, কিন্তু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য না থাকলে চাকরি পাওয়া ছিল দুষ্কর!

পর্ব ১৯: শৌচাগার নেই, এই অজুহাতে মেয়েদের চাকরি দেয়নি বহু সংস্থা

পর্ব ১৮: অফিসে মেয়েদের সখ্যকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিছক পরনিন্দা-পরচর্চার ক্ষেত্র মনে করেছিল

পর্ব ১৭: পুরুষ সহকর্মীদের ‘বন্ধু’ ভাবতে অস্বস্তি হত পাঁচ ও ছয়ের দশকের চাকুরিরতাদের

পর্ব ১৬: ট্রামের স্বস্তি না বাসের গতি, মেয়েদের কোন যান ছিল পছন্দসই?

পর্ব ১৫: অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শই শুধু নয়, চৌকাঠ পেরনো মেয়েরা পেয়েছিল বন্ধুত্বের আশাতীত নৈকট্যও

পর্ব ১৪: লীলা মজুমদারও লেডিজ সিট তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন!

পর্ব ১৩: অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাচ্ছে, বলতেন উদ্বাস্তু যুবকরা

পর্ব ১২: মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবির মিঠুর মতো অনেকে উদ্বাস্তু মেয়েই চাকরি পেয়েছিল দুধের ডিপোতে

পর্ব ১১: প্রথম মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর চাকরির শতবর্ষে ব্যাঙ্কের শ্রমবিভাজন কি বদলে গিয়েছে?

পর্ব ১০: সেলসগার্লের চাকরিতে মেয়েরা কীভাবে সাজবে, কতটা সাজবে, তা বহু ক্ষেত্রেই ঠিক করত মালিকপক্ষ

পর্ব ৯: স্বল্পখ্যাত কিংবা পারিবারিক পত্রিকা ছাড়া মহিলা সাংবাদিকরা ব্রাত্য ছিলেন দীর্ঘকাল

পর্ব ৮: অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের ‘চিরকালীন বোঝা’র তকমা দিয়েছিল সরকার

পর্ব ৭: মেয়েদের স্কুলের চাকরি প্রতিযোগিতা বেড়েছিল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর

পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?

পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved