আমরা কথা বলেছিলাম সদ্যপ্রয়াত মধুশ্রী দাশগুপ্তর সঙ্গে। মৈত্রেয়ী দেবীর মেয়ে তিনি। বিয়ের পর থেকেই তাঁর অঞ্চলের মেয়েদের ও বাচ্চাদের শিক্ষা, কর্ম সংস্থানের জন্য তিনি নানারকম উদ্যোগ নেন। প্রথমে নিজের অঞ্চলে উদ্বাস্তু মেয়েদের কাজ শেখানো শুরু করেন। তার থেকেই ভাবনা শুরু হয় চাকুরিরতা মায়েদের জন্য, ‘মায়েরা যে কাজে যান, বাচ্চাদের দেখাশোনা কে করে।’ এই ভাবনা থেকেই ১৯৭২-এ শুরু হল দোলনা, সম্ভবত কলকাতা শহরের প্রথম স্কুল যেখানে ক্রেশ ছিল। গুটিকতক ছেলেমেয়ে নিয়ে শুরু হয় ক্রেশ তাঁর বাড়ির বসার ঘরে। মাইনে তখন ২৫ টাকা। এদের মায়েরা সবাই চাকরি করেন।

২৪.

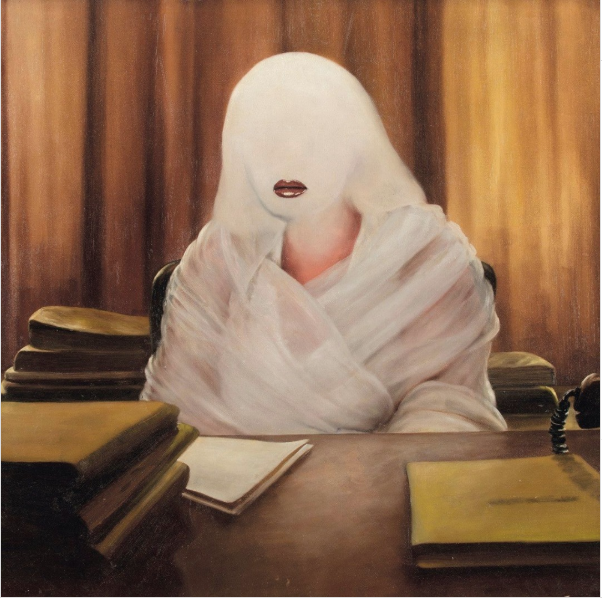

‘শুধু সংসার নিয়ে থাকতে গেলে রাঁধা আর চুল বাঁধা দুই-ই অপরিহার্য। কিন্তু আজকালকার মেয়েকে রাঁধা আর চুল বাঁধা এক পর্যায় ফেলে সর্বতোভাবে ভিন্ন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাঁধা চুল বাঁধা ইত্যাকার যাবতীয় গৃহের কাজ একদিকে আর একদিকে বাইরের কাজ– চাকরি-বাকরি সভা-সমিতি, পার্টি, দেশের কাজ, সাংস্কৃতিক ত্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি ওতপ্রোতঃভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে তার জীবনের সঙ্গে। অর্থাৎ সংসার একদিকে ও বহিঃসংসার আর একদিকে– টাগ অব ওয়ার করতে লেগেছে আজকালকার মেয়েদের নিয়ে।’

ইন্দুমতি ভট্টাচার্যের লেখা এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালের ১২ জানুয়ারি, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র রবিবাসরীয় ‘নারীর কথা’ কলামে। দেশভাগের পর বহু মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি পরিবারের মেয়েদের ঘরের কাজের সঙ্গে যুক্ত হল অফিসের কাজ। এই সময়ের লেখালেখি স্মৃতিকথা থেকে অনুমান করা যায় যে আগে বাইরে না বেরিয়ে মেয়েদের বাড়িতে যতখানি কাজ করতে হত, চাকুরিরতা অবস্থায় প্রায় একই পরিমাণ ঘরের কাজ করতে হত তাঁদের।

১৯৮১ সালে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী জুলিয়া ক্রস্টিভা ‘উইমেনস টাইম’ বা মেয়েদের সময় নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি দেখান, বহু যুগ ধরেই সময়ের চলমানতাকে পুরুষের এগিয়ে চলার নিরিখে দেখা হয়েছে– বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তির অগ্রগতি, সবই পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। অন্যদিকে সময়ের স্থিতিশীলতাকে মহিলাদের প্রজননের প্রেক্ষিতে দেখা হয়। সময়ের এই একমাত্রিক ধারণাকে বারেবারে প্রশ্ন করেছেন নারীবাদীরা। বারবারা অ্যাডাম তাঁর গবেষণায় দেখান, সময়কে কাজ-বিশ্রাম-অবসর এরকম আলাদা আলাদা ভাগে সাধারণত ভাগ করা যায় না মেয়েদের জীবনে। সময় তাঁদের কাছে একরকম রিদম বা তাল। ঘরে-বাইরে একই সময় নানা কাজের সঙ্গে এই তাল রাখতে গিয়ে তৈরি হয় সময়ের অভাব, সব সময় ব্যস্ত থাকা।

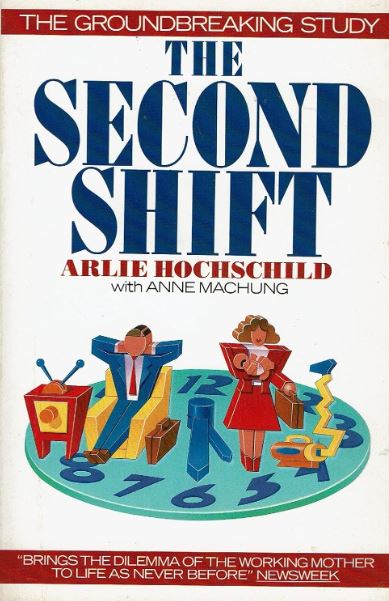

১৯৮৯-এ আর্লি হসচাইল্ড আর এনা ম্যাচুংয়ের লেখা ‘সেকেন্ড শিফট’ বইতে আমরা দেখি চাকুরিরতা মহিলাদের কাজের দিনের দুটো শিফট– অফিস প্রথম ও বাড়ি দ্বিতীয়। তবে একথা মনে রাখা ভালো যে, এই মধ্যবিত্ত অফিসে চাকরি করা মেয়েদের অনেক আগে থেকেই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মেয়েরা বেতনের জন্য বাইরের কাজ আর বাড়ির কাজ– দুই-ই করতেন।

১৯৫৫ সালে চাকরিতে ঢোকেন মায়া ঘোষ। ডিফেন্স বিভাগে চাকরি। বিয়ে হয় ১৯৫৮ সালে, বিয়ের পর হন আচার্য। উদারমনা শ্বশুরবাড়িতে চাকরি নিয়ে কোনও বাধা পাননি। তবে আচার্যরা ব্রাহ্মণ, বাড়িতে অনেক নিয়ম। শাশুড়ি, পিসশাশুড়ি নিরামিষ খেতেন, নারায়ণের ভোগ দিয়ে সেই খাবার তাঁদের দেওয়া হত। আমিষ-নিরামিষ মিলিয়ে জনা ২০ লোকের রান্না সমস্ত সেরে সাড়ে ন’টায় অফিস বেরতেন তিনি। উঠতে হত ভোর চারটেয়।

এই কাজের সূত্রে আমরা কথা বলেছিলাম বিদ্যাসাগর কলোনি নিবাসী মালতী মজুমদারের সঙ্গে। তিনি বলেন, বাড়ি এসে দেখতাম বারান্দায় বোঝাই বাসন। উনুনটায় দেশলাইটা জ্বালিয়ে ঘরে চলে যেতাম, গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে আসতাম। তারপর সবাইকে চা দিয়ে লেগে যেতাম। আমার শাশুড়ির তো অনেক বয়স, অত কাজ করবেন কী করে!

শুধু বাড়ির লোক নয়, তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত আনাগোনা ছিল আত্মীয়দের, তাঁরা এলে খেয়েও যেতেন। ওই সব রান্নার ভার ছিল মালতীর ওপর। এমনকী, পরিবারের ন’জনের বিয়েও হয়েছে তাঁদের বাড়ি থেকে, তাঁদের তত্ত্বাবধানে। অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া বাকি দিনের খাওয়া, দেখাশুনো, বাড়ি পরিষ্কার– সব দায়িত্ব ছিল তাঁর।

বাড়ির কাজের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের জীবনে যুক্ত হয় সময়ের নতুন উপকরণ– সময়ে অফিস পৌছনো, অফিসের কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়া। উনুনে ভাত চাপিয়ে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছতে যেতেন জ্যোৎস্না সিনহা। ফেরার পথে যদি দেখতেন বাড়ির ছাদ থেকে ধোঁয়া উঠছে বুঝতেন ভাত বেশি সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি এ-ও বুঝতেন যে অফিস পৌঁছতে তাঁর দেরি হয়ে যাবে। লেট হওয়ার জন্য তাঁর এক ঊর্ধ্বতন অফিসার তাঁকে অপমানও করতেন, বলতেন সময়ে ঢুকতে না পারলে ছেলেকে হস্টেলে দিয়ে আসতে।

২০১৮-এ প্রকাশিত হয় সমাজবিজ্ঞানী এমা ডাউলিঙ্গের ‘দ্য কেয়ার ক্রাইসিস’। তিনি লেখেন পরিবারের পরিচর্যার কাজে মহিলাদের অনেকটা সময় দিতে হয়। পরিচর্যার সময় বেঁধে দেওয়া মুশকিল, যত্ন করাকে যুক্তি বা কুশলতা (efficiency) দিয়ে বেঁধে দেওয়া সম্ভব না। তবে এই কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি নানা উপায়ে বাড়ির ও পরিচর্যার কাজের সময়কে এই মহিলারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন।

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মর্নিং কলেজে চাকরি করতেন। তিনি বলেন তিনি সকাল ৬টার ক্লাস নিতেন, ‘সকালের ক্লাস কেউ নিতে চাইত না কিন্তু আমার তাতেই সুবিধা হত, আয়া রাখার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। সকাল সকাল ক্লাস সেরে আমি ১০টার মধ্যে ফিরে আসতাম।’

দুই মেয়ের দেখাশুনো, বাড়ির কাজ, তার সঙ্গে কলেজের চাকরি, নিজের পড়া সব কিছুর তাল সামলাতে গীতশ্রী এই ব্যবস্থা করেছিলেন। স্কুলে বেরনোর আগে রান্না করে যেতে হত মালতীকে। তরকারি কেটে ধুয়ে আগের দিন রাতে কাজ এগিয়ে রাখতেন তিনি।

১৯৫১-’৮১-র কলকাতায় গৃহ পরিচারিকাদের নিয়ে গবেষণা করেন ঈশিতা আর দীপিতা চক্রবর্তী। ১৯৫১-র সেন্সাস থেকে লক্ষ করা যায় যে, দেশভাগের পর এই পেশায় মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যায়। একই সঙ্গে চোখে পড়ে অনেক বেশি পরিমাণে পরিচারিকার বিজ্ঞাপন। এই কাজে তাঁরা দেখান উদ্বাস্তু মেয়েরা অল্প বেতনে কাজ করতে রাজি হওয়ায় এতদিন পুরুষ প্রধান এই পেশার লিঙ্গ সমীকরণ কিছুটা বদলাতে শুরু করে। তবে শুধু তাই নয়। বিজ্ঞাপনের ধরন থেকে তাঁরা এ-ও অনুমান করেন যে, এই পরিচারিকাদের অনেককে বাড়ির এমন কাজের জন্য নিযুক্ত করে হচ্ছে যা এতদিন মূলত বাড়ির মেয়েরাই করতেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বেশি হারে চাকরিতে ঢোকায় তৈরি হয় এই প্রয়োজনীয়তা। সব পরিবারের অবশ্য সেই সামর্থ্য ছিল না।

আমাদের কাজেও খানিকটা একই রকম চিত্র ফুটে ওঠে। বাড়ির কাজ, রান্না আর কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাচ্চার দেখাশুনায় এঁরা অনেকেই বাড়ির কাজের লোকের ভূমিকা স্বীকার করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আশা ও বাসা’ গল্পে দেখা যায় মেয়ের পাখির দেখাশুনোর জন্য রাখী আয়া রেখেছিল। কাজের চাপ আর সময়ের অভাবে মেয়ের যত্ন নেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা।

গীতিকা মিত্রের মেয়ে হওয়ার পরে পরে তাঁর মাতৃত্বের ছুটি শেষ হয়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরিতে তিনি ফিরে যান, স্বামীরও দূরে দূরে পোস্টিং। মেয়ের দেখাশোনার জন্য একজনকে রাখেন। গীতিকা বলেন, ‘অল্পবয়সিই ছিল কিন্তু কী তুখোড় ছিল। সুন্দর করে ওকে রাখত। আমি তো বলতাম ওই পুপুর (মেয়ের) মা। খুব ভালো কাজ করত, পুপুকেও খুব ভালোবাসত। বিজয়গড়ে থাকত কলোনিতে। অন্নপূর্ণাকে আমি কোনওদিন ভুলব না।’

এই কাজের প্রসঙ্গে আমরা কথা বলি দীপালি মুখার্জির সঙ্গে। স্বামী মার্চেন্ট নেভিতে চাকরি করতেন, বেশিরভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকতেন। দীপালি আর্ট কলেজে ক্লাস করতেন আর নানা জায়গায় যেতেন কনে সাজাতে, তত্ত্ব সাজাতে। বাড়ির কাজ, রান্নাবান্না, ছেলেমেয়ের দেখাশোনোর জন্য তিনি অনেকটাই নির্ভরশীল ছিলেন কাজের লোকের ওপর।

সারাদিনের লোক না রেখে অনেক পরিবার ঠিকের লোক, রান্নার লোক নিয়োগ করত। কল্যাণী ঘোষের পরিবারে তিনি ছিলেন একা মহিলা। সকাল সকাল অফিসে বেরিয়ে যেতে হত, রান্নাবান্নার জন্য লোক ছিল। মায়া ঘোষও বলেন ঠিকে লোকের কথা।

বাচ্চা দেখাশুনোর বা সারাদিনের লোকের উল্লেখ আমরা পাই মূলত সেই মহিলাদের কাছে যাঁরা ছোট পরিবারে থাকতেন। ঈশিতা ও দীপিতা চক্রবর্তীর কাজেও এই কথাই পাওয়া যায়। রাকা রায়ও তাঁর কাজে পরিবারের ধরনের সঙ্গে বাড়ির কাজের লোকের ধরন পাল্টানোর কথা বলেছেন। আগের লেখায় আমরা দেখিয়েছি যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে বাচ্চার দেখাশোনো অনেকাংশে পরিবারের অন্যরা করতেন। চাকরি করা মধ্যবিত্ত মেয়েদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচর্যার কাজ, বিশেষত ছেলেমেয়েদের দেখাশুনোর কাজ নিয়ে আলোচনা হয়।

১৯৫৮-এর আনন্দবাজারে আমরা পড়ি, লীলা মজুমদারের এই বিষয়ে আলোচনা। ‘‘এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, শিক্ষিত মা’রা হল জাতি গঠনের প্রধান সহায়। তবে পনেরো বছর পরে আশা করা যায় যে, আমাদের দেশে অবৈতনিক বাধ্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কাজেই আপিসের সময় খুব ছোট শিশু ছাড়া বিশেষ কেউ ঘরে থাকবে না। ছোট শিশুদের রাখবার ব্যবস্থাও নিশ্চয় হবে, যেমন সব দেশে আছে।’’ (জানুয়ারি ২৬, ১৯৫৮)

বাচ্চার দেখাশোনো মূলত বাড়িতে হলেও এই সময় কিছু ক্রেশের উল্লেখও পাওয়া যায়। অঞ্জলি আচার্য নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে নার্স ছিলেন। সারাদিনের কাজ। ছেলে কৌশিকের যখন চার বছর বয়স তিনি ভর্তি করেন পাড়ারই এক স্কুলে। এই স্কুলেই দু’জন বৃদ্ধ একটা ক্রেশ চালাতেন। পাড়ার লোকে বলত ‘দুই দাদুর বোর্ডিং’। অঞ্জলির মনে পড়ে, এখানে ছেলের খুব যত্ন হত। তবে ক্রেশ খোলার সব উদ্যোগ সফল হয়নি। চন্দ্রশেখর বসু, এল আই সি ইউনিয়নের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বলেন তাঁরা বিমা অফিসে ক্রেশ খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু তা সফল হয়নি। টেলিফোন অফিসে চাকরি করতেন দেবাশীষ দত্তগুপ্ত। তিনি বলেন সেখানেও ক্রেশ খোলা হয়েছিল। সেই ক্রেশ অবশ্য দু’-এক বছরেই বন্ধ হয়ে যায়।

আমরা কথা বলেছিলাম সদ্যপ্রয়াত মধুশ্রী দাশগুপ্তর সঙ্গে। মৈত্রেয়ী দেবীর মেয়ে তিনি। বিয়ের পর থেকেই তাঁর অঞ্চলের মেয়েদের ও বাচ্চাদের শিক্ষা, কর্ম সংস্থানের জন্য তিনি নানারকম উদ্যোগ নেন। প্রথমে নিজের অঞ্চলে উদ্বাস্তু মেয়েদের কাজ শেখানো শুরু করেন। তার থেকেই ভাবনা শুরু হয় চাকুরিরতা মায়েদের জন্য, ‘মায়েরা যে কাজে যান, বাচ্চাদের দেখাশোনা কে করে।’ এই ভাবনা থেকেই ১৯৭২-এ শুরু হল দোলনা, সম্ভবত কলকাতা শহরের প্রথম স্কুল যেখানে ক্রেশ ছিল। গুটিকতক ছেলেমেয়ে নিয়ে শুরু হয় ক্রেশ তাঁর বাড়ির বসার ঘরে। মাইনে তখন ২৫ টাকা। এদের মায়েরা সবাই চাকরি করেন। মধুশ্রী বলেন, তিনি একবারই ক্রেশের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ‘স্টেটসম্যান’ কাগজে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্য নয়, দোলনার নাম লোকে জানতে পারে গণপরিবহণের দৌলতে। বাস-ট্রামে করে বাবা-মায়েরা আসতেন বাচ্চাদের স্কুলে দিতে, সেখানেই কথা শুনে অন্যান্য বাবা-মা যোগাযোগ করতেন, ভর্তি করতেন ছেলেমেয়েদের। স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, আঁকা শেখার ব্যবস্থায় ছিল সেখানে। দোলনার তখন নিজের বাড়ি ছিল না, যেমন যেমন বাচ্চার সংখ্যা বাড়ত বাড়ি ভাড়া নিতেন তিনি। প্রথম দিকে প্রায় সব ক্লাসই নিজে নিতেন। বাচ্চারা তাঁর নাম দেয় ‘আন্টিমাসি’।

দোলনা শুরু হওয়ার প্রায় বছর ১৫ আগে লীলা মজুমদার আশা করেছিলেন সমাজে এরকম ব্যবস্থা হবে যেখানে মায়েরা বাচ্চাদের রেখে চাকরি করতে যেতে পারবেন নিশ্চিন্তে। তবে কলকাতা শহরে এরকম ব্যবস্থা এখনও বিশেষ নেই। দোলনার ক্রেশের ৫০-এর বেশি বছর কেটে গিয়েছে। আন্টিমাসিও আজ নেই। রয়ে গিয়েছে তাঁর সযত্নে তৈরি সেবাশ্রম ও পরিচর্যার এই বিকল্প কাঠামো, যা কয়েক প্রজন্ম চাকুরিরতাদের প্রথম দ্বিতীয় দুই শিফটই কিছুটা হলেও সহজ করেছে।

তথ্যসূচি

Julia Kristeva, et al. “Women’s Time.” Signs, vol. 7, no. 1, 1981.

Arlie Hoschild and Anna Machung, The Second Shift: Working Families and Revolution at Home. Penguin Pubishing House. 2012

Ishita Chakravarty and Deepita Chakravarty. “For Bed and Board Only: Women and Girl Children Domestic Workers in Post-Partition Calcutta (1951–1981)” Modern Asian Studies 47(2)

Barbara Adam. “Time”. Theory, Culture & Society, 23(2-3). 2006.

Emma Dowling. The Care Crisis: What Caused it and How Can We End it? Verso Books. 2018

Raka Ray and Seemin Qayum. “Cultures of Servitude: Modernity, Domesticity, and Class in India” Standford University Press. 2009

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২৩: ‘কে তুমি নন্দিনী’র মধ্যে কি লুকিয়েছিল চাকরিরতা মেয়েদের প্রতি সস্তা রসিকতা?

পর্ব ২২: প্রথম যুগের মেয়েরা কি আদৌ চাকরিতে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন?

পর্ব ২১: উদ্বাস্তু, শিক্ষক বা খাদ্য আন্দোলনে চাকুরিরতা মেয়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো

পর্ব ২০: অদক্ষ হলেও চলবে, কিন্তু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য না থাকলে চাকরি পাওয়া ছিল দুষ্কর!

পর্ব ১৯: শৌচাগার নেই, এই অজুহাতে মেয়েদের চাকরি দেয়নি বহু সংস্থা

পর্ব ১৮: অফিসে মেয়েদের সখ্যকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিছক পরনিন্দা-পরচর্চার ক্ষেত্র মনে করেছিল

পর্ব ১৭: পুরুষ সহকর্মীদের ‘বন্ধু’ ভাবতে অস্বস্তি হত পাঁচ ও ছয়ের দশকের চাকুরিরতাদের

পর্ব ১৬: ট্রামের স্বস্তি না বাসের গতি, মেয়েদের কোন যান ছিল পছন্দসই?

পর্ব ১৫: অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শই শুধু নয়, চৌকাঠ পেরনো মেয়েরা পেয়েছিল বন্ধুত্বের আশাতীত নৈকট্যও

পর্ব ১৪: লীলা মজুমদারও লেডিজ সিট তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন!

পর্ব ১৩: অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাচ্ছে, বলতেন উদ্বাস্তু যুবকরা

পর্ব ১২: মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবির মিঠুর মতো অনেকে উদ্বাস্তু মেয়েই চাকরি পেয়েছিল দুধের ডিপোতে

পর্ব ১১: প্রথম মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর চাকরির শতবর্ষে ব্যাঙ্কের শ্রমবিভাজন কি বদলে গিয়েছে?

পর্ব ১০: সেলসগার্লের চাকরিতে মেয়েরা কীভাবে সাজবে, কতটা সাজবে, তা বহু ক্ষেত্রেই ঠিক করত মালিকপক্ষ

পর্ব ৯: স্বল্পখ্যাত কিংবা পারিবারিক পত্রিকা ছাড়া মহিলা সাংবাদিকরা ব্রাত্য ছিলেন দীর্ঘকাল

পর্ব ৮: অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের ‘চিরকালীন বোঝা’র তকমা দিয়েছিল সরকার

পর্ব ৭: মেয়েদের স্কুলের চাকরি প্রতিযোগিতা বেড়েছিল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর

পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?

পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved