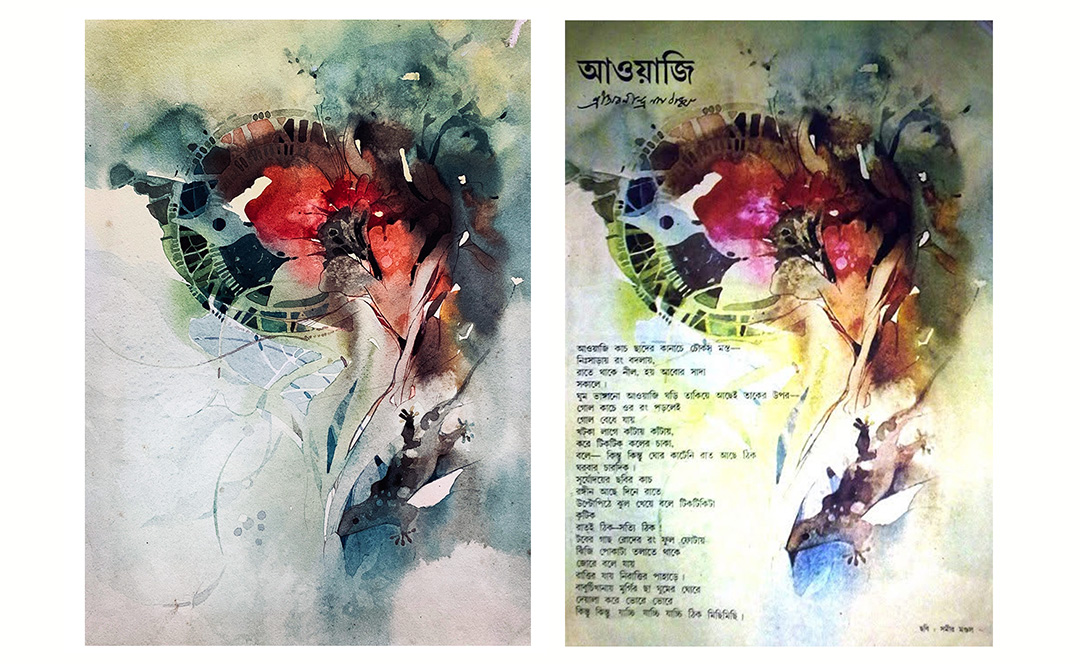

বিপুলদার সঙ্গে আলোচনা করে অতি উৎসাহে পুজোবার্ষিকীর জন্য একটা ফুল পেজ ইলাস্ট্রেশনের কাজ শুরু করলাম। সেখানে জলরঙে যতটা সম্ভব উজ্জ্বল রং এবং ছবির মূল অংশগুলোকে আমি রাখব লেখার থেকে একটু দূরে; আর লেখার অংশে খুব হালকা রংয়ের ওয়াশ, যার ওপরে যেন কালো কালিতে অক্ষরগুলো পড়তে কোনও অসুবিধা না হয়। পুরো পাতা জুড়ে ছবি এঁকে তার ওপর ট্রেসিং পেপার দিয়ে কবিতাটা কোথায় থাকবে তার জায়গা দেখিয়ে, লে-আউট করে নীরেনদার কাছে গেলাম। নীরেনদা দেখেই বললেন, না না না, এইসব সুপারিম্পোজিশন চলবে না। লেখার জায়গাটায় লেখা থাকবে। ছবির জায়গায় ছবি। ছবির ওপর লেখা চাপানো যাবে না।

৩৩.

আনন্দবাজারে আমার প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়টা, অনিয়মিতভাবে সাতের দশকের একেবারে গোড়া থেকে আটের দশকের শেষ পর্যন্ত। তারপরে কখনও কখনও কলকাতায় গেলে আনন্দবাজারে নিশ্চয়ই গিয়েছি, হালচাল দেখতে। এরই মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটতে দেখেছি সেটা হচ্ছে অফিসের বিভিন্ন রকমের বসার জায়গা বদল, ঘরের চেহারা বদল, মানুষ বদল, ছাপাখানার নানা রকমের পদ্ধতি বদল; এবং যে সমস্ত মানুষগুলোকে শুরুতে দেখেছি সেই মানুষগুলোর ভূমিকারও বদল।

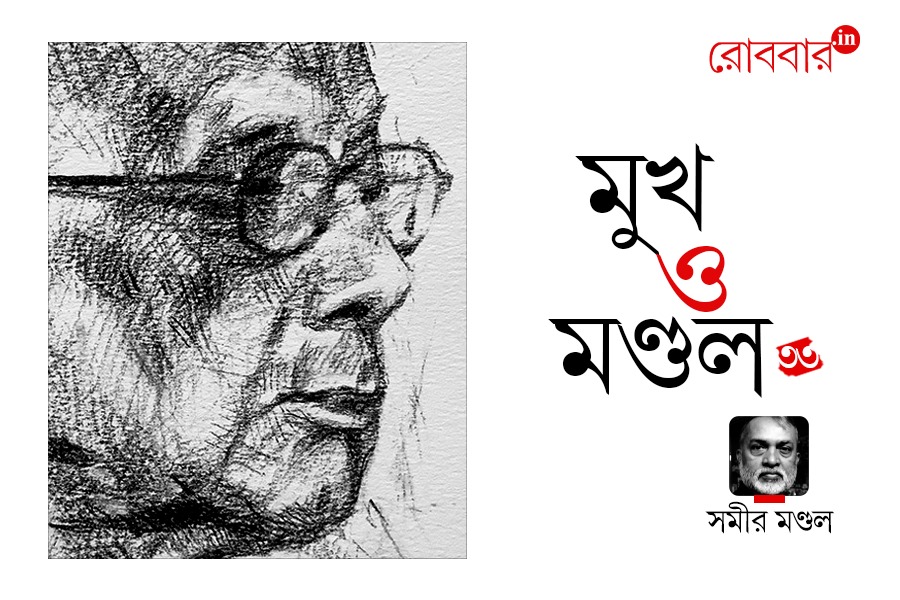

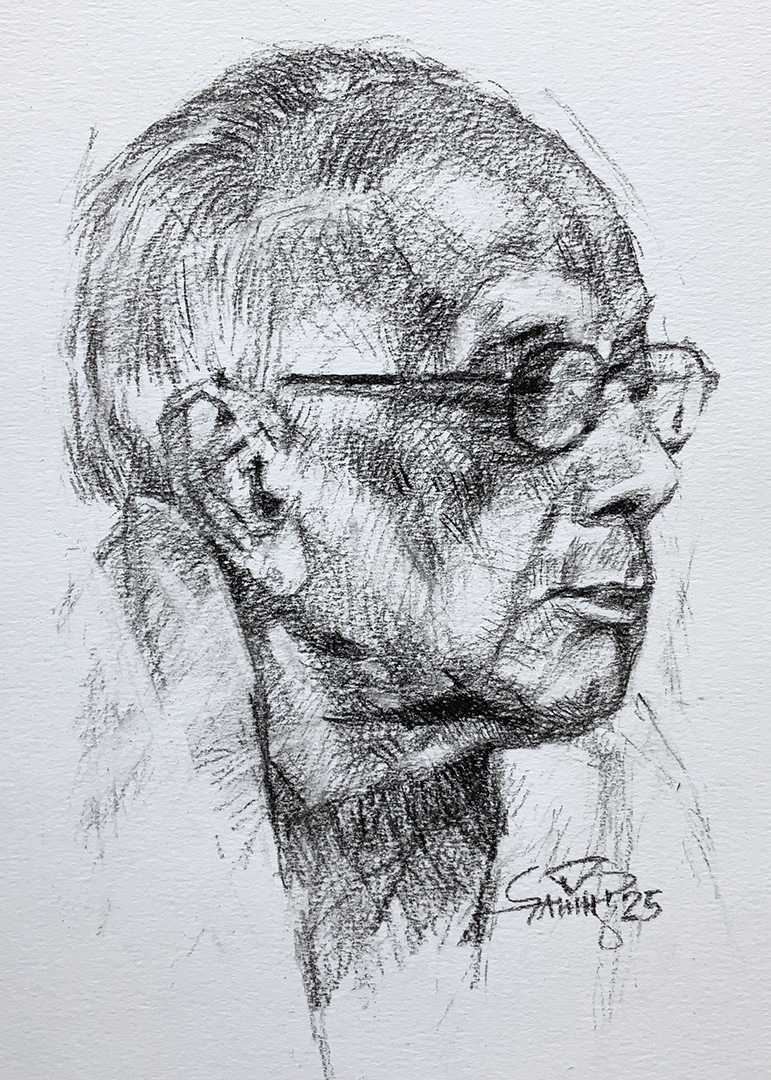

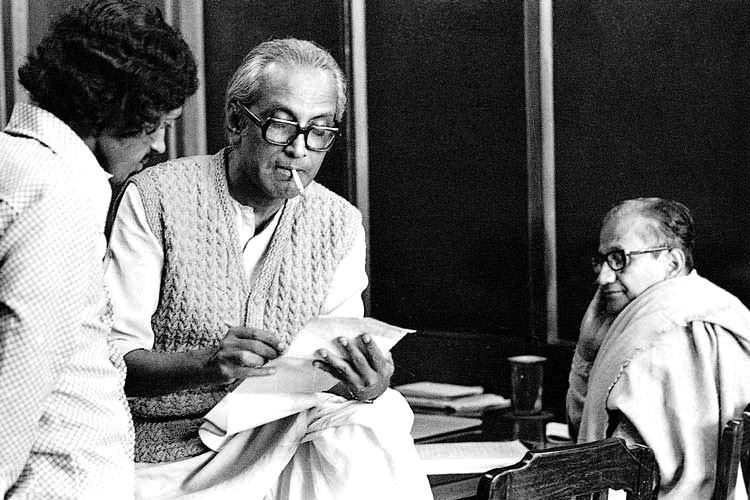

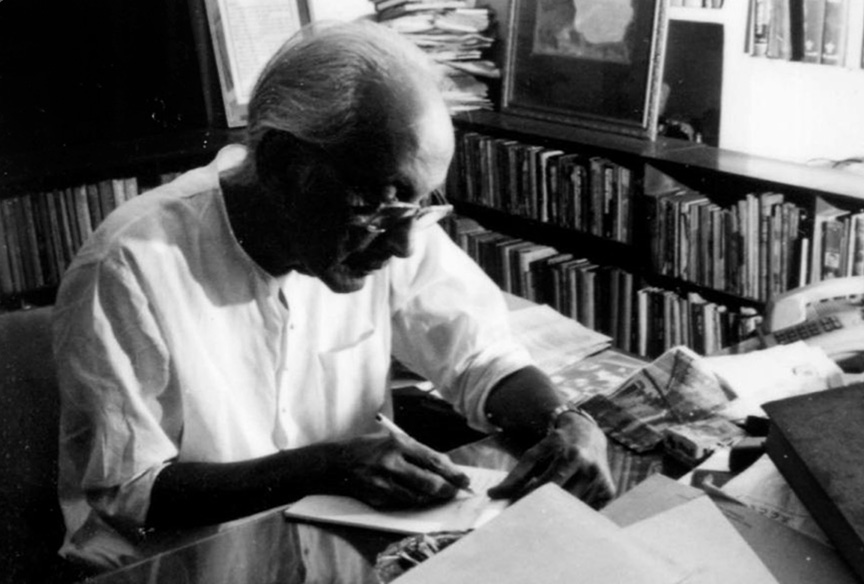

শেষের দিকে যখন আনন্দবাজারে গিয়েছি তখন দেখেছি একটা ঘর, যেটাকে বৃদ্ধাশ্রম কিংবা বৃদ্ধাশ্রয়ও বলা যেতে পারে। চাকরির মেয়াদ ফুরনোর পরেও আনন্দবাজার যাদেরকে ছাড়তে চায়নি, তেমনই কিছু প্রাজ্ঞ বুড়োদের বসার ঘর। আমরা বাঙালিরা সবাই জেনে গিয়েছি যে, আনন্দবাজারের সাংবাদিকতা মূলত সাহিত্যিকদের দিয়ে। তাই সংবাদে সাহিত্যরসের প্রাধান্য, যা এই আনন্দবাজার সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মূল চরিত্র। আমার প্রিয় কবি-সাহিত্যিক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন ওই বৃদ্ধাশ্রয়ে বসছেন। ওঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ভয়, ভক্তি দিয়ে শুরু করে পরবর্তীকালে সহজ হওয়া, তর্কবিতর্ক, মায় নীরেনদার সঙ্গে ঝগড়া করার মতো অধিকারও অর্জন করেছিলাম।

প্রমিত বাংলা তৈরির যে ইতিহাস, তারই খণ্ড সময়ের এই ঘর– যেখানে শব্দগঠন, প্রয়োগ, বানান বিধি ইত্যাদি নিয়ে চুলচেরা বিচার এবং নানা গবেষণা চলত। নীরেনদা বিধান দিচ্ছেন , ‘কী লিখবেন, কেন লিখবেন’। স্বভাববশত নীরেনদার সঙ্গে আনাড়ির মতো কিছু তর্কও করেছিলাম। তার কারণ দীর্ঘদিন আমার দক্ষিণ ভারতে বসবাস এবং কাজে বদলি হয়ে মুম্বইতে চলে আসার পরেই এই কাণ্ডটা। নীরেনদা তখন বাংলার বাইরের, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যক্তিনাম আর জায়গার নাম ইত্যাদি নিয়েও বানানের যে প্রতিবর্ণীকরণ বা একটা আধুনিকতা আনতে চাইছিলেন সেখানে দৃশ্যগত দিকটাই বেশি। যেমন দেখি তেমন লিখি। কিন্তু আমরা, যেমন শুনি তেমন লিখির ব্যাপারটাও মাথা থেকে উড়িয়ে দিতে পারি না।

টাটকা বম্বের নামকরণ হয়েছে মুম্বাই। পূর্বনাম, বোম্বাই। তাই মুম্বাই লিখব বাংলায় না ‘মুম্বই’ লিখব সেই নিয়ে সংশয়। মারাঠিরা ‘আ’-কার না লিখলেও উচ্চারণে হ্রস্ব ‘আ’-র আভাষ রয়েছে। ‘আ’-কার না থাকায় বাংলায় আমরা উচ্চারণ করি মুম্বোই। আমার নামটা লিখি সমীর, কিন্তু বাংলা উচ্চারণ ‘সোমির’। দক্ষিণ ভারতে বসবাসকালীন দেখেছিলাম হ্রস্ব এবং দীর্ঘ উচ্চারণের ব্যাপারে ওরা ভীষণ সচেতন। এমনকী, ‘এ’ এবং ‘ও’-র হ্রস্ব এবং দীর্ঘ আছে কানাড়া ভাষায়। নীরেনদা শুনতেন, কারণ ‘কী লিখবেন, কেন লিখবেন’-এ উনি দুটো কথা পরিষ্কার লিখেছেন। সেটা হচ্ছে, অন্য প্রদেশের উচ্চারণের সঙ্গে বানানের যে সম্পর্কটা, সেটা তাদের কাছে শুনতে হবে, তাই উনি শুনতেন। এবং আরেকটি কথা লিখেছেন, এখানে যা কিছু সেটা ‘আনন্দবাজারের সাংবাদিকতার এবং সাহিত্যের প্রয়োগবিধি’। আমার সাধারণের মতো কৌতূহল। অকারণ লম্বা করে পাঠককে বিরক্ত করতে চাই না। নীরেনদাকে মানুষ হিসেবে কাছ থেকে কেমন দেখেছিলাম তারই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা বলি বরং।

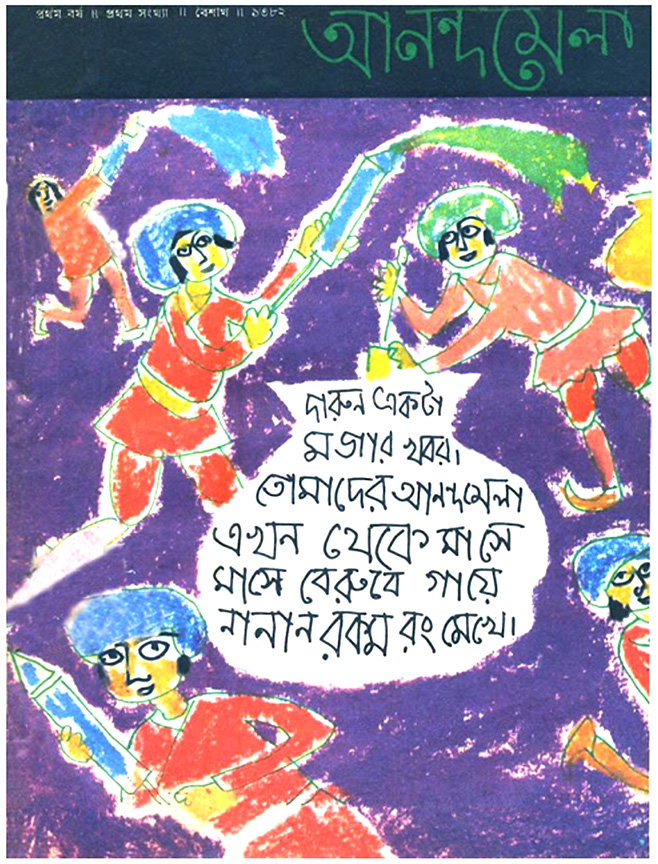

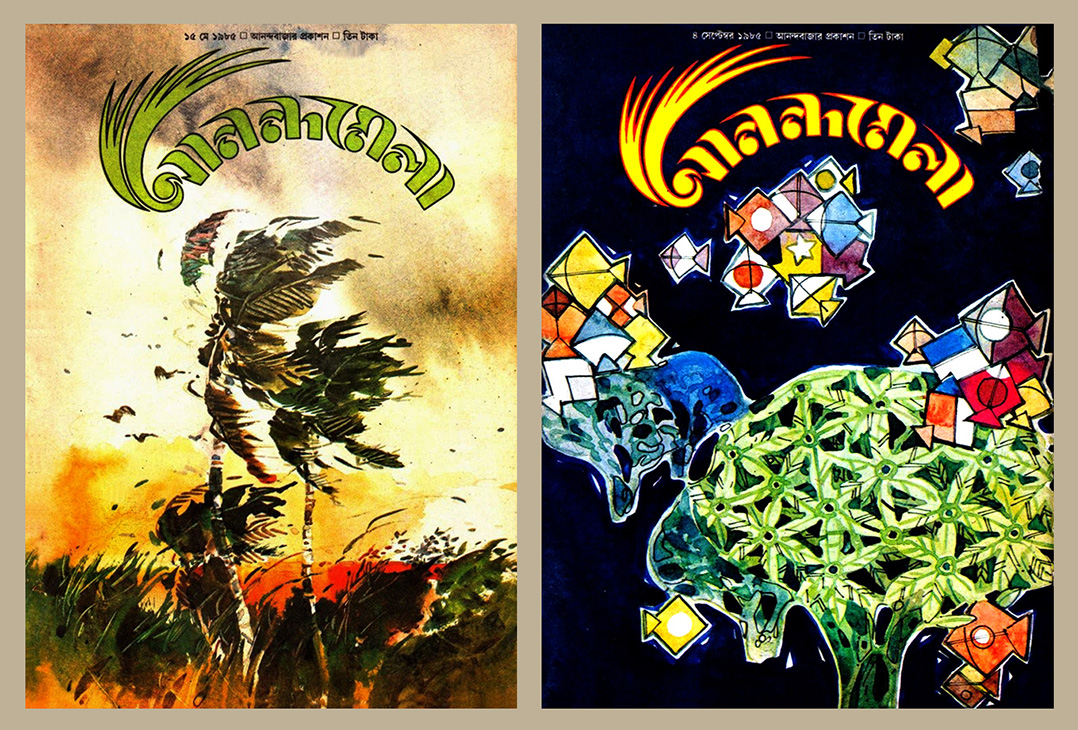

প্রথম আনন্দমেলার কথা জেনেছিলাম, মানে দেখেছিলাম খবরের কাগজের পাতায়। আনন্দবাজারের একটি পাতার অংশ, সপ্তাহে একদিন। একটা বিভাগ ছিল ‘হয়তো জানো’। জগতের নানা রকমের অদ্ভুত আশ্চর্য তথ্য জানানো ছোট করে। মূলত সংগ্রহ। আমিও পাঠিয়েছিলাম। ছাপা হল। কী ভীষণ আনন্দ। তারপরে আনন্দমেলা বড় হল, ম্যাগাজিন আকারে শুরু হল। পরিবর্তন দেখলাম কয়েকবার। সাইজ ছোট-বড় হতে দেখলাম। কালো-সাদা থেকে রঙিন হল। অফসেট আসার পরে অনেক ঝকঝকে হয়ে গেল আনন্দমেলা, অনেক আধুনিক।

আনন্দবাজার পত্রিকা ছাপার পদ্ধতিতেও বড় পরিবর্তন এল। লাইনোটাইপ থেকে অফসেটে ছাপা শুরু। এরপর তারা নিজেদের একটি বিশেষ ফন্ট তৈরি করার প্রয়োজন অনুভব করে। বিপুল গুহ ফন্টের গঠন, সাদা-কালোর ভারসাম্য এবং অক্ষরপাঠের দিকটা পুরো দেখেছিলেন। আনন্দবাজারের নিজস্ব ফন্ট তৈরি হয় মনোটাইপ কোম্পানির মাধ্যমে। ফন্টের সূক্ষ্ম কাজ তদারকি করার জন্য বিপুলদা ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লন্ডনে যান। এটি ওঁদের অক্ষরের আধুনিক ভিস্যুয়াল প্রযুক্তির একটি স্মরণীয় কাজ।

আনন্দমেলাতে আমি একটু-আধটু জীবজন্তু, পাখি, পতঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে লিখেছিলাম। সেই লেখার সঙ্গে ছোট করে জলরঙে একটা পাখি তার বাসার সঙ্গে এঁকেছিলাম একবার। সেটা শিল্পনির্দেশক বিপুল গুহ দেখে খুব পছন্দ করলেন। পোস্টকার্ড সাইজের ওই পেইন্টিং-টার মধ্যে পাখির পা ইত্যাদির হাইলাইটগুলো সাদা কাগজ ছেড়ে করেছিলাম। খুবই পরিশ্রম এবং যত্ন নিয়ে কাজটা করা। তাই দেখে বিপুলদা ভাবলেন যে, লেখার সঙ্গে ছোট সাইজে না-ছেপে এটাকেই মলাটে ব্যবহার করা যায়। সেটা সেইবার প্রচ্ছদে ছাপা হয়। সেই থেকে আমার সঙ্গে আলাপ হয় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে। তারপরে আমি অনেক প্রচ্ছদ, ভেতরে গল্প, কবিতার ছবি এঁকেছি।

একসময় নীরেনদার আমলে আনন্দমেলা পুজোবার্ষিকীতে অনেকগুলো বিজ্ঞাপনের পাতার পরে শুরু হত আসল সাহিত্য। শুরু হত, অতীতের বিশিষ্ট লেখকের একটি পুরনো কবিতা দিয়ে। সেই কবিতার ছবি আঁকার কাজটা এল আমার হাতে। তখন অফসেট পদ্ধতিতে রঙিন ছবি দিয়ে সাজানো হচ্ছে আনন্দমেলা। হাফটোনে মেটাল ব্লকের যুগ শেষ, অফসেটে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছবিকে স্ক্যান করে চার কালারে ভাগ করে প্লেট তৈরি। তখন আমি বিজ্ঞান মিউজিয়ামে কাজ করছি তাই টেকনোলজি ব্যাপারটা মাথায় ঢুকে গেছে। প্রযুক্তির উন্নতিতে কীসে কী হয়, লজিক, যন্ত্রপাতি এবং তাদের ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে একটা মোদ্দা ধারণা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া কলেজের পরে কিছুদিন অন্যান্য অ্যাডভার্টাইজিং-এর ফ্রিল্যান্সিং করার সময় প্রবীণ শিল্পী এবং প্রিন্টিং টেকনোলজিতে জ্ঞানসম্পন্ন একজন ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করতাম, যার নাম অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী। এছাড়া আনন্দবাজারের আর্ট ডিপার্টমেন্টের ভেতরেই রয়েছে এই প্রিন্টিং টেকনোলজি বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রচণ্ড উৎসাহী মানুষ, বিপুল গুহ।

বিপুলদার সঙ্গে আলোচনা করে অতি উৎসাহে পুজোবার্ষিকীর জন্য একটা ফুল পেজ ইলাস্ট্রেশনের কাজ শুরু করলাম। সেখানে জলরঙে যতটা সম্ভব উজ্জ্বল রং এবং ছবির মূল অংশগুলোকে আমি রাখব লেখার থেকে একটু দূরে; আর লেখার অংশে খুব হালকা রংয়ের ওয়াশ, যার ওপরে যেন কালো কালিতে অক্ষরগুলো পড়তে কোনও অসুবিধা না হয়। পুরো পাতা জুড়ে ছবি এঁকে তার ওপর ট্রেসিং পেপার দিয়ে কবিতাটা কোথায় থাকবে তার জায়গা দেখিয়ে, লে-আউট করে নীরেনদার কাছে গেলাম। নীরেনদা দেখেই বললেন, না না না, এইসব সুপারিম্পোজিশন চলবে না। লেখার জায়গাটায় লেখা থাকবে। ছবির জায়গায় ছবি। ছবির ওপর লেখা চাপানো যাবে না।

প্রথমে ভাবলাম বোধহয় নতুন টেকনোলজি নিয়ে ভয় পাচ্ছেন নীরেনদা। কিন্তু তা নয়। যুক্তি আলাদা। একে পুজোসংখ্যা, তাতে প্রবীণ কবির কবিতা; তারপরে ছাপার ওপর-নিচে জড়িয়ে গিয়ে একটা কিছু হয়ে গেলে পুজোসংখ্যার ইজ্জত চলে যাবে। তাই উনি কোনও রিস্ক নিতে চাইছেন না। আমি সেটাও ভেবেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখলাম তাও নয়, আমাকে ওঁর মতো যে যুক্তি দেখাচ্ছেন, সেটা একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বলছেন– ‘এর আগে একটা খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই ছবির রং ইত্যাদির ছাপার পরে এমন অবস্থা হল, যেখানে ছবির ওপরের লেখাগুলোতে শেষবেলায় র-এর ফুটকি, রেফ্ ইত্যাদি ছোট সাইন বা সিম্বলগুলো অনেক সময় রংয়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। আদতে এটা কিন্তু শিশু-কিশোরদের কাগজ। ওদের পড়ার অসুবিধা হওয়া উচিত নয় এবং বানান ইত্যাদিতে মাথা ঘুলিয়ে যেতে পারে।’

নীরেনদাকে অন্যভাবে চিনলাম। উনি সম্পাদক নন, উনি সাহিত্যিক বা কবিও নন শুধু। উনি ছোটদের মাস্টারমশাই, প্রকৃত শিক্ষক। তাদের কোনওরকম অসুবিধা কিছুতেই সহ্য করতেন না। যুক্তি তো অকাট্য, তা আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমারও বয়স কম, তাই নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ করার চেষ্টাও আমার জেদ। আমিও বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এই সুপারিম্পোজিশনে যে রং-এর উপরে লেখা হবে তার পেছনের প্রিন্টিং প্লেটের সেই অংশে নীল বা কালো রঙের আধিক্য যেন না থাকে। মনে রাখতে হবে, ডিজিটাল কালার সেপারেশনের সময়ে সি.এম.ওয়াই.কে চারটে প্লেটে কীভাবে ডট ডিস্ট্রিবিউশন করছে। তার একটা ধারণা শিল্পীদেরও থাকা উচিত। তবে তখন এসব ছিল ভীষণ নতুন। অতএব যে রং তৈরির ক্ষেত্রে কালোর ডটের প্রয়োজন হবে, সেটা ঠিকমতো না হলে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ঘোলাটে করে দেবে এবং অক্ষরের কালোটাকে সেখানে অস্পষ্ট করার সম্ভাবনা।

এখন আমরা কালার সেপারেশন, শিল্পীরা নিজেরাই করে দিতে পারি। কম্পিউটারে পরিষ্কার দেখতে পারি যে কোন কোন প্লেটের কোন কোন অংশে কীভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। নীরেনদার সঙ্গে তর্ক হত। টেকনিক্যাল ব্যাপারে দু’জন দু’জনকে ক্লাস নেওয়ার মতো একটা মজার যুদ্ধ চলত। অদ্ভুতভাবে উনি এটাকে বোঝার চেষ্টা করতেন। অতএব সেবারে আমি জিতে গেলাম। আসলে আধুনিক টেকনোলজিরই জয় হল। ছবি ছাপার পরে নীরেনদা আমাকে ডেকে বললেন তুমি আর্ট ডিপার্টমেন্টে অমুককে একটু বুঝিয়ে দিও তো। পুজোসংখ্যার ওই প্রথম কবিতার পাতাটা তারপর কয়েক বছর আমিই করেছি। এমনই ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ফ্লাশ কাট চলবে না। হুকুম। আনন্দবাজারে অফসেট নতুন হলেও তখন প্রচুর পরিমাণে বিদেশি ভালো ভালো ছাপা বই দেখতে দেখতে আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পুরো পাতা জুড়ে ছবিটা করলে একটা বিশালত্ব আর একটা ভারিক্কি ভিস্যুয়াল তৈরি হয়। সেইটা পাওয়ার লোভে পুরো পাতা জুড়ে ছবি আঁকতে চাইলাম। আবার ঝগড়া। নীরেনদা বললেন, ‘প্রিন্টিং এরিয়া’ বলে একটা কথা আছে, ‘মার্জিন’ বলে একটা বস্তু আছে, সেটা তো মাথায় রাখো। ছোটদের পরীক্ষার খাতায় দেখো, যেখানে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া থাকে, মার্জিন রেখে সুন্দর হাতের লেখার জন্য বাড়তি দু’ নম্বর। বুঝলাম। কিন্তু আঁকলাম মার্জিন ছাড়াই পুরো পাতা জুড়ে ছবি।

কলকাতা ছাড়ার পরেও আনন্দমেলার সঙ্গে এবং নীরেনদার সঙ্গে যোগাযোগ ছিলই। বাইরে যখন বসবাস করছি তখন কলকাতায় গেলেই মাঝে মাঝে আনন্দবাজার যেতাম এবং নীরেনদার সঙ্গে দেখা করতাম। এমনই এক বৈশাখ মাসে গেলাম আনন্দবাজারে, নীরেনদার ঘরে। বললেন, এই যে সমীর, এসে গিয়েছ ভালো সময়ে। চট করে তুমি একটা কালবৈশাখী ঝড়ের ছবি করে দাও তো মলাটের জন্য। ভয়াবহ যদি কালো রঙের মেঘ-টেঘ এঁকে ফেলো তাহলে আমরা মাস্টহেড সাদা করেই ছাপব, বলে হেসে ফেললেন। কেন হাসলেন সে কথায় আসছি।

ছোটদের কাগজের ‘মাস্টহেড’ সাদা রঙের হতেই পারে না, নীরেনদার যুক্তি। কারণ সাদা মানে ফাঁকা কাগজ। একবার বিশ্বকর্মা পুজোর সময় আনন্দমেলার মলাটে ঘুড়ির ছবি এঁকে মাস্টহেড সাদা রাখার প্রস্তাব দিলাম। এঁকেছিলাম ঘুড়ির শেপগুলো নিয়ে নানা জাতের অনেকগুলো ঘুড়ি। গায়ে গায়ে ওপর-নীচে করে একটা গ্রাফিক ঢঙের কম্পোজিশন। সেখানে অনেক রঙের ভিড়ে ঠিক করা যাচ্ছিল না কোন রং হবে মাস্টহেডে, তাই সাদা রাখা হয়। কিন্তু নীরেনদা রাজি হলেন না, ছোটদের কাগজে মাস্টহেডে রং থাকা চাই। আমার খুব মজার লাগল– এ তো আমার জলরঙের খেলার মতো। জলরঙে সমস্ত সাদা রঙের জিনিসই ফাঁকা কাগজ। অনেক তর্কবিতর্ক শেষে বোঝাতে পারলাম, সাদা রং-ও একটা কৌশল, ছবির ভেতরে সাদা মানেই ফাঁকা নয়, সেটাও রঙের অংশ।

আমার শৈশবের পত্রিকা পড়ার শুরুটা আনন্দমেলা দিয়ে নয়, শুরু হয়েছিল শুকতারা দিয়ে। দেব সাহিত্য কুটিরের শুকতারাই তখন আমাদের গ্রামের ছোটদের একমাত্র পরিচিত পত্রিকা। আমি যখন প্রথম আনন্দমেলা দেখি, সেটা ছিল আসলে বড়দের খবরের কাগজে ছোটদের জন্য একটি বিভাগ। আমাদের কাছে আনন্দমেলা বরাবরই একটু শহুরে মনে হত। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমেলা, শুকতারা, সন্দেশ আর কিশোর ভারতী– এই চারটি পত্রিকাকেই সমানভাবে পড়তে শুরু করলাম, চিনতে শিখলাম, আর বন্ধুর মতো আপন করে নিলাম। আজও যখন এই পত্রিকাগুলোর নাম শুনি, মনটা নেচে ওঠে। মনে হয়, ছেলেবেলাটা যেন শেষই হয় না। এই পত্রিকাগুলোর সবচেয়ে বড় গুণ, এগুলোই আমাদের বাংলা সচিত্র সাহিত্যের প্রধান ধারক ও বাহক।

উপসংহারে, শিশু সাহিত্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অবদানে দ্রুত চোখ বোলানো যাক। আনন্দমেলায় কাজ করার সূত্রে তাঁর নিজস্ব লেখা, কবিতার ধরন ও সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি জানার সুযোগ হয়েছে। আনন্দমেলার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কে বাংলা কিশোর সাহিত্যের মান বেড়েছে শুধু নয়, সে ছিল এক স্বর্ণযুগ। শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও নাগরিক চেতনার বীজবপন হল যেন। তিনি নিজে নাগরিক কবি, আর প্রযুক্তির পূজারী। বিশেষ করে শিশুদের জন্য তাঁর অভিযানের গল্প নির্বাচন কৌতূহল ও সাহসিকতা জাগিয়ে তোলে। কমিকস ও গ্রাফিক নভেল তৈরিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল।

সব মিলিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আনন্দমেলা শুধু একটি পত্রিকা নয়, একটা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ঘরানার লেখক, বড়দের দিয়ে ছোটদের জন্য লেখা, সায়েন্স ফিকশন ইত্যাদি। এক কথায় অভাবনীয়! সবচেয়ে বড় কথা, শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের সমন্বয়, শিশুদের স্বপ্ন ও কল্পনার জগৎ গড়ে তোলার এক সূক্ষ্ম শিল্প হয়ে উঠেছিল আনন্দমেলা।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৩২ । কে সি দাশের ফাঁকা দেওয়ালে আর্ট গ্যালারির প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বীরেনদা

পর্ব ৩১। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে, আমার জন্য তেজপাতা আর পাঁচফোড়ন নিয়ে এসেছিলেন অহিদা

পর্ব ৩০। হাতের লেখা ছোঁয়ার জন্য আপনার ছিল ‘ভানুদাদা’, আমাদের একজন ‘রাণুদিদি’ তো থাকতেই পারত

পর্ব ২৯। পুবের কেউ এসে পশ্চিমের কাউকে আবিষ্কার করবে– এটা ঢাক পিটিয়ে বলা দরকার

পর্ব ২৮। অন্ধকার নয়, আলো আঁকতেন গণেশ পাইন

পর্ব ২৭। প্রীতীশ নন্দীর চেয়েও কলকাতা ঢের বেশি চেনা অমিতাভের!

পর্ব ২৬। রুদ্রদা, আপনার সমগ্র জীবনযাত্রাটাই একটা নাটক, না কি নাটকই জীবন?

পর্ব ২৫। ক্ষুদ্রকে বিশাল করে তোলাই যে আসলে শিল্প, শিখিয়েছিলেন তাপস সেন

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved