লিঙ্গ সমীকরণের ক্ষেত্রে কলকাতা শহরের পাড়ার চরিত্রে বেশ কিছু বদল আসে দেশভাগের পর উদ্বাস্তু কলোনির মাধ্যমে। পাড়া গড়ে ওঠে কিছুটা বিশৃঙ্খল, কিছুটা অসংগঠিত ভাবে। কলোনি তৈরি হয় অনেক বেশি সচেতন, সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, প্রশাসনের সঙ্গে তার আদানপ্রদানও অনেক বেশি। তবে বাড়ির বাইরের সামাজিক পরিসর, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের জায়গা হিসাবে দক্ষিণ কলকাতার এই কলোনিগুলোকে দেখলে কলকাতা শহরের পাড়া-প্রতিবেশির আরেক চেহারা উঠে আসে, যা উত্তর কলকাতার মূলত ঘটিপাড়ার থেকে একদম অন্য।

২৩.

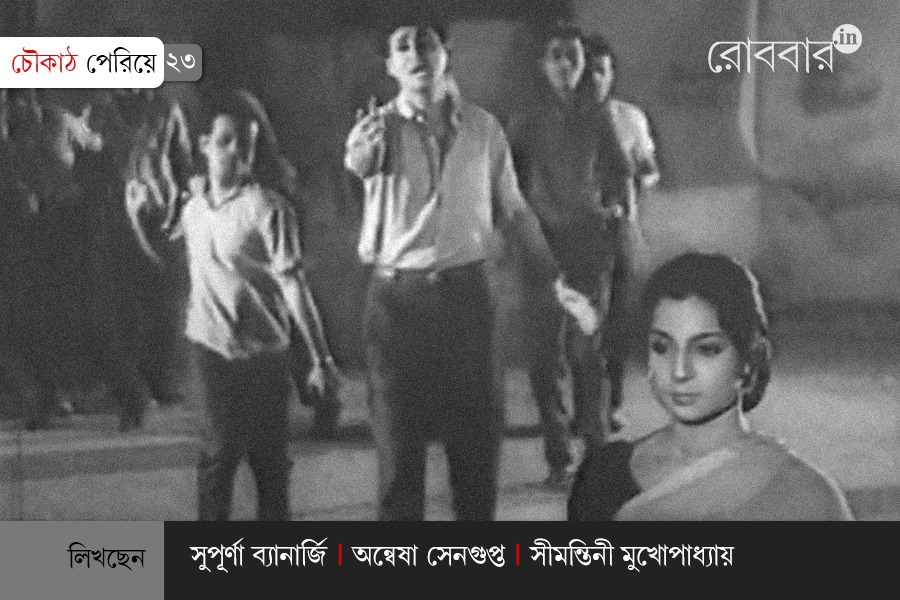

কলকাতা শহরের কোনও এক পাড়া। ফুটবল খেলায় জিতেছে পাড়ার ক্লাব। জয় উদযাপন করতে মদ খেয়ে হই-হুল্লোড় করছে পাড়ার ছেলেরা। অলি-গলি দিয়ে নেচে-গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে, বিজয়-মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাচক্রে সেই মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে একটি মেয়ে, সম্ভবত কাজ থেকে ফিরছে। তাকে টিটকিরি দিয়ে, উত্যক্ত করে আনন্দের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে সবার।

এই দৃশ্য ‘তিন ভুবনের পারে’ (১৯৬৯) সিনেমার। সমরেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ছবির এই বিখ্যাত দৃশ্য দেখায় কলকাতার পাড়া মূলত পুরুষের পরিসর। সরসী রায়ের মতো মেয়েরা, যাঁদের সময়ে বাস ধরে কাজের জায়গায় পৌঁছতে হয়, বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়, তাঁরা এখানে ব্যতিক্রম, সস্তা রসিকতার পাত্রী।

অথচ দেশভাগের পর সরসীরা অনেকেই চাকরিতে ঢোকেন। বাড়ির বাইরে তাঁদের রোজ বেরতে দেখে কী প্রতিক্রিয়া হয় পাড়ায়, প্রতিবেশীদের মধ্যে? ‘অন্দর’ আর ‘বাহির’– এই দুই পরিসরের একটা যেমন নির্দিষ্ট ধারণা আছে, পাড়া সেরকম স্পষ্ট একটা পরিসর নয়। কিছুটা মধ্যবর্তী, কিছুটা ‘লিমিনাল’ এই জায়গা। ইতিহাসবিদ কৌস্তুভ মণি সেনগুপ্ত লিখেছেন, একটি পাড়াকে শুধু মাত্র প্রশাসনিক ভাবে চিহ্নিত করা যায় না, তার একটা সামাজিক সত্তাও আছে। ব্রিটিশ প্রশাসনের কাগজপত্রে পাওয়া যায় বিভিন্ন অঞ্চল বা পাড়ার পরিকাঠামোর বিবরণ, সেখানকার বাসিন্দাদের সামাজিক, যৌথ জীবনের কথা সেখানে মেলে না। পাড়া তাই ইংরেজদের কাছে ছিল ভারতীয়দের ব্যক্তিগত পরিসর। শুধু ঘর আর বাইরের মধ্যবর্তী নয়, এই সময়ের লেখালেখি থেকে অনুমান করা যায় প্রশাসনিক, সামাজিক ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কেরও মধ্যবর্তী পাড়ার পরিসর।

১৯৫০-এর দশকের নানা লেখায় দেখা যায় সামাজিক রীতি-নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাড়ার গুরুত্ব। সমাজবিজ্ঞানী হিনরিকে ডোনার বলেন শহরকে মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক সময় ঘরে/বাইরে– এই যুগ্ম ভাগাভাগির কাঠামো ব্যবহার করেন। তাঁর গবেষণায় তিনি দেখান এই লিঙ্গভিত্তিক সমাজ গঠনে পাড়ার মতো অন্তর্বর্তী পরিসরের ভূমিকা।

রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক এই পরিসরের মধ্যে দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি হয় অনেক ক্ষেত্রেই। পারিবারিক সম্পর্কেও তার প্রভাব পড়ে। পাড়ার পরচর্চা, রটনা, কুৎসার কথা বারেবারে উঠে আসে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা ‘দূরভাষিণী’ উপন্যাসে। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্য কমলার শাশুড়ি আর স্বামী তার চরিত্র নিয়ে, চাকরি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে। পাড়ার নজরদারির কথা মায়া ঘোষের সাক্ষাৎকারেও উঠে আসে। তিনি বলেন, ‘আমার এক জায়ের বিয়ে হয়েছিল স্কুল ফাইনাল পাশ করেই। বড় ভাশুর একদিন তাকে রিক্সা করে নিয়ে গিয়ে কলেজে ভর্তি করে দিলেন। ভাশুরের সঙ্গে এক রিক্সায় ভাইয়ের বউকে যেতে দেখে পাড়ার লোক টিটকিরি দিয়েছিল।’

তবে বলা বাহুল্য, সে যুগের চাকুরিরতাদের সবার অভিজ্ঞতা এক ধরনের নয়। আগের অনেক লেখাতেই আমরা জ্যোৎস্না সিনহার কথা বলেছি। অল্পবয়সে স্বামী মারা যায়, ছোট ছেলেকে বাড়িতে একা রেখেই তাঁকে অফিস যেতে হত। তাঁর কাছে আমরা শুনি, ‘স্কুল ছুটি হওয়ার পর দারোয়ানই ছেলেকে পৌঁছে দিয়ে যেত বাড়ি। আমি রান্না করে রেখে যেতাম, সামনের বাড়ি, পাশের বাড়ির লোকেরা দেখে নিত ও ঠিক করে খেলো কি না। কোনও কোনও দিন ও তাদের কারও বাড়িতেই ভাত খেয়ে নিত। সবাই বলত তুমি চিন্তা কোরো না, আমরা তো আছি। আরেকটু বড় হলে ওর পড়াশোনাও দেখে দিত দরকার হলে। আমার পাড়ার লোক আমাদের জন্য অনেক করেছে।’

ছেলে তাপসেরও মনে আছে সেসব কথা। তিনি বলেন পাড়ার সব বাড়ির দরজা সব সময় খোলাই থাকত। মা-ছেলের স্মৃতির মধ্যে দিয়ে যে পাড়ার চেহারা উঠে আসে, সেটা এক যৌথ যাপনের। কবিতা চৌধুরীর কাছেও আমরা জানতে পারি যে, তাঁর মেয়ের দৈনন্দিন দেখাশোনা অনেকটাই করতেন তাঁদের পড়শিরা। কবিতার পক্ষে চাকরি করে রাজনীতিতে যুক্ত থাকা সম্ভব হয়েছিল কিছুটা এই জন্য। এসব ক্ষেত্রে আদর-যত্নের যে দায় সচরাচর পরিবার, বিশেষত পরিবারের মহিলাদের ওপর পড়ে, তা পাড়ার সকলে মিলে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। মেয়েদের ওপরে নজরদারি করা নয়, বরং পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর ফলে একের বোঝা দশের লাঠি হয়ে ওঠে।

ডোনার-এর কাজে দেখা যায় সাধারণত মেয়েদের নিরাপত্তার ধারণা পাড়ার শ্রেণিগত চরিত্র নির্ণয় করে। যে পাড়ায় নানা শ্রেণির, ধর্মের বা জাতির মানুষ বাস করেন সেখানে মহিলাদের গতিবিধির ওপর রক্ষণশীলতা আর নজরদারি বেশি লক্ষ করা যায়। এ কাজের সূত্রে আমরা কথা বলি স্মৃতি দাসের সঙ্গে। ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স একাডেমি’তে টাইপিস্টের চাকরি করতেন। পাড়া ঘিরে তাঁর অভিজ্ঞতা একদম অন্যরকম। স্মৃতির শ্বশুরবাড়ি ছিল কাঁচড়াপাড়ায়। রোজ লোকাল ট্রেনে করে তিনি পার্ক স্ট্রিটে অফিসে যেতেন। তাঁর মেয়ের কাছে আমরা শুনি–

মা-র অনেক সময় আসতে দেরি হত, ১১টা-১২টা বেজে যেত। পাড়ার লোকেরা বাবাকে বলত, দাদা আপনি যান, আমরা আছি। তারা জানত বাড়িতে দুটো বাচ্চা আছে, আর কেউ নেই। বাবা দু’পাশে তালা দিয়ে আমাদের বাড়িতে রেখে যেত আর দরজার দু’পাশে পাড়ার লোকেরা বসে থাকত। বাবা যেত স্টেশনে মাকে আনতে, অত রাত তো। কিন্তু বাবা না গেলেও চলত, কোনও দিন এখানে কেউ মাকে বা অন্য মহিলাকে কিছু বলেনি, ইভ-টিজিং কাকে বলে– মা তা জানতই না।

জ্যোৎস্না বা কবিতার মতো মধ্যবিত্ত পাড়া ছিল না স্মৃতিদের। নিম্নবিত্ত পরিবারেরাই মূলত থাকত সেখানে। মা আর মেয়ের কথা থেকে আমরা জানি, চুরি, ডাকাতি এমনকী, খুনের মতো রীতিমতো অসামাজিক কাজের অভিযোগ ছিল এঁদের অনেকেরই ওপর। কিন্তু স্মৃতি বা অন্য কোনও মহিলাকে কোনও দিন বিরক্ত করার কথা শোনা যায়নি।

লিঙ্গ সমীকরণের ক্ষেত্রে কলকাতা শহরের পাড়ার চরিত্রে বেশ কিছু বদল আসে দেশভাগের পর উদ্বাস্তু কলোনির মাধ্যমে। পাড়া গড়ে ওঠে কিছুটা বিশৃঙ্খল, কিছুটা অসংগঠিত ভাবে। কলোনি তৈরি হয় অনেক বেশি সচেতন, সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, প্রশাসনের সঙ্গে তার আদানপ্রদানও অনেক বেশি। তবে বাড়ির বাইরের সামাজিক পরিসর, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের জায়গা হিসাবে দক্ষিণ কলকাতার এই কলোনিগুলোকে দেখলে কলকাতা শহরের পাড়া-প্রতিবেশীর আরেক চেহারা উঠে আসে, যা উত্তর কলকাতার মূলত ঘটিপাড়ার থেকে একদম অন্য।

………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

………………………..

ইতিহাসবিদ মানস রায় লেখেন, পাঁচ-ছয়ের দশকের উদ্বাস্তু কলোনির কথা। এখানে বেশিরভাগ পরিবারে মেয়েরা কলেজে বা অফিসের কাজে বেরন, অনেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। রাস্তাঘাটে মেয়েদের উপস্থিতি যেমন বাড়ে, মেয়েদের পরিসর বড় হওয়ার স্বীকৃতিও সমাজে বাড়তে থাকে। মালতী মজুমদার আর মিনতি ঘোষের সাক্ষাৎকারেও বিদ্যাসাগর কলোনির এই রকম ছবি ফুটে ওঠে। উদ্বাস্তু কলোনির মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন বাড়ি, অফিস, রাস্তাঘাটের নানা সমীকরণ বদলে দেয়। বদলে দেয় পাড়াও। একদিকে আধুনিকতার ছোঁয়া আবার একই সঙ্গে নতুন ও প্রচলিত গোঁড়ামির সহাবস্থানের সঙ্গে মোকাবিলা করেই এগিয়ে চলে সরসী, কমলা, স্মৃতিরা।

তথ্যসূত্র:

Henrike Donner, ‘The politics of gender, class and community in a central Calcutta neighbourhood’ in The Meaning of Local: Politics of Place in Urban India (Geert De Neve and Henrike Donner). 2006.

Manas Ray. ‘Growing Up Refugee’, in History Workshop Journal 53. 2002.

Kaustubh Mani Sengupta. “Community and Neighbourhood in a Colonial City: Calcutta’s Para”, South Asia Research 38(1). 2017.

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২২: প্রথম যুগের মেয়েরা কি আদৌ চাকরিতে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন?

পর্ব ২১: উদ্বাস্তু, শিক্ষক বা খাদ্য আন্দোলনে চাকুরিরতা মেয়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো

পর্ব ২০: অদক্ষ হলেও চলবে, কিন্তু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য না থাকলে চাকরি পাওয়া ছিল দুষ্কর!

পর্ব ১৯: শৌচাগার নেই, এই অজুহাতে মেয়েদের চাকরি দেয়নি বহু সংস্থা

পর্ব ১৮: অফিসে মেয়েদের সখ্যকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিছক পরনিন্দা-পরচর্চার ক্ষেত্র মনে করেছিল

পর্ব ১৭: পুরুষ সহকর্মীদের ‘বন্ধু’ ভাবতে অস্বস্তি হত পাঁচ ও ছয়ের দশকের চাকুরিরতাদের

পর্ব ১৬: ট্রামের স্বস্তি না বাসের গতি, মেয়েদের কোন যান ছিল পছন্দসই?

পর্ব ১৫: অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শই শুধু নয়, চৌকাঠ পেরনো মেয়েরা পেয়েছিল বন্ধুত্বের আশাতীত নৈকট্যও

পর্ব ১৪: লীলা মজুমদারও লেডিজ সিট তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন!

পর্ব ১৩: অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাচ্ছে, বলতেন উদ্বাস্তু যুবকরা

পর্ব ১২: মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবির মিঠুর মতো অনেকে উদ্বাস্তু মেয়েই চাকরি পেয়েছিল দুধের ডিপোতে

পর্ব ১১: প্রথম মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর চাকরির শতবর্ষে ব্যাঙ্কের শ্রমবিভাজন কি বদলে গিয়েছে?

পর্ব ১০: সেলসগার্লের চাকরিতে মেয়েরা কীভাবে সাজবে, কতটা সাজবে, তা বহু ক্ষেত্রেই ঠিক করত মালিকপক্ষ

পর্ব ৯: স্বল্পখ্যাত কিংবা পারিবারিক পত্রিকা ছাড়া মহিলা সাংবাদিকরা ব্রাত্য ছিলেন দীর্ঘকাল

পর্ব ৮: অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের ‘চিরকালীন বোঝা’র তকমা দিয়েছিল সরকার

পর্ব ৭: মেয়েদের স্কুলের চাকরি প্রতিযোগিতা বেড়েছিল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর

পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?

পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved