রবীন্দ্রনাথ বহুতল বাড়ি পছন্দ করতেন না। বলতেন, আকাশ-আঁচড়া বাড়ি। এখন কলকাতার আকাশ সেই ‘আকাশ-আঁচড়া’ বাড়িতেই ভরে আছে। রবীন্দ্রনাথের কলকাতা, শতবর্ষাধিক আগের কলকাতা আর নেই। তেতলার ঘরের বদলে বহুতলের সু-উচ্চ ছাদে দাঁড়িয়ে গগনবিহারী আনমনা নাগরিক যুবক-যুবতীদের কেউ যদি কণ্ঠে তুলে নেন রবীন্দ্রনাথের গান ‘যখন বৃষ্টি নামল’ তখন সেই আকাশ-আঁচড়া বাড়িটিকে কি বাতিল করে দেবেন তিনি? নাকি একালে টাইম মেশিনে করে নামলে সেই বহুতলকেই বলবেন কালিদাসের নব্য রামগিরি!

৪৮.

কালিদাস যেমন বর্ষার কবি, রবীন্দ্রনাথও বর্ষার কবি। কালিদাসের রচনার মধ্যে বাঙালি মেঘদূতকেই বুকে করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়– মেঘদূতের অংশ বিশেষের ও সম্পূর্ণ অনুবাদে হাত দিয়েছেন। এক সময় মেঘদূতের অনুবাদ বাঙালির বিয়েতে ‘উপহারযোগ্য বই’ বলে বিবেচিত হত। বিয়ের বাজারে উপহারের জন্য সবচেয়ে বেশি কাটতি ছিল নরেন্দ্র দেব অনূদিত ‘মেঘদূত’-এর। এখন বাঙালি বিয়েতে মেঘদূত উপহার দেয় না বটে তবে বর্ষাকালে রবীন্দ্রনাথের বাদলমাখা গানগুলি শোনে ও গায়। এগুলিই বাঙালির নব ‘মেঘদূত’। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বর্ষায় আমাদের মন ‘একখানা’ হয়ে ওঠে। বিরহ সেই ‘একখানা’ একাগ্র মনের যাপন। নির্বাসিত যক্ষ আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে একমনে তার প্রিয়াবিরহে নিশ্চেতন মেঘকে সচেতন সজীব ভেবে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিল।

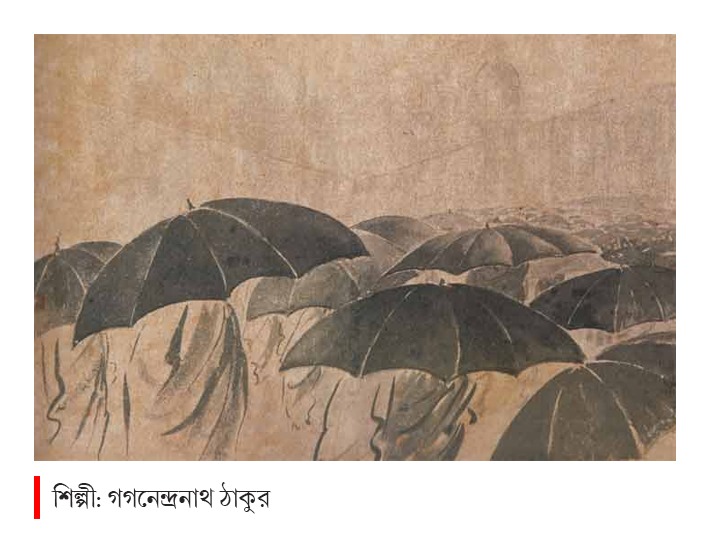

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় বর্ষা অবশ্য একদিকে আশাভঙ্গের অভিজ্ঞতা নিয়ে দাঁড়িয়ে। সে মজাদার কাহিনি আছে ‘জীবনস্মৃতি’-র পৃষ্ঠায়। মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র রবির গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ছিল অন্যায় রকমের ভালো। কামাইহীন হাজিরায় তাঁর দোসর মেলা ভার। কলকাতার দুর্দান্ত বর্ষাও তাঁকে ছাত্র-অভিসারে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারত না। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে সকৌতুকে সেই অতীত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন তাঁর স্মৃতিকথায়।

‘সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। ‘পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং’ যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।’

কলকাতার বর্ষা তাঁকে ছেলেবেলায় আশাহত করলেও বড়বেলায় অনেক কিছু দিয়েছে। ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের ‘বর্ষাযাপন’ কবিতাটি তার প্রমাণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’ বইয়ের সুবাদে সাহিত্য রসিক বাঙালি পাঠক মাত্রেই জানেন রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকালেই ছোটগল্পের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছিলেন– ‘বর্ষাযাপন’ সেই সংজ্ঞাকে প্রকাশ করেছে। কবিতার শুরুতে বর্ষাকালে ছাদের ঘরের বিবরণটি চমৎকার।

রাজধানী কলিকাতা; তেতালার ছাতে

কাঠের কুঠরি এক ধারে;

আলো আসে পূর্ব দিকে প্রথম প্রভাতে,

বায়ু আসে দক্ষিণের দ্বারে।

মেঝেতে বিছানা পাতা, দুয়ারে রাখিয়া মাথা

বাহিরে আঁখিরে দিই ছুটি,

সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্য কত

আকাশেরে করিছে ভ্রূকুটি।

নিকটে জানালা-গায় এক কোণে আলিসায়

একটুকু সবুজের খেলা,

শিশু অশথের গাছ আপন ছায়ার নাচ

সারা দিন দেখিছে একেলা।

দিগন্তের চারি পাশে আষাঢ় নামিয়া আসে,

বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো,

সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া

চিকমিকে বিদ্যুতের আলো।

এই বর্ষার দিনে একলা ছাদের ঘর থেকে আদিগন্ত মেঘ আর বৃষ্টিজল দেখতে দেখতে মনে হল বর্ণনার ছটাহীন, ঘটনার ঘনঘটাহীন, তত্ত্ব ও উপদেশবিহীন, অসমাপ্ত কথা লিখলে হয়। যা পড়ে অন্তরে অতৃপ্তি থাকবে, সাঙ্গ করে মনে হবে ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ।’ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই বাসনাকে ছোটগল্পের সংজ্ঞা বলে চিহ্নিত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বর্ষা-বাসনাকে খুব একটা সংজ্ঞায়িত করতে চাননি। তাঁর ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের ‘বাঁশি’ কবিতাটির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যাবে। সেখানে কলকাতার বর্ষাকালের এক দুর্বিষহ গলির বিবরণ আছে। আছে এক শুধু কেরানির কথা। টাকার অভাবে ধলেশ্বরী নদী তীরের ঢাকাই শাড়িতে কল্পিত বাস্তব মেয়েটিকে ঘরে আনতে পারেনি সে। মনে মনে বিরহ যাপন করে। সে বিরহবোধ গলির এক বাস্তব ঢাকা দেয়, অন্য বাস্তব উন্মোচিত করে। তা অনুভববেদ্য বোধ। সংজ্ঞা হয় না তার।

বর্ষা ঘন ঘোর।

ট্রামের খরচা বাড়ে,

মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।

গলিটার কোণে কোণে

জমে ওঠে পচে ওঠে

আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,

মাছের কান্কা,

মরা বেড়ালের ছানা,

ছাইপাঁশ আরো কত কী যে!

ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা – দেওয়া

মাইনের মতো,

বহু ছিদ্র তার।

এই গলির বাস্তবতা থেকে মন উঠে গেল যখন বর্ষায় বেজে উঠল সূর। এই গলির মোড়েই থাকেন কান্তবাবু। যত্নে পাট করা লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শৌখিন মেজাজ। কর্নেট বাজানো তাঁর শখ।

মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে

এ গলির বীভৎস বাতাসে —

কখনো গভীর রাতে,

ভোরবেলা আধো অন্ধকারে,

কখনো বৈকালে

ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়।

হঠাৎ সন্ধ্যায়

সিন্ধু – বারোয়াঁয় লাগে তান,

সমস্ত আকাশে বাজে

অনাদি কালের বিরহবেদনা।

কান্তবাবুর সুরে ভরে ওঠা গলি অনাদি কালের বিরহবেদনায় যখন ভরে ওঠে তখন তা আর কলকাতার গলি মাত্র নয়, সে তো যক্ষের রামগিরি। বিরহের বোধ থেকে কলকাতার গলির আবর্জনা শুধু কেরানিকে নির্বাসিত করেছিল। শেষ অবধি সেই নির্বাসন ভেঙে গেল সুরে। রচিত হল তার মনে নব মেঘদূত। রাজা গিয়েছেন, যক্ষ গিয়েছেন। আছে নব কলকাতা। সেই কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে রচনা করতে পেরেছিলেন নব মেঘদূত। বিরহবোধের একাত্মতাই মেঘদূতের প্রাণ। প্রতিটি মানুষের মনে সেই বিরহবোধ থাকে। ঢাকা পড়ে থাকে, জেগে ওঠে বিশেষ কোনো মুহূর্তে। বর্ষা সেই বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করতে পারে যে-কোনো ভৌগোলিক পরিসরে– সহসাই।

রবীন্দ্রনাথ বহুতল বাড়ি পছন্দ করতেন না। বলতেন, আকাশ-আঁচড়া বাড়ি। এখন কলকাতার আকাশ সেই ‘আকাশ-আঁচড়া’ বাড়িতেই ভরে আছে। রবীন্দ্রনাথের কলকাতা, শতবর্ষাধিক আগের কলকাতা আর নেই। তেতলার ঘরের বদলে বহুতলের সু-উচ্চ ছাদে দাঁড়িয়ে গগনবিহারী আনমনা নাগরিক যুবক-যুবতীদের কেউ যদি কণ্ঠে তুলে নেন রবীন্দ্রনাথের গান ‘যখন বৃষ্টি নামল’ তখন সেই আকাশ-আঁচড়া বাড়িটিকে কি বাতিল করে দেবেন তিনি? নাকি একালে টাইম মেশিনে করে নামলে সেই বহুতলকেই বলবেন কালিদাসের নব্য রামগিরি! উত্তর মেলে না।

…ছাতিমতলা-র অন্যান্য পর্ব…

ছাতিমতলা পর্ব ৪৬: রবীন্দ্রনাথ পরোপকারের জন্য ‘ব্যবসাদার’ হয়ে ওঠেননি

ছাতিমতলা পর্ব ৪৫: ‘লেখা পড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে’ প্রবাদের উদাহরণ হয়ে উঠতে চাননি রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৪৪: ‘গরম’ শব্দটিকে কতরকমভাবে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ৪৩: খেটে খাওয়া মানুষের সহজ পাঠ, রাজনৈতিক দল যদিও সেদিন বোঝেনি

ছাতিমতলা পর্ব ৪২: ‘রবি ঠাকুর’ ডাকটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই তির্যকভাবেই ব্যবহার করতেন

ছাতিমতলা পর্ব ৪১: রবীন্দ্রনাথ ফেসবুকে থাকলে যে ভাষায় ট্রোলড হতেন

ছাতিমতলা পর্ব ৪০: রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র সম্পর্ক বাংলা ছবির উত্তমকুমার-কমল মিত্র সম্পর্ক নয়

ছাতিমতলা পর্ব ৩৯: তেমন মাতৃসাহচর্য পাননি বলেই নৈর্ব্যক্তিকভাবে মা-সন্তানের সম্পর্ককে দেখতে পেরেছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ৩৮: রবি ঠাকুরের জন্মদিনের সাংস্কৃতিক ‘ফ্যাশন’ নিয়ে ফুট কাটা যাবে না কেন!

ছাতিমতলা পর্ব ৩৭: রবীন্দ্রনাথের মতে, ভোট সামাজিক মঙ্গলের নিঃশর্ত উপায় নয়

ছাতিমতলা পর্ব ৩৬: টক্সিক রিলেশনশিপ কি রবীন্দ্রনাথের লেখায় আসেনি?

ছাতিমতলা পর্ব ৩৫: রবীন্দ্রনাথ কি আড্ডা মারতেন?

ছাতিমতলা পর্ব ৩৪: চিনের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সভ্যতা-ভাবনা ছিল কল্পনা বিলাস

ছাতিমতলা পর্ব ৩৩: পুরস্কার মূল্যকে হেলায় ফেরাতে জানে কবিই, জানতেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৩২: তরুণ রবির তীক্ষ্ণ সমালোচক পরিণত রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৩১: ভোটের মঞ্চে উড়ছে টাকা, এসব দেখে কী বলতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ৩০: শিক্ষিত ভদ্রলোকের ‘নাগরিকত্ব’ বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের যোগ তৈরি হচ্ছে না, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ২৯: কলকাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপ্রেম রয়েছে যেমন, তেমনই রয়েছে আবছায়া ভালোবাসা

ছাতিমতলা পর্ব ২৮: মনের ভাঙাগড়া আর ফিরে-চাওয়া নিয়েই মধুসূদনের ভাষা-জগৎ– রবীন্দ্রনাথেরও

ছাতিমতলা পর্ব ২৭: বাংলা ভাষা কীভাবে শেখাতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ২৬: ‘খানিক-রবীন্দ্রনাথ-পড়া’ প্রৌঢ়ের কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেনা যাবে না

ছাতিমতলা পর্ব ২৫: সুকুমার রায় যে অর্থে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি

ছাতিমতলা পর্ব ২৪: বিশ্বভারতীর ছাপাখানাকে বই প্রকাশের কারখানা শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ দেশগঠনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ২৩: ধর্মবোধের স্বাধিকার অর্জনের কথা মনে করিয়ে দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক মনকে মুক্ত করতে পারেননি

ছাতিমতলা পর্ব ২২: রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল গৌণ বিষয়

ছাতিমতলা পর্ব ২১: রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়াদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতেন, চাঁদের আলোয় গান গাইতেন

ছাতিমতলা পর্ব ২০: সুভাষচন্দ্র বসুকে তীব্র তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

ছাতিমতলা পর্ব ১৯: আবেগসর্বস্ব ধর্ম ও রাজনীতির বিরোধিতা করে অপ্রিয় হয়েছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ১৮: রবীন্দ্রনাথ কখনও গীতাকে যুদ্ধের প্রচারগ্রন্থ হিসেবে বিচার করেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১৭: ক্রিকেটের রাজনীতি ও সমাজনীতি, দু’টি বিষয়েই তৎপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ১৬: রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখানোর কিংবা কপি এডিটিং করার চাকরি পেতেন?

ছাতিমতলা পর্ব ১৫: কবি রবীন্দ্রনাথের ছেলে হয়ে কবিতা লেখা যায় না, বুঝেছিলেন রথীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ১৪: ছোট-বড় দুঃখ ও অপমান কীভাবে সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ১৩: পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা রেণুকার স্বাধীন মনের দাম দেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১২: এদেশে ধর্ম যে চমৎকার অস্ত্রাগার, রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১১: কাদম্বরীকে বঙ্গজ লেখকরা মুখরোচক করে তুলেছেন বলেই মৃণালিনীকে বাঙালি জানতে চায়নি

ছাতিমতলা পর্ব ১০: পাশ্চাত্যের ‘ফ্যাসিবাদ’ এদেশেরই সমাজপ্রচলিত নিষেধনীতির প্রতিরূপ, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৯: দেশপ্রেম শেখানোর ভয়ংকর স্কুলের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এমন স্কুল এখনও কেউ কেউ গড়তে চান

ছাতিমতলা পর্ব ৮: অসমিয়া আর ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষার আধিপত্য স্বীকার করে নিক, এই অনুচিত দাবি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও

ছাতিমতলা পর্ব ৭: বাঙালি লেখকের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবান কিংবা ভূত হচ্ছেন, রক্তমাংসের হয়ে উঠছেন না

ছাতিমতলা পর্ব ৬: যে ভূমিকায় দেখা পাওয়া যায় কঠোর রবীন্দ্রনাথের

ছাতিমতলা পর্ব ৫: চানঘরে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও আপত্তি ছিল না রবীন্দ্রনাথের

ছাতিমতলা পর্ব ৪: যে রবীন্দ্র-উপন্যাস ম্যারিটাল রেপের ইঙ্গিতবাহী

ছাতিমতলা পর্ব ৩: ‘রক্তকরবী’র চশমার দূরদৃষ্টি কিংবা সিসিটিভি

ছাতিমতলা পর্ব ২: ‘পলিটিকাল কারেক্টনেস’ বনাম ‘রবীন্দ্র-কৌতুক’

ছাতিমতলা পর্ব ১: ‘ডাকঘর’-এর অমলের মতো শেষশয্যা রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু পাননি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved