ক্যাটালগে ছবির নাম, দাম দুটোই দেওয়ার রেওয়াজ। দামের বেলায় গুরুদের কিছুই বলেন না। সেটা বড়দারাই ঠিক করেন।’ রানী চন্দের কথা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ছবি ফ্রেমিং-এর সেই পর্বে আর্টস্কুলের দোতলাতেই আছেন। তবে ৬ জুন, ১৯৩১ তারিখে দার্জিলিং থেকে মুকুলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে অন্য খবর। সে চিঠির শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘কল্যাণীয়েষু মুকুল, ছবির নাম দেওয়া হয়ে গেছে। কলকাতায় গিয়ে তোকে দেখানো যাবে…’।

৩৩.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে নাম দিতে চাননি– এ প্রসঙ্গে একাধিক তথ্য আমাদের জানা আছে। এ প্রসঙ্গে অনেক চিঠিপত্রে মিলবে, যার অধিকাংশ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত। তবে এই ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে জরুরি চিঠিখানা বোধহয় লিখেছিলেন ‘প্রবাসী’র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ১৯৩১-এর শেষে কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আগে রামানন্দবাবু ‘প্রবাসী’ আর ‘মডার্ন রিভিউ’-তে কবির কয়েকটা ছবি ছাপতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ‘প্রবাসী’ সম্পাদকের চিঠি পাওয়া না গেলেও, কবির উত্তর থেকে অনুমান করা যায়। সেই দীর্ঘ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মতির পাশাপাশি রবীন্দ্রচিত্রের সারকথাকে বেশ মিঠেকড়া ভঙ্গিতে জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘ছবি ছাপতে চান– রাজি আছি। কিন্তু আপনাদের কাউকে বাছাই করে নিতে হবে। আমার নিজের পছন্দের উপরে ভরসা নেই। সাধারণের ভালো লাগবার মতো জিনিস হওয়া চাই।’

এরপরে ছবি প্রসঙ্গে একটা চুম্বক-ভাবনা রামানন্দবাবুর সামনে মেলে ধরেছেন, ‘ছবি সম্বন্ধে আমি কোমর বেঁধে আধুনিকতার চর্চা করিনি, করবার উপায়ও ছিল না, কারণ পরিচয়ের অভাব। বিদেশী আর্টিস্টরা কেউ কেউ বলেচেন আমার চিত্রকলায় সাবেকি আধুনিকীর অদ্ভূত সম্মিলন ঘটেচে– কথাটা যদি সত্য হয় ত সে অজ্ঞানকৃত। যাই হোক ইন্ডিয়ান আর্ট যাকে বলে সেটা আমার আনাড়ি কলমে প্রকাশ পায় নি– অতএব এর জাতকূল মিশিয়ে কারো ভালো লাগবার আশা নেই। সম্পূর্ণ কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ফাউন্ডলিঙ। তাই এদেশের নিষ্ঠাবানদের মহলে ওকে দাঁড় করাতে ভয় করি। তবুও ছবিগুলোর মধ্যে এমন কিছু কিছু আছে যাকে দেখে আচারী লোকেরা হুঁকোর জল ফেলে দেবে না’ ইত্যাদি।

এত কিছুর পরেও ছবি নির্বাচনে সচেতন হতে বলেছেন রবি ঠাকুর। একটু বাঁকা ভঙ্গিতেই সম্পাদক মশাইকে জানিয়েছেন, ‘দেখে শুনে নেবেন, নইলে আমাকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে চঞ্চলতার সঞ্চার হবে। আরো দেখতে হবে এমন ছবি, যাকে আমার কালীঘাট থেকে আপনাদের কালীঘাটের কালীর হাতে নিবেদন করলে নিতান্ত বলিদানের আশঙ্কা থাকবে না। অর্থাৎ যাতে নিরাপদে ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় সে ভার আপনাকেই নিতে হবে।’ এখানে রসিকতার ছলে রবীন্দ্রনাথ কায়দা করে ‘আমার কালীঘাট’ আর ‘আপনাদের কালীঘাটের কালী’র মধ্যে ফারাক তুলে ধরেছেন। যার প্রথমটা তাঁর নিজের ছবি, যেখানে প্রথাগত রঙের পরিবর্তে কালি দিয়ে আঁকা। আর অন্যটা সমালোচনার নির্মম রক্তপাতের কথা স্মরণ করিয়েছেন। ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ পত্রিকায় তাঁর ছবি প্রথম মুদ্রিত হওয়ার পরে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় মুদ্রিত সমালোচনার সেই ভয়ংকর স্মৃতি। এখানে শেষ হয়নি কবির বক্তব্য, প্রবাসীর জন্যে কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ দেখতে বলেছেন, ‘মহুয়ার জন্যে আমার খাতায় আঁকা দুই একটা রঙিন ছবি ইউ রায়দের কারখানায় তৈরী হয়েই আছে। দেখতে পারেন, কিন্তু সেগুলি খাতার পাতায় যদৃচ্ছাকৃতভাবে রচিত হয়েছিল।’

রবীন্দ্রনাথের বয়ান থেকে আন্দাজ করা যায়, ছবি ছাপানোর ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। শুধু কি তাই? ছবির বদলে এগিয়ে দিচ্ছেন তাঁর আঁকা বইয়ের কভার– যাকে পরিপূর্ণ ছবি নয়, আদতে সে অক্ষরলিপি। রামানন্দ অবশ্য অভিমানী রবীন্দ্রনাথের কথায় তেমন আমল না-দিয়ে চারটে পরিপূর্ণ ছবি নির্বাচন করেছিলেন। তারপরে চেয়েছেন ছবির নাম। এইবারে আর হেঁয়ালি নয়, স্পষ্ট করে জবাব দিলেন রবি ঠাকুর। কোনও রকম গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া প্রথম ছত্রেই লিখলেন, ‘ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নে– দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকূলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি– তারা অনাহূত এসে হাজির– রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না’।

সেইজন্যে রবি ঠাকুরের প্রস্তাব, ‘যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন, নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন।’ অর্থাৎ ছবির শিরোনামের দিকটা বেশ কায়দা করে চাপিয়ে দিতে চান দর্শকের ওপরে। কৌতুকের স্বরে বলেন, ‘অনাথাদের জন্যে কতো আপিল বের করেন অনামাদের জন্যে করতে দোষ কী। দেখবেন যেখানে এক নামের আশা করেন নি সেখানে বহুনামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠবে। রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ তার পরে নাম বৃষ্টি অপরের।’ নিজেকে নিয়ে খানিক মস্করা করলেও একটা অভিমানের সুরে বলে ওঠেন, ‘কখনো কখনো নাম করবার উদ্যোগ আমরা নিজেই করি। জনরব এই যে রবীন্দ্রনাথ জয়ন্তী উপলক্ষে নিজের চেষ্টায় নিজের নাম উঁচু করে তুলেচেন। যাতে নাম হয় এমন কিছু কাজ করেছি, অবশেষে ঊনসত্তর বছরের পরে বাংলাদেশে বিস্তর কাঠখড় দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে এক জয়ন্তী সাজিয়ে নিজের নামমহিমাকে পাকা করবার জন্যে সব চেয়ে বড় কীর্তি রেখে গেলুম।’ এখানে অবশ্য ছবির শিরোনাম রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছেন অন্যদিকে– আজীবন যাঁদের অনর্গল বিদ্রুপ ভেসে এসেছে– তাঁদের দিকেই ছুড়ে দিয়েছেন এক ক্রুজ মিশাইল। ঠেস দিয়ে রামানন্দকে বলেছেন – ‘যখন আমার জীবনী বার করবেন আমার এই চাতুরীটার কথা উল্লেখ করতে ভুলবেন না – দেশের অনেক চতুর অন্তত মনে মনেও আমাকে বাহবা দেবে’।

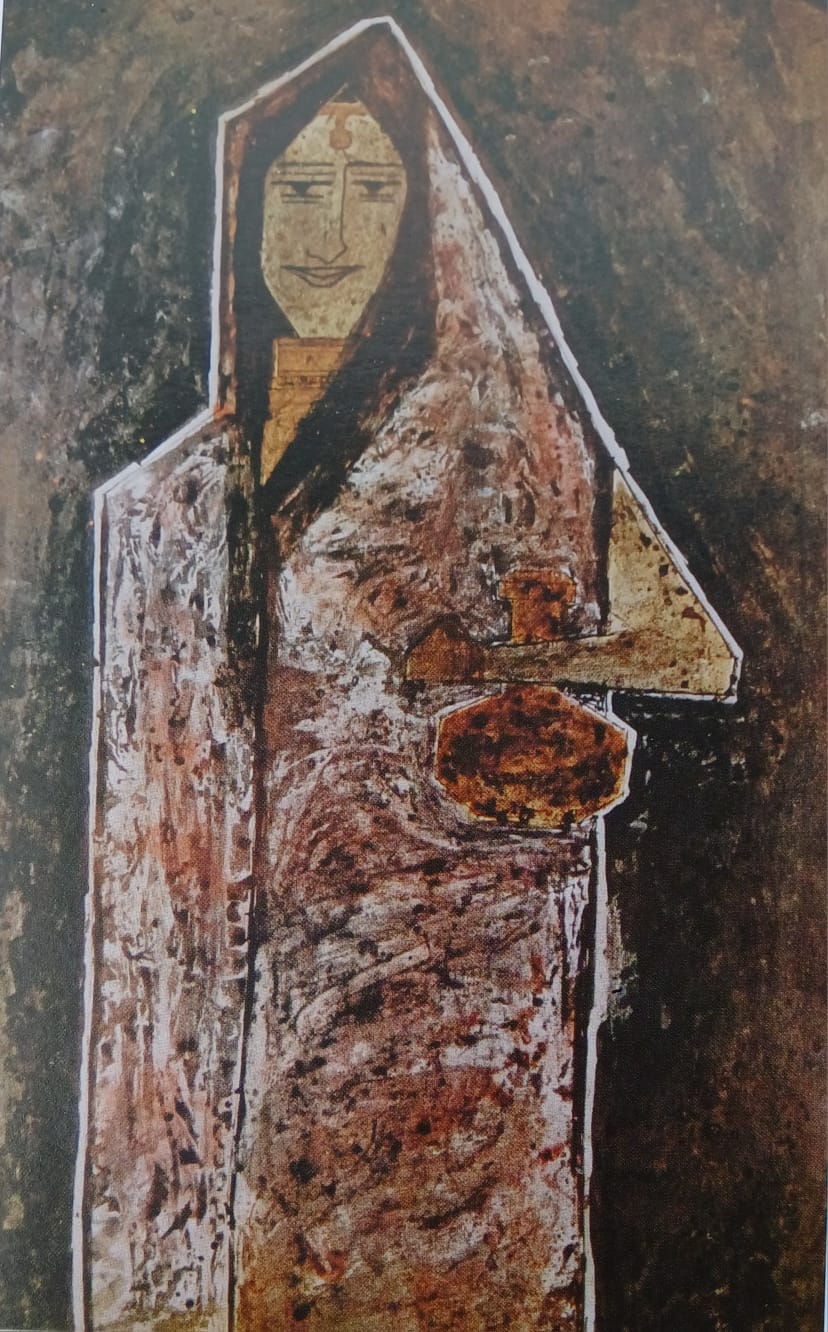

এ তো গেল ছবিতে নাম দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনীহা, যা একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। যেমন ‘রানী মহলানবিশকে বলেছেন– ‘আমার ছবি রেখার ছবি, রঙের ছবি, ভাবের ছবি নয়। ভাবের ছবির জন্যে কথা, সে ছবি অনেক এঁকেচি। সম্প্রতি কথার চেয়ে রেখার পরে মনের টান হয়েচে বেশি।… কথাকে অর্থ দিতে হয়, রেখাকে দিতে হয় রূপ – রূপ বিনা অর্থেই ভোলায়, দৃশ্যমান হয়ে ওঠা ছাড়া ওর আর কোনো দায়িত্ব নেই’। অথবা– ‘আবার সেই বিশুদ্ধ দেখার জগতে ফিরে আসা। তফাতের মধ্যে এই যে, সেই দেখার খেলাটা ছিল বাইরের দিক থেকে, এখন এটা ভিতরের দিক থেকে। ছবি দিয়ে রূপের খেলনা বানাই, ঠিক বালকেরই মতো।… রেখাতে রঙেতে একটা কিছু গড়ে উঠেছে, এই যথেষ্ট, তার কোনো উদ্দেশ্য নেই’। এমনকী মুকুল দে আয়োজিত রবীন্দ্রচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনেও বলেছেন এই কথাই– ‘একটা গোলাপ ফুল তো গোলাপ ফুল মাত্র, তার বেশী কিছুই নয়। সে কোনো হৃদয়ভার প্রকাশ করে না, কোনো তত্ত্বকথা লুকিয়ে রাখে না, সে কথা জানে না, তার কাছে কেবল রেখার সঙ্গতি, বর্ণের ভঙ্গিমা’। কোথাও বা বলছেন, ‘ভাষা আপন অর্থ আপনি নিয়ে চলে, সেই অর্থের কৈফিয়ৎ দিতেই হয়। কিন্তু বর্ণবিন্যাস ও রেখাবিন্যাস, সে নিস্তব্ধ, তার মুখে বাণী নেই, তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে অঙ্গুলি করে দেয়, এই দেখো। আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না’। অর্থাৎ, ছবির নামকরণ বিষয়ে তিনি কোনও উৎসাহ দেখাবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই যে, মুকুল দে’র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ছবির নাম দেওয়া নিয়ে মহাবিতর্ক দেখা দিয়েছিল তার নেপথ্যে কী ঘটেছিল? রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই সরকারি আর্টস্কুলের একজিবিশনে ছবির নাম দিয়েছিলেন? ক্যাটালগে মুদ্রিত ২৬২টা রবীন্দ্রছবির নাম দেখতে গিয়ে প্রায় চমকে উঠতে হয়! এমন শিরোনাম রবি ঠাকুরের কলম থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভবের শামিল! যেমন, ‘Radhika’, ‘Infuriated Viswamitra’, ‘Siva in Kailasa’, ‘Maharaja Vikramaditya’, ‘Sitakundu’, ‘Baba Mustafa (Ali Baba and the Forty Thieves’, ‘Radha as Milkmaid’, ‘Radhika’s Toilet’ ‘Sita in the Forest’ ‘Jatayu (The Great Bird in the Ramayana who sacrificed himself to rescue Sita) ইত্যাদির সঙ্গে ‘A study in Cubism’, ‘Study of Head in Cubist style’ থেকে ‘She has committed Suicide!’ ইত্যাদি শিরোনাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বলে মেনে নেওয়া যায় না।

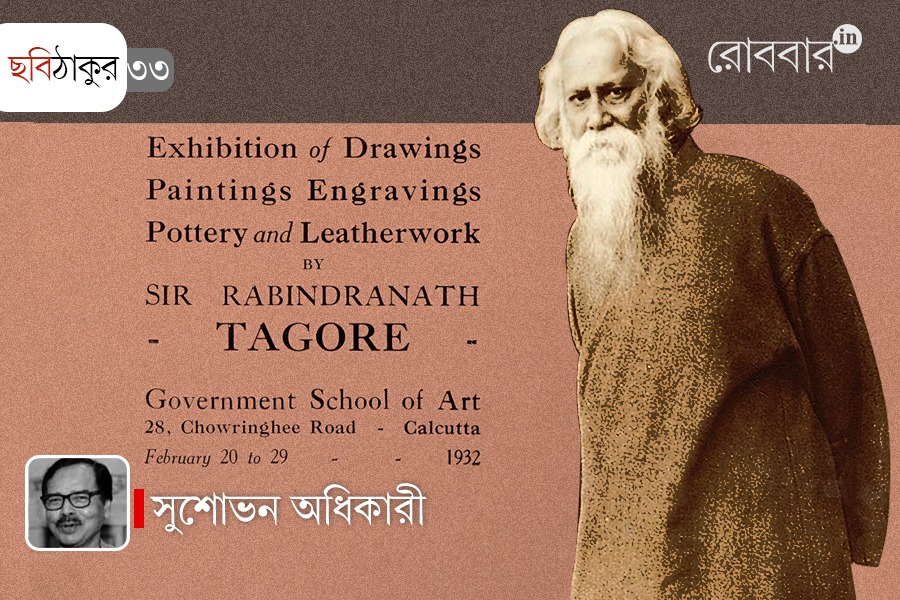

রাধিকা, বিশ্বামিত্র, অরণ্যে সীতা, রাধার প্রসাধন ইত্যাদি একেবারেই বেঙ্গল স্কুল ঘরানার ছবির নামের উপযুক্ত। ক্যাটালগে এমন উদাহরণ অজস্র। আর ‘She has committed Suicide’-এর মধ্যে এক লহমায় কাদম্বরী দেবীর কথা ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সেই গভীর ক্ষতচিহ্নকে এমন অনায়াসে অনাদরে বারোয়ারি করে তুলতে চাইবেন? এগুলো কি তবে মুকুলের দেওয়া নাম? সে কথাই আমাদের মনে হয়। না-হলে সেই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় তা ঘোষণা করে জানাতে হল কেন? প্রদর্শনী চলাকালীন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, ‘‘পরিত্যক্ত ‘স্যর’ খেতাব / বিনা সম্মতিতে প্রয়োগ– আর্ট স্কুলের প্রদর্শনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ/ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি কলিকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে তাঁহার চিত্রসমূহের যে প্রদর্শনী হয়, তাহার আমন্ত্রণ পত্রের এবং ক্যাটালগে তাঁহার সম্মতি কিংবা অনুমতি না লইয়া তাঁহার নামের পূর্বে ‘স্যর’ উপাধি ব্যবহার করা হইয়াছিল। যে উপাধি তিনি স্বেচ্ছায় বর্জন করিয়াছেন, তাহা পুনরায় গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথ ইহাও জানাইয়াছেন যে, ক্যাটালগে তাঁহার চিত্রগুলির যে সব নাম দেওয়া হইয়াছে, ঐগুলি তাঁহার প্রদত্ত নাম নহে। তাঁহার চিত্রের কোন নাম নাই। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২, আনন্দবাজার পত্রিকা।’ এখানে তো সমস্তটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে কি রবীন্দ্রনাথ সেইসব ছবিতে কোনও নামই দেননি?

খেয়াল করলে দেখি, রানী চন্দ বা অসিত হালদারের স্মৃতিকথায় ছবির নাম দেওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। রানী লিখেছেন, ‘ছবিতে ফ্রেম লাগাবার পালা। কাঁচ, ছবি ফ্রেমে ফিট করে উল্টো দিকে ঠুকঠাক পেরেক ঠুকে একের পর এক এক গোছা ছবি দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখছি। এ এক প্রবল উত্তেজনা। অনেক রাত পর্যন্ত এ কাজ করতাম। গুরুদেব দু-একবার আসতেন, দেখতেন, হাসতেন। আমার উৎসাহ শতগুণে বেড়ে যেত। এগজিবিশন হবে, প্রতিটি ছবির নাম চাই। সব ছবি গুরুদেবের ঘরে আনা হল। বড়দারাও সবাই আছেন। এক-একটি ছবি এনে গুরুদেবের সামনে ধরি, গুরুদেব ছবির নামকরণ করেন। ক্যাটালগে ছবির নাম, দাম দুটোই দেওয়ার রেওয়াজ। দামের বেলায় গুরুদের কিছুই বলেন না। সেটা বড়দারাই ঠিক করেন।’ অর্থাৎ রানী চন্দের কথা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ছবি ফ্রেমিং-এর সেই পর্বে আর্টস্কুলের দোতলাতেই আছেন। তবে ৬ জুন, ১৯৩১ তারিখে দার্জিলিং থেকে মুকুলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে অন্য খবর। সে চিঠির শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘কল্যাণীয়েষু মুকুল, ছবির নাম দেওয়া হয়ে গেছে। কলকাতায় গিয়ে তোকে দেখানো যাবে…’।

কিন্তু সেই নামের তালিকা মুকুল দে’র সংগ্রহে আছে কি না, বলা শক্ত, এখনও তা প্রকাশ পায়নি। এখানে লক্ষণীয়, রানী চন্দ বর্ণিত রবীন্দ্রচিত্রের নামকরণ বিষয়ে কবির অবস্থান এবং সময় এর কোনওটাই মিলছে না। তবে কি একথা লেখার সময় রানী চন্দের স্মৃতি সজাগ ছিল না? অন্যদিকে অসিতের লেখায় দেখা যাবে, ২৬ মে, ১৯৩১ তারিখে রবীন্দ্রচিত্রের নামকরণ প্রসঙ্গ এসেছে, আর সেটা ঘটছে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অসিত বলছেন, “ছবিগুলির নামকরণের ভার অবনমামাই নিলেন এবং ‘উড়ুকু-পড়কু’– ‘উঠচঞ্চুচঞ্চলাক্ষ্মী’– ‘আদ্যিবুড়ো’– ‘ডিণ্ডিদণ্ডনায়ক’ প্রভৃতি ছবির মতোই উদভুটে নাম আবিষ্কার করতে লাগলেন। আমি কলম চালিয়ে দ্রুত নামগুলি লিখতে না-পারায় ভাগ্নে জিমূতকে দিলুম লিখতে।”

উল্লেখ্য, অবনের দেওয়া এইসব নাম কোথাও দেখা যায়নি। তবে কি রবি ঠাকুর সেগুলি বাতিল করেছিলেন? উপরোক্ত ঘটনার জটিল জাল ছিঁড়ে রবি ঠাকুরের নাম সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। আবার ছবির নাম যে তিনি একেবারে দেননি তাও নয়– গোটা তিরিশেক ছবির নাম তিনি দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোর সবই তাঁর ‘খাপছাড়া’ আর ‘সে’-এর ইলাস্ট্রেশনকে কেন্দ্র করে, এরা সবাই কাহিনির একেকটা চরিত্র। রবীন্দ্রছবির শিরোনাম হিসেবে তাদের ধরলেও বিশ্বভারতী সংগ্রহের প্রায় দু’হাজার ছবির পক্ষে এই সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

…পড়ুন ছবিঠাকুর-এর অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৩২: জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনীতে ছবি বিক্রির মূল্য গড়ে মাত্র ২০০ টাকা

পর্ব ৩১: অন্ধের সূর্যবন্দনায় বহুকাল আবিষ্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

পর্ব ৩০: সেরামিক পাত্রের গায়ে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সব নকশা

পর্ব ২৯: ছিমছাম গ্রন্থসজ্জাই কি বেশি পছন্দ ছিল রবিঠাকুরের?

পর্ব ২৮: রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রথম প্রচ্ছদ

পর্ব ২৭: রবীন্দ্রনাথের চিত্রপটে রং-তুলিতে সাজিয়ে তোলা ফুলেরা কেমন? কী নাম তাদের?

পর্ব ২৬: রবীন্দ্রনাথের আঁকা শেষ ছবি

পর্ব ২৫: রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি সংরক্ষণ করা সহজ নয়

পর্ব ২৪: জাল ছবি ও রবীন্দ্র-ব্যবসা

পর্ব ২৩: ছবি-আঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহের ছবি

পর্ব ২২: চিত্রকলার বোধ যত গাঢ়তর হচ্ছে, ততই রবীন্দ্রনাথ চোখের দেখার ওপরে ভরসা করছেন

পর্ব ২১: কলাভবনে নন্দলালের শিল্পচিন্তার প্রতি কি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছিলেন না রবীন্দ্রনাথ?

পর্ব ২০: ছবি বুঝতে হলে ‘দেখবার চোখ’-এর সঙ্গে তাকে বোঝার ‘অনেক দিনের অভ্যেস’

পর্ব ১৯: ছবি-আঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন রংকে প্রাধান্য দিয়েছেন?

পর্ব ১৮: ছবি আঁকিয়ে রবিঠাকুরও সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন

পর্ব ১৭: রবীন্দ্রনাথের নারী মুখমণ্ডলের সিরিজ কি কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিজাত?

পর্ব ১৬: ট্যাক্স না দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ছবি আটক করেছিল কাস্টমস হাউস

পর্ব ১৫: বাইরে সংযত রবীন্দ্রনাথ, ক্যানভাসে যন্ত্রণাদগ্ধ ছবিঠাকুর

পর্ব ১৪: অমৃতা শেরগিলের আঁকা মেয়েদের বিষণ্ণ অভিব্যক্তি কি ছবিঠাকুরের প্রভাব?

পর্ব ১৩: আত্মপ্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে নতুন করে জন্ম নিচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

পর্ব ১২: আমেরিকায় কে এগিয়ে ছিলেন? ছবিঠাকুর না কবিঠাকুর?

পর্ব ১১: নন্দলাল ভেবেছিলেন, হাত-পায়ের দুয়েকটা ড্রয়িং এঁকে দিলে গুরুদেবের হয়তো সুবিধে হবে

পর্ব ১০: ১০টি নগ্ন পুরুষ স্থান পেয়েছিল রবীন্দ্র-ক্যানভাসে

পর্ব ৯: নিরাবরণ নারী অবয়ব আঁকায় রবিঠাকুরের সংকোচ ছিল না

পর্ব ৮: ওকাম্পোর উদ্যোগে প্যারিসে আর্টিস্ট হিসেবে নিজেকে যাচাই করেছিলেন রবি ঠাকুর

পর্ব ৭: শেষ পর্যন্ত কি মনের মতো স্টুডিও গড়ে তুলতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

পর্ব ৬: রবীন্দ্র চিত্রকলার নেপথ্য কারিগর কি রানী চন্দ?

পর্ব ৫: ছবি আঁকার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরলোকগত প্রিয়জনদের মতামত চেয়েছেন

পর্ব ৪: প্রথম ছবি পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ামাত্র শুরু হয়েছিল বিদ্রুপ

পর্ব ৩: ঠাকুরবাড়ির ‘হেঁয়ালি খাতা’য় রয়েছে রবিঠাকুরের প্রথম দিকের ছবির সম্ভাব্য হদিশ

পর্ব ২: রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রথম ছবিটি আমরা কি পেয়েছি?

পর্ব ১: অতি সাধারণ কাগজ আর লেখার কলমের ধাক্কাধাক্কিতে গড়ে উঠতে লাগল রবিঠাকুরের ছবি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved