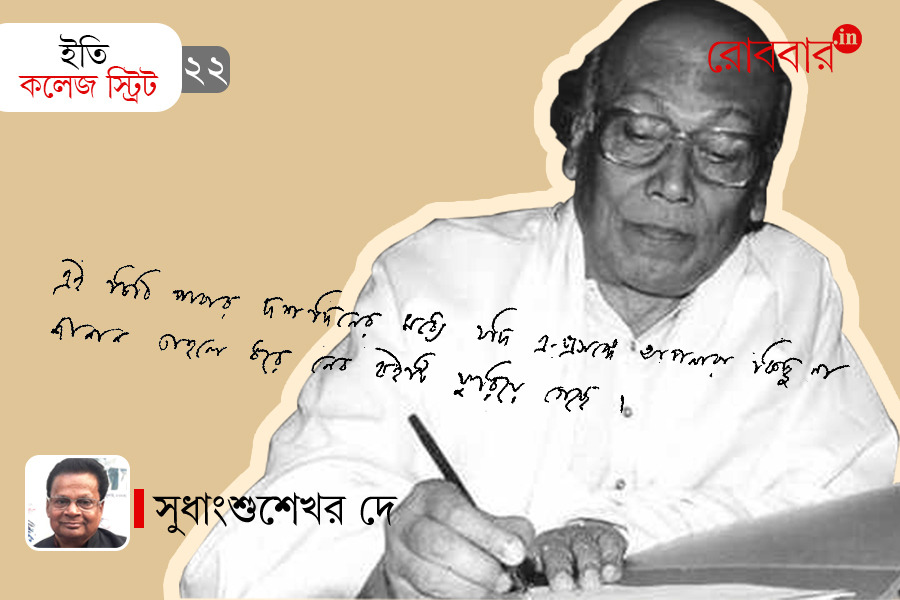

৫ ফেব্রুয়ারি শঙ্খ ঘোষের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে এই পর্বে শঙ্খ ঘোষকে স্মরণ। জরুরি অবস্থার শঙ্খ ঘোষ তো বটেই, এই পর্বে শঙ্খ ঘোষের এমন একটি ছবিও রইল, সেখানে তিনি কান এঁটো করে হাসছেন। বিরল এই দৃশ্য! বিরল অবশ্যই তাঁর রাগটুকুও। কেন? তা পড়ুন।

২২.

শঙ্খদার সঙ্গে স্বপনদাই (স্বপন মজুমদার) আমার পরিচয় করিয়ে দেন একথা বেশ মনে আছে, কিন্তু প্রথম আলাপ কোথায় হয়েছিল– যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে না কি শঙ্খদার শ্যামবাজারের বাড়িতে, তা আর মনে পড়ছে না। তবে সাতের দশকের শুরুর দিকেই তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়। সেই সূত্রেই ১৯৭৩ সালে আমাদের বিয়ের পুস্তিকা ‘শুভাশীর্বাদ’-এর জন্য শঙ্খদাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি একটি কাগজে দুটো পঙক্তি লিখে আমায় দিয়েছিলেন। যদিও সেটা তাঁর নিজের লেখা নয়, ‘দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ’ রবীন্দ্রগানের দুটো কলি:

‘সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,

আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ করুক প্রকাশ নব প্রভাত।’

এমনই ছিলেন শঙ্খদা– নিজেকে যতদূর সম্ভব আড়ালে রাখাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আমি লক্ষ করেছি, আমাদের বিয়ের বইতে রবীন্দ্রনাথের দু’টি লাইন লিখে দেওয়াই শুধু নয়, একবার নববর্ষের দিন আমাদের দোকানে এসে নববর্ষের খাতায় অন্য সকলের মতো কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করায় তিনি শুধু নিজের নামটি সই করেছিলেন। ‘শুভাশীর্বাদ’-এর পাতা উল্টোতে গিয়ে এখন দেখছি কবিতার লাইন দু’টির নীচে শঙ্খদার নাম লেখা আছে। তারপর অবশ্য লাইন দু’টি ঊর্ধ্ব-কমার মধ্যে আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। শঙ্খদা এই ভুল নিশ্চয়ই মেনে নিতেন না।

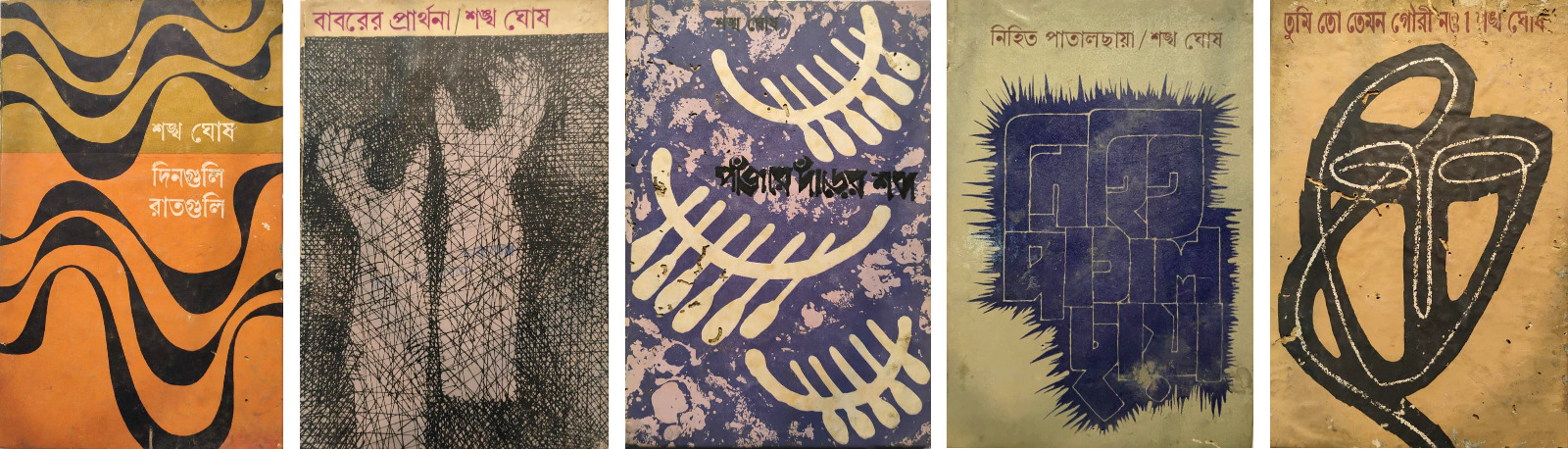

পরিচয় গাঢ় হলেও তাঁর বই করতে আমার প্রকাশনা শুরুর পর বছর-ছয়েক সময় লেগেছিল। ১৯৭৬ সালের আগস্টে প্রকাশিত ‘বাবরের প্রার্থনা’ বইটি দে’জ পাবলিশিং থেকে শঙ্খ ঘোষের প্রথম বই। ১৯৭৫-এর শেষ দিকে বা ১৯৭৬-এর শুরুর দিকে স্বপনদাই বলেছিলেন শঙ্খদার কাছ থেকে আমরা একটা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাব। এই পাণ্ডুলিপি পাওয়ার জন্য এবং কম্পোজ করিয়ে প্রুফ দেখাতে তাঁদের শ্যামবাজারের বাড়িতে অনেকবার গেছি আমি। তখন গোটা দেশ জুড়েই একটা খারাপ সময় চলছিল। সেই সময়টা কেমন ছিল তা পরবর্তীকালে তাঁর নিজের লেখাতেই ফুটে উঠেছে–

“২৬ জুন ১৯৭৫। জারি হলো জরুরি অবস্থা। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন: দেশে নিরাপত্তা বিপন্ন।

চাপা ক্ষোভ চারদিকে। অবশ্য, সকলেরই নয়। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে চান এটা ভালোরই জন্য। আরো বড়ো বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচাবার এই শেষ নিরুপায় পথ, বলছেন তাঁরা। তর্ক হয়, মীমাংসাহীন তর্ক। ঘোষণা শুনতে পাই: বিনা সেন্সরে কিছুই ছাপা যাবে না আর। ঘোষণা শুনতে পাই: যে-কোনো প্রতিবাদের জন্য গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ। মনে পড়ে প্রায় পঁচাত্তর বছরের পুরোনো রবীন্দ্রনাথের ‘কণ্ঠরোধ’ প্রবন্ধ, মনে পড়ে স্বাভিমানমত্ত দুর্যোধনের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের সতর্কবাণী, যার উত্তরে বলেছিল স্পর্ধিত দুর্যোধন: ‘নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।’ আজও সেই কণ্ঠরোধ? সদ্য-সূচিত টিভিতে, রেডিয়োতে বা কাগজের অফিসে, কর্মীরা যেন অতিসতর্ক হয়ে উঠেছেন তখন, নিজেরা কেউ আর কোনো ঝুঁকি নিতে চান না, যে-কোনো শব্দে সিডিশনের দূরতম আভাস পেলেই– এমন-কী না-পেলেও কখনো-বা– সেন্সর করতে থাকেন লেখা। ‘ইন্দ্রের ভয়ে ব্রহ্মা তখন ঘরে কুলুপ দিয়েছে’– অবনীন্দ্রনাথের পরিহাসময় যাত্রাপালার এই সংলাপকে টিভি-কর্তৃপক্ষ ছেঁটে দিতে চান তখন, কেননা কেউ তো ভাবতেও পারে ‘ইন্দ্র’ কথাটা এখানে ‘ইন্দিরা’রই কোনো ছলশব্দ মাত্র! জেলের বাইরে সমস্ত দেশটাই জেলখানা হয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের এ-উচ্চারণ তো আকাশবাণীর কাছে তখন বজ্রাঘাত হয়েই আসতে পারে। নিষিদ্ধ হতে শুরু করেছে তখন রবীন্দ্রনাথের পরিচিত কবিতা বা গান। কিন্তু কে করছে নিষেধ? আমরাই, আমাদেরই মতো কেউ-না-কেউ। পুলিশি আক্রমণের চেয়েও তখন লজ্জার আর ভয়ের মনে হলো মানুষের এই অতল ত্রাস, সশব্দে তার এই মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া।”

বাংলায় মুক্তচিন্তার পক্ষে কথা বলে ততদিনে গৌরদা (গৌরকিশোর ঘোষ), বরুণদা (বরুণ সেনগুপ্ত), জ্যোতিদা (জ্যোতির্ময় দত্ত) প্রশাসনের ‘বিশেষ নজরে’ পড়েছেন। এই তিনজনের নাম আলাদা করে বললাম কেননা, তিনজনই আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন এবং তিনজনকেই জরুরি অবস্থার সময় জেলে যেতে হয়েছিল। শঙ্খদাকে জেলে যেতে হয়নি ঠিকই। কিন্তু সেনসরশিপের হাত থেকে তিনিও রেহাই পাননি। তাঁর ‘রাধাচূড়া’ আর ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’– দু’টি কবিতা ‘নট টু বি প্রিন্টেড’ হুকুমনামা নিয়ে পত্রিকা দপ্তরে ফেরত আসে। সম্পাদক অন্য কবিতা চাইলেও তিনি তখনই নতুন কবিতা দিয়ে ও-দু’টি কবিতার জায়গা পূরণের কথা ভাবতেও পারেননি। পরে অবশ্য সরকারি অনুমতি না নিয়েই ‘সাহিত্যপত্র’ এবং ‘লা পয়েজি’ পত্রিকায় কবিতা দু’টি প্রকাশিত হয়।

দেশের এইরকম সময়ে প্রকাশক হিসেবে খানিকটা সতর্ক তো হতেই হয়। প্রকাশক হিসেবে সুস্থ সাহিত্য প্রকাশ করার একটা বাড়তি দায়ও থেকে যায়। শঙ্খদার লেখায় চিরকালই যা কিছু অন্যায়, তা প্রবল ক্ষমতাবানের হলেও– তার বিরোধিতা দেখেছি। সেই প্রথমজীবনের ‘যমুনাবতী’ থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিকে লেখা কোনও কবিতা– অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর মতো করে প্রতিবাদ করবেনই।

‘বাবরের প্রার্থনা’ বইটি করার সময় জরুরি অবস্থা বলবৎ ছিল এবং ওই ‘নট টু বি প্রিন্টেড’ মার্কা দেওয়া কবিতা দু’টি নিয়েই বইটি প্রকাশিত হল। শুধু ও-দু’টিই নয়– ‘মহাজন’, ‘হাতেমতাই’, ‘শৃঙ্খলা’, ‘বিকল্প’র মতো কবিতাও ছিল সে বইয়ে। যদিও বইটি নিয়ে আমি কোনও মহল থেকেই কোনও আপত্তির কথা শুনিনি বা আমাকে কোনও সংকটেও পড়তে হয়নি। শুধু তাই নয়, ১৯৭৬-এ প্রকাশিত বইটি ১৯৭৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হল। সাত বছরের প্রকাশক জীবনে সেটা তৃতীয়বার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারের সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং-এর জুড়ে যাওয়া।

সাহিত্য-পুরস্কার নিয়ে শঙ্খদা একেবারেই আহ্লাদিত হওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না। বরং ২০১১ সালে আমাদের প্রকাশনা থেকে বেরুনো ‘কথার পিঠে কথা’ বইটিতে সংকলিত ১৯৮১ সালে ‘ক্ষুধার্ত’ পত্রিকার জন্য অরুণেশ ঘোষের নেওয়া সাক্ষাৎকারে দেখছি তিনি বলেছেন– ‘…অন্য একটা কথা এখানে তুলতে চাই। আগে বলেছিলাম, লেখক-কবিদের পক্ষে এ পুরস্কার ক্ষতিজনক। এখন বলি, গোটা সমাজেরই পক্ষে ক্ষতিকর এইসব পুরস্কার-ব্যবস্থা। সেই ক্ষতির একটা দৃষ্টান্ত এই যে, আপনাদের মতো বিদ্রোহীরাও ‘পুরস্কার’ ভাবনাটিকে টেনে আনছেন কেবলই। এর পোষকতা করা যেমন অসংগত, একে আক্রমণ করে সময় নষ্ট করাও তেমনি নিষ্প্রয়োজন। চেতনার মধ্যে একে এতটা বেশি জায়গা দেওয়া কি ঠিক?’

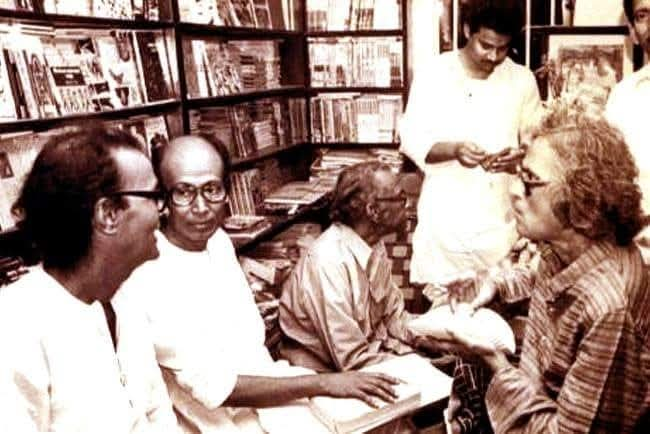

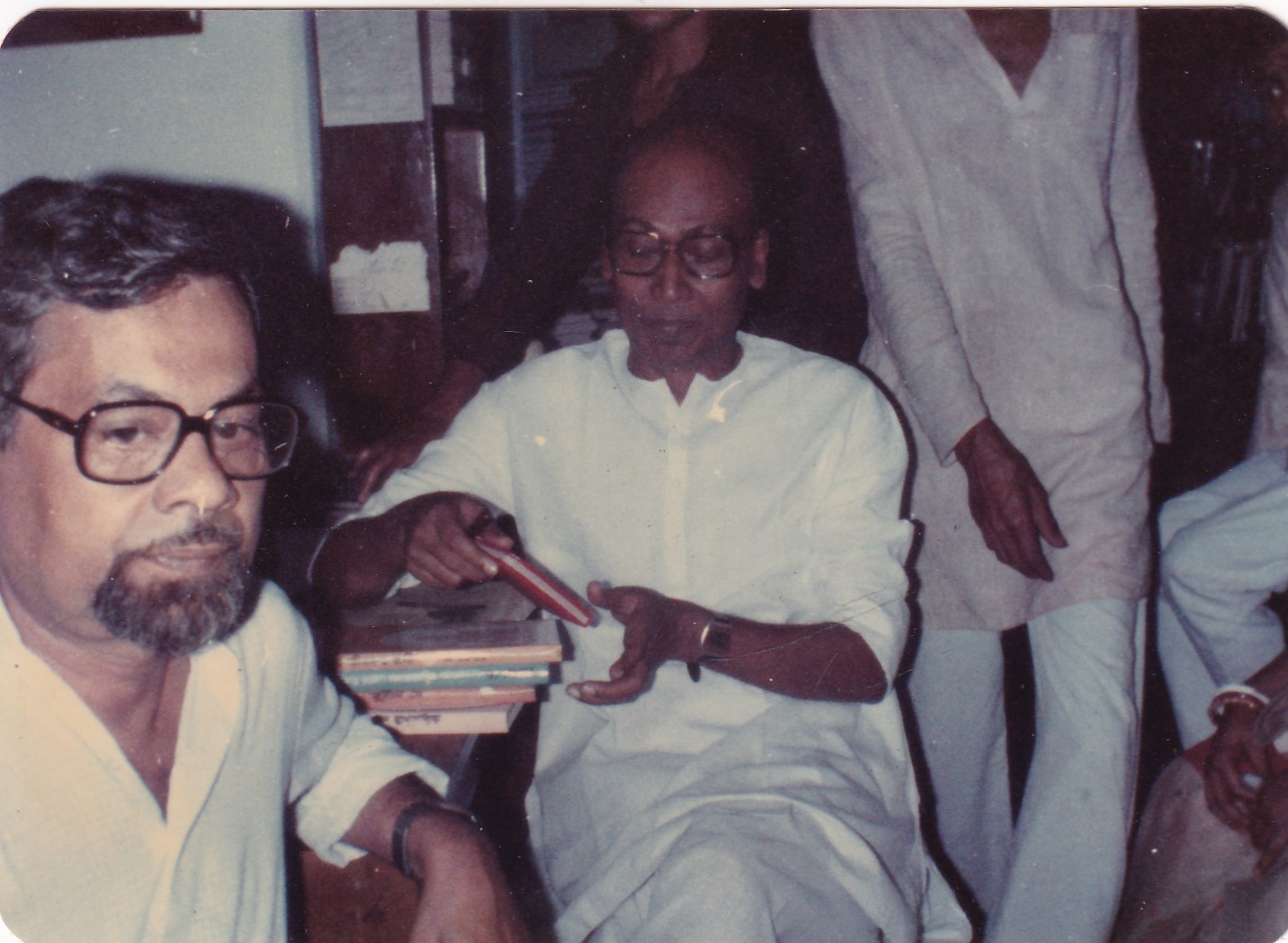

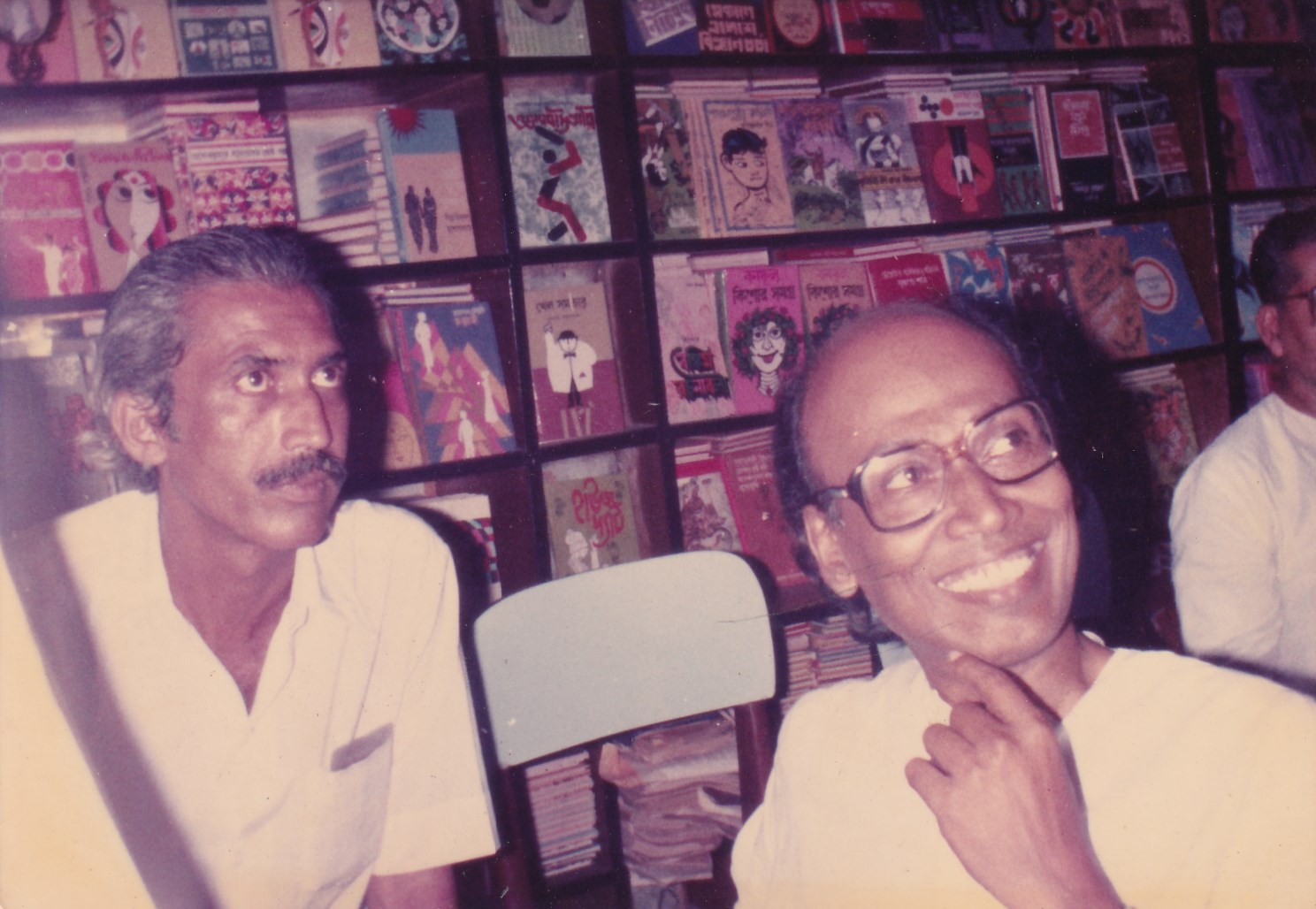

তবে ‘বাবরের প্রার্থনা’র সময় আমারও বয়স কম ছিল আর শঙ্খদাও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাই পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল জোর। এমনিতেই তাঁদের বাড়ির আতিথেয়তা সবার মুখে-মুখে ফেরে। আমার অভিজ্ঞতাও একই রকম– শঙ্খদার বাড়িতে গিয়েছি, অথচ প্রতিমা-বউদি আমাকে যত্ন করে খাওয়াননি, এমনটা কখনও হয়নি। তাঁদের বাড়ি গিয়ে আমার কখনও মনে হয়নি, অন্যের বাড়ি এসেছি। ঠিক যেন নিজের দাদা-বউদির কাছে এসেছি, এরকমই লাগত। সে-বাড়িতে রোববারের আড্ডা অনেককালের এক বৈঠক। ধারাবাহিকভাবে কবি-সাহিত্যিকদের প্রাণের আরাম ছিল সেই আড্ডা। সেই শুরুর দিকেই কেউ আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন– আমরা সবাই ওঁকে স্যর বলি কিন্তু আপনি দাদা বলেন কেন? উত্তরে বলেছিলাম, আপনারা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শঙ্খদার ছাত্র কিন্তু আমার সে-সৌভাগ্য হয়নি। তাই আমি দাদা বলেই ডাকি। শঙ্খদাও আমাকে নিজের ভাইয়ের মতোই যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন চিরকাল। তবে কোনওদিন তিনি আমাকে সম্বোধনের সময় আপনি থেকে তুমি-তে নামেননি।

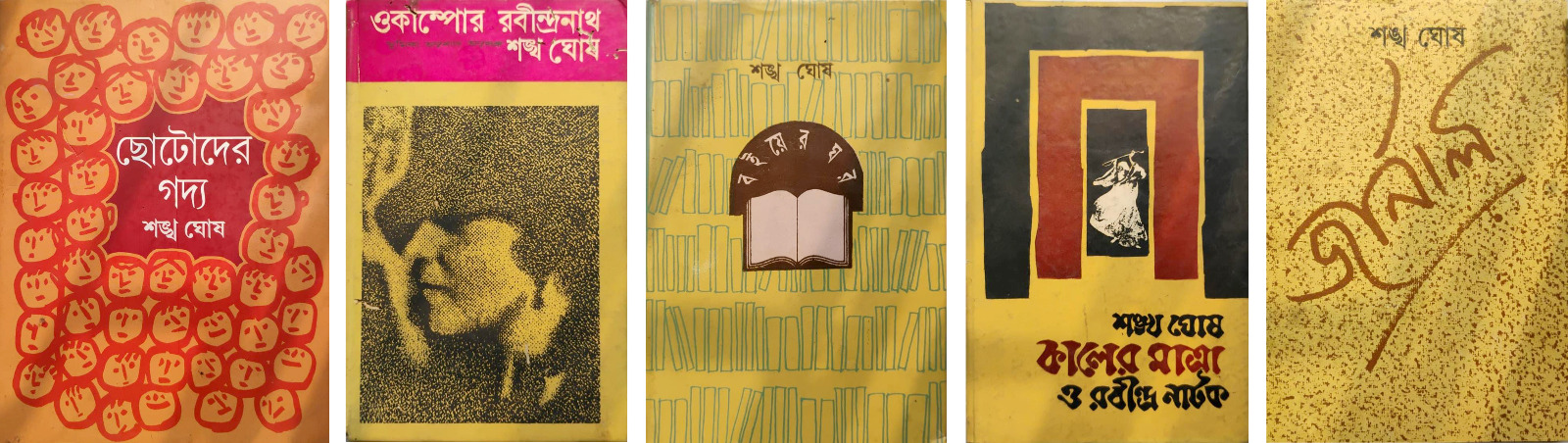

তাঁর পরের বইটা ছিল ভাবনা প্রকাশন থেকে আগেই বেরুনো ‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ’-এর পুনর্মুদ্রণ। ‘বাবরের প্রার্থনা’র মতো এই বইটারও প্রচ্ছদ করেছিলেন পূর্ণেন্দুদা (পূর্ণেন্দু পত্রী)। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের আগে তাঁর হাতে আসে অবন্তীকুমার সান্যাল অনূদিত রোম্যাঁ রলাঁ-র ‘ভারতবর্ষ: দিনপঞ্জী ১৯১৫-১৯৪৩’ বইটি। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের পেরু যাওয়ার ব্যাপারে রলাঁর জার্নাল থেকে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যা সংযোজিত হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণে।

এরপর থেকে শঙ্খদার একটার-পর-একটা বই আমরা প্রকাশ করে গেছি। তাঁর যেকোনও বই প্রকাশে স্বপনদার একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকত। আর বেশিরভাগ সময়েই কম্পোজের কাজ করতেন অরিজিৎদা (অরিজিৎ কুমার)। অনেক সময় অরিজিৎদা বইটা ছেপেও দিতেন। বইয়ের ব্যাপারে শঙ্খদার নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশও থাকত। আমরা তিনজন মিলে সেগুলো পালন করার চেষ্টা করতাম। টাইপ নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল, পাতায় কম্পোজ এরিয়া কতটা হবে সেটাও তিনি দেখে দিতেন। তিনি চাইতেন পাতায় সাদা অংশ যেন বেশি থাকে। যেকোনও গদ্য বই খুললেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে– তাঁর বইতে চারপাশে মার্জিন অনেকটা বেশি।

১৯৭৭-এ পুনর্মুদ্রণ করলাম ১৯৫৬ সালে এস রায় অ্যান্ড কোং থেকে বেরুনো শঙ্খ ঘোষের প্রথম কবিতাবই ‘দিনগুলি রাতগুলি’। ১৯৭৮ সালে ফের তাঁর দু’টি বই প্রকাশ করলাম, একটি কবিতার বই ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’, অন্যটি গদ্য-বই ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’। এ-দু’টি বইকেও পুনর্মুদ্রণই বলা চলে। ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’ আগে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের ছিল। বইটির ভূমিকায় তিনি স্বপনদার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘বইটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারছে প্রীতিভাজন শ্রীস্বপন মজুমদারের আগ্রহে’। আর ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’ বইটির কবিতাগুলি ১৯৭০ সালে ভারবি থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ থেকে নেওয়া। ভারবি সংস্করণ ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’য় ছিল চারটি অংশ, ‘দিনগুলি রাতগুলি’, ‘নিহিত পাতালছায়া’, ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’ আর অনুবাদ অংশটির নাম ছিল ‘শিকড়ের ডানা’। শেষ দুটো অংশ তখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। কেবল ‘শিকড়ের ডানা’র একটি কবিতা কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকবে। ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’ অংশের ২৪টি কবিতা নিয়েই স্বতন্ত্র বই হল দে’জ থেকে। ওই বছরই শঙ্খদার ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র দে’জ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারবি থেকে বেশ কিছু ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ এমনকী সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সমগ্র দে’জ পাবলিশিং-এ নিয়ে আসায় স্বপনদার ভূমিকা আছে।

তবে দে’জের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সিরিজটি এত সফল হওয়ার পিছনে শঙ্খ ঘোষের অবদান কোনওদিন ভুলব না। দীর্ঘ দিন তিনিই কার্যত আমাদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সিরিজের সম্পাদক ছিলেন। কার বই হবে, তাতে কী-কী কবিতা থাকবে সব বিষয়েই আমি তাঁর মতামত নিতাম। এমনকী, তিনি বহু বইয়ের প্রুফও দেখে দিয়েছেন। আসলে শঙ্খদা আর-পাঁচজনের থেকে এখানেই অনেকটা আলাদা। শুধু নিজের বই নয়, একটা ভালো বই প্রকাশিত হলে তাঁর অনাবিল আনন্দ হত, আমি নিজের চোখে দেখেছি বাংলা ভাষায় কোনও ভালো বই প্রকাশিত হলে তিনি কতটা খুশি হতেন। সম্ভব হলে সে-বইয়ের লেখকের সঙ্গে নিজে থেকে আলাপ করতেন। নইলে তাঁর মতো ব্যস্ত মানুষ কেনই-বা এতটা সময় নিয়ে আমাদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সিরিজটার জন্য পরিশ্রম করবেন।

বিদ্যা প্রকাশনী থেকে বেরুনো তাঁর ‘নিহিত পাতালছায়া’ বইটা ১৯৭৯ সালে দিলেন পুনর্মুদ্রণের জন্য, ঠিক তার পরের বছর মে মাসে পেলাম নতুন কবিতাবই, ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’। মোট ৬৪টি চার পঙ্ক্তির কবিতা নিয়ে বইটি তৈরি। এ-বইয়ের উৎসর্গটাও তাঁর অন্য বইয়ের থেকে আলাদা। কয়েকটি শব্দে উৎসর্গের বদলে এখানে একটি আস্ত কবিতাই লেখা হয়েছিল উৎসর্গে,

‘ভোর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনও।

স্থির অমাবস্যা, আমি শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি দিগন্তের ধারে

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে

আমার শরীর যেন আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে।

বুক থেকে হাতে খুলে নিয়েছি পাঁজর আর তালে তালে নাচে সেই হাত

গ্রহনক্ষত্রের দল ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে।

স্তূপ হয়ে অন্ধকারে সোনারঙা সুর ওই ওঠে আর উঠে ঝরে পড়ে।

সেই সুরে খুলে যায় নামহারা গহ্বরের মৃতদেহগুলি

পিছনে অলীক হাতে তালি।

অবসন্ন ফিরে দেখি ঘাসের উপরে শুয়ে আছে

পুরোনো বন্ধুর দল

শিশির মাখানো শান্ত প্রসারিত হাতগুলি বাঁকা।’

এতগুলো বই হয়ে যাওয়ার পরে আমি তাঁকে সাহস করে বলি দে’জ থেকে ‘কবিতাসংগ্রহ’ প্রকাশ করার কথা। তিনি তাতে আপত্তিও করেননি। ১৯৮১ সালের বইমেলার আগে তাঁর ‘কবিতাসংগ্রহ’-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি। আর তার ঠিক দশ বছর পর ‘কবিতাসংগ্রহ’-এর দ্বিতীয় খণ্ড। অবশ্য তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে বেশ দেরি হয়, বইমেলা ২০১৫-তে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। আর চতুর্থ খণ্ড ২০২১-এ। শেষ দু’টি খণ্ড তৈরির সময় অপু শঙ্খদার কাছে নিয়মিত যেতে শুরু করেছে। অপুকে তিনি বলেছিলেন আজকাল বিদেশে বিভিন্ন কবির সমগ্র/সংগ্রহ জাতীয় বইতেও কবিতা ‘রান-অন’ না-ছেপে প্রতি পাতায় একটা কবিতা ছাপার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। আমাদের এখানে কি সেটা করা যায় না? অপু এসে আমাকে সেকথা জানাতে আমি সিদ্ধান্ত নিই কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী তা-ই হবে এবং ক্রমশ চারটি খণ্ডই সেভাবে তৈরি করা হবে। শঙ্খদার ইচ্ছে আমার কাছে শিরোধার্য ছিল। অপু তাঁকে প্রস্তাব দেয় প্রকাশতথ্যের সঙ্গে তৃতীয় খণ্ড থেকে বইয়ের কবিতাগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচি ছাপা শুরু হোক। তিনি সে-প্রস্তাবে সম্মতি জানালে তৃতীয় খণ্ডে সে-কাজ শুরু হয়। পরে চতুর্থ খণ্ডে সমস্ত কবিতার বর্ণানুক্রমিক সূচি ছাপা হয়। ধীরে-ধীরে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেও বর্ণানুক্রমিক সূচি সংযোজিত হয়েছে।

১৯৮৫ সালে তাঁর অসামান্য একটি বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি উনি উৎসর্গ করেছিলেন কবি জয় গোস্বামীকে। এ-বইয়ের ভূমিকায় তিনি বইটির হয়ে ওঠা নিয়ে লিখেছেন,

‘১৯৭৮ সালে, একবছরের শান্তিনিকেতন-বাসের সময়ে, প্রায় প্রতিরাতেই কিছু-না-কিছু লিখে রাখবার একটা অভ্যাস হয়েছিল। লিখবার সময়ে জানতাম সেগুলি নিভৃত এবং ব্যক্তিগত; তাই যখন-যেমন-খুশি লিখতে কোনো বাধা ছিল না একেবারেই। বছর শেষ হলো, খাতাও হলো শেষ। ফিরে এলাম কলকাতায়।

বছরখানেক পরে, কোনো-একটি লিটল ম্যাগাজিনে যখন প্রতিশ্রুত গদ্যলেখা কিছুতেই লিখে উঠতে পারছি না অনেকরকম সংকটে, নিরুপায় দশায় শেষ পর্যন্ত সেই দৈনন্দিন জার্নাল থেকেই দুটি অংশের অনুলিপি করে দিতে হলো, কাজটাকে নিতান্ত অসংগত জেনেও। কিন্তু তার পর এই হলো যে নানা প্রান্তের ছোটো পত্রিকা থেকে প্রায়ই পৌঁছতে লাগল, কবিতার নয়, প্রবন্ধের নয়, ওইরকম জার্নালেরই দাবি। প্রবন্ধের বদলে জার্নালে এই আকস্মিক আগ্রহ কি এইজন্যে যে পত্রিকাগুলি ছোটো, জায়গা কম ? না কি এজন্যেও যে ভারী প্রবন্ধ পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন অনেকে? কারণ যা-ই হোক, মুদ্রণের জন্য যা লেখা হয়নি তার নির্বাচিত অনেকটা অংশই মুদ্রিত হয়ে গেল এইভাবে, অক্ষমতার ফল হিসেবে। ছিন্ন ছিন্ন মুহূর্তের এইসব ভাবনা আর অনুভব নিশ্চয় তুচ্ছ লাগবে পাঠকের কাছে, ঘনতা আর ধারাবাহিকতার অভাবে পড়বার আগ্রহও হবে না অনেকের। তা জেনেও বইটি ছাপানো হলো শুধু সেইসব অল্পবয়সীদের কথা ভেবে, যাঁরা অনেকসময়েই উৎসুক হয়ে জানতে চেয়েছেন: আরো কোথায় কোথায় ছাপা হয়েছে জার্নাল, কিংবা, কবে তা ছাপা হবে আরো। তাঁদেরই জন্য এই সংগ্রহ।…’

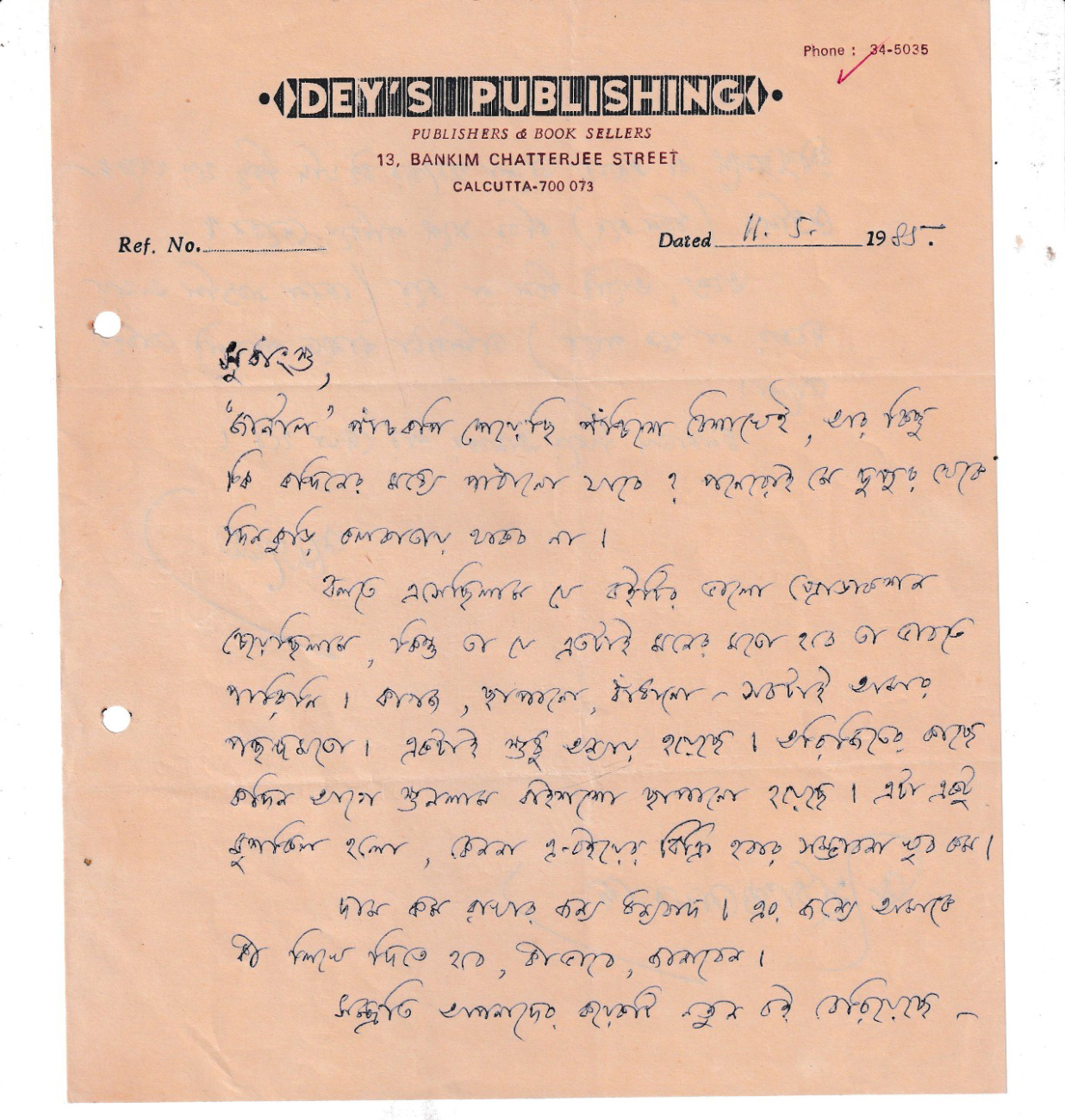

শেষে দেখছি লিখেছেন, ‘বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই জেনেও যে-অকৃপণ যত্নে বইটি প্রকাশ করলেন সুধাংশুশেখর দে, যে-কোনও লেখকের কাছে সেটা এক বিস্ময়ের আর আনন্দের অভিজ্ঞতা’। যদিও আজ বলতেই হয় তাঁর ধারণা ঠিক ছিল না, পাঠকের কাছে এ-বইয়ের কদর আজও আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি ২০০৮ সালের মধ্যেই এর ছ’-টা মুদ্রণ হয়ে গেছে। বইটি বেরুনোর পর ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আধুনিক কবির অন্তরঙ্গ ভাব ও ভাবনা’ নামে যে-রিভিউটি লিখেছিলেন তাও দেখছি আমার পুরোনো কাগজের ফাইলে রাখা আছে। ‘জার্নাল’ বেরুনোর পর শঙ্খদা একদিন আমাদের দপ্তরে আসেন। সেদিন আমি কোনও কারণে দপ্তরে ছিলাম না। উনি আমাদের প্যাডের পাতায় আমার উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে যান,

সুধাংশু,

‘জার্নাল’ পাঁচকপি পেয়েছি পঁচিশে বৈশাখেই, আর কিছু কি কদিনের মধ্যে পাঠানো যাবে ? পনেরোই মে দুপুর থেকে দিন কুড়ি কলকাতায় থাকব না। বলতে এসেছিলাম যে বইটির ভালো প্রোডাকশন চেয়েছিলাম, কিন্তু তা যে এতটাই মনের মতো হবে তা ভাবতে পারিনি। কাগজ, ছাপানো, বাঁধানো– সবটাই আমার পছন্দমতো। একটাই শুধু অন্যায় হয়েছে। অরিজিতের কাছে কদিন আগে শুনলাম বাইশশো ছাপানো হয়েছে। এটা একটু মুশকিল হলো, কেননা এ-বইয়ের বিক্রি হবার সম্ভাবনা খুব কম। দাম কম রাখার জন্য ধন্যবাদ। এর জন্যে আমাকে কী লিখে দিতে হবে, কীভাবে, জানাবেন। সম্প্রতি আপনাদের কয়েকটি নতুন বই বেরিয়েছে– রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে বা অন্যান্য ভালো প্রবন্ধের বই যদি কিছু হয়ে থাকে– সেগুলিও (বিল করে) রবির সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন ?…’ চিঠিটা পড়তে পড়তে আমার মনে হল যেন শঙ্খদা সামনে বসে কথাগুলো আমাকে বলছেন। নিজের লেখা সম্পর্কে এমন বিনয়, অন্যের ওপরে কোনোভাবেই জোর না করা– এসবই ছিল তাঁর মজ্জাগত। এমন মানুষই লিখতে পারেন ‘ভিন্ন রুচির অধিকার’-এর মতো বই, যাতে পুলিনবিহারী সেনকে নিয়ে ‘নামহীনতার দিকে’ শিরোনামে লেখাটি গ্রন্থিত হয়েছে। আমার ওই লেখাটি পড়ে মনে হয় শঙ্খদা পুলিনবিহারী সেনের ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরি ছিলেন। নইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘রবীন্দ্র-রচনাবলীর’ (প্রথম খণ্ড ১৯৮০) ষোড়শ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় যে-কোনো মানুষকে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে সারাজীবনের খ্যাতি এনে দিতে পারে। আজও যে-কেউ রবীন্দ্র-রচনার খুঁটিনাটি তথ্য জানতে এ-বই খুলে বসে। শঙ্খদা কিন্তু এ-বইটি তাঁর লেখা এমন কথা কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। সম্পাদকমণ্ডলীর সকলের সঙ্গে তাঁর নামটা ছাপা আছে শুধু। আমার মনে হয় এটা উত্তরপ্রজন্মের গবেষকদের কাছে শিক্ষণীয় একটা উদাহরণ।

‘জার্নাল’ নিয়ে তাঁর ওই চিঠিতে ‘রবি’ হল আমাদের আত্মীয় রবীন্দ্রনাথ দে। তার ডাকনাম ছিল বাপি কিন্তু সবাই তাকে রবি বলেই ডাকত। শিয়ালদার বাড়িতে সে আমাদের সঙ্গেই থাকত। আমাদের প্রকাশনায় কাজও করত। পরে অরিজিৎদার কাছে কাজ নিয়ে চলে যায়। প্যাপিরাসের সূত্রেই শঙ্খদার বাড়িতে তার যাওয়া-আসা ছিল। আমাদের প্রুফ দেওয়া-নেওয়ার কাজও করত সে। তাই সম্ভবত তার হাত দিয়ে বই পাঠাতে বলেছেন তিনি।

এরপরে শঙ্খদার যে-বইটা প্রকাশ করে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল সেটা হল ‘বইয়ের ঘর’, ১৯৯৬ সালে। ‘আজকাল’ পত্রিকায় লেখা ধারাবাহিক কলামের গ্রন্থবদ্ধ রূপ। শঙ্খ ঘোষ আর বই যে আমার মতো অনেকের কাছেই প্রায় সমার্থক ছিল ‘বইয়ের ঘর’ পড়লে তার কারণটা বোঝা যাবে। বিশেষ করে বইটির শেষে সংযোজিত ‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’-এর ‘বই’ কবিতাটা পড়লে। লেখক অবশ্য ভূমিকায় অতি সংক্ষেপে বইটির ধরতাই প্রসঙ্গে আমাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন, ‘সকলেরই জীবনে বইয়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো থাকে কিছু ঘটনারও অভিজ্ঞতা। এ হল সেরকম বই-কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অল্প কয়েকটা বৃত্তান্ত’।

তাঁর সঙ্গে এতটাই নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হত যে আমাকে তিনি খুব বেশি চিঠি কখনোই লেখেননি। তবু আজ পুরোনো চিঠি ঘাঁটতে গিয়ে দেখছি ১৯৮৮ সালে পুজোর সময় লিখছেন, ‘পুজোর চাঁদাটা (৩১ টাকা) এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি…’। আবার কখনও বাংলাদেশ থেকে আসা দু-জনকে বই কেনার ব্যাপারে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছেন। ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে দুটো ছোটো চিঠি পাচ্ছি যাদবপুরের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করে, যতদূর মনে পড়ছে সে-অনুরোধ আমি রাখতেও পেরেছিলাম।

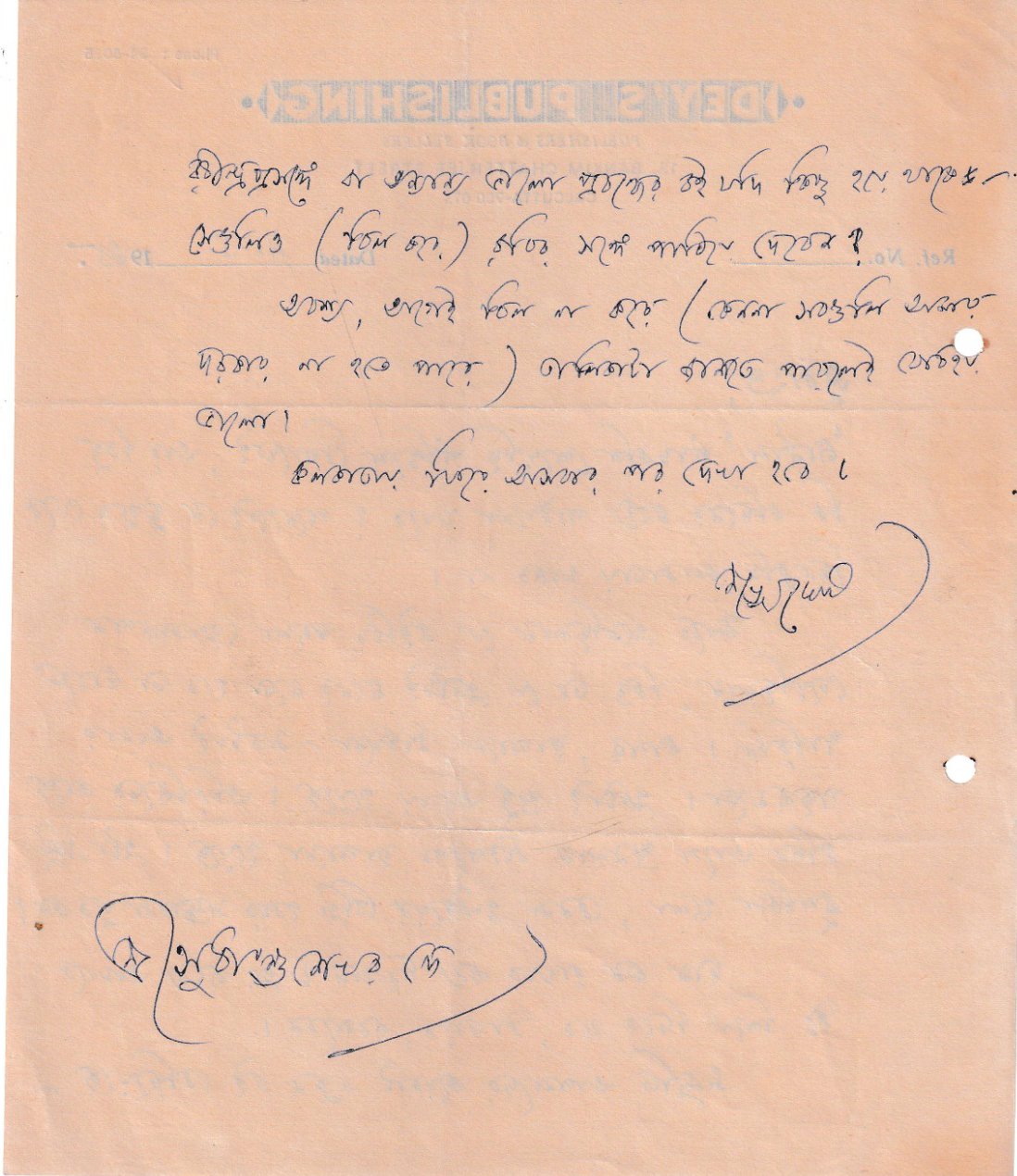

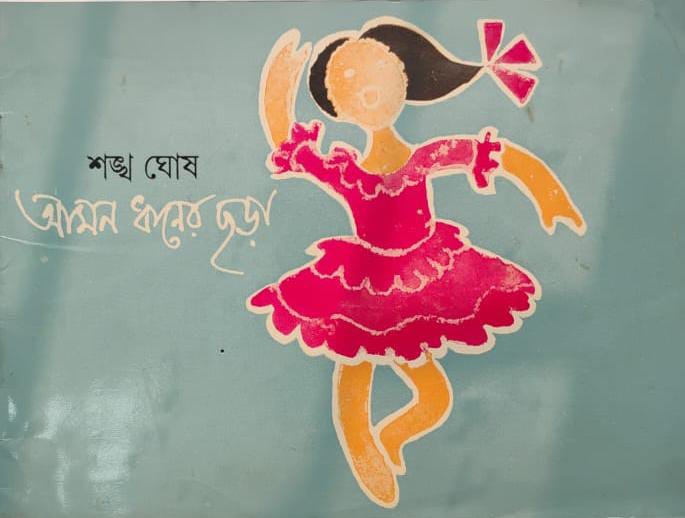

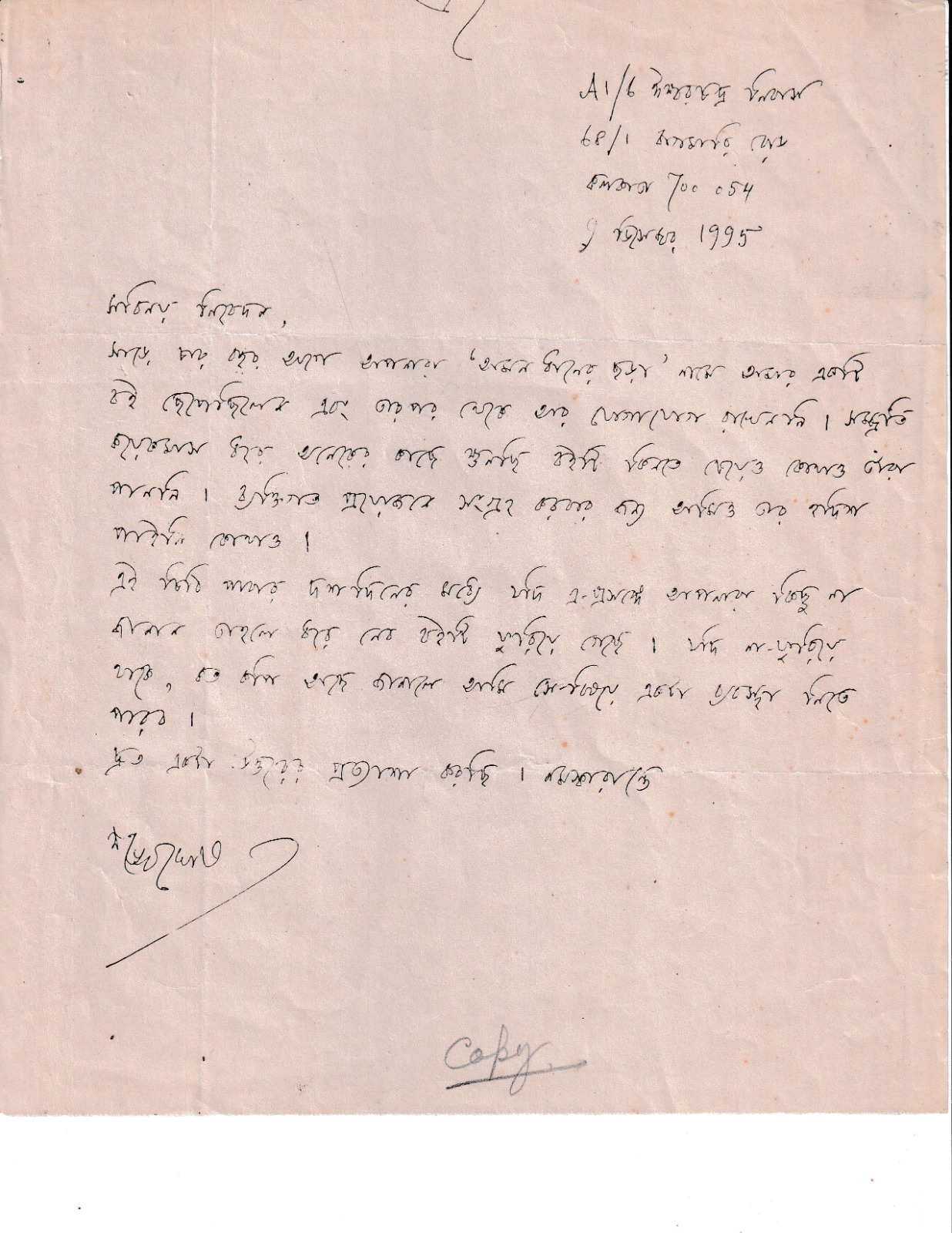

শঙ্খদার আরেকটি বইয়ের কথা বলতেই হয়, ‘সবকিছুতেই খেলনা হয়’, তাঁর ছড়ার বই। মানবদাকে সিরিজ এডিটর করে আমাদের ‘দেশবিদেশের শিশুসাহিত্য’ সিরিজের ৯ নম্বর বই এটা। এই বইয়ের জন্য প্রচ্ছদ এবং ছবি আঁকেন গণেশ পাইন। রঙিন ছবি দেওয়া এ-বইটিও পাঠক মহলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। শঙ্খদার নির্দেশে আমি গণেশদার কবিরাজ রো-র বাড়ি থেকে ছবিগুলো নিয়ে এসেছিলাম। বইটির মলাট থেকে শুরু করে টাইটেল পেজ সর্বত্র ছড়াকার ও চিত্রকর দু’-জনের নাম ছাপা হয়েছিল এবং শঙ্খদার কথামতো বইটির রয়্যালটি সবসময় দু’-ভাগ করে দু-জনকে পাঠানো হত। তবে ১৯৯১ সালে বেরুনো ‘আমন ধানের ছড়া’ বইটি নিয়ে তিনি আমার ওপর একবার খানিকটা বিরক্তই হয়েছিলেন। আমন তাঁর নাতনি। এ-বইয়ের উৎসর্গে লিখেছিলেন, ‘এক হাতে মা, আরেক হাতে/ বাবার আঙুল ধরা/ শিউলি-শাদা জামায় আমন/ যেন-বা অপ্সরা/ এই হাসি এই চোখের জলের/ বিষ্টিরোদে গড়া/ আমন তোমার হাতে দিলাম/ আমন ধানের ছড়া’। এর প্রচ্ছদ ও অলংকরণ পূর্ণেন্দুদার করা। বইটি নিয়ে শঙ্খদার স্বতন্ত্র একটা আবেগ থাকারই কথা। কিন্তু নানা কারণে বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় সংস্করণে যেতে আমার খানিকটা দেরি হয়েছিল। আমি কারুর মুখে শঙ্খদা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন শুনে তাঁর বাড়ি গিয়ে বিষয়টা নিয়ে কথা বলে আসি এবং ফের প্রকাশের ব্যবস্থা করি। অনেক পরে অপু আবিষ্কার করে, তিনি এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে ১৯৯৫ সালের ৯ ডিসেম্বর আমাকে একটি চিঠি পর্যন্ত লিখে ফেলেন,

‘সবিনয় নিবেদন,

সাড়ে চার বছর আগে আপনারা ‘আমন ধানের ছড়া’ নামে আমার একটি ছড়ার বই ছেপেছিলেন এবং তারপর থেকে আর যোগাযোগ রাখেননি। সম্প্রতি কয়েকমাস ধরে অনেকের কাছে শুনছি বইটি কিনতে চেয়েও কোথাও তাঁরা পাননি। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সংগ্রহ করার জন্য আমিও তার হদিশ পাইনি কোথাও। এই চিঠি পাবার দশদিনের মধ্যে যদি এ-প্রসঙ্গে আপনার কিছু না জানান তাহলে ধরে নেব বইটি ফুরিয়ে গেছে। যদি না-ফুরিয়ে থাকে, কত কপি আছে জানালে আমি সে-বিষয়ে একটা ব্যবস্থা নিতে পারব। দ্রুত উত্তরের প্রত্যাশা করছি।

নমস্কারান্তে

শঙ্খ ঘোষ’

আমার ওপর শঙ্খদা ওই একবারই রাগ করেছিলেন। তবে চিঠিটা লিখলেও স্নেহবশত তিনি সে-চিঠি কোনওদিন পোস্ট করেননি।

অপু দে’জ থেকে তার শঙ্খজেঠুর দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। একটা হল ‘গদ্যসংগ্রহ’ প্রকাশ, ২০০২-এর বইমেলা থেকে পরপর যার ১২টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অন্যটি হল ২০১৭-য় প্রকাশিত ‘ছোটোদের গদ্য’। যদিও ‘ছোটোদের গদ্য’ বইটিতে আমরা সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘ছোট্ট একটা স্কুল’ আর ‘অল্পবয়স কল্পবয়স’ বই দু-খানি নিতে পারিনি।

ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখ শঙ্খদার জন্মদিন। সেইসময় প্রতি বছর বইমেলা চলে। তাই আমি সাধারণত রাতের দিকে বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার সময় অপুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসতাম। শেষবার, ২০২১ সালে, আমি যেতে পারিনি। কিন্তু অপু গিয়ে তাঁর হাতে ‘কবিতাসংগ্রহ’-এর চতুর্থ খণ্ড তুলে দিয়েছিল। সেদিনের ছবি দেখেছি অপুর মোবাইলে। আবারও একটা পাঁচ তারিখ আসছে, এবার শুনলাম ‘শঙ্খ ঘোষ স্মৃতি’ বক্তৃতা করবেন সৌরীনদা (সৌরীন ভট্টাচার্য)। যেতে পারব কি না জানি না, কিন্তু মনটা ওখানেই পড়ে থাকবে। ঠিক যেমন কোনও কারণে উল্টোডাঙার দিকে গেলে সবসময় শঙ্খদা আর প্রতিমা-বউদির কথা মনে পড়ে।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব……………………

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved