বিবি লিখল: ‘আমার চেয়ে বইগুলো আপনার ঢের বেশি ভোগে আসবে সন্দেহ নেই। আর যত্নে থাকবে তাও বলা বাহুল্য। প্রমথবাবু, বরং এখানে চলে আসুন। এখানের হাওয়াতেই তীব্র মদিরা আছে। সত্যি সত্যি বিলেত যাওয়ার পথে যদি এখান হয়ে যান, আমরা সকলেই খুশি হই। ঠিক যে একেবারে পথের ধারে পড়ে তা বলা যায় না। তবে ইচ্ছে করলে রাস্তা পেরোতে পারেন। বিলিতি শীত যদি সইয়ে আনতে চান, এই হচ্ছে জায়গা।’

৫১.

প্রমথ চৌধুরী, ‘সবুজপত্র’ বের করে যিনি বাঙালি ইন্টেলেকচুয়াল মহলে তোলপাড় ফেলেছিলেন, চলতি বাংলাকে যিনি প্রথম সাহিত্যের ভাষায় নিয়ে এলেন দুর্বার দুঃসাহস দেখিয়ে, যিনি ‘চার ইয়ারি কথা’ লিখে বাংলা গল্পে নিয়ে এসেছেন শকিং আধুনিকতা আর যিনি ‘নীললোহিত’ লিখে মৃত্যুর বহু বছর পরে হয়ে উঠবেন অন্য এক বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিকের ছদ্মনাম ও অপূর্ব আধুনিকতার প্রাণন, ১৯৪৬ সালের কোনও একদিন তিনি শেষবারের মতো এসে বসলেন তাঁর লেখার টেবিলে, শেষ লেখা লেখার অভিপ্রায়ে। তিনি এখনও জানেন না, ১৯৪৬ তাঁর জীবনের শেষ বছর। আমি তখনও পাঁচ বছরের শিশু। আরও ১০ বছর পরে আমি তাঁর ‘চার ইয়ারি কথা’ গল্পের ইচড়ে পাকা নাগাল পাব। এবং দুরুদুরু বুকে ভাবব, পারতেন রবীন্দ্রনাথ এই গল্প এই ভাষায় লিখতে? এই লেখক কেন আজও বেঁচে নেই?

লেখার টেবিলে বসেই যে কথাটা তাঁর প্রথমেই মনে এল, এক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, কতদিন একটু ভালো ওয়াইন, রেড অ্যান্ড ড্রাই, কিংবা ঈষৎ মধুর শেরি, কণ্ঠে ঢালেননি তিনি আর তাঁর স্ত্রী ইন্দিরা, রবীন্দ্রনাথের বিবি! রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তাঁদের এমন তৃষ্ণার্ত থাকতে হত না। ঠিক খেয়াল থাকত তাঁর। আর তখুনি তাঁর মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর কথা। ৩৭-৩৮ বছরের যুবক। ইংরেজির ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। এখন আধুনিক বাংলা সাহিত্য আর ভাষার তরুণ তুর্কি। এসেছিল আমার কাছে গত সন্ধ্যায়, তাই তো? নাকি আরও আগে? দিনের হিসেব ঠিক মনে থাকে না আজকাল। কিন্তু সঙ্গে এনেছিল এক বোতল হুইস্কি। বোতলে কি কিছু অবশিষ্ট আছে এখনও?

টেবিলের একপাশে, গাদা বইয়ের আড়ালে, টেবিল ল্যাম্পের মায়াবী আলোয় ঘাপটি মেরে বসে সেই ম্যাজিক বোতল। পাশে গত রজনীর গ্লাস, শখের কাটগ্লাস, এটাই বোধহয় শেষ চিকনাই। এখনও রয়েছে। গ্লাসে হুইস্কি ঢালেন তিনি। আর চোখ কান্নায় ভিজে যায়: বুদ্ধদেব বসু, বড় নরম স্বভাবের তরুণ লেখক, তাঁর সম্পর্কে এমন নির্মম নিষ্ঠুর লেখা লিখতে পারল? একটু খাপছাড়া ভাবে হয়তো, তাঁর গভীর কষ্টের গা থেকে বুদ্ধদেবের লেখাটা মিশে যেতে থাকে নিট হুইস্কির সঙ্গে। জল মেশাননি প্রমথ।

‘এবার কলকাতায় গিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁকে মনে হল এক আহত বৃদ্ধ ঈগলের মতো’, এই কথা আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন জীবনানন্দ– এভাবেই বুদ্ধদেব শুরু করেছে তার লেখা। তারপর তাঁর নিজস্ব অবিকল্প বাংলায় বলেছেন, আমার আজকের অবস্থার কথা:

আমারও কাছে এটাই তাঁর চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ পরিচয়। ‘সবুজপত্র’ উঠে যাওয়ার পর আবার তাঁকে সাহিত্য জগতে ফিরিয়ে এনেছিল ‘বিচিত্রা’– বাংলাদেশের সেই একমাত্র পত্রিকা যেখানে মিলিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী আর সেই সঙ্গে আধুনিকেরাও; তখনও তাঁর অস্তরাগ উজ্জ্বল, লেখায় পাওয়া যায় হালকা সেই বীরবলী আমেজ, যা তাঁর প্রখর দিনে লুটে নিয়েছিল আমাদের সকলকে এবং যার ওপর নির্ভর করে অন্নদাশঙ্কর গড়েছিলেন তাঁর ‘পথে প্রবাসে’র সুঠাম গদ্য আর শিবরাম পাকিয়ে তুলেছিল তার ছোটদের গল্পের হাসিঠাট্টা। ‘পরিচয়’-এর আরম্ভকালেও সেই ধারা চলে আসছিল, তখনই তিনি আমদানি করলেন তাঁর ভারতচন্দ্রীয় নীললোহিতকে। কিন্তু কয়েক বছর পরে তাঁকে দেখা গেল ক্রমশ আরও ক্লান্ত ও দীপ্তিহীন।

অদৃশ্য ব্যাধ সর্ববাণে বিদ্ধ করেছিলেন এই ঈগলপক্ষীকে। ‘তাঁর ধন ক্ষয়িত, তাঁর মন অবসন্ন, দেহ রোগে ও জরায় জর্জর। তাঁর উচ্চারণ শ্লথ হয়ে গিয়েছে এবং বক্তব্যও বেশি অবশিষ্ট নেই।’ আরও কিছু নির্মম কথা ছিল বুদ্ধদেবের লেখার শেষে। কিন্তু সেসব আর মনে পড়ছে না। বরং তার দেওয়া হুইস্কিতে আরও এক দীর্ঘ চুমুকে আমার ভিতরটাকে ঝলসে নিয়ে আমি আমার শেষ লেখাটা লিখতে শুরু করি।

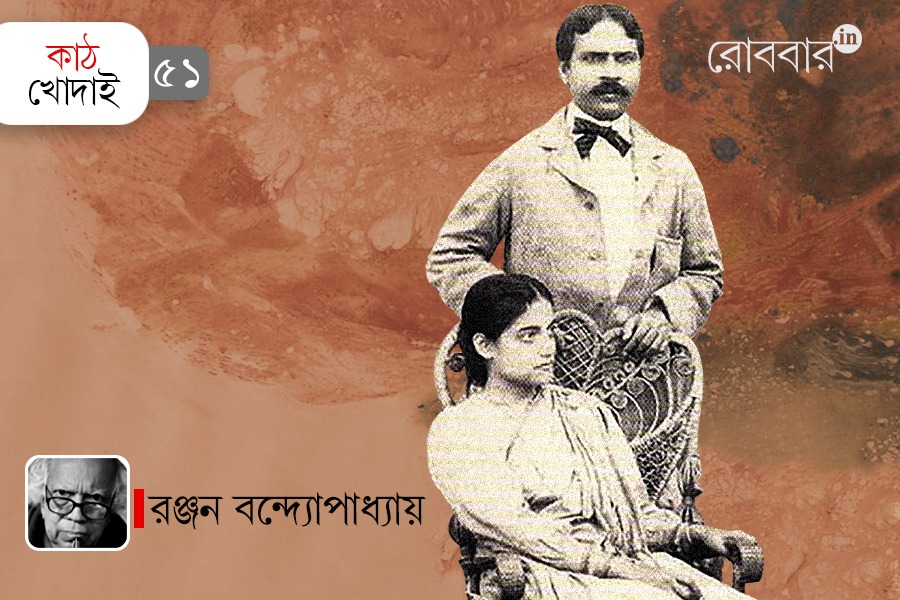

কিন্তু কী লিখব, কাকে লিখব, কীভাবে শুরু করব– তিনটি প্রশ্ন আমাকে আটকে দিয়েছে। আমি নীরব উদ্বেগে তাকাই আমার ধূসর লেখার টেবিলের গায়ে ফুটে ওঠা মায়াবী আলোর দিকে। আলোর মধ্যে ফুটে ওঠে দু’টি ছবি। একটি ছবিতে এক অপরূপ তরুণীর চেতনাদীপিত অবয়ব। অন্য ছবিতে তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাপ্রদীপ্ত দু’টি চোখ। ওই দু’টি চোখ ওই অপরূপ তরুণীকে খুব কাছে পেয়েছে। আর সেই মন, যে মন ওই দু’টি চোখ দিয়ে দেখেছে ওই অপরূপ তরুণীকে, সেই মন ওই সুন্দরীকে লিখেছে ২৫০-র বেশি পত্র! সেই প্রদীপশিখা সুন্দরীর কি ধারে-কাছে যাওয়া উচিত আমার? ওই অলৌকিক চক্ষু দু’টির ধারক রবীন্দ্রনাথ, ওই অপূর্ব সুন্দরী বিদূষী ‘বিবি’কে, যার পোশাকি নাম ‘ইন্দিরা’, একটি চিঠিতে, কিংবা একাধিক পত্রে জানিয়েছেন, কেন তিনি বিবিকে একের পর এক পত্র লিখেই চলেছেন। কারণ, বিবিই সমাজ সংসারের একমাত্র নারী যে বোঝে তাঁর মনের কথা। রবীন্দ্রনাথ এই মেয়ের নিজের কাকা। এবং এই মেয়ে ভারতের প্রথম ভারতীয় আইসিএস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, যার ছেলেবেলার লেখাপড়া হয়েছে ইংল্যান্ডে।

এবার আমার সমস্যাটা শুনুন। আমি পড়েছি বিবির প্রেমে। কী করি বলুন তো? আমি বিবিকে এখনও একটিও পত্র লিখিনি। ইতিমধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিবি-মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন ২৫০-টি চিঠি! আমার তো পালানো উচিত এই মেয়ের কাছ থেকে। আমি জানি আপনারা মার্জিত ইংরেজিতে আমাকে কী উপদেশ দেবেন: “You shouldn’t touch her with a bargepole!” কিন্তু আমি তো বিবিকে চুমু খেতে চাই, আদর করতে চাই, বিয়ে করতে চাই। আপনারা আমাকে কী বলবেন, আমি জানি। আমি বদ্ধ উন্মাদ! এবং সর্বনাশের পথে পা বাড়াচ্ছি। এই সেই গল্প রেখে গেলাম আমার শেষ লেখায়, নিঃস্ব, রিক্ত আমি:

আমার দাদা আশুতোষ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের খুব বন্ধু। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপস পেয়ে তারপর ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভাইঝি প্রতিভাকে বিয়েও করেছেন। তাহলে আমিও অন্য এক রবীন্দ্র-ভাইঝিকে বিয়ে করব না কেন? বিশেষ করে বিবির সঙ্গে প্রথম দর্শনেই যখন হুমড়ি খেয়ে তার প্রেমে পড়েছি!

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমার সম্বন্ধে আমার দাদা, তাঁর বন্ধু আশুতোষের কাছে কতটা জেনেছেন আপনাদের বলি:

আমি দারুণ রেজাল্ট করে এন্ট্রান্স পাশ করেছি। আমার ব্রিলিয়ান্স সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপকদের ঝলসে দিচ্ছে। আমি দর্শনে অনার্স নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। এরপর ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.। আবার প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। ইতিমধ্যে তিনটে ভাষা শিখলাম খুব যত্ন করে– ফরাসি, ইতালিয়ান, সংস্কৃত। এবার লন্ডন যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। ইচ্ছে করে গেলাম জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একেবারে রবীন্দ্রনাথের কাছে, বিবির কয়েকটি ফরাসি বই ধার করতে। বিবি তখন সিমলায়। রবীন্দ্রনাথ জানতেন বিবির আর আমার– দু’জনেরই দ্বিতীয় ভাষা ফরাসি, আমরা অনর্গল নির্ভুল ফ্রেঞ্চ বলতে ও লিখতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘বই ধার তুমি নিতেই পারো, তবে যার বই তার অনুমতি চেয়ে তাকে আগে একটা চিঠি লেখো।’

আমি বললাম, চিঠি পরে লিখব। এখন বইগুলো নিয়ে যাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন। কোনও বাধা দিলেন না। আমি বই নিয়ে এসে বিবির কাছে এই চিঠি লিখলাম:

আপনার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যিক মনে করিনি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমাকে কিছু দিনের জন্য খানকতক বই পড়তে দিতে আপনার কোনও আপত্তি হবে না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু সিমলা থেকে আপনার লিখিত অনুমতি আনবার প্রস্তাব দেন তখন আমি তাঁকে এই কথা জানাতে বাকি রাখিনি যে, এই কথা বলে তিনি শুধু টেকনিকাল অবজেকশন তুলছেন দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য।

আমার চিঠি পেয়ে ইন্দিরা একসঙ্গে অবাক ও ইমপ্রেসড হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে এক ছোকরা বলছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু! কী দুর্বিনীত বিদ্রুপ! তবু ইম্প্রেসড এই কারণে, ছোকরা সামাজিক ভদ্রতার ধার ধারে না! চেনা বাঙালি নয়। আমি বিবিকে একথাও লিখেছিলাম, ‘আমি সামাজিক দস্তুর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোনো ভালরূপ ধারণা নেই।’ যে মেয়েকে রবীন্দ্রনাথ ২৫০-র বেশি পত্র লিখেছেন তাঁকে এক চিঠিতে ঘায়েল করতে এছাড়া আর কী লিখতে পারতুম বলুন? এই চিঠির উত্তরে বিবি লিখল, আমি যেন সিমলা হয়ে বিলেত যাই! আপনাদের যুগের মেয়েরা কি এই প্রেমের চিঠি লিখতে পারে?

বিবি লিখল: ‘আমার চেয়ে বইগুলো আপনার ঢের বেশি ভোগে আসবে সন্দেহ নেই। আর যত্নে থাকবে তাও বলা বাহুল্য। প্রমথবাবু, বরং এখানে চলে আসুন। এখানের হাওয়াতেই তীব্র মদিরা আছে। সত্যি সত্যি বিলেত যাওয়ার পথে যদি এখান হয়ে যান, আমরা সকলেই খুশি হই। ঠিক যে একেবারে পথের ধারে পড়ে তা বলা যায় না। তবে ইচ্ছে করলে রাস্তা পেরোতে পারেন। বিলিতি শীত যদি সইয়ে আনতে চান, এই হচ্ছে জায়গা।’

বিবির চিঠিটা পড়ে বুঝলাম, এ মেয়ে সাধারণ নয়, প্রবল প্রবাহ, কী বোধে, কী সংকেতে! তবে চিঠিটা ‘বিটুইন দ্য লাইন্স’ পড়তে হবে। তবেই এই মেয়ের না-বলা কথার তল পাওয়া যাবে। প্রথমেই যে বাক্য আমাকে চমকাল, তা তার ‘ভোগে আসবে’ শব্দবন্ধের শরীরী সংকেত। ভিতরের দুষ্টুমিটা খুব পাকাপোক্ত। তারপর আরও এক আদরবাহী শব্দবন্ধ ‘যত্নে থাকবে’। তারপর এই মোক্ষম দু’টি শব্দ ‘তীব্র মদিরা’। আর সংকেত নয়, একেবারে খোলাখুলি নেশা-ধরানো আমন্ত্রণ।

এই তোলপাড়ের উত্তরে আমার ইউক্লিডিয়ান উত্তর বিবিকে:

‘বিলেত যদি বম্বে হয়ে যাই, তাহলে রাইপুর হয়ে যাওয়া উচিত। রাইপুর, সিমলা, বম্বে এই তিনটে স্থান রেখার দ্বারা সংযুক্ত করে যদি একটি ত্রিকোণ গড়া যায়, তাহলে ভারতবর্ষের একটি মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবেন যে উক্ত ত্রিকোণের দুটি বাহু তৃতীয়টির অপেক্ষায় লম্বায় বড়। তা বিশ্বাস করতে ইউক্লিডের প্রমাণ আবশ্যক করে না।’

………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

………………………….

এরপরে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতেই বিবি প্রায় দৌড়ে এসে আমাকে বিয়ে করল! এমন ছন্নছাড়া ফরাসিভাষী অরাবীন্দ্রিক ইয়ং ইন্টেলেকচুয়াল, যে রবীন্দ্রনাথকে বলতে পারে, লেখার ভাষা পালটান আমার ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় লিখতে। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এতদিনের সাহিত্যিক ভাষা বদলে পুরো চলতি বাংলায় লিখলেন তাঁর ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্প এবং পাঠালেন আমার পত্রিকায়, এহেন আমার প্রণয়পাশা থেকে বিবির কি বেরনোর উপায় ছিল? পরের অঘটন যাই হোক না কেন, তাকে যখন অবশ্যম্ভাবী বলে চিনতে পারলুম, বুঝতে দেরি হল না আমার প্রমথ চৌধুরীকে বাঁচাবার কেউ নেই, কেননা সে নিয়তিনির্ধারিত রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভার শিকার হওয়ার জন্যই। যে-মেয়েকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলুম, সে-ও যে গ্রাসিত সেই সর্বগ্রাসী প্রতিভার দ্বারাই! প্রতিভার চেয়ে ‘রাহু’ শব্দটি হয়তো আরও বেশি প্রমিত, এই ক্ষেত্রে!

…………………….. পড়ুন কাঠখোদাই-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ৫০: হাজার হাজার বছর আগের পুরুষের ভিক্ষা এখনও থামেনি

পর্ব ৪৯: কুকথার রাজনীতিতে অমরত্বের স্বাদ পেয়েছেন জর্জ অরওয়েল

পর্ব ৪৮: টেবিলই ওকাম্পোর স্মৃতি, আত্মজীবনীর ছেঁড়া আদর

পর্ব ৪৭: শেষ বলে কিছু কি থাকতে পারে যদি না থাকে শুরু?

পর্ব ৪৬: যে টেবিলে দেবদূত আসে না, আসে শিল্পের অপূর্ব শয়তান

পর্ব ৪৫: ফ্রেডরিক ফোরসাইথকে ফকির থেকে রাজা করেছিল অপরাধের পৃথিবী

পর্ব ৪৪: আম-বাঙালি যেভাবে আমকে বোঝে, দুই আমেরিকান লেখিকা সেভাবেই বুঝতে চেয়েছেন

পর্ব ৪৩: দু’পায়ে দু’রকম জুতো পরে মা দৌড়ে বেরিয়ে গেল, ইবতিসম্-এর উপন্যাসের শুরু এমনই আকস্মিক

পর্ব ৪২: অন্ধকার ভারতে যে সিঁড়িটেবিলের সান্নিধ্যে রামমোহন রায় মুক্তিসূর্য দেখেছিলেন

পর্ব ৪১: বানু মুশতাকের টেবিল ল্যাম্পটির আলো পড়েছে মুসলমান মেয়েদের একাকিত্বের হৃদয়ে

পর্ব ৪০: গোয়েটের ভালোবাসার চিঠিই বাড়িয়ে দিয়েছিল ইউরোপের সুইসাইড প্রবণতা

পর্ব ৩৯: লেখার টেবিল বাঙালির লাজ ভেঙে পর্নোগ্রাফিও লিখিয়েছে

পর্ব ৩৮: বঙ্গীয় সমাজে বোভেয়ার ‘সেকেন্ড সেক্স’-এর ভাবনার বিচ্ছুরণ কতটুকু?

পর্ব ৩৭: ভক্তদের স্তাবকতাই পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-কীর্তি স্থায়ী হতে দেয়নি, মনে করতেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী

পর্ব ৩৬: একাকিত্বের নিঃসঙ্গ জলসাঘরে মারিও ভার্গাস লোসা যেন ছবি বিশ্বাস!

পর্ব ৩৫: জীবনের বাইশ গজে যে নারী শচীনের পরম প্রাপ্তি

পর্ব ৩৪: যা যা লেখোনি আত্মজীবনীতেও, এইবার লেখো, রাস্কিন বন্ডকে বলেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৩৩: ফিওনার সেই লেখার টেবিল মুছে দিয়েছিল মেয়েদের যৌনতা উপভোগের লজ্জারেখা

পর্ব ৩২: বাঙালি নয়, আন্তর্জাতিক বাঙালির সংজ্ঞায় স্পিভাক এসে পড়বেনই

পর্ব ৩১: প্রতিভাপাগল একটি বই, যাকে দিনলিপি বলে সামান্য করব না

পর্ব ৩০: পতিতালয়ের সেই লেখার টেবিল জাগিয়ে তুলেছিল ইসাবেলের হৃদয়-চেতনা

পর্ব ২৯: পাথরে প্রাণ আনে যে টেবিলের স্পর্শ

পর্ব ২৮: নিজের টেবিলকে কটাক্ষ করি, কেন অ্যানে মাইকেলসের মতো লিখতে পারি না?

পর্ব ২৭: নারীর রাগ-মোচনের কৌশল জানে মিলান কুন্দেরার লেখার টেবিল!

পর্ব ২৬: ভালোবাসা প্রকাশের সমস্ত শব্দ পেরিয়ে গিয়েছিল এলিয়টের লেখার টেবিল

পর্ব ২৫: যে টেবিলে জন্ম নেয় নগ্নতা আর যৌনতার নতুন আলো

পর্ব ২৪: প্রেমের কবিতার ভূত জন ডানকে ধরেছিল তাঁর উন্মাদ টেবিলে, মোমবাতির আলোয়

পর্ব ২৩: যে টেবিল আসলে বৈদগ্ধ আর অশ্লীলতার আব্রুহীন আঁতুড়ঘর!

পর্ব ২২: মহাবিশ্বের রহস্য নেমে এসেছিল যে টেবিলে

পর্ব ২১: গাছ আমাদের পূর্বপুরুষ, লেখার টেবিল বলেছিল হোসে সারামাগোকে

পর্ব ২০: টেবিলের কথায় নিজের ‘হত্যার মঞ্চে’ ফিরেছিলেন সলমন রুশদি

পর্ব ১৯: প্রতিভা প্রশ্রয় দেয় অপরাধকে, দস্তয়েভস্কিকে শেখায় তাঁর লেখার টেবিল

পর্ব ১৮: বিবেকানন্দের মনের কথা বুঝতে পারে যে টেবিল

পর্ব ১৭: ‘গীতাঞ্জলি’ হয়ে উঠুক উভপ্রার্থনা ও উভকামনার গান, অঁদ্রে জিদকে বলেছিল তাঁর টেবিল

পর্ব ১৬: যে লেখার টেবিল ম্যাকিয়াভেলিকে নিয়ে গেছে শয়তানির অতল গভীরে

পর্ব ১৫: যে অপরাধবোধ লেখার টেবিলে টেনে এনেছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

পর্ব ১৪: লেখার টেবিল গিলে নিচ্ছে ভার্জিনিয়া উলফের লেখা ও ভাবনা, বাঁচার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা

পর্ব ১৩: হ্যামনেট ‘হ্যামলেট’ হয়ে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল, জানে সেই লেখার টেবিল

পর্ব ১২: রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিল চিনতে চায় না তাঁর আঁকার টেবিলকে

পর্ব ১১: আর কোনও কাঠের টেবিলের গায়ে ফুটে উঠেছে কি এমন মৃত্যুর ছবি?

পর্ব ১০: অন্ধ বিনোদবিহারীর জীবনে টেবিলের দান অন্ধকারের নতুন রূপ ও বন্ধুত্ব

পর্ব ৯: বুড়ো টেবিল কিয়ের্কেগার্দকে দিয়েছিল নারীর মন জয়ের চাবিকাঠি

পর্ব ৮: অন্ধকারই হয়ে উঠলো মিল্টনের লেখার টেবিল

পর্ব ৭: কুন্দেরার টেবিলে বসে কুন্দেরাকে চিঠি

পর্ব ৬: মানব-মানবীর যৌন সম্পর্কের দাগ লেগে রয়েছে কুন্দেরার লেখার টেবিলে

পর্ব ৫: বিয়ের ও আত্মহত্যার চিঠি– রবীন্দ্রনাথকে যা দান করেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৪: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিল আর তারাপদ রায়ের খাট, দুই-ই ছিল থইথই বইভরা

পর্ব ৩: টেবিলের গায়ে খোদাই-করা এক মৃত্যুহীন প্রেমের কবিতা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved