১৯৯৩ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে তারাপদ রায়ের প্রথম বই প্রকাশিত হয়– ‘নীল দিগন্তে তখন ম্যাজিক’। এই ভ্রমণকাহিনি, তবে এর কাছাকাছি নামের একটি কবিতাবই-ও তাঁর ছিল। ১৯৭৪ সালে বেরনো সেই বইটির নাম ছিল ‘নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক’। আমাদের বইটি ১৯৭৮ সালের শুরুর দিকে লেখকের লন্ডন হয়ে আমেরিকা ভ্রমণের বৃত্তান্ত। সেবার তাঁকে ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভারতীয় লেখক হিসেবে সেদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ‘ভাস্কর ও ভিক্টোরিয়া’কে– তাঁদের অল্পবয়সের বন্ধু, লন্ডনপ্রবাসী ভাস্কর দত্ত ও তাঁর স্ত্রী ভিক্টোরিয়া। ভাস্কর দত্ত-র কথা সুনীলদার অনেক লেখাতেই পাওয়া যায়। তারাপদদা আবার এই বইতেই জানিয়েছেন টাউন স্কুলে সুনীলদার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু ভাস্কর দত্তদের পদ্মনাথ লেনের বাড়ি থেকেও এক সময়ে ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা বেরিয়েছে– বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেছিলেন ১৩৬৭-র শ্রাবণে প্রকাশিত ‘কৃত্তিবাস’ গল্পপত্রিকার কথা, সেই পত্রিকায় ছাপা দু’টি গল্পের প্রথমটি ছিল কমলকুমার মজুমদারের ‘ফৌজ-ই-বন্দুক’, আর দ্বিতীয়টি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’। প্রসঙ্গত, ওই একই দিনে ‘কৃত্তিবাস’ কবিতাপত্রের ত্রয়োদশ সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয়।

৩৩.

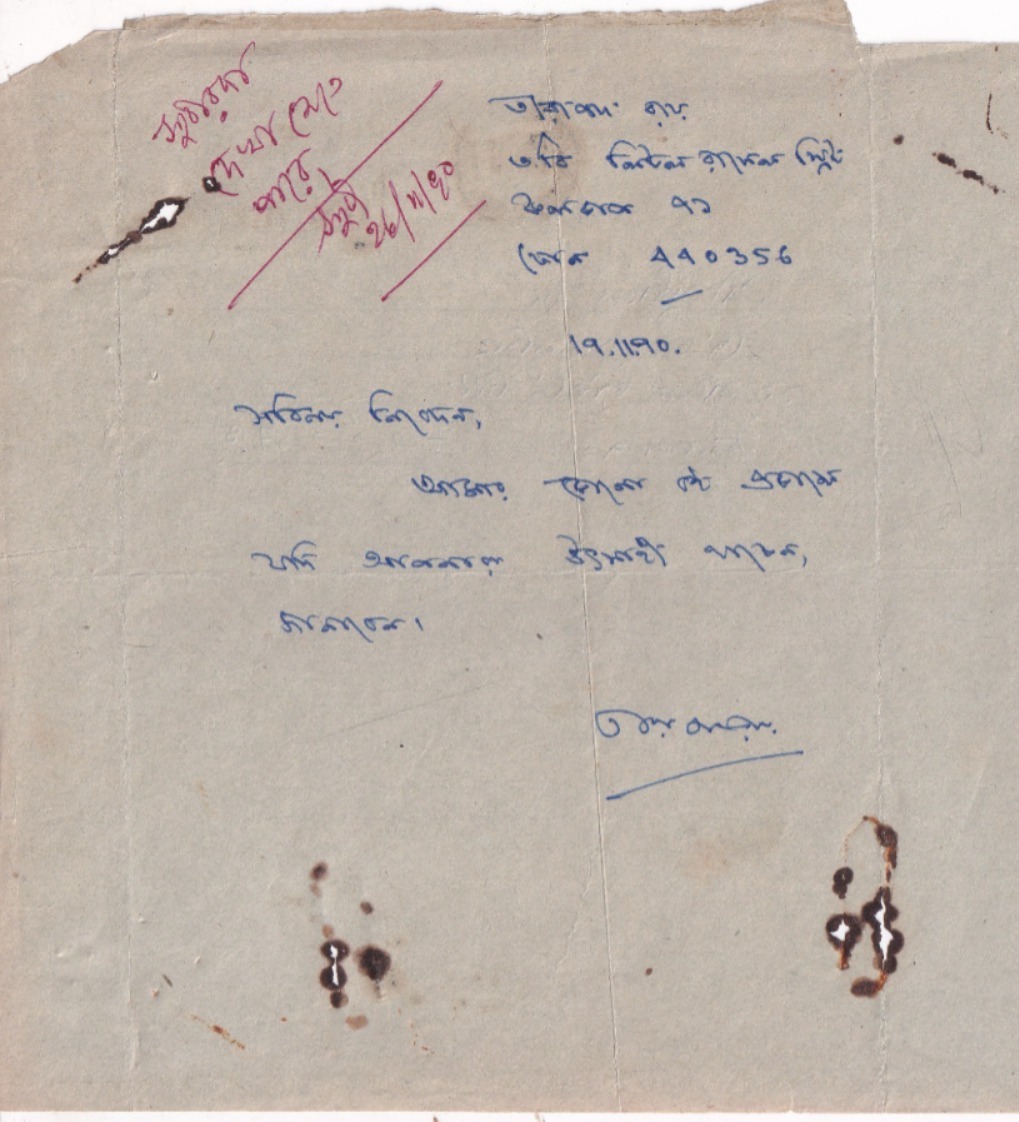

১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর একটি চিঠি পেয়ে আমি খানিক অবাকই হয়েছিলাম। চিঠির প্রেরক ছিলেন তারাপদ রায় (Tarapada Roy)। সামান্য কয়েক শব্দের চিঠি, ইনল্যান্ড লেটারে লেখা। ৩ বি, লিটল রাসেল স্ট্রিট থেকে ওই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন–

‘সবিনয় নিবেদন,

আমার কোনো বই প্রকাশে যদি আপনারা উৎসাহী থাকেন, জানাবেন।

তারাপদ রায়’

ততদিনে কবি ও লেখক তারাপদ রায়কে কে-ই বা না চেনে! তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের বই দিতে চাইছেন বুঝে আমি সেমসময় আমাদের প্রকাশনার অন্যতম সম্পাদক সুবীর ভট্টাচার্যের উদ্দেশে চিঠির উপরে বাঁ-দিকের কোণে লিখেছিলাম– ‘সুবীরদা দেখা যেতে পারে’। তারাপদ রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হলেও বই হতে আরও তিন বছর কেটে যায়। তখন অনেক নামকরা প্রকাশনা থেকে তাঁর বই ছিল। তারাপদদা লিটল রাসেল স্ট্রিটের সরকারি আবাসনে থাকতেন সেসময়। পেশায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে, পরের দিকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে। তবে তাঁর আচরণে পেশাজীবনের কোনও ছায়া আমি দেখিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে থেকেই আমি জানতাম তিনি সুনীলদা-শক্তিদার বন্ধু এবং আদি ও অকৃত্রিম ‘কৃত্তিবাসী’। সুনীলদার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তাঁর ‘আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি’ কবিতাবইয়ের ‘পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না’ কবিতার লাইন– ‘তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে’-র উল্লেখ করেছিলাম। সুনীলদা পরে এই কবিতার হয়ে ওঠার মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘এর একটি পশ্চাৎপট আছে। তখন আমরা অনেকেই বলতে গেলে চাল-চুলোহীন, বাড়িতে এমনই স্থানাভাব যে বেশিক্ষণ বাড়িতে মন টেকে না। আমাদের মধ্যে একমাত্র তারাপদ রায়ই ছিল একটি নিজস্ব বাড়ির অধীশ্বর। ছোটো হোক বা যাই-ই হোক, তবু তো নিজস্ব বাড়ি এবং সে একা থাকে। কালীঘাটের মহিম হালদার স্ট্রিটে তারাপদ রায়ের সেই বাড়িতে আমরা বহু দিন ও রাত্রিতে অনেক হুটোপাটি করেছি। এমন কি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আমার এল এস ডি সেবনেরও সেটাই অকুস্থল। একটি মাত্র চওড়া খাট এবং ঘর ভর্তি এত বই যে তার কিছু কিছু ছড়িয়ে থাকে বিছানায়, তিন-চার জন মিলে সেই খাটে রাত্রি যাপন করতে গেলে বই সরানো একটা বড়ো কাজ।’

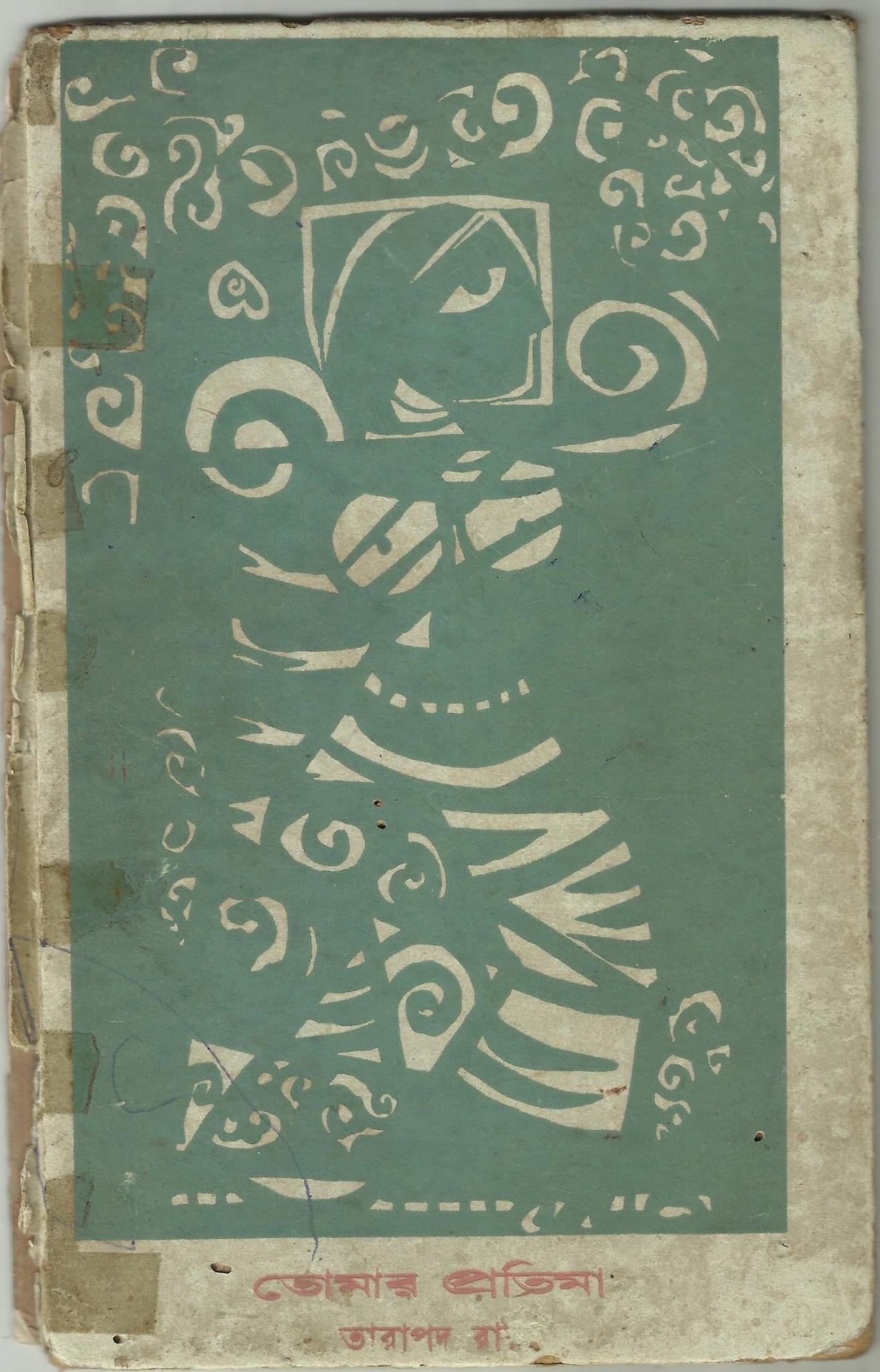

আমি অবশ্য তারাপদ রায়কে তাঁর সেই উদ্দাম কবিজীবনে দেখিনি। আমার সঙ্গে পরিচয় হতে-হতে তিনি কবিতা ছাড়াও সরস লেখাতেও রীতিমতো বিখ্যাত। তবে শুনেছি এই মহিম হালদার স্ট্রিটে থাকতেই ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম কবিতাবই ‘তোমার প্রতিমা’ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বইটি ছাপার পর দেখা যায় মুদ্রণ প্রমাদে মহিম হালদার স্ট্রিটের বদলে ঠিকানা ছাপা হয়েছে মহিষ হালদার স্ট্রিট।

তারাপদদার জীবনে এমন উদ্ভট ঘটনা কিন্তু এই প্রথম না। লিটল রাসেল স্ট্রিটের কোয়ার্টারে প্রথমবার যাওয়ার আগেই আমি ১৩৮৭-র ‘দেশ’ সাহিত্য সংখ্যায় তারাপদ রায়ের ‘নিতান্ত নিজের মতো’ শিরোনামে লেখা আত্মজৈবনিক গদ্যটি পড়েছিলাম, তার শুরুতেও এমন একটা ঘটনার উল্লেখ আছে,

“…তখন আমার পনেরো-ষোলো বছর বয়েস। সদ্য কলকাতা এসেছি কলেজে পড়তে। থাকি ছোট মাসীমার কাছে, এসপ্ল্যানেডের এক গলিতে সরকারি কোয়ার্টারে। কলকাতার রাস্তাঘাট খুব ভালো করে চিনি না। ঐ সময়ে খবরের কাগজে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের কলমে একটি নতুন মাসিক পত্রিকার আবেদন বেরোল, ‘তরুণ কবি ও লেখকদের নতুন লেখা চাই, অবিলম্বে যোগাযোগ করুন’, ইত্যাদি। ঠিকানাটা কাছেই কলেজ স্ট্রীটের।

দুঃসাহসে ভর করে আমি একদিন একটা কবিতা পকেটে করে সেই পত্রিকার অফিসে চলে গেলাম। তিনতলার উপরে ছোট একটা ঘরে জন তিনেক লোক, তার মধ্যে একজন সম্পাদক। আমি কম্পিত হৃদয়ে সম্পাদক মহোদয়ের হাতে কবিতাটি তুলে দিলাম। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে একবার, দু বার, তিনবার আমার কবিতাটি উল্টেপাল্টে পড়লেন, তারপর একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, ‘চমৎকার কবিতা, অসামান্য। আমরা এই রকম লেখাই চাই।’

……………………………………

তারাপদ রায়কে নিয়ে অরণি বসুর লেখা: নিজের বাড়িতেই বিচিত্র সব নোটিশ টাঙাতেন তারাপদ রায়!

……………………………………

এই অসম্ভব সাফল্যে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়ালেন। তারপর বললেন, আমার এ কবিতাটি পরবর্তী সংখ্যাতেই ছাপা হবে। তবে তাঁদের পত্রিকার একটা নিয়ম আছে, সমস্ত লেখকের লেখার সঙ্গেই সেই লেখকের জীবনী ও ছবি ছাপা হয়। ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ করলেন আমার একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী তখনই লিখে দিতে। কি লিখেছিলাম মনে নেই, তব পাঁচ-সাত লাইন লিখে দিয়েছিলাম সেখানেই বসে, সম্পাদক অভয় দিয়েছিলেন একটু সূত্র পেলেই বাকিটুকু তিনি সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখে দেবেন। তারপর তিনি বললেন, দু একদিনের মধ্যে আমার একটা ছবি দিয়ে যেতে। দু টাকা না তিন টাকা দিয়ে পরের দিনই নিজের একটা ফটো তুলে কাগজের অফিসে গিয়ে ফের হাজির হলাম। সম্পাদক মশায় ফটো দেখে খুশি হয়ে বললেন, বেশ হয়েছে, এবার এটা ব্লক করে ছাপতে হবে। ‘তার জন্যে পঁচিশ টাকা লাগবে।’ তখন আমি অনেক দূর এগিয়ে গেছি, আমার রোখ চেপে গেছে। হাতের আঙুলে অল্প কিছুদিন আগে পৈতেয় উপহার পাওয়া একটা আংটি ছিলো, বৌবাজারের মোড়ে এসে একটা সোনার দোকানে আংটিটা বেচে দিলাম।

পরের মাসে কাগজটি বেরোল। আমার সচিত্র জীবনী ছাপা হয়েছে। উদীয়মান, প্রতিভাশালী, তরুণ কবি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার কবিতাটি ছাপা হয়নি। সম্পাদককে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, পরের সংখ্যায় যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সেই পরের সংখ্যা আর কোনদিন বেরোয় নি। কিছুকাল হাঁটাহাঁটি করে আমার সেই কবিতা প্রকাশের আশা ত্যাগ করি।

এই কাহিনীটি যতই করুণ হোক, একটা কথা আমার বলার থাকছে যে আমিই বোধ হয় বিশ্বের একমাত্র কবি ও লেখক যার কোনো রচনা প্রকাশিত হওয়ার আগে তার জীবনী ও ছবি ছাপা হয়েছিলো।

কবি জীবনের প্রারম্ভেই আমি এই যে ধাক্কা খেয়েছিলাম, তার টাল আমি আজো সামলিয়ে উঠতে পারিনি। এখনো কেউ আমার লেখার প্রশংসা করলে কিংবা আমার কোনো কবিতা সম্পর্কে দু একটা ভালো কথা বললে, অবশ্য এ রকম সৌভাগ্য আমার কদাচিৎ হয়, আমি একটু থমকিয়ে যাই। কেমন যেন সন্দেহ হয় লোকটার উদ্দেশ্য ভালো তো!”

তারাপদদা ওই গদ্যেই লিখেছিলেন, ‘কবি হওয়ার বাসনা অতি বাল্যকাল থেকেই আমার কাঁধে ভূতের মত চেপে বসেছিলো। ঠিক কেন এরকম হয়েছিলো, আমার পক্ষে বলা কঠিন। টাঙ্গাইল, যেখানে আমি জন্মেছি এবং বড় হয়েছি, ইস্কুলের পড়াশোনা করেছি, সে ছিলো এক নিতান্তই নিদ্রাতুর, স্তব্ধ, সবুজ মফঃস্বল। আমার আশেপাশে কোনো কবি ছিলো না, আমি ছোটবেলায় এমন কাউকে চিনতাম না যার কোনো ছাপানো বই আছে।’ কিন্তু তাঁর কবিতা লেখার শুরুর দিনগুলো খুব একটা সুখকর ছিল না। যেসব পত্র-পত্রিকায় কবিতা পাঠাতেন তার বেশিরভাগই অমনোনীত হত। তাই না কি সুধেন্দু মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে ‘পূর্বমেঘ’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। সম্ভবত তারও আগে বন্ধুদের সঙ্গে ‘আপনজন’ বলে একটি কাগজও করেছিলেন। তবে ১৯৬৮ থেকে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন আশ্চর্য এক পত্রিকা– ‘কয়েকজন’। এটি ছিল তাঁর পারিবারিক কাগজ। ‘কয়েকজন’-এর সম্পাদক ছিলেন তারাপদদার স্ত্রী মিনতি রায়। কিন্তু পত্রিকার পিছনের মলাটে লেখা থাকত– ‘সম্পাদিকা সহ পুরো পত্রিকার দেখভাল করেন তারাপদ রায়’।

………………………………………………….

তাঁর কবিতা লেখার শুরুর দিনগুলো খুব একটা সুখকর ছিল না। যেসব পত্র-পত্রিকায় কবিতা পাঠাতেন তার বেশিরভাগই অমনোনীত হত। তাই না কি সুধেন্দু মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে ‘পূর্বমেঘ’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। সম্ভবত তারও আগে বন্ধুদের সঙ্গে ‘আপনজন’ বলে একটি কাগজও করেছিলেন। তবে ১৯৬৮ থেকে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন আশ্চর্য এক পত্রিকা– ‘কয়েকজন’। এটি ছিল তাঁর পারিবারিক কাগজ। ‘কয়েকজন’-এর সম্পাদক ছিলেন তারাপদদার স্ত্রী মিনতি রায়। কিন্তু পত্রিকার পিছনের মলাটে লেখা থাকত– ‘সম্পাদিকা সহ পুরো পত্রিকার দেখভাল করেন তারাপদ রায়’।

………………………………………………….

১৯৯৩ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে তারাপদ রায়ের প্রথম বই প্রকাশিত হয়– ‘নীল দিগন্তে তখন ম্যাজিক’। এই ভ্রমণকাহিনি, তবে এর কাছাকাছি নামের একটি কবিতাবই-ও তাঁর ছিল। ১৯৭৪ সালে বেরনো সেই বইটির নাম ছিল ‘নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক’। আমাদের বইটি ১৯৭৮ সালের শুরুর দিকে লেখকের লন্ডন হয়ে আমেরিকা ভ্রমণের বৃত্তান্ত। সেবার তাঁকে ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভারতীয় লেখক হিসেবে সেদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ‘ভাস্কর ও ভিক্টোরিয়া’কে– তাঁদের অল্পবয়সের বন্ধু, লন্ডনপ্রবাসী ভাস্কর দত্ত ও তাঁর স্ত্রী ভিক্টোরিয়া। ভাস্কর দত্ত-র কথা সুনীলদার অনেক লেখাতেই পাওয়া যায়। তারাপদদা আবার এই বইতেই জানিয়েছেন টাউন স্কুলে সুনীলদার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু ভাস্কর দত্তদের পদ্মনাথ লেনের বাড়ি থেকেও এক সময়ে ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা বেরিয়েছে– বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেছিলেন ১৩৬৭-র শ্রাবণে প্রকাশিত ‘কৃত্তিবাস’ গল্পপত্রিকার কথা, সেই পত্রিকায় ছাপা দু’টি গল্পের প্রথমটি ছিল কমলকুমার মজুমদারের ‘ফৌজ-ই-বন্দুক’, আর দ্বিতীয়টি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’। প্রসঙ্গত, ওই একই দিনে ‘কৃত্তিবাস’ কবিতাপত্রের ত্রয়োদশ সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয়।

বস্তুত, ‘কৃত্তিবাস’ নিয়ে সুনীলদার মতোই তারাপদদার আবেগ ছিল তুমুল। তিনি নিজের একমাত্র সন্তানের নামকরণ করেন কৃত্তিবাস রায়। ‘নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক’ কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতাও আছে– ‘কৃত্তিবাস ১৮ বছর, কৃত্তিবাস রায় ৬ বছর’ নামে।

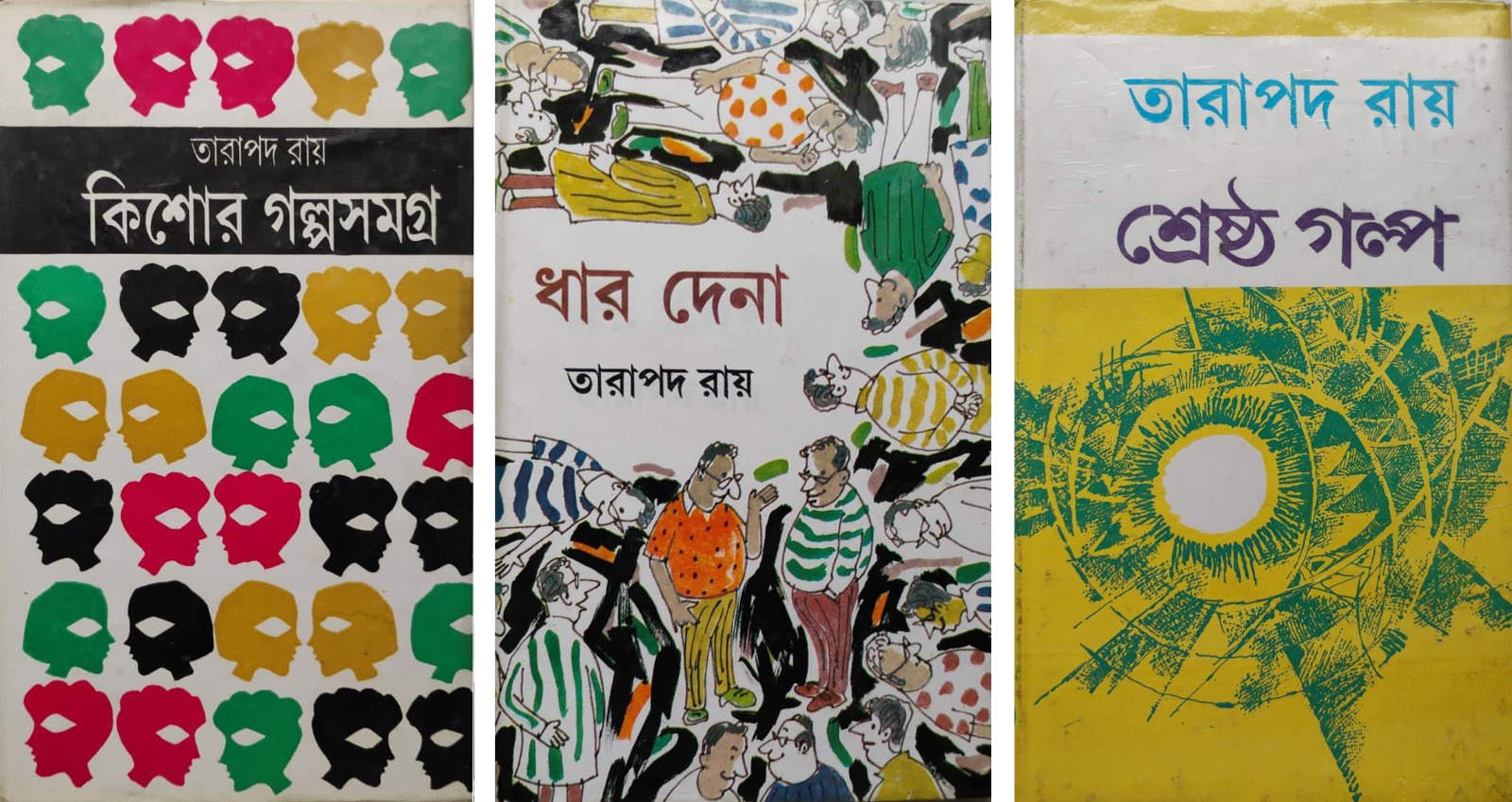

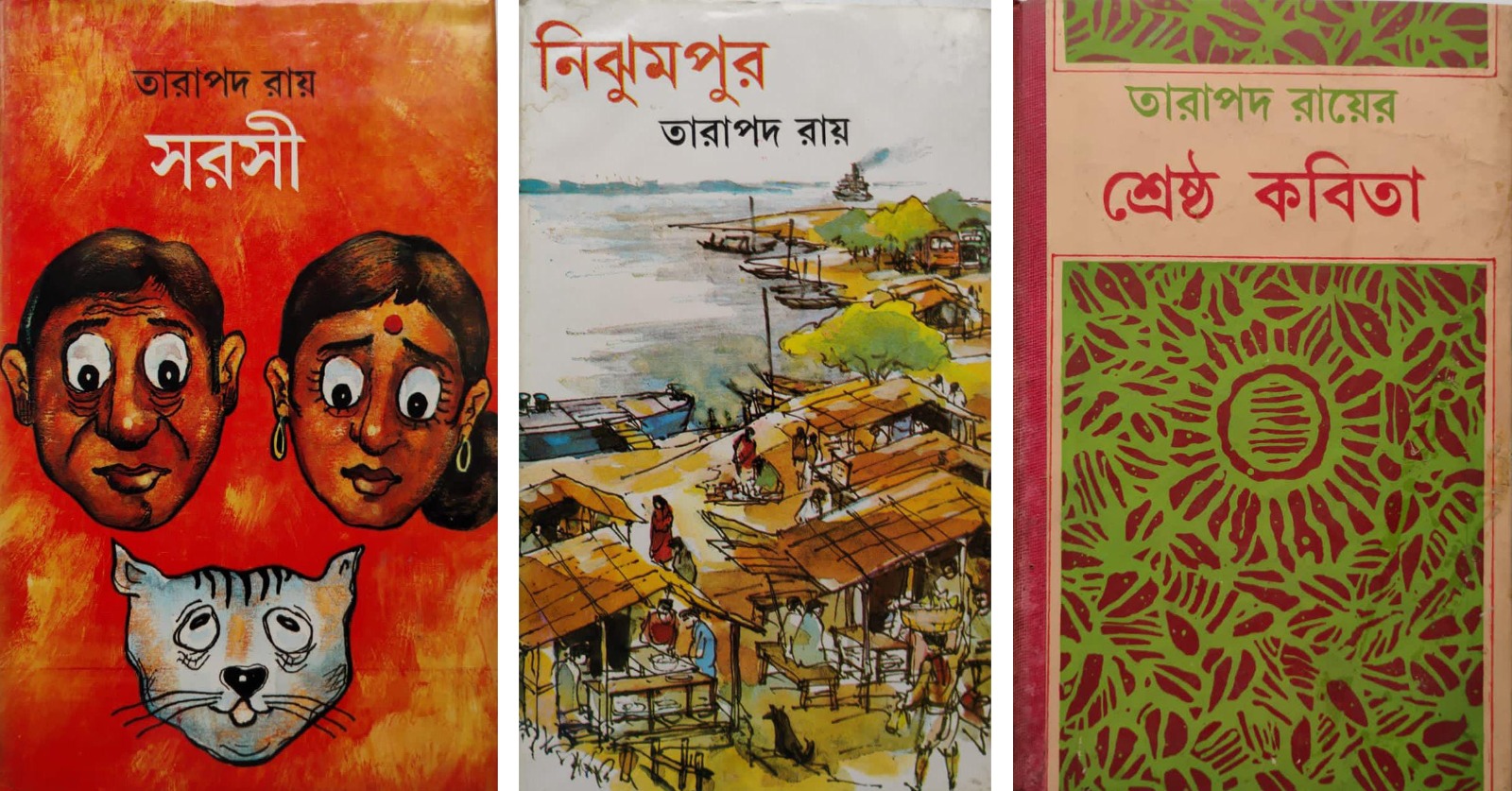

১৯৯৪ সালে বইমেলার সময় তারাপদদার মোট তিনটি বই আমি প্রকাশ করি। তিনটি বইয়ের মধ্যে প্রথমটি অজয় গুপ্তর প্রচ্ছদে প্রকাশিত কবিতার বই ‘দিন আনি দিন খাই’। বইটি তিনি উৎসর্গ করেন সাতের দশকের বিশিষ্ট কবি অরণি বসুকে। ‘দিন আনি দিন খাই’-এর নামকবিতাটি আমার খুবই পছন্দের–

‘আমরা যারা দিন আনি, দিন খাই,

আমরা যারা হাজার হাজার দিন খেয়ে ফেলেছি,

বৃষ্টির দিন, মেঘলা দিন, কুয়াশা ঘেরা দিন,

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অধীর প্রতীক্ষারত দিন,

অপমানে মাথা নিচু করে চোরের মতো চলে যাওয়া দিন,

খালি পেট, ছেঁড়া চটি, ঘামে ভেজা দিন,

নীল পাহাড়ের ওপারে, সবুজ বনের মাথায় দিন,

নদীর জলের আয়নায়, বড় সাহেবের ফুলের বাগানে দিন,

নৌকোর সাদা জালে ঢেউয়ের চূড়ায় ভেসে যাওয়া দিন,

রোদে পোড়া, আগুনে জ্বলা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা দিন,

হৈ হৈ অট্টহাসিতে কলরোল কোলাহল ভরা দিন,

হঠাৎ দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আলো ঝলমলে দিন–

এই সব দিন আমরা কেমন করে এনেছিলাম, কিভাবে,

কেউ যদি হঠাৎ জানতে চায়, এ রকম একটা প্রশ্ন করে,

আমরা যারা কিছুতেই সদুত্তর দিতে পারবো না,

কিছুই বলতে পারবো না, কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবো না

কি করে আমরা দিন এনেছিলাম,

কেন আমরা দিন আনি, কেন আমরা দিন খাই

কেমন করে আমরা দিন আনি, দিন খাই।’

১৯৯৪-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় বইটি হল তাঁর সরস গল্পের সংকলন ‘নস্যি’। বইটির মুখবন্ধে তিনি লেখেন–

‘কেউ কেউ নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হবেন এই কথা জেনে যে এই বইয়ের সব গল্প হাস্যকর নয়।

আবার কেউ কেউ হয়তো সেই কারণেই একটু খুশি হবেন।

তা যাই হোক, কোনো বাছবিচার ভাগাভাগি না করে গত দেড়-দুইবছরে যা কিছু গল্প, গল্পজাতীয় রচনা লিখেছি সব এই বইয়ে একত্রিত করে দিলাম।

নিরুদ্দেশ্য এই গল্পলহরী, এর অধিকাংশ সামান্য অর্থলোভে তদুপরি সম্পাদকদের তাগিদে লেখা। কয়েকটিতে স্মৃতির রূপটান রয়েছে, সেগুলির জন্যেই আজ আমার কিছু দুর্বলতা রয়েছে।’

এমনটাই ছিলেন তারাপদদা। ক্রমশ হাসির গল্প-লেখক হিসেবে পরিচিতি হয়তো তাঁকে কষ্ট দিত। এই মানুষটাই তো ‘চারাবারি পোড়াবাড়ি’র মতো উপন্যাস লিখেছেন। তবে ছোটোদের জন্য মজার লেখা এবং নির্মল হাসির লেখাতেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নিজের কৌতুকপ্রবণতার শিকড়ের সন্ধানে তিনি বলেছিলেন ছোটবেলায় ময়মনসিংহে তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি গিয়ে সমবয়সী এক বন্ধুর কথা যে নিরর্থক মজার কবিতা লিখত। একটা কবিতার উদাহরণও দিয়েছিলেন–

‘সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, শেলি

ওরে তোরা সব কোথায় চলে গেলি ?’

এই সব বিখ্যাত কবিদের নামই শুধু সার, কার্যত এরা সবাই তাঁদের বাড়ির পোষা বেড়াল। তারাপদদার ধারণা ছিল ওই বালক– যে বড় হয়ে কোনওদিন পদ্য লেখেনি, তার থেকে ছোটবেলাতেই কৌতুক করার স্বভাবটা তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘ঠিক ঠাট্টা নয় বা শ্লেষ নয়। কোনো মহৎ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও নয়, সামান্য কিছু কৌতুক বা মজা আমার কবিতায় আমি কখনো-কখনো করতে চেয়েছি, কিছ কিছু পাঠক তাতে হয়তো সামান্য আনন্দও পেয়েছেন– কিন্তু আমার সেই কৃতিত্বের মূল অংশীদার সেই মফঃস্বলী বালক পদ্যকার।’

সে-বছরের তৃতীয় বইটি প্রকাশের পর থেকেই শিশু-কিশোর সাহিত্য হিসেবে পাঠকের মন জয় করে– ‘সমগ্র ডোডো-তাতাই’। এ-বইয়ের উৎসর্গের পাতায় লেখা আছে– ‘ডোডো-তাতাই কাহিনীর দুই নায়ক/ বাবু সঞ্জীব মিত্র/ এবং/ বাবু কৃত্তিবাস রায়ের করকমলে/ প্রীতি উপহার’। বোঝাই যাচ্ছে তাতাই তাঁর পুত্র কৃত্তিবাস রায়ের ডাকনাম। তারাপদদার ডোডো-তাতাই সিরিজের লেখাগুলি নিয়ে বেশ কয়েকটি বই আগেই হয়েছিল। সেই বইগুলির লেখা এবং বেশ কিছু অগ্রন্থিত লেখা একত্রে এই সমগ্র তৈরি হয়। ১৯৭১ সালে এই সিরিজ তিনি শুরু করেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় সে-সময়ের সোমবারের শেষ পাতা ‘আনন্দমেলায়’। তখন ওই পাতাটি দেখতেন তাঁর প্রিয় বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়। পরে যখন মাসিক ‘আনন্দমেলা’ বেরোতে শুরু করল, তখন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁকে ফের ওই সিরিজটি লিখতে বলেন। ১৯৭৫ থেকে প্রায় দু’-বছর ‘আনন্দমেলা’য় মাসে-মাসে ‘ডোডো-তাতাই’ লেখেন, সেই সব লেখার সঙ্গে আবার কৃত্তিবাস রায়ের আঁকা ছবিও থাকত। ‘আনন্দমেলা’য় লেখার ওপরে ছাপা হত–

‘লেখা : তারাপদ রায় (৪০ বছর)

রেখা : কৃত্তিবাস রায় (১০ বছর)’

পরের বছর বইমেলার সময় বেরোয় তারাপদ রায়ের দু’টি বই, ছোটদের জন্য লেখা ছ’-টি উপন্যাস নিয়ে ‘কিশোর উপন্যাস সংগ্রহ’ এবং একেবারেই ভিন্নধর্মী একটি বই– ‘সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা’। অজয় গুপ্তর প্রচ্ছদে প্রকাশিত দ্বিতীয় বইটির উৎসর্গের পাতায় লেখা হয়েছিল– ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে অপারেশন বর্গার দিনগুলির স্মরণে’। এই বইয়ের ভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লেখেন– “…সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। হিংস্র শক্তি দিয়ে তাকে দমন করা হয়েছিল। কার্ল মার্কস তাঁর ‘নোটস অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি’তে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। বুলেটের সামনে সেদিন দেশীয় তীর-ধনুক পারেনি। কিন্তু রেখে গেছে এক ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহের প্রতীক।” ‘সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা’য় তারাপদদা নানা সরকারি চিঠিপত্র, ইস্তাহার, জেলাশাসকের ডায়েরি, সিভিলিয়ানদের প্রতিবেদন ইত্যাদি অনুবাদ করে ব্যবহার করেছিলেন। বইয়ের শেষে যথাবিধি গ্রন্থনির্দেশ ও পরিপূরক বইয়ের তালিকাও আছে।

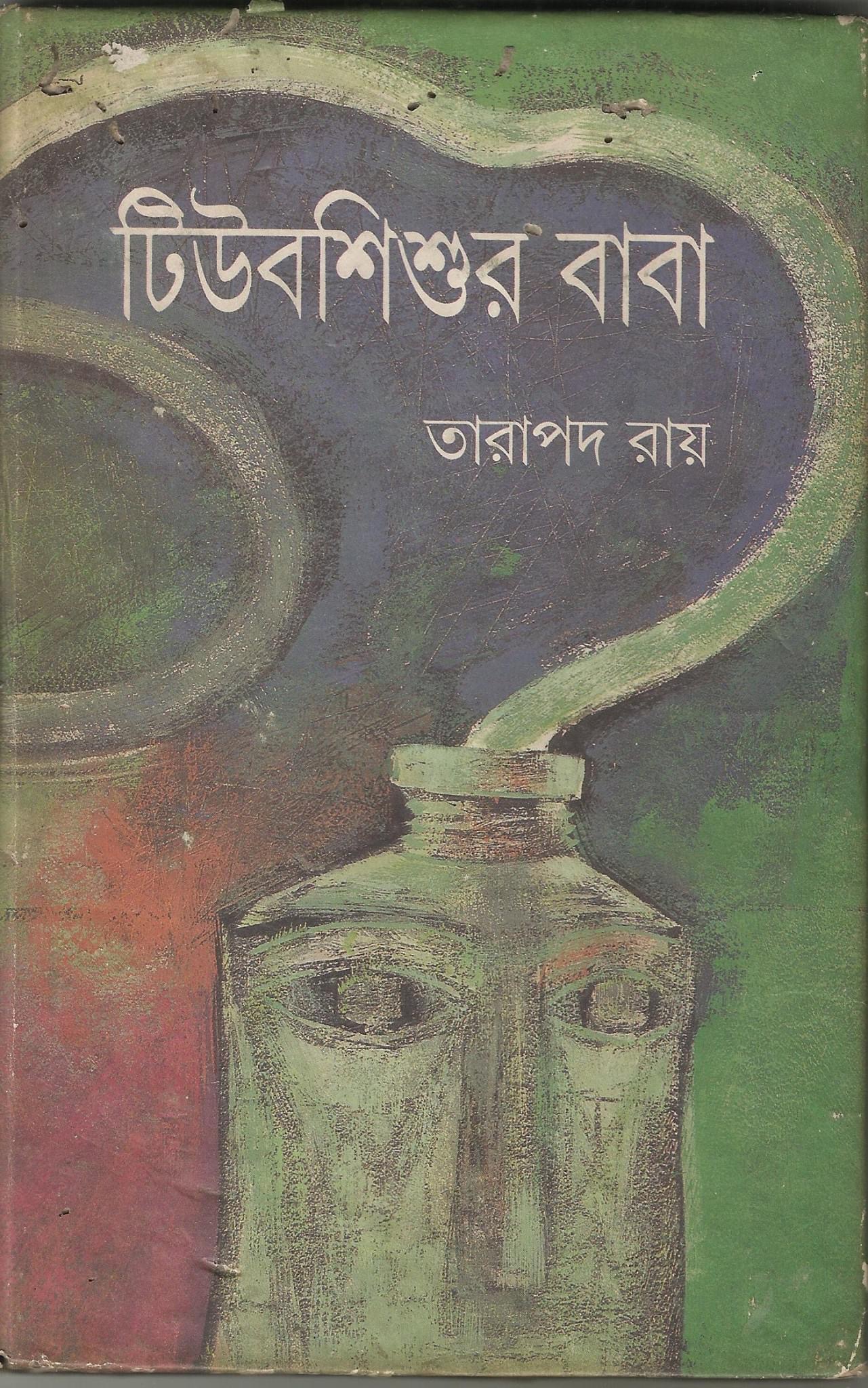

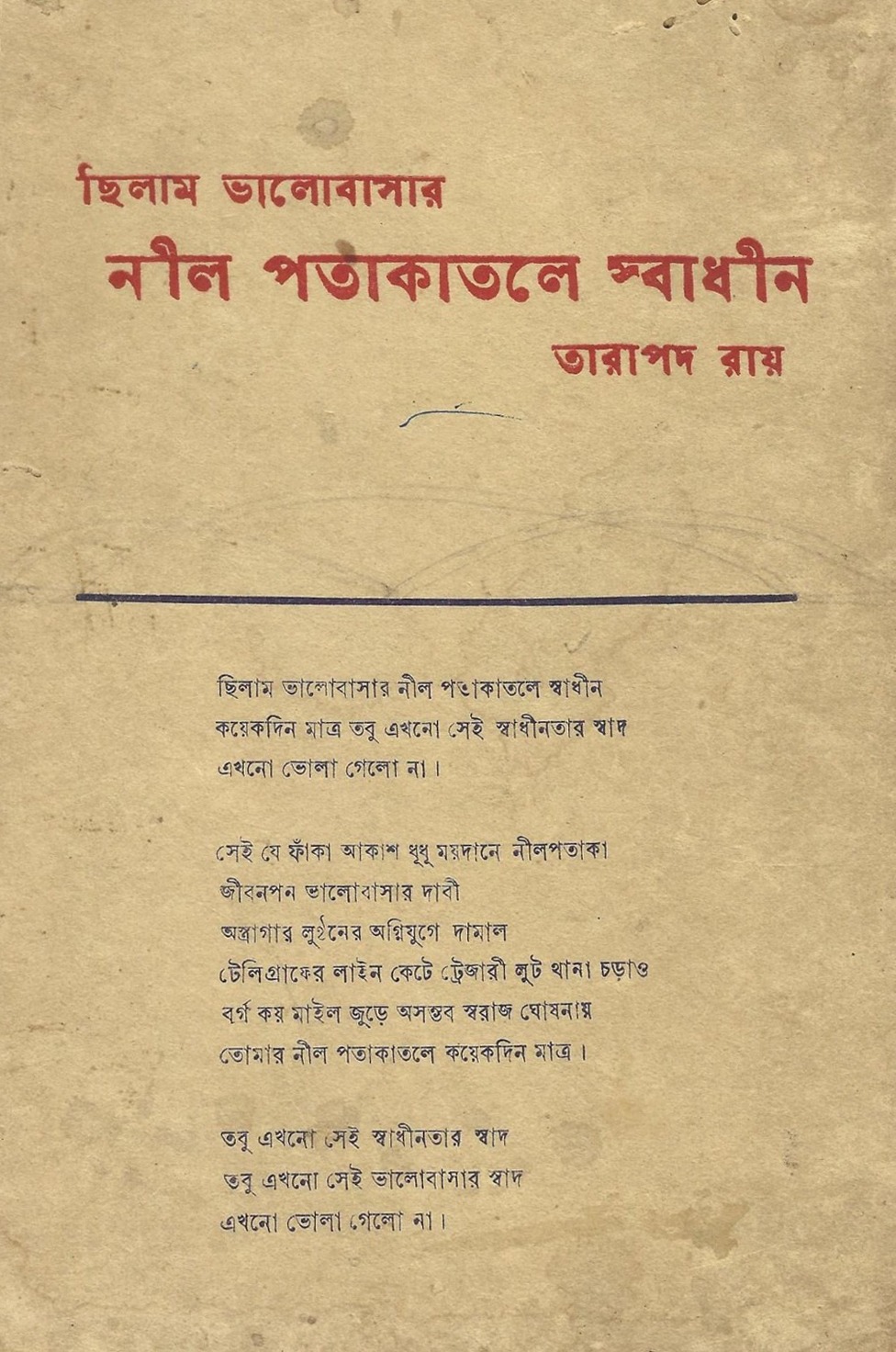

১৯৯৬-এর জানুয়ারিতে দে’জ পাবলিশিং থেকে পুনর্মুদ্রিত হয় তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। এই বইটি প্রথম কোন প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছিল তা আজ আর মনে পড়ছে না। তবে প্রথম দে’জ সংস্করণে তারাপদদার সেসময় পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতাবই– ‘তোমার প্রতিমা’র দুটি সংস্করণ (১৯৬০ ও ১৯৭৩), ‘ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন’, ‘নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক’, ‘পাতা ও পাখিদের আলোচনা’, ‘ভালোবাসার কবিতা’, ‘দারিদ্র্যরেখা’, ‘দুর্ভিক্ষের কবিতা’, ‘জলের মতো কবিতা’, ‘দিন আনি দিন খাই’ এবং ‘টিউবশিশুর বাবা’– সবগুলি থেকেই নির্বাচিত কবিতা। দে’জ সংস্করণের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন– ‘…কবি অরণি বসু পুরো দায়িত্ব নিয়ে এই সংস্করণের কবিতাগুলো দেখে, সাজিয়ে সূচিপত্র করে দিয়েছেন।…’

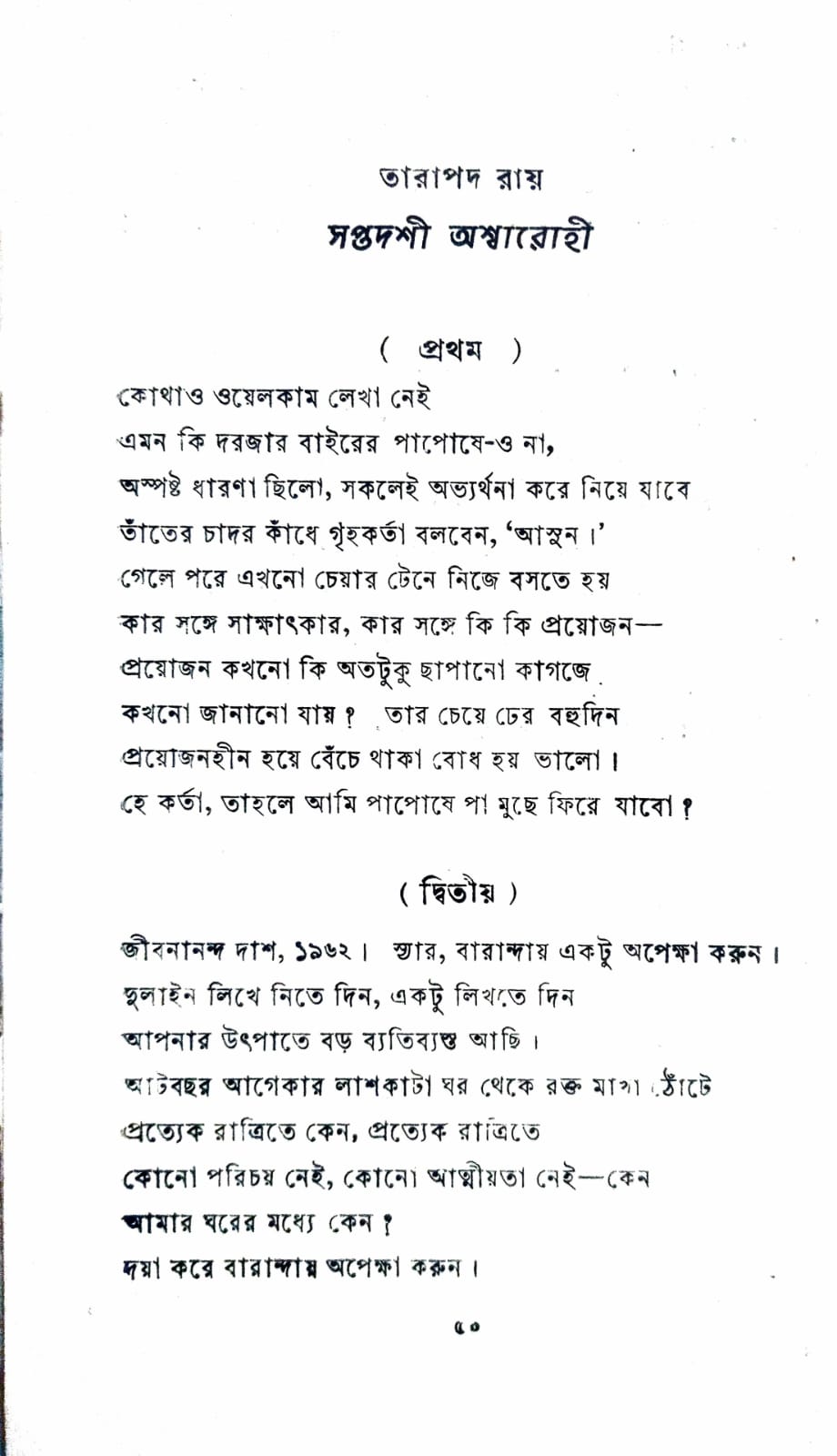

সুনীলদা মজা করে বন্ধু তারাপদকে ‘টর্পেডো’ বলে ডাকতেন। প্যাপিরাস থেকে প্রকাশিত ‘কৃত্তিবাস সংকলন’-এর দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন– ‘তারাপদ রায়ের “সপ্তদশ অশ্বারোহী” প্রকৃতই দিগ্বিজয়ের শব্দ তুলেছিল।’ কিন্তু ‘কৃত্তিবাস’-এর ষোড়শ সংকলনে প্রকাশিত ‘সপ্তদশ অশ্বারোহী’ও ছাপাখানার দুর্ঘট এড়াতে পারেনি। প্রথমত সতেরোটা কবিতা ভেবে নামকরণ করার পর দেখা যায় আছে মোট ষোলোটি কবিতা। তখন বুদ্ধি করে একাদশ কবিতার জায়গায় লেখা হয়– ‘খালি একটা ঘোড়ার ব্লক যাইবে’। কিন্তু প্রুফ দেখার অসাবধানতায় কবিতাগুচ্ছের শিরোনামটাই ছাপা হয়– ‘সপ্তদশী অশ্বারোহী’।

১৯৯৯ সালে জানুয়ারিতে আমি তারাপদদার ৩১টি গল্প নিয়ে সুধীর মৈত্র-র প্রচ্ছদে প্রকাশ করি ‘গল্পসমগ্র’। এর মুখবন্ধেও তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন– ‘হাসির গল্পই বেশি লিখেছি। সাধারণ পাঠকও আমাকে মোটামুটিভাবে হাসির গল্পলেখক তথা রম্যরচনাকার হিসেবে চেনেন। তবে এর বাইরেও আমি অন্যরকম গল্প ইত্যাদি প্রচুর লিখেছি। কোন লেখাগুলি বেশি বা কম খারাপ সেটা ঈশ্বর জানেন। শ্রেষ্ঠগল্পে হাসির নয় এমন গল্পও অনেকগুলি রাখা হলো। আশা করি পাঠকদের অপছন্দ হবে না।’ মুখবন্ধের নীচে লেখা তাঁর ঠিকানা দেখে বুঝতে পারছি ততদিনে তিনি সল্টলেকের নতুন বাড়িতে চলে এসেছেন।

এই বইগুলো ছাড়াও তাঁর আরও চোদ্দোটি বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তারমধ্যে সরস গল্পের বইয়ের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া ১৯৯৮ সালে ‘নিঝুমপুর’ নামে একটি উপন্যাসও আমি ছেপেছিলাম। ২০০৫-এর বইমেলায় বেরোয় সরস রহস্য উপন্যাস ‘গম্বুজ’। এই লেখাটি প্রায় দেড় বছর ‘তথ্যকেন্দ্র’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ২০০২ সালে দে’জ থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘মাতাল সমগ্র’ বইটির পাতা ওলটাতে গিয়ে আমার চোখ পড়ল বইটির উৎসর্গের পাতায়। সেখানে লেখা আছে– ‘মদ্যপ কুলচূড়ামণি/ শ্রী পশুপতি চট্টোপাধ্যায়/ করকমলেষু’। এই পশুপতি চট্টোপাধ্যায় কে? তাঁর বন্ধু-লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কি? আজ আর একথা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তবে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এটা নিশ্চিত।

‘কৃত্তিবাস’-এর কবিগোষ্ঠীর বোহেমিয়ান জীবনযাপন নিয়ে কম কথা হয়নি। তবে আমি শঙ্খদার (শঙ্খ ঘোষ) মুখে একটি গল্প শুনেছিলাম যাতে তারপদদাও একজন চরিত্র। তখনকার দিনে মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন ছিল কলকাতার একটি নামকরা উৎসব। সেখানে কৃত্তিবাসীরাও স্টল দিতেন এবং ‘যারা কবিতা পড়ে না তাদের বাঁচা উচিত নয়’ ইত্যাদি শ্লোগানও দিতেন। মেলার ক’টা দিন তাঁদের প্রধান আড্ডাস্থল হত মার্কাস স্কোয়ার প্রাঙ্গণ। একবার কোনও একটা প্রয়োজনে শঙ্খদা সেখানে গিয়েছিলেন– সম্ভবত তারাপদ রায়কেই খুঁজতে। গিয়ে দেখেন তারাপদদা তখন অনুপস্থিত। তিনি গেছেন নতুন করে নেশার সামগ্রীর সন্ধানে। বাকিরা বেশ মত্ত অবস্থায় বসে আছেন। খানিক বাদে তারাপদদা দু’-হাতে দুটো মাটির কলসিতে পানীয় নিয়ে সেখানে অবতীর্ণ হলেন। সঙ্গে বেশ কিছু মাটির খুরি। হঠাৎ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কী খেয়াল চাপে, তিনি শঙ্খদাকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করেন– ‘আপনি একটু পেসাদ করে দিন তারপর আমরা খাব’। ওঁদের মধ্যে সুনীলদা ছিলেন সবচেয়ে ঠান্ডা মাথার মানুষ। তিনি জানতেন শঙ্খদা অন্য ধাতুতে গড়া। সুনীলদা না কি সেসময় বলেন– ‘ওই ভুলটি করবেন না। তাহলে আর প্রসাদটুকুও পাবেন না।’ বন্ধুর এ হেন সাবধানবাণীতে শরৎকুমার ক্ষান্ত হন! শঙ্খদাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

শরৎদাকে নিয়েও গল্পের সীমা-পরিসীমা নেই। ‘কৃত্তিবাস’-এর কবিদের প্রবাদপ্রতিম কাব্যপঙ্ক্তি– ‘রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক/ চৌরঙ্গী ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার বদ্বীপ’– তারই লেখা ‘মত্ত অবস্থায় রচিত’ কবিতার শুরুর দু’টি লাইন।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। তাঁর কবিতা লেখা শুরুর ইতিহাসও অত্যন্ত চমকপ্রদ। প্রথমদিকে তিনি নমিতা মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। নমিতা মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ছাপাও হতে থাকে পত্রপত্রিকায়। শুনেছি এরকম সময় সম্ভবত ‘অঙ্গনা’ পত্রিকার তরফে আগে থেকে জানিয়ে নমিতা মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিতে আসেন পত্রিকার দুই কর্মী। সেই দুই মহিলার সামনে নিজের মা-কে কবি নমিতা মুখোপাধ্যায় বলে পেশ করে সে-যাত্রায় শরৎকুমার উতরে যান। কিন্তু এই ছদ্মনামের আড়ালে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেননি। ‘কৃত্তিবাসী’দের সঙ্গে তাঁর প্রথম মোলাকাতের কথা বেশ মজার ভঙ্গিতে একটি স্মৃতিকথায় সুনীলদা জানিয়েছিলেন– ‘এক সন্ধেবেলা বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে আড্ডা ও পত্রিকার প্রুফ দেখাটেখা চলছে, রাস্তার দিকে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন এক যুবক, পুরোদস্তুর সুট-টাই পরা অফিসার-সুলভ চেহারা, তিনি জানালেন যে, কৃত্তিবাস পত্রিকার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসেছেন, একটি কবিতা জমা দিতে চান।’ সুনীলদা দেখেন সেই যুবকের হাতে যে-কবিতার কাগজ, তাতে কবির নাম লেখা নমিতা মুখোপাধ্যায়! কিন্তু এই যুবক কী করে নমিতা মুখোপাধ্যায় হতে পারেন সেই অঙ্কটা মিলছিল না– ‘হাত বাড়িয়ে কবিতা নিতে গেছি, কিন্তু যুবকটি বললেন, তিনি কবিতার বাহকমাত্র নন, তিনিই ওই ছদ্মনামে লেখেন, তাঁর নিজের নাম শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, আমরা অট্টহাস্য করে উঠলাম।’ এরপর ঘটনাপ্রবাহ সম্পূর্ণ অন্যদিকে বয়ে যায়। সুনীলদা লিখেছেন, ‘প্রায় আক্ষরিকভাবেই, যেমন শরৎকুমারকে ঘরের মধ্যে এনে গলার টাই খুলে ফেলানো হল, তেমনই ছাড়িয়ে দেওয়া হল ছদ্মনাম।’

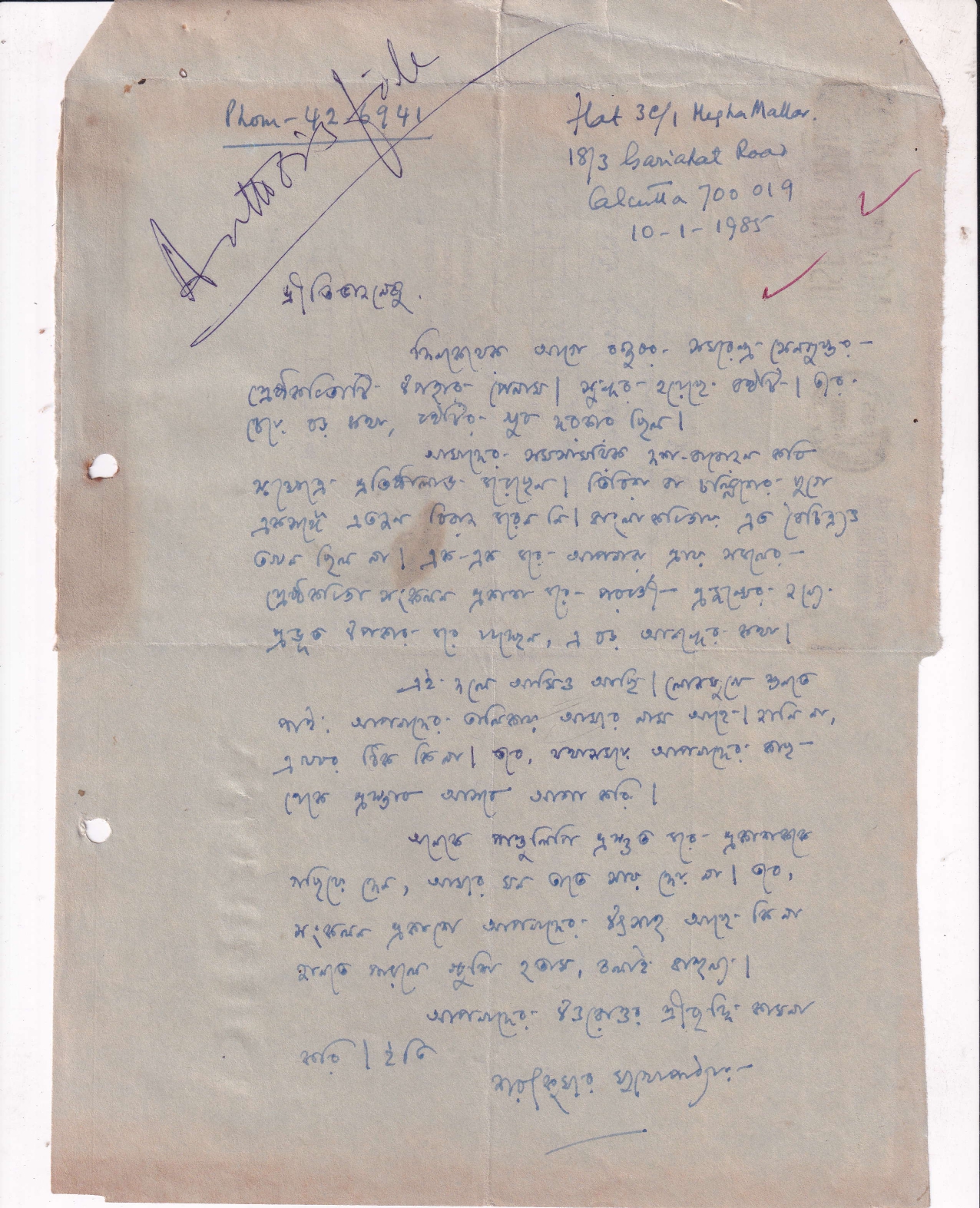

আমার চিঠির সংগ্রহে শরৎদার অনেকগুলি চিঠি পাচ্ছি। সবচেয়ে পুরনোটা ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখে লেখা। সেই চিঠিতে তিনি বলছেন–

‘প্রীতিভাজনেষু,

দিনকয়েক আগে বন্ধুবর সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর শ্রেষ্ঠকবিতাটি উপহার পেলাম।

সুন্দর হয়েছে বইটি। তার চেয়ে বড় কথা, বইটির খুব দরকার ছিল।

আমাদের সমসাময়িক দশ-বারোজন কবি স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিরিশ বা চল্লিশের যুগে একসঙ্গে এতজন বিরাজ করেন নি। বাংলা কবিতায় এত বৈচিত্র্যও তখন ছিল না। এক-এক করে আপনারা প্রায় সকলের শ্রেষ্ঠকবিতা সংকলন প্রকাশ করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে প্রভূত উপকার করে যাচ্ছেন। এ বড় আনন্দের কথা।

এই দলে আমিও আছি। লোকমুখে শুনতে পাই, আপনাদের তালিকায় আমার নাম আছে। জানি না, এ কথা ঠিক কি না। তবে, যথাসময়ে

আপনাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসবে আশা করি।

অনেকে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে প্রকাশককে গছিয়ে দেন, আমার মন তাতে সায় দেয় না। তবে, সংকলন প্রকাশে আপনাদের উৎসাহ আছে কি না জানতে পারলে খুশি হতাম, বলাই বাহুল্য।

আপনাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়’

সমরেন্দ্রদার ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ আমি প্রকাশ করেছিলাম ১৯৮৪ সালে। তবে, শরৎদা চিঠিতে যেকথা লিখেছেন তাতে কোনও ভুল ছিল না। আমরা পাঁচের দশকের (পঞ্চাশের কবি বলে যারা খ্যাত) প্রায় সব কবিরই শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশ করব বলে ঠিক করেছিলাম। তাতে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বইও হত। কিন্তু তিনি নিজে সে-প্রস্তাব পাঠানোয় আমাদের কাজটাও দ্রুত এগিয়ে গেল। পরের বছর পয়লা বৈশাখের সময় দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হল শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন পূর্ণেন্দুদা।

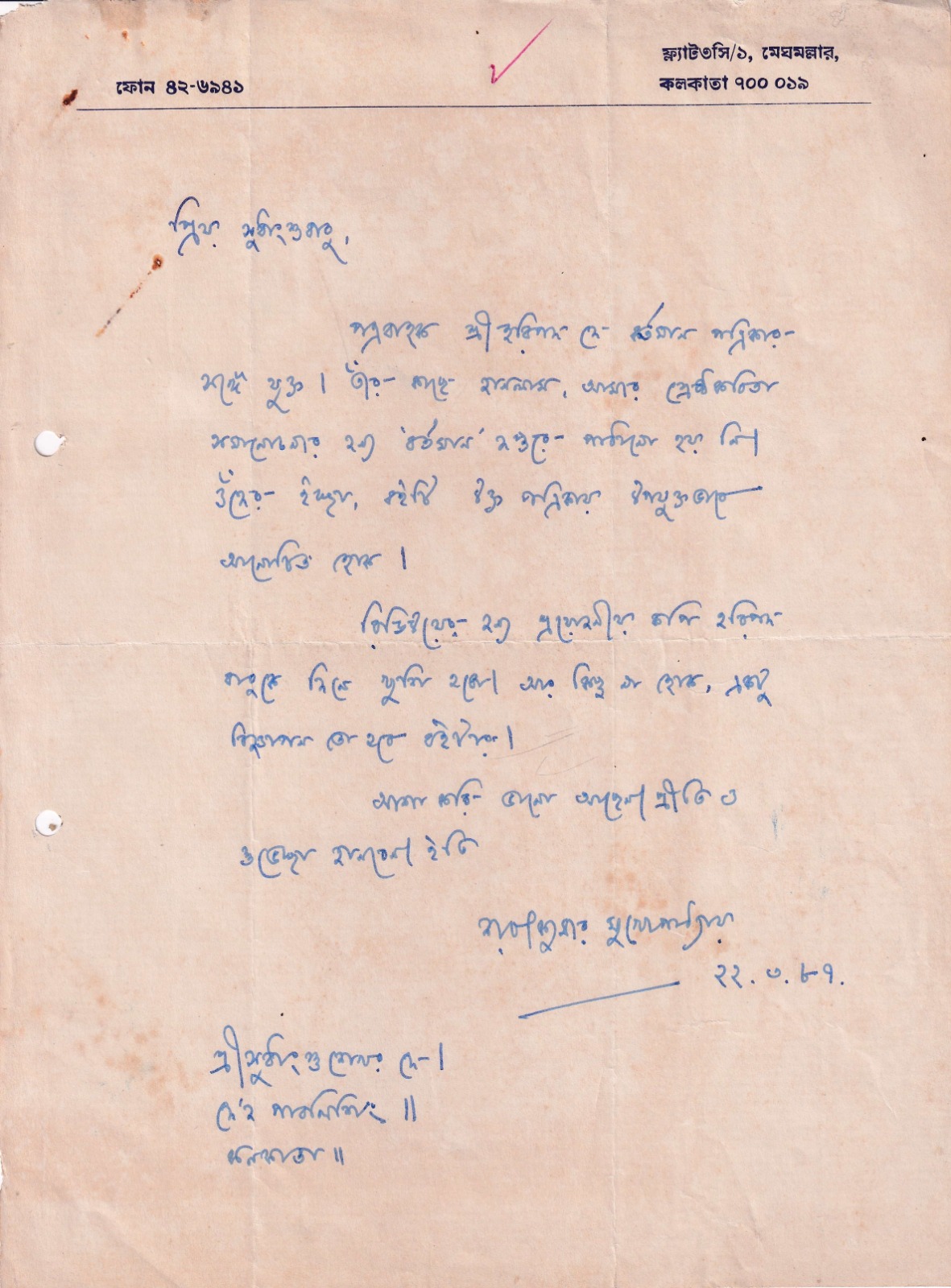

শরৎদার আর একটি চিঠিতে পাচ্ছি এই বইটির ২০০০ কপি প্রিন্ট অর্ডার দিয়েছিলাম। তবে তিনি নিজের বইয়ের খোঁজখবর রাখতেন সে-কথা বুঝতে পারা যায় ২২ মার্চ ১৯৮৭ সালে লেখা চিঠি থেকে,

‘পত্রবাহক শ্রী হরিপদ দে বর্তমান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কাছে জানলাম, আমার শ্রেষ্ঠ কবিতা সমালোচনার জন্য ‘বর্তমান’ দপ্তরে পাঠানো হয় নি। ওঁদের ইচ্ছা, বইটি উক্ত পত্রিকায় উপযুক্ত ভাবে আলোচিত হোক।

রিভিউয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কপি হরিপদ বাবুকে দিলে খুশি হবো। আর কিছু না হোক, একটু বিজ্ঞাপন তো হবে বইটার।…’

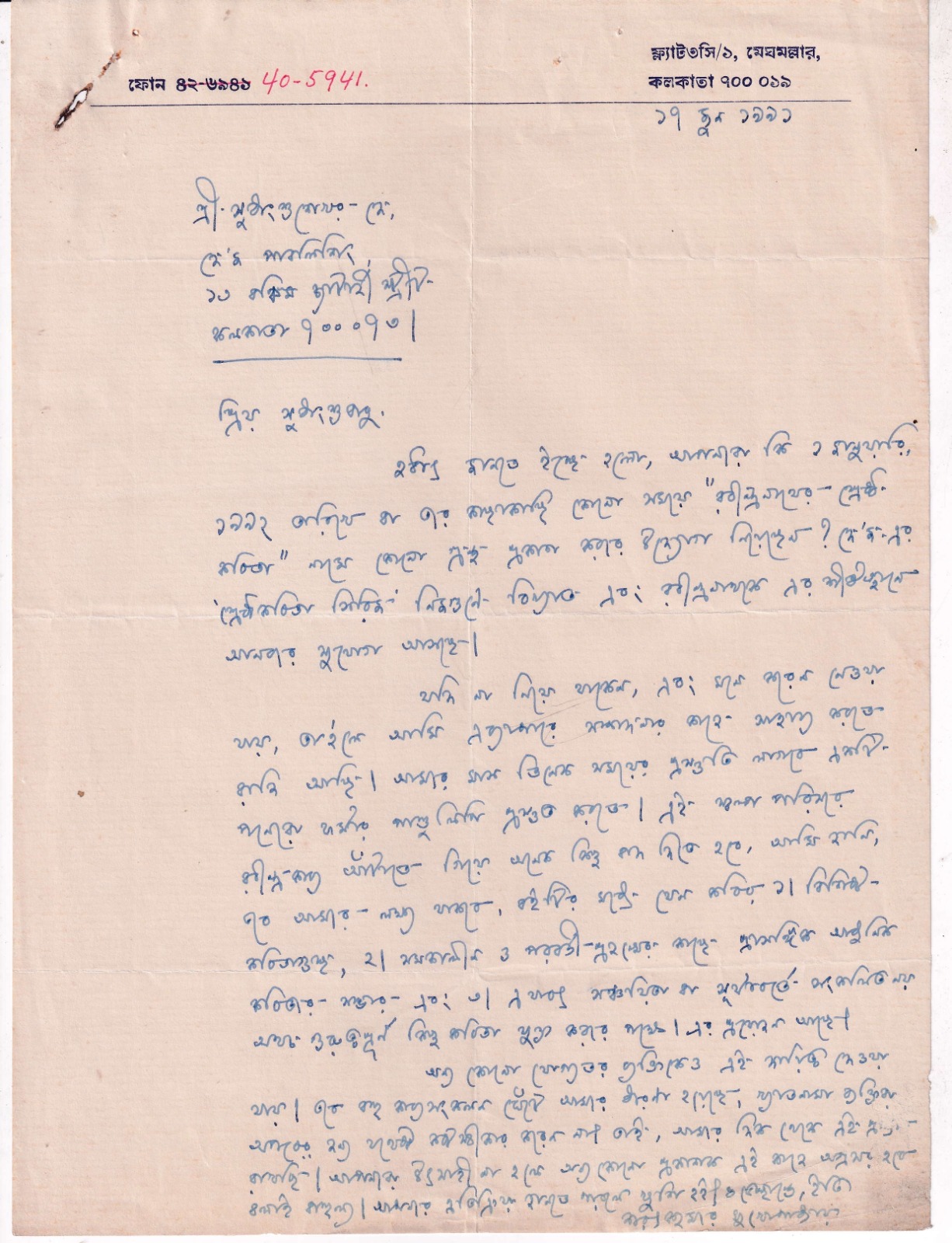

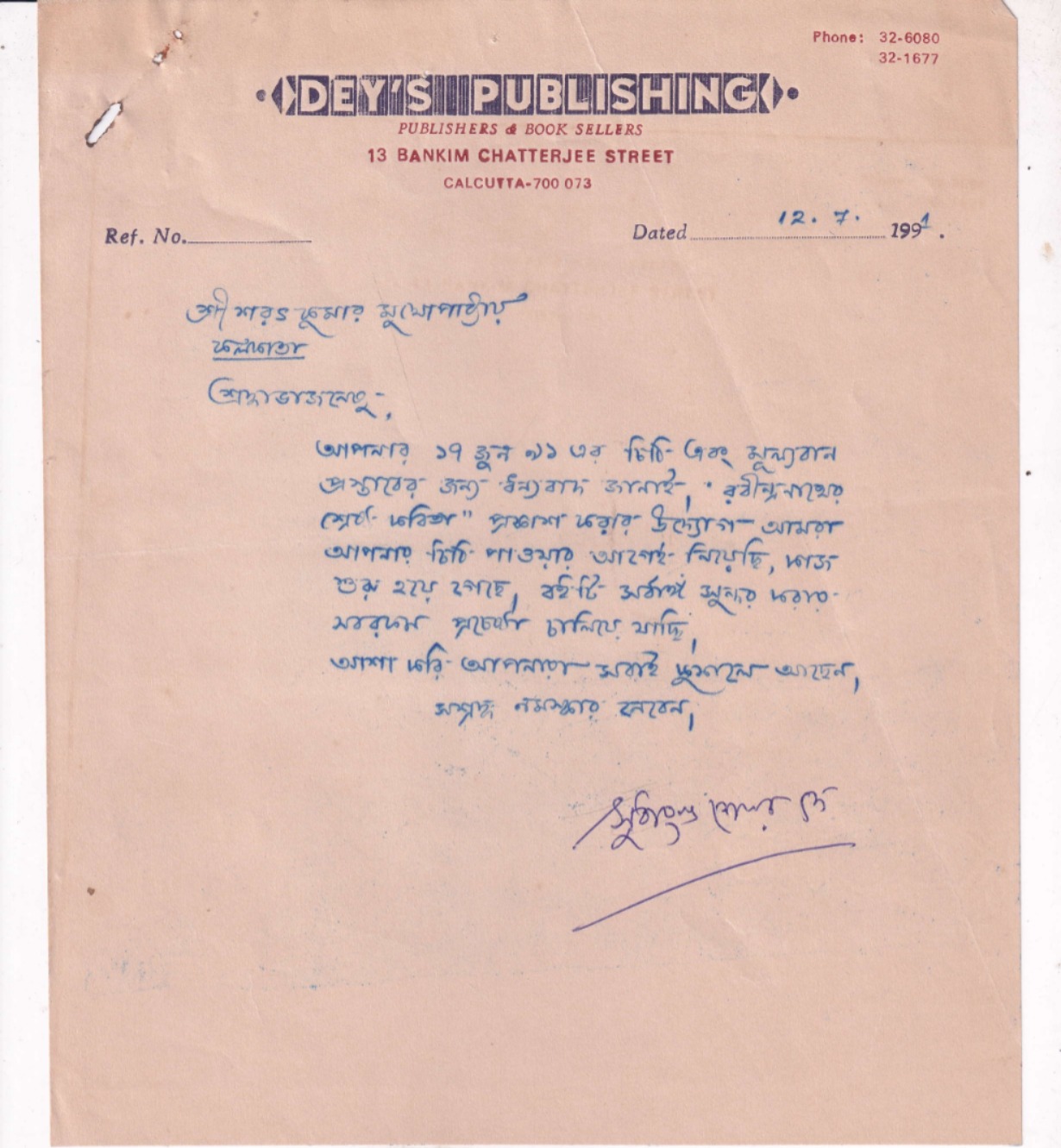

আবার ১৯৯১ সালের ১৭ জুন একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন,

‘হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হলো, আপনারা কি ১ জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখে বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ে “রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা” নামে কোনো গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন? দে’জ-এর ‘শ্রেষ্ঠকবিতা সিরিজ’ নিজগুণে বিখ্যাত এবং রবীন্দ্রনাথকে এর শীর্ষস্থানে আনবার সুযোগ আসছে।

যদি না নিয়ে থাকেন, এবং মনে করেন নেওয়া যায়, তাহ’লে আমি এব্যাপারে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতে রাজি আছি। আমার মাস তিনেক সময়ের প্রস্তুতি লাগবে একটি পনেরো ফর্মার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে। এই স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্রকাব্য আঁটাতে গিয়ে অনেক কিছু বাদ দিতে হবে, আমি জানি, তবে আমার লক্ষ্য থাকবে, বইটির মধ্যে যেন কবির ১। বিশিষ্ট কবিতাগুচ্ছ, ২। সমকালীন ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রাসঙ্গিক আধুনিক কবিতার সম্ভার এবং ৩। এ যাবৎ সঞ্চয়িতা বা সূর্যাবর্তে সংকলিত নয় অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কবিতা যুক্ত করার পক্ষে। এর প্রয়োজন আছে।

অন্য কোনো যোগ্যতর ব্যক্তিকেও এই দায়িত্ব দেওয়া যায়। তবে বহু কাব্য সংকলন ঘেঁটে আমার ধারণা হয়েছে, খ্যাতনামা ব্যক্তিরা অপরের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেন না। তাই, আমার দিক থেকে এই প্রস্তাব রাখছি। আপনারা উৎসাহী না হলে অন্য কোনো প্রকাশক এই কাজে অগ্রসর হবে বলাই বাহুল্য। আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে পারলে খুশি হই। শুভেচ্ছান্তে, ইতি

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়’

শরৎদার চিঠিটি এই সময়ে লেখার কারণ সহজেই অনুমেয়, ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি রবীন্দ্ররচনার কপিরাইট উঠে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেসময় তা আরও দশ বছর বাড়ানো হয়। এই নিয়ে কাগজপত্রে কপিরাইটের পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তর লেখালিখিও চলছিল। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষে তখনই কপিরাইটের আইন সংশোধন করে লেখকের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছরের জায়গায় ষাট বছর পর্যন্ত গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ বাড়ানো হয়। বইপাড়াতে বহু প্রকাশক কপিরাইট উঠে যাচ্ছে ধরে নিয়ে রবীন্দ্ররচনা ছাপার যাবতীয় আয়োজন সেরে রেখেছিলেন। কিন্তু তাদের সে-উদ্যোগ তখনই বাস্তবায়িত হয়নি। শরৎদার প্রস্তাবে সহমত হতে আমার কোনো সমস্যা হয়তো হত না, কিন্তু ততদিনে রবীন্দ্রনাথের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ নিয়ে সুনীলদার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। সে-বই অবশ্য ২০০২ সালেও নয়, সুনীলদার সম্পাদনায় ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেকথা আগেই লিখেছি। শরৎদার প্রস্তাব পেয়ে উত্তরে আমি যে চিঠিটা লিখেছিলাম, সেটাও হাতের কাছে পেয়ে গেলাম,

‘শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার ১৭ জুন ৯১ এর চিঠি ও মূল্যবান প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

রবীন্দ্রনাথের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ প্রকাশ করার উদ্যোগ আমরা আপনার চিঠি পাওয়ার আগেই নিয়েছি। বইটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করার সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।…’

শরৎদা আরেকটি চিঠিতে ১৯৯৫ সালের ১০ জুন আমাকে লিখেছেন–

‘…আমার লেখক বন্ধুরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে আমার কোনও প্রবন্ধের বই নেই আছে কি না। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নানা সমস্যা, জীবনযাপন, নিয়ে ছোট ছোট হালকা রসের গদ্য লিখেছি। তার মধ্যে মৌলিক কথাও বলার চেষ্টা করেছি।

সেগুলি গ্রন্থভুক্ত হয় নি এখনও। কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম এক সাহিত্যসভায়। সেখানেও একজন এই প্রশ্ন করলেন। হালকা রসের সাহিত্য বিষয়ক গদ্য– তাদের কৌতূহল এমন একটি বই নিয়ে।

ভাবছি এমন একটি বই, ধরুন দশ ফর্মার, আপনি ছাপাতে পারেন কি না। এ ব্যাপারে পরামর্শ করে আপনি যদি আমায় জানান তাহলে খুশি হই।…’

কবিতার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি গদ্যলেখাতেও পারঙ্গম ছিলেন। ‘দেশ’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘সহবাস’ এক সময়ে খুবই আলোচিত একটি লেখা। কিন্তু ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ছাড়া আমি তাঁর অন্য কোনো বই ছাপতে পারিনি।

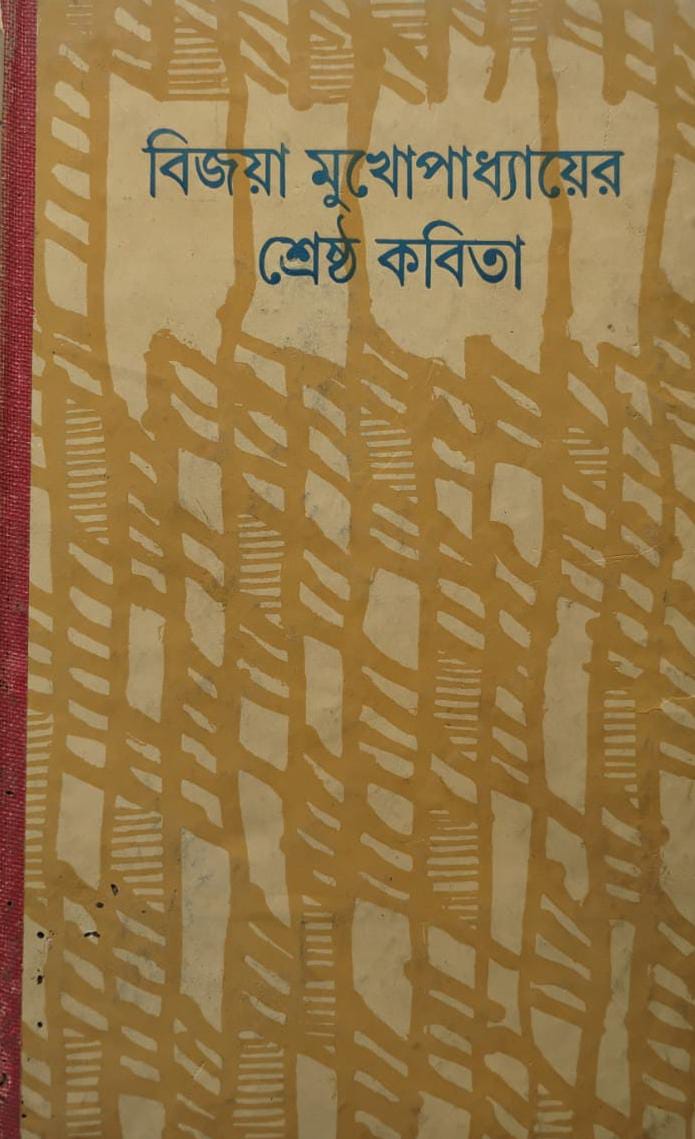

শরৎদা থাকতেন গড়িয়াহাটের ‘মেঘমল্লার’ আবাসনে। এই বাড়িতে আমাদের প্রকাশনার আরও বেশ কয়েকজন লেখক থাকতেন। কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে শরৎকুমারের স্ত্রী। কিন্তু নিজের কবিতার গুণেই তিনি সমুজ্জ্বল। দে’জ পাবলিশিং থেকে বিজয়াদির ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সেসময়ের তরুণ শিল্পী অপরূপ উকিলের প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের বইমেলার সময়ে।

প্রথম দিকে শরৎদা-বিজয়াদির বাড়িতে প্রুফ দেওয়া-নেওয়া, অনেক সময় রয়্যালটির চেক দিতে যাওয়ার দায়িত্বও সামলাতেন কার্তিকদা, কার্তিক জানা। শেষ কয়েক বছর যাচ্ছিল আমাদের প্রকাশনার কর্মী তিমিরকান্তি ঘোষ। তিমির নিজেও কবি। তাই তার সে-বাড়িতে যাওয়ার একটা বাড়তি টান ছিল, একই বাড়িতে শরৎদা-বিজয়াদি, উৎপলকুমার বসু এবং দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, সবাই দে’জের লেখক। তিমিরের মুখে শুনেছি, একবার সে যখন রয়্যালটির চেক নিয়ে গেছে শরৎদা-বিজয়াদির ফ্ল্যাটে, তখন শরৎদা ভাউচারে সই করে চেক নিয়ে ঘরে চলে যাওয়ার পর বিজয়াদি সই করার আগে স্টেটমেন্টে ভালো করে চোখ বুলিয়ে না কি খুশি হয়ে বলে উঠেছিলেন, ‘যাক, তোমাদের শরৎদার থেকে তো বেশি রয়্যালটি পেয়েছি!’

অনুলিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব…………………

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved