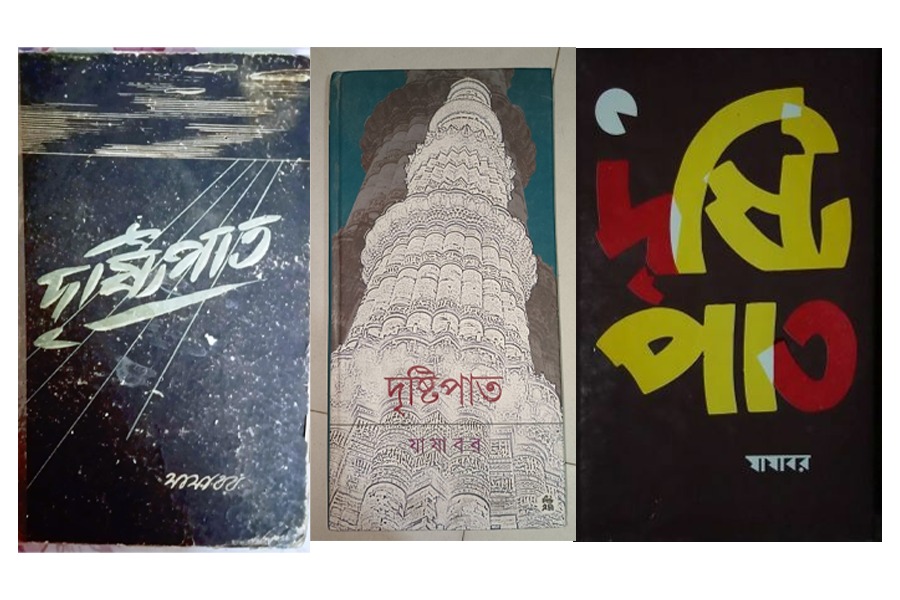

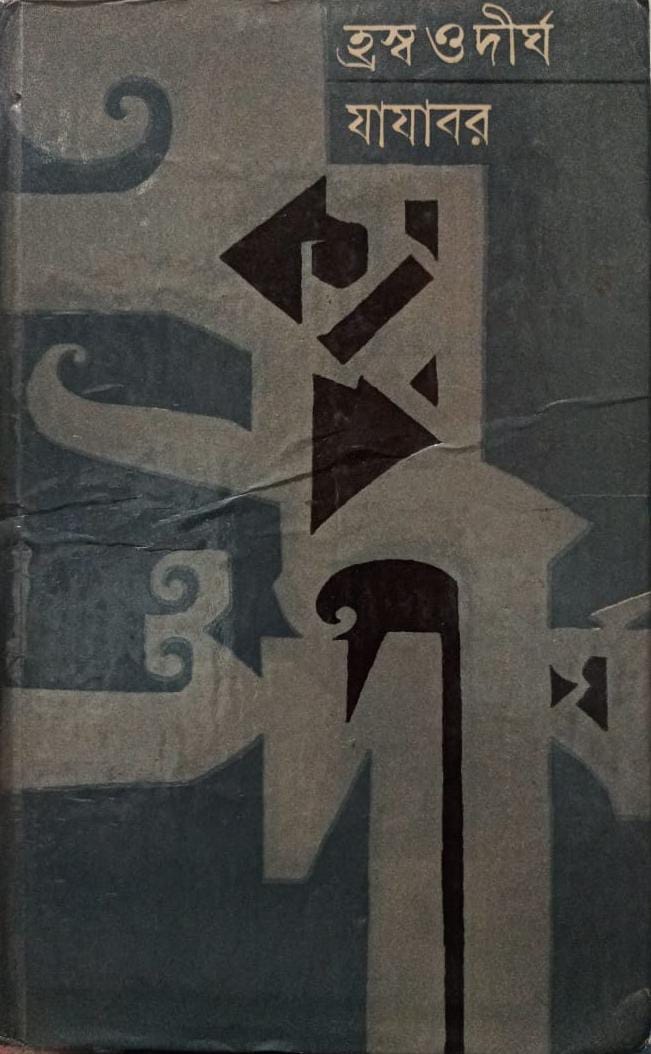

যাযাবর তাঁর জীবনযাপনেই ‘যাযাবর’ ছিলেন না। সাহিত্যসৃষ্টিতেও তিনি কখনও এক জায়গায় বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকেননি। তাঁর মোট বই ছ’-টি– ‘দৃষ্টিপাত’-এর পরের বই ‘জনান্তিক’ উপন্যাস। তিন নম্বর বই ‘ঝিলম নদীর তীর’ আবার ‘মৌচাক’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কাশ্মীর উপত্যকার রাজনীতি নিয়ে এই লেখাটি কিন্তু পুরোদস্তুর কিশোরকাহিনি নয়, বড়দের কাছেও সমান উপভোগ্য। তাঁর চার নম্বর বই ‘লঘুকরণ’ চমৎকার গদ্যের বই। আর পাঁচ ও ছয় নম্বর বই– ‘হ্রস্ব ও দীর্ঘ’ এবং ‘যখন বৃষ্টি নামল’ গল্পের সংকলন। খেয়াল করলেই বোঝা যায়, একইরকম লেখাও তিনি লেখেননি। ‘দৃষ্টিপাত’ অমন সাফল্যের পরও আর ওইরকম লেখা লেখেননি। আমার ধারণা এই অর্থেও তাঁর যাযাবর নাম সার্থক।

২৪.

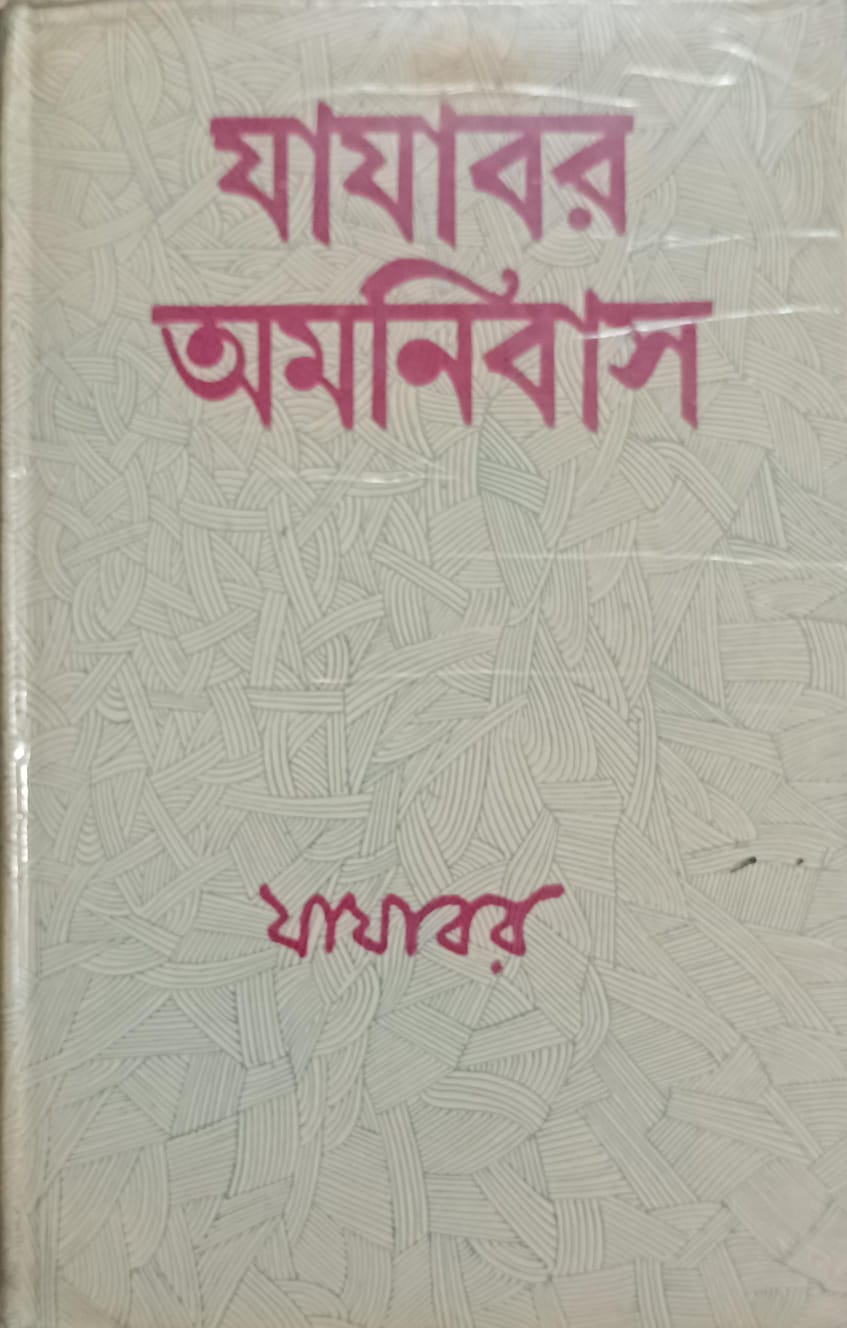

যাযাবর-এর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৮১ সাল নাগাদ। তিনি তখন দিল্লি প্রবাসী, তাঁর ঠিকানা ছিল এ-১৫/৯ বসন্ত বিহার, নতুন দিল্লি। সাহিত্যিক শংকর আমাকে প্রথম বলেন তাঁর কথা। মণিশংকরদার কথাতেই যাযাবরের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করি। তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সবগুলি বই নিয়ে একটি অমনিবাস প্রকাশ করার বাসনা থেকেই আমি তাঁকে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম। তার আগে শংকরও আমার হয়ে কথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে। মূলত মণিশংকরদার কথাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৮৩ সালে ‘যাযাবর অমনিবাস’ প্রকাশ করতে পেরেছিলাম।

আটের দশকের শুরুর দিকে এরকম অমনিবাস গোত্রের বেশ কিছু বই বাংলা বইপাড়ায় প্রকাশিত হচ্ছিল। আমাদের দে’জ পাবলিশিং থেকেও ১৯৮৪ সালে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের ‘ফাল্গুনী অমনিবাস’ প্রকাশিত হয়, ১৯৮৬-তে প্রকাশিত হয় কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাসব অমনিবাস’। যাযাবরের সেসময় পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁচটি বই নিয়েই ‘যাযাবর অমনিবাস’-এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

আজ হঠাৎ করে বিনয় মুখোপাধ্যায়ের কথা জিজ্ঞেস করলে অনেক পাঠকই খানিক অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিনয় মুখোপাধ্যায় একটি তোলপাড় ফেলা নাম– অবশ্য স্বনামে নয়, ছদ্মনামে। বিনয় মুখোপাধ্যায় নামে আরেকজন সাহিত্যিকের কথাও মনে পড়ে যিনি ‘জীবন জ্যোতি’, ‘মহানগরীর স্টেশন’, ‘অজয় বহে ধীরে’ ইত্যাদি উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু আমি যে বিনয় মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি তিনি ‘যাযাবর’ ছদ্মনামে পাঠকের কাছে পরিচিত। তাঁর প্রথম বই ‘দৃষ্টিপাত’ আমাদের স্বাধীনতার আগের বছর প্রকাশিত হয়। ‘দৃষ্টিপাত’-এর প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩ সালের আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর ১৯৪৬), কিন্তু সে বছর বাংলার বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে কাজকর্ম ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়। ১৯৪৬ সালের ১৬ থেকে ১৮ অগাস্ট এবং তার আগে-পরে বাংলা তথা কলকাতার কী অবস্থা ছিল, তা সাংবাদিক শংকর ঘোষের ‘হস্তান্তর’ পড়লে যে কোনও মানুষই বুঝতে পারবেন। প্রথম সংস্করণে নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেডের জানকীনাথ সিংহ রায় লিখেছিলেন– ‘গত এক মাস ধরে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের ফলে কলকাতায় মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার শেষ নেই। তাতে পুস্তক মুদ্রণ কার্যেও বহু বাধা বিঘ্ন ঘটেছে’। সেই সঙ্গে প্রকাশক তাঁর ‘বিজ্ঞপ্তি’তে লেখক সম্পর্কে বেশ খানিকটা রহস্য জিইয়ে রেখে বলেছেন– ‘এই পুস্তক প্রকাশে আমরা যাঁর কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী, অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই তাঁর নাম প্রকাশে বাধা আছে। তাঁর ব্যক্তিগত পত্রগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে সেই আত্মগোপন-ইচ্ছুক মহিলা আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন’। আসলে তখনও পাঠকের কাছে ‘যাযাবর’ কে– সে রহস্যের কোনো উত্তর ছিল না। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশের সময় থেকেই ‘দৃষ্টিপাত’ পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিল। লেখাটি বেরিয়েছিল ‘মাসিক বসুমতী’তে। প্রথম সংস্করণে লেখা হয়েছিল– ‘১৩৫২ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকরূপে ১৩৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম এগারোটি পরিচ্ছেদ এবং ১৩৫৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তেরো ও চৌদ্দো পরিচ্ছেদ দু’টি ছাপা হয়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদটি এই বইতে নতুন যোগ করা হয়েছে। যে-পত্রসমষ্টি থেকে এই শেষোক্ত পরিচ্ছেদটি সংকলিত, মাঝখানে তা হারিয়ে যাওয়ার ফলে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করা যায়নি।’ এটিই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম ‘Belles-letters’ জাতীয় বই। তবে লেখকের ছদ্মনাম এবং তা নিয়ে যে রহস্য সেটা বজায় রাখা বিনয় মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে জরুরি ছিল বলেই মনে হয়। পরাধীন দেশে তিনি ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর বইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে-সমালোচনা আছে তা রাজদ্রোহ বলে চিহ্নিত হতে পারত। তাই তিনি ‘দৃষ্টিপাত’-এ একটি কৌশলী ভূমিকা লেখেন ‘সংকলয়িতার নিবেদন’ নামে। সেখানে বইটি সম্পর্কে বলেন–

‘…১৯৩৭ সালে একটি বাঙালী যুবক লণ্ডনে ব্যরিস্টরি পড়িতে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গাওয়ার স্ট্রিটের ভারতীয় আবাসটি জার্মান বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাঁহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পাঠান। লণ্ডনে অবস্থানকালে ঐ পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত।

দিল্লীতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে কতগুলি পত্র লেখে। বর্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সংকলিত। পত্রলেখক ও পত্রাধিকারিণীর একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত পত্রগুলির আর কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, যদিও পত্রে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম ধামের পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়াছে।

এই স্বল্পপরিসর পত্ররচনার মধ্যে লেখকের যে সাহিত্যিক প্রতিভার আভাস আছে হয়তো উত্তরকালে বিস্তৃততর সাহিত্যচর্চার মধ্যে একদা তাহা যথার্থ পরিণতি লাভ করিতে পারিত। গভীর পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল পূর্বে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার অকাল মৃত্যু সেই সম্ভাবনার উপরে নিশ্চিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।’

এই কাল্পনিক মৃত্যুর কথা বলার কারণেই নিশ্চয় জানকীবাবু ‘আত্মগোপন-ইচ্ছুক মহিলা’র কাছেই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

বিনয় মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ সালে ঢাকায়। তাঁর বাবা ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও সাহিত্যচর্চা করেছেন। বিনয় মুখোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থাতেই গান-লেখক হিসেবে নজর কেড়েছিলেন। তাঁর লেখা গানে সুরারোপ করেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। তাঁর লেখা গান হিমাংশু দত্তর সুরে আর শচীন দেববর্মন, উমা বসুর কণ্ঠে রেকর্ডও হয়। কিন্তু খুব বেশি দিন তিনি গান লেখেননি, ১৯৩৭ সালেই বিলেতে পড়তে চলে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিরে এসে তিনি ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় ‘শ্রীপথচারী’ নামে রাজনৈতিক কলাম লেখা শুরু করেন। এর পরেই ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকে চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে যান।

‘দৃষ্টিপাত’ প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই সাহিত্যজগতে আলোড়ন পড়ে যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই বইয়ের সমালোচনায় লেখেন, ‘‘রাতারাতি দিগ্বিজয় করে ফেলার মতো বই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হামেশা দেখা যায় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ এরকম ঘটনা ঘটে। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে এরকম বই কিন্তু দেখা দিয়েছে এবং সত্যিই প্রথম দর্শনেই এ দু’খানি বইয়ের সঙ্গে আমি প্রেমে পড়েছি– এ বই দুটির একটি হলো ‘জাগরী’ আর একটি ‘দৃষ্টিপাত’।’ মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন– ‘বইখানি পড়িয়া আমাদের মতো বিশ্বনিন্দুকও মুগ্ধ হইয়াছে। রচনার আরও দুটি গুণ আছে, একটি লেখকের অতিশয় সপ্রতিভ চিন্তা; আরেকটি তাহার তীক্ষ্ণ রসবোধ– ইংরেজিতে যাহাকে Sense of Humour বলে।’’

বিনয় মুখোপাধ্যায় কেন যাযাবর ছদ্মনাম নিলেন সে নিয়ে আমার নিজের একটা বোঝাপড়া আছে– যাযাবর তাঁর জীবনযাপনেই যাযাবর ছিলেন না। সাহিত্যসৃষ্টিতেও তিনি কখনও এক জায়গায় বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকেননি। তাঁর মোট বই ছ’-টি– ‘দৃষ্টিপাত’-এর পরের বই ‘জনান্তিক’ উপন্যাস। তিন নম্বর বই ‘ঝিলম নদীর তীর’ আবার ‘মৌচাক’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কাশ্মীর উপত্যকার রাজনীতি নিয়ে এই লেখাটি কিন্তু পুরোদস্তুর কিশোরকাহিনি নয়, বড়দের কাছেও সমান উপভোগ্য। তাঁর চার নম্বর বই ‘লঘুকরণ’ চমৎকার গদ্যের বই। আর পাঁচ ও ছয় নম্বর বই– ‘হ্রস্ব ও দীর্ঘ’ এবং ‘যখন বৃষ্টি নামল’ গল্পের সংকলন। খেয়াল করলেই বোঝা যায়, একইরকম লেখাও তিনি লেখেননি। ‘দৃষ্টিপাত’ অমন সাফল্যের পরও আর ওইরকম লেখা লেখেননি। আমার ধারণা এই অর্থেও তাঁর যাযাবর নাম সার্থক। নিজের লেখালিখি নিয়ে তিনি বলতেন– ‘আমার কোনো নেশা নেই। শখ আছে। সাহিত্য তার মধ্যে একটি। আমার লেখার পেছনে কোনো নেশা নেই। আছে তুষ্টি। নিজের খুশিতে লিখি। মাঠে রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়।’

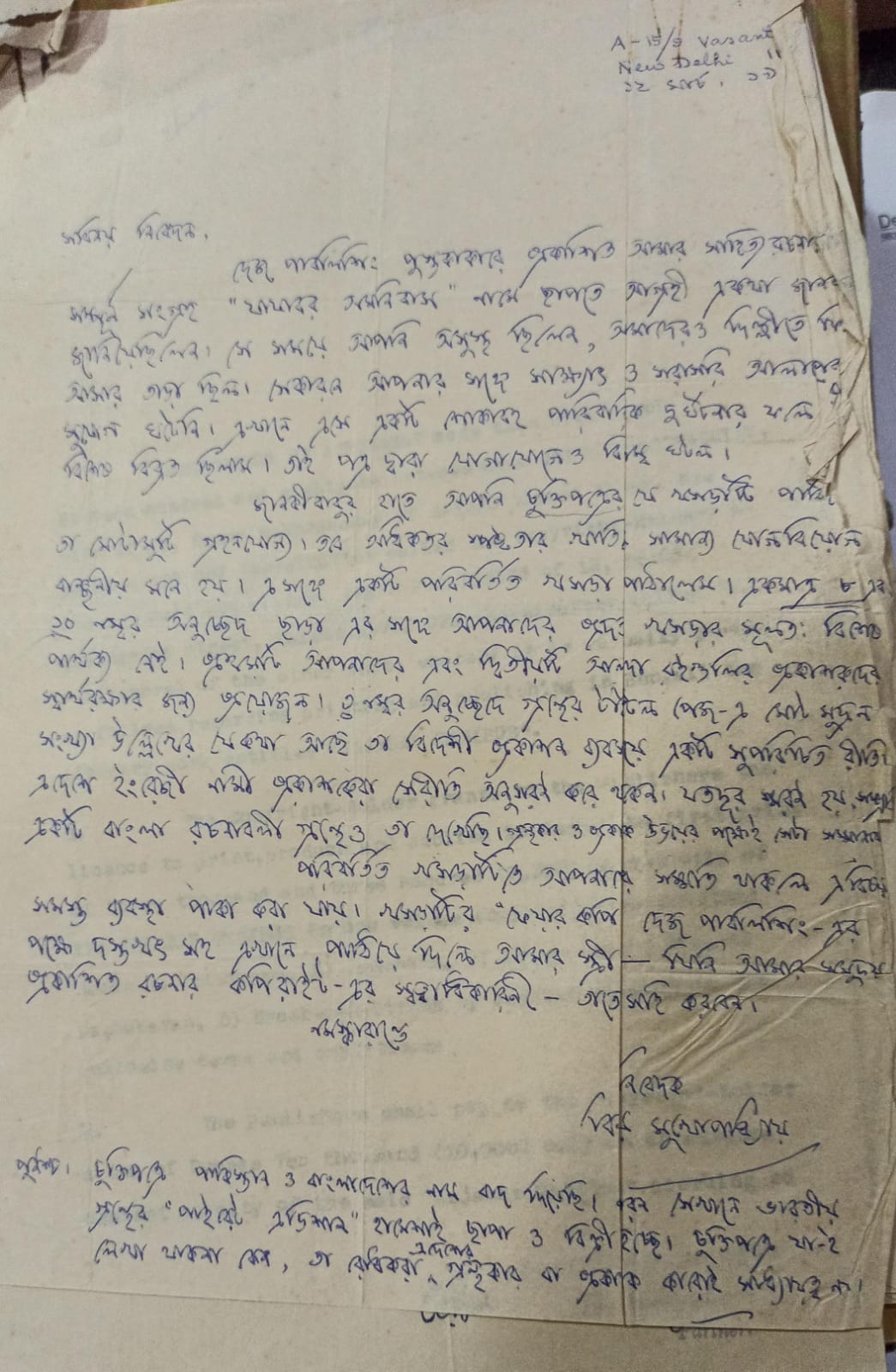

বিনয়দার সবচেয়ে পুরোনো যে চিঠিটা আমি পাচ্ছি সেটা ১২ মার্চ ১৯৮১ সালে লেখা। তখন অমনিবাসের চুক্তিপত্র নিয়ে আমাদের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান চলছিল। আমি তাঁকে নিউ এজ-এর জানকীবাবুর মাধ্যমে একটি চুক্তিপত্র পাঠিয়েছিলাম। চিঠিতে তিনি লিখছেন–

‘সবিনয় নিবেদন,

দে’জ পাবলিশিং পুস্তকাকারে প্রকাশিত আমার সাহিত্য রচনার একটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ “যাযাবর অমনিবাস” নামে ছাপতে আগ্রহী একথা জানকীবাবু জানিয়েছিলেন। সে সময়ে আপনি অসুস্থ ছিলেন, আমাদেরও দিল্লীতে ফিরে আসার তাড়া ছিল। সেকারণে আপনার সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ [য.] ও সরাসরি আলাপের সুযোগ ঘটেনি। এখানে এসে একটি শোকাবহ পারিবারিক দুর্ঘটনার ফলে আমরা বিশেষ বিব্রত ছিলাম। তাই পত্র দ্বারা যোগাযোগেও বিলম্ব ঘটল। জানকীবাবুর হাতে আপনি চুক্তিপত্রের যে খসড়াটি পাঠিয়েছেন তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তবে অধিকতর স্পষ্টতার খাতিরে সামান্য যোগবিয়োগ বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

এ সঙ্গে একটি পরিবর্তিত খসড়া পাঠালেম [য.]। একমাত্র ৮ এবং ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ ছাড়া এর সঙ্গে আপনাদের প্রদত্ত খসড়ার মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য নেই। প্রথমটি আপনাদের এবং দ্বিতীয়টি আলাদা বইগুলির প্রকাশকদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন। ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে গ্রন্থের টাইটেল পেজ-এ মোট মুদ্রন [য.] সংখ্যা উল্লেখের যে কথা আছে তা বিদেশী প্রকাশন ব্যবসায়ে একটি সুপরিচিত রীতি। এদেশে ইংরেজী নামী প্রকাশকেরা সেরীতি অনুসরণ করে থাকেন। যতদূর স্মরণ হয় সম্প্রতি একটি বাংলা রচনাবলী গ্রন্থেও তা দেখেছি। গ্রন্থকার এবং প্রকাশক উভয়ের পক্ষেই সেটা সম্মানের। পরিবর্তিত খসড়াটিতে আপনাদের সম্মতি থাকলে এবিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করা যায়। খসড়াটির “ফেয়ার কপি” দে’জ পাবলিশিং-এর পক্ষে দস্তখৎ সহ এখানে পাঠিয়ে দিলে আমার স্ত্রী– যিনি আমার সমুদয় প্রকাশিত রচনার কপিরাইট-এর স্বত্বাধিকারিণী– তাতে সহি করবেন।

নমস্কারান্তে

নিবেদক

বিনয় মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ। চুক্তিপত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাম বাদ দিয়েছি। কারণ সেখানে ভারতীয় গ্রন্থের “পাইরেট এডিশন” হামেশাই ছাপা ও বিক্রী হচ্ছে। চুক্তিপত্রে যা-ই লেখা থাক না কেন, তা রোধ করা এদেশের গ্রন্থকার বা প্রকাশক কারোই সাধ্যায়ত্ব নয়।’

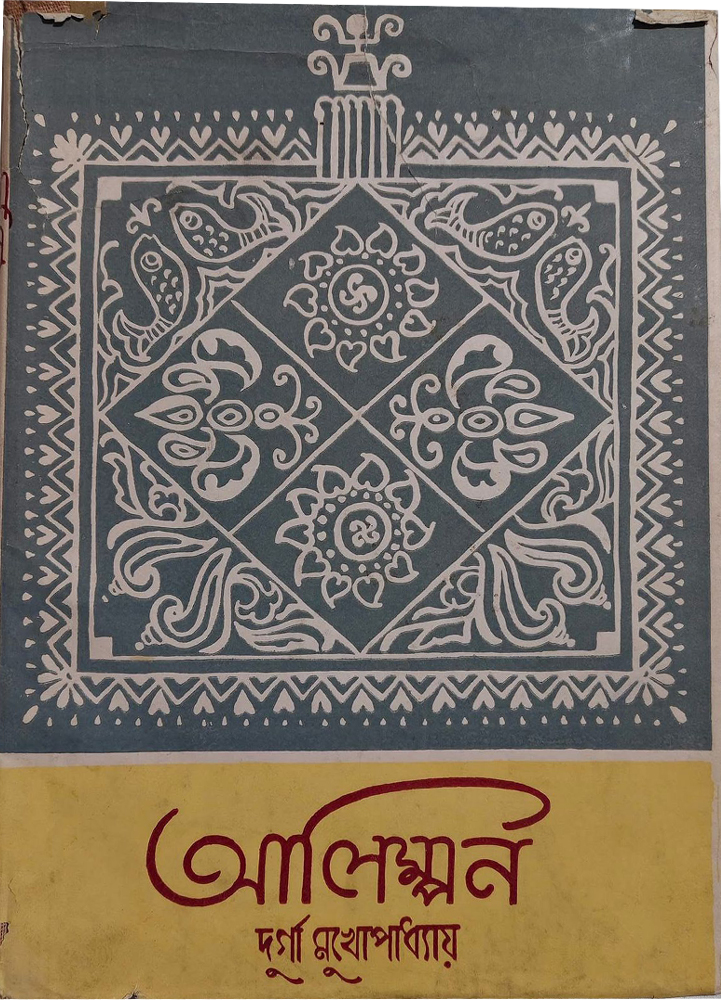

অন্য প্রসঙ্গে আগেও বলেছি ১৯৮১ সালের ওই সময় আমি জন্ডিস আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বেশ কিছুদিন শারীরিকভাবে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। নইলে কলকাতাতেই মুখোমুখি বসে বিনয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে নেওয়া যেত। তা হয়নি বলেই দিল্লিতে চুক্তিপত্র পাঠিয়ে সই করাতে হয়েছিল। বিনয়বাবুর উল্লেখ করা ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল– ‘ The Copyright-Holder shall not enter into a new contract or any agreement with any other publisher in respect of printing and publication of “Jajabar Omnibus” while the first print of three thousand and three hundred (3,300) copies lasts.’ আর দশ নম্বর অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছিল– ‘The license granted herein to the Publishers is without prejudice to licenses already granted or may be granted in future by the Copyright-Holder to any other publisher in respect of printing and publication of separate editions of aforesaid individual original books constituting the “Jajabar Omnibus”.’ যাযাবরের সমস্ত বইয়ের রয়্যালটি যেত তাঁর স্ত্রী দুর্গা মুখোপধ্যায়ের নামে। আমি শুনেছি বউদি ছাত্রাবস্থায় ফ্রান্সে ছিলেন। তিনি ছবিও আঁকতেন। সম্ভবত বাংলা ভাষায় ‘ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট’ নিয়ে প্রথম বইটি বউদিরই লেখা। নিউ এজ থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আলপনা নিয়েও তাঁর একটি বই হয়েছিল– ‘আলিম্পন’।

এরপর তো ‘যাযাবর অমনিবাস’-এর কাজ শুরু হয়ে গেল। ১৯৮১ সালেরই ২৪ আগস্ট আরেকটি চিঠিতে

তিনি লিখেছেন,

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ১৪/৮/৮১ তারিখের চিঠি অনেক দেরীতে ২২/৮/৮১ তারিখে আমার হাতে পৌঁছেছে। খামের ওপর পোষ্ট-মার্ক অস্পষ্ট। সুতরাং কলকাতা এবং দিল্লী দু’ডাকঘরের কোথায় যে বিঘ্ন ঘটেছে বোঝার উপায় নেই।

“হ্রস্ব ও দীর্ঘ” এক খানা মাত্র আমাদের কাছে আছে। এই সঙ্গে পাঠালাম। বইটি আমার স্ত্রীর নিজস্ব কপি। আপনাদের ছাপার কাজ শেষ হয়ে গেলে কপিটি তিনি ফিরে পেতে চান। যথাকালে ফেরৎ পাঠালে বাধিত হব। “দৃষ্টিপাত”-এর ছাপার কাজ শুরু করেছেন লিখেছেন। আশা করি প্রিন্ট অর্ডারের আগে আমাকে ফাইন্যাল প্রজ প্রুফ দেখার সুযোগ দিবেন। আমি সাধারণতঃ দু’ একদিনের মধ্যে প্রুফ সংশোধন (যদি অবশ্যক হয়) করে ফেরৎ দিয়ে থাকি। সুতরাং অযথা বিলম্ব ঘটবে না এ আশ্বাসন দিতে পারি।

নমস্কারান্তে

ভবদীয়

বিনয় মুখোপাধ্যায়’

তখন লেটারপ্রেসের যুগ, অমনিবাসের কাজ চলেছে অনেক দিন ধরে। বই ধরে-ধরে কম্পোজ করে প্রুফ দেখে ছাপার কাজে সময়ও বেশি লাগত। তাই আমরা অনেক সময় বইয়ের শুরুর দিকের অংশ রেডি হয়ে গেলে ছেপেও রাখতাম। খেয়াল রাখতে হত যাতে পাতা বা ফর্মায় কোনো গন্ডগোল না হয়। ‘যাযাবর অমনিবাস’-এর সময়েও এভাবেই কাজ এগিয়েছিল। এই চিঠিতে উল্লিখিত ‘হ্রস্ব ও দীর্ঘ’ বইটি অমনিবাসের শেষ বই। বইটি নিশ্চয়ই আমি এখানে জোগাড় করতে পারছিলাম না। তাই দিল্লি থেকে আনাতে হয়েছিল। এরপর থেকে ১৯৮৩-র বইমেলা পর্যন্ত বইয়ের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে চিঠিতে কথা চলেছে। কখনো প্রুফ পাঠিয়েছি, তিনি দেখে দিয়েছেন। কখনো জানতে চেয়েছি অমনিবাসের জন্য কোনো ভূমিকা লিখবেন কি না ? তিনি জানিয়েছেন ‘অমনিবাসের পৃথক ভূমিকার প্রয়োজন নেই। প্রকাশকের তরফ থেকে আপনার যদি কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন, তবে তা দেওয়া যেতে পারে। তাহলে আপনাদের বক্তব্যের খসড়াটা আগের ভাগে আমাকে দেখিয়ে নিলে সুখী হব।’ আবার জানিয়েছেন– ‘অমনিবাসের শেষ দিকে একটা গ্রন্থ পরিচয়– যাতে বিভিন্ন বইগুলি সম্পর্কে পাঠকের পক্ষে পারিপার্শ্বিক তথ্য জানার সুবিধে হবে– দিতে চাই।’ উৎসর্গ পাতায় কীভাবে কী লেখা হবে তারও নির্দেশ তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। আমি চেয়েছিলাম বইয়ের শুরুতে তাঁর একটি ফটোগ্রাফ ছাপতে। কেননা যদিও দ্বিতীয় বই ‘জনান্তিক’ (১৯৫২) প্রকাশের পর বাঙালি পাঠক যাযাবরের আসল নাম জেনে যায়, কিন্তু প্রবাসী হওয়ায় তাঁর সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিল। তাই চেয়েছিলাম একটা ফোটোগ্রাফ ছাপতে। তিনি তাতেও সম্মত হয়ে লেখেন– ‘… এই সঙ্গে আমার একটি ফটো পাঠালাম। তাতে কাজ চলবে কি না জানাবেন।’ এভাবে ধীরে-ধীরে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণে তৈরি হল ‘যাযাবর অমনিবাস’। ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৩-র চিঠিতে দেখছি তিনি বইয়ের বিজ্ঞাপন কীভাবে হবে তা নিয়েও ভাবছেন। আমাকে লিখেছেন– ‘বইয়ের বিজ্ঞাপনের জন্য ঠিক কী ধরনের বিজ্ঞপ্তি উপযোগী সে-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই।…’ আমি ‘যাযাবর অমনিবাস’ নিয়ে এতটাই প্রত্যয়ী ছিলাম যে বইয়ের বিজ্ঞাপনে কোনো খামতি রাখিনি। এতদিন বাদে যাযাবরের সাহিত্য একসঙ্গে হাতে পেলে বাংলার পাঠক যে তাকে সাদরে বরণ করে নেবেন এই বিশ্বাস আমার ছিল। বই প্রকাশের আগে ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে দেখছি নারায়ণ সান্যালের উল্লেখ আছে। সম্ভবত নারায়ণদা কোনো কাজে দিল্লি যাবেন, সেই কথা জানতে পারে তাঁর হাত দিয়ে কিছু প্রুফ ও একটি চিঠিতে ‘যাযাবর অমনিবাস’ উদ্বোধনের জন্য বইমেলার মাঠে একটি অনুষ্ঠানের অয়োজন করতে চাই সেকথা জানিয়েছিলাম– নারায়ণদার হাত দিয়ে পাঠালে তাড়াতাড়ি বিনয়বাবুর কাছে পৌঁছে যাবে এই ছিল আমার অভিপ্রায়। নারায়ণদা সেসব নিয়ে গিয়ে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেকথা জানিয়ে যাযাবর আমাকে সেই চিঠিতে লিখলেন–

‘…অমনিবাস উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান করতে চান তাতে আমি উপস্থিত হতে সম্মত আছি। কিন্তু সেটা কবে করতে চান তা আগের ভাগে জানা প্রয়োজন। আজকাল ট্রেণের বা প্লেনের কোনো টিকেটই বেশ কিছুদিন আগে চেষ্টা না করলে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে টেলীফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলে সে চেষ্টা করা যায়।’

আবার ঠিক একদিন বাদ দিয়ে ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে তিনি লিখলেন, দ্রুত হবে ভেবে এই চিঠিটা তিনিও নারায়ণদার হাত দিয়ে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হোটেলে খবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন নারায়ণ সান্যাল তার আগের দিনই দিল্লির হোটেল ছেড়ে ফিরে এসেছেন। এই চিঠিতেও তিনি প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখেছেন– ‘…কোন তারিখে আপনারা ঐ বিশেষ অনুষ্ঠান করতে চান সেখবরটা টেলীফোনে জানতে পারলে সে অনুসারে আমি কলকাতায় যাওয়ার টিকেটের চেষ্টা করতে পারি। যদি বই প্রকাশিত না হয়, অথবা ঐ দিনে বিশেষ অনুষ্ঠানটি না হয়, তবে এসময়ে তাড়াহুড়ো করে আমাদের কলকাতা যাওয়ার কোনো অর্থ থাকে না।’ তখন বইমেলা একেবারে সামনে, আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। এদিকে বই তৈরি কিন্তু কবে কোথায় অনুষ্ঠান হবে তা তখনও নিশ্চিত করতে পারিনি। সেইসঙ্গে ছিল সেকালের টেলিফোনের মাঝে মাঝেই ডেড হয়ে যাওয়ার বিড়ম্বনা। তবে এই সময়টায় বিনয়বাবুর ভাই নির্মাল্যবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল এবং গোটা বিষয়টা স্থির হয়ে যেতে বিনয়বাবুও সস্ত্রীক কলকাতায় চলে আসেন। তারপর ১৭ তারিখের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে কত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটে গেল তা তো আগেই বলেছি। যাযাবরকে সেবার বাঙালি পাঠকের মুখোমুখি আনতে চেয়েছিলাম আমি। তাঁর সেবারের কলকাতা সফর যে লেখক-পাঠক মহলে বেশ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল তা বুঝতে পারছি ২১ ফেব্রুয়ারি ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিকের (গৌরাঙ্গ ভৌমিক ‘যুগান্তর’ পত্রিকাতেই সাংবাদিকতা করতেন) লেখা ‘বই মেলায় জনান্তিকে যাযাবর’ রচনাটি খুঁজে পেয়ে। গৌরাঙ্গবাবু লিখেছেন–

‘আগে থেকেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে অনেকদিন বাদে যাযাবর আসছেন কলকাতায়। বই মেলায়। তাঁর অমনিবাসের প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে। সেজন্যেই কানাকানি। জিজ্ঞাসা: কই কোথায় যাযাবর ? কখন আসবেন ?

নির্ধারিত সময় তো হয়ে এল প্রায়। বিকেল পাঁচটা। তখনও তাঁর দেখা নেই।

তাহলে কি আসবেন না তিনি ? এমন সন্দেহ অনেকের ঠোঁটের ওপর ? কী বললেন ? রাজধানীতে আসবেন : তবেই হয়েছে। ও ট্রেন নির্ঘাত দু-ঘণ্টা লেট।

সকলের সকল সন্দেহ ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি এলেন ঠিক সময়ে। পাঁচটা পনেরোয়। পরনে স্যুট-কোট নয়। লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি আর চওড়া পাড় ধুতি বিয়েবাড়ির সাজসজ্জা।

একজন মহিলা পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, কে উনি ? অন্যজন উত্তর দিলেন, বিশিষ্ট কেউ হবেন বোধ হয়।

আমি অবাক। বিশিষ্টতার ছাপ কি তাঁর শরীরেও লেগে আছে ? প্রকাশক সুধাংশু দে উদ্বিগ্ন। কোথায় লুকোবেন তাঁকে ? জায়গা খুঁজতে লাগলেন। এখন যদি কেউ জেনে ফেলেন তাঁর পরিচয়, তো সব কাজ পণ্ড হবে।…’

লেখাটা এখন পড়ে মনে হচ্ছে এটা সম্ভবত ১৭ তারিখেরই ঘটনা। সেদিনই তিনি বহুদিন পরে কলকাতার কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। বইমেলাতেও এটাই তাঁর একমাত্র কি না জানি না, তবে সম্ভবত এটাই বইমেলায় তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান।

অমনিবাস প্রকাশের পর আমি দে’জ পাবলিশিং থেকে তাঁর ‘হ্রস্ব ও দীর্ঘ’ বইটি আলাদা করতে প্রকাশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলাম। ৬ এপ্রিল ১৯৮৩ সালে লেখা চিঠিতে সে প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছিলেন–

‘… আজ মিত্র-ঘোষের ভানুবাবু চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে আমার “হ্রস্ব ও দীর্ঘ” বইটির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশে আপনি আগ্রহী। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন, লিখেছেন।… আমার লেখা ও নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত নূতন গোটা কয়েক গল্পের গল্পের পাণ্ডুলিপি ভানুবাবু আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। ভানুবাবু বলেছিলেন যে ঐ গল্পগুলির সঙ্গে “হ্রস্ব ও দীর্ঘে”র শকুন্তলার আংটি গল্পটি যোগ করে একটি পৃথক বই ছাপা যায়। সে বই-এর নাম “শকুন্তলার আংটি” করা যেতে পারে। যদিও তাতে হ্রস্ব ও দীর্ঘের পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু কমে গিয়ে বই এর আকার ছোট হবে তাতে বর্তমানে বই-এর বাজারে চলতি দামের হিসাবে “হ্রস্ব ও দীর্ঘে”র মূল্য হ্রাসের প্রয়োজন হবে না, ভানুবাবু এই কথা বলেছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছেন কি না জানালে সুখী হবো।…’

সেসময় বইপাড়ায় এমনই সুন্দর সম্পর্ক ছিল প্রকাশকদের মধ্যে। ভানুদা নিজে থেকে আমাকে যাযাবরের বই পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নতুন গল্পের বই করার কথাও বলেছেন। জানকীবাবুও অমনিবাস প্রকাশের আগে যাযাবরের সঙ্গে কথা বলে আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। আমার বিশেষ সৌভাগ্য জীবনে এই সব মানুষের সাহচর্য পেয়েছি। ভানুদার সঙ্গে তো বিভিন্ন সময় একসঙ্গে অনেক কাজও করেছি।

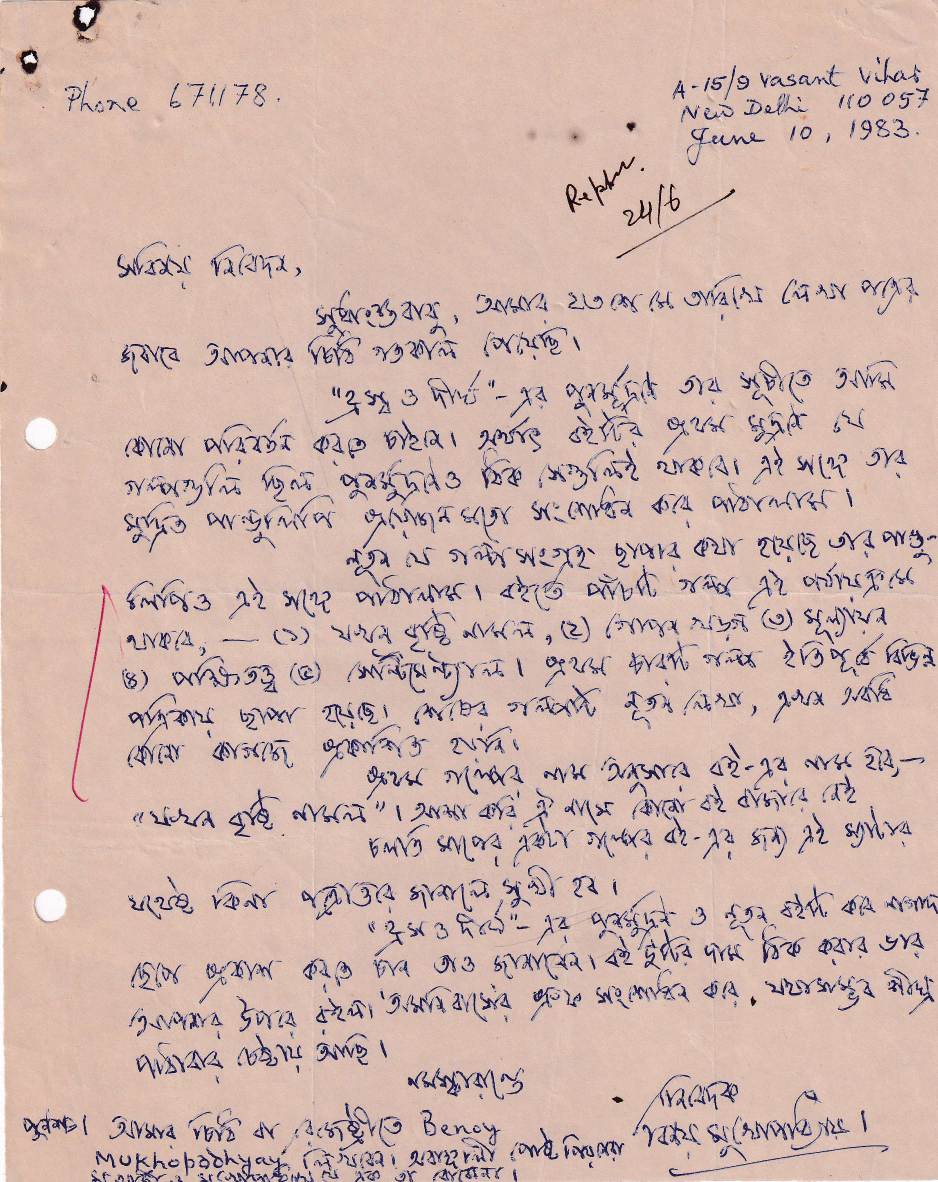

১৯৮৩-র জুন মাসের ১০ তারিখে আবার বিনয়বাবু নিজেই লিখলেন–

‘… “হ্রস্ব ও দীর্ঘ”-এর পুনর্মুদ্রণে তার সূচীতে কোনো পরিবর্তন করতে চাইনে। অর্থাৎ বইটির প্রথম মুদ্রণে যে গল্পগুলি ছিল পুনর্মুদ্রণেও ঠিক সেগুলিই থাকবে। এই সঙ্গে তার মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি প্রয়োজন মতো সংশোধন করে পাঠালাম।

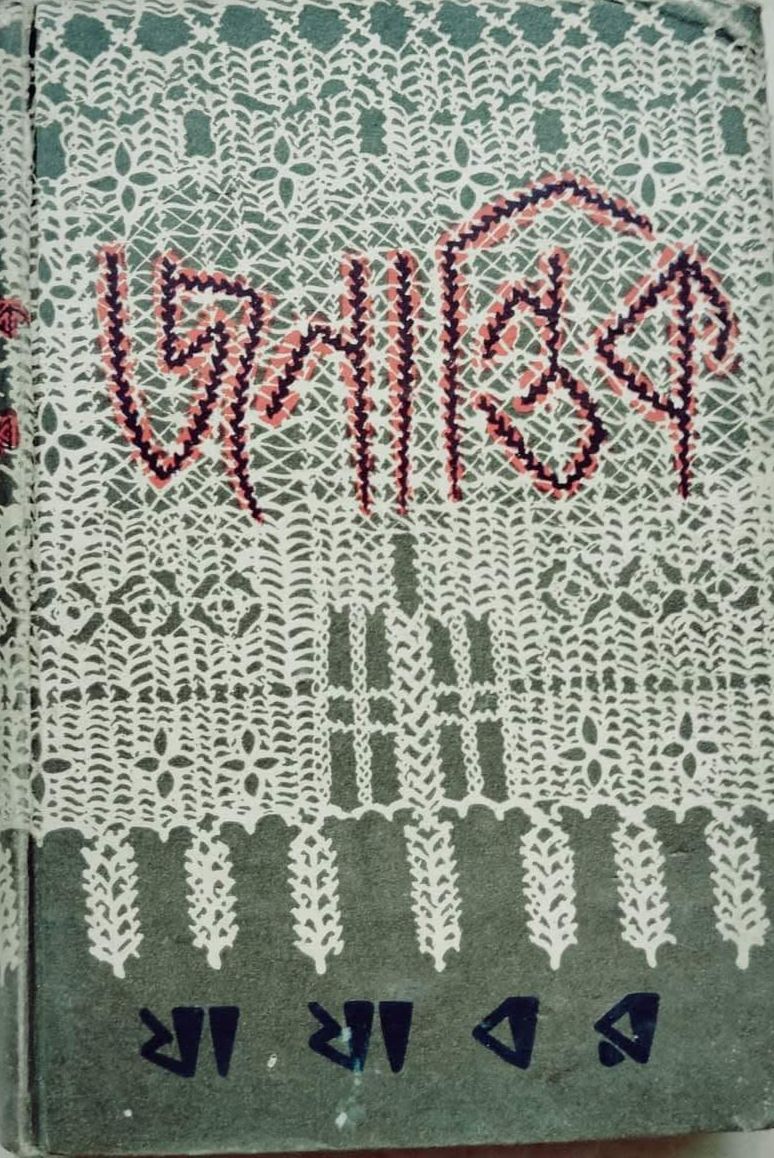

নূতন যে গল্প সংগ্রহ ছাপার কথা হয়েছে তার পাণ্ডুলিপিও এই সঙ্গে পাঠালাম। বইতে পাঁচটি গল্প এই পর্যায়ক্রমে থাকবে, – (১) যখন বৃষ্টি নামল, (২) গোপন খড়্গ, (৩) মূল্যায়ন, (৪) পক্ষিতত্ত্ব, (৫) সেন্টিমেন্ট্যাল। প্রথম চারটি গল্প ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। শেষের গল্পটি নূতন লেখা, এখন অবধি কোনো কাগজে ছাপা হয়নি।’

তাঁর নতুন গল্প ‘সেন্টিমেন্ট্যাল’ তখনও অপ্রকাশিত জেনেই আমার মাথায় খেলে যায় গল্পটি আমাদের ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার সেবছরের পুজোসংখ্যায় ছাপলে কেমন হয়! তাঁকে সেকথা জানাতে তিনি ১৩ জুলাই সেব্যাপারেও সম্মতি জানান। সেবছর ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর পুজোসংখ্যায় গল্পটি ছাপাও হল। তার আগে অবশ্য ২৭ জুন বিনয়বাবু আমাকে লিখছেন– ‘গত ১৩ জুন রেজেষ্ট্রী ডাকে “হ্রস্ব ও দীর্ঘ”-এর পুনর্মুদ্রণ এবং নূতন গল্প সংগ্রহ “যখন বৃষ্টি নামল” দুটি বই-এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি।’ পাণ্ডুলিপি পেয়ে আমার মনে হচ্ছিল বইটা একটু ছোটো হচ্ছে, তাই সেকথা তাঁকে জানাতে তিনি লিখলেন তাঁর দুটো গল্প সেবছরের ‘পরিবর্তন’ আর ‘উল্টোরথ’ পত্রিকার পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই আমি সেদুটো গল্প এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলাম। তাই পুজোসংখ্যা বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করব এমনই স্থির হল। ‘হ্রস্ব ও দীর্ঘ’ বইটি লেখকের ইচ্ছে অনুসারে আগের সংস্করণ অনুযায়ী প্রকাশিত হল ১৯৮৩-র সেপ্টেম্বরে। সে-বইটি অমনিবাসেও সংযোজিত হল ঠিক তার পরের বছরের বইমেলার আগে– ১৯৮৪ সালে ‘যাযাবর অমনিবাস’-এর দ্বিতীয় মুদ্রণে।

দুটি বই-ই বেরুনোর আগে ২৬ অগাস্ট বিনয়বাবুকে লেখা আমার একটা চিঠির খসড়ায় দেখছি লিখেছিলাম–

‘… ‘হ্রস্ব ও দীর্ঘ’-এর পাণ্ডুলিপি যথেষ্ট আগে পেলেও নানা কারণে কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়েছিল। যাইহোক, আপাতত ছাপার কাজ শেষ। প্রচ্ছদ ইত্যাদি মনোনয়নের পর্যায়ে রয়েছে। আশা করছি সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই বাজারে ছাড়তে পারব। বইটি সব মিলিয়ে ৭১/২ ফর্মার মতো দাঁড়াল।

‘যখন বৃষ্টি নামল’ ৬ ফর্মাতেই ছাপা শেষ হল। আপনার নতুন গল্পগুলোর প্রতীক্ষায় রয়েছি। অনুগ্রহ করে সত্বর পাঠাবার ব্যবাস্থা করলে বাধিত হব। ‘যখন বৃষ্টি নামল’ পুজোর পর বাজারে ছাড়ব। তার কভারের নমুনা পাঠালাম। আপনি দেখে দিলে তবেই ফাইনাল করব।

প্রসঙ্গত, বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা ব্যাপার জানতে চাই। ‘যখন বৃষ্টি নামল’ আপনার নতুন বই। ইতিপূর্বে সর্বশেষ যে বই বেরিয়েছিল তার সঙ্গে এই বইয়ের সময়ের ব্যবধান কতটা ? আমাদের বিজ্ঞাপনের লাইনটা হয়তো এমন হতে পারে–

… বছর পরে যাযাবরের নতুন বই প্রকাশিত হল।’

পরের চিঠির সঙ্গেই তিনি আমাকে ‘পরিবর্তন’ ও ‘উলটোরথ’ পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশিতব্য গল্পদুটির পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ দেন– ‘এই গল্প দুটি বইতে আগেকার গল্পগুলির পরে যোগ হবে। ‘গাওনা’ গল্পটি বই-এর সর্বশেষ গল্প হবে। অর্থাৎ ‘সেন্টিমেন্ট্যাল’-এর পরে ‘চরণাগত’, তারপরে ‘গাওনা’।’

সেভাবেই বইটি প্রকাশ করলাম ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে। পরে সেই বইও অমনিবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কলকাতায় এলে প্রথম দিকে বিনয়বাবু গড়িয়াহাটে ‘মেঘমল্লার’ আবাসনে থাকতেন। পরে ১৯৮৮ সালে তাঁর নতুন ঠিকানা হয় ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে ইলোরা অ্যাপার্টমেন্ট নামে একটা ষোলো তলা বাড়ির দোতলায়। সেখানেও গেছি বহুবার। শেষ দিকে তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে ভরতি ছিলেন রুবি জেনারেল হসপিটালে। যতদূর মনে পড়ছে বেশ কিছুদিন ভেন্টিলেশনেও রাখতে হয়েছিল। সেসময় নির্মাল্যবাবুর সঙ্গেই আমরা যোগাযোগ রাখতাম। আমি আর মনোরঞ্জন কয়েকবার হাসপাতালে গিয়েছি বিনয়বাবুকে দেখতে। ২০০২ সালের ২২ অক্টোবর বিনয়বাবু লোকান্তরিত হন।

‘যাযাবর অমনিবাস’ শুধু জনপ্রিয়তার নিরিখেই নয়, এই বইটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এক লেখকের সঙ্গে আমাদের প্রকাশনার যোগসূত্রেরও কাজ করেছে। আজ স্কুলের বাচ্চারাও বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা লিখতে গিয়ে উল্লেখ করে– ‘বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।’– ‘দৃষ্টিপাত’ বইটি হয়তো তারা পড়েনি এখনও, কিন্তু যাযাবরের লেখা যে কালজয়ী হয়েছে তা তো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। তাঁর লেখায় প্রায়ই কবিতার মতো স্মৃতিধার্য এমন মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি।

যাযাবর স্বনামেই ক্রিকেট নিয়ে দু’টি বই লিখেছিলেন ‘খেলার রাজা ক্রিকেট’ আর ‘মজার খেলা ক্রিকেট’। এই দুটি বই ছাড়াও ক্রিকেট নিয়ে কিছু অগ্রন্থিত লেখাও তাঁর আছে। সবটা মিলিয়ে তাঁর একটা বই করার ইচ্ছে ছিল আমার। নানা কারণে সেটা করা হয়ে ওঠেনি। এখন মনে হচ্ছে তাঁর লেখা একটা ‘ক্রিকেট অমনিবাস’ করতে পারলে ভালোই হয়।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved