বাংলাদেশের কপিরাইট আইন নিয়ে অবস্থানটাও একই রকম ঘোলাটে। আমাদের দেশে কপিরাইট নিয়ে যে কড়াকড়ি বা প্রকাশকদের নিজেদের মধ্যে যে বোঝাপড়াটুকু আছে– বাংলাদেশে আমি তার ছিটেফোঁটা দেখতে পাই না। এটা আজকের নতুন কোনও সমস্যা নয়। সেই কবে আমাকে যাযাবর তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন– ‘চুক্তিপত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাম বাদ দিয়েছি। কারণ সেখানে ভারতীয় গ্রন্থের “পাইরেট এডিশন” হামেশাই ছাপা ও বিক্রী হচ্ছে। চুক্তিপত্রে যা-ই লেখা থাক না কেন, তা রোধ করা এদেশের গ্রন্থকার বা প্রকাশক কারোরই সাধ্যায়ত্ব নয়।’ আমি নিজে ওদেশে গিয়ে দেখে এসেছি আমাদেরই ছাপা জনপ্রিয় বই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মলাটে ও দামে বিক্রি হচ্ছে।

২৬.

আমাদের কলকাতা বইমেলার মতোই বাংলাদেশের ‘একুশে বইমেলা’ সেদেশের সংস্কৃতি-জগতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্বণ। গোটা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে এই বইমেলা চলে। আমি বেশ কয়েকবার একুশে বইমেলার সময়ে বাংলাদেশে গিয়েছি। এতদিন ধরে পৃথিবীর আর কোথাও বইমেলা চলে বলে আমার জানা নেই। এই মেলা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় সমবয়সি। মেলা শুরুর ইতিহাসও খুবই রোমাঞ্চকর।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওপার বাংলার প্রখ্যাত প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা এই মেলার প্রাথমিক উদ্যোগ নেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীন একটা দেশে বইমেলা শুরু করাটা খুব সহজ ছিল না। চিত্তরঞ্জন সাহা ছিলেন বাংলাদেশের প্রকাশন সংস্থা ‘পুথিঘর’ আর ‘মুক্তধারা’-র কর্ণধার। শুনেছি, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার বর্ধমান হাউস প্রাঙ্গণে একটি বটগাছের তলায় চট বিছিয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া মাত্র ৩২টি বই দিয়ে তিনি বইমেলা শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থী লেখকদের লেখা এই বইগুলি চিত্তরঞ্জনবাবু নিজেই ‘স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ’ নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ৩২টি বইকে স্বাধীন বাংলাদেশের একেবারে প্রথমদিকের প্রকাশনা বলে ধরা হয়।

প্রথম পাঁচ-ছয় বছর চিত্তরঞ্জন সাহা একাই বইমেলার এই আয়োজন চালিয়ে যান। ধীরে-ধীরে অনেক প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকেন। ১৯৭৮ সালে প্রখ্যাত লেখক ও লোকসংস্কৃতি গবেষক আশরাফ সিদ্দিকী ঢাকার বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে এই মেলার সঙ্গে বাংলা একাডেমিকে যুক্ত করেন। এর পরের বছর মূলত চিত্তরঞ্জনবাবুর উদ্যোগেই আমাদের পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের মতো সেদেশে গঠিত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। এইভাবে ছোট-ছোট ধাপ পেরিয়ে বাংলাদেশের একুশে বইমেলা বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নিতে থাকে। ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমির তদানীন্তন প্রধান কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমিতে সবাইকে নিয়ে প্রথমবার ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’ আয়োজন করেন। তারপর থেকেই একুশে বইমেলাকে আর কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

বিপুল উদ্দীপনার এই বইমেলায় গিয়ে আমার কিন্তু মনটা সব সময়েই ফাঁকা-ফাঁকা লেগেছে। আসলে বিভিন্ন মহল থেকে বেশ কয়েকবার কথা চালালেও নানা কারণে বাংলাদেশের একুশে বইমেলায় কলকাতার প্রকাশকরা স্টল পাইনি কোনও দিন। ওপার বাংলায় পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয় কিন্তু আমরা তাঁদের নতুন-পুরনো বই নিয়ে সেদেশের বইমেলায় আমরা কোনও দিন হাজির হতে পারিনি।

বাংলাদেশের কপিরাইট আইন নিয়ে অবস্থানটাও একই রকম ঘোলাটে। আমাদের দেশে কপিরাইট নিয়ে যে কড়াকড়ি বা প্রকাশকদের নিজেদের মধ্যে যে বোঝাপড়াটুকু আছে– বাংলাদেশে আমি তার ছিটেফোঁটা দেখতে পাই না। এটা আজকের নতুন কোনও সমস্যা নয়। সেই কবে আমাকে যাযাবর তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন– ‘চুক্তিপত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাম বাদ দিয়েছি। কারণ সেখানে ভারতীয় গ্রন্থের “পাইরেট এডিশন” হামেশাই ছাপা ও বিক্রী হচ্ছে। চুক্তিপত্রে যা-ই লেখা থাক না কেন, তা রোধ করা এদেশের গ্রন্থকার বা প্রকাশক কারোরই সাধ্যায়ত্ব নয়।’

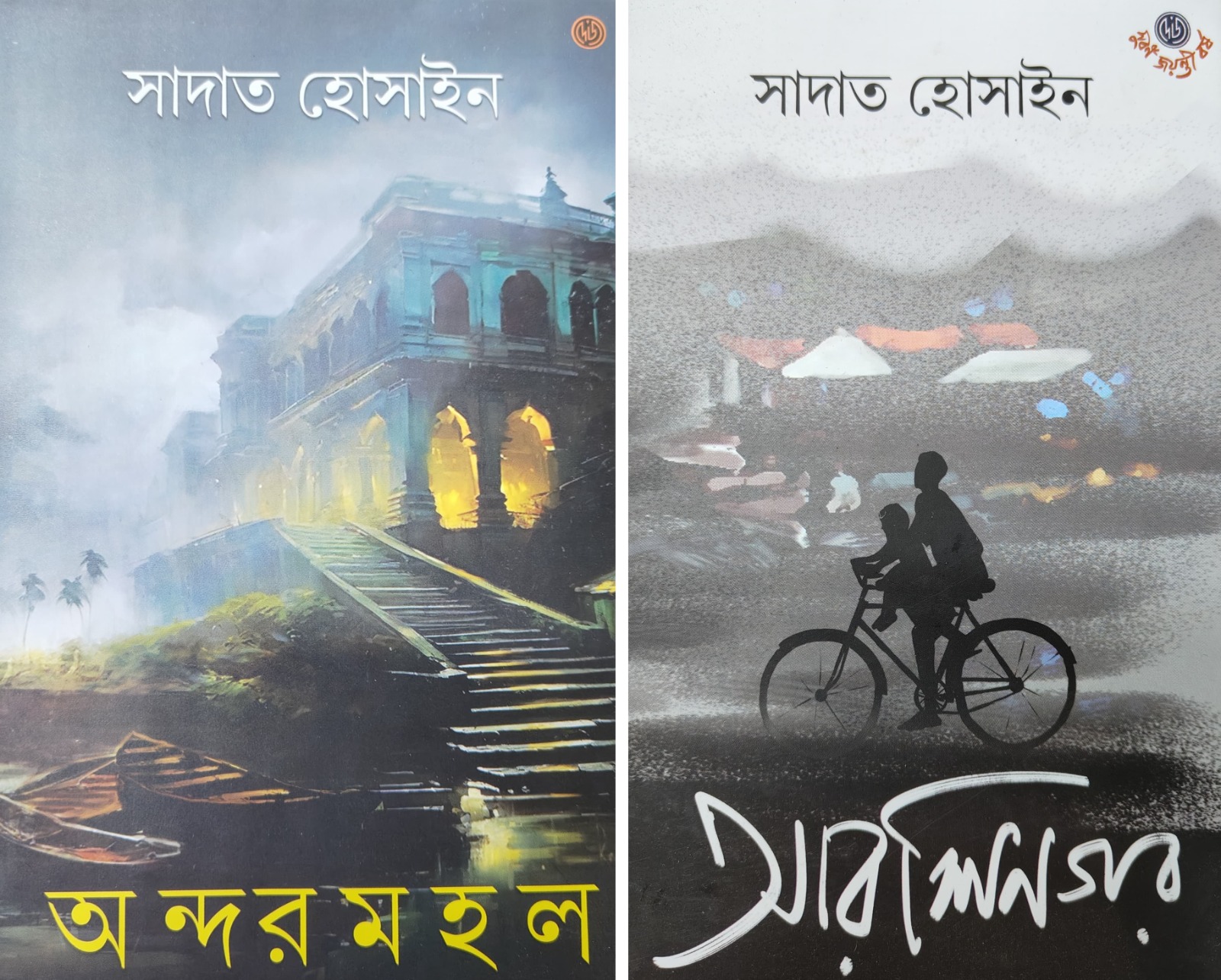

আমি নিজে ওদেশে গিয়ে দেখে এসেছি আমাদেরই ছাপা জনপ্রিয় বই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মলাটে ও দামে বিক্রি হচ্ছে। এপার বাংলায় কিন্তু বাংলাদেশের বই নিয়ে আবেগ যতটা দেখি, বইয়ের বিক্রি তার তুলনায় কম। ইদানীং অবশ্য তরুণ লেখক সাদাত হোসাইন-এর লেখা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার পাঠকের মধ্যে একটা আগ্রহ লক্ষ করছি। সাদাত হোসাইনের নাম আমি প্রথম শুনি মুন্নার (সুদীপ্ত দে) মুখে। মুন্নার উদ্যোগেই সাদাত হোসাইনের দু’টি বই– ‘অন্দরমহল’ আর ‘আরশিনগর’ দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তবে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট কয়েকজন লেখক ছাড়া নতুন ভালো লেখার প্রচারও এ-পারে নেই। হাতে গোনা কয়েকজন লেখক সম্পর্কেই পশ্চিমবঙ্গের পাঠকের আগ্রহ ঘোরাফেরা করে। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক আর ইদানীং শহীদুল জহির-এর বাইরে আমি তো কাউকে কথা বলতে শুনি না। এমনকী, ওপার বাংলার জনপ্রিয়তম লেখক হুমায়ুন আহমেদের বই এ-পারের পাঠকের হাতে-হাতে ঘোরে এমনটাও নয়।

বাংলাদেশে কিন্তু প্রফুল্ল রায়, শংকর, নিমাই ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব গুহ থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদারের চাহিদা অকল্পনীয়। অবশ্য তাতে লেখক বা প্রকাশকের কোনও লাভ হয় না। কারণ আমাদের যেটুকু বই ওপারে যায়, তার বহুগুণ বই কোনও অদৃশ্য জাদুবলে সেদেশে লেখক-প্রকাশক কারও অনুমতি ছাড়াই ফের ছাপা হয়ে যায় এবং নানা জায়গা থেকে অকাতরে বিক্রি হয়। এই সমস্যার সমাধান আমার জানা নেই। আমি নিজের চোখে দে’জের বই অন্য লোককে ছেপে বিক্রি করতে দেখেছি। অপুও একবার ঢাকায় এক বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দেখেছে নিমাই ভট্টাচার্যের ‘মেমসাহেব’ বইটির পাইরেটেড কপি নিয়ে একজন ক্রেতা কোনও পুস্তক ব্যবসায়ীকে বলছেন– এই বইটার দাম আপনার দোকানে বেশি, কিন্তু আমি কম দামে অন্য জায়গায় পেয়ে গেলাম। সেই ব্যবসায়ী পাঠককে আসল-নকলের ফারাক বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু একটা উপন্যাস সস্তায় পেলে পাঠক কেন-ই বা বেশি দাম দিয়ে কিনতে যাবেন! এমনিতেই আমাদের মধ্যে ভালো এডিশনের সুমুদ্রিত (প্রয়োজনে সুসম্পাদিত) বই নিয়ে সচেতনতা বেশ কম। একই বই বিভিন্ন প্রকাশক ছাপলে সাধারণ পাঠকের একটা প্রবণতা থেকেই যায় কমদামি সংস্করণটা কেনার। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। কপিরাইট মুক্ত হওয়ার পরও বিশ্বভারতীর বইয়ের বিক্রি কমেনি। অবশ্য তার অন্য কারণও আছে। আমার ধারণা বাংলাদেশে এপারের লেখকদের আইনি পথে আমদানি করা বইয়ের চেয়ে জাল বই বেশি বিক্রি হয়। আরেকবার অপু বাংলাদেশে গিয়ে আনন্দ পাবলিশার্সের নামে ছাপা একটা ‘শ্রেষ্ঠ ফেলুদা’ নিয়ে এসেছিল। ‘শ্রেষ্ঠ ফেলুদা’র হদিশ পেয়ে আনন্দ-র বাদলদা (বাদল বসু) হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ ওই নামে কোনও বই আনন্দ পাবলিশার্স কস্মিনকালেও প্রকাশ করেনি!

প্রকাশনায় এসে থেকেই বাংলাদেশ নিয়ে আমি বই করছি ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশের লেখকদের বই ছাপা শুরু করেছিলাম ১৯৮৫ সাল থেকে। কাদেরভাই আর শামসুর রাহমানের পর আমার যোগাযোগ হয় বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক এখ্লাসউদ্দিন আহ্মদের সঙ্গে। ঢাকায় গিয়ে গত শতাব্দীর নয়ের দশকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। যদি খুব ভুল না করি শামসুর রাহমানের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এখ্লাসভাইয়ের জন্ম কিন্তু এপার বাংলার অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায়। সম্ভবত দেশভাগের পর তাঁর পরিবার ওপার বাংলায় চলে যায়। তিনি নিজে দীর্ঘদিন বাংলাদেশের ‘দৈনিক জনকণ্ঠ’ সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। ‘টাপুর টুপুর’ নামে ছোটোদের একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করতেন। ছড়াকার হিসেবেও বেশ খ্যাতি ছিল।

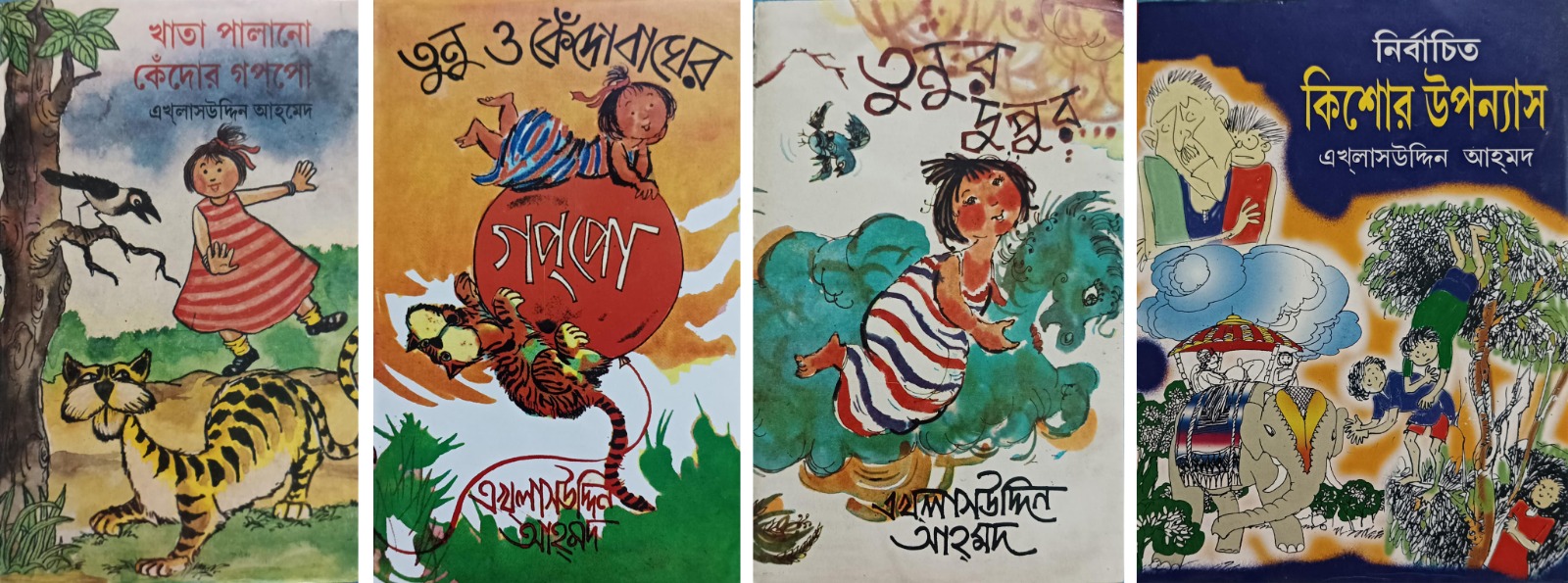

আমি অবশ্য তাঁর ছড়ার বই করিনি। কিন্তু ছোটদের জন্য লেখা বেশ কয়েকটি গদ্যের বই করেছি। বাংলাদেশের অন্তত দু’টি প্রজন্ম তাঁর সৃষ্ট শিশু-কিশোর সাহিত্যের চরিত্র তুনু-র ভক্ত। আমি ‘তুনু’ সিরিজের তিনটে বই প্রকাশ করেছি। দে’জ পাবলিশিং থেকে এখলাস্ভাইয়ের প্রথম বই ছিল ‘তুনু ও কেঁদোবাঘের গপ্পো’। এই বইটি আদতে ১৯৭৬ সালে লেখা হলেও আমি ছেপেছিলাম ১৯৯২ সালের কলকাতা বইমেলার সময়।

এখলাস্ভাইয়ের বইগুলি এসময় পর-পর বেরুতে থাকে– ‘তুনুর দুপর’ প্রকাশিত হল ১৯৯৫ সালে, আর ‘খাতা পালানো কেঁদোর গপ্পো’ বেরুল ২০০১ সালে। প্রথম দুটি বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছিলেন সর্বজিৎ সেন, তৃতীয় বইটির প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের কাজ করেন জুরান নাথ। ২০০৫ সালের বইমেলার আগে প্রকশিত হয় তাঁর ‘নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস’। এই বইটি তিনি নবপত্র প্রকাশনীর প্রসূনদাকে (প্রসূন বসু) উৎসর্গ করেন। ‘নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস’-এ এখলাস্উদ্দিন আহ্মদের মোট ছ-টি ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস আছে– ‘হঠাৎ রাজার খামখেয়ালী’, ‘অন্য মনে দেখা’, ‘রাজরাজড়ার গপ্পো’, ‘বঙ্কুবাবু ও মামদোর গপ্পো’, ‘ফিরে দেখা’ এবং ‘ভর সন্ধেবেলা’।

২০১৪ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি বাংলাদেশে গেলে একবার এখলাস্ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হতই। সারাজীবন ছোটোদের জন্য লেখার জন্য যেরকম মন থাকা দরকার সেই বিরল মনের মানুষ ছিলেন তিনি। আজ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ছোটোদের জন্য লেখা বাংলা বই নিয়ে সংকটের কথা আগে একবার বলেছি, কিন্তু এখলাস্ভাইয়ের বই যখন আমি ছেপেছিলাম তখনও শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা বাংলা বইকে এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়নি। এপার বাংলার ছোটরাও এই বইগুলিকে আপন করে নিয়েছিল।

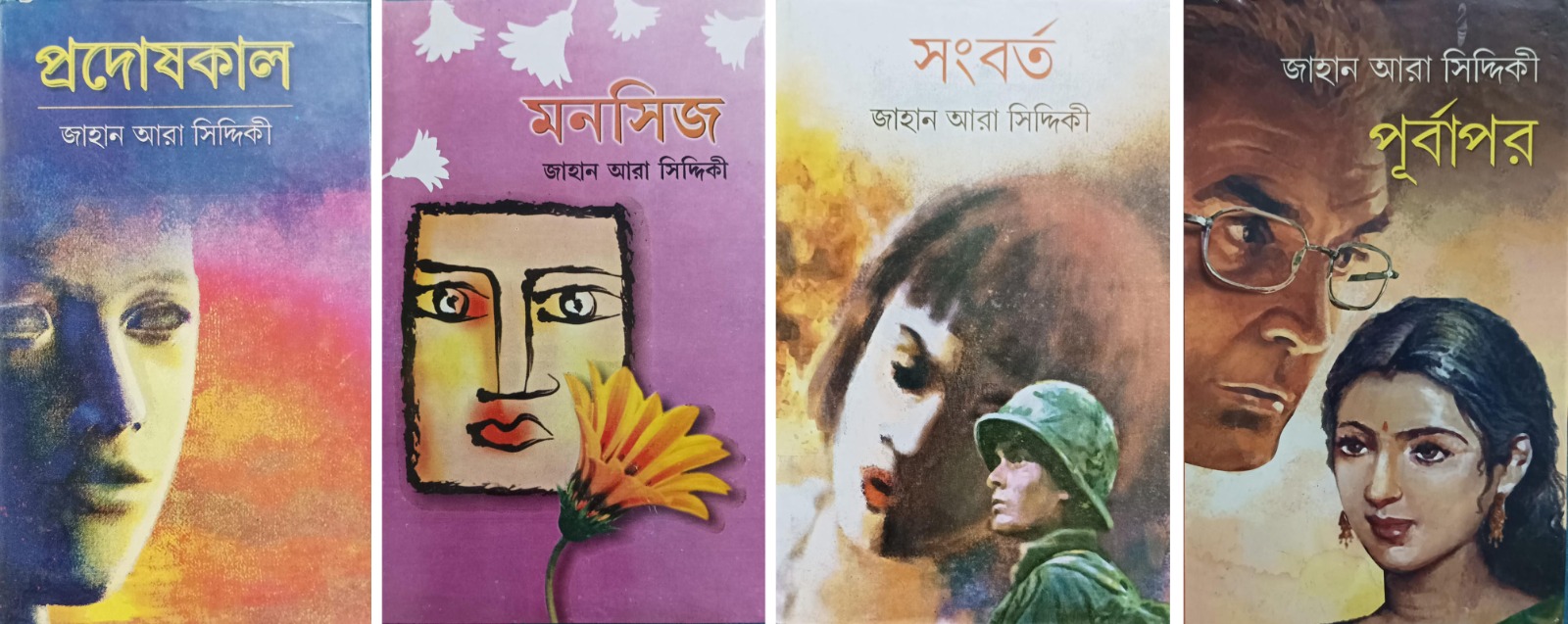

বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে সব থেকে বেশি বই আমি ছেপেছি জাহান আরা সিদ্দিকীর। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় বাংলাদেশে নয়, কলকাতায়। তিনি প্রথমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ বিভাগে ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করি কলকাতার পার্ক সার্কাস চত্বরে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন দপ্তরে। সেসময় তিনি ছিলেন কলকাতায় ডেপুটি হাই কমিশনের কাউন্সেলর। জাহান আরা সিদ্দিকীর স্বামী মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন। কিছুদিন আগে জানলাম তৌহিদ হোসেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা। জাহান আরা সিদ্দিকী মূলত গল্প-উপন্যাস লেখেন। দে’জ পাবলিশিং থেকে তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সহ মোট ১৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের প্রকাশনা থেকে তাঁর প্রথম বই ‘প্রত্ন অরণ্য’ নামে একটি উপন্যাস– বইটি প্রকাশ করেছিলাম ২০০৪ সালের বইমেলার আগে। ‘জাহান আরা সিদ্দিকীর শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে। তাঁর শেষ যে-বইটা আমি প্রকাশ করি সেটি বেরিয়েছিল ২০১৪ সালে– ‘পিছুটান’ নামে একটি উপন্যাস। তাঁর বেশিরভাগ বইয়ের প্রচ্ছদই করেছেন রঞ্জন দত্ত।

কলকাতা বইমেলায় ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার ‘গেস্ট অফ অনার’-এর আদলে ১৯৯১ সালে চালু হয় ফোকাল থিম। প্রথম বছর থিম ছিল অসম। ১৯৯৪ সালে জিম্বাবোয়েকে বেছে নিয়ে প্রথমবার অন্য একটি দেশকে থিম কান্ট্রি করা হয়। তারপর থেকে বহুদেশ থিম কান্ট্রি হয়েছে আমাদের বইমেলায়। কোনও-কোনও দেশ একাধিকবার থিম কান্ট্রি হয়েছে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ প্রথমবার কলকাতা বইমেলার থিম কান্ট্রি হয়। সেবারের বইমেলায় বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে গিল্ডের তরফে আমরা তিনজন বাংলাদেশ গিয়েছিলাম–আমি, আনন্দ পাবলিশার্সের রঞ্জন সরকার এবং অনুষ্টুপের অনিল আচার্য। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের সময় ধার্য হয়েছিল পাঁচ মিনিট। কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানোর পর তিনি আমাদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে গল্প করতে শুরু করেন। কথা বলতে-বলতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় কখন যে ৪০-৪৫ মিনিট কেটে গিয়েছিল আমরা বুঝতেই পারিনি। সেবার কলকাতা বইমেলায় শেখ হাসিনা এসেছিলেন। সম্ভবত বইমেলায় অন্য দেশের আর কোনও প্রধানমন্ত্রী আসেননি। ১৯৯৯-এর মেলার উদ্বোধক ছিলেন শামসুর রাহমান। শেখ হাসিনাও উদ্বোধনী মঞ্চে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সেবারই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘোষণার সময় ভুলবশত শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলে ফেলা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে সামান্য বিতর্ক হয়েছিল। তবে ভুল সংশোধন করে নেওয়ায় বিতর্কটি বাড়তে পারেনি।

এর পরের বছর দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় ‘পতিসরে রবীন্দ্রনাথ’। বইটির লেখক সাইফুদ্দীন চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ। তিনি আমাদের দেশের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর গবেষণার কাজ করেছেন। কর্মজীবনে সাইফুদ্দীন চৌধুরী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেছেন, আবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও তাঁর বই আছে– “বঙ্গবন্ধু ও ক’জন ঘনিষ্ঠ সুহৃদ”।

পতিসর এখনকার বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলায় পড়ে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জমিদারি সিরাজগঞ্জের সাজাদপুর, কুষ্ঠিয়ার শিলাইদহের সঙ্গে এই পতিসরেও ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাংলার ভূমিব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। রাজশাহীর জমিদারদের হাতে থাকা কালীগ্রাম পরগনার রাজস্ব বাকি পড়ায় ব্রিটিশরা কালীগ্রামের জমিদারি নিলামে তোলে এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই জমিদারি কিনে নেন। ১৮৯১ থেকে ওই জায়গায় রবীন্দ্রনাথের যাওয়া-আসা শুরু। এখানে জমিদারির কাজ দেখতে এসে প্রথমবার তিনি গ্রামবাংলার প্রকৃত চেহারাটা দেখতে পান। পতিসর কাছারিবাড়ির ঠিক সামনেই ছিল নাগর নামে এক নদী, যেটি করতোয়া-র শাখা নদী। এখন পতিসরে নাগর নদী আর দেখা যায় না– সেই জলপ্রবাহ বহুদিন হল শুকিয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন নতুন বেগ এসেছিল, তেমনই কর্মী রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারসুলভ অবস্থান থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনে রকমারি পরিকল্পনা করাও শুরু করেন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের কাজের সূচনা। পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন নিয়ে, এমনকী সমবায়নীতি নিয়েও তাঁর গভীর চিন্তার কথা আমরা আজ সবাই অল্পবিস্তর শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের সুবিধের জন্য সামান্য সুদে শুধুমাত্র কৃষি ঋণ দিতে ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাঙ্ক’। মহাজনদের ঋণের প্যাঁচ থেকে সাধারণ কৃষিজীবী মানুষকে মুক্ত করতেই এই সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। এমনকী কৃষির উন্নতির জন্য তিনি এই এলাকায় ট্রাক্টর ব্যবহারও শুরু করেন। এছাড়া পতিসরে শিক্ষার বিস্তারেও উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই এলাকার সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। সাইফুদ্দীন চৌধুরী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিবিড় গবেষণার বিষয় সাধারণ পাঠকের কাছে তুকে ধরেছিলেন তাঁর বইটিতে।

এখন বাংলাদেশের লেখকদের বইয়ের তালিকায় চোখ বুলোতে গিয়ে দেখছি, আমি ওপার বাংলার লেখকদের যত বই করেছি, অপু তার চেয়ে সংখ্যায় কম বই করেনি। যেমন কথাসাহিত্যে বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক জাকির তালুকদারের ৫০টি গল্প নিয়ে অপু ২০১৩ সালে দে’জ থেকে প্রকাশ করেছে ‘সেরা ৫০টি গল্প’। বইটির পরিচিতিতে লেখা হয়েছে– “… বাংলাভাষায় বাংলাদেশের গল্পলেখার সোচ্চার ঘোষণা দিয়ে ছোটোগল্প-উপন্যাস লিখতে এসেছেন জাকির তালুকদার। বিশেষ করে ছোটোগল্প লেখার বিষয়ে তাঁর মতো ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে লিখতে আসা লেখকের সংখ্যা বাংলাদেশে কম, হয়তো পশ্চিমবঙ্গেও। অবাস্তব কলাকৈবল্যবাদ এবং তরল বাস্তববাদ– এই দুই রুগ্ন প্রকৃতির হাত থেকে মুক্ত জাকিরের ছোটোগল্প। বাংলা ছোটোগল্পে মুসলমান মিথ প্রয়োগের সকল পথিকৃৎ তিনি। আবার বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষ নিজেদের বেঁচে থাকার রস ও রসদ সংগ্রহ করে যেসব উপচার থেকে, সেই ‘গ্রামীণ আধ্যাত্মিকতা’র প্রথম আবিষ্কার ও প্রয়োগও জাকির তালুকদারের গল্পে। ফলত, বাংলাদেশের কথাসাহিত্য মাত্র নয়, বাংলা কথাসাহিত্যেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে জাকির তালুকদারের গল্প। তাঁর রচিত গল্প-সম্ভার থেকে বাছাই করা সেরা পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে তৈরি এই গল্পগ্রন্থের মধ্য দিয়ে জাকির তালুকদারের গল্পের ভুবনে পাঠক-পাঠিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে দে’জ পাবলিশিং।”

২০২২-এর কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজের দুটি বই। প্রথমটি কামাল চৌধুরীর আর দ্বিতীয়টি শামীম রেজার। কামাল চৌধুরী আবার শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব ছিলেন একসময়। পরবর্তীকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টার পদও সামলেছেন। কবি হিসেবে কামাল চৌধুরী সেদেশে সম্মানিত একটি নাম। তাঁর বিখ্যাত লাইন ‘মুজিব লোকান্তরে/ মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে’ একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে শ্লোগানের মতো লেখা হয়েছে। ২০১২ সালে তিনি কবিতায় সারাজীবনের অবদানের জন্য ঢাকা বাংলা একাডেমির পুরস্কারও পেয়েছেন। তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইটিতে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘মিছিলের সমান বয়সী’ থেকে শুরু করে ‘স্তব্ধতা যারা শিখে গেছে’ পর্যন্ত বইগুলি থেকে নির্বাচিত কবিতা সংকলিত হয়েছে। কামাল চৌধুরী তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র উৎসর্গে লিখেছেন– ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা– পরম শ্রদ্ধায়’।

শামীম রেজা বাংলাদেশে গত শতাব্দীর নয়ের দশকে লেখালিখি শুরু করেন। তিনি কবিতার পাশাপাশি অন্য ধরনের লেখাতেও সমান দক্ষ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামীম ২০০৭ সালে এ-পার বাংলায় কৃত্তিবাস পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর উৎসর্গের পাতাটিও অভিনব। বঙ্গবন্ধু ‘চারনেতা ও মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদ স্মরণে’ শিরোনামের সেই উৎসর্গে লেখা হয়েছে–

‘এই সেই অস্তরেখা যেখান থেকে তোমাকে তুলে নেয়া হয়েছে… মাদী উটেদের

মতো ছোট ছোট বিস্তীর্ণ পাহাড় চারদিকে, সমাধিস্তম্ভের ভিত ফেটে যে মহীরুহ

জন্মেছে কী নাম দেব তার ? বঙ্গবন্ধু, নাকি মানচিত্র বাংলার। বর্শার ফলকে গাঁথা

এই ঘোড়ার খুলি কোন যতিচিহ্নের নির্দেশনা দেয় আমাদের ? একটা বাঘের

ছানা জন্মানোর আগে পরিত্যক্ত সুন্দরবনের খোঁজ রাখেনি কেউ, যারা দীর্ঘ

ঘুমে নিমজ্জিত কালাধিকাল তাদের অভিসম্পাত দিয়ে কী লাভ বলো, নদীর

ঢেউয়ের করুণ সুরের মধ্যে বেজে চলে প্রিয়তমা তোমার বিদায়ী কান্নার সুর

আর আমার চোখ গলে পানি ঝরছে পিতা। এই দেখো আমি এক জীবিত প্রবাল,

রূপ রস গন্ধ নাই আবার সেই অদৃশ্য বাণী উচ্চারণে জেগে উঠতে চাই, ঐ

কণ্ঠস্বর পূর্বে বা পরে কেউ কখনো শোনে নাই যা ছিল গোলকধাঁধার মধ্য

দিয়া প্রবাহিত, আগুনের মতো স্পর্শহীন এখনো নিম্ন উপকূল থেইকা গভীর

খাদ থেইকা কে যেন ডাকনাম ধইরা ডাকে আমায়।

যে দেশে কোনো খুনির কবর কিংবা চিতা নাই, চলে যেতে চাই

বন্যপাখির পাখার বাতাসে, যেসব মহীরুহকে জেলে হত্যা করা হয়েছে, সেই

সকল শহীদের আত্মার প্রতি শপথ নিয়া বলছি এই উন্মাদ জগত কখনো শান্তি

পাবে না, সীমান্ত নিয়া চুক্তির দিন শেষ, পাখিদের আবার সীমান্ত কিসের ?

কে যেন বইলা গেল দৃষ্টিবৃত্তের বাইরে গুপ্ত অশ্বারোহীদল এখনো সবল।

মানুষের চর্বিতে তৈরি সাবানের মতো নির্লিপ্ত কারখানা দেখে কীভাবে

বেঁচে আছো মৃত্তিকা আমার ! আকাশের জলঘড়ি সাক্ষী, পিঁপড়ে লেজ খেয়ে

ফেলা একটা ইঁদুর টেনে নিয়া যাচ্ছে অচেনা কোথায় ! আর কোথায় নিয়া যাবে ?

চারদিকে মৃত শান্তির কবুতর টাঙায়ে রাখা ঊষর প্রান্তর। আমার

গৌরবের গ্রীবায় এখনো জোনাকির অফুরান আলো, গোলকধাঁধার মধ্য দিয়া

প্রবাহিত সেই স্বর, ডাক নাম ধইরা এখনো ডাকে মুক্ত করি মুক্তি, আয় আয়…’

এমন উৎসর্গ-পৃষ্ঠা খুব বেশি দেখা যায় না। এই লেখাটিকেও একটি কবিতা বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না।

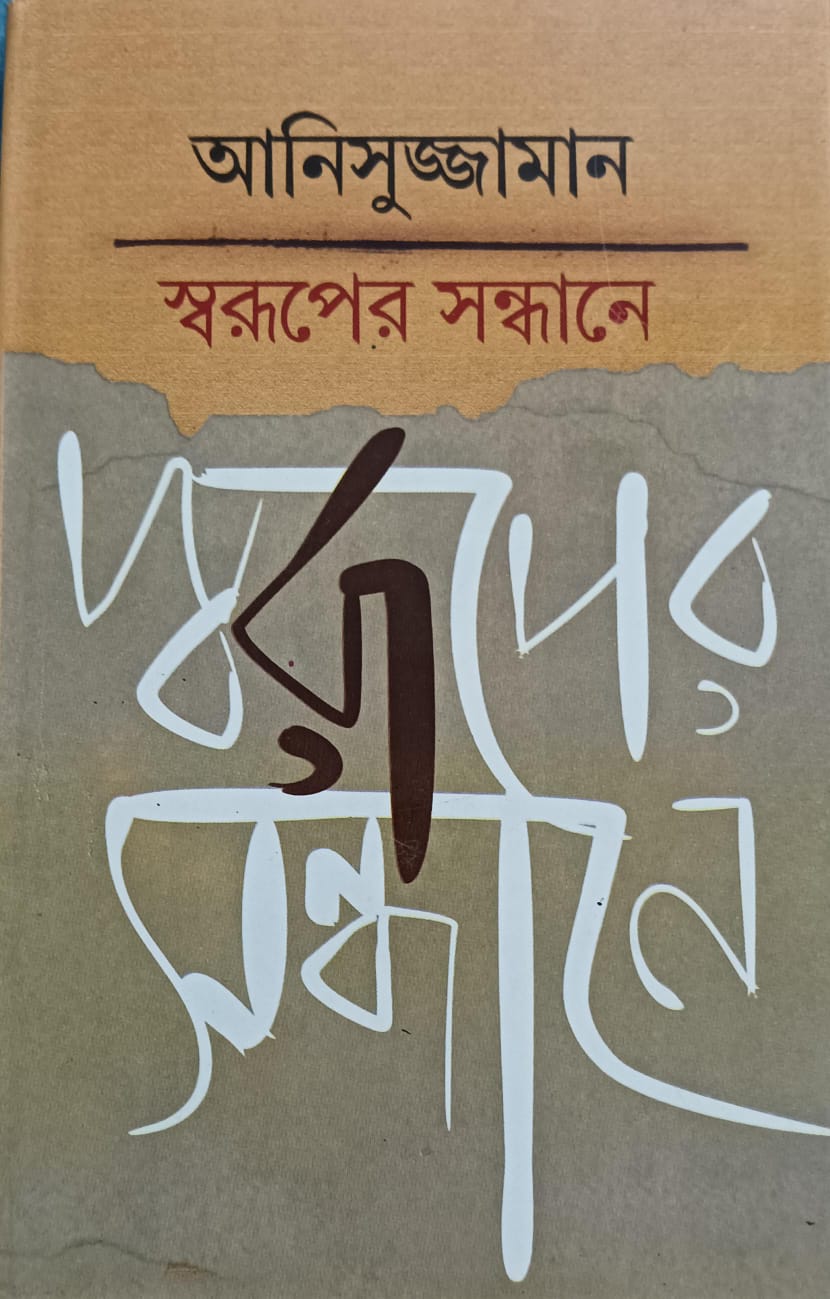

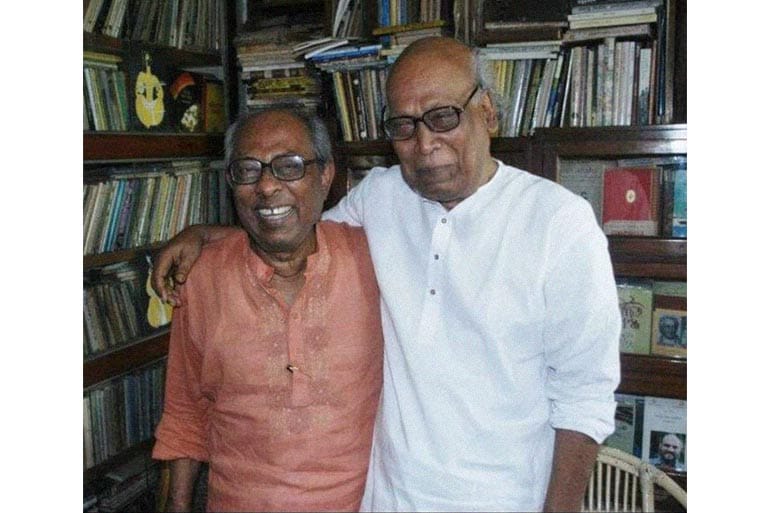

এর আগে অবশ্য ২০১২ সালে আমি প্রকাশ করি বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধের বই ‘স্বরূপের সন্ধানে’। আনিসভাইয়ের বইটি আমাদের প্রকাশনায় নিয়ে এসেছিলেন স্বপনদা (স্বপন মজুমদার)। তবে বাংলাদেশে গিয়ে অনেকবারই আনিসভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আনিসুজ্জামানের জন্ম হয়েছিল কলকাতাতেই। পরে তাঁর পরিবার ওপার বাংলায় চলে যায়। আমি পুরোনো অ্যালবামে একটা ছবি দেখছি আনিসভাইয়ের বাড়িতে আমি আর আমার বন্ধু ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে আছি। সম্ভবত গিল্ডের কোনও কাজেই আমরা সেবার বাংলাদেশে গিয়েছিলাম।

আনিসুজ্জামানের ‘স্বরূপের সন্ধানে’ বইটি অবশ্য দে’জ পাবলিশিং থেকেই প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে এমনটা নয়। বাংলাদেশে এটি ১৯৭৬ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এপার বাংলায় প্রমা প্রকাশনীর সুরজিৎ ঘোষ বইটি ছাপেন ১৯৯৯ সালে। বইটির দে’জ সংস্করণে সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলেই লেখক জানিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রবন্ধ মুষ্টিমেয় যে ক’জন লেখকের কলমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে আনিসভাই তাঁদের অন্যতম। শুধু তথ্যনিষ্ঠা নয়, রচনার প্রসাদগুণেও তাঁর লেখা অসাধারণ। ‘স্বরূপের সন্ধানে’ বইটির পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘এই বইতে তিনি পুরোনো বাংলা সাহিত্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন। চর্যাগীতিতে গ্রামের উল্লেখ নেই কেন? মধ্যযুগের কবিদের চোখে কী রূপ ধরা পড়েছিল হিন্দু-মুসলমান সমাজের? বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন সম্পর্কে সমকালীন মুসলমান লেখকদের মনোভাব কেমন ছিল? বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার সম্পর্কে কী ভেবেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের লেখককুল? এ-ধরনের প্রশ্নাবলির উত্তর সন্ধানে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের জন্য অবশ্যপাঠ্য এই বই।…’

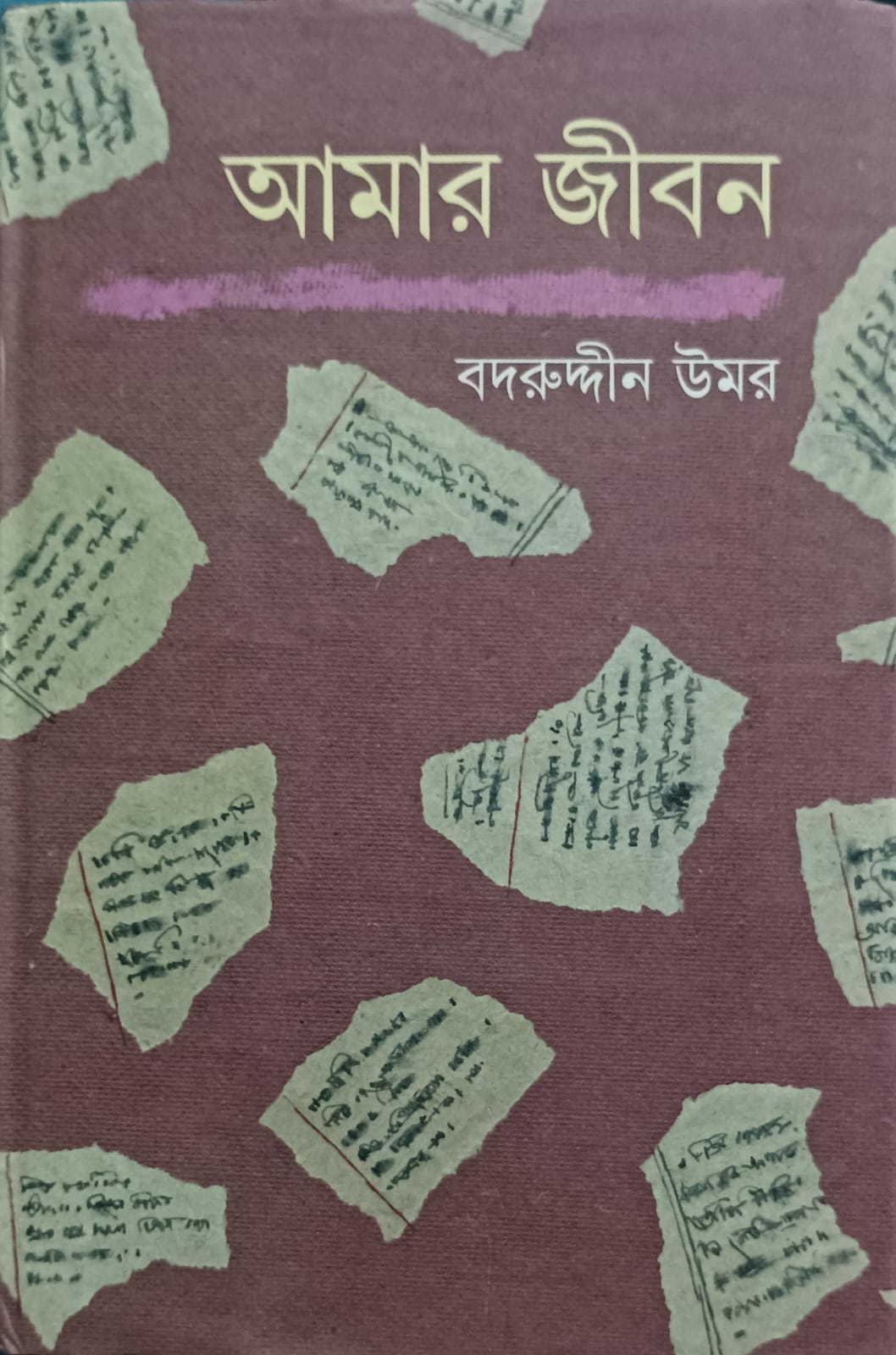

২০১৫ সালে কলকাতা বইমেলায় ছাপা হয়েছিল বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিন্তক বদরুদ্দীন উমরের আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’। অনেকেই জানেন না বদরুদ্দীন উমরের বাবা ছিলেন অখণ্ড বাংলার মুসলিম লিগের অন্যতম প্রধান নেতা আবুল হাশিম। দেশভাগের প্রকৃত ইতিহাস জানতে গেলে আবুল হাশিমের বই ‘আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি’ (হাশিম রচিত ‘In Retrospection’ বইয়ের বঙ্গানুবাদ। অনু: শাহাবুদ্দিন মহম্মদ আলী) অবশ্য পঠনীয় একটি গ্রন্থ। বদরুদ্দীন উমরের ‘আমার জীবন’ বইটিতে প্রকাশকের কথায় আমি লিখেছিলাম–

“বাংলাদেশের বরিষ্ঠ চিন্তাবিদ ও লেখক বদরুদ্দীন উমর। তেতাল্লিশ বছর আগে, মুক্তিযুদ্ধের আবহে, তাঁর প্রথম উদ্ভাসের মুহূর্তেই তাঁকে সে-দেশের প্রধান বুদ্ধিজীবীর স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। আর আজও, শাহবাগ-উত্তর পর্বে, ‘বাংলাদেশের বামপন্থী বিবেক’ হিসেবে তাঁর প্রসঙ্গ অশোক মিত্র-র অকুণ্ঠ উচ্চারণে উঠে আসে।

অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতে ও বৈচিত্রে অবিস্মরণীয় এ-হেন বর্ণময়, শ্রদ্ধেয় একজন মানুষের আত্মজীবনকাহিনীর কাছে, স্বভাবতই, পাঠকের পাওয়ার থাকে অনেক। প্রকাশক হিসেবে আমাদের সৌভাগ্য ও শ্লাঘার বিষয় এই যে, সেই কাহিনী আমরা এখানকার বৃহত্তর পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পারছি।…”

আর বইয়ের পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– “… জন্মসূত্রে ‘হিংসায় উন্মত্ত’ চল্লিশের দশকের বঙ্গরাজনীতির অন্দরমহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বদরুদ্দীন উমর। তাঁর কর্মময় সুদীর্ঘ জীবনও বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা ছুঁয়ে আছে ভারত-পাক-বাংলাদেশ উপমহাদেশের বিগত সাত দশকের রক্তস্নাত উথাল-পাথাল রাজনীতি, ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, তার ভাঙা-গড়ার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক ও পর্ব। চোখের সামনে জন্মভূমিকে ক্রমান্বয়ে বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত হতে যেমন তিনি দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন সদর্থক ও সংঘবদ্ধ মানুষের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, তাদের হাতে ইতিহাস নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হতে। দেখেছেন দাঙ্গা, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, বাঙালী জাতীয়তার জাগরণ, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা ও স্বাধীনতা। দুর্লভ সেইসব অভিজ্ঞতা সবিস্তারে উমরের স্মৃতিকথা ‘আমার জীবন’-এর তিনটি খণ্ডে ধরা আছে। একত্রে, দুই মলাটের মধ্যে তাদেরই এনে, আজকের পাঠকের সঙ্গে নতুন করে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া এখানে।”

তবে বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে হাসান আজিজুল হকের বই দে’জ পাবলিশিং-এ আসার গল্পটা সব থেকে চিত্তাকর্ষক। ২০০৮ সালের মার্চ মাসের এক রবিবার অপু গিয়েছিল উলটোডাঙার ঈশ্বরচন্দ্র নিবাসে শঙ্খদার বাড়ির আড্ডায়। ফেরার সময় শঙ্খদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অপুকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যেতে বলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর তিনি একটি পাণ্ডুলিপি অপুকে দেখিয়ে খুবই কুণ্ঠার সঙ্গে বলেন– আমার আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু এই বইটি কি পয়লা বৈশাখ প্রকাশ করা যায়? অপু জানে শঙ্খদার অনুরোধ আমার কাছে আদেশের চেয়ে কম নয়। তাই সে তৎক্ষণাৎ বলে– নিশ্চয়ই চেষ্টা করব, পয়লা বৈশাখেই যাতে বের করতে পারি। বাড়ি ফিরে অপু আমাকে ঘটনাটা বলে। পরদিন আমি তার সঙ্গে লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস-এর দিলীপ দে-কেও শঙ্খদার বাড়ি পাঠাই। কেননা আমি জানতাম শঙ্খদা যে-বই করতে চান তার ছাপা ও কম্পোজ সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু নির্দেশ থাকবে। দিলীপদা সঙ্গে গেলে কাজ দ্রুত এগোবে। এই সবই ঘটছে কিন্তু পয়লা বৈশাখের দিন কুড়ি আগে।

যাই হোক, কম্পোজ, প্রুফ দেখা, দেবব্রত ঘোষের প্রচ্ছদ নির্মাণ, ছাপা-বাঁধাইয়ের কাজ শেষ করে ঠিক পয়লা বৈশাখের আগের দিন সন্ধেবেলা অপু নতুন বই– হাসান আজিজুল হকের ‘আগুনপাখি’– নিয়ে গেল শঙ্খদার বাড়ি। শঙ্খদা বই হাতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। তাঁর হাতে বই তুলে দিয়ে অপু যখন ফিরে আসছে, তখন একেবারেই সাধারণ একটা তথ্য জানানোর মতো করে তিনি বলেছিলেন– এই বইটি এবার আনন্দ পুরস্কার পাচ্ছে। পরদিন সকালে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র প্রথম পাতাতেই দেখলাম সেবার ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন হাসানভাই।

সেসময় কয়েক বছর আমাদের বাড়ির উঠোনে টেবিল পেতে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান করতাম। দুপুরের দিকে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এলেন বাদলদা, রঞ্জনদা এবং সুবীরদা (সুবীর মিত্র)। সুবীরদা সামনের টেবিলে ‘আগুনপাখি’ বইটি দেখে জানতে চেয়েছিলেন বইটা বাংলাদেশ থেকে আনানো কি না। তখন আমি তাঁদের জানাই যে সেটি ‘আগুনপাখি’র দে’জ সংস্করণ এবং সেদিনই প্রকাশিত হয়েছে। গোটা ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খদা এভাবেই চিরকাল নীরবে আমাদের প্রকাশনার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

‘আগুনপাখি’ প্রকাশের পর একে-একে হাসান ভাইয়ের ‘চালচিত্রের খুঁটিনাটি’, ‘ফিরে যাই ফিরে আসি’, ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’, ‘এই পুরাতন আখরগুলি’ বইগুলি দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম বইটি টুকরো গদ্যের সংকলন, ‘ফিরে যাই ফিরে আসি’ এবং ‘এই পুরাতন আখরগুলি’ দুটি করে আত্মজৈবনিক গদ্যের সংকলন, আর ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। এরপর ২০১৯ সালে সুশীল সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল হাসান আজিজুল হকের ‘বিধবাদের কথা/ নানা পাঠে’। হাসান ভাইয়ের ‘বিধবাদের কথা’ আখ্যানের সঙ্গে সে-বইয়ে অশ্রুকুমার সিকদার, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ইমতিয়ার শামীম এবং পৃথ্বীশ সাহার পাঁচটি আলোচনা সংযোজিত হয়েছিল।

আমার ধারণা হাসানভাইয়ের বইগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ হিসেবেই বিবেচিত হবে। ‘আগুনপাখি’ প্রকাশের সময় তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। কিন্তু আনন্দ পুরস্কার নিতে সে- মাসেই তিনি কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়। আমাদের লাইব্রেরিতে বইটির যে-কপি রাখা আছে তাতে দেখছি তিনি অপুকে সই করে দিয়েছেন ২৭ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে। এর দশ বছর পর তিনি সম্ভবত আনন্দ পুরস্কারেরই নির্বাচক কমিটির কাজে পয়লা বৈশাখের সময় কলকাতা এসেছিলেন। সেবার পয়লা বৈশাখ ছিল ১৪ এপ্রিল। তিনি সেদিন না এসে ১৭ তারিখ আমাদের দোকানে এসে পয়লা বৈশাখের খাতায় লিখেছিলেন–

“কলকাতা এলেই এখানে আসি। দুর্লভ বইগুলি এখানেই পেয়ে যাই। অসাধারণ

প্রকাশনা সংস্থা। আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডার-গৃহ– দে’জ পাবলিশিং– বাংলা সাহিত্যের

অমূল্য সংগ্রহ এখানে এলেই মিলবে। জয় হোক এই প্রতিষ্ঠানের।”

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব…………………

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved