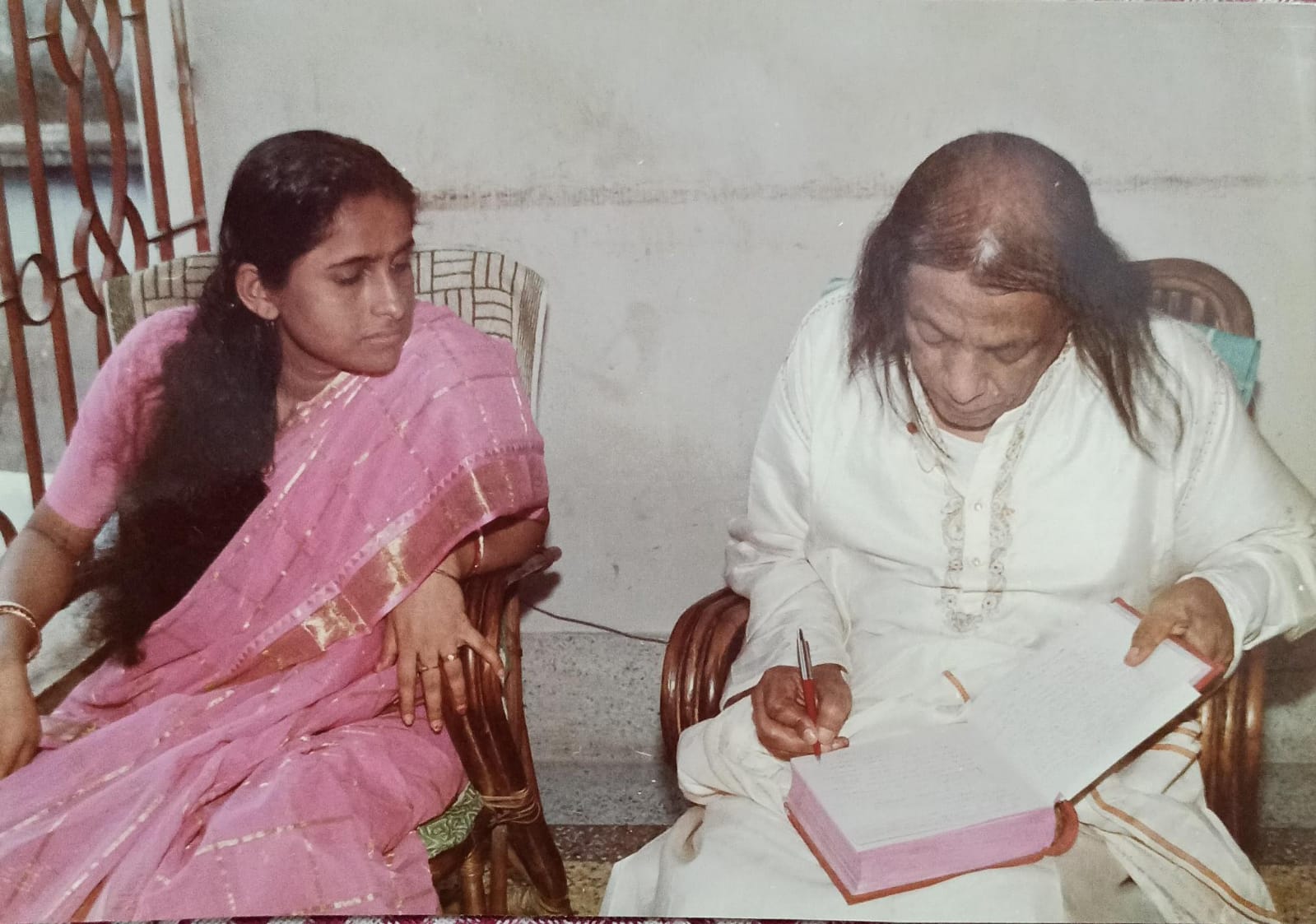

পয়লা বৈশাখের কথা উঠলে প্রথমেই আমার ব্রহ্মচারীজির কথা মনে পড়ে। বছরের পর বছর পয়লা বৈশাখের সকালে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন। সকালে, মানে বেশ সকালে তিনি আমাদের বাড়ি এসে পরিবারের সকলকে মিষ্টি খাইয়ে যেতেন। শিয়ালদার বাড়ি থেকেই এই রেওয়াজের শুরু, পরে ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতেও এই প্রথার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি কখনো পয়লা বৈশাখের সাহিত্যিক সমাবেশে থাকতেন না। সকালে এসে কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, পয়লা বৈশাখের যে-খাতাটিতে লেখক-অভ্যাগতরা নিজেদের মতামত লেখেন– সেই খাতার প্রথম পাতায় লাল কালিতে একটি স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিয়ে যেতেন। খাতার প্রথম মন্তব্যটি তাঁরই থাকত।

৩১.

আর পাঁচটা বাঙালি বাড়ির মতো আমাদের ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতেও ঘরোয়া নানা পালাপার্বণ, পুজো-আচ্চা হয়। আমার আর বাবুর (সুভাষ) ছেলে-মেয়েরা বড় হওয়ার পর বাড়িতে প্রতি বছর একটা বড়ো করে পুজো করার ইচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিশেষ করে টুকু (রীতাঞ্জলি) আর মানু (সুমিতা) আন্তরিকভাবে চাইছিল বাড়িতে বড় করে পুজোর আয়োজন করতে। কিন্তু দুর্গাপুজো যে করা যাবে না, সেটা সবাই বুঝতাম। পুজোর সময় ঘৃতপুরার বাড়িতে যাওয়া আমাদের চিরকালের রেওয়াজ, ঠিকরাহাটে জাগরণ সংঘের দুর্গাপুজোর সঙ্গেও আমাদের পরিবারের নাড়ির টান। ফলে সেসময় কলকাতায় থাকা অসম্ভব। তাই শেষ পর্যন্ত স্থির হয় প্রতি বছর বাসন্তী পুজো হবে। ২০০৭ সাল থেকেই আমাদের বাড়িতে বাসন্তী পুজোর আয়োজন করা হয়। এই পুজো দুর্গাপুজোর মতোই চারদিন ধরে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনে পালিত হয়। বাসন্তী পুজো বাংলার প্রাচীন উৎসব। কোথায় যেন পড়েছি– পুরাণ মতে রাজা সুরথ এ-পুজোর প্রচলন করেন, আর বাংলার সেন রাজাদের আমলেও না কি বাসন্তী পুজো খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হত। সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর পৌরাণিক অভিধানে ‘বাসন্তী’ প্রসঙ্গে লিখেছেন– ‘…বসন্তকালে দুর্গা-দেবীর এক পূজা হয়। এই জন্য এঁর নাম বাসন্তী। বৎসরের মধ্যে শরৎ ও বসন্ত– এই দুই ঋতুতে দুর্গাপূজার বিধান আছে। শরৎকালের পূজা অকাল-পূজা। এই জন্য শরৎকালে দেবীর বোধন করে পূজা করতে হয়। কারণ, শরৎ ঋতু দেবতাদের রাত্রি এবং তখন তাঁরা নিদ্রিত থাকেন। সেই জন্য উক্ত সময়কে অকাল বলা হয়। কিন্তু বসন্তকালের পূজায় দেবীর বোধন নাই এবং এই সময় দেবতারা জাগরিত থাকেন।’ আমার ভাবতে ভালো লাগে বসন্তে প্রকৃতি নিজেকে উজাড় করে দেয়, তাই হয়তো বসন্তেই এই পুজোর প্রচলন হয়েছিল। এখন অবশ্য শরৎকালের দুর্গাপুজোই বাঙালির অন্যতম বড় উৎসব।

বাসন্তী পুজোর অষ্টমীর দিনটিকে বলা হয় অন্নপূর্ণা পুজো। দেবী অন্নপূর্ণার অপর নাম অন্নদা। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের উপাস্য দেবী অন্নপূর্ণাই। প্রতি বছর বাসন্তী পুজোর নবমীর দিন আমাদের বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুরা আসেন, নবমীর অঞ্জলির শেষে সকলে মিলে খাওয়াদাওয়া হয়। ওই দিন আমাদের প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাই আসেন। লেখকদেরও আমরা নিকটাত্মীয় বলেই মনে করি, তাই বহু লেখক ওই দিন সন্ধেবেলা আমাদের বাড়ির বাৎসরিক মিলনোৎসবে যোগ দেন।

এই পুজোর ঠিক পরে-পরেই এসে যায় বইপাড়ার সবচেয়ে বড় পার্বণ– বাংলা নববর্ষ, পয়লা বৈশাখ। বইপাড়ার ‘সবচেয়ে বড় পার্বণ’ বলছি কারণ গত চার দশকে বাংলা বইয়ের প্রকাশ কলকাতা বইমেলা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়লেও বাংলা প্রকাশনার চিরকালের রেওয়াজ হল পয়লা বৈশাখে হালখাতার দিন নতুন বই প্রকাশ করা। দে বুক স্টোরে প্রথম থেকেই নববর্ষ পালন করতেন বাবা। আমি অল্পবয়স থেকেই দে বুক স্টোরের নববর্ষে বিভিন্ন মানুষ– লেখক, ক্রেতা, পুস্তক ব্যবসায়ীকে আসতে দেখেছি।

দে’জ পাবলিশিংয়ের শুরুটা ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে– বেদুইনের ‘মহানায়ক লেনিন’-এর প্রিন্টার্স লাইনে লেখা আছে ১ জানুয়ারি, ১৯৭০। আমি যদি খুব ভুল না করি তাহলে সে-বছর নববর্ষে আমি কোনও বই প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু ঠিক পরের বছর থেকেই পয়লা বৈশাখে দে’জের বই বেরোয়নি এমনটা কখনও হয়নি। এমনকী, করোনা ভাইরাসের জন্য লকডাউনের অন্ধকার দিনগুলোতেও নয়। ২০২০ সালের মার্চ মাসে যখন দেশে প্রথমবার সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষিত হল ততদিনে সেবারের নববর্ষের বইগুলো মোটামুটি তৈরিই ছিল। কিন্তু পয়লা বৈশাখের ঠিক আগে-আগেই গোটা দেশ স্তব্ধ হয়ে গেল। পৃথিবী জুড়ে তীব্র এক সংকটে পড়ল মানব সভ্যতা। সে-বছর নববর্ষে কোনও অনুষ্ঠান করা যায়নি। সংকট ছিল পরের বছরও, করোনার নতুন ঢেউ আছড়ে পড়ায় বইপাড়ার কাজ ফের স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু সেবার নববর্ষের অনুষ্ঠানটুকু করা গিয়েছিল। দে’জ থেকে ৩০টি নতুন বই প্রকাশিতও হয়েছিল। মূলত অপুর উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়েছিল দু’-খণ্ডে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের আত্মজৈবনিক লেখা ‘সিনেমাপাড়া দিয়ে’। এই বইটি লকডাউনের কারণে দীর্ঘদিন গৃহবন্দি থাকা মানুষ সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। ‘সিনেমাপাড়া দিয়ে’ বেশ কিছুদিনের জন্যে থমকে থাকা বাংলা প্রকাশনা জগতে বসন্তের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল।

১৯৭১-এ আমি যে-দু’টি বই পয়লা বৈশাখে প্রকাশ করেছিলাম, তার একটি আশাপূর্ণা দেবীর ‘মধ্যে সমুদ্র’ আর অন্যটি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘অপরিচিতের মুখ’। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আগেই লিখেছি যে তাঁর বাড়িতে আমাদের অল্প বয়সে রোববারের একটা বৈঠক হত। সেখানেই আমি প্রথম দেখি তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীকে। তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে দেখেছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়– ‘যুগান্তর’-এ তো বটেই, ‘উল্টোরথ’ ইত্যাদি পত্রিকাতেও। কোনও-কোনও পত্রিকায় তাঁর নামের আগে লেখা হত– ‘সন্ন্যাসী সাহিত্যিক’। অধ্যাত্মচিন্তা-সমৃদ্ধ গভীর জীবনবোধের সেসব লেখা পড়তে-পড়তে অন্য অনেকের মতো আমারও ধারণা ছিল তিনি বুঝি শুধুই অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন মানুষ। কিন্তু আশুদার বাড়ির আড্ডায় তাঁকে দেখে বুঝলাম সাধক তিনি তো বটেই, তবে লেখক হিসেবেও কোনও অংশে কম নন। সবথেকে বড় কথা, এমন অপূর্ব ব্যক্তিত্ব আর অমলিন মনের মানুষ আর কাউকে আমি এ-জীবনে দেখিনি। তাঁর কাছে গেলেই মনটা অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে যেত। দে’জ পাবলিশিং থেকে ব্রহ্মচারীজির প্রথম বই অবশ্য বাংলা নববর্ষে প্রকাশিত হয়নি– গাড়োয়াল হিমালয়ের পটভূমিতে লেখা ‘অবিশ্বাস্য’ নামে সেই উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের আগস্টে দে’জ থেকে বেরোয়। লেখক বইটির প্রসঙ্গে তাঁর ছোট্ট ভূমিকায় লিখেছিলেন–

‘মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে যা অভাবনীয় অকল্পনীয়। এসব কাহিনী সত্যি ভাবতেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব উঁকি মারে বারে বারে মনের কোণে। তবুও সত্যি বলে না মেনে উপায় থাকে না। প্রত্যক্ষ ব্যাপার, যথার্থ ঘটনা।

অনেক মানুষের মধ্যে কোন এক মানুষের কোন এক বিশেষ মুহূর্তে বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর ভয়ানক ঘটনা ঘটে যায় যা কল্পলোকের গল্প উপন্যাসের কাহিনীকেও হার মানায়। এই ধরনের সত্যি ঘটনা নিয়েই ‘অবিশ্বাস্য’ লেখা।’

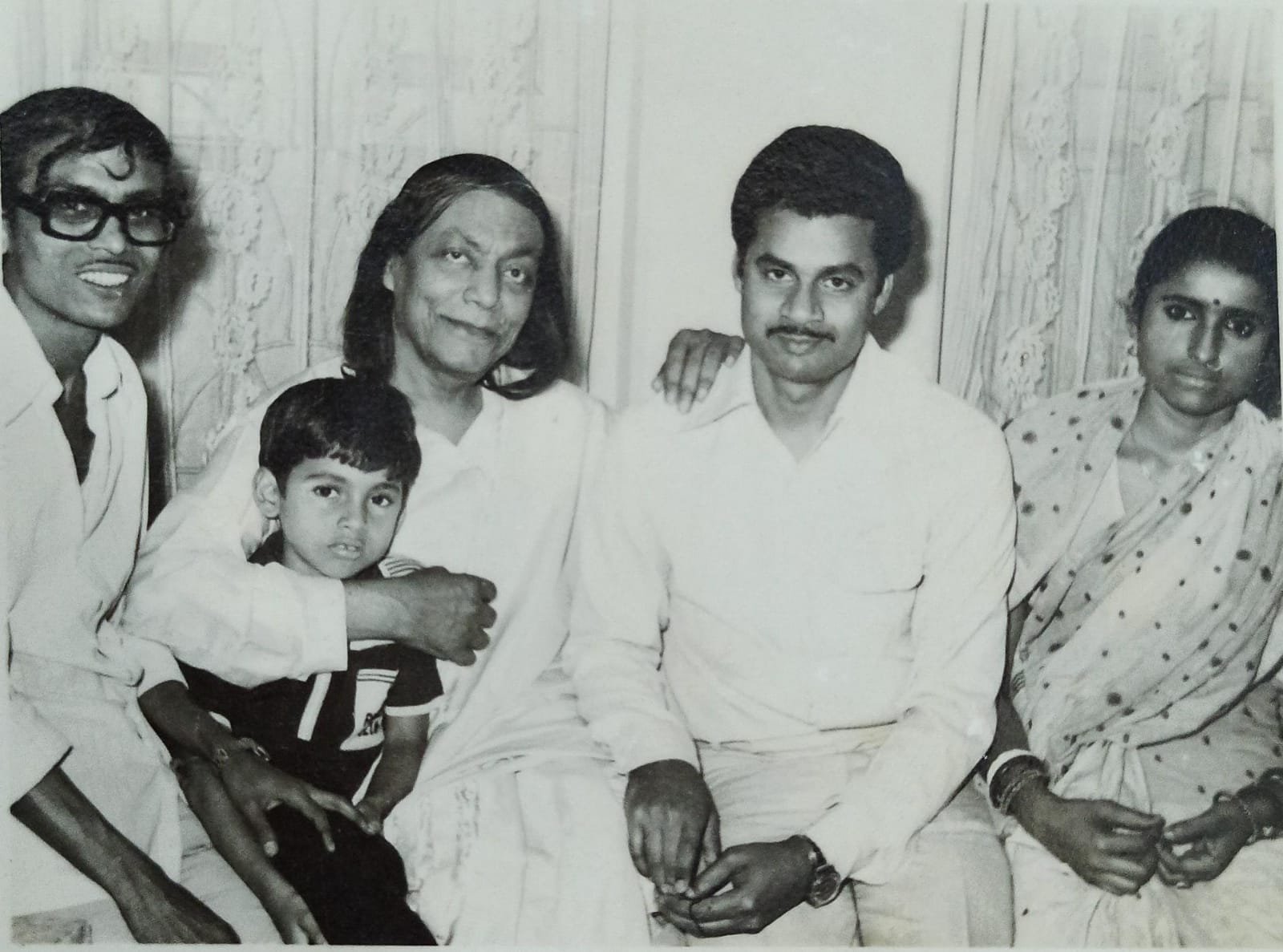

পয়লা বৈশাখের কথা উঠলে প্রথমেই আমার ব্রহ্মচারীজির কথা মনে পড়ে। বছরের পর বছর পয়লা বৈশাখের সকালে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন। সকালে, মানে বেশ সকালে তিনি আমাদের বাড়ি এসে পরিবারের সকলকে মিষ্টি খাইয়ে যেতেন। শিয়ালদার বাড়ি থেকেই এই রেওয়াজের শুরু, পরে ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতেও এই প্রথার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি কখনো পয়লা বৈশাখের সাহিত্যিক সমাবেশে থাকতেন না। সকালে এসে কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, পয়লা বৈশাখের যে-খাতাটিতে লেখক-অভ্যাগতরা নিজেদের মতামত লেখেন– সেই খাতার প্রথম পাতায় লাল কালিতে একটি স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিয়ে যেতেন। খাতার প্রথম মন্তব্যটি তাঁরই থাকত। ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। পয়লা বৈশাখের সকালে বহুদিন তাঁর সঙ্গী হয়েছেন আমার বন্ধু, বিশিষ্ট লেখক, কিন্নর রায়। সাতের দশকে বাংলার উত্তাল সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় কিন্নরদাকে একাধিকবার জেলে যেতে হয়েছিল। একটা সময়ের পর কালীঘাটের ১৫ বি ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ব্রহ্মচারীজি মাতৃকাশ্রম প্রণবসংঘে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বৈপ্লবিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী এক সদ্য তরুণকে নিজের কাছে রাখতে ব্রহ্মচারীজির কোনো দ্বিধাও তো ছিলই না, বরং কিন্নরদা তাঁর সন্তানতুল্য ছিলেন। কিন্নরদার কথা পরে আবার বলব। শেষের দিকে অনেক সময় ব্রহ্মচারীজি সঞ্জিত সেনগুপ্তর সঙ্গেও নববর্ষের সকালে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তিনি সম্প্রতি ব্রহ্মচারীজির জীবন নিয়ে একটি বই লিখেছেন– ‘মঙ্গলময়’। ২০২৫-এর বইমেলাতেই বইটি আমি প্রকাশ করেছি।

পরিচয়ের পর থেকেই ব্রহ্মচারীজির অপার স্নেহের ভাগ পেয়েছি আমি। আমাদের বিয়েতে তিনি আসেননি। সম্ভবত তিনি এই ধরনের অনুষ্ঠানে তিনি আসতেনও না। কিন্তু আমাদের বিয়ের পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন–

‘শুচিশুভ্র দুটি ফুল

সুন্দর হতেও সুন্দর।

একটি নারী একটি পুরুষ–

‘সুধাংশু-রীতাঞ্জলি’।

ফুটে থাকুক চিরদিন

পাশাপাশি।

উজ্জ্বল আনন্দের

স্নিগ্ধ-আলোয়।’

২০০২ সালে প্রণবানন্দ পিতাজি মহারাজের লেখা ‘বায়ু-রশ্মি বিজ্ঞান’ বইটি ব্রহ্মচারীজি সম্পাদনা ও পুনর্লিখন করে আমাকে প্রকাশের জন্য দিলে আমি সেই বইয়ের প্রকাশকের কথায় শ্রীশ্রীদেবীশক্তিমাতা, শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ পিতাজি মহারাজের সঙ্গে ব্রহ্মচারীজিকে নিয়ে লিখেছিলাম–

‘১৮৯৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি (বাংলা ৬ ফাল্গুন ১৩০৬) জোড়াসাঁকোর সম্ভ্রান্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারে শ্রীশ্রীদেবীশক্তি মাতাজির আশীর্বাদে এক জন্মসিদ্ধ দেবশিশুর শুভ আবির্ভাব ঘটে। সেই দেবশিশুই বর্তমান সংঘগুরু শ্রীশ্রীতারাপ্রণব ব্রহ্মচারী মহারাজ। তাঁর পিতা শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী ভগবতী দেবী।

মাত্র চার বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে তিনি আশ্রয় পান জগন্মাতাস্বরূপা শ্রীশ্রীদেবীশক্তিমাতাজিদের কোলে। তাঁদের দিব্য সান্নিধ্যে এবং অধ্যাত্ম-অনুপ্রেরণায় শিশুবয়সেই লাভ করেছিলেন অধ্যাত্ম চৈতন্য। ঐ বয়সেই খুব মন দিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতেন শ্রীশ্রীদেবীশক্তিমাতাজিদের ভাবস্থ অবস্থায় স্বতঃস্ফূরিত দিব্যবাণী। তাঁর আবাল্য সঙ্গী ছিলেন সংঘপিতা শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ পিতাজি মহারাজ। সম্পর্কে তিনি ছিলেন তাঁর জ্যেঠতুতো দাদা ও গুরুভাই। পিতাজিকে তিনি পেয়েছেন কখনও বন্ধুভাবে, কখনও গুরুভাবে আবার কখনও কখনও ভ্রাতৃভাবে।

বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাতাজিদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় তাঁর পড়াশুনা। স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়ে সমাপ্ত করেন দেবলোকের পাঠক্রম– বেদ উপনিষদ শাস্ত্র পুরাণ প্রভৃতি। পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশের শাস্ত্রপুরাণ, যোগ-জ্যোতিষ নিয়ে গবেষণা করেছেন। বায়ু রশ্মি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক গোপন তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন।

বৈরাগ্য ছিল তাঁর জন্মগত সংস্কার। সেই সঙ্গে পিতাজি মহারাজের সন্ন্যাস জীবন-যাপন দেখে তাঁর মনের প্রস্তুতি গঠিত হয়েছিল সন্ন্যাসমার্গের মানসিকতায়। ৫ বছর বয়সেই তাঁর উপনয়ন হয়েছিল শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধানে। ১৭ বছর বয়সে তিনি তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেন। এরপর ২৪ বছর বয়সে সবকিছু জগন্মাতার চরণে সমর্পণ করে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে মানবকল্যাণের পথে নিজেকে ছড়িয়ে দেন।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে পথ চলতে চলতে সারা ভারত এবং কোনও কোনও সময় ভারতের বাইরেও গেলেন। এক সাধনা শেষ করে আর এক সাধনায় ডুবে গেলেন। যা উপলব্ধি করলেন তা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর সাধন রাজ্যের অসংখ্য বহুমূল্য রত্নরাজি তাঁর সাহিত্যখনির অন্তরালে ছড়িয়ে আছে। তিনি ব্রহ্মতন্ত্রের ধারক। ব্রহ্মতন্ত্রের লুপ্তপ্রায় ধারাটিকে অব্যাহত রেখে তন্ত্র যোগ ও অধ্যাত্ম সাহিত্যে নবতম উদ্ভাবনীধারায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে আপন স্বকীয়তায় তিনি ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। তাঁর মতো পরিব্রাজক সন্ন্যাসীকে পেয়ে বাংলাসাহিত্য আজ ধন্য।

শুধু সাহিত্যিকই নন তিনি একজন সংগীত সাধকও। শৈশব থেকেই সংগীতবিদ্যার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ। মাতাজিদের স্বর্গীয়সংগীত তিনি শুনতেন আগ্রহের সঙ্গে। মাতাজিদের অনুপ্রেরণায় শাস্ত্রীয় সংগীত, রাগ সংগীত শেখা শুরু করেন এবং অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে সংগীতের গভীর বিষয় আয়ত্ত করে ফেলেন। অতুলপ্রসাদ সেন, নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের আসরেও তাঁর স্থান ছিল।

শ্রীশ্রীদেবীশক্তিমাতাজি এবং পিতাজি মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন তিনি বেনারসে কাটিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন, দুঃস্থ নরনারীর সেবা করেছেন। মাতাজি এবং পিতাজির মতো তিনিও সকল রকম কুসংস্কারের বিরোধী।…

শ্রীশ্রীদেবীশক্তিমাতাজিদের মাহাত্ম্য প্রচার, অধ্যাত্ম অনুপ্রেরণা ও মুমুক্ষুদের আত্মপ্রদর্শনের পথনির্দেশের উদ্দেশ্যে পিতাজি মহারাজ যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই মাতৃকাশ্রম প্রণবসংঘের বর্তমান সংঘগুরু তিনি। মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য, তাকে দেবতার স্তরে পৌঁছে দেবার জন্য যে অমৃতবাণী, যে উপদেশ তিনি সমাজকে দান করেছেন তা সবকালেই প্রযোজ্য। মানুষকে ভালোবাসা মানুষকে সেবা করাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। সেই মন্ত্রেই তিনি সকলকে দীক্ষিত করে তুলতে চান। তাই মানুষকে সেবা করার জন্য আশ্রমে যে কর্মোদ্যোগের এবং তাঁর সার্থক রূপায়ণের মহান ইচ্ছার কথা পিতাজি মহারাজ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর একান্ত ইচ্ছা সেগুলি যাতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়।’

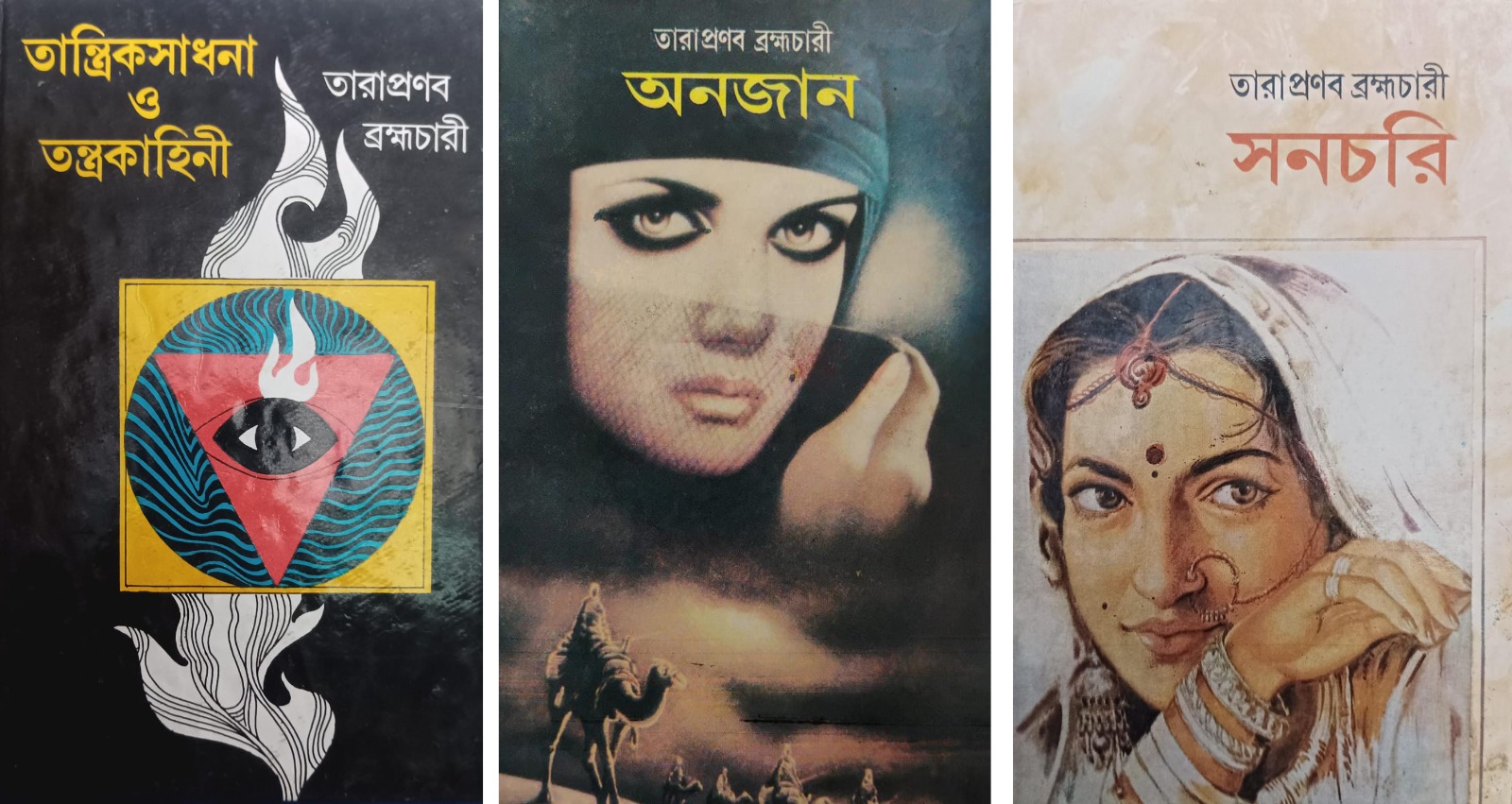

দে’জ থেকে ব্রহ্মচারীজির দ্বিতীয় বই ‘তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রকাহিনী’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। এই বই হওয়ার আগে দীর্ঘদিন ধরে, সম্ভবত কয়েকবছর, ‘আশ্রমের সুধীর চৌধুরীর উৎসাহে এবং বিকাশ বসু-র তত্ত্বাবধানে’ ধারাবাহিকভাবে ‘উল্টোরথ’ পত্রিকায় তিনি ‘তন্ত্রকাহিনী’ লিখছিলেন। সেই লেখাগুলি থেকেই ‘তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রকাহিনী’ বইটি তৈরি হয়। যতদূর মনে পড়ছে, বিকাশ বসু সেসময় ‘উল্টোরথ’ পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন।

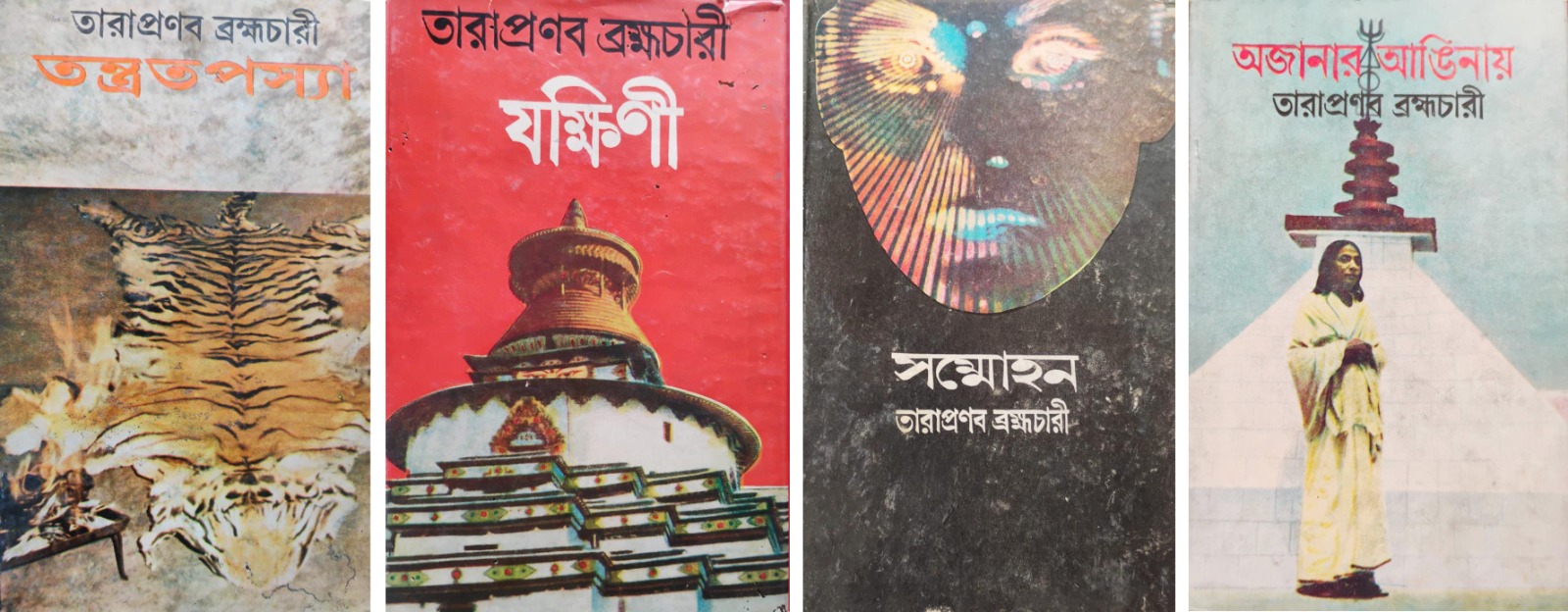

এর দু-বছর পরে আমি প্রকাশ করলাম ‘বহুরূপে দেবতা তুমি’ এবং ‘অশরীরী’। আর ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত পর-পর প্রকাশিত হল– ‘যক্ষিণী’, ‘কে তুমি’, ‘আজও যা ঘটে’, ‘যোগিনী’, ‘গোপন সাধনা’, ‘অজানার আঙিনায়’। ‘গোপন সাধনা’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩-র বাংলা নববর্ষে এবং ‘অজানার আঙিনায়’ বেরুল সে-বছরের সেপ্টেম্বরে।

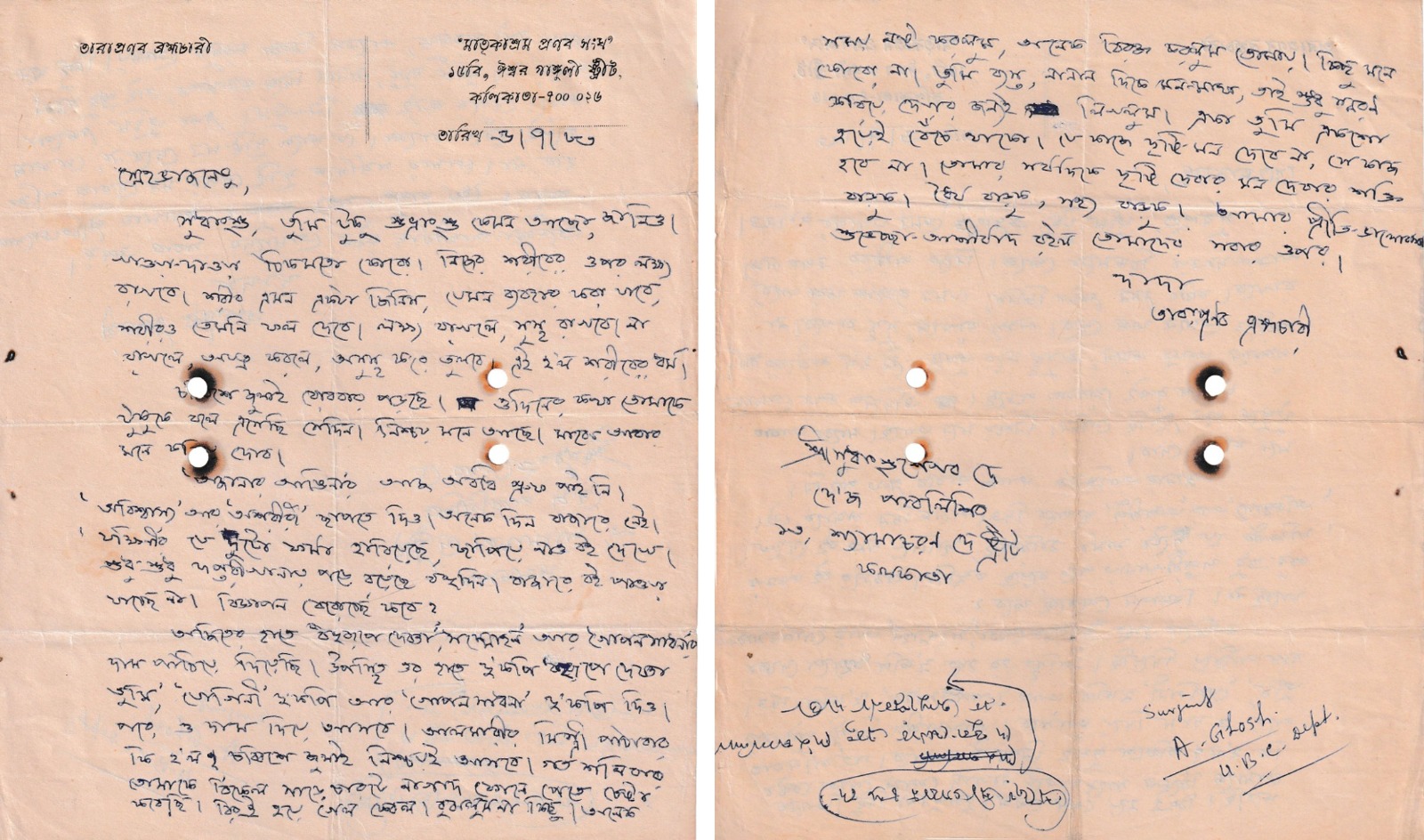

পুরোনো চিঠির বান্ডিলে দেখছি ব্রহ্মচারীজির একটাই চিঠি আছে যেটা ১৯৮৩ সালেরই জুলাই মাসের ৬ তারিখে লেখা। মাতৃকাশ্রম প্রণবসংঘ থেকে নিজের প্যাডে তিনি লিখেছেন–

‘স্নেহভাজনেষু,

সুধাংশু,

তুমি টুকু শুভ্রাংশু কেমন আছো জানিও। খাওয়া-দাওয়া ঠিক মতো কোরো। নিজের শরীরের ওপর লক্ষ্য রাখবে। শরীর এমন একটা জিনিস, যেমন ব্যবহার করা যাবে, শরীরও তেমনি ফল দেবে। লক্ষ্য রাখলে, সুস্থ রাখবে। না রাখলে, অযত্ন করলে, অসুস্থ ক’রে তুলবে। এই হ’ল শরীরের ধর্ম।

চব্বিশে জুলাই রোববার পড়ছে। ওদিনের কথা তোমাকে টুকুকে বলে এসেছি সেদিন। নিশ্চয় মনে আছে। মাঝে আবার মনে করিয়ে দোব।

‘অজানার আঙিনা’র আজ অবধি প্রুফ পাই নি। ‘অবিশ্বাস্য’ আর ‘অশরীরী’ ছাপতে দিও। অনেক দিন বাজারে নেই। ‘যক্ষিণী’র যে দুটো ফর্মা হারিয়েছে, ছাপিয়ে নাও বই দেখে। শুধু শুধু দপ্তরীখানায় পড়ে আছে বহুদিন। বাজারে বই পাওয়া যাচ্ছে না। বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে কবে ? অজিতের হাতে ‘বহুরূপে দেবতা’, ‘সম্মোহন’ আর ‘গোপন সাধনা’র দাম পাঠিয়ে দিয়েছি। উপস্থিত ওর হাতে দু’কপি ‘বহুরূপে দেবতা তুমি’, ‘যোগিনী’ দু’কপি, আর ‘গোপন সাধনা’ দু’কপি দিও। পরে ও দাম দিয়ে আসবে। আলমারীর মিস্ত্রি পাঠাবার কি হল ? চব্বিশে জুলাই নিশ্চয়ই আসবে।

গত শনিবার তোমাকে বিকেল চারটে নাগাদ ফোনে পেতে চেষ্টা করেছি। রিংই হয়ে গেল কেবল। বুঝলুম না কিছু। অনেক সময় নষ্ট করলুম, অনেক বিরক্ত করলুম তোমায়। কিছু মনে কোরো না। তুমি ব্যস্ত, নানান দিকে মন-মাথা তাই শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই লিখলুম। একা তুমি একশো হয়েই বেঁচে থাকো। যে কাজে দৃষ্টি মন দেবে না, সে কাজ হবে না। তোমার সর্ব দিকে দৃষ্টি দেবার শক্তি বাড়ুক। ধৈর্য বাড়ুক, সহ্য বাড়ুক। আমার প্রীতি- ভালোবাসা-শুভেচ্ছা-আশীর্বাদ রইল তোমাদের সবার ওপর।

দাদা

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী’

চিঠির দ্বিতীয় পাতার এক কোণে আবার দেখছি লিখেছেন ‘শ্রদ্ধেয় শ্রীভগবান চন্দ্র দে/ দে বুক ষ্টোর ও দে’জ পাবলিশিং-এর অনুপ্রেরণা দাতা’। তিনি নিজের বইপত্র নিয়েও যে খুবই সচেতন ছিলেন তা-ও বোঝা যায়। তাঁর বই যেমন আমাদের দোকানে বা বইপাড়ার অন্যত্র পাওয়া যেত, তেমনই আশ্রম থেকেও বিক্রি হত। ‘অজিত’ সম্ভবত আশ্রমেই থাকতেন। তিনি মাঝে-মাঝে আমার কাছে ব্রহ্মচারীজির বইপত্র বা চিঠি দেওয়া-নেওয়া করতে আসতেন। এই চিঠিটা যখন লেখা সেই সময় আমার অসুস্থতার কথা আগেও কয়েকবার বলেছি। চব্বিশে জুলাই আশ্রমে যাওয়ার জন্য যে লিখেছেন– সেটা ছিল গুরুপূর্ণিমার দিন। গুরুপূর্ণিমার অনুষ্ঠানে আমরা আশ্রমে যেতাম। তবে শুধু ওই দিনই নয়, আমি মাঝে-মাঝেই সপরিবারে মাতৃকাশ্রমে যেতাম। চিঠিতে শুভ্রাংশু বলতে তিনি অপুকে বুঝিয়েছেন। যদিও ওর ভালো নাম শুভঙ্কর– ব্রহ্মচারীজি আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে ওকে শুভ্রাংশু বলতেন। বহুবার আশ্রমে গিয়ে অপু লুচি-তরকারি খেয়ে দিব্যি ঘুমিয়েও নিয়েছে। আমি ঈশ্বর দেখিনি, কিন্তু দেবোপম মানুষ দেখেছি ব্রহ্মচারীজির মধ্যে। নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে এত ভালবাসতে আর কাউকে দেখিনি।

ব্রহ্মচারীজির সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগাযোগ আরও নিবিড় হয় এবং ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৮-এর বইমেলার মধ্যে দে’জ পাবলিশিং থেকে তাঁর আরও ১৭টি বই প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৯৮৪-র বইমেলার সময় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ‘তন্ত্রতপস্যা’। এই বইটির প্রচ্ছদ করেছিলেন সোমনাথ ঘোষ।

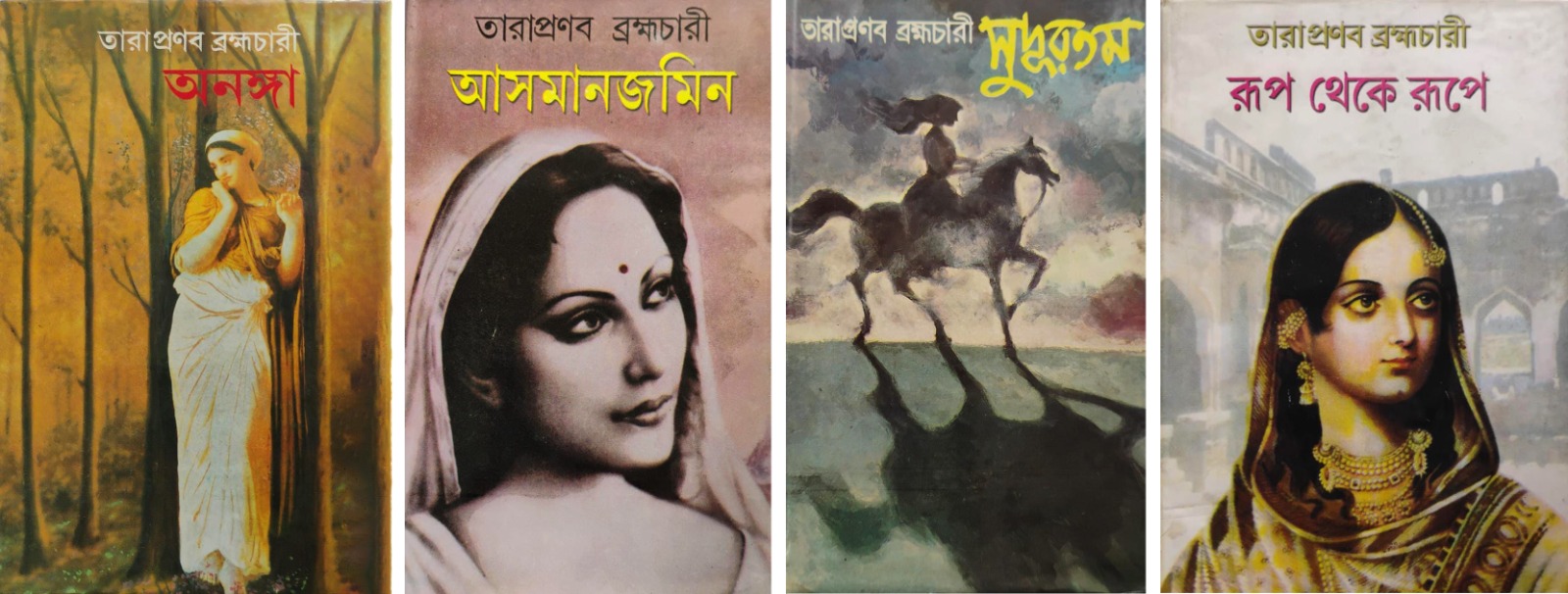

১৯৯৯-এর বইমেলায় আমি ছাপলাম তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর নতুন উপন্যাস ‘অনজান’। বইটির পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘কত বছর হয়ে গেল, কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে তাজমহল। সেই প্রেমের সমাধিতে মিশে আছে নাম না জানা কবি, আর শিল্পীর চোখের জল। জীবনও কি আসলে এমনই স্বপ্ন, চোখের জলে বোনা অশ্রুমালা ? প্রেম কি শুধু মৃদু ফুলহার নয়? বিষম জ্বালাও কি লুকিয়ে আছে তার গভীরে? এক জন্মের প্রেম কি আগামী জন্মের কাঁটাতার পেরিয়ে ফুল হয়ে ফোটে? নাকি গত জন্মের ফেলে আসা ধূসর পথের ধারে নীরব অশ্রুপাতই শুধু নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়? অন্তরের গহনে ঘুমিয়ে থাকে যে অন্তর, তাকে ঘিরেই তো যাবতীয় রহস্যের মায়া। জন্মান্তর কি ঘুরে আসে জন্মে জন্মে? না হলে অপরিচয়ের ঘোর লাগা প্রিয় নারী বা পুরুষটিকে কেন মনে হয় বড় চেনা ! কত না আপন। কেন মনে হয় মোরা আর জনমের হংস মিথুন ছিলাম? আর এই জন্মে? সেই বোঝা না বোঝা যন্ত্রণা, ভালো লাগা আর পাওয়া না পাওয়া নিয়েই অনজান-এর কাহিনী। সন্ন্যাসী-সাহিত্যিক তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর জাদু কলমে এ এক নতুন মায়াঘোর। অলীক পৃথিবীর স্বপ্ন-সম্ভবের খেলা।’ এই বইয়ের ভূমিকার শেষে লেখক জানিয়েছেন– ‘আমার অতি স্নেহভাজন প্রথিতযশা লেখক শ্রী কিন্নর রায় এই বইটির সম্পূর্ণ ডিকটেশন নিয়ে বইমেলায় তাড়াতাড়ি প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। তাকে আমার ভালোবাসা-শুভেচ্ছা রইল।’ এর পর থেকে ব্রহ্মচারীজির প্রায় সব বইয়ের ক্ষেত্রেই কিন্নরদা ডিকটেশন নিয়ে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

২০০০ সালের বইমেলার সময় প্রকাশিত হল তাঁর আরেকটি উপন্যাস ‘সনচরি’। এই বইয়ের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন–

‘মানুষের মনের মধ্যে দু রকমের খেলাই চলে বেশির ভাগ সময়।

একটি দানবের। একটি দেবতার। এই দেবতা আর দানবের যুদ্ধে কখনও দানব জয়ী হয়েছে, কখনও দেবতা।

লোকচক্ষে বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় দানবের জয়। অনেক সময় আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী, আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী অনেক কিছু তৈরি করে নি। এই তৈরি ভুল করেই করি। ভুল বুঝেই করি।

অহঙ্কারের আধিপত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে ভুল করি দেবতাকে দানব ভেবে আর দানবকে দেবতা ভেবে।

ভুল বোঝার ফলেই অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে ভেতরে বাইরে। দুর্বিষহ পিপাসা মেটানোর জন্যে তৃষ্ণার জল খুঁজি। সে জল শান্তিজল।

আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে মানুষের দেব-মন আর দানব-মনের ঘটনা পরিবেশন করেছি আমি এ বইয়ে…’

দু-বছর পরে ফের বইমেলার সময় প্রকাশিত হল তাঁর আরেকটি উপন্যাস– ‘অনঙ্গা’। মনের সূক্ষ্ম টানা-পোড়েনের ছবি দেখা যায় এই উপন্যাসটিতে। মানবজীবনের বিচিত্র গতির ছোঁয়াও পাওয়া যায় এর শব্দের কারুকাজে। পাঠককে মাঝেমাঝেই তিনি রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখিও দাঁড় করিয়ে দেন তিনি। রচনাশৈলীর গুণে ‘অনঙ্গা’ সত্যিই অনন্য।

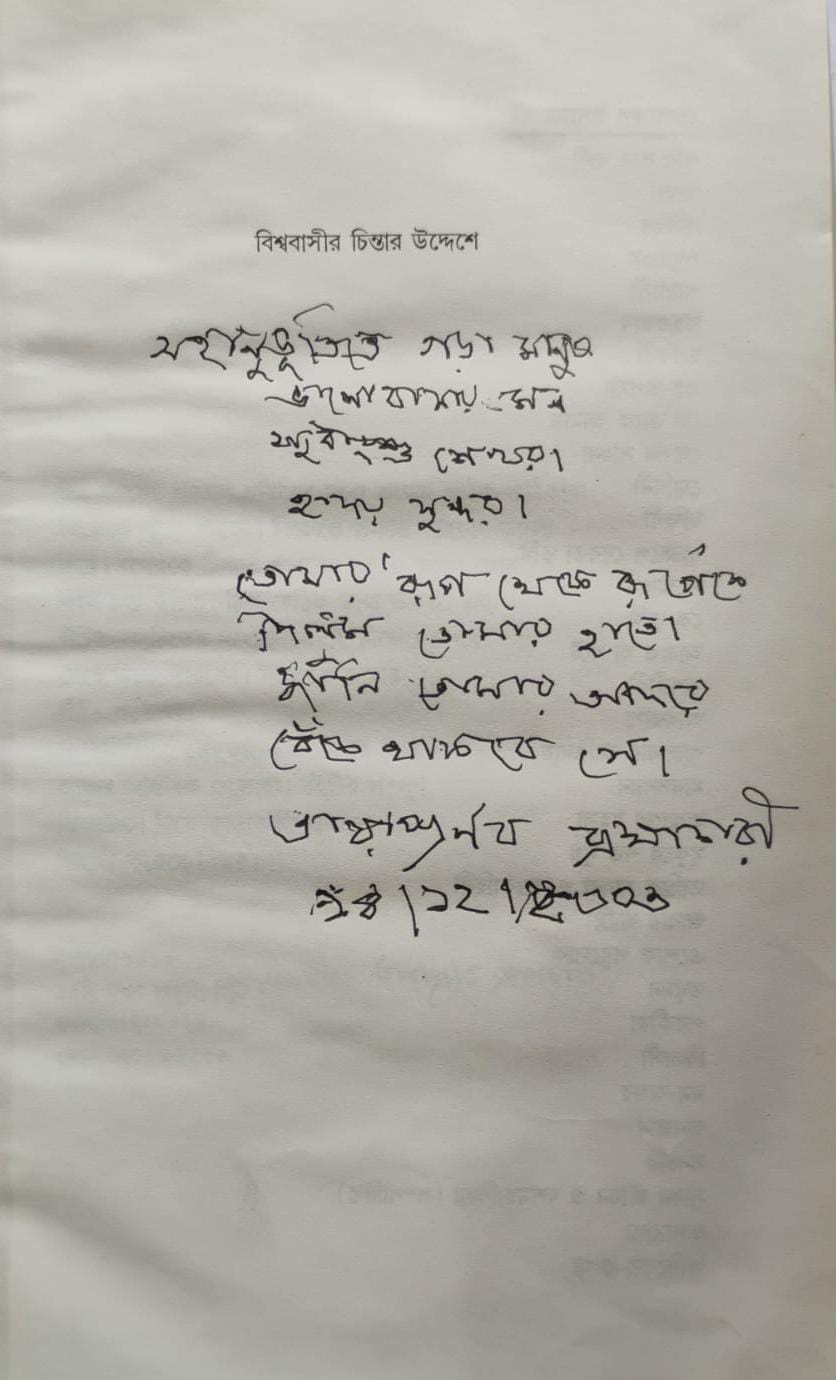

২০০৪-এর বইমেলায় বেরুল ‘রূপ থেকে রূপে’। তখন তাঁর শরীর খুব একটা ভালো নয়। যথারীতি কিন্নরদার সাহায্য নিয়েই তৈরি হল বইটির পাণ্ডুলিপি। এই বইয়ের ভূমিকায় ব্রহ্মচারীজি লিখেছেন– ‘এই বইয়ের প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকারা নিজেকে খুঁজে পাবেন। নিজেকে চিনতে পারবেন ভালো করে। অপরকে চিনতে পারবেন ভালো করে। কোন পথে চলা উচিত। ঠিক-বেঠিক ভাবা উচিত। এই উচিত-অনুচিতের মধ্যে নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নিতে পারবেন।…’ বইটির উৎসর্গের জায়গায় তিনি লিখেছেন– ‘বিশ্বাসীর চিন্তার উদ্দেশে’। চতুর্থ প্রচ্ছদে যে কথাগুলি লেখা হয়েছিল তা এখনও খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয়– ‘…রূপ ও অরূপের কাটাকাটি খেলায় ‘অ’ টুকু ঝরে গেছে। থেকে গেছে রূপ, রূপই শুধু। আবার এই রূপ থেকেই বোধহয় শুরু হয়েছে অরূপের সন্ধান। যে খোঁজটুকু মানুষের জীবনে বড় দরকারি। হয়ত বা অবশ্যম্ভাবীও বটে।…’

এই বছরের শেষ দিকে ব্রহ্মচারীজি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁকে হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভরতিও করতে হয়। সেসময় তিনি ‘আসমানজমিন’ বইটি লিখছিলেন। হাসপাতালেই বইয়ের কাজ শেষ করেন। মনের জোরে খানিক সুস্থ হয়ে প্রায় জোর করেই আশ্রমে ফিরে আসেন, আশ্রমেই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেন। ২০০৫-এর জানুয়ারিতে দে’জ পাবলিশিং থেকে যখন প্রকাশিত হল ব্রহ্মচারীজির ‘আসমানজমিন’, তখন তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই।

পয়লা বৈশাখের পুরোনো খাতার পাতা উলটোতে গিয়ে চোখে পড়ল ১৩৮৮ (ইংরেজি ১৯৮১) বঙ্গাব্দের নববর্ষের সকালে ব্রহ্মচারীজির লেখা পাতাটি। তিনি লিখেছেন–

‘সুধাংশু শেখর দে

নতুন জীবন আসুক

আসুক ঐশ্বর্য

আসুক সম্মান।

হয়ে ওঠো ইতিহাস

তুমি

আপন মহিমায়।

হয়ে থাকো চিরজীবী

চিরভাস্বর।’

প্রতি বছরই এমন সংক্ষিপ্ত আশীর্বাণী লিখতেন ব্রহ্মচারীজি। তবে ১৩৯৯ (১৯৯২) বঙ্গাব্দের নববর্ষের খাতায় দেখছি তিনি দুটি পুনশ্চ সহ তিন পাতা জুড়ে লিখেছেন–

‘শুভ নববর্ষ ১৩৯৯

১ লা বৈশাখ। সকাল ৭টা

দে’জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার প্রিয়ভাজন শ্রীমান সুধাংশুশেখর দে। সুধাংশুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়। মনে হয় জন্ম জন্মান্তরের। ওকে যখন প্রথম দেখি, তখন ও কিশোর। তখনই কিন্তু আমি বিরাট এক মানুষকে দেখেছিলুম ওর মধ্যে। একটা প্রকৃতির মধ্যে বহু প্রকৃতি। কত না প্রতিভার সমন্বয়। আমার সে দেখা আজ সার্থক।

সে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান, তার সততা তার ব্যবহার তার আতিথেয়তা তার কর্মশক্তি মমতা-দাতা [য.]– এসব গুণ যেন মানুষের জীবনে আদর্শ উদাহরণ হয়ে থাকে। সুধাংশু দীর্ঘজীবী হোক। দে’জ পাবলিশিং দীর্ঘজীবী হোক। সকলকে আমার ভালোবাসা শুভেচ্ছা-আশীর্বাদ জানাই।

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

পু: সুধাংশুর নিজের মুখের কথা। বাবা কর্মযোগী ছিলেন। মা স্নেহময়ী জননী। বাবা স্বনামধন্য। শ্রী ভগবান দে। তাঁর কাছেই সুধাংশুর ব্যবসা শেখা। তার মায়ের কাছে শেখা ব্যবহার-ভালোবাসা। এই দু’টোই তার জীবনের মূলধন। মা-বাবার আশীর্বাদ তার মাথায় রয়েছে। তাই তার পাবলিশিংয়ের কর্মী-সহযোগীরা তার ভাই। তার আপন জন।

স্ত্রী টুকুও সুধাংশুর দেহরক্ষী সহকর্মী-সহমর্মী। একমাত্র সন্তান অপুও বাবা সুধাংশুর মতো হয়ে উঠুক ভবিষ্যৎ-জীবনে আজ এই প্রার্থনা করি।

অতীতের অশুভ ধুয়ে মুছে যাক বরাবরের জন্যে।

সুধাংশুর প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা শ্রীমান সুভাষ ও তার সুযোগ্য সহধর্মিণী মানু এরা সুধাংশুর দক্ষিণ হস্ত। এদের– এদের ছেলেদের আমার শুভ আশীর্বাদ। সকলের মঙ্গল হোক।

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

পু : সুধাংশুর বড়দা আর মেজদা শ্রীহিমাংশুশেখর দে শ্রী পরেশচন্দ্র দে। এদের দু’জনের স্নেহ-ভালোবাসায় সুধাংশু আজ এগিয়ে গেছে। এদের উপদেশ এদের আশীর্বাদ সহযোগিতা সুধাংশুর জীবনে মস্ত বড়ো প্রেরণা [।] এদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা-আশীর্বাদ। এদের কল্যাণ হোক।

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী’

এই লেখায় ব্রহ্মচারীজি সংক্ষেপে যেন আমার পারিবারিক ইতিহাসই লিখে দিয়েছেন। তখনও আমাদের জীবনে ঋদ্ধি আসেনি– আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র ঋদ্ধির (উদ্দালক) জন্ম সেবছরের জুন মাসে।

শেষ যে-বার ব্রহ্মচারীজি পয়লা বৈশাখে আমাদের বাড়ি আসেন সেটা ছিল ১৩১১ বঙ্গাব্দ (২০০৪)। তাঁর শরীর তখন থেকেই খুব ভালো নয়। প্রথম পাতায় লাল কালিতে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিয়ে তিনি সেই খাতার শুরুতেই ঈষৎ কাঁপা হাতের লেখায় লিখেছিলেন–

‘মহান!

পাবলিশিং জগতে

বেঁচে থাকুক তব অবদান

একনিষ্ঠ সাধক তুমি

তোমার কর্মবিধানে।

সুধাংশুশেখর

হয়ে থেকো চির উচ্চশিখর।’

এই সব কথা লিখতে গিয়ে আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, আর মনে পড়ছে ব্রহ্মচারীজির দু’টি চোখের কথা। অমন মায়া জড়ানো চোখও আমি এ-জীবনে দেখিনি। কত মানুষের সঙ্গেই তো পরিচয় হল, কত শুভানুধ্যায়ী– কিন্তু তাঁর কাছে আমি যে মানসিক শক্তি পেতাম তা লিখে বোঝানো কঠিন। আমি ব্রহ্মসাধনার কিছুই জানি না। তিনিও আমাকে তাঁর সাধনার কথা কোনও দিন বলেননি। ভক্ত হিসেবেও গড়তে চাননি। কেবল ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। আমার সাফল্য-ব্যর্থতাকে নিজের সাফল্য-ব্যর্থতার মতো দেখেছেন। মানসিক জোর দিয়েছেন ঘুরে দাঁড়ানোর। এমন মানুষকে প্রণাম জানানো ছাড়া আর কী-ই বা দিতে পারি ?

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব…………………

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved