নতুন লেখককে এড়িয়ে গিয়ে পুরনো লেখকদেরই বই ক্রমাগত করে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের চিন্তার স্থবিরতা আছে বলে আমার মনে হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর লেখকের বইগুলোর কপিরাইট মুক্ত হয়ে গেলে প্রকাশককে আর লেখকের রয়্যালটি দিতে হয় না ঠিকই। কিন্তু রয়্যালটিবিহীন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার কিংবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত– এইসব বই তো আর বিনামূল্যে ছাপানো ও বাঁধানো যায় না। ইদানীং কিছু প্রকাশকের দেখছি ঝোঁকটা রয়্যালটি মুক্ত বইয়ের ওপর। কারণ খরচ দশ থেকে পনেরো শতাংশ কম লাগছে। কিন্তু একটু গভীরে গেলে মনে হয়, রয়্যালটি যুক্ত বই-ই প্রকাশকের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, সুবিধে অনেকগুলো। একই বইয়ের দশ-পনেরো রকম সংস্করণ বাজারে থাকবে না। বইটা আপনি নির্ভয়ে প্রচার করতে পারবেন।

২৩.

কলকাতা বইমেলার প্রথম তিন বছর আমি কোনও স্টল পাইনি। ১৯৭৯ সালে প্রথমবার আমাদের জন্য স্টল বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭৬ সালের প্রথম বইমেলা থেকেই আমি স্টল পাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেসময় আমাদের কেবলমাত্র ‘বুক-সেলার’ তকমা দিয়ে স্টল দেওয়া হয়নি। যদিও ততদিনে প্রকাশনায় আমার ছ’-বছর কেটে গেছে। এমনকী, তার মধ্যে দে’জ পাবলিশিং-এর দুটো বই সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারও পেয়েছে। তবু কর্তৃপক্ষ দে বুক স্টোরের পরিচয়টা মাথায় রেখে আমার আবেদন তিন-তিনবার অগ্রাহ্য করেন। অবশ্য ১৯৭৯-তে তাঁরা সেই যে প্রথমবার আমাকে স্টল দিলেন– তারপর থেকে বইমেলায় দে’জ নেই, এমনটা কখনও হয়নি।

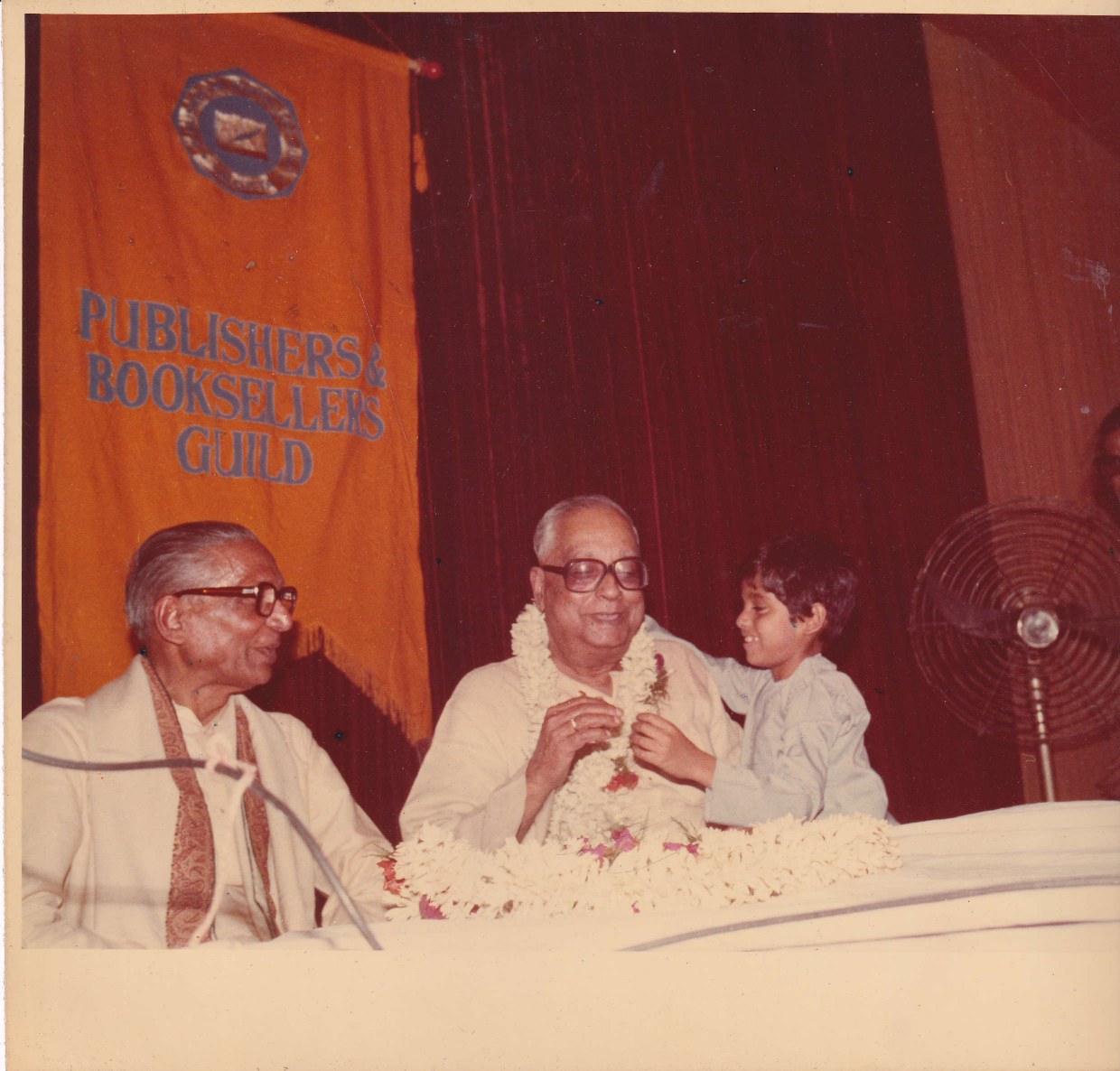

কলকাতা বইমেলার প্রাণপুরুষ হলেন ‘ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্স’-এর বিমল ধর। ১৯৭৫ সালে ১৪ জন সদস্যকে নিয়ে প্রথমে পাবলিশার্স গিল্ড গঠিত হয়, পরে গিল্ডের নাম পাল্টে হয় ‘পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড’। সেই-গিল্ডই ১৯৭৬ সাল থেকে কলকাতা বইমেলা করে আসছে। এর মধ্যেই ১৯৮৪ সালে বইমেলা ‘আন্তর্জাতিক’ স্বীকৃতি পেয়েছে। বিমল ধরের সঙ্গে প্রথম থেকেই ছিলেন এম সি সরকার-এর সুপ্রিয় সরকার, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানির প্রবীর দাশগুপ্ত, জিজ্ঞাসা প্রকাশনার শ্রীশ কুণ্ড প্রমুখ। গিল্ডের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মিনার্ভা অ্যাসোসিয়েটস-এর সুশীল মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কলকাতা বইমেলার প্রথম বছরের সভাপতি ছিলেন শ্রীশ কুণ্ড। তাঁর জিজ্ঞাসা প্রকাশন সংস্থা বাংলা প্রকাশনা জগতে একটি অবিস্মরণীয় নাম। শ্রীশবাবুর প্রয়াণের পর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় সম্ভবত ‘কলকাতার কড়চা’-য় যে-কথাগুলো লেখা হয়েছিল তা আমার পুরনো পেপার কাটিংয়ের ফাইলে পেয়ে গেলাম। লেখাটি কার তা আজ বলা শক্ত, তবে ছোট্ট লেখাটিতে শ্রীশবাবুর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়–

‘‘একমাথা সাদা চুল। গায়ে ধবধবে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি। পোশাকের মতোই পরিচ্ছন্ন মানুষ। উত্তেজনাহীন বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। কলকাতার প্রকাশক এবং লেখক মহলে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার, যিনি ‘জিজ্ঞাসা’র শ্রীশ কুণ্ডকে জানতেন না। ঢাকার মানিকগঞ্জের ছেলে। কলকাতা এসেছিলেন পড়তে। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। ছাত্রজীবনেই স্বদেশিওয়ালাদের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেন। তারপর ঝাঁপ দেন একের পর এক আন্দোলনে। আইন পড়েছিলেন, কিন্তু আইনজীবী না হয়ে মেতে ওঠেন বাংলা বই ছাপার কাজে। ‘জিজ্ঞাসা’র প্রতিষ্ঠা ১৯৪৪-এ। প্রথম বই, এখনও নিশ্চয়ই মনে আছে অনেকের– ‘ফেরে নাই শুধু একজন’। খাজা আমেদ আব্বাসের বিখ্যাত বইটির ঝরঝরে অনুবাদ। অধিকাংশ বাঙালি সেদিনই বোধহয় বিস্তারিত জেনেছিলেন ডঃ কোটনিশের অমর-কাহিনী। বহুদিন পরে মিসেস কোটনিশ যখন কলকাতার পথে, তখনই হঠাৎ অকালে চলে গেলেন শ্রীশবাবু। প্রকাশক হিসেবে একদিক থেকে তাঁকে বোধহয় বলা যায় অনন্য। কেননা, তাঁর কাছে বই বলতে বোঝাত প্রবন্ধের বই। রাশি রাশি বই ছেপেছেন তিনি, কিন্তু সবই প্রবন্ধ। রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারেও বিশেষ ভূমিকা ছিল তাঁর। বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের শাখাপ্রতিম ছিল ‘জিজ্ঞাসা’। ক’বছর আগে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের স্টাইলে তিনি শুরু করেছিলেন নতুন এক প্রবন্ধমালার প্রকাশ– ‘বিচিত্র বিদ্যা’। আশা করব তাঁর পরেও জিজ্ঞাসা বাঁচিয়ে রাখবে শুধু এই গ্রন্থমালাটিই নয়, শ্রীশবাবুর ধ্যান-জ্ঞান প্রবন্ধ সাহিত্যের সেই অবহেলিত ধারাটি।’’

১৯৭৬ সালের প্রথম বইমেলা হয়েছিল মার্চ মাসের ৫ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত। সেবার বইমেলা হয় সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল আর বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের উল্টোদিকের মাঠে, তারপর ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মেলা হয় রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকে। ১৯৮৪ সালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। এরপর থেকে দীর্ঘদিন ময়দানে পার্ক স্ট্রিট সংলগ্ন চত্বরে বইমেলা হয়। ২০০৭ সালে বইমেলাকে চিরকালের জন্য ময়দান ছেড়ে চলে আসতে হল। পরিবেশ সংক্রান্ত মামলার কারণে মেলা করা হল সল্টলেক স্টেডিয়ামের সামনের মাঠে। ২০০৮-এর বইমেলার আয়োজন করা হল পার্ক সার্কাস ময়দানে। কিন্তু উদ্বোধনের আগের দিন একটি জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের রায়ে পার্ক সার্কাস ময়দানেও মেলা করা গেল না। তাই সেবছরও যুবভারতীতেই মেলা হয়– যদিও সে-মেলা সরাসরি গিল্ড করেনি; তখনকার ক্রীড়া, যুবকল্যাণ ও পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর উদ্যোগে একটি কমিটি তৈরি করে সেবার মেলা হয়। সে-কমিটিতে গিল্ডের প্রতিনিধিও ছিল। ২০০৯ সাল নাগাদ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সায়েন্স সিটির সামনে মিলনমেলা প্রাঙ্গণে বইমেলা হোক, এমন আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই মিলনমেলার মাঠেই সেবছর গিল্ড আবার বইমেলা করে। কয়েক বছর সেখানে মেলা করার পর ২০১৮ সাল থেকে বইমেলা হচ্ছে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে– পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বইমেলাকে স্থায়ী ঠিকানাই শুধু দেননি, এখন সেন্ট্রাল পার্কের যে-অংশে মেলা হয় তার নামকরণ করে দিয়েছেন ‘বইমেলা প্রাঙ্গণ’।

কলকাতা বইমেলার ভাবনাটা বিমলবাবুদের মাথায় আসে সম্ভবত ১৯৭২-এ দিল্লিতে আয়োজিত বিশ্ব বইমেলার পর। তার আগে কিন্তু দেশের বেশ কয়েক জায়গায় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ছোট আকারে নিজেদের বইয়ের মেলা আয়োজন করেছে। কিন্তু কলকাতায় কখনও শুধু বই নিয়ে তেমন মেলা হয়নি। ১৯৭৪ সালে বিমলবাবু কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে প্রথমবার এনবিটি-র সঙ্গে একটি বইমেলা করেন। সেই মেলার সাফল্যই কলকাতা বইমেলা শুরু করার প্রাথমিক ইন্ধন বলে মনে করা হয়। তার ঠিক পরের বছরই কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে ‘ওয়ার্ল্ড অফ পেপারব্যাকস’ নাম দিয়ে গিল্ডের তরফে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আর ১৯৭৬-এ শুরু হল কলকাতা বইমেলা। আজকের কলকাতা বইমেলা বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। মানুষের অংশগ্রহণই এই মেলাকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

আমাদের বইমেলার ভালোর দিকটা আগেই বলে দেওয়া ভালো। বাংলা ভাষার পীঠস্থান কলকাতা শহরের বইমেলা এমনই একটা জায়গায় পৌঁছেছে যার কোনও তুলনা সারা পৃথিবীর কোনও দেশেই নেই। এই মেলায় প্রধানত বাঙালিরাই আসেন। তাঁদের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যপ্রীতি নিয়ে ইদানীং যে-গুজবটা রটানো হচ্ছে তা যে নির্ভেজাল মিথ্যা, তা বইমেলার যে-কোনও গেটের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই বোঝা যায়। যদিও বই নিয়ে আমাদের এই অংহকার ধরে রাখতে গেলে অনেক পরিশ্রমের দরকার। পরিকল্পনার প্রয়োজন। সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। বইপ্রেমীদের এই জনস্রোত যাতে আগামীদিনেও রুদ্ধ না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কার? আমার তো মনে হয়, প্রধান দায়িত্ব মেলার যারা উদ্যোক্তা তাদেরই। অর্থাৎ বাংলা ভাষার প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতাদের। যে-বইয়ের খোঁজে পাঠক এই মেলায় আসেন তার নেপথ্যে কিন্তু অনেক মানুষ আছেন। একেবারে শুরুতেই রয়েছেন লেখক, তারপর বর্ণসংস্থাপক, কাগজ বিক্রেতা, মুদ্রাকর, প্রুফ সংশোধক, প্রচ্ছদ শিল্পী, প্রচ্ছদ মুদ্রক, দপ্তরী, পুস্তক বিক্রেতা এবং তার কর্মীরা। এদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখার দায়িত্ব প্রকাশকের। এর মধ্যে লেখক ছাড়া সবাইকেই নগদ বিদায় করতে হয়। লেখকের ভাগ্য অনেকটা জড়িয়ে থাকে বইটার বিক্রির সাফল্যের ওপর। তিনি পুরোপুরি প্রকাশকের সততা এবং নিপুণতার ওপর নিভরশীল। বলা বাহুল্য, বই বিক্রি হয় লেখকের লেখার সুবাদে। বাকি সব কিছু প্রকাশকের, বইটাকে পাঠযোগ্য করার জন্য। কিন্তু নতুন লেখককে এড়িয়ে গিয়ে পুরোনো লেখকদেরই বই ক্রমাগত করে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের চিন্তার স্থবিরতা আছে বলে আমার মনে হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর লেখকের বইগুলোর কপিরাইট মুক্ত হয়ে গেলে প্রকাশককে আর লেখকের রয়্যালটি দিতে হয় না ঠিকই। কিন্তু রয়্যালটিবিহীন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার কিংবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত– এইসব বই তো আর বিনামূল্যে ছাপানো ও বাঁধানো যায় না। ইদানীং কিছু প্রকাশকের দেখছি ঝোঁকটা রয়্যালটি মুক্ত বইয়ের ওপর। কারণ খরচ দশ থেকে পনেরো শতাংশ কম লাগছে। কিন্তু একটু গভীরে গেলে মনে হয়, রয়্যালটি যুক্ত বই-ই প্রকাশকের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, সুবিধে অনেকগুলো। একই বইয়ের দশ-পনেরো রকম সংস্করণ বাজারে থাকবে না। বইটা আপনি নির্ভয়ে প্রচার করতে পারবেন। তারপর একই বই অন্য প্রকাশকের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য দাম কম করতে হবে। পুস্তক-বিক্রেতাও এতরকম বইয়ের মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ পেলে কমিশন বাড়াতে চাইবেন। তাতে দেখা যাবে লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে ফেলেছে। এবার খরচ কমাবার জন্যে সবাই উঠে পড়ে লাগবে। অতএব শুরু হবে বইয়ের কাগজ নিম্নমানের দেওয়া, বাঁধানোর খরচ কমানো। প্রোডাকশনে খরচ কম করে যদি অসংখ্য ভুলে ভরা বইও হয় তাহলেও কেউ বলার নেই। প্রশ্ন হতে পারে, এসব জেনে বুঝেও কেন যাট বছর আগে মৃত লেখকদের সন্ধানে প্রকাশকরা ছুটছেন? উত্তরটা শুধু রয়্যালটি এড়ানোর জন্য বললে সবটা বলা হয় না। প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়াটাই একটা ব্যাপার। কপিরাইট থাকলে সবাই কি রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র কি উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের প্রকাশক হওয়ার সুযোগ পেতেন। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে প্রকাশকদের একটা যৌথ দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। যেমন বউবাজারের জুয়েলাররা চাইবেন, বউবাজারের বদনাম না হয়– এই দায়িত্বটা শুধু সমালোচকদের ঘাড়ে চাপিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কারও পক্ষে নিরাপদ নয়। বাংলা বইয়ের একটা ন্যূনতম মান নির্ধারণের সময় বোধহয় এসে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থেই এটা করা প্রয়োজন। এই মান গড়ে উঠতে অবশ্যই হতে সময় লাগবে। কারণ প্রধান অন্তরায় বইয়ের দাম– প্রোডাকশন খরচ ক্রমবর্ধমান, বিজ্ঞাপন খরচও অনেক বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে মুদ্রণসংখ্যা বেশিরভাগ বইয়েরই বলার মতো নয়। এর ওপর বড় সংকট কোনও-কোনও জায়গায় বইয়ের পাইরেসি। নকল বন্ধ না হলে শেষপর্যন্ত বাংলা ভাষার লেখকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সব থেকে বেশি। ঠিক যেমন হয়েছেন গানবাজনার জগতে। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংস করেছে পাইরেসি। সেরকম পরিস্থিতি যাতে আমাদের না হয়, তার জন্যে নিজেদের মধ্যে অনেক বেশি সচেতনতা প্রয়োজন। এই সচেতন সমঝোতার পথ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাণবন্ত রাখার প্রয়োজনে। যাতে প্রকাশক ও পুস্তক-ব্যবসায়ীরা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হন।

কলকাতা বইমেলায় আমার ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতা। ২০০৬ সালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাতেও গিয়েছি। সেবার ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার থিম ছিল ‘ইন্ডিয়া’, আর মেলার উদ্বোধক ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। সেখানকার মেলা বিশাল, কিন্তু চরিত্রে একেবারেই কলকাতা বইমেলার মতো নয়। আমাদের এখানকার মতো বিপুল সংখ্যক মানুষের যাতায়াত নেই সে-মেলায়, ওই বইমেলায় বই বিক্রি হয় না, বইয়ের স্বত্ব বিক্রি হয়, লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের চুক্তি হয়। তাই সাধারণ মানুষের আসার প্রশ্নও নেই।

তবে কলকাতা বইমেলার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন জেলা-মফস্সলেও আমি মেলা করে আসছি বহুকাল থেকে। আগেই বলেছি অল বেঙ্গল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন আর অভয়দার কথা। জেলা বইমেলাগুলো আমাদের বই- ব্যাবসায় বাড়তি অক্সিজেন জোগাত। প্রসূনদা, ভানুদা, সুপ্রিয়দা, শৈব্যা প্রকাশনীর রবীন বল, সঞ্জীব প্রকাশনের দুলাল ভট্টশালী (প্রথমে যাঁর প্রকাশনা ছিল ডি বি পাবলিশিং হাউস)– সকলেই মফস্সলের বইমেলা নিয়ে খুবই উদ্যোগী ছিলেন। এখন সব জেলাতেই ছোট-বড় একাধিক বইমেলা হয়। কিন্তু গত শতাব্দীর আটের দশকের শুরুতে পরিস্থিতি এমনটা ছিল না, আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে জেলায়-জেলায় বইমেলা শুরু হয়।

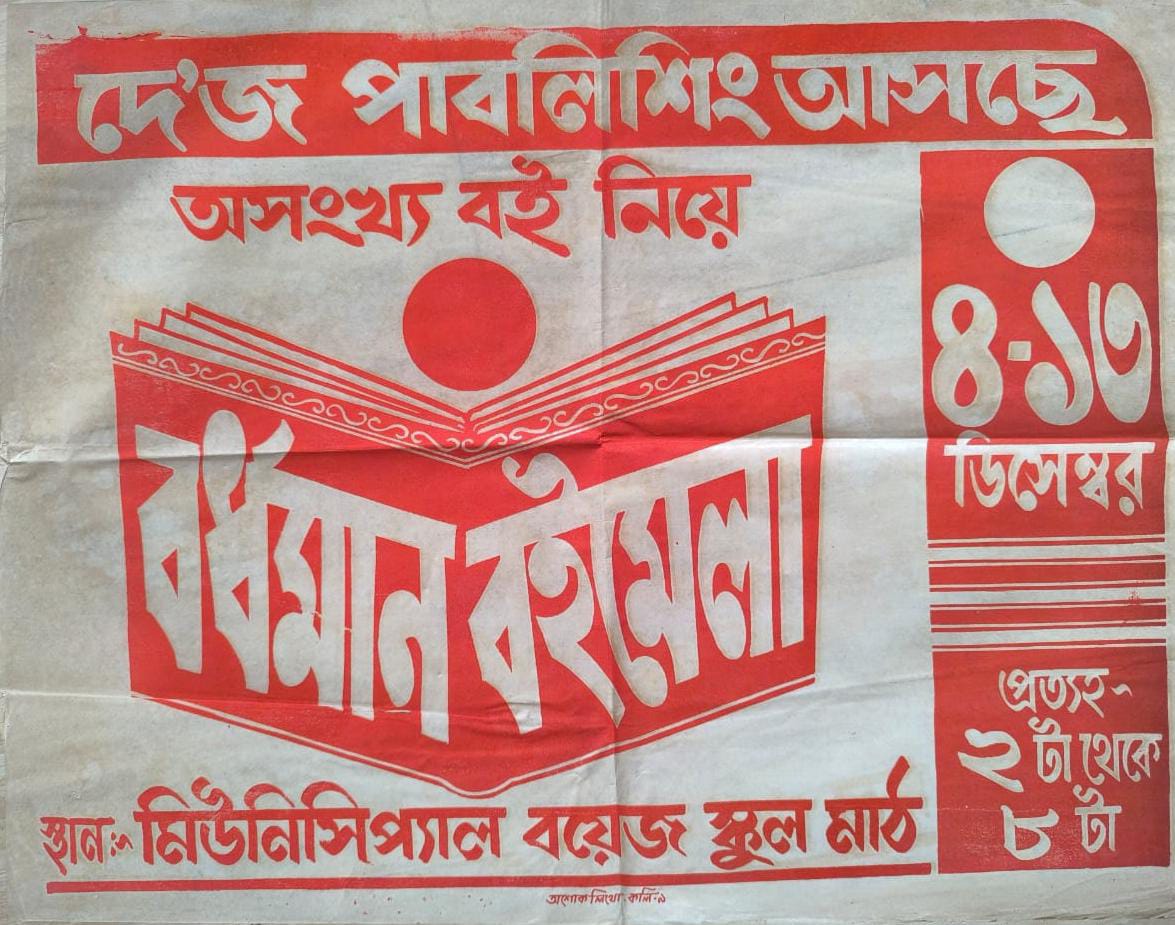

যতদূর মনে পড়ে, আমার জীবনে জেলা বইমেলার প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল বর্ধমানে। বর্ধমান শহরের মানুষ সমীরণ চৌধুরী কলকাতা বইমেলার সাফল্য দেখে খুব দ্রুত বুঝে গিয়েছিলেন এরকম বইয়ের মেলা মফস্সলে করাটা কত জরুরি। অভিযান গোষ্ঠীর তরফে তিনি ১৯৭৯ সালেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই থেকে বর্ধমান বইমেলার সঙ্গে দে’জ পাবিলিশিং-এর বন্ধন অটুট। অভিযান গোষ্ঠীর বইমেলায় সেসময় সমীরণ চৌধুরী ছিলেন সম্পাদক আর সভাপতি ছিলেন বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক কালীপদ সিংহ। বর্ধমান বইমেলার সাফল্য আমাকে অনেকটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। এই বইমেলার আগে আমি গোটা বর্ধমান শহরে দে’জ পাবলিশিং-এর পোস্টার লাগানোর ব্যবস্থা করতাম। কলকাতা থেকে সবুজ, লাল, নীল রঙের লিথো পোস্টার ছাপিয়ে প্রচার চলত। এখন দেখছি জেলা বইমেলার জন্য আমি তখনকার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতাম। চতুর্থ বর্ধমান বইমেলার জন্য একটি বিজ্ঞাপনে দেখছি লেখা হয়েছিল– ‘অভিযান গোষ্ঠী পরিচালিত/ বর্ধমান বই মেলার ৪র্থ বর্ষে/ হৈ চৈ ফেলতে আসছে/ দে’জ পাবলিশিং ও দে বুক ষ্টোর’। প্রথম থেকেই এই বইমেলায় আমাদের নিজেদের বইয়ের সঙ্গে অন্যান্য প্রকাশনের বইপত্রও রাখতাম। বর্ধমানের মতো আসানসোলের যুব শিল্পী সংসদ ১৯৮১ সাল থেকে আসানসোল বইমেলা করে আসছে। সেখানেও আমি প্রথম থেকেই নিয়মিত উপস্থিত থেকেছি। এইভাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, নদিয়া, কাঁথি, খড়্গপুর, পুরুলিয়া– বিভিন্ন জায়গায় বইমেলা হতে শুরু করল। ১৯৮৪ সালে শিলিগুড়ি বইমেলার একটা বিজ্ঞাপনে দেখছি লেখা হয়েছিল– ‘প্রকাশনা জগতে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা ধ্রুপদী সাহিত্য ধর্ম ও ও দর্শন, ভ্রমণোপন্যাস, খ্যাতনামা সাহিত্যিকের উপন্যাস, প্রবন্ধ সাহিত্য, ছোটদের বই, প্রখ্যাত কবির কবিতা অজস্র বই নিয়ে আপনাদের সেবায় দে’জ পাবলিশিং সদা প্রস্তুত’। জেলা বইমেলা নিয়ে কলকাতার খবরের কাগজে বেরুনো রিপোর্ট পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় এইসব মেলা তখন মানুষের কতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে দেখছি ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় সমরেন্দ্র দাস লিখছেন–

শীতের কুয়াশা জমতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বইমেলা নানা জেলাতে জমাটি আসর বসাতে চলেছে। বইপাড়ায় এখন তাই চারদিকেই একটা সাজো সাজো রব। কোন বই, ক’টি বই সব মিলিয়ে মেলায় পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে। তার সঙ্গে নতুন নতুন বই বেরুনোর উদ্যোগও কম নয়। একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বইমেলার জন্য অনেক প্রকাশকই সব মেলাতে যেতে পারছেন না, অনেকে আবার ছোট দু’তিন ভাগে মেলায় যাওয়ার জোগাড় করছেন। ডিসেম্বর মাসের ৬ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত মালদহ ছাড়াও দি টেগোর সোসাইটির উদ্যোগে জামসেদপুরে বইমেলা হওয়ার কথা। আবার সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ও লোকাল লাইব্রেরির উদ্যোগে কোচবিহারে বইমেলা বসবে ৫ থেকে ১১ ডিসেম্বর।

এই নিয়ে আটবার বর্ধমানে বইমেলা হতে চলেছে। নানা জেলার মধ্যে বর্ধমানের বই মেলার গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। প্রতিবারের মত এবারেও মিউনিসিপ্যাল স্কুল মাঠে বর্ধমান বইমেলা হবে ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলা প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। বইমেলায় বই বিক্রি ছাড়াও আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা থাকবে। অভিযান গোষ্ঠী আয়োজিত এই মেলায় গোষ্ঠীর নিজস্ব পত্রিকা উদয় অভিযান বইমেলা উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় নতুন বই যা আসছে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

যুব শিল্পী সংসদের উদ্যোগে ১০ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি বইমেলা হচ্ছে আসানসোলে। সামনের ফেব্রুয়ারি মাসে ১১ থেকে ১৭ তারিখে জলপাইগুড়ি শহরে বইমেলা হচ্ছে।…’

জেলা মেলাগুলোর প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল ত্রিপুরার বইমেলার কথা। সেসময় ত্রিপুরা সরকারের আধিকারিক গুরুপদ সাউয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় আমরা কলকাতা থেকে প্রতি বছর ত্রিপুরায় বইমেলা করতে যেতাম। সাড়াও পেয়েছি ভালো। আগরতলা বইমেলা দিয়ে শুরু, পরে উদয়পুরেও বইমেলা হয়েছে। গুরুপদদা ত্রিপুরায় আমাদের অভিভাবক ছিলেন। তিনি আসলে পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ। চাকরি সূত্রে গিয়েছিলেন আগরতলায়। তাঁর আদি বাড়ি বর্ধমানের কালনায়। সম্ভবত ১৯৮৩ সাল থেকেই আমি ত্রিপুরা বইমেলা করছি এবং সেটা নয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা চলেছে। আমি, প্রসূনদা, ভানুদা, বামদা, ত্রিদিব (ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়)–অনেকেই যেতাম ত্রিপুরা বইমেলাতে। এক সময় ওটা আমাদের পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ারও একটা ঠিকানা হয়ে উঠল। বইমেলাও করা হবে আর কয়েকটা দিন কলকাতার বাইরে কাটিয়ে আসা যাবে– এই ভেবে আমরা সপরিবারে যেতাম। অপু ছেলেবেলা থেকে অনেকবার ত্রিপুরা বইমেলায় গেছে। আগরতলা বইমেলায় কলকাতা বইমেলার মতোই ১০ শতাংশ কমিশনে বই বিক্রি হত। তার ওপর সরকার প্রথম দিকে বাড়তি ১০ শতাংশ ভরতুকি সরাসরি ক্রেতার হাতে দিত। অপু একবার এনবিটি থেকে ১০ টাকা দামের একটা বই ৯ টাকায় কিনে ফের সরকারি ভর্তুকির লাইনে দাঁড়িয়ে ১ টাকা নিয়ে এসেছিল– এই ঘটনাটা আমার মনে আছে। ত্রিপুরা বইমেলার কথা দেখতে পাচ্ছি ১৯৮৩ সালের ১২ এপ্রিল ‘দৈনিক বসুমতী’র পাতায়–

‘২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল ত্রিপুরায় বইমেলা হয়ে গেল। আগরতলায় রবীন্দ্র শতবর্ষ ভবনের পাশে এই মেলা মানুষের মনে আশ্চর্য সাড়া জাগিয়েছে। কলকাতা থেকে দে’জ, নবপত্র, মিত্র ও ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, মণীষা ও আরও অনেক প্রকাশক মেলায় হাজির ছিলেন।…

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী প্রতিটি স্টল এসে ঘুরে দেখে গেছেন। প্রকাশক বিকেতাদের সুবিধা অসুবিধার খবর নিয়েছেন।…’

সারাদিন মেলার কাজ করে সেসময় কখনো গুরুপদদার বাড়িতে গিয়ে আমরা রাতে অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরতাম। ত্রিপুরা বইমেলাতে অনেক খ্যাতনামা লেখককেও নিয়ে গিয়েছি। বুদ্ধদেব গুহ-র প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৯২ সালে ‘অভিলাষ’ প্রকাশ করার পর যখন বুদ্ধদেবদা বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, সেবছর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় ‘অভিলাষ’-এর বিজ্ঞাপনে লিখেছিলাম– ‘২/৪/৯২ আগরতলা বইমেলায় লেখক উপস্থিত থাকবেন’। সেদিন ত্রিপুরার পাঠকদের কাছেও বুদ্ধদেবদা কতটা জনপ্রিয়, তা টের পাওয়া গিয়েছিল বিপুল জনসমাগম দেখে। বুদ্ধদেবদা ছাড়াও কখনও শংকর, কোনওবার নিমাই ভট্টাচার্য, কখনও আবার শঙ্কু মহারাজকেও ওখানে নিয়ে গেছি।

জেলা বইমেলাগুলোর মতোই কলকাতা বইমেলায় শুরুর দিকে আমাদের দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা থাকত ‘দে’জ পাবলিশিং/ দে বুক স্টোর’। কিন্তু কিছুদিন পরেই দুটো আলাদা দোকান করতে শুরু করি আমরা। প্রকাশনার স্বার্থেই আলাদা দোকান করতে হয়েছিল। কেননা যেকোনও প্রকাশনার চরিত্র নির্মাণ করে তার নিজের বইগুলি। ওদিকে আমরা দে বুক স্টোর থেকে সব প্রকাশকের বই-ই বিক্রি করতাম। যখন আমাদের দে’জ পাবলিশিং-এর নিজস্ব দোকান হল ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, তখনও বাবার আমলের নিয়মমতোই সেখানে সব প্রকাশকের বই বিক্রি করা শুরু করেছি, যে-নিয়মের আজও পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু বইমেলায় প্রথম কয়েক বছরের পর দে’জ পাবলিশিং-এর দোকানে শুধু আমাদের নিজেদের প্রকাশ করা বই-ই বিক্রি করেছি। সম্ভবত ১৯৮১-’৮২ সাল থেকেই বইমেলায় আমাদের দুটো স্টল হত। কেননা, ১৯৮৩ সালের বেশ কয়েকটা বিজ্ঞাপন পাচ্ছি যেখানে লেখা আছে স্টল নং ২০ এবং ৩৫। ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায় ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল– ‘A Massive Selection of/ 5000/ Bengali Books only at/ Dey Book Store। Dey’s Publishilng/ Stall No– 20 & 35’। যদিও ১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় দেওয়া বিজ্ঞাপনে লেখা পাচ্ছি, ‘একমাত্র দে’জ-এ/ ৬০০০/ সবরকম বাংলা বইয়ের সমাবেশ।/ আমাদের ৫০৪ নম্বর স্টলে আসুন।/ দে’জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর’– তার মানে সেবছর আলাদা স্টল হয়নি। এই বিপুল সংখ্যক টাইটেল তখন আমাদের ছিল না। এগুলো দে বুক স্টোর থেকে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন প্রকাশকের বই এবং দে’জ পাবলিশিং-এর সে-যাবৎ প্রকাশিত বইয়ের সম্ভাব্য সম্মিলিত সংখ্যা।

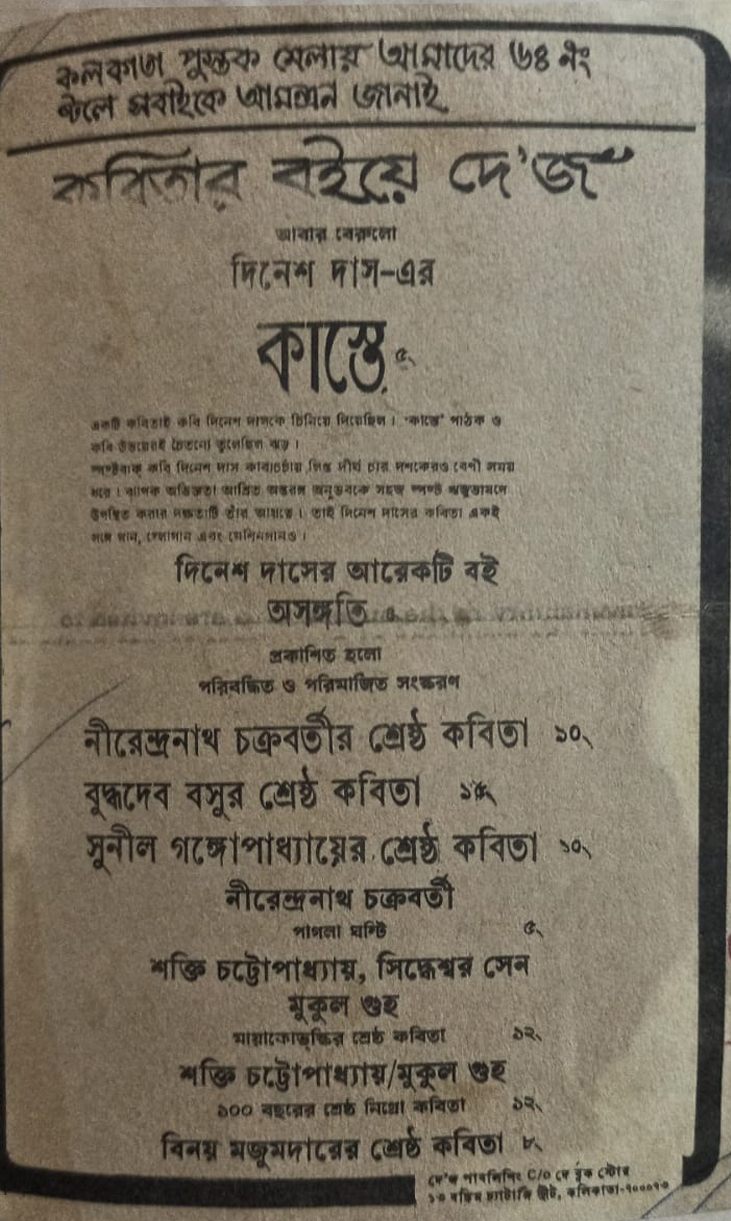

আটের দশকের শুরু থেকেই প্রত্যেক বইমেলায় পাঠকদের জন্য নতুন-নতুন বই করার একটা রেওয়াজ তৈরি হয়ে যায়। আমিও প্রতি বছরই অনেকগুলো করে নতুন বই বইমেলার সময় প্রকাশ করতে শুরু করি। ১৯৮২ সালের ২১ মার্চ ‘দৈনিক বসুমতী’তে দেখছি আমাদের ৬৪ নম্বর স্টলে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ‘কবিতার বইয়ে দে’জ’ শীর্ষক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে দিনেশ দাসের ‘কাস্তে’, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র উল্লেখ আছে; সেইসঙ্গে আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-সিদ্ধেশ্বর সেন-মুকুল গুহ অনূদিত ‘মায়াকোভ্স্কির শ্রেষ্ঠ কবিতা’ আবার শক্তি চট্টোপাধ্যায়-মুকুল গুহর ‘১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা’। ১৯৮৩-র একটা বিজ্ঞাপনে পেলাম সন্তোষকুমার ঘোষের ‘শেষ নমস্কার: শ্রীচরণেষু মাকে’র উল্লেখ। সন্তোষদা সম্পর্কে ওখানে লিখেছিলাম– ‘যিনি কম লেখেন কিন্তু বৈশিষ্ট্যে অনন্য তাঁর/ আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ছেপেছি/ আমরাই’। তেমনই ১৯৮৬ সালের বইমেলায় বেরিয়েছিল সমর সেনের ‘বাবু বৃত্তান্ত’ সে-বই সম্পর্কে লেখা হয়েছিল– ‘অসামান্য গদ্যে লেখা এক অসাধারণ মানুষের আত্মজীবনী ও প্রবন্ধের সংকলন’। ওই একই বিজ্ঞাপনে শঙ্খদার নতুন বই ‘জার্নাল’-এর কথাও আছে আর আছে ড. অশোক মিত্রের ‘অচেনাকে চিনে-চিনে’। সেই বইটি নিয়ে বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল– ‘বাঙালির সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য আজ কুড়ি বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা রহিত হয়ে এক সংকটের সৃষ্টি করেছে। সেই সমাগত সংকটের বিশ্লেষণ করে ড. অশোক মিত্র সিদ্ধান্তে এসেছেন রোমান্টিকতায় ফিরে না গেলে সংকটের হাত থেকে উদ্ধার নেই। অননুকরণীয় লিখনশৈলীতে তিনি স্থির নিশ্চিত মধ্যযুগের অন্ধকারের নিক্ষিপ্ত করবার চক্রান্ত প্রতিহত করতে প্রয়োজন অভিনব পরীক্ষা, আর তার দায়িত্ব সাম্যবাদীদের। অচেনাকে চিনে-চিনেই নতুন পথ করে নিতে হবে সাম্যবাদীদের।’

এর তিন বছর আগে বইমেলায় বই প্রকাশকে কেন্দ্র করে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী হতে হয় আমাদের। দিল্লি প্রবাসী লেখক যাযাবর-এর (বিনয় মুখোপাধ্যায়) ‘দৃষ্টিপাত’-সহ পাঁচটি বই নিয়ে ‘যাযাবর অমনিবাস’ প্রকাশিত হয়েছিল সেবারের মেলায়। বইটি উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে ছিলেন লেখক শংকর। কিন্তু যাযাবর আমাকে দিল্লি থেকেই জানিয়েছিলেন এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে আসার জন্য ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র কর্ণধার অশোককুমার সরকার-কে অনুরোধ করতে। আমি একটা চিঠি লিখলাম বটে, কিন্তু অশোকবাবুর সামনে গিয়ে কীভাবে দেব তা-ই নিয়ে ভাবতে-ভাবতে সন্তোষদাকে গিয়ে বিষয়টা জানালাম। সন্তোষদা তখন আনন্দবাজারের বেশ বড় পদে আসীন। তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন অশোকবাবুর কাছে। অশোকবাবু কিন্তু চিঠিটা পেয়ে খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন ‘যাযাবর অমনিবাস’ প্রকাশের অনুষ্ঠানে উনি আসবেন। সেদিন ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক হলে। অশোকবাবু আগেই জানিয়েছিলেন তাঁর পৌঁছতে দেরি হতে পারে, তাই যথাসময়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। যাযাবর এবং শংকর দু’-জনের বলার মাঝেই অশোকবাবু এলেন এবং মঞ্চে বসলেন। দুই বক্তার একজনের বলা শেষ হলে অপু মঞ্চে উঠে তাঁকে মালা পরিয়ে দেওয়ার পর তিনি যখন সবেমাত্র বলা শুরু করবেন, হঠাৎই খেয়াল করলাম অশোকবাবু যেন একপাশে হেলে পড়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে-সঙ্গে দু’-পাশ থেকে আমি আর শংকর তাঁকে ধরে ফেলি। অনুষ্ঠান তখনই বন্ধ করে দেওয়া হল, কিন্তু তীব্র হার্ট অ্যাটাকে বইমেলার মাঠেই অশোকবাবুর মৃত্যু হয়। সেদিনের কথা ভাবলে আজ দুঃস্বপ্নের মতো লাগে। প্রকাশক হিসেবে আমার কাছে বইমেলা শুধুই সাফল্যের দিনলিপি নয়– এরকম করুণ ঘটনার সাক্ষী থাকাও। আবার এই বইমেলাতেই ধীরে-ধীরে গিল্ডের সাধারণ অ্যাসোসিয়েট সদস্য থেকে আমার বিভিন্ন পদে যাওয়ারও শুরু। ১৯৯৭-এর সেই কষ্টের স্মৃতি উশকে দেওয়া মেলায় আমার বন্ধু, প্রকাশক ও লেখক ত্রিদিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিল গ্রাউন্ড কমিটির কনভেনার আর আমি সিকিউরিটির দায়িত্বে। ফলে সেবার আমাদের দু’-জনের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অত বড় একটা দুর্ঘটনার দায় তো কোনও একক মানুষের হতে পারে না। তাই বইমেলা যেমন তিন দিনের মধ্যে নতুন করে শুরু হয়, তেমনই আমি বা ত্রিদিবও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হইনি। সেবারে ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন করে বইমেলা গড়ে তোলার জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটি কমিটি তৈরি করেছিলেন– সেই কমিটিতে আমি মেলার মাঠের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছিলাম। তখনকার কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ও সেবার আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করছিলেন। সেই থেকে আমি গ্রাউন্ডের কাজেই এতকাল থেকে গেলাম।

আজও বেশ কয়েক দিন রাত ৮টায় বইমেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি একা-একা মেলার মাঠে ঘুরি। বোঝার চেষ্টা করি মেলায় আর কী নতুন ব্যবস্থা করলে প্রকাশক-বই বিক্রেতা এবং সাধারণ মানুষের সুবিধে হয়। গত বেশ কয়েক বছর ধরে গিল্ডের দায়িত্বে থাকায় বহু মানুষ আমাকে যোগাযোগ করেন স্টল পাওয়ার জন্য বা আরেকটু বড় স্টলের জন্য। সবাইকে হয়তো আমি সন্তুষ্ট করতে পারি না। কিন্তু সব সময় চেষ্টা করি তাদের পাশে দাঁড়াতে। কেননা আমার মনে পড়ে যায় শুরুর দিনগুলোর কথা, যখন আমি নিজেই স্টল পেতাম না। অবশ্য এখন বইপাড়ায় যেমন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা সাফল্যের সঙ্গে নতুন-নতুন প্রকাশনা সংস্থা চালাচ্ছে, বইমেলাতেও তেমনই তাদের ঘর থেকে বেরুনো দুর্দান্ত সব বই দেখে বাংলা বই এবং কলকাতা বইমেলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মনে আর কোনও আশঙ্কা নেই। এদের হাতে বাংলা প্রকাশনা নিরাপদ। আর বইমেলার মুকুটে নতুন-নতুন পালক গুঁজে দিতে এরা যথেষ্টই সক্ষম বলে আমার বিশ্বাস।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব……………………

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved