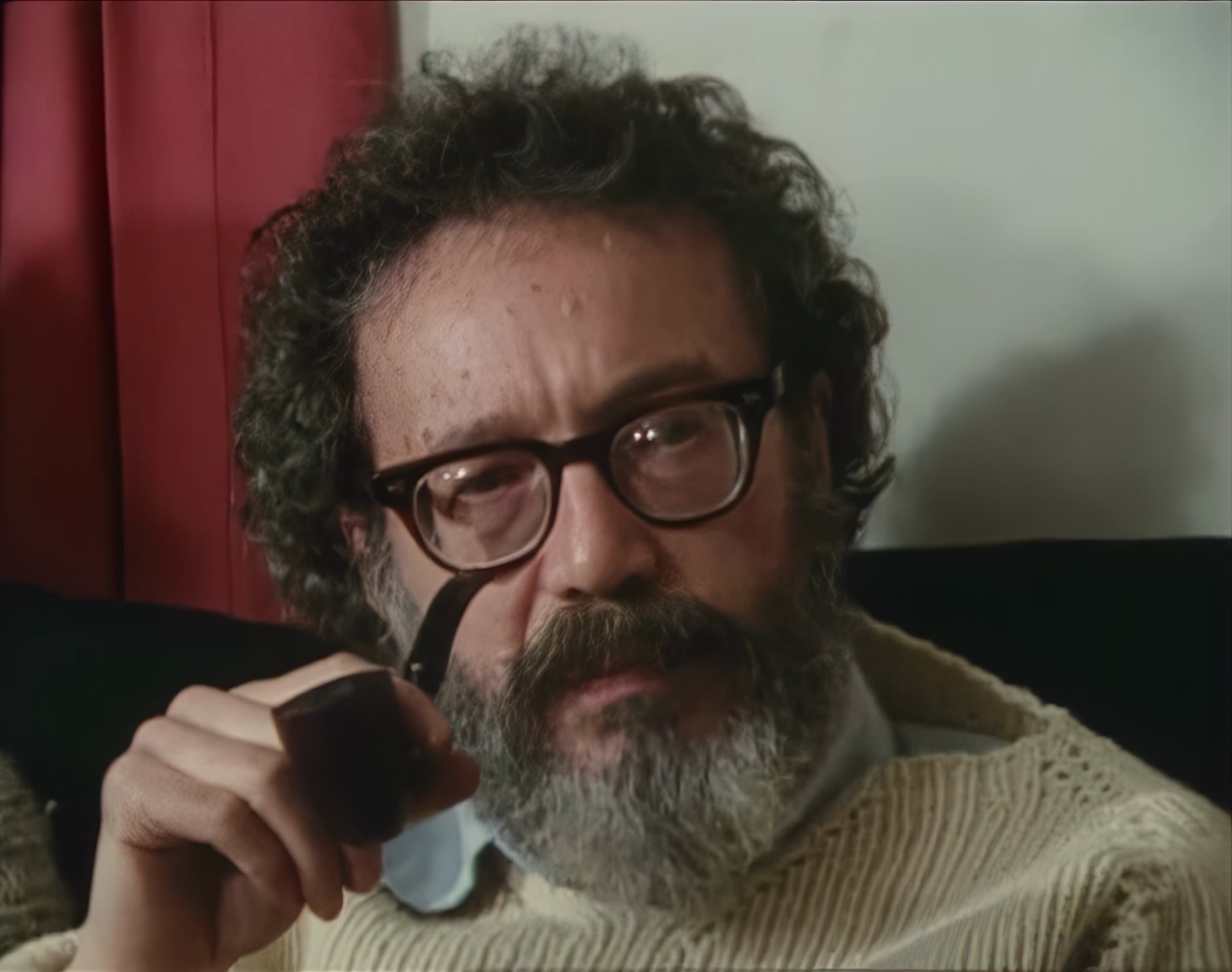

সলমান রুশদির সঙ্গে আকুমলের আগেই আলাপ হয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে। সলমান রুশদিকে ঘটনাটা বলাতে তিনিও অতি উৎসাহী ছিলেন। রুশদি বলেছিলেন, এটা তো লোককে জানানো দরকার। এরকম একটা পুবের কেউ এসে পশ্চিমের কাউকে আবিষ্কার করবে– এটা তো ঢাক পিটিয়ে বলা দরকার। তৈরি হল ফিল্ম, ‘দ্য পেইন্টার অ্যান্ড দ্য পেস্ট’। সালমান রুশদি, ভূমিকা লিখলেন এবং নিজেই হলেন ফিল্মের ন্যারেটর। ব্রিটিশ টেলিভিশন, চ্যানেল ফোর-এ সেই ফিল্ম প্রচারিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে মেয়র গ্যালারিতে হ্যারল্ড শ্যাপিনস্কির প্রথম প্রদর্শনী শুরু হওয়ার পাঁচ দিন পরে।

২৯.

আমাদের সমবয়সিরা সব একে একে চলে যাচ্ছে। মাস তিনেক আগে আকুমল আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। ‘আকুমল রামচন্দ্র’। রেখে গিয়েছে এক অসম্ভবের গল্প। অবিশ্বাস্য একটি কাজকে সফলভাবে সম্পন্ন করার সত্যিই বিরল উদাহরণ। পশ্চিমী শিল্পকলার জগতে এবং পোল্যান্ডে এত যে নাম তার– অথচ নিজের শহরে, এমনকী আমাদের দেশেও তেমন গুরুত্ব পায়নি আকুমল। বিশ্বজুড়ে তার বন্ধু ছিল। ওর বাবা সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন; তাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছেন। সে কারণেই আকুমল একজন বহুভাষী। মাতৃভাষা তেলুগু হলেও কানাড়া, ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা এবং পাঞ্জাবি জানত সে।

তর্কবাগীশ আকুমল উদার মনের মানুষ ছিল। বললেই, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে পুরনো হিন্দি ছবির গান গাইত খোলা গলায়। কত যে গান কণ্ঠস্থ ছিল! শেষের দিকে বেঙ্গালুরুতেই বসবাস করছিল। টি-বোর্ড, প্রেস ক্লাব, রঞ্জন, বীরেনদার বাড়ি ছাড়াও পরবর্তীকালে আমাদের একটা প্রিয় আড্ডার জায়গা ছিল– সেন্ট মার্কস রোডের মুখে ‘হার্ড রক ক্যাফে’। এবার বেঙ্গালুরু গেলে একবার নিশ্চয়ই যাব ‘হার্ড রক ক্যাফে’-তে। এক কাপ কফি নিয়ে একা একা বসব কোনার দিকে, দেওয়াল ঘেঁষে আমাদের প্রিয় টেবিলটাতে।

স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে একটু পিছিয়ে যাই। কর্মসূত্রে কলকাতা ত্যাগ করে প্রথম বেঙ্গালুরুতে যেদিন অফিসে কাজে যোগ দিই, সেই দিনেই একটা অঘটন ঘটে গেল বড় রকমের। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে গুলি করে মারা হয়েছে দিল্লিতে। ১৯৮৪ সাল, ৩১ অক্টোবর। একজন ব্রিটিশ ফিল্মমেকারের ডকুমেন্টারি ফিল্মের ইন্টারভিউ দিতে সকাল সকাল বেরিয়েছিলেন। দিন কাবার হওয়ার জোগাড়, কোনও খবর নেই। সরকারিভাবে খবরটাকে চেপে রাখা হয়েছিল কোনও ঝামেলা হওয়ার ভয়ে। অনেক পরে খবরটা যখন জানাজানি হল তখন সত্যিই ঝামেলা। নতুন শহরে অফিস থেকে আমার বাসস্থানে ফিরতে অনেক অসুবিধে হয়েছিল।

অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করলাম যে, আমরা রেডিওতে খবরটা শুনছি বিবিসি থেকে, ইংরেজিতে। সম্ভবত ওরাই প্রথম ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর খবরটা প্রকাশ করে। কলকাতায় থাকতে ইংরেজিতে রেডিও বা টেলিভিশনে কখনও খবর শুনতাম না। নতুন শহরে চলাফেরাতে, অফিসের কাজে ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলা। শুরুতে মনে হত একটা মানসিক অত্যাচার। দক্ষিণ ভারতের লোকেরা হিন্দির চেয়ে ইংরেজিতে কথা বলতে বেশি পছন্দ করে। ওদের মতো করে দক্ষিণী উচ্চারণে কথা বলে, আর আমি বাংলা উচ্চারণেই ইংরেজিতে কথা বলে থাকি। কাজ চলে যায়।

সব শহরেই বন্ধুবৎসল মানুষ কিছু থাকেই। কলকাতার কিছু বাঙালিরা বেঙ্গালুরুতে বসবাস করে তখন। একটা ছোট টাউনের মতো শহরে মোটামুটি ভদ্রস্থ কোনও চাকরি কিংবা বড় বাণিজ্য করতেই এসেছে। নতুন কেউ এলেই তার আসার খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে বাঙালিমহলে। আমারও তাই হল। মহীনের ঘোড়াগুলির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রঞ্জন ঘোষাল তখন বেঙ্গালুরুতে। জাতে ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু চাকরি ছেড়ে বিজ্ঞাপন সংস্থা খুলে বসেছে। তার চারিদিকে যোগাযোগ অসংখ্য। সবাই প্রায় বয়ে-বয়ে আমার অফিসে এসে আলাপ করে যায়। রঞ্জন ঘোষাল একদিন এল। হাতে এক হাঁড়ি দই। বিশাল মুখভর্তি চুলদাড়িতে যেন এক বনেদি প্রাগৈতিহাসিক চরিত্র।

স্থানীয় বন্ধু বলতে শশীধর, ফিল্ম-ক্লাব করে আর নাটকের দলের সঙ্গে খুব যোগাযোগ। বন্ধু হল শিমোগার প্রসন্ন, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-র মানুষ। ভেঙ্কট চলাপতি, ভাস্কর। তার দৌলতে সরাসরি কর্ণাটক ললিতকলা অ্যাকাডেমি এবং বাণিজ্যিক আর সরকারি আর্ট গ্যালারিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। অলস বেঙ্গালুরুতে এই এরকম কয়েকজন ব্যতিক্রমী, প্রায় সমবয়সি বন্ধু পেয়ে গেলাম– যারা আমাকে অচিরেই হইহই কলকাতার মেজাজটা ফিরিয়ে দিল।

রঞ্জনের সূত্রে আরেকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, সে শিক্ষক মানুষ, ইংরেজি পড়ায় কিন্তু নানা বিষয়ে তার আগ্রহ। নাম, আকুমল রামচন্দ্র। আমাদের কাছাকাছি বয়স। বেঙ্গালুরুতে আমার বসবাসের বছরখানেকের মধ্যে এই আকুমল এমন আকস্মিক একটা কাণ্ড করে ফেলল, যা কল্পনার বাইরে। শুধু বেঙ্গালুরুতে নয়, সারা ভারতেও নয়, বলতে গেলে সারা পৃথিবী জুড়ে একেবারে হুলুস্থুল ব্যাপার। সেই গল্পটাই এখন বলব। শিল্পক্ষেত্রে সে-এক রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা গল্প।

আকুমলের শিক্ষকতা করা যেন শুধু পেটের তাগিদে। মন পড়ে থাকে শিল্প, সিনেমা, মঞ্চের দিকে। অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে সাক্ষাৎকার দিয়েছে, লিটল থিয়েটারের ইনহাউস নিউজলেটারের জন্য নাট্য সমালোচক হিসেবে লিখেছে, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের মানুষদের চেনে এবং পোল্যান্ড, হল্যান্ড ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেছে। স্থানীয় টেলিভিশনে বন্ধু তৈরি করেছে। আর ছিল কাউকে প্রমোট করা, তার প্রচার করা। ধ্রুপদী নৃত্যের সোনাল মানসিং-কে প্রমোট করেছিল বেঙ্গালুরুতে। ইচ্ছে ছিল ভারতের বাইরেও ওঁকে প্রমোট করবে। পোল্যান্ডের সঙ্গে আকুমলের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। পোল্যান্ডের শিল্প-সংস্কৃতিরও প্রচার করছিল আমাদের দেশে।

সেবার গিয়েছে শিকাগো শহরে, উঠেছে এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে একদিন সন্ধেবেলা, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও একটি ফেয়ারওয়েল ফাংশনে বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে, ঘটনাচক্রে ডেভিড শ্যাপিনস্কি নামে এক তরুণ ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয় তার। কথায় কথায় আকুমল ওকে বলেছিল, আমি দু’-একটা কাজ নিয়ে এসেছি যার মধ্যে আছে ভারতীয় সিনেমা বিষয়ে লেকচার আর পোল্যান্ডের এক তরুণ চিত্রশিল্পীর প্রচারে সাহায্য করা। শুনে ডেভিড বলল, আমার বাবাও একজন শিল্পী, ষাট বছর বয়স্ক প্রবীণ। তার তেমন কিছু প্রচার নেই, কিন্তু নিয়মিত এক মনে কাজ করে চলেছে। তুমি কি ওর ছবি দেখতে চাও? আকুমল যেন একটা নতুন কাজের গন্ধ পেল।

কথামতো পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে দু’জনের আবার দেখা হয়। ডেভিড আকুমলকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করে যে, সে তার বাবার কাজের প্রচার করতে পারবে কি না। ওকে দেখানোর জন্য ডেভিড সঙ্গে করে এনেছিল বাবার কিছু চিত্রকর্মের স্লাইড। স্লাইডগুলো ছিল বিস্ময়কর! যেন আকুমল এবং শ্যাপিনস্কিদের জীবন বদলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল এতদিন।

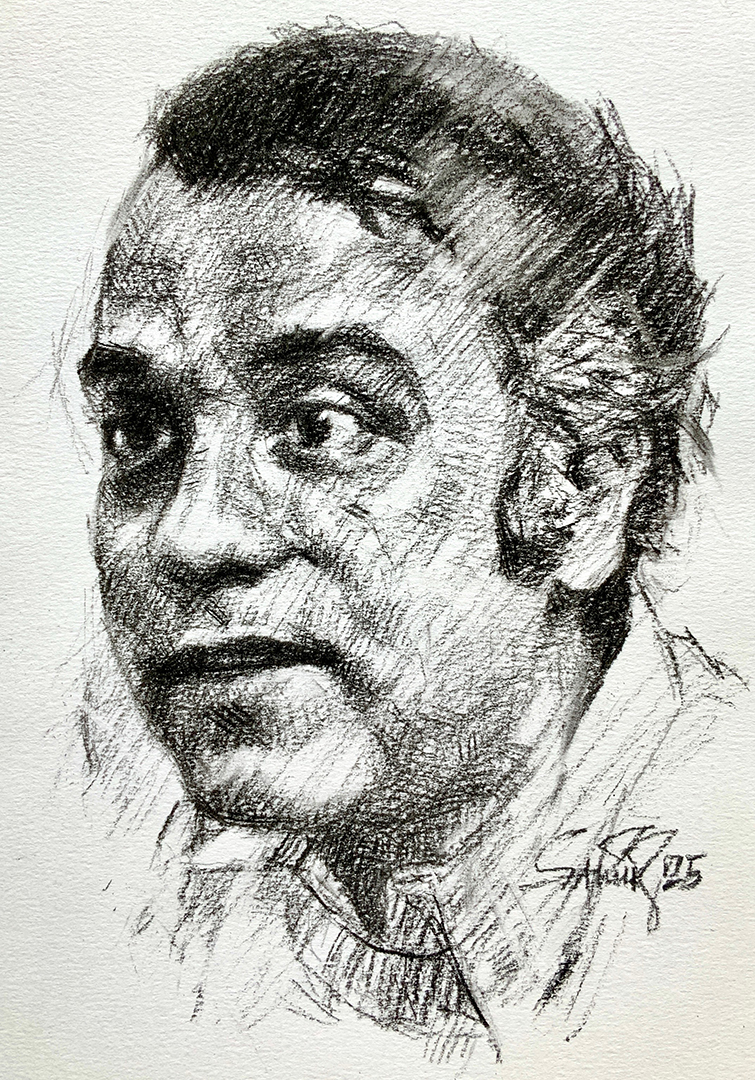

ডেভিডের সঙ্গে আকুমল ওদের বাড়িতে যায় এবং আলাপ হয় ওর বাবা শিল্পী ‘হ্যারল্ড শ্যাপিনস্কি’-র সঙ্গে। তিনি নিউ ইয়র্কের একটি ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর স্ত্রী কেটের সঙ্গে থাকেন। অবিরাম কাজ করে চলেছেন বহু বছর ধরে। গত ৪০ বছরে একটি ছবিও বিক্রি হয়নি, কিন্তু ছবি আঁকাতে কোনও বিরাম নেই। ডেভিডের মা জামা-কাপড় সেলাই ইত্যাদি ছোটখাটো কাজ করে সংসার চালান।

আকুমল এবার আসল ছবিগুলো দেখল। শিল্প বিশেষজ্ঞ না হলেও বুঝতে পারল ছবিগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোনিবেশ, এক জাতের কাজ এবং সাংঘাতিক বিশ্বাস আছে। শুধু এইটুকুর ওপর ভরসা করেই আকুমল ভাবল, এমন একজন বড় মাপের শিল্পী কোনও অজানা কারণে অন্যদের চোখের আড়ালে রয়ে গিয়েছে বহুকাল। জানা গেল, হ্যারল্ড শ্যাপিনস্কির শিল্পশৈলী, আমেরিকার ‘অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম’। বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ।

সারা পৃথিবীতে শিল্পের বাজারে তখন পরিষ্কার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুটো ভাগ। কলকাতায় থাকতে শিল্পের যে মতবাদ কিংবা শিল্প আন্দোলন, সে বিষয়ে তখন সামান্য জ্ঞানগম্যিও ছিল না। এখনও যে খুব হয়েছে তা জোর দিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আকুমল যে কাণ্ডখানা করে বসল তার গল্প শুনতে-শুনতে আমাদের অনেকটাই জ্ঞান হয়ে গেল। এক ধাক্কায় বুঝে গেলাম যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ একটি স্বতন্ত্র শিল্প আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই আন্দোলনের মূল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন জ্যাকসন পোলক, ফ্রাঞ্জ ক্লাইন, মার্ক রথকো, রবার্ট মাদারওয়েল-এর মতো শিল্পীরা। এরকম সময়েরই একজন শিল্পীকে কেউ চিনতে পারল না? আমেরিকার শিল্পবাজারে, যেখানে চিরুনি চালাচ্ছে শিল্প ব্যবসায়ীরা, সেখানে কী করে বাদ যান এরকম একজন শিল্পী! অবাক আকুমলের মন বলেছে, আমি একে আবিষ্কার করব এখানেই, এদের জমিতেই।

শুরু হল কাজ। নিজের পয়সায় বেঙ্গালুরু থেকে ক্যামেরাম্যান নিয়ে গিয়ে বেশ কিছু স্লাইড তৈরি করে নিল আকুমল। শিল্পী-বন্ধুদের সাহায্যে একটা নোটও বানানো হল শ্যাপিনস্কি সম্পর্কে। তারপরে নিউ ইয়র্কের যত বাঘা-বাঘা মিউজিয়াম এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে সব জায়গাতে একে একে যেতে থাকল আকুমল। বড়, মাঝারি কোনও গ্যালারিই বাদ গেল না। কিন্তু কেউই ওকে পাত্তা দিল না।

কেউ কেউ স্লাইডগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। প্রজেকশন করে নয়, জাস্ট হাতে করে স্লাইডগুলো দেখছিল কেউ– ফিঙ্গারপ্রিন্ট লেগে-লেগে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, এতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। আমেরিকায় এসে ভারতের লোক আবিষ্কার করবে আমেরিকার শিল্পীকে– সহ্য হল না! কিন্তু আকুমল ছাড়ার পাত্র নয়, ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে এটার মধ্যে কোনও একটা মূল্যবান রহস্য লুকিয়ে আছে, যা লোকসমক্ষে আনতেই হবে।

আমেরিকা ছেড়ে আকুমল পাড়ি দিল ইউরোপে, লন্ডনে। সাড়া পেল লন্ডনের ‘মেয়র গ্যালারি’-র পরিচালক জেমস মেয়রের কাছ থেকে। প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল ১৯৮৫-তে। শুরু হল একমাসব্যাপী প্রদর্শনী। উদ্বোধন হল হ্যারল্ড শ্যাপিনস্কির ৬০ বছরের জন্মদিনে। ব্যাপক সফলতা, বিশাল হৈ-চৈ হুলুস্থুল। এই প্রথম একজন প্রাচ্যের মানুষ পাশ্চাত্যের শিল্পীকে আবিষ্কার করছে। এটা একটা ইতিহাস তৈরি হল। অবিশ্বাস্য! ওয়াশিংটন পোস্টের মতে, মেয়র গ্যালারিতে সাধারণত প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ জন দর্শনার্থী আসত। সেখানে শ্যাপিনস্কির প্রদর্শনীতে প্রতি ঘণ্টায় ৫০ জন দর্শনার্থী আসছে, এবং প্রতিদিন গড়ে ২৫,০০০ ডলারে চিত্রকর্ম বিক্রি হচ্ছে। বিখ্যাত ‘টেট গ্যালারি’-তে কিছু ছবি গেল। শুরুর দিনেও প্রচুর ছবি বিক্রি হয়ে গেল। হাসিমুখ শ্যাপিনস্কিদের। আশ্চর্যভাবে ভাগ্য ফিরল। ভাগ্য ফিরল আকুমলেরও।

‘দি স্যাটানিক ভার্সেস’ প্রণেতা সলমান রুশদির সঙ্গে আকুমলের আগেই আলাপ হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে। সলমান রুশদিকে ঘটনাটা বলাতে তিনিও অতি উৎসাহী ছিলেন। রুশদি বলেছিলেন, এটা তো লোককে জানানো দরকার। এরকম একটা পুবের কেউ এসে পশ্চিমের কাউকে আবিষ্কার করবে– এটা তো ঢাক পিটিয়ে বলা দরকার। তৈরি হল ফিল্ম, ‘দ্য পেইন্টার অ্যান্ড দ্য পেস্ট’। সলমান রুশদি, ভূমিকা লিখলেন এবং নিজেই হলেন ফিল্মের ন্যারেটর। ব্রিটিশ টেলিভিশন, চ্যানেল ফোর-এ সেই ফিল্ম প্রচারিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে মেয়র গ্যালারিতে হ্যারল্ড শ্যাপিনস্কির প্রথম প্রদর্শনী শুরু হওয়ার পাঁচ দিন পরে।

গল্পগুলো আমরা হাঁ করে শুনতাম আকুমলের মুখে। ফিল্মের জন্য বিস্তারিতভাবে এই আবিষ্কারের গল্প বলতে গিয়ে একেবারে শুরু থেকে, অর্থাৎ, ডেভিড-এর সঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হওয়ার পর থেকে শেষ অবধি যা-যা ঘটেছে– তার পুরোটাই আবার করতে হল আকুমলকে। নিউইয়র্ক, ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড, বেঙ্গালুরু, নিউ ইয়র্ক, ইংল্যান্ড। বারবার। শ্যাপিনস্কির ছবি আঁকা, স্ত্রীর সেলাই করা, আমেরিকার মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর এবং কিউরেটরদের সেই বাজে ব্যবহার, এমনকী স্লাইডগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতো ব্যাপারগুলো আবার করতে বাধ্য করা হল।

হইহই পড়ে গেল। রাতারাতি আকুমল হয়ে গেল হিরো। ফিল্মে আকুমলের ভূমিকায় অভিনয় করছে আকুমল নিজেই। চারিদিকে রটে গেল ডিকশনারিতে উঠে যাচ্ছে আকুমলের নাম। মুখে মুখে ফিরছে সে গল্প। অক্সফোর্ড ডিকশনারি নাকি ভাবছে, আকুমল-নাউন, আকুমল-ভার্ব, আকুমলাইজড-অ্যাডজেক্টিভ। হু উইল আকুমল ইউ? ইত্যাদি নানা গল্প।

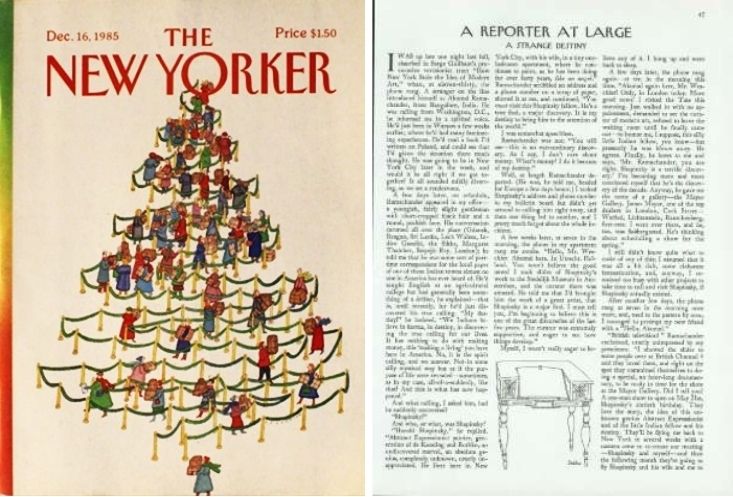

বিখ্যাত ম্যাগাজিন ‘দ্য নিউ ইয়র্কার’ আকুমল রামচন্দ্রের শিল্পী হ্যারল্ড শাপিনস্কির আবিষ্কারের গল্প নিয়ে ২০ পৃষ্ঠা জুড়ে বিশাল লেখা বের করল। নিউ ইয়র্কারে লরেন্স ওয়েশলার তার লেখাটির শিরোনাম দিয়েছেন, ‘আ স্ট্রেঞ্জ ডেসটিনি’। ওয়েশলার নিউ ইয়র্কারের এই বিশেষ সংখ্যার ১০০টি কপি ডাকযোগে পাঠিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুতে, যার বেশিরভাগই বন্ধুদের কাছে বিলি হয়ে গেছে। ওর কাছে মাত্র একটি কপি ছিল। আকুমলের কথায়, ‘সেটি সোনার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি মূল্যবান’।

…………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

…………………………………..

কাজটা দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের এবং অত সহজে হয়নি। শেষপর্যন্ত যেগুলো ডকুমেন্টারিতে আছে সেগুলো ছাড়াও আকমলের মুখে আমরা বিভিন্ন সময় নানা রকমের গল্প শুনেছি। শুরু থেকেই দু’-একটা শর্ত করে নিয়েছিল আকুমল। কাজটা যতদিন ধরে চলবে, অর্থাৎ অন্তত প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা পর্যন্ত, একটি ছবিও ওর পারমিশন ছাড়া কোথাও যেন বিক্রি করা না হয়। ভয় ছিল, আমেরিকার শিল্প ব্যবসায়ীরা হয়তো টাকার লোভ দেখিয়ে সস্তায় এদের ছবি কিনে নিতে চাইবে। পুরো পরিশ্রমটাই জলে যাওয়ার সম্ভাবনা। এমনকী ছবি বিক্রির পরে ওর সঙ্গে যে কমিশনের চুক্তি হয়েছিল সেই পয়সাটাও ডেভিডরা দিতে রাজি হয়নি। আকুমল জেদি, ছাড়ার পাত্র নয়। বিদেশের মাটিতে বিদেশি আদালতের আইন-কানুনের সাহায্য নিয়ে আদায় করে ছেড়েছিল নিজের পাওনাগণ্ডা।

কাহিনির ডালপালা নিয়ে গল্পগুজব অনেকদিন ধরে চলেছিল। ছবি বিক্রির কমিশন বাবদ প্রচুর অর্থলাভ, লন্ডনে বাড়ি ইত্যাদি। থেমে থাকেনি আকুমল। ভারতীয় শিল্পীদের বিদেশে প্রচার করার চেষ্টাও করেছিল, বিশেষ করে কলকাতার কয়েকজন শিল্পীর লিস্ট বানিয়েছিল। তবে তা ছিল খুবই অস্পষ্ট। আগেই বলেছি, আবার বলছি, এবার বেঙ্গালুরুতে গেলে ‘হার্ড রক ক্যাফে’-তে যাব একবার, কিন্তু আকুমলের সঙ্গে দেখা হবে না।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২৮। অন্ধকার নয়, আলো আঁকতেন গণেশ পাইন

পর্ব ২৭। প্রীতীশ নন্দীর চেয়েও কলকাতা ঢের বেশি চেনা অমিতাভের!

পর্ব ২৬। রুদ্রদা, আপনার সমগ্র জীবনযাত্রাটাই একটা নাটক, না কি নাটকই জীবন?

পর্ব ২৫। ক্ষুদ্রকে বিশাল করে তোলাই যে আসলে শিল্প, শিখিয়েছিলেন তাপস সেন

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved