মুখের দিকে তাকাতেই দেখলাম, সত্যজিৎ রায়! দু’জনেই মুচকি হাসলাম। আমি বললাম, তেলাপিয়া। রায়সাহেব বললেন, “হ্যাঁ, দক্ষিণ আফ্রিকার মিষ্টি জলের মাছ। ওখানেও এর নাম ‘তিলাপিয়া’।” তারপর বললেন, ‘মাছ যখন আর হচ্ছেই না, চলো একটা খেলা খেলি।’ বলে ১১টা সাদা মাছ আর ওই কালো মাছটা মাটিতে ঘড়ির ডায়ালের মতো গোল করে সাজালেন। তিনের ঘরে তেলাপিয়া। তারপর আমাকে বললেন, ‘ধরো, বিড়ালটা ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে ঘুরতে এক-একটা করে মাছ খেতে খেতে সব শেষে তিলাপিয়া মাছটাকে খাবে। কিন্তু সে সহজে পরপর মাছ খাবে না। প্রথমে যে মাছটা খাবে তারপর দুটো ছেড়ে তিন নম্বর মাছটা খাবে। তাহলে প্রথমে কোন মাছটা খাবে, বল দেখি?’

৩৬.

সংস্পর্শের একটা অর্থ খুঁজছি, মনস্তত্ত্বে,

কাছে-দূরের একটা অর্থ খুঁজছি সঠিক সত্যে।

সান্নিধ্যের একটা সংজ্ঞা খুঁজছি, অনুভূতিরও,

মানুষের একটা সংজ্ঞা খুঁজছি, বাহির-ভিতরও।

সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা আর ভয়– এই তিনটি কারণেই যাঁর আর আমার মধ্যেকার দূরত্বটা কখনও কমেনি তাঁর নাম– সত্যজিৎ রায়। তরুণ বয়সে কতবার ভেবেছি ওঁর সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করব। কোনও সঠিক কারণ বা যুক্তি খুঁজে পাইনি কখনও। বিশপ লেফ্রয় রোডে একা একাই হেঁটেছি কয়েকবার। চিঠি লিখেছি অনেক, কিন্তু পোস্ট করিনি। এটা নিশ্চিত জেনেছি, এ আমার একার মানসিক অসোয়াস্তি নয়। জীবনে এমন অপূর্ণতা অনেকের।

আমার ঘটনাবহুল জীবনে চাওয়ার চেয়ে পাওয়া অনেক বেশি। অসাধারণ অসংখ্য গুণী মানুষের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি। আপাতত এমন কিছু মানুষের নাম এখানে মনে পড়ছে, যাঁরা ছিলেন সত্যজিৎ রায় এবং আমার মধ্যে সেতু, মূল্যবান মাধ্যম। প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল তথ্যপূর্ণ সত্যজিৎ-কথা। এঁদের অনেকেরই আমি স্নেহভাজন, কারও বন্ধু, কারও বা ভক্ত। শ্যাম বেনেগাল, গৌতম ঘোষ, অনন্ত দাস, শংকরলাল ভট্টাচার্য, কুমার রায়, কাঞ্চন দাশগুপ্ত, সিদ্ধার্থ ঘোষ, রবীন বল, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, ভিক্টর ব্যানার্জি, সুভো ঠাকুর, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক মানুষ। আর ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, এমনকী, সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়ের সঙ্গেও দেখা এবং আলাপ হয় শেষমেশ। সত্যজিৎ-আবহে থাকতে এবং বিবিধ বিষয়ে শিখতে আমার কাছে এ এক বিরাট পাওয়া। ছোট ছোট অথচ খুব মজার তথ্য এইসব গুণী মানুষের কাছ থেকে পেয়ে এবং সেগুলো জুড়ে জুড়ে আমার মতো করে সত্যজিৎ রায়কে চেনার চেষ্টা করা।

এখানে মুম্বইয়ে, রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরে ‘ফেলুদা’ শিরোনামে একটা পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের। সেখানে এসেছিলেন সন্দীপবাবু। অনুষ্ঠানের শেষে আলাপ হয়েছিল। আমাদের প্রিয় তোপসে, ফেলুদারা ছিলেন সেদিন মঞ্চে। ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছিলেন শংকরলাল ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শেষে আলাপের পরে সন্দীপ রায়কে বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে একটা ছবি তুলি? সম্মতি পেলাম। বাঁ-হাতে মোবাইল ফোনটা আমাদের দু’জনের সামনে টানটান করে ধরতেই উনি গম্ভীর গলায় বললেন– ‘ও, সেলফি?’ ভারী কণ্ঠস্বর যেন সত্যজিৎ রায়ের!

অনেকেই ওঁকে ‘মানিকদা’ বলে। আমি কখনও-ই ‘মানিকদা’ শব্দটা মুখে আনতে পারিনি, এমনকী, স্বপ্নেও না। আমি ওঁকে সত্যজিৎ রায় বলি অথবা বড়জোর রায়সাহেব। ‘স্বপ্ন’ শব্দটা এসে পড়েছে যখন, তখন বলি, বহুবার রায়সাহেবের সঙ্গে স্বপ্নে দেখা হয়েছে। অদ্ভুত সব স্বপ্ন, আপাত অসম্ভব। তবে মানুষটিকে আমার মতো করে জানতে স্বপ্নেরও প্রয়োজন ছিল। আমি ওঁর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি, বসবাস করছি, বেড়াতে যাচ্ছি, কিন্তু সব সময়ই আমরা দু’জন, অন্য কোনও মানুষের কোনও ঠাঁই নেই যেন। এমনকী, পরিবেশে গাছপালা, বাড়িঘরও খুবই সীমিত। আর ওঁর অদ্ভুত আচরণ, বাবার মতো, শিক্ষকের মতো। স্বপ্নে কখনও ভয় পাই না। পরাবাস্তবতায় এমন মনস্তত্ত্ব, আমাকে ভাবিয়েছে অনেক। এই সুযোগে সংক্ষেপে দু’-একটা স্বপ্নের উদাহরণ দিই।

জর্ডন ঘুরে আসার পরে অনেক দিন সেখানকার টুকরো-টুকরো অংশ স্বপ্নে আসতে থাকল। ডেড সি-র ওপারে ইজরায়েল, এপারে জর্ডন। সেখানকার ‘পেত্রা সিটি’, আমার কাছে রূপকথা, আরব্য রজনীর গল্প, জর্ডনের রহস্য, লালপাহাড়ের দেশ। লালচে বেলেপাথর, তাই লোকেরা বলে, ‘পিংক সিটি’। এখানেই শুটিং হয়েছে, ‘দ্য লরেন্স অব অ্যারাবিয়া’, ‘ডিউন’, ‘আলাদিন’, ‘দ্য মার্শিয়ান’, ‘দ্য মমি রিটার্নস্’ ইত্যাদি বিখ্যাত সিনেমার।

সকাল সকাল পৌঁছে গেছি পেত্রা সিটিতে সেদিন। শুরুর দিকে পাহাড়ের অদ্ভুত খোদাই করা শিল্পসম্মত একগুচ্ছ কবরস্থান পেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা। গাছপালার চিহ্ন নেই। দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমার ভ্রমণের প্রদর্শক। একজন দীর্ঘদেহী বেদুইন গাইড, যার পরনে সাদা পোশাক। মাথায়, ঠিক পাগড়ি নয়, অগোছালোভাবে একটি কাপড় জড়িয়ে রাখা। কাছে যেতেই অবাক! উনি সত্যজিৎ রায়, আমার আজকের গাইড। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, আপনি? বললেন, ‘হ্যাঁ, বাবু একটা ছবি করবে, আরব্য রজনীর ধাঁচে, তাই জায়গাটা দেখতে এসেছি।’ ‘বাবু’ বলতে হয়তো সন্দীপবাবুর কথা বলছিলেন। বিশাল সেই ভাগ হয়ে যাওয়া পর্বতমালার মধ্যে দাঁড়িয়ে, পাক্কা জিওলজিস্টদের মতো দু’ধারে দেখিয়েছিলেন বহু পুরনো খনিজ সম্পদের মানচিত্র। শুধু হিরে-জহরতের গল্প নয়, উনি আমাকে আলাদা করে চিনিয়েছিলেন যে দ্রব্যটি, তার নাম ‘ফ্র্যাঙ্কিনসেন্স’। এখানেই তার আবাদ। সুগন্ধির এমন একটি ভেষজ পদার্থ, যা বহু মানুষের পছন্দের। বিলাসিতার চাহিদা অনুযায়ী যে কোনও দামে বিক্রি হয়।

নিউজিল্যান্ডের একজন লেখিকা, মার্গারিট, পেত্রায় থাকতেন এবং ‘ম্যারেড টু আ বেদুইন’ নামক স্মৃতিকথাটি লিখেছিলেন। তিনি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ নামে একজন বেদুইনকে বিয়ে করেছিলেন এবং পেত্রার একটি গুহায় তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন। পরে মার্গারিট আর দেশে ফেরেননি, এখানেই রয়ে গিয়েছেন। ট্রেজারি পেরিয়ে, পাথর কেটে তৎকালীন উচ্চবর্গের মানুষের সুদৃশ্য কবরখানা পেরিয়ে যেখানটায় ফাঁকা বাজারের মতো জায়গা, সেখানে এখন ছোটখাটো কয়েকটি দোকান। তারই মধ্যে একটি বইয়ের আর পিকচার পোস্টকার্ড এবং টি-শার্ট ইত্যাদির দোকান মার্গারিটের। রায়সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন ওঁর কাছে, পুরনো দিনের পেত্রা সিটির গল্প শোনাতে।

পাহাড়ের মাঝে পাথুরে খোলা মঞ্চ। বসবাসের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। দীর্ঘসময়ের বিভিন্ন মানুষের আনাগোনার নিদর্শন। কখনও রোমান, কখনও ইতালিয়ান স্থাপত্যের অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। হঠাৎ, দেখলাম, আমার চারপাশে কেউ নেই। আমার স্বপ্ন থেকে মিলিয়ে গেলেন দীর্ঘদেহী সেই বেদুইন, আমার পেত্রা সিটির গাইড, সত্যজিৎ রায়। স্বপ্ন ভাঙতেই পেলাম, ঘরভর্তি এক অদ্ভুত মৃদু সুগন্ধ।

স্বপ্ন আমাদের ইচ্ছেমতো আসে না, স্বপ্ন আসে স্বপ্নের নিয়মে। ছোটবেলার ঘটনা স্বপ্নে আসবে, না বুড়োবেলার, তা তো আমাদের কন্ট্রোলে থাকে না। ছোটবেলায় গ্রামে ছুটির দিনে বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে যেতাম। আমার বাবা ছিলেন আমার চেয়ে অনেক লম্বা, তাই বাবার হাঁটার সঙ্গে আমাকে দৌড়াতে হত প্রায়ই। আজকেও যাচ্ছি আমরা দু’জন ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে। হনহন করে হাঁটছি মাঠের মধ্যে দিয়ে। আগাছার কিছু ঝোঁপঝাড় পেরিয়ে চলেছি আমরা। আমাদের বেড়ালটাও পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে চলেছে আমাদের সঙ্গে। পৌঁছে গেলাম মাঠের মাঝখানে ছোটখাটো একটা সাদামাটা পুকুরের ধারে। ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমায় দেখেছি এরকম পুকুর, যেখানে বয়স্ক একজনের টাকমাথায় মেঘলা দিনে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটা পড়েছিল। এখানে একটা মাঝারি সাইজের ঝাঁকড়াচুলো মাথার মতো গাছ আছে, তার ছায়াতেই আমরা বসলাম।

শুরুতে টপাটপ অনেকগুলো মাছ ধরা পড়ল। সাদা রঙের সাত-আট ইঞ্চি সাইজের বাটা মাছ সব! আমার কাজ, মাছগুলোকে একটা কঞ্চি দিয়ে বানানো পাত্রের মধ্যে রেখে দেওয়া ঠিকমতো। বেশ খানিকক্ষণ ফাঁকা গেল, ফাতনা আর নড়ে না। এরপরে ছিপে ধরা পড়ল একটা নাদুসনুদুস কালচে রঙের মাছ, পিঠের দিকটা খানিকটা সবুজের আভা। দু’জনে দু’জনের মুখের দিকে তাকাতেই দেখলাম যে, ওঁ আমার বাবা নন, এখানেও সত্যজিৎ রায়! দু’জনেই মুচকি হাসলাম। আমি বললাম, তেলাপিয়া। রায়সাহেব বললেন, “হ্যাঁ, দক্ষিণ আফ্রিকার মিষ্টি জলের মাছ। ওখানেও এর নাম ‘তিলাপিয়া’।” তারপর বললেন, ‘মাছ যখন আর হচ্ছেই না, চলো একটা খেলা খেলি।’ বলে ১১টা সাদা মাছ আর ওই কালো মাছটা মাটিতে ঘড়ির ডায়ালের মতো গোল করে সাজালেন। তিনের ঘরে তেলাপিয়া। তারপর আমাকে বললেন, ‘ধরো, বিড়ালটা ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে ঘুরতে এক-একটা করে মাছ খেতে খেতে সব শেষে তিলাপিয়া মাছটাকে খাবে। কিন্তু সে সহজে পরপর মাছ খাবে না। প্রথমে যে মাছটা খাবে তারপর দুটো ছেড়ে তিন নম্বর মাছটা খাবে। তারপর আবার দুটো ছেড়ে তিন নম্বর মাছটা। তাহলে প্রথমে কোন মাছটা খাবে, বল দেখি?’ আসলে আমাকে ওই মাছ দিয়ে ‘ক্লক এরিথমেটিক’ শেখাচ্ছিলেন রায়সাহেব।

না স্বপ্ন নয়, সত্যিকারের একটা ঘটনা বলি।

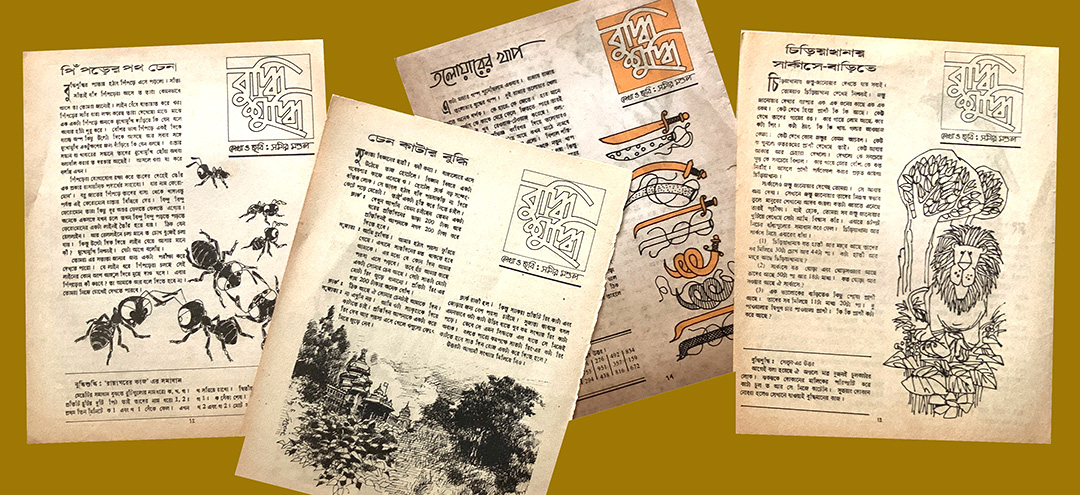

সাতের দশকের শেষ কিংবা আট-এর শুরুর দিকে কলেজ স্ট্রিটে, শৈবা প্রকাশনের কর্ণধার রবীন বলের সঙ্গে কাজ করছিলাম তখন। রবীনবাবুর পত্রিকা, ‘কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান’-এ আমার কলাম ‘বুদ্ধিশুদ্ধি’ চলছিল। বিজ্ঞানভিত্তিক ধাঁধা-মজা-ম্যাজিক। এছাড়াও কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পুজোসংখ্যা ইত্যাদির জন্য স্পেশাল কিছু কাজ, মলাট, বিজ্ঞাপন, পোস্টার ইত্যাদি। তার সঙ্গে শুরু হল একটা নতুন কাজ। সেটা হচ্ছে পুজোসংখ্যার সঙ্গে বিনামূল্যে দেওয়া হবে খেলার সরঞ্জাম। বন্ধু সিদ্ধার্থ ঘোষের সঙ্গে যৌথভাবে এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক নানা রকমের খেলা তৈরি করতাম। সিদ্ধার্থের বিষয় ভাবনা আর আমার ডিজাইন। আমরা দু’জনেই সায়েন্স মিউজিয়ামে কাজ করতাম। একদিন পত্রিকা এবং এই সমস্ত খেলার সরঞ্জাম সমেত সিদ্ধার্থ পৌঁছে গেল রায়বাড়িতে। কখনও এক চোখ বন্ধ করে, কখনও দু’-পা পিছিয়ে, কার্ডের ফুটোতে পেনসিল ঢুকিয়ে, সংখ্যা মনে করে অঙ্ক করে ছোটদের মতো সরলভাবে পুত্র সন্দীপের সঙ্গে খেলতেন এই খেলাগুলো স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। সিদ্ধার্থের কাছে এসব শুনে ফ্যালফ্যাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি।

সত্যজিৎ রায়কে কয়েকবার কাছ থেকে দেখেছি। কিন্তু তা থেকে বলা ঠিক হবে না যে, সত্যজিৎ রায়কে আমি কাছ থেকে চিনি। সেবার অ্যাকাডেমিতে, আমাদের আর্ট কলেজের প্রিয় দাদা কাঞ্চন দাশগুপ্তর নির্দেশনায় এক শোয়ে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। তিন-পুরুষের তিনটি রচনা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায়। ‘দুষ্টু বাঘ’, ‘লক্ষণের শক্তিশেল’ এবং ‘প্রফেসর শঙ্কু ও রোবু’।

ছোটদের চরিত্রগুলোর অভিনেতা পাঠভবন থেকে জোগাড় করতেন কাঞ্চনদা। ছাত্রদের কাজে লাগাতেন। সত্যজিৎ রায়ও তাঁর শিশু চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পাঠভবন থেকে ছাত্র নিয়েছেন। প্রফেসর শঙ্কুর অভিনয় করেছিলেন আশীষদা, আমাদের কলেজের, কাঞ্চনদার সহপাঠী, আশীষ দত্ত। আশীষদার মুখে অনেক কথা শুনেছি। রায়সাহেব নিজের গল্পের সব কিছু সহজে অন্যদের হাতে ছেড়ে দিতেন না। গল্পের নাট্যরূপ ওঁকে দেখাতে হবে। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দীপঙ্কর সরকার, তিনিও পাঠভবনের একজন শিক্ষক। শুধু তাই নয়, শঙ্কুর রিহার্সাল দেখতে চাইলেন রায়সাহেব। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে দেশপ্রিয় পার্ক অঞ্চলে পাঠভবনেরই একজনের আয়োজনে কারওর বাড়ির বৈঠকখানায় হয়েছিল সেই রিহার্সাল। উনি এসেছিলেন এবং দেওয়ালের গায়ে একটা বুক সেলফের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে সারাক্ষণ নাকি দাঁড়িয়েই রিহার্সাল দেখেছিলেন। কাঞ্চনদা আশীষদাকে কাঁপা গলায় অতিবৃদ্ধের মতো সংলাপ বলাচ্ছিলেন। সত্যজিৎ রায় সেখানে বলেছিলেন, ‘আমার শঙ্কু কিন্তু অত বুড়ো নয়।’ অতএব সংলাপ বলার ধরন বদলাতে হয়েছিল কাঞ্চনদাকে। টানটান, অসাধারণ হয়েছিল সে নাটক।

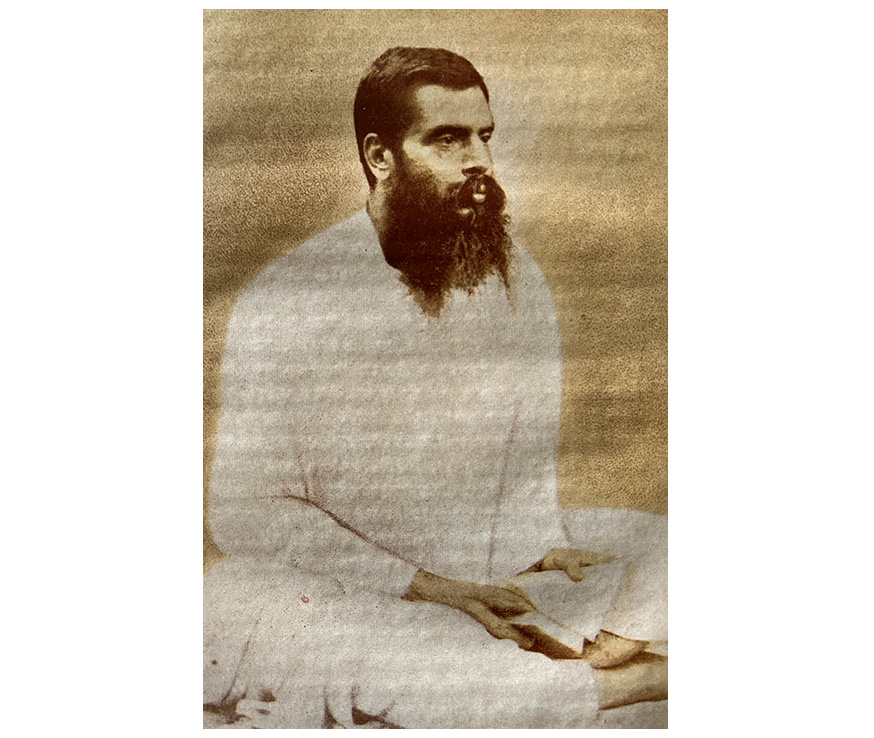

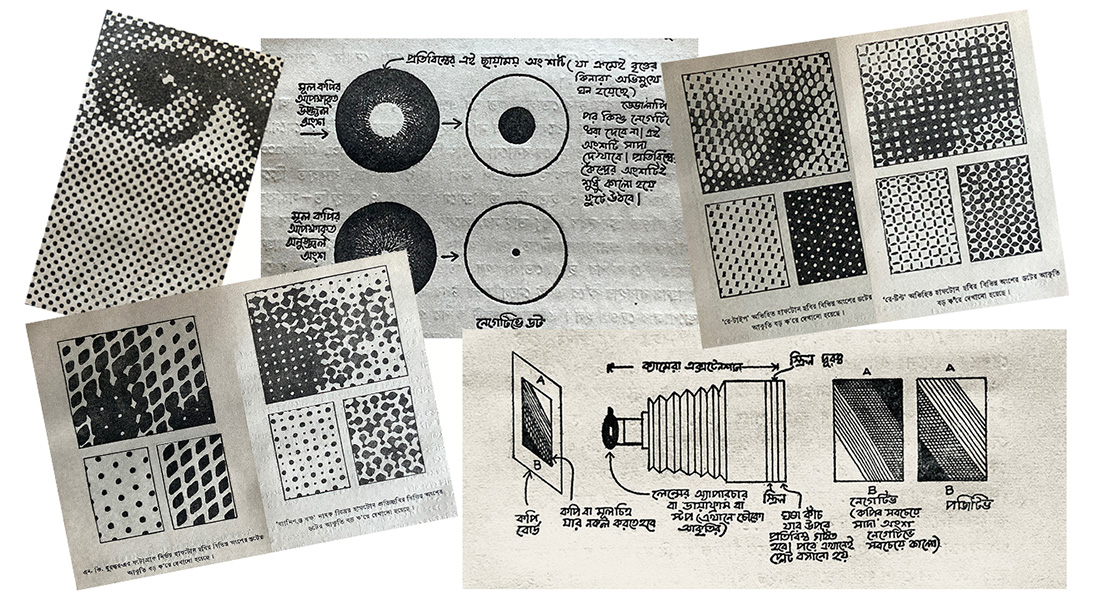

তিনপুরুষের নাম বলতে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাম মনে পড়ছে আরও একটা কারণে। ‘এক্ষণ’ পত্রিকার ১৯৮৪ সালের শারদীয় সংখ্যায় আমার একটা কাজের সুযোগ হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ফোটোগ্রাফি, হাফটোন পদ্ধতিতে ছাপার মানোন্নয়ন এবং ছাপাখানার কারিগরি বিষয়, হরফ ইত্যাদি নিয়ে একটি বড় গবেষণামূলক লেখা, ‘উপেন্দ্রকিশোর: শিল্পী ও কারিগর’ প্রকাশিত হয়। বাংলায় ছাপাখানার ইতিহাসে রায় পরিবারের অবদান সম্পর্কে একটি বিশাল লেখা। অন্যান্য কারিগরি দিক সমেত শ’খানেক পৃষ্ঠার সেই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন বন্ধু সিদ্ধার্থ ঘোষ। হাফটোন পদ্ধতিতে ছাপার কাজটা এবং ছাপাখানার নেপথ্যের কারিগরি সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে লেখা এটি একটি শিক্ষণীয় প্রবন্ধ এবং কাজের কাজ। বিশেষ করে হাফটোনে মোলায়েম টোন আনতে কত কী না করছিলেন। ছবি থেকে ক্যামেরা হয়ে ছাপাখানায় পৌঁছনোর যে পদ্ধতি এবং ধাপ, সেগুলো নিয়ে বহু গ্রাফিক ডিজাইন করে সেই কাণ্ডকারখানা বোঝানোর কাজটা সিদ্ধার্থ-র লেখার সঙ্গে করেছিলাম আমি।

হরফ বলতে সত্যজিৎ রায়ের ‘রে রোমান’ ফন্টের কথা অনেকেই জানেন। তবে তাঁর টাইপোগ্রাফি চর্চার নেপথ্যে কিন্তু পূর্বপুরুষের প্রভাব। পিতা-পুত্র, উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার মিলে তৎকালীন বাংলার হরফ সংস্কারের অনেকটা কাজ করেছিলেন। এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা হত আনন্দবাজারের তখনকার আর্ট ডিরেক্টর বিপুল গুহর সঙ্গে। তখন দেশ এবং আনন্দমেলা-র লোগো বানালেন রায়সাহেব। ঘষামাজা করে তার একটা শোভন সুন্দর রূপ দেওয়ার কাজটা হয়েছিল বিপুল গুহর তত্ত্বাবধানে। সেখানে রে রোমান ফন্টের গল্প প্রথম শুনি বিপুলদার কাছে। ফন্ট তৈরি মাথায় ঢুকে গেল। তখনকার দিনে বাংলায় ফন্টের সত্যিকারের অভাব। তবে বইয়ের মলাটে, পোস্টার ইত্যাদিতে সবাই যেমন পারে অক্ষর নিয়ে নানা খেল দেখিয়ে যাচ্ছে।

আমিও জ্যাক-এর মতো, বাদ যাই কেন! তালে তালে ছিলাম। আমেরিকাতে আমাদের অফিস, ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান নিয়ে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং যার মূল ডিজাইন টিমে কাজ করেছিলাম, সেখানে হঠাৎ একটা ফন্ট তৈরি করে ফেললাম। যেটা আমেরিকার বিভিন্ন শহরের প্রদর্শনীতে ডিসপ্লে ও প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছিল এবং প্রশংসিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাশিয়া, ইউরোপ এবং প্রাচ্যের জাপানেও সেই প্রদর্শনী হয় এবং ফন্টটি ব্যবহার করে। আগের এক লেখায় তার উল্লেখ করেছি।

তখনকার পশ্চিম জার্মানিতে, ব্রেমেন মিউজিয়ামেও আমাদের প্রদর্শনীটা যায় এবং আমি গিয়েছিলাম শুরুর আগে, প্ল্যানিং-এর কাজে। মিউজিয়ামের কর্তার সঙ্গে একদিন এক ইন্ডিয়ান হোটেলে খেতে গেলাম এবং সেদিন ওঁর কাছে শুনলাম– উনি শুধু ভারতে অনেকবার এসেছেন তাই নয়, সত্যজিৎ রায়ের একজন ভক্ত। হাফ ডজন পাইপের একটা ওয়ালেট টেবিলে রেখে, খুলতে খুলতে উনি বললেন, ‘শুনলাম, মিস্টার রে নাকি চারমিনার ছেড়ে পাইপ ধরেছেন! কিন্তু উনি ভালো তামাক ওখানে কোথায় পান?’ তামাকের খবর আমি জানতাম না। তবে পাইপগুলো সম্পর্কে উৎসাহ দেখাতে উনি আমাকে একটা নতুন জিনিস শেখালেন। জানলাম, একটা পাইপে তামাক খাওয়ার পরে তক্ষুনি ইচ্ছা করলেই সেই পাইপে খাওয়া যাবে না। ওটা একেবারেই ঠান্ডা হলে তখনই তাতে নতুন করে তামাক ভরে খেতে হয়, তাই অনেকগুলো পাইপ।

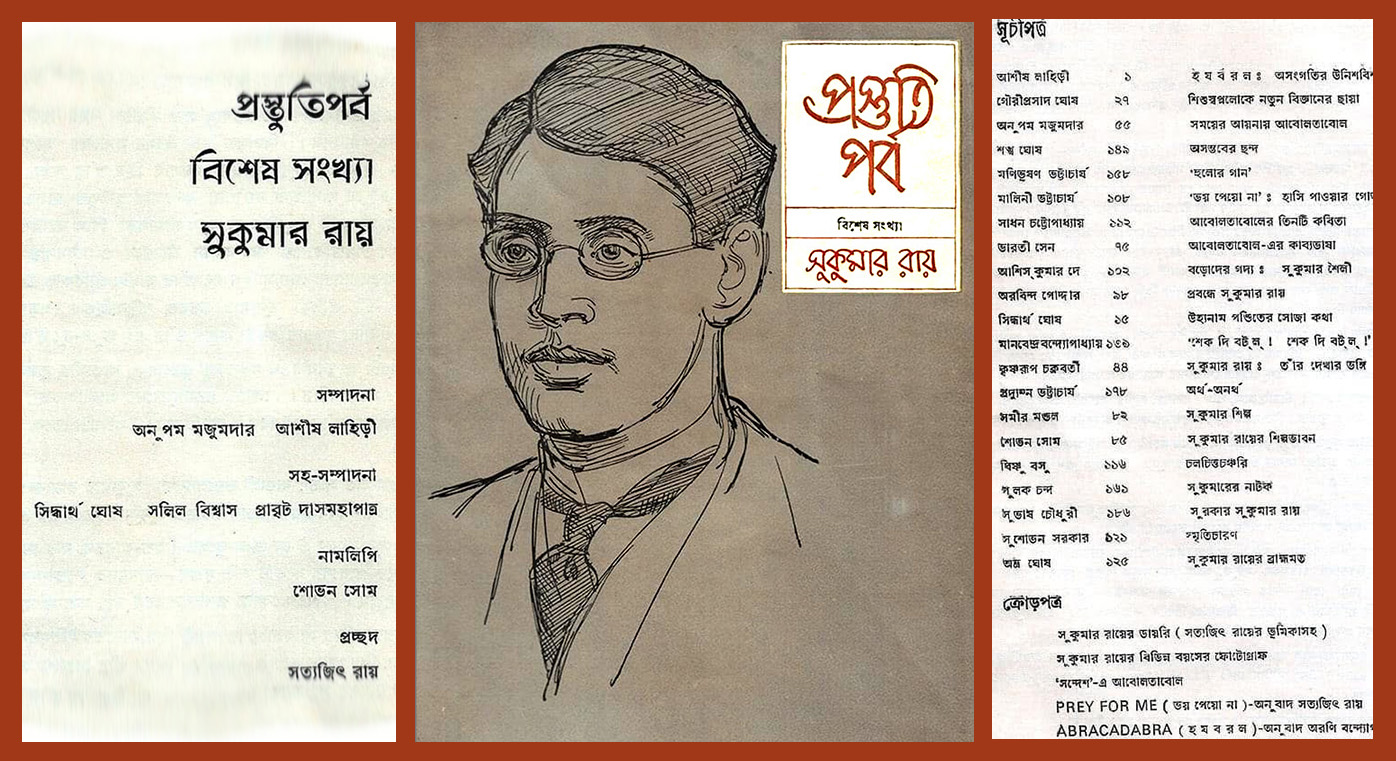

উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, ছাপাখানা ইত্যাদি নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেবারে ‘প্রস্তুতিপর্ব’ একটি বিশেষ সুকুমার সংখ্যা করছে। সেখানে আমার একটা লেখা ছিল। সম্পাদক মহাশয় বেশিরভাগ লেখাই সত্যজিৎ রায়কে পড়িয়ে নিয়েছিলেন। আমারটাও। জীবনে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সাহিত্যে সুকুমার রায়ের ইলাস্ট্রেশন নিয়ে। বিশেষ করে জোর দিয়েছিলাম হাইব্রিড জন্তু-জানোয়ার বানানোর দিকটায়। হাঁসজারু, বকচ্ছপ, গিরগিটিয়া ইত্যাদি। সাহিত্যের বড় মূলধন তাঁর শিল্পী-মানসিকতা। সেই লেখায় রায়সাহেব আমার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির মার্জিনে কিছু কিছু সংশোধনী নির্দেশ দিয়েছিলেন, শিক্ষকের মতো হাতের লেখায়। মনে পড়ছে, এক জায়গায় লিখেছিলেন, ‘হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী’-র ছবি সুকুমার রায় আঁকেননি। ওটা একজন বিদেশি শিল্পীর ইলাস্ট্রেশন। বারবার ছুঁয়ে দেখেছি মার্জিনে সে হাতের লেখা। তখন ছবি তুলে রাখার কোনও সুযোগ ছিল না।

ধরে রাখা যায়নি অনেক কিছুই। মকবুল ফিদা হুসেনের ইচ্ছে হল কলকাতার তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে প্রদর্শনী করবেন টাটা সেন্টারে। ‘টেন ইয়ং ট্যালেন্টস উইথ এম এফ হুসেন‘। সেই কাজটার পেছনে বেশ কিছু গুণী মানুষ ছিলেন। দশজন তরুণ এবং তাঁদের কাজ বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন– রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, নরেশ কুমার, সন্দীপ সরকার এবং সত্যজিৎ রায়। দশজনের মধ্যে এলাম আমিও। সে এক আলাদা আনন্দের অনুভূতি।

আনন্দবাজারে ইলাস্ট্রেশন নিয়ে দেশ-বিদেশের বাঘা বাঘা ইলাস্ট্রেটরের সঙ্গে সেমিনার। ‘আমাদের দেশের ইলাস্ট্রেশনের মান’– এ বিষয়ে কাজ বাছাই, আলোচনা, মতামত ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন রায়সাহেব। সেই সেমিনারে আমার ছবিও ছিল একই আলোচনার টেবিলে। আনন্দমেলার পুজোসংখ্যার কাজ। অফসেট পদ্ধতিতে ছাপার গোড়ার দিক। ছবির ওপরে টেক্স্ট-এর সুপারিম্পোজিশন নিয়ে কয়েকটি কাজ করেছিলাম তখন।

অন্যের মুখে গল্প শুনে, কথা শুনে ওর সম্পর্কে জেনেছি অনেক সে কথা আগেই বলেছি। বিশেষ মানুষগুলোও আমার কাছে মূল্যবান। ‘নতুন ছবি’ পত্রিকা করার কাজে গিয়েছিলাম সুভো ঠাকুরের বাড়িতে জ্ঞান নিতে। ‘সুন্দরম’ পত্রিকা বিষয়ে গল্প শুনতে, ছাপা এবং কাগজপত্র আর টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপারে ওঁর কাছ থেকে জানার জন্য গিয়েছিলাম। অনেক গল্প। কথায় কথায় এল সত্যজিৎ রায়ের কথা, উৎপল দত্ত-র কথা। ‘শতরঞ্চ কে খিলাড়ি’ করতে শাল আর পুরনো কয়েন নিয়েছিলেন রায়সাহেব সুভো ঠাকুরের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। জিনিসগুলো নেওয়ার সময় উনি যে নিজে আসবেন সেটা জানা কথাই, কিন্তু ফেরত দেওয়ার সময় ওঁর আচরণের কথা বলছিলেন সুভো ঠাকুর। শাল ইত্যাদি লন্ড্রি থেকে পরিষ্কার করে উনি সেটাকে যত্ন করে নিজের হাতেই ফেরত দিতে এসেছিলেন।

সাতের দশকের গোড়ায়, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও-তে আমাদের অ্যানিমেশন ফিল্মের শুটিং চলছে। সে সময় তো লোডশেডিং-এর খুব জ্বালাতন ছিল, যখন তখন পাওয়ার কাট। একটি মাত্র লোক যাঁর শুটিংয়ের সময়ে লোডশেডিং বন্ধ রাখা হত। সত্যজিৎ রায়ের এমন আরও দাপট এবং সম্মানের গল্প শুনেছিলাম অনন্তদার মুখে। অনন্ত দাস ওঁর মেকআপম্যান। অনন্তদাকে চিনতাম যোগেশ দত্তের বাড়ি থেকে। একটা পুরনো গোটা রেলগাড়ির কামরাও দেখেছিলাম সেবার ওই স্টুডিওতে। মজার ব্যাপার, নিচে চাকার জায়গায় স্প্রিং, গাড়ির দোলানির এফেক্ট আনতে। স্টুডিওর লোকেরা বলেছিল, রায়সাহেবের ছবির সেট।

শ্যাম বেনেগাল, গৌতম ঘোষ, এঁদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আড্ডা হয়েছে। সেখানেও কিছু গল্প ছাড়াও অন্যান্য অনেক টুকরো খবর বলা বাকি রাখছি। আপাতত একটি ঘরোয়া মজার গল্প না বললেই নয়। ব্যাঙ্গালোরে থাকাকালীন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গিয়েছিলাম বন্ধু অন্নপূর্ণার বাড়িতে, তাঁর চিত্রকলা দেখাতে। ওঁর স্বামী সীতারাম কাজ করতেন কলকাতায়। বাড়িতে সৌমিত্রদাকে নিয়ে গিয়েছিলাম শুধুমাত্র ওঁদের অবাক করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঘটনাটা যা ঘটল তাতে আমরাই অবাক হলাম। মিস্টার সীতারাম কলকাতা থাকাকালীন প্রচুর পরিমাণে সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখেছেন এবং উনি একেবারেই রায়সাহেবের অন্ধভক্ত। সৌমিত্রদা আউট, আলোচনা যা হয়েছিল তার সিংহভাগ ছিল সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা প্রসঙ্গ।

সালটা খুব সম্ভবত ১৯৮০। রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজন হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনের। সেবার ভারতের পালা। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমি নানাভাবে আছি। শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাইয়ের মতো বেশ কিছু কাজে সাহায্য করতাম। ওঁর উদ্যোগে ওই কনভেনশনের অংশ হিসেবে একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় বেলুড় মঠে। বিষয়, ‘কথামৃত’। সেখানে প্রথাগত চিত্রকলা, ভাস্কর্য ছাড়াও শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগ, যেমন ইলাস্ট্রেশন, কার্টুন ইত্যাদি বিভাগের শিল্পীদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। এমন নানা কাজের সাক্ষী হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি অনেকবার।

শৈবা প্রকাশনের রবীন বলের সঙ্গে কাজ করার কথা আগেই বলেছি। কলকাতা ছাড়ার পরও নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগ থাকত রবীনবাবুর সঙ্গে। আমাকে একবার লিখলেন– ‘এস’ নামের চিঠির ফাইলটা ক্রমান্বয়ে মোটা হচ্ছে। সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার এবং আপনারও চিঠি অনেক। তার মানে, ফাইলের মধ্যে আমি ওঁদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বন্ধ হয়ে আছি! প্রশ্ন করেছিলাম, ফাইলের মধ্যে কি আলাদা কম্পার্টমেন্ট ছিল? তা না হলে সত্যজিৎ রায়ের চিঠির ওপর আমার অথবা আমার পিঠে ওঁর চিঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফাইলবন্দি হয়ে আছে? শুনেই কেমন ভয় ভয় করে আজও।

‘শিক্ষক’ শব্দটা বললেই ব্ল্যাকবোর্ড আর ক্লাসরুমের কথাই মনে হয়। একটি মানুষের নিজস্ব কাজকর্ম এবং তাঁর আচরণই হচ্ছে আসল শিক্ষার আধার। তাই শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায় নন, গোটা রায় পরিবারের কাছেই আমরা নানা বিষয়ে ঋণী। আফশোস, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বসে প্রাণ খুলে গল্প করার সুযোগ আমার হয়নি। তবে ভাগ্যিস হয়নি!

গণেশদা, শিল্পী গণেশ পাইন আমাকে একটা জ্ঞান দিয়েছিলেন। স্নেহের সুরে বলেছিলেন, তুমি অভাগা, খুব বড় মাপের কোনও মানুষের কাছাকাছি তোমার যাওয়া ঠিক হবে না, তাহলে নাকি তাঁদের মাথার জ্যোতির্বলয় শুকিয়ে যায়। তাই ওঁর সমস্ত গুণ আর আমার ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা, সবটাই অটুট, অক্ষুণ্ণ থেকে গেল চিরকাল।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৩৫। যদি সত্যিই কোনও কিছুকে ভালোবাসো, তবে সাহসী হও– বলেছিলেন ড. মুকেশ বাত্রা

পর্ব ৩৪। শক্তিদার ব্র্যান্ড কী? উত্তর দিয়েছিলেন, ‘বাংলায় কোনও ব্র্যান্ড হয় না’

পর্ব ৩৩। পত্রিকা পড়তে ছোটদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়, খেয়াল রাখতেন নীরেনদা

পর্ব ৩২ । কে সি দাশের ফাঁকা দেওয়ালে আর্ট গ্যালারির প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বীরেনদা

পর্ব ৩১। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে, আমার জন্য তেজপাতা আর পাঁচফোড়ন নিয়ে এসেছিলেন অহিদা

পর্ব ৩০। হাতের লেখা ছোঁয়ার জন্য আপনার ছিল ‘ভানুদাদা’, আমাদের একজন ‘রাণুদিদি’ তো থাকতেই পারত

পর্ব ২৯। পুবের কেউ এসে পশ্চিমের কাউকে আবিষ্কার করবে– এটা ঢাক পিটিয়ে বলা দরকার

পর্ব ২৮। অন্ধকার নয়, আলো আঁকতেন গণেশ পাইন

পর্ব ২৭। প্রীতীশ নন্দীর চেয়েও কলকাতা ঢের বেশি চেনা অমিতাভের!

পর্ব ২৬। রুদ্রদা, আপনার সমগ্র জীবনযাত্রাটাই একটা নাটক, না কি নাটকই জীবন?

পর্ব ২৫। ক্ষুদ্রকে বিশাল করে তোলাই যে আসলে শিল্প, শিখিয়েছিলেন তাপস সেন

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved