‘‘গ্রন্থরচনা ও প্রকাশের সঙ্গে প্রচ্ছদপট অঙ্কন এবং চিত্রাঙ্কন বা অলঙ্করণ (ইলাস্ট্রেশন) অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। দুঃখের কথা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এবং পুস্তক প্রকাশনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঐ ইলাস্ট্রেটার এবং প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। আপনারা যদি প্রতি বৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদশিল্পীকে একটা পুরস্কার দেন– তার অর্থমূল্য যতই সামান্য হোক– তাহলে দীর্ঘদিনের একটি অন্যয়ের প্রতিকার হয়।’’ চিঠিতে লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল।

৪২.

আজকাল মিডিয়ায় প্রায়ই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের খবর দেখতে পাই। এমনকী, স্পেস স্টেশনের ভেতরে মহাকাশচারীদের জীবনযাপনের ভিডিয়ো দেখাও কোনও নতুন ব্যাপার নয়। সেখানে দীর্ঘদিন আটকে পড়া সুনীতা উইলিয়মসকে ফিরিয়ে আনার রোমাঞ্চকর ঘটনার, অন্তত ভিডিয়োতে, সাক্ষী হলাম আমরা অল্প কিছুদিন আগেই। সেদিন আবার দেখলাম নতুন একটি মিশনে একজন ভারতীয় বৈমানিক স্পেস স্টেশনে গিয়েছেন– শুভাংশু শুক্লা। ভারতীয় মহাকাশচারী হিসেবে রাকেশ শর্মার পরই বোধহয় শুভাংশু শুক্লা-র নাম উঠে আসবে। কিন্তু এমন দিনের কথা ভাবুন তো যখন স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, মহাকাশ অভিযান তো দূরের কথা– আটলান্টিক মহাসাগরটাকে বিমানে একবারে পার করার কথাও মানুষ ভাবতে পারত না। মানুষের অতলান্তিক পেরনোর সেই স্বপ্নের গল্প নারায়ণ সান্যাল শুনিয়েছিলেন তাঁর ‘লিন্ডবার্গ’ বইয়ে। ১৯৮৬ সালে খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদে আমি পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম– ‘লিন্ডবার্গ’। আজকের দিনে চার্লস লিন্ডবার্গের নাম কতজন জানেন, সেকথা বলা মুশকিল। এটুকু বলি, তিনিই প্রথম বৈমানিক যিনি ২০ মে ১৯২৭ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্রান্সের প্যারিস পর্যন্ত ৩৬০০ মাইল উড়ানপথে সাড়ে ৩৩ ঘণ্টা বিরতিহীন বিমান চালিয়েছিলেন। এই ঘটনার সুবর্ণজয়ন্তীতে নারায়ণদা বইটি প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল লিন্ডবার্গের কৃতিত্ব মানুষের উত্তরমেরু অভিযান, এভারেস্ট জয়ের থেকে কোনও অংশে কম তো নয়ই– হয়তো তার চেয়েও বেশি। কেননা লিন্ডবার্গের যাত্রা ছিল একক যাত্রা। জেটপ্লেনের যুগে তাঁর অবিশ্বাস্য সাহসের মাপ পাওয়া অসম্ভব। আকাশে সাড়ে ৩৩ ঘণ্টা তিনি ছিলেন দুনিয়ার সব সংকেত-সাহায্যের বাইরে। নিজেই ‘নেভিগেটার, পাইলট, কো-পাইলট এবং কেবিন বয়! ঐ সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা ধরে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, চোখের পাতা বুজলেই নিশ্চিত মৃত্যু…’।

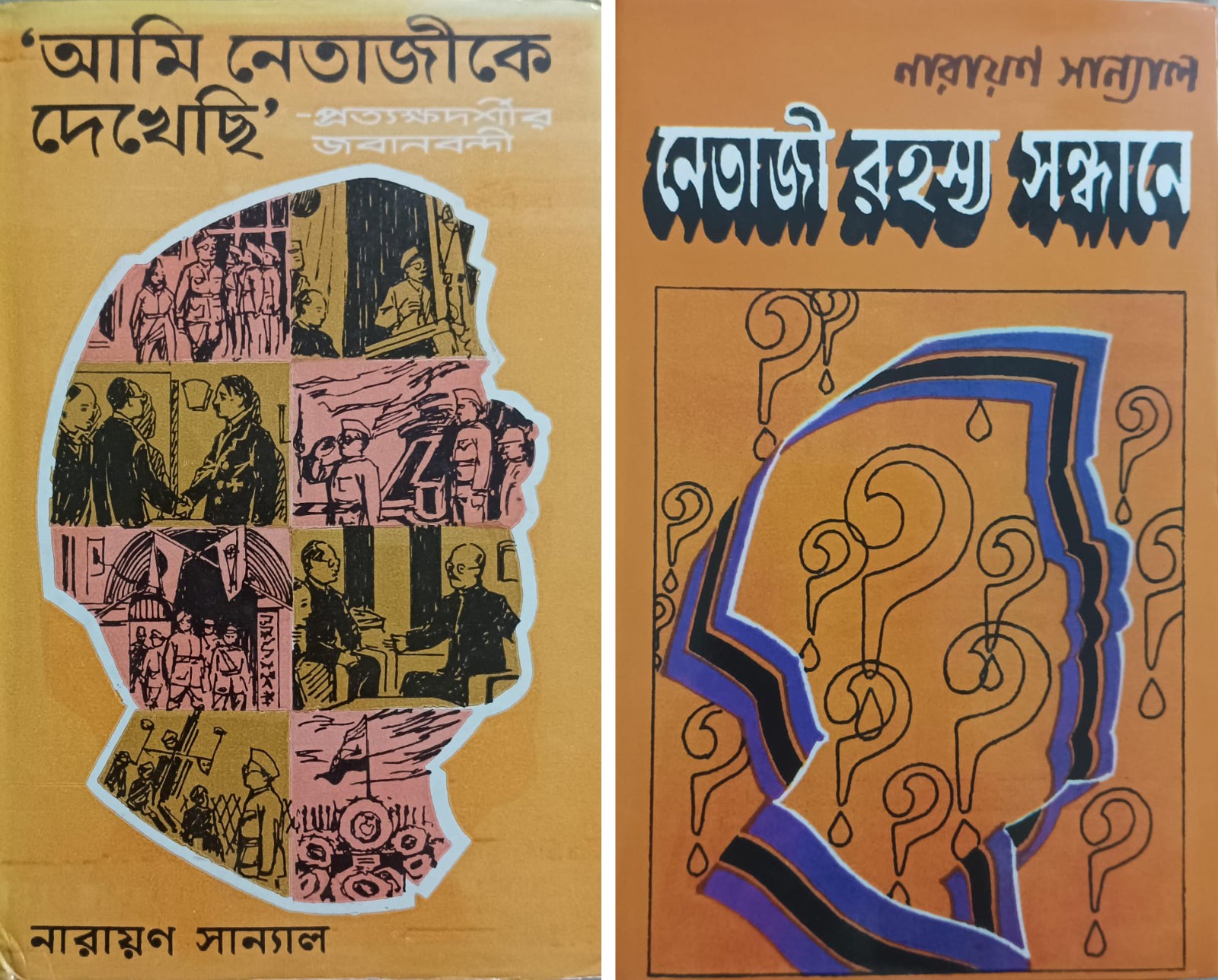

এই রকম তথ্যসমৃদ্ধ লেখায় নারায়ণদার জুড়ি মেলা ভার। পাঠক বুঁদ হয়ে এইসব অনুসন্ধানী লেখা পড়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে। ১৯৭০ সালের জুলাই এবং ডিসেম্বরে প্রকাশিত তাঁর দু’-খানি বই– ‘আমি নেতাজীকে দেখেছি/ প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী’ এবং ‘নেতাজী রহস্য সন্ধানে’ এমনই তন্বিষ্ঠ দু’-খানি গবেষণাগ্রন্থ-তুল্য বই। ‘আমি নেতাজীকে দেখেছি’ বইয়ের ‘কৈফিয়ৎ’ অংশে দেখছি নারায়ণদা লিখেছেন এই বইটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দধারা প্রকাশনী থেকে। তখন আনন্দধারা-র স্বত্বাধিকারী ছিলেন তাঁর বন্ধু মনোরঞ্জন মজুমদার। পরে মনোরঞ্জনবাবু আনন্দধারা-র স্বত্ব বিক্রি করে দেন ‘জনৈক দিব্যেন্দু সিনহাকে’। ইনিই সম্ভবত ‘মহানগর’ পত্রিকা এবং শুভম প্রেস-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে নারায়ণদার মতের অমিল হওয়ায় তিনি বইটি আমাদের প্রকাশ করতে দেন। ১৯৮২-র সেপ্টেম্বরে আমি দে’জ থেকে বইটি প্রকাশ করি। নেতাজির জীবন ও বিপ্লবসাধনা বাঙালির চিরকালের আগ্রহের বিষয়। যেমন আমাদের আগ্রহ তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি নিয়েও। ‘আমি নেতাজীকে দেখেছি’র চতুর্থ মলাটে বইটি সম্পর্কে নারায়ণদার ভাবনার সার অংশটুকু লেখা হয়েছিল–

‘… নারায়ণ সান্যালের এই গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে বাংলার এক দামাল-ছেলের জীবনের একাংশ। দেখেছেন চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দির মাধ্যমে আরতি নায়ার, ভাস্করণ স্টেনোগ্রাফার, আজাদ-হিন্দ সরকারের মন্ত্রী আইয়ার এবং নির্ভীক যোদ্ধা হরগোবিন্দ সিং-এর স্মৃতিচারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারত-সরকার যে অর্ডিনান্স বলে (No. XXXVI) অথবা যে আদেশনামাবলে (No, 126837/Res. dated 4.1.43) আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজবিদ্রোহী শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে খণ্ডিত ভারত সরকার যে সে-দুটি প্রত্যাহার করেছেন এমন দলিল আমাদের হাতে অবশ্য নেই; কিন্তু সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি পড়ে আমরা জেনেছি : “নেতাজীর ছবি সরকারী অফিসে রাখার কোন নিষেধাজ্ঞা নেই”– প্রধানমন্ত্রী

“নয়াদিল্লী ২৭শে আগস্ট, ১৯৭০– প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ফরওয়ার্ড ব্লকের দুই নেতা শ্রী আর. কে. হালদার এবং শ্রী চিত্ত বসুকে বলেছেন যে, কোন সরকারী অফিসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কোন প্রতিকৃতি টাঙিয়ে রাখার বিষয়ে কেন্দ্র-সরকারের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট সরকারের উপর নির্ভর করছে।”

ফলে ক্রেতা-পাঠককে আমরা আশ্বস্ত করতে পারি যে, প্রাকস্বাধীনতা যুগে আপনাকে যেভাবে লুকিয়ে পড়তে হত: “তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নয়, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়। তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়, কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমার জন্য প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, সেই তোমার গৌরব।… মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজদ্রোহী, তোমাকে শত কোটি নমস্কার।”

ঠিক সেভাবে এ বইটি আজ আপনাকে লুকিয়ে পড়তে হবে না, এমন কি ‘পদ্মা’র পরিবর্তে যদি নদীটি হয় ‘কাবুল’।…’

নেতাজিকে নিয়ে এমনই আবেগ ছিল তাঁর। নইলে নেতাজি প্রসঙ্গে ‘পথের দাবী’ উপন্যাস থেকে এই উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করতেন না। এই বইটির পুস্তানির পাতাটি আমাদের আর পাঁচটা বইয়ের মতো নয়। পুস্তানির কাগজ নিয়ে আমি অনেকদিন থেকেই নতুন রকম কিছু করার কথা ভাবি। কোনও-কোনও বইতে অন্যরকম পুস্তানি করাও গেছে। অনেক প্রকাশনীর বই যেমন পুস্তানির পাতা দেখেই চেনা যায়, আমি দে’জ পাবলিশিং-এর জন্য সেরকম একটা বিশেষ পাতা তৈরি করার কথা এখনও ভাবি। যাই হোক, ‘আমি নেতাজীকে দেখেছি’ বইটির পুস্তানির পাতায় একটি নীল রঙে একটি মানচিত্র ছাপা হয়েছিল। এই মানচিত্রটি নেতাজির মহাভিনিষ্ক্রমণ-পথের মানচিত্র। কলকাতা থেকে তাইহোকু পর্যন্ত কাটা-কাটা রেখা দিয়ে নেতাজির সমস্ত যাত্রাপথটা দেখানো হয়েছে।

নারায়ণদা কিন্তু নেতাজিকে নিয়ে যাবতীয় গবেষণা ঘরে বসে বইপত্র পড়েই শেষ করেননি। ‘আমি নেতাজীকে দেখেছি’র দে’জ পাবলিশিং থেকে পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের সময় তিনি লিখেছিলেন– ‘…নেতাজীর নিরুদ্দেশ বিষয়ে দু-দুটি গবেষণায় সন্তুষ্ট না হয়ে আমি একক প্রচেষ্টায় নিজেই গবেষণা করতে বসেছিলাম। সরকারি কাজ থেকে ছুটি নিয়ে নিজ ব্যয়ে পূর্ব-এশিয়া, জাপান ও তাইহকু (তাইপে)-তে সন্ধান নিতে গিয়েছিলাম। এ-কাজে জাপানি সাংবাদিক ইয়োকোবরি, টোকিও-র নেতাজী রিসার্চ সেন্টারের মাদাম কিকোরি, আই.এন.এ সরকারের সদস্য আইয়ার এবং কলকাতা নেতাজী রিসার্চ ইন্সটিট্যুটের কর্ণধার ড. শিশিরকুমার বসু আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। পূর্ব-এশিয়ায় সত্তরের দশকে অবস্থানকারী কিছু প্রাক্তন আই.এন.এ সৈনিক ও অফিসারও আমাকে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এইসব তথ্য নির্ভর করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করি : ‘নেতাজী রহস্য সন্ধানে’।…’

দে’জ পাবলিশিং থেকে ‘নেতাজী রহস্য সন্ধানে’ পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৬-র বইমেলার সময়ে। নেতাজীকে নিয়ে বই দু’টিরই প্রচ্ছদ করেছিলেন খালেদ চৌধুরী। খালেদদার সঙ্গে নারায়ণ সান্যালের সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ‘নেতাজী রহস্য সন্ধানে’ নারায়ণদা নানা দিকে আলো ফেলতে-ফেলতে এগিয়ে শেষে বলেছেন–

‘আপনি যদি এ পর্যন্ত আমার যুক্তির বিশ্লেষণ মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসতে হবে–

18.8.45-এ তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু হয়নি। তিনি লে. জেনারেল শিদেয়ীকে সঙ্গে করে ঐ সময় মাঞ্চুরিয়ার দিকে চলে যান।’

এরপর তিনি দু’-ভাবে বিষয়টাকে দেখতে চেয়েছেন– প্রথমত, তাঁর বই লেখার সময়েও (১৯৭০) নেতাজি জীবিত থাকতে পারেন। দ্বিতীয়ত, ১৮.৮.৪৫-এর দুর্ঘটনায় না হলেও পরবর্তী কোনও সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দু’টি হাইপোথিসিস নিয়েই তিনি তিন-চারটি করে বাস্তবসম্মত সম্ভাবনার কথা লিখেছেন। তবে নেতাজির প্রতি তাঁর চূড়ান্ত শ্রদ্ধা ধরা পড়েছে এই বইয়ের শেষ কয়েকটি পাতার ছত্রে-ছত্রে। রেনকোজি মন্দিরের সেই বৃদ্ধ বৌদ্ধ শ্রমণ, যিনি ২৫ বছর ধরে ভস্মাধারের সামনে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিদিন ধূপ জ্বালিয়ে এসেছেন তাঁর উদ্দেশে লিখেছেন–

‘…আমাদের মনের দ্বিধা-সঙ্কোচ যে আজও ঘোচেনি। আমরা যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমাদের এই দীন-দুখিনী বাঙলা মায়ের সেই দুরন্ত দামাল ছেলেটির অবশেষ ঐ একমুঠি ছাই! আমি যদি জাপানী ভাষা জানতাম, তবে এ গ্রন্থে সেই ভাষাতেই লিখে ওদের ডেকে বলতাম– ‘ওগো, তোমরা শোন। তোমরা আমাদের ভুল বুঝো না। যে সম্মান তোমরা দুর্দিনে দেখিয়েছ আমাদের বাঙলা মায়ের দু-দুটি দামাল ছেলেকে, তার কথা আমরা ভুলিনি !’ ডেকে বলতাম ঐ বলিরেখাঙ্কিত বৃদ্ধ শ্রমণকে চিতাভস্ম সত্য হ’ক আর মিথ্যা হক, তুমি যে আমাদের প্রিয় নেতার উদ্দেশ্যে পঁচিশ বছর ধরে প্রতিটি সন্ধ্যায় দীপ জ্বেলেছ, ধূপ জ্বেলেছ এ-জন্য রইলো আমাদের শ্রদ্ধানম্র প্রণাম তোমার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তবু কিছতেই আমরা মেনে নিতে পারছি না– অতবড় মানুষটার ঐটুকু অবশেষ।

আমাদের তুমি ক্ষমা কর।’

প্রসঙ্গত বলে রাখি, জাপান ঘুরে এসে লেখা নারায়ণদার ‘জাপান থেকে ফিরে’ বইটি এর আগের বছর ১৯৮৫ সালেই দে’জ থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। সে বইটির জন্যও খালেদদা চমৎকার একটা মলাট তৈরি করে দিয়েছিলেন।

১৯৯০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তিন খণ্ডে দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয় ‘রূপমঞ্জরী’ উপন্যাস। ‘রূপমঞ্জরী’ নারায়ণ সান্যালের সবচেয়ে বড়ো লেখা। এই পরিচিতি দিতে গিয়ে লেখা হয়েছিল–

‘শিবনাথ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন ‘বঙ্গের নবযুগ’ পরে যার নাম হয় ‘বেঙ্গল রেনেসাঁস’ তার উপর যথেষ্ট গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমি আরও একশ বছর উজানে নৌকাটিকে নিয়ে যেতে চেয়েছি। প্রাক-রামমোহন-কালের ‘সেইতর’ সময় গভীর তমসাচ্ছন্ন।

ঊনবিংশ-শতক সাদায়-কালোয় মেশানো। একদিকে বেড়ালের বিয়ে-বুলবুল-বাবু কালচার, অপরদিকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অতন্দ্র সাধনার আশীর্বাদ। তুলনায় বক্ষ্যমান ঐতিহাসিক উপন্যাসের ‘সেইতর-সময়’, অষ্টাদশ শতাব্দী, নীরন্ধ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্রাবণের অমারাত্রি ! ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অথবা রামপ্রসাদের কালীকীর্তন সমকালীন গৌড়জনের সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত। সতীদাহ প্রথাটাকে তখনও কারও আপত্তিকর বলে মনে হয়নি, বিধবাবিবাহ অলীক দিবাস্বপ্ন, কুলীন পাত্রের ধর্মপত্নীর সংখ্যা প্রকাশ করা হত ‘কুড়ি’র এককে। স্ত্রীশিক্ষা ও বৈধব্যযোগ বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত।

কিন্তু এমনটা তো হবার কথা নয় ! বিবর্তনের একটি ফল্গুধারা যে থাকতেই হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কেউ-না-কেউ নদীয়ার সেই প্রেমানন্দে পাগল বিদ্রোহী পণ্ডিতের পর্ণকুটীর থেকে হোমাগ্নি শিখাটি নিশ্চয় পৌঁছে দিয়েছিলেন রাধানগরের রাজপ্রাসাদে– জ্ঞানগরিমার দার্ঢ্যে সমুন্নতশির নবীন ঋত্বিকের হাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় যখন প্রত্যক্ষ সত্য, তখন কেউ-না-কেউ নিশ্চয় গোপনে করে গেছেন অষ্টাদশ-শতাব্দীর অমানিশায় ‘রাত্রির তপস্যা’। বুড়ো ইতিহাস বেমালুম সে-কথা ভুলে গেছে। এই উপন্যাসে সেই ‘মিসিং লিংক’টিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা।

না ! ‘রূপমঞ্জরী’র নায়ক ‘সময়’ নয়।

কারণ গোটা অষ্টাদশ-শতাব্দী-ব্যাপী মহাকাল এই গৌড়দেশে বড় একদেশদর্শী। শতাব্দীর শুরু থেকে দক্ষিণাঞ্চলে বোম্বেটেদের অত্যাচার, তারপরেই বর্গীর হাঙ্গামা; পলাশীপ্রান্তরে যৌথ বিশ্বাসঘাতকতা ! এরপর মীরজাফর-রেজা খাঁ-দেবীলালের নির্মম শোষণ; যার অনিবার্য ফল: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

‘সুসময়’ আদৌ এল না গোটা ‘সেই-তর’ শতাব্দীতে। সবটাই ‘দুঃসময়’ ! তাই আমার কাহিনির নায়ক সেই নিঃসঙ্গ ক্লান্ত বিহঙ্গটি যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছিল : ‘আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন !’

নায়িকা: পরবর্তী জমানার। ঐ ক্লান্ত বিহঙ্গের আত্মজা। দুইজন ঐতিহাসিক মহিলা– হটু বিদ্যালঙ্কার আর হটি বিদ্যালঙ্কারের জীবনীর উপাদান দিয়ে গড়া আমার কল্পনাসৃষ্ট মানসকন্যা-তথা-জননী রূপমঞ্জরী।’

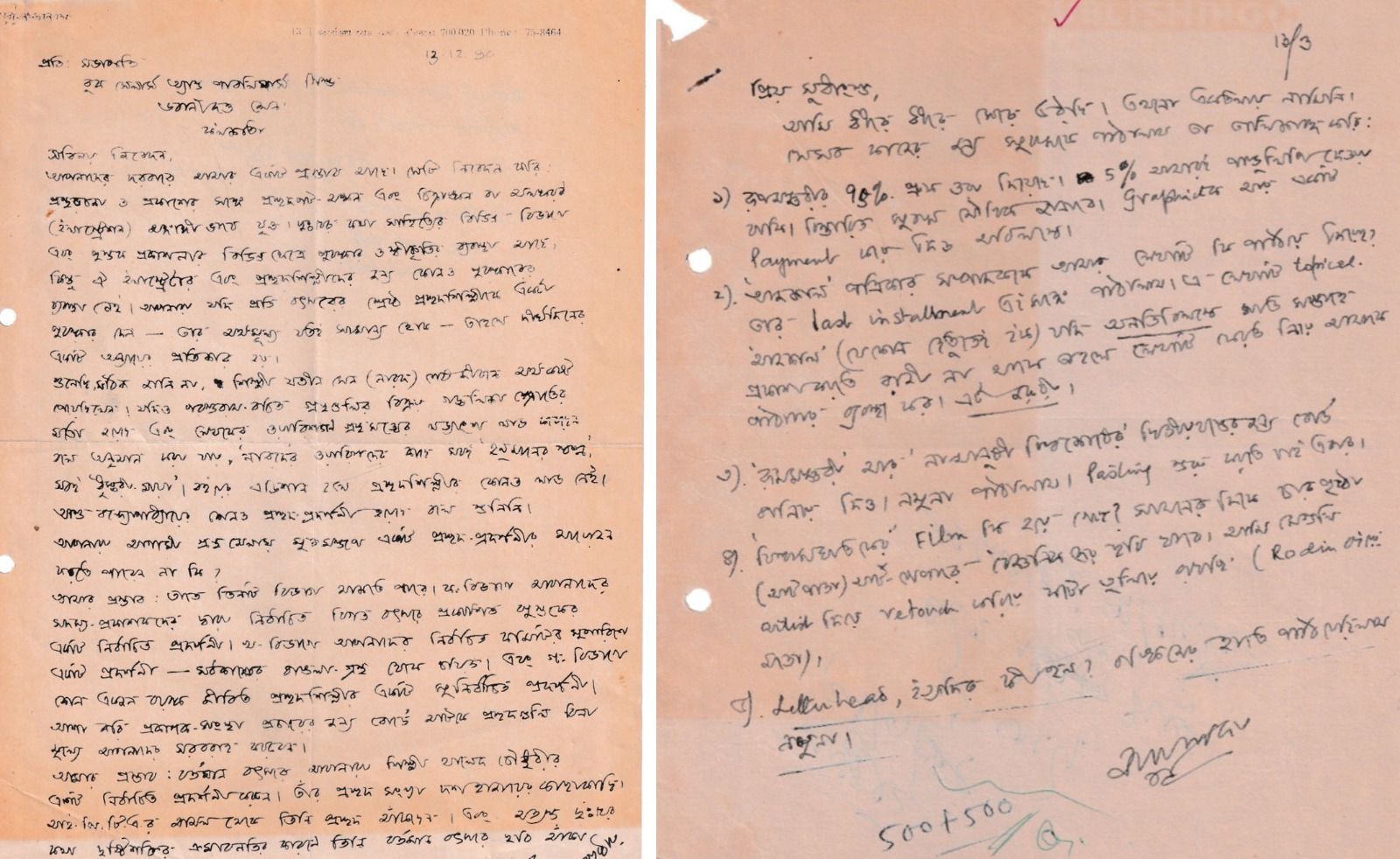

‘রূপমঞ্জরী’র প্রথম খণ্ড তিনি ১৯৮৮ সালেই শেষ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৮৯-এর বইমেলার সময় তাঁর আকস্মিক অসুস্থতার জন্য বইটি প্রকাশে কয়েক মাস দেরি হয়। বইমেলায় নারায়ণদা প্রতিবারই আমাদের স্টলে একাধিক দিন আসতেন। পাঠকেরা বই কিনে প্রিয় লেখককে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেত। সেবার বইমেলায় একদিন তিনি ড. নীরদবরণ হাজরা অনূদিত নাথুরাম গডসের জবানবন্দি– ‘শুনুন ধর্মাবতার’ বইয়ের প্রকাশ উপলক্ষ্যে গোপাল গডসের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হার্ট অ্যাটাকের জন্য তাঁকে পরদিন বেকবাগান নার্সিংহোমের আইসিইউ-তে ভরতি করতে হয়। ওই বছর ১৩ মার্চ তিনি একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

আমি ধীরে ধীরে সেরে উঠ্ছি। এখনও একতলায় নামিনি। যেসব কাজের

জন্য সুবাসকে পাঠালাম তা তালিকাবদ্ধ করি :

১. রূপমঞ্জরীর 95% প্রুফ ওরা দিয়েছে। 5% আমারই পাণ্ডুলিপি দেওয়া বাকি। বিস্তারিত সুবাস জানাবে। graphicকে আর একটি payment করে দিও অবিলম্বে।

২. ‘আজকাল’ পত্রিকার সম্পাদককে আমার লেখাটি কি পাঠিয়ে দিয়েছ ? তার Last installment এইসঙ্গে পাঠালাম। এ-লেখাটি topical. ‘আজকাল’ (যে কোন হেতুতেই হ’ক) যদি অনতিবিলম্বে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করতে রাজী না থাকে তাহলে লেখাটি ফেরত নিয়ে আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

এটা জরুরী।

৩. ‘রূপমঞ্জরী’ আর ‘না-মানুষী বিশ্বকোষের’ দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য বোর্ড বানিয়ে দিও। নমুনা পাঠালাম। Pasting শুরু করতে চাই এবার।…’

চিঠিতে উল্লিখিত সুবাস হলেন নারায়ণদার ভাগনে সুবাস মৈত্র। নারায়ণ সান্যালের বহু বইয়ের প্রিন্টার্স লাইনে সুবাসদার নাম দেখা যাবে। তিনি প্রুফ দেখা, সম্পাদনার কাজে দক্ষ ছিলেন। নারায়ণদার বই করার সময় আমি তাঁর অনেক সাহায্য পেয়েছি। ‘আজকাল’ পত্রিকার জন্য লেখাটা ‘আবার সে এসেছে ফিরিয়া…’ নামক হৃদয়স্পর্শী রম্যরচনাটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরে এই নামেই ১৯৯০-এর বইমেলাতে একটি গদ্যসংকলন প্রকাশিত হয়। ‘আবার সে এসেছে ফিরিয়া…’ বইটির ‘কৈফিয়ৎ’-এ তিনি লিখছেন– ‘কোন্ দুর্জ্ঞেয় হেতুতে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের উপযুক্ত রচনা আজও লিখতে পারছি না। একাধিক সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পরে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন অগ্রজ সাহিত্যিককে পাণ্ডুলিপিখানি পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলাম আপত্তিকর অথবা ভ্রমাত্মক অংশগুলি মার্জিনে দাগিয়ে দিতে। বেদাগ পাণ্ডুলিপি ফেরত এল; সঙ্গে স্বীকৃতি, “শতকরা শতভাগ একমত। তবে আমি কোন পত্রিকার সম্পাদক হলে তোমার এ লেখা ফেরত পাঠাতুম।”…’।

‘রূপমঞ্জরী’র মতো বড় উপন্যাস কোনও পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবেই লিখতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। তা নিয়ে তাঁর মনে একটা ব্যথা ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল– ‘কোন ধারাবাহিক সাহিত্য-সাপ্তাহিকে অথবা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয়তে যদি এ রচনা প্রকাশ করা সম্ভবপর হত তাহলে যে-সব তথ্যগত বিচ্যুতি বা ‘কালানৌচিত্যদোষ’ (অ্যানাক্রনিজম) আমার অজ্ঞতাবশত রয়ে গেল তার অনেকটাই সংশোধন করা যেত। এ-জাতীয় বৃহৎ কাজে সেটা বাঞ্ছনীয়। তাহলে ধারাবাহিক প্রকাশকালে সতর্ক ও গবেষকমনা পাঠকের হুঁসিয়ারিতে লেখক মার্জনার সুযোগ পায়। উভয় অর্থেই ‘মার্জনা’। সম্পাদকের কাছে লেখা সতর্ক পাঠকের চিঠির কল্যাণে গ্রন্থাকারে প্রকাশ কালে সংশোধনগুলি করা চলে এবং লেখক মার্জনা চেয়ে নেবার অবকাশ পায়। দুর্ভাগ্যবশত সে সুযোগ পাইনি’। ‘রূপমঞ্জরী’র ‘কৈফিয়ৎ’ অংশটা পড়লে বোঝা যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা ঠিক কেমন ছিল এবং তথ্যের অপ্রতুলতার সংকট কাটিয়ে কীভাবে তিনি এই উপন্যাসের সৌধ নির্মাণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইতিহাসের এই উজানস্রোতে সাঁতার দিতে গিয়ে কীভাবে খড়কুটোর মতো পেয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চব্বিশ পৃষ্ঠার একটি পাতলা বই– ‘চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী মহিলা’। এখানেই তিনি হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার এবং দ্রবময়ী সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য পেয়েছিলেন।

‘রূপমঞ্জরী’র তৃতীয় খণ্ডটি নারায়ণদা অসুস্থ শরীরে লিখেছিলেন এবং সেটি ১৪১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত ‘নবকল্লোল’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তবে চৈত্র সংখ্যার আগেই তিনি প্রয়াত হন এবং শেষ সংখ্যার পাণ্ডুলিপি অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। অথচ উপন্যাসের শেষাংশের গল্প তিনি নিকটজনেদের কাছে মুখে-মুখে বলে গিয়েছিলেন। বই প্রকাশের সময় সেই শেষ অধ্যায়টি লেখেন তাঁর কন্যা অনিন্দিতা বসু।

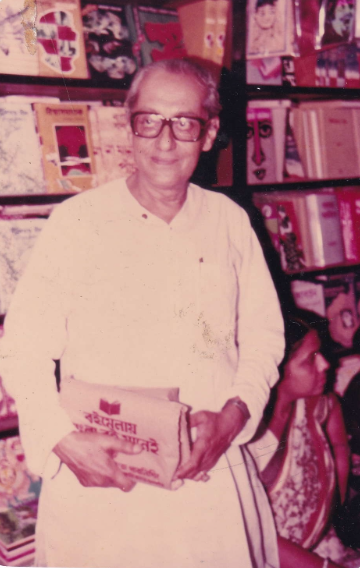

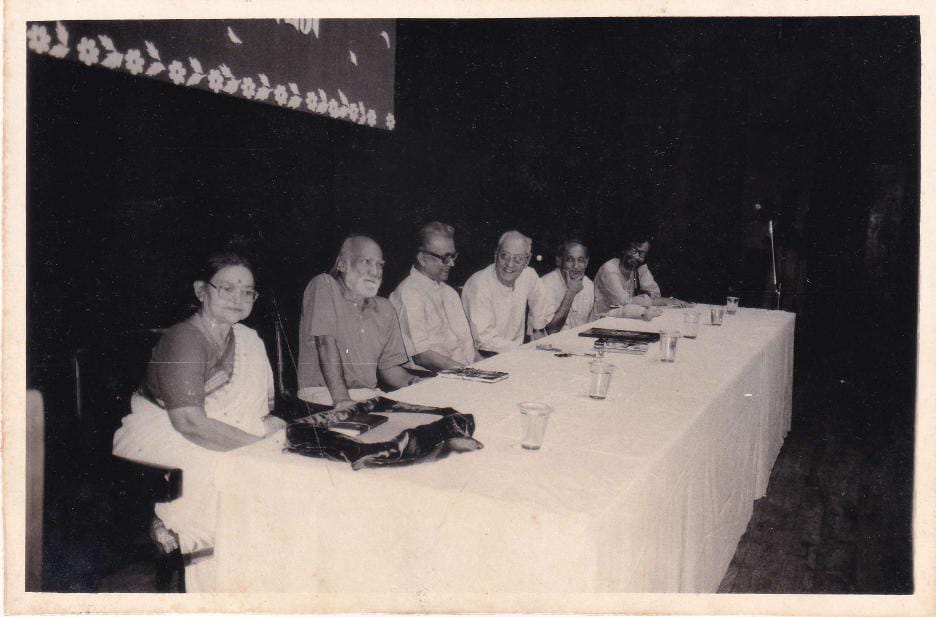

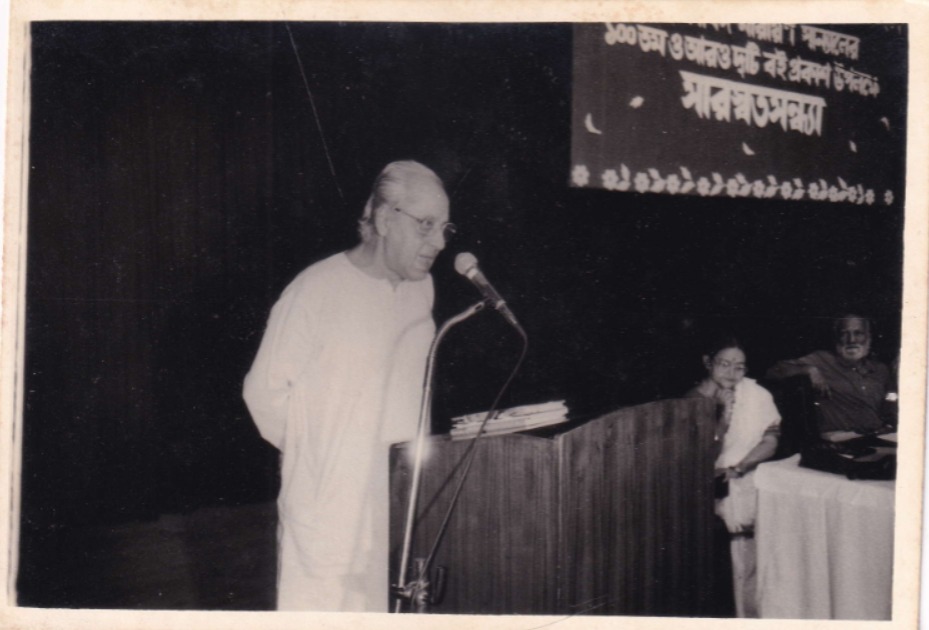

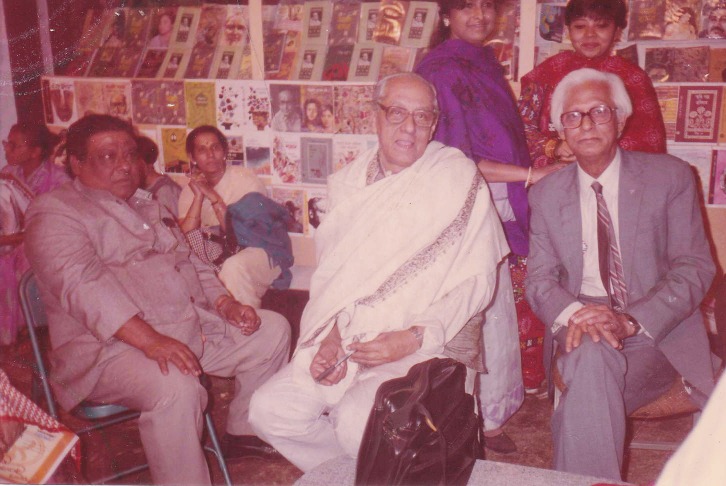

নারায়ণ সান্যালের লেখার বিষয়বৈচিত্রর কথা তাঁর পাঠকমাত্রেই জানেন। ১৯৮৪ সালে তিনি আমাকে একটি নতুন বই দিলেন– ‘রোদ্যাঁ’। দু’-কলামে ছাপা অনেকগুলো আর্ট প্লেট সম্বলিত বইটির একটি প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়েছিল মহাবোধি সোসাইটি হলে। আমাদের ছবির সংগ্রহে সেদিনের একটি ছবিতে দেখছি মঞ্চে নারায়ণদার পাশে আমার বাবা ভগবানচন্দ্র দে বসে আছেন। দে’জ পাবলিশিং আয়োজিত বই-প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই একবারই সম্ভবত বাবা এসেছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ইন্দ্র দুগারও উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, সেসময় ভারত ও ফ্রান্সের যৌথ সরকারি উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন শহরে রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়। কলকাতায় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে এই প্রদর্শনী ১৯৮৩-র ৫ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত হয়। নারায়ণদা কিন্তু সেখানেই রোদ্যাঁর কাজ দেখে থেমে থাকেননি। পরের সংস্করণের আগে নিজের উদ্যোগে ফ্রান্সের প্যারিসে গিয়ে রোদ্যাঁ-মিউজিয়মও দেখে এসেছেন।

শিল্পীর জীবন নিয়ে লিখতে বসলেই বাঙালির পাঠকের আরভিং স্টোনের কথা মনে পড়বে সেটা তিনি জানতেন। নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদে আরভিং স্টোন-এর ‘লাস্ট ফর লাইফ’-এর অনুবাদ ‘জীবন পিয়াসা’ পাঁচের দশক থেকেই বাঙালি পাঠকের অত্যন্ত প্রিয় বই। তাই ‘রোদ্যাঁ’র ভূমিকায় লিখেছিলেন– ‘আর্ভিং স্টোন যে শৈলীতে ভ্যান গখ্ বা মিকেলাঞ্জেলোর উপন্যাসপ্রতিম জীবনী লিখেছেন আমি ‘ব্যঞ্জনবর্ণ’ পর্যায়ে সেভাবেই অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু তিনি ঐ মহান শিল্পীদ্বয়ের শিল্প-মূল্যায়ন করেননি। ছবিও দেননি। সে যাইহোক, সজ্ঞানে তথ্যবিচ্যুত হইনি, যদিও কথোপকথন ও ঘটনা-সংস্থাপন আমাকে কল্পনা করতে হয়েছে। রামের জন্মস্থান যে আসলে অযোধ্যা, এটা যাঁরা জানতে চান তাঁরা পরিশিষ্ট-১-এ সে সন্ধান পাবেন।…’ ওই বইতে দ্বিতীয় পরিশিষ্টে আছে কালানুক্রমে রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের তালিকা, আর তৃতীয় পরিশিষ্টে আছে বিদেশি নামের বর্ণানুক্রমিক সূচি।

১৯৯৪ সালে নারায়ণদা তিন দশক আগে প্রকাশিত একটি বই– ‘বাস্তুবিজ্ঞান’ একেবারে নতুন করে লিখে আমাকে ছাপার জন্য দেন। নতুন সংস্করণে তার নাম বদলে হয় ‘বাস্তুশিল্প’। গৃহনির্মাণ প্রযুক্তির বই। নতুন সংস্করণের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছিলেন– ‘‘বাস্তবিজ্ঞান’ রচিত হয়েছিল চৌত্রিশ বছর পূর্বে 1959 সালে। ইতিমধ্যে তার অনেকগুলি সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। এতদিন পরে প্রণিধান করেছি, নামকরণে আমি হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলাম; কারণ আমি Civil Engineering সম্বন্ধে আদৌ আলোচনা করিনি, যা করেছিলাম তা ‘প্রয়োগ কৌশল’ বা টেকনোলজির আলোচনা। তাই বর্তমানে সেই বইটি আদ্যন্ত পুনর্লিখনের অবকাশে নামটিও পরিবর্তন করে প্রায়শ্চিত্ত করলাম।’ এই বইটি প্রথমবার লেখার সময় তাঁর মাস্টারমশাই অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ভূমিকা এবং সেইসূত্রে কিছু পরিভাষা নিয়ে আলোচনার জন্য রাজশেখর বসু-র বাড়ি যাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ ‘পঞ্চাশোর্ধ্বে’ বইয়ে আছে। ‘বাস্তুশিল্প’ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেসময়ের মুখ্য বাস্তুকার রমেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন– ‘এই পুস্তকটি বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলসমূহের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। এমন কি, তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের অবশ্যপাঠ্যও হওয়া উচিত। কোন বিষয়ই তিনি বাদ দেন নাই। বাড়ীর প্ল্যান করা, বাস্তুর স্বাস্থ্যরক্ষা, বাস্তব উদাহরণ, ব্যয়-নির্মাণ-প্রণালী প্রভৃতি অধ্যায়ের সংযোগে ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। রচয়িতা একজন সুলেখক; কাজেই লেখাটি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে।’

১৯৯৮-এর বইমেলায় আমি ছাপলাম তাঁর লেখা ‘দান্তে ও বিয়াত্রিচে’। বইটির দু’টি পর্ব ‘বিয়াত্রিচের সন্ধানে দান্তে’ আর ‘দান্তের সন্ধানে বিয়াত্রিচে’। নারায়ণদা লেখার শুরুতেই জানিয়েছেন, দান্তে নিয়ে তাঁর আগ্রহে প্রাথমিক অগ্নিসংযোগ করেন ইতালীয় ভাষা থেকে বাংলায় ‘দিভিনা কোম্মেদিয়া’র ‘ইনফেরনো’ অংশের অনুবাদক শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণদা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন শ্যামলবাবুর ‘ইনফেরনো’র ভূমিকা লিখে দিতে। কিন্তু তিনি যে বিষয় নিয়ে একবার পড়তে শুরু করেন তার শেষ না-দেখে কোনও দিনই ছাড়েননি। সেই সূত্র ধরেই লেখা হয়ে গিয়েছিল ‘দান্তে ও বিয়াত্রিচে’। শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় পরে সম্ভবত গোটা ‘ডিভাইন কমেডি’ই অনুবাদ করেছেন। প্রতিভাস প্রকাশনী তাঁর লেখা একটি অসামান্য স্মৃতিকথাও প্রকাশ করেছে– ‘না-চেনা উজানে’।

নারায়ণদার মৃত্যুর পর ২০০৬-এর বইমেলায় দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় আমার বিবেচনায় তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই– ‘ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন’। বইটিতে দেখছি একটি তিন লাইনের প্রকাশকের নিবেদন আছে। সেখানে আমি লিখেছিলাম– ‘অত্যন্ত অনুতাপের সঙ্গে ভারাক্রান্তমনে পাঠক-পাঠিকাদের জানাই যে লেখকের জীবদ্দশায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। কারণ ‘ভূমিকা’টি লেখার কয়েকদিন পরেই– বইমেলা ২০০৫ সমাপ্তিরাত্রেই (৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫) ঘুমের মধ্যে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি হন অমৃতধামযাত্রী।’ ‘ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন’ বইটিকে আমার গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, কেননা ভারতীয় শিল্পের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে বাংলা ভাষায় খুব বেশি কাজ হয়নি। পরিণত বয়সে লেখক নারায়ণ সান্যাল শিল্পে শ্লীল-অশ্লীল বিভাজনের ওপরে উঠে ভারতীয় ভাস্কর্যকে শুধুমাত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবেই দেখেছেন। গত শতকের চারের দশকে ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে মিথুন মূর্তিগুলি অপসারণের জন্য বিনোবা ভাবে ও তাঁর অনুগামীরা একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও নন্দলাল বসুর পরামর্শে মহাত্মা গান্ধী বিনোবা ভাবেকে এই আন্দোলন থেকে বিরত করেন। নারায়ণদা ভারতীয় মন্দিরে মিথুন মূর্তি প্রসঙ্গে এমন একটি কথা লিখে গেছেন যার পর আর কিছু বলার থাকে না। বইয়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, ‘ভারত সংস্কৃতির অনবদ্যতা ও মিথুনাচার’-এ তিনি লিখছেন–

‘বিদেশী পর্যটক যখন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন– ‘এটা কেমন করে হল ? মন্দিরের ভিতরে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর গৌরব, আর বাহিরে মন্দির-ভাস্কর্যে রিরংসার ন্যক্কারজনক রৌরব?’

আমরা তখন বলি, ‘এটাই তো প্রত্যাশিত। এ যে বৈপরীত্যের দেশ !’ ’

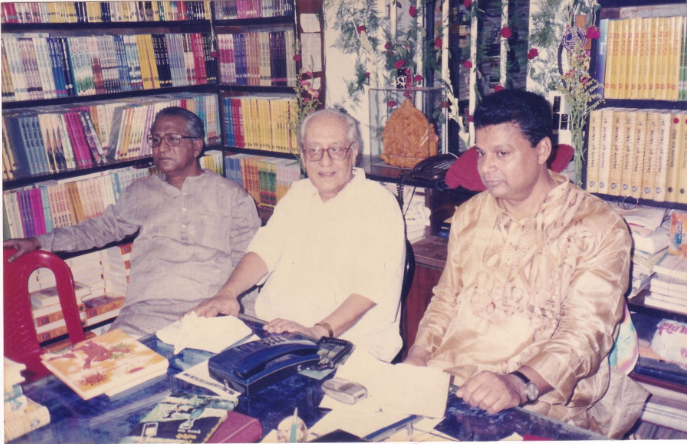

নারায়ণদার সঙ্গে প্রকাশক হিসেবে আমার এই দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা ভাবতে বসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল গত বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ গেল। সময় কীভাবে যে এগিয়ে যায় তার যেন কোনও হিসেব রাখা যায় না ! আমার মনে পড়ছে, ১৯৯৫ সালের ১ নভেম্বর নারায়ণদার শততম গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল কলামন্দিরে। অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছিল ‘সারস্বতসন্ধ্যা’। সেদিন আমি শুধু শততম নয়– ১০০, ১০১ এবং ১০২ নম্বর– মোট তিনটি বই প্রকাশ করেছিলাম। ১০০ নম্বর বইটি ছিল– ‘এক…দুই…তিন’ এবং অন্য দুটি ছিল ‘রানী হওয়া’ এবং ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম’।

সেই অনুষ্ঠানের একটি ছবিতে দেখছি মঞ্চে নারায়ণদার সঙ্গে বসে আছেন সবিতা-বউদি, বাদল সরকার, পবিত্র সরকার, প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী এবং নকশালপন্থী নেতা ও লেখক আজিজুল হক। সেদিনের অনুষ্ঠানে দুই বন্ধু– বাদল সরকার আর নারায়ণ সান্যাল যেভাবে নিজেদের বন্ধুত্ব উদ্যাপন করেছিলেন তা কোনও দিন ভোলার নয়। আজিজুলদাকেও নারায়ণদা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম’ বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করে লিখেছিলেন–

‘ভাই আজিজুল, তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাবক্রমুনির উপাখ্যানটা পড়ার কি সৌভাগ্য হয়েছে তোমার? শোন বলি:

হিরণ্যকশিপু লোকটা গদিতে চড়ে বসেছিল বটে, কিন্তু সে ক্ষত্রিয় ছিল না, ছিল জাতে বামুন ! তাই ব্রাহ্মণ-হত্যাজনিত হেতুতে নারায়ণের নখে দেখা দিল নিদারুণ প্রদাহ ! কে বলেছিলেন মনে নেই– ব্রহ্মাই হবেন বোধহয়– নারায়ণকে বললেন, কেউ যদি স্বেচ্ছায় তোমার পাপের ভার নিজমস্তকে ধারণ করতে স্বীকৃত হয় তবেই তুমি রোগমুক্ত হবে। শ্রবণমাত্র দেবদেবী-গন্ধর্ব-কিন্নরেরা এদিক-ওদিক কেটে পড়লেন– নারায়ণকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন।

তখন এগিয়ে এলেন এক অনিন্দ্যকান্তি তেজোদীপ্ত তরুণ তাপস। নারায়ণকে বললেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, প্রভু। আমি স্বেচ্ছায় আপনার পাপের ভার মস্তকে বহন করব। নারায়ণকে রোগমুক্ত করে কন্দর্পকান্তি তরুণ তাপস হয়ে গেলেন যষ্টিনির্ভর অকালবৃদ্ধ-তরুণ অষ্টাবক্র !

হেঁদুদের এই কিস্সাটি হয় তুমি জান না, নয় মান না। কিন্তু বিশ্বাস কর আজিজুল, এমনটাও হয়ে থাকে। সমাজের পাপ স্বেচ্ছায় নিজমস্তকে ধারণ করে তরুণ তাপসকে অষ্টাবক্র হয়ে যেতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

অষ্টাবক্রকে আমি শ্রদ্ধা করি।’

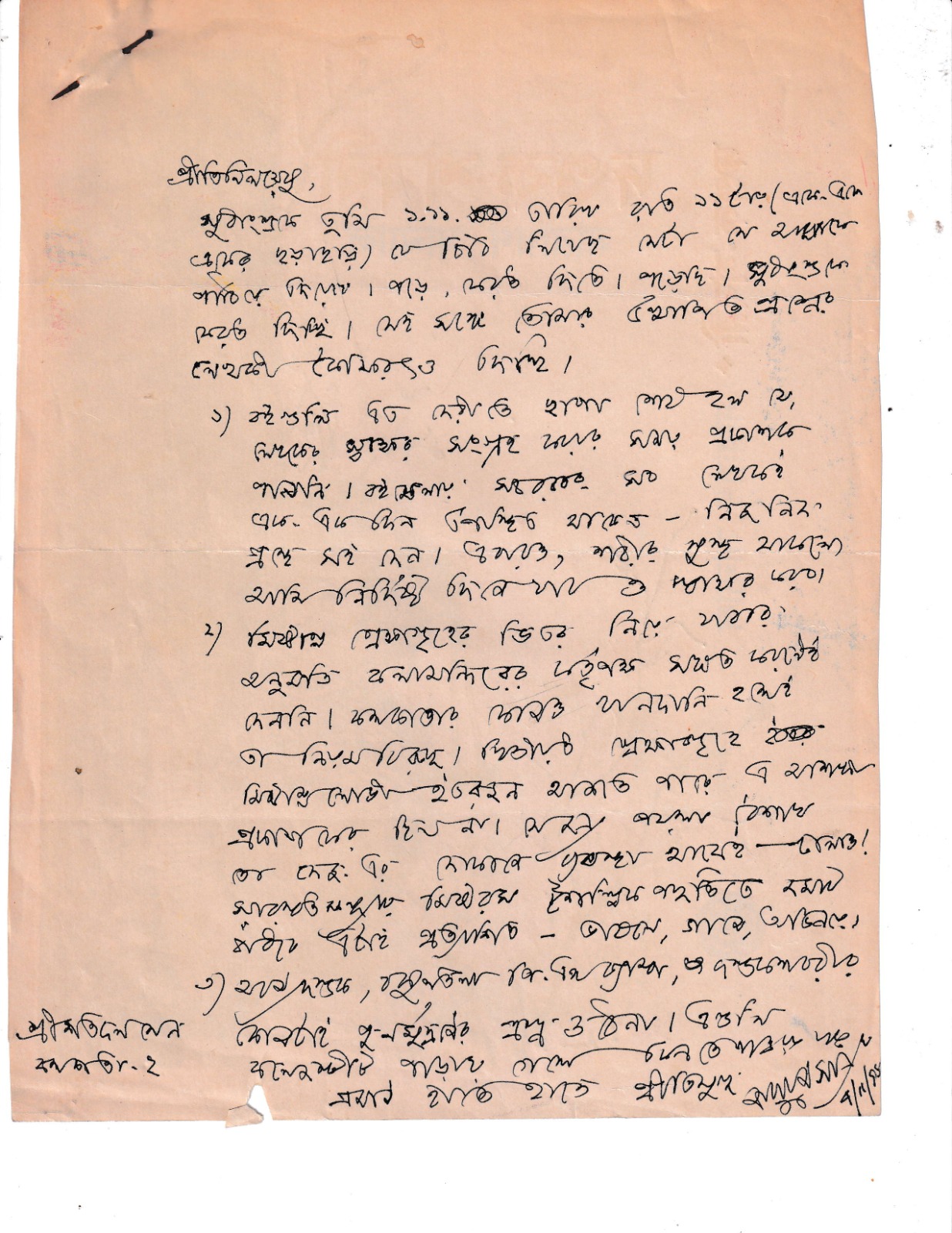

কলামন্দিরে অনুষ্ঠানের পরেই শতদল সেন সেদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর কিছু অভিযোগ জানিয়ে আমাকে একটি চিঠি দেন। আমি সেই চিঠির জবাব দিইনি, নারায়ণদা দিয়েছিলেন। ৪ নভেম্বর লেখা তাঁর জবাবটি ছিল–

‘প্রীতিনিলয়েষু,

সুধাংশুকে তুমি ১ . ১১ তারিখে রাত ১১ টায় ( একে একে একের ছড়াছড়ি) যে চিঠিটি লিখেছ সেটা সে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। পড়ে, ফেরত দিতে। পড়েছি। সুধাংশুকে ফেরত দিচ্ছি। সেই সঙ্গে তোমার উত্থাপিত প্রশ্নের লেখকী কৈফিয়ৎও দিচ্ছি।

১. বইগুলি এত দেরীতে ছাপা শেষ হল যে, লেখকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার সময় প্রকাশক পাননি। বইমেলায় সচরাচর সব লেখকই এক-একদিন উপস্থিত থাকেন– নিজ নিজ গ্রন্থে সই দেন। এবারও শরীর সুস্থ থাকলে আমি নির্দিষ্ট দিনে যাব ও স্বাক্ষর করব।

২. মিষ্টান্ন প্রেক্ষাগৃহের ভিতর নিয়ে যাবার অনুমতি কলামন্দিরের কর্তৃপক্ষ সঙ্গত কারণেই দেননি। কলকাতার কোনও খানদানি হলেই তা নিয়মবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত প্রেক্ষাগৃহে মিষ্টান্ন লোভী ইতরজন থাকতে পারে এ আশঙ্কা প্রকাশকের ছিল না। সেজন্য পয়লা বৈশাখ তো দেজ [য.] এর দোকানে ব্যবস্থা থাকেই– ঢালাও! সারস্বত সন্ধ্যায় মিষ্ট রস শৈল্পিক পদ্ধতিতে জমাট বাঁধবে এটাই প্রত্যাশিত–

ভাষণে, গানে, অভিনয়ে।

৩. অরণ্যদণ্ডক, বকুলতলা পি এল ক্যাম্প, দণ্ডকশবরীর কোনটাই পুনর্মুদ্রণের প্রশ্ন ওঠে না। এগুলি কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় গেলে কিনতে পাওয়া যায়। প্রমাণ হাতে হাতে।

প্রীতিমুগ্ধ

নারায়ণ সান্যাল’

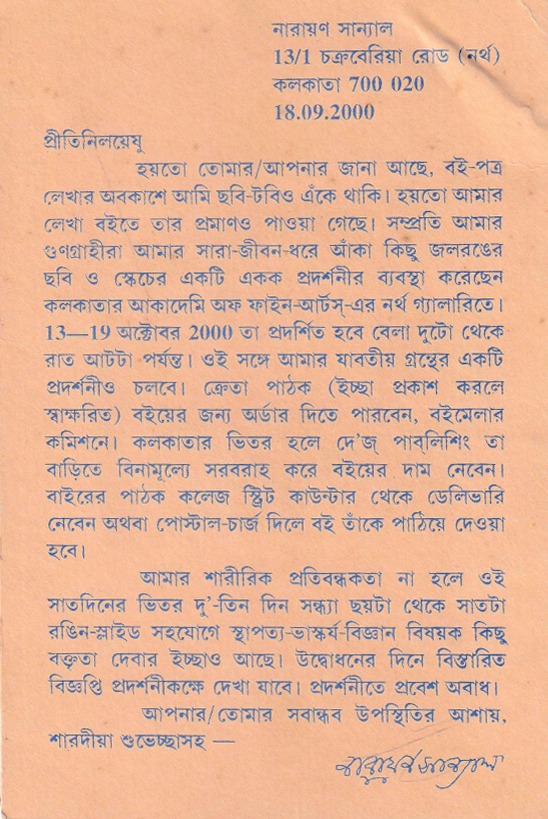

নারায়ণদা লেখার সঙ্গে-সঙ্গেই ছবিও আঁকতেন। মূলত জলরঙে, আর স্কেচ তো ছিলই। ২০০০ সালের ১৩ থেকে ১৯ অক্টোবর তাঁর ছবি ও স্কেচের একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল অ্যাকডেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে। সেখানে ছবির সঙ্গে-সঙ্গে আমি তাঁর বইয়ের প্রদর্শনীও করেছিলাম। কলকাতার ক্রেতাদের জন্য আজকের ভাষায় ‘ফ্রি হোম ডেলিভারি’র ব্যবস্থা ছিল। আর বাইরের ক্রেতারা পোস্টাল চার্জ দিয়ে অথবা কলেজ স্ট্রিটের কাউন্টার থেকে বই সংগ্রহ করতে পারবেন– এরকম ব্যবস্থা করেছিলাম।

নিজে শিল্পী হওয়ায় তিনি প্রচ্ছদশিল্পীদের সংকট নিয়েও চিন্তা করতেন। ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর তিনি তখনকার পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতিকে (তিনি অবশ্য লিখেছেন বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ড এবং চিঠিতে দেখছি তখনও গিল্ডের অফিস ছিল ভবানী দত্ত লেনে। তার মানে, ঝামাপুকুরের বাড়িটি তখনও হয়নি) তিনি একটি চিঠি লেখেন। ততদিনে আমিও যেহেতু গিল্ডের নানা দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেছি তিনি সেই চিঠির একটি অনুলিপি আমাকেও পাঠান। তিনি লেখেন–

‘…আপনাদের দরবারে আমার একটি প্রস্তাব আছে। সেটি নিবেদন করি:

গ্রন্থরচনা ও প্রকাশের সঙ্গে প্রচ্ছদপট অঙ্কন এবং চিত্রাঙ্কন বা অলঙ্করণ (ইলাস্ট্রেশন) অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। দুঃখের কথা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এবং পুস্তক প্রকাশনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঐ ইলাস্ট্রেটার এবং প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। আপনারা যদি প্রতি বৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদশিল্পীকে একটা পুরস্কার দেন– তার অর্থমূল্য যতই সামান্য হোক– তাহলে দীর্ঘদিনের একটি অন্যয়ের প্রতিকার হয়।

শুনেছি, সঠিক জানি না, শিল্পী যতীন সেন (নারদ) শেষ জীবনে অর্থকষ্ট পেয়েছিলেন। যদিও পরশুরাম-রচিত গ্রন্থগুলির বিক্রয় গড্ডলিকা স্রোতের মতো হয়েছে এবং লেখকের ওয়ারিশগণ গ্রন্থ সত্ত্বের [য.] লভ্যাংশ লাভ করেছেন বলে অনুমান করা যায়, নারদের ওয়ারিশদের কাছে সবই ‘হনুমানের স্বপ্ন’, সবই ‘ধুস্তুরী মায়া’। বইয়ের এডিশান হলে প্রচ্ছদশিল্পীর কোনও লাভ নেই। আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও প্রচ্ছদ প্রদর্শনী হয়েছে বলে শুনিনি।

আপনারা আগামী গ্রন্থমেলায় মুক্ত মণ্ডপে একটি প্রচ্ছদ প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারেন না কি? আমার প্রস্তাব: তাতে তিনটি বিভাগ থাকতে পারে। ক- বিভাগে আপনাদের সদস্য- প্রকাশকদের দ্বারা নির্বাচিত বিগত বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের একটি নির্বাচিত প্রদর্শনী। খ- বিভাগে আপনাদের নির্বাচিত কমিটির সুপারিশে একটি প্রদর্শনী– সর্বকালের বাঙলা-গ্রন্থ থেকে চয়িত। এবং গ-বিভাগে কোন একজন বয়স্ক জীবিত প্রচ্ছদশিল্পীর একটি সুনির্বাচিত প্রদর্শনী।

আশা করি, প্রকাশক-সংস্থা প্রচারের জন্য বোর্ডে আটকে প্রচ্ছদগুলি বিনা মূল্যে আপনাদের সরবরাহ করবেন। আমার প্রস্তাব : বর্তমান বৎসরে আপনার শিল্পী খালেদ চৌধুরীর একটি নির্বাচিত প্রদর্শনী করুন। তাঁর প্রচ্ছদ সংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। আই.পি.টি.এ-র আমল থেকে তিনি প্রচ্ছদ আঁকছেন। এবং অত্যন্ত দুঃখের কথা দৃষ্টিশক্তির ক্রমাবনতির কারণে তিনি বর্তমান বৎসরে ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। নমস্কারান্তে ভবদীয়

নারায়ণ সান্যাল…’

নারায়ণ সান্যাল শুধু বড়ো লেখক ছিলেন না, তিনি কত বড়ো মনের মানুষ ছিলেন তা এই চিঠিতে ধরা পড়ে। একটা বই যে অনেক মানুষের সমবায়ী শ্রম ও শিল্পবোধে গড়ে ওঠে তা তিনি বুঝতেন। নারায়ণদার এই প্রস্তাব অনুযায়ী সেবার কিছু করা গিয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে গিল্ডের তরফে বিশ্ব বই দিবসে এবং অন্যান্য কিছু অনুষ্ঠানে প্রচ্ছদশিল্পী এবং বইয়ের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্টজনদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী আরও কিছু করা যায় কি না সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved