অমিতাভ চৌধুরী তখনকার দিনে খুবই নামকরা সাংবাদিক ছিলেন। প্রথমজীবনে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে পড়িয়েছেন, তারপর ১০ বছর ছিলেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র বার্তা সম্পাদক। লেখক এবং ছড়াকার হিসেবেও তিনি সেসময় রীতিমতো খ্যাতিমান। রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতন ছিল তাঁর প্রাণ। দে’জ পাবলিশিং থেকে অমিতাভ চৌধুরীর প্রথম বইটিও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি লেখা নিয়ে, ‘সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ’। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা বইটির সূচনায় তিনি লিখেছিলেন, ‘…রচনাটি লিখিয়ে নেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ প্রাপ্য একজনেরই। তিনি প্রফুল্ল রায়।…’

৩৬.

‘যুগান্তর’ পত্রিকার দপ্তরে যাতায়াত বাড়তে-বাড়তে দে’জ পাবলিশিং-এ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ গোষ্ঠীর লেখকদের মতোই ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গেও আমার সুসম্পর্ক বাড়তে থাকে। ‘আনন্দবাজার’ গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যপত্রিকা ‘দেশ’-এর মতো তখন ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর ‘অমৃত’ পত্রিকারও খুব নাম। বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখককে ‘দেশ’-এর মতোই ‘অমৃত’ পত্রিকাও লালন করেছে। একসময় শ্যামলদা (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়) এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, সেকথা আগে বলেছি। শ্যামলদার আগে বেশ কিছু দিন ‘অমৃত’ সম্পাদনা করেছেন কবি মণীন্দ্র রায়। দে’জ পাবলিশিং থেকে মণীন্দ্র রায়ের ‘কাব্যসংগ্রহ’-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। পরে সম্ভবত ১৯৯৩ সালে তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ এবং তার দু’-বছর পরে মণীন্দ্র রায়ের নতুন কবিতার বই, ‘এ আমার ইচ্ছাপত্র’ দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়।

মণীন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সাতের দশকের কবি অনন্য রায়। অনন্য রায়ের বিখ্যাত বইগুলি হল, ‘দৃষ্টি, অনুভূতি ইত্যাকার প্রবাহ এবং আরো কিছু’, ‘নৈশ-বিজ্ঞপ্তি’, ‘আমিষ রূপকথা’, ‘চুল্লির প্রহর’, ‘নীল ব্যালেরিনা’ এবং ‘আলোর অপেরা’। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘অপর কবিতা’র এই স্থপতির ‘রচনা সমগ্র’ প্রকাশিত হয়েছে নবারুণ ভট্টাচার্যের তৈরি করা ভাষাবন্ধন প্রকাশনী থেকে। অনন্য রায়ের কোনও কবিতার বই আমি প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু ২০২৪ সালে বইমেলার সময় দে’জ পাবলিশিং থেকে মণীন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিন্দ্য রায়, যিনি কর্মসূত্রে লন্ডন প্রবাসী, তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

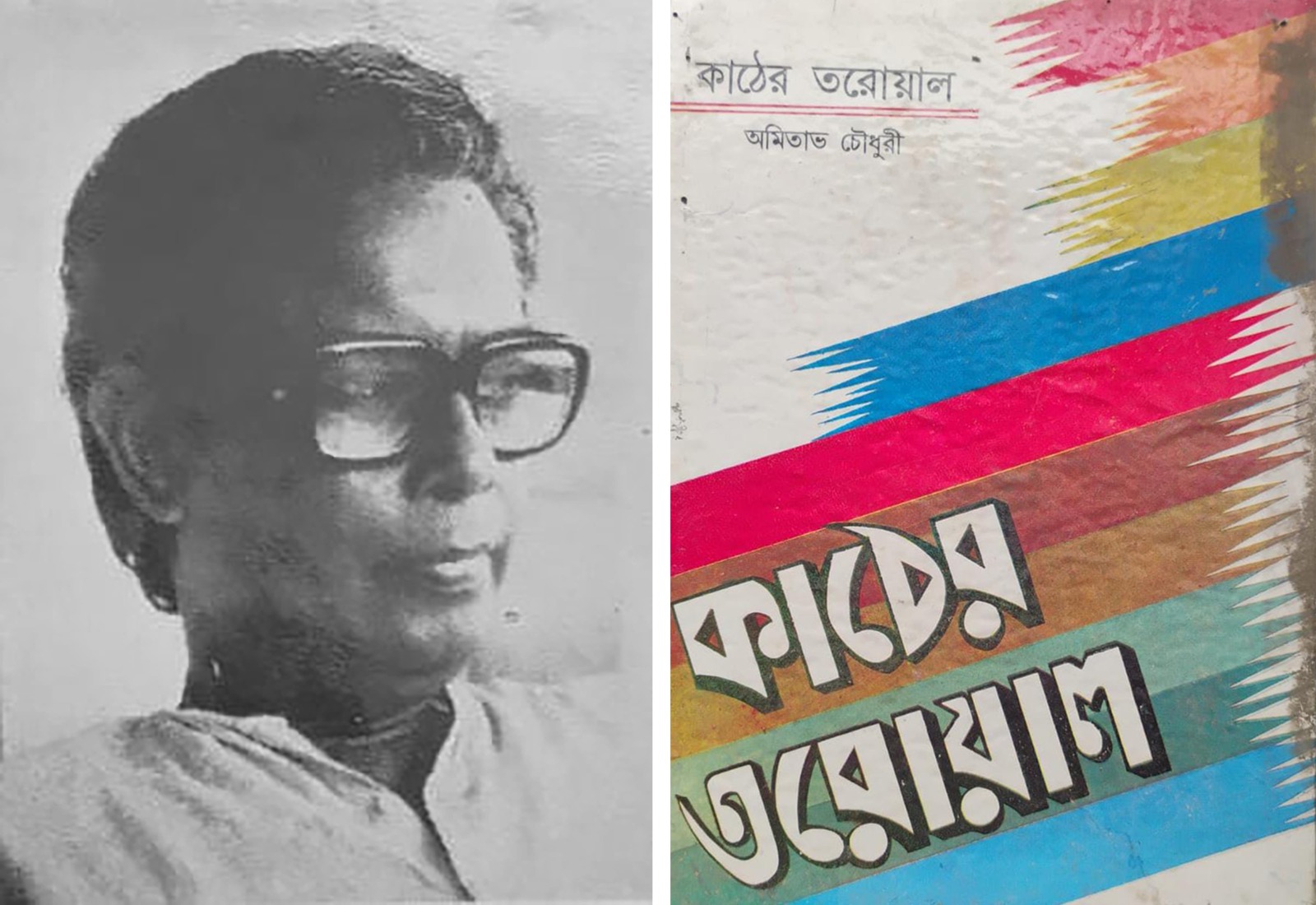

আমি যখন ‘যুগান্তর’ দপ্তরে প্রফুল্লদা, শ্যামলদার কাছে নিয়মিত যাচ্ছি তখন ‘যুগান্তর’ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অমিতাভ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে তক্ষুনি যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়, এমনটা নয়। তবে প্রাথমিক পরিচয়টুকু হয়েছিল। অমিতাভ চৌধুরী তখনকার দিনে খুবই নামকরা সাংবাদিক ছিলেন। প্রথমজীবনে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে পড়িয়েছেন, তারপর ১০ বছর ছিলেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র বার্তা সম্পাদক। লেখক এবং ছড়াকার হিসেবেও তিনি সেসময় রীতিমতো খ্যাতিমান। রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতন ছিল তাঁর প্রাণ। দে’জ পাবলিশিং থেকে অমিতাভ চৌধুরীর প্রথম বইটিও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি লেখা নিয়ে, ‘সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ’। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা বইটির সূচনায় তিনি লিখেছিলেন, ‘…রচনাটি লিখিয়ে নেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ প্রাপ্য একজনেরই। তিনি প্রফুল্ল রায়।…’

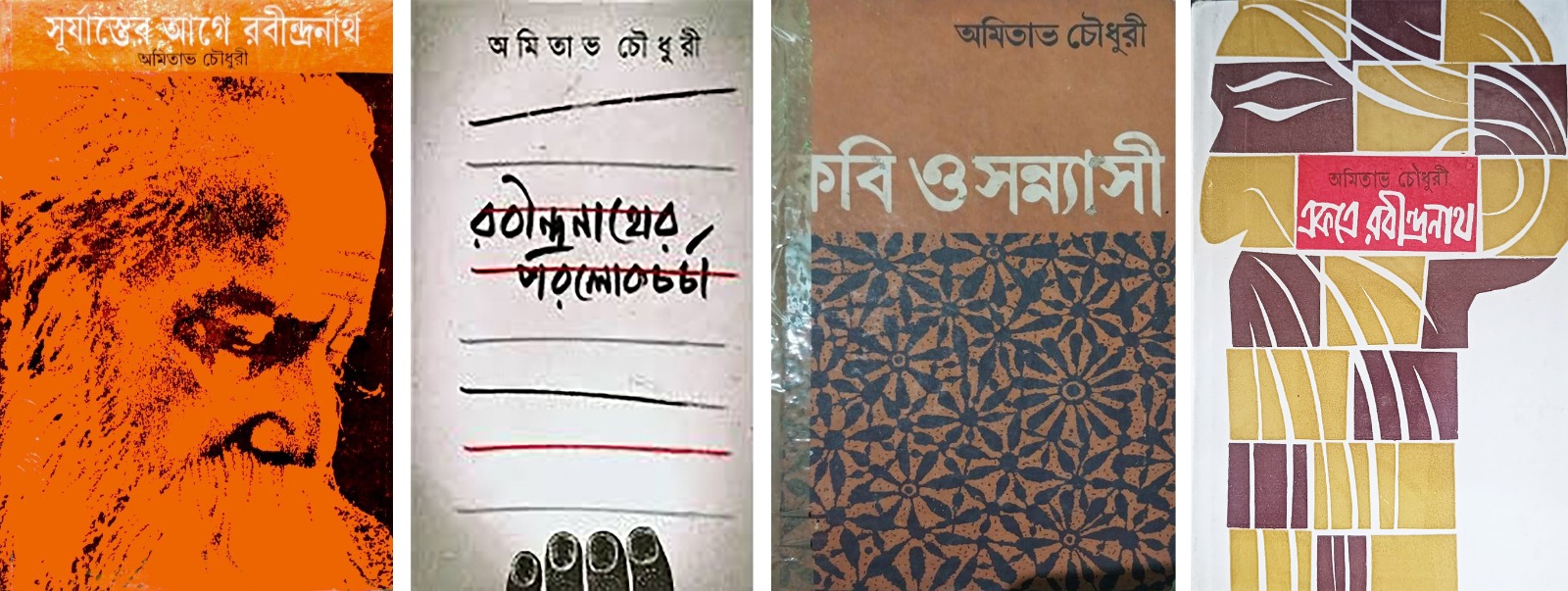

প্রফুল্লদাই সম্ভবত আমাকে দে’জ পাবলিশিং থেকে বইটি ছাপার কথা বলেন। ১৯৭৮ সালের ‘যুগান্তর’ পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত এই লেখাটি সেসময় খুবই আলোচিত হত। আমি ১৯৮০ সালে বাংলা নববর্ষের সময় ‘সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ’ প্রকাশ করলাম, এর চমৎকার একটি প্রচ্ছদ করেছিলেন গৌতম রায়। ‘সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ’ বইটিতে রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার এক আনুপূর্বিক ইতিহাস আছে। এমনিতে রবীন্দ্রনাথ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় ‘শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো’। বিলেতের ঠান্ডাতেও তিনি প্রতিদিন ভোরবেলা বরফঠান্ডা জলে স্নান করতেন। ‘ছেলেবেলা’ বইতে লিখেছেন, ‘জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা (ক্যাস্টর ওয়েল)। কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোঁড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়েনি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানিনে।’ সেই রবীন্দ্রনাথের ১৯০৪ থেকে অল্পবিস্তর শরীর-খারাপ দিয়ে শুরু করে ১৯৩৭ সালে ৭৬ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বড় অসুখ ইরিসিপেলাস দিয়ে বইটির মূল লেখা শুরু। চলেছে একেবারে রবীন্দ্র-প্রয়াণ অবধি। নানা তথ্য ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কোনও-কোনও দিনের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন থেকে শুরু করে শরীরের নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল ও পথ্য পর্যন্ত– নিজস্ব সুললিত ভাষায় বিস্তারিতভাবে লিখেছেন অমিতদা।

অমিতদা যেমন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন তেমনই ছড়া লেখার হাতও ছিল তাঁর চমৎকার। তাঁর ছড়ার বই ‘কাঠের তরোয়াল’ দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। রঙিন বইটির জন্য ছবি এঁকেছিলেন ধীরেন শাসমল। এর একটি ছড়া আমি কখনও ভুলব না, ‘দলাই লামার কনিষ্ঠটির/ মলাই লামা নাম,/ দুই জনাতে দলাই-মলাই/ মণিপদ্মে হাঁম।’ ‘কাঠের তরোয়াল’ ভূমিকাটাও মজাদার। অমিতদা লিখেছিলেন,

“বাছতে বাছতে ছড়া উজাড়। শেষমেষ দাঁড়াল ছিয়াশিতে। চৌদ্দটা বাড়ালেই সেঞ্চুরি হতো। বাকি চৌদ্দটা ছোটদের বারোটা বাজাতে পারে ভেবে ‘এ’-মার্কা ছড়াগুলো বাদ দিলুম।

যা’ রইল তা’ই ঢের। বেছে বেছে লেখা নিয়েছি ইকড়ি মিকড়ি ছন্নছড়া টরে টরে টক্কা ছড়াছড়ি ইত্যাদি বই থেকে। নিয়েছি কাগজে ছাপা ও না-ছাপা কিছু ছড়াও, সব মিলিয়ে গত পঁয়তাল্লিশ বছরের সংকলন।

বইয়ের নাম দিয়েছি ‘কাঠের তরোয়াল’। ছড়ায় কিছু খোঁচাখুঁচি থাকে, আছেও, কিন্তু আঘাত দেওয়ার জন্যে নয়। ছড়ার তরোয়াল তো আসলে কাঠেরই তরোয়াল, মারলেও মরে না, হাসে। দাদু নাতি বাবা মা সকলে হাসলে আমি খুশি। শুধু আমাকে নিয়ে না হাসলেই হল।”

বইটার পাতা উলটোলে অমিতদার ভাষায় ছড়ার ‘খোঁচা’ও দেখতে পাওয়া যাবে। একটা ছড়ায় তিনি লিখছেন– ‘হাটের মাঠের মূর্তিগুলো/ সবাই এখন কবন্ধ,/ তাই না দেখে লিখতে বসি/ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।/ বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ/ সবাই হলেন কণিষ্ক,/ কী লিখতে কী লিখলাম,/ বড়ই অন্যমনিস্ক।’ এই ছড়ার ইঙ্গিত কোন সামাজিক দুর্যোগের সময়ের দিকে, তা নিশ্চয়ই আজ আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

আবার ১৯৯৬ সালে সুচিত্রা সেনকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অমিতদার পাঁচটি লেখা নিয়ে আমি প্রকাশ করলাম, ‘আমার বন্ধু সুচিত্রা সেন’। সে-বই নিয়ে পরে কখনও বলা যাবে। এখন এই তথ্যটুকু বলে রাখি, দেশভাগের পর সুচিত্রা সেনের পরিবার বোলপুরেই এসে থাকতেন। সম্ভবত, সুচিত্রার বাবা আমৃত্যু বোলপুর ভুবনডাঙায় থাকতেন। সুচিত্রা সেনের ছোট বোন রুনা শান্তিনিকেতনে সংগীতভবনের ছাত্রী ছিলেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখেছেন।

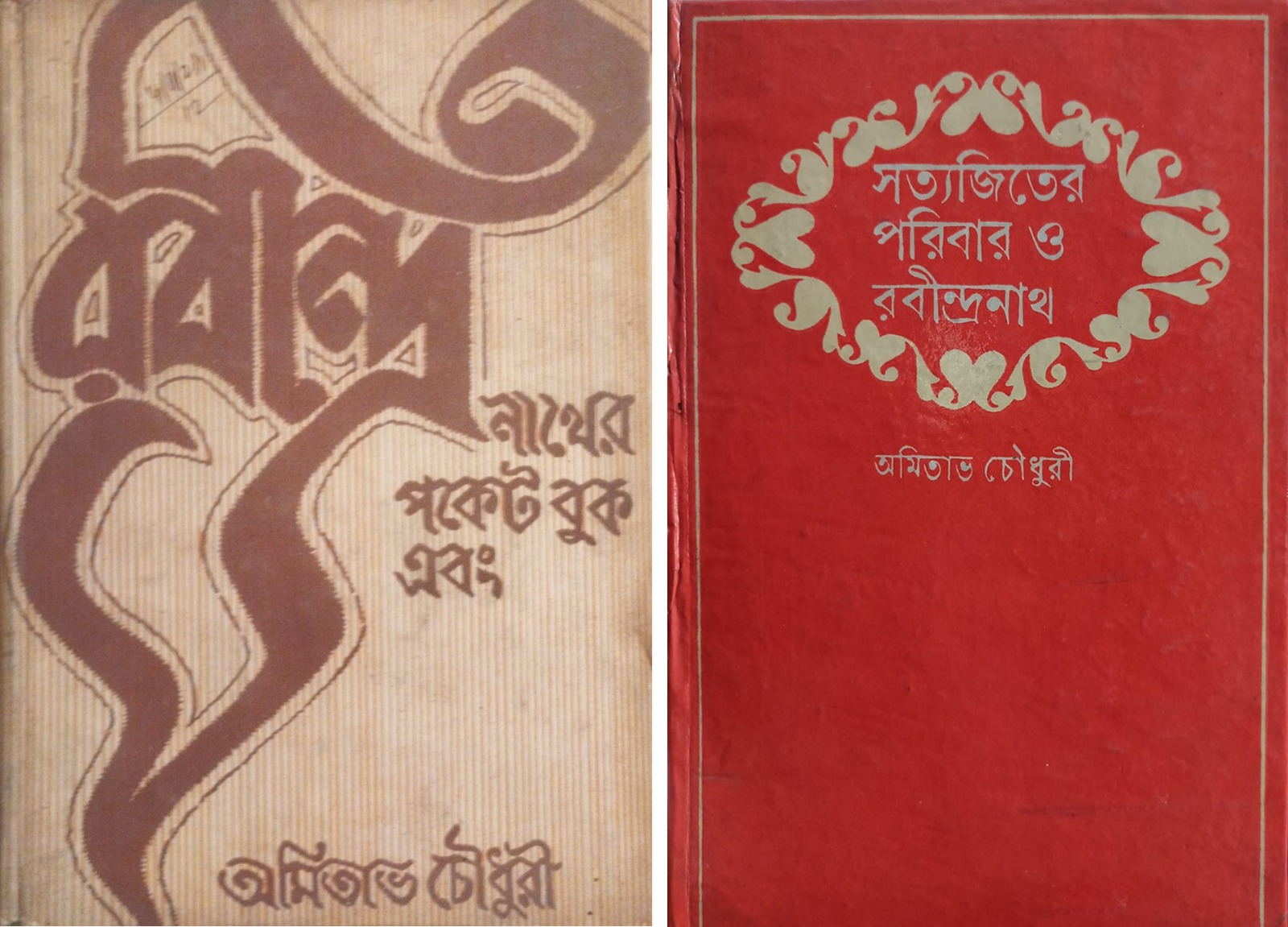

১৯৮০ সালে ‘সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ’ বইটি প্রকাশের পর, ১৯৮৩-র মে মাসে, তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত অমিতদার রবীন্দ্রবিষয়ক বইয়ের একটি সংকলন আমি প্রকাশ করলাম। ততদিনে অমিতদার সঙ্গে আমার বেশ সুসম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। লেখার বাইরে তিনি যে খুব মিশুকে মানুষ ছিলেন তা যেমন জেনেছি, তেমনই বিবিধ বিষয়ে তাঁর অবাক করে দেওয়ার মতো জ্ঞানের কিছুটা স্পর্শ আমিও পেয়েছি। যতদূর মনে পড়ে অমিতদা টালিগঞ্জে থাকতেন। সেখানেও বেশ কয়েকবার গিয়েছি আমি। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বইগুলির সংকলনটির নাম উনি দিলেন ‘একত্রে রবীন্দ্রনাথ’। প্রথমে এক খণ্ডে প্রকাশিত হলেও পরে ১৯৮৬ সালে ‘একত্রে রবীন্দ্রনাথ’-কে দু-ভাগে প্রকাশ করা হয়। এখন প্রথম খণ্ডে আছে ছ’-টি বই– ‘রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা’, ‘রবি-অনুরাগিনী’, ‘অন্য রবীন্দ্রনাথ’, ‘জমিদার রবীন্দ্রনাথ’, ‘কবি ও সন্ন্যাসী’ এবং ‘রবি ঠাকুরের পাগলা ফাইল’। সবগুলোই ছিল জনপ্রিয় বই। প্রথম সংস্করণের অখণ্ড বইটির ভূমিকায় অমিতাভ চৌধুরী লিখেছিলেন,

“সব মিলিয়ে এক বই– একত্রে রবীন্দ্রনাথ। মূল কথাও একই– মানুষ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্যের মত বিচিত্র রবীন্দ্রজীবন। শুধু ভূমা আর জীবনদেবতার অন্বেষক তিনি নন, কখনও পরলোকের সঙ্গে আলাপচারী, কখনও কোন বিদেশিনীর অনুরাগী, কখনও আলু কিংবা আখ চাষে আগ্রহী। কবি-দার্শনিকের বাইরে অন্য রবীন্দ্রনাথ। এই একত্র-নিবন্ধ গ্রন্থে এই অন্য রবীন্দ্রনাথই বারবার এসেছেন।

যেহেতু বিভিন্ন রচনা বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং যেহেতু একই বিষয় নানা প্রসঙ্গে এসেছে, তাই দু’একটি রচনার কিছু কিছু অংশে পুনরুক্তি আছে। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে তা বাদ দিই নি। তাছাড়া এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার তিনটি বই বাদ পড়েছে। ‘রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক’ এবং ‘হে বন্ধু হে প্রিয়’ নামে ইতিপূর্বে প্রকাশিত দু’টি বই আমি ইচ্ছে করেই সংযুক্ত করিনি। ‘রবির আলোয়’ নামে আমার আর একখানি বই প্রকাশের অপেক্ষায়। এই গ্রন্থে এটিও যুক্ত করা গেল না। ভবিষ্যতে আরও কিছু লেখার ইচ্ছে আছে। যদি পাঠকদের আনুকূল্য পাওয়া যায়, তাহলে পরবর্তী মুদ্রণে সেগুলিও একত্রিত করা যেতে পারে।

এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন আমার সহকর্মী সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে আমার শ্রদ্ধাভাজন তিন রবীন্দ্রগবেষক– প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিনবিহারী সেনের কাছে আমার ঋণের কথা উল্লেখ করি। এই তিন শিক্ষাগুরুকে প্রণাম।”

অখণ্ড বইটির উৎসর্গের পাতায় লেখা হয়েছিল– ‘রবিঅনুরাগী হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়কে’। ‘একত্রে রবীন্দ্রনাথ’-এর মলাট এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। বইটি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই পাঠকেরা সংকলনটিকে সাদরে বরণ করে নেন।

এই সংকলনের প্রথম খণ্ডের শেষ বইটি– ‘রবি ঠাকুরের পাগলা ফাইল’ ১৯৭৯ সালে প্রথম প্রকাশের সময় অমিতদা সেটি শ্যামলদা এবং প্রফুল্লদাকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই পাগলা ফাইল আসলে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসা কিছু চিঠির ফাইল। রবীন্দ্রনাথকে লেখা যেসব চিঠি পড়ে আমরা অভ্যস্ত, এগুলি তেমন নয়। ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি হওয়ার পর অনিল চন্দ বিচিত্র মানুষের লেখা আশ্চর্য সব বিষয়ের চিঠির এই ফাইলটি তৈরি করেন। রবীন্দ্র-প্রয়াণ পর্যন্ত আট বছরেই সে-চিঠির সংখ্যা কয়েক হাজার হয়ে যায়। অনিল চন্দ এগুলোকে ছিটগ্রস্ত মানুষের ‘অবান্তর চিঠি’ বলতেন। চলতি কথায় ‘পাগলা ফাইল’। বলাই বাহুল্য, এই চিঠিগুলোর কোনওটারই রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেননি। আর দেবেনই-বা কেন! আমাদের মেদিনীপুর জেলার নাচিন্দাবাজারের রানিয়া গ্রাম থেকে যেমন ঈশ্বর মান্না নামে কেউ একজন তাঁকে অনুরোধ করে লিখেছিলেন–

‘প্রণাম নিবেদনমিদং মহাশয়, বড় লম্বা সাইজের পেঁপের বীজ বাগানে গাছ করাইবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। আমাদের এ অঞ্চলে ঐ প্রকার পেঁপে অথবা উহার বীজ পাওয়া যায় না। আপনার ওখানে পাওয়া যায় জানিয়া আপনাকে ঐ বীজ কিছু পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আশা করি আপনি দয়া করিয়া কিছু বীজ ডাকযোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।…

পুনশ্চ নিবেদন এই যে, উক্ত বীজ পাঠাইবার ডাক খরচ ইত্যাদি আমি বহন করিব।’–

এই ধরনের চিঠির কী উত্তর হয়!

এই বইয়ে অমিতদা এক ভদ্রমহিলার অদ্ভুত একটি চিঠির কথা লিখেছেন। অমিতদার কথায়– ‘ভদ্রমহিলা বদ্ধ উন্মাদ। নইলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন অশালীন কটাক্ষ তিনি করতে পারতেন না। বহরমপুর থেকে ৭ আষাঢ় লিখছেন:

প্রিয়তম নাথ, তোমার চিঠি পেয়েছি। এতদিন পরে যে এ দুঃখিনীর কথা মনে করেছ, এই আমার সৌভাগ্য। তবে আবার রাগ করব কেন ? আমার দিনগুলো যে কিভাবে কাটছে তা যদি তুমি এতটুকুও বুঝতে পারতে, তাহলে একখানা পত্র লিখতে এত দেরী করতে না। যাক, তোমার শরীর আজকাল কেমন আছে? এ বাড়ির সব ভাল আছে। তোমার ছেলে ভালই আছে। তুমি আমার প্রাণভরা ভালবাসা জেনো। চুমো দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ইতি,

তোমারই সুবাস।

পুঃ।। দিদিমা কাল রাতে এখানে আসবে। চিঠি লিখতে দেরী করো না।

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কোন শয়তানের বানানো চিঠি নয় তো ? পরে দেখলাম হাতের লেখা সত্যিই মেয়েলি এবং পাগলের পক্ষে সবই সম্ভব।’

‘একত্রে রবীন্দ্রনাথ’-এর দ্বিতীয় খণ্ডেও ছ’টি বই– ‘সত্যজিতের পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ’, ‘সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ’, ‘হে বন্ধু হে প্রিয়’, ‘শান্তিনিকেতনে সুখের বারমাস্যা’, ‘ক্ষমাপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ’, ‘ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ’। অমিতদার এই এক ডজন বইয়ের সংকলনে আমার সবচেয়ে প্রিয় বই হল– ‘শান্তিনিকেতনে সুখের বারমাস্যা’। বইটি প্রথম প্রকাশের সময় এর উৎসর্গে তিনি লিখেছিলেন– ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের মল্লিনাথ/ পিতৃতুল্য হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে’। এই লেখাটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৮১ সালের শারদীয় ‘অমৃত’ পত্রিকায়। বাংলায় এমন স্মৃতিচারণ দুর্লভ বলেই আমার মনে হয়– যেখানে লেখকের নজর নিজের দিকে নয়, বরং চারপাশের মানুষজন, প্রকৃতি-পারিপার্শ্বিকের ওপর। ‘শান্তিনিকেতনের বারমাস্যা’ রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষাঙ্গনে অমিতদার নিজের ফেলে আসা জীবনের অনুপম কথা।

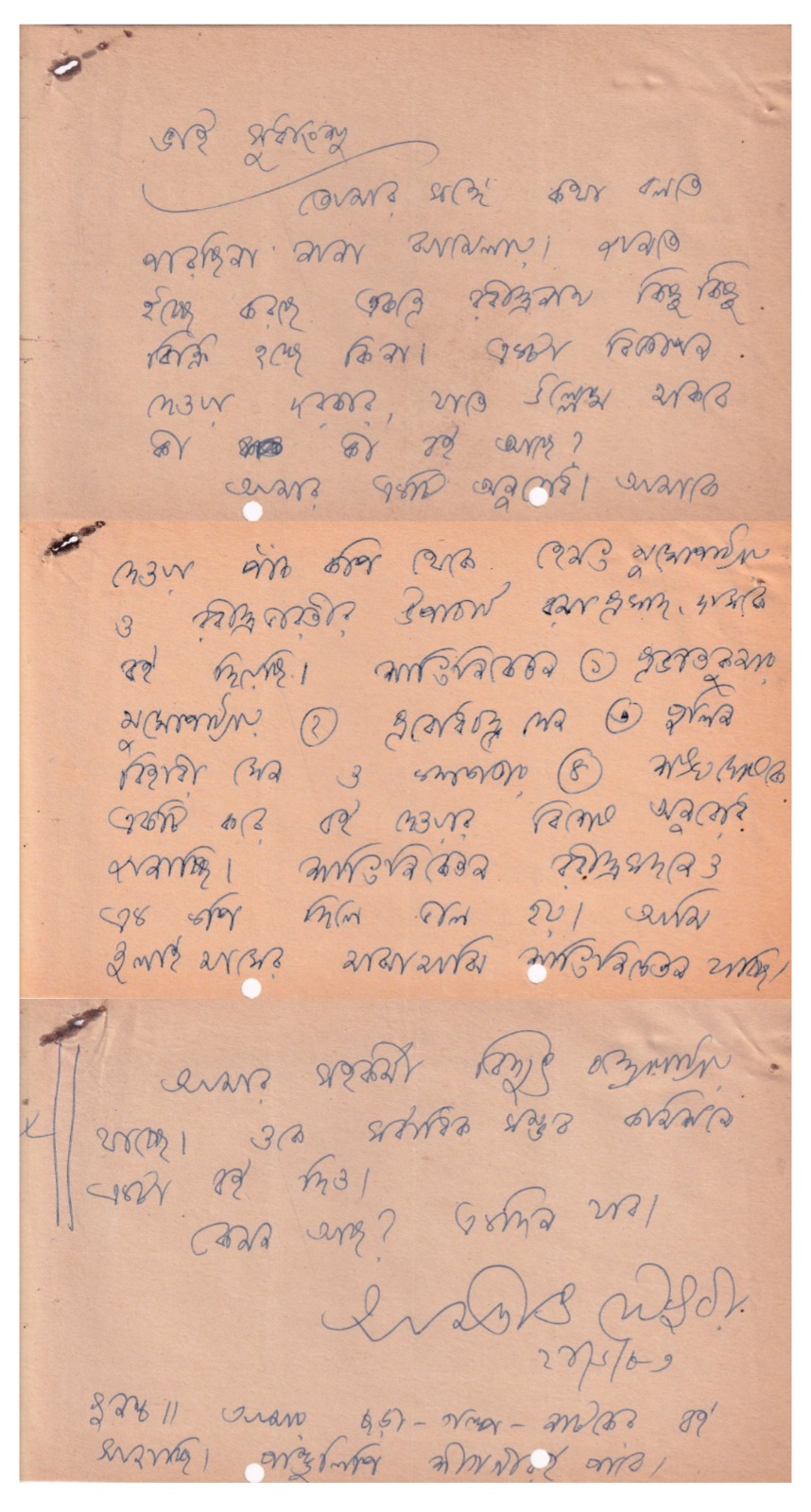

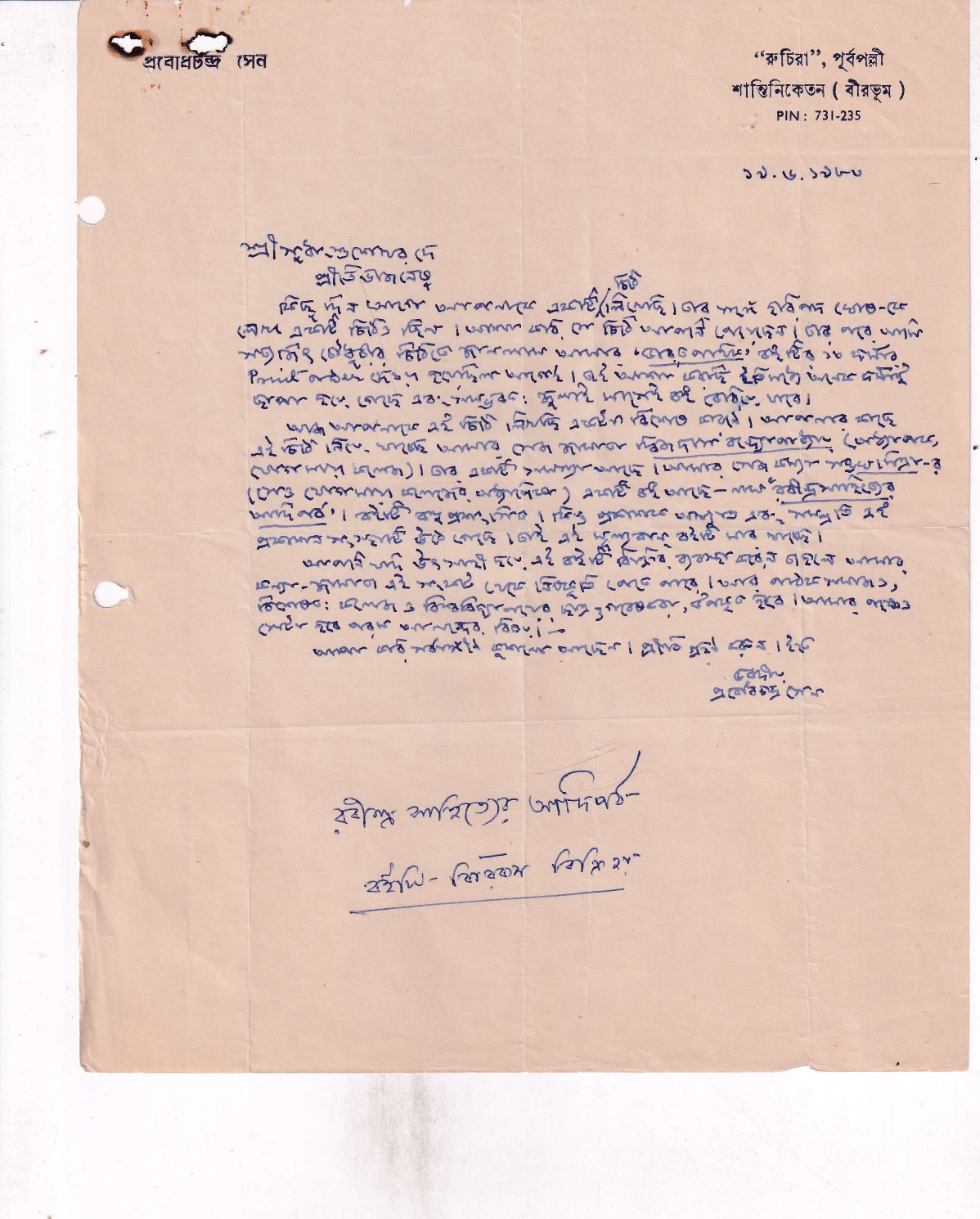

প্রথমবার অখণ্ড ‘একত্রে রবীন্দ্রনাথ’ বেরনোর পর অমিতদা আমাকে ২১ জুন ১৯৮৩ সালে একটি চিঠিতে লেখেন–

‘ভাই সুধাংশু,

তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না নানা ঝামেলায়। জানতে ইচ্ছে করছে একত্রে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু বিক্রি হচ্ছে কি না। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার, যাতে উল্লেখ থাকবে কী কী বই আছে ?

আমার একটি অনুরোধ। আমাকে দেওয়া পাঁচ কপি থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য রমাপ্রসাদ দাসকে বই দিয়েছি। শান্তিনিকেতনে ১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২. প্রবোধচন্দ্র সেন, ৩. পুলিনবিহারী সেন ও কলকাতায় ৪. শঙ্খ ঘোষকে একটি করে বই দেওয়ার বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনেও এক কপি দিলে ভাল হয়। আমি জুলাই মাসের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতন যাচ্ছি।

আমার সহকর্মী বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছে। ওকে সর্বাধিক সম্ভব কমিশনে একটা বই দিও।

কেমন আছ? একদিন যাব।

অমিতাভ চৌধুরী

পুনশ্চ: আমার ছড়া গল্প নাটকের বই সাজাচ্ছি। পাণ্ডুলিপি শীগগীরই পাবে।’

এরকমই আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন– ‘তিন কপি একত্রে রবীন্দ্রনাথ। দিল্লিতে প্রণব ও ইন্দিরাকে পাঠাতে হবে।’ চিঠিতে উল্লিখিত দুই ব্যক্তির একজন হলেন আমাদের দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও সেসময়ের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, আর অন্যজন হলেন আমাদের দেশের তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

২০০৯ সালের ডিসেম্বরে অমিতদা আবার একটি রবীন্দ্রবিষয়ক বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়েছিলেন। ‘রবীন্দ্র-পঞ্চমী’ নামের সেই বইটির মলাট করে দিয়েছিলেন অজয় গুপ্ত। বইটির কেন এমন নামকরণ হল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বইয়ের পরিচিতিতে বলা হয়েছে, ‘পঞ্চমী তিথির সঙ্গে সরস্বতীর নাম যুক্ত। এই বইয়ে সরস্বতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত করা হলো সেই পঞ্চমীর সঙ্গে। আসলে পাঁচটি লেখা। লেখকের অন্যান্য রচনায় যেমন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ প্রধান হয়ে উঠেছেন, এই বইয়েও রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তি-মানুষটির কথা, তাঁর সুখদুঃখ বেদনা প্রধান হয়েছে উঠেছে। বহু অজানা তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে নানা রচনায়। তাঁর স্ত্রী ও তাঁর নতুন বউঠান সম্পর্কে লেখায় আবেগ ও প্রীতি সংযুক্ত হয়েছে রচনার ছত্রে ছত্রে। আর এক বিশিষ্ট সুরকার, আর এক বিশিষ্ট বাঙালি হিমাংশু দত্তের বিচারে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপটি কেমন ধরা পড়েছে, তার বিবরণ আছে একটি রচনায়।…’ বইটিতে যে পাঁচটি লেখা আছে সেগুলি হল– ‘ফটিকবাবু ও রবিবাবু’, ‘চা-বাগানে অরুঠাকুর’, ‘চাঁদের চোখে রবি’, ‘নতুন বউঠান’, ‘ভাই ছুটি’।

দে’জ পাবলিশিং-এর শুরুর দিকে ১৯৭১ সালে আমরা প্রকাশ করেছিলাম আবু সয়ীদ আইয়ুবের ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’। বাংলা প্রকাশনায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বই না-থাকলে একটা বড়ো জায়গাই ফাঁকা থেকে যায়। আমার লক্ষ্য ছিল– যেহেতু গ্রন্থস্বত্বের কারণে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের বই করা অসম্ভব, তাই রবীন্দ্ররচনা-বিষয়ক বা রবীন্দ্র সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভালো বই প্রকাশ করতে হবে। এ-কাজে আমার সবচেয়ে বড়ো সহায় ছিলেন স্বপনদা (স্বপন মজুমদার), সেকথাও আগে বলেছি। স্বপনদার সূত্রেই যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনের প্রবীণ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে।

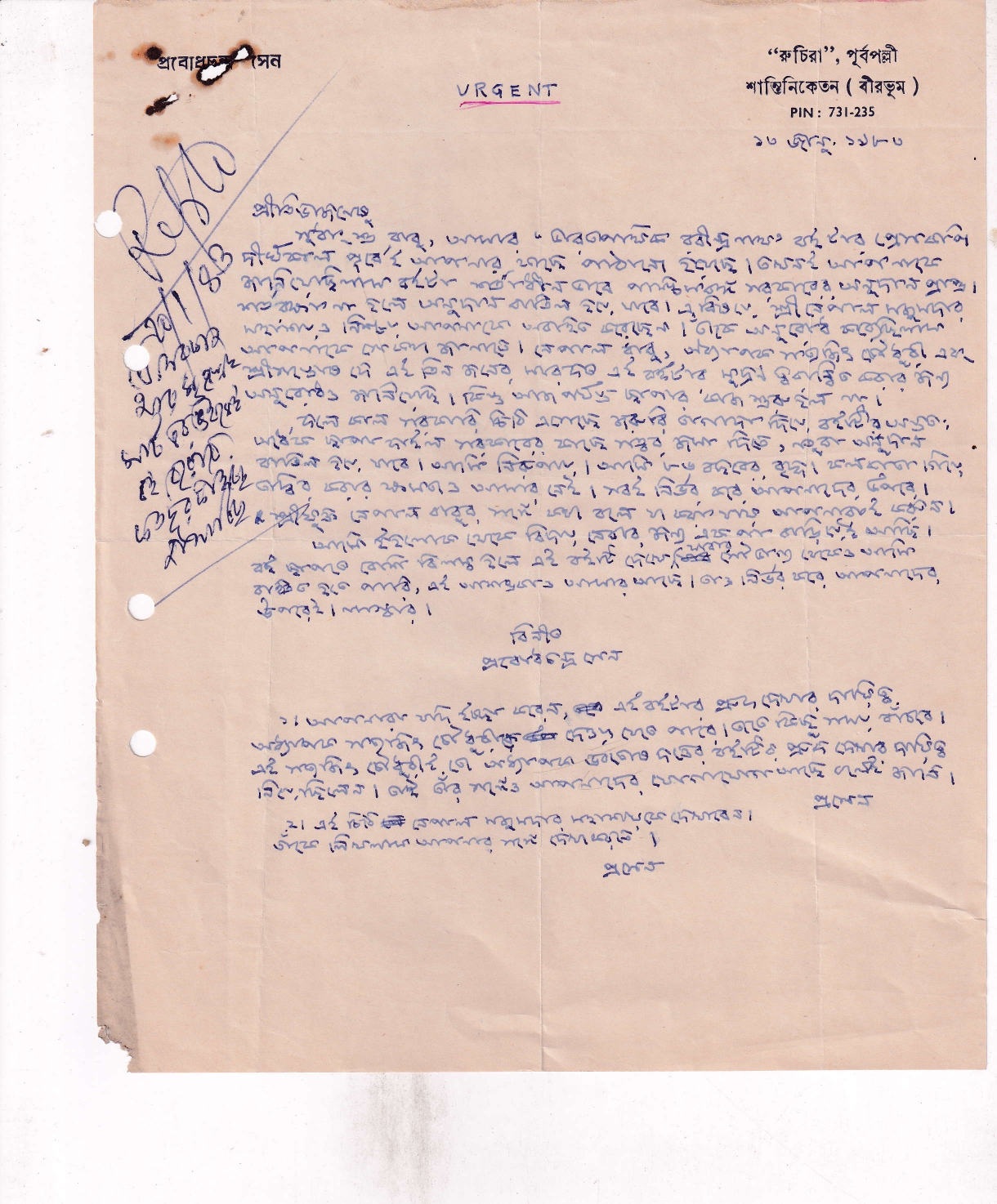

১৯৮২ সালের শেষের দিকে স্বপনদার কথামতো আমি শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে প্রবোধচন্দ্র সেনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর একটি বই করার প্রস্তাব দিই। সেসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কিছু-কিছু ভালো বই ছাপার জন্য অর্থ সাহায্য করত। প্রবোধবাবুর একটি বই সেই প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত হওয়ার অনুমোদন পেয়েছিল। তিনি সে-বইটি আমাকে ছাপার কথা বললেন। পুনর্মুদ্রণ হলেও, প্রবোধবাবুর মতো রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞের বই কে না ছাপতে চাইবে! তাই আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। তারপর শুরু হল প্রবোধচন্দ্র সেনের ‘ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ’ বইটির কাজ। পূর্ণেন্দুদার মলাটে বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালের অগাস্ট মাসে– রবীন্দ্র-প্রয়াণ দিন ২২ শ্রাবণের সময়ে বলেই মনে হচ্ছে। ‘ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ’ বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন– “চিরন্তন ভারতসংস্কৃতি যুগে যুগে বিবর্তিত হয়ে অবশেষে পরিণত হয়েছে রবীন্দ্র-সংস্কৃতিতে, এমন কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কেন না, বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে চিরন্তন ভারতের জীবন ও মননধারার চিরবিবর্তমান বিচিত্ররূপ যেভাবে ও যতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, অন্য কারও সাহিত্যেই তা হয় নি। এমন-কি, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও তা হয়েছে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির অতীত রূপকেই নূতন বাণীতে উজ্জীবিত করেছেন তা নয়, বর্তমান ভারতকেও তিনি দেখিয়েছেন তার অভীষ্ট অগ্রগতি ও সার্থকতম পরিণতির পথ। এককালে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের পরিচয় দিয়েছিলেন ‘ভারতপথিক’ বলে। আজ রবীন্দ্রনাথই আমাদের চোখে চিরন্তন ভারত-মহাপথের শ্রেষ্ঠ যাত্রীরূপে প্রতিভাত।…” বইটিতে তিনটি পর্বে লেখাগুলি সাজানো হয়েছিল– ‘ভারতপথিক’, ‘যুগনায়ক’ এবং ‘বিচিত্র’।

![BHARATPATHIK RABINDRANATH [Hardcover] PRABODH CHANDRA SEN,DEYS : Amazon.in: Books](https://m.media-amazon.com/images/I/41TpmR0gVDL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)

সেবছরের জানুয়ারি থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রবোধবাবুর ১৪টা চিঠি আমার ফাইলে পাচ্ছি। সেপ্টেম্বরে বই হাতে পেয়ে আরেকটি। একটি বই নিয়ে এতগুলো চিঠিই প্রমাণ করে প্রবোধবাবু সেই বয়সে– দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং অশক্ত শরীরেও নিজের কাজ নিয়ে কতটা মনোযোগী এবং ‘পারফেকশনিস্ট’ ছিলেন। তবে তাঁর সবগুলো চিঠি আমাকে লেখা নয়। এর মধ্যে কয়েকটি হরিপদ ঘোষকে লেখা চিঠিও আছে। আমি আগেও একবার হরিপদ ঘোষের কথা বলেছি। তিনি সেসময় দে’জ পাবলিশিং-এর তরফে লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, প্রুফ দেওয়া-নেওয়া থেকে শুরু করে কিছু-কিছু সম্পাদনার কাজও করতেন।

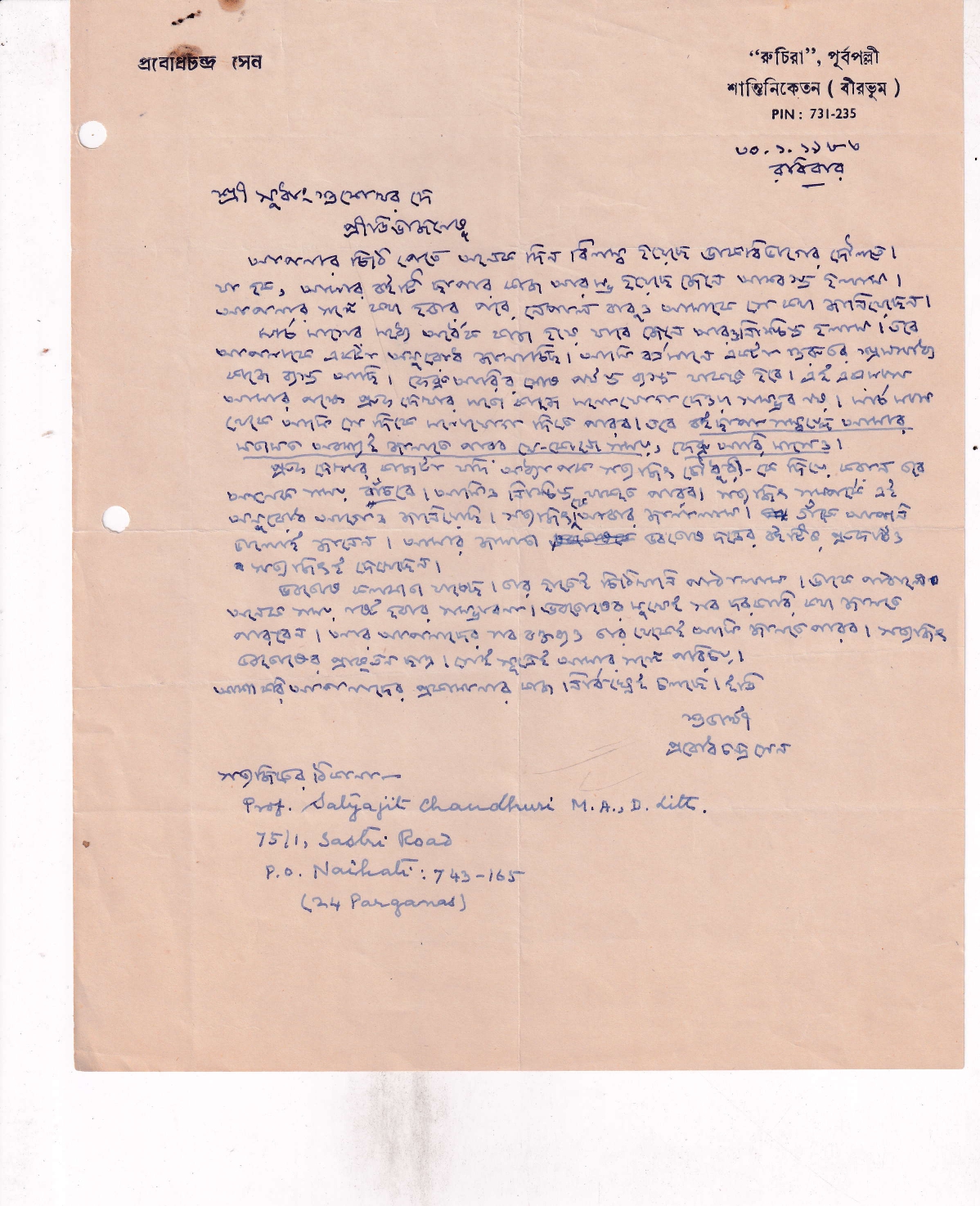

১৩ জানুয়ারি ১৯৮৩ সালে প্রবোধচন্দ্র সেন আমাকে লিখলেন–

“ URGENT

প্রীতিভাজনেষু,

সুধাংশু বাবু, আমার ‘ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ’ বইটার প্রেসকপি দীর্ঘকাল পূর্বেই আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। তখনই আপনাকে জানিয়েছিলাম বইটি শর্তাধীনভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান প্রাপ্ত। শর্ত রক্ষা না হলে অনুদান বাতিল হয়ে যাবে। এ বিষয়ে শ্রীনেপাল মজুমদার মহাশয়ও নিশ্চয় আপনাকে অবহিত করেছেন। তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আপনাকে সে কথা জানাতে। নেপালবাবু, অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী এবং শ্রীসন্তোষ দে এই তিনজনের মারফত এই বইটির মুদ্রণ ত্বরান্বিত করার অনুরোধও জানিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ছাপার কাজ শুরু হল না।

ফলে কাল সরকারি চিঠি এসেছে জরুরি তাগাদা দিয়ে, বইটির অন্ততঃ অর্ধেক ছাপা ফাইল সরকারের কাছে সত্বর জমা দিতে, নতুবা অনুদান বাতিল হয়ে যাবে। আমি নিরুপায়। আমি ৮৬ বছরের বৃদ্ধ। কলকাতা গিয়ে তদ্বির করার ক্ষমতাও আমার নেই। সবই নির্ভর করে আপনাদের উপরে। শ্রীযুক্ত নেপাল বাবুর সঙ্গে কথা বলে যা করা যায় আপনারাই করুন।

আমি ইহলোক থেকে বিদায় নেবার জন্য এক পা বাড়িয়েই আছি। বই ছাপতে বেশি বিলম্ব হলে এই বইটি দেখে যাবার সৌভাগ্য থেকেও আমি বঞ্চিত হতে পারি, এই আশঙ্কাও আমার আছে। তাও নির্ভর করে আপনাদের উপরেই। নমস্কার।

বিনীত

প্রবোধচন্দ্র সেন

১। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, এই বইটির প্রুফ দেখার দায়িত্ব অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরীকে দেওয়া যেতে পারে। তাতে কিছু সময় বাঁচবে। এই সত্যজিৎ চৌধুরীই তো অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের বইটির প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে বলেই জানি।

প্র সেন

২। এই চিঠি নেপাল মজুমদার মহাশয়কে দেখাবেন। তাঁকে লিখলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

প্র সেন’।

আবার সেই মাসের ৩০ তারিখে তিনি আমাকে লিখেছেন– ‘… মার্চ মাসের মধ্যে অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে জেনে আরও নিশ্চিন্ত হলাম। তবে আপনাকে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি বর্তমানে একটা গুরুতর শ্রমসাধ্য কাজে ব্যস্ত আছি। ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হবে। এই এক মাস আমার পক্ষে প্রুফ দেখার মতো কাজে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। মার্চ মাস থেকে আমি সেদিকে মনোযোগ দিতে পারব। তবে বই ছাপা সম্বন্ধে আমার মতামত অবশ্যই জানাতে পারব যে–কোনো সময়, ফেব্রুয়ারি মাসেও।…’

এই চিঠিতে তিনি ফের সত্যজিৎ চৌধুরীকে প্রুফ দেখার দায়িত্ব দেবার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সত্যজিৎ চৌধুরীর নৈহাটির শাস্ত্রী রোডের বাড়ির ঠিকানাও লিখে জানিয়েছিলেন। যদিও সত্যজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। আমি অবশ্য সত্যজিৎ চৌধুরীর নিজের বই করতে পারিনি। তাঁর বই ছাপতেন অরুণার বিকাশদা (বিকাশ বাগচী)। অনেক পরে, ২০০৮ সালে অরুণা থেকেই আমাদের কাছে আসে সত্যজিৎ চৌধুরীর ‘নন্দলাল’ বইটি। তবে প্রবোধবাবুর বইটির প্রুফ দেখার যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সত্যজিৎবাবু।

১৯৮৩-র ১৯ জুন প্রবোধবাবু আমাকে আরেকটি চিঠিতে লিখলেন–

“প্রীতিভাজনেষু,

কিছুদিন আগে আপনাকে একটি চিঠি লিখেছি। … আশাকরি সে চিঠি পেয়েছেন। তার পরে আমি সত্যজিৎ চৌধুরীর চিঠিতে জানলাম আমার ‘ভারতপথিক’ বইটির ১৩ ফর্মার Print Order দেওয়া হয়েছিল আগেই। তাই আশা করছি ইতিমধ্যে অনেক ফর্মা ছাপা হয়ে গেছে এবং সম্ভবতঃ জুলাই মাসেই বই বেরিয়ে যাবে।

আজ আপনাকে এই চিঠি লিখছি একটা বিশেষ কারণে। আপনার কাছে এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছে আমার মেজ জামাতা দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক যোগমায়া কলেজ)। তার একটি সমস্যা আছে। আমার মেজ কন্যা সঙ্ঘমিত্রা-র (সেও যোগমায়া কলেজের অধ্যাপিকা) একটি বই আছে– নাম ‘রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব’। বইটি বহু প্রশংসিত। কিন্তু প্রকাশক অখ্যাত এবং সম্প্রতি এই প্রকাশন সংস্থাটি উঠে গেছে। তাই এই মূল্যবান্ বইটি মার খাচ্ছে।

আপনি যদি উৎসাহী হয়ে এই বইটি বিক্রির ব্যবস্থা করেন তাহলে আমার কন্যা-জামাতা এই সংকট থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। আর পাঠক সমাজও, বিশেষতঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গবেষকরা, উপকৃত হবে। আমার পক্ষেও সেটা হবে পরম আনন্দের বিষয়।…”

এখন আর সবটা মনে পড়ছে না বইটা বিক্রির ব্যাপারে আমি কতদূর কী করতে পেরেছিলাম। তবে সে-বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়নি। অনেক পরে, যখন সিগনেট প্রেস আনন্দ পাবলিশার্সের সঙ্গে যুক্ত হল, তখন এই বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

অগাস্টে ‘ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ’ প্রকাশের পর তিনি ২৬ সেপ্টেম্বর আমাকে লিখলেন–

“প্রীতিভাজনেষু,

গতকাল রবিবার বোলপুর পুস্তকালয়ের লোক মারফত ৫ কপি ‘ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ’ বই পেয়েছি। বই খুব সুন্দর হয়েছে। বর্তমান দুর্দিনে এমন বই প্রকাশ সুসাধ্য নয়। বই এখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞটা জানবেন।– আপনার সম্মতি থাকলে আমার আরও বই আপনাদের দিতে পারি প্রকাশের জন্য।

এই বই সম্পর্কে আপনার কাছে দুটি অনুরোধ জানাই।– ১. সত্যজিৎ চৌধুরী, ২. অন্নদাশঙ্কর রায় (বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছি) এবং নেপাল মজুমদার এই তিনজনকে তিন কপি বই পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব। সত্যজিৎ এবং নেপাল বাবুর সহায়তা ছাড়া এই বই প্রকাশ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হত।

২। দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর ও আজকাল পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়, সাহিত্য জগতে প্রচারের আবশ্যকতা আছে।…’

এই চিঠির পাশে দেখছি আমি লিখে রেখেছি– ‘কলেজ স্ট্রীট পত্রিকায় সমালোচনা হলে ভালো হয়।’ তাঁর চিঠির উত্তরে আমার লেখা চিঠির খসড়াতে দেখছি লিখেছিলাম– ‘…ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ’ বই দেখে আপনি খুশি হয়েছেন জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।…’ সেইসঙ্গে তাঁর অনুরোধগুলোও রাখা হয়েছিল সেকথাও জানিয়েছিলাম।

প্রবোধচন্দ্র সেনের আর একটি বই আমি পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম তাঁর মৃত্যুর পরে, ১৯৯৬ সালের বাংলা নববর্ষের সময়– ‘ভারতাত্মা কবি কালিদাস’। এই বইটির মলাট করেছিলেন অজয় গুপ্ত। উৎসর্গের পাতায় লেখা ছিল, ‘শ্রীমান্ শঙ্খ ঘোষ/ ও/ শ্রীমান্ স্বপন মজুমদার/ স্নেহভাজনেষু’। বলাবাহুল্য স্বপনদাই বইটি আমাকে পুনর্মুদ্রণের কথা বলেন। স্বপনদার কথা সে-বইয়ের ভূমিকার প্রথম বাক্যেই উল্লেখ করা আছে। আর শঙ্খদাকে তিনি যে কতটা ভালোবাসতেন তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায় শঙ্খদার ‘নিরহং শিল্পী’ (বইটি প্রথম প্রকাশ করে তালপাতা প্রকাশন, পরে দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত শঙ্খদার ‘গদ্যসংগ্রহ’র ১০ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত) বইয়ের ‘পঞ্চবটী’ লেখাটিতে। ১৯৭৮ সালে শঙ্খদা যখন কিছুদিনের জন্য ভিজিটিং ফেলো হিসেব শান্তিনিকেতনে যান, তখন তাঁর থাকার ব্যাবস্থা হয়েছিল পূর্বপল্লীর পুব দিকে পাঁচটি নতুন বাড়ি নিয়ে তৈরি ‘পঞ্চবটী’-তে। তার সামনেই প্রবোধবাবুর বাড়ি। শঙ্খদা লিখেছেন, ‘প্রবোধচন্দ্রের একেবারে মুখোমুখি আস্তানাটাতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁরই ইচ্ছাক্রমে। সামান্য একটু দূর হলেও, লক্ষ্য রাখতে পারবেন জানলা থেকে জানলায়, দরকার মতো চিরকুট পাঠাতে পারবেন হঠাৎ হঠাৎ কোনো কথাকৌতুক নিয়ে, বা কোনো সাহিত্যিক ধাঁধা– এইরকম তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু কথার খেলায় আমার যে তেমন পারংগমতা বা উন্মুখতা নেই, সেটা উনি জানেন তো ? এই একটা দুর্ভাবনা হলো আমার ! অবশ্য সে-ভাবনা বাঁচেনি বেশিদিন। ডেকে পাঠাতেন প্রায়ই। প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশা ছাড়াই বুনে যেতেন অনেক সরস কথা, তাঁর বিদগ্ধ কথাবার্তার মাঝখানে।’

তবে শঙ্খদা ওই লেখাতেই নিবিড় গবেষক প্রবোধচন্দ্র সেনের রসিক মনের পরিচয় দিয়েছেন একটি ঘটনার উল্লেখ করে– ‘শান্তিনিকেতনের– বা শান্তিনিকেতন-স্পৃষ্ট মানুষজনের– অনেকেই কথা নিয়ে খেলা করতে বেশ ভালোবাসেন। ‘রুচিরা’-বাড়ি নিয়ে প্রবোধচন্দ্র আর হিরণকুমার সান্যালের তেমনই এক শব্দক্রীড়ার গল্প শুনতাম প্রায়ই, প্রবোধচন্দ্রেরই কাছে। বাড়িটি যখন তৈরি হয়ে উঠছে, কখনো কখনো তাঁর স্ত্রী এসে দাঁড়াতেন তদারকির কাজে। একদিন সেইরকম দাঁড়িয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন নির্মীয়মাণ ছাদের দিকে, পিছনেই এসে দাঁড়ালেন হিরণকুমার। ‘এখানে কী করছেন বৌদি ?’ প্রশ্ন শুনে সলজ্জ বৌদি বলেন: ‘দেখছি কতটা উঁচু হলো।’ গৃহপ্রবেশের পরে একদিন ঘরে বসে সে-প্রসঙ্গে হিরণকুমার বলছেন প্রবোধচন্দ্রকে ‘কথায় বলে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। কিন্তু সেদিন তো দেখি আপনার গৃহিণী গৃহম্ উচ্চতে !’ সঙ্গে সঙ্গেই পালটা বলেন প্রবোধচন্দ্র : ‘সে তো বাড়ি হবার আগেকার ব্যাপার। বাড়ি হয়ে যাবার পর ঘরদুয়োর তকতকে রাখবার জন্য এখন তো সারাদিনই গৃহিণী গৃহ মুছ্যতে !’

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব…………………

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved