‘ইতি কলেজ স্ট্রিট’-এর এই পর্ব পাঠকদের কলকাতায় নয়, নিয়ে এসেছে শান্তিনিকেতনে। যে ট্রেনে চড়ে এসেছে, তার নাম প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিকদের কথা, সত্যি বলতে কী, এতগুলো পর্ব জুড়ে খুব বেশি আসেনি। কলকাতার ট্রামলাইনের পথ ছেড়ে শান্তিনিকেতনের ছায়া সুনিবিড় পথের হাঁটা ও মাঝে মাঝে খরতর দিবাকর স্পর্শ পাঠক উপভোগ করুন। এই পর্বে দেখা হয়েছে দুই নিবিড় প্রাবন্ধিক, ভবতোষ দত্ত ও নেপাল মজুমদারের সঙ্গে।

৩৭.

প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯২৩ সালে, ছাত্রাবস্থাতেই, ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় পাঁচ কিস্তিতে বাংলা ছন্দের প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেন। সেসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, ‘…ছন্দ সম্পর্কে তোমার প্রবন্ধগুলি আমি পূর্বেই প্রবাসীতে পড়েছি এবং পড়ে খুসি হয়েছি। তোমার বয়স অল্প কিন্তু তোমার লেখার মধ্যে প্রবীণতা আছে।…’ তবে গত শতাব্দীর তিনের দশকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ‘বিচিত্রা’ আর ‘পরিচয়’ পত্রিকার পাতায় প্রবোধবাবুর খানিক তর্কবিতর্ক চলে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন দু’টি প্রবন্ধ, আর প্রবোধবাবু তিনটি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রসঙ্গে প্রবোধবাবুর অভিযোগ ছিল কবিরা দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর সংখ্যা গুনেই এই ছন্দে লেখেন, যা কৃত্রিম এবং স্থূল। পাল্টা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই বলে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে, আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর চোখ ভুলিয়ে এসেছি, আমরা ধ্বনিচুরি করে থাকি অক্ষরের আড়ালে।’ অবশ্য এই বাদানুবাদে দু’-জনের সম্পর্ক তিক্ত হয়নি। বরং তাঁদের মধ্যে ছন্দ নিয়ে আলোচনার আরও বড়ো ক্ষেত্র তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসবোধে একসময় প্রবোধচন্দ্রকে চিঠি লিখে জানান, ‘…যদি তোমার অবকাশ থাকে তবে শান্তিনিকেতনে এসো। তা হলে ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব। কলকাতার চেয়ে এখানে আলাপ করবার সুযোগ সহজ হবে। ছন্দটা কানের জিনিস। তাই লেখনীর চাইতে কণ্ঠ এই তর্কের পক্ষে বেশী উপযোগী।…’ শান্তিনিকেতনে তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা পরে জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনেও গড়ায়। কিন্তু তাতেও সব মতভেদের নিরসন হয়নি। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের স্নেহ আর প্রবোধচন্দ্রের শ্রদ্ধাবোধে কখনও ঘাটতি দেখা যায়নি। তবে কবির জীবদ্দশায় তিনি শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেননি। কবির মৃত্যুর পর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪২ সালে প্রবোধচন্দ্রকে বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

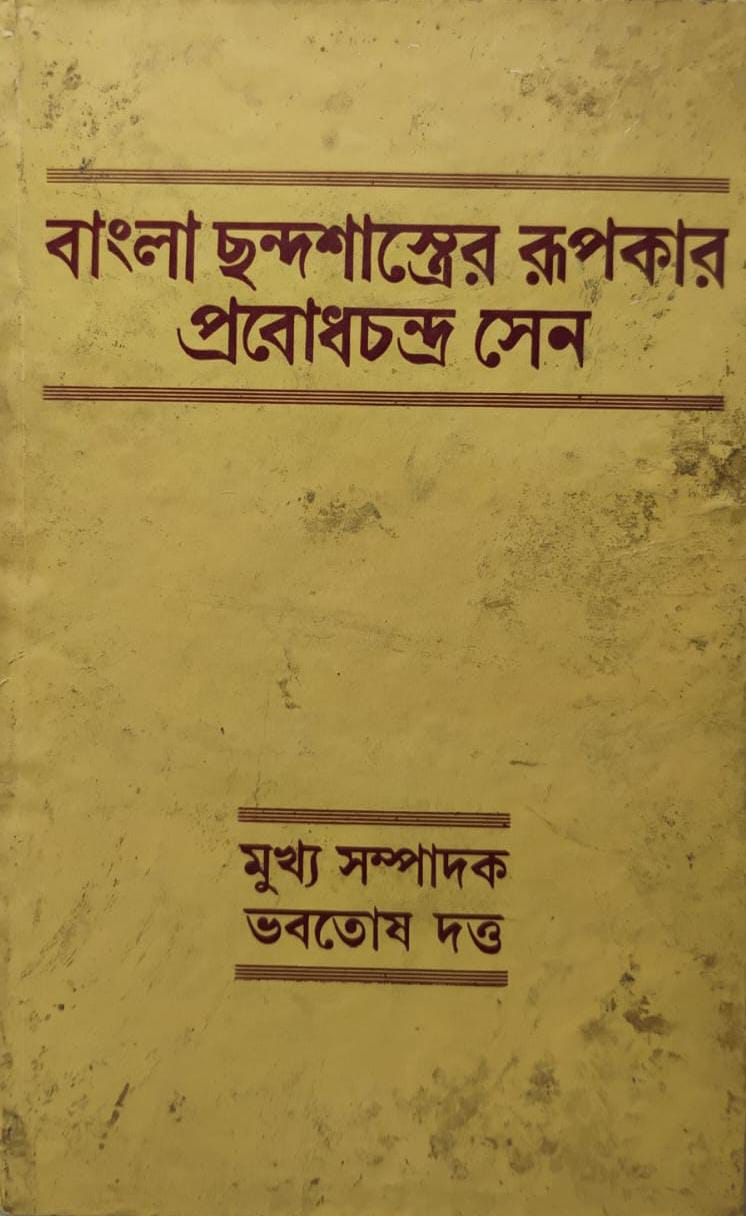

প্রবোধবাবুর মৃত্যুর আগের বছর, ১৯৮৫-র ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত, সন্তোষকুমার দে, নীলরতন সেন, রামবহাল তেওয়ারী ও সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয় প্রবোধচন্দ্র সেনকে নিয়ে একটি বই– ‘বাংলা ছন্দশাস্ত্রের রূপকার/প্রবোধচন্দ্র সেন’। বইটিকে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্রের সম্মাননা গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হবে না। ভূমিকায় মুখ্য সম্পাদক ভবতোষ দত্ত লিখেছিলেন, ‘আচার্য প্রবোধচন্দ্রের ছন্দচিন্তা-বিবর্তনের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। সাহিত্যজগতে প্রকাশিত তাঁর ছন্দচিন্তার বয়স দু’-বছর আগেই ৬০ অতিক্রম করেছে। সে ইতিহাস এখনই বিস্মৃতপ্রায়। আর কিছুকাল পরে অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়াও প্রায় অসাধ্য হবে। ফলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসটাও অঙ্গহীন হয়ে থাকবে। কাব্যকৃতির একটা প্রধান অঙ্গ ছন্দ। তাই কাব্য-ইতিহাসের একটা অধ্যায় জুড়ে থাকে ছন্দের ইতিহাস। আর ছন্দের রীতি-রূপ বা প্রকৃতি-আকৃতি ভালো জানা না থাকলে ছন্দের ইতিহাস রচনাও সম্ভব হয় না। ফলে সাহিত্যের ইতিহাসটাও কানা হয়ে থাকে। …এসব কথা ভেবেই আমরা প্রবোধচন্দ্রের ছন্দচিন্তা-বিবর্তনের কতকগুলি মুখ্য ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনে আগ্রহী হয়েছি।…’ এই বইতে প্রবোধবাবু ‘আমার কথা’ নামে একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন। ‘বাংলা ছন্দশাস্ত্রের রূপকার/ প্রবোধচন্দ্র সেন’ বইটিকে বাংলা ছন্দের গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে দিশারি বললে ভুল হবে না।

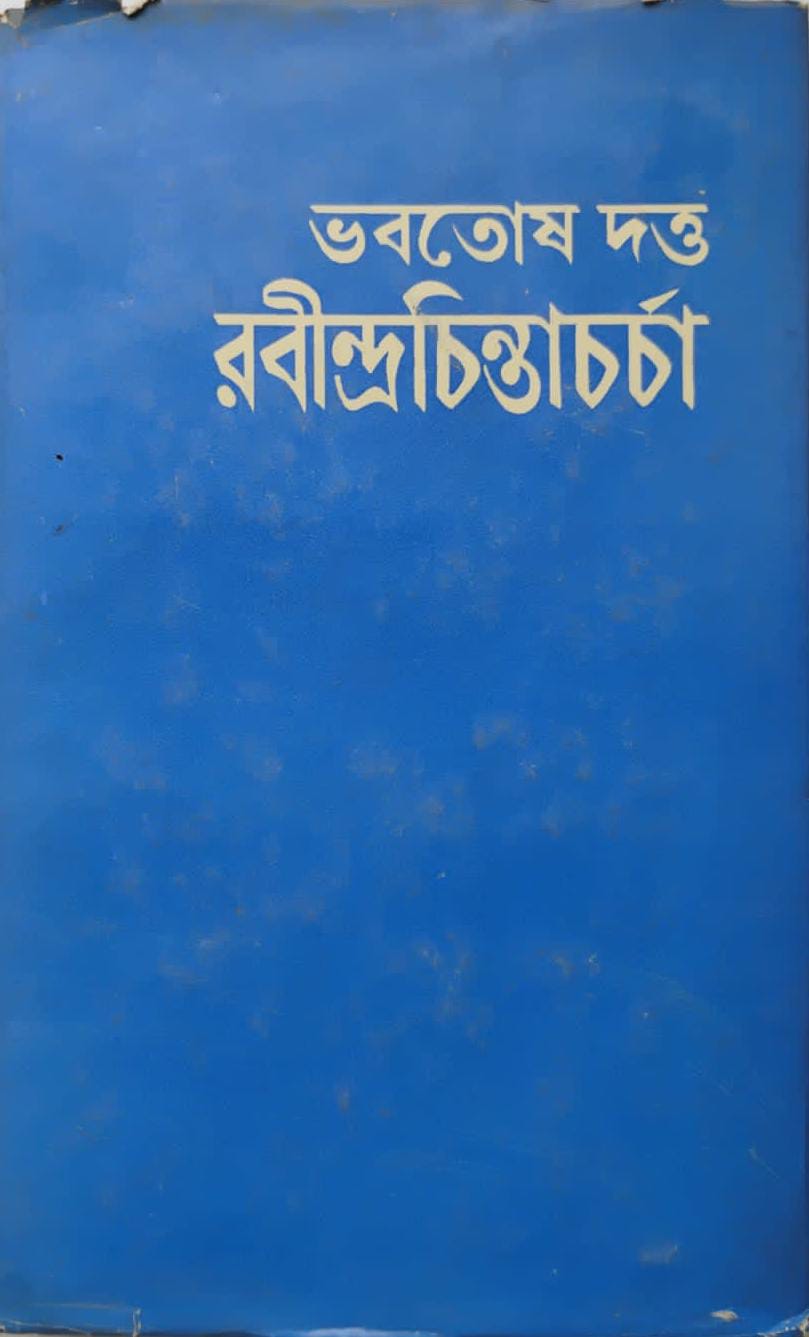

ভবতোষ দত্তের সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং-এর সম্পর্ক কিন্তু এর আগে থেকেই। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে দে’জ পাবলিশিং থেকে তাঁর প্রথম বই ‘রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা’ প্রকাশিত হয়। বইটি আমি সেসময় ছেপেছিলাম হরি ঘোষ স্ট্রিটের নিউ রামকৃষ্ণ প্রেস থেকে, মলাট করেছিলেন তাপস কোনার। প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রথম চিঠিতেই উল্লেখ ছিল এই বইটির প্রুফ দেখা থেকে কপি এডিটিং-এর যাবতীয় কাজ করেছিলেন ভবতোষবাবুর প্রাক্তন ছাত্র সত্যজিৎ চৌধুরী।

‘রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা’র পরিচিতিতে লেখা হয়েছে, ‘রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর সাধনা অখণ্ড জীবনের বিশ্বতোমুখী অভিজ্ঞতাকে লাভ করবার লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নানা ঘটনাকে তাঁর কবিজীবনের দিগ্দর্শন হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে একে কেবল কাব্যানুভূতির ব্যাপার বলে মনে করেননি, অর্থাৎ এ শুধু তাঁর কবিসত্তারই জাগরণ নয়; এ জাগরণ তাঁর সমগ্র জীবনের এমনকী, অস্তিত্বের। তাঁর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন– এই তিনেরই মর্মে ছিল একটিই জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকেই তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে রেখেছিল এবং শেষে তিনি একটি দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হতে পেরেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ নিভৃতে শুধু কাব্যসাধনাই করেননি; তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জীবনের তীক্ষ্ণ বেদনা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। আর সেই জন্যই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যের ঐশ্বর্য এমন ফলবান হয়েছিল। প্রত্যক্ষত যে সমস্ত সমস্যার ঘূর্ণাবর্ত চারিদিকে সৃষ্টি হয়েছে, তারই কেন্দ্রে থেকে চিন্তার মূল লক্ষ্য তিনি স্থির করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমস্যার তীক্ষ্ণতা যেমন কবিকে রেখেছে জাগিয়ে, সাময়িকতার ঊর্ধ্বে তাদের সত্যকার মূল্যমান তাঁকে তেমনি অবহিত করেছে একটি কেন্দ্রীয় জীবনতত্ত্বে।’ এই বইটির প্রথম সংস্করণে মোট ১২টি প্রবন্ধ ছিল পরে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে আরও দু’টি নতুন প্রবন্ধ যোগ করা হয়, ‘হ্যারিয়েট মনরো বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ’ এবং ‘স্বদেশ থেকে বিশ্বে’। এখন নতুন সংস্করণটা দেখতে গিয়ে খেয়াল করলাম পরিমার্জিত সংস্করণের সময় বইয়ের উৎসর্গের পাতাতেও বদল এসেছে। প্রথম সংস্করণে বইটির উৎসর্গের পাতায় লেখা হয়েছিল ‘ডকটর অশোক মিত্র/ বন্ধুবরেষু’ আর নতুন সংস্করণে লেখা আছে, ‘নিভৃত বাণীসাধক/ শ্রীহারাধন দত্তকে’। তবে এই বদলের কারণ আমার জানা নেই।

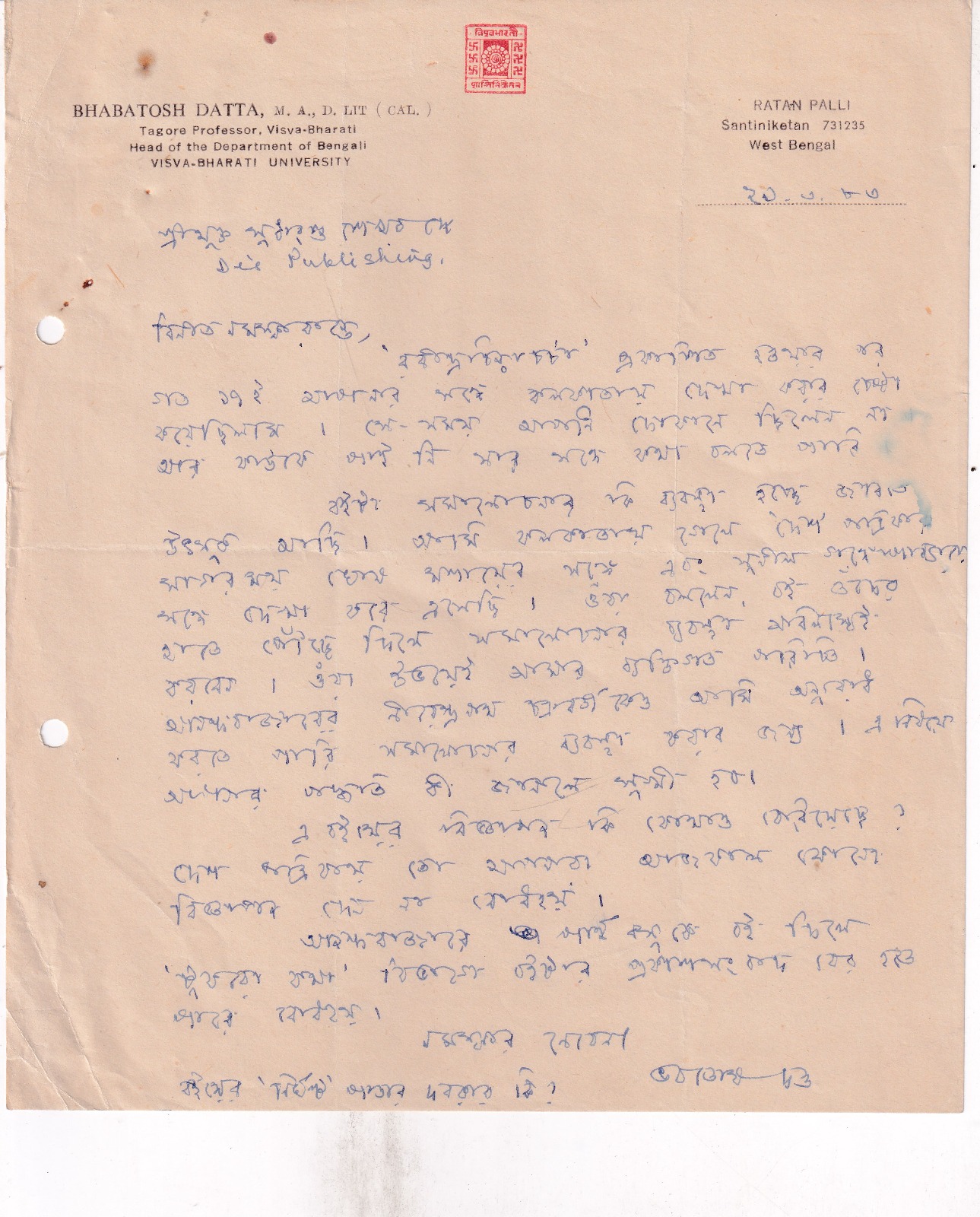

ভবতোষবাবুর প্রথম বইটি বেরুনোর পর ২৯ মার্চ ১৯৮৩ সালে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাডে আমাকে একটি চিঠি লেখেন। প্যাড দেখে বুঝতে পারছি তিনি রবীন্দ্র অধ্যাপক তো ছিলেনই, সেসময় বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধানও ছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,

‘শ্রী সুধাংশুশেখর দে

De’s [য.] Publishing

বিনীত নমস্কারান্তে,

‘রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা’ প্রকাশিত হওয়ার পর গত ১৭ই আপনার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করবার চেষ্টা করেছিলাম। সেসময় আপনি দোকানে ছিলেন না। আর আর কাউকে পাইনি যার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

বইটা সমালোচনার কি [য.] ব্যবস্থা হচ্ছে জানতে উৎসুক আছি।

আমি কলকাতায় গেলে ‘দেশ’ পত্রিকার সাগরময় ঘোষ মশায়ের সঙ্গে এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। ওঁরা বললেন, বই তাঁদের হাতে পৌঁছে দিলে সমালোচনার ব্যবস্থা অবিলম্বেই করবেন। ওঁরা উভয়েই আমার ব্যক্তিগত পরিচিত। আনন্দবাজারের নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও আমি অনুরোধ করতে পারি সমালোচনার ব্যবস্থা করার জন্য। এ বিষয়ে আপনার পদ্ধতি কী জানলে সুখী হব।

এই বইয়ের বিজ্ঞাপন কি কোথাও বেরিয়েছে ? দেশ পত্রিকায় তো আপনারা আজকাল কোনো বিজ্ঞাপন দেন না বোধহয়।

আনন্দবাজারে পার্থ বসুকে বই দিলে ‘টুকরো কথা’ বিভাগে বইটার প্রকাশ সংবাদ বের হতে পারে বোধহয়।…’

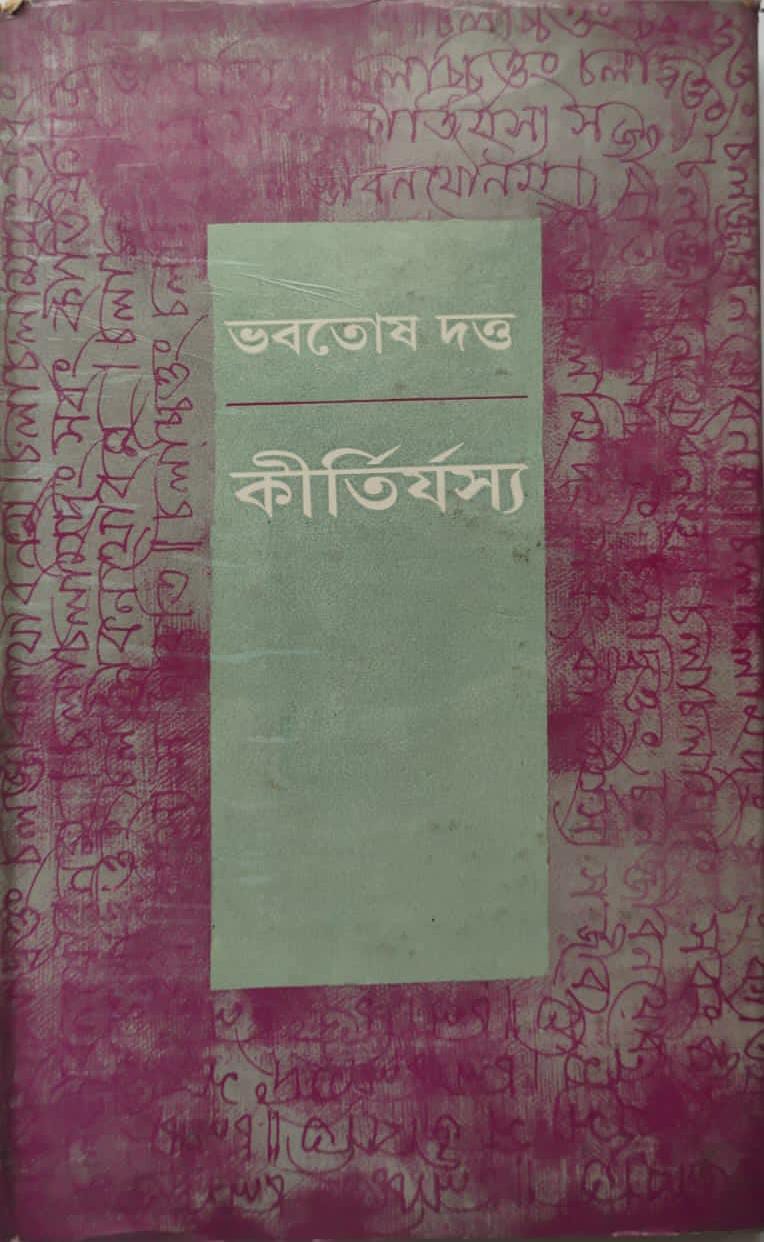

দে’জ থেকে ভবতোষবাবুর দ্বিতীয় বই ‘কীর্তির্যস্য’ অজয় গুপ্তের মলাটে প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। বইটি আমি ছেপেছিলাম কৈলাস মুখার্জি লেনে ধীরেন্দ্রনাথ বাগের নিউ নিরালা প্রেস থেকে। যতদূর মনে পড়ছে এই বইটিও আমি পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম। ‘কীর্তির্যস্য’-তে ১৫ জন বাঙালির জীবন ও সমাজচিন্তার পরিচয় আছে। এই সব মনীষী ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবান ও জাতীয়তাবোধের ঐতিহ্যে আস্থাশীল ছিলেন। তবে দে’জ সংস্করণ ‘কীর্তির্যস্য’তে পুরোনো সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত ‘আধুনিকতার পূর্বসূরী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত’ লেখাটি বাদ যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র সেনকে নিয়ে একটি করে লেখা সংযোজিত হয়। এই বইয়ের কয়েকটি লেখা নানা সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ‘প্রমথ চৌধুরী ও আধুনিক মননের সূচনা’ এবং ‘সখারাম গণেশ দেউস্কর’ রচনা দু’টি যেমন নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত ‘এক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

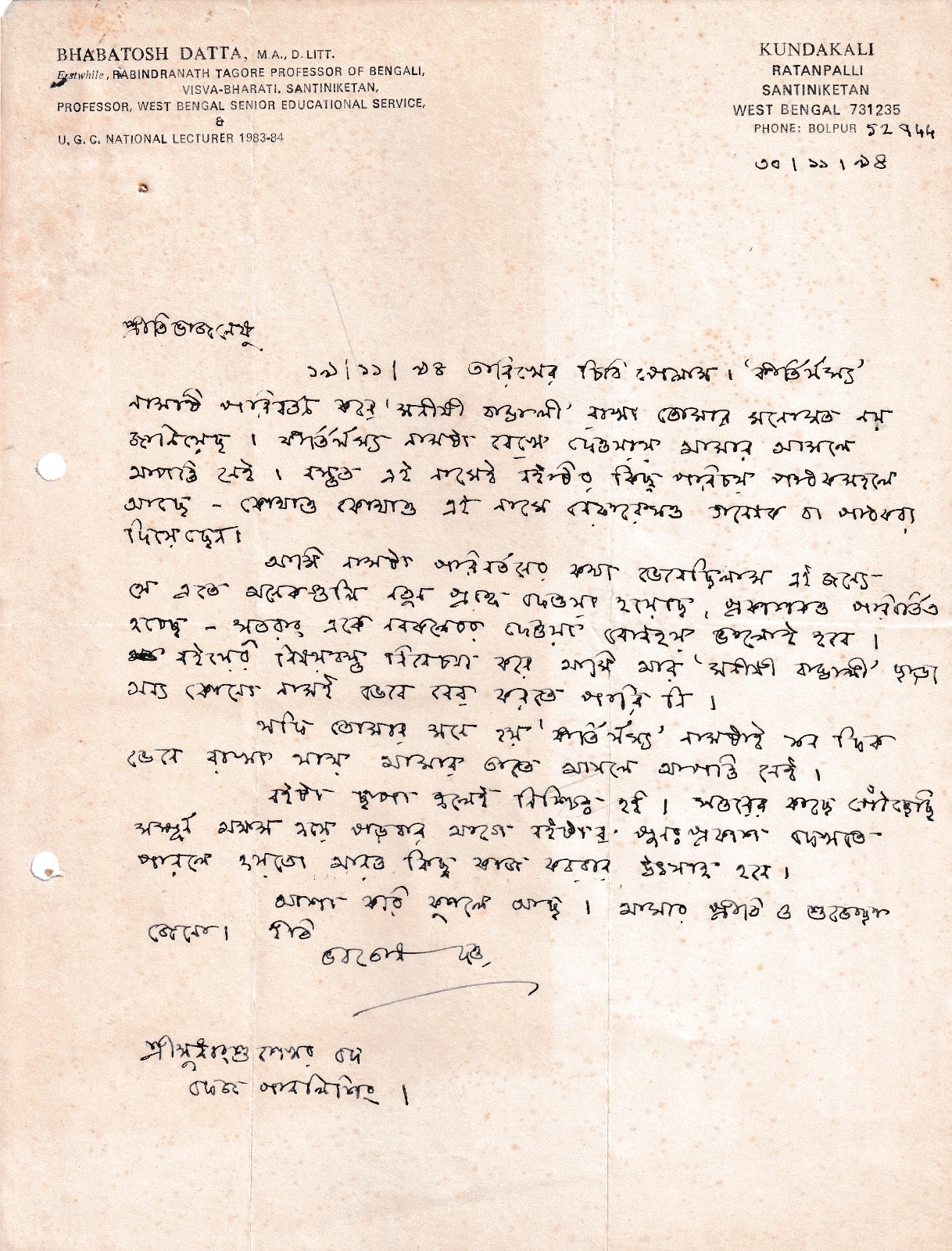

দে’জ পাবলিশিং থেকে এই বইটির নতুন সংস্করণের সময় তিনি বইয়ের জন্য নতুন একটি নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু পাঠকের কাছে সুপরিচিত বইয়ের নাম বদলে আমার সায় ছিল না। আমি সেকথা তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম। তার উত্তরে ১৯৯৪ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি একটি চিঠিতে আমাকে লিখলেন,

‘প্রীতিভাজনেষু,

১৯/১১/৯৪ তারিখের চিঠি পেলাম। ‘কীর্তির্যস্য’ নামটি পরিবর্তন করে ‘মনীষী বাঙালী’ রাখা তোমার মনোমত নয় জানিয়েছ। কীর্তির্যস্য নামটা রেখে দেওয়ায় আমার আসলে আপত্তি নেই। বস্তুত এই নামেই বইটির কিছু পরিচয় পাঠকমহলে আছে– কোথাও কোথাও এই নামে রেফারেন্সও গবেষক বা পাঠকরা দিয়েছেন।

আমি নামটা পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলাম এই জন্যে যে এতে অনেকগুলি নতুন প্রবন্ধ দেওয়া হয়েছে, প্রকাশকও পরিবর্তিত হচ্ছে– সুতরাং একে নবকলেবর দেওয়া বোধহয় ভালোই হবে। বইয়ের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে আমি আর ‘মনীষী বাঙালী’ ছাড়া অন্য কোনো নামই ভেবে বের করতে পারি নি।

যদি তোমার মনে হয় ‘কীর্তির্যস্য’ নামটাই সব দিক ভেবে রাখা যায় আমার তাতে আসলে আপত্তি নেই।…’

এই চিঠির বছর চারেক পরে, ২০ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীর বাড়ি থেকে ভবতোষ দত্ত আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘… একটা প্রয়োজনের কথা বলি। নীলরতন সেন প্রবোধচন্দ্র সেনের একটি জীবনী লিখছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুরোধে। তিনি আমার ‘কীর্তির্যস্য’ বই এক কপি চান। তাতে প্রবোধবাবু সম্পর্কে আমার একটি লম্বা প্রবন্ধ আছে। ওঁকে যদি ওই বই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও তবে ভালো হয়।’

নীলরতন সেনেরও কয়েকটি বই আমি দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশ করেছি, ১৯৮৩ সালে ছেপেছিলাম ‘বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা’, ১৯৮৯-এ ‘প্রসঙ্গ: বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তা’। আবার ১৯৯৫ সালে দু’-খণ্ডে প্রকাশিত হয় দে’জ সংস্করণ ‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ পরে অবশ্য সে-বইদু’টি নিয়ে অখণ্ড সংস্করণও বেরিয়েছে। ‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ প্রথম প্রকাশের পর প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছিলেন– ‘‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ বইখানি রচনা করে তুমি একটি মহৎ কার্য সম্পন্ন করেছ। একাধারে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সুষ্ঠু সমাবেশ দুর্লভ। এই দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছে তোমার এই বইটিতে। ফলে তোমার এই বইটি যে বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাস একটি স্থায়ী আসন লাভের অধিকারী বলে গণ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। এটি শুধু যে আধুনিক বাংলা ছন্দের প্রথম ইতিহাস তা নয়, একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন ইতিহাস। এ হিসাবেও বইটি স্মরণীয় থাকবে।’’ প্রসঙ্গত বলে রাখি দে’জ সংস্করণ ‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’-র প্রথম খণ্ডটি প্রবোধচন্দ্র সেনকেই উৎসর্গ করা।

দে’জ থেকে ভবতোষ দত্তের পরের বইটিও প্রবোধচন্দ্রকে নিয়ে ‘ইতিহাস ও সংস্কৃতি’। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন জন্ম-শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ। বইটির সম্পাদক ভবতোষবাবু হলেও উপদেশক হিসেবে ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং শঙ্খ ঘোষ। ১৯৯৬ সালের ২২ মে তারিখ শান্তিনিকেতন থেকে ভবতোষবাবু আমাকে লিখলেন–

‘… তিনি [প্রবোধচন্দ্র সেন] আমার শ্বশুর মশায় ছিলেন। তাঁর কন্যাদের ইচ্ছায় ও উদ্যোগে প্রবোধচন্দ্র স্মারকগ্রন্থের প্রকাশের পরিকল্পনা করছি। প্রায় ১৮/১৯ টা প্রবন্ধ থাকবে। লিখছেন এ দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতরা। তোমাকে তার তালিকা দেখিয়েছিলাম। বিশেষ করে বলবার কথা এই যে, প্রবন্ধগুলি প্রবোধচন্দ্র সেন সম্বন্ধে লেখা নয়। এগুলি সবই রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃতি ছন্দ জাতীয় সংহতি ইত্যাদি বিষয়ে লেখা। এতে বইটা বড় পাঠকসমাজে আগ্রহের সৃষ্টি করবে। প্রবন্ধ গ্রহণের ব্যাপারে শঙ্খবাবু নীরেন চক্রবর্তী নেপাল মজুমদার আমাকে পরামর্শ ও উপদেশ দিচ্ছেন।…

সেদিন তোমার ওখানে বসে সব ব্যাপার হয়তো ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারি নি। সেইজন্য এই চিঠিতে সব কথা লিখলাম। দেজ [য.] পাবলিশিং প্রবোধচন্দ্রের দুখানা বই করেছেন, ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতাত্মা কবি কালিদাস। তা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে লেখা বইও আছে। সুতরাং স্মারকগ্রন্থটি দেজ [য.] পাবলিশিং থেকে বের হলেই ঠিক হবে। এই জন্যই তোমাকে অনুরোধ করছি। আমার নেপালবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরও এই মত।…’

…………………………

‘…শঙ্খ ঘোষ লেখা দিয়েছেন কি? যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে তাগিদ দিয়ে লেখা আদায় করে নিতে হবে। আমি অসংখ্যবার নানা ভাবে তাঁকে অনুরোধ করেছি। তিনি বলেছেন ‘অবশ্যই দেবেন’। সেদিন কেতকী কুশারির [য.] বইয়ের উদ্বোধনের দিনও কথা হল। যে জিনিসের দরকার ছিল তাও দিয়ে দিয়েছি। আশা করেছি, তিনি এবার লেখা দিয়ে দেবেন।… ’ আসলে, ভবতোষবাবুর উদ্বেগের কারণ ছিল। সেসময় শঙ্খদা ঢাকায় গিয়েছিলেন কোনও কাজে। এদিকে বইটি যেভাবেই হোক এপ্রিলের ২৭-এর মধ্যে বের করতেই হবে। কিন্তু আমি খুব একটা উদ্বিগ্ন হইনি। কারণ শঙ্খদার কাছে গিয়ে আমি যখন লেখাটির কথা বলেছিলাম, তখন তিনি খুব শান্ত গলায় বলেছিলেন সময়ের মধ্যেই দিয়ে দেবেন। আমি শঙ্খদাকে চিনতাম। তিনি চিরকালই এককথার মানুষ। দেবেন যখন বলেছেন, তখন লিখে দেবেনই। শঙ্খদা যথারীতি কথা রেখেছিলেন।

…………………………

১৯৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল ছিল প্রবোধচন্দ্রের জন্ম-শতবর্ষ পূর্তির দিন। সে-বছর এপ্রিলে, বাংলা নববর্ষের সময়, ‘ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ দে’জ পাবলিশিং থেকেই প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের জন্য শঙ্খদা, নীরেনদা আর পবিত্রদার (পবিত্র সরকার) লেখা তিনটি সরাসরি আমার কাছে আসার কথা ছিল। একথা জানিয়ে ভবতোষবাবু ২৫ সেপ্টেম্বর একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সে-চিঠিতে দেখছি আমি পবিত্রদার নামের পাশে লিখে রেখেছি ‘পেয়েছি’ আর শঙ্খদা আর নীরেনদার নামের পাশে লিখে রেখেছি ‘পাইনি’। আমার যতদূর মনে পড়ছে, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পেতেও খানিকটা দেরি হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ১৩ জানুয়ারি ভবতোষবাবু ফের চিঠি লিখে জানালেন তিনি সবার লেখার প্রুফ দেখে সুবর্ণরেখার ইন্দ্রদার (ইন্দ্রনাথ মজুমদার) হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু–

‘…সবার লেখাই তাতে ছিল। ছিল না কেবল শঙ্খবাবুর। শঙ্খবাবু বারবার বলেছেন তাঁর লেখা সোজা প্রেসে পাঠিয়ে দেবেন। ওই লেখা সংগ্রহের ভার ভাই তোমাকেই নিতে হবে। ওর লেখা না হলে বই অসম্পূর্ণ তো হবেই, বিসদৃশ হবে। প্রবোধবাবু ওকে খুব ভালোবাসতেন। ওকে বইও উৎসর্গ করেছেন। এখানকার সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর লেখার প্রুফ দেখতে দিয়েছিলাম। তিনি প্রুফ হারিয়ে ফেলেছেন। তোমাকে আর একটা প্রুফ দেওয়ার জন্য জানিয়েছেন

বললেন। সেটা দেখো।…’

আবার ২৩ ফেব্রুয়ারি আরেকটি চিঠিতে জানতে চাইলেন– ‘…শঙ্খ ঘোষ লেখা দিয়েছেন কি? যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে তাগিদ দিয়ে লেখা আদায় করে নিতে হবে। আমি অসংখ্যবার নানা ভাবে তাঁকে অনুরোধ করেছি। তিনি বলেছেন ‘অবশ্যই দেবেন’। সেদিন কেতকী কুশারির [য.] বইয়ের উদ্বোধনের দিনও কথা হল। যে জিনিসের দরকার ছিল তাও দিয়ে দিয়েছি। আশা করেছি, তিনি এবার লেখা দিয়ে দেবেন।… ’ আসলে, ভবতোষবাবুর উদ্বেগের কারণ ছিল। সেসময় শঙ্খদা ঢাকায় গিয়েছিলেন কোনও কাজে। এদিকে বইটি যেভাবেই হোক এপ্রিলের ২৭-এর মধ্যে বের করতেই হবে। কিন্তু আমি খুব একটা উদ্বিগ্ন হইনি। কারণ শঙ্খদার কাছে গিয়ে আমি যখন লেখাটির কথা বলেছিলাম, তখন তিনি খুব শান্ত গলায় বলেছিলেন সময়ের মধ্যেই দিয়ে দেবেন। আমি শঙ্খদাকে চিনতাম। তিনি চিরকালই এককথার মানুষ। দেবেন যখন বলেছেন, তখন লিখে দেবেনই। শঙ্খদা যথারীতি কথা রেখেছিলেন। তাঁর লেখা ‘কোন্ বইটা ঠিক বই’ প্রবন্ধটি নিয়েই ‘ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ প্রকাশিত হয়।

![Buy MOHITLAL MAZUMDER KOBI O SAMALOCHAK | WRITTEN BY THE BEST SELLING BENGALI AUTHOR BHABATOSH DATTA | TRENDING [Hardcover] BHABATOSH DATTA Book ...](https://m.media-amazon.com/images/I/41+er+8oG2L._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)

২০০৫ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয় ভবতোষবাবুর বই– ‘মোহিতলাল মজুমদার কবি ও সমালোচক’। লেখক নিজে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিতলালের ছাত্র ছিলেন। পরেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। তাঁর প্রায় সারাজীবনের মোহিতলাল-চর্চার নির্যাস এই বইটি। তার সঙ্গে পাঠকের বাড়তি পাওনা হল কবিপত্নী তরুলতা দেবীর দুটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা– প্রথমটি ৬ অক্টোবর ১৯৬৬ সালে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত কিরণকুমার রায়ের নেওয়া সাক্ষাৎকার আর দ্বিতীয়টি তার অনেক পরে শিখা দাসের নেওয়া, যেটি ‘আজকাল’ পত্রিকায় ৮ অক্টোবর ১৯৮৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এর তিন বছর পরে মোহিতলাল মজুমদারের স্মৃতিতে উৎসর্গ করা ভবতোষবাবুর বিখ্যাত বই ‘চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র’-র প্রথম দে’জ সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়। দেবব্রত ঘোষের আঁকা মলাটে বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদে লেখা হয়– ‘উনিশ শতকে বাঙালির মননশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল বঙ্কিমচন্দ্রে। লেখক এই গ্রন্থে সেই যুগের বাঙালির চিত্তোৎকর্ষ-সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন। ঐতিহ্যের আকর্ষণ এবং নবীনের আহ্বানকে সমন্বিত করে আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে পশ্চিমী আদর্শকে তিনি কীভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে তার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাবেন পাঠক।’

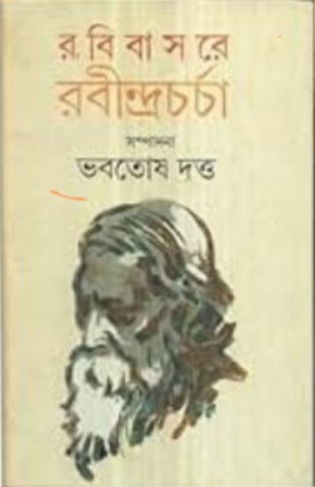

ভবতোষবাবুর শেষ যে-বইটি আমি প্রকাশ করি, সেটি ভবতোষবাবুর প্রয়াণের চার বছর পর প্রকাশিত হয়। এই বৃহদায়তন বইটি সম্পাদনার কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন, এমনকী, ২০০৯-এর ৬ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে রতনপল্লীর বাড়িতে বসে ভূমিকাও লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ‘রবিবাসরে রবীন্দ্রচর্চা’ প্রকাশিত হল ২০১৪ সালে। এই বইয়ের পরিচিতিতে চোখ বোলালে ‘রবিবাসর’ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে– ‘রবিবাসর সংস্থাটির চলা শুরু হয়েছিল ২৪শে নভেম্বর, ১৯২৯ (১৩৩৬ সালের ৮ অগ্রহায়ণ), তখনকার দিনের নামী পত্রিকা ‘মানসী ও মর্মবাণী’-র কর্মাধ্যক্ষ সুবোধচন্দ্র দত্তের ৫ নং আশুতোষ মুখার্জি রোডের বাসভবনে। রবিবাসরের জন্মলগ্ন থেকে ‘ভারতবর্ষ’ সাহিত্যপত্রিকার প্রবাদ-প্রতিম সম্পাদক জলধর সেনের নাম জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে। প্রকৃতপক্ষে, জলধর সেনের আহ্বানেই শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ সহ বাংলা ভাষার প্রায় সব খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা রবিবাসরের সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন।…রবিবাসরের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন জলধর সেন। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বাধ্যক্ষ হন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ১৩৩৭ সালে।… রবিবাসরের বার্ষিক সংকলন পত্রিকা ‘রবিবাসর’ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৬৯ সাল থেকে, যখন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবাসর প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল।… রবিবাসরের প্রথম থেকে ৪০তম বার্ষিক সংখ্যায় ৪০ বছরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বিবিধ ধরনের অজস্র চর্চা হয়েছে’ তারই নির্বাচিত সংকলন হল ‘রবিবাসরে রবীন্দ্রচর্চা’। এর লেখক তালিকায় আছেন– হেমলতা ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রবোধচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ মিত্র, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রাধারাণী দেবী, চিত্রিতা দেবী, তারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রবোধবাবু এবং ভবতোষবাবুর কথা বলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার প্রখ্যাত রবীন্দ্র গবেষক নেপাল মজুমদারের কথা এসেছে। নেপালবাবুর মতো আত্মপ্রচার বিমুখ, নিবিষ্ট গবেষক আমার জীবনে খুব বেশি দেখিনি। ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত দে’জ পাবলিশিং থেকে নতুন এবং পুনর্মুদ্রণ মিলিয়ে তাঁর ১২টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সম্ভবত বীরভূমের হেতমপুর কলেজে পড়াতেন। আমি অবশ্য সেখানে কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। বরাবর সল্টলেকের ফাল্গুনী আবাসনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। ১৯৮৩ সালে আমি নেপাল মজুমদারের সবচেয়ে বিখ্যাত বই ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’-এর প্রথম দু’টি খণ্ড ছেপেছিলাম। প্রথম খণ্ডটি রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষে দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিদ্যোদয় লাইব্রেরি থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল। শুরুতে নেপালবাবুর ধারণা ছিল বইটি দু’-খণ্ডে শেষ হবে। প্রথম খণ্ডে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন থেকে শুরু করে ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এবং সেসময়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং চিন্তাবিদদের রাজনৈতিক চিন্তার বিস্তারিত পরিচয়। এই বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫) লেখা হয় নেপাল মজুমদার– ‘… কুয়াশা-বিমুক্ত স্বচ্ছ মন নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। তাই রবীন্দ্রচিন্তার এই স্তরবিন্যাসগুলি সম্বন্ধে যেমন তিনি সম্পূর্ণ অবহিত, তেমনি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের কোন্ পর্বে তিনি কি মত পথ ও আদর্শের সমর্থক ছিলেন, তাঁর কোন্ চিন্তা ও কর্মের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেশে, সমসাময়িক কালের নায়ক ভাবুক ও লেখকরা কে কিভাবে নিয়েছেন তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে, তার পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান তৈরি করেছেন তিনি প্রামাণ্য বই পুঁথি ও পত্রপত্রিকা মন্থন করে। এই কাজে যে শ্রমশীলতার পরিচয় রয়েছে, তা অধিকাংশ সাহিত্যব্রতীর নাগালের বাইরে বলেই নয়, সমস্ত আহৃত তথ্যকে একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বে এনে দাঁড় করানোর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সজাগ বিচারশক্তি, তা খুব সচরাচর চোখে পড়ার মতো জিনিস নয়। তাই বইটিকে একই সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনী ও সাহিত্য ভাষ্য বলেও, আবার জাতীয়-ইতিহাস-সমীক্ষা বলেও স্বাগত জানাচ্ছি।’

‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’-এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন বুক এজেন্সি (প্রাইভেট লিমিটেড) থেকে। মডার্ন বুক এজেন্সির দোকান আমাদের বাড়ির একেবারে পাশেই, ১০ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। দীর্ঘদিন দোকানটি বইপাড়ার পুরোনো দিনের চেহারা ধরে রেখেছিল। সম্প্রতি তাদের দোকানটি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সম্ভবত মালিকানাতেও কোনো বদল হয়েছে। তাঁদের দোকানের একটি অংশে পারুল প্রকাশনীর দোকান হয়েছে। অন্য অংশটি মডার্ন বুক এজেন্সি নামেই আছে। তবে তাঁরা যে সাহিত্যের পাশাপাশি পাঠ্যবইয়ের ব্যাবসায় মন দিয়েছেন, সেটা তাদের নতুন সাইন বোর্ড দেখলেই বোঝা যায়। কলেজ স্ট্রিটে মডার্ন বুক এজেন্সির ঐতিহ্য কিন্তু অনেকদিনের। এই প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং পুস্তক ব্যাবসায়ী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মডার্ন বুক এজেন্সি থেকেই ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল উপেন্দ্রনাথের আত্মকথা ‘আমার এলোমেলো জীনের কয়েকটি অধ্যায়’। তবে নেপালবাবুর ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’-এর দ্বিতীয় খণ্ড যখন মডার্ন বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয় তখন অবশ্য উপেন্দ্রনাথ অবসর নিয়েছেন। সেসময় তাঁর ছেলে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশনা দেখতেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ‘ভূমিকা’র পাতা উলটোতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নামের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র বসুর নামও দেখতে পেলাম। দীনেশচন্দ্র বসু প্রথম জীবনে চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি পুস্তকবিপণিতে বড় পদে কাজ করতেন। তাদের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় উপেন্দ্রনাথের আন্তরিক ইচ্ছেয় দীনেশবাবু মডার্ন বুক এজেন্সিতে যোগ দেন এবং ক্রমে কোম্পানির অংশীদার হন। মডার্ন বুক এজেন্সি পরে যখন লিমিটেড কোম্পানি হয় তখন দীনেশবাবু এবং উপেন্দ্রনাথ সেই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরও হন।

নেপালবাবুর বই দে’জ পাবলিশিং-এ আসার আগেই ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নিরলস কাজ করে তিনি ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’-এর ছ-টি খণ্ডের কাজ শেষ করেন। দে’জ পাবলিশিং থেকে ১৯৮৩ সালে কাজ শুরু করে ১৯৯৬ সালে মোট ছ-খানি বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজ শেষ হয়। এর মাঝে-মাঝেই নেপালবাবুর অন্যান্য রবীন্দ্রবিষয়ক বইগুলিও আমি প্রকাশ করতে থাকি।

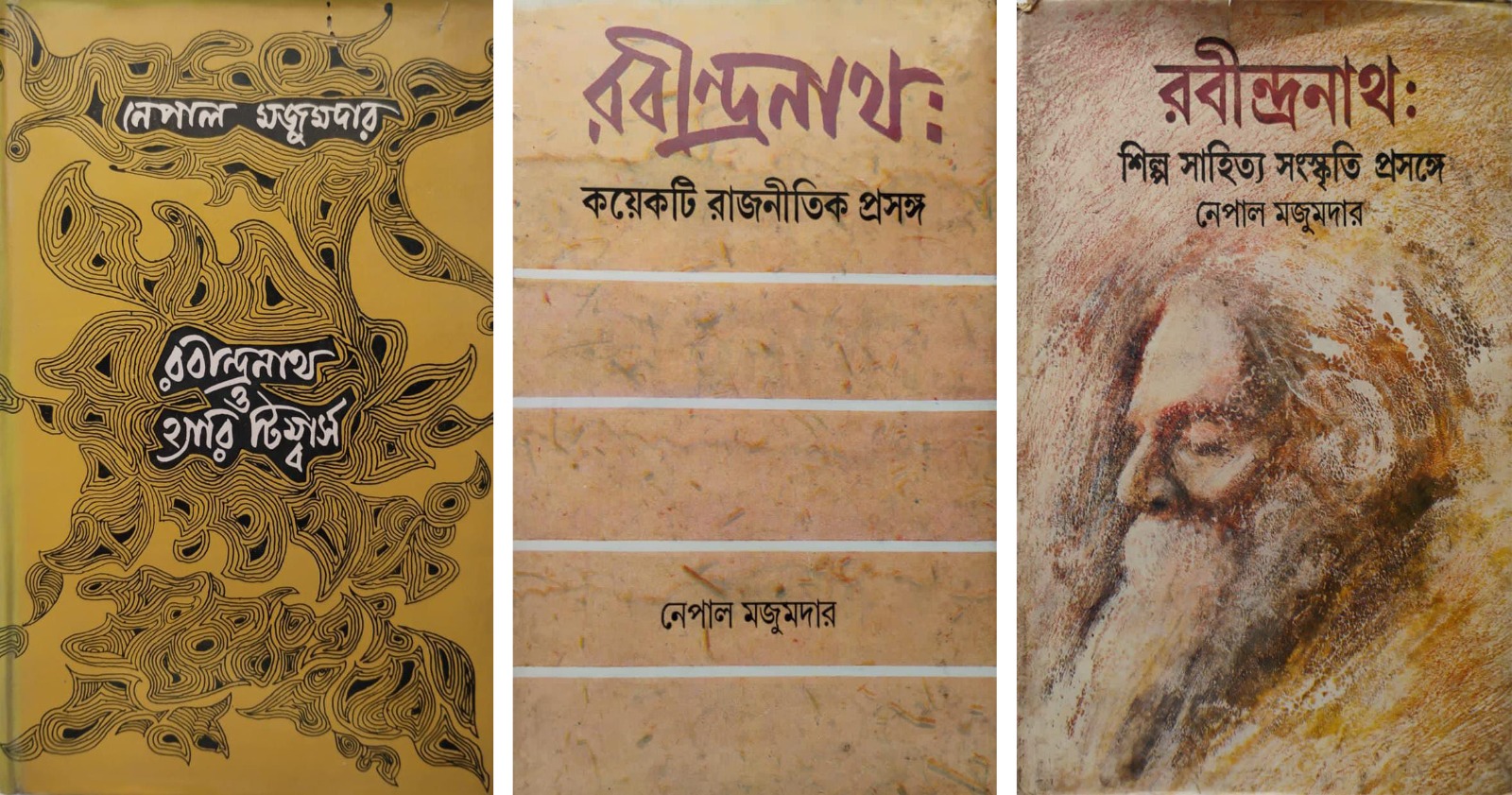

১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয় নেপালবাবুর ‘রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারি টিম্বার্স’। অজয় গুপ্তের মলাটে বইটি আমি নিউ তুষার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ থেকে ছেপেছিলাম। হারি টিম্বার্স-এর নাম সাধারণ পাঠকের খুব একটা চেনা নয় বলে বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদে ছোট্ট একটু পরিচিতি লেখা হয়েছিল– ‘হ্যারি টিম্বার্স কে ছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ছিল– এমন প্রশ্ন যদি উঠে আসে, তাহলে উত্তর হয়ত এরকম হতে পারে– নর্মান বেথুনকে চীনের মানুষ শুধু নন, সারা বিশ্বের মানুষই মনে রেখেছেন একজন মহান মানবতাবাদী হিসেবে। ডাক্তার হিসেবে নর্মান বেথুন ছিলেন চীনের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি। হ্যারি টিম্বার্সও ছিলেন নর্মান বেথুনের মতোই একজন মানবপ্রেমিক। ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ এই মার্কিন চিকিৎসক ছুটে গেছেন নবীন সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখানে তখন দুর্ভিক্ষের ছায়া। হ্যারি টিম্বার্স ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত-সফরসঙ্গী। পরে শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনায় তিনি ছিলেন কবির ডান হাত।…’

১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হল ‘রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী’। অমিয় চক্রবর্তী যে একসময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব ছিলেন সেকথা সকলেই জানেন। ১৯৩০ সালে ইউরোপ এবং রাশিয়া এবং ১৯৩২-এ ইরান ভ্রমণের সময় অমিয় চক্রবর্তী কবির সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। আমার চিঠির ফাইলে নেপালবাবুর একটিই চিঠি পেলাম যেটি এই বইটি প্রকাশের আগে ২০ মার্চ ১৯৯৫ সালে সল্টলেকের বাড়ি থেকে লেখা। সে-চিঠিতে নেপালবাবু লিখেছিলেন–

‘প্রীতিভাজনেষু,

‘রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী’র কপি সমস্তই ধীরেনবাবুকে দিয়েছি। ভূমিকা এবং ছবি ও প্রচ্ছদ বাকি। আপনি প্রচ্ছদ lettering-এ করতে দিয়েছিলেন, সেটা পেয়ে থাকলে পাঠাবেন। এ-সব কাজ মার্চের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। আপনার আসার কথা ছিল এসব ব্যাপারে একটু আলোচনাও দরকার। ষষ্ঠ খণ্ডের ২টি bunch প্রুফ পেয়েছি। প্রথম খণ্ডের তিন কপি বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞকে দিয়েছি। শঙ্খ ঘোষ, রবীন্দ্র দাশগুপ্ত ও পবিত্র সরকারকে প্রথম খণ্ড দিলাম। প্রথম খণ্ড আরও ৫ কপি পাঠাবেন। আপনি এলে সাক্ষাতে কথা হবে।…’

প্রসঙ্গত বলে রাখি, চিঠিতে উল্লিখিত ধীরেনবাবু হলেন কৈলাস মুখার্জি লেনে নিউ নিরালা প্রেসের কর্ণধার ধীরেন্দ্রনাথ বাগ। নেপালবাবুর অনেক বই আমি ধীরেনবাবুর প্রেসে ছেপেছি। তাই অনেকসময় লেখক সরাসরি ছাপাখানাতেও প্রেসকপি পাঠিয়ে দিতেন।

এর তিন বছর পরে ১৯৯৮ সালে আমি ছাপলাম ‘বিশ্বভারতীর বন্ধুরা: গান্ধীজী ও কয়েকজন’ এবং তার পরের বছর ‘চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী: বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ’। দে’জ থেকে নেপাল মজুমদারের শেষ বই ‘রবীন্দ্রনাথ: শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে’ প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। এই বইগুলির মধ্যে ‘চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী: বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা’ বইটি সরাসরি রবীন্দ্র-বিষয়ক নয়। কিন্তু নেপালবাবুর প্রায় সব বই-ই ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’ বইটি লেখার সময় গবেষণায় পাওয়া নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আধারে নির্মিত। তিনি নিজেও কোনও- কোনও বইয়ের ভূমিকায় একথা লিখেছেন যে, ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’-এর ছ’-খণ্ডে যেসব তথ্য ব্যবহার তিনি ব্যবহার করতে পারেননি সেগুলিই এই সব বইয়ের মূল ভিত্তি।

বাংলা প্রবন্ধের ধারাকে প্রবোধচন্দ্র, নেপালবাবু, ভবতোষবাবুরা সমৃদ্ধতর করেছেন। আজকের দিনে বাংলা ভাষায় এমন গবেষক-প্রাবন্ধিক প্রায় দুর্লভ– যাঁরা অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, বিচারশক্তির জোরে সারাজীবন একটাই বিষয় নিয়ে চর্চা করে যেতে পারেন।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved