‘সহজ পাঠ’ কেবল ভাষা শেখানোর বই নয়। এ বইটি ছেলেমেয়েদের মনে সমাজের বিশেষ একটি রূপকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। কেমন সেই সমাজ? স্বর বর্ণ থেকে পড়ুয়া যেই ব্যঞ্জন বর্ণে প্রবেশ করে তখনই তার চোখের সামনে শ্রমের আনন্দময় সামাজিক রূপের ছবি ফুটে ওঠে। ক-খ-গ-ঘ জেলে ডিঙি বেয়ে গান গেয়ে চলে যাচ্ছে, ঙ চরে বসে রাঁধছে– তার চোখে লাগছে ধোঁয়া, চ-ছ-জ-ঝ বোঝা নিয়ে দল বেঁধে হাটে যাচ্ছে, প-ফ-ব-ভ মাঠে ধান কাটছে, ম গোরুর গাড়ি চালিয়ে ধান নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। এই ছবিগুলি নগরজীবনের নয়– গ্রামজীবনের।

৪৩.

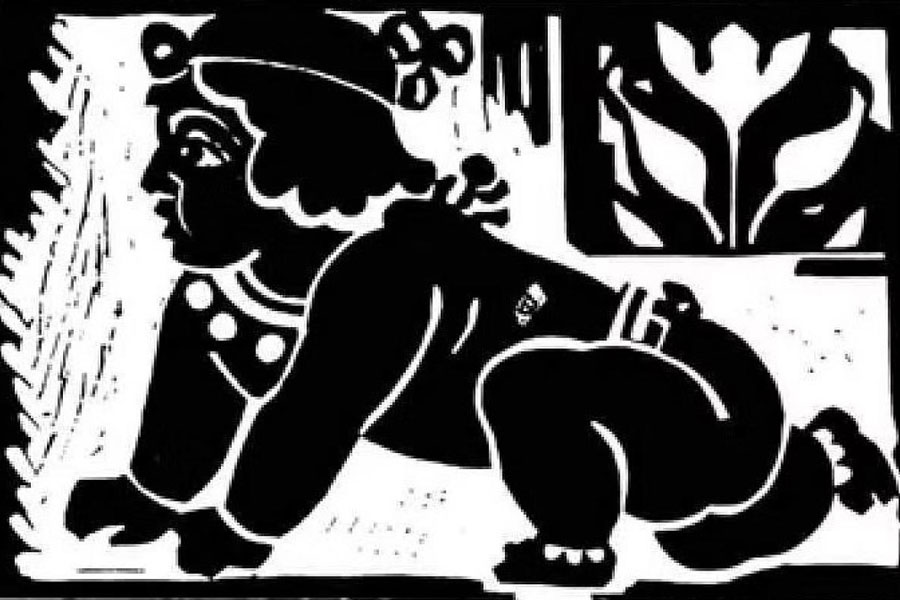

ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্রনাথে হাতে খড়ি হয় ‘সহজ পাঠ’ প্রথম ভাগের মাধ্যমে। ছোট ছোট শব্দে আর বাক্যে সাজানো সে বইটির ছবি এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। ছবি নয় অলংকরণ– লেখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আঁকা। ভাষা শেখানোর এই বইটি আমরা পড়ি, তবে বইটি নিয়ে তেমন ভাবি কি? বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে, তখন রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়-পরিণত-বিশ্বখ্যাত কবি। তবে প্রজ্ঞা তাঁর সংবেদনশীল মনের সরল সতেজ রূপটিকে চাপা দিতে পারেনি। ‘তার পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলো না পিসেমশায়!’– এ কেবল ‘ডাকঘর’-এর অমলের মনের কথা নয়, রবীন্দ্রনাথেরও মনের কথা। ‘সহজ পাঠ’ লেখার ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে অনেক দিন ধরেই দানা বেঁধেছিল। যে ‘সহজ পাঠ’ আমরা পড়ি তার তিন দশক আগে ১৩০২-১৩০৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘দুই বাবু অ আ/ বসে খায় হাওয়া/ দুই মেয়ে ই ঈ/ শীতে কাঁপে হী হী’-র মতো অংশ। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষাশিক্ষার জন্য বই লেখার চিন্তা স্পষ্ট। সেই বই ‘সহজ পাঠ’ আত্মপ্রকাশ করেছিল তিন দশক পরে।

‘সহজ পাঠ’ কেবল ভাষা শেখানোর বই নয়। এ বইটি ছেলেমেয়েদের মনে সমাজের বিশেষ একটি রূপকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। কেমন সেই সমাজ? স্বর বর্ণ থেকে পড়ুয়া যেই ব্যঞ্জন বর্ণে প্রবেশ করে তখনই তার চোখের সামনে শ্রমের আনন্দময় সামাজিক রূপের ছবি ফুটে ওঠে। ক-খ-গ-ঘ জেলে ডিঙি বেয়ে গান গেয়ে চলে যাচ্ছে, ঙ চরে বসে রাঁধছে– তার চোখে লাগছে ধোঁয়া, চ-ছ-জ-ঝ বোঝা নিয়ে দল বেঁধে হাটে যাচ্ছে, প-ফ-ব-ভ মাঠে ধান কাটছে, ম গোরুর গাড়ি চালিয়ে ধান নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। এই ছবিগুলি নগরজীবনের নয়– গ্রামজীবনের। ডিঙি বাওয়ার গান শ্রমের গান। সেই শ্রমময় জীবনের মধ্যে কমবয়সি ডানপিটেরাও উঁকি দিচ্ছে। ত-থ-দ-ধ আম পাড়ছে। দুধ থেকে তৈরি করা ঘরে বানানো খাবারের কথা আছে– ক্ষীর আর দই। ট-ঠ-ড-ঢ কাঁধে ঢাক-ঢোল নিয়ে গোল করছে– উৎসব তো আর বারোমাস থাকে না। না-হয় একটু গোল করল। এর মধ্যে ঋতু বদলাছে। বাদল এলো। শ-ষ-স ছাতা কিনে ঘরে গেল। নন্দলাল ছাতার যে ছবি আঁকলেন তা গ্রামের টোকার বিশেষ রূপ। শাল মুড়ি দিয়ে হ-ক্ষ কোণে বসে খ-ক্ষ করে কাশছে। এ কি শীতকালের ছবি?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজ পাঠের জগৎটিকে কেবল মানুষের জগৎ করে রাখতে চাননি। এ পৃথিবী পশুপাখির, গাছপালার– আলোবাতাসের। পড়ুয়াদের চোখ তাই এবার ঘরের বাইরে প্রাণী জগতের দিকে মেলে দিতে হল। খালে বক মাছ ধরে। ডালে ডালে কাক ডাকে। পাখি ফল খায়। এলো বাঘের কথাও। তবে সেই বাঘ ভয়ংকর নয়। ‘বাঘ আছে আম-বনে।/ গায়ে চাকা চাকা দাগ।’ যদি ভয় পেয়েও থাকে কেউ তাকে জানিয়ে দেওয়া হল ‘আলো হয়/ গেল ভয়।/ চারি দিক/ ঝিকিমিক্।/দিঘিজল/ ঝলমল্।’ এই সকাল বেলায় আবার একবার ফিরে এল কাজের ছবি। মধু রায়/ খেয়া বায়।/ জয়লাল / ধরে হাল।/ অবিনাশ/ কাটে ঘাস।/হরিহর / বাঁধে ঘর।/ পাতু পাল/ আনে চাল।/ দীননাথ / রাঁধে ভাত।/ গুরুদাস/ করে চাষ।’ এরপরে এলো ভারী, মুটে, মালির কথা। এবার আর অক্ষর নয়, নাম–পদবীওয়ালা বাস্তব মানুষেরা শ্রম করছেন।

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে এভাবে গ্রামসমাজের সহজ কথা ধরা দেয়নি। বিদ্যাসাগর নিজে কায়িক শ্রমে পারদর্শী ছিলেন– রবীন্দ্রনাথের থেকে বিদ্যাসাগরের গৃহশ্রমে অনেক বেশি পারদর্শিতা। রবীন্দ্রনাথ সকালবেলায় পড়তে যাওয়ার আগে অপরিসর রান্নাঘরে রান্না করছেন এ দৃশ্য আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন ভাষাশিক্ষার বইতে রবীন্দ্রনাথ সুবোধ বালকের বইমুখো ছবি আঁকেননি, যথা সময়ে সুবোধ বালক যথাযথ কাজ করবে এমন নিদান দেননি। তাঁর বইতে য-র-ল-ব ঘরে বসে এক-মনে পড়া করে বটে কিন্তু সহজ পাঠ পড়তে গিয়ে পড়া করার এই দৃশ্যের থেকেও কাজ করার ছবি অনেক বেশি মন টানে। কাজের এই সামাজিকতা যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ তা মনে করতেন। ‘শিক্ষার বিকিরণ’ নিবন্ধে লিখেছিলেন, ‘এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব। শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এন্লাইটেন্ড্, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ।’

ভাষা শিক্ষার প্রথম ভাগেই পড়ুয়াদের কাছে শ্রমের বিবরণে দেশটা যাতে বাস্তব হয়ে ওঠে সে চেষ্টাই করলেন রবীন্দ্রনাথ। তারা যেন নিজের আলোকিত চলমান সমৃদ্ধ কামরার বাইরে চাকরিওয়ালাদের শ্রেণিগত অবস্থানের সীমাকে অতিক্রম করে খেটে খাওয়া মানুষদের চিনতে শেখে। এলো মেয়েদের কথাও। ‘ভাত আনো বড়ো বৌ’– এ বাক্যটি এনে অনেকে পরে আপত্তি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লিঙ্গনির্ভর কর্ম-বিভাজনের অভিযোগ উঠেছিল। সহজ পাঠে অবশ্য পুরুষ দীননাথের ভাত রান্নার কথাও ছিল। রবীন্দ্রনাথ এ বাক্যটি লিখে ‘বড়ো বৌ’-এর ভাত আনাকে যে অনিবার্য করে তুলেছিলেন, তা না-ও হতে পারে। ‘শাস্তি’ গল্পের রচয়িতা তিনি, জানতেন বাইরে জমিদারের হাতে প্রবঞ্চিত হয়ে বাড়ির পুরুষেরা যখন গৃহে ফেরে তখন তাদের ক্রোধের শিকার হয় বাড়ির বউ। এ এক অসহায় প্রবঞ্চনার চক্র। এ কি সেই চক্রেরই ছবি, অপ্রত্যক্ষ? মেয়েদের কাজের জগতে যে কত ক্লান্তি! সেই ক্লান্তির প্রতি সামাজিক মানুষের নিরুপায় সমবেদনাও কি থাকে? সহজ পাঠের প্রথম ভাগে কর্মরতা মহিলা ‘বুড়ি দাই’। তার সম্বন্ধে একটি খবর পাওয়া গেল, ‘জাগে নাই’। রাতে কি প্রসব বেদনা হয়েছিল কারও? ‘জাগে নাই’ বলে তাঁর প্রাপ্য ঘুমটুকুকে যেন সমর্থন করা হল।

রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ’ প্রকাশের ৫০ বছর পর গত শতকের আটের দশকের গোড়ায় যখন বামফ্রন্ট সরকার এই বইটিকে বাতিল করতে চেয়েছিলেন তখন প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন নীহাররঞ্জন রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রমথনাথ বিশী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন প্রমুখ চিন্তাবিদরা। প্রবোধচন্দ্র সেন এই বইয়ের ‘সাহিত্যসৌন্দর্য’-র কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। সুকুমার সেন বইটির ‘সহজ সরল বিজ্ঞানসম্মত’ রূপের কথা খেয়াল করিয়ে দেন। এ বই কেবল সাহিত্যসৌন্দর্য আর সহজ সরল বৈজ্ঞানিকতার জন্য স্মরণীয় নয়– এ বই ভাষার মাধ্যমে গ্রাম সমাজের সঙ্গে পড়ুয়াদের সংযোগ সাধন কীভাবে করছিল, কীভাবে শ্রমের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসছিল সে-কথাও সেদিন উচ্চস্বরে বলা প্রয়োজন ছিল। ণ যেমন এ বইতে বলে, ‘চুপ করো, কথা শোনো’ তেমনই আজ বলা দরকার ‘চুপ করো, সহজ পাঠ পড়ো আর ভাবো।’ এ বই লেখার সময় শিক্ষাভাবুক ও সমাজভাবুক রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন– প্রথম ভাগের সহজ যুক্তাক্ষরবিহীন ধ্বনি ঝংকারময় বাক্যগুলি ছবির পর ছবি চোখের সামনে তুলে ধরছে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের শিক্ষা-চিন্তাতেই বড়ো হয়ে উঠেছিল বৃহত্তর গ্রাম-সমাজ। সেই গ্রামসমাজ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে জয় করে না, সহযোগিতার সম্পর্কে প্রকৃতিলগ্ন থাকে।

………………………………………………

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………………

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘সন্ধে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষিরা ফিরেছে ঘরে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো।’ ঘনতর সেই অন্ধকার সংযোগহীন দ্বীপের সঙ্গে সংযোগের শিক্ষা ‘সহজ পাঠ’ দিতে চেয়েছিল। এ খুবই বিস্ময়ের যে শ্রমের ও খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের কথা যে রাজনৈতিক দলের উপজীব্য তাঁরা সেদিন সহজ পাঠকে সেভাবে পড়তে চাননি। আমরা কি এখন আবার নতুন করে ভাবতে পারি না জীবনের সহজ পাঠ? শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমের আনন্দই সেই সহজ পাঠ।

…ছাতিমতলা-র অন্যান্য পর্ব…

ছাতিমতলা পর্ব ৪২: ‘রবি ঠাকুর’ ডাকটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই তির্যকভাবেই ব্যবহার করতেন

ছাতিমতলা পর্ব ৪১: রবীন্দ্রনাথ ফেসবুকে থাকলে যে ভাষায় ট্রোলড হতেন

ছাতিমতলা পর্ব ৪০: রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র সম্পর্ক বাংলা ছবির উত্তমকুমার-কমল মিত্র সম্পর্ক নয়

ছাতিমতলা পর্ব ৩৯: তেমন মাতৃসাহচর্য পাননি বলেই নৈর্ব্যক্তিকভাবে মা-সন্তানের সম্পর্ককে দেখতে পেরেছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ৩৮: রবি ঠাকুরের জন্মদিনের সাংস্কৃতিক ‘ফ্যাশন’ নিয়ে ফুট কাটা যাবে না কেন!

ছাতিমতলা পর্ব ৩৭: রবীন্দ্রনাথের মতে, ভোট সামাজিক মঙ্গলের নিঃশর্ত উপায় নয়

ছাতিমতলা পর্ব ৩৬: টক্সিক রিলেশনশিপ কি রবীন্দ্রনাথের লেখায় আসেনি?

ছাতিমতলা পর্ব ৩৫: রবীন্দ্রনাথ কি আড্ডা মারতেন?

ছাতিমতলা পর্ব ৩৪: চিনের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সভ্যতা-ভাবনা ছিল কল্পনা বিলাস

ছাতিমতলা পর্ব ৩৩: পুরস্কার মূল্যকে হেলায় ফেরাতে জানে কবিই, জানতেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৩২: তরুণ রবির তীক্ষ্ণ সমালোচক পরিণত রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৩১: ভোটের মঞ্চে উড়ছে টাকা, এসব দেখে কী বলতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ৩০: শিক্ষিত ভদ্রলোকের ‘নাগরিকত্ব’ বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের যোগ তৈরি হচ্ছে না, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ২৯: কলকাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপ্রেম রয়েছে যেমন, তেমনই রয়েছে আবছায়া ভালোবাসা

ছাতিমতলা পর্ব ২৮: মনের ভাঙাগড়া আর ফিরে-চাওয়া নিয়েই মধুসূদনের ভাষা-জগৎ– রবীন্দ্রনাথেরও

ছাতিমতলা পর্ব ২৭: বাংলা ভাষা কীভাবে শেখাতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ২৬: ‘খানিক-রবীন্দ্রনাথ-পড়া’ প্রৌঢ়ের কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেনা যাবে না

ছাতিমতলা পর্ব ২৫: সুকুমার রায় যে অর্থে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি

ছাতিমতলা পর্ব ২৪: বিশ্বভারতীর ছাপাখানাকে বই প্রকাশের কারখানা শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ দেশগঠনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ২৩: ধর্মবোধের স্বাধিকার অর্জনের কথা মনে করিয়ে দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক মনকে মুক্ত করতে পারেননি

ছাতিমতলা পর্ব ২২: রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল গৌণ বিষয়

ছাতিমতলা পর্ব ২১: রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়াদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতেন, চাঁদের আলোয় গান গাইতেন

ছাতিমতলা পর্ব ২০: সুভাষচন্দ্র বসুকে তীব্র তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

ছাতিমতলা পর্ব ১৯: আবেগসর্বস্ব ধর্ম ও রাজনীতির বিরোধিতা করে অপ্রিয় হয়েছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ১৮: রবীন্দ্রনাথ কখনও গীতাকে যুদ্ধের প্রচারগ্রন্থ হিসেবে বিচার করেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১৭: ক্রিকেটের রাজনীতি ও সমাজনীতি, দু’টি বিষয়েই তৎপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ১৬: রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখানোর কিংবা কপি এডিটিং করার চাকরি পেতেন?

ছাতিমতলা পর্ব ১৫: কবি রবীন্দ্রনাথের ছেলে হয়ে কবিতা লেখা যায় না, বুঝেছিলেন রথীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ১৪: ছোট-বড় দুঃখ ও অপমান কীভাবে সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ১৩: পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা রেণুকার স্বাধীন মনের দাম দেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১২: এদেশে ধর্ম যে চমৎকার অস্ত্রাগার, রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১১: কাদম্বরীকে বঙ্গজ লেখকরা মুখরোচক করে তুলেছেন বলেই মৃণালিনীকে বাঙালি জানতে চায়নি

ছাতিমতলা পর্ব ১০: পাশ্চাত্যের ‘ফ্যাসিবাদ’ এদেশেরই সমাজপ্রচলিত নিষেধনীতির প্রতিরূপ, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৯: দেশপ্রেম শেখানোর ভয়ংকর স্কুলের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এমন স্কুল এখনও কেউ কেউ গড়তে চান

ছাতিমতলা পর্ব ৮: অসমিয়া আর ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষার আধিপত্য স্বীকার করে নিক, এই অনুচিত দাবি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও

ছাতিমতলা পর্ব ৭: বাঙালি লেখকের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবান কিংবা ভূত হচ্ছেন, রক্তমাংসের হয়ে উঠছেন না

ছাতিমতলা পর্ব ৬: যে ভূমিকায় দেখা পাওয়া যায় কঠোর রবীন্দ্রনাথের

ছাতিমতলা পর্ব ৫: চানঘরে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও আপত্তি ছিল না রবীন্দ্রনাথের

ছাতিমতলা পর্ব ৪: যে রবীন্দ্র-উপন্যাস ম্যারিটাল রেপের ইঙ্গিতবাহী

ছাতিমতলা পর্ব ৩: ‘রক্তকরবী’র চশমার দূরদৃষ্টি কিংবা সিসিটিভি

ছাতিমতলা পর্ব ২: ‘পলিটিকাল কারেক্টনেস’ বনাম ‘রবীন্দ্র-কৌতুক’

ছাতিমতলা পর্ব ১: ‘ডাকঘর’-এর অমলের মতো শেষশয্যা রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু পাননি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved