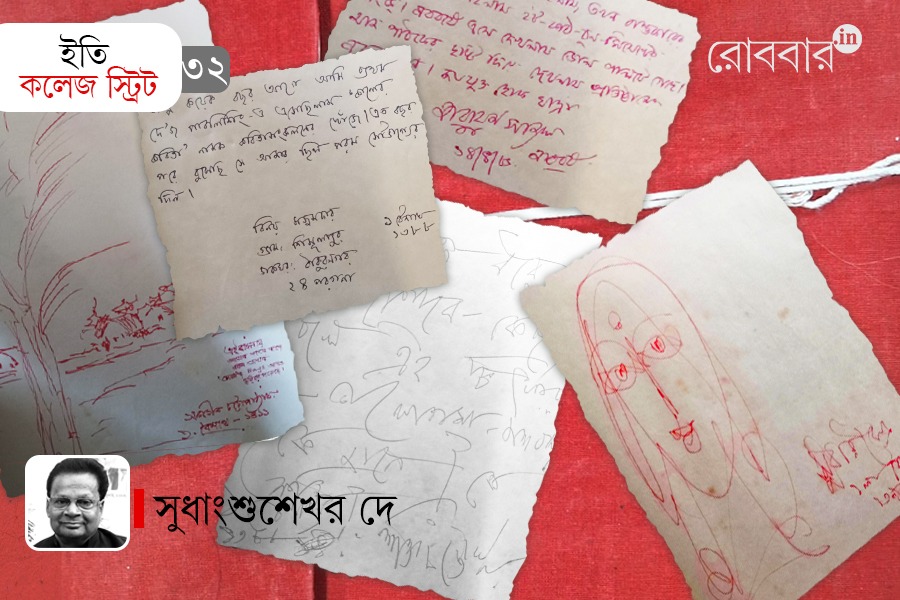

আমাদের মন্তব্য খাতাগুলি একসঙ্গে বাঁধিয়ে রাখায় সাত-আটটা বড় খাতা তৈরি হয়েছে। এখন বুঝতে পারি এগুলো ইতিহাসের আকর। নববর্ষের খাতাগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম বলে এতদিন বাদে সেগুলোর পাতা উলটে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করা গেল। কত মানুষ এসেছেন নববর্ষে, সবার নামও উল্লেখ করতে পারলাম না। কত লেখকের ভালোবাসায় দে’জ পাবলিশিং-এর ভিত গড়া তারও খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে।

৩২.

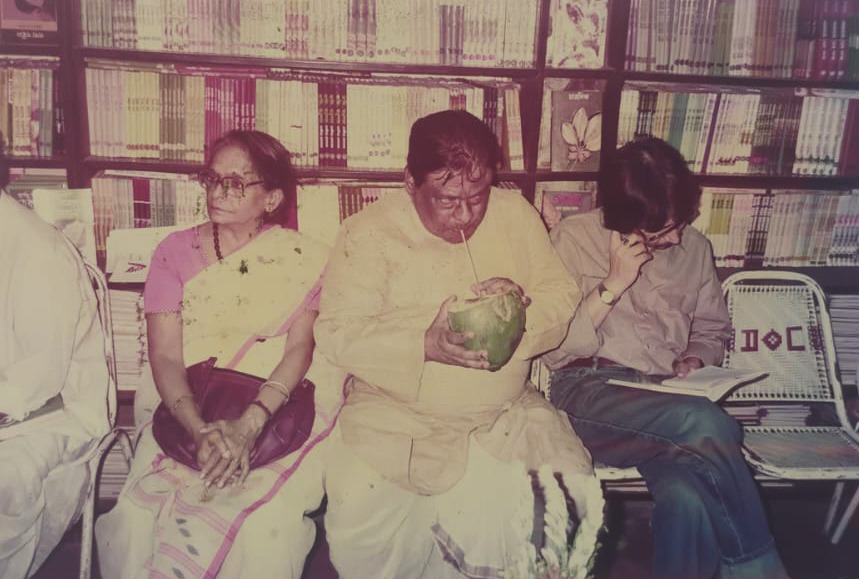

রাতের কলকাতার হদিশ যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন কল্লোলিনীর চেহারা দ্রুত বদলায় সূর্য ডোবার পর। সারা দিনের ভিড় সরে গিয়ে বড় মায়াবী হয়ে ওঠে এই শহর। আর আমরা যে-পাড়ায় থাকি সেই বইপাড়ার সারাদিনের কোলাহল, কর্মব্যস্ততার পর– কলেজ স্ট্রিট, এদিকে রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট থেকে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট হয়ে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট সবটাই শান্ত হয়ে পড়ে। এ-রাস্তায় যে দু’-একটা প্রাচীন গাছ এখনও আছে, তা দিনেরবেলায় বোঝাই যায় না। তবে রাত যত বাড়ে কলেজ স্ট্রিট মোড় থেকে বাটা পর্যন্ত গোটা এলাকাটা নতুন উদ্যমে জেগে ওঠে। ওটা মেছুয়াবাজারের ফলপট্টিতে কাজ শুরুর সময়। আর বিশেষ করে গরমকালে আমাদের বাড়ির একেবারে কাছে কলেজ স্ট্রিট মোড়ে– পাতিরামের সামনে, একটু এপাশে বেনারসি শাড়ির নামকরা দোকানের সামনে, আর মোড়টা পেরিয়ে বাঁদিকের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের সামনে– বসে যায় ডাবের বাজার। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে লরি বোঝাই করে ডাব আসে। ওই জায়গায় সব ডাব নামিয়ে ভোরের আগেই বিক্রিবাটা সারা হয়ে যায়। পয়লা বৈশাখ আমাদের দোকানে আসা লেখক-অভ্যাগতদের জন্য ডাবের আয়োজন করতে চৈত্র মাসের শেষের কোনও একদিন– নববর্ষের দিন-দুয়েক আগের রাতে আমাকে যেতে হত রাতের কলেজ স্ট্রিট মোড় সংলগ্ন ওই ডাবের বাজারে। একটু বড় হতেই অপুও আমার সঙ্গী হত। গ্রামের ছেলে আমি। আমাদের ঘৃতপুরার বাড়িতেও নারকেল গাছ কম নেই। ডাব আমি ভালোই চিনি। রাতে ওই বাজারে গিয়ে ডাবের আকার-আকৃতি দেখে কোনও পাইকারের কাছ থেকে হাজারখানেক ডাব নিয়ে সেগুলোকে ভ্যানে চাপিয়ে আনা হত আমাদের দোকানে। এখন দে’জ পাবলিশিং-এর দোকানে ঢুকে কাউন্টার পেরিয়ে ভেতরের দিকে এলে ডান হাতে যে-ঘরটার তাকে-তাকে বিভিন্ন বই রাখা থাকে, সে-জায়গাটা তখন ফাঁকা ছিল। খোলা জায়গায় ছিল একটা চৌবাচ্চা, তাতে কর্পোরেশনের জল এসে জমা হত। ওখানেই ডাবগুলো রাখা হত। আমাদের শিয়ালদার বাড়িতে থাকাকালীনই এই ডাব কিনে আনার রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। পরের দিকে যখন দোকান খানিকটা নতুন করে গড়া হল– তখন ডাব রাখা শুরু হল আমাদের বাড়িতে ঢুকে কাউন্টারের দিকে যেতে ডান হাতে ফাঁকা জায়গায়। এখন ওই জায়গাটার ঠিক ওপরেই অপুর দপ্তর তৈরি হয়েছে। প্রতিবার পয়লা বৈশাখে শ্যামলদা (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়) এসেই দাঁড়াতেন ডাবের সেই ছোট্ট টিলাটির পাশে। ডাব কেটে দিত যে-লোকটি তাকে শুধু মুখে বলেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন বড় ডাব। সেই ডাব একবার হাতে নিয়ে পছন্দ হলে লোকটিকে বলতেন– এটা কেটে নিয়ে এসো আমার জন্য। তারপর গটগট করে ঢুকে আসতেন দোকানের ভেতর।

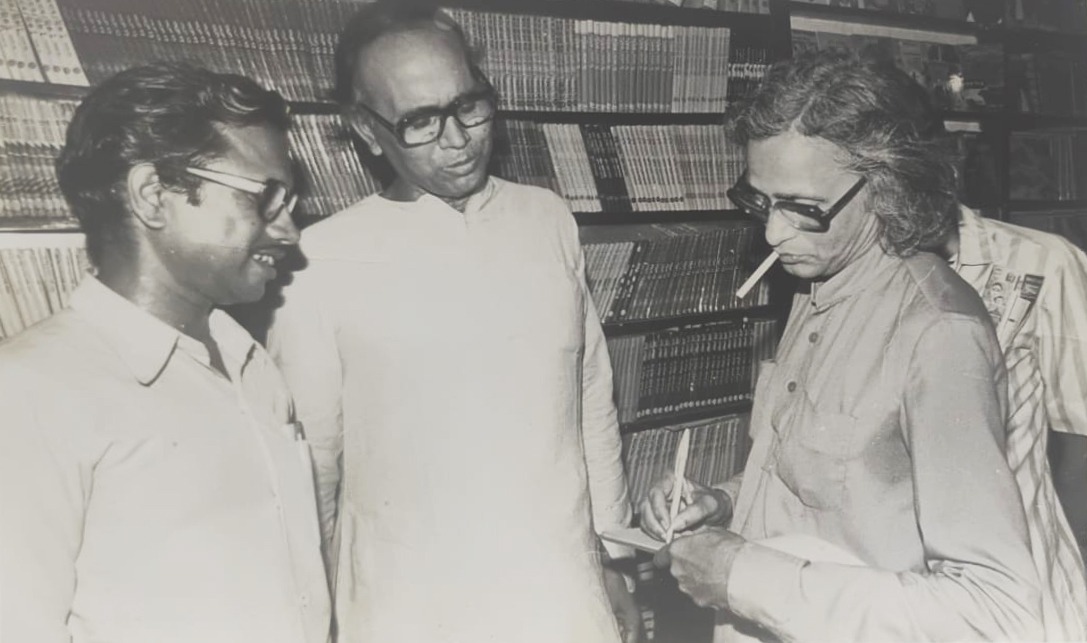

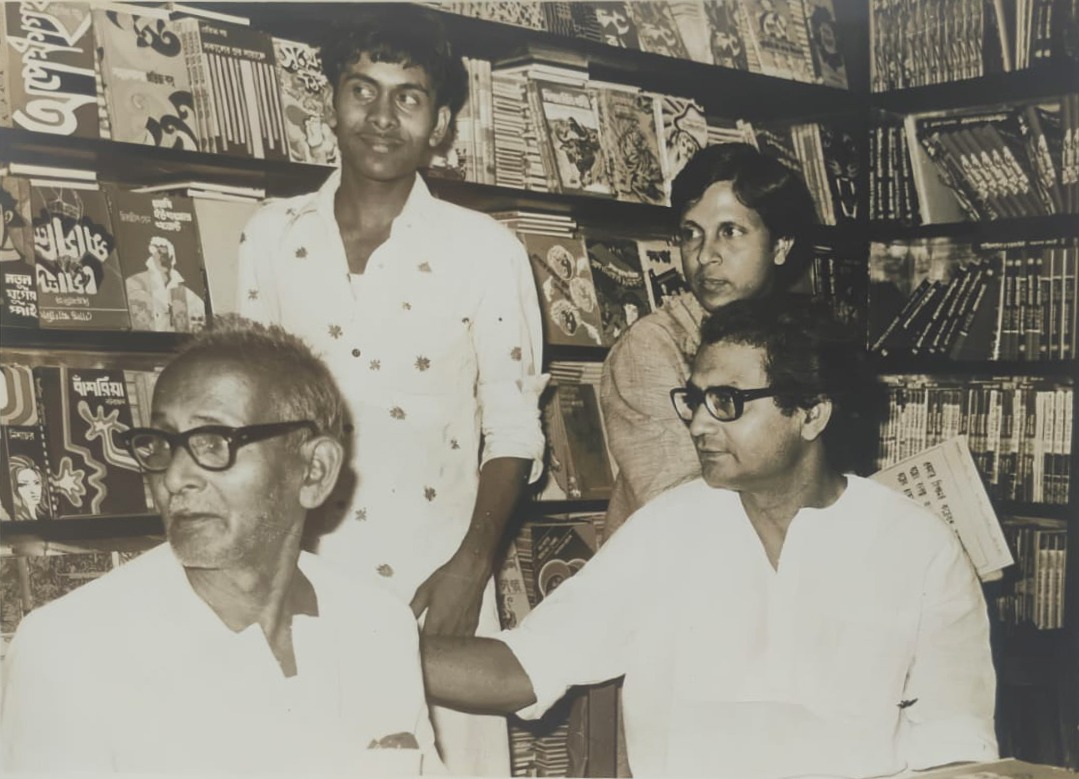

মাঝে বেশ কিছু দিন ছিল কোল্ড ড্রিঙ্কসের আয়োজন, যদিও পরে ফের কিছুদিনের জন্য কোল্ড ডিঙ্কস বাদ দিয়ে ডাবে ফেরা হয়। পয়লা বৈশাখের দিন আমাদের দোকানে এসে শক্তিদার (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ‘থামস্ আপ’ খেতে চাওয়ার গল্প আজ অনেকেই জানেন। সেই ভঙ্গিতে শক্তিদার একটা ছবিও আছে। দে’জ পাবলিশিং-এর পয়লা বৈশাখের ইতিহাস ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার মোনা চৌধুরী। সেই ছবির সংখ্যা বিপুল। আমি যে-সময়ের কথা বলছি তখন তো আর চাইলেই পকেট থেকে ফোন বের করে ছবি তুলে নেওয়া যেত না। তখনও ক্যামেরার একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। মোনা চৌধুরীকে আমি অনুরোধ করেছিলাম আমাদের প্রকাশনায় নববর্ষের দিন আসা লেখক-শিল্পীদের ছবি তুলে দিতে। এখন মনে হয় এই ছবিগুলো না থাকলে একটা ইতিহাস হারিয়ে যেত। এত লেখক-কবি-শিল্পীর সম্মিলন হত যে সেসময় মনে হত কাকে বাদ দিয়ে কার দিকে নজর দিই! প্রত্যেকেই আমার প্রকাশনার লেখক। কারও আবার সেই দিনই নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বছর একগুচ্ছ বইও প্রকাশিত হত ওই দিন। আর উপস্থিত হতেন বাংলা ভাষার পাঠক। যারা না থাকলে আমাদের বই ছাপার কোনও অর্থই থাকে না। অনেক পাঠকই সেদিন সদ্য বেরুনো বই কিনে প্রিয় লেখকদের দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে বাড়ি যেতেন।

আমরা অনেকদিন শিয়ালদায় ছিলাম বলেই বোধহয় দীর্ঘ দিন নববর্ষের নিমকি-মিষ্টি আসত সূর্য সেন স্ট্রিটে মিত্র স্কুল পেরিয়ে বৈঠকখানার মুখে তখনকার নামকরা মিষ্টির দোকান ‘করুণাময়ী’ থেকে। আজকালকার মতো ঝাঁ-চকচকে দোকান নয়, কিন্তু সেই দোকানের মিষ্টি থেকে শুরু করে প্রতিটি খাবারই সুস্বাদু ছিল। অনেক দিন পর্যন্ত পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান দে বুক স্টোর এবং দে’জ পাবলিশিং মিলিতভাবেই আয়োজন করত। মিষ্টির প্যাকেটের একদিকে লেখা হত ‘দে বুক স্টোর’ অন্য দিকে ‘দে’জ পাবলিশিং’। আমরা নিজেরাই মিষ্টির প্যাকেট ছাপিয়ে নিতাম। সেগুলো আগে থেকেই একজায়গায় জড় করা থাকত। ‘করুণাময়ী’ থেকে পয়লা বৈশাখের আগের রাতেই বেশ কিছু ড্রাম-নৌকা-ডেকচি করে এসে যেত মিষ্টি। তখন আমাদের দোকানের কর্মীরা প্যাকেট ভাঁজ করা থেকে শুরু করে প্যাকেটের মধ্যে মিষ্টি ভরা– সবটাই নিজেদের হাতে করতেন। বাড়ির লোকেরাও হাত লাগাত। আর ছোটদের কাছে তো সেটা ছিল খুবই আকর্ষণীয় একটা কাজ। মিষ্টির প্যাকেট কেবলমাত্র লেখকদেরই দেওয়া হত না, সেদিনের ক্রেতাদের হাতেও তুলে দেওয়া হত।

পয়লা বৈশাখ যেহেতু একটা বাঙালিয়ানায় মোড়া উৎসব, তাই তার সর্বাঙ্গে যাতে বাঙালিত্বের ছাপ থাকে সেদিকে আমরা নজর দিতাম। আমি ছোটবেলায় দেখেছি সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বাংলা ভাষার যত প্রথিতযশা লেখক– কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ গাড়ি করে বইপাড়ায় ঢুকছেন– নিজেদের প্রকাশকের দপ্তরে গিয়ে বসছেন, গল্পগুজবে মেতে উঠছেন। তখনকার বড় প্রকাশকদের ঘরে– মিত্র ও ঘোষ, এম সি সরকার, প্রকাশ ভবন, নিউ এজ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আনন্দ পাবলিশার্স ইত্যাদি জায়গায় একত্রিত হতেন তাঁরা। বইপাড়ায় লেখকদের যেন চলমান প্রদর্শনী। তখনও মিডিয়ার এমন বিস্ফোরণ হয়নি। ছাপা-মিডিয়া ভিন্ন অন্য কিছু সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। তাই পাঠকদের কাছেও বৈশাখের প্রথম দিনটার একটা অন্যরকম গুরুত্ব ছিল। জেলা-মফস্সল থেকে বহু পাঠক ওই দিন বইপাড়ায় আসতেন। এমনিতে সারা বছরই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ক্রেতারা একটা নির্দিষ্ট ছাড়ে বই পান। এই দিনটি উপলক্ষে অনেক প্রকাশক আবার বাড়তি ছাড় ঘোষণা করে আগে থেকে বিজ্ঞাপন করতেন। সব মিলিয়ে একটা জমজমাট ব্যাপার হত।

আমিও চিরকাল নিখাদ বাঙালি রেওয়াজ মেনেই পয়লা বৈশাখ পালন করে এসেছি। ওই দিনটিকে আজকালকার ভাষায় কোনও ‘ইভেন্ট’-এ পরিণত করিনি। এখনও বাড়ির লোকেরা এবং আমাদের প্রকাশনার কর্মীরা মিলেই এই দিনটির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ করি। সকালে ফুল দিয়ে দরজা সাজানো থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়ন– সবটাই যেন ভেতর থেকে আসে।

বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে অন্যতম প্রবীণ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বহুদিন দেখছেন বইপাড়ার পয়লা বৈশাখ। দিন কয়েক আগেই আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম এবারের পয়লা বৈশাখে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। তাঁর বাড়িতে বসেও নববর্ষ নিয়ে অনেক কথা হল। সঞ্জীবদার সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং-এর সম্পর্ক বহুকালের। ১৯৮৫ সালে আমি তাঁর প্রথম বই ছেপেছিলাম– ‘পুরনো সেই দিনের কথা’। তারপর থেকে গল্প, উপন্যাস; খণ্ডে খণ্ডে ‘কিশোর রচনাসম্ভার’, ‘নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র’ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের লেখালিখি নিয়ে পঞ্চাশটিরও বেশি বই আমি প্রকাশ করেছি। তাঁর ‘মাপা হাসি চাপা কান্না’র প্রথম খণ্ডে বইপাড়ায় নববর্ষ নিয়ে একটি সরস লেখা আছে। সেখানে সঞ্জীবদা লিখছেন–

‘পঁচিশ পার্সেন্ট, তেত্রিশ পার্সেন্টের জট ছাড়াছাড়ি নেই। নেই লেখকে প্রকাশকে, প্রকাশকে মুদ্রকে মন-কষাকষি। বইপাড়ার পয়লা বৈশাখ বড়ো পবিত্র। জ্ঞান সেখানে দুই মলাটে স্যান্ডউইচ, কোনোটি প্লেন, কোনোটি সুপুষ্ট, ক্লাব-স্যান্ডউইচ, মা সরস্বতীর পীঠস্থান, সেখানে নববর্ষ তো এভাবেই শুরু হওয়া উচিত। প্রকাশক দু-বাহু বাড়ায়ে লেখককে আবাহন করছেন, আসুন-আসুন। প্রতি ঘরেই যেন বৃহস্পতি সভা। প্রবীণ, নবীন, ডাকসাইটে, উঠতি লেখককুলের পাশাপাশি অবস্থান।… প্রবীণের পাশে নবীনকে মনে হয় সন্তানের মতো। সাহিত্যের উত্তরাধিকারী। রণক্লান্ত, স্মিতমুখ প্রবীণ গাণ্ডীব নবীনের হাতে তুলে দিয়ে বসে আছেন নিশ্চিন্ত আরামে। বঙ্গসাহিত্যের সুফলা জমিতে বীজ ছড়িয়েছি, কর্ষণ করেছি, ফসল তুলেছি। কর্ষক, এবার তোমাদের পালা। নতুন ভাবনা আনো, নতুন চিন্তা। চিন্তাকে পারো তো আরও একটু ঠেলে দাও। সকাল থেকেই বইপাড়ায় সাজো-সাজো রব। নতুন বছর এল।… কারুর পিঠে খ্যাতির স্নিগ্ধ হস্তস্পর্শ, কেউ স্বীকৃতির দ্বারপ্রান্তে। কারুর মুখে বীরের প্রশান্তি। কারুর মুখে প্রত্যাশার উৎকণ্ঠা। বড়ো মনোরম দৃশ্য। এমনটি সারা বছর কোথাও কোনো দিন দেখা যাবে না। নববর্ষের বইপাড়াতেই এই গ্রহ-সম্মেলন সম্ভব।

বড় প্রকাশক, ছোট প্রকাশক সর্বত্রই সাধ্যমত আয়োজন। সাদা চাদর ঢাকা লম্বা টেবিল। পুষ্পস্তবক। ডাব, বোতল পানীয়, মিষ্টান্ন এবং চায়ের ফলাও ব্যবস্থা। ঘোল দিয়ে বছর শুরুর বিধান নেই। ঘোল তো সারা বছর খেতেই হবে। সাহিত্যের জল সব সময় নির্মল নয়। নানাভাবেই ঘুলিয়ে উঠতে পারে। পারস্পরিক সন্দেহ আর ভুল-বোঝাবুঝি তোলা থাক।… সম্পর্ক তিক্ত কোরো না বৎস। বরং কলমে ধার লাগাও। বেস্ট-সেলার হয়ে সিংহাসনে বোসো। তবে জেনে রাখো, দিন তো সমান যাবে না। ওঠা পড়া প্রেমের তুফান। পাঠক আজ তোমাকে মাথায় তুলে নাচছে, কাল তোমাকে ভুঁয়ে ফেলে ঋণ শোধ করবে। স্মৃতি থেকে বিস্মৃতিতে যেতে বেশি দেরি হবে না। রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি সকলের, কিন্তু কালের প্রহরণ ক-জন পারে এড়াতে।…

না, এমন দিনে মন খারাপের কথা চলে না। গোটা দুই ডাব খেয়ে নাও। কাজু সহযোগে বইপাড়ার সন্দেশ। তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কস চালাও। সাবধানীর জন্য চা। আড়চোখে দেখে নাও কোন ভাগ্যবানের ক-টি বই পয়লা তারিখেই ভূমিষ্ঠ হল। যাঁদের মস্তকে পাঠকের রাজমুকুট তাঁরা সামান্য অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করবেন, তাতে দুঃখের কিছু নেই। ফার্স্ট বয় বুক ফুলিয়েই চলে। প্রকাশক সর্বসমক্ষেই তাঁকে আপ্যায়ন করে বলবেন, এবার আপনার একটা বই আমাদের দিতেই হবে। কবে যাব বলুন।… অদূরে বসে সবই লক্ষ্য করছেন আরেকজন, লাজুক লাজুক মুখে, যাঁর একটি বই ছাপা হয়েছিল কিন্তু তেমন কাটেনি।… বইপাড়ায় নববর্ষে দু-চেহারাই দেখা যাবে। সফলের কোঁচানো গিলে করা চেহারা। আর অসফলের ম্রিয়মাণ উপস্থিতি। নববর্ষে প্রকাশকের প্রার্থনা গণেশের কাছে গোটা কতক বেস্ট-সেলার লড়িয়ে দাও বাবা গজানন। সরস্বতীর কাছেও।…

বই-পাড়ার নববর্ষে সেখানকার রাস্তাঘাটেও একটা আলাদা মেজাজ এসে যায়। অন্যদিন হিজিবিজি চেহারা। রাস্তার চরিত্র পাঁচমিশালি। নববর্ষে স্বতন্ত্র। যেন পাঁচশো বছর আগেকার নবদ্বীপ।…’

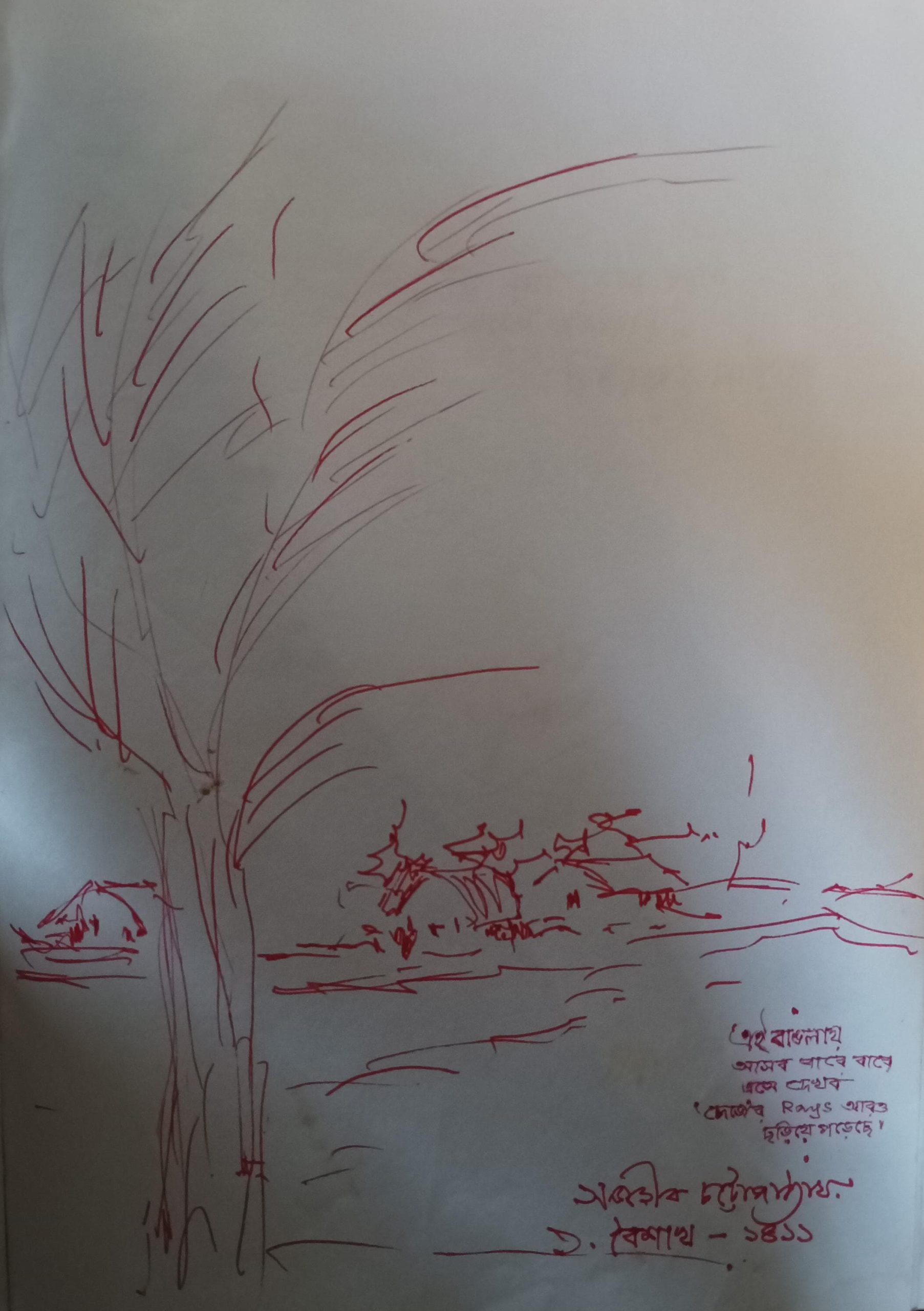

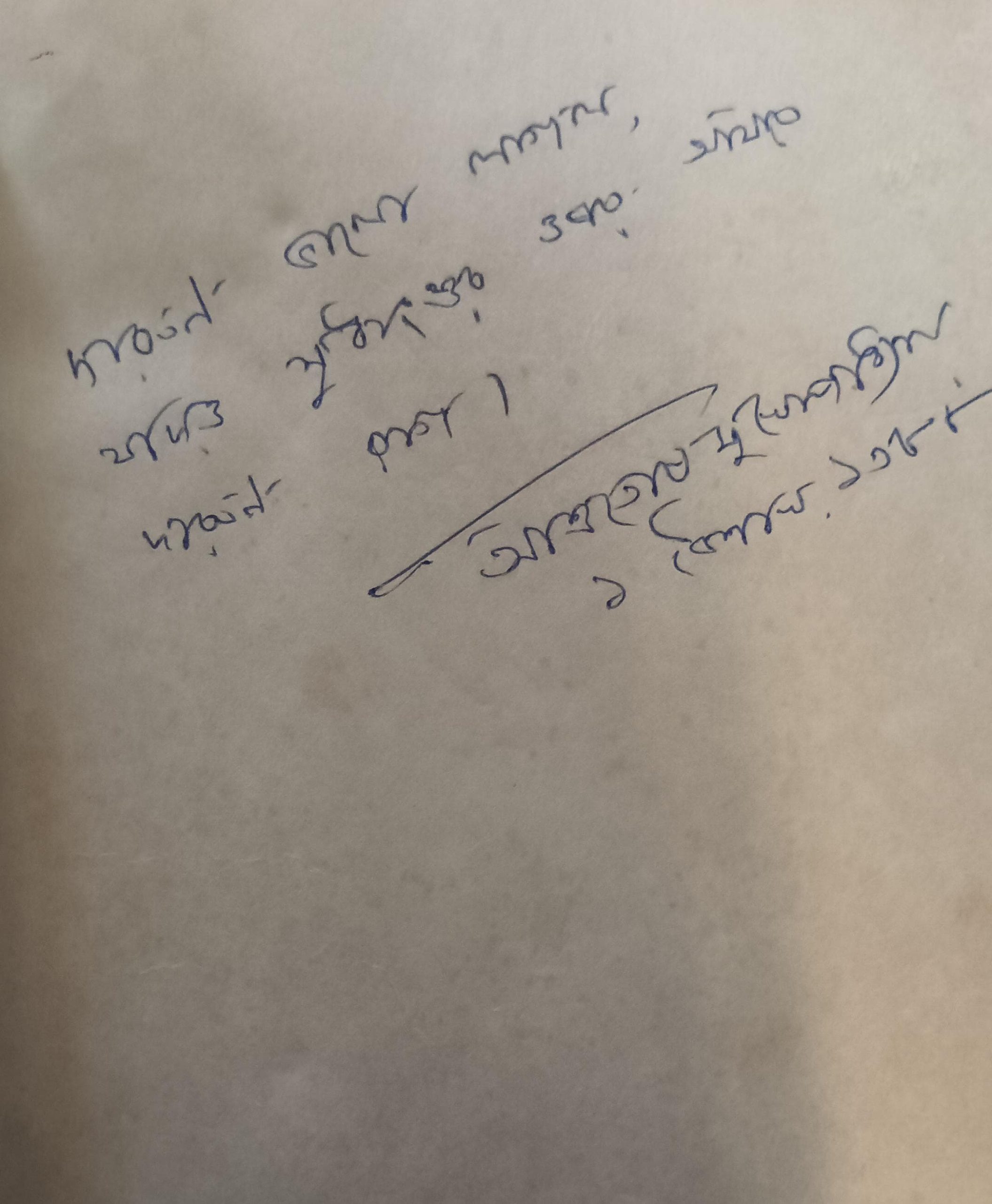

আমাদের নববর্ষের মন্তব্যের খাতায় ১৩৮৮-তে (১৯৮১) দেখছি সঞ্জীবদা লিখছেন– ‘মনে হল মা সরস্বতীর নিজের ঘরে চলে এসেছি। অপূর্ব’। আবার ২০০৬-এ পাতাজোড়া নিসর্গের ছবি এঁকে ডান দিকের কোণে লিখেছেন– ‘এই বাঙলায়/ আসব বারে বারে/ এসে দেখব/ দে’জের Rays আরও/ ছড়িয়ে পড়েছে।’ আমাদের এই পয়লা বৈশাখের মন্তব্য-খাতায় লেখকেরা যেমন বিভিন্ন সময় টুকরো মন্তব্য লিখেছেন তেমনই কেউ কেউ সঞ্জীবদার মতো ছবিও এঁকেছেন। শিল্পীরা তো এঁকেইছেন। সুধীর মৈত্র এঁকেছেন। পূর্ণেন্দুদা (পূর্ণেন্দু পত্রী) অনেক সময় ছোট্ট দুয়েকটা কথা লিখে পাতা জুড়ে নিজের সইটা করেছেন। তবে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সম্ভবত শঙ্খদার (শঙ্খ ঘোষ)– দু’-তিনটি শব্দে শুভেচ্ছা জানাতেন, কখনো শুধু নামটা সই করতেন। সুনীলদাও (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) সামান্য মন্তব্যেই কাজ সারতেন।

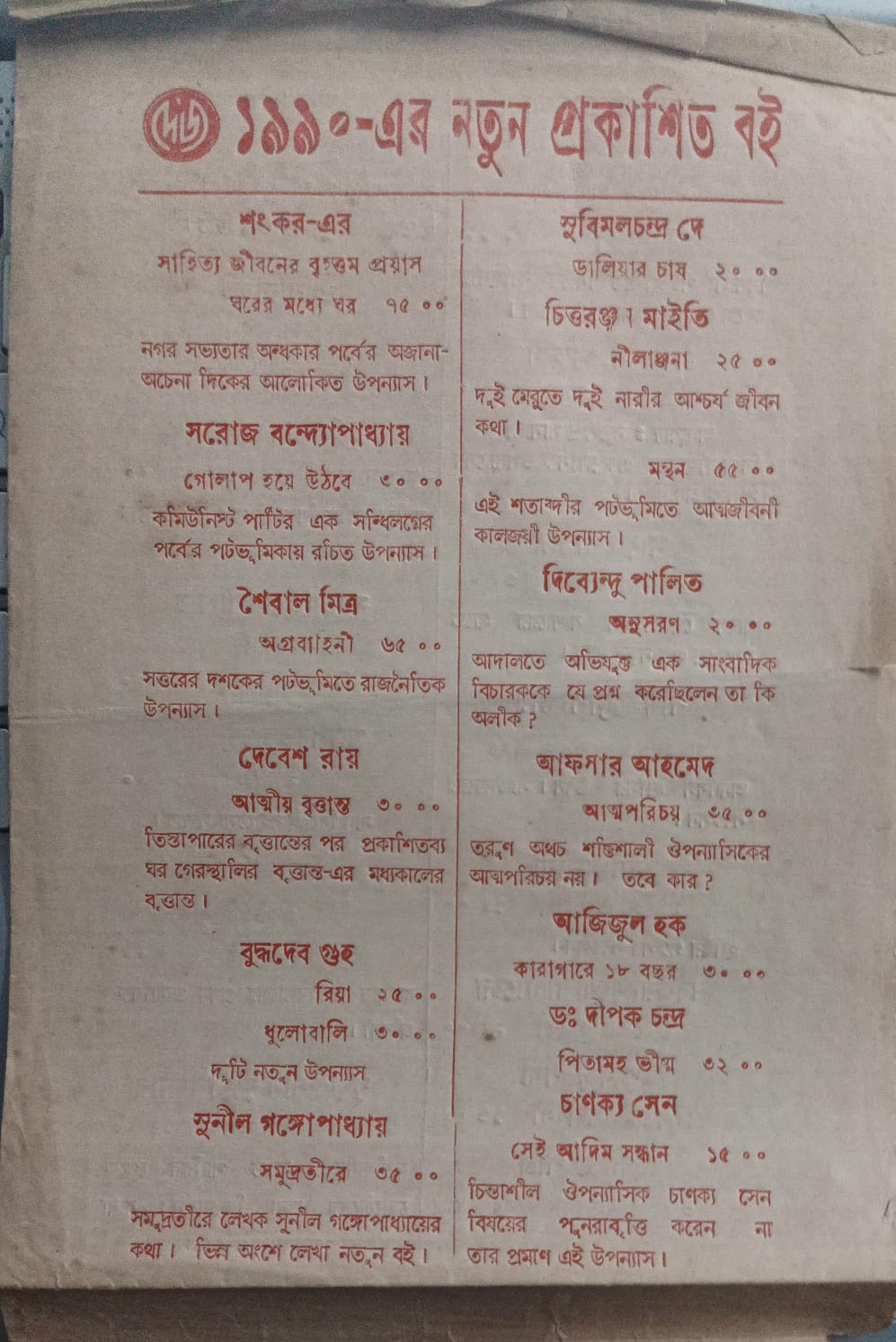

পুরনো খাতাগুলো ঘাঁটতে গিয়ে হাতে এল ১৯৮৮, ১৯৮৯ এবং ১৯৯০ সালের তিনটে রঙিন লিফলেট। এগুলো নববর্ষে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা। তখন লাল রঙে নতুন বইয়ের তালিকা ছাপতাম। লিফলেট দেখে মনে পড়ে গেল ১৩৯৫ (১৯৮৮) সালে অন্য অনেক বইয়ের সঙ্গে ছেপেছিলাম সজনীকান্ত দাসের ‘বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস’, কেতকী কুশারী ডাইসনের ‘ভাবনার ভাস্কর্য’, নেপাল মজুমদারের ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’-এর ২য় খণ্ড, শক্তিদার ‘পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি’-‘জ্বলন্ত রুমাল’-‘পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা’, প্রফুল্লদার (প্রফুল্ল রায়) ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’-‘আমাকে দেখুন’-এর ৪র্থ খণ্ড, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘অলীক মানুষ’, বুদ্ধদেবদার (বুদ্ধদেব গুহ) ‘ইল্মোরানদের দেশে’, নারায়ণদার (নারায়ণ সান্যাল) ‘না-মানুষী বিশ্বকোষ’। তার পরের বছর বেরুল দেবেশদার (দেবেশ রায়) ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালে, ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ দে’জ থেকে দেবেশদার দ্বিতীয় বই। ১৩৯৬-এই অশোক মিত্র-র ‘প্রতিদিনের কথা’, পূর্ণেন্দুদার ‘কথোপকথন’-এর ৩য় খণ্ড এবং নবনীতাদির (নবনীতা দেবসেন) ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। এখন মনে হচ্ছে খুব একটা খারাপ বই নির্বাচন করিনি। প্রতিটি বই-ই পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। কয়েকটি বই ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকের সম্মান পেয়েছে বললেও ভুল হবে না।

পয়লা বৈশাখের দিন আমাদের বাড়িতে দুপুরের রান্নাটা একটু বেশি করেই করা হয় চিরকাল। অনেক লেখক সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে খেয়ে যান। একেবারেই ঘরোয়া রান্না। টুকুর (রীতাঞ্জলি) হাতে রান্না খেতে ভালোবাসতেন বুদ্ধদেবদা। তাঁকে অবশ্য খাবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা হত। শ্যামলদা পয়লা বৈশাখেই শুধু নয়, বছরের যে-কোনওদিনই ইচ্ছে হলে টুকুর হাতের রান্না খেয়ে যেতেন। পরের দিকে ভগীরথদা (ভগীরথ মিশ্র) সহ আরও অনেকেই আসতেন, এখনও আসেন। কোনো একবার টুকুর রান্না করা ছ্যাঁচড়া খেয়ে ভগীরথদা এতটাই আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যে মুখে-মুখে সেই পদের কথা লেখক-বন্ধু মহলে ছড়িয়ে পড়ে। সেই থেকে নববর্ষের দুপুরে আর যাই হোক এই পদটি আমাদের বাড়িতে প্রতিবার হয়।

আমাদের মন্তব্য খাতাগুলি একসঙ্গে বাঁধিয়ে রাখায় সাত-আটটা বড় খাতা তৈরি হয়েছে। এখন বুঝতে পারি এগুলো ইতিহাসের আকর। পাঁচটি দশক ধরে এত লেখকের এত মন্তব্য, তা সে আমার যতই পছন্দ হোক, কোনও লেখায় ধরা যায় না। ১৯৮০ সালে লেখকদের মন্তব্যের কথা আগে একবার অন্য প্রসঙ্গে বলেছি। এবার ১৯৮১ (১৩৮৮) সালের কথা বলি।

সেবার পয়লা বৈশাখ পড়েছিল ১৪ এপ্রিল। তার কিছুদিন আগেই আমাদের দোকানঘরের নবরূপায়ণ হয়েছে। সেবারের নববর্ষটা আমার জীবনে একেবারে অন্যরকমের তৃপ্তি নিয়ে এসেছিল। কেননা, আমাদের দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত শংকর-এর (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়) ‘স্বর্গ-মর্ত-পাতাল’ বইটি (‘জনঅরণ্য’, ‘সীমাবদ্ধ’, ‘আশা আকাঙ্ক্ষা’ উপন্যাসের সংকলন) ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৮১-র মধ্যেই একশোবার ছাপতে হয়। কোনও বই এক লক্ষ কপি বিক্রি করা সহজ কথা নয়। এটাই ছিল সেবারের নববর্ষের বইপাড়ায় সব থেকে বড় খবর। নববর্ষের দু’-দিন পরে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় মণিশংকরদার একটি সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়– ‘শংকর প্রকাশকের লক্ষ্মী’ শিরোনামে। মণিশংকরদা অবশ্য নিজের বইয়ের সাফল্য-ব্যর্থতায় বিশেষ বিচলিত হবার মানুষ না। ‘স্বর্গ-মর্ত-পাতাল’-এর বিপুল ব্যাবসায়িক সাফল্যের দিনও পয়লা বৈশাখের খাতায় খুবই সংযত মন্তব্য করেছিলেন দেখতে পাচ্ছি– ‘দে’জ-এর এই সাফল্য/ যেন শেষ সাফল্য না হয়/ ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা’। অনেক পরে, ১৪০১ সালে (১৯৯৪) মণিশংকরদা যে-মন্তব্য লিখেছিলেন সেটা কখনও ভুলব না– ‘চতুর্দশ শতাব্দীর গাঁট পেরনো গেল। অসম্ভব ব্যাপার– শক্ত বোলিং-এর বিরুদ্ধে ৬০ রান তোলা। অন্য স্কোর ভাল না হোক, বয়সে তিন কুড়ি হওয়াটা একটা কীর্তি। পরের শতাব্দীতেও দে’জ-এর বিস্তার ঘটুক, সাফল্য বাড়ুক। আমি না থাকলেও আমার বই থাকবে দে’জ-এ’। মণিশংকরদার জন্ম ১৯৩৩ সালে, সে-বছর তাঁর সদ্য ষাট পেরিয়েছে।

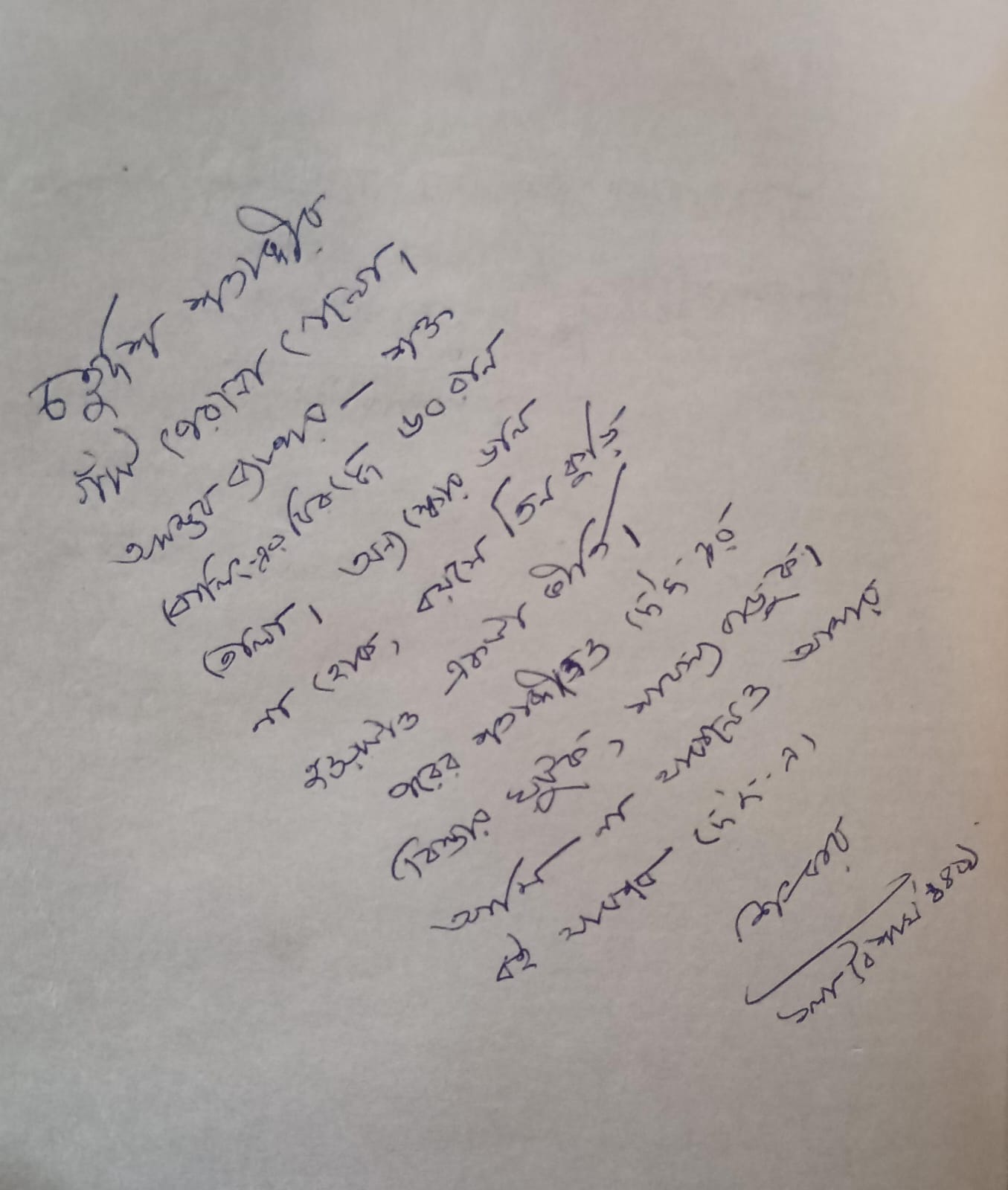

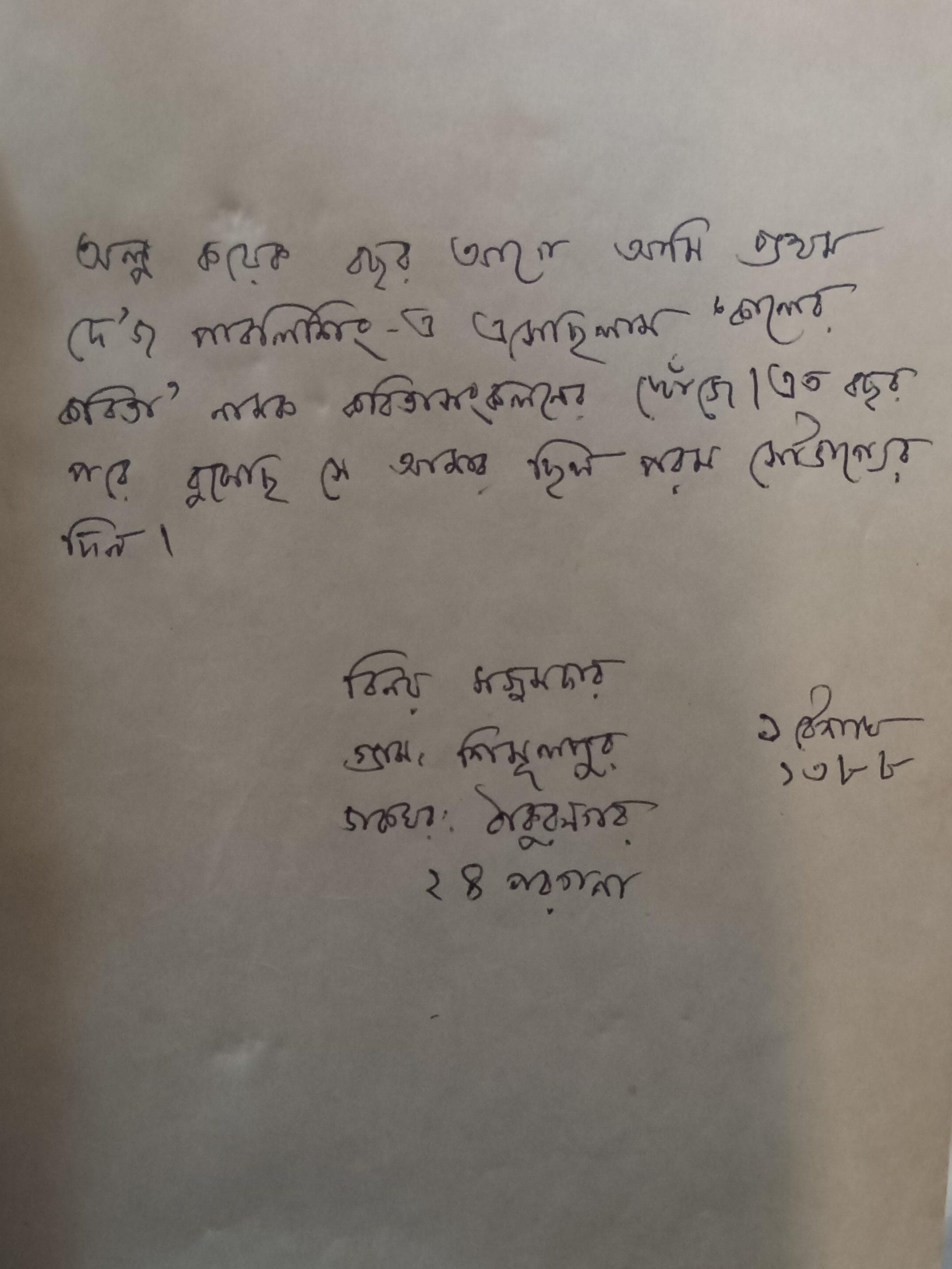

১৯৮১-র খাতায় দেখছি চমৎকার হাতের লেখায় বিনয় মজুমদার লিখেছেন– ‘অল্প কয়েক বছর আগে আমি প্রথম দে’জ পাবলিশিং-এ এসেছিলাম ‘কালের কবিতা’ নামক কবিতাসংকলনের খোঁজে। এক বছর পরে বুঝেছি সে আমার ছিল পরম সৌভাগ্যের দিন।’ সেবছর বিনয়দার ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইটি প্রকাশিত হয়। বিনয় মজুমদারের দুটি মাত্র বই দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে– অন্যটি অনেক পরে ২০০৪-এ ‘বাল্মীকির কবিতা’।

আমাদের দোকানে নববর্ষের দিন ‘ইলিশমারির চর’-খ্যাত আব্দুল জব্বার বহুবছর নিয়মিত এসেছেন। আমি সম্ভবত তাঁর কোনো বই করতে পারিনি। মিত্র ও ঘোষ থেকে তাঁর ‘বাংলার চালচিত্র’ বইটিও খুবই বিখ্যাত। আব্দুল জব্বার ১৯৮২ সালের খাতায় লিখেছিলেন– ‘এস্প্লানেড ট্রাম অফিসের পাশের পার্কে লেখকদের আড্ডায় শুনলাম দে’জ পাবলিশার্স নাকি এখন সেরা পাবলিশার্স’। এখানে যে-আড্ডার কথা উনি লিখেছেন সেটা সম্ভবত বিমল কর-দের কার্জন পার্কের আড্ডা। বিমল করের দুটি উপন্যাস দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে– ‘হৃদয়-মন’ এবং ‘এই প্রেম, আঁধারে’– প্রথমটি ১৯৭১ সালে আর পরেরটি ১৯৭২-এ প্রকাশিত হয়। ১৯৮১-র খাতায় আব্দুল জব্বার লিখেছিলেন– ‘কত জীবন দেখেছি, ফুলের মতো/ তাতে আগুনও আছে’।

আমাদের প্রকাশনার সঙ্গে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র কর্ণধারদের সুসম্পর্কের কথা আগেও বলেছি। ১৯৮১ সালে অভীক সরকার এবং অরূপকুমার সরকার দুই ভাই-ই এসেছিলেন। অভীকবাবু লেখেন শুধু ‘শুভেচ্ছা’, আর অরূপবাবু লেখেন– ‘অভিনন্দন প্রকাশনায় ইতিহাস রচনার জন্য।’

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন– ‘দারুণ ভালো লাগল, যদিও সুধাংশুর ওপর আমার দারুণ রাগ’। এখন ঠিক মনে পড়ছে না আশুদা হঠাৎ আমার ওপর রুষ্ট হলেন কেন! তবে এমন হতেও পারে যে তাঁর সে বছর প্রকাশিত ‘নিষিদ্ধ বই’ হয়তো নববর্ষে প্রকাশ করার কথা ছিল, কোনো কারণবশত সেটা হয়ে ওঠেনি। কেননা ‘নিষিদ্ধ বই’ প্রকাশিত হচ্ছে সে বছরের আগস্টে।

সেবার আনন্দ বাগচী, নটরাজন (হরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়), শঙ্কু মহারাজ, সিরাজদা, যাযাবর (বিনয় মুখোপাধ্যায়), চিত্রা দেব, প্রফুল্লদা, বুদ্ধদেবদা, নীরেনদা, শিবনারায়ণ রায়, গৌরকিশোর ঘোষ কে না-এসেছেন।

১৩৮৮-র নববর্ষের আগে আমাদের দোকানের কিছু অংশ নতুন করে ভেঙে গড়া হয়েছিল সেকথা আগে বললাম, কিন্তু এই কাজে যে আমি নারায়ণ সান্যালের পরামর্শ নিয়েছিলাম তা বলা হয়নি। প্রখ্যাত লেখক নারায়ণ সান্যাল পেশাজীবনে একজন আর্কিটেক্ট ছিলেন। তখনও নারায়ণদার কোনো বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু সেবছরই বেরুবে পাঁচ-পাঁচটি বই– ‘বিশ্বাসঘাতক’, ‘পাষণ্ড পণ্ডিত’, ‘নাগচম্পা’, ‘অন্তর্লীনা’ আর ‘গজমুক্তা’। ১৯৮১-র খাতায় দেখছি নারায়ণদা লিখেছেন– ‘চৈত্রশেষে এ দোকানে এসেছিলাম, তখন বাস্তুকারের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলাম ইট-কাঠ-চুন-সিমেন্টের চাংক। নববর্ষে এসে দেখলাম ভোল পালটে গেছে। আজ পাঠকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম প্রতিষ্ঠানের নবরূপায়ণ। জয়যুক্ত হোক যাত্রা।’

শক্তিদা স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে লিখলেন– ‘সারা জীবন ধরে কে ছাপাবে– কে ছাপবে বলে এই চিৎকার– ভালোবাসা মন্দবাসা কে জানে? কে শক্তি?’ আবার সমরেশ বসু লিখেছেন– ‘দে’জ যুগ যুগ জীও’। প্রবীণ পাঠকদের অনেকেরই মনে থাকবে, সমরেশদার বিখ্যাত উপন্যাস ‘যুগ যুগ জীয়ে’– সেইদিনই আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

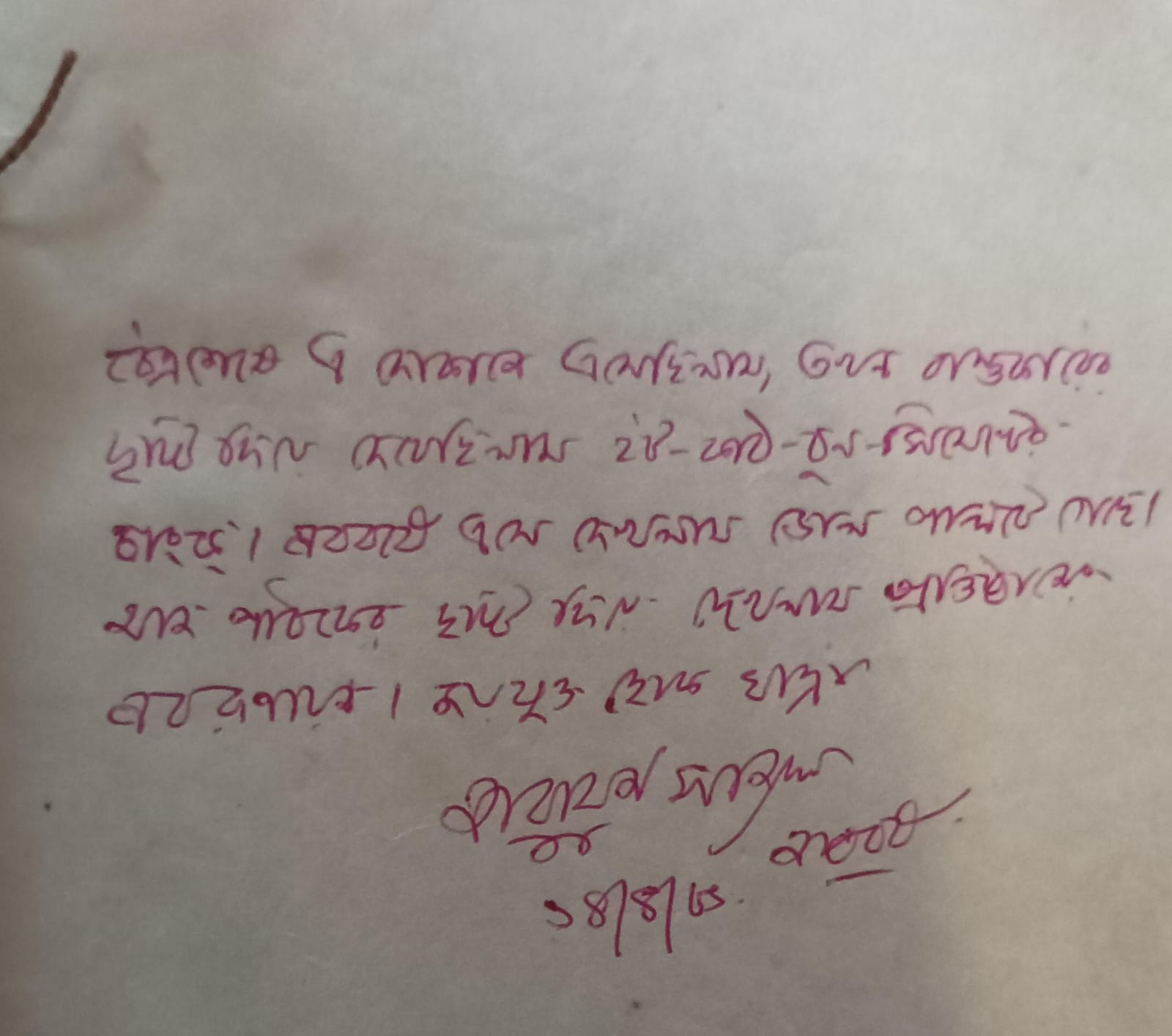

সেবারের নববর্ষে রমাপদ চৌধুরী আর প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী আসতে পারেননি। রমাপদবাবু ২২ তারিখ এসে খাতায় লেখেন– ‘সাহিত্য তো রূপ আর রস নিয়ে, তার দোকান যে রঙে রঙে এত চমৎকার হতে পারে কে জানতো। অভিনন্দন।’ আমি রমাপদবাবুর তিনটি উপন্যাস প্রকাশ করেছি– ‘দ্বিতীয়া’, ‘চড়াই’ আর ‘স্বজন’। পরে ‘তিনটি উপন্যাস’ নামে একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮১-র নববর্ষে রমাপদবাবুর ‘স্বজন’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। কিন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রীতির খবর সকলে রাখেন না। তিনি ‘দক্ষিণী বার্তা’ নামে যে-পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন, তাতে সেসময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা ছাপা হত। আমি প্রিয়দার উপন্যাস ও কবিতা মিলিয়ে মোট ছ-টি বই প্রকাশ করেছি। সেবছর আগস্টে বেরিয়েছিল তাঁর কবিতার বই– ‘ভোরের সানাই’। প্রিয়দা ২৭ তারিখ দোকানে এসে খাতায় লেখেন– ‘সেদিন আসতে পারিনি– উত্তর বাংলায় ছিলাম। দে’জ এর সাফল্য আর সেদিনের অনুষ্ঠান সবার কাছে এত প্রাণবন্ত যে থাকতে না পারায় আপশোষ হচ্ছে। তবু শান্তি এই যা

এখনও হয়নি শেষ

আরও দূরে যেতে হবে

সাফল্যের সুদূর শিখরে

যত দিন রবে এই দেশ।।–

সুতরাং আবার হবে– আবার আসব।’

নববর্ষের খাতাগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম বলে এতদিন বাদে সেগুলোর পাতা উলটে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করা গেল। কত মানুষ এসেছেন নববর্ষে, সবার নামও উল্লেখ করতে পারলাম না। কত লেখকের ভালোবাসায় দে’জ পাবলিশিং-এর ভিত গড়া তারও খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। অল্পবয়সে আমার বিপুল অর্থ ছিল না। কিন্তু বাবার শিক্ষা ছিল লেখক এবং ক্রেতাই হলেন একজন বই ব্যাবসায়ীর কাছে ঈশ্বরতুল্য। একমাত্র তাঁদের ভালোবাসা, আশীর্বাদেই প্রকাশনা টিকে থাকে– এই কথাটা আমি কোনও দিন ভুলিনি।

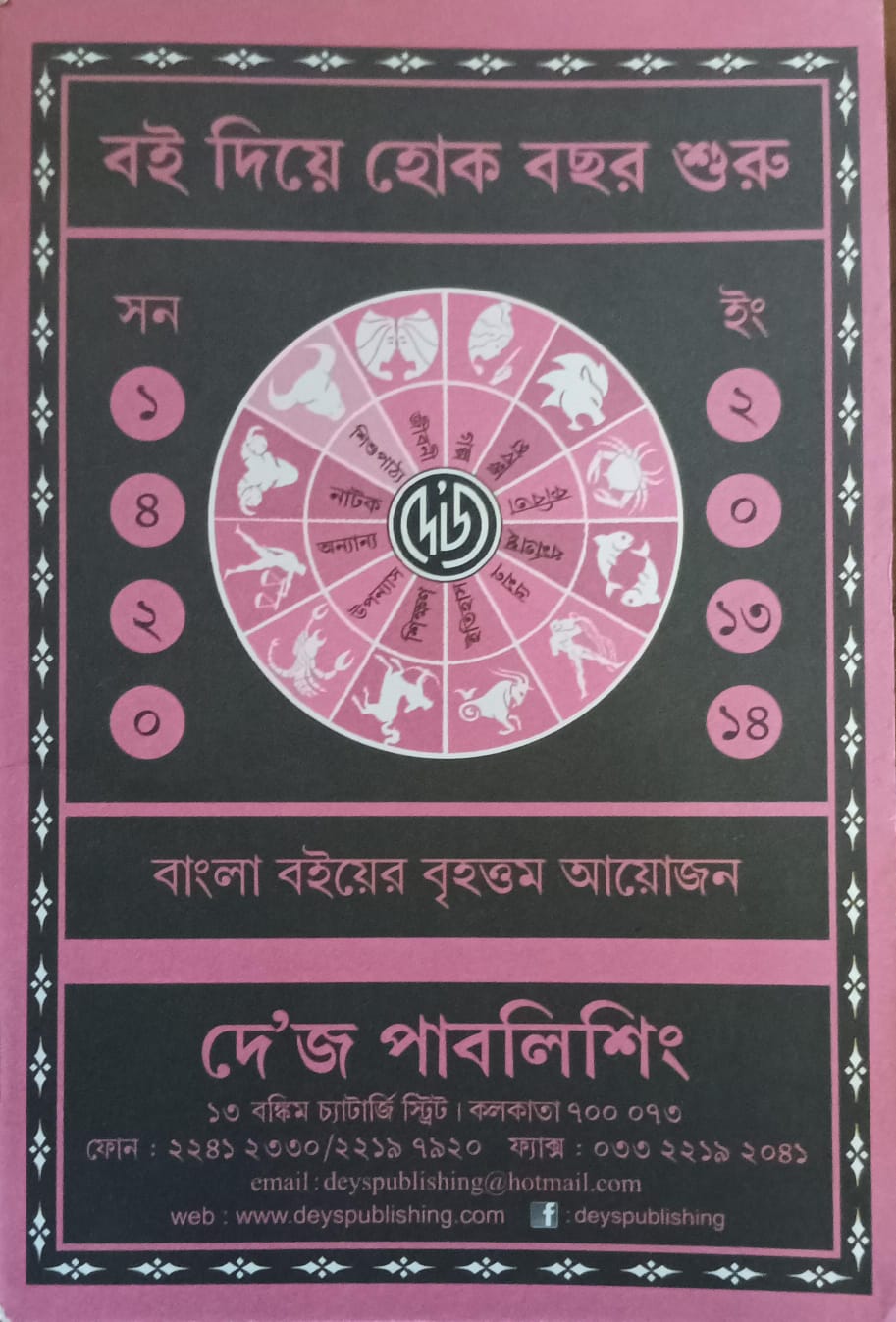

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং-এও অনেক বদল এসেছে। প্রথমে অপু, তারপর মুন্না এবং সবশেষে ঋদ্ধিও ব্যাবসায় যুক্ত হওয়ায় আমি আর বাবু ওদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। কোভিডের পর থেকে আমাদের নববর্ষের অনুষ্ঠানটা মূলত দে’জ পাবলিশিং-এর বিদ্যাসাগর টাওয়ার-বিপণিতেই পালিত হচ্ছে। ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটেও নববর্ষবরণ চলে। কিন্তু মূল আয়োজনটা ইদানীং বিদ্যাসাগর টাওয়ারেই হচ্ছে। লেখক, অতিথি, অভ্যাগতরা ওখানেই মিলিত হয়ে নববর্ষ উদ্যাপন করেন। নববর্ষে নতুন বই প্রকাশের রীতিতে অবশ্য বদল হয়নি।

২০১৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে পয়লা বৈশাখে দে’জ পাবলিশিং-এ আসা সকলকে প্রকাশনার তরফে একটা করে পুস্তিকা উপহার দেওয়ার রীতি। প্রথম থেকেই এই পুস্তিকা পরিকল্পনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য হাতে। তাঁর সম্পাদনাতেই আমরা প্রকাশ করেছি ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘ফার্স্ট পার্সন’ বইটির দু’টি খণ্ড এবং মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নির্বাচিত গদ্য সংকলন’। নীলা প্রথম বছর থেকেই এই পুস্তিকাকে একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। ২০১৩-র পুস্তিকার নাম ছিল ‘দে’জ সময় সারণি’, উৎসর্গের পাতায় লেখা হয়েছিল– ‘যাঁরা পড়তে পড়তে আর সব কিছু ভুলে যান অথবা যাঁরা অনেক কিছু মনে রাখতে চান তাঁদের জন্য’।

এটি আসলে মাস-তারিখ উল্লেখ করা একটি নোটবই যার পাতায়-পাতায় ছাপা হয়েছিল সেবছর শতবর্ষ বা সার্ধশতবর্ষে পৌঁছনো বাংলা সংস্কৃতিতে বাতিঘর-তুল্য ব্যক্তি-শিল্পী-বই-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি– স্বামী বিবেকানন্দ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নটী বিনোদিনী এবং ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’, ‘রহস্য সন্দর্ভ’ পত্রিকা প্রকাশের সার্ধশতবর্ষ; বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ধর্মতত্ত্ব’ বইটির একশো পঁচিশ বছর; বিপিনবিহারী গুপ্তর ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ‘চরিত-কথা’, প্রমথ চৌধুরীর ‘সনেট পঞ্চাশৎ’ এবং ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা প্রকাশের শতবর্ষ, সেই সঙ্গে দিনেশ দাস এবং অজয় হোমের শতবর্ষের কথা। পুস্তিকার শেষে আবার কয়েকটি রুলটানা পাতা ছেড়ে রেখে তার মাথায় লিখে দেওয়া হয়েছিল ‘যদি আরও কিছু মনে রাখতে চান।’ প্রতি বছরই এই পুস্তিকায় অভিনব কিছু একটা করা হয়। কখনো তার শিরোনাম হয়েছে ‘বিদ্যাবতীর বৈ-টই’, কখনো ‘একশ সতেরো বছরে বাংলা বই’ (নীচে ছোটো করে লেখা ছিল ‘বই মানে সিনেমাও’)। ২০১৫-য় হয়েছিল ‘মেয়েদের ব্রতকথার বই’। ব্রতকথা বলতে যা বোঝায় তা নয়, এ হল বাংলার মহিলা লেখকদের নামে রচিত ব্রতকথার সংকলন। নীলা নিজেই এগুলো লিখেছেন। বইটিতে স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে শুরু করে প্রতিভা বসু পর্যন্ত সবার নামে একটা করে পয়ার আছে। বাঁদিকের পাতায় সেই নারী-লেখকের ছবি সহ পরিচিতি আর ডান দিকের পাতায় পয়ারে ব্রতের মন্ত্র ছাড়াও ব্রতের দ্রব্য, বিধান ও ফলের উল্লেখ আছে। ঠিক যেমন ব্রতকথার বইতে থাকে। তফাত এই যে এখানে দ্রব্য, বিধান আর ফল– সবটাই বই-ঘেঁষা। ২০১৮-য় যে-পুস্তিকা হয় তার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘যারা কবিতা লেখেনি কখনো’। একেক মাসের উপযোগী একটা করে গদ্যলেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কোনো কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি দিয়ে পুস্তিকাটি তৈরি হয়েছিল। এর ভূমিকাটাও ছিল অসাধারণ– ‘ “সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি”– কে আসলে কবি ? ঠিক কোন শব্দে, কোন ছন্দে কথারা কবিতা হয়ে ওঠে ? ছন্দের বই, কবিতার ক্লাস, কবির সঙ্গ, তাতেই কি কবি হওয়া যায় ? না কি কবি হতে গেলে লাগে কিছু অমোঘ মূহূর্ত, যার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, কে জানে ! যারা কবিতা লেখেনি কখনো অথচ যাদের জীবনের মুহূর্তরা কবিতা হয়ে উঠেছে বারে বারে। সেই সব কবিদের কথা ভেবে…’।

সেবার বেশ কয়েক বছর পরে শঙ্খদা এসেছিলেন পয়লা বৈশাখের দিন। অপু তাঁর হাতে একটা পুস্তিকা তুলে দেওয়ার পর তিনি বেশ কিছুক্ষণ সেটি উলটেপালটে পড়ে অপুকে ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে তার কানে প্রায় ফিসফিস করে বলেন– ‘এ-পুস্তিকাটা বাঙালিদের না দেওয়াই ভালো। কারণ বাঙালিরা কখনো-না-কখনো কবিতা লেখেই’। তবে কাজটা তার পছন্দ হয়েছিল সেটা বুঝেছিলাম যখন নীলাকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অপুর কাছ থেকে তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত সবগুলো পুস্তিকাও নিয়েছিলেন।

পয়লা বৈশাখের মন্তব্য-খাতায় সবচেয়ে বেশি মজা করতেন তারাপদ রায়। কখনও নিজে সামান্য কিছু লিখলেও, অনেক সময় অন্যের লেখার নীচে শুধু ‘ঐ’ লিখে সই করে দিতেন। সব সময় আগেরজন কী লিখছেন তা খেয়াল করতেন বলেও মনে হয় না। ১৪১০-এর (২০০৩) খাতায় দেখছি অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ একটা ছড়া লিখেছেন– ‘নতুন বছরে নতুন যুদ্ধ/ হারাতেই হবে বুশকে সুদ্ধ’। তার নীচেই তারাপদদা ‘ঐ’ লিখে সই করেছেন। তারাপদদার দেখাদেখি আবার কমল চৌধুরী লিখেছেন ‘ঐ২’।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব…………………

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved