৩৪.

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়লেই কানে বাজে ‘টুকু! টুকু!’ বলে আমার স্ত্রী রীতাঞ্জলিকে ডাকতে-ডাকতে তিনি আমাদের ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ির দোতলায় উঠে আসছেন। প্রবল জীবনীশক্তিতে ভরপুর, রাজপুত্রের মতো দেখতে শ্যামলদা কবে কখন আসবেন, তার ঠিক থাকত না। তাঁর সঙ্গে আমাদের যে পারিবারিক সম্পর্ক, তাতে সবসময় টেলিফোনে যোগাযোগ করে আসার কথাও ওঠে না। দুপুরের দিকে এলে তিনি মাঝে-মাঝেই খেয়ে যেতেন। হয়তো সেদিন একেবারেই সাদামাটা রান্না হয়েছে, তবু তিনি তৃপ্তি করে খেতেন। খাওয়াদাওয়ার পর হাত-মুখ ধুয়ে শ্যামলদা প্রত্যেকবারই একটা মজা করতেন। টুকুর সামনে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলতেন, ‘একটা টাকা দে। বামুনের ছেলেকে খাওয়ালে দক্ষিণা দিতে হয়।’

আমি তাঁকে চিনি যখন তিনি ‘যুগান্তর’-এ কাজ করছেন সেই সময় থেকেই। আগেও বলেছি ‘যুগান্তর’ দপ্তরে প্রফুল্লদা (প্রফুল্ল রায়), আশুদা-র (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে দেখা করতে আমি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন করে যেতাম। শ্যামলদা সম্ভবত ১৯৭৬ সালে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ছেড়ে ‘যুগান্তর’-এ আসেন। এক সময় তিনি ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর সাহিত্যপত্র ‘অমৃত’র সম্পাদকও হয়েছিলেন। পরে অবশ্য ১৯৯০ থেকে তিনি ‘আজকাল’ পত্রিকায় চলে আসেন। ‘আজকাল’-এর দপ্তর তখন আমহার্স্ট স্ট্রিটে সিটি কলেজের পাশে লাহাবাড়িতে। আমাদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরেও নয়।

শ্যামলদার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল, আর তাঁর সব লেখাই যেন জীবন ঘষে লেখা। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে মনের যাবতীয় মালিন্য দূর হয়ে যেত। দে’জ পাবলিশিং-এর পথচলা শুরুর আগেই তিনি বিখ্যাত লেখক। নিজের লেখালিখি সম্পর্কে বলতেন, ‘নিজের জীবন, শরীর, সম্মান, অস্তিত্ব, নিরাপত্তা বার বার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মত বিপজ্জনক জুয়ায় তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে উঠে ঢেউয়ের ফেনায় যেটুকু খড়কুটো ধরা যায়, সেটুকুই শিল্প। নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে যা জানা যায়, তা শুধুই জানা নয়, বোধিও বটে। এই বোধিকে আমি এভাবে বলি যে চিন্তা ঘাম দিয়ে আয় না হয়, সে চিন্তার কোনও দাম নেই। ঘাম ঝরিয়ে নিজেকে ক্ষয় করে যে ভাবনাকে পাই তাই হোক শিল্পের বিষয়। কথা তো বলছি বড় বড়, আমি কি নিজে সবসময় তা পেরেছি? জানি না।’

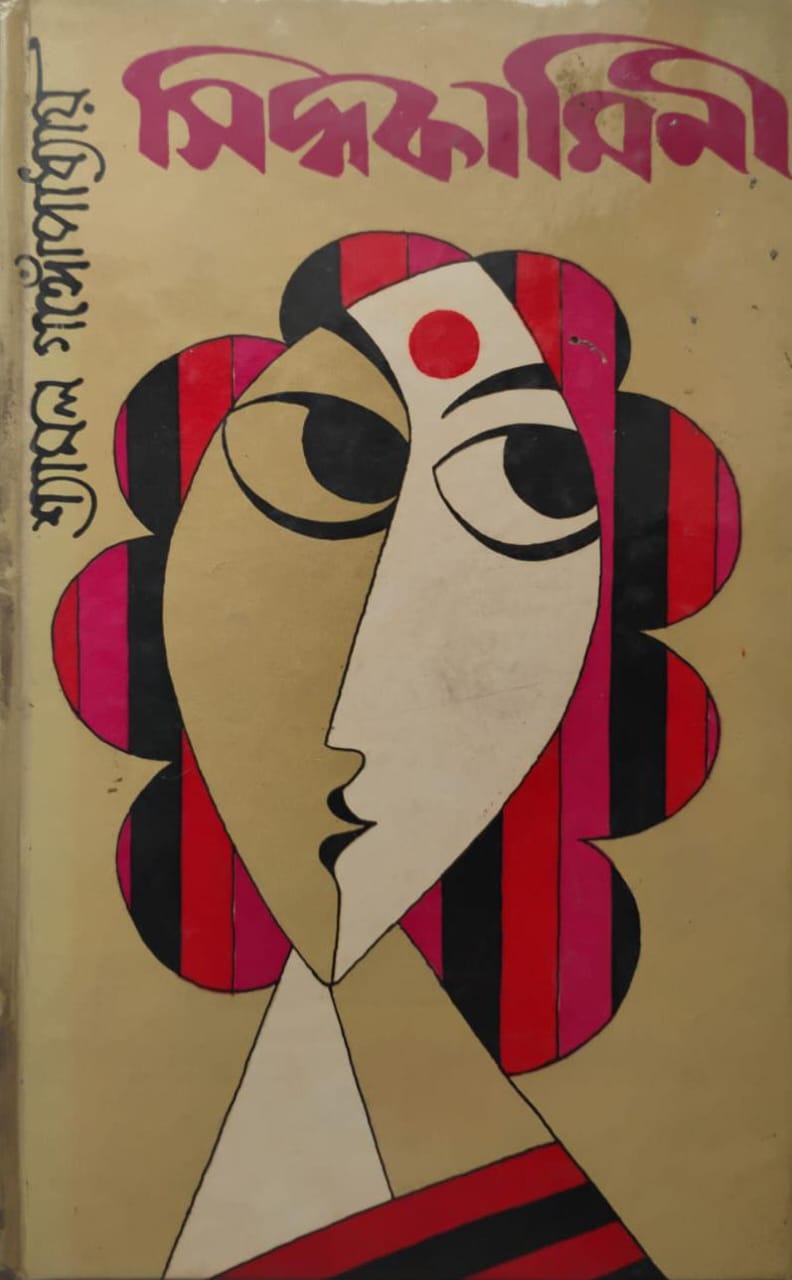

আমাকে ১৯৮৪ সালে বইমেলার আগে তিনি প্রথম বই দিলেন– ‘সিদ্ধকামিনী’ উপন্যাস। তখনও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগটা তত ঘনিষ্ঠ নয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা ‘সিদ্ধকামিনী’র মলাট করেছিলেন পূর্ণেন্দুদা (পূর্ণেন্দু পত্রী)। বইটা আমি ছেপেছিলাম গোয়াবাগান স্ট্রিটে সুদর্শন গাঁতাইত-এর দি বি. জি. প্রিন্টার্স থেকে। বইয়ের প্রিন্টার্স লাইনে লেখা নেই দেখছি– কিন্তু এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে একটি করে গোলাপ ফুলের যে-মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিও যতদূর মনে পড়ে পূর্ণেন্দুদারই আঁকা।

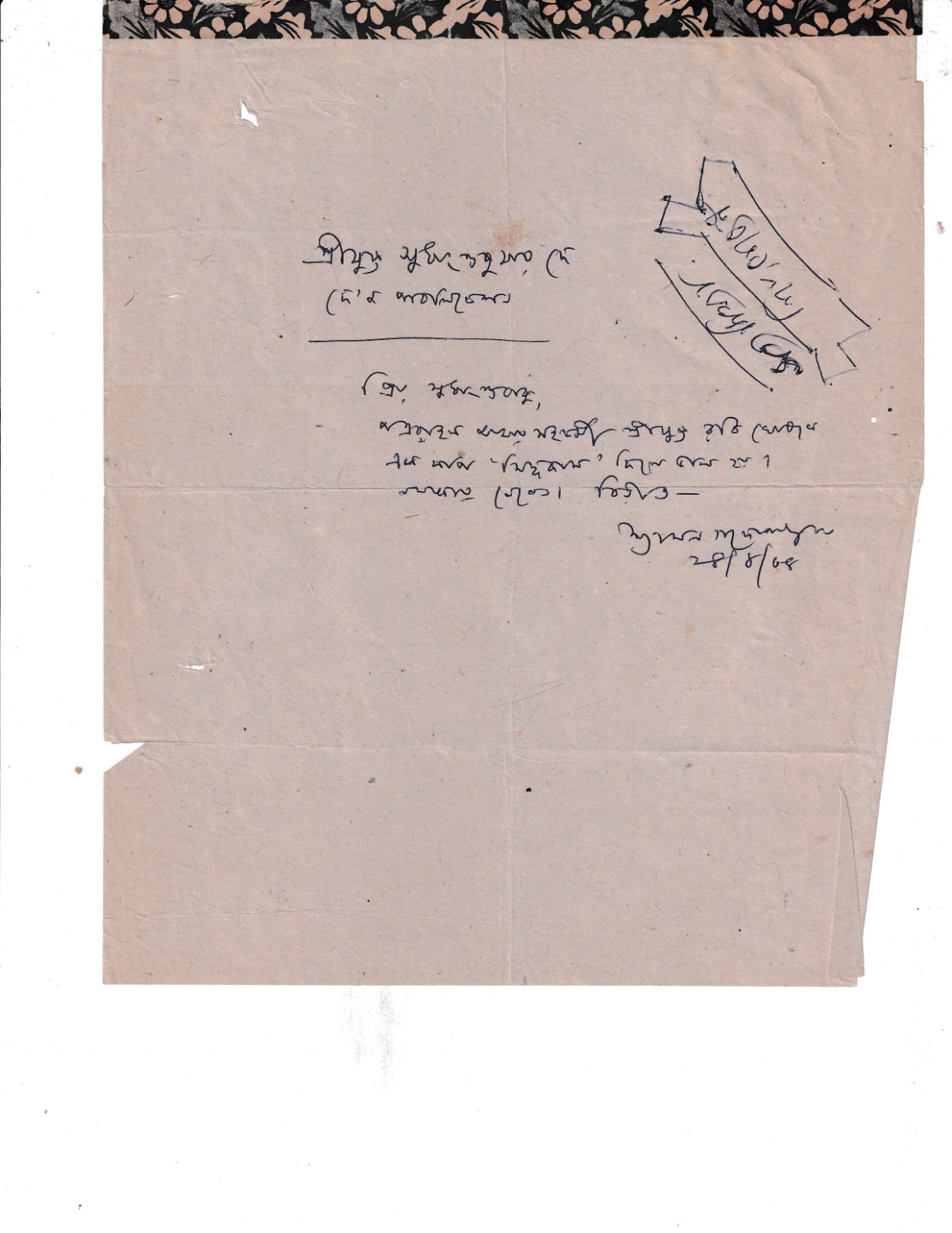

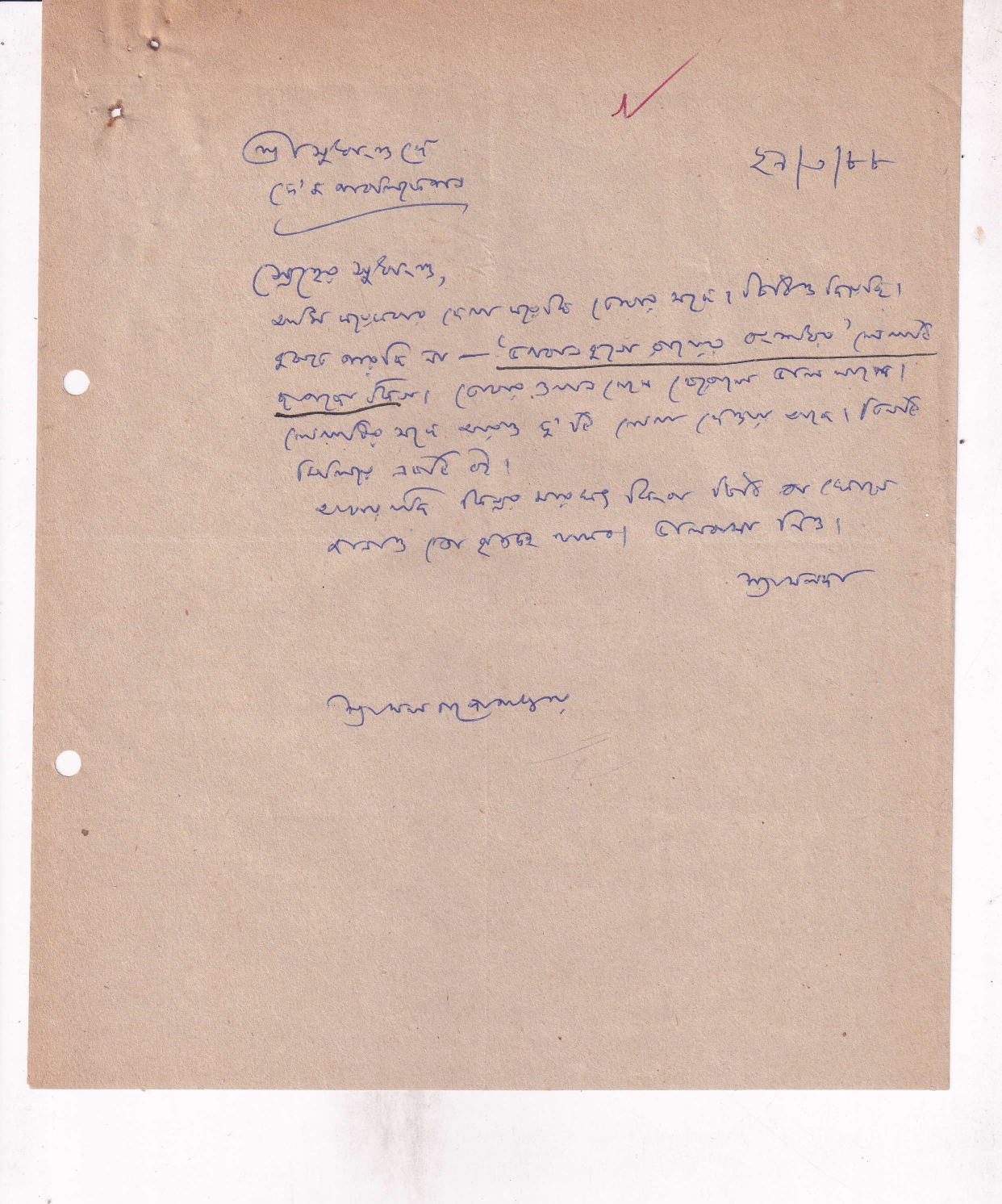

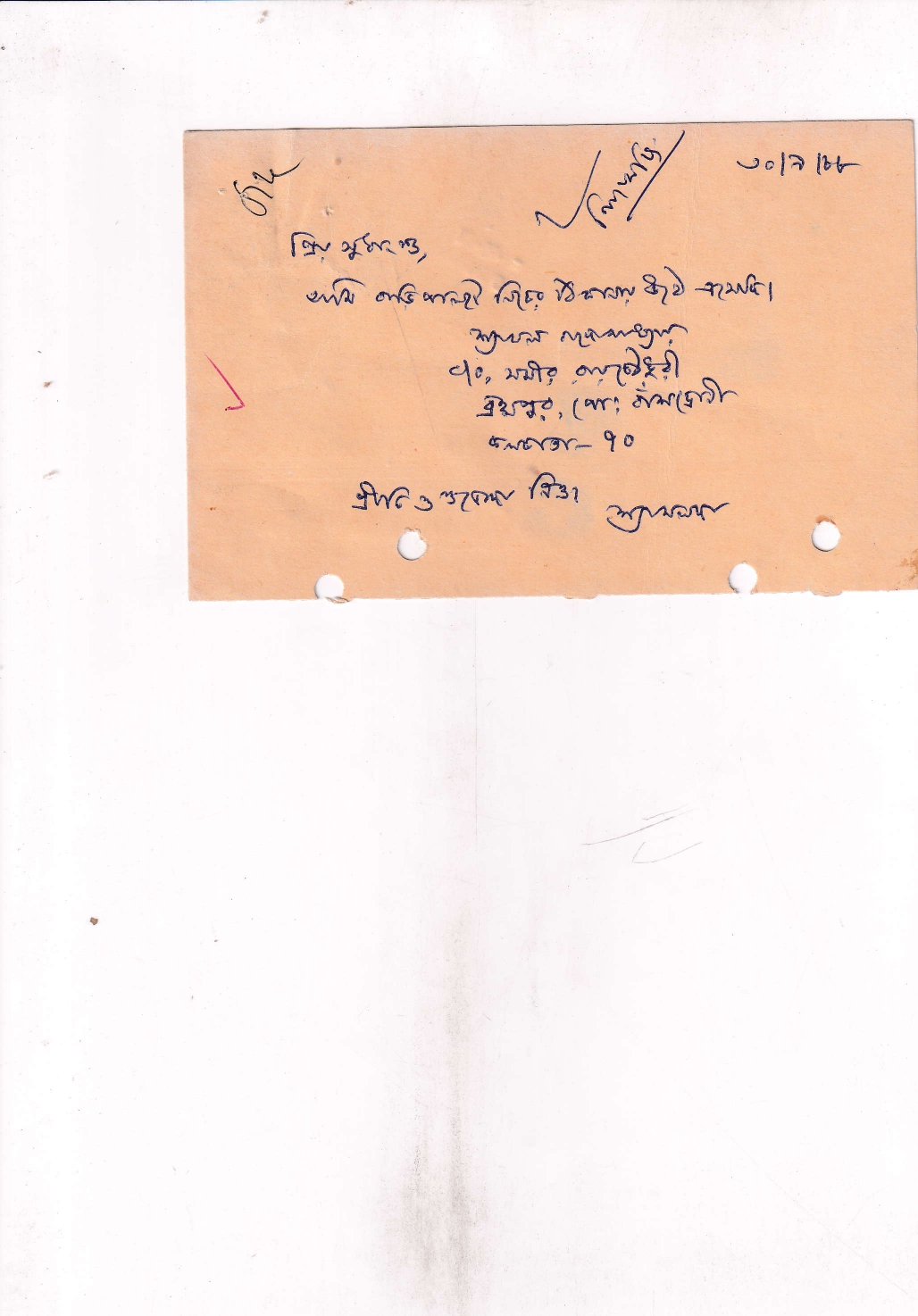

আমার কাছে শ্যামলদার সবচেয়ে পুরোনো যে-চিঠিটা আছে সেটি ‘সিদ্ধকামিনী’ প্রকাশিত হবার তিন মাস পরেই লেখা। ২৪ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে তিনি লিখেছিলেন,

‘প্রিয় সুধাংশুবাবু,

পত্রবাহক আমার সহকর্মী শ্রীযুক্ত রবি ঘোষকে এক কপি ‘সিদ্ধকাম’ [য.] দিলে ভাল হয়।

নমস্কার নেবেন। বিনীত–

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়’

হতে পারে সেসময় হয়তো ‘সিদ্ধকামিনী’ বাঁধানো ছিল না। কারণ, চিঠির ওপরে দেখছি আমাদের প্রকাশনার কোনও কর্মী লিখে রেখেছেন, ‘সত্যমিথ্যা নিয়ে গেছেন’। সেবছরের বাংলা নববর্ষে সুব্রত চৌধুরীর মলাটে প্রকাশিত প্রফুল্লদার ‘সত্যমিথ্যা’ তখন সদ্য প্রকাশিত বই।

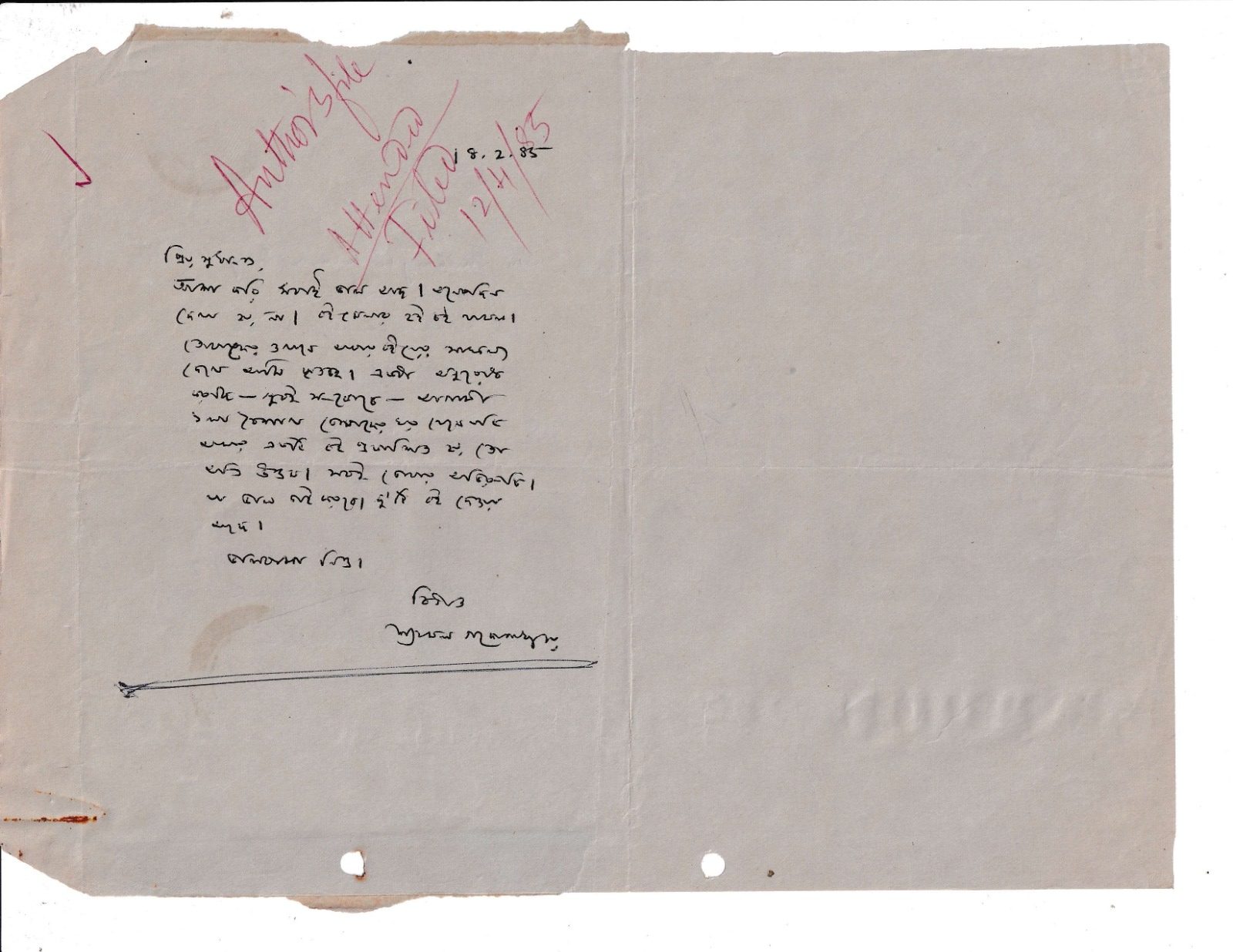

শ্যামলদার দ্বিতীয় চিঠিটাও ‘সিদ্ধকামিনী’ উপন্যাস প্রসঙ্গেই। প্রকাশের প্রায় এক বছর বাদে তিনি লিখলেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

আশা করি সবাই ভালো আছ। অনেকদিন দেখা হয় না। বইমেলার

হইচই থামল। তোমাদের ওখানে আমার বইয়ের সাফল্য দেখে আমি

কৃতজ্ঞ। একটা অনুরোধ করছি– খুবই সংকোচে– আগামী ১ লা

বৈশাখ তোমাদের ঘর থেকে যদি আমার একটি বই প্রকাশিত হয়

তো অতি উত্তম। সবই তোমার অভিরুচি। যা ভাল তাই করবে। দুটি

বই দেওয়া আছে।

ভালোবাসা নিও।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়’

এই চিঠির সম্বোধনে আমার নামের আগে ‘বাবু’ শব্দটি বর্জিত হয়েছে দেখে বোঝাই যাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হতে শুরু করেছে। তবে তখনও নিচে নিজের পুরো নামটা সই করতেন দেখছি। পরে সেটা হয়ে সংক্ষিপ্ত হয়ে শুধু ‘শ্যামলদা’ হয়ে যায়।

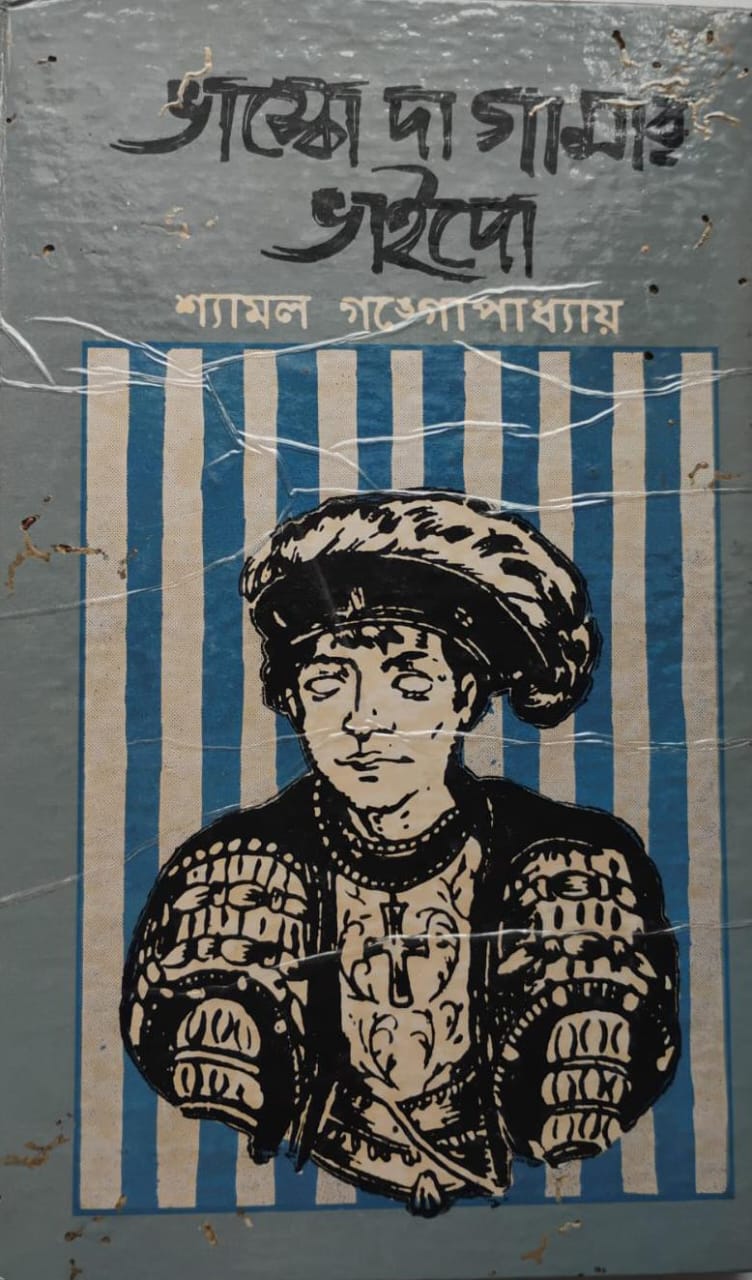

দে’জ পাবলিশিং থেকে শ্যামলদার দ্বিতীয় বইটি কিশোরদের জন্য লেখা– ‘ভাস্কো দা গামার ভাইপো’ ১৯৮৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। লেখাটি সম্ভবত ‘আজকাল’ পত্রিকার ছোটোদের পাতায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে পরপর তিনটে তাঁর লেখা চিঠি পাচ্ছি। সেইসঙ্গে দে’জের প্যাডে লেখা আমার একটা মন্তব্য দেখে বিষয়টা স্পষ্ট মনে পড়ল। দুটো বই বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাকে কয়েকটি বই পুনর্মুদ্রণ করার জন্য বলেছিলেন। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে আমি লিখে রেখেছিলাম, ‘শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়– / কপি দেওয়া আছে/ নতুন চরিত মানস/ তিনটে উপন্যাস মিলে একটা বই হওয়ার কথা।’ নিচে দেখছি লিখে রেখেছি– ‘Reprint করার জন্য দেওয়া ছিল/ 1. হিম পড়ে গেল 1. [য.] স্বর্গের আগের স্টেশন’।

এই পুনর্মুদ্রণের বইগুলি নিয়েই শ্যামলদা সেসময় চিন্তিত ছিলেন। ১২ মার্চ লিখলেন, ‘আমার কোন্ লেখাটি উপন্যাস হিসাবে ছাপার উপযোগী এবং কোন্ কোন্ বই পুনর্মুদ্রণের যোগ্য তা তোমায় বেশ কিছুদিন হল লিখে দিয়ে এসেছিলাম। উপন্যাসের কপি তোমাকে অনেকদিন হল দেওয়া রয়েছে। পুনর্মুদ্রণের বইও দেওয়া রয়েছে। এই বৈশাখে কি আমার উপন্যাসটি প্রকাশিত হবে? বইমেলার বহু আগে কপি দিয়েছি কিন্তু তুমি দেখে উঠতে পারনি তখন। আমি তিনটি মাঝারি উপন্যাসের কপি একসঙ্গে দিয়েছিলাম। একত্রে ১৬/১৭ ফর্মার বই হতে পারত। দে’জ-এর ঘরে আমি এতটা অবহেলিত হব কেন? আমার কথা কি তুমি একটু মনে রাখতে পারো না? এটা কি আমার পক্ষে বেশি দাবি করা হল? একজন বাঙালী এবং লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই? প্রীতি ও ভালবাসা নিও। চিঠির জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।’

আবার ২৩ তারিখের চিঠিতে লিখছেন, “…আমার যে উপন্যাসটির কপি– ‘ভগবান বুনো রায়ের বংশধর’– ছাপার জন্যে দেওয়া ছিল– তা কি তুমি এই বৈশাখে কিছু করছো?…”। এই চিঠির ছ’-দিন পরে ফের আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখছেন,

“স্নেহের সুধাংশু,

আমি কয়েকবার দেখা করেছি তোমার সঙ্গে। চিঠিও দিয়েছি। বুঝতে পারছি না– ‘ভগবান বুনো রায়ের বংশধর লেখাটি’ ছাপছো কিনা। তোমার ওখান থেকে বেরোলে ভাল লাগে। লেখাটির সঙ্গে আর দু’টি লেখা দেওয়া আছে। তিনটি মিলিয়ে একটি বই।

আমায় যদি কিন্নর মারফৎ কিংবা চিঠি বা ফোনে জানাও তো কৃতজ্ঞ থাকব। ভালবাসা নিও।

শ্যামলদা”

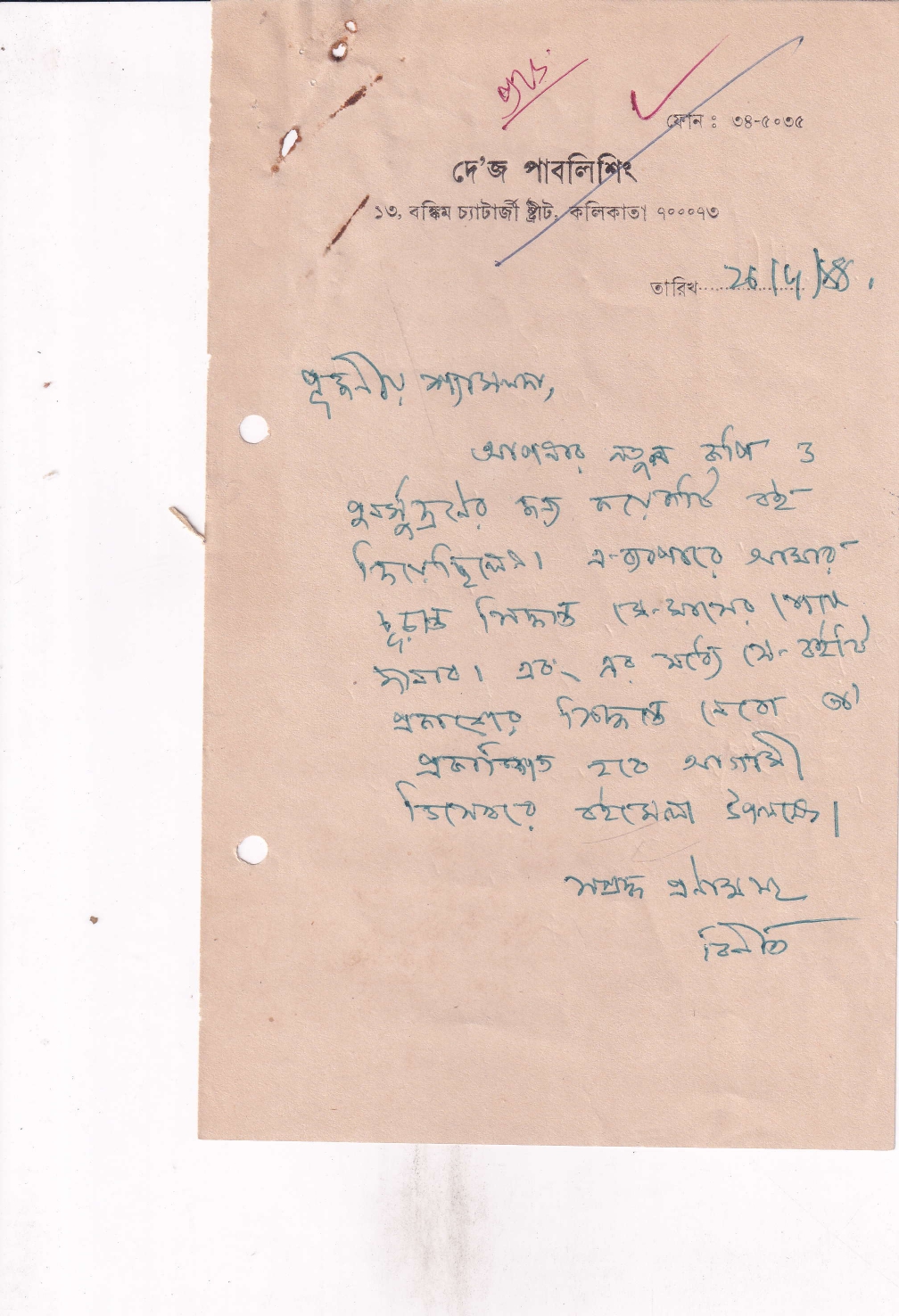

এখন মনে পড়ছে শ্যামলদার বইগুলি তক্ষুনি করতে পারিনি। তবে বছরখানেকের মধ্যেই করেছিলাম। ২৬ এপ্রিল ১৯৮৮ সালে আমার লেখা একটি চিঠির খসড়ায় দেখছি শ্যামলদার উদ্দেশে লিখেছি, ‘আপনার নতুন কপি ও পুনর্মুদ্রণের জন্য কয়েকটি বই দিয়েছিলেন, এ-ব্যাপারে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মে মাসের শেষে জানাব। এবং এর মধ্যে যে-বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেবো তা প্রকাশিত হবে আগামী ডিসেম্বরে বইমেলা উপলক্ষ্যে।’

শ্যামলদা আমাকে শুধুমাত্র ‘হিম পড়ে গেল’, ‘স্বর্গের আগের স্টেশন’ই পুনর্মুদ্রণের জন্য দেননি– ‘অদ্য শেষ রজনী’ও দিয়েছিলেন। ‘হিম পড়ে গেল’ তিনসঙ্গী-র বই ছিল, ‘স্বর্গের আগের স্টেশন’ করেছিলেন প্রসূনদা (প্রসূন বসু) নবপত্র থেকে, আর ‘অদ্য শেষ রজনী’ প্রথম করেছিলেন বিশ্ববাণী-র ব্রজদা (ব্রজকিশোর মণ্ডল)। তিনটি বই-ই অসামান্য । কিন্তু আমি সেসময় বইগুলির পুনর্মুদ্রণ করতে পারিনি।

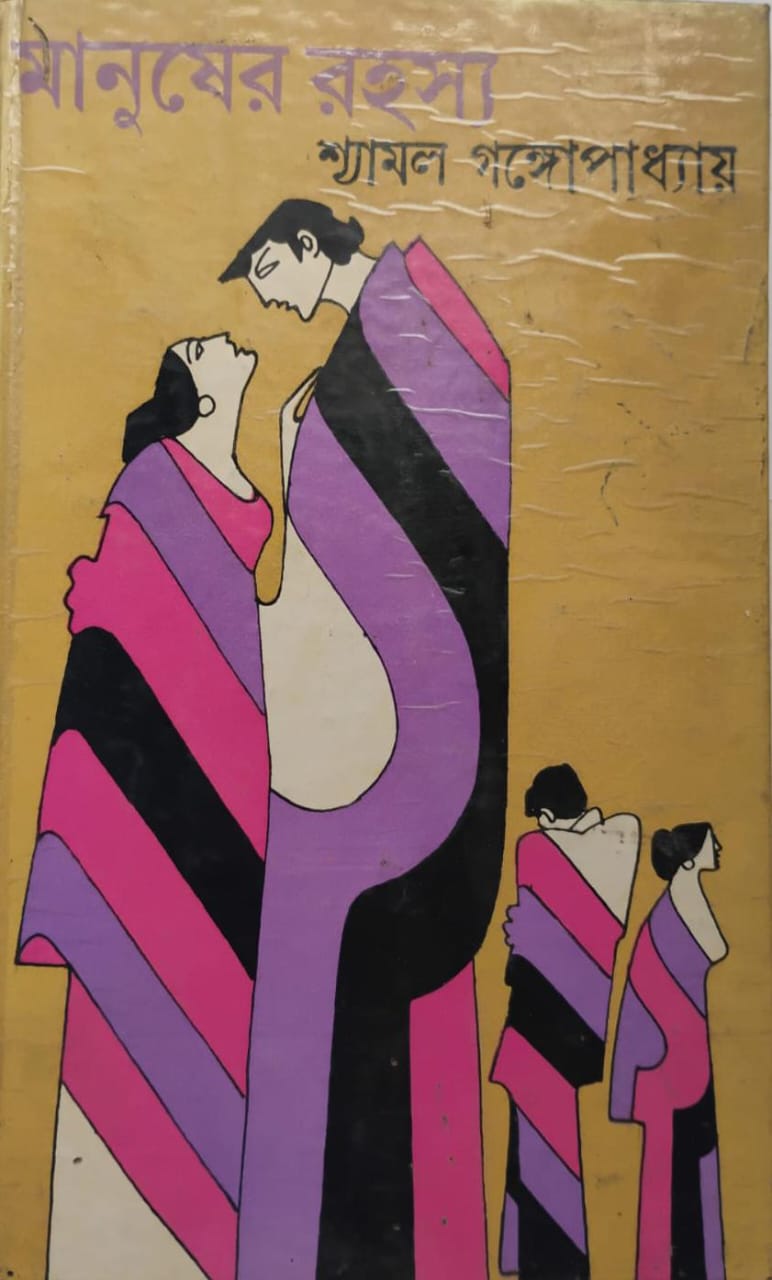

তবে ১৯৮৯-এর বইমেলার সময় দে’জ থেকে বেরুল শ্যামলদার নতুন বই ‘মানুষের রহস্য’। এই বইটি শ্যামলদার দেওয়া তিনটি ছোটো উপন্যাসের সংকলন– ‘দুই অভিযাত্রী’, ‘নতুন চরিতমানস’ এবং ‘ভগবান বুনো রায়ের বংশধর’। বইটি তিনি শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করেছিলেন।

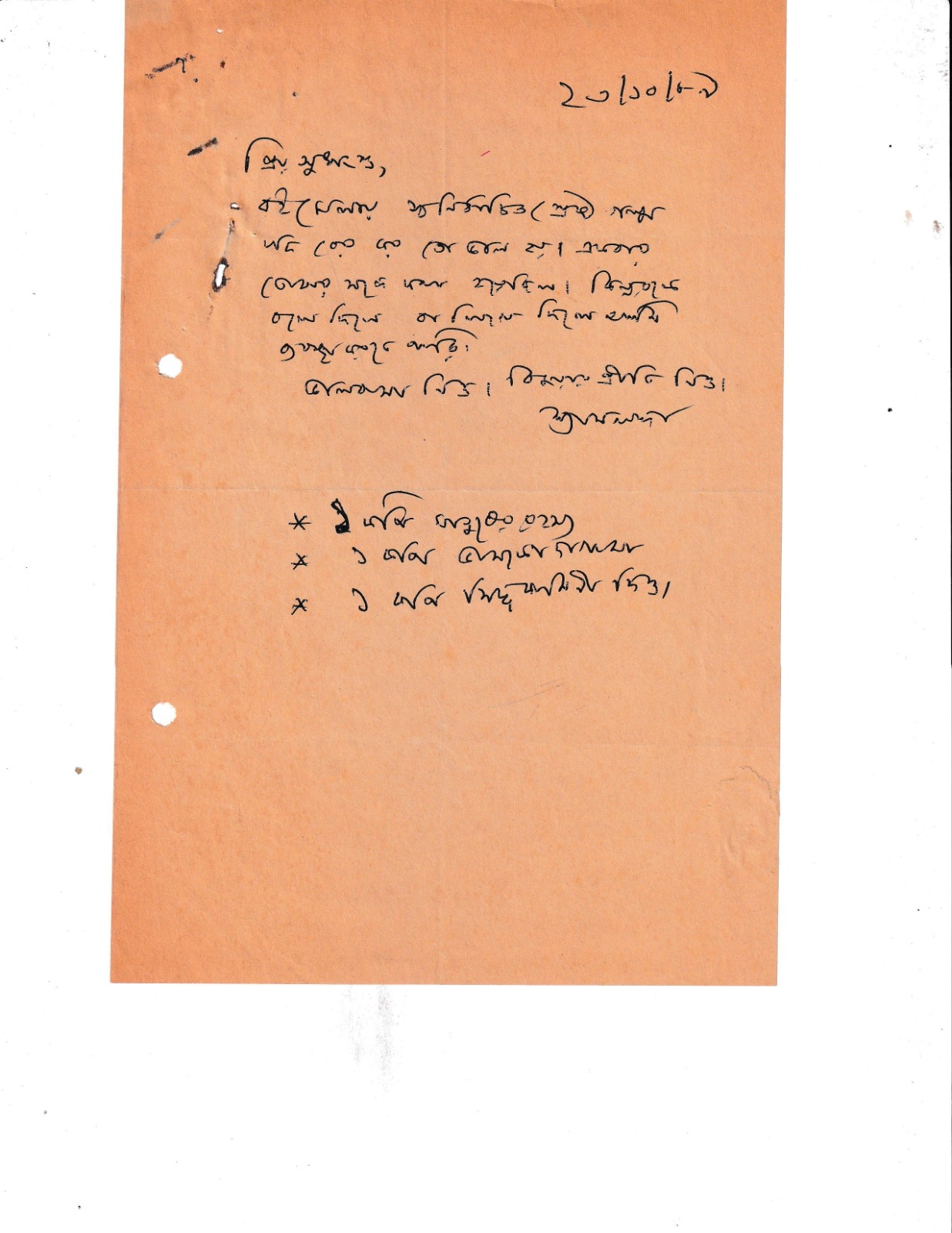

শ্যামলদা একদিন আমাদের দপ্তরে এসে তারিখ না দিয়ে আমাকে ফের একটা চিঠি লিখে আগের বইটির ব্যাপারে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চিঠিতেই দেখছি তিনি নিজের তৎকালীন ঠিকানাও লিখেছেন– ৫৫ জুবিলি পার্ক, কলকাতা-৩৩। শ্যামলদা কোনওদিনই তাঁর চিঠির নিচে নিজের ঠিকানা লিখতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কয়েক মাসের মধ্যেই ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে শ্যামলদা লিখলেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

আমি বাড়ি পালটে নিচের ঠিকানায় উঠে এসেছি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

c/o সমীর রায়চৌধুরী

ব্রহ্মপুর, পো: বাঁশদ্রোনী

কলকাতা- ৭০

প্রীতি ও ভালোবাসা নিও।

শ্যামলদা’

জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর বাড়ি বদলানো একটা ঘটনা। ব্রহ্মপুরের বাড়িটি ছিল হাংরি আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক সমীর রায়চৌধুরীর। তখনকার ব্রহ্মপুরের চেহারা এখন গেলে কল্পনাও করা যায় না। তখন সে-জায়গাটা ছিল পুকুর-ডোবা গাছপালায় ভরা একটা আধা গঞ্জ গোছের জায়গা। ওখানকার মশাও ছিল বিখ্যাত। মশার হাত থেকে বাঁচতে শ্যামলদা ব্রহ্মপুরের বাড়ির বারান্দায় একটা বিশাল মশারি টাঙিয়ে তার মধ্যে টেবিল-চেয়ার পেতে লিখতে বসতেন। মশারির মধ্যে দুয়েকটা টুল-চেয়ারও থাকত। কেউ এলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে ভেতরে বসতে হত।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বলতে গেলে তাঁর চম্পাহাটি পর্বের কথা না বললেই নয়। ১৯৬৫ সালে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটিতে বেশ কিছু জমি-জায়গা কিনে চাষবাস করতে শুরু করেন। ধীরে-ধীরে গ্রামজীবনের সঙ্গে মিশে যান। আর সেই সঙ্গে চলতে থাকে লোকাল ট্রেনে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি। এই পর্বেই লেখা তাঁর অসামান্য উপন্যাস ‘কুবেরের বিষয় আশয়’, যেটি ১৯৬৭ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়।

তাঁর জীবনের সেই পর্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি ১৩৮৩-র সাহিত্য সংখ্যা ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘আমার লেখা’ শিরোনামে লিখেছেন–

‘ঘুরে-ফিরে আমি যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশোনা একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলী। তার মজা, তার আনন্দ। কল্পনায় তার গুলি চালানো কিংবা স্বপ্নে তার ডানা মেলে ওড়া। এই লোকটিকে কখনও সস্তার ফার্নিচারের দোকানদার হিসেবে গাঁয়ের বুনো তেঁতুলগাছ কিনতে পাঠিয়েছি। এই লোকটিই খুনের বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে। আবার এই লোকই গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার হিসেবে অভাবী তাড়িখোর মাতালের বউকে সংসার থেকে ভেগে চলে আসার পরামর্শ দিচ্ছে। একবার অনেক দিন আগে জনসেবক অফিসে বসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিল, তুই নিজের কথা লিখে যা। আমি কিছু পড়িনি, কিছু জানি না। তাই সুনীল যা বলেছিল, তা-ই করি।

এইভাবে খানকয়েক উপন্যাস ও ডজন-কয়েক গল্প লিখবার পর শ্যামল গাঙ্গুলী সত্যিকারের একটা ব্যাপারে জড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা আর ভাড়াবাড়িতে থেকে গল্প লেখা নয়।

জমি। এর সঙ্গে জড়িত দখল। এর সঙ্গে জড়িত আশ্রয়। এর সঙ্গে জড়িত অঙ্কুর। কিংবা নবজন্ম। আর জড়িত লোভ।

সামান্য একটুখানি দিয়ে শুরু হয়েছিল। তা বাড়তে থাকল। সে কী নেশা। অফিসে যাই না। জমি দেখে বেড়াই। একবার মনে আছে– কোনও এক বিখ্যাত চৌধুরীদের বড় কাছারিতে গেছি। সেখানে গেট-লাগানো একটি বিশাল ঘরে শুধু দলিল থাকে। বাবুরা সাদা হাফশার্ট আর ধুতি পরেন। ওঁরা স্টেটের দারোয়ান সঙ্গে দিলেন। এক লপ্তে আশি বিঘা বিক্রি করবেন। জলে ডোবা জমি। সস্তায় দেবেন।

বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে কোমরজল ভেঙে রেললাইনের পাশে পৌঁছলাম। কয়েক মাইল জায়গা জলে সাদা হয়ে পড়ে আছে। বাতাস উঠলে সেখানে ঢেউ খেলে। স্টেটের দারোয়ান দূরের একটি ধ্যানস্থ মাছরাঙা দেখিয়ে বলল, পুবে চৌধুরীবাবুদের জমি ওই পর্যন্ত। পশ্চিমে আর মাছরাঙা পেল না বেচারা। জল ভাঙছি তো ভাঙছিই। এক রকম নেশা।

আকাশের নিচে নির্জনে কত মাঠ পড়ে থাকে। তাদের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় অদ্ভুত লাগে। প্রান্তরের সাতটা তালগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এরাই এই প্রান্তরের রক্ষক। ধানক্ষেত খুঁড়ে লোকে কচ্ছপ বের করছে। পুকুর কাটতে গিয়ে ১২ হাত নিচে নৌকার গলুই পাওয়া গেল। একদা তা হলে এখানে নদী ছিল। জমির অনন্ত রহস্য। তার সঙ্গে কোর্ট-কাছারি। দলিল-দস্তাবেজ। উকিল-মুহুরি। লোভ। শরিকানি। অন্তহীন।…

…জমির সঙ্গে-সঙ্গে আমার অজান্তেই আমি ফসলে চলে গিয়েছিলাম। একটি ধানচারা। তাকে বড় করে তার থেকে ধান তোলা। তার স্বভাব। সেই ধানের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের কোন্ অতীত থেকে নাড়ির যোগ– সবই আমাকে ভাবাতে লাগল। সেই প্রথম দেখলাম– হাল দিতে-দিতে চাষি বলদের সঙ্গে আপন মনেই জীবন, সংসার, বর্ষা, বউ, চাষবাস নিয়ে কথা বলে আর তার লেজ মোচড়ায়। চাষি ও বলদ একসঙ্গে ডোবার জলে মুখের ছায়া দেখে। চাষি-বউয়ের হাতে গড়া রুটি গোহাটা থেকে ফেরার পথে চাষি খিদের চোটে নতুন কেনা বলদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। এ সব দেখে গল্প লিখলাম– হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী, যুদ্ধ ইত্যাদি। এর পাশে সফিস্টিকেটেড ইস্পাত কারখানা, ফানুস, গড়িয়াহাটার মোড়, এককালের ছাত্র-রাজনীতি সবই তুচ্ছ লাগতে লাগল। পাগলা নদী দিয়ে জলপথে গিয়ে একদিন পরিত্যক্ত সুন্দরবনের দ্বীপে মেদনমল্লের দুর্গ দেখলাম দূর থেকে। ছাদ নেই। শ্যাওলামাখা দেওয়াল। বিশাল দিঘি দামে ঢাকা। বাঙালি নৌ-সেনাপতির নৌ-ঘাঁটি। কী করে যেন কুবেরের বিষয় আশয় উপন্যাসে এ সব কথা এসে গেল। ফসলেরও একটা নেশা আছে। সে নেশা আসলে দখলের। আরও কত আমার করায়ত্ত করা যায় !…’

এসবই আমার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগের ঘটনা। কিন্তু ‘কুবেরের বিষয় আশয়’ লেখার পর লেখক-পাঠক মহলে তাঁর যে-অভিনন্দন প্রাপ্য ছিল, তা তিনি পাননি। তা নিয়ে তাঁর অভিমানও ছিল। ‘একটি উপন্যাসের আয়ু’ নামে লেখাটিতে তিনি লিখেছেন–

‘ধারাবাহিক উপন্যাস। সাপ্তাহিকে চিঠি এল, প্রিয় সম্পাদক, এসব ছাপেন কেন?

এক দাদা বললেন, হোয়াট ইজ প্রুভড?

এক মাসি বললেন, ডারটি।

দাদা এরপরেও বললেন, জাঁ ক্রিস্তফ পড়ে দ্যাখ। ওয়ার অ্যান্ড পিস পড়েছিস?

না।

তবে উপন্যাস লিখবি কী করে ?

এক ছোটভাই চিঠি লিখল। বড্ড সাবজেকটিভ লেখা। নৈর্ব্যক্তিক নিস্পৃহতা নেই।

ভাবলাম–হবেও বা। ওরা যা বলছে তাই ঠিক।

প্রকাশক বিজ্ঞাপন করেন না। রয়ালটি অনিয়মিত। বইটি হারিয়ে গেল। কে খোঁজ রাখে। অমন বই তো অনেক বেরোয়।

এখন এই নিবন্ধ লেখকের কাছে এমন অনেক নবীন লেখক আসেন, যাঁরা বয়সে লেখকের পুত্রতুল্য। তারা বইটির নাম বলেন। লজ্জায় চুপ করে থাকি। কিছুই তো প্রমাণ করতে পারিনি। বড় সাবজেকটিভ। ছাপা হওয়াই অনুচিত হয়েছিল। ও বইয়ের কথা আবার কেন? নিজে একদিন পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। অপাঠ্য।

একটি মেয়ে একদিন এল। সে নাকি পি. এইচ. ডি. করবে। বইটা পড়েছে। আমার মুখ থেকে মতামত চায়। কী লজ্জা কী লজ্জা!

তারপর এখন দেখছি, কেউ কেউ চিঠিও লিখছে বইটা নিয়ে। পড়ে আরো লজ্জা পাই। সাপ্তাহিকে বেরোবার সময় সম্পাদক ওটাকে উপন্যাস বলেই গণ্য করেননি। ক্ষমা-ঘেন্না করে বিজ্ঞাপন করতেন: ধারাবাহিক রচনা। আচমকা চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, আর চার কিস্তির ভেতর শেষ করে দাও।

তাই শেষ করেছিলাম।

সেই সম্পাদক বারো বছর পরে সেদিন বললেন, কী বই লিখেছিলে। ক্লাসিক।

আমি ধন্য হয়ে কৃতার্থের হাসি হেসেছিলাম।’

আমার পড়া শ্যামলদার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প ‘চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়’ গল্পটাও এই পর্বেই লেখা। কিন্তু কলকাতার লেখক মহলে তাঁর কোনও তাৎক্ষণিক কদর হয়নি। শ্যামলদা লিখেছেন–

‘একদা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, হোয়াট ইজ লফটি ইন ইওর স্টেয়িং ইন এ ভিলেজ ? একজন কবি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আপনি তো ওই লক্ষ্মীকান্তপুর লাইন নিয়ে গল্প লেখেন।

এর কোনও কথারই জবাব হয় না। দিলেও বুঝবে না। কিছু দাবি করছি না। কাউকে ছোট করছি না।’

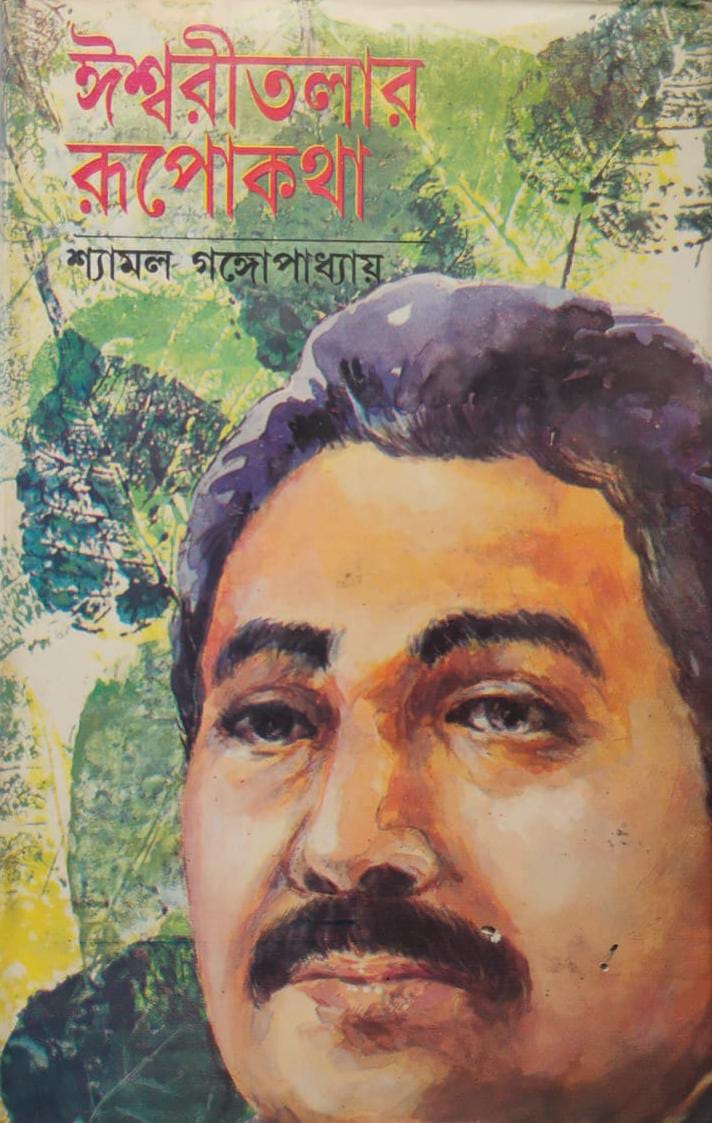

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি অসামান্য উপন্যাস ‘ঈশ্বরীতলার রূপোকথা’ও আমার খুবই প্রিয় একটি বই। বইটি প্রথমবার কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই, কিন্তু আমি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে উপন্যাসটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করি। বইয়ের ব্যাক-কভারে লেখা হয়েছিল– “এই ঈশ্বরীতলা ভূগোলের বাইরে হলেও এর নিজেরও একটা ভূগোল আছে, ইতিহাস আছে। এখানেই অনাথবন্ধু বসুর নতুন বাড়ি। অনাথবন্ধু দয়ামায়া, রাগ-দুঃখে ভরা একজন উনচল্লিশ বছরের বাঙালি। স্ত্রী, দুটি মেয়ে, ভূমিহীন মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী নিয়ে তার সংসার-লোকের কথায় চিড়িয়াখানা। পশুপাখির কথা অনাথ বুঝতে পারে, অনাথের কথাও তারা। অনাথবন্ধু জীবনের অর্থ খোঁজে ঈশ্বরীতলার নির্জন প্রকৃতি আর জীবজন্তুর মাঝে। জীবন এখানে প্রত্যক্ষ। মানুষের হাসিতে আকাঙ্ক্ষা এখানে ফেনা হয়ে ভেসে ওঠে। এখানেই অনাথের স্বপ্ন আর রসস্থ জগৎ, আবার এখানে স্বপ্ন খানখান ভেঙে যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর মানুষের কুটিলতায়। নিয়তি-নির্দিষ্ট অনাথ তখন অসহায়। ঈশ্বরীতলার নীল স্বপ্নের আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে সংসারের স্থূল অভাবী চেহারা। গ্রাস করে অনাথের প্রিয় যা-কিছু সব। নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে তা মেনেও নেয় অনাথ। অনাথের মনে হয়, ‘আসলে শেষ অব্দি থাকে কি? থাকে তো এই মানুষটা। এই আমি। আমার দেখা। আমার তেষ্টা। আমার কষ্ট। আমার সুখ।”

আমার ধারণা বাংলা সাহিত্যে ‘কুবেরের বিষয় আশয়’-এর মতোই ‘ঈশ্বরীতলার রূপোকথা’ও একটি বিরল সংযোজন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, ১৯৯৬ সালেই শ্যামলদার ‘বেঁচে থাকার স্বাদ’ নামে বইটির কথা। দে’জ পাবলিশিং থেকে শ্যামলদার দুটি ছোটো উপন্যাস– ‘বেঁচে থাকার স্বাদ’ আর ‘স্বপ্নসম্ভব’ একত্রে ‘বেঁচে থাকার স্বাদ’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির উৎসর্গের পাতাটি বেশ অন্য রকম। সেখানে লেখা হয়েছে– ‘শুক্লা মুখোপাধ্যায়/ অমল মুখোপাধ্যায়ের জন্য/ তিরিশ বছর পরে ফিরে এসে যার অভাবে/ টালিগঞ্জ তো আর তেমন লাগছে না।’ যতদূর মনে পড়ছে এই সেই টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে ঘড়িঘর। যেখানে তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে। আমিও ওই বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছি।

শ্যামলদা নিজে যেমন খেতে ভালোবাসতেন, তেমনই খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। ইতি বউদির রান্নার হাতও খুব ভালো ছিল। তাছাড়া বাজারহাট, রান্নাবান্না নিয়ে শ্যামলদার আগ্রহের কথা যাঁরা ‘আজকাল’ পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক রচনা ‘বাজার সফর’ পড়েছেন, তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। এখন আজকাল প্রকাশনী থেকেই ‘বাজার সফর সমগ্র’ বই হয়ে বেরিয়েছে।

১৯৮৯ সালে ২৩ অক্টোবর একটি চিঠিতে শ্যামলদা লিখেছিলেন, ‘বইমেলায় স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প যদি বের কর তো ভাল হয়। একবার তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্নরকে বলে দিলে বা লিখে দিলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি।…’

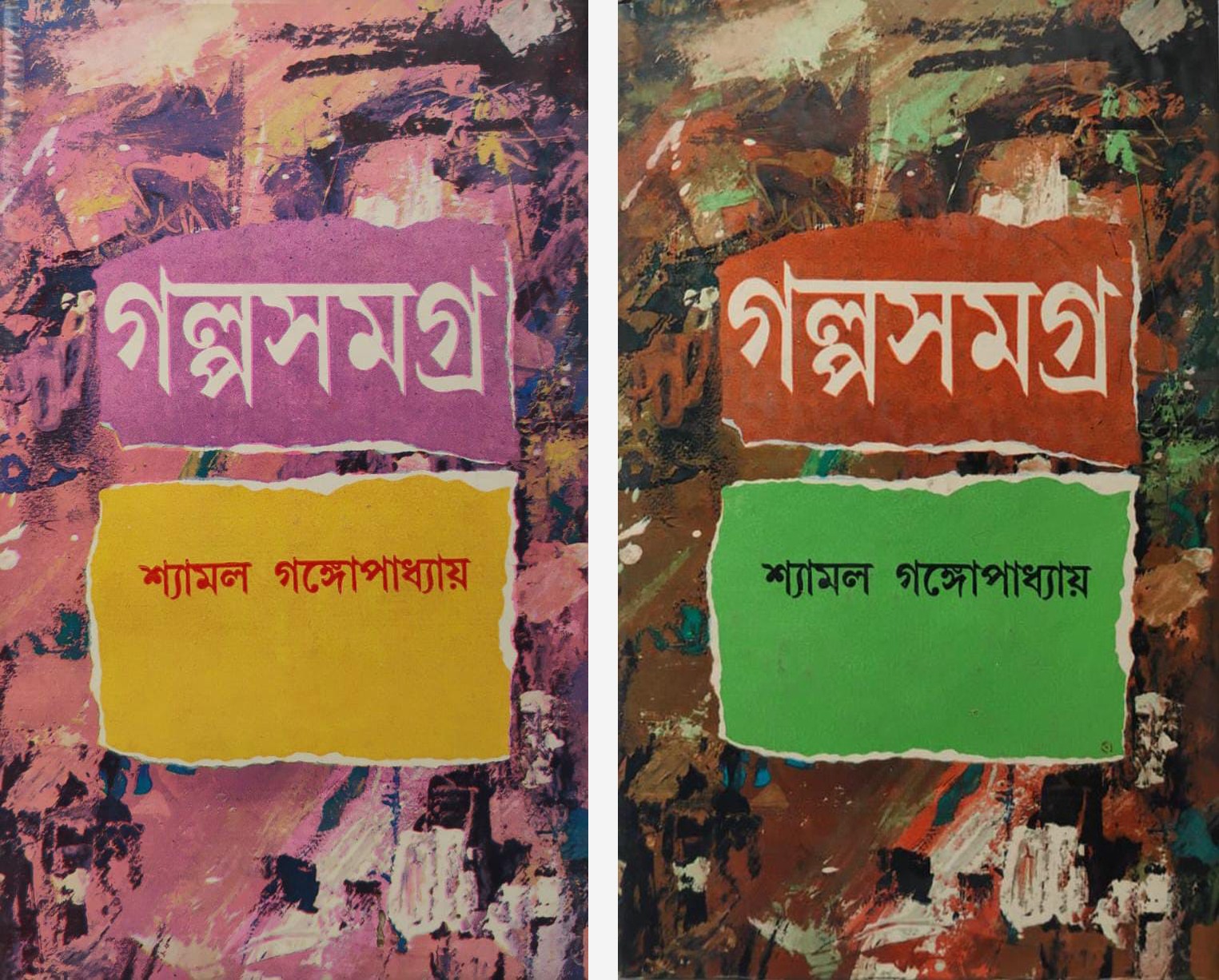

কিন্নরদা (কিন্নর রায়) শ্যামলদার অনুজ লেখক এবং অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। তখনও শ্যামলদা ‘যুগান্তর’-এই কাজ করেন, কিন্নরদাও সেখানে। আর আমার সঙ্গে কিন্নরদার বন্ধুত্বের কারণে আমাদের প্রায়ই দেখা হত। সেজন্যই শ্যামলদা লিখতেন কিন্নরদার মাধ্যমে খবর পাঠাতে। কিন্তু সেই সময় অবশ্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্পের বই আমি করতে পারিনি। তবে নয়ের দশকেই শ্যামলদার ‘গল্পসমগ্র’ প্রকাশিত হতে থাকে দে’জ পাবলিশিং থেকে। ১/৮ ডিমাই সাইজে ‘গল্পসমগ্র’-র পাঁচটি খণ্ড এখন তিন খণ্ডে রয়্যাল সাইজে প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের প্রকাশনার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সিরিজে শ্যামলদার বইটি আমি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করতে পারিনি। অবশ্য এই নামে অন্য প্রকাশনা থেকে একটি বই তাঁর ছিল। ২০০৩ সালের বইমেলার সময় দে’জ থেকে শ্যামলদার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশিত হয়। মোট ২১টি গল্প নিয়ে তৈরি বইটি নির্মাণে কিন্নরদা এবং সমীর চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথা বলতেই হবে।

বইটির বিশেষত্ব হল, এটিতে কাল পরম্পরা মেনে গল্প সাজানো হয়নি– শ্যামলদা জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছে যে-সব গল্প লিখেছেন, তাদের শুরুর দিকে নিয়ে এসে ক্রমে পিছিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবার এসেছে নতুন গল্প। তাঁর লেখক জীবনের কালখণ্ডকে ধরার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। যেসব গল্প তিনি লিখেছেন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার কিছুদিন আগে, সেগুলিই এসেছে সবার আগে। যদিও সে-গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায়, তাতে যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। বরং আছে তীব্র জীবনরসিক এক মানুষের একটু-একটু করে জীবনরস পান করার বিপুল আগ্রহ।

এই বইয়ের ‘প্রকাশকের নিবেদন’-এ আমি লিখেছিলাম, ‘পঞ্চাশের দশকে লিখতে আসা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক। গল্পকে তিনি জীবন-আবিষ্কার বা উন্মোচন মনে করতেন। এই সংকলনের একুশটি গল্পে বার বার সেই আবিষ্কারের এক অনন্য আয়োজন দেখি। জীবনকে কত ভাবে যে তিনি দেখেছেন, কত ধরনের কোণ থেকে– তা এই গল্পগুলির ভিতর দিয়ে না গেলে বোঝা যাবে না। এমন কি অনেক সময় পাঠকের প্রচলিত পাঠাভ্যাসে ধাক্কাও দিয়ে যায় এই সব আখ্যান।

প্রয়াত এক কথাকারের গল্প নির্বাচন করা বেশ কঠিন, আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে সহজও। কঠিন এই জন্যে, ‘শ্রেষ্ঠ’ শিরোপা যুক্ত সংকলন প্রকাশের সময় লেখকের কোনো সক্রিয় উপস্থিতি, ভূমিকা থাকছে না। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো রকম সহায়তা করতে পারছেন না এই ব্যাপারে। সে ক্ষেত্রে কাজটি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় বৈকি। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে পাঠকের চোখ দিয়ে বানিয়ে তোলা এই সেরা তালিকা অনেকটাই সহজতর হয় লেখক শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকার ফলে। কারণ তখন একজন লেখকের সৃষ্টি আর পাঠক মুখোমুখি বসার সুযোগ পেয়ে যান। এই সামনা সামনি বসে পড়া অবশ্য খুব ‘জলবৎ তরলং’ বিষয় নয়।’

দেশভাগের বলি, এমন একটি পরিবারের সন্তান শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমজীবনে ছাত্র রাজনীতি করার অপরাধে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হবার পর হাওড়ার বেলুড়ে ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরিতে ৩০ টনের ওপেন হার্থ ফার্নেসের হেল্পার পদে কিছুদিন কাজ করেছেন। সেই কারখানার গেটে একটা সস্তা খাবারের দোকান ছিল। সেই দোকানটিকে নিয়েও তিনি একটা গল্প লিখেছিলেন, ‘মহাকাল কেবিন’। যদিও গল্পটি এখনও পর্যন্ত খুঁজে বের করা যায়নি। এর বছর দুই আগেই তিনি জীবনের প্রথম গল্পটি লিখেছিলেন, ‘চর’। সেটি ‘অগ্রণী’ পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়। একবার একটি গল্পপাঠের সভায় তিনি ওই গল্পটি পাঠ করেন। সে-সভার সভাপতি ছিলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। গল্পপাঠের পর ‘রোগামতো বয়স্ক এক ভদ্রলোক’ তাঁকে বলেন, কাল সকালে গল্পটি আমার বাড়িতে নিয়ে যেও। উত্তরে শ্যামলদা ভদ্রলোকের ঠিকানা জিগ্যেস করেন। উনি জানান, ফোন গাইডে পাওয়া যাবে। শেষে শ্যামলদা ভদ্রলোকের নাম জানতে চাইলে উপস্থিত সকলেই অবাক হন। ওই ভদ্রলোককে চেনে না এ কেমন লেখক! কিন্তু সেই ‘রোগামতো বয়স্ক’ মানুষটি শান্ত স্বরে নিজের নাম বলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

……………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

……………………………..

শ্যামল কিস্সা এখানেই শেষ নয়, পরের পর্বে তিনি ফিরছেন এক জাদুকরী হাওয়াগাড়ি চড়ে, যে হাওয়াগাড়িতে বসে থাকবে কবেকার বাংলাভাষা, বসে থাকবেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে, এবং মাঝরাস্তায় হাত দেখিয়ে উঠে পড়বেন ভবিষ্যতের পাঠক, এই যেমন আপনি।

অনুলিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব…………………

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved