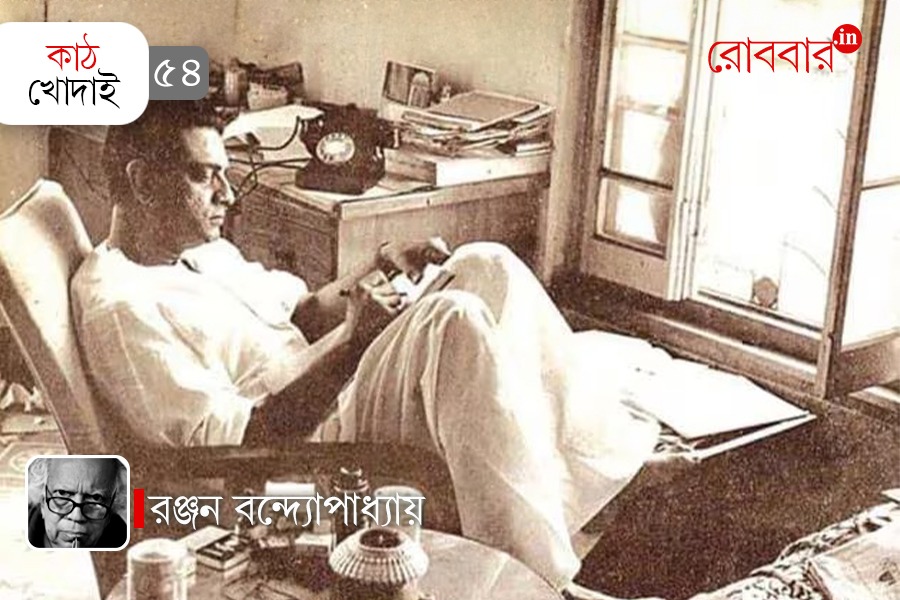

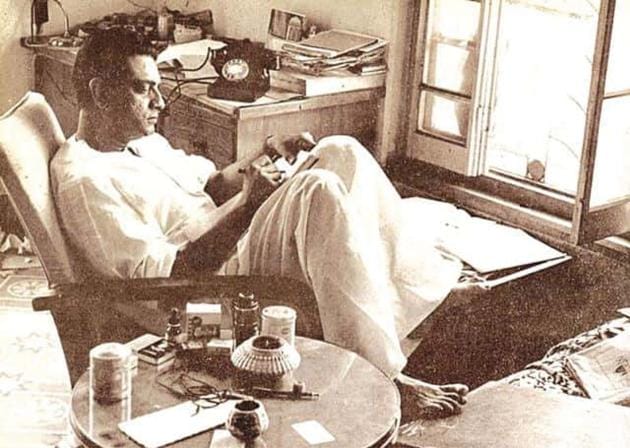

এক এক দিন সন্ধ্যার দিকে মানিকদাকে খুব ক্লান্ত দেখি। কেমন যেন কষ্ট হয় মনের মধ্যে। ক্লান্ত সত্যজিৎ দু’টি জানুর ইজেল-এ ধরে রেখেছেন কাঠের পিঁড়েটাকে। ফেলুদার গল্পের জন্য ছবি আঁকছেন। ছবি আঁকছেন তাঁর ছোটগল্পের জন্য। ছবি আঁকছেন শঙ্কু কাহিনির। বাড়ি ফেরার পথে রোজ একটা ভাবনা আসে মনে, একদিন হয়তো আসবে আমার জীবনে, মানিকদা নেই– আমি থেকে গিয়েছি। নিজেকে অসহায় মনে হয়। না, ঠিক অসহায় নয়। আর কারও কাছে মনের আশ্রয় পাব না আমি। একটা কথা কোনও দিন মানিকদা জিজ্ঞেস করা হয়নি। লেখা, আঁকা, টাইপ করার সময় কখনও কখনও হাঁটু দুটোর দিকে ওই ভাবে তাকিয়ে থাকেন কেন? মানিকদা, আপনার এত বড় লেখার ঘর, ভাবনার ঘর, বসার ঘর, আঁকার ঘর, আড্ডার ঘর, সমস্ত ঘর জুড়ে লেখাপড়া আর সৃষ্টির চিহ্ন, সরঞ্জাম। কিন্তু লেখার টেবিল নেই কেন মানিকদা?

৫৪.

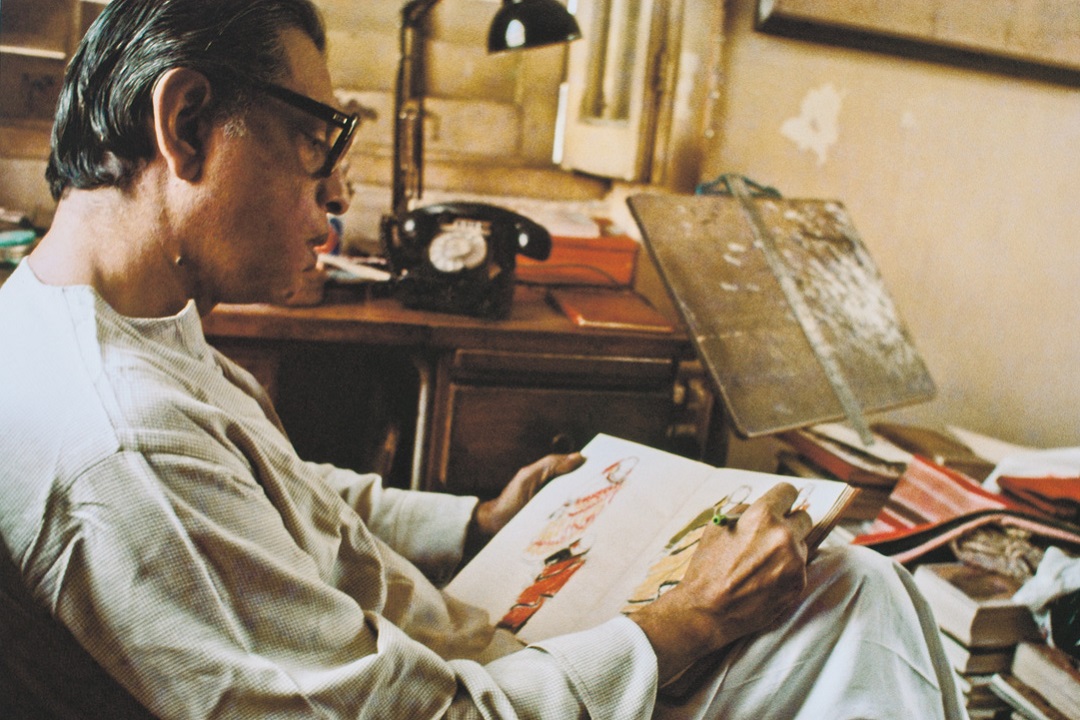

হঠাৎ এক বার্তা এল আমার তরুণ সতীর্থ সম্বিতের কাছ থেকে, যে মাঝে মধ্যেই বিদুৎ চমকের ভাবনা পাঠায়, এবারের ঝলক– আপনি তো সত্যজিৎ রায় নিয়েও একটা পর্ব লিখতে পারেন, ওঁর তো জবরদস্ত একটা লেখা/ আঁকার টেবিল ছিল। ‘জবরদস্ত’ টেবিলই বটে। মনে পড়ে গেল সত্যজিৎ রায়ের দু’টি হাঁটু। সত্যজিৎ রায়ের দু’টি অন্তহীন সুঠাম পা। সত্যজিৎ রায়ের চেয়ারে বসার ভঙ্গি। চেয়ারে বসে হাঁটু দু’টি গুটিয়ে উঁচু করার পরেও তাঁর পা দু’টি পৌঁছে গিয়েছে সামনে রাখা একটা তক্তপোশের ওপর, যার ওপর গোছা গোছা বই-খাতা-কাগজ, আরও কত কী! ওই উঁচু হয়ে থাকা ক্লান্তিহীন ক্ষমতার দু’টি হাঁটুই ধারণ করে আছে একটি পিঁড়ের মতো মোটা ভারী চৌকো কাষ্ঠখণ্ড। যেটা সত্যজিতের জবরদস্ত টেবিল। ওই টেবিলে উনি লেখেন, ক্যালিগ্রাফি করেন, আঁকেন, বিচিত্র ডিজাইনের সৃজনে নিবদ্ধ হন। একদিন এক টানে আমার সামনে আঁকলেন পিকাসোর মুখ, মারাত্মক দু’টি চোখ সমেত। ওঁর হাঁটুর টেবিলে আমার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছে ফেলু মিত্তির, লালমোহন গাঙ্গুলি। সত্যজিৎ রায়কে ইংরেজি লিখতে দেখেছি। তখন আর কাষ্ঠখণ্ড নেই। হাঁটুর সাপোর্ট দিয়ে কোলের ওপর পোর্টেবল টাইপরাইটার বসিয়ে সোজা চেয়ারে খাড়া হয়ে লিখছেন ইংরেজি লেখা। ধরা যাক, সেই লেখার বিষয় চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যের গুরুত্ব। তিনি লিখছেন সাবলীল স্রোতে, অনর্গল শব্দে, বহমান বাক্যে: The script is the basis of the film, it’s blueprint, it’s skeleton. It is an indispensable first step in film making.

কী জানি কেন, সত্যজিৎ রায়ের দু’টি হাঁটুকে আমি কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারি না তাঁর বহুমুখী, প্রবল প্রতিভা থেকে। তাঁর প্রায় সমস্ত চিত্রনাট্য এবং তাঁর চিত্রনাট্যের পাতায় পাতায় আঁকা দৃশ্যকল্প– সবই তো রচিত তাঁর জানুর জবরদস্ত টেবিলে। তাঁর প্রতিভার প্রকাশ বিচিত্রভাবে ঋণী তাঁর ক্লান্তিহীন বলিষ্ঠ নিরন্তর সমর্পিত দু’টি জানুর কাছে। সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা আক্ষরিক অর্থে আজানুলম্বিত।

একটা কথা এখানে বলা জরুরি। আমার জীবনে এত বড় প্রতিভাকে এত কাছ থেকে এতদিন ধরে কাজ করতে দেখতে পাব– এমন রূপকথা আমি ভাবতে পারিনি। এমন একটা সৌভিক সময় এসেছিল আমার জীবনে, যখন হয়তো পরপর কয়েক দিনই পেয়েছি তাঁর সান্নিধ্য। তাঁর দরজায় কলিং বেল না বাজিয়ে ঢুকতাম সেই দরজা দিয়ে, যে-দরজা খুলত আমার দেখা সবথেকে লম্বা বারান্দায়। এবং বারান্দায় ঢুকেই ডান ধারে বাবুর (সন্দীপ রায়ের) ঘর। বাবু আমার থেকে বেশ খানিক ছোট। কিন্তু আড্ডায় বেশ বিচক্ষণ, সাবলীল, রসালো। সুতরাং দারুণ জমত! বাবু-ই আমার কম্পাস, মানিকদার মন কোন দিকে– সেটা বোঝার জন্য। আসলে মানিকদার সময়ের জন্য আমার ওত পাতার ঘর ছিল বাবুর ঘর। আমার যে তেমন কোনও দরকার বা দেখা করার যুতসই কোনও অজুহাত, নেহাত ছুতোও থাকত, তা তো নয়। মানিকদা সেটা বুঝতেন। কিন্তু আমার চুপচাপ বেড়ালের মতো পাশে বসে থাকাটা উনি মেনে নিতেন, হয়তো মায়া মমতায়। সহ্য করতেন। আর আমি লক্ষ করতাম সত্যজিৎ রায় নামের অবিস্মরণীয় প্রতিভার ভাবনা ও লেখা ও সৃজনের ভঙ্গিগুলি। তখন বুঝতে পারিনি আমার মন, আমার শ্রদ্ধা, আমার ভালোবাসা শুষে নিচ্ছে তাঁকে, ভাবতে পারিনি যা কিছু শুষে নিচ্ছে আমার মন, সেই ক্লোজআপ-এর সব থেকে যাবে আমার স্মৃতিতে। এবং কোনও একদিন বহু বছর পরে সেই সব খণ্ড খণ্ড মুহূর্তের ছবি ফুটে উঠবে আমার লেখায়। পরপর সাজানো ছবি। ধুলো ঝাড়তে হল না। একেবারে জ্যান্ত ঘটমান বর্তমান। সেই মানিকদা। এইমাত্র সান্ধ্য স্নান সেরে ওঁর লেখা, আঁকা, আড্ডা, ভাবনা, অন্য আরও কত কী ব্যস্ততা বা চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকার বা পিয়ানোতে সুর তোলার ঘরে ঢুকলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। উনি ইঙ্গিত করে বসতে বললেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম ওঁর বসা পর্যন্ত। আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি ব্যাকব্রাশ করা চুল থেকে মানিকদার ঘাড়ের পাশ দিয়ে একটি জলের ধরা নামছে তাঁর পাঞ্জাবি পর্যন্ত। চেয়ারে বসার আগে পোর্টেবল টাইপরাইটারটা পালকের মতো তিনি তুলে নিচ্ছেন। বসছেন। আর একবার তাকাচ্ছেন আমার দিকে। আমি বসছি। সত্যজিৎ রায়ের সামনে আমি একেবারে দাঁড়াতে চাই না। কোনও বেঁটে লোকেরই বেশিক্ষণ সত্যজিতের সামনে অস্বস্তি ছাড়া দাঁড়ানো সম্ভব নয়। হাঁটু অটোমেটিক্যালি দুমড়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটা ছবি ফুটে উঠল। এটাও এই মুহূর্তে ঘটছে। আর আমার ভেতরটা আঁতকে উঠছে। কলকাতার আমেরিকান সেন্টার। প্রায় মেট্রো সিনেমার পাশে। বিখ্যাত ডিরেক্টর ফ্রাঙ্ক ক্যাপ্রার ছবি দেখানো হবে। তার আগে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। ইংরেজিতে। ঢুকলেন মানিকদা। পরনে পাঞ্জাবি-পাজামা। সঙ্গে বউদি। বসলেন একেবারে সামনে। আমার অবস্থা গুপি-বাঘার মতো। সামনে বাঘ। আমি এক মুহূর্ত আগেও জানি না উনি আসন্ন! আমি কী মাথামুন্ডু বলছি, নিজেই বুঝছি না। সারাক্ষণ মানিকদা মাথা নিচু করে চোখ বুজে। বউদি তাকিয়ে। সেটাই কিছু ভরসা দিচ্ছে। পরের দিনই মানিকদার বাড়িতে। কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারছি না। নিজেই বললেন, ‘ভালোই তো বলেছ।’ বললাম, আপনি সারাক্ষণ মাথা নিচু করে। আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। মানিকদা প্রচণ্ড জোরে হাসলেন। ওই হাসিটা যারা শুনেছে তারাই বলবে, পৃথিবীতে ওর থেকে শ্রুতিসুখকর শব্দ কম আছে। হাসি শেষ করে সত্যজিৎ বললেন, ‘আমি তোমার দিকে তাকালে তুমি তো ইংরেজি ভুলে যেতে।’ আমি মনে মনে বলি, সে তো সাহেবরাও যায়।

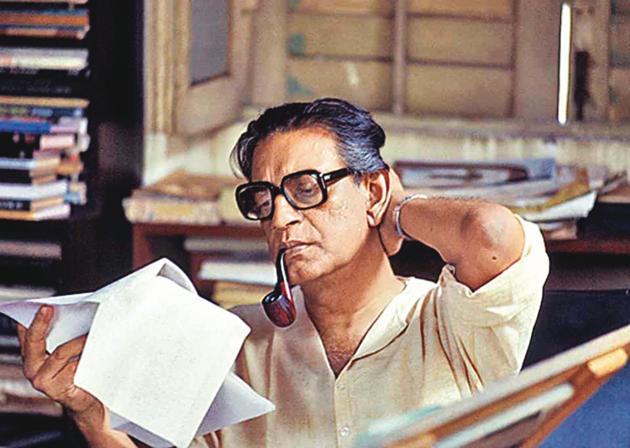

আরও এক দৃশ্য। আজও চোখের সামনে। তিনি কোলের ওপর টাইপরাইটার নিয়ে। পিছনে দু’টি উঁচু জানুর মজবুতি। তিনি ইংরেজি লিখছেন। কী লিখছেন, জানি না। জিজ্ঞেস করার সাধ্য নেই। উনি তখনও পাইপ খান। ব্রায়ার পাইপ। বিলিতি তামাকের অভিজাত সুগন্ধ। আমার মনে হয় লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ধরা যাক, উনি লিখছেন:

If I were asked what has been my main preoccupation as a film maker, I should say it has been to find out ways of investing a story with organic cohesion and filling it with detailed and truthful observation of human behaviour and relationships in a given milieu and in a given set of events, avoiding stereotypes and stock situations, and sustaining interest visually, aurally, and emotionally by a judicious use of the human and technical resources at one’s disposal.

থামছেন সত্যজিৎ রায়। তাকাচ্ছেন বাঁ-পাশের জানলা দিয়ে দূর আকাশের দিকে। যাঁরা ওঁর বিশপ লেফ্টরয় রোডের অ্যাপার্টমেন্টে যাননি,তাঁদের পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত হবে একটা খোলা জানলা কত বড় হতে পারে এবং কত বড় একটা আকাশ সেই জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসতে পারে।

সত্যজিৎ জানলা থেকে চোখ সরাচ্ছেন। তিনি ভুলে গিয়েছেন আমি ঘরে আছি। আমি বুঝতে পারছি, দ্বন্দ্বে তিনি। পরের বাক্যটি লিখবেন, না, লিখবেন না। তিনি দাঁতের কামড় আলগা করে ঠোঁট থেকে পাইপ নামালেন। পাইপ রাখলেন ডান ধারে টেবিলটায়। যার ওপর সাজানো তাঁর রং-তুলি আঁকার সরঞ্জাম। তিনি চশমা খুললেন চোখ থেকে। কালো ফ্রেমের চশমা। পাইপের বদলে চশমা মুখে দিলেন। আমরা অনেকেই জানি, চশমা কামড়াচ্ছেন মানে গভীর চিন্তায় সত্যজিৎ। ওটা অনেকটা ট্রান্সের মতো। চোখের সামনে কী ঘটছে, উনি জানেন না। নিজের ভেতরে ডুব দিয়েছেন। মুখে চশমার ডাঁটি। এরপর চশমা নামালেন মুখ থেকে। মাথার ওপর দিয়ে বাঁহাত নিয়ে ডান ধারের কাঁধ পর্যন্ত। কী করে সম্ভব! তবু ঘটল এই ম্যাজিক রিয়েলিটি। কলকাতার আইসিসিআর-এ ঢুকে সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার আগে সত্যজিৎ রায়ের ছবিটা একটু মন দিয়ে দেখবেন। এই দৃশ্য এবং ওই দৈব হাসি কতবার দেখেছি। আবার দেখছি এখন। মানিকদা আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু দেখলেন না আমাকে। ফিরে গেলেন লেখায়। দ্বন্দ্ব কেটেছে। তিনি জানেন কী লিখবেন এবার। এবং কীভাবে লিখবেন। লিখলেন তিনি, লেখাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে:

I know this sounds pompous and involved, but I can’t think of any other way to put it.

এক এক দিন সন্ধ্যার দিকে মানিকদাকে খুব ক্লান্ত দেখি। কেমন যেন কষ্ট হয় মনের মধ্যে। ক্লান্ত সত্যজিৎ দু’টি জানুর ইজেল-এ ধরে রেখেছেন কাঠের পিঁড়েটাকে। ফেলুদার গল্পের জন্য ছবি আঁকছেন। ছবি আঁকছেন তাঁর ছোটগল্পের জন্য। ছবি আঁকছেন শঙ্কু কাহিনির। বাড়ি ফেরার পথে রোজ একটা ভাবনা আসে মনে, একদিন হয়তো আসবে আমার জীবনে, মানিকদা নেই– আমি থেকে গিয়েছি। নিজেকে অসহায় মনে হয়। না, ঠিক অসহায় নয়। আর কারও কাছে মনের আশ্রয় পাব না আমি। একটা কথা কোনও দিন মানিকদা জিজ্ঞেস করা হয়নি। লেখা, আঁকা, টাইপ করার সময় কখনও কখনও হাঁটু দুটোর দিকে ওই ভাবে তাকিয়ে থাকেন কেন? মানিকদা, আপনার এত বড় লেখার ঘর, ভাবনার ঘর, বসার ঘর, আঁকার ঘর, আড্ডার ঘর, সমস্ত ঘর জুড়ে লেখাপড়া আর সৃষ্টির চিহ্ন, সরঞ্জাম। কিন্তু লেখার টেবিল নেই কেন মানিকদা? এত লিখেছেন একজন মানুষ। এত লেখাপড়া আর আঁকার কাজ করেছেন? কিন্তু কোনও টেবিল দেখিনি মানুষটির ঘরে। পৃথিবীর একমাত্র লেখক, চিন্তক, শিল্পী যিনি ধারণ করেছেন তাঁর সৃজনের প্রেরণা ও আধার নিজেরই অঙ্গে? তাঁর সৃজনের সঙ্গে এতটাই অঙ্গাঙ্গী ছিলেন তিনি!

…………………….. পড়ুন কাঠখোদাই-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ৫৩: পুরুষরা যে কতদূর অপদার্থ, ড্রেসিং টেবিলের দেখানো পথে মেয়েরা প্রমাণ করে দেবে

পর্ব ৫২: একটাও অরিজিনাল গল্প লেখেননি শেক্সপিয়র!

পর্ব ৫১: প্রমথ-ইন্দিরার মতো প্রেমের চিঠি-চালাচালি কি আজও হয়?

পর্ব ৫০: হাজার হাজার বছর আগের পুরুষের ভিক্ষা এখনও থামেনি

পর্ব ৪৯: কুকথার রাজনীতিতে অমরত্বের স্বাদ পেয়েছেন জর্জ অরওয়েল

পর্ব ৪৮: টেবিলই ওকাম্পোর স্মৃতি, আত্মজীবনীর ছেঁড়া আদর

পর্ব ৪৭: শেষ বলে কিছু কি থাকতে পারে যদি না থাকে শুরু?

পর্ব ৪৬: যে টেবিলে দেবদূত আসে না, আসে শিল্পের অপূর্ব শয়তান

পর্ব ৪৫: ফ্রেডরিক ফোরসাইথকে ফকির থেকে রাজা করেছিল অপরাধের পৃথিবী

পর্ব ৪৪: আম-বাঙালি যেভাবে আমকে বোঝে, দুই আমেরিকান লেখিকা সেভাবেই বুঝতে চেয়েছেন

পর্ব ৪৩: দু’পায়ে দু’রকম জুতো পরে মা দৌড়ে বেরিয়ে গেল, ইবতিসম্-এর উপন্যাসের শুরু এমনই আকস্মিক

পর্ব ৪২: অন্ধকার ভারতে যে সিঁড়িটেবিলের সান্নিধ্যে রামমোহন রায় মুক্তিসূর্য দেখেছিলেন

পর্ব ৪১: বানু মুশতাকের টেবিল ল্যাম্পটির আলো পড়েছে মুসলমান মেয়েদের একাকিত্বের হৃদয়ে

পর্ব ৪০: গোয়েটের ভালোবাসার চিঠিই বাড়িয়ে দিয়েছিল ইউরোপের সুইসাইড প্রবণতা

পর্ব ৩৯: লেখার টেবিল বাঙালির লাজ ভেঙে পর্নোগ্রাফিও লিখিয়েছে

পর্ব ৩৮: বঙ্গীয় সমাজে বোভেয়ার ‘সেকেন্ড সেক্স’-এর ভাবনার বিচ্ছুরণ কতটুকু?

পর্ব ৩৭: ভক্তদের স্তাবকতাই পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-কীর্তি স্থায়ী হতে দেয়নি, মনে করতেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী

পর্ব ৩৬: একাকিত্বের নিঃসঙ্গ জলসাঘরে মারিও ভার্গাস লোসা যেন ছবি বিশ্বাস!

পর্ব ৩৫: জীবনের বাইশ গজে যে নারী শচীনের পরম প্রাপ্তি

পর্ব ৩৪: যা যা লেখোনি আত্মজীবনীতেও, এইবার লেখো, রাস্কিন বন্ডকে বলেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৩৩: ফিওনার সেই লেখার টেবিল মুছে দিয়েছিল মেয়েদের যৌনতা উপভোগের লজ্জারেখা

পর্ব ৩২: বাঙালি নয়, আন্তর্জাতিক বাঙালির সংজ্ঞায় স্পিভাক এসে পড়বেনই

পর্ব ৩১: প্রতিভাপাগল একটি বই, যাকে দিনলিপি বলে সামান্য করব না

পর্ব ৩০: পতিতালয়ের সেই লেখার টেবিল জাগিয়ে তুলেছিল ইসাবেলের হৃদয়-চেতনা

পর্ব ২৯: পাথরে প্রাণ আনে যে টেবিলের স্পর্শ

পর্ব ২৮: নিজের টেবিলকে কটাক্ষ করি, কেন অ্যানে মাইকেলসের মতো লিখতে পারি না?

পর্ব ২৭: নারীর রাগ-মোচনের কৌশল জানে মিলান কুন্দেরার লেখার টেবিল!

পর্ব ২৬: ভালোবাসা প্রকাশের সমস্ত শব্দ পেরিয়ে গিয়েছিল এলিয়টের লেখার টেবিল

পর্ব ২৫: যে টেবিলে জন্ম নেয় নগ্নতা আর যৌনতার নতুন আলো

পর্ব ২৪: প্রেমের কবিতার ভূত জন ডানকে ধরেছিল তাঁর উন্মাদ টেবিলে, মোমবাতির আলোয়

পর্ব ২৩: যে টেবিল আসলে বৈদগ্ধ আর অশ্লীলতার আব্রুহীন আঁতুড়ঘর!

পর্ব ২২: মহাবিশ্বের রহস্য নেমে এসেছিল যে টেবিলে

পর্ব ২১: গাছ আমাদের পূর্বপুরুষ, লেখার টেবিল বলেছিল হোসে সারামাগোকে

পর্ব ২০: টেবিলের কথায় নিজের ‘হত্যার মঞ্চে’ ফিরেছিলেন সলমন রুশদি

পর্ব ১৯: প্রতিভা প্রশ্রয় দেয় অপরাধকে, দস্তয়েভস্কিকে শেখায় তাঁর লেখার টেবিল

পর্ব ১৮: বিবেকানন্দের মনের কথা বুঝতে পারে যে টেবিল

পর্ব ১৭: ‘গীতাঞ্জলি’ হয়ে উঠুক উভপ্রার্থনা ও উভকামনার গান, অঁদ্রে জিদকে বলেছিল তাঁর টেবিল

পর্ব ১৬: যে লেখার টেবিল ম্যাকিয়াভেলিকে নিয়ে গেছে শয়তানির অতল গভীরে

পর্ব ১৫: যে অপরাধবোধ লেখার টেবিলে টেনে এনেছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

পর্ব ১৪: লেখার টেবিল গিলে নিচ্ছে ভার্জিনিয়া উলফের লেখা ও ভাবনা, বাঁচার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা

পর্ব ১৩: হ্যামনেট ‘হ্যামলেট’ হয়ে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল, জানে সেই লেখার টেবিল

পর্ব ১২: রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিল চিনতে চায় না তাঁর আঁকার টেবিলকে

পর্ব ১১: আর কোনও কাঠের টেবিলের গায়ে ফুটে উঠেছে কি এমন মৃত্যুর ছবি?

পর্ব ১০: অন্ধ বিনোদবিহারীর জীবনে টেবিলের দান অন্ধকারের নতুন রূপ ও বন্ধুত্ব

পর্ব ৯: বুড়ো টেবিল কিয়ের্কেগার্দকে দিয়েছিল নারীর মন জয়ের চাবিকাঠি

পর্ব ৮: অন্ধকারই হয়ে উঠলো মিল্টনের লেখার টেবিল

পর্ব ৭: কুন্দেরার টেবিলে বসে কুন্দেরাকে চিঠি

পর্ব ৬: মানব-মানবীর যৌন সম্পর্কের দাগ লেগে রয়েছে কুন্দেরার লেখার টেবিলে

পর্ব ৫: বিয়ের ও আত্মহত্যার চিঠি– রবীন্দ্রনাথকে যা দান করেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৪: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিল আর তারাপদ রায়ের খাট, দুই-ই ছিল থইথই বইভরা

পর্ব ৩: টেবিলের গায়ে খোদাই-করা এক মৃত্যুহীন প্রেমের কবিতা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved