সোমেনদা তাঁর প্রথম চিঠিতে আমাকে শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি বোধহয় সেসময় তাঁর আমন্ত্রণ রাখতে পারিনি। তবে শান্তিনিকেতনে তার আগে এবং পরে বহুবার গিয়েছি। কিন্তু নিখাদ বেড়াতে যাওয়া কোনওদিনই হয়নি। সব সময়েই কোনও না কোনও কাজেই গিয়েছি। রতন কুঠি ছাড়িয়ে জলট্যাঙ্কের কাছে বুদ্ধদেব গুহ-র ‘রবিবার’ বাড়িতে থেকেছি কখনও। তবে কাজের ফাঁকে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে দেখা করেছি। শান্তিনিকেতনের আড্ডার পরিচয়ও পেয়েছি। কালোর চায়ের দোকানে গিয়েছি। সন্ধেবেলা ইন্দ্রদার ‘সুবর্ণরেখা’ দোকানের সামনে আসতেন বহু বিশিষ্ট মানুষ– তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজবে, নতুন বইয়ের কথায় কাটিয়েছি অনেক সন্ধে। সেই সঙ্গে গোটা আশ্রম চত্বরটাও ঘুরে দেখেছি। রামকিঙ্করের গড়া ‘সাঁওতাল পরিবার’, ‘কলের বাঁশি’, ‘বুদ্ধ’, ‘সুজাতা’– এসবও দেখেছি। উপাসনা মন্দির, ছাতিমতলায় গেলে মনটা শান্ত হয়ে যেত।

৩৮.

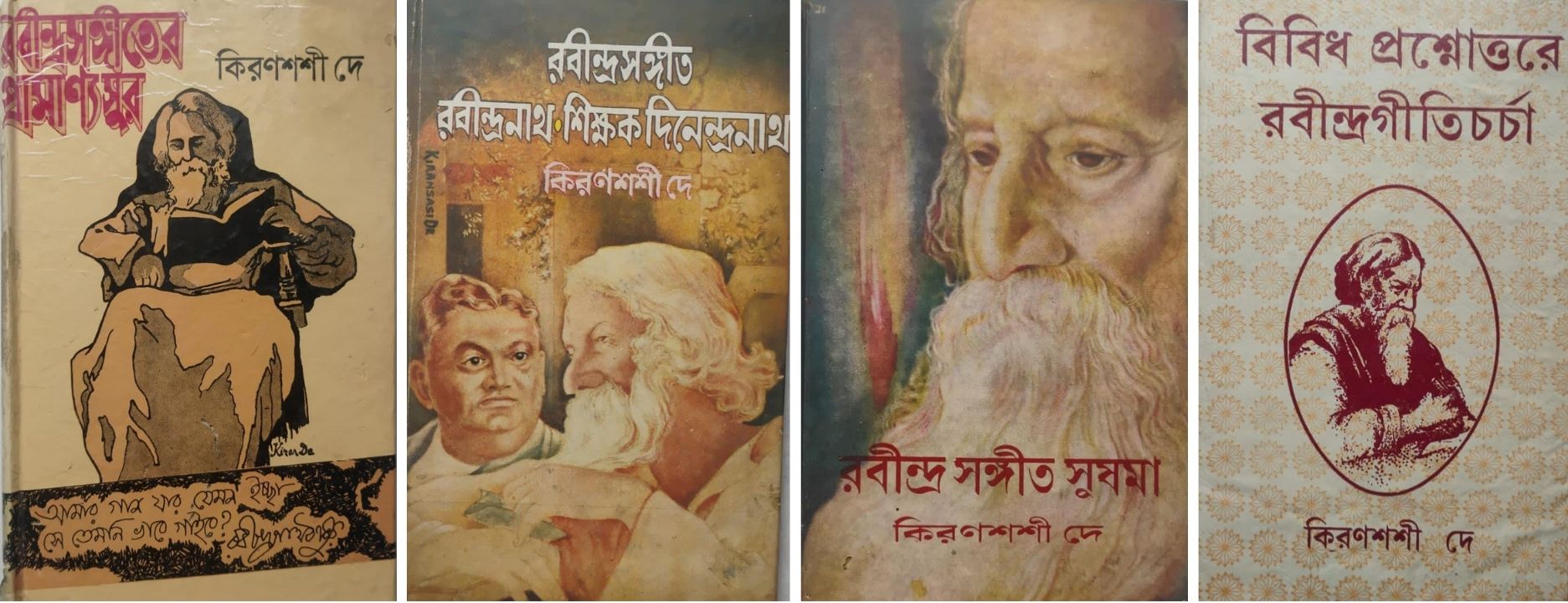

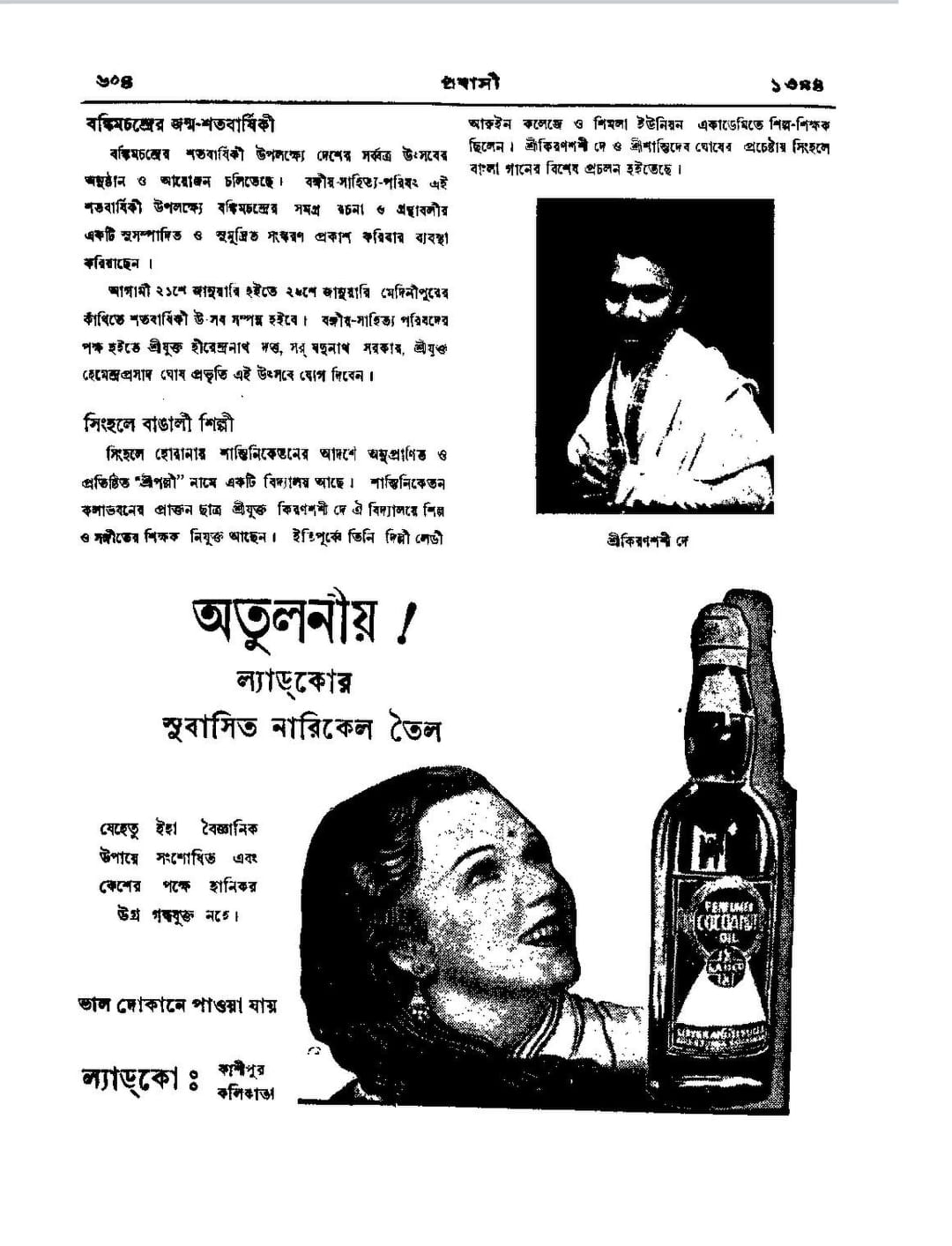

আবু সয়ীদ আইয়ুবের ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ আর ‘পান্থজনের সখা’ এবং শঙ্খদার (শঙ্খ ঘোষ) ‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ’– এই বই তিনটি ছাড়াও দে’জ পাবলিশিং থেকে সাতের দশকের শুরুর দিকেই স্বপনদার (স্বপন মজুমদার) পরামর্শে আমি কিরণশশী দে-র বই করব বলে মনস্থ করি। দে’জ পাবলিশিং থেকে আমার প্রকাশ করা বইপত্রের মধ্যে সম্ভবত কিরণশশীই প্রথম লেখক– যাঁকে আদ্যন্ত ‘শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক’ বলা চলে। ১৯৭৩ সালে দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘রবীন্দ্র সঙ্গীত সুষমা’। কিরণশশী জন্মেছিলেন সিলেটে। অবনীন্দ্রনাথের ইচ্ছেয় তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। শান্তিনিকেতনে এসে একদিকে তিনি যেমন কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকা শেখেন, তেমনই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শেখেন গান– রবীন্দ্রনাথের গান। শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষে তিনি প্রথমে দিল্লির লেডি আরউইন কলেজ এবং পরে সিমলাতেও শিল্প শিক্ষকের কাজ করেন। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেতে শ্রীলঙ্কার ‘শ্রীপল্লী’ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিল্প ও সংগীত শিক্ষক হিসেবে যান। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একসময় শ্রীলঙ্কায় (তখনকার সিংহল) ‘শ্রীপল্লী’ নামে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এসেছিলেন। সম্ভবত কিরণশশীর সঙ্গে শান্তিদেব ঘোষও শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন। বাংলার বাইরে কিরণশশীর মতো মানুষেরা ছিলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রকৃত সাংস্কৃতিক দূত। কিরণশশীকে আমি আদর্শ বলছি এই কারণে যে, তিনি শুধুমাত্র গায়ক ছিলেন তা-ই নয়, আদতে শান্তিনিকেতনে তিনি ছিলেন কলাভবনের ছাত্র। এই যে শিল্পকলার নানা দিকে চলাচল এটাই তো রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ছিল।

‘রবীন্দ্র সঙ্গীত সুষমা’র আট বছর পরে আমি প্রকাশ করি তাঁর লেখা ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত: রবীন্দ্রনাথ: শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ’। দু’টি বইয়েরই মলাট কিরণশশীর নিজের করা। এই দু’টি বই ছাড়াও ১৯৮৬ সালে তাঁর ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামাণ্য সুর’ এবং ১৯৮৯ সালে ‘বিবিধ প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রগীতিচর্চা’ও দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়।

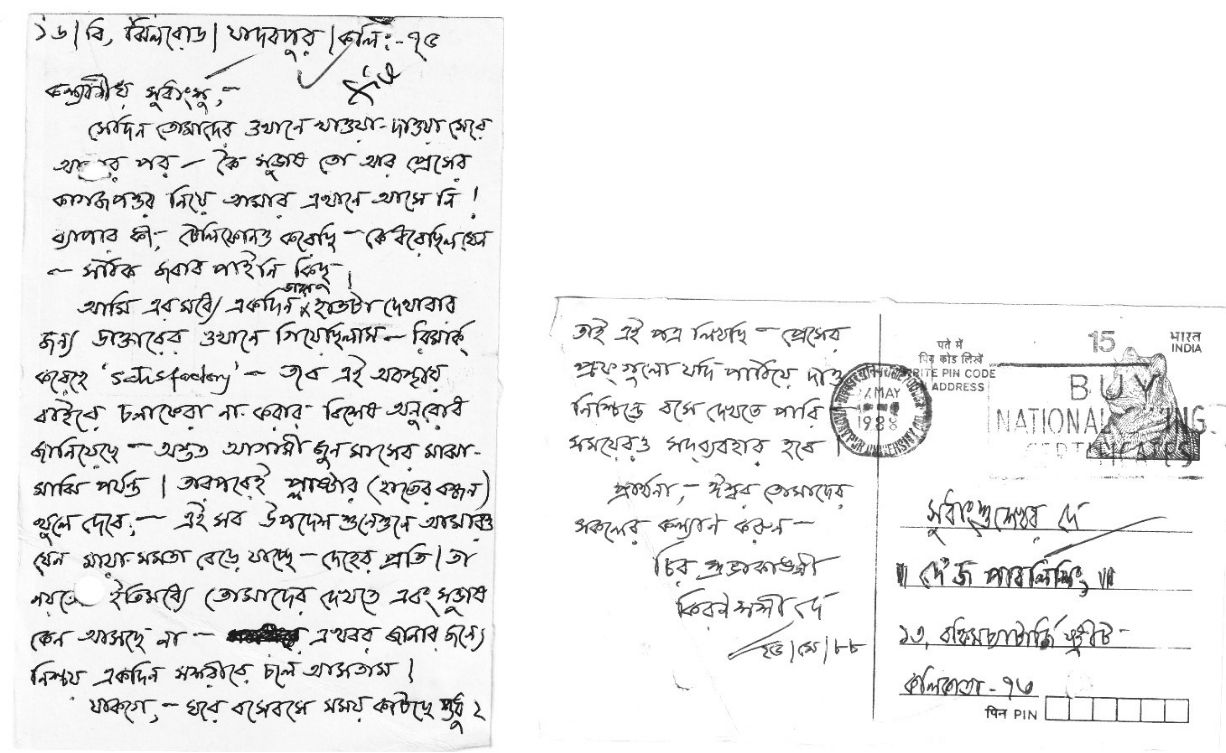

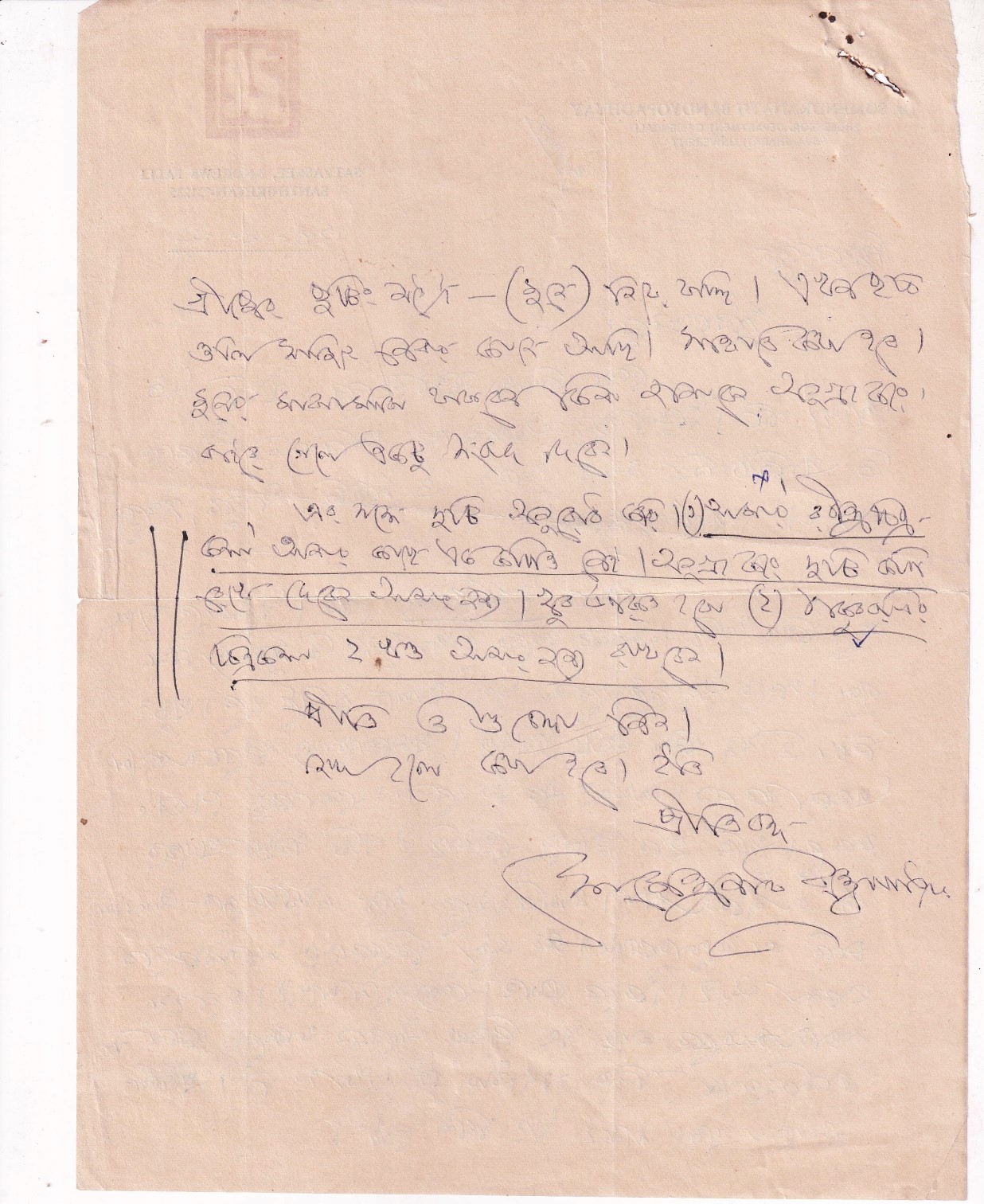

তাঁর সবথেকে পুরনো যে চিঠি পাচ্ছি, সেটা ১৯৮০ সালে লেখা। তখন উনি যাদবপুরে ১৬/বি ঝিল রোডে ‘নবায়ন’ বাড়িতে থাকতেন। ২৫ মে ১৯৮৭ সালে একটি চিঠিতে ওই ঠিকানা থেকেই তিনি লিখছেন–

‘কল্যাণীয় সুধাংশু,

সেদিন তোমাদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসার পর– কৈ সুভাষ তো আর প্রেসের কাগজপত্তর নিয়ে আমার এখানে আসে নি! ব্যাপার কী, টেলিফোনও করেছি– কে ধরেছিল যেন– সঠিক জবাব পাইনি কিছু। আমি এর মধ্যে একদিন ভাঙা হাতটা দেখাবার জন্য ডাক্তারের ওখানে গিয়েছিলাম– রিমার্ক্ করেছে ‘Satisfactory’– তবে এই অবস্থায় বাইরে চলাফেরা না করার বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে– অন্তত আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তার পরেই প্লাষ্টার (হাতের বন্ধন) খুলে দেবে– এই সব উপদেশ শুনেশুনে আমারও যেন মায়া-মমতা বেড়ে যাচ্ছে– দেহের প্রতি। তা নয়তো ইতিমধ্যে তোমাদের দেখতে এবং সুভাষ কেন আসছে না– এখবর জানার জন্যে নিশ্চয় একদিন সশরীরে চলে আসতাম।

যাকগে,– ঘরে বসে বসে সময় কাটছে শুধু ২ তাই এই পত্র লিখছি প্রেসের প্রুফ্গুলো যদি পাঠিয়ে দাও নিশ্চিন্তে বসে দেখতে পারি– সময়েরও সদ্ব্যবহার হবে। প্রার্থনা,– ঈশ্বর তোমাদের সকলের কল্যাণ করুন–

চির শুভাকাঙ্ক্ষী

কিরণশশী দে’

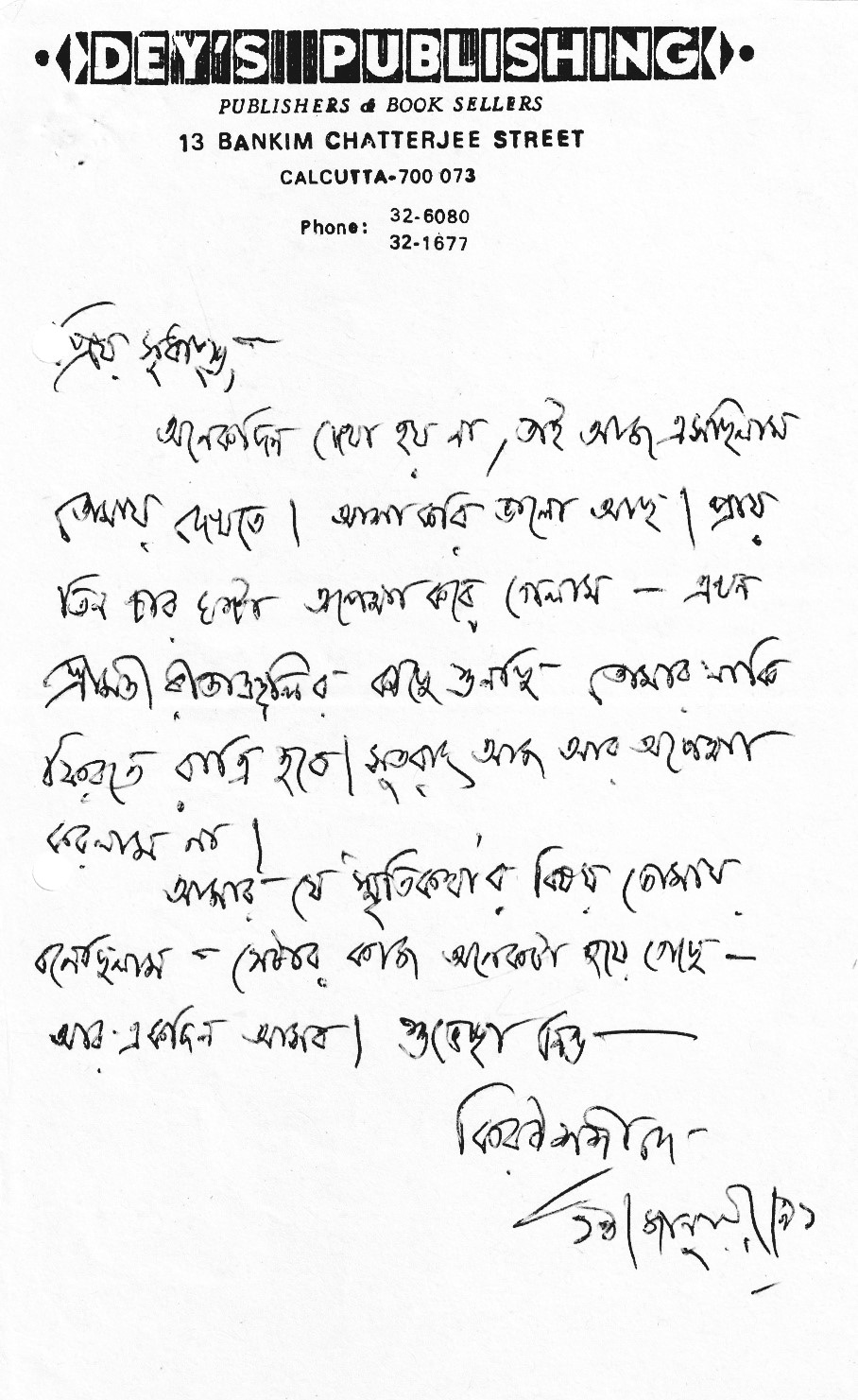

কিরণদার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনতে-শুনতে একদিন তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম একটা স্মৃতিকথা লিখতে। তিনি আমার কথায় সম্মত হয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন একটা চিঠিতে তার আভাস পাচ্ছি। ১৯৯১ সালের ১৯ জানুয়ারি তিনি আমাদের বাড়ি এসে আমাকে না পেয়ে একটি চিঠি লিখে যান। সেই চিঠিতে কিরণশশী লিখেছেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

অনেক দিন দেখা হয় না, তাই আজ এসছিলাম তোমায় দেখতে। আশা করি ভাল আছ। প্রায় তিন চার ঘণ্টা অপেক্ষা করে গেলাম– এখন শ্রীমতী রীতাঞ্জলির কাছে শুনছি তোমার নাকি ফিরতে রাত্রি হবে। সুতরাং আজ আর অপেক্ষা করলাম না।

আমার যে ‘স্মৃতিকথা’র কথা তোমায় বলেছিলাম– সেটার কাজ অনেকটা হয়ে গেছে– আর একদিন আসব। শুভেচ্ছা নিও…’

অকৃতদার কিরণদা তখন বয়সে প্রবীণ কিন্তু প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁর মুখে আমি কখনও বার্ধ্যকের কথা শুনিনি, সবসময় প্রাণবন্ত। তিনি আমাদের শিয়ালদার বাড়িতেও অনেকবার এসেছেন। কিরণশশী আসা মানেই বাড়িতে গানবাজনার আসর বসে যেত। তিনি নিজে তো গাইতেনই, বাড়ির অন্যদেরও গাইতে বলতেন। বিশেষ করে টুকু-কে (আমার স্ত্রী রীতাঞ্জলি) তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তাকে গান শিখতে বলতেন বারবার। তখন আমাদের জীবনসংগ্রামের শুরুর দিক। তাই টুকুর আর নিয়ম করে গান শেখা হয়নি। তবে কিরণদার কথা আমরা ভুলিনি। বিশেষ করে তিনি আমাদের বাড়ি এলে সারাদিন গোটা বাড়িতে যে খুশির হিল্লোল বয়ে যেত, তা ভোলা অসম্ভব।

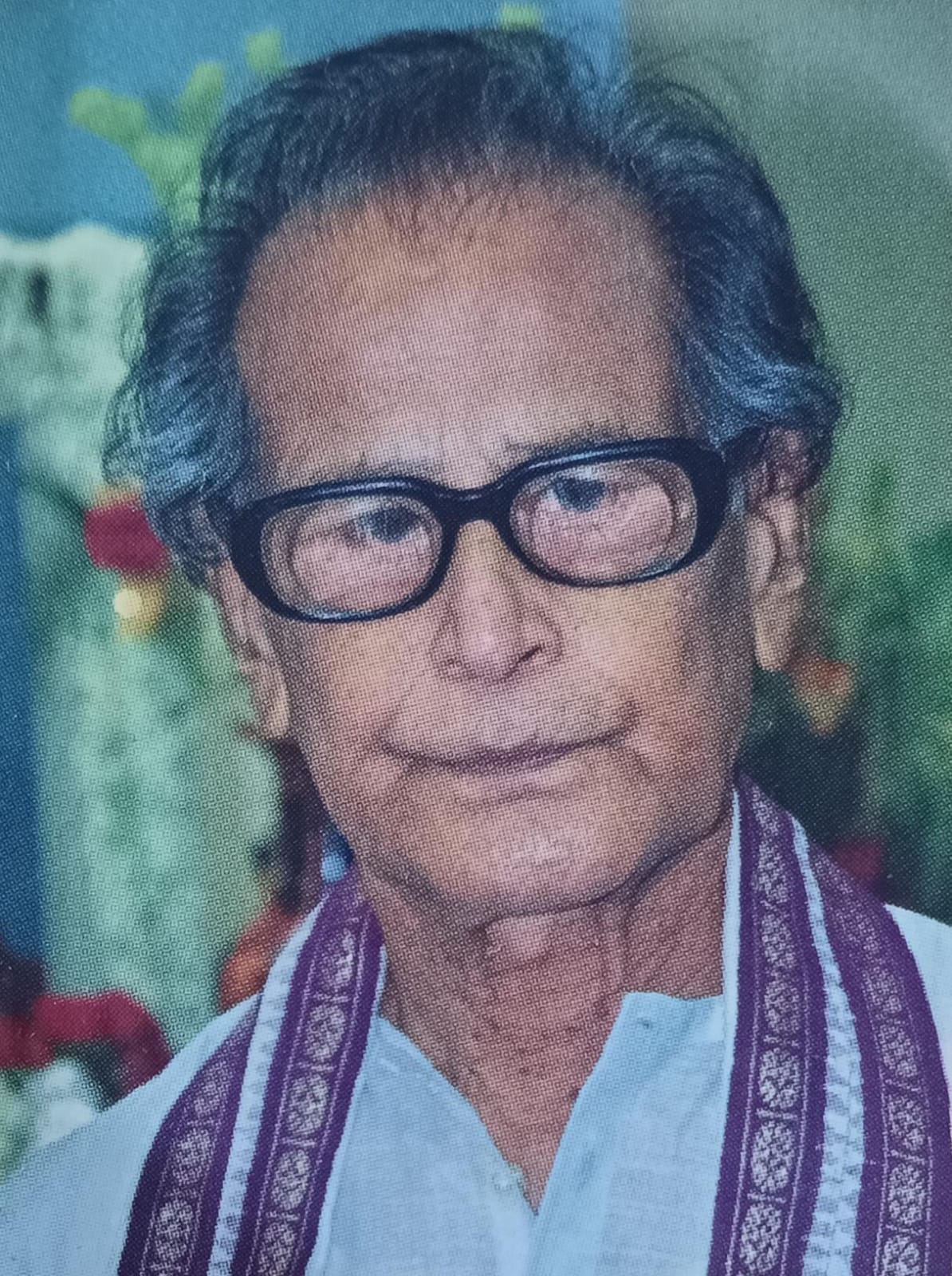

আটের দশকের শুরু থেকেই আমি শান্তিনিকেতনের লেখকদের পর-পর বই প্রকাশ করতে শুরু করি। প্রবোধচন্দ্র সেন, ভূদেব চৌধুরীর মতো শান্তিনিকেতনের আরেকজন অধ্যাপক-লেখকের সঙ্গে সেই সময় আমার যোগাযোগ হয়– সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগাযোগের সূত্র সেই স্বপন মজুমদারই।

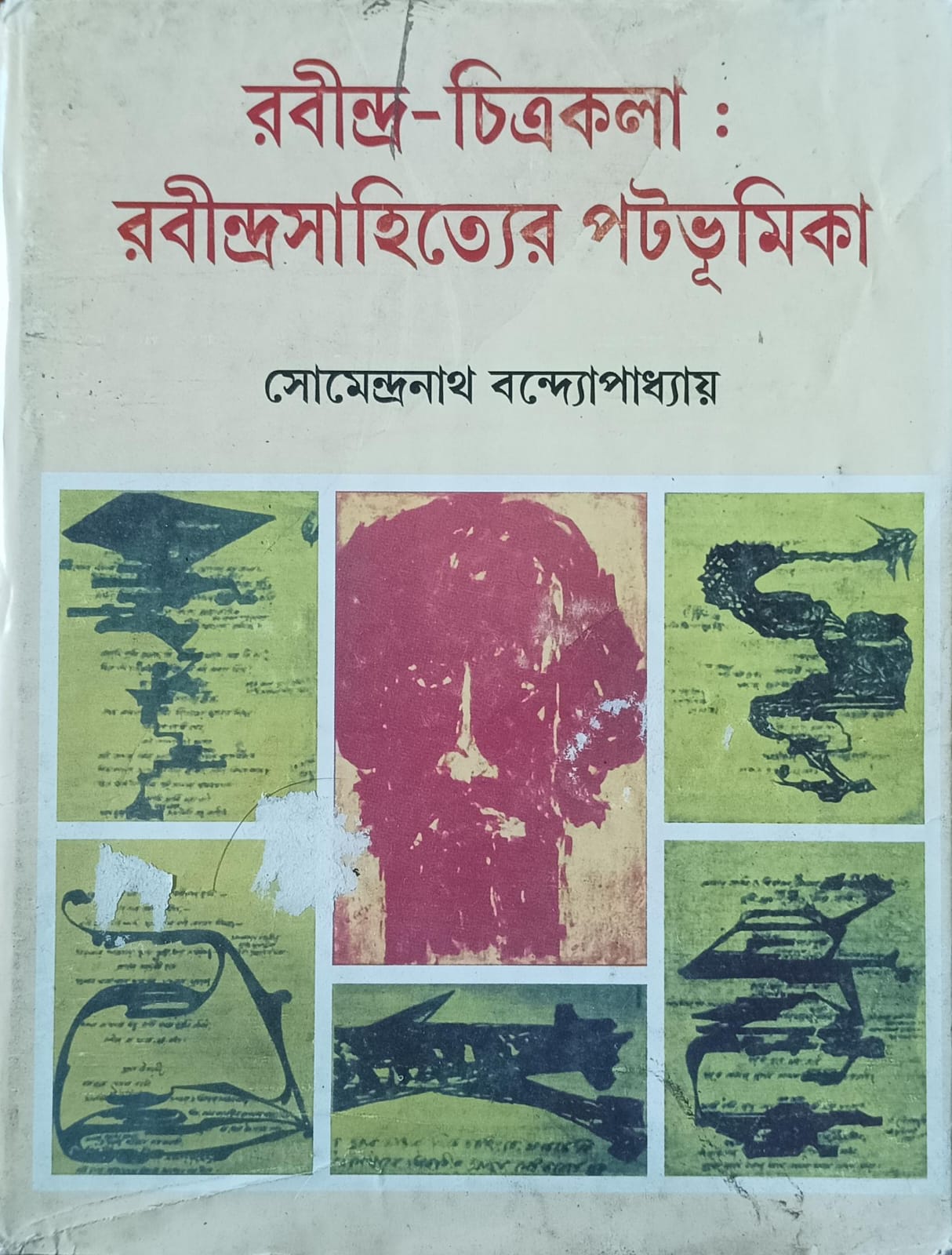

সোমেনদার প্রথম বইটি দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে– ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’। এই বইটি প্রকাশের একটি ইতিহাস আছে। ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’ বইটি প্রথমেই আমাদের কাছে আসেনি। দে’জ থেকে প্রকাশের বছর দশেক আগে অন্য কোনও সংস্থা বইটি ছাপার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু নানা কারণে সেই কাজ তারা করে উঠতে পারেনি। তখন সোমেনদা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তার আগে কোনও ছবির বই করিনি। প্রকাশক হিসেবে রবীন্দ্র-চিত্রকলা নিয়ে বই করার একটা ইচ্ছে তো ছিলই। কিন্তু অভিজ্ঞরা জানেন ছবির বই করাটা আর্থিকভাবে খুব সহজ নয়। তাই আমি সোমেনদার কাছ থেকে কপি পাওয়ার পর আমার বন্ধু অরিজিৎদার (অরিজিৎ কুমার) কাছে কাজটা পাঠালাম। অরিজিৎদার ওখানে আমাদের অনেক বইয়ের কম্পোজ থেকে শুরু করে ছাপার কাজ হত, সেকথা আগেও অনেকবার বলেছি। ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’র প্রথম সংস্করণের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, লেখক যেখানে যে-ছবির কথা বলেছেন, সেখানেই সেই ছবিটা ছাপা হয়েছিল। প্রতিটি ছবির গায়ে আবার অ্যালবামের মতো একটা করে ট্রেসিং পেপার দেওয়া ছিল।

‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা : রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’র ভূমিকা লিখেছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রজ্ঞাবান শিল্পী বিনোদবিহারী তাঁর লেখার শুরুতেই অব্যর্থভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন– ‘ছবির জগৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে অপ্রত্যাশিত নূতন আবিষ্কারের মতো বিস্ময়কর। জগতে আকারের যাত্রা, ভঙ্গির প্রকাশ তাঁকে এক অবচ্ছিন্ন আনন্দে পৌঁছে দিয়েছিল। এই জগৎ তাঁর হাতে নূতন করে গড়ে উঠল রেখা আর রঙে, তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার জোরে।’ এই বইয়ের পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ে প্রথম ব্যাপক ও সামগ্রিক আলোচনা। চিত্রকলার ইতিহাস, বিষয়বস্তু, আঙ্গিকের আলোচনা ছাড়াও য়ুরোপীয় নব্যশিল্পের দুটি ধারার সঙ্গে তুলনাত্মক আলোচনাও স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ও সাহিত্যের ওপর কিছু নতুন আলোকপাতের চেষ্টা।’

সোমেনদা তাঁর বইয়ের পাঠযোগ্যতা বাড়াতে চেয়ে পারিভাষিক শব্দ যতদূর সম্ভব পরিহার করেছেন। বইটির পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা, দেশবিদেশে রবীন্দ্র-চিত্রের প্রদর্শনী ও সমালোচনা ইত্যাদি। সেইসঙ্গে শিল্প-পরিভাষার একটি মূল্যবান সংকলনও লেখক তৈরি করে দিয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছবি (রঙিন এবং সাদাকালোয় ছাপা) তো আছেই। ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’র প্রচ্ছদ তৈরি করা হয়েছিল খালেদদার (খালেদ চৌধুরী) বানানো একটি কোলাজ অবলম্বনে। সোমেনদা বইটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর বাবা, শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সোমেনদার সম্পর্ক বহু প্রাচীন। তাঁর ঠাকুরদা রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শুরুর দিকের বিশিষ্ট কর্মী ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সহযোগী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল আশ্রমের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিলাইদহতেও কাজ করেছেন ১০ বছর। সোমেনদার বাবা সত্যেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রথম দিককার ছাত্র। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৭ সালে সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর, জানুয়ারি ১৯৭৮-এর ‘Visva-Bharati News’-এ কলাভবনের তাঁর সতীর্থ ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা ‘শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়’ রচনায় লেখেন–

‘…নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর এই তিনজন শিল্পী-অধ্যাপক এবং হীরাচাঁদ ডুগার [য.], অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ও ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা এই চারজন ছাত্রকে নিয়ে দ্বারিক নামক গৃহে কলাভবনের গোড়াপত্তন হয় ১৯১৯ সালে। তার কিছুকালের মধ্যেই আরো কয়েকজন ছাত্র এসে কলাভবনে ভর্তি হন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদেরই মধ্যে একজন। বেশভূষায় সাদাসিদে, স্বল্প ও মৃদুভাষী, উচ্ছ্বাস প্রকাশে সংযত, একটু শান্ত প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন তিনি। তখন এই ভবনের ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট যে ছাত্রাবাস ছিল তিনি সেই গৃহে বাস করতেন না। তাঁর পিতা আশ্রমের কর্মী ছিলেন বলে তাঁর ভগিনীপতি আশ্রমের গ্রন্থাগারের কর্মী সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এবং পাঠভবনের অধ্যাপক নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী (গোঁসাইজী) এই তিনজন একত্রে বাস করতেন ছাতিমতলার দক্ষিণে খড়োচালার একটি লম্বা ঘরের মধ্যেকার কোঠায়। কলাভবনের শুরুতে অল্পসংখ্যক যে কয়েকজন ছাত্র তাঁদের শিল্প-শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা, আগ্রহ ও শ্রদ্ধার দ্বারা শিল্পী গুরুদের স্নেহলাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।…’

প্রসঙ্গত বলে রাখি, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মার লেখায় উল্লিখিত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় হলেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালে প্রথমে বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ের শিল্পশিক্ষক হন, পরে গোরক্ষপুরে গীতা প্রেসে অলংকরণ শিল্পী হিসেবে নিযুক্ত হন। তারপর যান করাচিতে, সেখানকার দয়াশ্রম-এ কাজ করে ১৯৩২ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ইন্ডিয়ান পেন্টিং বিভাগে শিল্পশিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন করাচিতে কর্মরত সেইসময়েই সোমেনদার ‘শিক্ষারম্ভ’। প্রথম জীবনে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে। পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করে অবসর নেওয়ার পর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিপ্পন ভবনের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নির্বাচন করেন।

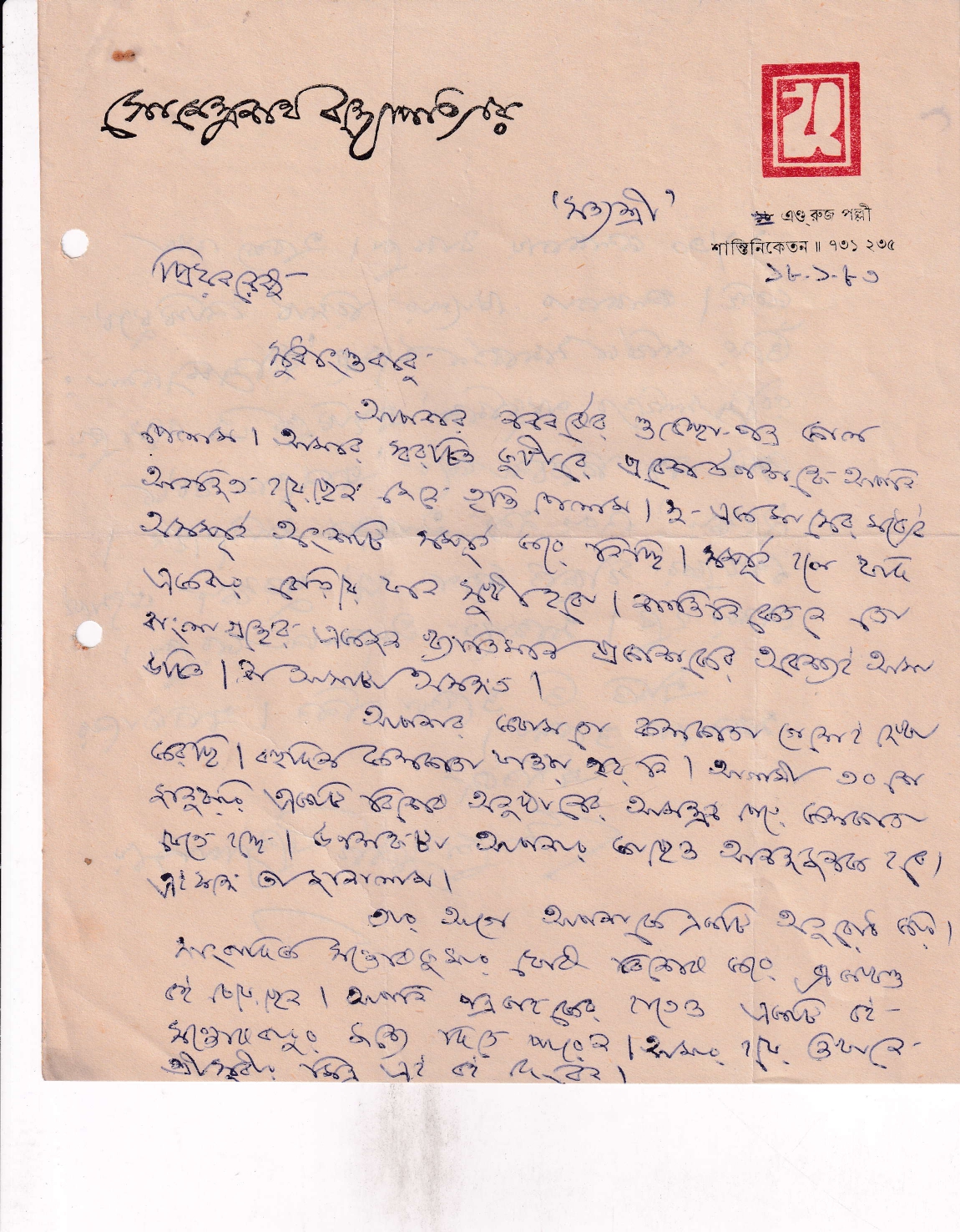

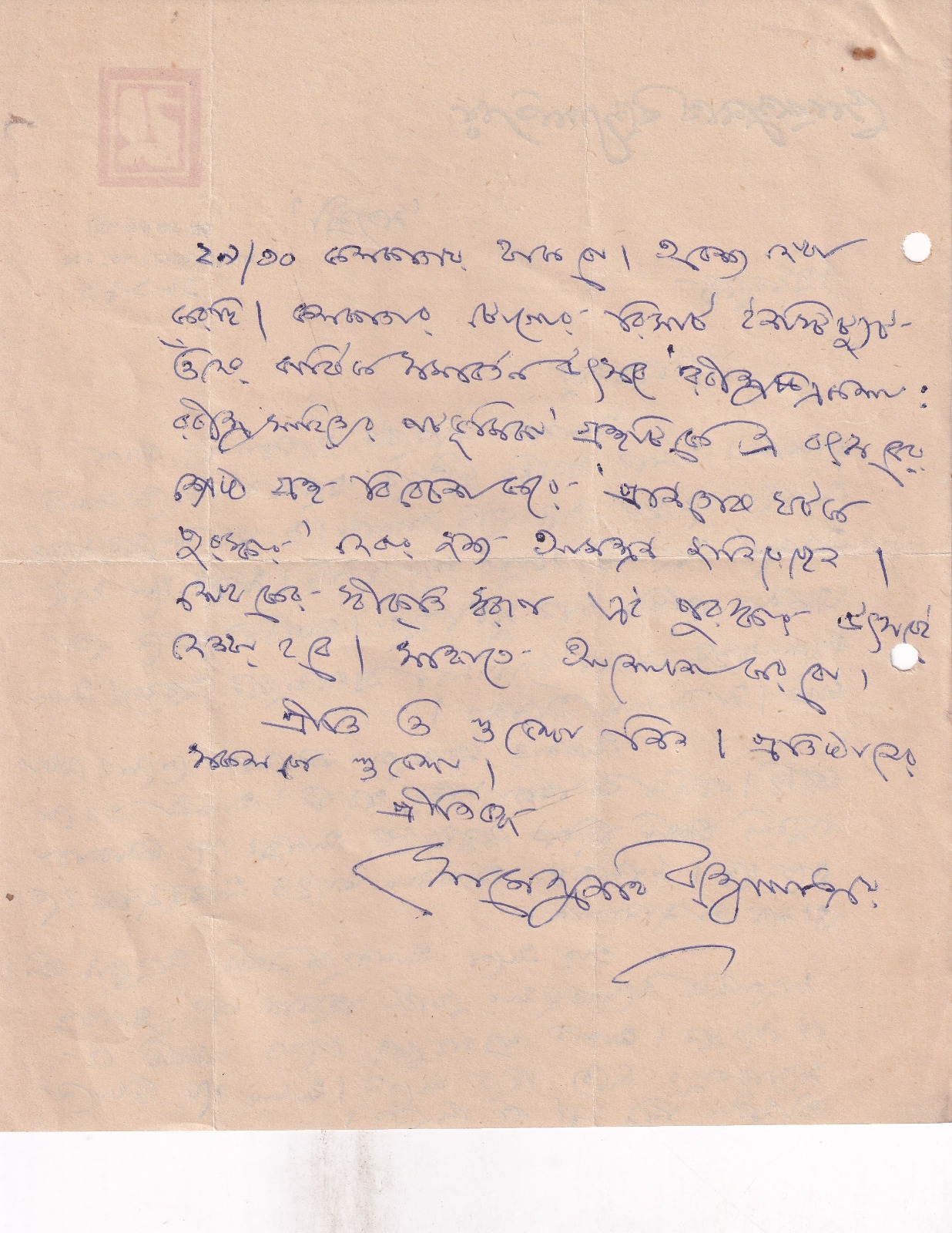

সোমেনদার পুরোনো চিঠি খুঁজতে গিয়ে দেখছি দে’জ থেকে তাঁর প্রথম বই বেরনোর আগে তাঁর সঙ্গে আমার যে চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল সেগুলো আর নেই। প্রথম যে চিঠিটা পাচ্ছি সেটা ১৮ জানুয়ারি ১৯৮৩ সালে লেখা। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন–

“প্রিয়বরেষু

সুধাংশুবাবু,

আপনার নববর্ষের শুভেচ্ছা পত্র পেলাম। আমার স্বরচিত কুটীরে প্রবেশ উপলক্ষে আপনি আনন্দিত হয়েছেন জেনে তৃপ্তি পেলাম। দু-একমাসের মধ্যেই অসম্পূর্ণ অংশটি সম্পূর্ণ করে নিচ্ছি। সম্পূর্ণ হলে যদি একবার বেড়িয়ে যান সুখী হবো। শান্তিনিকেতনে তো বাংলা গ্রন্থের একজন খ্যাতিমান প্রকাশকের অবশ্যই আসা উচিত। না আসাটা অসঙ্গত।

আপনার কথামতো কলকাতায় গেলেই দেখা করছি। বহুদিন কলকাতায় যাওয়া হয়নি। আগামী ৩০ জানুয়ারি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতা যেতে হচ্ছে। উপলক্ষটা আপনার কাছেও আনন্দজনক হবে। এই সঙ্গে তা জানালাম। তার আগে আপনাকে একটি অনুরোধ করি। সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ বিশেষ করে একখণ্ড বই চেয়েছেন। আপনি পত্রবাহকের হাতেও একটি বই সন্তোষবাবুর জন্যে দিতে পারেন। আমার হয়ে ওখানে শ্রীসুবীর মিত্র এই বই দেবেন।

২৯/৩০ কলকাতায় থাকবো। অবশ্য দেখা করছি। কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট ওঁদের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’ গ্রন্থটিকে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিবেচনা করে ‘প্রাণতোষ ঘটক পুরস্কার’ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। লেখকের স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার উৎসবেই দেওয়া হবে। সাক্ষাতে আলোচনা করবো।…”

চিঠিতে উল্লেখিত সুবীর মিত্র হলেন আনন্দ পাবলিশার্সের অন্যতম প্রধান– আমার বহুদিনের পরিচিত শুভানুধ্যায়ী। সেইসঙ্গে তিনি খ্যাতনামা প্রকাশক ও গ্রন্থনির্মাতা তো বটেই। সোমেনদা সম্পর্কে সুবীরদার শ্বশুরমশাই।

চিঠিতে উল্লেখিত সুবীর মিত্র হলেন আনন্দ পাবলিশার্সের অন্যতম প্রধান– আমার বহুদিনের পরিচিত শুভানুধ্যায়ী। সেইসঙ্গে তিনি খ্যাতনামা প্রকাশক ও গ্রন্থনির্মাতা তো বটেই। সোমেনদা সম্পর্কে সুবীরদার শ্বশুরমশাই।

সোমেন্দ্রনাথের দুই পুত্র-কন্যা– জয়িতা এবং সৌমিত্র। অকালপ্রয়াত জয়িতাদি সুবীরদার স্ত্রী। সোমেনদার ছেলে সৌমিত্রদার কথা যখন উঠল, তখন একটা মজার কথা বলি।

একবার শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের লেখা বইয়ের একটি প্রদর্শনী হওয়ার কথা, সম্ভবত শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে সে-প্রদর্শনী হয়েছিল। ততদিনে ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’ ছাপা হয়ে গেলেও বই হাতে আসেনি। সেই প্রদর্শনীর সময় বুকল্যান্ড থেকে প্রকাশিত ‘বাংলার বাউল: কাব্য ও দর্শন’ ছাড়া সোমেনদার অন্য বই নেই। তাঁর ইচ্ছে, নতুন বইটাও থাকুক প্রদর্শনীতে। তখন সৌমিত্রদা এক রবিবার আমাদের শিয়ালদার বাড়িতে এসে জানালেন সোমেনদার ইচ্ছের কথা। এদিকে বই তখনও বাঁধাইখানায়। সৌমিত্রদাকে বিশ্বাস বাইন্ডার্সের দীনেশ বিশ্বাসের ঠিকানা দেওয়ায় উনি সারাদিন দীনেশবাবুর ওখানে কাটিয়ে এককপি সদ্য বাঁধানো বই নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনীতে রাখেন। আমাদের বই তখন দীনেশবাবু আর জলিলদার বাঁধাইখানায় বাঁধানো হত। স্বপনদা দীনেশবাবুর কাজ খুব পছন্দ করতেন। যেমন চাওয়া হত তেমন বই বাঁধাতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’ বইটির একটি জাপানি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। ২৫ মে ১৯৯৪ সালে লেখা একটি চিঠিতে সোমেন্দ্রনাথ আমাকে জানিয়েছিলেন– “…জাপানের প্রকাশক ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’ বইটির যে জাপানী সংস্করণ প্রকাশ করেছেন তার আরও কয়েকটি কপি দিয়েছেন। Sea Mail-এ আসছে। হাতে এলে আপনার জন্যও একটি কপি থাকবে। যথাসময়ে দিয়ে আসবো আপানাকে।…” সে-বই নিশ্চয়ই ট্যাংরা এলাকার পাগলাডাঙায় আমাদের লাইব্রেরিতে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

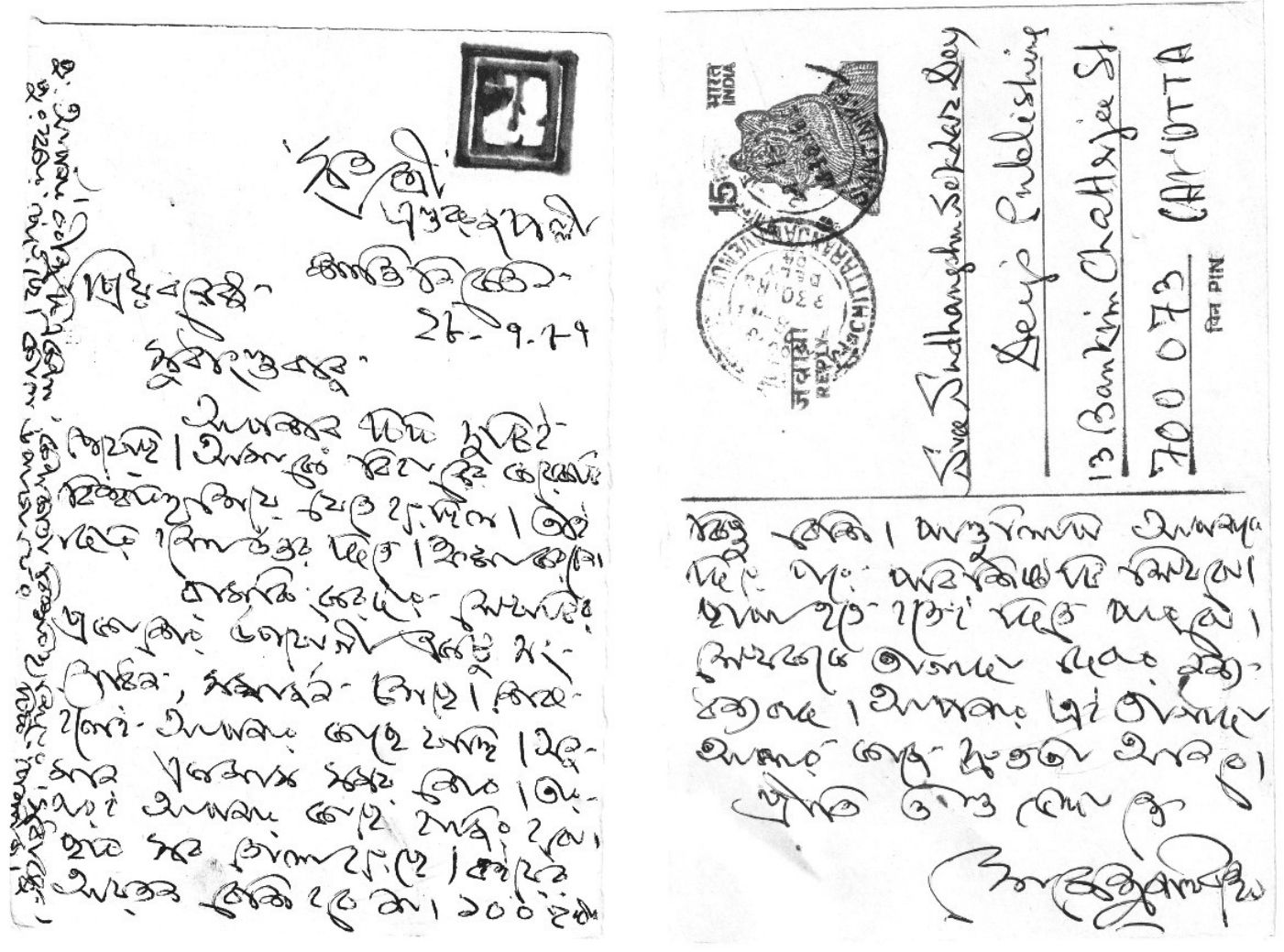

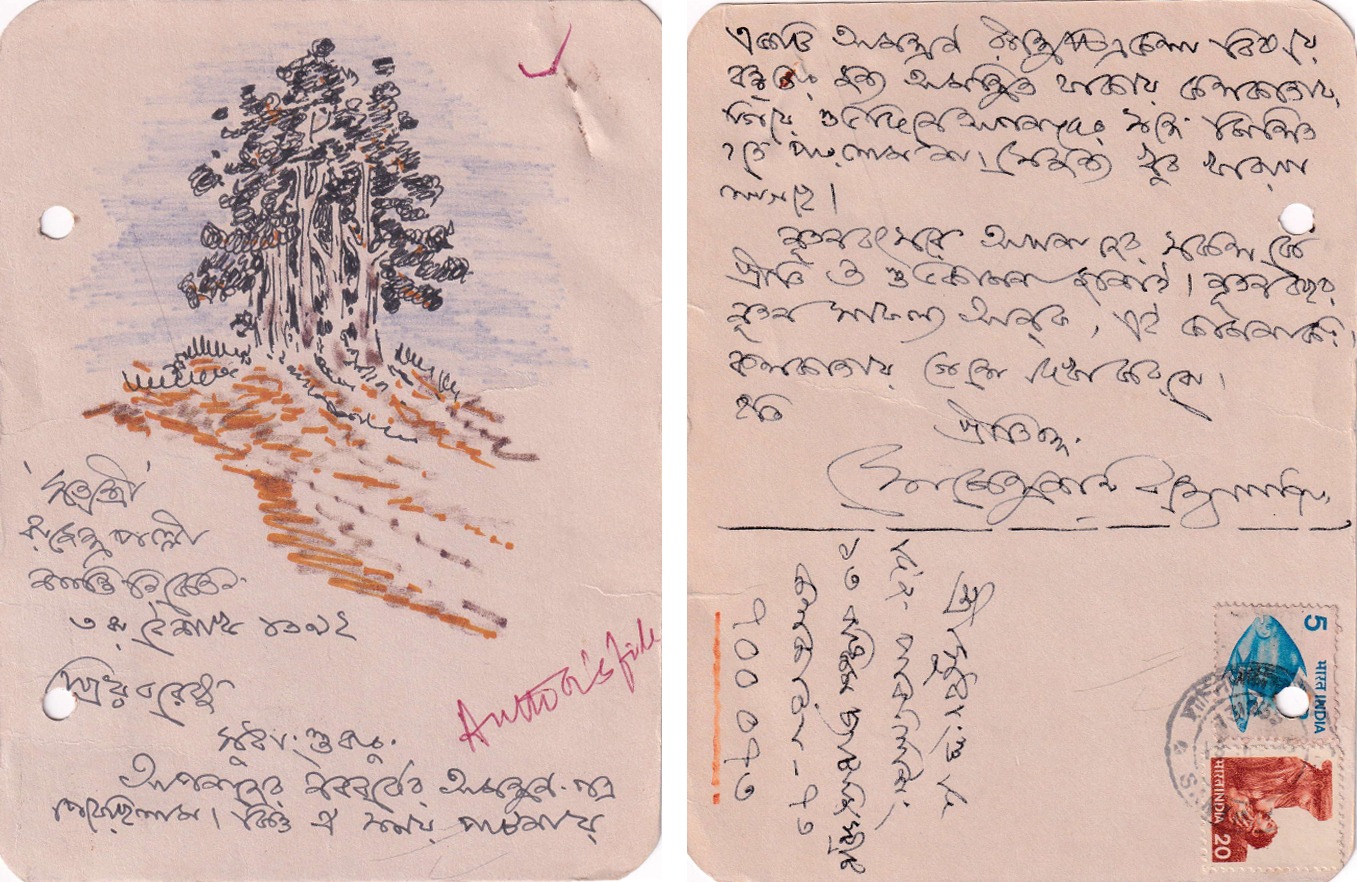

সোমেনদার চিঠি প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলা দরকার। তাঁর নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের পর যে-চিঠি তিনি লেখেন তাতেই উল্লেখ করা আছে তাঁদের বাড়ির নাম– ‘সত্যশ্রী’। তাঁর চিঠির প্যাডে লাল রঙে ছাপা একটি হাঁসের অবয়ব সম্বলিত লোগোটি তিনি নিজেই বানিয়েছিলেন। সোমেনদা অবসরে ছবিও আঁকতেন। ১৩৯২ বঙ্গাব্দে তাঁর পাঠানো নববর্ষের সচিত্র শুভেচ্ছাপত্রটি (একটি পোস্টকার্ড) আমার সংগ্রহে আছে। তবে প্রথম চিঠিতে তাঁর বাড়ির ঠিকানা ‘অ্যান্ড্রুজ পল্লী’ লেখা থাকলেও পরের কয়েকটি চিঠিতে ‘রাজেন্দ্র পল্লী’ লিখতেন, কিন্তু কোন কারণবশত তাঁর পিতামহের নামে পল্লীর নামকরণ হয়তো হয়ে ওঠেনি। তাই আবার পরে অ্যান্ড্রুজ পল্লীই লিখতেন।

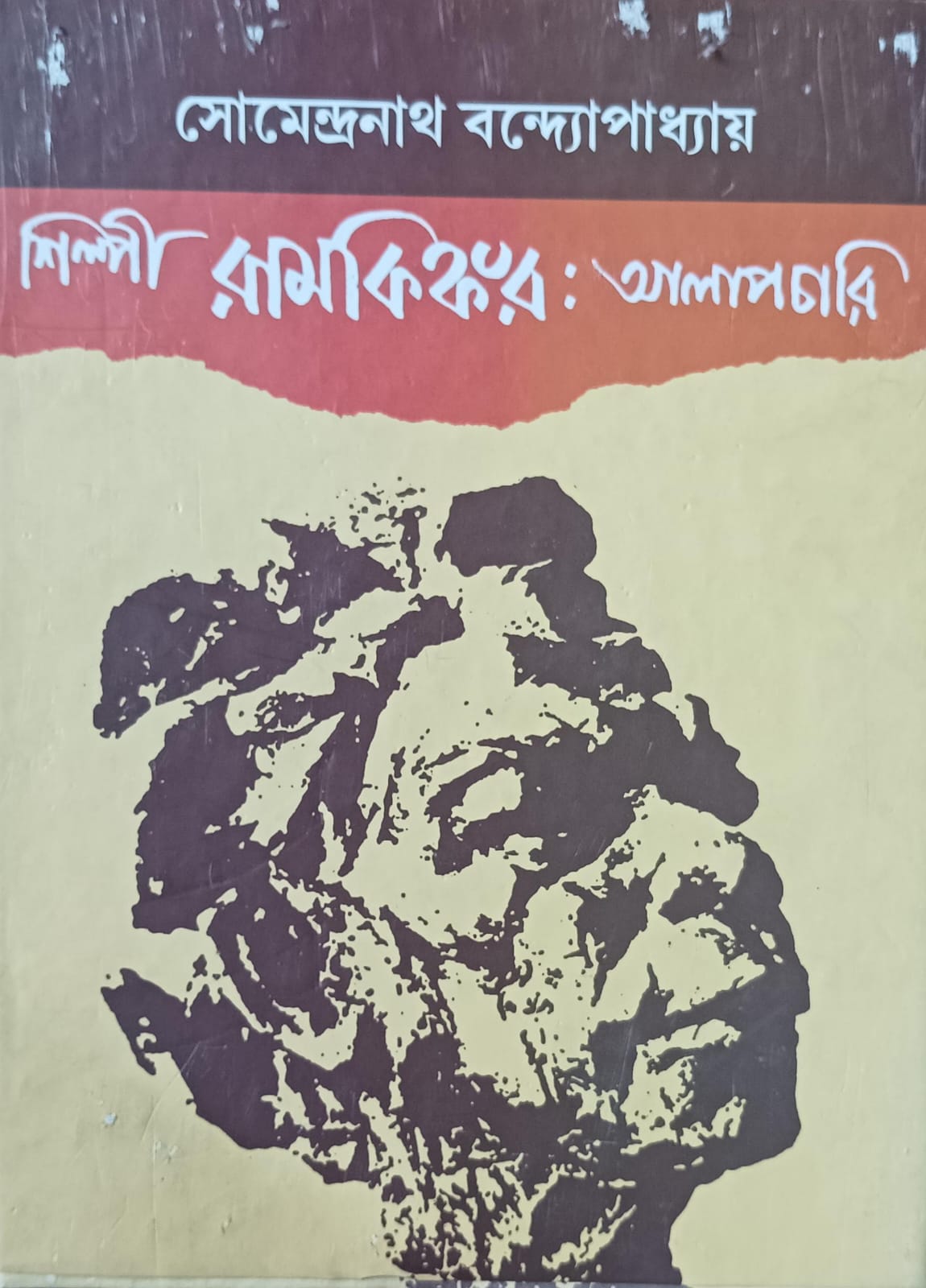

দে’জ পাবলিশিং থেকে সোমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বই ‘শিল্পী রামকিঙ্কর: আলাপচারি’। বইটি ১৯৯৪ সালের বইমেলার সময় প্রকাশিত হলেও তার কাজ শুরু হয়েছিল বেশ আগেই এবং এই কাজের সম্ভাবনা বুঝে আমি তাঁকে প্রায় নিয়মিত চিঠি লিখে তাগাদা দিতাম। ২৮ জুলাই ১৯৮৭ সালে দেখছি একটি পোস্টকার্ডে লিখেছেন– ‘…রামকিংকরদার লেখাটির প্রকাশের উপযোগী একটু সংশোধন, সম্মার্জন চলছে। অনুমান একমাস সময় নেবো। তারপরই আপনার কাছে হাজির হবো। ছবি সব তোলা হয়েছে। বইয়ের আয়তন বেশি হবে না। ১০০ পৃষ্ঠার কিছু বেশি। পাণ্ডুলিপিটি আপনাকে দিয়ে পরে পরিশিষ্টটি লিখবো। ছাপা হতে হতেই দিতে পারবো। লেখককে তাগাদা দেবার জন্য ধন্যবাদ। আপনার এই তাগাদা কাজে দ্রুততা আনবে।…’ কিন্তু কাজটা তিনি দ্রুত সারতে পারেননি। কর্মজগতের বহুবিধ ব্যস্ততা, প্রস্টেট অপারেশন– নানান সংকটের মধ্যেও তিনি কাজটি শেষ করে ২৪ মে ১৯৯১ সালে আমাকে লিখলেন–

“…আমার ‘রামকিংকর’ শেষ। একেবারে Type করে নিয়ে যাচ্ছি। আমার হাতের লেখা সুন্দর ও সুখপাঠ্য নয় বলে। পড়তে অসুবিধা হবে না এবং ছাপতে সুবিধে হবে। প্রচুর নিষ্ঠা ও সময় নিয়ে বইটা লিখেছি। প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করলে প্রকাশ করবেন।

আয়তনে খুব বড় হবে না। বেশ কিছু Plate থাকবে। আমি ছবি তুলিয়ে রেখেছি।

এটি নিছক প্রবন্ধের বই বা জীবনী নয়। রামকিংকরের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের আলাপচারি বা কথোপকথন। এর মধ্যে কিংকরদার সারাজীবনের ভাবনা আছে। জীবনের কথাও অবশ্য এসে পড়েছে। মনে হয় বাঙালী পাঠকের কাছে এর বিশেষ আবেদন থাকবে।

কেননা রামকিংকরকে নিয়ে এজাতীয় বই লেখা হয় নি। প্রকাশিত কোনো গ্রন্থের সঙ্গেই এর মিল নেই।…”

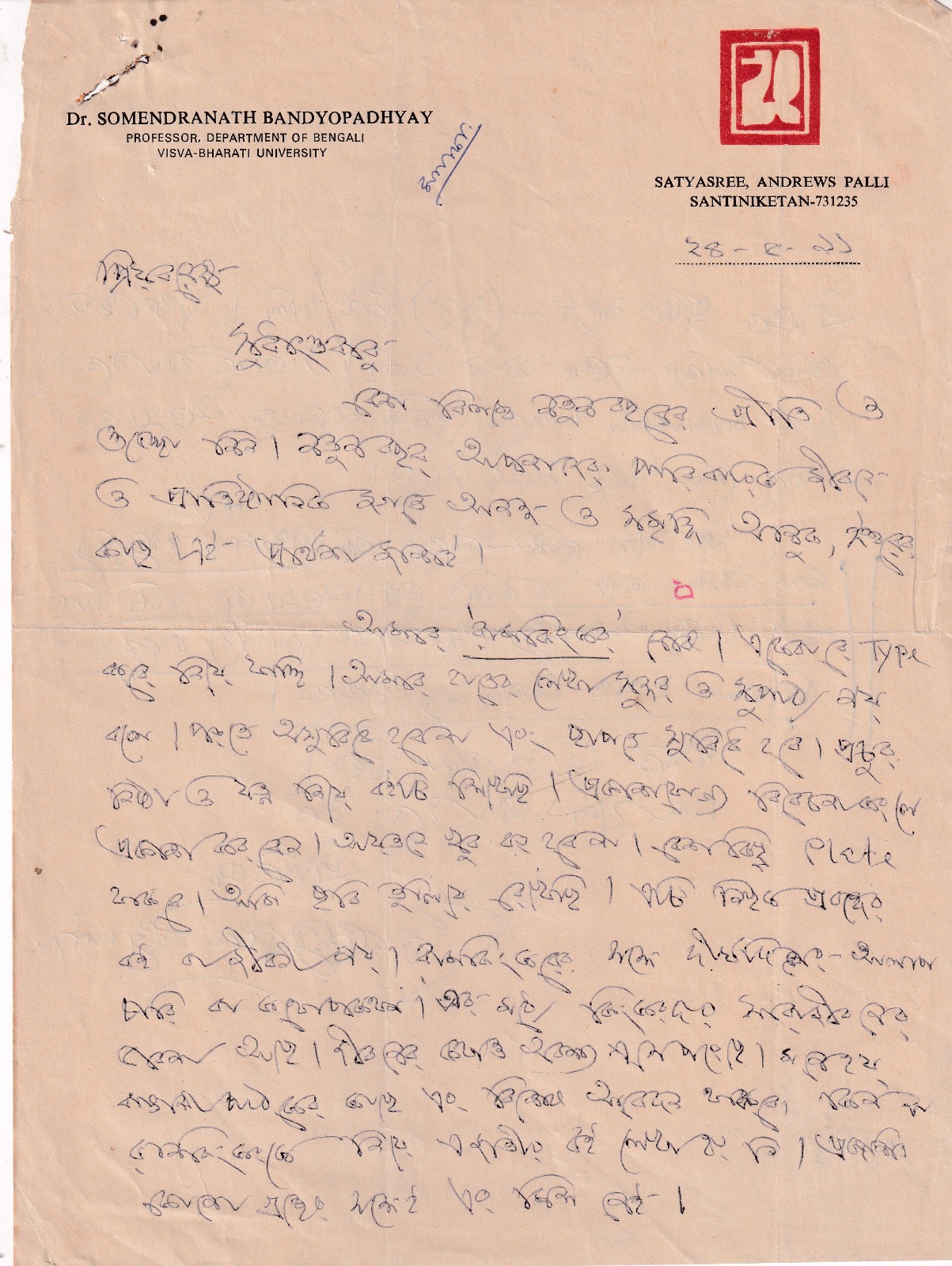

সোমেন্দ্রনাথ নিজে লেখালিখির সঙ্গে-সঙ্গে ছবির খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও অবহিত হওয়ায় বইয়ের ছবি বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন। ১৯৯৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি আমাকে লিখেছেন–

‘ভাই সুধাংশুবাবু,

আমার বইয়ের যাবতীয় কাজ তো আমি শেষ করে এসেছি। আমার আর করণীয় কিছু নেই। কিন্তু ১. প্রচ্ছদটি এখনও দেখতে পেলাম না। এবং ২. ভিতরের পুস্তানি ও ৩. হাফ টাইট্লে মুখের ছোট্ট কালোসাদা প্রিন্ট এবং ৪. প্রথম রামকিঙ্করের মুখের ফোটো (ব্লক দিয়েই এসেছি)– এগুলি একবার দেখতে পেলে তৃপ্তি হতো এবং নিশ্চিন্ত হতাম।…’

১৯৯৪-এর জানুয়ারি মাসে তাঁকে চোখে অপারেশনের জন্য নার্সিংহোমে ভরতি হতে হয়। তার আগেও তিনি আমাকে বইটির ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। বইমেলায় যখন বই প্রকাশিত হল, তখন তিনি চোখ অপারেশনের পরে বাধ্যতামূলক বিশ্রামে। কিন্তু ১ ফেব্রুয়ারি খানিক সুস্থ হয়েই লিখলেন–

‘…ছেলেমেয়ের মুখে জানলাম আমার ‘শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি’ বেরিয়েছে এবং মেলার স্টলে আছে। শুনে আনন্দ আর তৃপ্তি পেলাম। আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রচ্ছদ খুবই ভালো হয়েছে। শিল্পীকে সাধুবাদ।…’

তবে বইটির পুস্তানি তাঁর পছন্দ হয়নি সেকথাও তিনি জানিয়েছিলেন। সম্ভবত বইটিতে বর্ডার সহ নীল রঙের পুস্তানি দেওয়া হয়েছিল। বর্ডার তাঁর পছন্দ হয়নি, আর পুস্তানির রং তিনি চাইছিলেন– ‘শ্যাওলা সবুজ অথবা সিপিয়া বা লাইট ব্রাউন।…’ যতদূর মনে পড়ছে সেটা আর তখন করে উঠতে পারিনি। পরে ২০০০ সালে বইটির নতুন সংস্করণও হয়।

ভাস্কর বলবীর সিং কট-এর বানানো রামকিঙ্করের প্রতিকৃতি অবলম্বনে অজয়দার (অজয় গুপ্ত) প্রচ্ছদে ‘শিল্পী রামকিঙ্কর: আলাপচারি’ বইটির উৎসর্গের পাতায় সোমেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন– ‘রামকিঙ্করের সতীর্থ সুহৃদ/ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের/ পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে’। রামকিঙ্কর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যে যুক্ত থেকেও তিনি আধুনিক বিশ্বশিল্পের নানা অভিজ্ঞান ধারণ করেছেন নিজের কাজে। ভাস্কর্যে তিনি যে বিমূর্ততার সন্ধান দিয়েছেন তা সেসময় ছিল অপ্রত্যাশিত। তাঁর জীবন আর শিল্পে কোনওরকম ভেদ ছিল না। এক অর্থে তাঁকে জীবনশিল্পীই বলা চলে।

‘শিল্পী রামকিঙ্কর: আলাপচারি’ যখন লেখা হয়, তখনও রামকিঙ্কর-চর্চার একমাত্র বই ছিল এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ১৯৮৯ সালে বেরুনো প্রকাশ দাস সম্পাদিত ‘রামকিঙ্কর’ বইটি। মনচাষা প্রকাশনীর ‘মহাশয় আমি চাক্ষিক, রূপকারমাত্র’ বই তখন দূর ভবিষ্যতের গর্ভে। সমরেশ বসু অবশ্য রামকিঙ্করের জীবন-উপন্যাস ‘দেখি নাই ফিরে’ অসমাপ্ত রেখে ১৯৮৮-র ১২ মার্চ প্রয়াত হলেন। তারও অনেক পরে ২০১৩ সালে অবভাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে মণীন্দ্র গুপ্ত-র লেখা রামকিঙ্করের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে অসামান্য একটি বই ‘রং কাঁকর রামকিঙ্কর’।

‘শিল্পী রামকিঙ্কর: আলাপচারি’ বইয়ের ভূমিকায় সোমেনদা লিখেছিলেন–

‘কিঙ্করদা শুধুই অসামান্য প্রতিভার বলে বলীয়ান হয়ে ভিতরের তাগিদে কাজ করে ফেলেন, আর জন্ম হয় অসাধারণ সব শিল্পকর্মের, এটাই সব কথা নয়। তাঁর একটি ভাবনার জগৎ আছে– জীবনভাবনা, আর তারই সঙ্গে জড়ানো শিল্পভাবনার জগৎ যা রীতিমতো ঋদ্ধ, যার মূলে আছে তাঁর জীবনাভিজ্ঞা। তাঁর অতিসচেতন দৃষ্টির প্রখর পর্যবেক্ষণ, অতি সংবেদনশীল মনের অনুভব আর উপলব্ধি, তাঁর অধ্যয়ন, অনুধ্যান এবং আরও অনেক কিছু যে এই জীবনাভিজ্ঞার পিছনে কাজ করেছে সে খবর আমরা অনেকেই বিশেষ রাখি না। রামকিঙ্করের সহাধ্যায়ী কলাভবনের আর এক প্রতিভা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ছবি আঁকার পাশাপাশি কলমও ধরেছেন। লিখেছেন মূল্যবান প্রবন্ধ, সমালোচনা, আত্মকথা বা আত্মকথাকল্প রচনা। সেখানে তাঁর অনুভব আর উপলব্ধির পরিচয় যেমন আছে তেমনি আছে বিচার-বিশ্লেষণপটু বৌদ্ধিক শক্তির পরিচয়ও। কিন্তু কিঙ্করদা কখনও লেখার কলম ধরেননি। সে মন তাঁর ছিল না। ছিল না সময়ও। দেহ মন প্রাণ তিনি সঁপে দিয়েছিলেন শুধু বিরামহীন সৃষ্টির কাজে। তাই ওঁর সঙ্গে যখন মিলি, কথা বলি তখন কেবলই মনে হতে থাকে, ওঁর ভাবনার এই অসামান্য জগৎটি কেন গোচরে আসবে না সকলের। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও স্থির করি, উনি যদি অনুমতি করেন তবে ওঁর অবসর আর ইচ্ছেমতো আসব ওঁর কাছে। ওঁর আলাপচারি থেকে একটু একটু করে আহরণ করব যতটুকু আমার সাধ্য, এইভাবে কিছু অন্তত ধরে রাখা যাবে তাঁদের জন্য যাঁরা ওকে জানতে চান, বুঝতে চান গভীরভাবে অথবা যাঁদের আদৌ সৌভাগ্য হবে না ওঁকে দেখার, ওঁর কথা শোনার। মনে যখন এই ভাবনাটা চলেছে তখন অভাবিত এক সুযোগ জুটে গেল। শঙ্খদার (শিল্পী শঙ্খ চৌধুরী) রতনপল্লীর মাটির বাড়ি ছিল কিঙ্করদার আশ্রয়। সে বাড়ি পড়ো পড়ো হল। আর আমারই ভাগ্যক্রমে কিঙ্করদা চলে এলেন আমাদের অ্যান্ডরুজ পল্লীর কুড়ি নম্বর বাড়িতে, আমার পাশেই। এই প্রতিবেশিত্বের সুযোগ খুলে দিল আমার ইচ্ছাপূর্তির পথ একেবারেই হঠাৎ। আর অমনি কালবিলম্ব না করে সে সুযোগ নিতে হল আমাকে।

সকাল, দুপুর, বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নানা সময়ে হাজির হয়েছি। ছুটির দিনে তো সব কাজ ফেলে ওঁর কাছে আসা প্রায় নেশার মতো ধরেছিল আমাকে। মোটামুটি বছর-জোড়া বৈঠকে শেষ হল কাজ। আরও হয়তো পাওয়া যেত। কিন্তু দ্রুত ভাঙছিল কিঙ্করদার শরীর। কাজেই সন্তুষ্টি আনতে হল মনে। তারপর ওঁর সব হতে আপন শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নিয়ে কিঙ্করদা চিকিৎসার জন্য গেলেন কলকাতা। আর ফিরলেন না। ফিরল ওঁর দেহ ফুলে ফুলে ঢাকা এক বৃষ্টিঝরা রাত্রির অন্ধকারে। তারপর সৃষ্টির আগুন নিয়ে খেলেছেন যে শিল্পী সারাটা জীবন তাঁর দেহটি সমর্পিত হল আগুনে।’

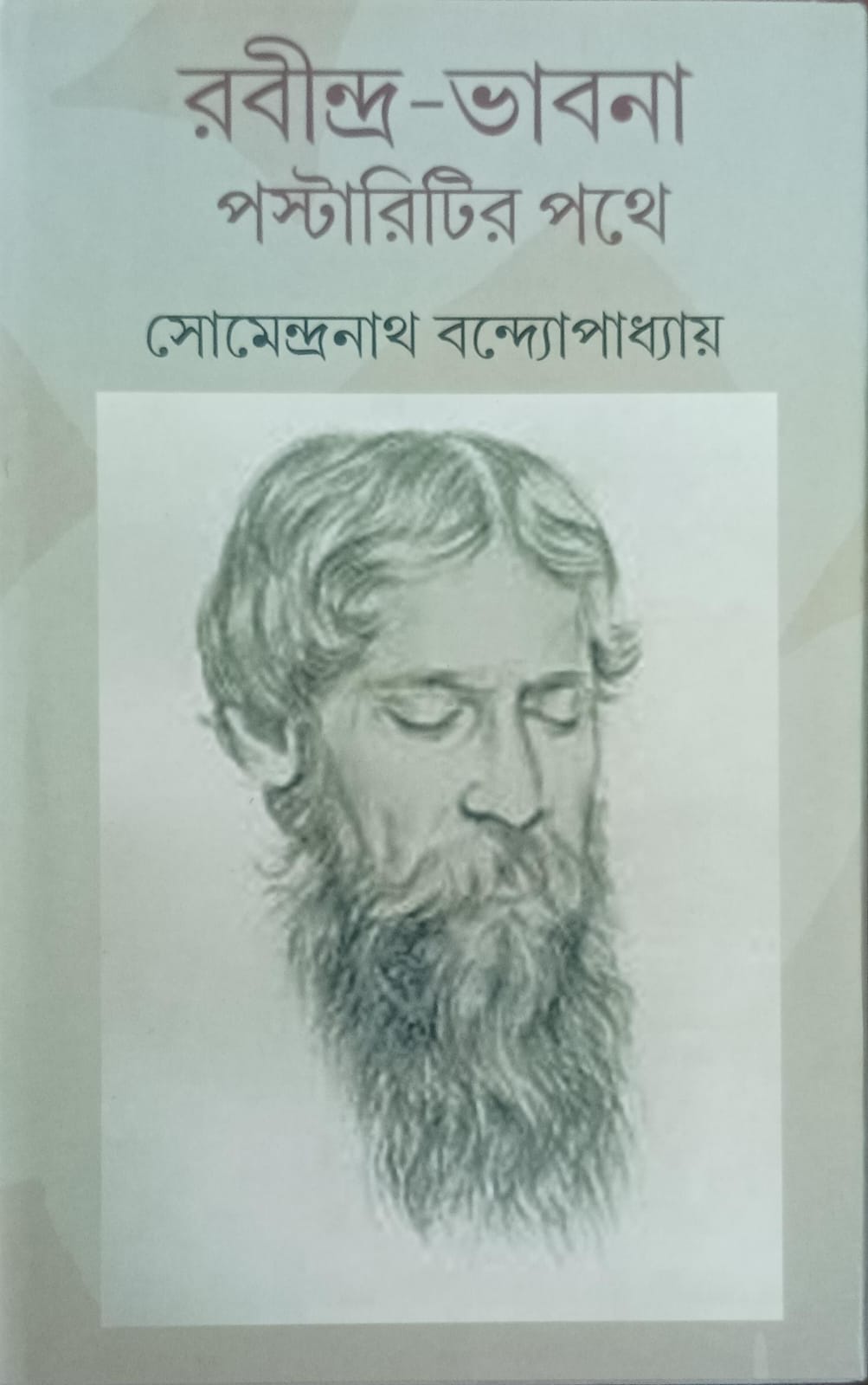

সোমেন্দ্রনাথের আরেকটি বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘শিল্পী রামকিঙ্কর: আলাপচারি’র বহুদিন পরে, ২০১৬ সালে। ততদিনে অপুও প্রকাশনায় এসেছে। সোমেনদার চিঠিপত্রের মধ্যে দেখলাম অপুকে লেখা তাঁর ‘সোমেনজেঠু’র চিঠিও আছে। দে’জ পাবলিশিং থেকে সোমেনদার শেষ বই ‘রবীন্দ্র-ভাবনা: পস্টারিটির পথে’ মূলত অপুর হাত দিয়েই তৈরি হয়। বইটি সোমেন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে লেখা রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধ। এই বইয়ের নাম-প্রবন্ধটি প্রবোধচন্দ্র সেনের জন্ম-শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ‘ইতিহাস ও সংস্কৃতি’-তে প্রথম ছাপা হয়েছিল।

সোমেনদা তাঁর প্রথম চিঠিতে আমাকে শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি বোধহয় সেসময় তাঁর আমন্ত্রণ রাখতে পারিনি। তবে শান্তিনিকেতনে তার আগে এবং পরে বহুবার গিয়েছি। কিন্তু নিখাদ বেড়াতে যাওয়া কোনওদিনই হয়নি। সব সময়েই কোনও না কোনও কাজেই গিয়েছি। রতন কুঠি ছাড়িয়ে জলট্যাঙ্কের কাছে বুদ্ধদেব গুহ-র ‘রবিবার’ বাড়িতে থেকেছি কখনও। তবে কাজের ফাঁকে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে দেখা করেছি। শান্তিনিকেতনের আড্ডার পরিচয়ও পেয়েছি। কালোর চায়ের দোকানে গিয়েছি। সন্ধেবেলা ইন্দ্রদার ‘সুবর্ণরেখা’ দোকানের সামনে আসতেন বহু বিশিষ্ট মানুষ– তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজবে, নতুন বইয়ের কথায় কাটিয়েছি অনেক সন্ধে। সেই সঙ্গে গোটা আশ্রম চত্বরটাও ঘুরে দেখেছি। রামকিঙ্করের গড়া ‘সাঁওতাল পরিবার’, ‘কলের বাঁশি’, ‘বুদ্ধ’, ‘সুজাতা’– এসবও দেখেছি। উপাসনা মন্দির, ছাতিমতলায় গেলে মনটা শান্ত হয়ে যেত। শান্তিনিকেতন বাড়ির সামনেও গিয়েছি। এটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৈরি করা প্রাচীনতম বাড়ি। বালক রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম এই বাড়িতেই ওঠেন। এই শান্তিনিকেতন বাড়ির সামনে রামকিঙ্করের গড়া একটি ভাস্কর্য আছে। সেটি দেখেই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল শঙ্খদার একটি লেখা। ১৯৮২ সালে শঙ্খদার ‘তিরিশ বছর আগে’ নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। পরে সেটি আমাদের প্রকাশনা থেকে তাঁর ‘এখন সব অলীক’ বইয়ে সংকলিত হয়েছে। শঙ্খদা সেই লেখায় ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনে আয়োজিত সাহিত্যমেলার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন– “নিমাই চট্টোপাধ্যায় আর গৌরী দত্ত (এখন আইয়ুব) চার-পাঁচজন অভ্যাগতকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শান্তিনিকেতনের পথে পথে। আছেন নরেশ গুহ, আছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নন্দলাল বসু কাজ করছেন তাঁর ঘরে বসে, সবাই গিয়ে বসলেন তাঁকে ঘিরে। সামনে একটি খাতায় দু’-একটি স্কেচ নিয়ে কথা হল দু’-চারটি, প্রশ্ন করলেন গৌরী, উত্তর শুনলেন সবাই, খানিকটা রইল নীরবতার আস্তরণ। সেখান থেকে বেরিয়ে, কোনাকুনি খেলার মাঠ পেরিয়ে, অল্প একটু চায়ের বৈঠক, চা খাবার সেই আস্তানাটা এখন আর নেই। আশ্রমের মাঝখানে ঘুরতে ঘুরতে দেখা, দেখতে দেখতে কথা, কলাভবনের দরজার সামনে মস্ত বড়ো মাটির ব্যাঙটি কার আত্মা হতে পারে তা নিয়ে দু-চারটি কৌতুকের বিনিময়, আর তারপর ‘শান্তিনিকেতন’ বাড়ির সামনে রামকিংকরের ছন্দোময় ভাস্কর্যটির সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। কী হতে পারে এই মূর্তির তাৎপর্য? এক-এক দিক থেকে তাকে মনে হয় এক-একরকম। কোনো মানেই নেই এর, বললেন একজন। এ তো স্পষ্টই এক নারীর লীলায়িত শরীর: আরেকজনের মত। ভিন্ন আরেকজন বলেন: অসম্ভব, এ হলো ঊর্ধ্বগামী কোনো আগুনের শিখা। জটিল এই মতভেদের মাঝখানে দূরে দেখা গেল চলে যাচ্ছেন শিল্পী স্বয়ং। ‘ওই তো কিংকরদা, ওঁর কাছেই জিজ্ঞেস করা যাক বরং’ বলে গৌরী-নিমাই ধরে আনলেন তাঁকে, বললেন: ‘আপনাকে এর মীমাংসা করে দিতে হবে আজ। কিসের মূর্তি এটা?’ একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে, প্রশ্ন করলেন রামকিংকর: ‘বোঝা যাচ্ছে না কিছু?’ ‘বোঝা তো যাচ্ছে অনেক কিছু, কিন্তু এক-একজন বলছেন এক-একরকম।’ ‘কে কী বলছেন?’ শুনে নিলেন তিনি কার কী মনে হচ্ছে, আর শুনে, ‘সকলেই ঠিক বলছেন’ এই কথাটি দ্রুত উচ্চারণ করে তেমনি ত্রস্ত পায়ে চলে গেলেন রামকিংকর, মিলিয়ে গেলেন গাছের আড়ালে, শিল্প-সমস্যার এক রহস্যময় সমাধানের সামনে আমাদের স্তব্ধ করে রেখে !’

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved