১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে বইমেলার সময় আমি ছেপেছিলাম ‘শাহজাদা দারাশুকো’র প্রথম খণ্ড, আর সে-বছরেরই ডিসেম্বরে ছাপা হল ২য় খণ্ড। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ শ্যামলদার জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজগুলির একটি। কেউ-কেউ এটিকে তাঁর ‘ম্যাগনাম ওপাস’ও বলেন। সেটা এই বইয়ের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি-জনিত খ্যাতির জন্যই শুধু নয়। আমার মনে হয়, ‘শাহজাদা দারাশুকো’র বিষয়বস্তু ভারত-ইতিহাসের এমন একজন মানুষকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে যাঁর সঙ্গে অন্য কারুর তুলনাই টানা যায় না। এইরকম বিষয় নিয়ে বাংলায় এর আগে বা পরে কোনও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।

গত পর্বে, ইতি কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় দেখা হয়েছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বাংলা গদ্যের এই যুবরাজের হাসি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল গোটাকতক চিঠি। গল্প-উপন্যাসের স্মৃতি। এমনকী, ব্যক্তিগত কথাবার্তাও। সেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, আবার ফিরে এলেন এই পর্বে। কারণ, অনর্গল আড্ডা ছাড়া তাঁকে চেনা অসম্ভব! এই পর্বের পর তবে কি শ্যামল আর কখনও ফিরে আসবেন না ইতি কলেজ স্ট্রিটে? সে জন্য নজর রাখুন। আর পায়ে হেঁটে বেড়ান কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায়, বইয়ের দোকানে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে দিব্যি আছেন, দু’মলাটে। যান আড্ডা শুরু করুন, আবার।

৩৫.

সেদিনের সভায় তারাশঙ্কর নিশ্চয়ই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় ভবিষ্যতের কোনও অস্ফুট ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। নইলে তাঁর মতো প্রথিতযশা, মান্য লেখক কেনই-বা পরদিন সকালে বাড়িতে ডেকে সেই তরুণ লেখকের প্রথম গল্পে বেশ কিছু সংশোধন করবেন এবং কথাসাহিত্যের নানা সুলুকসন্ধান নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করবেন– বিশেষ করে তিনি নিজেই যখন ‘সঞ্জীবন ফার্মেসী’র সংশোধিত রূপ ‘আরোগ্য নিকেতন’ লেখায় অতটা ব্যস্ত! তবে শ্যামলদার জীবনে কিন্তু ওঠা-পড়া লেগেই থেকেছে। ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরির সামনের সস্তা খাবারের দোকানটিকে আশ্রয় করে লেখা ‘মহাকাল কেবিন’ ছাপা নিয়ে সেকালের দুই নামী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতের অমিল হয়। ‘তরুণের স্বপ্ন’ নামে একটি পত্রিকায় ছাপানোর জন্য ‘মহাকাল কেবিন’ গল্পটি দিয়েছিলেন শ্যামলদা। সে-পত্রিকার সম্পাদক সুনীল ধর হলেও গল্প নির্বাচন করার ভার ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওপরেই। শেষমেশ অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুমোদনেই গল্পটি ছাপা হয় এবং শ্যামলদা গল্পটির জন্য ১০ টাকা সম্মান দক্ষিণাও পান– লিখে তাঁর প্রথম অর্জন। ‘তারাগুনতির দেশে’ গল্পটির পরিণতি আরও খারাপ হতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনওভাবে তিনি এক পত্রিকা থেকে ব্যর্থমনোরথে ফেরার সময় চোখে পড়ে যান সন্তোষকুমার ঘোষের। লেখার ব্যাপারে সন্তোষদার ছিল জহুরির চোখ। তিনি শ্যামলদার মধ্যে আগামী দিনে বড় লেখক হওয়ার সম্ভাবনা সহজেই ধরে ফেলেন। এইসব লেখালিখি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনেও বদল ঘটিয়ে দিল। ইস্পাত কারখানা ছেড়ে কলকাতায় এসে ‘সিক্রেটলি গ্র্যাজুয়েট’ হলেন এবং সম্ভবত ১৯৫৮ সাল থেকেই সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্প লেখা শুরু হয়ে গেল। সামান্য কয়েক বছরেই ‘জীবনরেণুর কারিগর’ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে গণ্য হতে লাগলেন। ‘দেশে’ প্রকাশিত তাঁর ‘পরী’ গল্পটি পড়ে সন্তোষদা লিখেছিলেন– “পরী ঘরানার গল্প আমাদের সাহিত্যে বেশি আছে নাকি? একটু হাস্যরস আর একটু করুণরস মিশিয়ে খানিকটা কান্না কান্না করার অদ্ভুত কৌশল শ্যামলেরই আয়ত্তে। ‘ওঁ’ এই অবিশ্বাস্য শিরোনাম দিয়ে যে গল্পের শুরু, চূড়ান্ত অবাস্তব একটা পুরস্কার ঘোষণার কৌতুকের মধ্য দিয়ে, সেই গল্পই দেখি একেবারে শেষে পৌঁছে যায় গভীর অনুভূতির এক চিরন্তনতায়। পৃথিবী যেমন ছিল তেমন আছে। জ্যোৎস্নার মেঘ কিংবা গাছপালার ছায়া লেগে কোথাও কোনও ময়লা পড়েনি। তখন প্রত্যয় করি, পরী নেমেছে।”

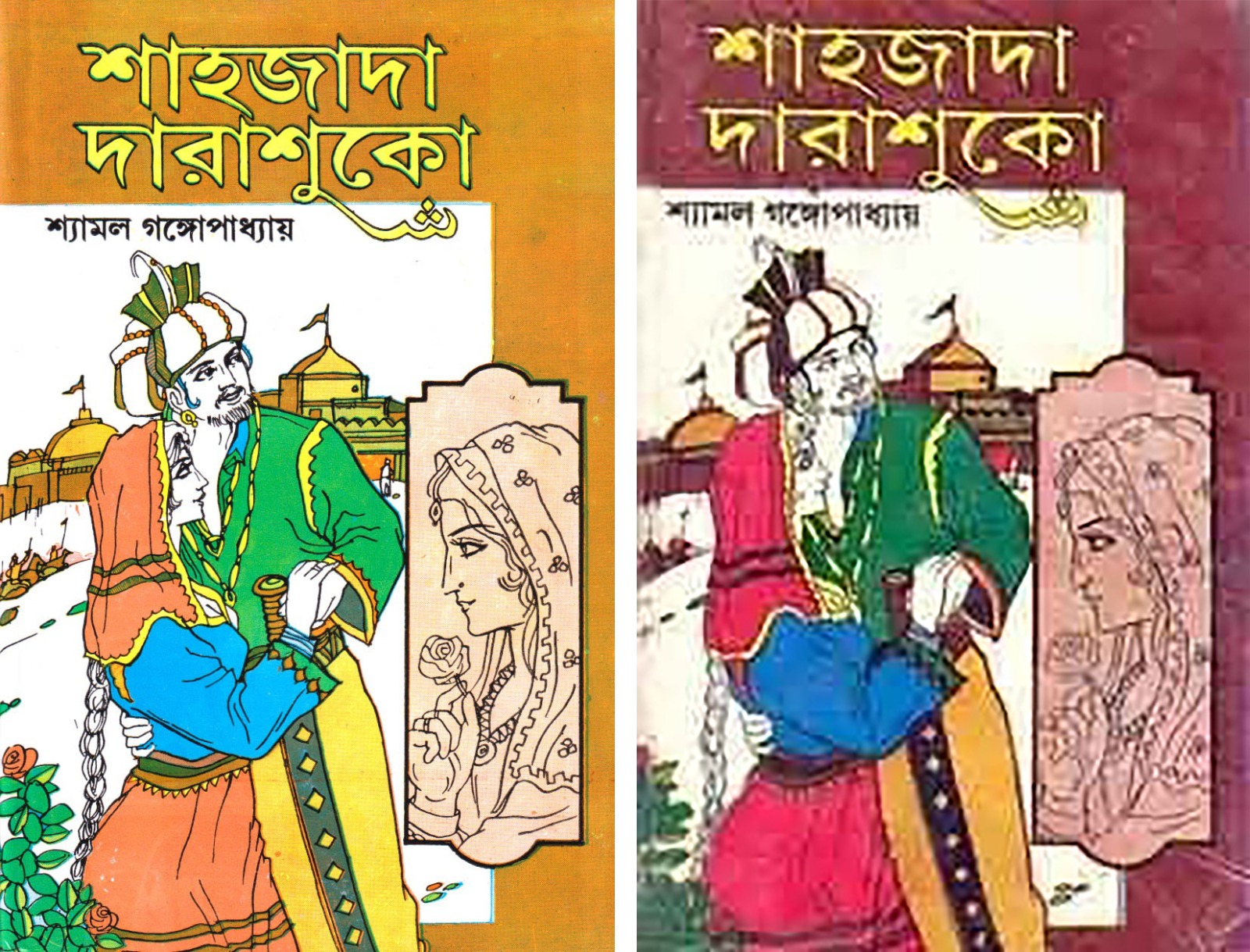

দে’জ পাবলিশিং থেকে শ্যামলদার ‘মানুষের রহস্য’-র পর যে-বইটি প্রকাশিত হয়, তা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে বইমেলার সময় আমি ছেপেছিলাম ‘শাহজাদা দারাশুকো’র প্রথম খণ্ড, আর সে-বছরেরই ডিসেম্বরে ছাপা হল ২য় খণ্ড। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ শ্যামলদার জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজগুলির একটি। কেউ-কেউ এটিকে তাঁর ‘ম্যাগনাম ওপাস’ও বলেন। সেটা এই বইয়ের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি-জনিত খ্যাতির জন্যই শুধু নয়। আমার মনে হয়, ‘শাহজাদা দারাশুকো’র বিষয়বস্তু ভারত-ইতিহাসের এমন একজন মানুষকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে যাঁর সঙ্গে অন্য কারুর তুলনাই টানা যায় না। এইরকম বিষয় নিয়ে বাংলায় এর আগে বা পরে কোনও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ শুধু ইতিহাসের নীরস সাল-তারিখ, যুদ্ধ, শয়তানির আনুপূর্বিক ইতিহাস নয়, ইতিহাসে না-বলা অনেক কথা, অনেক চরিত্রের জীবনকথা এমন আশ্চর্য মুনশিয়ানায় শ্যামলদা বুনে দিয়েছেন যে পাঠককে এই উপন্যাস আজও ছুঁয়ে যায়। শ্যামলদা মনে করতেন– ‘শাহজাদা দারাশুকো হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মচিন্তায় মিলনবিন্দুটি খুঁজতে গিয়ে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যান। তাই তিনি হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি কালো গোলাপ। ব্যথা, সৌন্দর্য, কালের ইতিহাসের সঙ্গে এই গোলাপ জড়িয়ে গেছে। হিন্দুস্থান যুগে যুগে তাঁকে বারবার আবিষ্কার করবে। আমি এই ইতিহাস-পুরুষে যাবার রাস্তায় একজন ভবঘুরে মুসাফির মাত্র। আমি তাঁর সালিক।’ দারাশুকো ভারতবর্ষের ইতিহাসে একইসঙ্গে রোম্যান্টিক ও ট্র্যাজিক নায়ক। তিনি এই দেশের মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ না করে ভালোবাসার বাঁধনে কাছে টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁর দেখানো পথে এগোয়নি। তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মানও পাননি। মুঘল যুগের ঐতিহাসিকেরাও তাঁর প্রতি অকরুণ ছিলেন। শ্যামলদার ভাষায়–

‘দারাশুকো বিশ্বাস করতেন সব ধর্ম মূলত এক। যথাযথ সাধনায় সব ধর্মেই মুক্তি পাওয়া যায়। মুক্তির জন্যে শুধু চাই সত্যনিষ্ঠা, চিত্তশুদ্ধি আর জনসেবা।

…কুরুক্ষেত্রের পর তাঁকে নিয়েই তো হিন্দুস্থানের মহাকাব্য, ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গৃহযুদ্ধ, ভ্রাতৃসংহার। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অনেক রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে। কিন্তু হতভাগ্য দারা এই সব ঘটনা থেকে নেপথ্যে সরে গিয়েছেন। ইতিহাস বড় বড় ঘটনা লিখে রাখে। সংস্কৃতি সাধনায় দারার নীরব, অসামান্য সব কাজ আর তার ফলাফল নিয়ে চিরমুখর ইতিহাস যেন একেবারেই বোবা।…’

মুক্তদৃষ্টির মানুষ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে ইতিহাসের এমন হতভাগ্য চরিত্র আকর্ষণ করবে, এতে আর আশ্চর্য কী! ইতিহাস আর দর্শনের এমন মেলবন্ধনও বাংলা সাহিত্যে বিরল বলে আমার মনে হয়। তাই বইটির নতুন সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ মলাটে লেখা হয়েছিল– ‘বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা পালটে দেওয়ার জন্যে এ লেখাটি জরুরি ছিল।’ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ‘সাপ্তাহিক বর্তমান’ পত্রিকায়। এই লেখা শুরু করার ব্যাপারে সে-সময় ওই পত্রিকার সহ সম্পাদক অশোক বসু-র ভূমিকা ছিল। আর, বইটির ভূমিকার নিচে শ্যামলদার ঠিকানা দেখে মনে হচ্ছে ততদিনে তিনি সমীর রায়চৌধুরীর বাড়ি ছেড়ে, কাছেই ব্রহ্মপুর বটতলার ছোট্ট বাড়িটিতে উঠে গিয়েছিলেন। তবে ‘শাহজাদা দারাশুকো’ উপন্যাসটি যে তাঁর আরও বড় করার ইচ্ছে ছিল সেকথা শ্যামলদার মুখে বেশ কয়েকবার আমি শুনেছি। কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি।

‘শাহজাদা দারাশুকো’র প্রকাশের পর দে’জ পাবলিশিং থেকে শ্যামলদার পরপর কয়েকটি উপন্যাসের বই বেরয়। ‘শাহজাদা দারাশুকো’র প্রথম খণ্ডের সঙ্গেই আমি ছেপেছিলাম ‘তারসানাই’। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মতি নন্দীকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি শ্যামলদার স্ত্রী ইতি বউদি আর মতিদার স্ত্রী নীতি বউদি দুই বোন। বাংলা সাহিত্যের দুই ক্ষমতাধর লেখক পারিবারিক সম্পর্কে ভায়রাভাই ছিলেন। মতিদার একটাই বই দে’জ পাবলিশিং থেকে আমি প্রকাশ করতে পেরেছি– ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’। মতি নন্দীর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের জুন মাসে।

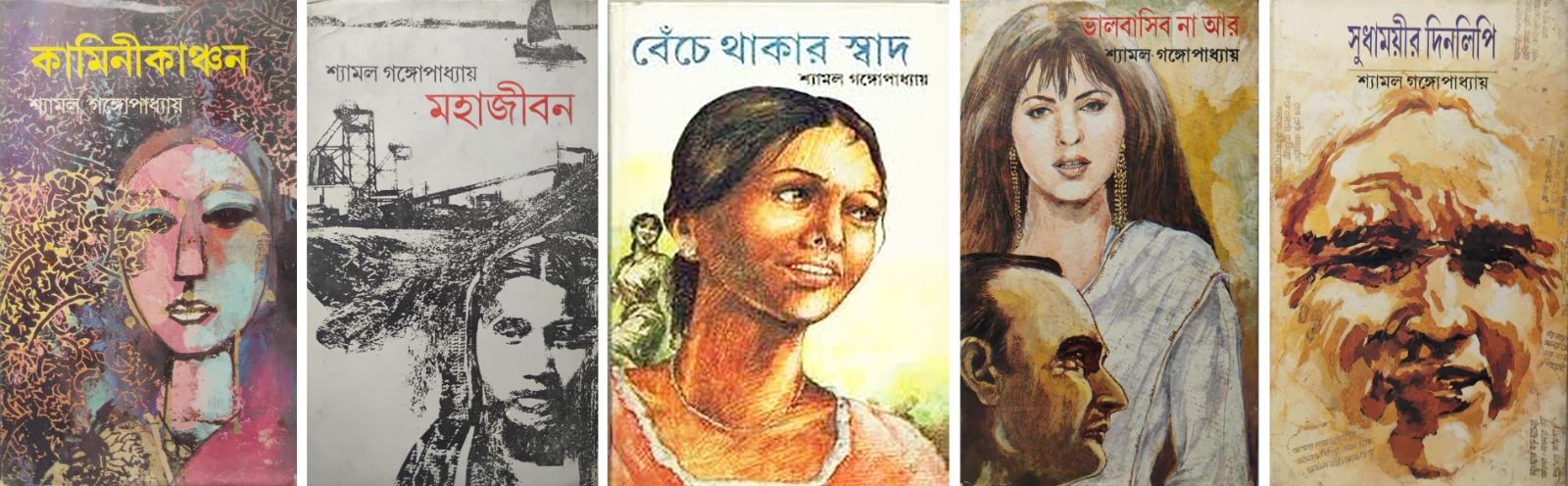

সেসময় ধীরে-ধীরে আমি শ্যামলদার ‘কামিনীকাঞ্চন’, ‘মহাজীবন’, ‘বেঁচে থাকার স্বাদ’, ‘ভালবাসিব না আর’ বইগুলি প্রকাশ করি। এর মধ্যে ‘কামিনীকাঞ্চন’ বইটি দেখছি তিনি কিন্নরদা ও শুভ্রা বউদিকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৯৭ সালের বইমেলায় প্রকাশিত হল তিনটি ছোট উপন্যাসের সংকলন– ‘সুধাময়ীর দিনলিপি’। এই বইতে ছিল– ‘সুধাময়ীর দিনলিপি’, ‘শিকড়’ এবং ‘একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা’। ছবি ও ক্যালিগ্রাফি দিয়ে বইটির জন্য একটু অন্য রকমের মলাট করেছিলেন ইন্দ্রনীল ঘোষ। ২০০১-এ ফের তিনটি উপন্যাসের সংকলন বেরুল ‘দশ লক্ষ বছর আগে’ নাম দিয়ে। সেই বইতে ছিল– ‘দশ লক্ষ বছর আগে’, ‘সে’ এবং ‘এক সিংহ ও তার রমণী’। বইটি ‘আজকাল’ পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে উৎসর্গ করে তিনি লেখেন– ‘অগোছাল জিনিসকে/ আপনি গোছাল করে তুলতে পারেন।’ শ্যামলদার জীবদ্দশায় এটাই দে’জ থেকে প্রকাশিত তাঁর শেষ বই। যদিও তাঁর মৃত্যুর পরেও আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক বই প্রকাশ করে চলেছি। ২০০৪-এর বইমেলায় যেমন প্রকাশিত হয়েছিল ‘মাতৃচরিতমানস’– ‘মাতৃচরিতমানস’ আর ‘কহেলগাঁও’– দু’টি লেখার সংকলন। দুটি লেখাই সম্ভবত ‘আজকাল’-এর শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল– ‘কহেলগাঁও’ বেরিয়েছিল ১৯৯১ সালে আর ‘মাতৃচরিতমানস’ ১৯৯৮ সালে। এই বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সুব্রত চৌধুরী।

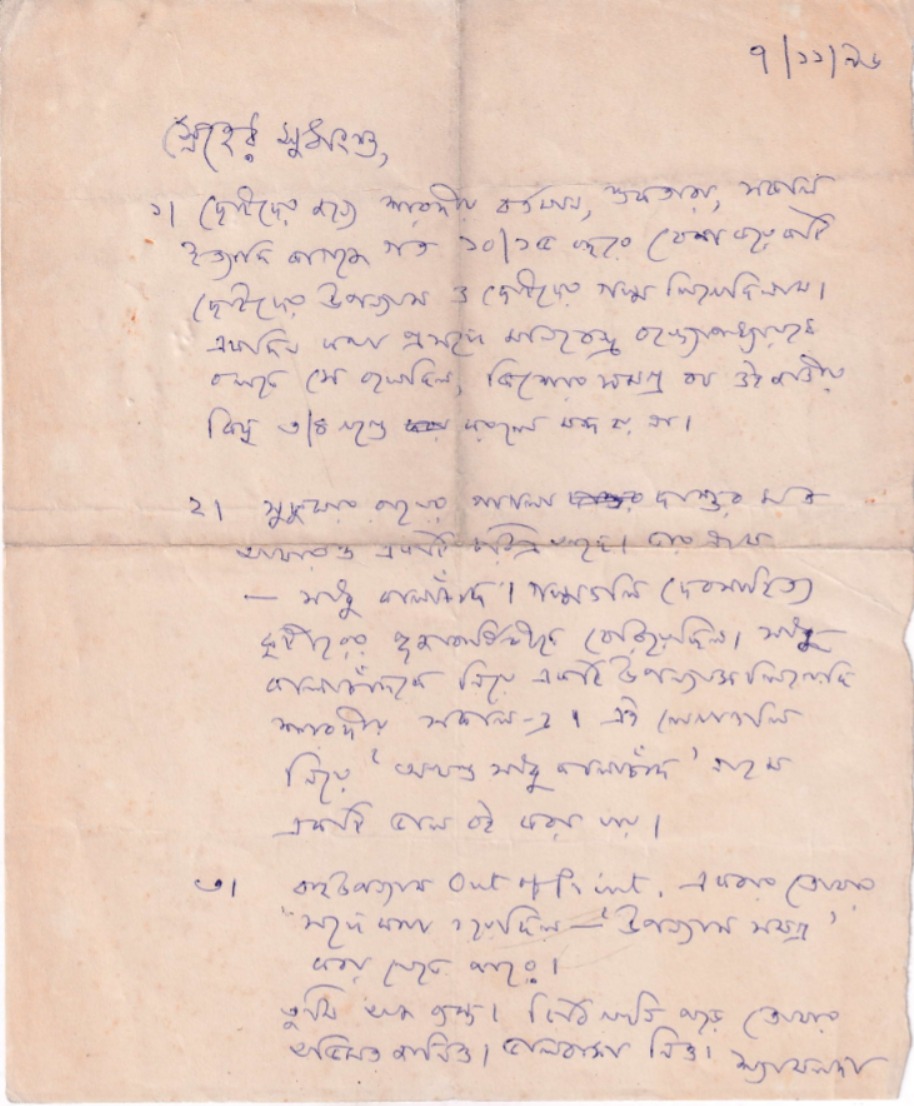

চিঠিপত্রের মধ্যে শ্যামলদার ১৯৯৬ সালের ৭ নভেম্বর শ্যামলদার লেখা একটি চিঠিতে দেখছি তিনি লিখছেন–

‘স্নেহের সুধাংশু,

১। ছোটদের জন্যে শারদীয় বর্তমান, শুকতারা, সকাল ইত্যাদি কাগজে গত ১০/১৫ বছরে বেশ কয়েকটি ছোটদের উপন্যাস ও ছোটদের গল্প লিখেছিলাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে সে বলেছিল, কিশোরসমগ্র বা ওই জাতীয় কিছু ৩/৪ খণ্ডে করলে মন্দ হয় না।

২। সুকুমার রায়ের পাগলা দাশুর মত আমারও একটি চরিত্র আছে। তার নাম– সাধু কালাচাঁদ। গল্পগুলি দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকীতে বেরিয়েছিল। সাধু কালাচাঁদকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছি শারদীয় সকাল-এ। এই লেখাগুলি নিয়ে ‘অখণ্ড সাধু কালাচাঁদ’ নামে একটি ভাল বই করা যায়।

৩। বহু উপন্যাস Out of Print, একবার তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল– ‘উপন্যাস সমগ্র’ করা যেতে পারে।

তুমি আজ ব্যস্ত চিঠিখানি পড়ে তোমার অভিমত জানিও। ভালবাসা নিও।

শ্যামলদা’

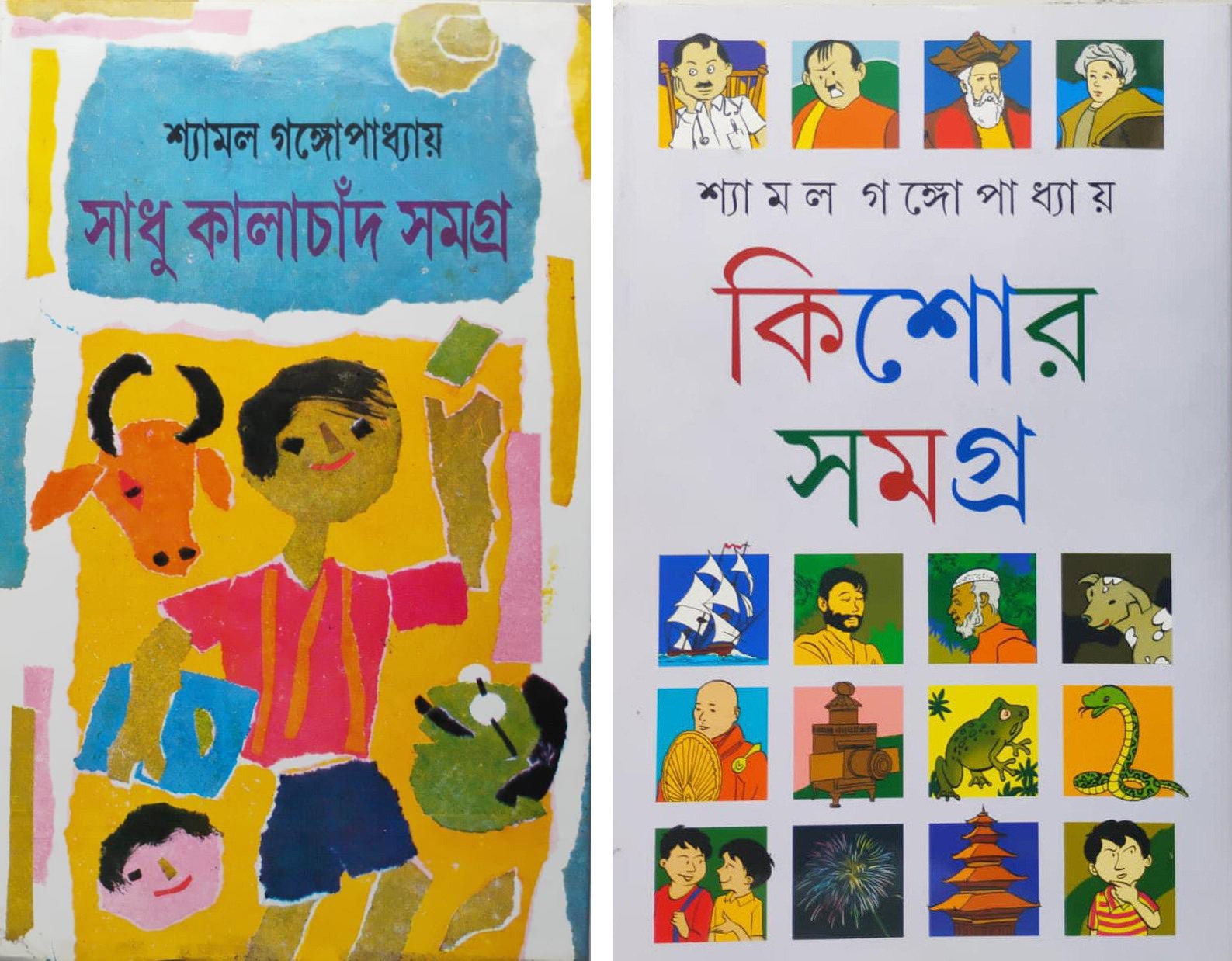

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্যামলদার বন্ধুত্ব বহুদিনের। বুদ্ধদেব বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ সালে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর, প্রথম বছর এমএ ক্লাসে ভরতি হয়েছিলেন– নবনীতা দেব সেন, অমিয় দেব, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তরুণ মিত্র, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়রা। মানবদার যেহেতু ছোটদের জন্য লেখালিখি নিয়ে বাড়তি আগ্রহ ছিল, সেজন্যই হয়তো তিনি বন্ধুর ওই গোত্রের লেখাগুলো এক মলাটে আসুক, এমন চাইছিলেন। তবে শ্যামলদার ইচ্ছেমতো সেই লেখাগুলো তখনই আমি প্রকাশ করতে পারিনি। সাধু কালাচাঁদ সিরিজের সাতটি লেখা নিয়ে আগে ‘সাধু কালাচাঁদ’ নামেই একটি বই ছিল তিন সঙ্গী প্রকাশনী থেকে। শ্যামলদার মৃত্যুর পর ২০০২-এর জানুয়ারিতে দে’জ পাবলিশিং থেকে কিন্নর রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল– ‘সাধু কালাচাঁদ সমগ্র’। আগের বইটির সঙ্গে আরও ছ-টি লেখা যোগ করে মোট ১৩টি লেখা নিয়ে তৈরি হইয়েছিল ‘সাধু কালাচাঁদ সমগ্র’। সাধু কালাচাঁদ এক আশ্চর্য চরিত্র। তার মা কালাচাঁদের হাত দেখিয়েছিলেন কুলগুরুকে। হাত দেখে তিনি জানিয়েছিলেন, একদিন কালাচাঁদের নাম নাকি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তাই কালাচাঁদ নিজেই নিজের জীবনী লিখতে শুরু করেছিল– জন্ম থেকে যতটা তার মনে ছিল ততটা লিখতে শুরু করেছিল, পাছে পরে নিজের মহাজীবনের সব কথা সে ভুলে যায়!

এর অনেক পরে সমীর চট্টোপাধ্যায় নির্মাণ করেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কিশোর সমগ্র’। ২০১৬ এবং ২০১৯ সালে ‘কিশোর সমগ্র’র দুটি খণ্ড দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়। শ্যামলদার ‘কিশোর সমগ্র’-র দুটি খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর প্রথম কিশোর উপন্যাস ‘ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক’ থেকে শুরু করে ‘অগ্যস্তযাত্রা’, ‘সেনাপতি শঙ্কর’– ইত্যাদি ১০টি উপন্যাস এবং ৩৭টি গল্প। প্রথম খণ্ডের পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘শৈশব শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর রচনার মূল থিম। শৈশবের ফেলে আসা শহর, স্কুল, ক্লাসফ্রেন্ড, নদী– তাঁর প্রায় সব লেখার প্রেক্ষাপট। আর কিশোরমনের কল্পনার ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো, অভিযানের আকাঙ্ক্ষা– স্বপ্নে অথবা বাস্তবে। লেখক তার ওপর ছড়িয়ে দেন রহস্যের গুঁড়ো।… হাসি আর হিউমারের বুড়বুড়ি কেটে স্বচ্ছন্দে ভেসে চলে তাঁর গল্প।’ শ্যামলদা একটি লেখায় স্বকীয় ভঙ্গিতে লিখেছিলেন– ‘যার পকেটে শৈশব নেই সে যেন কোনওদিন প্রতিভার নদীতে না নামে। নামলেই ডুবে যাবে। নয়তো ভেসে যাবে। যার আছে– সেই শুধু সাঁতরাতে পারবে। জীবনেও তাই হয়। ভালো ছোটোবেলা আসলে বড়োবেলার অ্যাডভান্স টিকিট। আগে লাইন দিয়ে কেটে রাখতে হয়। এ টিকিট হাতে থাকলে বড়োবেলাটাও সুন্দর।’

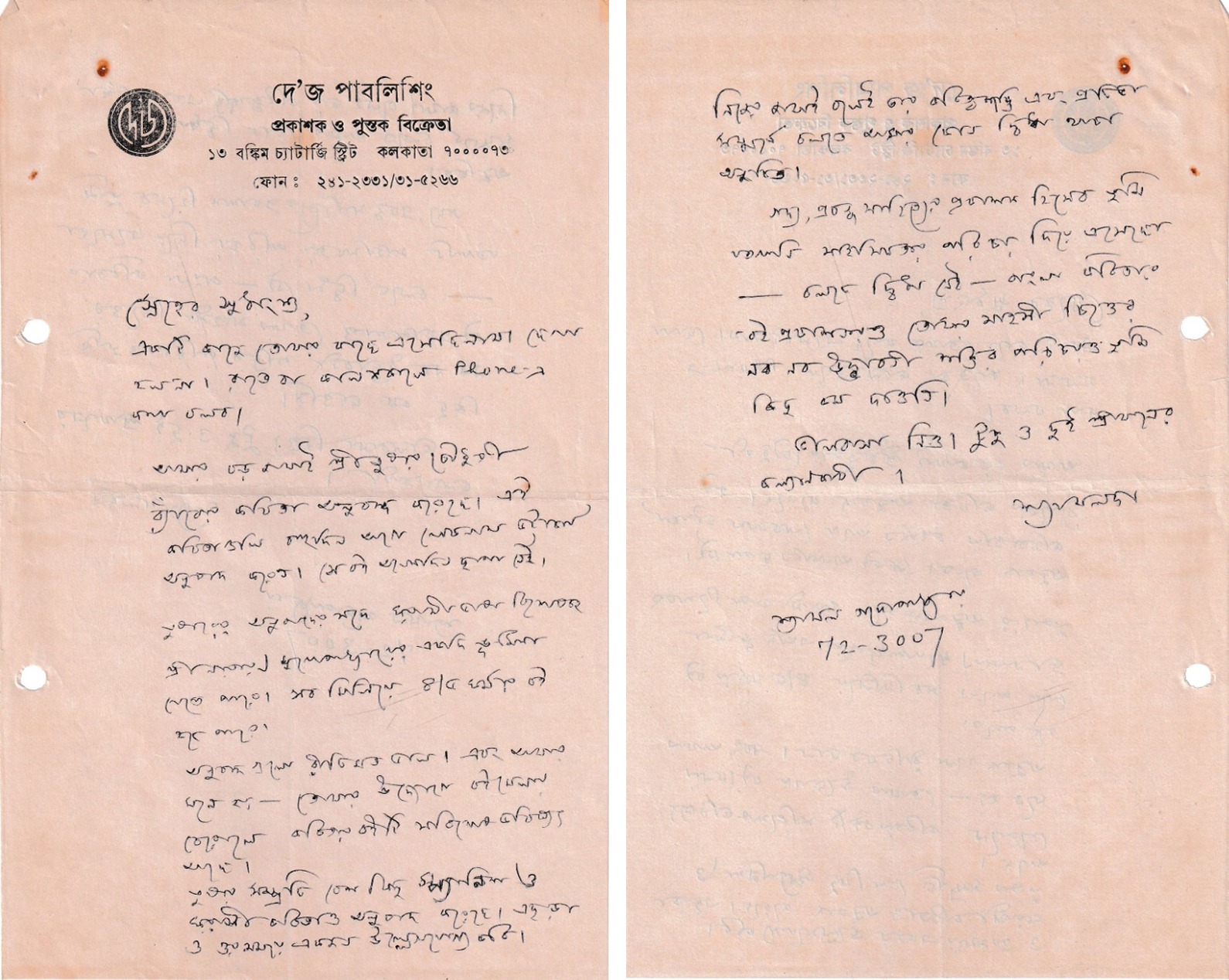

শ্যামলদার আরেকটি তারিখবিহীন চিঠি পাচ্ছি আমাদের প্রকাশনার প্যাডে লেখা। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন–

‘স্নেহের সুধাংশু,

একটি কাজে তোমার কাছে এসেছিলাম। দেখা হল না। রাতে বা কাল সকালে Phone-এ কথা বলব।

আমার বড় জামাই শ্রীতুষার চৌধুরী র্যাঁবোর কবিতা অনুবাদ করেছে। এই কবিতাগুলি বহুদিন আগে লোকনাথ ভট্টাচার্য অনুবাদ করেন। সে বই অনেকদিন ছাপা নেই। তুষারের অনুবাদের সঙ্গে ফরাসী ভাষা বিশেষজ্ঞ শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি ভূমিকা যেতে পারে। সব মিলিয়ে ৪/৫ ফর্মার বই হতে পারে।

অনুবাদগুলো রীতিমত ভাল। এবং আমার মনে হয়– তোমার উদ্যোগে বইমেলায় বেরোলে কবিতার বইটি [বইটির] সবিশেষ ভবিষ্যৎ আছে। তুষার সম্প্রতি বেশ কিছু স্প্যানিশ ও ফরাসী কবিতা অনুবাদ করেছে। এছাড়া ও ওর সময়ে একজন উল্লেখযোগ্য কবি। নিজের জামাই বলেই তার কবিত্বশক্তি এবং প্রতিভা সম্পর্কে বলতে আমার কোন দ্বিধা থাকা অনুচিত। গদ্য, প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকাশক হিসেব [হিসেবে] তুমি যতখানি সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এসেছো– বলতে দ্বিধা নেই– বাংলা কবিতার বই প্রকাশনায়ও তোমার সাহসী চিত্তের নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তুমি কিছু কম দাওনি।

ভালবাসা নিও। টুকু ও দুই শ্রীমানের কল্যাণকামী।

শ্যামলদা’

চিঠিতে লোকনাথ ভট্টাচার্য ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কথা আছে– লোকনাথ ভট্টাচার্য বহু আগেই আর্তুর র্যাঁবোর ‘মাতাল তরণী’ আর ‘নরকে এক ঋতু’ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, তাঁর নিজের লেখা গল্প-উপন্যাস-নাটকও আছে। অন্যদিকে শ্যামলদা যে-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কথা লিখেছেন তিনি কিন্তু কবি নারায়ণ মুখোপাধ্যায় নন। ইনি ফরাসি ভাষাবিদ। তাঁর অনুবাদে ‘শার্ল বোদলেয়ারের গদ্য’, ‘জাঁ জেনে/ নির্বাচিত রচনা’ ইত্যাদি বই বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শ্যামলদার এই অনুরোধ কোনও কারণবশত আমি রাখতে পারিনি। তবে কবি তুষার চৌধুরীর বই দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তুষার চৌধুরী সত্যিই তাঁর প্রজন্মের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি ‘কবিতা দর্পণ’ নামে একটা পত্রিকাও করতেন। দে’জ পাবলিশিং থেকে তাঁর দু’টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে– ১৯৯৪ সালে ‘রূপকথার নিষ্ঠুরতা’ আর তার পরের বছর ‘অন্তহীন জেব্রাঋতু’। প্রথম বইটির প্রচ্ছদ করেছিলেন দেবব্রত ঘোষ আর দ্বিতীয়টির গৌতম রায়। অনেক পরে, ২০১৭ সালে বাংলা নববর্ষের সময় তুষার চৌধুরীর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ও দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

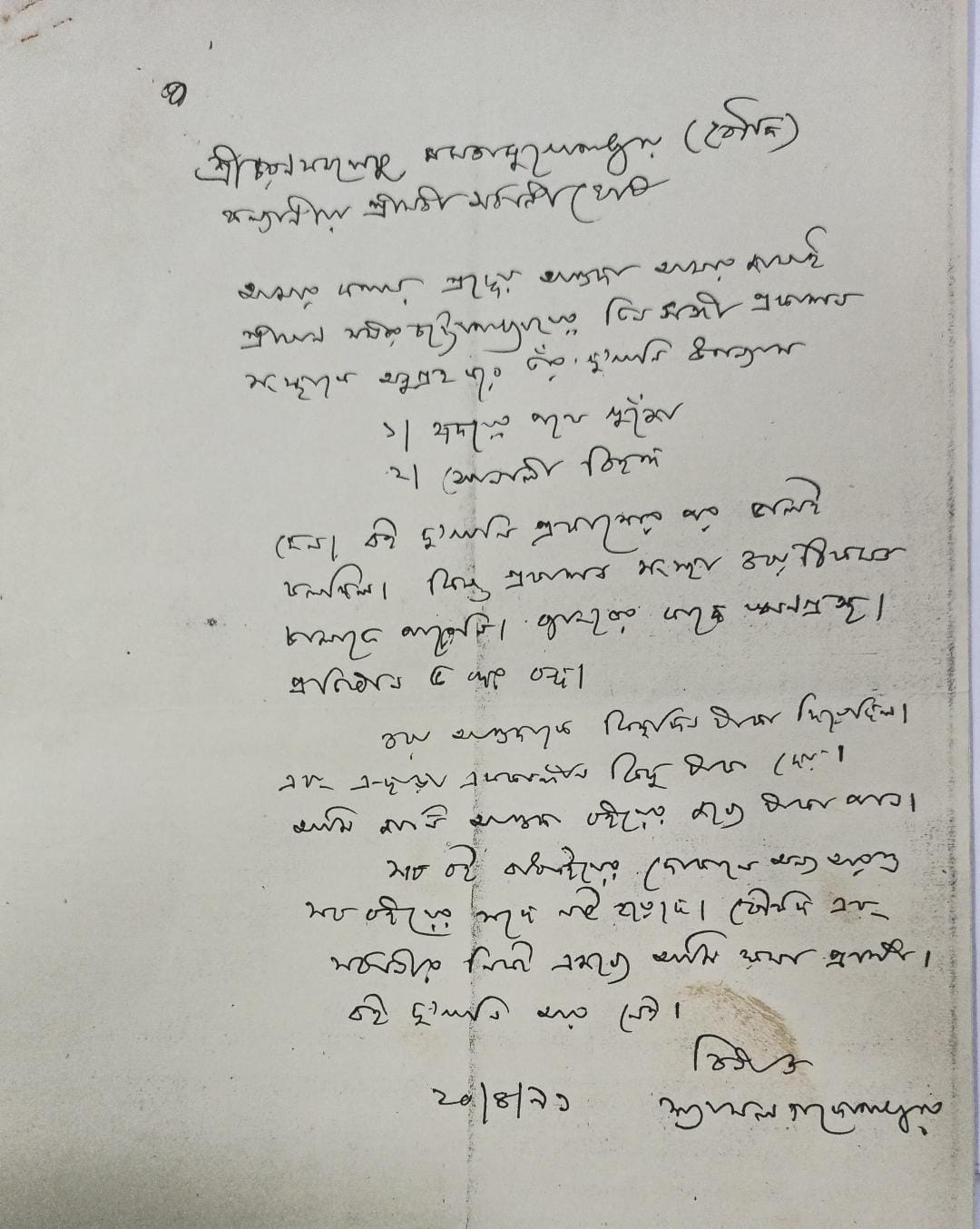

শ্যামলদার দুই কন্যা– মল্লিকা আর ললিতা। মল্লিকার সঙ্গে বিয়ে হয় তুষার চৌধুরীর আর ললিতার সঙ্গে সমীর চট্টোপাধ্যায়ের। সমীরদা আমার অনেককালের বন্ধু মানুষ। সমীরদাও একটি লিটল ম্যাগাজিন করতেন– তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম ছিল ‘সংক্রান্তি’। শ্যামলদার মৃত্যুর পর সমীরদার সম্পাদনাতেই তাঁর ‘রচনাসমগ্র’, ‘গল্পসমগ্র’ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সমীরদা অবশ্য বইগুলিতে ‘সম্পাদনা’ কথাটি ব্যবহার না করে লেখেন ‘গ্রন্থনা’। সমীরদা একসময় সক্রিয়ভাবে একটি প্রকাশনাও চালিয়েছেন। তাঁদের ‘তিনসঙ্গী প্রকাশনা’ থেকে সে-সময় অনেক ভালো-ভালো বই প্রকাশিত হয়েছে। আমি যতদূর শুনেছি, ‘তিনসঙ্গী’ নামটা শ্যামলদারই দেওয়া। লেখক-পাঠক-প্রকাশক– এই তিনজনকে একজায়গায় এনে প্রকাশনার নামকরণ হয়েছিল। এখনকার বিদ্যাসাগর টাওয়ারকে ডানহাতে রেখে সোজা তাকালে সদ্য পুনর্নির্মিত যে-হোটেলটি দেখা যায়, সেই বাড়িতেই ছিল তিনসঙ্গী-র দপ্তর। বাড়িটি ছিল সেকালের বিখ্যাত তবলাবাদক রবীন্দ্রকুমার ভোঁস-এর– ঠিকানা ছিল ৫৭ সি কলেজ স্ট্রিট। ওই বাড়িতেই অন্য একটি ঘরে ছিল দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ প্রকাশনার দপ্তরও। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ থেকে নানারকম অনুবাদের বই বেরুত– ডেল কার্নেগির বইয়ের অনুবাদ ছাড়াও দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ থেকে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালে প্রকাশনা শুরু করে অল্প দিনের মধ্যেই তিনসঙ্গী আশাপূর্ণা দেবীর ‘সুখের নিলয়’, ‘সূর্যোদয়’; নারায়ণ সান্যালের ‘মনামী’, ‘অলকনন্দা’; অমিতাভ চৌধুরীর ‘শান্তিনিকেতনের বারমাস্যা’, ‘ক্ষমাপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ’; আবার সেইসঙ্গে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ‘ইবলিসের আত্মদর্শন’, প্রভাত চৌধুরীর উপন্যাস ‘দুঃখের পায়রা’, তুষার চৌধুরীর ‘স্বপ্নলোকে কোথায় শিকারী’– নানারকমের বই করেছিলেন। তিন সঙ্গী-র আরেকটা বইয়ের নাম তখন খুব শুনতাম, তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের লেখা– ‘রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি’। তিন সঙ্গী থেকে কয়েক বছর পুজোর সময় ‘নতুন সময়’ নাম দিয়ে একটি পত্রিকাও বেরিয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তিন সঙ্গী প্রকাশনা বেশিদিন চালানো যায়নি। ১৯৯১ সালের ২০ এপ্রিল শ্যামলদা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী মমতা বউদিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন,

‘শ্রীচরণকমলেষু মমতা মুখোপাধ্যায় (বৌদি)

কল্যাণীয়া শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষ

আমার কথায় শ্রদ্ধেয় আশুদা আমার জামাই’ শ্রীমান সমীর চট্টোপাধ্যায়ের ‘তিন সঙ্গী’ প্রকাশন সংস্থাকে অনুগ্রহ করে তাঁর দু’খানি উপন্যাস

১। হৃদয়ের পথে খুঁজো

২। সোনালী বিহঙ্গ

দেন। বই দু’খানি প্রকাশের পর ভালই চলছিল। কিন্তু প্রকাশন সংস্থা ওরা ঠিকমত চালাতে পারেনি। ব্যাঙ্কের কাছে ঋণগ্রস্থ [ঋণগ্রস্ত]। প্রতিষ্ঠান ৫ বছর বন্ধ। ওরা আশুদাকে কিছুদিন টাকা দিয়েছিল। এবং এ-ছাড়া এককালীন কিছু টাকা দেয়। আমি জানি আশুদা বইয়ের জন্য টাকা পান। সব বই বাঁধাইয়ের দোকানে অন্য আরও সব বইয়ের সঙ্গে নষ্ট হয়েছে। বৌদি এবং সর্বাণীর নিকট এজন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থী। বই দু’খানি আর নেই।’

এমনই মানুষ ছিলেন শ্যামলদা, নিজের আত্মীয়ের হয়ে চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন মমতা বউদির কাছে। আসলে তিন সঙ্গী প্রকাশনী নিয়ে তাঁর একটা বাড়তি আবেগও ছিল। আশুদার ‘হৃদয়ের পথে খুঁজো’ উপন্যাসটি পরে দে’জ পাবলিশিং থেকে তাঁর ‘দশটি উপন্যাস’ বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়েছে। হয়তো সেকারণেই চিঠিটির একটি কপি আমার ফাইলে রয়ে গেছে।

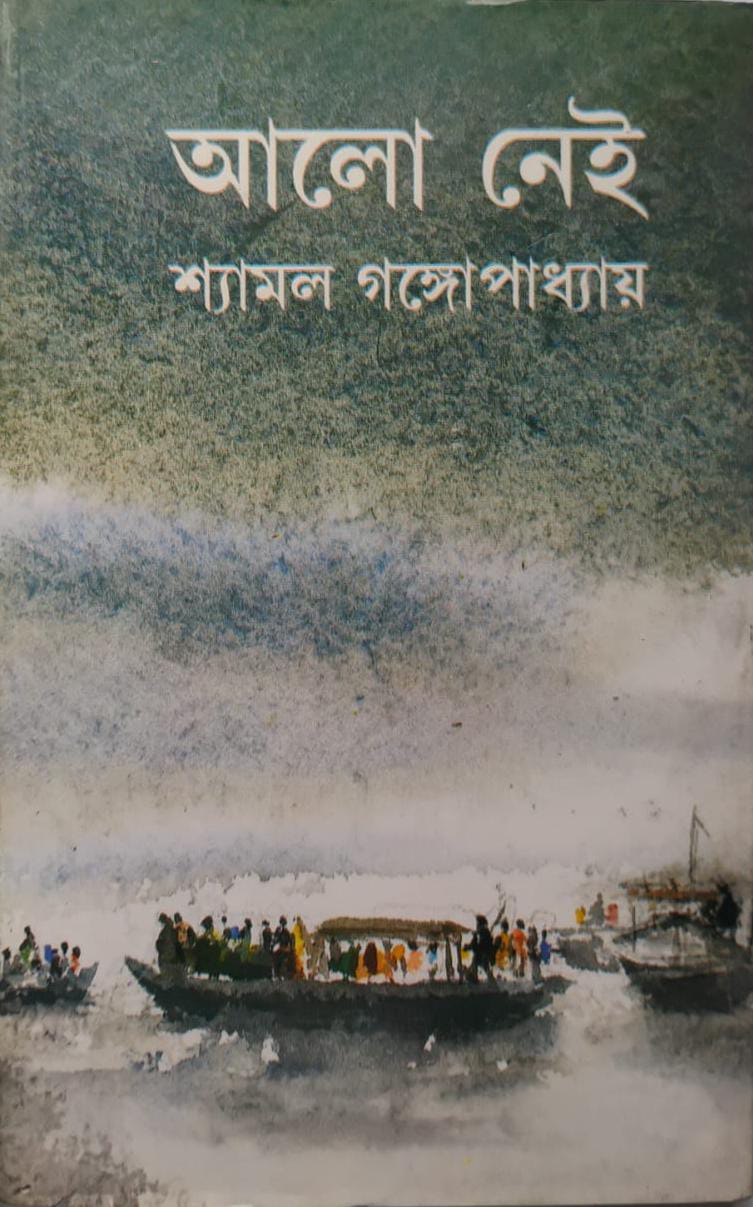

শ্যামলদাকে নিয়ে কথা বলতে বসে তাঁর দেশভাগের পটভূমিতে লেখা ‘আলো নেই’ উপন্যাসের কথা বলতেই হয়। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। বইটির জন্য চমৎকার একটি মলাট এঁকেছিলেন কৃষ্ণেন্দু চাকী। ‘আলো নেই’ গত শতকের তিনের দশকের শেষভাগ থেকে চারের দশকের খানিকটা– দেশভাগের আগের মুহূর্তের বাংলার মানবিক আখ্যান। দেশভাগের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলায় তখন তীব্র অবিশ্বাসের সাম্প্রদায়িক হাওয়া। শ্যামলদার ভাষায়– ‘স্বাধীনতাসম্ভব ভারতবর্ষ তখন নিয়তির সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। এতদিনকার আন্দোলন জীবনে, সাহিত্যে, শিল্পে তাহলে কী সম্ভব হতে চলেছে ? সামনে কোনও আলো নেই।’ বইটির পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘টালমাটাল এই কালখণ্ডের ভেতর চরিত্র হিসেবে উপন্যাসের পাতায় পাতায় হাজির হয়েছেন মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, মহম্মদ আলি জিন্না, জওহরলাল নেহরু, শরৎচন্দ্র বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, দিলীপকুমার রায়, আব্বাসউদ্দিন, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, কাজী নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাশ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, কানন দেবী, মুজফফর আমেদ, ফজলুল হক, সোহারাওয়ার্দি, অহীন্দ্র চৌধুরী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বঙ্কিম ঘোষ, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখ।

উপন্যাসের এই মহাসময়ের ভেতর কোর্টের পেশকার অনন্ত ঘোষাল তাঁর স্ত্রী রত্না ঘোষাল, তাঁদের সন্তানেরা– টুনু, পানু, তনু, গৌর, খোকা– নিজের নিজের মতো করে খুলনা শহরে জীবনের নানা বাঁক পেরতে থাকে।… ‘আলো নেই’ আসলে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের এক মহাক্রান্তি লগ্নের ছবি। যে ছবি সময়কে পেরিয়ে মহাকালের অংশ হয়ে গেছে।’ উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় শ্যামলদার প্রয়াণের পর। বলে রাখা দরকার, এই উপন্যাস শ্যামলদা শেষ করে যেতে পারেননি। ২০০০ সালে তিনি চূড়ান্ত অসুস্থ হয়ে পড়ার পর বারবার বলতেন আর গোটা পঞ্চাশ পাতা লিখতে পারলে বইটির একটা ‘লজিকাল এন্ডিং’ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কালান্তক অসুখ তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। তিনি কখনও ডিকটেশন দিয়ে লেখাটি শেষ করারা চেষ্টা করেছেন, তবে তাতেও বিশেষ লাভ হয়নি। তাঁর প্রয়াণের পর শ্যামলদার নিজের হাতে লিখে যাওয়া অংশটুকু নিয়েই ২০০২ সালে বাংলা নববর্ষে দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় ‘আলো নেই’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। সে-খণ্ডের ভূমিকা লিখেছিলেন কিন্নরদা। অনেক পরে ২০১৭ সালে রয়্যাল সাইজে ‘আলো নেই’ উপন্যাসের অখণ্ড সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

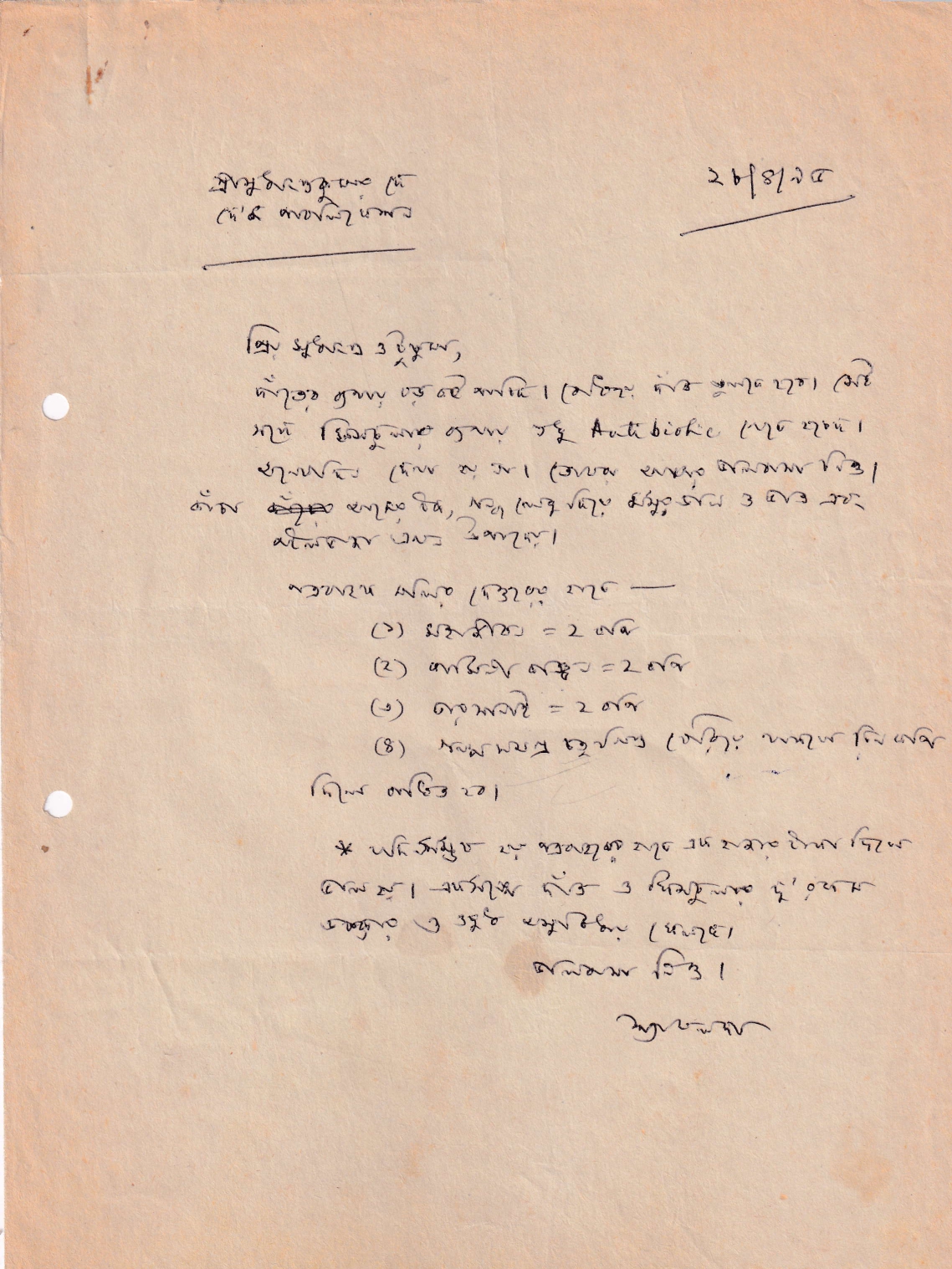

শ্যামলদার কথা বলতে বসে এতটা মন ভারী হয়ে উঠবে ভাবতেও পারিনি। তিনি জীবনকে আকণ্ঠ পান করেছেন। ভয়ংকর অসুখও তাঁর জীবনের প্রতি আগ্রহ কমাতে পারেনি বলেই আমার বিশ্বাস। তাই ১৯৯৫ সালের ২৮ এপ্রিল তাঁর লেখা একটি চিঠির কথা মনে পড়ে গেল। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন–

‘প্রিয় সুধাংশু ও টুকুমা,

দাঁতের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। বোধহয় দাঁত তুলতে হবে। সেইসঙ্গে ফিসচুলার ব্যথায় শুধু Antibiotic খেতে হচ্ছে। অনেকদিন দেখা হয় না। তোমরা আমার ভালবাসা নিও। কাঁচা আমের টক, গন্ধ লেবু দিয়ে মসুর ডাল ও ভাত এবং পটলভাজা এখন উপাদেয়।…’

এমনই জীবনরসিক ছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, আমার শ্যামলদা।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব…………………

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved