প্যারীমোহন সেন ও রামকৃষ্ণ সেন– এই দুই বাঙালি বাঙালির নব জাগরণের সময়ে নবজাগৃতি ঘটিয়ে ছিলেন বাংলা পর্নোগ্রাফির। প্যারীমোহন সেন বাঙালিকে বললেন, নারীকে চেনার কোনও শেষ নেই। এক এক নারী এক এক রকম স্বাদ ও সুখ দেয়। রামকৃষ্ণ সেনের কামগ্রন্থের নাম ‘বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী’! প্রথম লাইন: নারী মুখে পান চিবোতে চিবোতে খুলে দিল বুক। রামকৃষ্ণ সেন জানালেন, এই নারী রসবতী। বোঝে শরীর খেলার কায়দা। বুক খুলে রসবতী চাইল ঘৃতাহুতি– লিখছেন রামকৃষ্ণ সেন।

৩৯.

অনেক দিন ধরেই আমার মনের মধ্যে এই লেখাটার একটা অন্তর্লীন বুনন চলছিল। কিন্তু আমার লেখার টেবিল কেমন যেন কম্পিত কুণ্ঠায় এতদিন সায় দেয়নি। অনেক পুরনো দিনের টেবিল তো। প্রাচীন সময়ের কিছু বাধা এখনও তার মধ্যে থেকে গিয়েছে। আমার লেখার টেবিল, তবুও পুরোপুরি চরিত্তির গোল্লায় যায়নি তার! প্রাচীন মূল্যবোধের মৌতাত এখনও তার মধ্যে থেকে গিয়েছে। তার মধ্যে এখনও উঁকি মারছে হেরে যাওয়া সেকেলে লজ্জার ঘোমটা। কিন্তু হঠাৎ আমার এহেন টেবিলের গায়ে সন্ধেবেলা ফুটে উঠল এক বেমক্কা রাঙা আভা। ওটাই তার লাজুক।

‘হ্যাঁ’ ! বুঝতে অসুবিধে হল না টেবিলের মনের কথা। সে সায় দিয়েছে। আমি লিখতে পারি যা চাইছি।

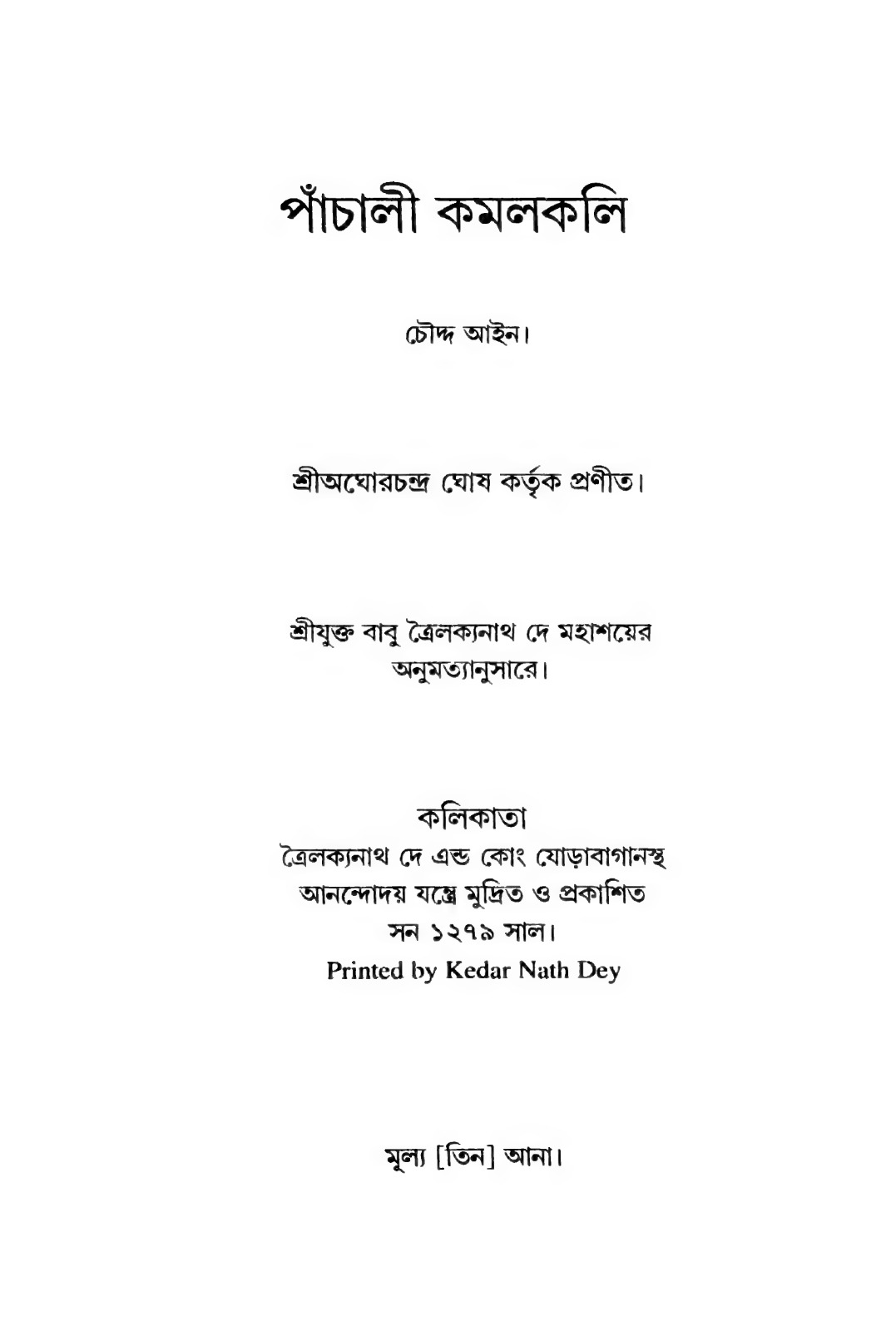

শুরু করা যাক অঘোর ঘোষকে দিয়ে। উনি এতক্ষণ অঘোরে ঘুমিয়ে ছিলেন লেখার টেবিলে। ফরাস ডাঙ্গার উপাখ্যান লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অঘোরচন্দ্র। ১৮৭৪ সালের কলকাতায় কবি ও পালাকার অঘোর ঘোষই তো ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। আদিরসে চুবিয়ে রেখেছেন বাঙালি বাবুদের। বাঙালি বিবিরাও নাপিতিনীদের অর্ডার দিচ্ছেন, আলতা পরানোর সময়ে তারা যেন লুকিয়ে পৌঁছে দেয় অঘোরবাবুর রসের বই– পাঁচালী কমলকলি! আহা! কী লেখা লিখছেন তিনি! কোথায় লাগে বিদঘুটে মাইকেল, দাঁত ফোটানো দায় বঙ্কিম! আর বিদ্যাসাগর তো নুনের সাগর। কিন্তু অঘোর? বিদ্যাসুন্দর টপ্পা লেখেন তিনি কী অনায়াসে!

বাঙালি কর্তা-গিন্নির হাতে অমূল্য নিধি তুলে দিয়েছেন অঘোর। বিদ্যাসুন্দর টপ্পা, যেমন শুনতে, তেমন পড়তে। উত্তেজনায় বাঙালি কর্তা-গিন্নির গা শিরশির করে। শয়নে-স্বপনে নতুন রস আসে। কেউ কেউ বলছে, মুখে যতই গাল দেন বিদ্যাসাগর, তিনিও লুকিয়ে পড়েছেন অঘোর ঘোষের ড্রেনের পাঁচালী। আর মাইকেল নাকি বলেছেন, বিউটিফুলি ডার্টি!

ঘুম ভাঙতে অঘোর ঘোষ চোখ কচলালেন। তাকালেন পাঁচালী কমলকলির পানে। তারপর লিখে ফেললেন মোক্ষম দু’টি পঙক্তি: চলো চাঁদ ফোরেশ ডাঙায়, চল চল বাইরে চল/ তুমি আমার পোষা পাখি, তোমায় কোথা রাখবো বল!

অঘোর ঘোষের এই পোষা পাখির নাম ‘কমলকলি’। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮২– এই সময়ের মধ্যে বাঙালি নারী-পুরুষকে পাগল করেছিল এই মেয়েমানুষ। যেমন তার দেহ, তেমন তার বুলি। সে জানে কামশাস্ত্রের সব অলিগলি। সেই সময়ের কোনও এক পরেশবাবু হুড়মুড়িয়ে পড়ল কমলকলির দেহ আর কথার ফাঁদে। কমল পরেশকে বলল, দূর থেকে এইসব শিক্ষা তেমন হয় না। আমার সঙ্গে থেকে কামের শিক্ষা নাও। তোমাকে দেখাব সব রাস্তা, জানাব সব ঠিকানা। যা বিয়ে করেও জানতে পারোনি, আমার কাছে জানবে। এই কথা শুনে পরেশবাবু নিজের বাড়ি-সংসার ছেড়ে উঠলেন গিয়ে কমলের ঘরে। অঘোর ঘোষ লিখলেন সেই অনবদ্য কামের গল্প:

উভয়ে এমনি ভালবাসা, পরেশবাবু ছাড়ি বাসা

উঠে গেলেন কমলকলির ঘরে,

হইয়ে পিরিতে দাস,পড়ে আছেন বারোমাস

সেবাদাসী কমলকলির তরে।

সেই সময়ের বাঙালি কমলকলির স্বাদ পেয়ে পাগল হয়েছিল। তবে, নারীসুখ পেতে সেই সময়ে বাঙালি প্যারীমোহন পড়ত। কিন্তু তখন তো প্যারীমোহনের ছড়াছড়ি। ছিলেন চোরবাগানের প্যারীচরণ সরকার। আমাদের ছেলেবেলায় তো প্যারীচরণের ফার্স্টবুক পড়তেই হত ইংরেজি শেখার জন্যে। তবে এই প্যারী পর্নোগ্রাফি লেখার সাহস দেখাননি। আরও এক প্যারী ছিলেন– প্যারীচাঁদ মিত্র। ইনি ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’ ছদ্মনামে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ লিখে থিতু হয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। আলালী ভাষা লিখে কিছু অশ্লীলতা করেছেন বটে! ‘মদ খাওয়া বড় দায়’ নামের লেখা লিখে আবার ভদ্রলোক হয়েছেন। বদনাম ঘুচেছে। আরও এক প্যারী হলেন প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সিপাহি বিদ্রোহের বিরোধিতা করে উত্তরপাড়ায় জন্মেও বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এলাহাবাদে জম্পেশ হন। আর এক প্যারী হলেন প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, যাঁর কবিতার বইয়ের নাম ‘হালুম বুড়ো’। বুঝতেই পারছেন, পর্নোগ্রাফি লেখা তাঁর কম্ম নয়!

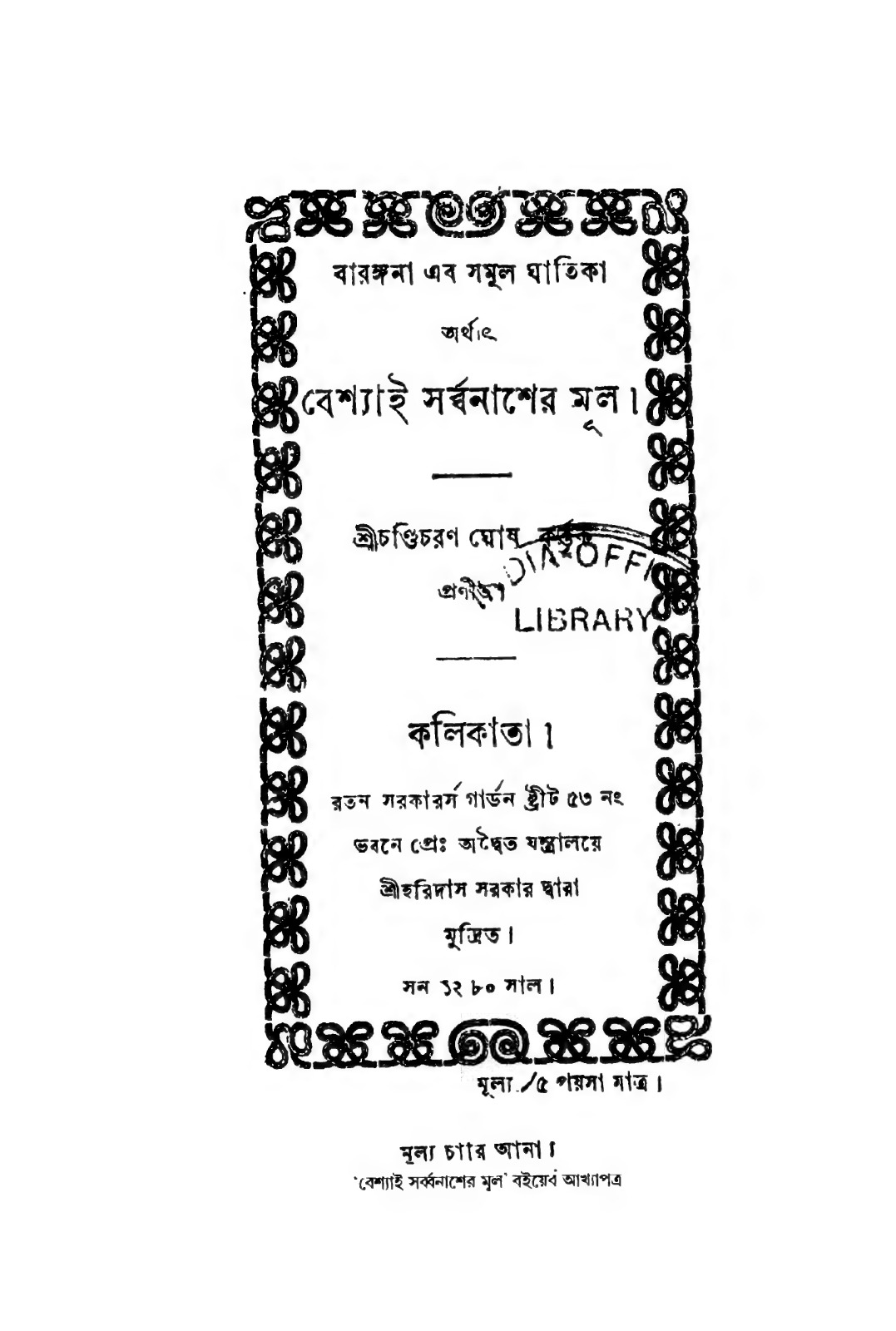

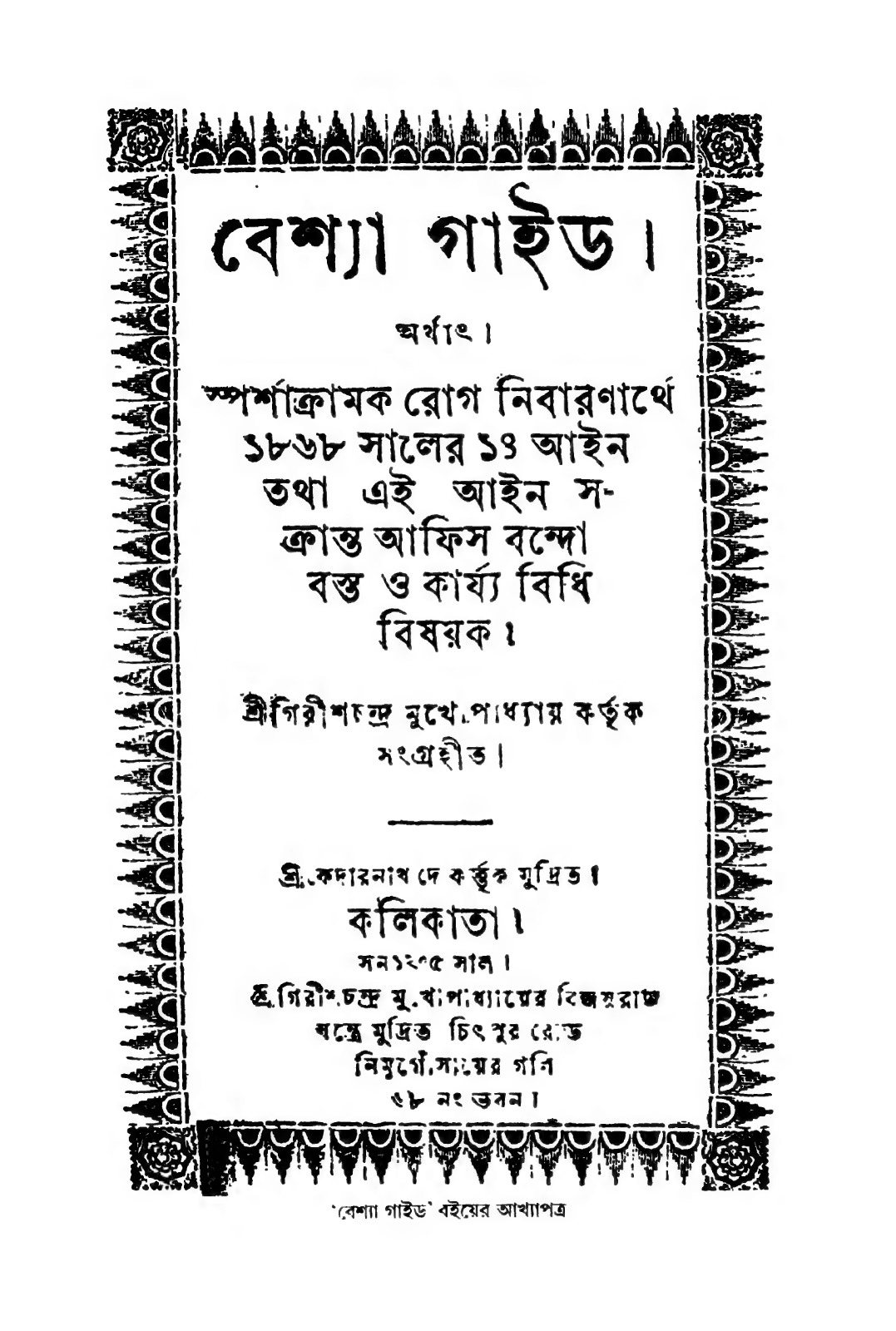

আমি বলছি প্যারীমোহন সেনের কথা। তিনি আর রামকৃষ্ণ সেন– এই দুই বাঙালি বাঙালির নব জাগরণের সময়ে নবজাগৃতি ঘটিয়ে ছিলেন বাংলা পর্নোগ্রাফির। প্যারীমোহন সেন বাঙালিকে বললেন, নারীকে চেনার কোনও শেষ নেই। এক এক নারী এক এক রকম স্বাদ ও সুখ দেয়। তিনি লেখার পর লেখায় বিচিত্র নারী সুখের শরীরের বর্ণনা করেছেন। সেই সব উদ্ধৃতি এইখানে দেওয়া যাবে না। শুধু এইটুকু বলি, সেই সময়ের যেসব বাঙালি তাঁদের গুচ্ছ লেখায় বাৎস্যায়নের নারীসুখের ছবি এঁকেছেন, তাঁদের লেখার টেবিল কোন কাঠে তৈরি, এই বিষয়ে অবশ্যই রিসার্চ করা উচিত। সেই কাঠ ও কাঠখোদাই গেল কোথায়? কোথায় গেল বাঙালির বেশ্যাপাড়ার বারান্দায় সেই নারীবিচিত্রা, সেই শরীরবাহার? একটুখানি নিরামিষ উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারছি না প্যারীমোহন থেকে! প্যারীর ‘অসভ্য’ লেখায় যুবক সাধু চলেছে কলকাতার বেশ্যাপাড়া দিয়ে, রাস্তা থেকে দুই দিকের বারান্দায় নারী দর্শন করতে করতে:

আহা! সে কী রূপ!/ ভাবিতে ভাবিতে সাধু ধীরে ধীরে যায়/ কত রূপ অপরূপ দেখিবারে পায়!

উদ্ধৃতি এখানেই থামাতে হচ্ছে। বাকি প্যারী একলা ঘরে পড়ে বাঙালি জীবন সার্থক করুন। আবিষ্কার করুন, এককালের বাংলা ভাষায় কী রস ছিল! এবার চলুন একবার টোকা দিই রামকৃষ্ণ সেনের লেখায়। এখানে একেবারে খাঁটি বাঙালির আদিরস পাবেন। কোনও বিদেশি ভেজাল নেই। রামকৃষ্ণ সেন টেবিলে বসে লিখতেন নাকি খাটে তাকিয়া হেলান দিয়ে, তা জানি না। তবে এইটুকু জানি, এমন লেখা খানদানি রক্ষিতা না রেখে লেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে রক্ষিতা লেখার টেবিল। রামকৃষ্ণ সেনও উদ্ধৃতিবন্ধু লেখক নন। তাই আপনাদের বুঝে-নিতে হবে। এই জিনিস লিখতে শুধু বাঙালি বাৎস্যায়নই পারে!

লিখছেন রামকৃষ্ণ সেন:

ছুটির দিন। দুপুরবেলা। কলকাতা। দুই বাঙালি নারী পুরুষ। বাবু-বিবি। পানমুখে। খাটে পাশাপাশি। ভাবছে কীভাবে পরস্পরকে উত্তেজিত করবে। রামকৃষ্ণ সেনের এই বিরল কাম গ্রন্থের নাম ‘বৃদ্ধা-বেশ্যা তপস্বিনী’! প্রথম লাইন: নারী মুখে পান চিবোতে চিবোতে খুলে দিল বুক। রামকৃষ্ণ সেন জানালেন, এই নারী রসবতী। বোঝে শরীর খেলার কায়দা। বুক খুলে রসবতী চাইল ঘৃতাহুতি– লিখছেন রামকৃষ্ণ সেন। সে জ্বলে উঠতে চাইছে। কিন্তু মুখে বলছে না। কোনও রকম ছটফটানি নেই। বুক দুটো কেমন ? উত্তরে একটি মাত্র শব্দ: কুচপদ্ম।

এবার বাঙালি পুরুষ কী করছে? আলতো হাত রাখছে কুচপদ্মে! কিন্তু কোনও তাড়াহুড়ো নেই। পান খাচ্ছে। নারীও বেশ অলস। আমার মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর লাইন: নারীর আলস্যে এর চেয়ে বেশি কিছু পাবে। নারীর আলস্যে কার চেয়ে কী কত বেশি পাওয়া যায় জানতে পড়তেই হবে রামকৃষ্ণ সেনের বিরল রসের পর্নোগ্রাফি ‘বৃদ্ধা-বেশ্যা তপস্বিনী’ ! অলস নারী যখন অনেক সময় নিয়ে জেগে ওঠে, তখন যে কী সেই তোলপাড়, তার রস পেতে রামকৃষ্ণ সেন। কামের স্পেশাল কাঠখোদাই। পড়ে দেখবেন।

…………………….. পড়ুন কাঠখোদাই-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ৩৮: বঙ্গীয় সমাজে বোভেয়ার ‘সেকেন্ড সেক্স’-এর ভাবনার বিচ্ছুরণ কতটুকু?

পর্ব ৩৭: ভক্তদের স্তাবকতাই পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-কীর্তি স্থায়ী হতে দেয়নি, মনে করতেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী

পর্ব ৩৬: একাকিত্বের নিঃসঙ্গ জলসাঘরে মারিও ভার্গাস লোসা যেন ছবি বিশ্বাস!

পর্ব ৩৫: জীবনের বাইশ গজে যে নারী শচীনের পরম প্রাপ্তি

পর্ব ৩৪: যা যা লেখোনি আত্মজীবনীতেও, এইবার লেখো, রাস্কিন বন্ডকে বলেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৩৩: ফিওনার সেই লেখার টেবিল মুছে দিয়েছিল মেয়েদের যৌনতা উপভোগের লজ্জারেখা

পর্ব ৩২: বাঙালি নয়, আন্তর্জাতিক বাঙালির সংজ্ঞায় স্পিভাক এসে পড়বেনই

পর্ব ৩১: প্রতিভাপাগল একটি বই, যাকে দিনলিপি বলে সামান্য করব না

পর্ব ৩০: পতিতালয়ের সেই লেখার টেবিল জাগিয়ে তুলেছিল ইসাবেলের হৃদয়-চেতনা

পর্ব ২৯: পাথরে প্রাণ আনে যে টেবিলের স্পর্শ

পর্ব ২৮: নিজের টেবিলকে কটাক্ষ করি, কেন অ্যানে মাইকেলসের মতো লিখতে পারি না?

পর্ব ২৭: নারীর রাগ-মোচনের কৌশল জানে মিলান কুন্দেরার লেখার টেবিল!

পর্ব ২৬: ভালোবাসা প্রকাশের সমস্ত শব্দ পেরিয়ে গিয়েছিল এলিয়টের লেখার টেবিল

পর্ব ২৫: যে টেবিলে জন্ম নেয় নগ্নতা আর যৌনতার নতুন আলো

পর্ব ২৪: প্রেমের কবিতার ভূত জন ডানকে ধরেছিল তাঁর উন্মাদ টেবিলে, মোমবাতির আলোয়

পর্ব ২৩: যে টেবিল আসলে বৈদগ্ধ আর অশ্লীলতার আব্রুহীন আঁতুড়ঘর!

পর্ব ২২: মহাবিশ্বের রহস্য নেমে এসেছিল যে টেবিলে

পর্ব ২১: গাছ আমাদের পূর্বপুরুষ, লেখার টেবিল বলেছিল হোসে সারামাগোকে

পর্ব ২০: টেবিলের কথায় নিজের ‘হত্যার মঞ্চে’ ফিরেছিলেন সলমন রুশদি

পর্ব ১৯: প্রতিভা প্রশ্রয় দেয় অপরাধকে, দস্তয়েভস্কিকে শেখায় তাঁর লেখার টেবিল

পর্ব ১৮: বিবেকানন্দের মনের কথা বুঝতে পারে যে টেবিল

পর্ব ১৭: ‘গীতাঞ্জলি’ হয়ে উঠুক উভপ্রার্থনা ও উভকামনার গান, অঁদ্রে জিদকে বলেছিল তাঁর টেবিল

পর্ব ১৬: যে লেখার টেবিল ম্যাকিয়াভেলিকে নিয়ে গেছে শয়তানির অতল গভীরে

পর্ব ১৫: যে অপরাধবোধ লেখার টেবিলে টেনে এনেছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

পর্ব ১৪: লেখার টেবিল গিলে নিচ্ছে ভার্জিনিয়া উলফের লেখা ও ভাবনা, বাঁচার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা

পর্ব ১৩: হ্যামনেট ‘হ্যামলেট’ হয়ে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল, জানে সেই লেখার টেবিল

পর্ব ১২: রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিল চিনতে চায় না তাঁর আঁকার টেবিলকে

পর্ব ১১: আর কোনও কাঠের টেবিলের গায়ে ফুটে উঠেছে কি এমন মৃত্যুর ছবি?

পর্ব ১০: অন্ধ বিনোদবিহারীর জীবনে টেবিলের দান অন্ধকারের নতুন রূপ ও বন্ধুত্ব

পর্ব ৯: বুড়ো টেবিল কিয়ের্কেগার্দকে দিয়েছিল নারীর মন জয়ের চাবিকাঠি

পর্ব ৮: অন্ধকারই হয়ে উঠলো মিল্টনের লেখার টেবিল

পর্ব ৭: কুন্দেরার টেবিলে বসে কুন্দেরাকে চিঠি

পর্ব ৬: মানব-মানবীর যৌন সম্পর্কের দাগ লেগে রয়েছে কুন্দেরার লেখার টেবিলে

পর্ব ৫: বিয়ের ও আত্মহত্যার চিঠি– রবীন্দ্রনাথকে যা দান করেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৪: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিল আর তারাপদ রায়ের খাট, দুই-ই ছিল থইথই বইভরা

পর্ব ৩: টেবিলের গায়ে খোদাই-করা এক মৃত্যুহীন প্রেমের কবিতা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved