রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী পাঠকেরা অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের আবরণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংকলন ‘সঞ্চয়িতা’-য় তৃপ্ত হননি বলে নির্মাণ করেছিলেন ‘সূর্যাবর্ত’। সে সংকলনে গ্রহণ করেছিলেন এমন কিছু কবিতা যা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাল থেকে বর্তমান কালে প্রবেশাধিকার দেবে। শতবর্ষ পরের পাঠক কৌতূহল ভরে তাঁর কবিতা পড়ুন এ-বাসনা রবীন্দ্রনাথের ছিল, সেই বাসনা যদি পূরণ করতে হয় তাহলে তাঁর রচনার মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে হবে এমন প্রকাশভঙ্গি, যা কালের সীমাকে ডিঙিয়ে যাবে।

৫১.

রবীন্দ্রনাথের কথার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাবকে কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের ভাষা থেকে মুক্ত করা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ভাষা খুব তঞ্চক। মাঝে মাঝে সে ভাষা এমন কোমল করে কথা বলে যে অভিঘাতের তীব্রতা ধরা পড়ে না। অথচ অভিঘাতের তীব্রতা ধরা পড়লে কোনও কোনও লেখা নিতান্ত কঠিন তীব্র রূপকথার থেকেও আরও বেশি কিছু বলে মনে হতে পারত। খুব পরিচিত ‘তোতাকাহিনী’-র কথাই ভাবা যাক না কেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘পাখিটা মরিল। কোন্কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।’ একটি পাখিকে ধরে-বেঁধে কাজে লাগানোর নামে এমন করে রাশি রাশি পুথি গিলিয়ে খাঁচায় পুরে শিক্ষা দেওয়া হল যে জলজ্যান্ত পাখিটি মরে গেল। রবীন্দ্রনাথের এই পাখির গল্প শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ রীতির প্রতি শ্লেষ ইত্যাদি যদি ভুলেও যান কেউ, যদি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পড়েন এটি তাহলেও কি এ নৃশংস এক খুনের গল্প নয়!

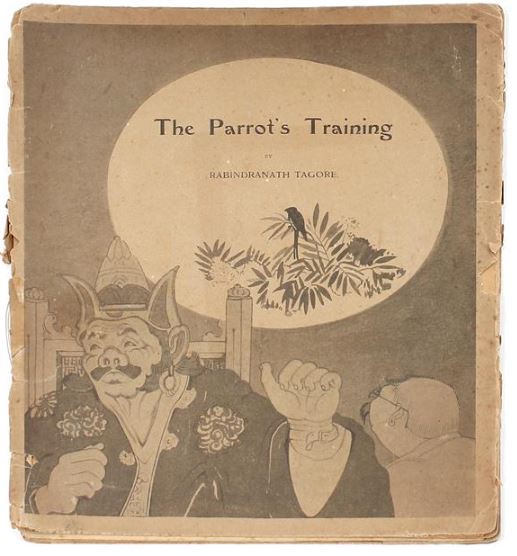

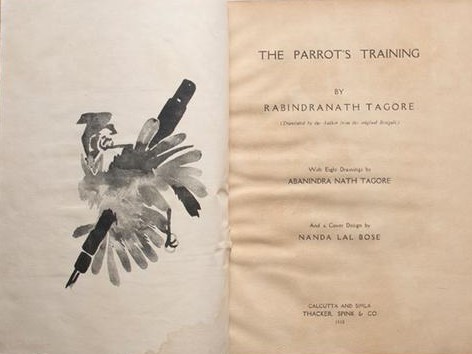

রবীন্দ্রনাথের ‘পাখিটি মরিল’ সেই খুনের ছবিটি কিন্তু স্পষ্ট করছে না । রবীন্দ্রনাথের বাংলা ‘তোতাকাহিনী’ দ্য প্যারট’স ট্রেনিং নামে ইংরেজি অনুবাদে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিকৃত অনুবাদের প্রকাশক সেকালের বিখ্যাত সংস্থা থ্যাকার স্পিং অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল ১৯১৮। ছবি এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নন্দলালের প্রচ্ছদ, অবনীন্দ্রনাথের ভেতরের অলংকরণ। ছবিগুলি পেলব নয়, তীক্ষ্ণ।

বিশেষ করে পাখিটি যে খুন হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ তার আঁকা ছবিতে সেটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। একটি কলম ছুরির মতো পক্ষী শরীরটিকে বিদ্ধ করছে আর সেই পাখি ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে। ছবিটি পাঠককে তীব্র অভিঘাতে হতচকিত করে দেবে। ‘পাখিটি মরিল’-র কঠিন রাবীন্দ্রিক রূপকথা সুলভ কৌতুকের বদলে খুনে বাস্তবতা আছে বলেই এই ছবিটি রবীন্দ্রনাথের লেখাকে খুব সহজেই সমকালীন করে তোলে। রূপকথার খোলস ছেড়ে তীব্র রূঢ় খুনে বাস্তবতার স্পর্শে লেখাটি আজকের হয়ে ওঠে। মনে হয় শিক্ষার কলকারখানা এভাবেই তো যারা চাকরি যোগ্য হয়ে উঠতে পারল না তাদের বাঁচার অধিকার হরণ করে– খুনে ব্যবস্থার চাকা পিষতে পিষতে ঘুরতে থাকে। খবরে প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের ‘তোতাকাহিনী’-র ইংরেজি অনুবাদ যখন প্রকাশিত হয়েছিল সে সময় রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন ‘বিশ্বভারতী’-র কথা। এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন যেখানে কেজো ভৌগোলিকতা আর পুঁজির দাবিকে উপেক্ষা করে বিশ্বমানবের সামগ্রিক বিকাশ সাধন সম্ভব হবে।

‘শেষের কবিতা’-য় রবীন্দ্রনাথের রচনার পেলবতা সম্বন্ধে অভিযোগ হানা হয়েছিল। নিজেই নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন। ‘রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো– গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্শো-করা। নতুন প্রেসিডেণ্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা– তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো; ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে; মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন-কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।’ ‘তোতাকাহিনী’-র ‘পাখিটি মরিল’ এই উচ্চারণ কড়া লাইন, খাড়া লাইন নয়। তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, বিদ্যুতের ফলার মতো পাঠককে তা আঘাত করছে না।

বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে উচ্চারিত অভিযোগগুলি জানতেন, তবু আধুনিক ও সাম্প্রতিক হওয়ার জন্য সর্বদা সুতীক্ষ্ণ উচ্চকিত হতেন না। চাইলে কিন্তু ভাষাকে একেবারেই অন্যরকম করে তুলতে পারতেন। তাঁর লেখার প্রচলিত ‘রাবীন্দ্রিক’ ছাঁচের ভেতর থেকে সেই সুতীক্ষ্ণ ‘অরাবীন্দ্রিক’ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যেত। শেষ বয়সে লেখা ‘তিন সঙ্গী’-র গল্পগুলি সে প্রমাণ বহন করছে। আর তাঁর আঁকা ছবিতে রঙের তীব্র দাহ বুঝিয়ে দিচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাস করেন আরেক রবীন্দ্রনাথ। আগ্নেয়গিরির আগুন ও লাভার মতো ছবিতে তীব্র উদ্-গিরণের চিহ্ন। একদা ‘বসুন্ধরা’ কবিতায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ অন্যরকম কথা।

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর

আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর

বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল

অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল

বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে

পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের ‘পরে

বিদ্যুতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা,

হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,

ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।

ইচ্ছা করে, বারবার মিটাইতে সাধ

পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে

আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

বাঘের মতো অতর্কিতে শিকারের উপর বিদ্যুতের বেগে লাফিয়ে পড়ে হিংসাতীব্র আনন্দ উপভোগের স্বাদ হয় যে কবির, তিনি যে নিতান্ত পেলবতাকে কাব্য ও সাহিত্য বলে মনে করেন না, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

প্রশ্ন হল, তাহলে নিজেকে কেন ‘রাবীন্দ্রিক’ আবরণে ঢেকে রাখলেন অধিকাংশ সময়? সে কি গুরুদেবের গড়ে ওঠা ভাবমূর্তিকে বহন করার জন্য? পরাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক, সামাজিক দায় থেকে মঙ্গলময় সুন্দরের সংবৃত এক রূপে নিজের লেখালিখিকে ধারণ করতে বাধ্য হলেন?

প্রশ্নগুলি জরুরি। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী পাঠকেরা অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের আবরণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংকলন ‘সঞ্চয়িতা’-য় তৃপ্ত হননি বলে নির্মাণ করেছিলেন ‘সূর্যাবর্ত’। সে সংকলনে গ্রহণ করেছিলেন এমন কিছু কবিতা যা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাল থেকে বর্তমান কালে প্রবেশাধিকার দেবে। শতবর্ষ পরের পাঠক কৌতূহল ভরে তাঁর কবিতা পড়ুন এ-বাসনা রবীন্দ্রনাথের ছিল, সেই বাসনা যদি পূরণ করতে হয় তাহলে তাঁর রচনার মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে হবে এমন প্রকাশভঙ্গি, যা কালের সীমাকে ডিঙিয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাই বারবার পড়তে হবে তাঁর লেখা। প্রশ্ন হল, সে সময় কি পাঠক তাঁর জন্য ধার্য করতে প্রস্তুত?

…ছাতিমতলা-র অন্যান্য পর্ব…

ছাতিমতলা পর্ব ৫০: প্রচলিত ‘রাবীন্দ্রিক’ ছাঁচের ভেতরই সুতীক্ষ্ণ ‘অরাবীন্দ্রিক’ মাঝেসাঝে উঁকি মেরে যায়

ছাতিমতলা পর্ব ৪৯: অন্য কবিদের কবিতা কীভাবে পড়তেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ৪৮: ছাত্রদের আন্দোলন হবে গঠনমূলক, মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৪৭: যে কলকাতায় নব মেঘদূত রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৪৬: রবীন্দ্রনাথ পরোপকারের জন্য ‘ব্যবসাদার’ হয়ে ওঠেননি

ছাতিমতলা পর্ব ৪৫: ‘লেখা পড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে’ প্রবাদের উদাহরণ হয়ে উঠতে চাননি রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৪৪: ‘গরম’ শব্দটিকে কতরকমভাবে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ৪৩: খেটে খাওয়া মানুষের সহজ পাঠ, রাজনৈতিক দল যদিও সেদিন বোঝেনি

ছাতিমতলা পর্ব ৪২: ‘রবি ঠাকুর’ ডাকটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই তির্যকভাবেই ব্যবহার করতেন

ছাতিমতলা পর্ব ৪১: রবীন্দ্রনাথ ফেসবুকে থাকলে যে ভাষায় ট্রোলড হতেন

ছাতিমতলা পর্ব ৪০: রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র সম্পর্ক বাংলা ছবির উত্তমকুমার-কমল মিত্র সম্পর্ক নয়

ছাতিমতলা পর্ব ৩৯: তেমন মাতৃসাহচর্য পাননি বলেই নৈর্ব্যক্তিকভাবে মা-সন্তানের সম্পর্ককে দেখতে পেরেছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ৩৮: রবি ঠাকুরের জন্মদিনের সাংস্কৃতিক ‘ফ্যাশন’ নিয়ে ফুট কাটা যাবে না কেন!

ছাতিমতলা পর্ব ৩৭: রবীন্দ্রনাথের মতে, ভোট সামাজিক মঙ্গলের নিঃশর্ত উপায় নয়

ছাতিমতলা পর্ব ৩৬: টক্সিক রিলেশনশিপ কি রবীন্দ্রনাথের লেখায় আসেনি?

ছাতিমতলা পর্ব ৩৫: রবীন্দ্রনাথ কি আড্ডা মারতেন?

ছাতিমতলা পর্ব ৩৪: চিনের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সভ্যতা-ভাবনা ছিল কল্পনা বিলাস

ছাতিমতলা পর্ব ৩৩: পুরস্কার মূল্যকে হেলায় ফেরাতে জানে কবিই, জানতেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৩২: তরুণ রবির তীক্ষ্ণ সমালোচক পরিণত রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৩১: ভোটের মঞ্চে উড়ছে টাকা, এসব দেখে কী বলতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ৩০: শিক্ষিত ভদ্রলোকের ‘নাগরিকত্ব’ বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের যোগ তৈরি হচ্ছে না, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ২৯: কলকাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপ্রেম রয়েছে যেমন, তেমনই রয়েছে আবছায়া ভালোবাসা

ছাতিমতলা পর্ব ২৮: মনের ভাঙাগড়া আর ফিরে-চাওয়া নিয়েই মধুসূদনের ভাষা-জগৎ– রবীন্দ্রনাথেরও

ছাতিমতলা পর্ব ২৭: বাংলা ভাষা কীভাবে শেখাতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ২৬: ‘খানিক-রবীন্দ্রনাথ-পড়া’ প্রৌঢ়ের কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেনা যাবে না

ছাতিমতলা পর্ব ২৫: সুকুমার রায় যে অর্থে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি

ছাতিমতলা পর্ব ২৪: বিশ্বভারতীর ছাপাখানাকে বই প্রকাশের কারখানা শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ দেশগঠনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ২৩: ধর্মবোধের স্বাধিকার অর্জনের কথা মনে করিয়ে দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক মনকে মুক্ত করতে পারেননি

ছাতিমতলা পর্ব ২২: রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল গৌণ বিষয়

ছাতিমতলা পর্ব ২১: রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়াদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতেন, চাঁদের আলোয় গান গাইতেন

ছাতিমতলা পর্ব ২০: সুভাষচন্দ্র বসুকে তীব্র তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

ছাতিমতলা পর্ব ১৯: আবেগসর্বস্ব ধর্ম ও রাজনীতির বিরোধিতা করে অপ্রিয় হয়েছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ১৮: রবীন্দ্রনাথ কখনও গীতাকে যুদ্ধের প্রচারগ্রন্থ হিসেবে বিচার করেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১৭: ক্রিকেটের রাজনীতি ও সমাজনীতি, দু’টি বিষয়েই তৎপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ১৬: রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখানোর কিংবা কপি এডিটিং করার চাকরি পেতেন?

ছাতিমতলা পর্ব ১৫: কবি রবীন্দ্রনাথের ছেলে হয়ে কবিতা লেখা যায় না, বুঝেছিলেন রথীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ১৪: ছোট-বড় দুঃখ ও অপমান কীভাবে সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ১৩: পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা রেণুকার স্বাধীন মনের দাম দেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১২: এদেশে ধর্ম যে চমৎকার অস্ত্রাগার, রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১১: কাদম্বরীকে বঙ্গজ লেখকরা মুখরোচক করে তুলেছেন বলেই মৃণালিনীকে বাঙালি জানতে চায়নি

ছাতিমতলা পর্ব ১০: পাশ্চাত্যের ‘ফ্যাসিবাদ’ এদেশেরই সমাজপ্রচলিত নিষেধনীতির প্রতিরূপ, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৯: দেশপ্রেম শেখানোর ভয়ংকর স্কুলের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এমন স্কুল এখনও কেউ কেউ গড়তে চান

ছাতিমতলা পর্ব ৮: অসমিয়া আর ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষার আধিপত্য স্বীকার করে নিক, এই অনুচিত দাবি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও

ছাতিমতলা পর্ব ৭: বাঙালি লেখকের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবান কিংবা ভূত হচ্ছেন, রক্তমাংসের হয়ে উঠছেন না

ছাতিমতলা পর্ব ৬: যে ভূমিকায় দেখা পাওয়া যায় কঠোর রবীন্দ্রনাথের

ছাতিমতলা পর্ব ৫: চানঘরে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও আপত্তি ছিল না রবীন্দ্রনাথের

ছাতিমতলা পর্ব ৪: যে রবীন্দ্র-উপন্যাস ম্যারিটাল রেপের ইঙ্গিতবাহী

ছাতিমতলা পর্ব ৩: ‘রক্তকরবী’র চশমার দূরদৃষ্টি কিংবা সিসিটিভি

ছাতিমতলা পর্ব ২: ‘পলিটিকাল কারেক্টনেস’ বনাম ‘রবীন্দ্র-কৌতুক’

ছাতিমতলা পর্ব ১: ‘ডাকঘর’-এর অমলের মতো শেষশয্যা রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু পাননি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved