তিনি উপন্যাসের নাট্যরূপ শুনতে বা পড়তে চাননি। তাঁর বক্তব্য ছিল নাটকের যখন মহলা শুরু হবে তখন তিনি একদিন গিয়ে দেখে আসবেন এবং তারপরই পাওয়া যাবে তিস্তাপার করার অনুমতি। বিষয়টা শুনতে যতটা নিরীহ লাগছে, শর্ত আদৌ ততটা নমনীয় ছিল না। একটা নাটকের মহলা অবধি গিয়ে সেই নাটক মঞ্চায়নের আগেই বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাটা যে কোনও নাট্যপরিচালককেই চিন্তিত করবে। কিন্তু তখনকার তরুণ পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় সেই সাহস দেখিয়েছিলেন। এক বছর ধরে ওয়ার্কশপ, মাস পাঁচেকের রিহার্সালের পর একদিন দেবেশদা যান চেতনা নাট্যদলের মহলাকক্ষে। নাটকের অভিনয় দেখে তিনি না কি হাততালি দিয়ে উঠেছিলেন এবং সেদিনই মন্তব্য করেছিলেন যে এটা বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা অভিনব ঘটনা হতে চলেছে।

৪৫.

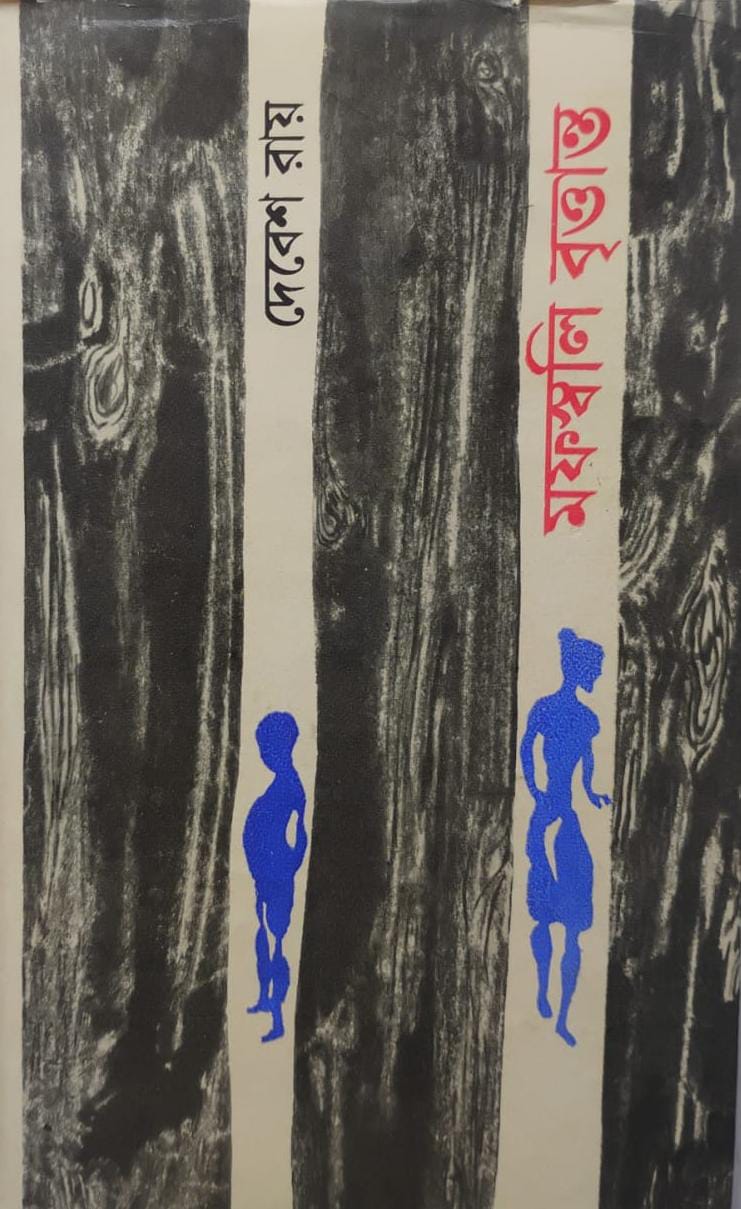

দেবেশদার ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাস প্রকাশের প্রায় এক যুগ পরে, ২০০০ সালে, তিস্তাপার নিয়ে কলকাতায় ফের আলোড়ন পড়ে যায়। এবার উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন সুমন মুখোপাধ্যায়। কোনও গল্প-উপন্যাসের নাট্য বা চলচ্চিত্রায়ণের পর অনেক সময় তা লেখকের মনঃপূত হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছিল উলটোটা– দেবেশদা সুমন মুখোপাধ্যায়ের নাটক দেখে মুগ্ধ হন। তিনি বলেছিলেন, এই নাটক দেখে ‘আনন্দ হয়। তিস্তা যেমন সীমান্ত ভাঙে, তিস্তা নিয়ে লেখা কুড়ি বছর আগের এই উপন্যাসটাও যদি তেমনি ভাবে নাটক আর উপন্যাসের সীমা ভাঙে, ফুর্তি তো হয়ই।’

তবে নাটককারের অভিজ্ঞতা কিন্তু শুরু থেকে এতটা মসৃণ ছিল না। নাটক লেখার পর সুমন যখন দেবেশদার অনুমতি চাইতে যান, তখন দেবেশদা এক আশ্চর্য শর্ত রেখেছিলেন। তিনি উপন্যাসের নাট্যরূপ শুনতে বা পড়তে চাননি। তাঁর বক্তব্য ছিল নাটকের যখন মহলা শুরু হবে তখন তিনি একদিন গিয়ে দেখে আসবেন এবং তারপরই পাওয়া যাবে তিস্তাপার করার অনুমতি। বিষয়টা শুনতে যতটা নিরীহ লাগছে, শর্ত আদৌ ততটা নমনীয় ছিল না। একটা নাটকের মহলা অবধি গিয়ে সেই নাটক মঞ্চায়নের আগেই বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাটা যে কোনও নাট্যপরিচালককেই চিন্তিত করবে। কিন্তু তখনকার তরুণ পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় সেই সাহস দেখিয়েছিলেন। এক বছর ধরে ওয়ার্কশপ, মাস পাঁচেকের রিহার্সালের পর একদিন দেবেশদা যান চেতনা নাট্যদলের মহলাকক্ষে। নাটকের অভিনয় দেখে তিনি নাকি হাততালি দিয়ে উঠেছিলেন এবং সেদিনই মন্তব্য করেছিলেন যে, এটা বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা অভিনব ঘটনা হতে চলেছে।

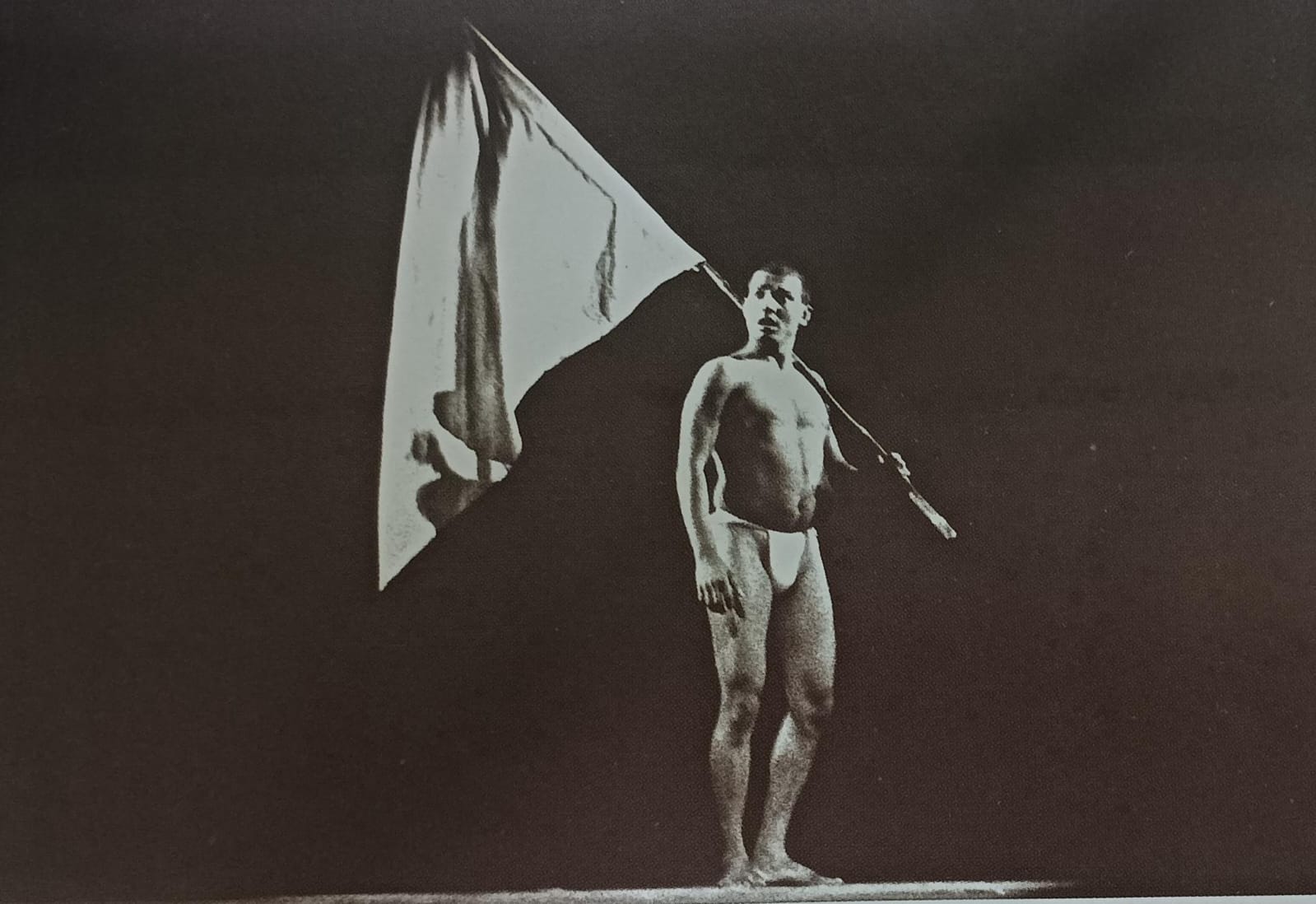

রবীন্দ্রসদনে এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের দিন থেকেই বোঝা যায় দেবেশদার ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হতে চলেছে। সেই বছর তন্দ্রা চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘নাট্যচিন্তা’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় দেবেশদা ‘মঞ্চের উপন্যাস-পাঠ’ নাম দিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করেন। সেই লেখায় ছত্রে ছত্রে বোঝা যায় দেবেশদা তিস্তাপার নাটক নিয়ে কতটা অভিভূত ছিলেন। দেবেশদা লিখেছিলেন, “সমবয়েসি বন্ধুরা প্রকাশ্যেই ঠাট্টা করছেন, অল্পবয়েসি বন্ধুরা একটু মুচকি হাসছেন। সব লজ্জার মাথা খেয়ে তবু তিস্তাপারের বৃত্তান্ত যে সকালে বা সন্ধেয় অভিনয় হয়, আমি না গিয়ে পারি না। নাটক যেদিন প্রথম হল, ৪ জুন, সেদিনই আমার এক তরুণ বন্ধু একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছিলেন, ‘আজ যাচ্ছেন যান, এরপর আর যাবেন না।’ তিনি হয়তো চাইছিলেন, যে-উপন্যাস থেকে নাটকটি তৈরি, তার লেখক হিসেবে একটু উদাসীন দূরত্ব রক্ষাই হবে ঠিকঠাক ভঙ্গি। এখন তাঁরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই নয়। নিজেদেরও ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ-কেউ তিন-চারবারের কম দেখেননি, একজনের কথা শুনেছি তিনি চোদ্দোবার দেখেছেন, আর একজনের কথা জানি তিনি বিভিন্ন হলে সিট বদলে-বদলে দেখে যাচ্ছেন।”

নাটক দেখে দেবেশদার মনে হয়েছিল, ‘উপন্যাসের প্রতি এতটা বিশ্বস্ত থেকে সুমন নাটকটা করলেন কী করে। উপন্যাসটিকে তার সমগ্রতায় তিনি মঞ্চে পড়েছেন। এই উপন্যাসটি আমার লেখা বলেই এ-কথাটি বলতে চাইছি, এমন করে উপন্যাস পড়া হয় বা পড়া যায়, তা আমার জানা ছিল না। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নাটকটিতে সুমনের মৌলিক নাট্যকল্পনা ও পেশল, সমর্থ মঞ্চশক্তির আবিষ্কার ঘটল আমার সামনে। সে আবিষ্কারের ঘোর আমার এখনো কাটেনি, পঞ্চাশটি হাউসফুল অভিনয়ের প্রায় পঁচিশটি দেখার পরও।’

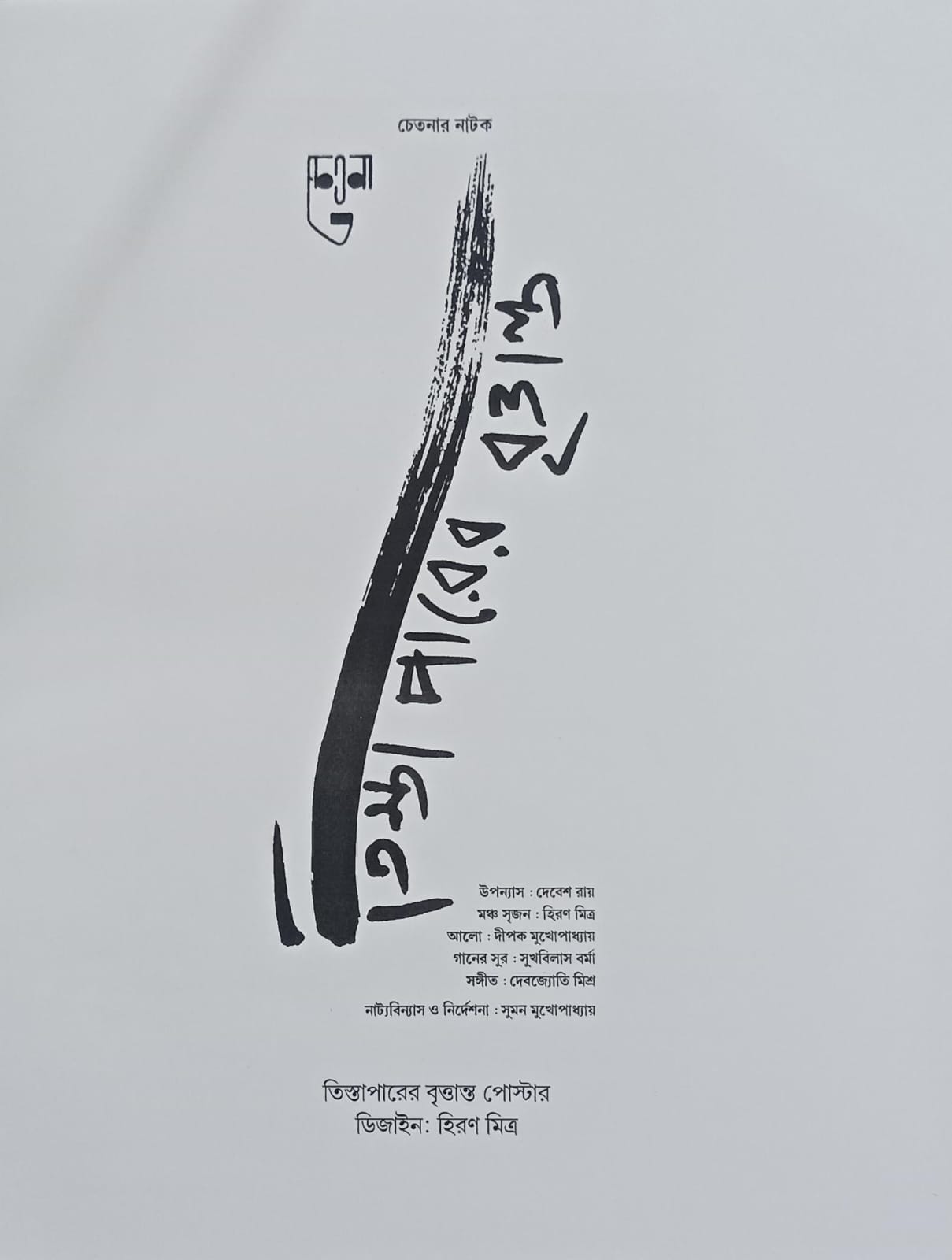

২০২৪ সালে দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত।। হারবার্ট/ একটি নাটক।। একটি চিত্রনাট্য’। প্রাসঙ্গিক লেখা ও তথ্য-সহ তিস্তাপার নাটক এবং নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস থেকে সুমন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘হারবার্ট’ সিনেমার চিত্রনাট্যের বইটি বাংলা নাটক ও চলচ্চিত্রের একটি সময়পর্বের দলিল। ‘হারবার্ট’ ও নবারুণদাকে নিয়ে পরে লিখব। আপাতত, তিস্তাপার নাটক। সুমন মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাট্যে অভিনব আলোর কাজ করেছিলেন চেতনা নাট্যদলের বহুদিনের সঙ্গী, প্রবীণ আলোকশিল্পী দীপক মুখোপাধ্যায়। দীপক মুখোপাধ্যায়ের আলো এই নাটকের সম্পদ ছিল। আলো-অন্ধকারে সেই নাটকে দীপকবাবু যেন একটি নতুন আলোকবৃত্তান্ত আবিষ্কার করেছিলেন। তিস্তাপারের নাট্যসংগীত ছিল দেবজ্যোতি মিশ্রর, গানের সুর দিয়েছিলেন সুখবিলাস বর্মা।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ নাটকে মঞ্চসৃজনের কাজ করেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী হিরণ মিত্র। হিরণদা আমাদের বইপাড়ায় বহুদিনের নামী প্রচ্ছদ শিল্পী। দে’জ পাবলিশিং-এর অনেক বই তাঁর করা মলাটে প্রকাশিত হয়েছে। যদি খুব ভুল না করি, আমাদের প্রকাশনায় হিরণদার প্রথম কাজ ১৯৭৩ সালে, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘সুখের ঠিকানা’র প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তিনি। এর পরের বছর তাঁর মলাটেই প্রকাশিত হয় নিমাই ভট্টাচার্যের ‘আকাশ-ভরা সূর্য-তারা’। তবে আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে ‘রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম’-এর কথা। ১৯৮৩ সালে দে’জ থেকে কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদে ‘রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম’-এর সচিত্র রাজ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের প্রচ্ছদ হিরণদার করা। কান্তিচন্দ্রের অনুবাদ নতুন নয়। এটি গত শতকের প্রথমার্ধে সম্ভবত কমলা বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের সংস্করণের শুরুতে কমলা বুক ডিপো সংস্করণে প্রমথ চৌধুরীর লেখা যে-ভূমিকা ছিল, সেটিও সংযোজিত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী সেই ভূমিকায় লিখেছিলেন, ‘শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ এই মন-মাতানো কান-ভোলানো কবিতাগুলি বাঙলা করে বাঙালী পাঠক সমাজের হাতে ধরে দিচ্ছেন; আশা করি সেগুলি সকলের আদরের ও আনন্দের সামগ্রী হবে, কেননা এ অনুবাদের ভিতর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, নৈপুণ্য আছে, প্রাণ আছে। ওমার খৈয়ামের এত স্বচ্ছন্দ ও স-লীল অনুবাদ আমি বাঙলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখিনি।’

হিরণদা এই বইটি ছাড়াও দে’জ থেকে প্রকাশিত ঋত্বিক ঘটকের কয়েকটি বই, এমনকী দেবেশদার বইয়ের মলাটও করেছেন। দেবেশদার বইগুলোর মধ্যে প্রবন্ধ-বই ‘তারাশঙ্কর : নিরন্তর দেশ’, উপন্যাস ‘যুদ্ধের ভিতরে যুদ্ধ যুদ্ধের ভিতরে’ এবং শঙ্খদার (শঙ্খ ঘোষ) বাহাত্তরতম জন্মদিনে দেবেশদার সম্পাদনায় প্রকাশিত সম্মাননা-গ্রন্থ ‘শতসানুদেশ’-এর মলাটও হিরণদার করা। হিরণদা চিত্রকলার সঙ্গে-সঙ্গে লেখালিখিতেও দক্ষ। তিনি অনেকগুলি বইয়ের লেখক। ‘শতসানুদেশ’ সংকলনেও দেখছি তাঁর একটি লেখা আছে, ‘উনুনের পাশে ছাইয়ের ফ্যাকাশে মুখ’। দে’জ থেকে প্রকাশিত সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ।। হারবার্ট/ একটি নাটক।। একটি চিত্রনাট্য’ বইটির নামলিপি এবং অলংকরণও হিরণদার করা।

দে’জ পাবলিশিং থেকে দেবেশদার দ্বিতীয় বই ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’। উপন্যাসটি ১৯৭৪ সালে লেখা। তারপর ছ’-বছর ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশের পর ১৯৮০ সালে প্রথমবার বই আকারে প্রকাশিত হয়। আমি ১৯৮৯-এর বাংলা নববর্ষের সময় ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’র পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করি। মলাট করেছিলেন পূর্ণেন্দুদা (পূর্ণেন্দু পত্রী), আর বইটির জন্য মানচিত্র ও নামপত্র এঁকেছিলেন যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। সাড়ে তিন লাইনের ভূমিকায় দেবেশদা লিখেছিলেন, “দে’জ পাবলিশিং-এর আতিথেয়তায় আট-নয় বছর পরের এই দ্বিতীয় সংস্করণে সপ্তম পরিচ্ছেদটি নতুন গ্রথিত হল ও পঞ্চম পরিচ্ছেদটি বেড়ে গেল। এই নতুন অংশগুলিও তখনকারই লেখা, এতদিনে উপন্যাসটিতে বিন্যস্ত হতে পারল। বোধ হয়, এটিই এ-বৃত্তান্তের পরিণততম চেহারা।”

উপন্যাসের নামে ‘বৃত্তান্ত’ কথাটা বাংলা সাহিত্যে দেবেশ রায়ের সংযোজন। দেবেশদার কাছে ‘বৃত্তান্ত’ শব্দটা নেহাত কথার কথা ছিল না। ৩০ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে একটি চিঠিতে দেবেশদা এমন কিছু কথা লিখেছিলেন, যাতে আমার এই ধারণা এতটা দৃঢ় হয়েছিল। তখন দে’জ থেকে তাঁর ‘আত্মীয়বৃত্তান্ত’ বইটি প্রায় প্রকাশের মুখে। অপরূপ উকিলের প্রচ্ছদে ‘আত্মীয়বৃত্তান্ত’ সেবারের বইমেলাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি তার দু’-বছর আগে শারদীয় ‘বসুমতী’তে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই চিঠিতে দেবেশদা লিখেছিলেন,

‘প্রীতিভাজনেষু

সুধাংশুবাবু। আফসারের কাছে শুনলাম আমার ‘আত্মীয়কথা’ ও আপনার ‘আত্মীয়বৃত্তান্ত’ সত্যিই বেরচ্ছে। বেশ মজা লাগছে। একবারে ছাপা বই দেখতে পাব! মলাট আমাকে দেখাতে হবে না। আপনাদের সবার পছন্দ হলেই চলবে। আফসারকে একটু দেখাবেন। ‘বৃত্তান্ত’ কথাটি থাকলে একটু বড় লেখা বোঝায়। তেমন দু-দুটো বড় লেখা আপনাকে দেব। ‘কথা’ থাকলে একটু ছোট-ছোট ভাব আসে। তাই পরে মনে হল, “আত্মীয়কথা” নামটিই মানানসই হবে। কিন্তু আপনাদের সবার যদি “আত্মীয়বৃত্তান্ত” পছন্দ হয় তা হলে আমি ভোটে হার মানছি। তা হলে “বৃত্তান্ত”ই রাখবেন।…’

এই চিঠিতে উল্লিখিত ‘আফসার’ হলেন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ। আফসার আমেদের কথা পরে বলব। এই চিঠিটি যখন লেখা বই ততদিনে তৈরি হয়ে গিয়েছে, দেবেশদা উপন্যাসের নাম ‘আত্মীয়কথা’ রাখতে চাইলেও, আমরা সবাই চাইছিলাম যদি দেবেশদার আগের দুটো বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ‘আত্মীয়বৃত্তান্ত’ নাম রাখতে। কিন্তু দেবেশদা শেষ পর্যন্ত আমাদের কথা মেনে নিলেও ‘বৃত্তান্ত’ আর ‘কথা’ শব্দ দু’টি কখন, কীভাবে প্রয়োগ করা উচিত তা ওই চিঠিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ওই চিঠি থেকে আমি বুঝেছিলাম দেবেশদা প্রতিটি লেখার নামকরণেও কতটা সচেতন থাকতেন।

দেবেশদার আরও একটি ‘বৃত্তান্ত’ দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৩-এর বইমেলার সময়– ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’। এই উপন্যাসের উৎসর্গের পাতায় লেখা হয়েছিল, ‘রাধিয়া মাহাতোনি/ দরিয়া মাহাতোনি/ ভগবতীয়া মাহাতোনি/ নিমিয়া মাহাতোনি/ সুমিয়া মাহাতোনি/ পাড়ারিয়া-ধর্ষণের পাঁচ নারীকে/ নিরক্ষর অস্তিত্ব দিয়ে তাঁরা রাষ্ট্রের অক্ষরসর্বস্ব আইনের বিরুদ্ধে/ ফরিয়াদি হয়েছিলেন/ ও/ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে/ নিরস্ত্র শরীর দিয়ে তিনি রাষ্ট্রের অস্ত্রসর্বস্ব শাসনের বিরুদ্ধে/ বিদ্রোহ করেছিলেন’। প্রায় সাড়ে ছ’-শো পাতার এই উপন্যাসের ‘গ্রন্থবন্ধন’ অংশে ‘রচনার পদ্ধতি’তে দেবেশদা লিখেছেন,

‘বিশ্বনাথ, পাড়ারিয়া, বেহালা, স্টোনম্যান আমার কাছে কিছুতেই উপন্যাসের বিষয় হিশেবে গ্রাহ্য হতে পারে না। আমি তাদের নথিভুক্ত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চাই। সেই স্বাতন্ত্র্য যত কঠিন, অপরিবর্তনীয় ও অনড় হয়ে উঠবে, আমি সেই নথির স্বাতন্ত্র্যের ভিতর থেকে তত বেশি করে উপন্যাস নিষ্কাশিত করে তুলতে পারব। নথির সেই প্রস্তরস্তরের গভীরে উপন্যাসের আকর। ক্রমেই আমি যেন এক কঠিন কঠোর ভারী পাহাড়ের অন্ধিসন্ধির ভিতর পাক খেয়ে যাচ্ছি, পাক খেয়ে যাচ্ছি। সেই পাকদণ্ডীর পর কঠিন পাকদণ্ডীতে শক্ত খনির অজ্ঞাত আকর আরো কঠিন থেকে কঠিনতর বেষ্টনীতে আমাকে ঘিরে ধরছে। এত গভীরে সে ধাতু-আকর আমি তা থেকে কোনো উদ্ধার দেখতে পাচ্ছি না। এত গভীরে সে ধাতু-আকর আমি তা থেকে প্রত্যাবর্তনের কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না। এতই শঙ্কু-আকারে নেমে গেছে সে ধাতু-আকর যে আমি ক্রমেই দিগন্ত হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু দিগন্তটা আমি হারাতে চাই না। তা হলে, আমি আবার ফাঁদে পড়ে যাব। বলা হবে এ-সবই উপন্যাস, ফিকশন, গল্পকথা, খোশগল্প, যে-ঘটনার দিগন্ত নেই, পরিপ্রেক্ষিত নেই, কার্যকারণ নেই, ইতিহাস-ভূগোল নেই– তেমন ঘটনা ঘটতে পারে, তেমন ঘটনা ঘটা বর্বরতাও, কিন্তু তার সঙ্গে সাধারণ জীবনযাপন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলার কী সম্পর্ক আছে ? তার সঙ্গে ইতিহাসের কী সম্পর্ক আছে? ইতিহাসবিধৃত মানবের? বা মানবসৃষ্ট ইতিহাসের ? বানতলার ব্যাপারে এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সে-রকম বলেছিলেন। তাই দিগন্তটা আমার হারালে চলবে না, বিশ্বনাথের, পাড়ারিয়ার, বেহালার, স্টোনম্যানের দিগন্ত আমাকে খোলা রাখতেই হবে। যা কিছু আমার কাছে আসছে, তাই পাথর হয়ে যাচ্ছে। আমি বেদনার কথা এখনো ভাবতেই পারছি না। আর তাই বিশ্বনাথের, পাড়ারিয়ার, বেহালার, স্টোনম্যানের ঘটনা আমাকে এমন তুচ্ছ করে দিচ্ছে। তুমি যদি তোমার সমগ্র সত্তা দিয়ে আমাকে ঘিরে ধরা এই দিগন্তহীন দেয়াল চূর্ণ করে তোমার হাত বিস্তৃত করে দাও, তা হলে সেই ত্রিলোকলম্বিত হাতটুকু ধরেও আমি এই নথিপত্রের গহ্বর থেকে গহ্বরে অপ্রতিহত নেমে যাব। এই নথিপত্র আমার অবতরণের ওপর নির্ভরশীল নয়। আমার অবতরণ এই নথিপত্রের ওপর নির্ভরশীল।’

আমার মনে হয় দেবেশদার উপন্যাসভাবনার নির্যাস এই অংশটুকুতে স্পষ্ট হয়। একজন লেখক যে কেবল মনোরঞ্জনমূলক লেখাই লিখবেন তা তো নয়। দেবেশদার মাপের লেখকের অন্বিষ্ট আরও বড়। মানবজীবন ও মানবেতিহাস তাঁর চর্চার প্রধান বিষয়। তাই তাঁর যেকোনও লেখাতেই ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ প্রকাশের বছর চারেক পরে ১১ মার্চ ১৯৯৭ সালে আরেকটি চিঠিতে দেবেশদা লিখছেন,

“প্রীতিভাজনেষু

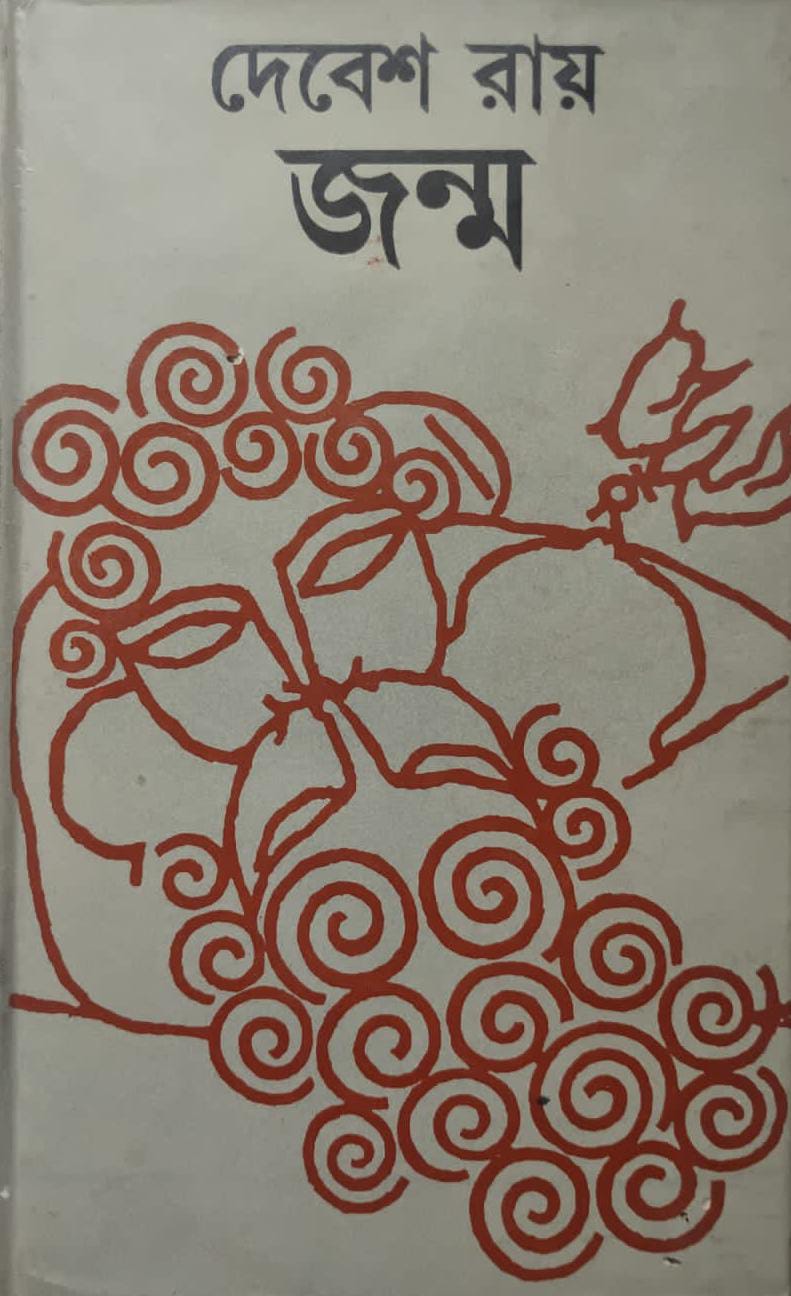

সুধাংশুবাবু। ‘জন্ম’ পেলাম। খুব ভালও ছাপা হয়েছে। গেলবারের দুঃখ ভুলে গেলাম। যদি ২৫ বৈশাখ বের করতে হয় তা হলে ‘রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য’ বইটি এখনই প্রেসে দিতে হয়। আপনি কি সে-বিষয়ে কিছু ভেবেছেন। ফোনে জানালে বাধিত হব। আমার আর একটি বড় প্রবন্ধগ্রন্থের কথা সেদিন হয়েছিল। সেটা তৈরি করছিলাম।সেটাও যদি ২৫ বৈশাখ প্রকাশ করেন তাহলে এখনই পুরো কপি শেষ করে পাঠাব। সবই প্রকাশিত রচনা। দুটো বইই অরিজিতের কাছে দেয়ার কি কোনো অসুবিধা আছে ফোনে রাতের দিকে আপনি কথা বললে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। ‘প্রতিবেদন’ সিরিজের চারটি বই একসঙ্গে বাঁধাই করে নতুন মলাটে বের করার কথা হয়েছিল। ‘ভূমিকা’ দিলে ভাল হয়– বলেছিলেন।

আপনার কোনো বিষয়ে কোনো অসুবিধে থাকলে আমাকে জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। কোনো ক্ষেত্রেই আমি নিজে সামান্য অগ্রাধিকারও চাই না। ফোনে কথা হলে আমি আশ্বস্ত হব। আর আপনাকে বারবার ব্যস্ত করতে আমার সঙ্কোচ হয়।আপনার বৌদির গানের একটি একক অনুষ্ঠান হবে– ২২ মার্চ শনিবার কলামন্দিরে সন্ধে সাতটায়। আপনাদের তিন ভাইকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই আসবেন।

আপনাদের প্রকাশনার কর্মীদের মধ্যেও কেউ কেউ গানের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আগ্রহী থাকতে পারেন। তাঁদের যাতে দিতে পারেন ও আপনার ওখানে যাঁরা আসেন তাঁদের কাউকে-কাউকে যাতে দিতে পারেন– সেজন্যে কিছু অতিরিক্ত কার্ড পাঠালাম। একটি কার্ড প্রসূন বসু ও একটি কার্ড বামাচরণবাবুর জন্যে পাঠালাম। দয়া করে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবেন। অনুষ্ঠানে কার্ড বা টিকিট দেখিয়ে ঢুকতে হবে না। ইচ্ছে করলে কাউকে যেতে বলতে পারেন। জানালে কার্ড পাঠাতেও পারি।…”

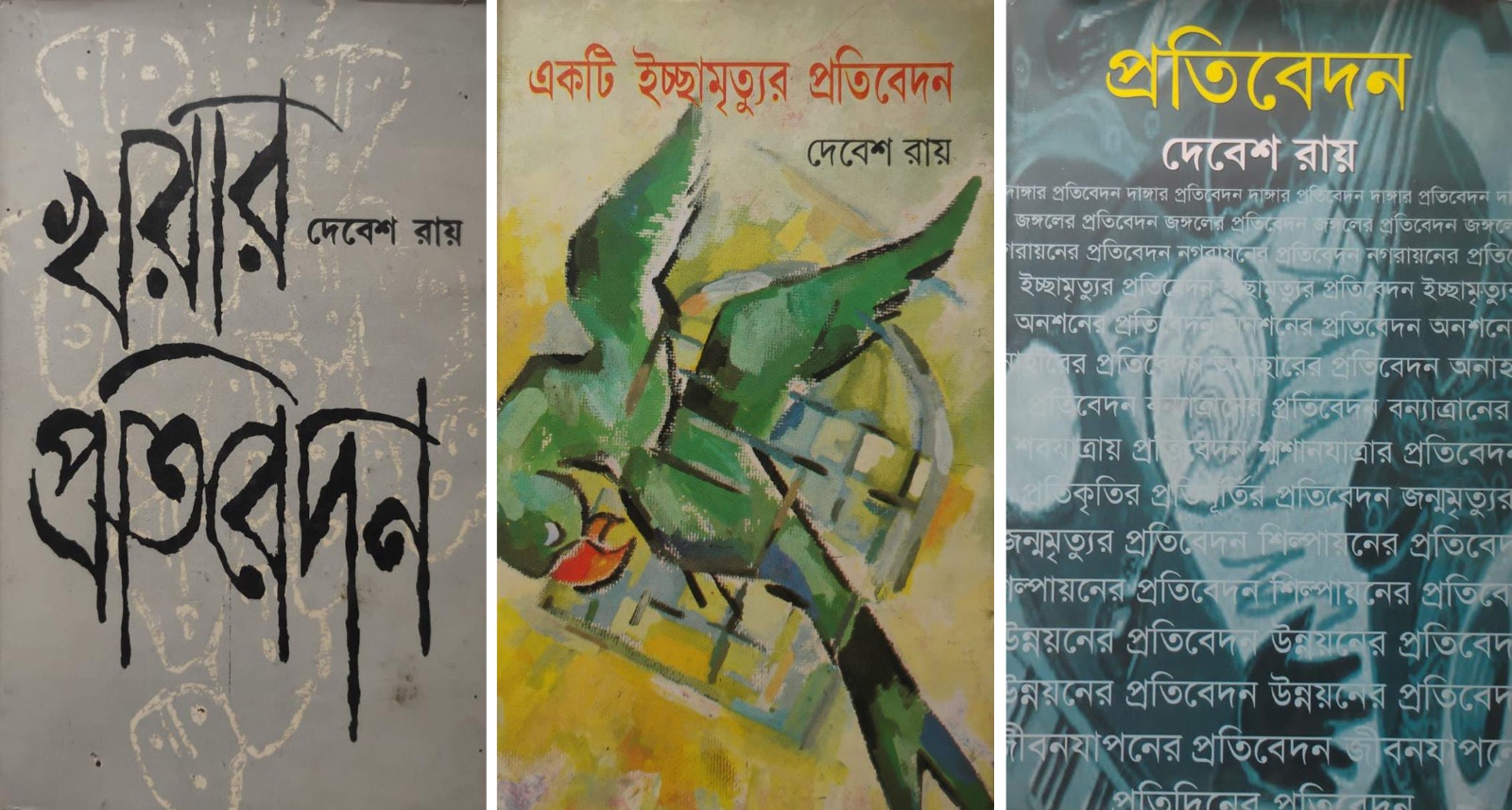

‘রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য’ বইটি অবশ্য বেরয় আরও বছরখানেক পরে। তাঁর প্রতিবেদন সিরিজের বইগুলি বেরুতে শুরু করেছিল ১৯৯৩ সাল থেকে– ‘খরার প্রতিবেদন’ দিয়ে শুরু তারপর ‘দাঙ্গার প্রতিবেদন’, ‘একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন’ এবং ‘শিল্পায়নের প্রতিবেদন’ও ততদিনে প্রকাশিত হয়ে গেছে। এগুলি নিয়েই একটি সংকলনের কথা হয়েছিল। নানা কারণে সেটা আর তখন করা যায়নি। তবে ২০০৭ সালে ‘প্রতিবেদন’ নামে একটি সংকলনে দেবেশদার যাবতীয় ‘প্রতিবেদন’কে দুই মলাটের মধ্যে নিয়ে আসা গিয়েছিল।

দেবেশদা এই চিঠিতে কাকলি-বউদির একক গানের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেখে মনে পড়ে গেল কাকলি-বউদি নিজে শুধু গুণী শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ‘গান্ধার’ সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য পরিচালকও ছিলেন। বউদির নিজের হোক বা তাঁর গানের স্কুলের অনুষ্ঠান– দেবেশদা সব সময় আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেন, সেইসঙ্গে প্রসূনদা আর বামদাকে আমন্ত্রণ জানানোর ভার থাকত আমার ওপর। ১৯৯৮ সালের ১৪ মার্চের চিঠিতে দেখছি ওই ক-জন ছাড়াও দেবেশদা বুদ্ধদেব গুহকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন–

‘… বুদ্ধদেব গুহ-কে একটি কার্ড পাঠালাম। ভিতরে আমার একটি চিঠি আছে। এই কার্ডটি ওঁর কাছে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। আপনাদের দোকান থেকে তো কাজে সব সময়ই লোক যায়, বোধহয়। অসুবিধে থাকলে ঠিকানা জানাবেন– অন্য কারো হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব।…’

আগেই লিখেছি ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ পড়ে বুদ্ধদেব গুহর উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ার কথা। তিনি তিস্তাপারের বিজ্ঞাপনে শঙ্খদার মন্তব্য দেখে বইটি আমার কাছে চেয়ে নিয়ে পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার পর থেকেই দেবেশদার সঙ্গে তাঁর খুবই হার্দিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

কাকলি রায় প্রথমজীবনে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেনের কাছে। পরে দেবব্রত বিশ্বাস এবং সুচিত্র মিত্রের কাছেও তিনি গান শেখেন। দেবেশদা সম্পর্কে একটি ছোট্ট লেখায় কাকলি-বউদি শব্দ দিয়ে দেবেশদার একটা নিখুঁত ছবি এঁকেছিলেন–

‘…ওকে লেখা ছাড়া কখনও দেখিনি। সাংসারিক জ্ঞানশূন্য বললেই চলে। টাকা পয়সা রাখতে পারে না। বেরোনোর সময় চেয়ে নেয়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অসাধারণ সম্পর্ক। তবে ঘরোয়া আড্ডায় একেবারে স্বচ্ছন্দ নয়। কিন্তু যখন কোনও বিষয়, তা সে রাজনীতিই হোক বা সাহিত্য, বোঝায়, স্পেলবাউন্ড হয়ে শুনি।

আমাদের পরিবার বেশ বড়। ৩০ বছর তাতে ঝড়ঝাপটা কিছু কম আসেনি। ও সমস্ত বুক দিয়ে আগলেছে। আমাদের গায়ে তার আঁচ বড় একটা লাগতে দেয়নি।

সব শেষে বলি, আমি যে গান গাই, শেখাই সবটাই কিন্তু ওর উৎসাহে। ও না থাকলে আমার গায়িকা হওয়া হতো কি না কে জানে।’

কাকলি-বউদি আর ‘গান্ধারে’র কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আরেকটি বইয়ের কথা। ‘গান্ধার’ থেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ‘লিপ ইয়ারের মৃত্যু ও পাঁচটি গল্প’ নামে একটি সংকলন, লেখক দিনেশচন্দ্র রায়। দিনেশচন্দ্র রায় সম্পর্কে শঙ্খদা লিখেছিলেন–

‘বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি যখন, সহপাঠিনী হিসেবে বেশ কয়েকজনের আবির্ভাব হলো জলপাইগুড়ি থেকে। গল্পসূত্রে তাদের প্রিয় এক বন্ধুর নাম জানলাম দিনেশচন্দ্র রায়, পরের বছর তার সঙ্গে না কি আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা। তার ধীমত্তা এবং বাকচাতুর্য, এমনকী তার রূপেরও অনেক প্রশস্তি শুনে প্রায় ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ছিলাম। তারপর একদিন সেই দিনেশ এসে পৌঁছল কলকাতায়, ১৯৫৪ সালে। আর মনে হলো আমাদের অনেকদিনের জানাশোনা, নিবিড় একটা বন্ধুতা হলো সঙ্গে সঙ্গে।

অনেকরকম কথার মধ্যে দিনেশ তখন কেবলই বলত তার ভাইবোনদের গল্প। যখন বলত, চোখেমুখে তার এতটাই স্নেহ উপচে পড়ত যে বুঝতাম কতটাই তার পরিবার-অন্ত প্রাণ। সবচেয়ে বেশি করে বলত তার এক গুণী ভাইয়ের কথা। শুধু স্নেহ নয়, তার বিষয়ে বলতে গিয়ে ওর স্বরে জেগে উঠত একটা শ্রদ্ধাও। বলত, ছোটোবেলা থেকেই সে একজন আদ্যন্ত কমিউনিস্ট কর্মী, ছোটোবেলা থেকেই সে রীতিমতো লেখক। এসব কথা যখন শুনছি তখন সে-ভাইয়ের বয়স আঠারো, কিন্তু কর্মী হিসেবে লেখক হিসেবে যেসব ভাষা তখন ব্যবহার করত দিনেশ, তাতে তাকে মনে হতে পারত পূর্ণবয়স্ক এক মানুষ। হয়নি যে তা, সেটা তার আরেক রকম বর্ণনার ফলে। দিনেশের সেই ভাই দেবেশের নাম যে-মুহূর্তেই মনে পড়ে আমার– আজও পর্যন্ত-তখনই তাকে এক ঝলক দেখতে পাই সেই বর্ণনারই ছবিতে।’

দেবেশদার অকালপ্রয়াত অগ্রজ দিনেশচন্দ্র রায় বাংলা ভাষার এক ব্যতিক্রমী লেখক। অল্পবয়স থেকে সাহিত্যচর্চা করলেও তার সৃষ্টির পরিমাণ আশ্চর্যজনকভাবে কম। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬-’৭৭-এর মধ্যে তিনি মাত্র চারটি উপন্যাস ও পাঁচটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। তাঁর লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ‘চতুরঙ্গ’ ও ‘অনুক্ত’ পত্রিকায়। দিনেশবাবুর লেখা পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন– ‘আমি আমার জীবনে এত ভালো গল্প বেশি পড়েছি বলে মনে পড়ে না।’ আসলে শঙ্খদার বন্ধু দিনেশচন্দ্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুভাষদা তাঁকে সেই সময় থেকেই চিনতেন। দিনেশবাবু সারাজীবনে মোট পাঁচটি গল্প আর পাঁচখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। ‘গান্ধার’ থেকে ‘লিপ ইয়ারের মৃত্যু ও পাঁচটি গল্প’ প্রকাশের একুশ বছর পর, ২০০০ সালে আমি দে’জ পাবলিশিং থেকে দিনেশচন্দ্র রায়ের ‘গল্প-উপন্যাস সমগ্র’ প্রকাশ করি। বইটি সম্পাদনা করেছেন লেখক, প্রকাশক ও আমার বিশেষ স্নেহভাজন গৌতম সেনগুপ্ত। এই বইটি প্রকাশের সময় সম্পাদক পরিশিষ্টে দিনেশচন্দ্রের রচনা-পরিচয় ছাড়াও সুভাষদা, শঙ্খদা এবং অশ্রুকুমার সিকদারের তিনটে নতুন লেখা সংযোজন করেন। দিনেশবাবুর ‘কুলপতি’ গল্পটি সম্পর্কে সুভাষদা এই বইয়ে সংযোজিত তাঁর গদ্য ‘পেয়ে হারানো আর হারিয়ে পাওয়ার গল্প’-তে লিখেছেন–

‘তখন আমি ভিয়েতনাম থেকে সবে ফিরেছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরির সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একজন বলল, “ ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় একটা গল্প বেরিয়েছে ‘কুলপতি’। পড়েছেন ?”

কবিতাই পড়া হয় না। তা আবার গল্প ? প্রশ্নকর্তা যে লেখক নন সেটা বুঝলাম তার ঠিক পরের কথায়।

“লিখেছেন এক অচেনা লেখক। দিনেশচন্দ্র রায়।”

সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, ‘চতুরঙ্গ’-এর মতন অভিজাত পত্রিকায় যখন বেরিয়েছে, তখন এ আমাদের দিনেশ রায় না হয়ে যায় না।

‘অগ্রণী’ পত্রিকায় সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ গল্প বার হওয়ার কথা মনে পড়ে।

ছেলেবেলায় পুকুরের জলে আমরা খোলামকুচি ছুঁড়তাম। ব্যাঙের মতো নাচতে নাচতে সেটা অনেক দূর চলে যেত।

তেমনি ‘ফসিলে’র চমক সেদিন পাঠকদের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই বোধহয় সুবোধ ঘোষ শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের দায় এড়িয়ে যেতে পারেননি।

‘কুলপতি’ বের হওয়ার পরও একই জিনিশ ঘটা উচিত ছিল। বাংলা সাহিত্য তাহলে দিনেশ রায়কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে পারত।

ঘটেনি যে, তার কারণ, তখনকার সময়টাই ছিল অন্য। তার দু’-দশক আগেই চলচ্চিত্রের ভাষা চক্ষুকর্ণের জগৎটাকে বড় করে দিয়ে বাংলাভাষার দিক থেকে বিস্তর লোকের নজর কেড়ে নিয়েছিল। তার সঙ্গে রাজনৈতিক ডামাডোল মিশে গিয়ে তখন এমন একটা অবস্থা যে, পুকুরের শান্ত জলে ‘কুলপতি’র ঢিল পড়লেও সেদিকে কেউ নজর দেয়নি। এমনকী ‘ঐরাবতের মৃত্যু’ও আমাদের সেই অন্যমনস্কতা থেকে ফেরাতে পারেনি।’

দিনেশবাবুর মৃত্যুর পরে ‘গান্ধার’ থেকে প্রকাশিত সংকলনটির ভূমিকায় দেবেশদা নিজের অগ্রজ সম্বন্ধে লিখেছিলেন–

‘দিনেশচন্দ্রের আয়ুষ্কাল লজ্জাজনক কম। আটচল্লিশে পৌঁছবার আগে ৭৮-এর ১ মার্চ তাঁর মৃত্যু। সাহিত্য তাঁর আবাল্য বিষয় কিন্তু যোগ্য পরিবেশে রচনার সময় পেয়েছেন খুবই কম– গোটা ছ-সাত বছর। সব অকাল অবসানই ত [য.] সম্ভাবনায় অশেষ। কিন্তু যা তিনি লিখে গেছেন তার নিজের একটা জোরও হয়ত আছে।

তাঁর রচনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা উপন্যাসের কর্মী হিশেবেই। তাঁর জীবৎকালে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধা ছিল। সে বাধা হয়ত সঙ্গতই। আজ মৃত্যু সেই বাধা থেকে মুক্তির অবকাশ দিয়েছে। এই মুক্তিও হয়ত সঙ্গত।’

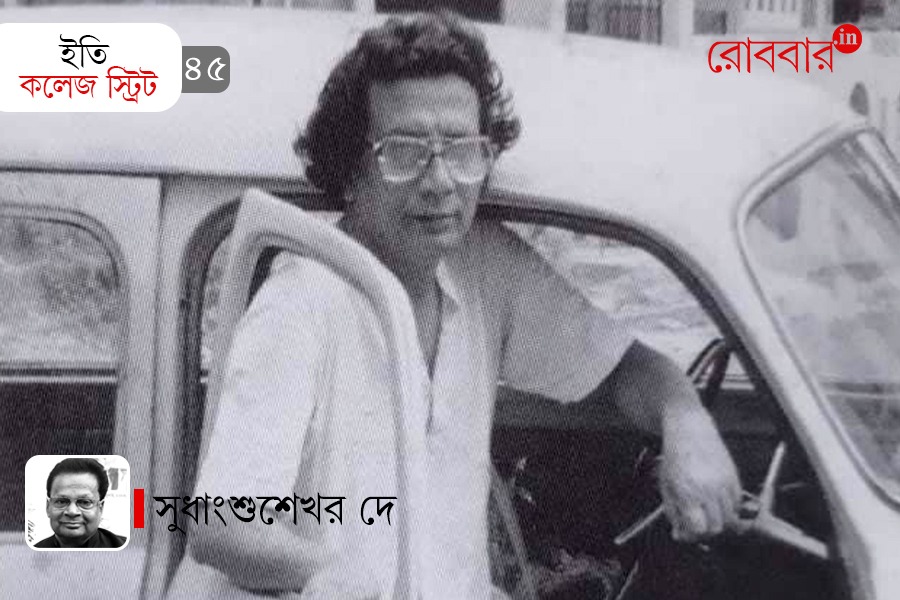

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved