শুরুর দিনগুলোতে শুধু বিক্রমাদিত্যের বই নয়, আমি তখন পর-পর বেশ কিছু লেখকের এই ধরনের বই প্রকাশ করেছিলাম। বিখ্যাত রহস্যরোমাঞ্চ লেখক চিরঞ্জীব সেনের দু’টি বই তখন জনপ্রিয়তার শিখরে ছিল। মণ্ডল বুক হাউস থেকে সুনীলদা ছেপেছিলেন সেই দু’-খানি বই– ‘বারমুডা ট্রাঙ্গল’ এবং ‘আবার বারমুডা ট্রাঙ্গল’। আমি ১৯৭১ সালে চিরঞ্জীব সেনের ‘রাতের জোনাকি’ বইটি দিয়ে শুরু করে তারপর একে-একে প্রকাশ করেছিলাম ‘আমি ইউ এ আর এজেন্ট’, ‘আমি ডি আই এ এজেন্ট’ এবং ‘ফ্লাইং সসার মিস্ট্রি’। আবার ১৯৭১-এই ছেপেছিলাম নিশাচর-এর লেখা ‘খুনী কে?’ এবং তার পাঁচ বছর পরে ‘ডেথ ট্র্যাপ’।

৪৩.

আজকাল দেখছি বাংলা প্রকাশনায় থ্রিলার, রহস্যরোমাঞ্চ ও ক্রাইম স্টোরি জাতীয় লেখার কদর বেড়েছে। নবীন পাঠকের অনেকেই এই ধরনের লেখা পড়তে পছন্দ করছেন। কিন্তু যাঁরা বয়সে তত নবীন নন, তাঁদের মনে থাকবে, বাংলায় এই ধরনের লেখালিখি কিন্তু নতুন নয়। বহুদিন ধরে বহু লেখকের কলমে থ্রিলারধর্মী লেখা বাংলাতে এসেছে।

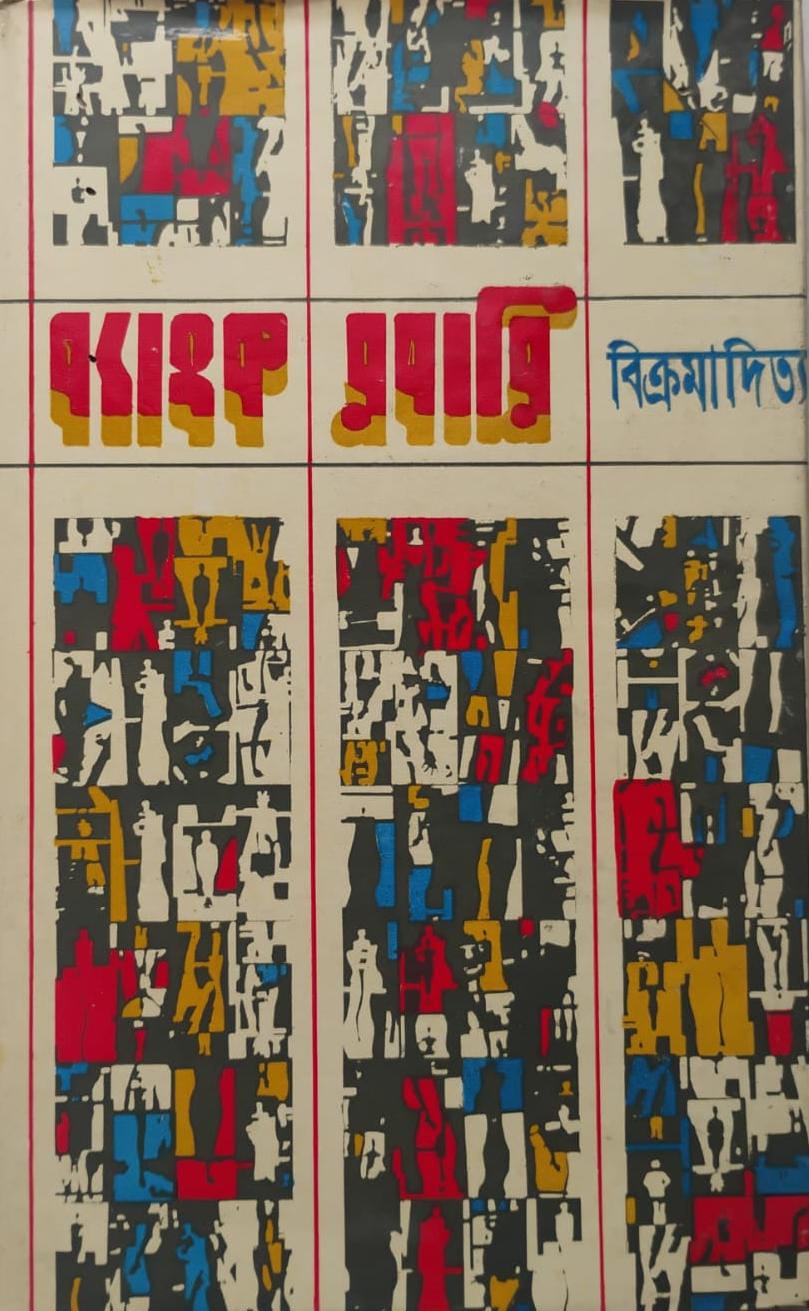

আমি প্রকাশনার কাজ শুরু করার পরেই এই ধরনের বেশ কিছু বই করেছিলাম। তখনও দেখতাম এই সব বইয়ের নির্দিষ্ট একটা পাঠক আছে। তখন আমাদের দে বুক স্টোরের কাউন্টারে নজর করলেই বোঝা যেত বাংলাভাষার কোন শ্রেণির পাঠক, ঠিক কী ধরনের বই পড়ছেন। এখন যেমন আমি কখনও দে’জ পাবলিশিংয়ের কাউন্টারে বসে খেয়াল করি, আবার কখনও বাবুর (আমার ভাই সুভাষ) মুখেও শুনি, কী ধরনের বই পড়ছেন মানুষ। কোন বইয়ের খোঁজ দোকানে বেশি হচ্ছে, সেটা জানা একজন প্রকাশকের কাজ বলেই আমার মনে হয়। পাঠকের আগ্রহ খেয়াল করেই সম্প্রতি আমি দু’খণ্ডে বিক্রমাদিত্যের ‘স্পাই সমগ্র’ প্রকাশ করেছি। এর প্রথম খণ্ডে তিনটি উপন্যাস– ‘নতুন যুগের স্পাই’, ‘স্পাই গেম’, ‘কমরেড স্পাই’ আর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে– ‘কলগার্ল স্পাই’ আর ‘স্পাই’। আমি এই বইগুলো দে’জ পাবলিশিং থেকে গত শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে ছেপেছিলাম। দু’-খণ্ডে ‘স্পাই সমগ্র’-র প্রথম বই ‘নতুন যুগের স্পাই’ প্রকাশ করেছিলাম ১৯৭৪ সালে, আর ‘স্পাই’ উপন্যাসটি ছেপেছিলাম ১৯৮৪ সালে। বিক্রমাদিত্যের নামটা বাঙালি পাঠকের অচেনা নয়। তাঁর আসল নাম ছিল অশোক গুপ্ত। অশোকদার জন্ম ১৯২৪ সালে, অধুনা বাংলাদেশে। পড়াশোনা ঢাকায়। কলকাতায় এসে পি.টি.আই-তে সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন। পরে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যুক্ত হন। অবসর নেন প্যারিসের দূতাবাসে কর্মরত অবস্থায়। ছদ্মনামের আড়ালে লিখেছেন বহু বই। অধিকাংশই থ্রিলারধর্মী। তাঁর কয়েকটি কাহিনি নিয়ে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। ‘স্পাই সমগ্র’-র প্রকাশকের নিবেদনে আমি লিখেছি,

‘‘কথায় বলে ‘ঘরশত্রু বিভীষণ’। কেন বলে ? কারণ রামায়ণের অন্যতম এই মূল চরিত্রটি ছিলেন ‘স্পাই’। গুপ্তচর। অতীতে যুদ্ধকালীন সময়ে এই গুপ্তচররা বিশেষ তৎপর হতেন এবং তৎকালীন সামরিক কর্তারা স্পাইয়ের প্রয়োজন অনুভব করতেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সুদূর অতীত থেকে স্পাইয়ের প্রয়োজন ছিল দেশে দেশে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে স্পাই জগতে এবং স্পাইদের কর্মধারায় বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক নানা উপায় গুপ্তচরবৃত্তির হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বিশ্বসাহিত্যে স্পাই-নির্ভর কাহিনির সংখ্যা খুব কম নয়। ইয়ান ফ্লেমিংয়ের জেমস বন্ড তো সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পাঠকপ্রিয় কাহিনি। রুপোলি পর্দাতেও জেমস বন্ড বছরের পর বছর দর্শকদের শিহরিত ও রোমাঞ্চিত করেছে।

বাংলা স্পাই-কাহিনির জগতে বিক্রমাদিত্যকে কলম্বাস বললেও কোনও অত্যুক্তি হয় না। নানা সময়ে তাঁর স্পাই কাহিনিগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে আলোড়ন তোলে।…’’

বিক্রমাদিত্যের লেখা যে শুধু গত শতকের পাঠকের কাছে জনপ্রিয় ছিল এমনটা নয়– ‘স্পাই সমগ্র’ প্রকাশ করে দেখছি আজও তাঁর জনপ্রিয়তা নেহাত কম নয়।

তবে আমার শুরুর দিনগুলোতে শুধু বিক্রমাদিত্যের বই নয়, আমি তখন পর-পর বেশ কিছু লেখকের এই ধরনের বই প্রকাশ করেছিলাম। বিখ্যাত রহস্যরোমাঞ্চ লেখক চিরঞ্জীব সেনের দু’টি বই তখন জনপ্রিয়তার শিখরে ছিল। মণ্ডল বুক হাউস থেকে সুনীলদা ছেপেছিলেন সেই দু’-খানি বই– ‘বারমুডা ট্রাঙ্গল’ এবং ‘আবার বারমুডা ট্রাঙ্গল’। আমি ১৯৭১ সালে চিরঞ্জীব সেনের ‘রাতের জোনাকি’ বইটি দিয়ে শুরু করে তারপর একে-একে প্রকাশ করেছিলাম ‘আমি ইউ এ আর এজেন্ট’, ‘আমি ডি আই এ এজেন্ট’ এবং ‘ফ্লাইং সসার মিস্ট্রি’।

আবার ১৯৭১-এই ছেপেছিলাম নিশাচর-এর লেখা ‘খুনী কে?’ এবং তার পাঁচ বছর পরে ‘ডেথ ট্র্যাপ’। নিশাচর-এর প্রকৃত নাম বিজয়কুমার মিত্র। যতদূর মনে পড়ে টেমার লেনে মিত্র ও ঘোষের অমর সাহিত্য প্রকাশন বিভাগে তাঁর যাতায়াত ছিল। আমি শুনেছিলাম তাঁর একটি লেটার প্রেস ছিল। মূলত কম্পোজের কাজ হত সেখানে।

১৯৭২ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘রুম নাম্বার ১১১’। তার দু’-বছর পর, ১৯৭৪ সালে আমি প্রকাশ করি বিভূতিভূষণ চক্রবর্তীর ‘বাপি-রহস্য’ এবং ১৯৭৬-এ ‘আবর্তন’। বিভূতিবাবু তখন লালবাজারের গোয়েন্দাবিভাগের উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের বই-ই সেসময় জনপ্রিয় হয়েছিল।

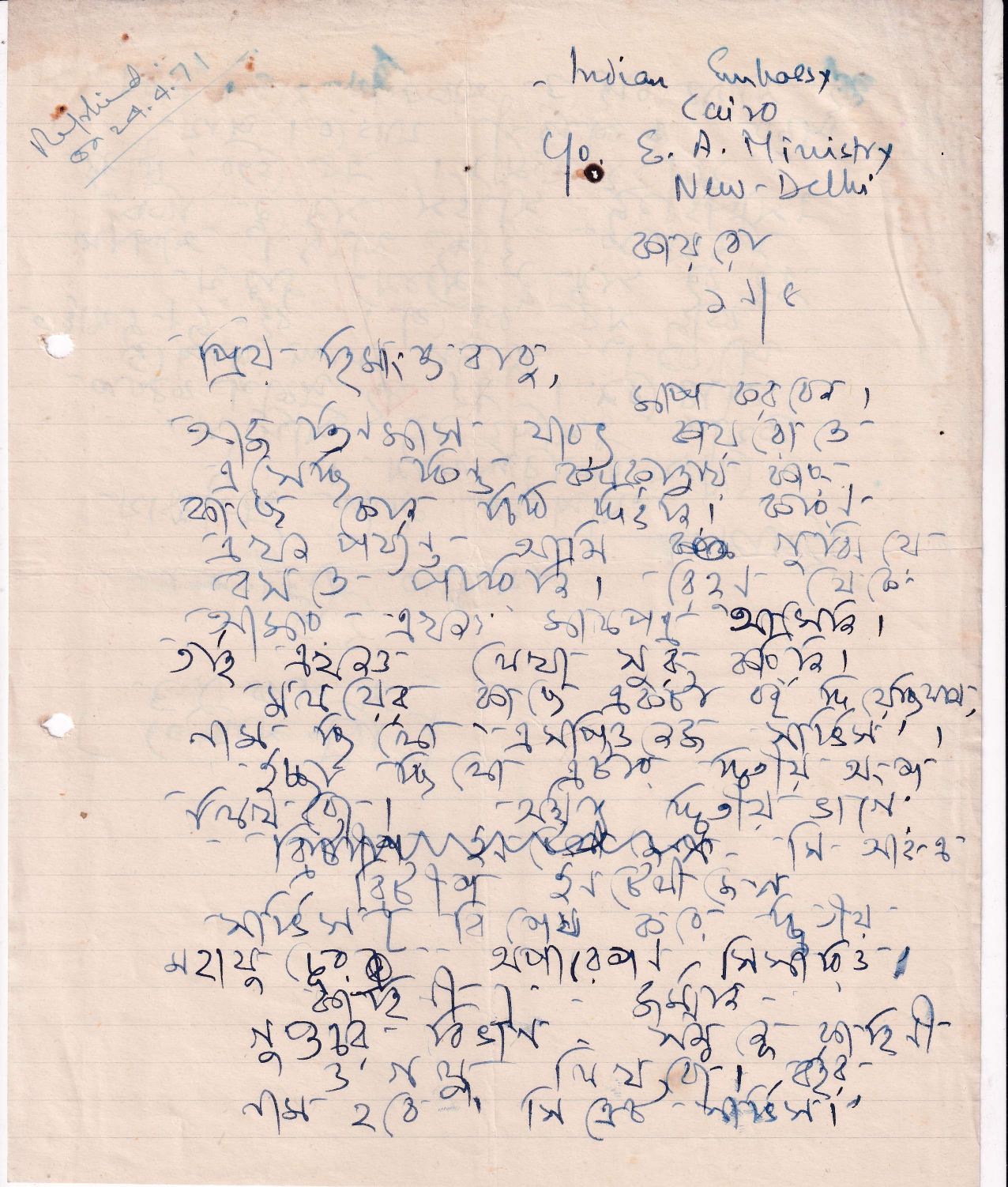

বিক্রমাদিত্য-র সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বড়দা, হিমাংশুশেখর দে-র মাধ্যমে। সেসময় আমার দুই দাদার সঙ্গে লেখকদের অনেকেরই হৃদ্যতা ছিল। দে’জ পাবলিশিং শুরু হওয়ার পর বড়দাই অশোকদাকে চিঠি লিখে আমাদের একটি বই দিতে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য-র প্রথম বইটি আমি ছেপেছিলাম ১৯৭৩ সালে– ‘ব্যাংক রবারি’। তাঁর সঙ্গে বড়দা যোগাযোগ শুরু করেন ১৯৭১ সালেই। সেবছর ১৯ এপ্রিল মিশরের কায়রো থেকে একটি চিঠিতে তিনি বড়দাকে লিখছেন–

“প্রিয় হিমাংশুবাবু,

মাপ করবেন। আজ তিনমাস যাবৎ কায়রোতে এসেছি কলকাতায় কারু কাছে কোন চিঠি দিইনি। কারণ এখন পর্য্যন্ত আমি গুছিয়ে বসতে পারিনি। রেঙ্গুন থেকে আমার এখনও মালপত্র আসেনি। তাই এখনও লেখা সুরু করিনি। মলয়ের কাছে একটা বই দিয়েছিলাম, নাম ছিলো ‘এসপিওনেজ সার্ভিস’। ইচ্ছা ছিলো এটার দ্বিতীয় অংশ লিখবো। অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে সি-আই-এ, ব্রিটীশ [য.] ইনটেলীজেন্স [য.] সার্ভিস।

বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অপারেশন সিসারিও কাহিনী। জর্ম্মান গুপ্তচর বিভাগ সম্বন্ধে কাহিনী ও গল্প লিখবো। বইর [য.] নাম হবে ‘সিক্রেট সার্ভিস’। বই আগের চাইতে আকর্ষণীয় হবে। কারণ প্রচুর কাহিনী থাকবে। প্রায় ২০/২২ ফর্ম্মা। এর ভেতর চীনের এসপিওনেজ সার্ভিস সম্বন্ধে কিছু লিখবার ইচ্ছে আছে। আপনার এই বই সম্বন্ধে মতামত জানলে কাজ সুরু করবো। বই– জুন-জুলাইতে পাবেন। পূজো [য…] নাগাদ ছাপতে পারবেন। এই বই প্রকাশ করবার কথা ‘এসপিওনেজ সার্ভিসে’ উল্লেখ করেছিলাম। আপনার জবাবের প্রতীক্ষায় রইলাম।…”

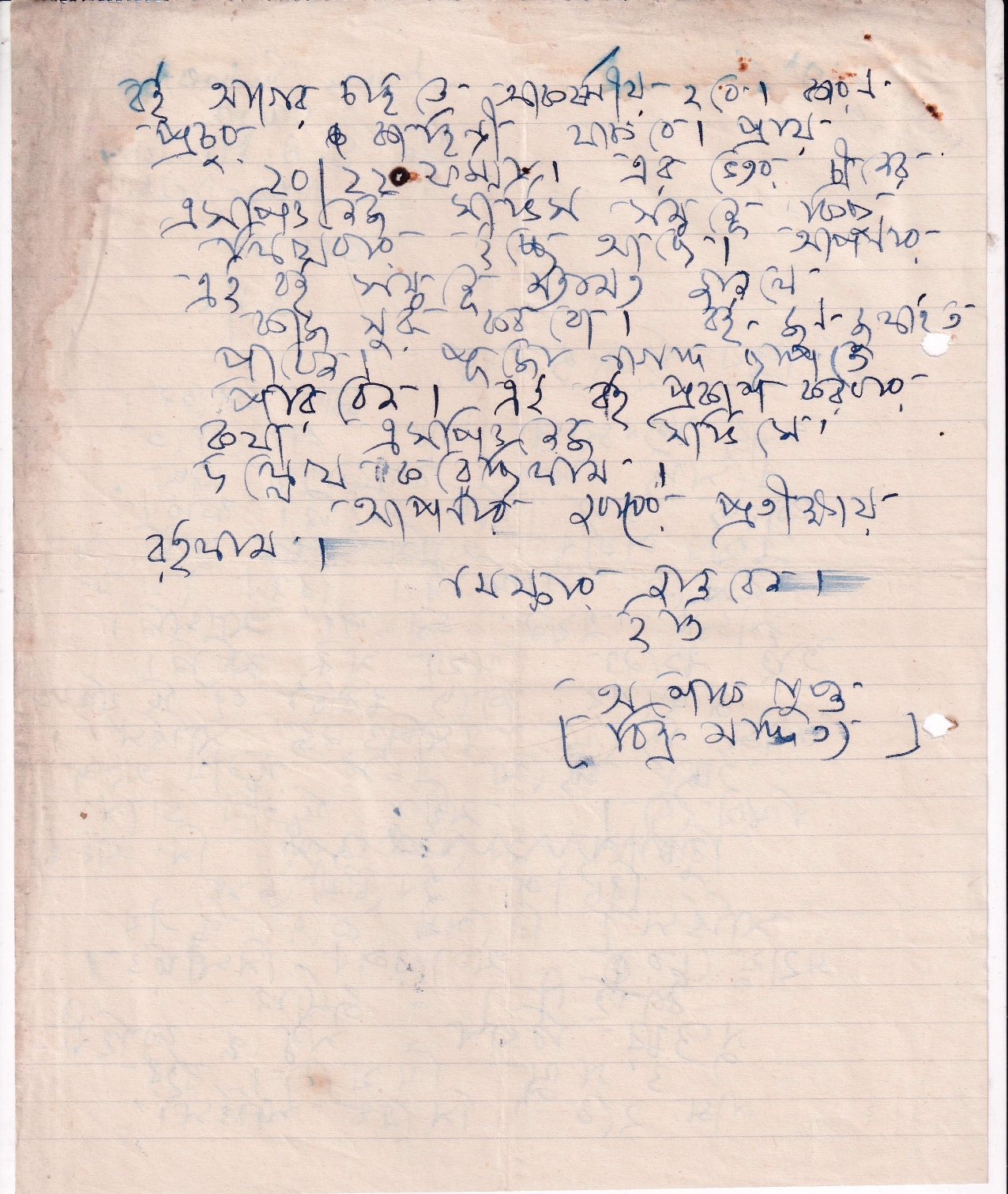

‘এসপিওনেজ সার্ভিস’ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ক্যালকাটা পাবলিশার্স থেকে। ১০ নম্বর শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে মিত্র ও ঘোষের দোকান যে-বাড়িটিতে, সেই বাড়িতেই ছিল ক্যালকাটা পাবলিশার্সের দপ্তর। চিঠিতে উল্লিখিত মলয় হলেন ক্যালকাটা পাবলিশার্সের মলয়েন্দ্রকুমার সেন। তবে ১৯৭১-এর এপ্রিলে বই দেওয়ার কথা বললেও তখনই উনি নতুন বইটি লিখে উঠতে পারেননি। জুলাই মাসে ফের লিখেছেন– ‘… আমি জানি আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথার খেলাপ করেছি। এছাড়া মার্জনা ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হয়তো বললে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু বাংলা দেশের সমস্যা নিয়ে এতো জড়িয়ে আছি যে কোন ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করবার সময় নেই। তবু ভাবছি আপনার কাজ আরম্ভ করবো।…’

কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তখন ‘সিক্রেট সার্ভিস’ লিখে উঠতে পারেননি। এই বইটির বদলে আমরা পেলাম অন্য একটা নতুন বই– ‘ব্যাংক রবারি।’

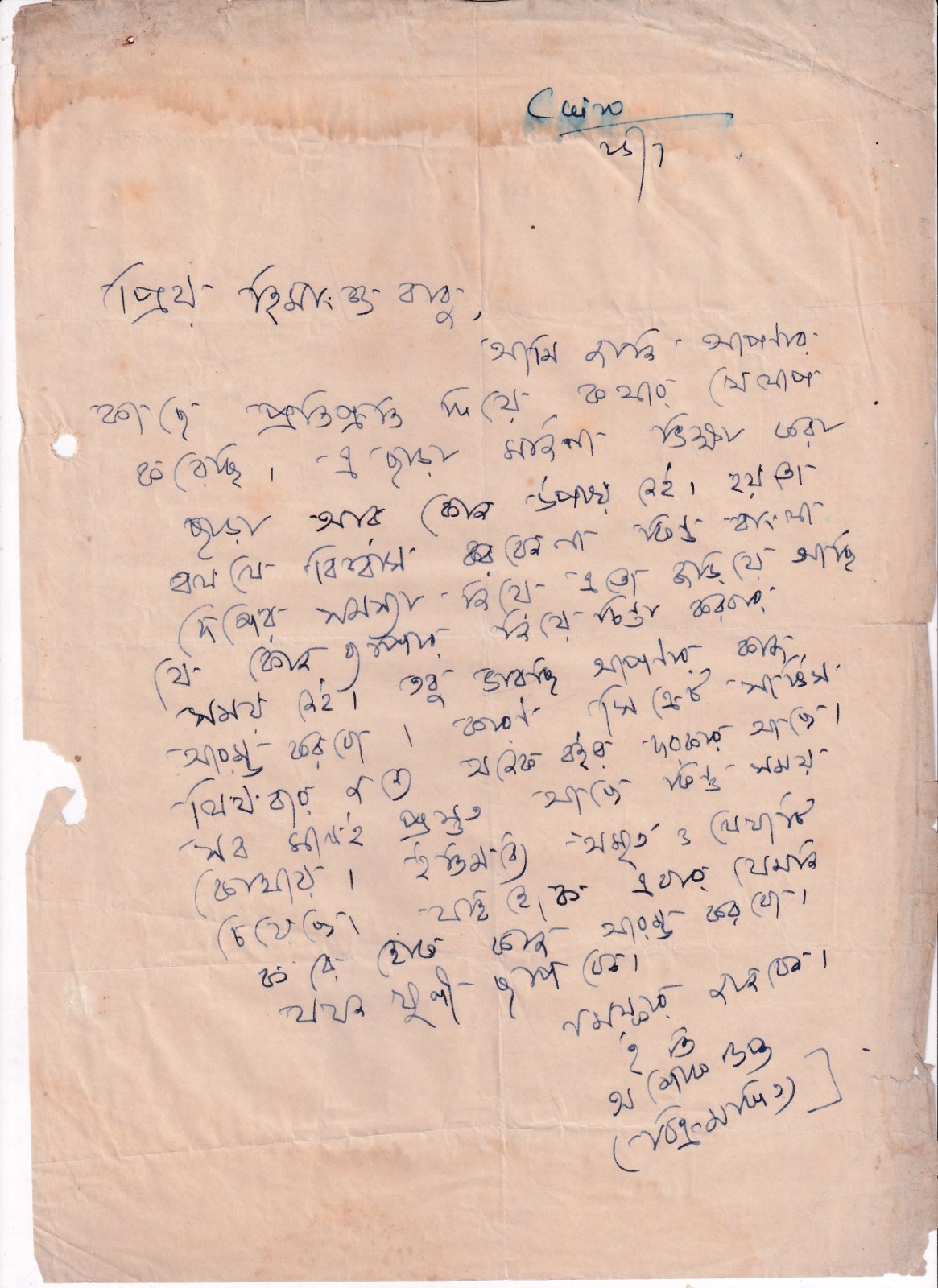

যদিও ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে কায়রো থেকেই আমাকে লেখা অশোকদার আরেকটি চিঠিতে দেখছি আমরা বইটির শেষ অংশটা তখনও পাইনি। চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, সেই অংশটা না কি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন, তবু আমরা না-পাওয়ায় বইটি আটকে থাকবে জেনে জানিয়েছেন, শেষের দু’টি পৃষ্ঠার অনুলিপি পাঠালে তিনি নতুন করে লিখে দেবেন, কারণ তিনি কোনওদিনই লেখার কপি রাখতেন না। সেই বই শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের মে মাসে বেরল। ‘ব্যাংক রবারি’ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন, ‘ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রচার সচিব শৈলেন্দ্রকুমার সিংহ’কে। আর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন হিতেন চৌধুরী এবং শক্তি সামন্তকে। শক্তি সামন্ত যে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার তা সকলেই জানেন। হিতেন চৌধুরী সম্ভবত ‘ইকনমিক উইকলি’র সম্পাদক শচীন চৌধুরীর ভাই। কেননা অর্থনীতিবিদ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র তাঁর স্মৃতিকথা ‘আপিলা-চাপিলা’য় হিতেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর যা পরিচয় দিয়েছেন, তাতেও কিন্তু হিতেনবাবুর সিনেমা জগতের সঙ্গে বেশ যোগাযোগ ছিল বলে জানিয়েছেন।

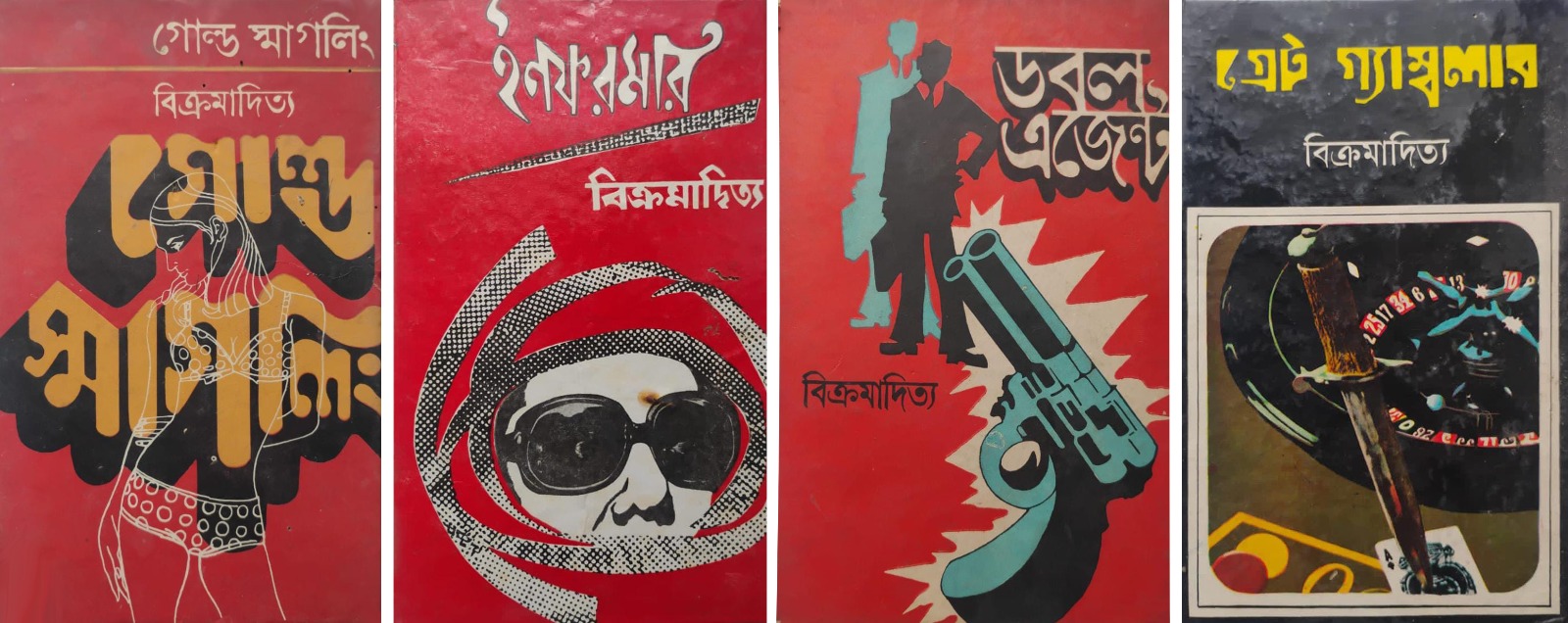

‘ব্যাংক রবারি’র দু’-বছর পর আমি ছাপলাম ‘গোল্ড স্মাগলিং’। তারপরের দু’-বছরে বেরুল ‘ইনফরমার’ আর ‘ডবল এজেন্ট’। ১৯৮৪ সালে বাংলা নববর্ষের সময় পুনর্মুদ্রিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই– ‘গ্রেট গ্যাম্বলার’। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, এই উপন্যাসটি নিয়ে ১৯৭৯ সালে নির্মিত হয়েছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি হিন্দি ছবি। শক্তি সামন্তের পরিচালনায় সে-ছবিতে অভিনয় করেছিলেন– অমিতাভ বচ্চন, জিনাত আমন, নিতু সিং এবং উৎপল দত্ত।

অশোকদার সঙ্গে ধীরে-ধীরে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। ১৯৮৫ সালে দেখছি তিনি আমেরিকা থেকে এয়ারমেলে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, তাঁর এবং বউদির ব্লাড প্রেশার আর ঘুমের ওষুধ কিনে সেখানে পাঠাতে। তাঁদের কাছে যথেষ্ট ওষুধ ছিল না, আর সেদেশের দোকানগুলোতে আমেরিকার ডাক্তার লিখে না দিলে ওষুধ দেওয়া হত না। আমি মেডিক্যাল কলেজের সামনের কোনও দোকান থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে জিপিও-তে গিয়ে ‘মেডিসিন আর্জেন্ট’ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অশোকদার চিঠির গায়ে দেখছি ঘুমের ওষুধের নামের নিচে নীল কালিতে লিখে রেখেছি, ‘৪০টা নেওয়া আছে’।

১৯৮৫ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে দে’জ থেকে বিক্রমাদিত্যের ১১টা বই বেরয়। তার মধ্যে ‘সিক্রেট এজেন্ট’, ‘পপি’, ‘স্মাগলার’, ‘ডবল ক্রস’, ‘সিণ্ডিকেট’, ‘মুকুটহীন রাজা জওহরলাল’ ইত্যাদি বইও আছে। ২২ জানুয়ারি ১৯৯১ সালে আমি তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তার একটা কপি আমার ফাইলে রাখা আছে। সেই চিঠিতে লিখেছিলাম–

‘‘… ‘মার্ডার অ্যাট মিডনাইট’ ও ‘রিভল্যুশন’ পুস্তকমেলায় প্রকাশ করার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। অশোক মিত্রের বইটার বিক্রি মোটামুটি। জওহরলাল নেহরুর উপর বাকি কাজ আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলে শুরু করবেন।… NIKKON ক্যামেরা অপু পছন্দ করেছে।…’’

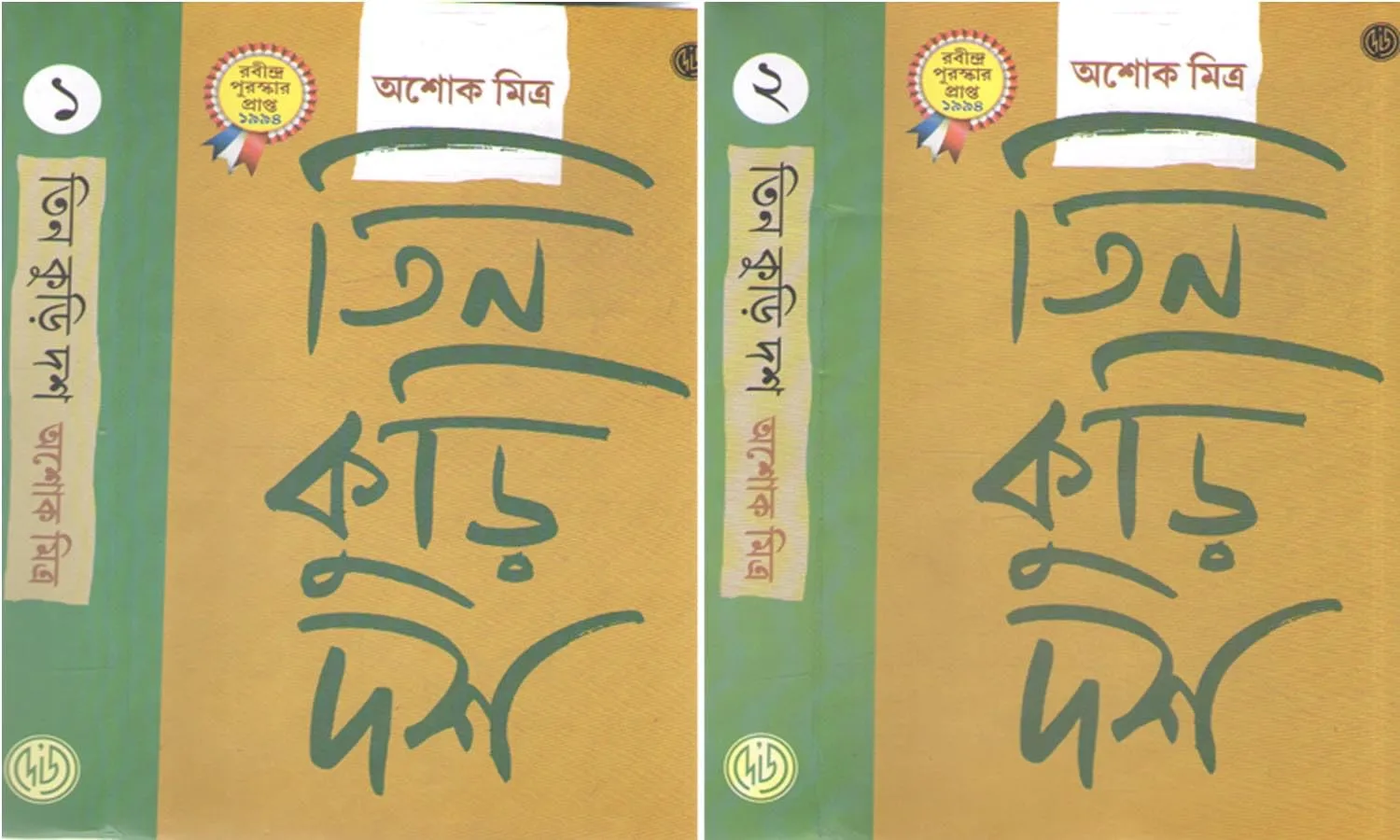

চিঠিতে উল্লিখিত অশোক মিত্র হলেন আইসিএস অশোক মিত্র। তাঁর ‘তিন কুড়ি দশ’ বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। পরে তার মোট পাঁচটি খণ্ড হয়। এখন অবশ্য ‘তিন কুড়ি দশ’ দু’টি খণ্ডে নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে। ‘মার্ডার অ্যাট মিডনাইট’ এবং ‘রিভল্যুশন’ দু’টি বই সে বছরেই কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। আর জওহরলাল নেহরুকে নিয়ে বইটির পরের সংস্করণে নিশ্চয়ই তিনি অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করেছিলেন। এতদিন পরে সেকথা আর মনে পড়ছে না। তবে অশোকদার পাঠানো ক্যামেরাটাই অপুর জীবনের প্রথম ক্যামেরা। সে তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। ওই ক্যামেরাতে সে অনেকদিন ছবি তুলেছে– নববর্ষ হোক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান– অপু ক্যামেরা হাতে প্রস্তুত থাকত।

উচ্চশিক্ষিত, সজ্জন মানুষ অশোকদা ‘বিক্রমাদিত্য’ ছদ্মনামে অসংখ্য থ্রিলারধর্মী লেখা লিখলেও তাঁর লেখা কিন্তু নেহাত দায়সারা গোছের বা কিছু তথ্য একজায়গায় করার মতো ছিল না। বরং গুপ্তচরবৃত্তির এক ধরনের শিল্পিত প্রকাশ তাঁর লেখায়। তাই তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন বাংলা বহু বিদগ্ধজন। বিক্রমাদিত্যের বইগুলির উৎসর্গের পাতা মন দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় সমাজের কোন অংশে তাঁর মেলামেশা ছিল। আমার মনে হয়, ইংরেজিতে এই ধরনের লেখা অনেকেই পড়তে অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলায় সেই গুণমানের স্পাই কাহিনি ছিল না। সেই শূন্যস্থানটাই পূরণ করেছিলেন বিক্রমাদিত্য। ২০১৮ সালে ‘দ্য মুভিং শ্যাডো/ ইলেক্ট্রিফাইং বেঙ্গলি পাল্প ফিকশন’ বইটিতে অনুবাদক অরুণাভ সিনহা বিক্রমাদিত্যের ‘সিক্রেট এজেন্ট’ লেখাটি ইংরেজিতে অনুবাদও করেছেন।

দে’জ থেকে ১৯৭৬ সালে উল্টোরথের দিন প্রকাশিত বিক্রমাদিত্যের ‘ইনফরমার’ বইটি অশোকদা আমাকেই উৎসর্গ করেছিলেন। সেই বইটি বের করতে গিয়ে দেখলাম তিনি ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত ‘ব্ল্যাকমেলিং’ বইটা উৎসর্গ করেছেন আমাদের জাগরণ সংঘ-কে। যদিও এর আগেই তিনি ‘গ্রেট গ্যাম্বলার’ বইটির যাবতীয় স্বত্ব জাগরণ সংঘকে দান করেছিলেন। অশোকদার পুরনো চিঠিপত্রের মধ্যে হাতে এল তাঁর সল্টলেকে বি ই ব্লকে বাড়িটার প্ল্যানের কপি। বাড়ি করার সময় তিনি আমাকে প্ল্যান ইত্যাদি পাঠিয়ে কনট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলে সম্ভাব্য খরচ জানতে বলেছিলেন। আমি সে-সব খবর নিয়ে তাঁকে জানিয়েছিলাম। সল্টলেকের কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টের কাছে এই বাড়ির একতলায় তিনি থাকতে শুরু করলে আমি অনেকবার গিয়েছি সেখানে। এমনকী, তাঁর বাড়িতে চা খেতে-খেতে তিনি আমাকে বলেছেন সেই বাড়ির দোতলাটা বানিয়ে নিয়ে বাস করতে। কিন্তু তা তো আর হয় না। তবু তিনি যে বলেছিলেন, তাতেই বুঝেছিলাম অশোকদা আমাকে কতদূর ভালোবাসেন।

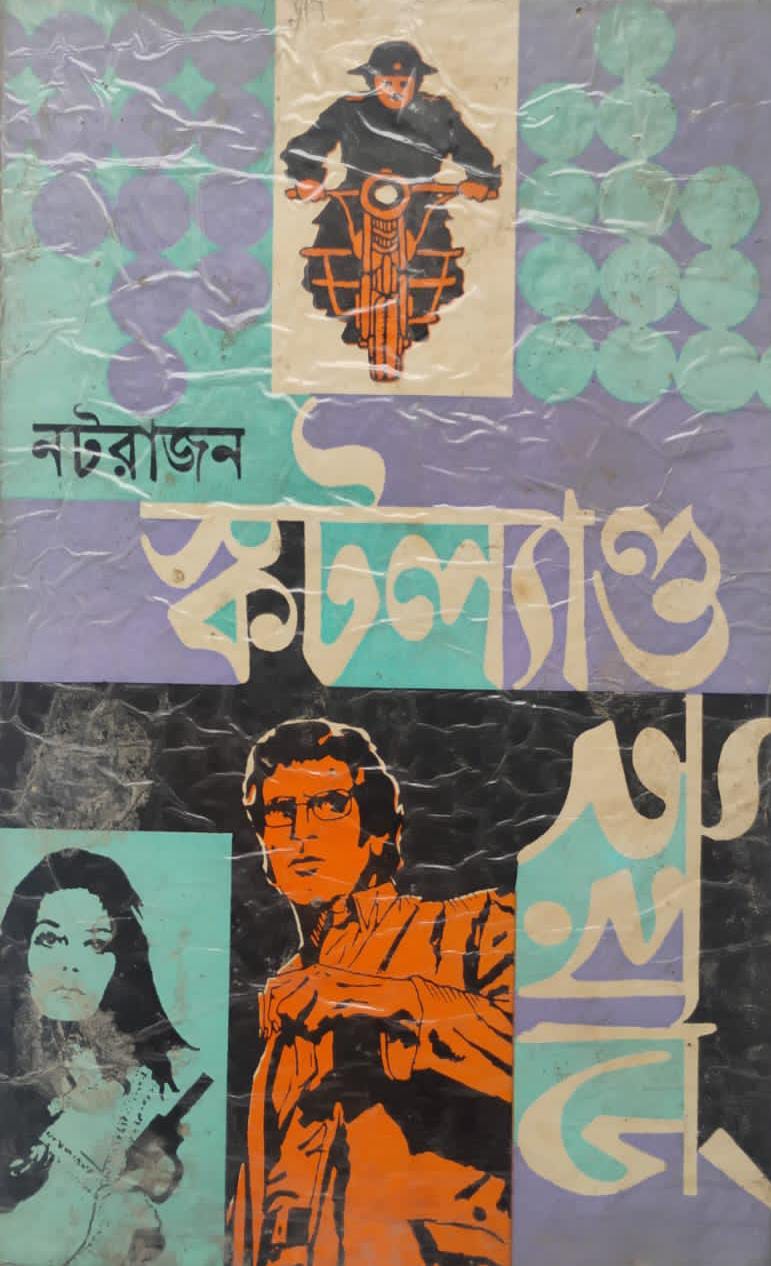

বিক্রমাদিত্যের মতোই আরেকজনের বহু বই দে’জ থেকে প্রকাশ করেছি, যাঁর লেখালিখিও প্রায় এই গোত্রের– তিনি হলেন নটরাজন। নটরাজনের কথা শঙ্কু মহারাজ প্রসঙ্গে একবার লিখেছি। তাঁরা দু’-জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বছর চারেক আগে একটি সংবাদপত্রের রবিবারের পাতায় নটরাজনকে নিয়ে ‘গোয়েন্দা স্রষ্টা নটরাজন আসলে কে?’ শিরোনামে পীযুষ আশ-এর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। আমি ফাইলের মধ্যে সেই লেখাটিও পেয়ে গেলাম। সেখানে দেখছি নটরাজনের নিজের সম্পর্কে ছোট্ট একটি বিবৃতিও ছাপা হয়েছে–

“আমি কলকাতা পুলিশে যোগ দিয়েছিলাম ১৯৫১-তে। রিটায়ার করি ১৯৭৮ সালে। পুলিশে একটি ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটার খবর অনেকেই জানে না। এই বিভাগের কাজ একেবারেই টেকনিক্যাল, বিশেষজ্ঞের কাজ। হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, ফুটপ্রিন্ট এক্সপার্টদের কাজ। এটা ছিল ‘সিআইডি’র অন্তর্ভুক্ত। এর হেড কোয়ার্টার ভবানী ভবনে। আমি সেখানেই বসতাম। সেখানকার হ্যান্ডরাইটিং ব্যুরো পরিচালনা করতাম। আমার জীবনটাই কেটে গিয়েছে ওই হ্যান্ডরাইটিং নিয়ে। ভারতের অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে। নানা সমস্যা আমার কাছে পাঠানো হত। আমি সেগুলো দেখতাম। বিশেষজ্ঞের মতামত দিতাম। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গিয়েছি। তার বাইরে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, তার পর মহারাষ্ট্র, ঘুরে-ঘুরে কাজ করেছি। আদালতে সাক্ষ্য দিতে হত। আমার মতামতের উপর ভিত্তি করে মামলার রায় দেওয়া হয়েছে বহু ক্ষেত্রে।”

পুলিশ নিয়ে এত তথ্যবহুল বৈচিত্র্যময় লেখাও বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর পেশাগত পরিচয়েই স্পষ্ট যে তিনি নেহাত খেয়ালবশে গল্প লিখতে বসেনি। পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন অন্ধিসন্ধি– বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগ যেমন তাঁর চেনা ছিল, তেমনই অপরাধ মনস্তত্ত্বও ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাঁর একটি গোয়েন্দা চরিত্র ছিল বাণীকণ্ঠ ধর। মনে হয় নিজের আদলেই তিনি বাণীকণ্ঠ চরিত্রটাকে তৈরি করেছিলেন। সে-ও পুলিশ বিভাগে হাতের লেখা পরীক্ষা করে অপরাধী খুঁজে বের করে। তার বিভাগের সবাই জানত বাণীকণ্ঠের মতো যোগ্য গোয়েন্দা খুব কমই হয়। তবে নটরাজনের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তাঁর টানটান গদ্যভাষা। আমি অনেককেই বলতে শুনেছি, তাঁর লেখা ধরলে শেষ না-করে থামা যায় না। গোয়েন্দাকাহিনি লিখতে বসলে এমন ঋজু, নির্মেদ গদ্য খুবই প্রয়োজন।

নটরাজনের প্রথম বই আমি ছেপেছিলাম ১৯৭৬ সালে– ‘স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড’। এই বইটির ভূমিকা ‘দু-চার-কথা’য় তিনি লিখেছিলেন–

‘স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বিলিতি গোয়েন্দা উপন্যাসের পাতায় পাতায় তাদের অদ্ভুত ও প্রায় অবিশ্বাস্য কীর্তি-কাহিনী সময় সময় তাদের সম্বন্ধে এমন ধারণার সৃষ্টি করে যেন তারা সত্যিই কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। লৌকিক শক্তির সুষ্ঠু, সঠিক ও সার্বিক ব্যবহারই আজ এই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ব পুলিশ বাহিনীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ওদের নামে আজও বিশ্বের সেরা ক্রিমিন্যালদের কালো হাতগুলো কেঁপে ওঠে, দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে তাদের কপালে।

এই বইখানির মাধ্যমে সেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকেই বাঙালী পাঠকের সামনে হাজির করতে চেষ্টা করেছি। তাদের সফলতা-বিফলতার আশ্চর্য সব কাহিনীর আলো-অন্ধকারে পাঠকবর্গের সামনে মেলে ধরতে চেষ্টা করেছি তাদের স্বরূপ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শত শত বছরের ইতিহাসই শুধু নয়, সেই সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত তথা কুখ্যাত অপরাধের লোমহর্ষক কাহিনীর মাধ্যমেই পাঠকবর্গ বিচার করবেন ইয়ার্ড-গোয়েন্দাদের কর্মদক্ষতা। মামুলী গোয়েন্দা-উপন্যাসের কাহিনীর চাইতে অনেক বেশি চমকপ্রদ এই ঘটনাগুলি একদিন সত্যিই ঘটেছিল বিলেতের মাটিতে।…’

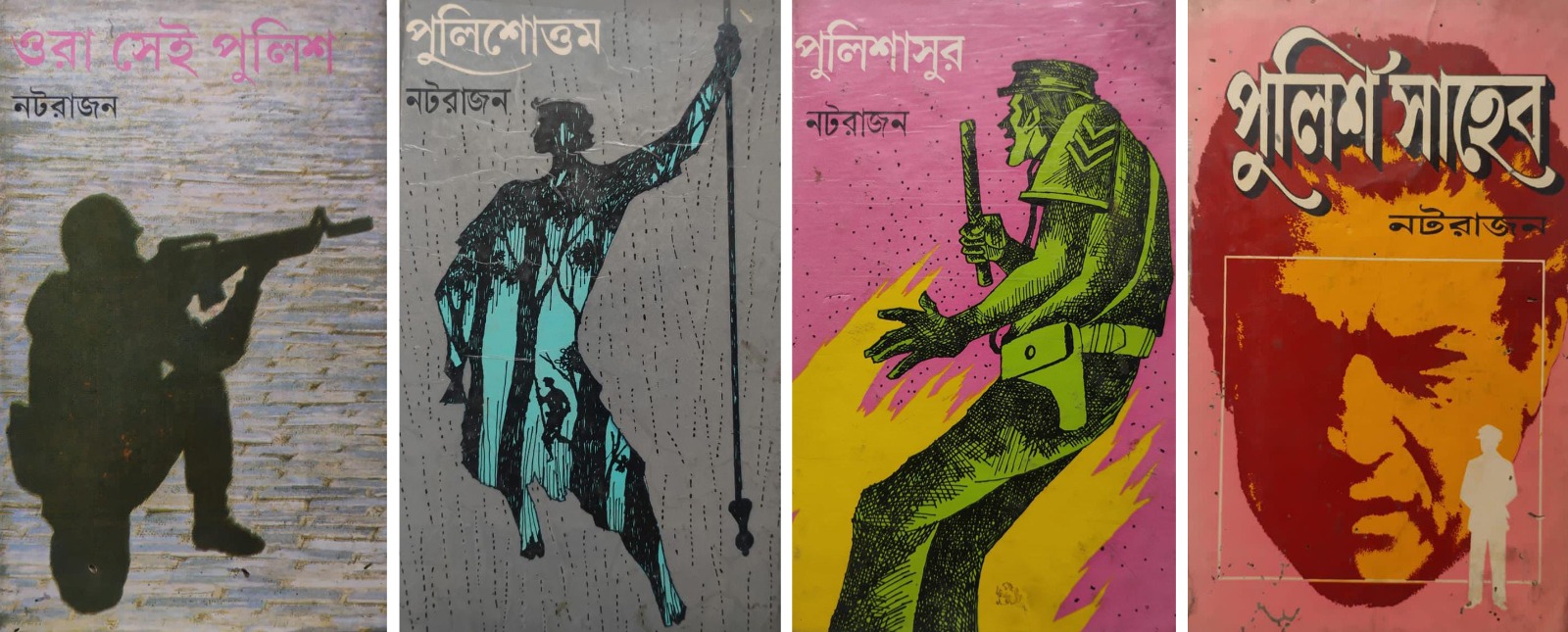

১৯৮২ থেকে ১৯৮৯-র মধ্যে আমি প্রকাশ করেছিলাম নটরাজনের চারটি বই। বইগুলোর নামও বেশ অন্যরকমের– ‘পুলিশ সাহেব’, ‘পুলিশেশ্বর’, ‘পুলিশোত্তম’ এবং ‘পুলিশাসুর’। প্রতিটি বই সেসময় জনপ্রিয় হয়েছিল। এর পরের বছর তিনি আবার লেখেন– ‘ওরা সেই পুলিশ’।

১৯৯২ সালে নটরাজনের আরেকটি বই করলাম– ‘লালবাজার’। ‘লালবাজার’ সম্ভবত অন্য কোনও প্রকাশন থেকে আগে বেরিয়েছিল, আমি পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম। বইটি সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, ‘… কাল্পনিক একটি প্লটকে ঘিরে মহানগরী কলকাতা ও লালবাজারের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী সম্বলিত এই গ্রন্থখানি উপন্যাসের ঢংয়ে লেখা হলেও যেমন পুরোপুরি উপন্যাস নয়, তেমনি ঐতিহাসিক কোন গ্রন্থও নয়। আবার ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তাও নয়। বরঞ্চ বলা চলে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস-আশ্রিত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্বলিত পুলিশী উপন্যাস। ‘সোনার পাথরবাটি’ কথাটা অর্থহীন হলেও ‘সোনা-বাঁধানো পাথরবাটি’ যেমন অসম্ভব নয়, এই বিচিত্র গ্রন্থখানিও অনেকটা তেমনি।…’

নটরাজনের প্রকৃত নাম ছিল হরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি স্বনামে কখনও লেখেননি বলেই জানি। সংবাদপত্রের পূর্বোক্ত লেখাটিতে নটরাজনের বয়ানে লেখা হয়েছে– নটরাজ মূর্তি তাঁর বিশেষ পছন্দ ছিল, তার ওপরে নামটায় একটা দক্ষিণ ভারতীয় ছোঁয়াও আছে, তাই ছদ্মনাম হিসেবে তিনি এটাই বেছেছিলেন। যদিও অন্য একটি ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন– ‘রাজচণ্ডাল’। রাজা হরিশচন্দ্রকে চণ্ডালের কাজ করতে হয়েছিল, সেই কারণেই বোধহয় তাঁর এমন ছদ্মনাম। রাজচণ্ডাল ছদ্মনামে লেখা একটি আশ্চর্য বই আমি ছেপেছিলাম ১৯৯৫ সালের বইমেলার সময়, ‘নিজেকে বাঁচান’। এবার আর ক্রাইমকাহিনি নয়। বরং অপরাধ ঘটলে পাঠক কীভাবে নিজেকে সুরক্ষিত করবেন, তারই নানা দিক নিয়ে প্রাথমিক বাস্তবোচিত পরামর্শের বই ‘নিজেকে বাঁচান’। ‘নিজেকে বাঁচান’ বইয়ের ভূমিকার শুরুটিও বেশ মজার। সেখানে তিনি বলছেন– ‘নিজেকে বাঁচান। দিনকাল যা পড়েছে তাতে বিপদে পড়লে নিজেকে নিজেরই বাঁচানো ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। কেউ আসবে না আপনার জন্যে মাথা ঘামাতে। বিপদ কোথায় নেই বলুন ? আপনার ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে সর্বত্রই বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে।…’

পিক পকেট থেকে শুরু করে ইভটিজিং, সিঁধ কাটা থেকে শুরু করে অপহরণ– কী নেই সেই বইয়ের সূচিতে! ডাকাতি/রাহাজানি গোত্রেই আবার ন’-টা উপবিভাগ। তবে নটরাজনের বইগুলির মধ্যে আমার বিশেষ প্রিয় হল ‘পুলিশ সাহেব’। বইটির পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘ঘুষখোর, অকর্মণ্য, অপদার্থ, অত্যাচারী… আরও নানা বিশেষণে ভূষিত পুলিশ। আজ নয়, হয়তো কয়েক শতাব্দী এই আখ্যায় ভূষিত হয়ে চলেছে নগররক্ষকরা। পুলিশের কুকীর্তি প্রমাণ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ। এ যুগে যেন সত্যকে প্রমাণ করাই যথেষ্ট। সত্যকে আবিষ্কার করার ইচ্ছা কারও নেই। কিন্তু কেন, কেন পুলিশ ঘুষখোর, কেন পুলিশ অত্যাচারী! কেউ যদি পর্দা সরিয়ে উঁকি মারেন, সত্যের সন্ধানে, তাহলে তাঁকে অবশ্যই চমকে উঠতে হবে।’

এই বইয়ের উৎসর্গের পাতায় তিনি লিখেছিলেন– ‘পঙ্কিলতার আবর্তে ডুবে থাকা এদেশের পুলিশ বাহিনীর একদল আত্মবিস্মৃত মানুষকে রৌরব নরক থেকে টেনে তুলতে ভাবীকালের পুলিশ বিভাগে যে মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে তাঁরই হাতে এই বইখানা আগাম তুলে দিলাম।’

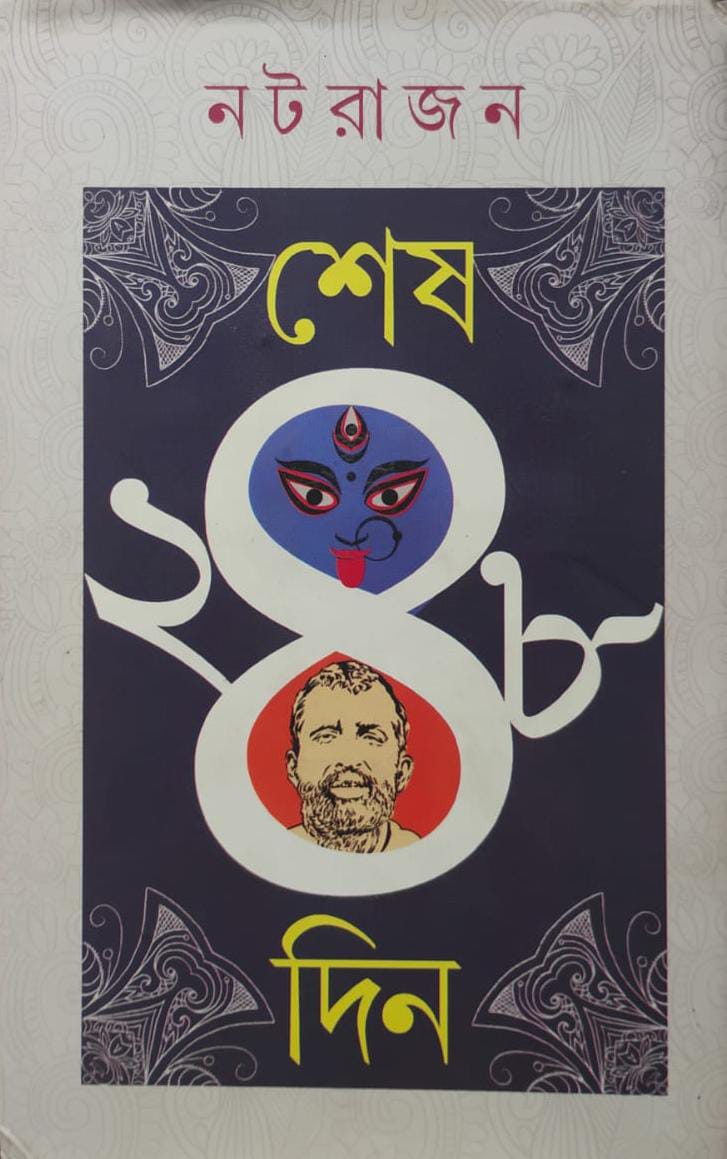

তবে জীবনের একেবারে শেষে তাঁর লেখা সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরে যায়। বাংলা গোয়েন্দাকাহিনির অন্যতম সেরা এই লেখকের দে’জ পাবলিশিং থেকে শেষ বইটি হল ‘শেষ ২৪৮ দিন’– যার বিষয়বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ইহজীবনের শেষ কয়েকটি মাস। বইটির নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছিলেন,

‘জানি না আমার জীবনে এমন ঘটল কেন। কল্পনাবিলাসী আমি কল্পনার জগতে বিচরণ করে কেবল গল্প-উপন্যাসই লিখে চলেছি দীর্ঘদিন ধরে। তার মধ্যে হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঘটল কেন? কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিদধিক শেষ আটমাসের দিনচর্চা পুনর্নির্মাণের দিকে কেন আমার নজর পড়লো ? অবশ্য উৎসাহ এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী আমার কনিষ্ঠপুত্রের কাছ থেকেই। আমাকে এই কাজে নিয়োজিত করে চকিতে সে নিশ্চিন্তে চলে গেল রামকৃষ্ণলোকে। আমার লেখার মধ্যে তার সেই ইচ্ছার প্রতিফলন কেমন ঘটল সেটুকু পর্যন্ত দেখে যাওয়ার ধৈর্যটুকুও সে ধরতে পারল না।…’

ব্যক্তিজীবনে এভাবেই তিনি চূড়ান্ত আঘাত পেয়েছিলেন। ছোট ছেলেকে হারানোর পরই প্রকাশিত হয় ‘শেষ ২৪৮ দিন’। তখন হরিশদা কল্যাণীতে একটি বৃদ্ধাবাসে থাকেন। আমি শেষের দিকে কল্যাণীর ঠিকানাতেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। আমার সংগ্রহে হরিশদার শেষ চিঠিটি ২৭ এপ্রিল ২০১৮-য় লেখা।

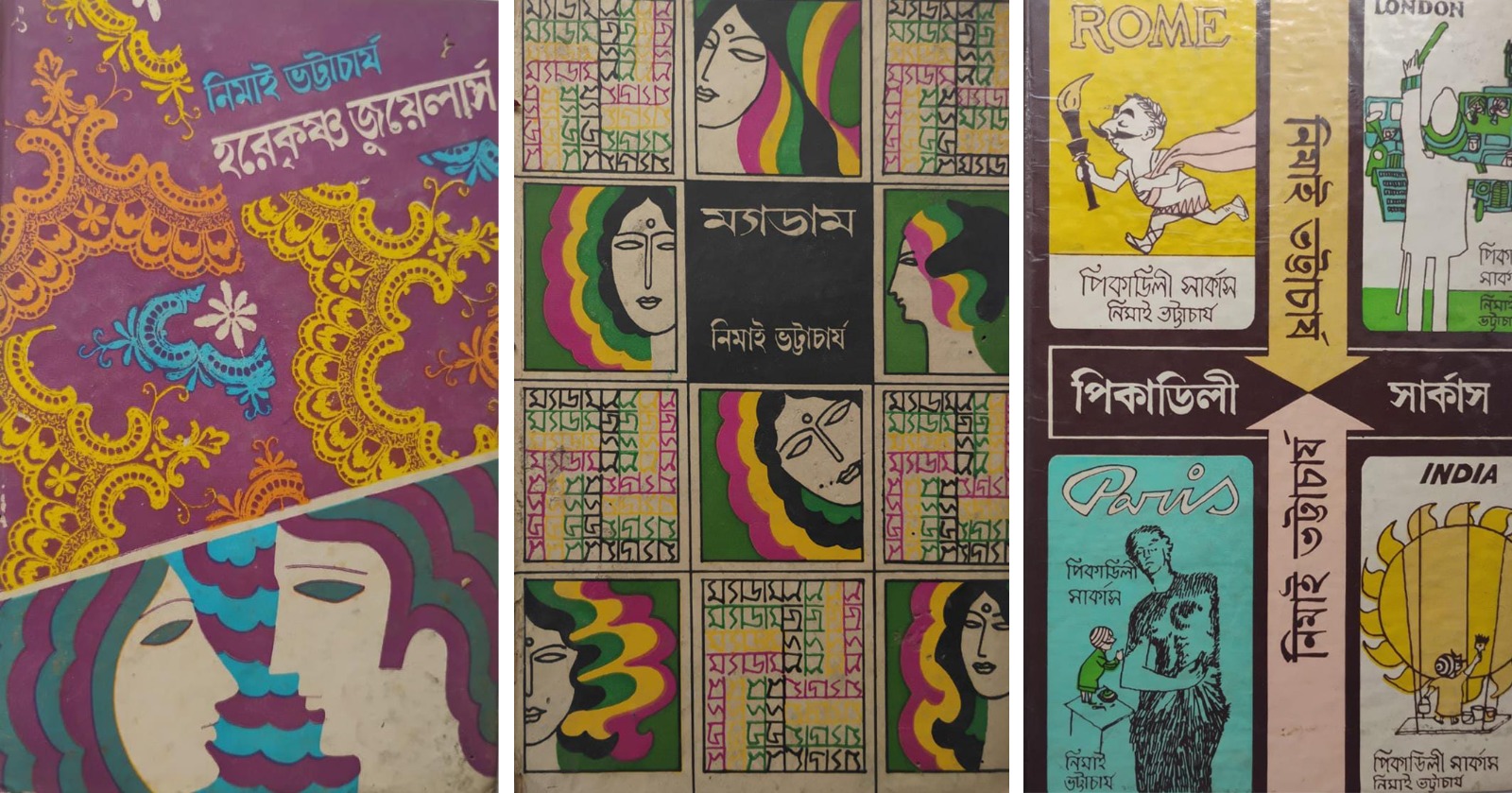

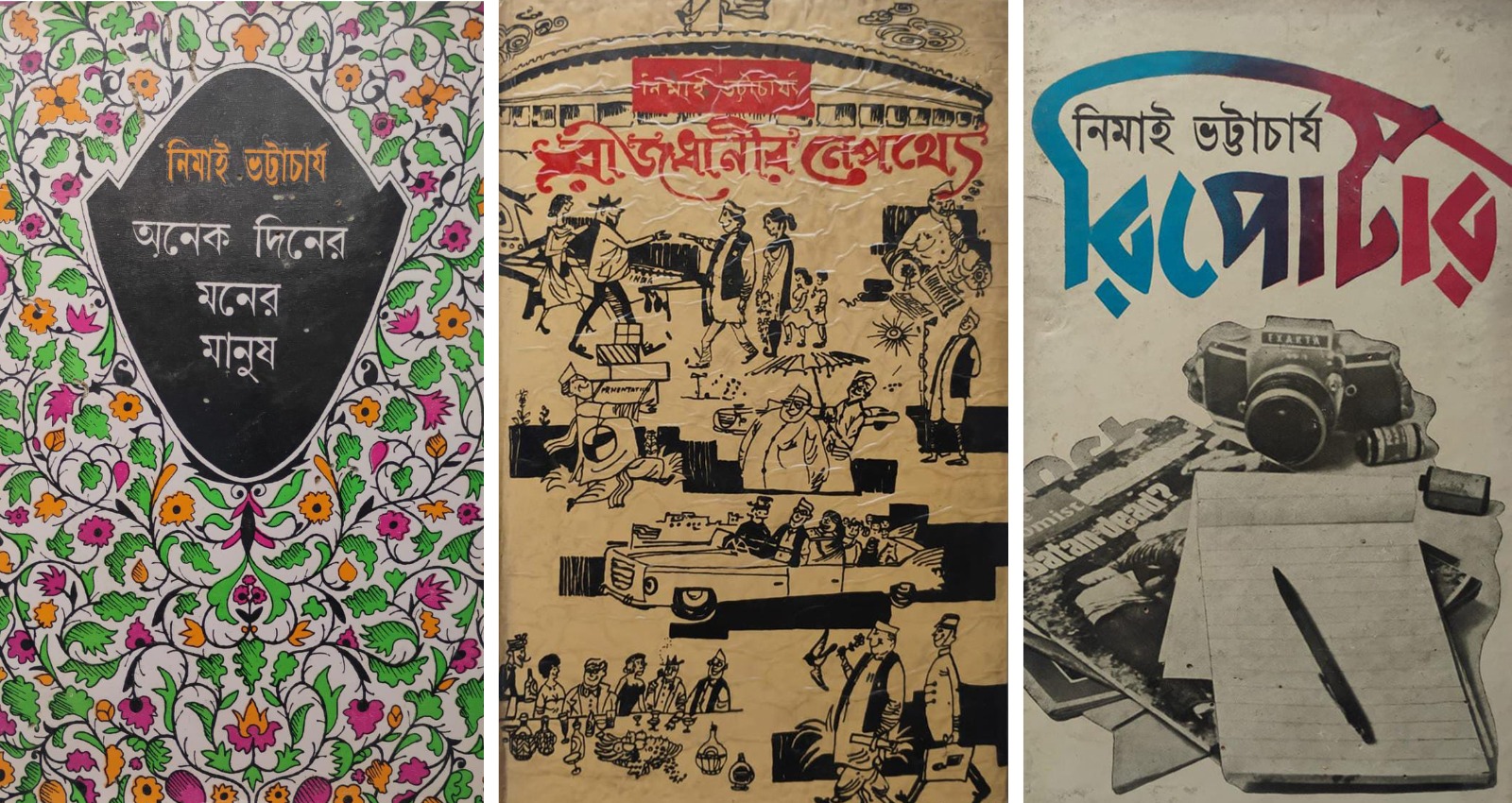

জনপ্রিয় লেখকদের কথা বলতে গিয়ে আরেকজন বিপুল জনপ্রিয় লেখকের কথা বলা উচিত– নিমাই ভট্টাচার্য, আমার নিমাইদা। যদিও নিমাইদা থ্রিলার বা গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসের লেখক নন। দে’জ পাবলিশিং তৈরি হওয়ার অনেক আগে থেকেই নিমাইদার লেখা উপন্যাস জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর ‘মেমসাহেব’, ‘ডিপ্লোম্যাট’, ‘এডিসি’– তখন পাঠকদের হাতে-হাতে ঘুরত। এই তিনটি বইয়েরই প্রকাশক ছিল ‘বিশ্ববাণী’। সেই সূত্রে আমাদের দোকানে শুধু তাঁর যাতায়াত ছিল তাই নয়, আমার বড়দার তিনি বিশেষ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। আমার বিয়ের পুস্তিকা ‘শুভাশীর্বাদ’-এও নিমাইদার লেখা ছিল। ততদিনে পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উত্তমকুমার-অপর্ণা সেন অভিনীত ‘মেমসাহেব’ চলচ্চিত্রটিও মুক্তি পেয়ে গেছে– সেই সিনেমাও ছিল সুপারহিট।

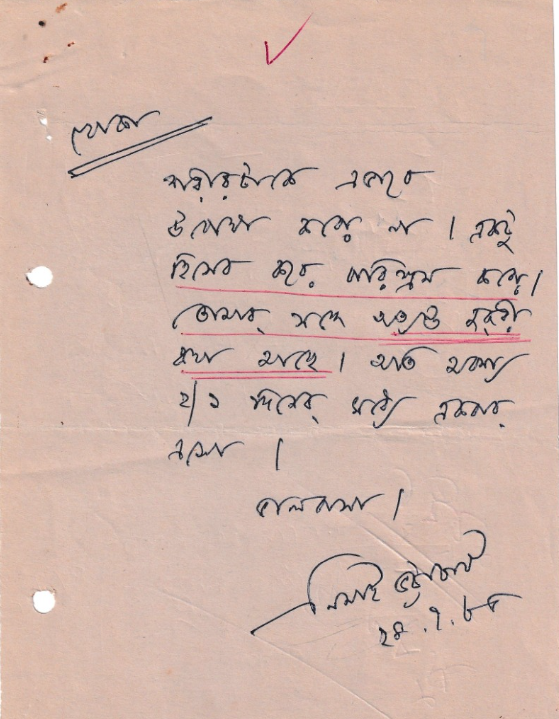

নিমাইদা আমার বড়দার বন্ধু ছিলেন বলেই কি না জানি না, আমাকে চিরকাল ডেকেছেন ‘খোকা’ বলে। এমনকী তাঁর চিঠিতেও সেই একই সম্বোধন। তিনি আমার কাছে শুধুই একজন লেখক ছিলেন না। বরং আমার অভিভাবক ছিলেন। ১৯৮৫ সালের ২৪ জুলাই তিনি ছোট্ট একটি চিঠিতে আমাকে লিখছেন,

‘খোকা,

শরীরটাকে এভাবে উপেক্ষা করো না। একটু হিসেব করে পরিশ্রম করো। তোমার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। অতি অবশ্য ২/১ দিনের মধ্যে একবার এসো।

ভালোবাসা।

নিমাই ভট্টাচার্য’

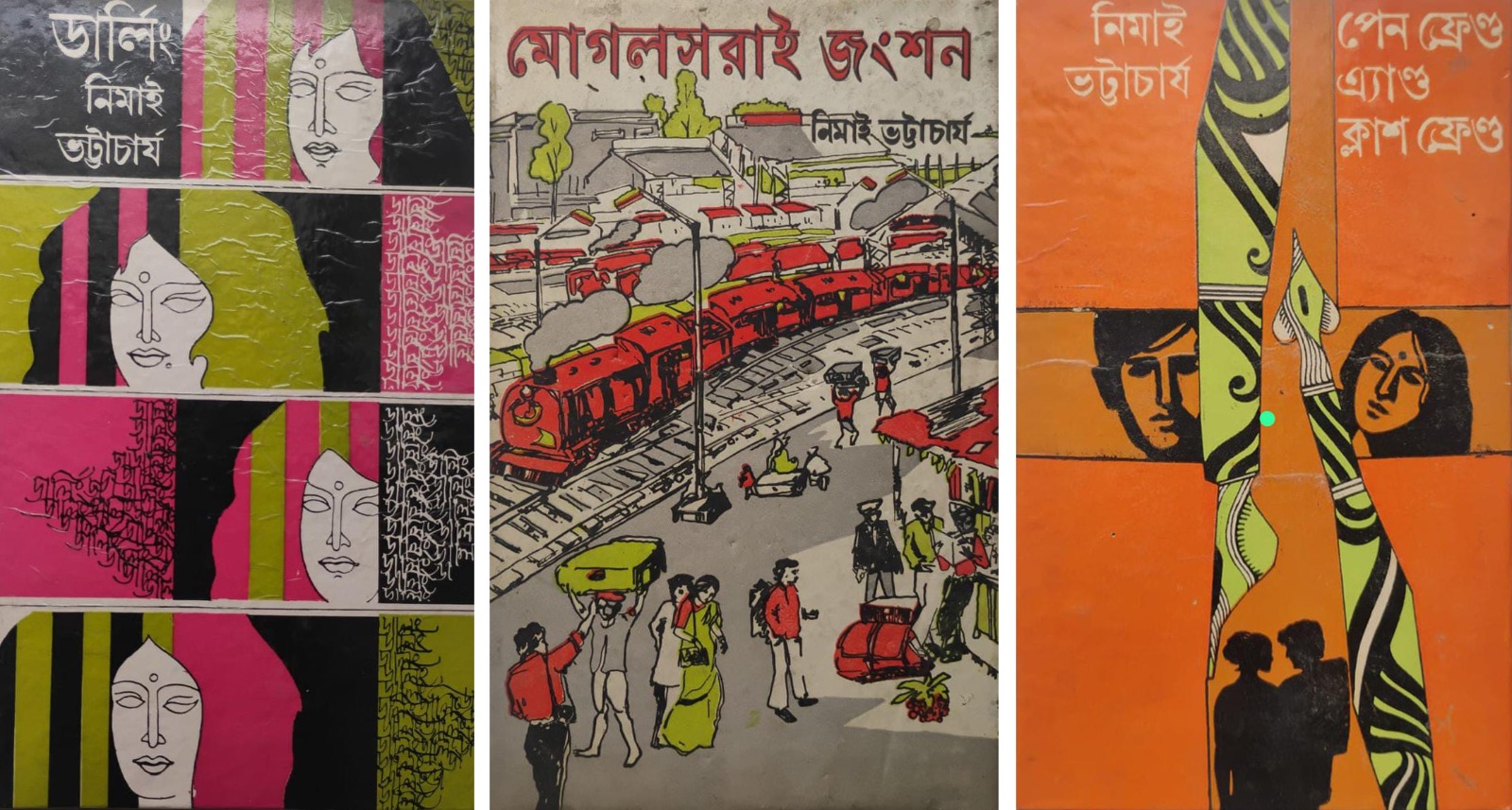

আমি দে’জ থেকে নিমাইদার সংকলন, পুনর্মুদ্রণ মিলিয়ে ৮০টার ওপর বই ছেপেছি। দে’জ থেকে তাঁর প্রথম বই ছিল ‘কক্টেল’– পূর্ণেন্দুদার প্রচ্ছদে বইটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের পয়লা বৈশাখের সময়। এরপর প্রতি বছর একটা করে, কোনও-কোনও বছর একাধিক বইও আমি প্রকাশ করে গেছি। ১৯৮০-র মধ্যেই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত বই– ‘হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স’, ‘ম্যাডাম’, ‘পিকাডিলী সার্কাস’, ‘ডার্লিং’, ‘মোগলসরাই জংশন’, ‘পেন ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড ক্লাশ ফ্রেণ্ড’।

১৯৮৫-র নভেম্বরে দে’জ থেকে পুনর্মুদ্রিত হয় নিমাইদার ‘মেমসাহেব’। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। এই বইয়ের ৩০ বছর উপলক্ষে ১৯৯৮ সালে একটি ‘পরিমার্জিত বিশেষ ষট্ত্রিংশ সংস্করণ’ প্রকাশিত হয়। সেখানে নিমাইদার একটি ভূমিকা-তুল্য গদ্য এবং ‘মেমসাহেব’ সিনেমার বেশ কিছু আলোকচিত্র সংযোজিত হয়।

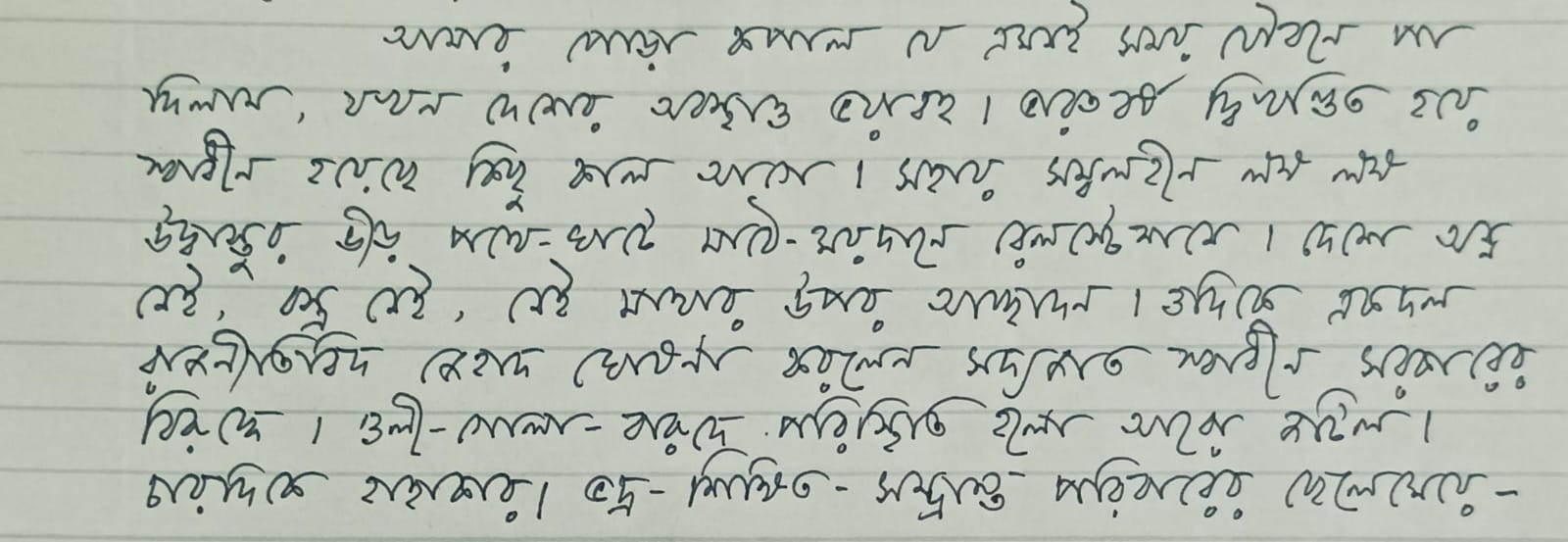

নিমাইদা পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। তাঁর সাংবাদিকতার শুরু কলকাতায়। পরে দিল্লিতে ২৫ বছর বিভিন্ন সংবাদপত্রের রাজনৈতিক-কূটনৈতিক-সংসদীয় সংবাদদাতা থাকার পর কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, জওহরলাল নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভি. কে কৃষ্ণমেনন, মোরারজি দেশাই, যশোবন্তরাও চ্যবন, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। পেশাগত কারণে এইসব রাজনীতিকের সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরেছেন বহুবার। কভার করেছেন নির্জোট শীর্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর। ভারত সরকার প্রেরিত ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরও করেছেন।

তাঁর প্রথম বই ‘রাজধানীর নেপথ্যে’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। আর, ১৯৬৮ সালে ‘মেমসাহেব’ প্রকাশিত হবার পরই তিনি পাঠকসমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

সাংবাদিক-জীবনের শুরুতে নিমাইদা কাজ করতেন কলকাতার ‘লোকসেবক’ পত্রিকায়। প্রথম বছর বিনা পারিশ্রমিকে, দ্বিতীয় বছর থেকে পেতেন মাসে দশ টাকা ভাতা। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর বাবা একবার গিয়েছিলেন ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় তাঁর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সেখানকার চিফ রিপোর্টার খুবই অসম্মানজনক কথা বলেন। নিমাইদার সেদিন চাকরি হয়নি, কিন্তু সেই ‘যুগান্তর’-এর সাহিত্য পত্রিকা ‘অমৃত’র পাতাতেই নিমাইদার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস ‘মেমসাহেব’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেসময় শুক্রবার ‘অমৃত’ বেরুনোর পরই স্টল থেকে সব বিক্রি হয়ে যেত। শনি-রবিবারে আর ‘অমৃত’ পাওয়া যেত না।

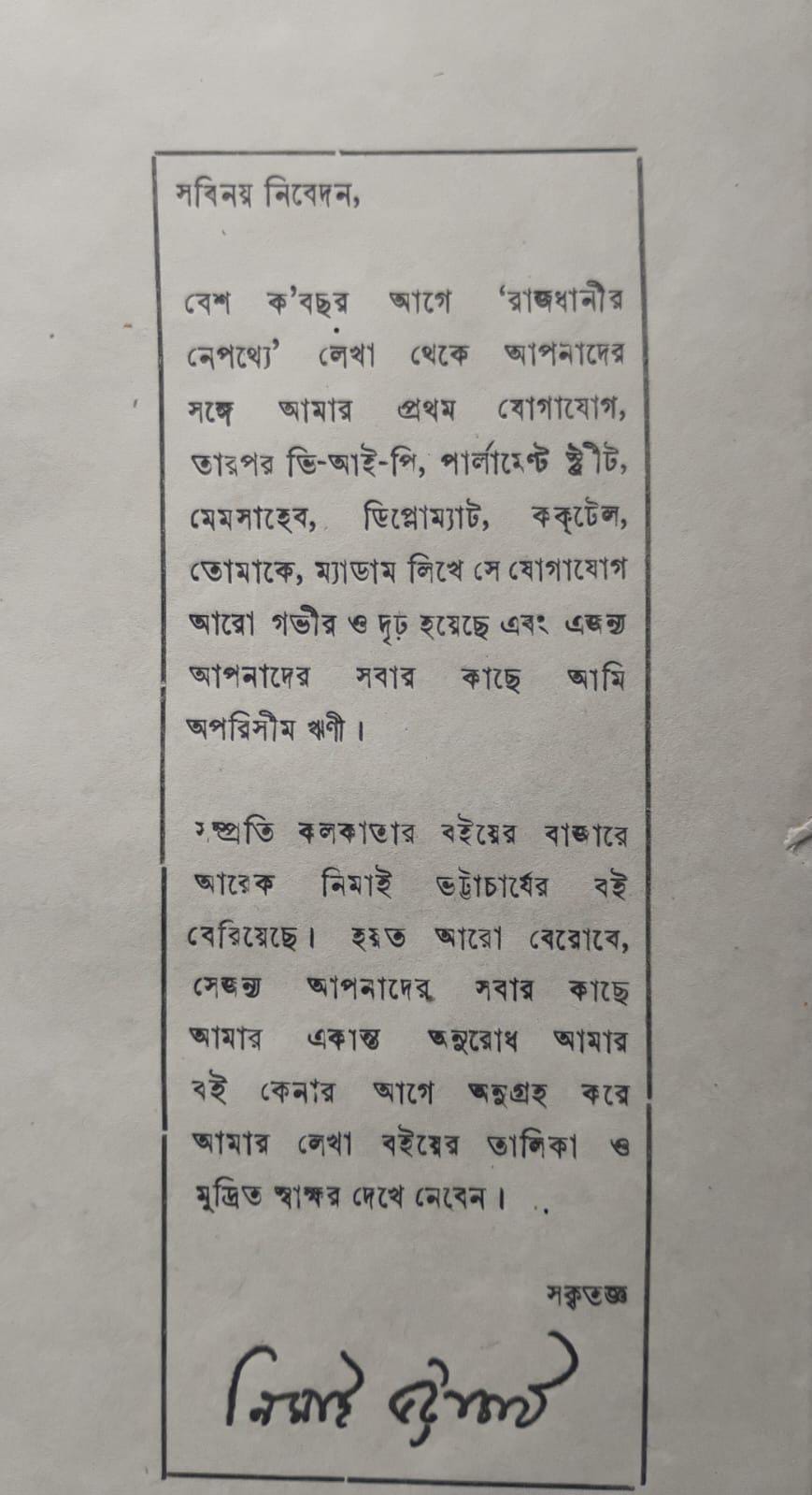

নিমাইদার এই জনপ্রিয়তার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর এক সমনামী লেখকের উৎপাত বেড়েছিল। বাংলা প্রকাশনায় এ-জিনিস নতুন নয়। জনপ্রিয় লেখকদের নামে অনেক বই ছাপা হয়ে যায় যেগুলি ‘আসল’ লেখকের লেখাই নয়। সেই ‘নকল’ নিমাই ভট্টাচার্যের গেরো কাটাতে আমি একসময় নিমাইদার সব বইতে তাঁর সই ছাপা শুরু করলাম। সেই সঙ্গে একটি লম্বাটে বক্সে ছাপা হত–

“সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক’বছর আগে ‘রাজধানীর নেপথ্যে’ লেখা থেকে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। তারপর ভি-আই-পি, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, মেমসাহেব, ডিপ্লোম্যাট, কক্টেল, তোমাকে, পিকাডিলী সার্কাস, উইং কমাণ্ডার লিখে সে যোগাযোগ আরো গভীর ও দৃঢ় হয়েছে এবং এজন্য আপনাদের সবার কাছে আমি অপরিসীম ঋণী।

সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের বই বেরিয়েছে। হয়ত আরো বেরোবে, সেজন্য আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার বই কেনার আগে অনুগ্রহ করে আমার লেখা বইয়ের তালিকা ও মুদ্রিত স্বাক্ষর দেখে নেবেন।”

নিমাইদার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগাযোগের কথা তো আগেই বললাম। আমার স্ত্রীকেও তিনি খুবই স্নেহ করতেন। নতুন বই বেরুলে টুকুকে সই করে এক কপি উপহার দিতেন। টুকুকে তাঁর সই করে দেওয়া বেশ কয়েকটি বই আমাদের লাইব্রেরিতে আছে। ১৯৮৬ সালে দে’জ থেকে প্রকাশিত নিমাইদার ‘অনেক দিনের মনের মানুষ’ উপন্যাসটি তিনি টুকুকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

এর তিন বছর আগে, যখন আমি তাঁর ‘রিপোর্টার’ বইটি পুনর্মুদ্রণ করলাম, তখন সে-বইটির গ্রন্থস্বত্ব নিমাইদা ১৯৪২-এর আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের প্রতিষ্ঠা করা মহিষাদলের প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতিকে অর্পণ করেন। এই গ্রন্থস্বত্ব অর্পণ উপলক্ষে আমাদের দোকানে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠন আয়োজন করা হয়। সেদিনের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সাহিত্যিক শংকর এবং তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি) প্রণব মুখোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানে প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্তের সহকর্মী প্রবীণ বিপ্লবী রমণীমোহন মাইতি।

পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে দিল্লির ডায়মন্ড পকেট বুকসের সঙ্গে নিমাইদার চারটি বইয়ের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশের একটি চুক্তিপত্রও পেয়ে গেলাম। চুক্তিপত্রে দেখছি তাঁর চারটি বই হিন্দিতে অনূদিত হবার কথা উল্লেখ করা আছে– ‘রাগ আশাবরী’, ‘অষ্টাদশী’, ‘রাঙা বৌদি’, ‘এরাও মানুষ’। প্রথম তিনটি বই-ই আমি দে’জ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছিলাম।

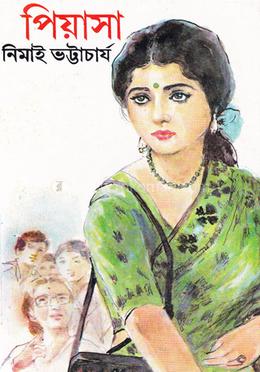

নিমাইদার লেখা ‘পিয়াসা’ উপন্যাসটি সুধীর মৈত্র-র মলাটে ১৯৯৬-এর বইমেলায় প্রকাশিত হয়। আট ফর্মার এই ছোট্ট বইটা একটি বিশেষ কারণে আমার মনে আছে। ‘পিয়াসা’ প্রকাশের কিছুদিন পর আমি ‘সংবাদ প্রতিদিন’ পত্রিকার বসিরহাটের সাংবাদিক কাজী মুরশিদুল আরেফিনের লেখা একটি চিঠি থেকে জানতে পারি বসিরহাটের এস ডি জে এম-এর আদালতে না কি বইটি নিয়ে একটি মামলা হয়েছে। সেই সাংবাদিকের চিঠি অনুযায়ী মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন লেখক নিমাইদা, প্রকাশক হিসেবে আমার ভাই বাবু (দে’জ-এর বইতে কখনও আমার, কখনও বাবুর নাম প্রকাশক হিসেব ছাপা হয়। এই বইটিতে প্রকাশক হিসেব তার নামই ছিল) এবং মুদ্রক হিসেবে আমার ভাইপো বাচ্চু (স্বপন)। অভিযোগ ছিল, এই উপন্যাসের ৪১ ও ৪২ নম্বর পাতায় নাকি বসিরহাট ফৌজদারি আদালতের জনৈক কাল্পনিক আইনজীবী সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে। শংকরের ‘সুবর্ণ সুযোগ’ এবং বুদ্ধদেব গুহ-র ‘চানঘরে গান’ বইটির পর আমার প্রকাশিত এই একটিই বই নিয়ে আদালতে মামলা হয়। যদিও এই মামলাটি দায়ের হওয়ার পরই তা প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। যতদূর মনে পড়ছে নিমাইদা অভিযোগকারীদের সঙ্গে কথা বলে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেন। ফলে আমাদের আর আদালত অবধি যেতে হয়নি।

কোভিডের সময়, ২০২০-র জুন মাসের ২৫ তারিখ নিমাইদা যখন চিরতরে চলে গেলেন, তখন শারীরিক কারণে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ানোর উপায় ছিল না। অতিমারির সেই ভয়ংকর সময়ে আমি অপুকে পাঠিয়েছিলাম টালিগঞ্জে ‘মালঞ্চ’ সিনেমার পাশের রাস্তায় নিমাইদার বাড়িতে। অপু নিমাইদার শেষকৃত্য পর্যন্ত উপস্থিত ছিল। পরে তার মুখে শুনলাম কোভিডের জন্যই সেদিন শ্মশানে আর বিশেষ কেউ আসতে পারেনি। বইমেলার মাঠে হোক বা কোনও অনুষ্ঠানে– তাঁর পাঠককুল কত বড় আমি নিজের চোখে দেখেছি। জেলায়-জেলায় লাইব্রেরিগুলোতেও একসময় নিমাইদার প্রচুর বই রাখা হত। কোনও-কোনও বইয়ের অনেকগুলো করে কপি। সেই মানুষটা একা-একা চলে গেলেন, এটা মানতে আমার অসুবিধেই হয়েছিল।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved