সম্পাদকের দায়-দায়িত্ব বলতে অজয় গুপ্ত-র মতো মানুষেরা ঠিক বোঝেন– কোনও কাজ হাতে নিলে তাঁর প্রতি কতটা যত্নশীল হতে হয়। দে’জ পাবলিশিং অজয়দার কাছে বহুভাবে ঋণী। তাঁর কথা পরে আবারও বলব। শুধু এই কথাটুকু বলে রাখি, অজয়দা এই অশীতিপর বয়সেও কোনওদিন কোনও লেখা/বই কপি-এডিট না-করে কম্পোজ করতে পাঠাননি। নতুন সময়ের সম্পাদকদের অনেক কিছু শেখার আছে এমন মানুষের কাছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, দে’জ থেকে অজয়দার সম্পাদিত বহু বই আছে। সব বইয়ে তিনি সম্পাদক হিসেব নামও দিতে চান না– ‘সম্পাদনা’ শব্দটাকে এতটাই মর্যাদা দেন তিনি।

৫৬.

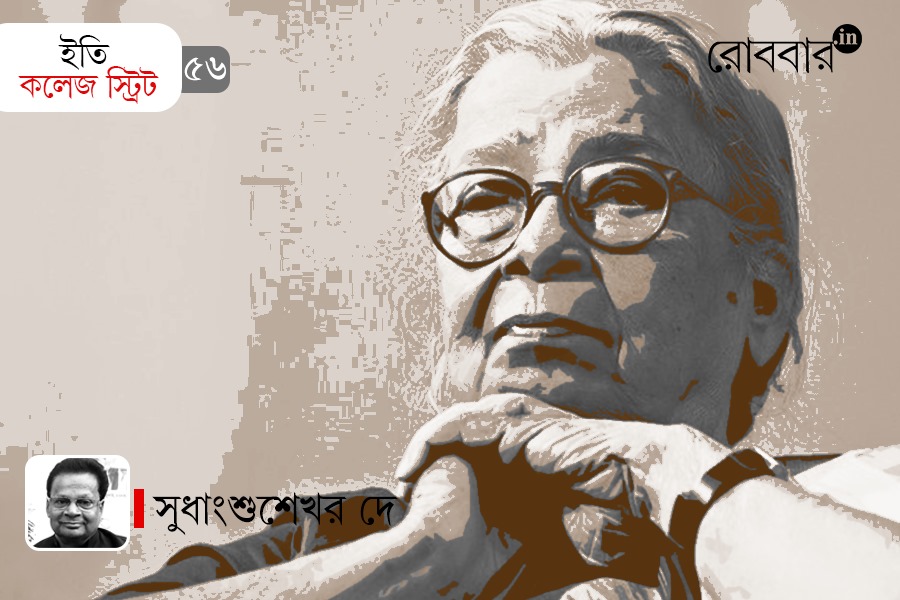

২০০৬ সালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাতে গিয়েছিলাম সেকথা আগে একবার বলেছি। সেবার ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার থিম ছিল ‘ইন্ডিয়া’– মেলার উদ্বোধক ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ‘পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড’-এর তরফে গিয়েছিলেন কল্যাণ শা, অনিল আচার্য, রঞ্জন সরকার, আমার বন্ধু ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও কয়েকজন। ফ্রাঙ্কফুর্টের মেলা চরিত্রে একেবারেই কলকাতা বইমেলার মতো নয়। আমাদের এখানকার মতো লাখো মানুষের ভিড় নেই সে-মেলায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় বই বিক্রি হয় না– বইয়ের স্বত্ব বিক্রি হয়, লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের চুক্তি হয়। তাই সেভাবে সাধারণ মানুষের আসার প্রশ্নও নেই। আমি যখন জানতে পারলাম ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পাঠানো হচ্ছে, তখন ঠিক করলাম আমার স্ত্রী আর ছোট ছেলেকেও তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাব। কারণ, ওখানে আমার কাজ তো সীমিত। সেই কাজ সেরে দিব্যি ইউরোপের কয়েকটা জায়গা ঘুরে আসা যাবে। তাই নিজের উদ্যোগে টুকু আর ঋদ্ধির যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম আমি। মহাশ্বেতাদি আমাদের সঙ্গেই গেলেন, কিন্তু জার্মানিতে নামার পর থেকে তাঁর নানারকম সরকারি কাজ ছিল। তাই ওখানে আমরা একসঙ্গে খুব একটা ঘোরার সুযোগ পাইনি।

যতদূর মনে পড়ছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা আটটা বাড়ি জুড়ে বসেছিল। বই ছাড়া অন্য জিনিসের স্টলও ছিল বলেই মনে হচ্ছে। তবে একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার কোনও সমস্যা ছিল না। সর্বত্রই এসকালেটর ছিল। আমার নির্ধারিত কাজ মিটিয়ে ফেলার পর আমরা তিনজনে প্রচুর ঘুরে বেরিয়েছি। তাঁর মধ্যে একদিন তো ঘুরতে গিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। সেদিন ফ্রাঙ্কফুর্টেরই কোথাও একটা যাচ্ছিলাম। তাই সবাই মিলে হাজির হয়েছি মেট্রোরেলের এক স্টেশনে। যে-ট্রেনে আমাদের ওঠার কথা যথাসময়ে সেই ট্রেনটি এল, ঋদ্ধি গটগট করে ট্রেনে উঠে গেল, কিন্তু আমরা দু’জন ওঠার আগেই মেট্রোর দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। ঋদ্ধির তখন বছর ১৪ বয়স, ক্লাস এইটে পড়ে। বুঝতেই পারছেন, সে-সময় আমাদের কীরকম মানসিক অবস্থা হয়েছিল! বিদেশ-বিভুঁইয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে রইলাম আমরা দু’জন– আমাদের ছেলেকে কীভাবে ফিরে পাব, তা ভেবে উঠতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকার পর দেখি শ্রীমান সামনে হাজির। টুকুর তো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আসলে ঋদ্ধি কলকাতার মেট্রোরেলে অভ্যস্ত ছিল, তার ওপরে ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছে, ফলে সে যখন বুঝতে পারে আমরা ওই ট্রেনে উঠতে পারিনি, তখন বুদ্ধি করে পরের স্টেশনে নেমে গিয়ে ফিরতি ট্রেনে চেপে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে। তবে এরপর বিদেশ-ভ্রমণ চমৎকার এগিয়েছিল।

সেবার ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলা সেরে আমরা ফ্রান্স আর ইতালিতেও গিয়েছিলাম। ফ্রান্সের প্যারিসে গিয়ে আইফেল টাওয়ার দেখার স্মৃতি ভোলার নয়। ইতালিতে আমরা প্রথমে ফ্লোরেন্সে গিয়ে দু’-তিনদিন ছিলাম। তারপর গেলাম রোমে– সেখানে বোধহয় একদিন ছিলাম। সবশেষে ভেনিসে গিয়ে দু’-তিনদিন থেকেছিলাম। ভেনিস এক আশ্চর্য জায়গা– যেখানে আমি না-দেখেছি কোনও রাস্তা, না দেখেছি গাড়িঘোড়া। গোটা শহরটাই যেন নদীনালার ওপর গড়ে উঠেছে। কোথাও যেতে হলে নৌকা ছাড়া আর কিছু নেই– সেইসব বাহারি নৌকার নাম গন্ডোলা।

ফ্রান্স, ইতালি ঘুরে আমরা আবার ফ্রাঙ্কফুর্টে হাজির হলাম। সেখান থেকে ছিল আমাদের ফেরার বিমান। এমিরেটস এয়ারলাইনসের বিমানে বেশ আরামেই ফেরার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে বিমান আসবে দুবাই। সেখানে বেশ কিছুক্ষণের লে-ওভারের পর এমিরেটসের বিমানেই দেশে ফেরার ব্যবস্থা। দুবাইতে এসে আমরা পড়ে গেলাম নতুন সংকটে। দুবাই বিমানবন্দর ছোটখাটো জায়গা নয়। তার একটা তলা জুড়ে বিরাট শপিং প্লাজা। আমরা তিনজন লে-ওভারের সময়টা বসে না কাটিয়ে সেই দোকানগুলোয় ঘুরতে থাকলাম। টুকু কিছু কেনাকাটাও করছিল, যদিও ততক্ষণে আমার পকেট প্রায় ফাঁকা। তাই শপিং খুব একটা জমেনি। কিন্তু সেসব সেরে আমরা ওপরে উঠে এসে দেখি নির্দিষ্ট বিমানটি খানিকক্ষণ আগেই আমাদের দুবাই বিমানবন্দরে ফেলে রেখে উড়ে গেছে। আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত। এই নতুন বিপত্তি সামলাব কী করে! পকেটে যা বিদেশি মুদ্রা অবশিষ্ট ছিল, তাতে একজনের ফেরার টিকিটও হবে না। ওদিকে আমাদের যাবতীয় লাগেজও এয়ারলাইনসের হেফাজতেই ছিল। আগের বিমান থেকে সরাসরি নতুন বিমানে সেগুলো চলে যাওয়ার কথা। সব মিলিয়ে একেবারে জগাখিচুড়ি অবস্থা।

দুবাইতে তখন অনেক রাত। ঋদ্ধি ওখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে গভীর রাতে ফোন করল কলকাতায় তাঁর দাদাকে। অপু ফোনে জানাল অবিলম্বে এয়ারলাইনসের কাউন্টারে গিয়ে কথা বলতে– যাতে ফেরার বন্দোবস্ত করা যায়। বাকিটা সে ব্যবস্থা করবে বলে জানাল। আমরা এমিরেটসের কাউন্টারে গিয়ে সব কথা জানাতে তারা আমাদের সঙ্গে যে-ব্যবহার করেছিল, তা এক কথায় অতুলনীয়। হয়তো এরকম ঘটনা তাদের মাঝেমাঝেই সামলাতে হয়। তাই আমরা যতটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, তারা আমাদের সঙ্গে ততটাই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছিল। প্রথমেই জানলাম, আমাদের নাম অনেকবার ঘোষণা করা হলেও শপিং প্লাজায় থাকায় আমরা সেই ঘোষণা শুনতেই পাইনি। সময়ে হাজির হতে না-পারায় আমাদের লাগেজও নামিয়ে রাখা হয়েছে। তারা এয়ারপোর্টেই আমাদের তিনজনের থাকার জন্য প্রায় পাঁচতারা ব্যবস্থা করে দিল। এমনকী বলল, চাইলে আমরা দুবাই শহরটা ঘুরেও দেখে আসতে পারি। কারণ, ফ্লাইট তো পরের দিন। পকেটের অবস্থা বুঝে আমরা আর দুবাই বেড়াতে যাইনি। এয়ারপোর্টেই ছিলাম। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার তোফা ব্যবস্থা– কেবল একটাই কাঁটা বিঁধছিল এসবের জন্য খরচও তো হবে বিপুল, সে-টাকা পাব কোথা থেকে! তবে পরদিন সকালেই দুবাইয়ের স্থানীয় একজনের মাধ্যমে প্রয়োজনে কিছু টাকা পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়– সৌজন্যে আমার আত্মীয় ও ব্লু ভিউ হোটেলের অন্যতম ডিরেক্টর প্রণব কর। অপু প্রণবকে ফোন করে গোটা ঘটনাটা জানানোর পর প্রণবই যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিল। যদিও দুবাইয়ের সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমাকে টাকা নিতে হয়নি। এমিরেটসের পরের ফ্লাইটে আমরা দেশে ফিরলাম। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমাদের ওই রাজকীয় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য এয়ারলাইনস এক টাকাও নেয়নি আমাদের থেকে।

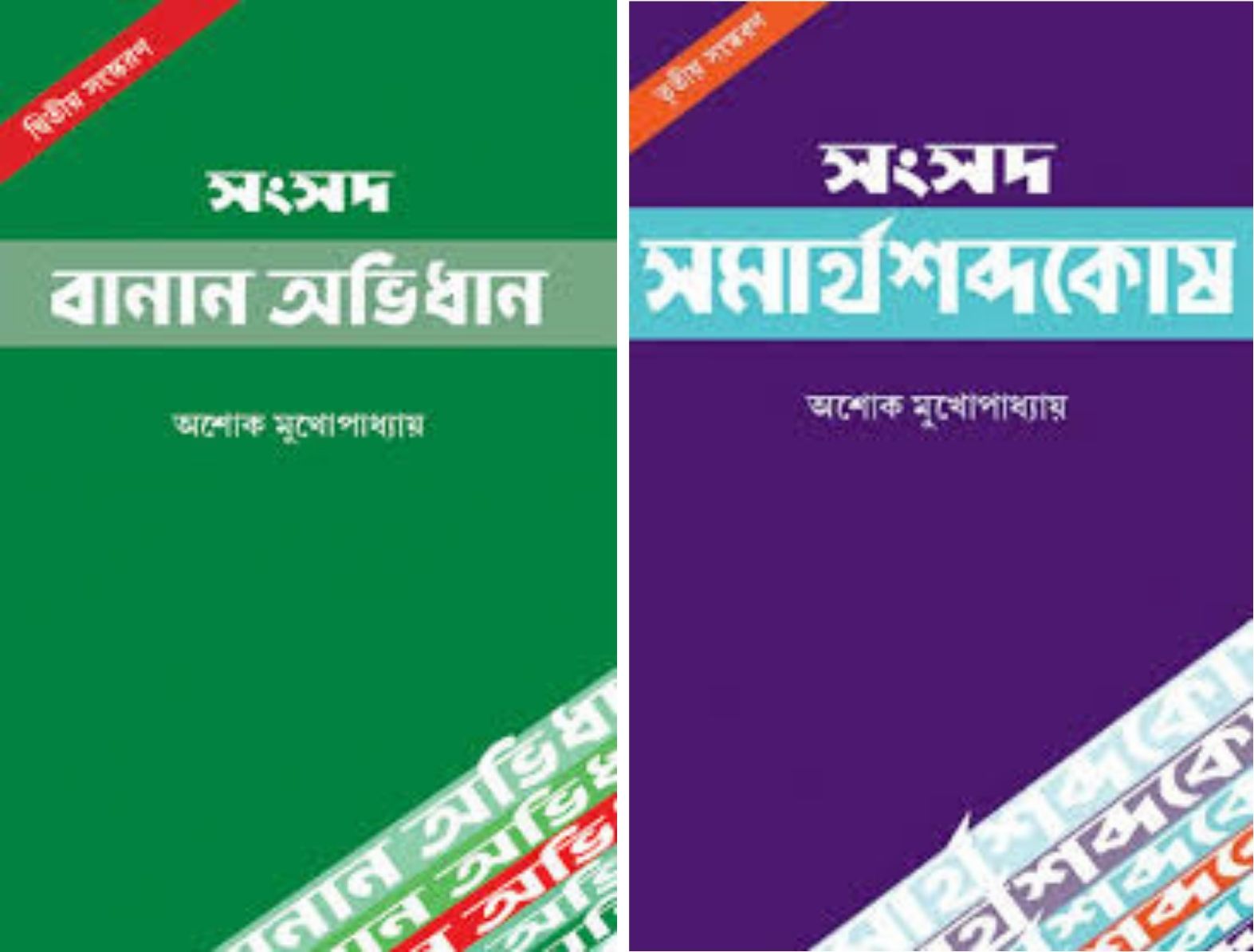

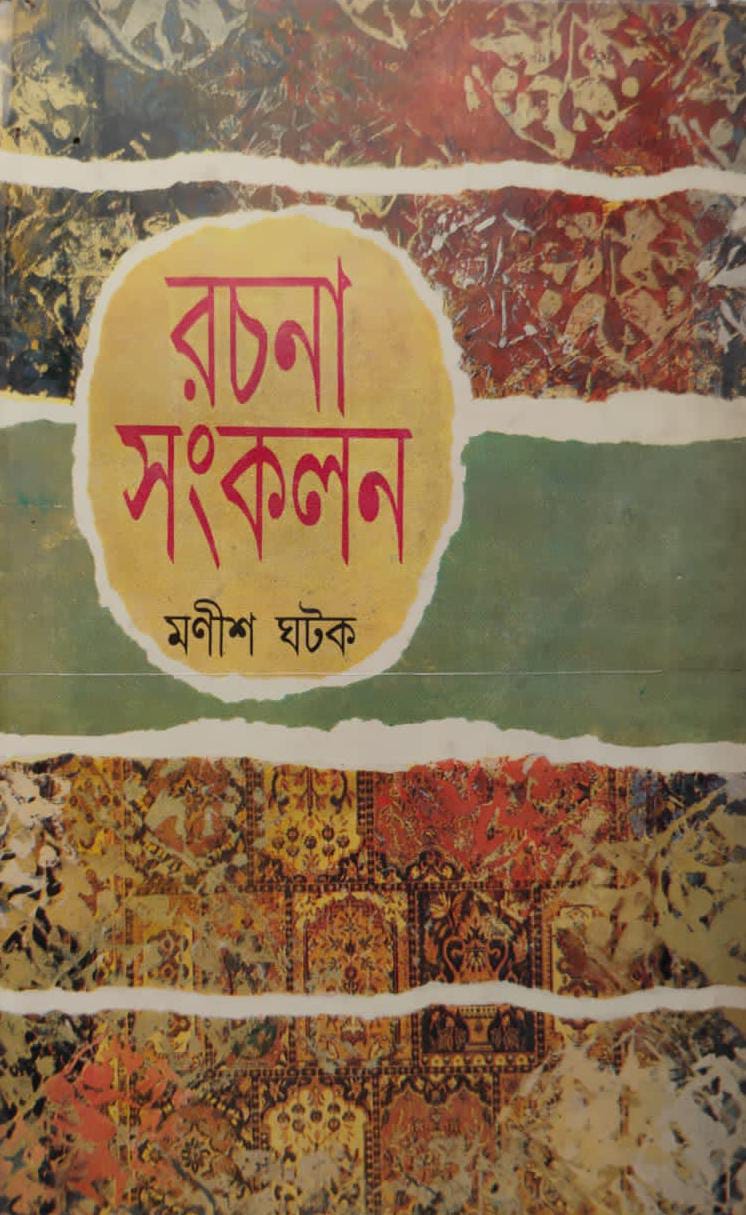

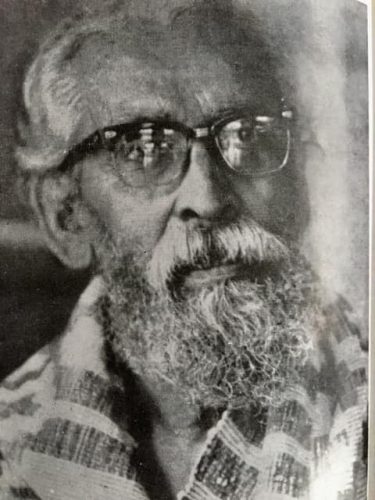

মহাশ্বেতাদির কথা বলতে গিয়ে অনেক দূরে চলে এসেছি। ১৯৯৩-এ ‘রুদালী’ প্রকাশ করার পরেই মহাশ্বেতাদি আমাকে একদিন বালিগঞ্জের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর বাবা মণীশ ঘটকের রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন। তিনি আমাকে সেদিনই জানিয়েছিলেন, সংগ্রহের কাজ অনেকটাই হয়ে আছে ‘বর্তিকা’র মণীশ ঘটক সংখ্যায়। বাকিটা করতে খুব সমস্যা হবে না। এমনকী আমাকে এ-ও বললেন, আমি চাইলে তাঁর বোন সোমা মুখোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ সম্পাদনার দায়িত্ব নেবেন। আমি দেখলাম এ তো খুবই ভালো প্রস্তাব। আমি সোমা মুখোপাধ্যায় এবং অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে জানতাম। ততদিনে সাহিত্য সংসদ থেকে দেবজ্যোতিদা (দেবজ্যোতি দত্ত) প্রকাশ করেছেন অসামান্য একটি বই– ‘সংসদ সমার্থশব্দকোষ’। সমার্থশব্দকোষ-এর সংকলক-সম্পাদক হলেন অশোক মুখোপাধ্যায়। আর এই বইয়ের সংকলন-সম্পাদনা সহযোগী ছিলেন সোমাদি। তিনি সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের অধ্যাপিকাও ছিলেন।

মণীশ ঘটকের রচনাসংগ্রহের কাজের জন্য সোমাদি যে যোগ্যতম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বাড়ি ফিরে আমি প্রথমেই স্বপনদাকে (স্বপন মজুমদার) ফোন করি। স্বপনদা জানিয়েছিলেন, এই বই করতে পারলে বড় কাজ করা হবে। আমিও তখন পুরোদস্তুর নেমে পড়লাম মণীশ ঘটকের রচনাসংগ্রহের কাজে। স্বপনদা আর অরিজিৎদা (অরিজিৎ কুমার) মণীশ ঘটকের বইয়ের কাজে সাহায্য করেছেন খুব। মণীশ ঘটক ‘কল্লোল’ পত্রিকাগোষ্ঠীর বিখ্যাত লেখক ছিলেন। কিন্তু আমরা যখন এই বইয়ের কাজ শুরু করলাম তখন নতুন পাঠকের কাছে তিনি আদৌ পরিচিত লেখক ছিলেন না। মণীশ ঘটকের ‘রচনা-সংকলন’ দু’টি খণ্ডে হবে বলে স্থির হয়েছিল। প্রথম খণ্ডের ভূমিকার শুরুতেই সোমাদি লিখেছিলেন, “…‘যুবনাশ্ব’ কার ছদ্মনাম, অনেকেরই জানা থাকলেও, মণীশ ঘটকের লেখার সঙ্গে আজকের পাঠকের পরিচয় কম। ‘কল্লোলে’র কালে এই লেখকের অবশ্য যথেষ্ট পরিচিতি ছিল– হয়তো-বা খ্যাতি অখ্যাতি দুই-ই। তারপরও দীর্ঘদিন ‘প্রবাসী’ ‘কবিতা’ ‘পরিচয়’ ‘চতুরঙ্গ’ ‘দেশ’ ‘অমৃত’ ‘বসুমতী’ ‘উত্তরসূরী’ ‘কবি ও কবিতা’ ‘লেখা ও রেখা’ ‘এক্ষণ’ ও ‘বর্তিকা’ (বহরমপুর) পত্রিকায়, মফস্বলের, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা, কিছু ছোটোগল্প, একটি উপন্যাস ও একটি আত্মস্মৃতি বেরিয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘শিলালিপি’ (কবিতা), ‘পটলডাঙার পাঁচালি’ (গল্পগ্রন্থ), ‘কনখল’ (উপন্যাস), ‘যদিও সন্ধ্যা’ (কবিতা), ‘মান্ধাতার বাবার আমল’ (স্মৃতিচারণা) ‘একচক্রা’ (কবিতা), ‘যুবনাশ্বের নেরুদা’ (কবিতা), ‘বিদূষী বাক্’, ‘নামায়ণ’, ‘রক্তাক্ত প্রতীক্ষা’– কোনোটাই সম্ভবত পাওয়া যায় না এখন। মণীশ ঘটকের মৃত্যুর (১৯৭৯) প্রায় পনেরো বছর পরে তাঁর সমগ্ররচনা প্রকাশের এই উদ্যোগ।”

মণীশ ঘটকের ‘রচনা-সংকলন’ প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে আর দ্বিতীয়টি তার চার বছর পরে। দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত স্মৃতিকথা ‘মান্ধাতার বাবার আমল’। ‘মান্ধাতার বাবার আমল’ ১৯৭৮ সালে করুণা প্রকাশনী থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে রচনা-সংকলনের সম্পাদক লিখেছেন, “…‘মান্ধাতার বাবার আমল’ ‘যুবনাশ্ব সংহিতা’ নামে নবপর্যায়ের ‘পূর্ব্বাশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বার হয়। ১৯৬৪-র মাঝামাঝি থেকে লেখাটি বার হতে থাকে সম্ভবত। ১৯৬৫ সালের কোনো সময় ‘পূর্ব্বাশা’র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এর ৩/৪ বছর পর ‘ধ্বনি’ বলে একটি সাপ্তাহিকে লেখাটির বাকি অংশ ‘মান্ধাতার বাবার আমল’ নামে বার হতে থাকে। এই দুটি একত্র করে গ্রন্থাকারে ‘মান্ধাতার বাবার আমল’ বার হয় ১৯৭৮ সালে। প্রকাশিত গ্রন্থে কোনো ভূমিকা বা উৎসর্গপত্র নেই। কিন্তু মণীশ ঘটক তাঁর বন্ধু সুশোভন সরকারকে বইটি উৎসর্গ করেছিলেন, যেটি বর্তমান সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। আজ লেখক নেই, জানা যাবে না কী কারণে তাঁর প্রেরিত উৎসর্গ পত্রটি প্রকাশিত হয়নি। তবে তার জন্য তিনি যে বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ ও অপ্রস্তুত হয়েছিলেন তা জানা যায়। গ্রন্থটি যে সুশোভন সরকারকে তিনি উৎসর্গ করছেন তা তাঁকে জানিয়ে চিঠিও দেন। পত্রোত্তরে সুশোভন সরকার লেখেন “তোমার চিঠিখানা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তোমার নতুন বই আমাকে উৎসর্গ করেছ জেনে কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। Sword and Blossoms (সংকলনের ‘মান্ধাতার বাবার আমল’ দ্রষ্টব্য) আমাদের কাছে এখনও অটুট আছে।” গ্রন্থটির সূচনালগ্ন থেকে দেখা যায় দুর্গতি তার সঙ্গ ছাড়েনি। যে দুটি পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়, দুটিই মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। ‘পূর্ব্বাশা’য় আবার লেখার একটি কিস্তি হারিয়ে যায়। সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য যে কী মানসিক যন্ত্রণায় পড়েন তা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায়– ‘যুবনাশ্ব সংহিতা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ফাইলে আমার টেবিলে ছিল।… আপনার কোনো অনুরাগী পাঠক সংহিতার পাণ্ডুলিপিটি পড়তে নিয়ে গেছেন হয়ত। খোঁজ করে আর পাচ্ছিনে। আমি রাগে, অসহায়তায় এবং অপরাধবোধে নীরব হয়ে গেছি। আপনাকে কী করে জানাব সাতদিন তাই ভেবে, আজ জানালাম। দয়া করে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার জন্যে আবার সংহিতাটি লিখে দিন।’…”

আমি নিজে প্রকাশক এবং একজন পুস্তক বিক্রেতার সন্তান বলে ‘মান্ধাতার বাবার আমল’-এর শুরুর পাতাটি কখনও ভুলব না। সেখানে কলেজ স্ট্রিট ফুটপাথের পুস্তক বিক্রেতা ইয়াকুবের কথা আছে। যাকে লেখক ল্যান্ডরের একখানা সিলেকশন জোগাড় করে রাখতে বলেছিলেন। সেই বই খুঁজে রেখে ইয়াকুব লেখককে জানায়– ‘লাণ্ডু এসে গেল এক কাঁপি’– এই দিয়েই লেখার শুরু বলা চলে। সেখানে ফুটপাথের পুস্তক বিক্রেতাদের নিয়ে চমৎকার পর্যবেক্ষণ আছে যুবনাশ্বের। যে-বইটা ইয়াকুব দেয় সেটি একেবারেই ভালো অবস্থায় ছিল না, উল্টে পিছনের পাতাটা ছিল উইয়ে খাওয়া। যুবনাশ্ব লিখেছেন–

‘ইয়াকুব বলল,– লেকিন আসলি মাল। পোঁকে কাটল বলেই তো কদর কিতাবের, বিলকুল খানদানি চিজ। দেখেন না কোনো পুরানা মালিক কেৎনা পেনসিল লোট লিখেছে মারজিন মে। ইয়ে বটতলাকা হালি কিতাব খোড়াই আছে, একদম ম্যাকমিলান কি মাল। কেয়া বড়িয়া ফোটো এনগ্রাভুর–

বিশ বছরের ওপর কলেজ পাড়ায় পুরোনো বইয়ের ব্যবসা করে ইয়াকুব ইংরেজি বুকনি, বিলিতি প্রেস পাবলিশারের নাম, উডকাট, লিথোপ্রিন্ট, ফোটো এনগ্রাভুরের বৈশিষ্ট্য, কোন সওদার কী চাহিদা, অথরের ঠিকুজি সব ওয়াকিবহাল হয়ে গেছে। বলল,

–একঠো রুপেয়া বখশিশ মিলে বারিকদার, মেহন্নৎ কা সওদা–’

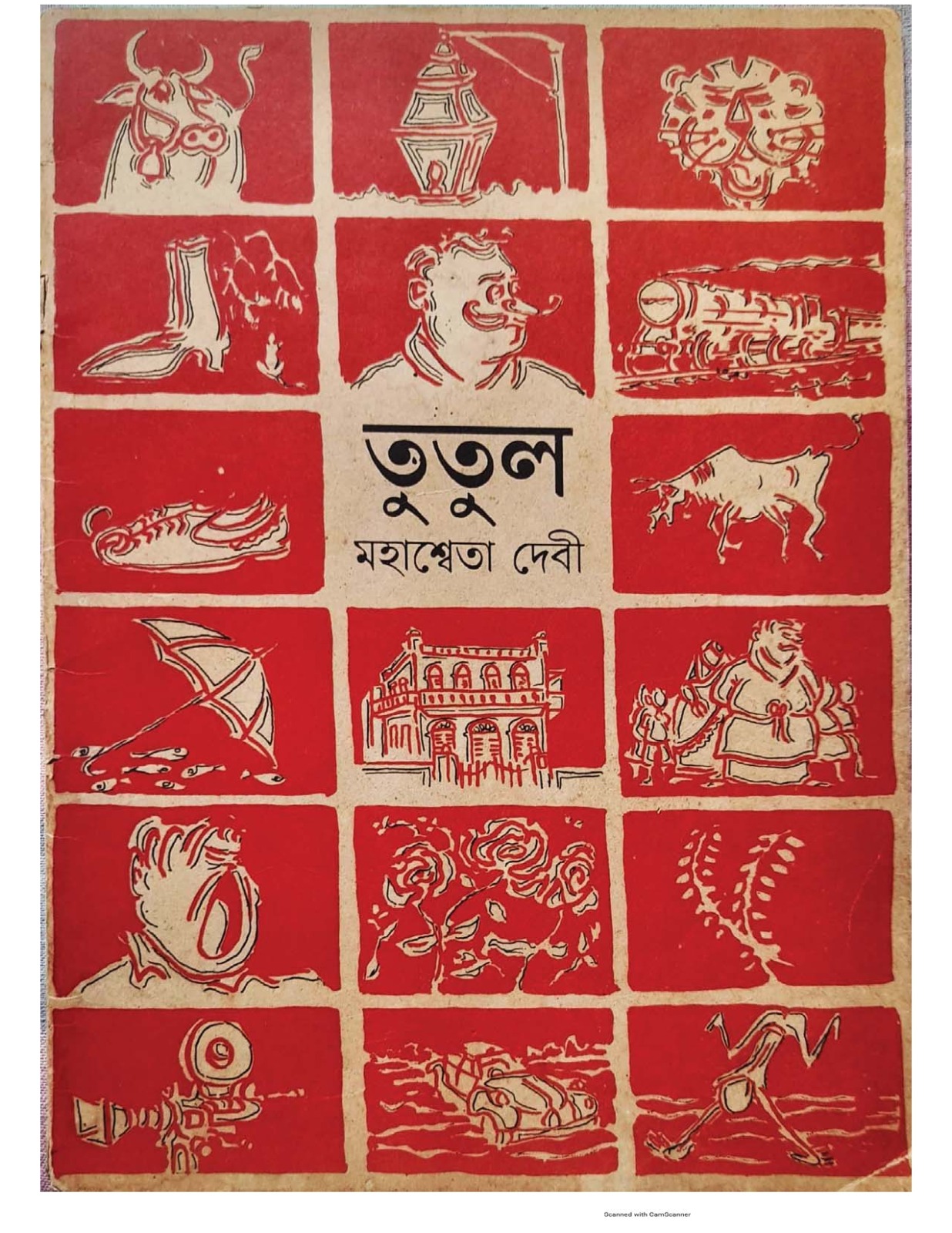

১৯৯৪ সালেই বইমেলার সময় স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী থেকে মহাশ্বেতাদির একটা অসামান্য বই প্রকাশিত হয়– ‘তুতুল’ (লেখাটির প্রথম প্রকাশ অবশ্য শারদীয় ‘সকাল’ পত্রিকায় ১৯৯১ সালে)। বইটির যোগ্য প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছিলেন অনিন্দ্য মৈত্র। ‘তুতুল’-এর ভূমিকায় মহাশ্বেতাদি যা লিখেছিলেন তাতে বাবা-মেয়ের সম্পর্কের রসায়নটা সহজেই ধরা পড়ে–

“সবাই বলে, আপনার বাবার কথা লিখুন। সেইজন্যেই তুতুলের কথা লিখেছি। বাবার কথা বলতে বসে ‘তুতুল’ কেন, এ তোমরা নিশ্চয় জিগ্যেস করতে পারো। আছে, কথা আছে। আমি যখন জন্মেছিলাম, ১৯২৬ সালে, তখন বাবা আর বাবার বন্ধুরা সবাই মরিস মেটারলিঙ্কের লেখা ‘ব্লু বার্ড’ পড়ছেন। বাবার ‘পবিত্রদা’, স্বর্গত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ওই সুন্দর নাটকটির অনুবাদ করেন। সেই ‘নীল পাখি’ বইটা তোমরা এখন পড়তে পাও না, ভাবলে আমার খুব দুঃখ হয়। আমাদের ছোটবেলায় পড়া ভাল ভাল বই তোমরা কেন বড় হবার সময়ে পড়তে পেলে না ভাবলে কষ্ট হয় বইকি।

ওই ‘নীল পাখি’ বইয়ে ছোট দুটি শিশুর নাম ছিল তিলতিল আর মিতিল।

আমি যখন জন্মালাম, তখন তো চারদিক থেকে নাম আসতে লাগল। বাবার পুরনো ডায়েরিতে দেখেছি কত না নাম লেখা আছে। সে সব নাম পরে যে কোথায় চলে গেল, কাদের কাছে, কে জানে। বাবার দেয়া নাম ‘মহাশ্বেতা’ই থেকে গেল। বাবা আমাকে তিলতিল থেকেই ‘তুতুল’ বলে ডাকতেন। আর আমার স্বভাব ছিল, যে আমাকে যা বলে ডাকবে, আমিও তাকে তাই বলে ডাকতাম। আমি বাবাকে ‘তুতুল’ বলেছি সারাজীবন। মেজকাকা সুধীশ ঘটক, আমাকে আদর করে ‘মমতাজ’ বলতেন। আমিও ওঁকে ‘মমতাজ’ বলেছি বরাবর। আমার অন্য ভাইবোনেরাও ওকে ‘মমতাজ’ বলেছে। তবে বাবা সকলেরই বাবা। একা আমার তুতুল। ডাকনামটা আমার কেমন করে যেন ‘খুকু’ হয়ে গেল।

।এখনও খুকুই আছি। যদিও ‘খুকু’ ডাকবার মানুষরা প্রায় সবাই চলে গেছেন। এজন্যই এ লেখার নাম দিলাম ‘তুতুল’।…”

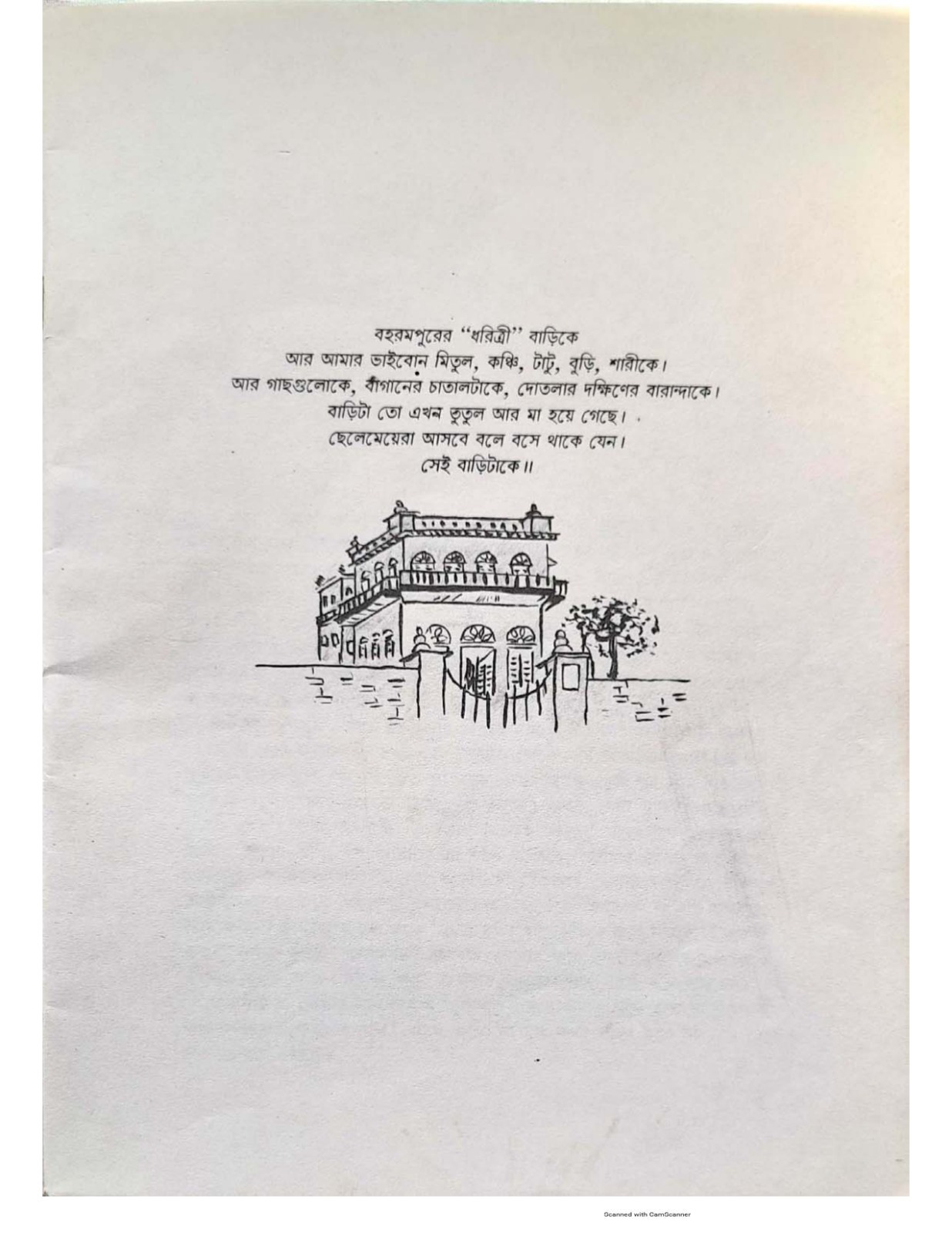

এই বইটির উৎসর্গের পাতাটিও চিত্তাকর্ষক। মহাশ্বেতাদি সেখানে লিখেছেন–

‘বহরমপুরের “ধরিত্রী” বাড়িকে

আর আমার ভাইবোন মিতুল, কঞ্চি, টাটু, বুড়ি, শারীকে।

আর গাছগুলোকে, বাগানের চাতালটাকে, দোতলার দক্ষিণের বারান্দাকে।

বাড়িটা তো এখন তুতুল আর মা হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়েরা আসবে বলে বসে থাকে যেন।

সেই বাড়িটাকে।।’

‘তুতুল’ বইটি পরে দে’জ থেকে প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবীর স্মৃতিকথা সংগ্রহে সংকলিত হয়েছে।

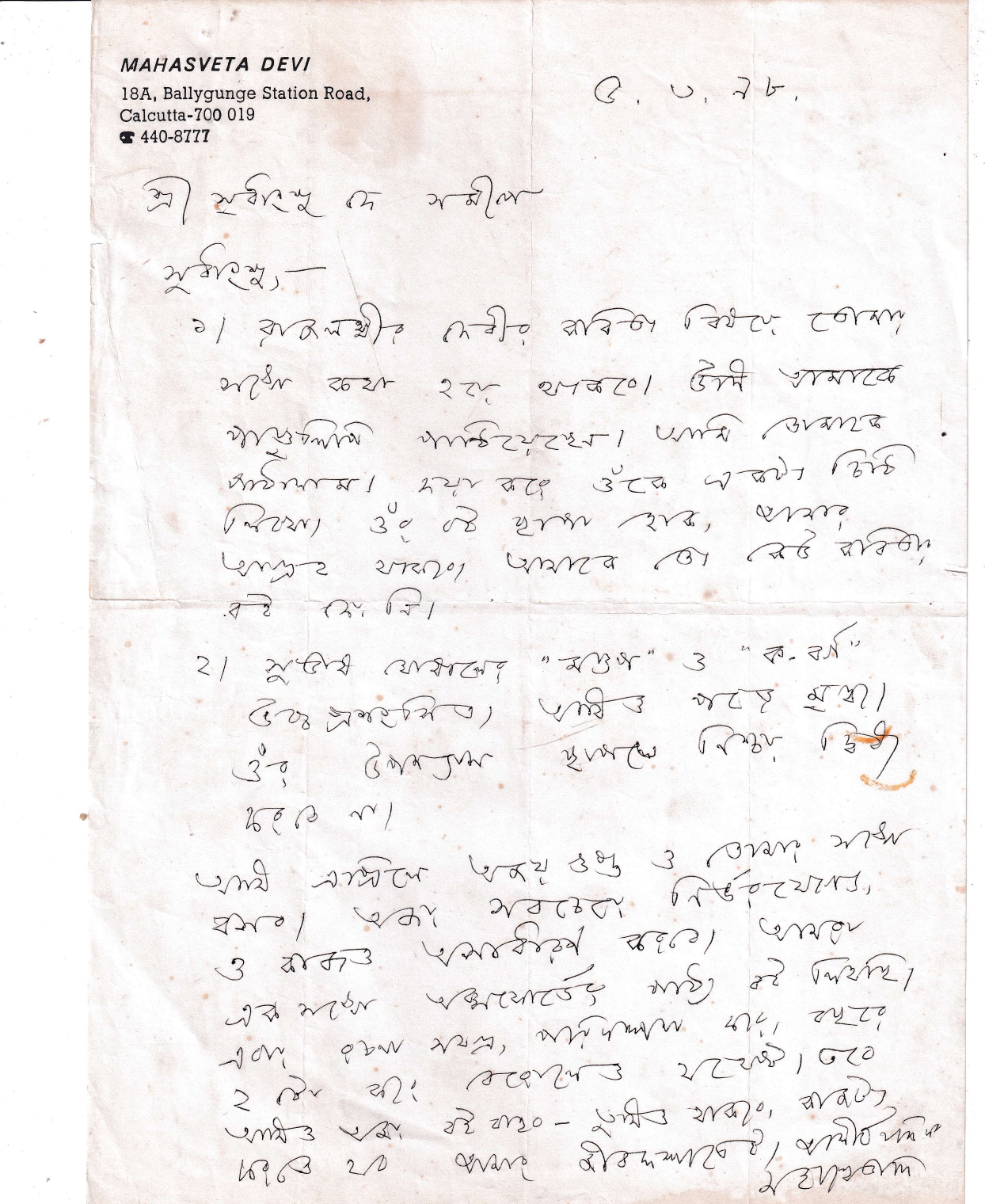

১৯৯৮ সালের শুরুর দিক থেকে আমি ভাবছিলাম মহাশ্বেতাদির নিজের লেখালিখির যদি সমগ্র জাতীয় কিছু করা যায়। এঁর আগে দে’জ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলি প্রকাশ করে আমরা বেশ সাড়া পেয়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রও করতে চাইছিলাম। কিন্তু জীবিত লেখকের রচনাবলির কোনও কাজ ততদিন পর্যন্ত আমি করিনি। আমি কথাটা প্রথমেই মহাশ্বেতাদিকে না বলে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় লেখক, প্রচ্ছদ শিল্পী ও সম্পাদক অজয় গুপ্তকে জানালাম। অজয়দার সঙ্গে মহাশ্বেতাদির যোগাযোগ ছিল। দু’জনে একসঙ্গে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ছাত্রপাঠ্য বই ‘বিচিত্র-পাঠ’ এবং ‘বাংলা গল্প সঞ্চয়ন’ সম্পাদনাও করেছেন। অজয়দা আমার ইচ্ছের কথা শুনে মহাশ্বেতাদির বাড়ি গিয়ে কথা বলতে বললেন। সেইমতো একদিন আমি অজয়দার সঙ্গেই গেলাম। মহাশ্বেতাদি রাজিও হলেন। দে’জ পাবলিশিং থেকে খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হবে মহাশ্বেতা দেবীর রচনাবলি। খবরটা চাউর হতেই বইপাড়ায় বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল সেকথা এখনও মনে আছে। ১৯৯৮ সালের ৫ মার্চ মহাশ্বেতাদি একটি চিঠিতে আমাকে লিখলেন, ‘আমি এপ্রিলে অজয় গুপ্ত ও তোমার সঙ্গে বসব। অজয় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, ও কাজও অসাধারণ করবে। আমরা এক সঙ্গে অক্সফোর্ডের পাঠ্য বই লিখছি। এবার রচনা সমগ্র, পরিকল্পনা করে, বছরে ২ টো করে বেরোলেও যথেষ্ট। তবে আমি ও অজয় বই বাছব– তুমিও থাকবে। কাজটা করতে হবে আমার জীবদ্দশাতেই।…’

অজয়দার যোগ্যতা নিয়ে আমার কোনও সংশয়ই ছিল না। কেবল সংশয় ছিল কাজটার দায়িত্ব তিনি নেবেন কি না, সে-ব্যাপারে। কেননা মহাশ্বেতা দেবীর রচনাবলির আয়তন যে বিপুল হবে সে ব্যাপারে শুরু থেকেই আমার একটা আবছা ধারণা ছিল। আমার অনুমান, মহাশ্বেতাদির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দুই নিকট বন্ধু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধেই অজয়দা এই গ্রন্থমালা সম্পাদনায় রাজি হন। তথ্যের খাতিরে বলে রাখি, ২০০১ সালের বইমেলায় প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ‘মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র’র চব্বিশটা খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অজয়দার ধারণা অনুযায়ী, সংখ্যাটা শেষ পর্যন্ত মধ্য-তিরিশে পৌঁছবে।

লেখকের সঙ্গে সম্পাদকের প্রথম আলোচনাতেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল– প্রথমত, রচনাবলি নয়, বইয়ের নাম হবে ‘মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র’। দ্বিতীয়ত, লেখকের সব রচনাই এই গ্রন্থমালায় রাখতে হবে, কোনও লেখা বাদ দেওয়া যাবে না। তৃতীয়ত, বইগুলি সংসদ বানান অভিধান (এই অভিধানটিও অশোক মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য একটি কাজ) অনুসরণ করে ছাপা হবে। অজয়দা অবশ্য পাল্টা তিনটি শর্ত রাখেন লেখকের কাছে– প্রথমত, লেখা সাজানো হবে কালানুক্রমে, ছোটদের জন্য লেখাগুলো আলাদা খণ্ডে যাবে এবং সংসদ বানান অভিধানের সবটাই হুবহু মানা হবে না। কেননা, অজয়দা মূলত ওই বানানবিধি অনুসরণ করলেও কিছু-কিছু বানানের ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিসংগত স্বতন্ত্র ধারণা আছে। বলা বাহুল্য, লেখক সবগুলো শর্তই মেনে নেন। শমীকদা আর মানবদার ইচ্ছে ছিল বইগুলি রয়্যাল অক্টেভো (১৫.৬ x ২৩.৫ সিএম) সাইজে ছাপা হোক। এর আগে আমি ধূর্জটিপ্রসাদ ছেপেছিলাম ডিমাই সাইজেই, অজয়দাও রয়্যাল সাইজের চাইতে ডিমাই সাইজের বই বেশি পছন্দ করেন। তবু শমীকদা আর মানবদার কথামতো আমরা দু’জনে ঠিক করলাম বই হবে রয়্যাল সাইজেই।

রচনাসমগ্র তো বেরবে কিন্তু লেখা জোগাড় করা যে বেশ দুষ্কর তা কিছুদিনের মধ্যেই অজয়দা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে লেখা ‘শেষ প্রণাম’ রচনায় অজয়দা লিখেছেন–

“কালানুক্রম বজায় রেখে রচনা গ্রন্থভুক্ত করতে গেলে প্রথমেই দরকার প্রকাশকাল অনুযায়ী রচনাগুলি সংগ্রহ করা। সত্যি কথাটা হল তখনও পর্যন্ত (১৯৯৮) আমি মহাশ্বেতা দেবীর লেখাপত্র বিষয়ে এতটাই কম ওয়াকিবহাল যে তাঁর উপন্যাস গল্পসংগ্রহ ইত্যাদি কোনটা কখন প্রকাশিত হয়েছে সে-বিষয়ে একেবারে অন্ধকারে ছিলাম বলা চলে। সমস্যার কথাটি সবিনয়ে নিবেদন করতে মহাশ্বেতাদি জানালেন, ‘আমি বহুবার বাড়ি-বদল করেছি। তাতে আমার বইপত্র অনেক কিছুই এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি নেওয়ার পথে খোয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট যা আছে তুমি পাবে। বাকিটা তোমায় জোগাড় করে নিয়ে করতে হবে। তবে যে-সব প্রকাশক আমার বই বের করছেন তাঁদের কাছে চিঠি লিখে দেব– তুমি চিঠি নিয়ে গিয়ে বই সংগ্রহ করে নেবে। যাদের আমি বই উপহার দিয়েছি, তাদেরও কারও কারও নাম-ঠিকানা দেবো। সেখান থেকেও বই পেতে পারো।’

যাক, এটা বোঝা গেল যে মা-মনসা এবং ধুনোর গন্ধটা বেশ জাঁকিয়ে বসতে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত যে-সব গল্প উপন্যাস গ্রন্থাকারে বের হয়নি সেগুলো কোথায় পাব ?

নিরুত্তাপ ও নিরুদ্বিগ্ন গলায় তিনি বললেন, ‘কিছু কিছু আমি পত্র-পত্রিকাগুলো থেকে ছিঁড়ে রেখে দিয়েছি। আর ওই তো উল্টোরথ, জলসা, সিনেমা জগৎ, অনন্যা, গল্পভারতী, বর্তমান, আজকাল, নবকল্লোল– এইসব কাগজে লিখেছি। ওদের কাছে গেলে পাবে। আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে নিও।’…”

বোঝাই যাচ্ছে, কতটা ‘সহজ’ দায়িত্ব অজয়দার কাঁধে এসে পড়েছিল! মহাশ্বেতাদির নিজের সংগ্রহ, প্রকাশকের ঘরে থাকা বই নিয়ে কাজ শুরু হল। কিন্তু যেসব পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে সেই সব কাগজ কোথা থেকে পাওয়া যাবে! আবার মহাশ্বেতাদি যেসব পত্রিকার পাতা ছিঁড়ে রেখেছিলেন সেখানেও দেখা গেল নানা অসঙ্গতি। কোথাও দেখা গেল লেখার শেষাংশ নেই। ‘শেষ প্রণাম’ গদ্যে অজয়দা অননুকরণীয় ভঙ্গিতে লিখছেন–

‘পরিচিত কিছু নব্য অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আছে। তাদের অনুরোধ করলাম, শ্যামবাজারের মোড় থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে মোটামুটি সোজা রাস্তায় গোলপার্ক পর্যন্ত পৌঁছতে ফুটপাথে যেসব পুরনো বই ও পত্র-পত্রিকা বিক্রেতা তাঁদের পসরা নিয়ে বসেন তাঁদের কাছে ওইসব বন্ধ-হয়ে-যাওয়া পত্র-পত্রিকার কোনো কপি দেখতে পেলে তুলে নিয়ে দেখতে হবে তাতে মহাশ্বেতা ঘটক ভট্টাচার্য দেবী-র কোনো লেখা আছে কী না। থাকলে দোকানিকে বইটি সরিয়ে রাখতে অনুরোধ করে তাঁকে জানাতে হবে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একজন দাড়িওয়ালা লোক এসে বইটির খোঁজ করবেন। পছন্দ হলে নেবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি যেন বইটি অন্য কাউকে বিক্রি না করেন।

তারপর যে কোনো টেলিফোন বুথ বা অন্য কোথাও থেকে আমাকে ফোন করে দোকানটার অবস্থান জানালে আমি দূরত্ব অনুযায়ী, আধঘণ্টা এক ঘণ্টার মধ্যে সে দোকানে পৌঁছে যাব।

সেটা মোবাইল ফোনের যুগ নয়। ফোন বলতে এখন যাকে ল্যান্ড ফোন বলে তাই। ১৯৯১-তে আমার চাকরি চলে যাবার পর আমি ওই ল্যান্ড ফোন একটি নিয়েছিলাম। টেলিফোন বুথ-ও খুব কম ছিল। পথেঘাটে ফোন করতে হলে ভরসা কোনো ওষুধের দোকান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ফোন। তাঁরা কেউ কেউ বাইরের লোককে পয়সার বিনিময়ে ফোন করতে দিতেন। লুপ্ত রত্ন উদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে জানা-মাত্র আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে হাজির হতাম। কিছু টাকা জমা রেখে বইটি দোকানির কাছ থেকে নিয়ে কাছাকাছি কোনো টেলিফোন বুথ অথবা দোকানে গিয়ে মহাশ্বেতাদিকে ফোন করতাম। তিনি আজীবন ল্যান্ড ফোন ব্যবহার করে গেছেন– নম্বর ২৪৪১ ০৪০৮। গল্প বা উপন্যাসের শিরোনাম শুনে তিনি সবসময় নিশ্চিত করে বলতে পারতেন না যে ওটি তাঁরই লেখা। তখন পড়ে শোনাতে হত। এখান থেকে ওখান থেকে, খামচা, খামচা পড়ে শোনাতাম। অকস্মাৎ হয়তো তারই মধ্যে ‘ইউরেকা ইউরেকা’ টাইপের হর্ষধ্বনি করে তিনি বলতেন– এরপর দেখো অমুক চরিত্রটা এই করেছে বা সেই করেছে। আমি নিশ্চিত হয়ে রচনাটি তাঁর বলে মেনে নিয়ে দোকান থেকে পত্রিকাটি কিনে নিতাম। মাঝে মাঝে অপ্রস্তুত অবস্থাতেও পড়তে হয়েছে। অনেকক্ষণ লাইন ও রিসিভার আটকে রাখায় মালিক বিরক্ত হয়ে বলতেন, আপনি কি টেলিফোনেই পুরো গল্পটা শেষ করবেন নাকি? এবার ছাড়ুন।

মহৎ কাজ করতে গেলে লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়– এ তো আদর্শলিপিতেই লেখা আছে।

এভাবে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের সংযোগস্থলের দোকান, কলেজ স্ট্রিট প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এর মির্জাপুর স্ট্রিটের দিকের সিঁড়ির পাশের ফুটপাথের স্টল, গোলপার্কের দোকান সহ নানা জায়গা থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য লেখা সংগ্রহ করা হয়েছে এই একই গ্রাম্য পদ্ধতিতে।…’

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে আমি বাধ্য হলাম শুধু এটা বোঝাতে যে সম্পাদকের দায়-দায়িত্ব বলতে অজয় গুপ্ত-র মতো মানুষেরা ঠিক কী বোঝেন– কোনও কাজ হাতে নিলে তাঁর প্রতি কতটা যত্নশীল হতে হয়। দে’জ পাবলিশিং অজয়দার কাছে বহুভাবে ঋণী। তাঁর কথা পরে আবারও বলব। শুধু এই কথাটুকু বলে রাখি, অজয়দা এই অশীতিপর বয়সেও কোনওদিন কোনও লেখা/বই কপি-এডিট না-করে কম্পোজ করতে পাঠাননি। নতুন সময়ের সম্পাদকদের অনেক কিছু শেখার আছে এমন মানুষের কাছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, দে’জ থেকে অজয়দার সম্পাদিত বহু বই আছে। সব বইয়ে তিনি সম্পাদক হিসেব নামও দিতে চান না– ‘সম্পাদনা’ শব্দটাকে এতটাই মর্যাদা দেন তিনি।

অজয়দার সম্পাদনাতেই ২০১২-র পয়লা বৈশাখ থেকে দে’জ পাবলিশিং প্রকাশ করতে শুরু করেছে ‘মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র’। এখনও পর্যন্ত চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। একদিন অজয়দাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম গল্পসমগ্র কতগুলো হতে পারে? তাঁর ধারণা গল্পসমগ্র অন্তত দশটা হওয়া উচিত। গল্পসমগ্র-র পিছনের মলাটে তিনি মহাশ্বেতা দেবীর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমার ধারণা এই টুকরো অংশটি মহাশ্বেতার দেবীর সাহিত্যের অন্দরমহলে ঢোকার চাবিকাঠির কাজ করে– ‘সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্যবিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনও লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।…’

এরই মধ্যে ২০১৪ সালে অজয়দা আমাকে তৈরি করে দিলেন ‘মহাশ্বেতা দেবী অমনিবাস’– নির্বাচিত উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ লেখা, সাক্ষাৎকার, স্মরণলেখ মিলিয়ে এক বিপুল আয়োজন। তবে এই অমনিবাসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ৮২ পাতা জুড়ে ‘মহাশ্বেতা: তথ্যপঞ্জি’– অজয়দার ১৬ বছরের পরিশ্রমের ফসল। কোনও লেখকের এত বিস্তারিত তথ্যপঞ্জি আমি খুব বেশি দেখিনি। মনে রাখতে হবে এইসব কাজ যখন চলছে, সেই লেখক তখনও সৃজনশীল।

মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে এই বিপুল কর্মকাণ্ডের মাঝে অপুর মনে হয়, মহাশ্বেতা দেবীর স্মৃতিমূলক লেখাগুলির একটি সংকলন হওয়া উচিত। অপু তার অজয়জেঠুকে মনের ইচ্ছে জানালে অজয়দা অপুর কথা ফেলতে পারেননি। ২০১৭-র জানুয়ারিতে তাঁর সংকলন ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হল মহাশ্বেতা দেবীর– ‘এক জীবনেই/ স্মৃতিকথা সংগ্রহ’– ৫৮৪ পাতার বিপুলায়তন বই। বইটির ‘নিবেদন’ অংশে অজয়দা লিখেছেন–

‘বছরের পর বছর পার করেও মহাশ্বেতা দেবী তাঁর প্রতিশ্রুত ধারাবাহিক আত্মকথা তথা স্মৃতিকথাটি পূর্বাপর লিখে উঠতে পারলেন না। আমরা যারা বড়ো আশা করে ছিলাম, নিরাশ হলাম। ইত্যবসরে সময় আপন নিয়মে এই বিলম্বের শোধ তুলতে দ্বিধা করল না। কালের শাসনেই তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য আজ আর সুদীর্ঘ কর্মমুখর সদাচঞ্চল জীবনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনার উপযুক্ত নেই। সময় থাকতে মহাশ্বেতা দেবী যে আমাদের মনোমতো/চাহিদামতো রচনাটি লিখে উঠতে পারলেন না, তার পিছনে নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণ আছে। থাকতেই হবে। তবে, আত্মকথা-জীবনকথা-স্মৃতিকথা, যে-নামেই ডাকা হোক না কেন, সেই রচনার মধ্যে পাঠকের প্রাপ্তির যে প্রত্যাশা থাকে সেটি কিন্তু তিনি সত্তর দশকের শেষ দিক থেকেই পূরণ করে আসছেন– যদিও আমাদের চেনা ভঙ্গিতে, পরিচিত আঙ্গিকে আমরা তা পাইনি। মহাশ্বেতা অনুরাগী কোনো কোনো পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, সেই ১৯৭৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর স্মৃতির ঝাঁপিটি খুলেই রেখেছেন। যা থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা নামে নানা আঙ্গিকে লেখা তাঁর পরিবার পরিজন ব্যক্তিজীবন, সমাজপরিবেশ সাহিত্যচর্চা সমাজকর্ম, এক কথায়, যে যে উপাদানে পূর্ণাঙ্গ মহাশ্বেতার অবয়বটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তার প্রায় সব অনুপুঙ্খই অকপটে প্রকাশ পেয়েছে। যা একত্র করলে আমাদের বাঞ্ছিত একটানা আত্মকথার প্রত্যাশা অনেকটাই পূরণ হবে।…’

মহাশ্বেতাদি বিশ্বাস করতেন তিনি লিখতে-লিখতে শিখেছেন। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে চাইতেন বলেই সারাজীবন সাহিত্যের পথে হেঁটেছেন। তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন–

‘মাথায় আগুন নিয়ে সে

এঁকেছিল মানুষের মুখ।

ছবি তাই আগুন ছুঁয়েছে।’

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……

পর্ব ৫৫। দলকল্যাণের জন্য রাজনীতি সমাজকে নরকে পরিণত করবে, বিশ্বাস করতেন মহাশ্বেতা দেবী

পর্ব ৫৪। যা লিখেছেন, না লিখে পারেননি বলেই লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পর্ব ৫৩। ‘অলীক মানুষ’ তাঁকে দিয়ে কেউ লিখিয়ে নিয়েছে, মনে করতেন সিরাজদা

পর্ব ৫২। নিজের লেখা শহরের গল্পকে লেখা বলে মনে করতেন না সিরাজদা

পর্ব ৫১। কর্নেল পড়ে সিরাজদাকে চিঠি লিখেছিলেন অভিভূত সত্যজিৎ রায়

পর্ব ৫০। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতে দিব্যেন্দুদার জীবনের দ্বিতীয় গল্পই বদলাতে হয়েছিল

পর্ব ৪৯। রবিশংকর বলের মতো উর্দু সাহিত্যের এত নিবিষ্ট পাঠক খুব কমই দেখেছি

পর্ব ৪৮। দেবেশ রায়ের যেমন ‘বৃত্তান্ত’, আফসার আমেদের তেমন ‘কিস্সা’

পর্ব ৪৭। বই বাঁধানো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই ‘মহাভুল’ শুধরে নিয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved