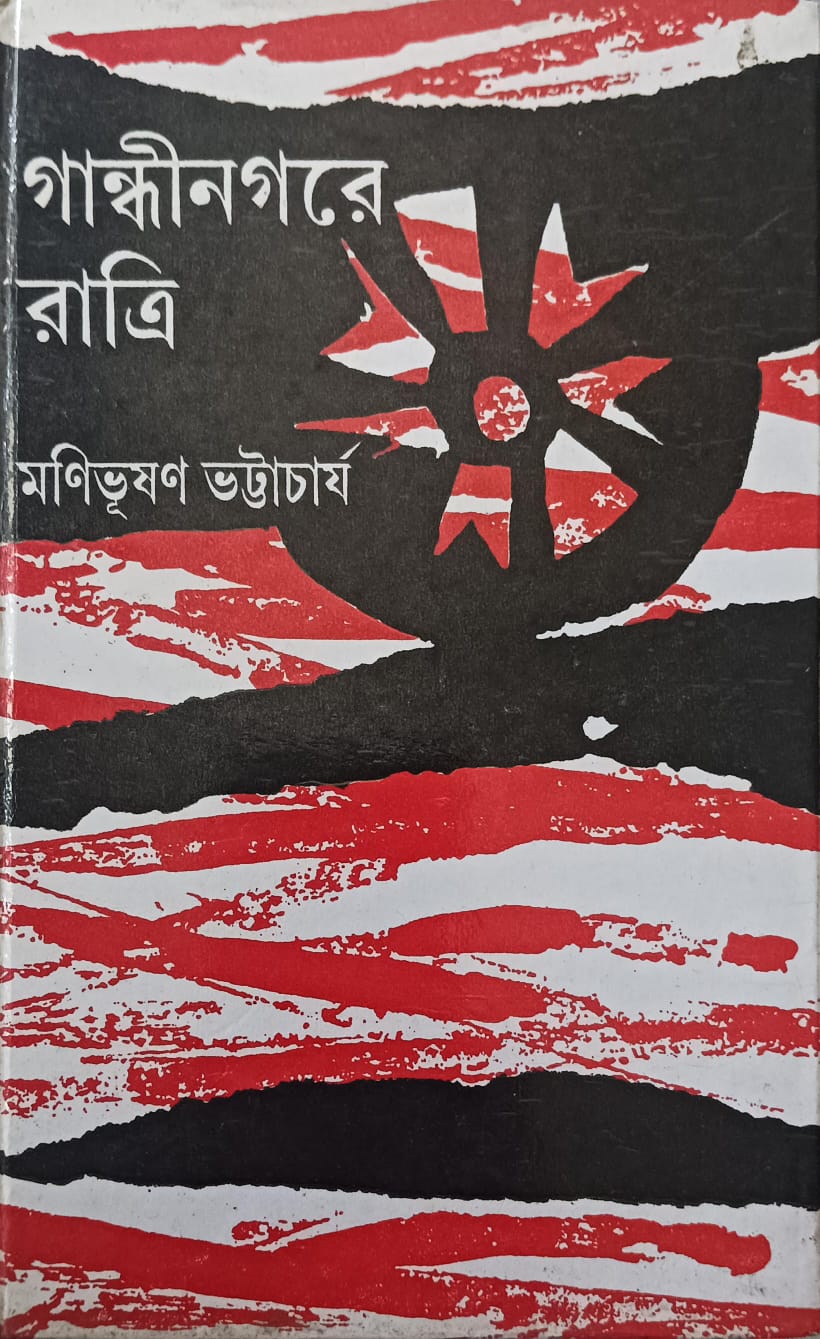

২০০৮ সালেই আমি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের প্রবাদপ্রতিম কাব্যগ্রন্থ ‘গান্ধীনগরে রাত্রি’ পুনর্মুদ্রণ করি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। এই কবিতা-বইয়ে তিনি বাংলার বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সাতের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলন বাংলার রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছিল। মণিদা এই কাব্যগ্রন্থে সরাসরি নকশালবাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এমন নয়, বরং এই আন্দোলনের সেনানীদের প্রতি সহমর্মিতা আর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল তাঁর কবিতা। ইতিহাস, পুরাণ মিলেমিশে ‘গান্ধীনগরে রাত্রি’ বইতে নতুন দিনের কথাই বলা হয়েছিল।

৪৬.

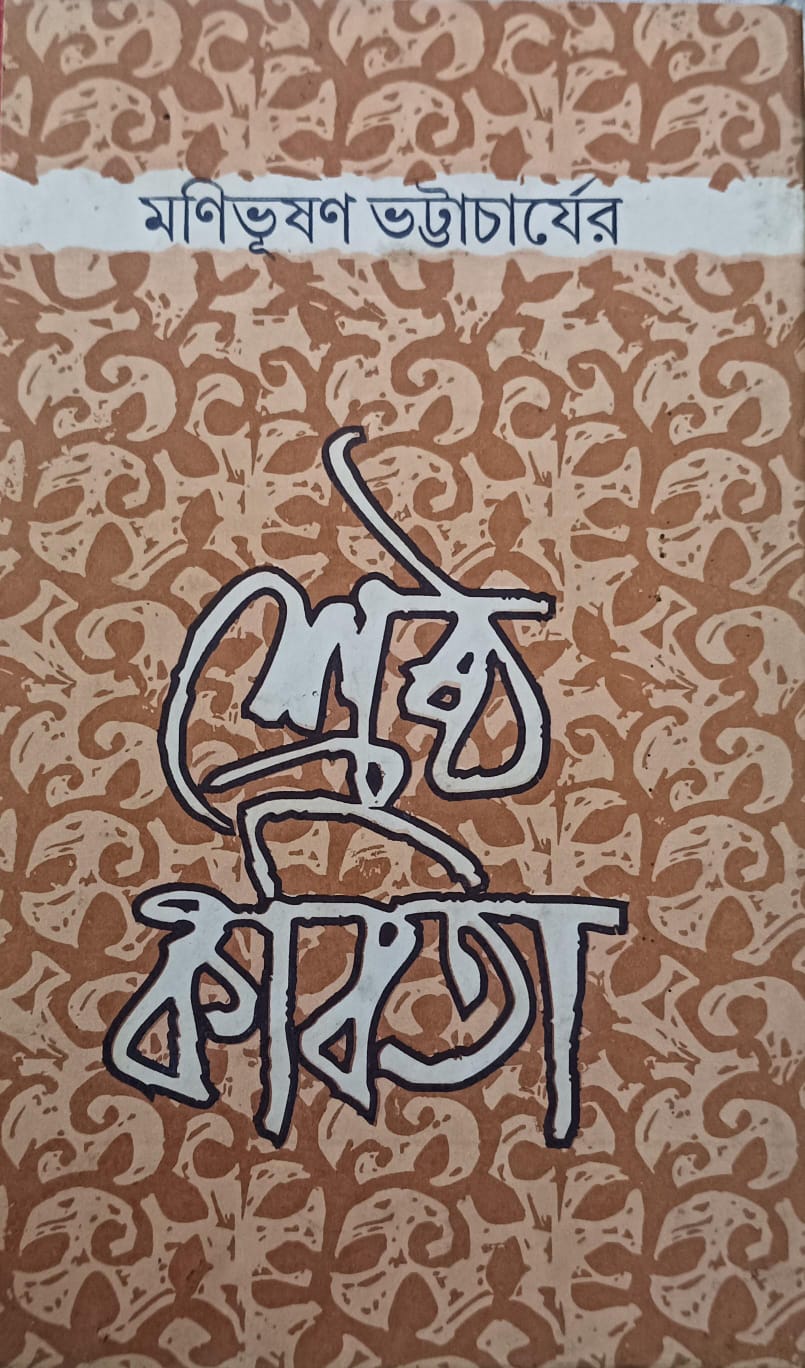

দেবেশদা, অমলেন্দুদার কথা বলতে গিয়ে ‘বল্মীক’ আবাসনে তাঁদের প্রতিবেশী কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কথা উঠেছিল। মণিভূষণ ভট্টাচার্যর নাম কিন্তু আমি বহুদিন থেকেই জানি, তবে ২০০৭ সালের আগে তাঁর বই করে উঠতে পারিনি। অথচ মণিদার বন্ধুস্থানীয় লেখকদের প্রায় সকলেরই বই ততদিনে দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়ে গেছে। আমার ইচ্ছে ছিল দে’জ পাবলিশিং-এর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সিরিজে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের বই থাকুক। বাস্তবে যে-বই করতে-করতে ২০০৭ হয়ে যায়। দে’জ থেকে মণিভূষণের প্রথম বই তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’– যদিও এই একই নামে ১৯৯২ সালে সুরজিৎ ঘোষের প্রমা থেকে মণিদার একটি বই বেরিয়েছিল।

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতার কথা উঠলেই রাজনৈতিক কবিতার কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমার মনে হয় এভাবে কবিতাকে কোনও ছকে না ফেলে বলা যায় তাঁর কবিতাগুলো আদতে ভালো কবিতা। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত মণিদার কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন– ‘৭০ দশকের প্রথমদিকে যখন movement-টা শেষের দিকে তখন বাংলার লেখায় খুব জোয়ার এসেছিল। সেই সময়ই ‘গান্ধীনগরে রাত্রি’র অসম্ভব ভালো কবিতাগুলো পড়ি। রোমান্টিক কবিতা অনেকের পড়েছি– বিপ্লব বিদ্রোহের কবিতাও। কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লব ছিল একরকম আবার নকশালদের বিপ্লব– একটা basic তফাত আছে দুটোর মধ্যে। সেটা মণিভূষণের গলাতে প্রথম শোনা গেল এবং শেষ শোনা গেল।’ শঙ্খদা মনে করতেন মণিভূষণের কবিতা নির্দিষ্ট স্থান-কালের সীমানা পেরিয়ে ‘যে-কোনো স্থানকালের কবিতা হয়েই প্রবহমান থেকে যাবে পাঠক মনে। কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ পাঠক-মনে নয়। সেই মনে যে মন জীবনকে ছুঁতে চায়।’

দেবেশদা গদ্য লিখেছেন আজীবন, কিন্তু কবিতা নিয়ে তাঁর আবেগের কমতি ছিল না। মণিদার কবিতা নিয়ে ‘‘আখ্যানের মধ্যদেশে’ : মণিভূষণের ‘রাজহাঁস’’ প্রবন্ধে অকপট স্বীকারোক্তি করে তিনি লিখেছিলেন–

‘কবিতা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত কিছু লিখতে পারি না। সামর্থ্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে। অথচ কবিতাই আমাকে নিরন্তর টানে। কোনো-কোনো সময় ভাবারও চেষ্টা করেছি কেন এমন হয় যে কবিতা আমাকে একটা রহস্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেন ছাপা হরফগুলি গুপ্ত সংকেত। সেগুলোর অর্থ বুঝে-বুঝে মিলিয়ে-মিলিয়ে সেই রহস্যের কাছে পৌঁছতে হবে। চটুল বুদ্ধিতে কখনো ভেবে নিয়েছি– কবিতা-লেখাটা বাঙালিদের এমনই রপ্ত হয়ে গেছে যে কোনো খারাপ কবিতা বাংলায় আর লেখাই সম্ভব নয়। চটুলতার বুদ্ধিতে এও ভেবেছি কখনো– বাংলায় কবিতার আর কোনো ভালমন্দ নেই, সব কবিতাই একই রকম ভাল হয়ে গেছে। নিজেকে খোঁচা দিয়ে এও ভেবেছি কখনো যে কবিতা লিখতে পারি না বলে ঈর্ষাবশে আমি কবিতাতে আমি মুগ্ধ। এত কিছুর পরও কোনো কবিতার মুখোমুখি হলে আমি তার অমোঘ টানে না পড়ে পারি না।

কিন্তু নিজের সঙ্গে এই ছলচাতুরি এতই দীর্ঘ বছরের যে খানিকটা আন্দাজ তৈরি হয়ে গেছে অনিবার্যত, কবিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটার ধরন কেমন। কবিতা সব সময়ই মুছতে-মুছতে এগয়, আর কবিতামুগ্ধ আমি সেই মোছা দাগগুলি ধরে ধরে একটা গল্পের দিকে এগতে চাই। এগতে-এগতে দেখি, যে দাগগুলো আমি পুনরুদ্ধার করেছিলাম এতক্ষণ, বা বহুক্ষণ, বা বহুকাল ধরে, সেই দাগগুলো আবারও মুছে গেছে, শুধু তাই নয়, সেখানে অন্যতর একটা গল্পের দাগও ফুটে উঠছে। কবিতার জৈব তরলতা আমাকে মাতায়। আমি তো গল্প লিখি। গল্প কেন এমন তরলতা আয়ত্ত করতে পারে না যা প্রতিটি মুহূর্তে নতুনতর গল্পের দাগ বা ইশারা হয়ে ওঠে? গল্পের তেমন তরলতা যে একেবারে পড়ি নি, তা নয়। কিন্তু দুনিয়ায় তেমন গল্প সংখ্যায় বড় কম, বড়ই কম। একটা গল্পের ভিতর– সে গল্প যতই বড় হোক; এক দুই হাজার পৃষ্ঠার, তাতে এমন কবিতার তরলতা ঘটে যেতে পারে হয়তো, দু-একবার, বা অনেকবারই। কিন্তু গল্পে সে তরলতা ঘটে যায় গল্পের আকারের যুক্তিতে আর কবিতায় সে তরলতা ঘটে যায় তাৎপর্যে।

কিন্তু তাৎপর্য আর আকার তো একই কথা। তা হলে কি কবিতাতেও একটা গল্প ঘটে যায় আর সেই গল্পটাই আমাকে মাতায়, এ কথা জেনেই মাতায়, যে অনেক কবির অনেক কবিতাই আমাকে নেশাগ্রস্ত করে, যে কবিতা গল্পের সমস্ত লক্ষণ লোপাট করতে-করতে কবিতা হয়ে ওঠে?

তা হলে কবিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি একান্তই ব্যক্তিগত ? আমার কবিতা লিখতে না পারার অক্ষমতা থেকে রহস্যাবৃত? আমার গল্প-লেখার অভ্যেস ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত?

এই সব জিজ্ঞাসা অংশত সত্য হতেও পারে। তার মানে তো অংশত ভুলও বটে।…’

মণিদার সঙ্গে দেবেশদার সম্পর্কটা কেবল দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক ছিল না। তিনি মণিভূষণের কবিতার বিশেষ অনুরাগীও ছিলেন। তাই দে’জ পাবলিশিং থেকে যখন মণিদার ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ প্রকাশিত হয় তখন সে-বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন দেবেশদাই। ‘কবির সখ্য’ নামে সেই ছোট্ট মুখবন্ধ-তুল্য গদ্যে তিনি জানিয়েছিলেন তিনি অর্ধ শতাব্দী ধরে মণিভূষণের পাঠক। মণিভূষণের কবিতা যে-সময়ে বাংলা কবিতার পাঠকের নজরে এসেছে ততদিনে তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। দেবেশদা সম্ভবত ১৯৭৫-এ পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন। পরে ‘বল্মীক’-এ তাঁদের কাছাকাছি থাকাটা দু’-জনের কাছেই উপভোগ্য হয়েছিল। ‘কবির সখ্য’ গদ্যে কয়েকটি বাক্যে মণিভূষণ, তথা বাংলা কবিতার একটি প্রবণতা নিয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন দেবেশদা–

‘অক্ষরবৃত্তের গাম্ভীর্যে আর মাত্রাবৃত্তের চাপল্যে কেমন অনায়াস করে ফেলেন মণিভূষণ তাঁর তেতো হাসি বা ব্ল্যাক হিউমার, বাংলা কবিতার এক দুর্লভ গুণ, একটু মাত্রাচ্যুতিতে যা হয়ে উঠতে পারে বাংলা কবিতার সেই মারণব্যাধি, আত্মকরুণা, বা আর-এক ব্যাধি, ঈর্ষাবিকার। কেমন-যে মুগ্ধ আমি এই মণিভূষণের স্বাস্থ্যল তিক্ত হাসির নানা মুদ্রায়, কখনো মুচকি, কখনো ফাজিল, কখনো অট্ট।

স্বাস্থ্যল তিতো হাসি বাংলা কবিতায় তেমন একটা আসে না, আসেনি। সমর সেনের কবিতায় ছিল কিন্তু বোধ হয় একটু দীর্ঘশ্বাসমন্থর– ‘বসন্ত সত্যিই আসবে, কী দরকার এসে ?’ সুধীন্দ্রনাথেও এসেছে– একটু বেশি প্রসঙ্গনির্ভর। জীবনানন্দের প্রাধান্য যে-জলজ অনুভূতিরাজির দিকে সেখানে তিক্ততার জন্য কোনো জায়গা নেই, সে-জায়গা তিনি পেরিয়ে আসেন। তবু যে-দু-চারবার ব্যবহার করেছেন তার দমকা হাওয়ায় আলো নিবে যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুরু করেন কিন্তু একটু পরেই গুলিয়ে ফেলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ঐ জীবনানন্দের মতই, যখন পারতেন তখনই পারতেন। বিষ্ণু দে বা অরুণ মিত্রের বাচনে স্বাতন্ত্র্য এত বেশি যা এমন ঠাট্টার বিপরীত। শঙ্খদাই বোধহয় একমাত্র, যিনি বিন্দুমাত্র না-হড়কেও তিক্তবিরক্ত হয়ে হেসে ফেলতে পারেন, হেসে ফেলেনও, এমনকী ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছে’ও। তবু মনে হয়– মণিভূষণই বাংলার সেই কবি যার সহাস্য তিক্ততা বিদ্রোহের কাছাকাছি চলে যায় স্বাভাবিকতায়, তাঁর কাব্যস্বভাবের গূঢ়তম ঝোঁকে।…’

মণিভূষণের জন্ম ১৯৩৮ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে। দেশভাগের তিন বছর পর সেখান থেকে তিনি আসেন প্রথমে আসানসোল এবং কয়েক বছর পর নৈহাটিতে। নৈহাটিতেই তাঁর জীবনের অনেকটা কেটেছে। শিক্ষকতা করেছেন প্রথমে কাঁচড়াপাড়ার হার্নেট স্কুলে, পরে নৈহাটির কাছেই গরিফা স্কুলে পড়িয়েছেন অবসরের দিন পর্যন্ত। ২০০৭-এ মণিদার ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ প্রকাশের পরের বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার পায়।

……………………………………………………………………….

সেই সময় আমার ভাইপো (চন্দন), সে একটা তিন চাকার সাইকেল চালাত ছাদে। বেশ বড়ো কয়েকটা কাগজ ছাদের উপর ফেলে আর ওর তিন চাকার সাইকেলে তিনটি চাকায় কালি মাখিয়ে ওকে বললাম তুই কাগজের উপর দিয়ে চালাতে থাক। চালাচ্ছে, কালি শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার একটু একটু করে কালি দিচ্ছি– এই করে অনেকগুলো কাগজ নষ্ট করার পর ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি পেলাম। যারা নাম কবিতাটা পড়বেন তাঁরাই বুঝবেন লাল রঙের তাৎপর্যটা। কালো অংশটা কাগজ ছিঁড়ে। আর ওই কাগজ কেটে চক্রটা। যে যেভাবে ভাববেন, ভেবে নিতে পারেন চক্রের তাৎপর্য।’

……………………………………………………………………….

২০০৮ সালেই আমি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের প্রবাদপ্রতিম কাব্যগ্রন্থ ‘গান্ধীনগরে রাত্রি’ পুনর্মুদ্রণ করি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। এই কবিতা-বইয়ে তিনি বাংলার বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সাতের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলন বাংলার রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছিল। মণিদা এই কাব্যগ্রন্থে সরাসরি নকশালবাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এমন নয়, বরং এই আন্দোলনের সেনানীদের প্রতি সহমর্মিতা আর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল তাঁর কবিতা। ইতিহাস, পুরাণ মিলেমিশে ‘গান্ধীনগরে রাত্রি’ বইতে নতুন দিনের কথাই বলা হয়েছিল।

‘গান্ধীনগরে রাত্রি’ বইটির প্রচ্ছদ আমার খুব পছন্দের। বইটির মলাট করেছিলেন অজয় গুপ্ত। অজয়দা নিজের মলাট আঁকা নিয়ে একটি লেখায় ‘গান্ধীনগরে রাত্রি’র প্রচ্ছদ সম্পর্কে বলেছিলেন– ‘মণিভূষণ দীর্ঘদিন ধরে বলে এসেছেন যে বইটার কয়েকটা এডিশন হয়েছে। বইটা তো পপুলার হয়েছেই। আসলে বইটা না কি বিক্রি হয়েছে কবিতার জন্য নয়, মলাটের জন্য। অনেকেই না কি তাকে এসে বলেছে তোমার কবিতার চেয়ে মলাট ভালো হয়েছে। মণিভূষণ আমার অনেকদিনের পরিচিত কবি, তাঁর কবিতা আমি পড়তাম। বইটার সব কবিতা আমার পড়া ছিল। সেই সময় আমার ভাইপো (চন্দন), সে একটা তিন চাকার সাইকেল চালাত ছাদে। বেশ বড়ো কয়েকটা কাগজ ছাদের উপর ফেলে আর ওর তিন চাকার সাইকেলে তিনটি চাকায় কালি মাখিয়ে ওকে বললাম তুই কাগজের উপর দিয়ে চালাতে থাক। চালাচ্ছে, কালি শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার একটু একটু করে কালি দিচ্ছি– এই করে অনেকগুলো কাগজ নষ্ট করার পর ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি পেলাম। যারা নাম কবিতাটা পড়বেন তাঁরাই বুঝবেন লাল রঙের তাৎপর্যটা। কালো অংশটা কাগজ ছিঁড়ে। আর ওই কাগজ কেটে চক্রটা। যে যেভাবে ভাববেন, ভেবে নিতে পারেন চক্রের তাৎপর্য।’

দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত মণিভূষণের আরেকটি কবিতা-বই হল ‘আত্মভোজ’। ২০১১ সালে অজয়দার প্রচ্ছদে এই বই প্রকাশের সময় অপুই যাবতীয় কাজ করেছিল। বইটিতে মণিদার চার-পাঁচ বছরের কবিতা সংকলিত হয়েছিল। ‘বই সম্পর্কে দু-চার কথা’য় কবি লিখেছিলেন– ‘এখন এই ঘোর লাগা সময়ের মধ্যেও যথাসম্ভব আত্মস্থ হয়ে লিখে চলেছি। আশা করছি আমার পাঠকরা কোনো না কোনো সময়ে আমার সামাজিক ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারবেন।’

স্থিতধী, আবেগপ্রবণ মণিদার জন্মদিন ৩ মে। ‘আত্মভোজ’-এর চতুর্থ প্রচ্ছদে তাঁর হাতের লেখায় ছাপা হয়েছিল–

‘জন্মদিন

পৃথকভাবে জন্মদিনে কিছু মনে হয় না,

আর দশটা দিনের মতোই, তবে

বৈশাখের তাপ অসহনীয়।

ছেলে নতুন পাঞ্জাবি পাজামা এনে দিয়েছে

পরেছি। ও সকালবেলায় পায়েস করেছে

চিনি কম দিয়ে, ফুল মিষ্টিও এসেছে।

এ ভাবেই দিনটি ফুরিয়ে যাত্রি আসবে,

শুধু একটা কথা ভেবেই ভিতরটা কেমন

করে ওঠে, সে রাতে মা’র কত কষ্ট হয়েছিলো…’

আমার মনে আছে ‘আত্মভোজে’র একটি ঘরোয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল মণিদার বল্মীক আবাসনের বাড়িতে। সেদিন দেবেশদা-সহ ওই আবাসনে মণিদার প্রতিবেশী লেখকবন্ধুরা তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তও।

দেবেশদা যদিও বলেছিলেন– ‘কবিতা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত কিছু লিখতে পারি না। সামর্থ্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে’– তবু আমার মনে হয় দেবেশদার শুরুর দিকের গল্পগুলির নামকরণ প্রায় কবিতার মতো। ‘নাগিনীর উপমেয়’, ‘আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা’, ‘অপরাহ্ণের কান্না’, ‘দুপুর’, ‘স্মৃতিজীবী’– তাঁর লেখকজীবনের সূচনায় দেবেশদা অনবদ্য সব গল্প লিখে পাঠককে চমকে দিয়েছেন। ১৯৫৫-য় সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘হাড়কাটা’ গল্প দিয়ে শুরু। এর আগে জলপাইগুড়ির পত্রপত্রিকায় তিনি লিখেছেন, কিন্তু এই গল্পটি তাঁকে বৃহত্তর পাঠক সমাজে পরিচিতি দেয়। ‘হাড়কাটা’ গল্পের প্রায় শুরু থেকেই দেবেশদার গদ্যের ম্যাজিক শুরু হয়ে যায়। গল্পের ভাষা এখানে কবিতার থেকে দূরবর্তী নয়–

‘সাতসকালের খরিদ্দাররা না-আসা পর্যন্ত নানকু কান থেকে একটা বিড়ি বের করে, কানের কাছেই বারকতক দুই আঙুলে ঘুরিয়ে নেয়, কেমন একটা শিরশিরানি কান দিয়ে শরীরে ঢোকে, বিড়িটায় আগুন ধরাবার মুখটায় দুটো ফুঁ দিয়ে নিয়ে, ওটাকে উল্টিয়ে আগুন ধরায় নানকু। আর– একরাশ ঘন ধোঁয়ার পেছনে, আর– একমুখ কাল ধোঁয়া ছেড়ে সমস্ত জায়গাটায় কেমন একটা আবছা কুয়াশা রচনা করে। ঐ কুয়াশার মধ্যে দিয়েই নিজের মনের ধূসর অস্পষ্টতাকে চোখে এনে– তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে রোঁয়াওঠা, অর্ধেক লেজকাটা, দুর্বার লোভে চকচকানো চোখ– ঐ হাড় জিরজিরে কুকুরটার দিকে।’

এই সব গল্প লিখে নতুন লেখকদের মধ্যে দেবেশদা অগ্রগণ্য হয়ে ওঠেন। বিমল কর ‘আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা’ বইতে কলকাতায় নবীন লেখক দেবেশ রায়কে নিয়ে মজাদার কাহিনি শুনিয়েছেন–

‘দেবেশের হাড়কাটা গল্প ছাপা হয়েছিল উনিশশো পঞ্চান্ন সালে। দেবেশ তখন ছাত্র। বি এ ক্লাসে পড়ে। তার ঠিকানা ছিল মিশ্র কোয়ার্টারস, জলপাইগুড়ি। অবশ্য আমার তখন জানা ছিল না দেবেশবাবু নিতান্তই নাবালক। লেখা পড়ে সাবালকই মনে হয়েছিল।

দেবেশকে আমি প্রথম দেখলাম পরের বছর। সেটা উনিশশো ছাপান্ন সাল হবে। সেও একরকম নাটকীয় সাক্ষাৎ।

আনন্দবাজার পত্রিকার বর্মন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে আমরা তখন সবেই এসপ্লানেড এলাকার সুটারকিন স্ট্রিটের নতুন বাড়িতে এসে উঠেছি। একেবারে নতুন বাড়ি, বৃহৎ; চুনের গন্ধ উঠছে দেওয়ালে, তখনও সুটারকিন স্ট্রিট নাম পালটে প্রফুল্লকুমার সরকার স্ট্রিট হয়নি, তেতলার দক্ষিণ দিকে দেশ পত্রিকার দফতর বসল। আমাদের ঘরের গায়ে লম্বা টানা বারান্দা। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু আরাম করে নিতাম, আকাশ দেখতাম, এ-বাড়ি ও-বাড়ির দিকে তাকাতাম।

এই অফিসেই একদিন ঘটনাটা ঘটল।

দেশ পত্রিকার দফতরে বসে কাজ করছি। একটি রোগা-সোগা বেঁটে মতন ছেলে এসে ঘরে ঢুকল। দরজার কাছাকাছি বসতেন সাগরদা। তাঁর ভারিক্কি চেহারা, গম্ভীর মুখ দেখে ছেলে-ছোকরারা সেদিকে ঘেঁষতে সাহস পেত না। প্রায় পাশাপাশি টেবিলে বসতেন জ্যোতিষবাবু– জ্যোতিষ দাশগুপ্ত, দেশ পত্রিকার প্রাচীনতম কর্মী। তার পরই ছিল পিয়ারীদার টেবিল, প্রবীণ মানুষ, মাথার চুলগুলি একেবারে সাদা। আমার ছিল শেষ টেবিল– বারান্দার দিকে। ছেলে-ছোকরা কেউ ঘরে এলে তিনজন বয়স্ক ও গম্ভীর মানুষকে এড়িয়ে ভয়ে ভয়ে আমার কাছেই চলে আসত সাধারণত। ভাবত, কমবয়েসী লোকটার সঙ্গেই কথা বলার সুবিধে। আমি কিন্তু লোক দেখলেই গম্ভীর চালে বসে থাকতাম। হাস্যকর ব্যাপার।

যে রোগা-সোগা বেঁটে মতন ছেলেটি ঘরে ঢুকল, সে সোজা আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

যা দেখার আগেই দেখেছি। স্কুল কিংবা কলেজের ছাত্র হবে। হয় সভা-সমিতির জন্যে লোক খুঁজতে এসেছে, না হয় পদ্য লিখে এনেছে।

‘কী চাই ?’

‘একটা গল্প এনেছি,’ ছেলেটি বলল।

তা হলে কবিতা নয়, সভা-সমিতিও নয়। কাজের মধ্যেই মুখ তুলে তাকাতে হল। ‘গল্প।… আচ্ছা; রেখে দিয়ে যেতে হবে। তিনমাস পরে…।’

ছেলেটি গল্প এগিয়ে দিল।

লেখাটা হাতে নিয়ে অভ্যেসবশে প্রথম পাতার ওপর চোখ রাখতেই দেবেশ রায় নামটা চোখে পড়ল। দেবেশ রায় তো থাকে জলপাইগুড়িতে। এই ছেলেটি কি দেবেশ রায়ের গল্পের বাহক ?

‘দেবেশ রায় না জলপাইগুড়িতে থাকে ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তবে লেখাটা এল কেমন করে ?’

‘আমি দেবেশ রায়।’

বিশ্বাস হল না। তামাশা নাকি ? ভাল করে নজর করলাম রোগা-সোগা বেঁটে

মতন ছেলেটিকে। এ যে একেবারে বাচ্চা। আমাকে ঠকাতে চায় ?

সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে– বিশ্বাস করছি না আবার অবিশ্বাস করতেও

খটকা লাগছে– ঘুরিয়ে বললাম, ‘কলকাতায় কেন ? বেড়াতে ?’

‘পড়তে।’…

সামান্য দু একটা সাধারণ কথার পর চলে গেল দেবেশ।

সত্যি বলতে কি চমকটা সইয়ে নিতে সময় লেগেছিল। জলপাইগুড়ির দেবেশ

রায়কে এত ছোকরা দেখব– ভাবিনি কোনো দিন।…

…সে কলকাতায় আসার পর একেবারে কাছাকাছি হয়ে গেল আমাদের।’

বিমলদা ওই লেখায় আরও একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন দেবেশদার ‘হাড়কাটা’ গল্পটি নিয়ে–

‘গল্পটার ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছিল শংকর নন্দীকে। শংকর ফাইন আর্টের ছাত্র। সুন্দর হাত। স্বভাবে খেয়ালী। লাজুক। সে আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোট ভাই। গল্প পেয়েই শংকর চটপট ছবি এঁকে দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছবি চলে গেল ব্লক হবার জন্যে। দিন দুয়েকের মধ্যে ব্লক হাজির; গল্পের মেক আপ হয়ে প্রুফ এল টেবিলে। ছবি দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। কী সর্বনাশ ! এ যে কলকাতার হাড়কাটা গলির ছবি। এ কী কাণ্ড করেছে শংকর ? একটি পাতাও যে ওলটায়নি পাণ্ডুলিপির। তখন আর কিছুই করার ছিল না। পাতাও ধরে রাখা যাবে না। সব জেনে শুনে পাতা ছেড়ে দিতে হল। দেবেশের উত্তরবঙ্গের হাড়কাটা কলকাতার হাড়কাটা গলির বসন-ভূষণ পরে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল।

আমরা নিজেদের মধ্যে যতই কেননা হাসাহাসি করি, বিব্রতবোধ করছিলাম বইকি। তবে আশা করেছিলাম ফাঁড়াটা কেটে যাবে। তা কিন্তু কাটল না। পাঠকের চোখ গোয়েন্দাকেও হার মানায়। এক পাঠকের কথা মনে আছে। তিনি লিখেছিলেন : ‘ইহাকেই বলে স্থানমাহাত্ম্য’। চিঠি পড়ে সাগরদার কী হাসি !…’

পাঁচের দশকে ছোটোগল্পের নতুন রকম নিরীক্ষার একজন প্রধান লেখক হয়ে ওঠা সত্ত্বেও দেবেশদা কিন্তু পরে মনে করতেন সেই পর্বের লেখাগুলোয় বলার ভঙ্গিতে একটা নতুনত্ব থাকলেও গল্পে নাটুকেপনা ছিল বেশি। আমি তালিকা মিলিয়ে দেখছিলাম দেবেশদার সেসময়ে লেখা কুড়িটি গল্পের মধ্যে দশটি গল্পই ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের সময় আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তিনি একটি বিবৃতি দিয়ে ‘দেশ’ পত্রিকায় লেখা বন্ধ করে দেন। অনেক বছর পর আবার সাগরদার অনুরোধে ‘দেশ’ পত্রিকায় লেখেন। ১৯৬২-র পর ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৭৩-এর শারদীয় সংখ্যায়। তবে তারপরও যে তিনি আর আগের মতো ‘দেশ’-এর পাতায় নিয়মিত লিখেছেন এমনটা নয়।

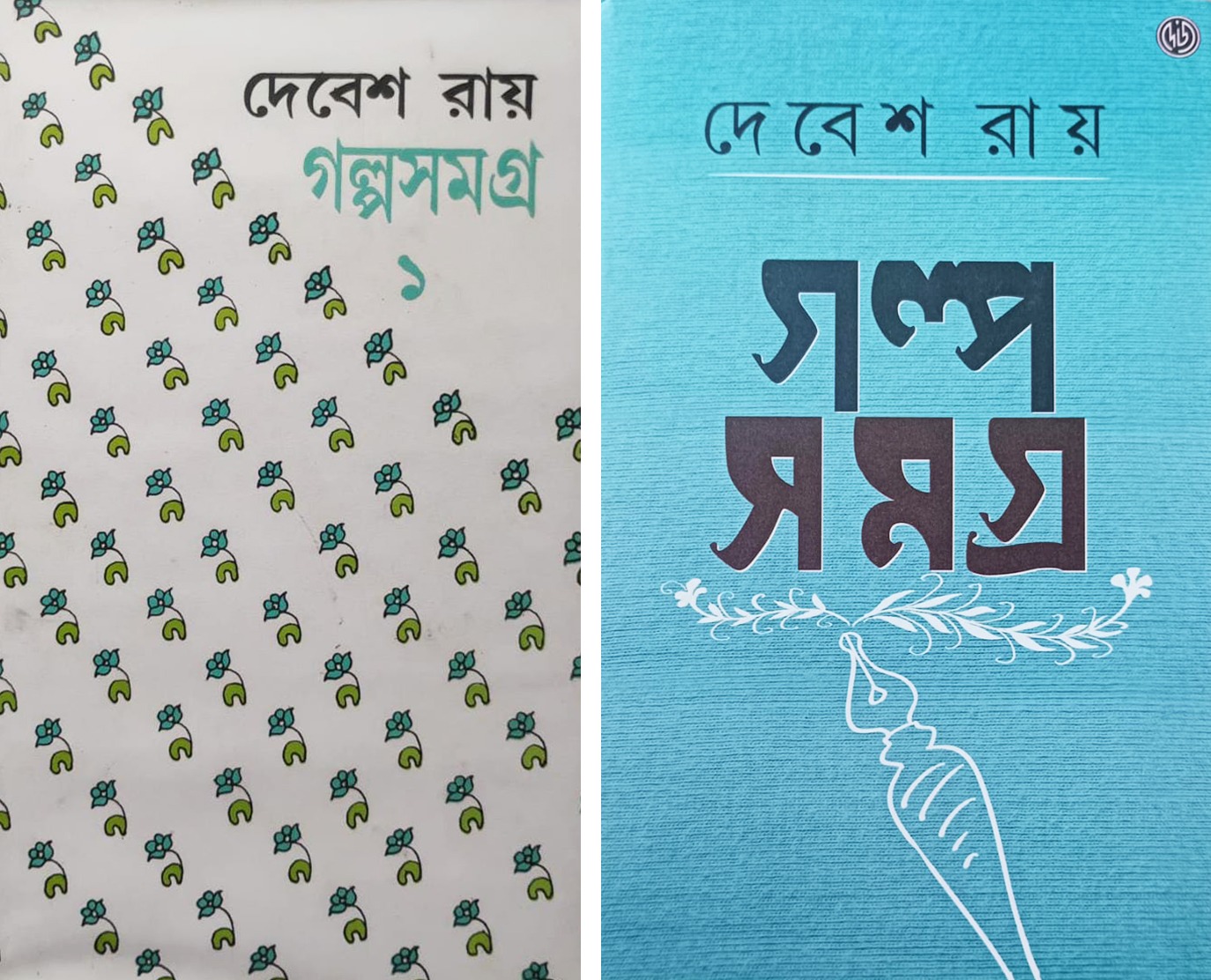

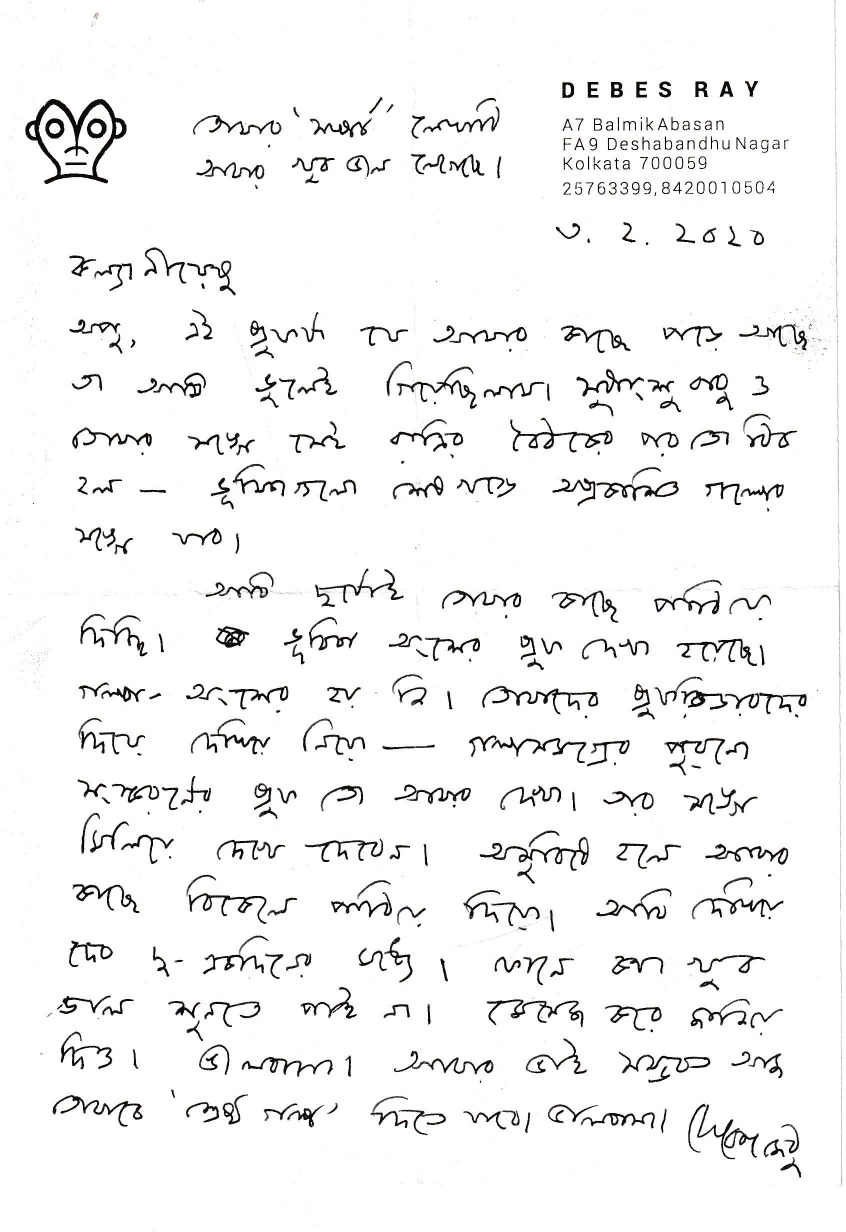

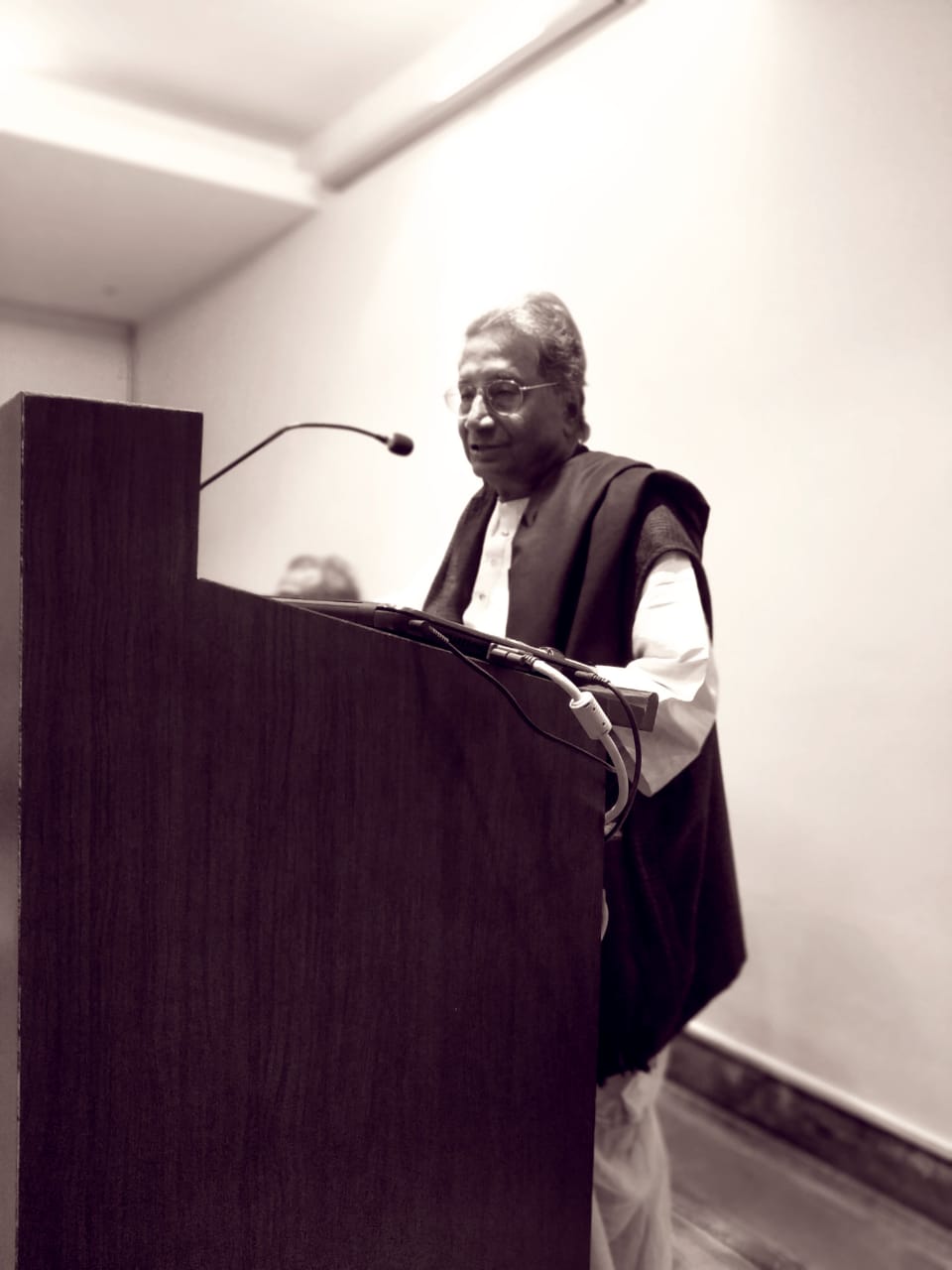

তিস্তাপারের কাজ শুরুর সময় থেকেই আমি আর সুবীরদা (সুবীর ভট্টাচার্য) দেবেশদাকে অনুরোধ করেছিলাম যাতে তাঁর যাবতীয় গল্প খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশ করা যায়। দেবেশদা কিন্তু তক্ষুনি আমার কথায় রাজি হননি। তাঁর একটা দ্বিধার কারণ ছিল এই যে, তিনি নিজের লেখা সেভাবে গুছিয়ে রাখতেন না। তার ওপরে ১৯৬৮ সালের বন্যায় তিস্তার জলে তাঁর প্রচুর কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভাই সমরেশ রায় এবং নিকট লেখক-বন্ধুদের চেষ্টায় ধীরে-ধীরে অনেক লেখা উদ্ধার করা যায়। ১৯৯২ সালে বাংলা নববর্ষের সময় দে’জ পাবলিশিং থেকে দেবেশদার ‘গল্পসমগ্র’-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে সেই বইয়ের ভূমিকায় দেবেশদা লিখেছিলেন– ‘প্রকাশকের সাহসে ও বন্ধুদের যত্নে বাইরের বাধাগুলো উতরে যদি-বা ‘গল্পসমগ্র’-এর প্রথম খণ্ড বেরোচ্ছে আর তার সঙ্গেই মেনে নেয়া হচ্ছে ভবিষ্যতে আরো খণ্ড প্রকাশের এক দায়-ভিতরের অনিশ্চয়তাবোধ তবু সম্পূর্ণ কাটতে চাইছে না অথচ একই সময় নিজের সঙ্গে নিজের এক অন্য ধরণের সম্পর্ক তৈরির এই প্রক্রিয়ায় খানিকটা কৌতূহলী না-হয়েও পারছি না।’ এর পর সেবছরই অগাস্টে দ্বিতীয় খণ্ড, পরের তিন বছরে তিন থেকে পাঁচ নম্বর খণ্ডও বেরিয়ে যায়। কিন্তু ষষ্ঠ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচ বছরের ব্যবধানে। তার কারণ হল এই খণ্ডে সংকলিত হয় দেবেশদার ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সালে লেখা গল্পগুলি। একজন সক্রিয় লেখকের রচনাসমগ্র প্রকাশ করতে গেলে এই সংকটের মুখোমুখি যেকোনো প্রকাশককেই হতে হয়। দেবেশদা তারপর অনেক গল্প লিখেছেন সেগুলির সঙ্গে অপ্রকাশিত বা অগ্রন্থিত গল্প নিয়ে নতুন একটি খণ্ড প্রকাশের কথাও ভাবা হচ্ছিল। এর মধ্যে অপু প্রকাশনায় এসে স্থির করে পুরোনো বইগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে মোট চারটি খণ্ডে রয়্যাল সাইজে প্রকাশ করা হবে। ২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি অপুকে লেখা দেবেশদার একটি চিঠি পেলাম যেখানে ‘গল্পসমগ্র’ নতুন চেহারায় ছাপার প্রসঙ্গ এসেছে–

‘কল্যাণীয়েষু

অপু, এই প্রুফটা যে আমার কাছে পড়ে আছে তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সুধাংশুবাবু ও তোমার সঙ্গে সেই রাত্রির বৈঠকের পর তো ঠিক হল– ভূমিকাগুলো শেষ খণ্ডে অপ্রকাশিত গল্পের সঙ্গে যাবে। আমি দুটোই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভূমিকা অংশের প্রুফ দেখা হয়েছে। গল্প-অংশের হয় নি। তোমাদের প্রুফরিডারদের দিয়ে দেখিয়ে নিয়ো– গল্পসমগ্রের পুরনো প্রুফ তো আমার দেখা। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে দেবেন। অসুবিধে হলে আমার কাছে বিকেলে পাঠিয়ে দিও। ভালবাসা। আমার ভাই সম্ভবত আজ তোমাকে ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ দিতে যাবে। ভালবাসা।

দেবেশ জেঠু’

চিঠির ওপরে আবার দেখছি লিখেছেন– ‘তোমার ‘সম্পর্ক’ লেখাটি আমার খুব ভালো লেগেছে’। ফেসবুকে ‘সম্পর্ক’ শিরোনামে অপুর অনেকগুলো মন ছুঁয়ে যাওয়া লেখা আমিও পড়েছি। ২০২০ সালে দেবেশদার সঙ্গে নবকলেবরে ‘গল্পসমগ্র’ প্রকাশের কথা হলেও প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় পরের বছর বাংলা নববর্ষের সময়। আর যাবতীয় তথ্যপঞ্জি ও ভূমিকা-সহ শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে গত বছর পয়লা বৈশাখের আগে। এই খণ্ডটির যাবতীয় দায়িত্ব সামলেছেন দেবেশদার অনুজ সমরেশ রায়। প্রসঙ্গত বলে রাখি সমরেশদা ২০২০-র মে মাস পর্যন্ত পাওয়া দেবেশদার যাবতীয় লেখার একটি পঞ্জি নির্মাণ করেছেন– ‘দেবেশ রায়ের কবে কোন লেখা’ নামে সেই পঞ্জিটি ২০২১-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের চিহ্ন প্রকাশন থেকে। ‘দেবেশ রায়ের কবে কোন লেখা’ পঞ্জিটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা সম্পাদিত ‘কঙ্ক’ পত্রিকায়। ২০১৪-র অগাস্টে প্রকাশিত ‘কঙ্ক’ পত্রিকার দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যার অতিথি সম্পাদক ছিলেন গৌতম সেনগুপ্ত। সমরেশদা নিজে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ফলে পঞ্জি তৈরি করার করণকৌশল তাঁর অজানা নয়। কিন্তু যে নিবিষ্টতায় তিনি দেবেশদার লেখালিখির তালিকা তৈরি করে ‘দেবেশ রায়ের কবে কোন লেখা’ বইটি গড়ে তুলেছেন, তা সত্যিই বলার মতো একটি কাজ।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved