‘পুলিসের এক কর্তা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে নেশায়, নেশার ঝোঁকেই পচাগলা একটা মৃতদেহকে পুড়িয়ে দিতে হুকুম করছে কনস্টেবলদের। গল্পের এই পর্যন্ত যা আছে, ঠিকই আছে। তার পরেই বিপদ। পচাগলা মৃতদেহটা হিন্দুর নয়, এক মুসলমানের। সর্বনাশটা এইখানে। মুসলমানের মৃতদেহ পুড়িয়ে দিলে আমাদেরও যে কাগজ পুড়তে পারে।’ লিখেছিলেন বিমল কর, দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় গল্প ‘নিয়ম’ সম্পর্কে।

৫০.

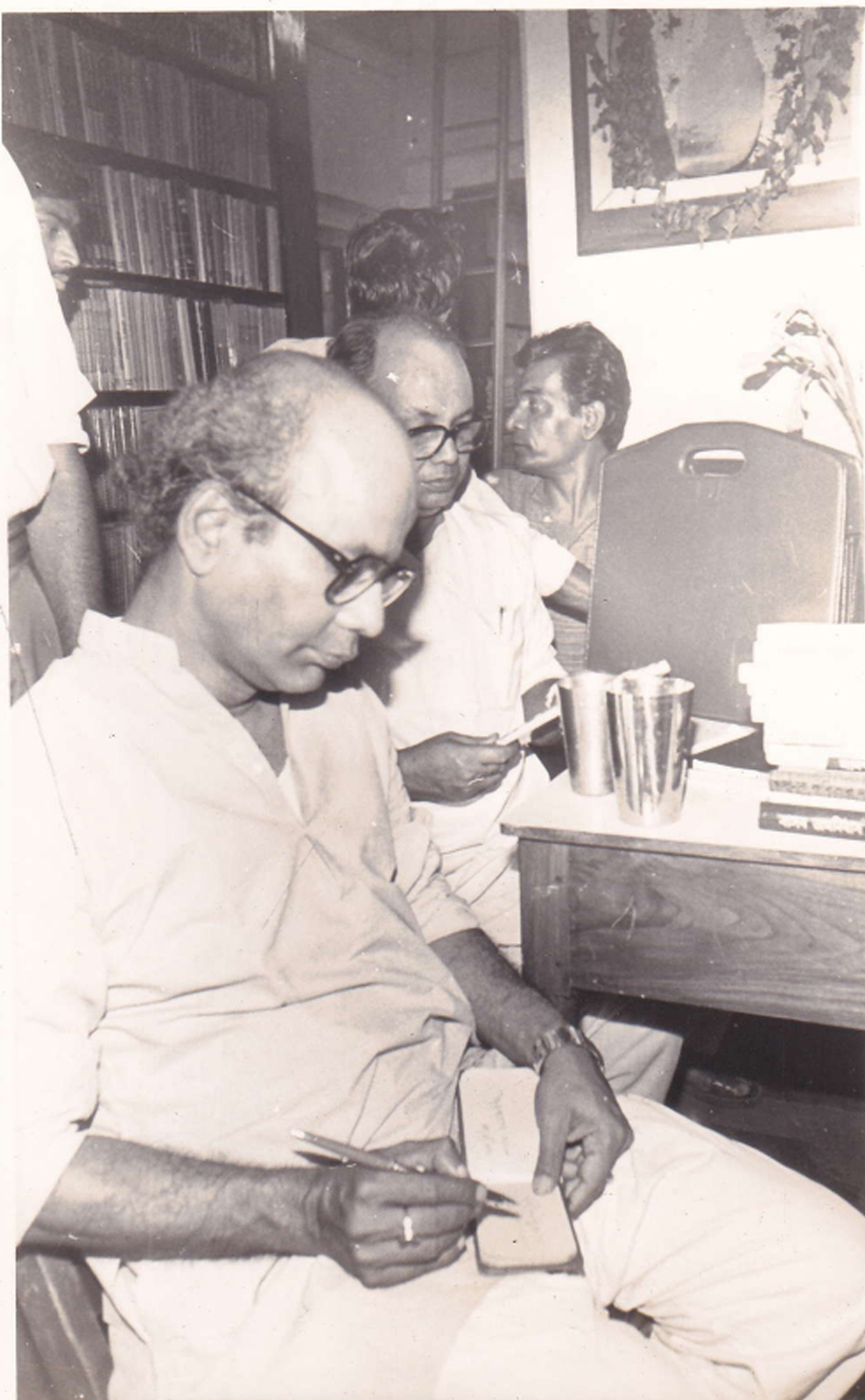

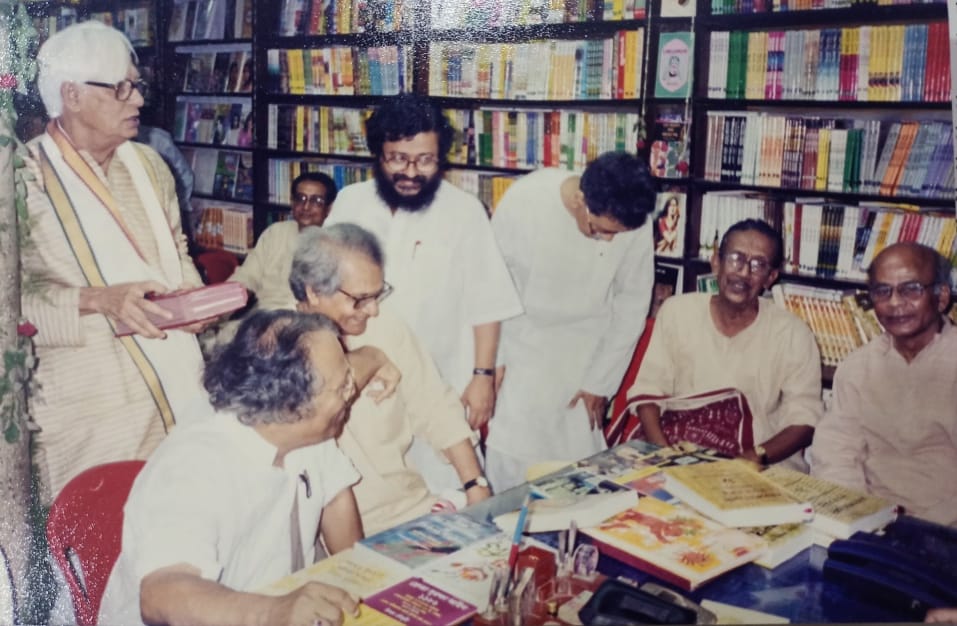

রবিশংকর বলের ‘দোজখ্নামা’র আনুষ্ঠানিক প্রকাশে সুনীলদা, সিরাজদা আর দিব্যেন্দুদা এসেছিলেন। সিরাজদার প্রসঙ্গে পরে বলব, এখন দিব্যেন্দুদার কথা বলি। দিব্যেন্দুদার সঙ্গে মণিশংকরদার (শংকর) খুব হৃদ্যতা ছিল। তিনিই আমাকে বলেছিলেন দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বই ছাপার চেষ্টা করতে। যতদূর মনে পড়ে আমি স্টেটসম্যান হাউসে দিব্যেন্দুদার সঙ্গে প্রথমবার দেখা করেছিলাম। সেদিনের সামান্য আলাপেই বুঝেছিলাম মানুষটি খুবই স্নেহপ্রবণ– অনুচ্চস্বরে কথা বলেন, একেবারেই যাকে বলে ‘মিতভাষী’ মানুষ।

দিব্যেন্দুদা বিহারের ভাগলপুরে জন্মেছেন। তাঁর স্কুল-কলেজের লেখাপড়া– সবই সেখানে। লেখালিখির শুরুও ভাগলপুর থেকেই। কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় তাঁর লেখা ‘ছন্দ-পতন’ গল্পটি ১৯৫৫ সালের ৩০ জানুয়ারি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র ‘রবিবাসরীয়’ পাতায় প্রকাশিত হয়। দিব্যেন্দু পালিতের জীবনের সেই পর্ব সম্পর্কে ‘আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা’ বইয়ে বিমল কর এক মজাদার বিবরণ দিয়েছেন–

‘…কলকাতায় আসার আগেই দিব্যেন্দু লেখক: মানে গল্প লিখে কলকাতার কাগজে ছাপিয়ে নিয়েছে।

ওর প্রথম লেখা কলকাতার কোন কাগজে ছাপা হয়েছিল, আমি জানি না। শুনেছি আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে। আমরা তার যে-গল্পটা ছেপেছিলাম ‘দেশ’ পত্রিকায় সেটার কথাই বলি।

গল্পটার নাম বোধহয় ‘নিয়ম’। ডাকে এসেছিল ভাগলপুর থেকে। বিহারের মানুষজন, মাটির গন্ধ গল্পটায়। চরিত্র যারা তারা কেউ ধর্মে মুসলমান, কেউ হিন্দু। বেশ জমকালো গল্প। সুবোধ ঘোষের লেখার প্রভাব রয়েছে লেখাটার নানা দিকে। তাতে আর ক্ষতি কীসের। লেখাটা প্রেসে দেওয়ার সময় মোটেই খেয়াল হয়নি– কোথাও কোনও গোলমাল থাকতে পারে। প্রথম প্রুফের সময়ও নজরে পড়েনি বা মাথায় খেলেনি যে– মস্ত একটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। মেক-আপ-প্রুফ দেখার সময় আচমকা খেয়াল হল, সর্বনাশ– এ কী কাণ্ড হতে যাচ্ছে! পুলিসের এক কর্তা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে নেশায়, নেশার ঝোঁকেই পচাগলা একটা মৃতদেহকে পুড়িয়ে দিতে হুকুম করছে কনস্টেবলদের। গল্পের এই পর্যন্ত যা আছে, ঠিকই আছে। তার পরেই বিপদ। পচাগলা মৃতদেহটা হিন্দুর নয়, এক মুসলমানের। সর্বনাশটা এইখানে। মুসলমানের মৃতদেহ পুড়িয়ে দিলে আমাদেরও যে কাগজ পুড়তে পারে। অন্তত তার সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা তুচ্ছ। কিন্তু এর পরিণাম খারাপ হতে পারে। কাগজপত্রের অফিসে চাকরি করতে করতে বুঝেছি, অতি তুচ্ছ ব্যাপারও কখনো কখনো বিশ্রী ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে তোলে। তাছাড়া সবাই জানেন, আমাদের দেশে তিল থেকে তাল হতে সময় লাগে না। … হিন্দু পুলিস অফিসার, নেশার ঘোরে যে প্রায় অচৈতন্য, তাকে অন্তত গল্পে হঠকারি হলে চলবে না। কাজে কাজেই গল্পের শেষটা বদলাতে হল। আর দাহ নয়, এবার যথাকর্তব্য– ধর্ম অনুযায়ী।…’

ভাগলপুর ছেড়ে দিব্যেন্দুদা পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসার পর বিমলদার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর দেখা হত। তখনকার গল্পকারদের প্রায় প্রত্যেকেই বিমলদার নিকট বন্ধু ছিলেন। তার ওপরে দিব্যেন্দু পালিত ভাগলপুরের মানুষ, আর বিমলদাও অনেক দিন বিহারে থেকেছেন। ফলে দিব্যেন্দুদার প্রতি তাঁর খানিকটা বাড়তি ভালোবাসাও ছিল। সেই সঙ্গে বিমলদার ছিল আশ্চর্য দেখার চোখ। ওই লেখাতেই তিনি দিব্যেন্দুদা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–

‘‘মলিন মুখের দিব্যেন্দুকে কেউ যদি তার ষোলো-আনা চরিত্র হিসেবে মেনে নেন ভুল হবে। ওর অন্য দিকটাও দেখার মতন। অন্যদের মতনই সে আড্ডাবাজ ছিল, রসিকতায় ছিল পাকা, একটু ঠোঁট-কাটা ধরনের, মাঝে মাঝে মুখ ফসকে এমন কথা বলে ফেলত যা না বললেই ভাল ছিল। এই শেষ দোষটার জন্যে তাকে অনেকবার ধমক-ধামক দিয়েছি। ওই যে কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে– ওরও তাই।

অথচ দিব্যেন্দু একেবারেই রাগী ছেলে ছিল না। ওকে কখনো আমি ঝগড়া করতে দেখিনি। খুব মাথা-ঠান্ডা ছেলে। মজা করে বলত, ‘স্কুলে আমি ফুটবল টিমের গোলকিপার ছিলাম। বলটা কোন দিক দিয়ে আসছে ভাল করে ওয়াচ করি। গরম মাথায় গোলি হওয়া যায় না’। জবাবে বরেনরা ঠাট্টা করে বলত, ‘তুমি ভাগলপুরী গোলকিপার, কলকাতার মাঠে খেলোনি ভাই, কোন দিক দিয়ে বল ঢুকে জালে জড়িয়ে যাবে বুঝতে পারবে না’। দিব্যেন্দু মাথা চুলকাত। হাসত।…’’

‘নিয়ম’ দিব্যেন্দুদার দ্বিতীয় গল্প। ১৯৫৬ থেকেই আনন্দবাজারের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। নিজের লেখালিখি নিয়ে ১৩৮৩-র ‘দেশ’ সাহিত্য সংখ্যায় লেখা ‘কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান’ গদ্যে তিনি জানিয়েছিলেন–

‘কিছ, স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান– এই নিয়ে আমি; আমার লেখাও। পৃথিবীতে মানুষের পারম্পর্যহীন জন্মলাভের ধারাবাহিকতায় এক অতি সাধারণ পরিবারে আমার জন্ম: আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে; বিহারের ভাগলপুর শহরে। হিসেবমতো অর্ধেক বয়স পেরিয়ে এলেও, একজন লেখকের পরিপূর্ণতা অর্জনের পক্ষে সাঁইত্রিশ কি কোনো বয়স ? জানি না। তবে আত্মজৈবনিক বা আত্ম-সমালোচনামূলক কিছু লেখার পক্ষে তো নয়ই। বিশেষত, সে যদি হয় আমার মতো কেউ, নগণ্য; অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো সম্পাদক কর্তৃক হঠাৎ একদিন যে আবিষ্কৃত হয়নি, বা আদিষ্ট হয়নি একটি উপন্যাস লিখে বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যকে চিরঋণী করে রাখার জন্যে; যে নয় পুরস্কৃত, প্রকাশমাত্র যার বই সংস্করণধন্য হয় না। আত্ম-প্রচার বা প্রতারণার জন্যে প্রকৃষ্ট এই সব উপায়ের কোনোটিই যার অধিগত নয়, সে শুধু তাকাতে পারে তার নিজের দিকে– ভারাক্রান্ত, কিছু বা অন্যমনষ্ক চোখে: ঝকঝকে কাচের টেবিলে অস্পষ্ট লেগে-থাকা চায়ের দাগের দিকে যেভাবে তাকাতে হয় কখনো কখনো। অস্পষ্টতার ভিতর থেকেই তখন ক্রমশ জন্ম নেয় এক বিশাল ও ব্যস্ত জগৎ– যেখানে রূপকথার জগৎ উন্মোচিত হবার আগেই থমকে যায় একটানা ঝিঁঝিঁর ডাকের স্তব্ধতায়; যেখানে প্রতিভা, প্রেরণা, প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি গালভরা কথার মূল্য নেই কোনো; যেখানে শুধুই স্মৃতি এক ও অসংখ্য; জলে জল লেগে থাকার মতো জড়িয়ে আছে পরস্পরকে।

আমি বিশ্বাস করি এ-অভিজ্ঞতা আমার একার নয়, নিশ্চিত আরও অনেকের। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো খটখটে টিউবওয়েলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক যে-যুবকটির হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার সমস্ত জ্বালার কেন্দ্রে আছে তৃষ্ণা, অথচ জল নেই কোথাও, তার; প্রয়োজন সত্ত্বেও ভিক্ষা চাইতে পারে না বলে প্রতিনিয়ত যে ঈর্ষা করে যায় ভিখারিকে, তার; প্রাণপণ আবেগ ও সততা নিয়েও শুধু পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধতায় যে প্রত্যাখ্যাত হলো, তার; তাদের এবং এমনিতরো আরও অনেকের। সাধারণ, অতি সাধারণ, এই সব মানুষ ও চরিত্রের সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত যে-আমি ব্যক্তি তার পার্থক্য ছিল না কোনো। কিংবা, থাকলেও ছিল একটি: তারা লিখতে পারে না, আমি পারি। তাদের জন্যে আমার যত সংকল্প ও প্রার্থনা কোনোদিনই কার্যকর হয়নি; দুঃখ থেকে দুঃখে আরও পরিস্ফুট হয়েছে শুধু।’

এমনই অন্তর্মুখী লেখক ছিলেন দিব্যেন্দুদা। গল্পের বিষয়বৈচিত্র, দেখার ও অভিজ্ঞতার সততা, লেখার ভঙ্গি এবং বিবরণের পরিমিতিবোধে তিনি অল্পদিনেই বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর যখন বইপত্র করার কথা উঠল, তিনি বলেছিলেন দেওয়ার মতো নতুন লেখা কিছু নেই। তবে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্প ছিল। সেগুলো নিয়ে কোনও সংকলনের কথা ভাবা যেতে পারে– তিনি এমনটা জানিয়েছিলেন।

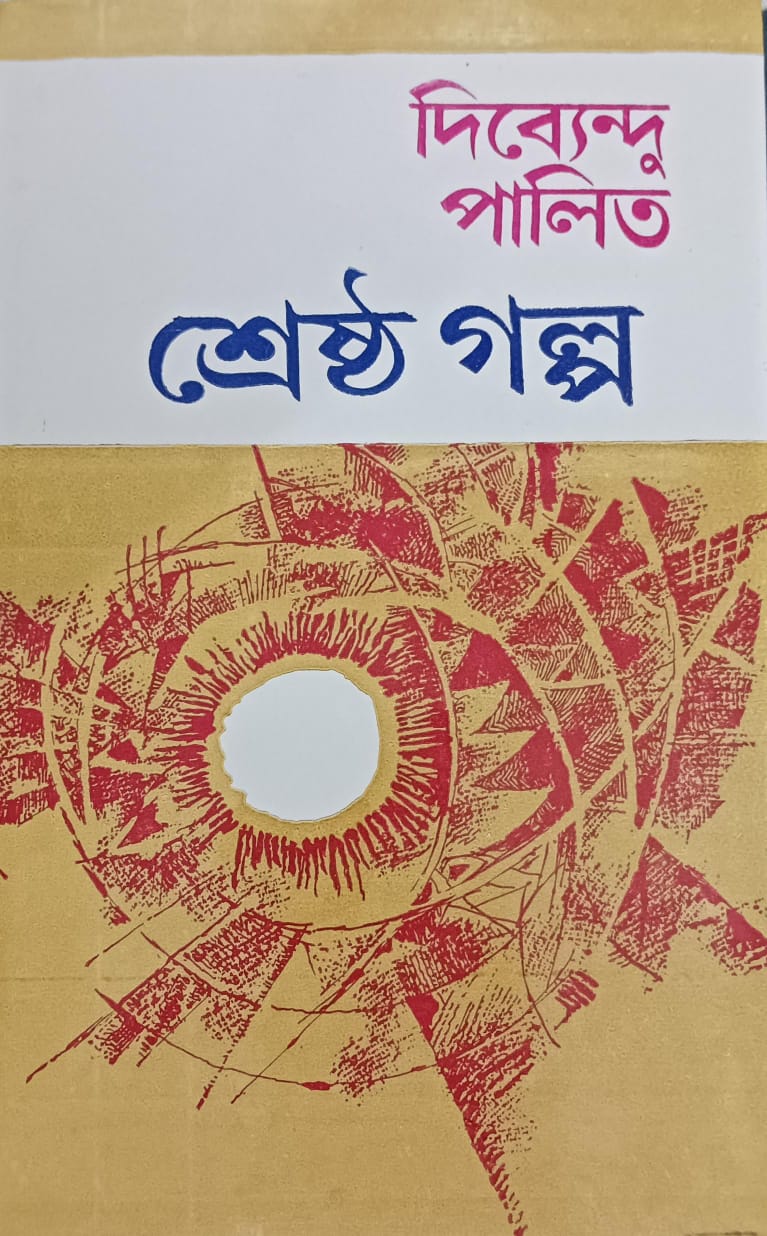

আমি যখন প্রকাশনা শুরু করি, তখন বইপাড়ায় বেঙ্গল পাবলিশার্সের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সিরিজের বেশ নাম। সম্পাদকের একটি সুলিখিত ভূমিকা সম্বলিত সেই সংকলনগুলি খুবই সুন্দর হত। আমিও চাইছিলাম দে’জ থেকে এরকম একটা সিরিজ করতে। ১৯৭৮ সালে প্রফুল্ল রায়ের বই দিয়ে আমার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ ছাপা শুরু, এখন এই সিরিজে ৪০টার ওপরে বই আছে। প্রফুল্লদার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশের পরের বছর ছেপেছিলাম প্রবোধকুমার সান্যালের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’। ১৯৮১-তে পুনর্মুদ্রণ করলাম ‘কবিমানসী’খ্যাত অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, আর তার পরের বছরে বেরুল নিমাই ভট্টাচার্যের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’। দিব্যেন্দুদা যখন গল্পের সংকলনের কথা বললেন তখন আমরা বুদ্ধদেব গুহর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’র কাজ শুরু করেছি। তাই ভাবলাম দিব্যেন্দু পালিতের মতো লেখকের বই থাকলে সেটা দে’জ পাবলিশিং-এর নতুন ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সিরিজের পক্ষে ভালোই হবে। আমি সেদিনই দিব্যেন্দুদাকে ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ করব বলে দিলাম। কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি আমাকে কিছু গল্প দিলেন, কাজও শুরু হল। ১৯৮৫ সালে সুধীর মৈত্রর মলাটে প্রকাশিত হল সে-বই। আমার মনে আছে, ওই একই দিনে বুদ্ধদেবদার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশের পর দিব্যেন্দুদার শ্রেষ্ঠ গল্পের আটটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নিজের বইয়ের লেখা নিয়ে তিনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। এখন বইখানা যেমনটি পাওয়া যায় সেটা তৃতীয় সংস্করণ থেকে মোটামুটি এই রকম চেহারা পেয়েছে। তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন অংশে আমি লিখেছিলাম– “প্রায় সম্পূর্ণ নতুন হয়ে প্রকাশিত হলো দিব্যেন্দু পালিতের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’-র এই তৃতীয় সংস্করণ। বর্তমান সংস্করণ পরিকল্পনায় সুযোগ নেওয়া হয়েছে পুনর্বিবেচনার, যাতে গল্প-নির্বাচনে ও রচনাকালের ধারাবাহিকতায় সংকলনটি আরও বেশি সাম্প্রতিক হয়ে ওঠে এবং লেখকের রচনা-বৈচিত্রর যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। পূর্ববর্তী সংস্করণ দু’টিতে ছিল ১৩৬৪ থেকে ১৩৯০ সালের মধ্যে প্রকাশিত ২২টি গল্প; পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৩৭৪ থেকে ১৩৯৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত ছাব্বিশটি গল্প। পূর্ববর্তী মুদ্রণের সাতটি গল্প (মাছ, দুঃসময়, জন্ম, মহাদশায়, মানুষের মুখ, গলি, নিত্যগোপালের পুত্রলাভ) বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, পরিবর্তে যুক্ত হয়েছে এগারোটি নতুন গল্প।” এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল গত শতকে নয়ের দশকের গোড়ায়। সেসময় তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকটি চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছিল। তিনি তখন থেকেই গড়িয়াহাটে ‘মেঘমল্লার’ আবাসনের বাসিন্দা। এই আবাসনের বিভিন্ন বাড়িতে আমাদের অনেক লেখক থাকতেন সেকথা আগেও বলেছি। বইয়ের সূত্রে এখানে দিব্যেন্দুদার কাছে আমিও গিয়েছি অনেকবার। ১৯৯১-এর ৩০ মার্চের চিঠিতে দিব্যেন্দুদা লিখেছিলেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

শ্রেষ্ঠ গল্প– এই সঙ্গে আরও তিনটি গল্পের সংশোধনী(পৃ. ১৪৬-১৭০) পাঠালুম। সপ্তাহ দুয়েকের ওপর হলো বঙ্কিমকে বলেছিলুম দেখা করতে, তোমাদের আর-একটি ছেলে– যে আনন্দবাজারে আসে, তাকেও বলেছিলুম। কেউই না আসায় আমার পুত্র মারফত এগুলি পাঠালুম। ভুল, ছাড় ইত্যাদির বহর দেখেই বুঝতে পারবে আমার কতটা পরিশ্রম এবং সময় যাচ্ছে, এবং হতাশ বোধ করার কারণ আছে। যাই হোক, আর অল্পই দেখা বাকি। সামনের সপ্তাহের গোড়ায় পেয়ে যাবে আশা করি। ইতিমধ্যে যা সংশোধিত হয়ে আছে, সোমবার পাঠিয়ে দিও। অফিসে। বইটা পয়লা বৈশাখ বেরুলে ভাল হয়। তুমি যদি সময় পাও একবার দেখা কোরো বা ফোনে কথা বোলো।…’

আমাদের প্রকাশনার কর্মী বঙ্কিম শী-র কথা আগেও এসেছে। এই চিঠিতে যে-আরেকজনের কথা বলা হয়েছে তিনি সম্ভবত জগন্নাথ ভট্টাচার্য– তাঁর কথাও বুদ্ধদেব গুহ প্রসঙ্গে বলেছি।

এই বইটি নিয়ে তিনি আবার একটি চিঠি লিখেছেন সে বছরের ২ এপ্রিল। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন–

‘২২ থেকে ২৬ সংখ্যক (পৃঃ ১৭৩-২১৩) পেজ প্রুফ দেখে দিয়ে গেলাম। অর্থাৎ শেষ গল্পটি পর্যন্ত। তুমি লক্ষ করবে কী অসংখ্য ভুল! ‘ব্রাজিল’ গল্পে ২-পৃষ্ঠা পুরো ছাড় গেছে পাণ্ডুলিপি থেকে। যেটা আরও আশ্চর্যেরও এবং দুঃখের– ত্রাতা (২৬ নং) গল্পটি আমি দিয়েছি অনেক পরে– যখন ভুল নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। কিন্তু, ওই গল্পেও অন্যান্য গল্পের মতো লজ্জাকর সংখ্যক ভুল এবং ছাড়। এটা কী করে হলো!

দে’জ এর শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে কাজের ধারা দেখে শঙ্কিত হচ্ছি। যদি কোনও কারণে আমি পেজ না দেখতাম, তাহলে এই অবস্থায় বইটি ছাপা হলে আমরা কোন সুনামের সম্মুখীন হ’তাম ভেবে দেখো। মনে হয় তোমার কিছু করার দরকার।

প্রীতিসহ

দিব্যেন্দুদা’

এই চিঠিতে দিব্যেন্দুদা কম্পোজ ও প্রুফ দেখায় বেশ কিছু অসঙ্গতির কথা বলেছেন। একজন প্রকাশকের এতে উষ্মার কোনও কারণ আমি দেখি না। কেননা, একটি বইয়ের নির্মাণ কোনও একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। বইয়ের বর্ণবিন্যাস এবং প্রুফ দেখা বা কপি এডিটিংয়ের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রকাশনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এই কাজগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, প্রকাশনা দপ্তরে তেমন পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। আমার প্রকাশক জীবনে এরকম ঘটনা থেকে আমি সব সময় শিক্ষা নেওয়ারই চেষ্টা করেছি। দিব্যেন্দুদা তাঁর বইয়ের অসংগতির কথা জানাতেই আমি বইটির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ব্যাপারটা জানিয়ে বিশেষ নজর দিতে এবং ভুল থেকে শেখার বার্তাই দিয়েছিলাম। আমার মনে আছে এই নিয়ে দিব্যেন্দুদাও একদিন আমাদের দপ্তরে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তবে তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’র তৃতীয় সংস্করণ যখন শেষের দিকে, সেসময় আমাদের প্রকাশনার প্রুফ দেখা এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন সুবীর ভট্টাচার্য। সুবীরদা দায়িত্ব নেওয়ার পরে এই ধরনের সংকট অনেকটাই কাটানো গিয়েছিল।

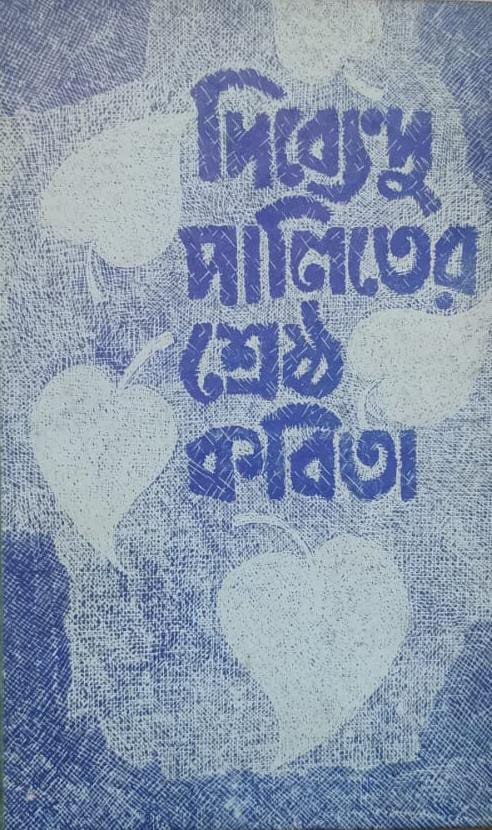

দিব্যেন্দু পালিতের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশের দু’-বছর পরে আমি ছাপলাম তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। পূর্ণেন্দুদার দুর্দান্ত মলাটে সেই বইয়ের ভূমিকায় দিব্যেন্দুদা লিখেছেন– ‘এই সংকলন প্রকাশের আগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রকাশক-বন্ধু সুধাংশু দে’র। প্রকাশনকর্মে পুরো দায়িত্ব নিয়েছেন সুবীর ভট্টাচার্য এবং সহায়তা করেছেন শ্যামল রায়চৌধুরী। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।’

কথাসাহিত্যে দিব্যেন্দু পালিতের এতটাই প্রসিদ্ধি– তিনি যে কবিতাও লিখতেন তা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। কলকাতায় এসে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসু-প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ছাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু তার অনেক আগে, ভাগলপুরে থাকাকালীনই তিনি বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন। ‘কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান’ গদ্যে তিনি লিখেছেন– ‘তখন কলকাতা থেকে ঢের দূর মফঃস্বলে যে দুটি সাহিত্যের কাগজ মূল্যবান ও সহজলভ্য ছিল, তার একটি ‘দেশ’, অন্যটি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়। স্কুলের শেষ দিকেই এই দু’টি কাগজের প্রতি আমার আকর্ষণ হয়ে ওঠে প্রবল। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, চতুরঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও পাওয়া যেত কখনোসখনো। কলেজে ডাকেই আমি বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকার গ্রাহক হয়ে যাই। ত্রৈমাসিক কাগজ, তাও বেরুত না নিয়মিত; এ-জন্যে প্রায়ই অনুযোগ করে চিঠি দিতাম কবিতাভবনের ঠিকানায়। প্রায় পত্রপাঠ কাগজের খবর নিয়ে আসত ‘বু-ব’ স্বাক্ষরিত পোস্টকার্ড। বুদ্ধদেব বসু যেদিন মারা যান সেদিন তাঁর বাড়ির সিঁড়িতে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে পড়ে, কোনো লেখকের স্বাক্ষরিত চিঠি আমি প্রথম তাঁর কাছ থেকেই পাই।…’

দিব্যেন্দুদা ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র ভূমিকায় লিখেছিলেন–

‘‘শ্রেষ্ঠ’ বললেই কেমন একটা দাবি এসে যায়, চেঁচিয়ে নিজেকে জাহির করার প্রবণতাও। সেরকম কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। কবিতার ভিতর-মহলে প্রায় তিরিশ বছর ঘোরাফেরা ক’রে বুঝেছি, শব্দের পর শব্দের নির্মাণে ক্ষরণ যতোটা ধরা পড়ে, ক্ষত ঠিক ততোটা নয়। যা লিখতে চেয়েছি আর যেভাবে, তা ঠিকঠাক পেরে না ওঠার অভিমান থেকেই আবার জন্ম নিয়েছে নতুন ক’রে লেখার চেষ্টা। সেই চেষ্টা এখনো চলেছে।

এই সংকলন তাই ‘শ্রেষ্ঠ’ নয়; ১৯৫৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত যত কবিতা লিখেছি, তার একটি ধারাবাহিক এবং নির্বাচিত সংগ্রহমাত্র। সংকলনের অন্তর্ভূত কবিতাগুলির প্রাথমিক নির্বাচন করেছেন স্নেহভাজন তরুণ কবি সমরেন্দ্র দাস।…’

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র পর দে’জ পাবিলিশিং থেকে ১৯৯০-এর বইমেলায় প্রকাশিত হয় দিব্যেন্দুদার উপন্যাস ‘অনুসরণ’। এই বই প্রকাশের সময় আনন্দবাজারের প্যাডে দিব্যেন্দুদা আমাকে লিখেছিলেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

যাওয়া হচ্ছে না সময়াভাবে। ‘অনুসরণের’ উৎসর্গ, এই লেখকের বই, প্রচ্ছদশিল্পীর নাম ইত্যাদি এই সঙ্গের কাগজে পাঠালাম। সামনের সপ্তাহে আসব।

শুভেচ্ছা

দিব্যেন্দুদা’

দিব্যেন্দুদাকে নিয়ে লিখতে বসে সঙ্গের কাগজটাও ভালো করে দেখলাম। সত্যিই ছবির মতো সাজিয়ে দিয়েছিলেন বইটির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় নির্দেশ। এই উপন্যাসের প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন কৃষ্ণেন্দু চাকী। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বিশিষ্ট প্রকাশক বাদল বসু আর তাঁর স্ত্রী কুমকুম বউদিকে। ‘অনুসরণ’ আসলে ‘অনুসরণ’ এবং ‘সিঁড়ি’– এই দু’টি ছোট উপন্যাসের একত্র সংস্করণ।

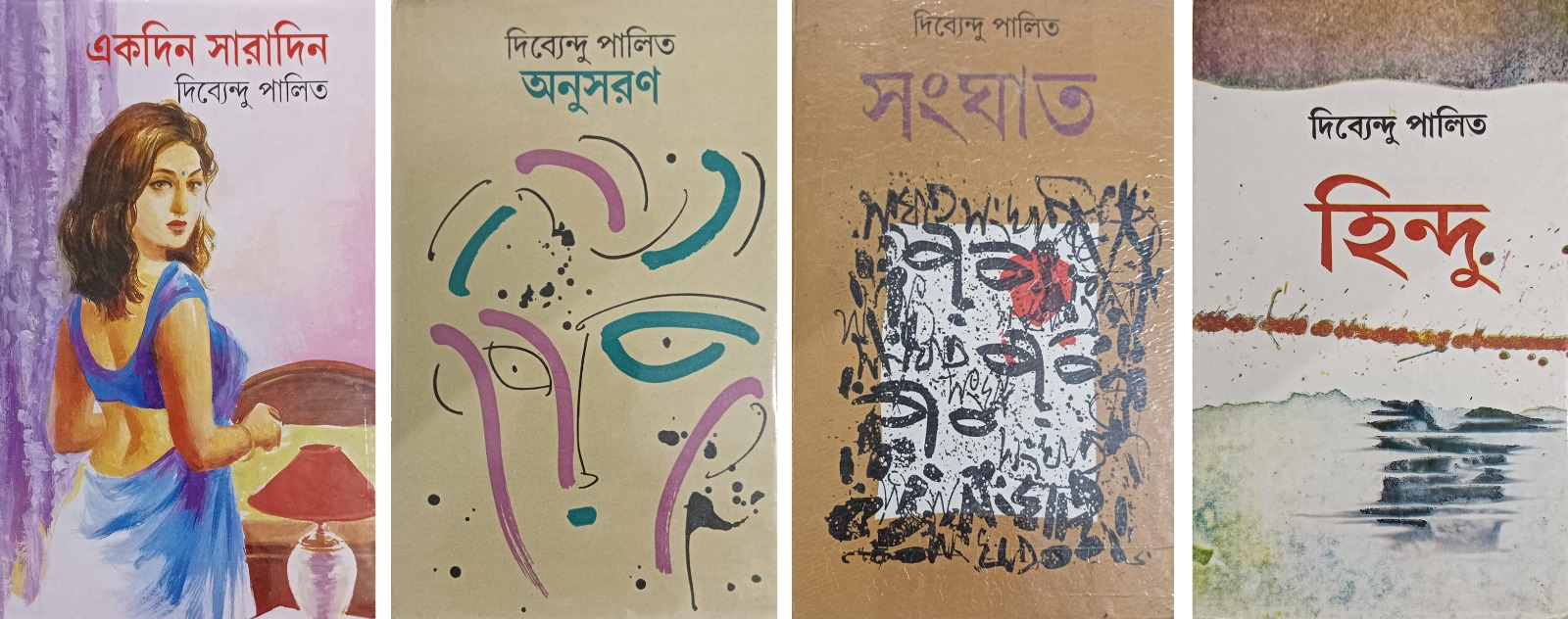

১৯৯২-এ দে’জ থেকে প্রকাশিত তাঁর পরের উপন্যাস ‘সংঘাত’-এর দু-বছর পর আমি ছেপেছিলাম তাঁর নতুন গল্পের বই ‘হিন্দু’। কৃষ্ণেন্দু চাকী-র প্রচ্ছদে ছাপা বইটিতে মোট ১২টা গল্প ছিল। দে’জ থেকে দিব্যেন্দু পালিতের শেষ বই– ‘একদিন সারাদিন’ ছাপা হয়েছিল ২০০৩ সালের বইমেলার সময়। এটিও ছিল দু’টি ছোট উপন্যাসের সংকলন– ‘একদিন সারাদিন’ আর ‘গলির মধ্যে গলি’।

আমি দে’জ পাবলিশিং থেকে দিব্যেন্দুদার প্রচুর বই করিনি, কিন্তু কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বই করেছি। তিনি যে প্রচুর লিখতেন এমনও নয়। মাত্র ছ’-টা বই দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হলেও তাঁর সঙ্গে চিরকালের মতো আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রতি বছর পয়লা বৈশাখের দিন তিনি আমাদের দোকানে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, ১৯৮৬ সালে যখন বাবুর সঙ্গে মানুর বিয়ে হল, তখন কলকাতায় প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের মাঠে। সেখানে কাদের দিয়ে কেটারিং করানো হবে তাই নিয়ে যখন চিন্তা করছি তখন দিব্যেন্দুদাই পরামর্শ দেন বিজলি গ্রিলের সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর সঙ্গে বিজলি গ্রিলের বহুকালের সম্পর্ক। যতদূর শুনেছি ভবানীপুরে এই প্রতিষ্ঠানের আদি দোকানে দিব্যেন্দুদারা একসময় আড্ডা দিতেন। বাবুর বিয়ের সময় দিব্যেন্দুদা সেই যে তপন বারিকের (বাপিদা) সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, আজও আমাদের বাড়ির যে কোনও অনুষ্ঠানে আমরা বাপিদার ওপরেই খাওয়া-দাওয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি।

নয়ের দশকেরই কোনও সময় দিব্যেন্দুদা একবার ক্রিসমাসের ছুটিতে সপরিবারে দিঘা যাবেন বলে ঠিক করেন। সেসময় তিনি তাঁর ছেলের হাতে যে চিরকুটটি পাঠিয়েছিলেন আজও সেটা আমার কাছে আছে। সেই চিরকুটে লিখেছিলেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

জরুরি। দিন তিন চারের জন্য দীঘায় যেতে চাই, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তোমার হোটেলে একটি ভাল ঘরের (বাথরুম সহ) ব্যবস্থা করে দেবে কি? তারিখ ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ফিরব ২৯ ডিসেম্বর। ব্যবস্থা করে দিলে উপকার হয়। পুত্রকে জানিও।…’

এখন আর সবটা মনে পড়ছে না। তবে দিব্যেন্দু পালিত দিঘা যেতে চাইছেন জেনে আমি তাঁর থাকার ব্যবস্থা করব না এমনটা কখনওই হতে পারে না। নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা সেসময় করতে পেরেছিলাম।

দিব্যেন্দুদা প্রায় প্রতি বছরই বাংলা নববর্ষের দিন দে’জ পাবলিশিং-এ আসতেন সেকথা বললাম। তাঁর শেষবার আসাটা ছিল বড়ই হৃদয় বিদারক। সেটা ২০১৮ সাল, দিব্যেন্দুদা প্রয়াত হওয়ার আগের বছর। পয়লা বৈশাখের দিন অপু মহাত্মা গান্ধী রোডে কাউকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরছিল আমাদের ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট যেখানে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে এসে মেশে, সেই মোড়ের কাছে গাড়িতে বসা এক ভদ্রলোক তাকে জিগ্যেস করেন দে’জ পাবলিশিংটা কোথায়? অপুকে ভদ্রলোক চিনতে পারেননি, অপুও তাঁকে চিনতে পারেনি। সে গাড়ির চালককে আমাদের দোকানের দিকে ইঙ্গিত করে। তখন ভদ্রলোক বলেন একটু অপুকে ডেকে দিতে। অপু নিজের পরিচয় দিতে তিনি নিজের নাম বলে আমাকে ডেকে দিতে বলেন। গোটা ঘটনার আকস্মিকতায় অপু হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আসলে অসুস্থতায় দিব্যেন্দুদা তখন ন্যুব্জ হয়ে গেছেন। আমাকে অপু খবর দিতেই আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। প্রফুল্লদা সহ অন্য অনেক লেখকও বেরিয়ে আসেন। সেবারই আমি দিব্যেন্দুদাকে শেষবার প্রণাম করি।

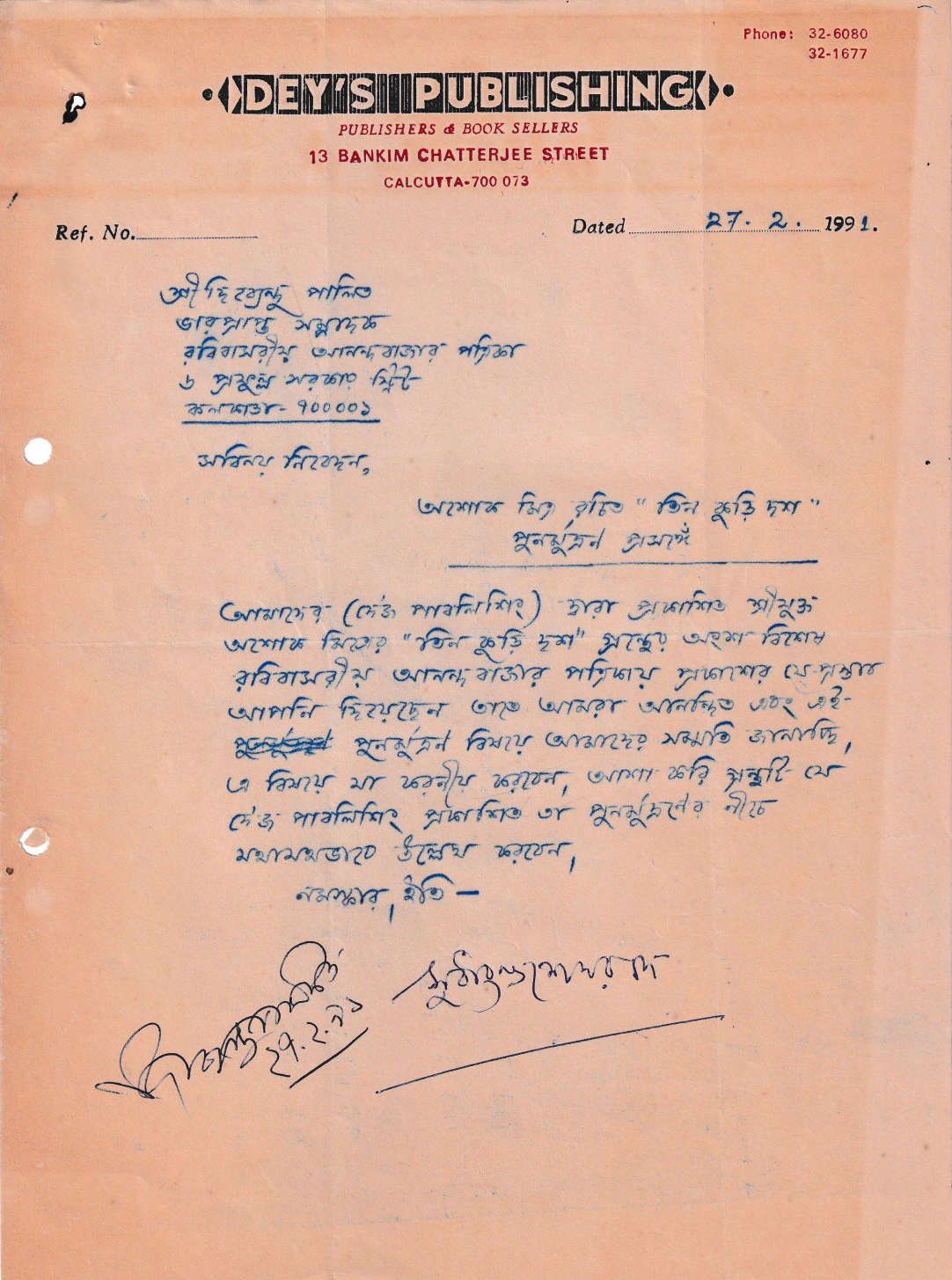

দিব্যেন্দুদার চিঠিপত্রের মধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১-এর একটা চিঠিতে দেখছি আমি লিখেছি–

‘শ্রীদিব্যেন্দু পালিত

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট

কলকাতা–৭০০০০১

সবিনয় নিবেদন,

অশোক মিত্র রচিত ‘তিন কুড়ি দশ’ পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

আমাদের (দে’জ পাবলিশিং) দ্বারা প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অশোক মিত্রের “তিন কুড়ি দশ” গ্রন্থের অংশ বিশেষ রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের যে-প্রস্তাব আপনি দিয়েছেন তাতে আমরা আনন্দিত এবং এই পুনর্মুদ্রণ বিষয়ে আমাদের সম্মতি জানাচ্ছি। এ বিষয়ে যা করণীয় করবেন। আশা করি গ্রন্থটি যে দে’জ পাবলিশিং প্রকাশিত তা পুনর্মুদ্রণের নীচে যথাযথভাবে উল্লেখ করবেন।

নমস্কার। ইতি–

সুধাংশুশেখর দে’

চিঠির নীচে দিব্যেন্দুদাও সই করেছেন দেখছি। আসলে তার আগের বছরই নভেম্বরে আমরা অশোক মিত্রর (আই সি এস) স্মৃতিকথা ‘তিন কুড়ি দশ’-এর প্রথম খণ্ডটা প্রকাশ করেছি। অশোক মিত্র এবং তাঁর স্মৃতিকথা ‘তিন কুড়ি দশ’-এর কথা এর আগে একবার উল্লেখ করেছিলাম বিক্রমাদিত্য (অশোক গুপ্ত) প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে। আমাদের সঙ্গে অশোক মিত্রের পরিচয়ের সূত্র বিক্রমাদিত্যই। অশোক মিত্র ১৯৪০ সালে ভারতের সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। প্রথমে অবিভক্ত, পরে বিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় নানাধরনের প্রশাসনিক কাজ করেছেন। তিনি ১৯৫০-৫৮-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জনগণনার কাজ পরিচালনা করেছেন। ১৯৫৮ সাল থেকে দিল্লি প্রবাসী হন। ১৯৫৮ থেকে দশ বছর কাজ করেছেন ভারতের সেনসাস কমিশনার হিসাবে। কর্মজীবনের শেষের দিকে অধ্যাপনাও করেছেন। বিচিত্র জীবন তাঁর আর বিপুল অভিজ্ঞতা। ‘তিন কুড়ি দশ’-এর চতুর্থ খণ্ডে তিনি লিখেছেন– ‘১৯৪০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত, বিশেষত ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪, আঁতিপাঁতি করে সারা পশ্চিমবঙ্গ দেখে বেরিয়েছি– পশ্চিমবঙ্গের এমন গ্রাম কমই ছিল যেখানে বা যার পাঁচ মাইলের মধ্যে স্বয়ং যাইনি বা স্বচক্ষে দেখিনি’। অশোক মিত্রর এতটা পরিচয় আমার জানা না থাকলেও তাঁর শিল্প বিষয়ক লেখালিখির কথা আমার জানা ছিল। ‘পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা’, ‘ভারতের চিত্রকলা’, ‘ছবি কাকে বলে’ ইত্যাদি বইয়ের কথা আমি জানতাম। বিক্রমাদিত্য আমাকে জানিয়েছিলেন আশোকবাবু ইংরেজিতে স্মৃতিকথা লিখেছেন– ‘থ্রি স্কোর অ্যান্ড টেন’। এই ইংরেজি লেখার কিছু-কিছু অংশ ততদিনে তিনি অনুবাদও করেছিলেন। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের কথাতেই তিনি বইটি বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। তারপর তো তাঁর ইংরেজি স্মৃতিকথাকে ছাপিয়ে যায় বাংলা স্মৃতিকথা ‘তিন কুড়ি দশ’।

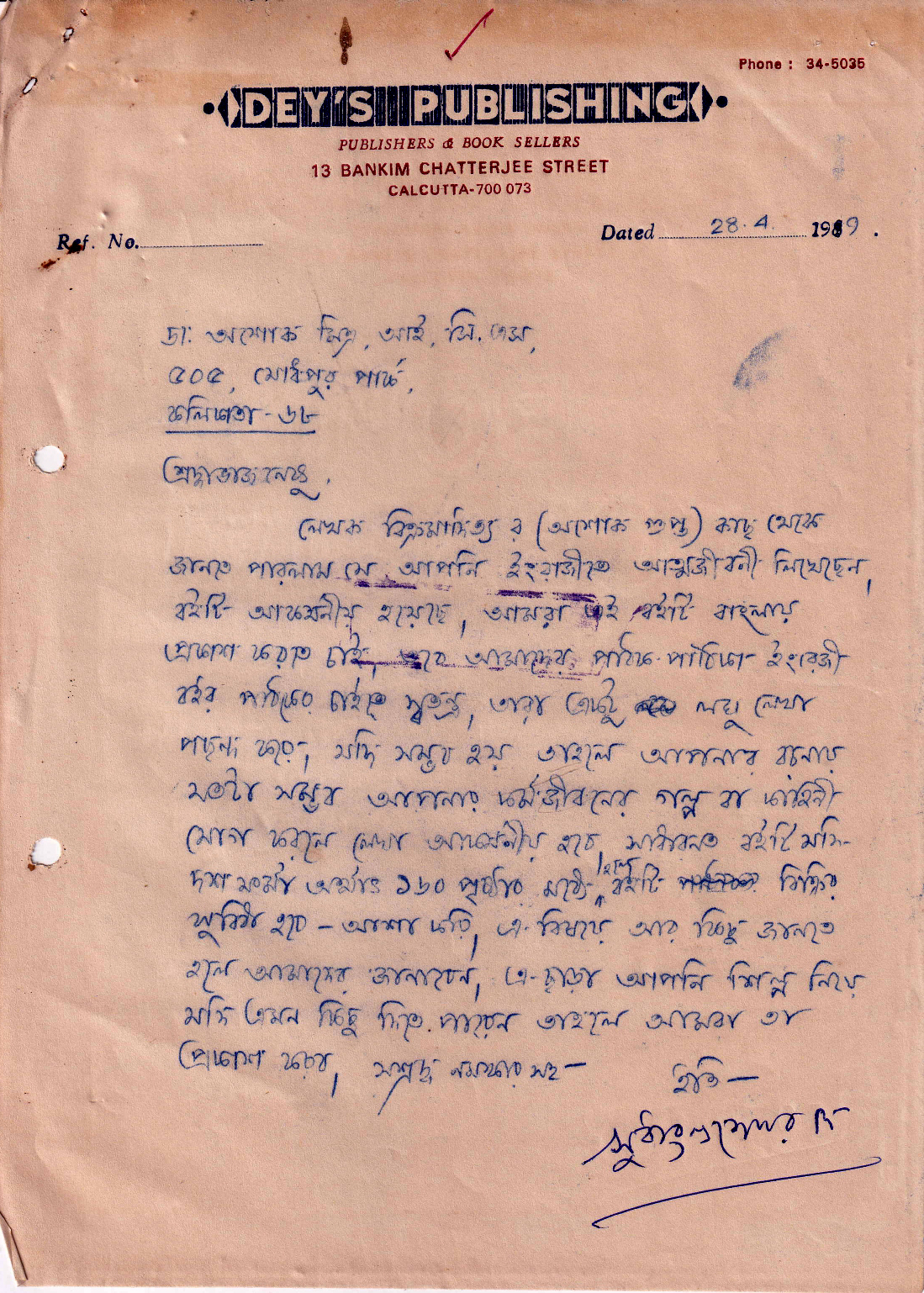

অশোক মিত্রকে বাংলায় স্মৃতিকথা প্রকাশ করতে চেয়ে আমি যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটি ২৮ এপ্রিল ১৯৮৯ সালে লেখা। সেই চিঠিতে আমি লিখেছিলাম,

‘শ্রদ্ধাভাজনেষু,

লেখক বিক্রমাদিত্যর (অশোক গুপ্ত) কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আপনি ইংরাজীতে আত্মজীবনী লিখেছেন। বইটি আকর্ষণীয় হয়েছে। আমরা এই বইটি বাংলায় প্রকাশ করতে চাই। তবে আমাদের পাঠক-পাঠিকা ইংরেজী বইর [য.] পাঠকের চাইতে স্বতন্ত্র। তারা একটু লঘু লেখা পছন্দ করে। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার রচনায় যতটা সম্ভব আপনার কর্মজীবনের গল্প বা কাহিনী যোগ করলে লেখা আকর্ষণীয় হবে। সাধারণত বইটি যদি দশ ফর্মা অর্থাৎ ১৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে হলে বইটি বিক্রির সুবিধে হবে– আশা করি। এ-বিষয়ে আর কিছু জানতে হলে আমাদের জানাবেন। এছাড়া আপনি শিল্প নিয়ে যদি এমন কিছু দিতে পারেন তাহলে আমরা তা প্রকাশ করব।…’

কাগজপত্রের মধ্যে দেখছি বিক্রমাদিত্যই এই চিঠির মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন। যাইহোক, প্রথমে ১৬০ পাতার বইয়ের কথা বললেও শেষ পর্যন্ত পাঁচটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয় ‘তিন কুড়ি দশ’। এই বইটিকে বলা চলে বিংশ শতাব্দীর ধারাবিবরণী। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতা– গত শতকে ভারতের যাবতীয় বড় ঘটনার সাক্ষী। সেইসঙ্গে তাঁর লেখার হাতও অসাধারণ। সব মিলিয়ে বিপুল এই স্মৃতিকথা প্রকাশের পরই পাঠক মহলে সাড়া ফেলে দেয়। বহুদিন ধরে লেটার প্রেসে ছাপা ছোটো-ছোটো পাঁচটি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি পাঁচটি বই নতুন চেহারায়, দু-খণ্ডে রয়্যাল সাইজে আবার প্রকাশিত হয়েছে।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……

পর্ব ৪৯। রবিশংকর বলের মতো উর্দু সাহিত্যের এত নিবিষ্ট পাঠক খুব কমই দেখেছি

পর্ব ৪৮। দেবেশ রায়ের যেমন ‘বৃত্তান্ত’, আফসার আমেদের তেমন ‘কিস্সা’

পর্ব ৪৭। বই বাঁধানো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই ‘মহাভুল’ শুধরে নিয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved