“…বেশ কিছু পরিচ্ছেদ লেখার পর টের পেলাম, এই কাহিনি লিখতে বহু বছর লেগে যাবে। থামিয়ে দিলাম লেখা। সম্পাদক নাছোড়। এদিকে গল্পের পরিণতিও আমি দেখতে পাচ্ছি। মওলানার ছেলেদের নৈরাজ্যবাদী করব। আমার মধ্যে যে অ্যান্যার্কিজমের ঝোঁকটা আছে। কীভাবে শেষ করব ভেবে পাচ্ছি না। প্রচণ্ড অস্থিরতা। বাড়ির টেবিল থেকে তুলে নিলাম বোদলেয়রের ‘ফ্লাওয়ারস অফ ইভিল’। একটা লাইনে চোখ আটকে গেল। মনে হল এই লাইনটাকে হেডলাইন করে লিখে গেলে আমার কাহিনিটা গন্তব্যে পৌঁছবে।”

৫৩.

সিরাজদার প্রথম উপন্যাস লেখার ইতিহাসটা বেশ চিত্তাকর্ষক। তিনি ততদিনে আলকাপের দলে প্রায় ছ’-বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। আলকাপের দলে যোগ দেওয়ার পিছনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নির্দেশ এবং তাঁর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার একটা জায়গা ছিল। একটা সময় পর্যন্ত সিরাজদাদের আলকাপ লোকনাট্যের দল হাটে-মাঠে কী অভিনয় করে বেড়াচ্ছে, সেটা বহরমপুরে গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বকে দেখাতে হত। সিরাজদা বলেছেন, ‘ড্রামাগুলি লিখিত নয়। কোনো একটা গ্রামের উদ্দেশে যেতে-যেতে গাছতলায় বসে কলাকুশলীদের গল্প শোনাতাম। ওইভাবে প্রচার হত মার্কসবাদ।’ কিন্তু শিল্পের একটা নিজস্ব মায়া আছে, যা হয়তো সমস্ত উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যায়। সিরাজদাও সেভাবে গণনাট্য সংঘ বা নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান ছাপিয়ে শিল্পের প্রেমে পড়েন। জীবনে আসে নতুন বাঁক। কিন্তু ওস্তাদ ঝাঁকসু তাঁকে একদিন গঙ্গার পাড়ে বসে বলেছিলেন, ‘আপনি একজন লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক, আপনি এদের মধ্যে থাকলে পড়ে যাবেন’, কথাটা নিশ্চয়ই সিরাজদার মনে প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু আলকাপের দল ছেড়ে ফের জীবনের পুরনো ছন্দে, লেখালিখিতে ফেরার প্রত্যক্ষ কারণটাও কম বিচিত্র নয়।

একদিন তিনি বসে ছিলেন কোনও এক দূর মফস্সলে বা গ্রামের চায়ের দোকানে। সেই সাদামাটা চায়ের দোকানে বহুকাল পরে কলকাতার খবরের কাগজ দেখলেন। এই একটা খবরের কাগজ তাঁকে কলকাতায় যেতে ব্যগ্র করে তুলল। তিনি লিখছেন, ‘কলকাতার জন্যে আবার লোভ জেগে উঠল। কলকাতা এক উজ্জ্বল মায়া। মানুষকে সর্বস্বান্ত করতে তার তুলনা নেই।’ এর আগে তিনি ১৯৪৯-’৫০ সাল নাগাদ একবার কলকাতায় এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য। কিন্তু নগর কলকাতা তাঁকে নিজের করে নেয়নি, সেই যন্ত্রণাটাও তাঁর মনের মধ্যে ছিল। যাই হোক, সেই খবরের কাগজ তাঁকে যে-ঝাঁকুনি দিল তারই প্রতিক্রিয়াতে তিনি আলকাপের দল ছাড়লেন।

বাড়ি ফিরতেই একলিমা বেগম এক ষোড়শীর ছবি দেখিয়ে তাঁর কাছে জানতে চান পছন্দ কি না। হাসনেআরাকে (পরে আমার টুনু-বউদি) দেখে সিরাজদার পছন্দও হয়। তারপর ‘ঈষৎ পূর্বরাগ’-এর পর তাঁরা বিয়ে করেন, সেটা ইংরেজি ১৯৫৬ সাল। সিরাজদা লিখছেন, “বিয়ের আগের চিঠিচাপাটিতে তাকে জানাবার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, আমি আসলে ‘সাহিত্যিক’! ঘরে এসে সে প্রমাণ দাবি করে বসল। দু-বছর কেটে গেল প্রমাণ দিতে। লিখে ফেললাম বড়োসড়ো এক উপন্যাস।” সে-উপন্যাস অবশ্য তখন অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। পরে সেটিই ‘কিংবদন্তির নায়ক’ নামে প্রকাশিত হয়– যদিও সিরাজদার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস এটি নয়।

সম্ভবত ১৯৬৪ সালে তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় চলে আসার পিছনে তাঁর বন্ধু অকালপ্রয়াত কবি শেখ আবদুল জব্বারের একটা ভূমিকা ছিল। শেখ আবদুল জব্বার বন্ধুকে লিখেছিলেন মুর্শিদাবাদের পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে আসতে এবং সিরাজদা কলকাতায় এলে তিনিই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। তারপর শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখপত্র ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যোগ দেন।

এরপর এই শহরে থেকেই তাঁর যাবতীয় লেখালিখি। ‘নীলঘরের নটী’ তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। ‘অয়ন’ নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনে ১৯৬৬-তে ‘নীলঘরের নটী’ প্রথম ছাপা হয়েছিল। ‘অয়ন’ পত্রিকায় উপন্যাসটা পড়ে প্রসূনদা (প্রসূন বসু) ‘নবপত্র’ থেকে বইটি প্রকাশ করেন।

সিরাজদাকে দিয়ে প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস লেখান ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্র রায়, সেই উপন্যাসের নাম ‘বন্যা’। সম্পাদক মণীন্দ্র রায়ের সঙ্গে সিরাজদার অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক ছিল, তা আগেই লিখেছি। তাঁরই অনুরোধে তিনি চটজলদি ‘ছায়া পড়ে’ রহস্য-উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ‘অমৃত’ পত্রিকায় লিখতে রাজি হয়েছিলেন। এই ডিটেকটিভ লেখাটি ছাপা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “[‘অমৃত’ পত্রিকায়] তারাশঙ্করের ধারাবাহিক শেষ হয়েছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র শুরু করবেন। ফিল আপ দ্য ব্ল্যাঙ্কস করব আমি।”

‘ভাণ্ডার’ পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করলেও আর্থিকভাবে সে-কাজ খুব আকর্ষণীয় ছিল না। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় যোগদানের পর তিনি আর্থিক সংকট খানিকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। তাঁর ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’-য় যোগদানের পিছনে প্রধান ভূমিকা ছিল সন্তোষকুমার ঘোষের। সন্তোষদা ‘আনন্দবাজার’-এর বার্তা সম্পাদক হওয়ার পর বাংলা সংবাদপত্রের জগতে অনেক বদল ঘটে। আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে অনেক সাহিত্যিক চাকরিও পান। সিরাজদা সেদিনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, ‘১৯৬৯-এ আমার জীবনে একটা বাঁক দেখা গেল। শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে পরিচয় থেকে এই বাঁক শুরু। মাঝে-মাঝে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলত, সন্তোষদা তোমার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। একদিন সকালে সেলুনে চুল কাটতে গেছি। একটা কালো অ্যামবাসাডার এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল আচমকা। অনেক গুজব শুনতাম। তাই আতঙ্ক ও বিস্ময় ছিল মানুষটি সম্পর্কে। মুখোমুখি হতেই আত্মার আত্মীয় হয়ে গেলাম পরস্পর। ওঁর নিরন্তর অস্থিরতা, তাঁর প্রাণ-চঞ্চলতা, আবেগ ও হঠকারিতা ছিল আমার মুহুর্মুহু বিস্ময়ের কারণ। আটকে পড়া তুমুল নদীর মতো সেই উপচে-ওঠা প্রক্ষোভ আমাকে শিহরিত করেছে। আমার তখন এক আর্থিক দুঃসময় চলছিল। একদিন গিয়ে দেখি পাঁচশো টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বললেন, নাও। ফিচার লিখে শোধ করবে। চোখে জল এসে গেল। দু-তিনটে বছর ছায়ার মতো সঙ্গে ঘুরেছি। তবু চিনতে পেরেছি, না চেনা হয়নি, জানি না। ১৯৭৩-এর মার্চে এক সকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে আমার তিনতলার ফ্ল্যাটের সিঁড়ি ভেঙে এসে হাসিমুখে বললেন, আনন্দবাজার পত্রিকায় তোমার চাকরির খবর নিয়ে এলাম। কিন্তু তুমি তো জানো, সন্দেশ আমি খাই না।’

ধীরে-ধীরে সিরাজদার উপন্যাস লেখায় গতি আসে। তাঁর সব উপন্যাসের প্রকাশক যে আমি ছিলাম, তা নয়। কিন্তু আমাদের কাউন্টারে বসে পাঠকের মুখে-মুখে ‘তৃণভূমি’, ‘জানমারি’, ‘সোনালী আঙুর’, ‘উত্তর জাহ্নবী’– এই সমস্ত উপন্যাসের নাম শুনতাম।

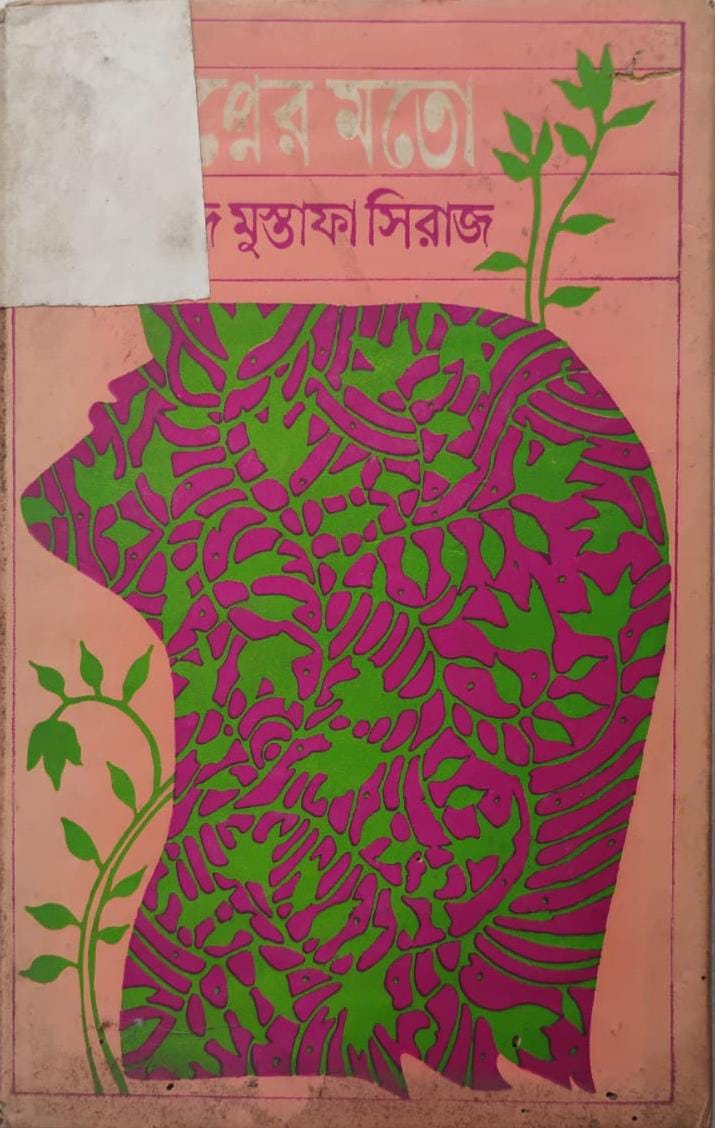

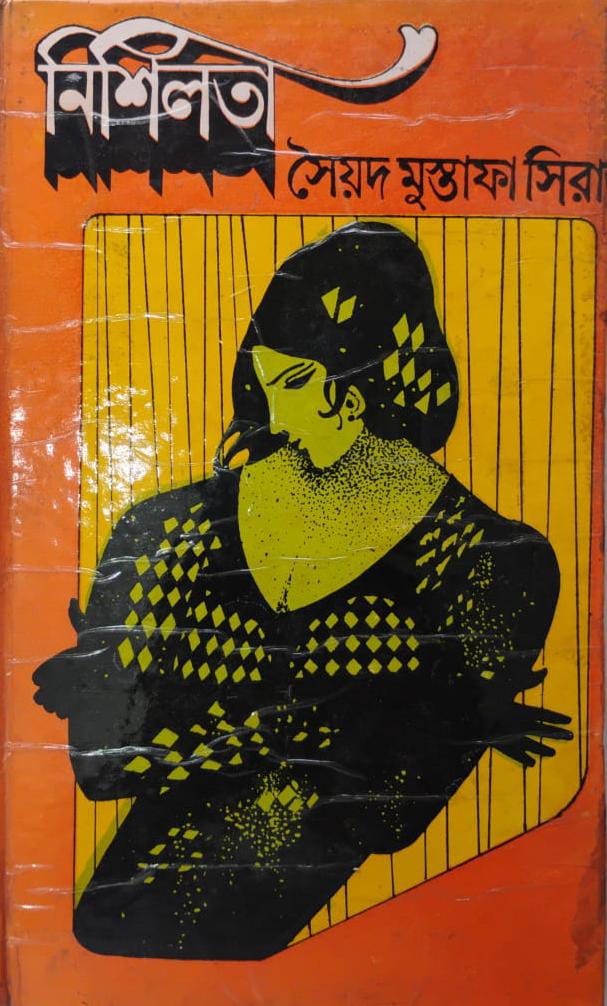

দে’জ থেকে সিরাজদার ‘মায়ামৃদঙ্গ’, ‘আনন্দমেলা’র পর ১৯৮০ সালে আমি তাঁর দু’টি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলাম– ‘স্বপ্নের মতো’ এবং ‘নিশিলতা’। দু’টি বইয়েরই মলাট গৌতম রায়ের করা। ‘স্বপ্নের মতো’ ছেপেছিলাম মনমোহন বোস স্ট্রিটে সুরেন্দ্রনাথ দাসের বাণীরূপা প্রেস থেকে, আর ‘নিশিলতা’ শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে পঞ্চানন জানার জানা প্রিন্টিং কনসার্ন থেকে ছাপা হয়েছিল।

গ্রামীণ মেলার পটভূমিতে লেখা ‘নিশিলতা’ আমার নিজের খুব পছন্দের উপন্যাস। বাংলার গ্রামীণ মেলাগুলোর খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন মেলা কার্যত একটা চলমান পরিবার। মোটামুটি বর্ষার দিনগুলো বাদ দিলে সারাবছর একদল মানুষ নিজেদের দোকান-পসরা নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। তাদের জীবনে একটা গতিশীলতা আছে। অনিশ্চয়তাও কম নেই, পাওয়া আছে, খোয়ানোও আছে। ‘নিশিলতা’ উপন্যাস আমার মতে, সিরাজদার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি লেখা। দে’জ পাবলিশিং-এর শুরু থেকে বহুদিন পর্যন্ত আমাদের সব বইয়ের প্রুফ আমি অন্তত একবার পড়ে দেখতাম– সেকথা আগেও বলেছি। সেজন্যই হয়তো ‘নিশিলতা’ উপন্যাসে মেলা নিয়ে একটা ছোট্ট অংশ বহুদিন ধরেই আমার মনে গেঁথে আছে। এই লেখার সময় বই খুলে সেই বিবরণটা খুঁজতে গিয়ে পেয়েও গেলাম।

উপন্যাসের নবম অধ্যায়ের শুরুতেই সিরাজদা লিখছেন, ‘…মেলা একটা দেখনদারির জায়গা। ভালো দেখাও, মন্দ দেখাও, চূড়ান্ত দেখাও! এ যেন মানুষের ইচ্ছা সাধ প্রবৃত্তির না-মেটাগুলোর বৎসরান্তিক প্রদর্শনী। যেগুলো মেটে না, সেগুলো উন্মোচন করে বসে থাকা। হৃদয় খুলে বসে থাকা জনপদের বাইরে প্রান্তরে। হনুমানের মতন শুধু ওখানে তো রাম নাম লেখা নেই, রাবণও খোদাই করা রয়েছে; সু আছে, কু আছে। সকলই প্রকট হয় উন্মোচিত এই পটে।’ হয়তো আমার প্রতিটি শব্দ হুবহু মনে ছিল না। কিন্তু সিরাজদার এই বর্ণনাটা আমি কোনও দিন ভুলব না।

আমার ধারণা ‘নিশিলতা’ লেখকের নিজেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কেননা তিনি এর উৎসর্গের পাতায় লিখেছিলেন, ‘সহধর্মিণী শ্রীমতী হাস্নে-আরা বেগম/ প্রিয়তমাসু’। বউদি কিন্তু নেহাতই গৃহবধূ ছিলেন না। যদিও আমি যতবার পার্ক সার্কাসে তাঁদের গোরাচাঁদ রোডের বাড়িতে গিয়েছি বউদি আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখেননি। তিনি সিরাজদাকে আজীবন লেখায় উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। আসলে বউদির বাবা তাঁর মেয়েদের এক ধরনের সুসংস্কৃত পরিবেশে বড় করেছিলেন। আর বিয়ের পর সিরাজদা স্ত্রীকে নিয়েই ঘুরতেন বিভিন্ন জায়গায়। তিনি বলেছেন, ‘তখনকার দিনে ভদ্রবাড়ির মুসলমান হাটে-মাঠে বউ নিয়ে ঘুরছে, দেখা যেত না। আমরা ঘুরতাম।’

বউদি নিজে কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই একটিই, আর সেই বইয়ের প্রকাশকও আমি। ১৯৯৫-এর বইমেলায় আমি হাসনেআরা সিরাজের কবিতার বই– ‘লাল শিমুলের দিন’ প্রকাশ করি। এই বইয়ের নামকবিতাটি আমার চমৎকার লাগে–

‘আমার জন্মদিন আসে নিঃশব্দে

আবার তেমনি চলেও যায় নিঃশব্দে

কোনো চিহ্ন রেখে যায় না সে।

আমার উঠোনে যখন দু-একটি শিমুল ফুটতে দেখি

তখন বুঝতে পারি আমার জন্মদিন আসছে।

প্রতিবছর এমনি করেই মাঝরাতে আমার জন্মদিন চলে যায়

কেবল রেখে যায় অভিমানহত

[য.] কয়েকটি লাল শিমুল

আর কিছু নয়।’

আমাকে এই বই প্রকাশ করার জন্য বলতে সিরাজদা এবং বউদি– দু’-জনেই বেশ কুণ্ঠিত ছিলেন। এমনকী, সিরাজদা বইটি প্রকাশের ব্যয়ভারও বহন করতে চেয়েছিলেন। আমি সিরাজদার মুখের ওপর কিছু বলিনি। কিন্তু বউদির একটা কবিতার বই প্রকাশের জন্য টাকা নেব– এটা আমি ভাবতেই পারিনি। যদিও সিরাজদা অনেক দিন ধরে বইটির জন্য আমাকে টাকা দিতে চেয়েছেন।

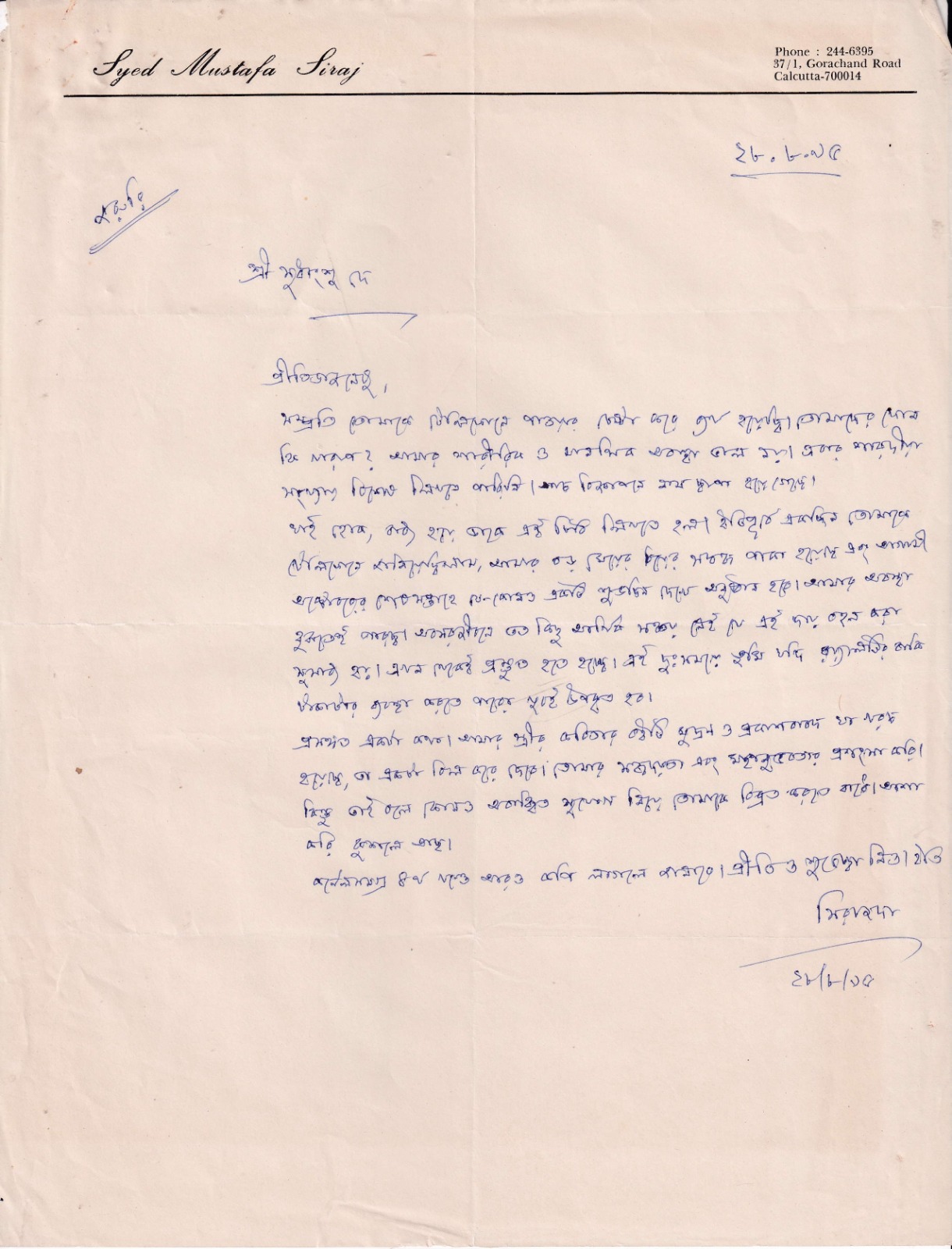

১৯৯৫-এর ২৮ অগাস্ট তিনি আমাকে একটি চিঠিতে লিখছেন,

‘প্রীতিভাজনেষু,

সম্প্রতি তোমাকে টেলিফোনে পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তোমাদের ফোন কি খারাপ? আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভাল নয়। এবার শারদীয় সংখ্যায় বিশেষ লিখতে পারিনি। অথচ বিজ্ঞাপনে নাম ছাপা হয় গেছে। যাই হোক, বাধ্য হয়ে ডাকে এই চিঠি লিখতে হল। ইতিপূর্বে একদিন তোমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিলাম, আমার বড় মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে এবং আগামী অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে যে-কোনও একটি শুভদিন দেখে অনুষ্ঠান হবে। আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ। অবসর জীবনে তত কিছু আর্থিক সঞ্চয় নেই যে এই দায় বহন করা সুসাধ্য হয়। এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হচ্ছে। এই দুঃসময়ে তুমি যদি রয়্যালটির বাকি টাকাটার ব্যবস্থা করতে পারো খুবই উপকৃত হব। প্রসঙ্গত একটা কথা আমার স্ত্রীর কবিতার বইটি মুদ্রণ ও প্রকাশবাবদ যা খরচ হয়েছে, তা একটা বিল করে দেবে। তোমার সহৃদয়তা এবং মহানুভবতার প্রশংসা করি। কিন্তু তাই বলে কোনও অবাঞ্ছিত সুযোগ নিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে বাধে। আশা করি কুশলে আছ।…’

আমাদের প্রতিষ্ঠানে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে রয়্যালটির টাকা দেওয়া হয়। মেয়ের বিয়ের কথাটা সিরাজদা টেলিফোনে যেমন বলেছিলেন, তেমনই তাঁদের বাড়িতেও এই নিয়ে কথা হয়েছিল বলে মনে আছে। আমি তাঁর অনুরোধ রেখেছিলাম। আসলে সিরাজদা আর টুনু-বউদির কাছে গেলে আমার কখনওই মনে হত না অন্য কারও বাড়ি এসেছি। ওরা আমাকে এতটাই আপন করে নিয়েছিলেন। আমিও গ্রামের ছেলে, সিরাজদা-বউদিরও কমবয়সটা গ্রামে কেটেছে, দেখা হলেই আমরা রীতিমতো গল্পে মজে যেতাম। তাই বউদির কবিতার বই ‘লাল শিমুলের দিন’-এর জন্য সিরাজদা বারবার বললেও আমি কোনও টাকা নিইনি।

‘নিশিলতা’ প্রকাশের পর প্রায় প্রতি বছরই সিরাজদার নতুন-নতুন বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হলেও, নতুন উপন্যাস প্রকাশ করতে আমাকে আরও ছ’-বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৮৬-তে প্রকাশিত হয়েছিল ‘বসন্ততৃষ্ণা’– সেকথা আগেই লিখেছি।

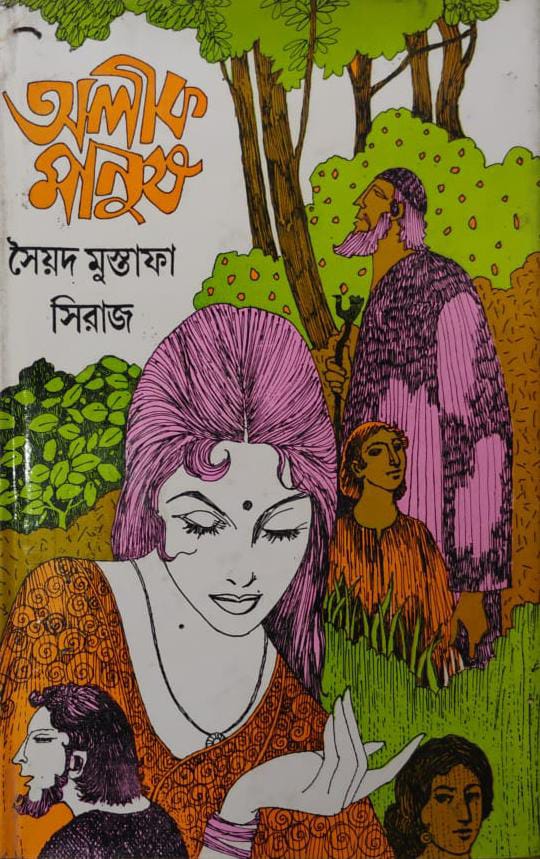

‘বসন্ততৃষ্ণা’র পর সিরাজদাকে আমি মাঝে-মাঝেই নতুন উপন্যাসের জন্য তাগাদা দিতাম। কিন্তু তিনি সেসময় বুঁদ হয়েছিলেন ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস ‘অলীক মানুষ’ নিয়ে। এই উপন্যাস যেমন অনেক সময় নিয়ে লেখা– তেমনই ‘অলীক মানুষ’কে অনেকেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করেন। বাংলা ভাষায় ‘অলীক মানুষ’ ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। কোনও একটি উপন্যাসকে আমি এতগুলো পুরস্কার পেতেও দেখিনি। এই উপন্যাস যখন তিনি লিখছেন তখনই আমার সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছিল– লেখা শেষ হলে দে’জ পাবলিশিং থেকেই বইটি প্রকাশিত হবে।

‘অলীক মানুষ’-এর মতো আশ্চর্য উপন্যাস লেখার অন্দরের কথা সিরাজদা সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিশদে জানিয়েছিলেন, “উপন্যাসটা লেখার পিছনে ছিল গৌরদার হাত, গৌরকিশোর ঘোষ। মুসলিম জীবন নিয়ে যে-ক’টা বই লিখেছি, পড়তে চেয়েছিলেন। দিয়েছিলাম। তারপর সব ভুলে গেছি। গৌরদার পরামর্শে একদিন আবদুর রউফ আনন্দবাজার অফিসে আমার কাছে ধারাবাহিক লেখার ফরমাশ নিয়ে এলেন। আমি বললাম, ভেবে দেখছি। তখন নিরন্তর সংবাদ লিখে-লিখে আমার উপন্যাস লেখার হাত বসে গেছে। খুব একটা ভাবনাচিন্তা না করেই আমার ঠাকুর্দার সম্পর্কে লিখতে থাকলাম। উনি মওলানা ছিলেন। ফরাজি আন্দোলনের প্রবক্তা। গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। ‘অংরেজ শাহি বরবাদ করো’ স্লোগান দিতেন। ছিলেন কট্টর মৌলবাদী। সোনা পরা চলবে না ইত্যাদি-ইত্যাদি। আবার বাড়িতে যখন থাকতেন, আমি হয়তো আমবাগানে ঘুরে-ঘুরে গান গাইছি। মজা করে বলতেন, ওহে, তুমি যে গান গাইছ। দোজখে গেলে তোমার গলায় তো জ্বলন্ত কাঠ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।… বলার পর খুব হাসতেন। আশ্চর্য আকর্ষণীয় এক চরিত্র।… উপন্যাসে সময়কালটাকে আমি কয়েক শতক পিছিয়ে দিয়েছি। পাশাপাশি হিন্দু চরিত্র রেখে গোটা সমাজটাকে আমি ধরতে চাইলাম। বেশ কিছু পরিচ্ছেদ লেখার পর টের পেলাম, এই কাহিনি লিখতে বহু বছর লেগে যাবে। থামিয়ে দিলাম লেখা। সম্পাদক নাছোড়। এদিকে গল্পের পরিণতিও আমি দেখতে পাচ্ছি। মওলানার ছেলেদের নৈরাজ্যবাদী করব। আমার মধ্যে যে অ্যান্যার্কিজমের ঝোঁকটা আছে। কীভাবে শেষ করব ভেবে পাচ্ছি না। প্রচণ্ড অস্থিরতা। বাড়ির টেবিল থেকে তুলে নিলাম বোদলেয়রের ‘ফ্লাওয়ারস অফ ইভিল’। একটা লাইনে চোখ আটকে গেল। মনে হল এই লাইনটাকে হেডলাইন করে লিখে গেলে আমার কাহিনিটা গন্তব্যে পৌঁছবে। এই পদ্ধতিতে তুলে নিই ভলতেয়রের ‘ফিলসফি’, ডেভিড থরোর ‘ওয়ালডেন; অর, লাইফ ইন দ্য উডস’। ফর্মটা আমার অগোচরে বদলাতে শুরু করল। তার পর আমি একটানে তিন মাসে উপন্যাসটা শেষ করলাম। ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় একটা করে কিস্তি ছাপা হত, আমি পড়তাম আর ভাবতাম, এ তো বিরাট গণ্ডগোল হয়ে গেছে। অতীতকাল গেছে ভবিষ্যতে। ভবিষ্যৎ চলে এসেছে বর্তমানে। অতীতকেও ধাওয়া করছে ভবিষ্যৎ। কখনও উত্তমপুরুষে লিখছি, কখনও বা সিধেসাধা ন্যারেটিভ। কে লিখছে এসব? আমি নাস্তিক, পুরোপুরি বস্তুবাদী। অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস নেই। তবু মনে হত, লেখাগুলো কে যেন আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।”

এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে আমি ঈষৎ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ গতানুগতিক বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে এর আঙ্গিকের কোনও মিল নেই। ঘটনার ধারাবাহিকতাও নেই। পটভূমি খণ্ড-বিখণ্ড করে, এমনকী, সময়কেও টুকরো-টুকরো এলোমেলো করে এবং বাস্তব-অবাস্তব-পরাবাস্তব একাকার করে দেওয়া এর মূল কাহিনি একমাত্র মনোযোগী পাঠকের পক্ষেই ধরা সম্ভব ছিল। কিন্তু ১৯৮৮ সালে বাংলা নববর্ষের সময় প্রকাশের পর পাঠক যেভাবে উপন্যাসটিকে গ্রহণ করলেন, তাতে আমার সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত ‘অলীক মানুষ’-এর ২২টা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গৌতম রায়ের মলাটে এই বইয়ের পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল, “উনিশ-বিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলিম পীর পরিবারের লৌকিক-অলৌকিক ওতপ্রোত জীবনের কাহিনী ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসের উপজীব্য। দীর্ঘ প্রায় একশো বছরের এই কাহিনী বস্তুত উপস্থাপিত হয়েছে কোলাজ রীতিতে। কখনও সিধে ন্যারেটিভ, কখনও মিথ ও কিংবদন্তী, আবার কখনও ব্যক্তিগত ডায়রি, সংবাদপত্রের কাটিং মিলিয়ে-মিশিয়ে দূর-ধূসর এক সময় এবং বিস্ময়কর কিছু মানুষের বৃত্তান্ত। কিন্তু সব মিলিয়ে আভাষিত হয়েছে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম জীবনের এযাবৎ অনাবিষ্কৃত একটি সত্যিকার ঐতিহাসিক সনদ। মর্ত্যে নিয়ত অমর্ত্যের নিদর্শন-অন্বেষী এবং ক্রমশ শূন্যমার্গে ধাবমান এক ধর্মগুরু, অন্যদিকে তাঁরই ঔরসজাত এক সন্তান ঘটনা-পরম্পরায় ধর্মদ্রোহী হতে হতে নৈরাজ্যবাদী চেতনায় জর্জরিত– পরিণামে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সেই তরুণ নিষ্ঠুর ঘাতকে পরিণত হল, এই দুটি বিপরীত ব্যক্তিত্বের হঠকারী ও নানামুখী টানাপোড়েন শক্তিমান ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আশ্চর্য দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। বাংলাসাহিত্যে এই উপন্যাস একেবারেই অন্যন্যসাধারণ– সব অর্থেই ট্রাডিশন-বহির্ভূত। লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া-বাস্তবতার পরস্পর-বিপরীত গতির মাঝখানে সংগ্রামরত মানুষ কীভাবে অলীক মানুষে পরিণত হয় এবং কীভাবে সেই মানুষ মিথের বিষয় হয়ে ওঠে, এমন কুশলতায় আর কখনও বর্ণিত হয়নি। বহু অর্থেই এই উপন্যাস বঙ্গভূমির ইতিহাসের এক সন্ধিকালের প্রামাণ্য দলিল।”

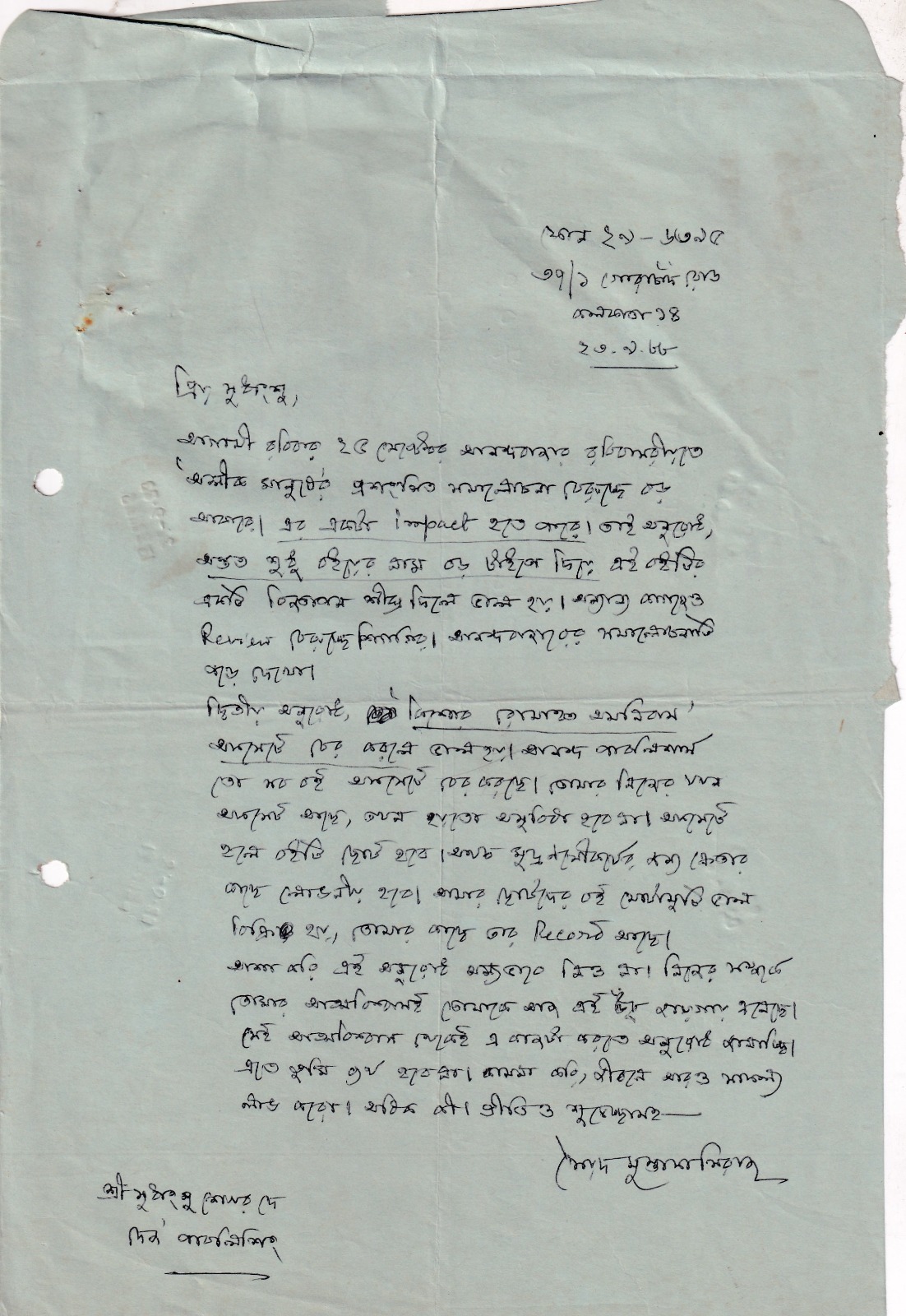

‘অলীক মানুষ’ প্রকাশের পর সিরাজদা আমাকে একটি চিঠি লেখেন সেই বছরেরই ২৩ সেপ্টেম্বর। সেই চিঠিতে তিনি লিখছেন–

“প্রিয় সুধাংশু,

আগামী রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে ‘অলীক মানুষে’র প্রশংসিত সমালোচনা বেরুচ্ছে বড় আকারে। এর একটা impact হতে পারে। তাই অনুরোধ, অন্তত শুধু বইয়ের নাম বড় টাইপে দিয়ে এই বইটির একটি বিজ্ঞাপন শীঘ্র দিলে ভাল হয়। অন্যান্য কাগজেও Review বেরুচ্ছে শিগগির। আনন্দবাজারের সমালোচনাটি পড়ে দেখো।…”

আমি নিজের প্রকাশক-জীবনে যতগুলো ভালো বই করতে পেরেছি, সেই তালিকায় ‘অলীক মানুষ’ একটি উজ্জ্বল নাম।

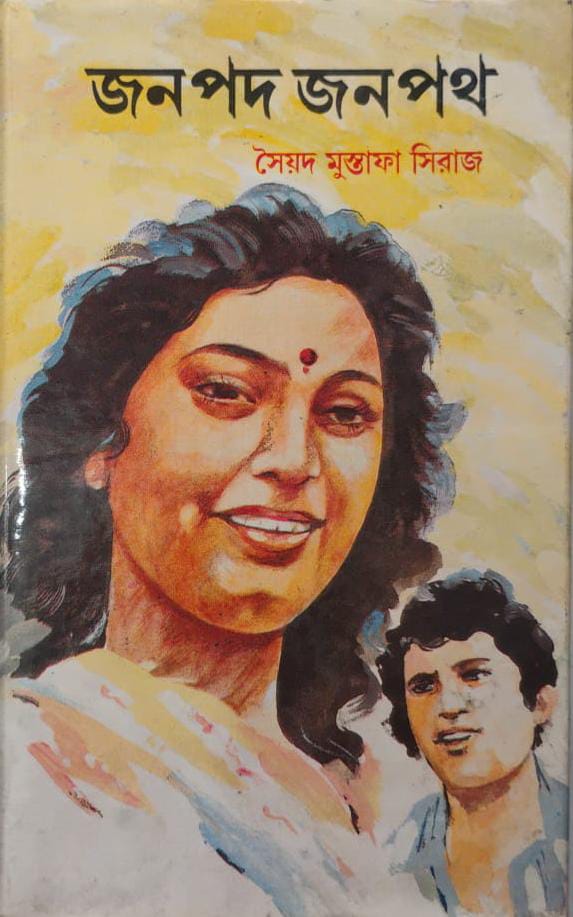

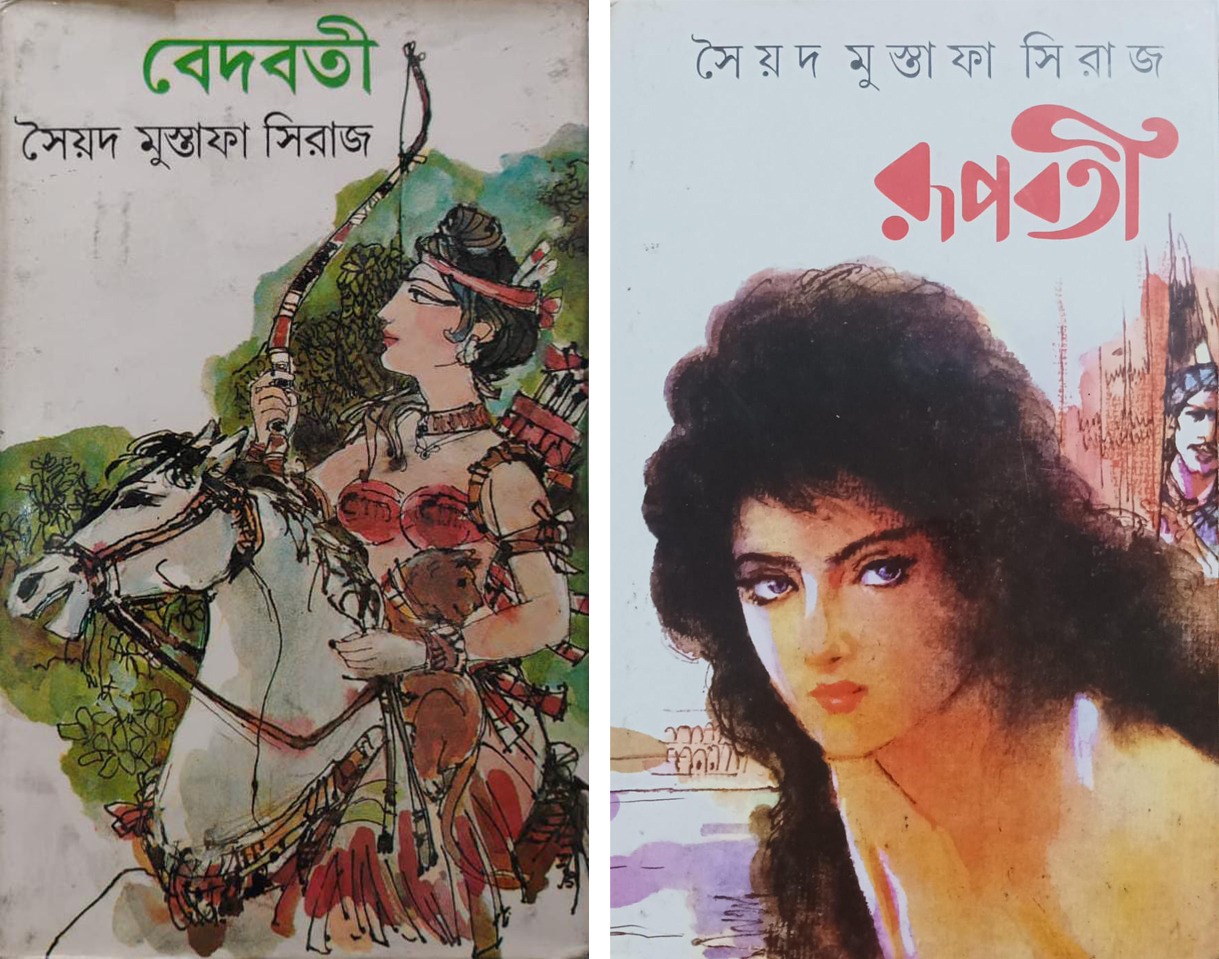

‘অলীক মানুষ’-এর বিপুল সমাদরের পর ১৯৯২-এ আমি প্রকাশ করলাম তাঁর আরেকটি উপন্যাস ‘জনপদ জনপথ’। এই উপন্যাসের উৎসর্গের পাতায় তিনি লিখেছিলেন, ‘শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে–/ পুণার মূলামুঠা নদীর ধারে/ সেই জ্যোৎস্না রাতটির স্মরণে’। উপন্যাসটি ১৯৭১-’৭২ সালে ধারাবাহিকভাবে ‘অমৃত’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন নাম ছিল ‘এখন অন্ধকার’। পরে হরফ প্রকাশনী ওই নামেই বইটি বের করে। কিন্তু দে’জ থেকে প্রকাশের সময় লেখক এর নামকরণ করেছিলেন– ‘জনপদ জনপথ’। ১৯৯৩-এর বইমেলায় দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় সিরাজদার ‘বেদবতী’। ‘বেদবতী’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর শারদীয়া ‘পত্রিকা’য়। এর পরের বছর দে’জ থেকে বেরল ‘রূপবতী’। ‘বেদবতী’ আর ‘রূপবতী’– দু’টিই একবারে অন্যধারার লেখা, ইতিহাস-পুরাণের ছন্দময় মেলবন্ধন। ‘রূপবতী’র ব্যাক-কভারে লেখা হয়েছিল, ‘নারীর হৃদয়ে ঈশ্বর সেই শক্তি দিয়েছেন। সেই শক্তির নাম প্রেম।…তাকে যেদিন দামাম পর্বতে প্রথম দেখেছিলাম, সেইদিনই তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল এই সেই মহান পুরুষ, যার জন্য আমি গোপনে অপেক্ষা করেছিলাম।… তোমার শাপমুক্তির দিন আসন্ন। তুমি ঋজু হয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করো। প্রার্থনা করি, আপনার সৌন্দর্য আপনার প্রেমের সহায় হোক।’

অনেক প্রকাশনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সিরাজদার উপন্যাসের সংগ্রহ বের করার ইচ্ছে আমার অনেক দিন ধরেই ছিল। কেননা তাঁর প্রথম দিকের বেশ কিছু বই এমন অনেক প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছিল যেগুলির আর অস্তিত্ব নেই। ফলে পাঠকের নাগালেও বইগুলি নেই। এইরকম ভাবনা থেকেই সিরাজদার সঙ্গে আলোচনা করে আমি ২০০২ সালে প্রথম প্রকাশ করি ‘সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ উপন্যাস সমগ্র’। ২০০৯ পর্যন্ত তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাস সমগ্রের। প্রথম খণ্ডের উৎসর্গে তিনি লিখেছেন, ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের/ পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে,/ যিনি মাথা উঁচু করে চলতে শিখিয়েছিলেন–’। দ্বিতীয় খণ্ডটি গৌরকিশোর ঘোষকে উৎসর্গ করা। আর তৃতীয় খণ্ডটি তিনি জাহিরুল হাসানকে উৎসর্গ করেছেন।

২০১২-র ৪ সেপ্টেম্বর সিরাজদার প্রয়াণের পর এই কাজ থমকে আছে। তবে আশা করি খুব শিগগিরই আবার এই কাজ গতি পাবে। এদিকে ২০১২-র জানুয়ারিতেই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সিরাজদার ‘তেরোটি উপন্যাস’। সেসময় ‘তেরোটি উপন্যাস’ সিরিজে আমি বেশ কয়েকজন লেখকের বই করেছিলাম। সিরাজদারও একটি বই হয়েছিল। এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, ‘বিগত শতকের সত্তর এবং আশি-র দশকে এই উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং যথারীতি বই আকারেও বেরিয়েছিল। তারপর কত বছর কেটে গিয়েছে। এগুলির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। যাঁরা ছেপেছিলেন, তাঁরাও ছিলেন নীরব। কিছুদিন আগে অগোছালো বইয়ের গাদা থেকে একে-একে বেরিয়ে এরা আমাকে হতবাক করে ফেলল। এটাই আশ্চর্য, এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমার প্রথম লেখকসত্তার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। আমার স্বতন্ত্র জীবনবোধ। ব্যক্তি, তার পরিবেশ এবং প্রকৃতির মধ্যে যে-সংঘর্ষ এবং সমন্বয় একদা আমার লেখক-সত্তার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রাথমিক পর্যায় এই উপন্যাসগুলির মধ্যেই আছে, এটা নতুন করে আবিষ্কার করলাম। এদের একত্রে পাঠকের সামনে তুলে ধরার দুঃসাহস তাই আমাকে পেয়ে বসল। এ কালের পাঠকের কাছে পুনরাবিষ্কৃত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য। আশাকরি আমার প্রত্যাশা থেকে বঞ্চিত হব না।’ প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই তেরোখানা উপন্যাস কিন্তু এখনও সিরাজদার উপন্যাস সংগ্রহে সংকলিত হয়নি।

সিরাজদার এত বই দে’জ পাবলিশিং থেকে ছাপা হলেও আমার একটা দুঃখ থেকে গিয়েছে তাঁর মতো জ্ঞানী মানুষের প্রবন্ধের কোনও বই আমি করতে পারিনি। তিনি একসময় চুটিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। পরের দিকে অবশ্য সেটা একটু কমে এসেছিল। দীর্ঘদিন তাঁর একটিই প্রবন্ধের বই ছিল– ‘মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য’। ১২টি প্রবন্ধের এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে মিত্র ও ঘোষ থেকে। পরে অবশ্য কারিগর থেকে একটি গদ্যের বই হয়েছে– ‘কথামালা’।

সিরাজদাকে নিয়ে এই লেখাটি যখন লিখছি, তখন এই সময়ের লেখক ভাস্কর ঘোষ হঠাৎ মনে করিয়ে দিলেন সিরাজদার একটি অনবদ্য প্রবন্ধের কথা– ‘বনলতা ও হেলেন’। যে-প্রবন্ধটি সিরাজদা ‘শ্রীকান্ত রায়’ ছদ্মনামে লিখেছিলেন। ভাস্করবাবু তাঁর পুরোনো ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা থেকে প্রবন্ধটির ছবিও পাঠালেন। ‘বনলতা ও হেলেন’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭-র মার্চে। আমার মনে পড়ে গেল, সেই সময়েই তো ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় ‘অলীক মানুষ’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল! তখন অপুর সংগ্রহে থাকা ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা খুঁজতে-খুঁজতে সেই সংখ্যাটা দেখতে পেলাম। অদ্ভুত ব্যাপার, মার্চ ১৯৮৭-র সেই সংখ্যায় যে-পাতায় ‘অলীক মানুষ’-এর ১৯ নম্বর কিস্তি শেষ হয়েছে, ঠিক তার পরের পাতাতেই ছাপা হয়েছিল শ্রীকান্ত রায়ের (পড়ুন সিরাজদার) ‘বনলতা ও হেলেন’। এই প্রবন্ধটি মিত্র ও ঘোষের বইটিতেও ছাপা হয়েছে। ‘মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য’ বইটিতে সিরাজদার বৈদগ্ধ্যের ছাপ সর্বত্র– ‘আলকাপ নাট্যরীতি এবং থার্ড থিয়েটার’-এর মতো প্রবন্ধ সবাই লিখতে পারবেন না।

সিরাজদার বৈদগ্ধ্যের কথা বলতে-বলতে মনে পড়ে গেল শঙ্খদার কথা। শঙ্খ ঘোষ ১৯৮৭-’৮৮ সালে শিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজের ‘পোয়েট-ইন-রেসিডেন্স’ হয়ে গিয়েছিলেন। ওখানে থাকাকালীনই শুরু হয়েছিল ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’র লেখাগুলি। ১৯৮৮-তেই লেখা ‘কেন ইকবাল’ বা ‘ইকবাল: প্রতিভার অপচয়?’ ইত্যাদি প্রবন্ধ, যা পরে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে প্যাপিরাস থেকে প্রকাশিত ‘ঐতিহ্যের বিস্তার’ বইতে। এখন অবশ্য ওই বইটি দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের ‘গদ্যসংগ্রহ’-র চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শঙ্খদা ওই সময়ে ইকবাল অনুবাদের কাজ শুরু করলেও, সে-কাজ চলে অনেকদিন ধরে। শেষমেশ প্যাপিরাস ২০১২ সালে প্রকাশ করে– ‘ইকবাল থেকে’। এই বইয়ের ভূমিকায় শঙ্খদা লিখেছেন, ‘…আর ভালো লেগেছিল একেবারে সূচনাতেই বন্ধুবর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কয়েকখানি চিঠি পেয়ে, ১৯৮৮ সালে। এখানে-ওখানে মুদ্রিত কিছু টুকরো অংশ পড়ে অচিরাৎ তিনি আনিয়েছিলেন তাঁর খুশির কথা। তাঁর সেসব চিঠিতে উৎসাহ-জাগানোর চেয়েও বড় কথা ছিল অগ্রিম অনেক সতর্কতার প্রসঙ্গ, অনেক ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনার এবং সংস্কারের কথা। সে-সতর্কবাণীর খুবই দরকার ছিল সেদিন। দু-একটি প্রসঙ্গে মতভেদ হলেও সে-চিঠিগুলি ছিল আমার পক্ষে উদ্দীপক।…’ মূলত ইকবাল অনুবাদ নিয়ে শঙ্খদা আর সিরাজদা– দুই বন্ধুর লেখা ছ’-টা চিঠি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর ‘বিভাব’ পত্রিকার ১৯৯৯ সালের শারদ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। শঙ্খদা ‘ইকবাল থেকে’ বইটিতেও সেই চিঠিগুলি পুনর্মুদ্রণ করেছেন। শুধু তাই নয়, ‘ইকবাল থেকে’ বইটির উৎসর্গের পাতায় তিনি লিখেছেন, ‘সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ/ বন্ধুবরেষু’।

সিরাজদা অবশ্য ১৯৯৫ সালের বইমেলার সময় দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত ‘স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন শঙ্খদাকেই। মজার ব্যাপার হল, ‘ইকবাল থেকে’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর সিরাজদা শঙ্খদাকে আরেকটি চিঠি লেখেন এবং সেটি শঙ্খদার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে–

“শঙ্খ ঘোষ, ২৬ চৈত্র, ১৪১৮ সাল

প্রিয়বরেষু–

সেদিন আমার ঘরে আপনার উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাকে বাচাল করে ফেলেছিল। আমার স্ত্রী হাসনে-আরা (টুনু) পরে আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিল, ‘শিষ্টাচার কাকে বলে, এই বুড়ো বয়সেও জানো না।’ মোদ্দা কথা, তার বলার কথা ছিল, আমি আপনাকে একটি বই উৎসর্গ করেও আপনার বাড়ি গিয়ে সই করে দিয়ে আসিনি। ঠিক কথা। আমি সত্যিই এ জন্য অপরাধবোধে আক্রান্ত। এতকাল পরে আমার চৈতন্যোদয় হয়েছে। ক্ষমা চাইছি। তবে প্রকৃতপক্ষে যা বলার জন্য এই চিঠি, তা হ’ল, আপনি কবি ইকবালকে এতকাল পরে আমার মধ্যে তাঁর স্বরূপে দাঁড় করিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। বইটি আমাকে উৎসর্গ করার জন্য যতটা, তার চেয়ে বেশি, এক মহান ‘জিন্দা রুদ’-কে আমার অস্তিত্বের মর্মে প্রবাহিত করার জন্য।

‘জিন্দা রুদ’ কথাটি বাংলায় বহাল রাখায় আপনার বিচার-বুদ্ধি কত পরিণত, তা বুঝতে পেরেছি। আপনি নিজে একজন মহান কবি। আপনি ছাড়া ইকবালকে বাংলা ভাষায় এমন করে প্রায় তাঁর স্বরূপে দেখানোর সাধ্য আর কার ছিল বা আছে, জানি না। আমার ইকবাল-সম্পর্কিত ধারণার বিভ্রান্তিমোচনের জন্যও আমি কৃতজ্ঞ। মাঝে-মাঝে অনুভব করছিলাম, ইকবাল যেন এ-কালের কবিতার স্পন্দনেও ধরা দিয়েছেন। সে-ও তো আপনারই ইকবালকে পড়া ও লেখার গভীরতা থেকে উত্থিত। তদুপরি আপনিও একজন কবি।

টুনু ঠিকই বলে, আমি বাচাল। বয়স আমাকে হয়তো বাচাল করেছে। দ্বিতীয় শৈশবে তার সঙ্গে আবেগও হয়তো আক্রমণ করে। ‘ইকবাল থেকে’ আমাকে আবেগাপ্লুত করেছে। জীবনের অপরাহ্ণে আপনার মতো বিদ্বান কবির হাত থেকে এরকম একটি দান পাওয়া একটি পরম পুরস্কারের তুল্য। আমার সৌভাগ্য, আপনার বন্ধুত্বলাভও।

একটা কথা। আমি ভুল করে জিন্দা রুদের যে আরবি অর্থ দিয়েছিলাম, তা বিস্মৃতিবশে। বাল্যে ছোটমামার কাছে বিচিত্র সব রূপকথা শুনতাম। এখন আমার মনে হচ্ছে, প্রথম শব্দটি সম্ভবত আরবি ‘জিন’ শুনেছিলাম। ‘রুদ’ আরবি অভিধানে ‘সন্ধ্যাতারা’ অর্থে নেই। সম্ভবত ওই ধরণের কোনও যুগ্মশব্দ শুনেছিলাম। তবে এটুকু মনে পড়ছে, প্রয়াত ছোটমামা মুন্সি ইউনুস আলি (বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড় ছিলেন) ‘সন্ধ্যাতারা’ থেকে নেমে আসা কোনও জিনের কথাই সম্ভবত বলেছিলেন। কোরান (কুর’আন) ধর্মগ্রন্থে আছে, ঈশ্বর (আল্লাহ্) বলেছেন। ‘আমি ইনসান (মানুষ) এবং জিন (আলো থেকে সৃষ্টি) সৃষ্টি করেছি।’ তবে আমি অবশ্য নিরীশ্বরবাদী, যদিও ভাবি, তেমন একজন কেউ থাকলে মন্দ হত না! তার কাছে সংখ্যাতিসংখ্য কৈফিয়ত দাবি করতাম।

থাক্। আবার বাচালতা করে ফেললাম। আপনার কুশল কামনা করি। ইতি–

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

৯। ৪। ২০১২”

এমনই মানুষ ছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ– আমার সিরাজদা।

সিরাজদা একবার বলেছিলেন, সন্তোষকুমার নাকি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘সিরাজ’ কথাটার মানে কী? সিরাজদা সেদিন সন্তোষদার কাছেই জেনেছিলেন, ‘সিরাজ’ শব্দটা নাকি ‘চিরাগ’ থেকে এসেছে। আমার বিশ্বাস, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যের জগতে সত্যিকারের ‘চিরাগ’– যার মৃদু আলোয় জীবনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে চেনা যায়।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……

পর্ব ৫২। নিজের লেখা শহরের গল্পকে লেখা বলে মনে করতেন না সিরাজদা

পর্ব ৫১। কর্নেল পড়ে সিরাজদাকে চিঠি লিখেছিলেন অভিভূত সত্যজিৎ রায়

পর্ব ৫০। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতে দিব্যেন্দুদার জীবনের দ্বিতীয় গল্পই বদলাতে হয়েছিল

পর্ব ৪৯। রবিশংকর বলের মতো উর্দু সাহিত্যের এত নিবিষ্ট পাঠক খুব কমই দেখেছি

পর্ব ৪৮। দেবেশ রায়ের যেমন ‘বৃত্তান্ত’, আফসার আমেদের তেমন ‘কিস্সা’

পর্ব ৪৭। বই বাঁধানো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই ‘মহাভুল’ শুধরে নিয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved