সিরাজদা একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে তাঁর বাবার লেখা একটি পাণ্ডুলিপির কথা বলেছিলেন। সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী তখন বয়োবৃদ্ধ, কিন্তু বহুদিনের বিপুল পরিশ্রমে গড়া এই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর কথা শুনে আমি বুঝেছিলাম বইটি নেহাত পারিবারিক ইতিহাস নয়। ফলে আমি সে-বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। পরে যখন পাণ্ডুলিপি পেলাম, তখন বুঝলাম, নৈর্ব্যক্তিক লিখন ভঙ্গিমা আর লেখকের বিপুল গবেষণা এটিকে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের স্তরে উন্নীত করেছে। ১৯৯১-এর সেপ্টেম্বরে ধীরেন শাসমলের প্রচ্ছদে দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসীর ‘মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ’। বইটা ছেপেছিলাম ৭ নম্বর সৃষ্টিধর দত্ত লেনে অরিজিৎ কুমারের টেকনো প্রিণ্ট থেকে।

৫২.

সিরাজদা বিশ্বাস করতেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে এক ধরনের স্বাধীনতা আছে, যেটা আবার প্রকৃতির মধ্যেও আছে। নিজের বড় হওয়ার দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ আর মুর্শিদাবাদের যে-অঞ্চলে তাঁর জন্ম– সেই পরিবেশ সম্পর্কে কিছু কথা বললেও সিরাজদার পারিবারিক ইতিহাসের কথা বলা হয়নি। আমার মনে হয় লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে চিনতে গেলে তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের নির্যাসটুকুও জানা দরকার। যদিও সিরাজদা বংশমর্যাদাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, তিনি লিখেছিলেন, ‘বংশমর্যাদাকে প্রকৃতিবাদী আমল দেয় না।’

সিরাজদারা ছিলেন সৈয়দ-বংশীয়, ছোটবেলা থেকেই তিনি জেনেছেন তাঁর শরীরে হজরত মহম্মদের রক্ত বইছে। আত্মজৈবনিক গদ্য ‘নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি’তে তিনি লিখছেন, ‘আমাদের পূর্ব-পুরুষ পারস্যের খোরাসানবাসী। সেমিটিক রক্তধারার সঙ্গে আর্য রক্তধারা মিশে গিয়েছিল। দাদুর শারীরিক গঠন ও চালচলনেও যে বিদেশি ছাপটুকু টিকেছিল, বাবার মধ্যে আর তেমন কিছু পড়েনি। দাদি ছিলেন বেঁটে, শ্যামবর্ণ, নিতান্ত এদেশি মহিলা। নরানাং মাতুলক্রম। বাবা তাঁর মামাদের গড়ন পেয়েছিলেন। সৈয়দরা সমাজের গুরুকুল। দাদুর শিষ্যবাড়ি ঘুরেই দিন কাটত। মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ১০৭ বছর। মিশ্রিত আর্য রক্তের সঙ্গে বংশানুক্রমে খাঁটি দ্রাবিড় রক্তের আবার মিশ্রণ ঘটেছিল। তাই মানসিকতায় আর্য দম্ভবোধ, কিন্তু চেহারায় দ্রাবিড়ী বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমাদের পরিবারটি নিরক্ষর চাষাভুষোঅধ্যুষিত পরিমণ্ডলে নির্বাসিত একলষেঁড়ের মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। খোশবাসপুর গ্রাম, আমার জন্ম যেখানে, সেখানে চাষি-শিষ্যরা মৌলানা কুলগুরু দাদুকে নিয়ে যায়। বৃদ্ধ না হলে যথারীতি আবার অন্য শিষ্যগ্রামে চলে যেতেন। আর বাবাও ততদিনে সাবালক। যাযাবর জীবন তাঁর পছন্দ ছিল না। তাই সেখান থেকে আর কোথাও যাওয়া হয়নি।’

সিরাজদারা খোশবাসপুরের সৈয়দ-বংশীয় মানুষ হলেও বিত্তসম্পদ যে তাঁদের বিরাট কিছু ছিল এমন নয়, কিন্তু চিত্তসম্পদে তাঁরা প্রকৃতই ধনী ছিলেন। সিরাজদাদের অহংকারের জায়গা ছিল তাঁদের পারিবারিক গ্রন্থসংগ্রহ। তাঁর দাদু যতবার বাড়ি বদলেছেন, বিপুল সেই বইয়ের সংগ্রহ একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে না কি কয়েকখানা গরুর গাড়ি লাগত। সিরাজদার ভাষায়, ‘জন্মের পর চোখ খুলেই দেখেছি চারপাশে শুধু বই। আরবি, ফারসি, উর্দু, প্রকাণ্ড সব বই। তার অনেকগুলোই হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। সেকালে হাতে লেখার ব্যাপারটা ছিল উঁচুদরের শিল্প।’

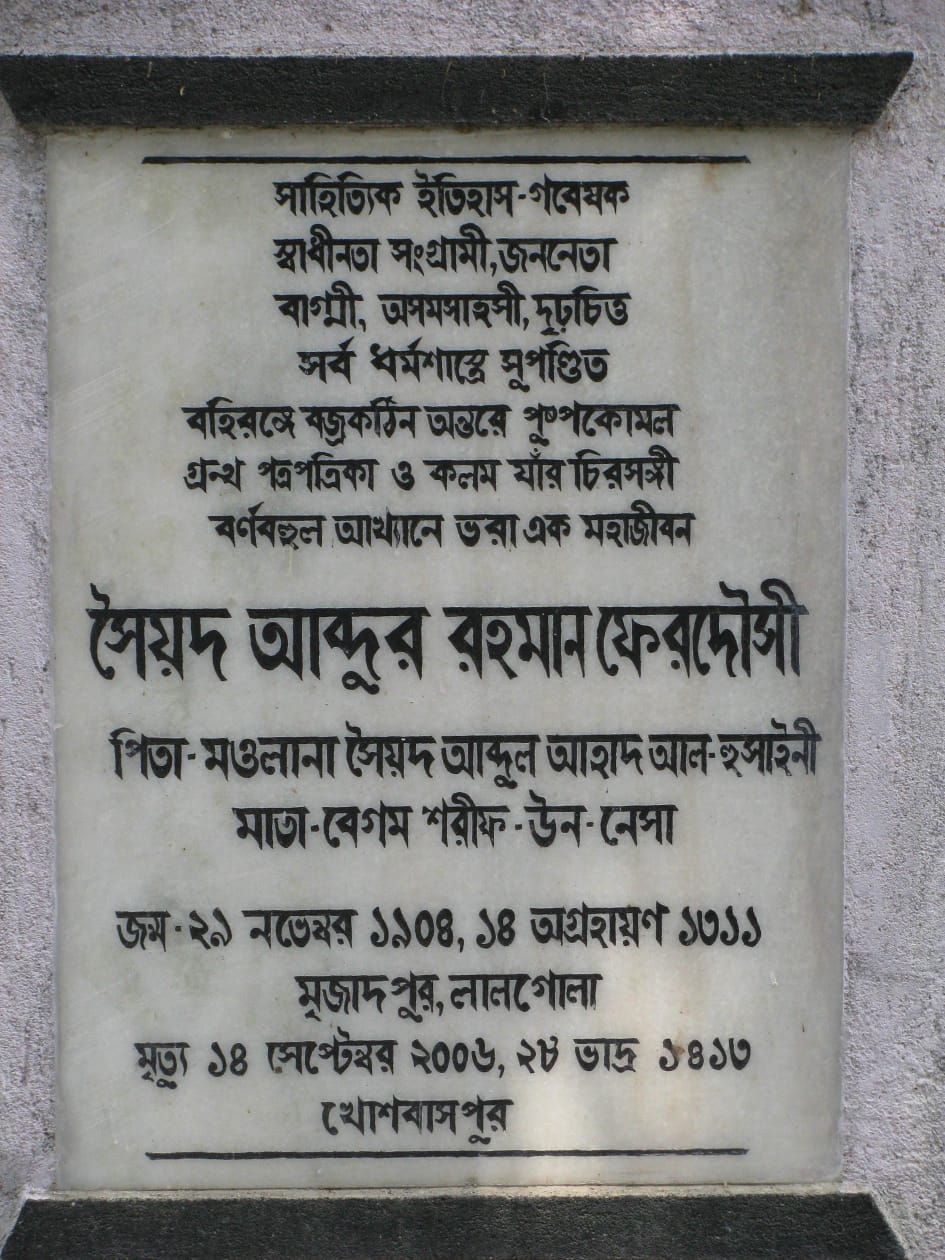

সিরাজদার বাবা সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী পরিবারিক ঐতিহ্যের অভিমুখটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেন। ব্রিটিশের বিচারে তাঁকে জেলেও যেতে হয়। এই সময় থেকে মৌলানা কুলগুরুর পরিবারটি হয়ে উঠল রাজনৈতিক পরিবার। সিরাজদার দাদু সৈয়দ আবদুল আহাদ আল-হুসাইনী ওয়াহাবি আন্দোলনের সমর্থক হয়ে পড়েন। তিনি গোঁড়া ফরাজি ছিলেন। একবার খোশবাসপুরের পাশের একটি গ্রামে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সভা করতে আসেন, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন তাঁর দাদু– সৈয়দ আবদুল আহাদ আল-হুসাইনী। সেদিনের সভায় সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার পর নেতাজিকে তিনি জড়িয়ে ধরেন, আর নেতাজি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। গ্রামবাংলার মানুষ এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং “সমাগত হিন্দু মুসলমান শ্রোতৃবৃন্দ সমস্বরে তুমুল হর্ষধ্বনি করে ওঠেন এবং ‘বন্দেমাতরম্’ ও ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত ও ঝঙ্কৃত করে তোলেন”। খোশবাসপুর অঞ্চলে তখন তাঁদের বাড়িটিই একমাত্র মুসলিম পরিবার যারা কংগ্রেসি। ফলে সমাজে কটূক্তি কম শুনতে হয়নি।

সিরাজদা তাঁর বাবার সম্পর্কে লিখেছেন, ‘বাবা আরবি-ফারসি শেখার পারিবারিক প্রথা ভেঙে নিজের চেষ্টায় ইংরেজি স্কুলে ঢোকেন। এর পর রাজনৈতিক প্রভাবে তিনি হয়ে ওঠেন আমূল ভারতীয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আমার নাড়ির বন্ধন এভাবে ঘটেছিল রামায়ণ মহাভারত বেদ-উপনিষদ আর সুফিবাদ-সমন্বিত এক বিরাট সংস্কৃতির দরজা আমার বিচরণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছিল। সাহিত্যে বাবার অনুরাগ ছিল প্রবল। তিনিও গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখতেন। স্বভাবত কলকাতার পত্রিকায় ছাপা হত।… বাবা ছিলেন বিস্ময়করভাবে আধুনিক রুচির মানুষ। আধুনিকতম সাহিত্য শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আজ সত্তর বছর বয়সেও অব্যাহত। গরিব এই পরিবারটির নামে ডাকঘরে তখনকার প্রকাশিত তাবৎ পত্র-পত্রিকা আসত। বাবার সংগ্রহবাতিকও অসামান্য। একটি বড়োসড়ো বাংলা বইয়ের পারিবারিক লাইব্রেরিও গড়ে তোলেন। তাঁর সংগ্রহে বাংলা তেরো শতকের সব পঞ্জিকা থেকে শুরু করে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই ও পত্রিকা রয়েছে। অজ পাড়াগাঁয়ে কলকাতার নগর সংস্কৃতি গিয়ে আশ্চর্য এক উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। সেখানেই আমার জন্ম ও মানসিক বিকাশ।’

সিরাজদার বাবা স্বদেশি করার অপরাধে জেলে গিয়ে সেকালের আরও অনেকের মতো জেলখানায় কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসে মার্কসবাদী হন। সেই সূত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একবারে প্রথম যুগের নেতা মুজফ্ফর আহ্মদ কয়েকবার তাঁদের খোশবাসপুরের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। সেসময়ের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে সিরাজদা বলেছেন, “পার্টি-নিষিদ্ধ মুজফ্ফর আহ্মদ আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার জন্য আমাদের বাড়িটা মাঝেমাঝে বেছে নিতেন। একদিন ওঁকে চিরুটি স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছি, এখন যেটা কর্ণসুবর্ণ। আমার হাত ধরে পথ হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন, কী, পড়ে ফার্স্ট হতে পারছ তো ?… দৈবাৎ সেবার ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছিলাম। উনি খুশি হয়ে আমায় দুটো বই উপহার দিয়েছিলেন, নজরুলের ‘অগ্নিবীণা’ আর নীহার রায়ের ‘ছোটোদের রাজনীতি’। অন্য একজন নীহার রায় ছিলেন। ‘অগ্নিবীণা’ আমার পড়া। ততদিনে কবিতা লেখা শুরু করে দিয়েছি। পাতার পর পাতা কবিতা। ম্যাট্রিকুলেশনের সময় সরোজ আচার্যর বই পড়লাম। আস্তে আস্তে ঝুঁকলাম মার্কসবাদের দিকে। এইভাবেই আমার মনের অর্ধেকটায় আধুনিক চিন্তাভাবনা, মেধাদীপ্ত মানুষজন দখল নিল।…” সিরাজদা নিজে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও ছিলেন।

সিরাজদার বাবার কথা এতটা বিশদে বলার কারণ হল, দে’জ পাবলিশিং থেকে সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসীর একটি বই আমি প্রকাশ করেছিলাম। সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসীর কম বয়স থেকেই সাহিত্যসংস্কৃতিতে অনুরাগ ছিল, সেকথা তো আগেই লিখলাম।

সিরাজদা একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে তাঁর বাবার লেখা একটি পাণ্ডুলিপির কথা বলেছিলেন। সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী তখন বয়োবৃদ্ধ, কিন্তু বহুদিনের বিপুল পরিশ্রমে গড়া এই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর কথা শুনে আমি বুঝেছিলাম বইটি নেহাত পারিবারিক ইতিহাস নয়। ফলে আমি সে-বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। পরে যখন পাণ্ডুলিপি পেলাম, তখন বুঝলাম, নৈর্ব্যক্তিক লিখন ভঙ্গিমা আর লেখকের বিপুল গবেষণা এটিকে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের স্তরে উন্নীত করেছে। ১৯৯১-এর সেপ্টেম্বরে ধীরেন শাসমলের প্রচ্ছদে দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসীর ‘মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ’। বইটা ছেপেছিলাম ৭ নম্বর সৃষ্টিধর দত্ত লেনে অরিজিৎ কুমারের টেকনো প্রিণ্ট থেকে। হজরত মহম্মদের বংশের এক শাখা কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জায়গায়, নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার পর, কীভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল, মূলত সেটাই ‘মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ’-এর কথা।

‘মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ’-এর বইটির শেষ অধ্যায়ে লেখক তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল আহাদ আল-হুসাইনীর কথা লিখেছেন। কিন্তু তিনি এমন নৈর্ব্যক্তিকতায় বিশ্বাস করতেন যে, সেই পরিচ্ছেদে সৈয়দ আবদুল আহাদ আল- হুসাইনীর সন্তানদের মধ্যে নিজের নাম উল্লেখ করলেও লেখার মধ্যে একবারও সৈয়দ আবদুল আহাদ আল-হুসাইনীকে ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করেননি। এমনকী বইয়ের শেষে সংযোজিত পরিশিষ্ট অংশে সিরাজদার মা এম আনোয়ারা বেগম সম্পর্কে লিখতে গিয়েও একই রকম ঐতিহাসিকসুলভ মানসিকতার প্রমাণ রেখেছেন তিনি। দীর্ঘায়ু সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী ১০২ বছর বয়সে খোশবাসপুরেই পরলোকগমন করেন।

সিরাজদার মা এম আনোয়ারা বেগমও তাঁর সময়ে পরিচিত লেখক ছিলেন। সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত চিত্ররেখা গুপ্তর ‘বাঙালি মুসলমান লেখিকা’ বইয়ে সুলেখিকা ও মহীয়সী নারী আনোয়ারা বেগমের কথা আছে। সিরাজদা নিজেও লিখেছেন কলকাতার ‘বিচিত্রা’, ‘বঙ্গলক্ষ্মী’, ‘সওগাত’, ‘গুলিস্তাঁ’ ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর মায়ের লেখা ছাপা হত। ১৯৩৩ সালে তিনি ‘গুলিস্তাঁ’ পত্রিকায় ‘মুসলমান ভগিনীদের প্রতি’ কবিতায় লিখেছিলেন,

‘শত বরষের জড়তা ত্যাজিয়া

তুর্ক বোনেরা উঠেছে জেগে

স্বামী ও ভ্রাতার সঙ্গে তাহারা

আপন কাজেতে গিয়েছে লেগে।

আরব ইরাক ইরাণ তুরাণ

মিশর আফগান বোনেরা সব;

বিপুল পুলকে চলেছে ছুটিয়া

আর কেহ নাই বসে নীরব।

নব জাগরণ উত্থান-রোল

পড়িয়া গিয়াছে বিশ্ব জুড়ে,

অবরোধ আর পর্দা প্রথা

পদাঘাতে তারা চলেছে তুড়ে।…’

পত্রপত্রিকায় আনোয়ারা বেগমের লেখা পড়ে সেকালের বিশিষ্টজনেরা চিঠিতে তাঁদের মুগ্ধতা প্রকাশ করতেন। অধ্যাপক, বাংলাভাষার বিশিষ্ট গবেষক এবং ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন যেমন একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘পরম কল্যাণীয়া এম আনোয়ারা বেগম, তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশিস ও শুভেচ্ছা নিয়ো।… বঙ্গলক্ষ্মী, বিচিত্রা, স্বদেশ, উদয়ন, সওগাত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তোমার লেখা প্রবন্ধ কবিতা ও গজল প্রায় পড়ে থাকি। তোমার লেখায় উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও বেদনাহত মানুষের প্রতি তোমার অন্তরের একটা সত্যিকার দরদ পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটাই হচ্ছে তোমার লেখার বৈশিষ্ট্য। তোমার লেখনী জয়যুক্ত হোক এবং তোমার লেখার গুণগত মান আরো উন্নত হয়ে উঠুক এই কামনা করি।’

আবার, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক একটি চিঠিতে লেখেন, ‘তোমার লেখা খুবই আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকি। তোমার রচিত কবিতা ও গজলগুলো সান্ধ্য-সমীরণে ভেসে আসা হাসানুহেনার মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ মধুর সৌরভের মত মন-প্রাণকে মুগ্ধ ও মাতোয়ারা করে তোলে। সাহিত্যাঙ্গনে তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি। আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে চর্চা করে যাও।’

সিরাজদার মা কতখানি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বময়ী ছিলেন তাঁর একটা উদাহরণ সিরাজদাই দিয়েছেন, “বাবা জেলে। আমার কঠিন অসুখ। বাবা মাকে লিখলেন, ‘যদি বলো, আমি মুচলেকা লিখে দিয়ে বাড়ি ফিরি।’ মায়ের সেই চিঠি এখনও পড়ে বিস্মিত হই। পর্দানসীন গ্রাম্য মেয়ে। অল্প-স্বল্প পড়াশোনা বাড়িতেই। চিঠিতে কঠোর স্বরে বলেছিলেন, ‘না। আমার ছেলে মরে যাক। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে স্বামী বলে মেনে নিতে পারব না।’ মা কোথায় পেয়েছিলেন এই শক্তি?” কিন্তু ১৯৩৮ সালে, সিরাজদার মাত্র আট বছর বয়সে নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রয়াত হন। আনোয়ারা বেগমের মৃত্যুর পর তাঁর মাসি একলিমা বেগমের সঙ্গে সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসীর বিবাহ হয়। তিনিও অত্যন্ত স্নেহশীলা নারী ছিলেন এবং দিদির মতোই তাঁরও সাহিত্যে অনুরাগ বিশেষ ছিল।

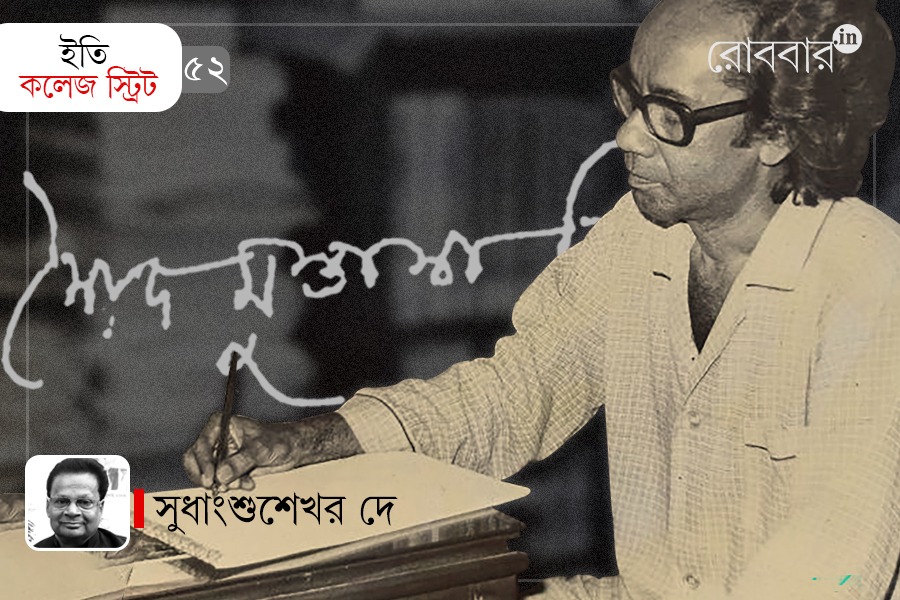

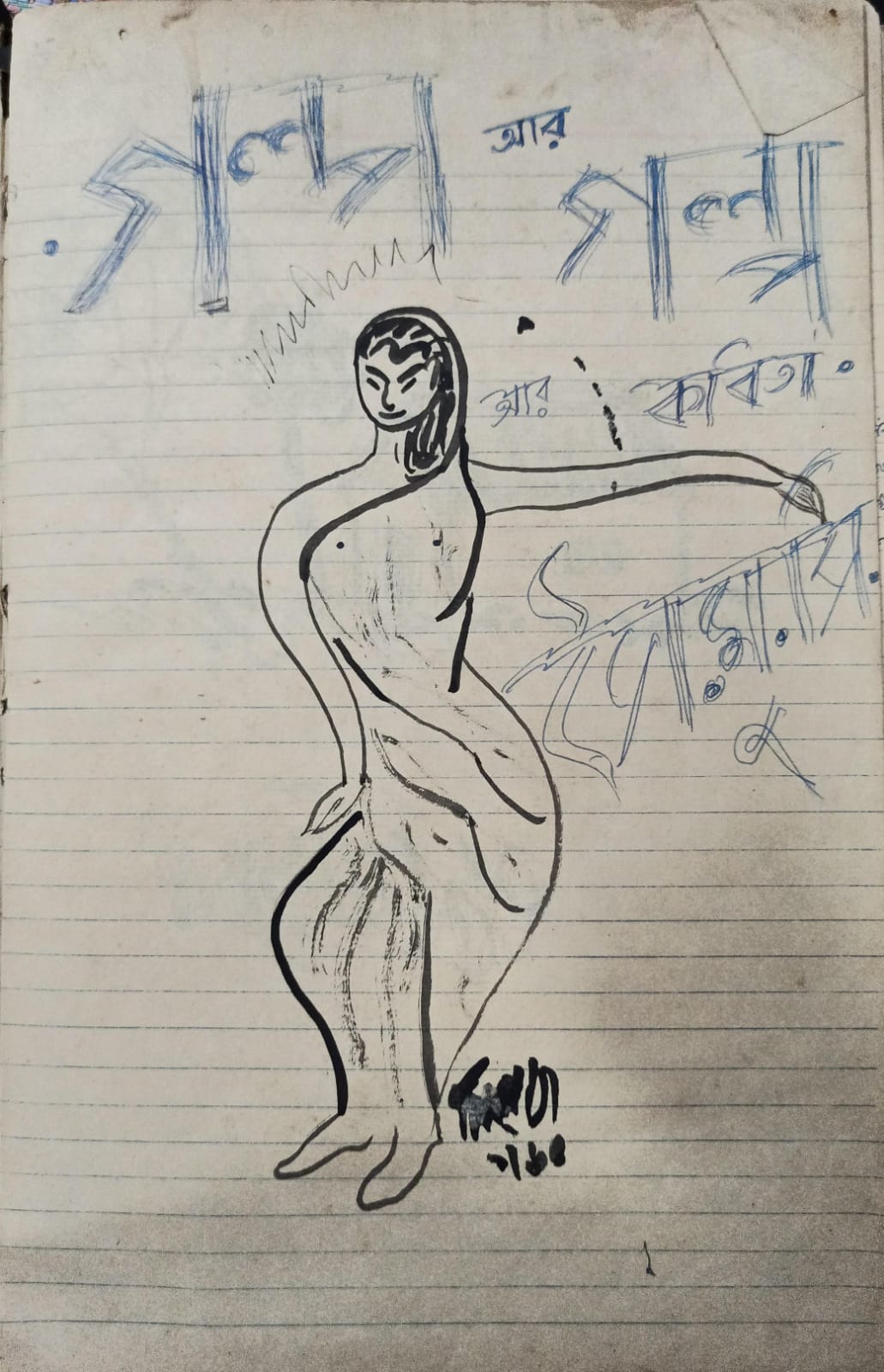

এমন পরিবারে বড় হওয়াতেই হয়তো সিরাজদা সাহিত্যে জগতে আসতে পেরেছিলেন, প্রথমে কবিতা এবং তারপর গল্প, উপন্যাস। তাঁর প্রথম গল্প ‘কাঁচি’ প্রকাশিত হয়েছিল বহরমপুরের পত্রিকা ‘সুপ্রভাত’-এ। সেই গল্পটি তিনি ‘ইবলিস’ ছদ্মনামে লিখেছিলেন। তারপর ক্রমশ কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল ‘হিজলকন্যা’, ‘হিজল বিলের রাখালেরা’, ‘তরঙ্গিনীর চোখ’, ‘ইন্তি, পিসি এবং ঘাটবাবু’।

‘পরিচয়’ পত্রিকায় ছাপা হল ‘একটি সোনালি শামুক’। আর, ১৯৬২ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় ছাপা হল ‘ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন’। তবে ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ছাপাটা খুব সহজ হয়নি। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “দেশ পত্রিকা আমার গল্প কিছুতেই ছাপছে না। একটা গল্প খুব যত্ন করে অনেকদিন ধরে লিখতাম। বারেবারে সংশোধন করতাম। তখন কলকাতায় এসে গেছি। শীর্ষেন্দুকেও দেখতাম বুকে বালিশ দিয়ে একটা গল্প কাটাকুটি করে একমাস ধরে লিখছে। ওই সময় ‘দেশ’ পত্রিকায় বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মৃত ইলিশের চোখ’ পড়লাম। তারপর পড়লাম শীর্ষেন্দুর ‘ঘরের পথ’। ওই গল্প দুটো পড়ার পর বুঝলাম কেন বিমল কর ‘দেশ’ পত্রিকায় আমার গল্প ছাপছেন না। ফর্মের আধিপত্য এবং পাঠককে আটকে রাখার ভাষাটা লক্ষ করলাম। এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তার পরই আমি গ্রামের বাড়ি ফিরে গিয়ে এক দুপুরেই লিখলাম ‘ভালবাসা এবং ডাউন ট্রেন’। বিকেলেই পোস্ট করে দিলাম ‘দেশ’ পত্রিকায়। গল্পটা ছাপা হয়ে গেল। এরপর থেকে আমি আমার কথাই লিখেছি, ওই ভাষা এবং ফর্মটা মাথায় রেখে। সময়ের সঙ্গে সেসবও পাল্টে গেছে। নগরের গল্প যে আমি লিখিনি, তা নয়। খুব নগণ্য। ওগুলো আমার লেখা বলে মনেই করি না।”

এরপর থেকে সৈয়দ মুস্তাদফা সিরাজকে বাংলার পাঠক এক বিশেষ ধারার লেখক হিসেব ক্রমশ বরণ করে নিয়েছে। আমি দে’জ পাবলিশিং থেকে ১৯৯৪-এর বইমেলার সময় ১৬টি গল্প নিয়ে তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশ করেছি। আবার ২০০৭-এর বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে ‘সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের শ্রেষ্ঠ ৫০টি গল্প’। এই বইয়ের ভূমিকায় সিরাজদা লিখেছিলেন,

“নিজের লেখা গল্পের সংকলন সম্পর্কে নিজে কিছু বলা সঙ্গত নয়। চিরাচরিত প্রথা হল, কোনো বোদ্ধা পাঠকই এ বিষয়ে যা বলার তা বলবেন। আমার গল্প নিয়ে অবশ্য এ যাবৎ অনেকেই ছোট-বড় নানা আয়তনে আলোচনা করেছেন। কিন্তু পঞ্চাশটি গল্প পড়া ও তা নিয়ে আলোচনার পর্বতপ্রমাণ বোঝা তাঁদের কাঁধে চাপানো উচিত মনে করলাম না। তা ছাড়া এই সংকলনের গল্পগুলি বেছে নিতে প্রকাশককে সাহায্য করেছি আমি নিজে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কত গল্প লিখেছি, তার হিসেব আমার কাছেই নেই। এই গল্পগুলিকে সেরা আখ্যা দেওয়ার কারণ একটাই। তা হল, এরা আমার জীবনবীক্ষার মোটামুটি প্রতিনিধিত্ব করে।

বহুলপ্রচারিত একটি পাক্ষিক পত্রিকায় অনেক বিজ্ঞ সমালোচক লিখেছিলেন, অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান কুড়িয়ে আমি গল্প লিখি বলে আমি নাকি ‘তারাশঙ্কর সমগোত্রীয়’। তারাশঙ্কর হিমালয়। আমি নিতান্ত উইঢিপি। অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান কুড়িয়ে প্রকৃতপক্ষে আমি যা করি, তা অবিনির্মাণ (Deconstruction)। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। এক সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে একটা টেবিলের সামনে একা বসে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ কবি বিনয় মজুমদার এসে মুখোমুখি বসে বললেন, ‘হ্যাঁ মশাই, আমি যা জানি, তা-ই তো আমার জ্ঞান?’ সায় দিতেই তিনি তেমনই হঠাৎ উঠে গেলেন। বিকৃত মুখে কাকে বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছিলেন, মনে পড়ছে। কিন্তু তখনই আমার চমক জেগেছিল। জ্ঞান জিনিসটার সরল ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে। এইজন্যই কবিদের বলা হয় ক্রান্তদর্শী। স্তূপাকার জ্ঞানই আমাদের অভিজ্ঞতা। তার থেকে একটুখানি বেছে নিয়ে ভাঙচুর করার ব্যাপারটাই আসলে শিল্প এবং শেষাবধি তার পরিণাম একটা আখ্যান, যা গল্প (Fiction) নামে পরিচিত।…”

অনেক পরে ২০২৪-এ দে’জ থেকে সিরাজদার লেখা একটি নাটক, ‘লাল দরজা’ এবং ১৬টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘অগ্রন্থিত গল্প’ বইটি। সম্প্রতি আরও বেশ কিছু অগ্রন্থিত গল্প আমাদের হাতে এসেছে এবং সম্ভবত একটি অগ্রন্থিত উপন্যাসও আমরা আগামিদিনে প্রকাশ করতে পারব। ‘গোঘ্ন’, ‘রানীরঘাটের বৃত্তান্ত’, ‘বৃষ্টিতে দাবানল’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ’ ইত্যাদি অসংখ্য উন্নতমানের গল্পের প্রণেতা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মনে করতেন সাহিত্যজীবনে গল্পকার হিসেবেই তিনি সত্যিকারের সার্থকতা লাভ করেছেন।

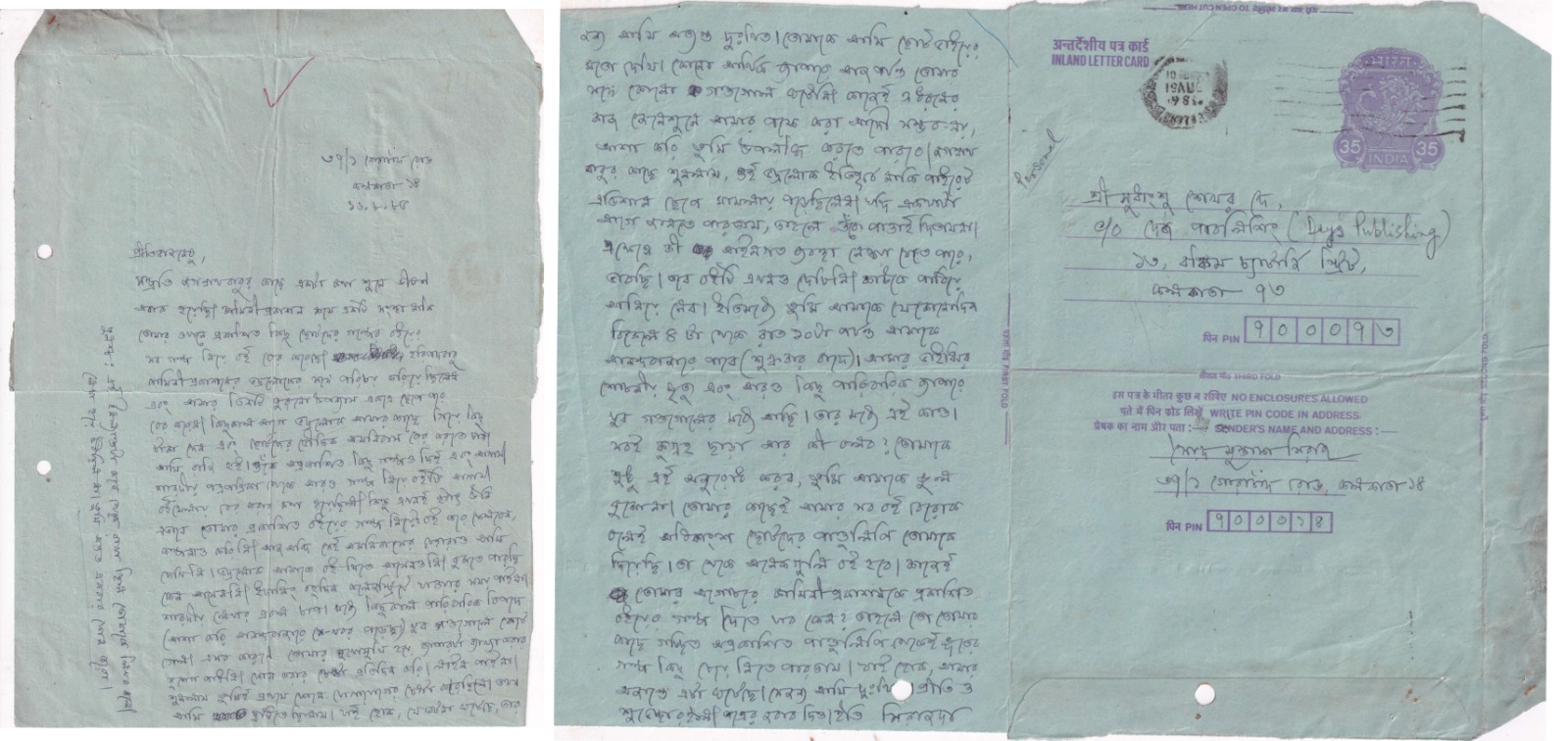

আমার চিঠিপত্রের সংগ্রহে সিরাজদার প্রথম যে-চিঠিটা পাচ্ছি সেটা ১৯৮৫-র ১৬ অগাস্ট লেখা। আমি তালিকা মিলিয়ে হিসেব করে দেখলাম ততদিনে দে’জ পাবলিশিং তাঁর এক ডজন বইয়ের প্রকাশক। ইনল্যান্ড লেটারে লেখা সেই দীর্ঘ চিঠির বিষয়বস্তুও বেশ গুরুতর। তিনি লিখছেন,

‘প্রীতিভাজনেষু,

সম্প্রতি জগন্নাথবাবুর কাছে একটা কথা শুনে ভীষণ অবাক হয়েছি। কামিনী প্রকাশন নামে একটি সংস্থা নাকি তোমার ওখানে প্রকাশিত কিছু ছোটদের গল্পের বইয়ের সব গল্প নিয়ে বই বের করেছে। হরিপদবাবু কামিনী প্রকাশনের ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন এবং আমার তিনটি পুরনো উপন্যাস একত্রে ছেপে পরে বের করেন। কিছুকাল আগে ভদ্রলোক আমার কাছে গিয়ে কিছু টাকা দেন এবং ছোটদের ভৌতিক অমনিবাস বের করতে চান। আমি রাজি হই। ওঁকে অপ্রকাশিত কিছু গল্পও দিই এবং আগামী শারদীয় পত্রপত্রিকা থেকে আরও গল্প নিয়ে বইটি আগামী বইমেলায় বের করার কথা হয়েছিল। কিন্তু এখনই হঠাৎ উনি এভাবে তোমার প্রকাশিত বইয়ের গল্প নিয়েই বই করে ফেলবেন, কল্পনাও করিনি। আজ অব্দি সেই অমনিবাসের চেহারাও আমি দেখিনি। ভদ্রলোক আমাকে বই দিতে আসেনও নি। বুঝতে পারছি কেন আসেননি। ইদানিং [য.] বহুদিন কলেজস্ট্রিটে যাওয়ার সময় পাই না। শারদীয় লেখার প্রচণ্ড চাপ। মধ্যে কিছুকাল পারিবারিক বিপদে (আশা করি আনন্দবাজারে সে-খবর পড়েছ) খুব গণ্ডগোলে কেটে গেল। এসব কারণে তোমার মুখোমুখি হয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাইনি। ফোন করার চেষ্টা প্রতিদিন করি। লাইন পাই না। শুনলাম তুমিই প্রথমে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলে। তখন আমি ছুটিতে ছিলাম। যাই হোক, যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমাকে আমি ছোট ভাইয়ের মতো দেখি। কোনো আর্থিক ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে কোনো গণ্ডগোল ঘটেনি। কাজেই এ ধরণের কাজ জেনেশুনে আমার পক্ষে করা আদৌ সম্ভব নয়। আশা করি তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। জগন্নাথবাবুর কাছে শুনলাম, ওই ভদ্রলোক ইতিপূর্বে নাকি পাইরেট এডিশান ছেপে মামলায় পড়েছিলেন। যদি একথাটা আগে জানতে পারতাম, তাহলে ওঁকে পাত্তাই দিতাম না। এক্ষেত্রে কী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, ভাবছি। তবে বইটা এখনও দেখিনি। কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নেব। ইতিমধ্যে তুমি আমাকে যেকোনোদিন বিকেলে ৪ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত আমাকে [য.] আনন্দবাজারে পাবে (শুক্রবার বাদে)। আমার ভাইঝির শোচনীয় মৃত্যু এবং আরও কিছু পারিবারিক ব্যাপারে খুব গণ্ডগোলের মধ্যে আছি। তার মধ্যে এই কাণ্ড। সবই কুগ্রহ ছাড়া আর কী বলব ? তোমাকে শুধু এই অনুরোধ করব, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার কাছেই আমার সব বই বেরোক [বেরোয়] বলেই অধিকাংশ ছোটদের পাণ্ডুলিপি তোমাকে দিয়েছি। তা থেকে অনেকগুলি বই হবে। কাজেই তোমার অগোচরে কামিনী প্রকাশনকে প্রকাশিত গল্প দিতে যাব কেন ? তাহলে তো তোমার কাছে গচ্ছিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকেই ভূতের গল্প কিছু চেয়ে নিতে পারতাম।

যাই হোক, আমার অজান্তে এটা ঘটেছে। সেজন্য আমি দুঃখিত। প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। পত্রের জবাব দিও।

ইতি

সিরাজদা

পুনশ্চ: এই ইনল্যান্ডটা কবে থেকে রাখা ছিল তোমাকে লিখব বলে।

লেখা হয়ে উঠছিল না। তুমি অন্তত একবার ফোন কোরো।’

এই চিঠি বিশদে ব্যাখ্যা করার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে উল্লিখিত প্রকাশন সংস্থাকে আমি বিষয়টি জানিয়েছিলাম। লেখক-প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বই ছাপাটা বই-ব্যবসার পুরোনো অসুখ। যদিও আমি এক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্দমার দিকে যাইনি। এই চিঠির জগন্নাথবাবু মানে জগন্নাথ ভট্টাচার্য– তাঁর কথা আগে বেশ কয়েকবার বলেছি। হরিবাবু হলেন হরিপদ ঘোষ। তিনি দে’জ পাবলিশিং-এর তরফে বিভিন্ন লেখকের বাড়ি গিয়ে বইয়ের ব্যাপারে কথা বলতেন, বইয়ের কপি, প্রুফ ইত্যাদি দেওয়া-নেওয়ার কাজও করতেন। আটের দশকের শুরুর দিকে আমি তার ওপর অনেকটা নির্ভর করতাম। মূলত তাঁর চেষ্টাতেই ১৯৮২ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে একটা চমৎকার বই পুনর্মুদ্রণ করতে পেরেছিলাম, গোপালকৃষ্ণ গোস্বামীর ‘দশ অবতার’। কিন্তু তাঁর এই আচরণ আমাকে ব্যথিত করেছিল। তারপর থেকে হরিপদবাবুর সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং-এর আর সম্পর্ক থাকেনি। আর, সিরাজদা যেমন লিখেছেন, ‘তোমাকে আমি ছোট ভাইয়ের মতো দেখি’– তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কে এই ঘটনার কোনও প্রভাব পড়েনি। আমি দেখছি ঠিক পরের বছরই সিরাজদার মোট তিনখানা বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে দুটি ছোটদের বই, আরেকটি সুব্রত চৌধুরীর মলাটে ছোট আয়তনের উপন্যাস, ‘বসন্ততৃষ্ণা’।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……

পর্ব ৫১। কর্নেল পড়ে সিরাজদাকে চিঠি লিখেছিলেন অভিভূত সত্যজিৎ রায়

পর্ব ৫০। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতে দিব্যেন্দুদার জীবনের দ্বিতীয় গল্পই বদলাতে হয়েছিল

পর্ব ৪৯। রবিশংকর বলের মতো উর্দু সাহিত্যের এত নিবিষ্ট পাঠক খুব কমই দেখেছি

পর্ব ৪৮। দেবেশ রায়ের যেমন ‘বৃত্তান্ত’, আফসার আমেদের তেমন ‘কিস্সা’

পর্ব ৪৭। বই বাঁধানো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই ‘মহাভুল’ শুধরে নিয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved