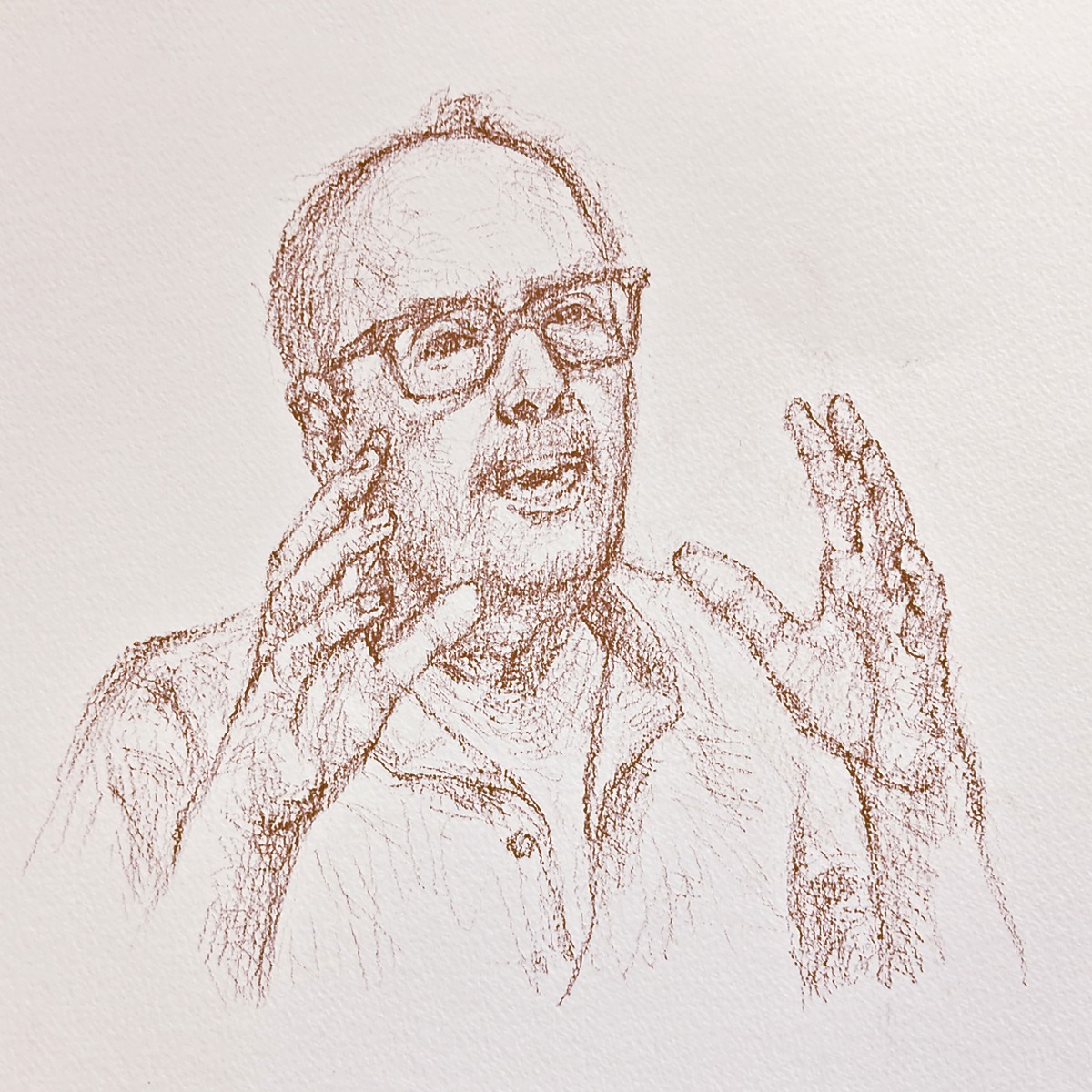

‘জনপ্রিয় হওয়া না হওয়া, প্রতিষ্ঠা পাওয়া না পাওয়া, বই বিক্রি হল কি হল না, তা বড়ো কথা নয়। কথাটা হচ্ছে যে, আমি আমার এই কথা বলে রাখলাম। তুমি কে আমি তো জানি না, যেই হও আমি তোমাকে একথাটা জানাতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার সহমর্মিতা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে। কিন্তু আমি তো জানিয়ে রাখলাম। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারো, তুমি আমাকে ফিরিয়েও দিতে পারো, আমার লেখা তোমার ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু একথাটা আমার না বলে উপায় ছিল না তাই আমি বললাম।…’, লিখেছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। আজ তাঁর ৯০ তম জন্মদিন।

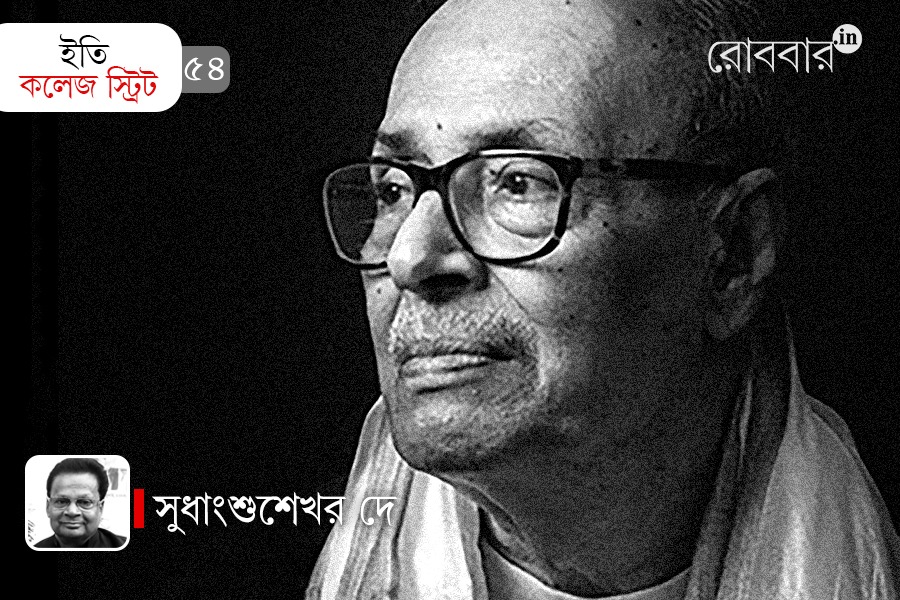

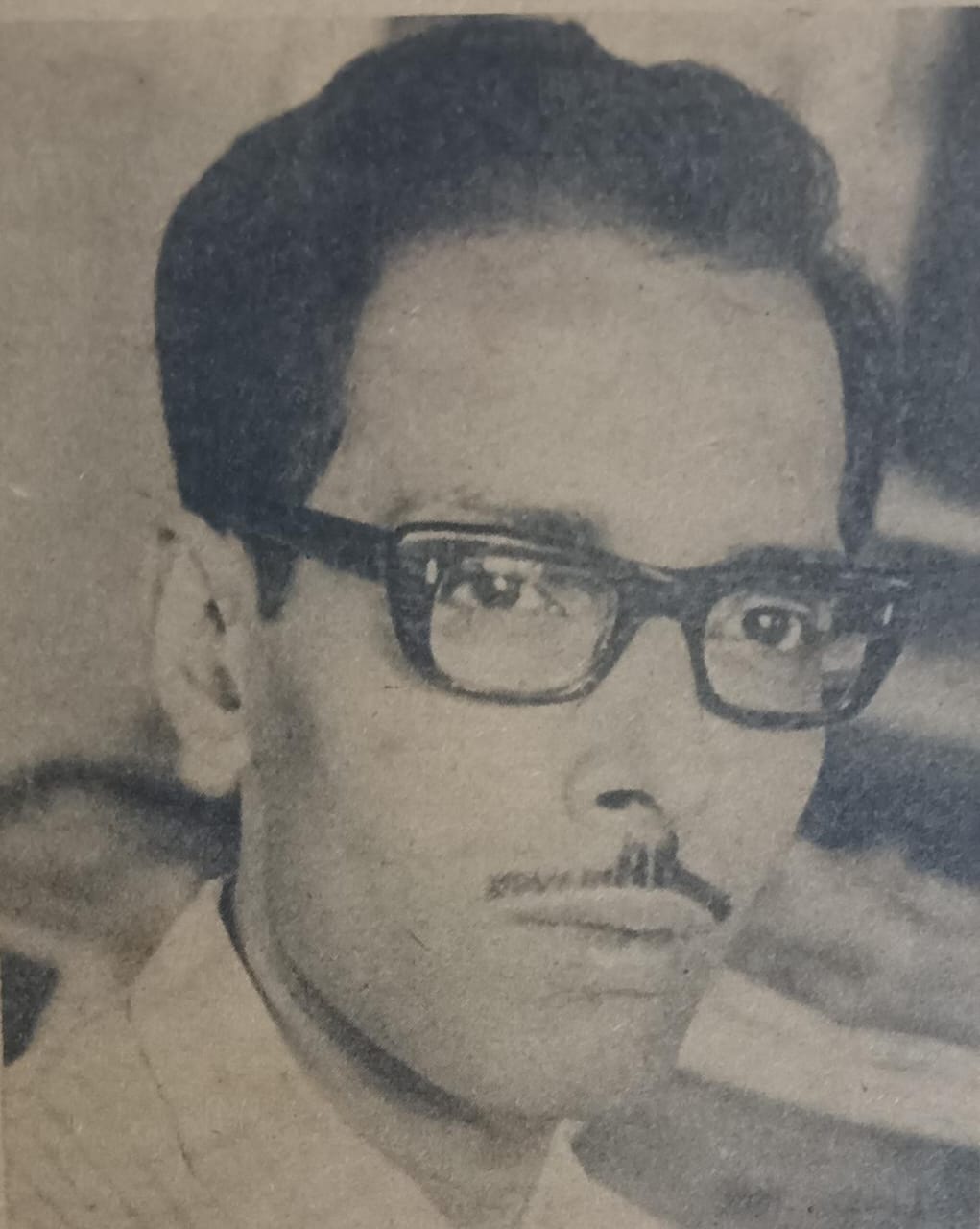

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র: সুবিনয় দাস

৫৪.

সিরাজদার কথা বললে অতীনদার কথা আসবে না, এমনটা কী করে হয়! তাঁদের জীবনের একটা পর্ব মুর্শিদাবাদে কেটেছে শুধু তাই নয়, তাঁরা যেমন সমসাময়িক লেখক, তেমনই নিকট বন্ধুও ছিলেন। সিরাজদা লেখকজীবনের শুরুর দিকে মুর্শিদাবাদে তাঁদের সাহিত্যচর্চার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, ‘‘তখন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মাথা তুলেছে ওখানে। একজন খাঁটি সঙ্গী ও বন্ধু পেয়ে গেলাম। সে উল্টোরথ মানিকস্মৃতি উপন্যাস প্রতিযোগিতার জন্য ‘সমুদ্র মানুষ’ লিখছিল। জিতে গেল। আমার আগেই কলকাতা ঢুকল সে। আমি প্যাটপ্যাট করে তাকাই।’’

কলকাতায় আসার পর থেকেই অতীনদা পুরোদস্তুর সাহিত্যিক হয়ে যান, তা নয়। কলকাতায় আসার আগে তিনি জাহাজে চাকরি নিয়ে দুনিয়ার অনেক জায়গা ঘুরেছেন। কখনও ট্রাকের ক্লিনারের কাজ করেছেন, প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়েছেন, এমনকী, প্রধান শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন। ১৯৬৩ সালে কলকাতায় এসে কিছুদিন একটি কারখানায়, তারপর স্যাংগুইন প্রকাশনার রামায়ণী প্রকাশ ভবনে কাজ করেছেন। পরে অমিতাভ চৌধুরীর আহ্বানে ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় যোগ দেন।

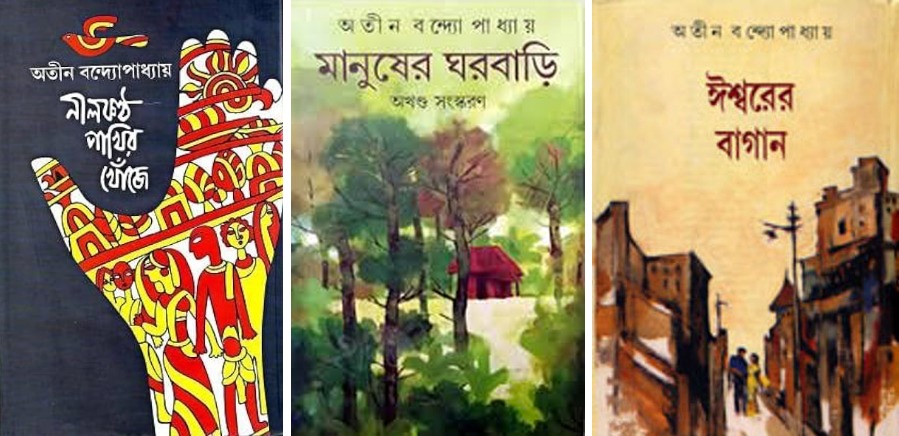

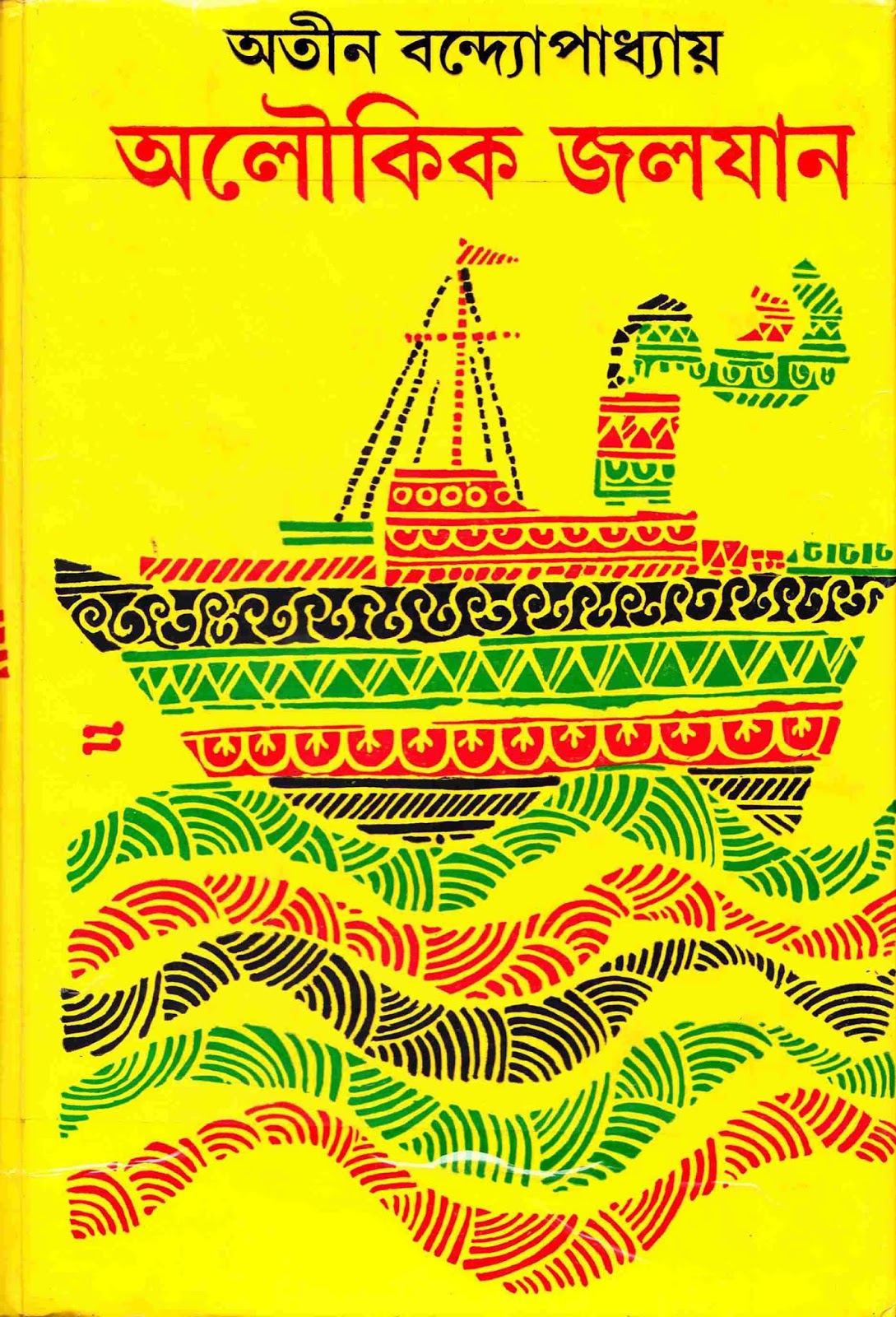

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বললেই সবাই একবাক্যে তাঁর চারটি উপন্যাসের কথা বলেন, ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’, ‘মানুষের ঘরবাড়ি’, ‘অলৌকিক জলযান’ আর ‘ঈশ্বরের বাগান’। প্রতিটি উপন্যাসই বাংলা ভাষার সম্পদ। দশকের পর দশক ধরে বাঙালির প্রিয় বই। বন্ধুর লেখা ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ প্রসঙ্গে সিরাজদা লিখেছিলেন, ‘‘দুই বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ঐক্যে বিশ্বাসী বলে আমার জানাতে দ্বিধা নেই যে, অতীনের এই রচনা এযাবৎকালের নজিরের বাইরে। ভাবতে গর্ব অনুভব করছি যে, আমার সমকালে এক তাজা তেজস্বী খাঁটি লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। আজ হয়তো তিনি নিঃসঙ্গ যাত্রী। কিন্তু বিশ্বাস করি, একদা আমাদের বংশধরগণ তাঁর নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা অনুভব করে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে তিরস্কার বর্ষণ করবে। ‘পথের পাঁচালী’র পর এই হচ্ছে দ্বিতীয় উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে।’’

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবেলাটা অত্যন্ত যন্ত্রণার। তাঁদের পরিবার দেশভাগের বলি। পূর্ববঙ্গের শিকড় উপড়ে তাঁর বাবা সামান্য যা অর্থ সঙ্গে করে এপারে এসেছিলেন, তা সামান্য একটু বাসস্থান তৈরি করতে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। যত আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়েছে তত ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন তাঁর বাবা। অসহায় মানুষের এছাড়া আর কী-ই বা করার থাকতে পারে। অসংখ্য শিকড়-ছিন্ন মানুষের মতো তাঁর মা-ও উপোসের দিনগুলোতে স্বামীর ঈশ্বরমগ্নতা নিয়ে সন্দিহান হতেন। আর অতীনদা বার-বার বাড়ি থেকে পালানো ছেলে। ‘ঈশ্বর সন্ধানে’ নামে একটি গদ্যলেখায় তিনি জানিয়েছেন–

‘বাবার ঈশ্বরের খোঁজে বাড়ি থেকে প্রথমবার [আমার] নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার তারিখ সঠিক মনে করতে পারছি না। বোধহয় উনপঞ্চাশ সালের মে মাস-টাস হবে। মনে পড়ছে, এলাহাবাদে তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল। পিচ গলে-ফলে ভাপ উঠছিল। আমার খালি পা, হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট গায়। দুপুরের পিচগলা রাস্তায় হাঁটতে বেশ মজা লাগছিল। না, রাস্তায় বেশি লোকজন ছিল না। দুটো একটা রিকশো, বাস-টাস তো তেমন যখন-তখন চোখে পড়েনি, মতিলাল রোড বোধহয় রাস্তার নাম হবে– বেশ উৎফুল্ল হওয়া গেছিল। রাস্তায় প্রায় একজন ক্লাউনের মতো আমাকে দেখাচ্ছিল। বাড়িগুলোর দরজা জানালা সব বন্ধ। শুধু আনন্দভবনের গেট খোলা ছিল। ফোয়ারা ছিল, ফোয়ারার জল বেশ মিষ্টি, পেট ভরে খাওয়া গেল। বোধহয় কেয়ারটেকার মানুষটি আমার কথা শুনে আঁতকে উঠেছিল। তবে দয়া করে বের করে দেয়নি এই যা রক্ষে। সে দক্ষিণের চাতালে আমাকে শুয়ে থাকতেও বলেছিল। সন্ধ্যার আগে বের হলে ভাল হবে না আমার, এমন ভয়-টয়ের কথাও বলেছে। শেষে আমাকে খুব কৃপা করে জানাল, ঈশ্বর এখানে থাকে না।…

…

ঈশ্বরের খোঁজে সোজা হাওড়ায় ফিরে এলাম। জীবনকে বেশ উপভোগ করা যাচ্ছিল। বরং বলা যায় মজা। বেতড়ের কাছে এক তাঁতি পরিবারে সামান্য ফুটফরমাস কাজের বিনিময়ে আহার। বর্ধমানের কথা মনে পড়ছে। ঘুরে ঘুরে মল্লিক ভিলার রোয়াকে রাত কাটাব ভেবে বসে আছি। নীচের নালা থেকে পঙ্গপালের মতো মশারা আক্রমণের জন্য উড়ে আসছে। মনে হচ্ছিল, দু-চার রাত এভাবে থাকলে, যা সামান্য অবশিষ্ট আছে তাও উবে যাবে। তবু একটু ঘুম দরকার। সকালে উঠে হয়তো দেখব মশারা আমার সবটাই হাওয়া করে দিয়েছে, তবু ঘুমানো দরকার। একদম দাঁড়াতে পারছিলাম না। ঈশ্বরের মতো যথার্থ একজন মানুষে তখনই সামনে এসে দাঁড়ালেন।…

…

এভাবেই এ-দেশে এসে জীবন শুরু। একজন ছন্নছাড়া তরুণ সামান্য আশ্রয়ের খোঁজে, আহার এবং উত্তাপের নিমিত্ত ঘুরে বেড়িয়েছে গাঁয়ে গঞ্জে কখনও শহরে।…’

আমার সঙ্গে অতীনদার পরিচয় হয়েছিল আটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। সেসময় আমি দুপুরবেলা প্রায় নিয়মিতই বইপাড়ায় আমার অগ্রজ প্রকাশকদের দপ্তরে যেতাম। উদ্দেশ্য খুব সহজ ছিল– সেখানে বাংলা প্রকাশনার নানা দিক নিয়ে যে-আলোচনা হত, আমি তাতে সমৃদ্ধ হতাম। সবচেয়ে বেশি যেতাম নবপত্র-র প্রসূনদা (প্রসূন বসু) আর করুণা প্রকাশনীর বামদার (বামাচরণ মুখোপাধ্যায়) কাছে। অতীনদার গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর প্রকাশক ছিলেন বামদা। তাই টেমার লেনে করুণার ঘরে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে-মাঝেই আসতেন। একদিন তিনি করুণা-য় এসেছেন এমন সময় আমি যেতে বামদা আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। আমি প্রথম পরিচয়েই তাঁকে জানাই আমরা দে’জ পাবলিশিং থেকে তাঁর বই প্রকাশ করতে চাই। বামদা কিন্তু দে’জ থেকে অতীনদার বই প্রকাশ করতে চাওয়ার কথা বলেছি বলে এতটুকুও অসন্তুষ্ট হননি। আসলে আমার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ স্নেহ।

দে’জ থেকে অতীনদার প্রথম উপন্যাস– ‘আবাদ’ প্রকাশিত হল ১৯৮৭ সালে বাংলা নববর্ষের সময়। এই উপন্যাসে প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে আত্মরক্ষা করতে নিরাশ্রয় মানুষ দুর্গম অঞ্চলে ঘরবাড়ি বানিয়ে থিতু হতে চায়। জমির অধিকার নিয়ে শুরু হয় কাড়াকাড়ি। ‘আবাদ’-এর পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘…এ-সময়ের সব চেয়ে গভীর নিষ্পাপ উপন্যাস। জীবনের সবচেয়ে বড়ো জীবনসত্য।’ ‘আবাদ’ প্রকাশের পর পাঠকমহলে বেশ সাড়া পড়েছিল।

১৯৮৭-তে ‘আবাদ’ প্রকাশের পর অতীনদার পরের বই পেতে আমাকে ছ’-বছর অপেক্ষা করতে হয়। তারপর অবশ্য প্রায় প্রতি বছরই কোনও-না-কোনও বই ছেপেছি। ১৯৯৩ সালে প্রকাশ করলাম ‘অরণ্য’ উপন্যাসটি। পরের বছর তাঁর সতেরোটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’।

১৯৯৫-এর বইমেলার সময় দে’জ থেকে প্রকাশিত হল তাঁর উপন্যাস– ‘অপহরণ’। আমার কাগজপত্রের মধ্যে দেখছি অতীনদা ‘অপহরণ’-এর পরিচিতিটা নিজে হাতে লিখে দিয়েছিলেন–

‘মানুষ গাছ হয় না, গাছও মানুষ হয় না। তবু গাছ মানুষের নীরব প্রতিবেশী। গাছ প্রকৃতির সুষমা। শর্বরী গাছের মতোই বাঁচতে চায়। গাছের মতো তার শরীরেও আছে আশ্চর্য এক সুষমা।

গাছের এই অনুভূতিমালা বনজঙ্গলে ঘুরে শর্বরী টের পায়। শর্বরী অনাথ। সে কিশোরী। তার হাত বদলেরও শেষ নেই। শর্বরীর মা গেছে আগুনে, বাবা গেছে রেলের তলায়। মাসির কাছে ছিল, সেও মরে গেল। শেষে সে পিসির আশ্রিত। অপবাদেরও শেষ নেই। শর্বরী নির্লিপ্ত, বেহায়া– অশুভ আত্মা ভর করে আছে তার উপর। নির্যাতনেরও শেষ নেই। সে বারবার পলাতকা। নয়ন এক কিশোর– নয়ন গাছ না হয়ে গেলে শর্বরী তার অবলম্বন খুঁজে পেত না। সে হয়তো ফের পালাত।

বন্য স্বভাবের শর্বরীকে নিয়ে নয়ন যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন রাতের অন্ধকার ছিল আশ্চর্য নীরব। একটা পাখি ডাকছে না। গাছের পাতা নড়ছে না। আপ্লুত ভালবাসায় নয়ন শর্বরীর মধ্যে এক বিচরণশীল প্রতিমার দর্শন পেল।

এক অনাথ নির্যাতিতা কিশোরীর জীবন এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। যেমন সংবেদনশীল তেমনি অন্তরঙ্গ রহস্যময়তায় জীবনের স্বরূপ উদঘাটিত।’

যতদূর মনে পড়ছে দে’জ থেকে তাঁর পরের বই– ‘রাজা যায় বনবাসে’ উপন্যাসটি আমি পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম। ১৯৯৫-এর বইমেলায় প্রকাশিত বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বিমল কর-কে। এই উপন্যাসের চরিত্র সুভাষ অস্থিরচিত্ত, সে নাগরিক টানা-পোড়েনের মধ্যে তেমন নারীকে খুঁজে চলে যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে প্রকৃতি।

১৯৯৬-এর ২ ডিসেম্বর অতীনদা আমাকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন–

সুধাংশু,

একটি জলের রেখা উপন্যাসের জেরক্স দিলাম। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ– ১৩৭২। মিত্রালয় থেকে প্রকাশিত হয়। পরে রামায়ণী প্রকাশ ভবন থেকে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতিভাস নামে একটি প্রকাশনা থেকেও এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মধুরাংশ্চ নামে একটি নামে একটি শারদীয় কাগজে ‘একটি জলের রেখা ও ওরা তিনজন’ এই নামে। এবারে বইটির নাম, একটি জলের রেখা ও ওরা তিনজন রাখলে ভাল হয়। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বইটির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। একটি ভূমিকা লিখে দেবারও ইচ্ছে আছে। আশা করি কুশলে আছ।

ইতি

অতীনদা

মিত্রালয় একসময় বেশ সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা ছিল। এই প্রকাশনাটি ছিল লেখক ও অনুবাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের। গৌরীশঙ্করবাবুর লেখা ‘ইস্পাতের স্বাক্ষর’, ‘অ্যালবার্ট হল’, ‘অপুর পাঁচালী’– খুবই উল্লেখযোগ্য বই। এর মধ্যে ‘অপুর পাঁচালী’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন অবলম্বনে লেখা। লেখাটি ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোডের পুস্তক প্রকাশন থেকে গ্রন্থাকারে বেরনোর আগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল প্রকাশ ভবনের শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কালি ও কলম’ পত্রিকায়। মিত্রালয় ছিল আমাদের ঠিক পাশের ঠিকানায়– ১২ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। অতীনদার প্রথম উপন্যাস ‘সমুদ্র মানুষ’ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যই প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৫৮ সালে ‘উল্টোরথ’ পত্রিকা আয়োজিত মানিকস্মৃতি পুরস্কারে অতীনদা ‘সমুদ্র মানুষ’-এর জন্য তৃতীয় পুরস্কার পান। প্রথম হয়েছিলেন মতি নন্দী ‘ধুলো বালির মাটি’ (পরে নামকরণ হয় ‘নক্ষত্রের রাত’) উপন্যাস লিখে, আর পূর্ণেন্দু পত্রীর ‘দাঁড়ের ময়না’ হয়েছিল দ্বিতীয়।

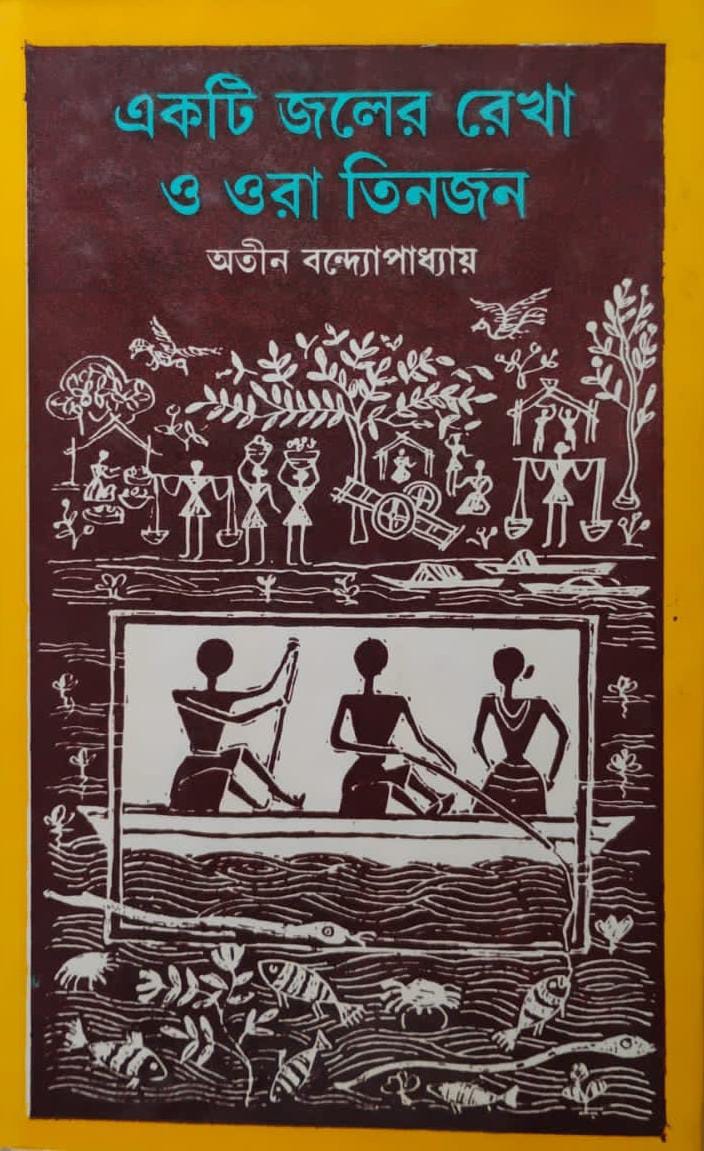

‘একটি জলের রেখা ও ওরা তিনজন’ মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জীর প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয় ১৯৯৮-এর বইমেলায়। বইটিতে অতীনদা ভূমিকা লেখেননি, তবে চতুর্থ প্রচ্ছদের জন্য তাঁর লেখাটি ভূমিকারই সমতুল। তিনি লিখেছিলেন,

“তিন কিশোরের দুঃসাহসিক শিকার অভিযানকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস রচিত। এতে আছে এক অন্য ভুবনের কথা, অথবা বলা যায় লেখকের কালজয়ী উপন্যাস ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ রচনার প্রস্তুতিপর্ব। সেই এক অত্যাশ্চর্য পৃথিবী যেখানে গাছপালা নদী আবহমানকালের।

ভরা বর্ষায় নদীর প্লাবনে মাঠ ঘাট খাল বিল জলে জলময়। জ্যোৎস্নারাতে মাছ শিকারীরা বের হয়ে পড়ে অতিকায় মীনের খোঁজে। কিংবদন্তির মতো শোনা সেই সব শিকার কাহিনীতে প্রলুব্ধ হয় তিন কিশোর।

ভরা কোটালে নদী উত্তাল– জলের গভীরে ঝাঁকে ঝাঁকে রুপালি ঢাইন মাছ উঠে আসে মোহনা থেকে। নদীর অতলে মাছের রাজা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়– সেই মাছের রাজার খোঁজে তিন কিশোরের বিস্ময়কর শিকার অভিযানের এই কাহিনীতে আছে মাছের সঙ্গে মানুষের জীবন-মৃত্যুর লড়াই, আছে দিগন্তবেলায় সেই আহত মীনের দুর্জ্ঞেয় দাপাদাপি। সৃষ্টি স্থিতির কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতিমালাসহ আছে প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা। সবশেষে আছে সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের নতুন ভুবনের রহস্যময় উপস্থিতি।”

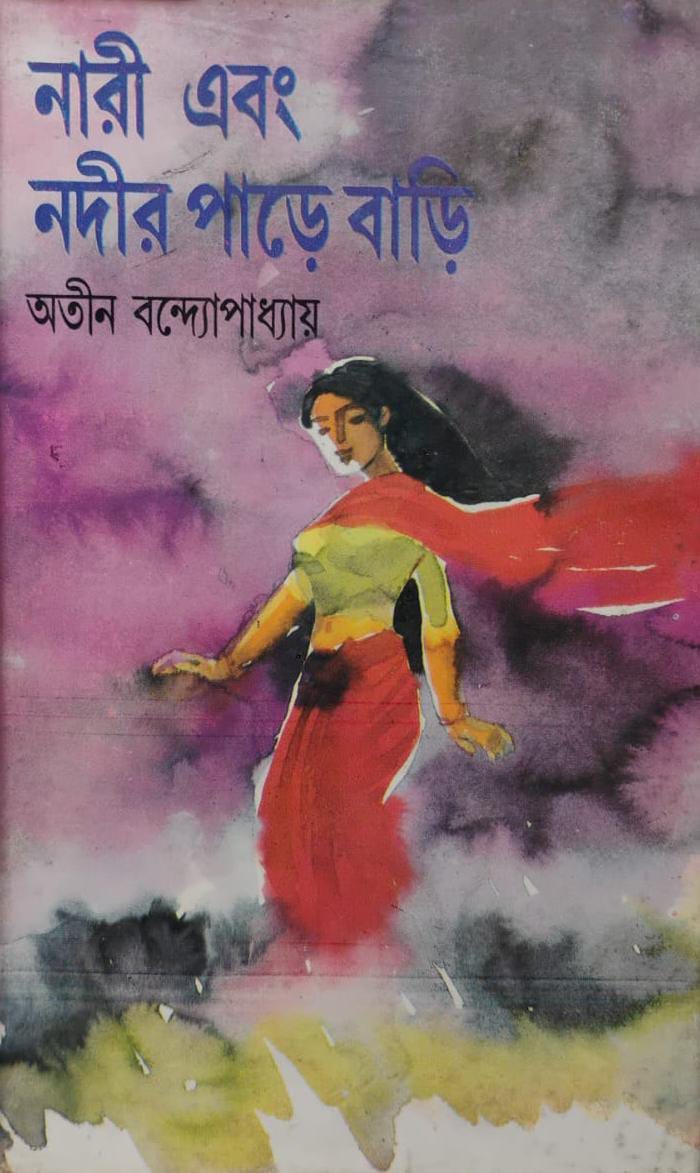

এরপর অতীনদার আর একটিই বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে– ‘নারী ও নদীর পাড়ে বাড়ি’। ১৯৯৯-এর বইমেলায় দেবাশিস রায়ের প্রচ্ছদে প্রকাশিত উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছেন কবি জয় গোস্বামীকে।

দে’জ পাবলিশিং থেকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশি বই প্রকাশিত হয়নি– আমি সাকুল্যে তাঁর ন-টি বই প্রকাশ করেছি। কিন্তু ‘আবাদ’, ‘একটি জলের রেখা ও ওরা তিনজন’ ইত্যাদি বইকে অতীনদার ভালো লেখাগুলোর মধ্যেই গণ্য করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর গদ্যে এমন একটা মায়াবী ঘ্রাণ আছে যা তাঁর লেখাকে ধ্রুপদী সাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দেয়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবিক বেদনা আর সত্যের প্রতিমূর্তি হয়ে পাঠকের সামনে ধরা দেয়। তাই সংখ্যায় অল্প হলেও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকের বই প্রকাশ করতে পেরে দে’জ পাবলিশিং সম্মানিত হয়েছে বলেই আমার মনে হয়।

পাঁচের দশকে অতীনদা, দিব্যেন্দুদা, দেবেশদা, প্রফুল্লদা, সিরাজদা এবং আরও একঝাঁক নতুন লেখক বাংলা ছোটগল্প লেখায় নতুন এক ধরনের বদল এনেছিলেন। নতুন রীতির ছোটগল্পের লেখকদের একটা আড্ডা ছিল কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে কথামালা আর নিউ স্ক্রিপ্টের দোকান জুড়ে। ‘কথামালা’ দোকানটি চালু হয় ১৯৫৮ সাল নাগাদ, আর ‘নিউ স্ক্রিপ্ট’ শুরু হয় ১৯৬০-এর আশপাশে। কথামালা ছিল ‘চা মাটি মানুষ’-এর লেখক বীরেশ্বর বসুর, আর নিউ স্ক্রিপ্ট জীবনানন্দ দাশের ভাই অশোকানন্দের। দুটো দোকান প্রায় মুখোমুখিই ছিল বলে শুনেছি। সেখানে তখনকার তরুণ গল্পকারদের আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন বিমল কর। বিমলদা ১৯৫৪ সাল থেকে ‘দেশ’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল ‘দেশ’ পত্রিকার জন্য গল্প নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন। আমি দে’জ থেকে বিমলদার দু’টি বই ছেপেছিলাম আমার প্রকাশক-জীবনের একেবারে শুরুর দিকে– ১৯৭১ সালে ছেপেছিলাম ‘হৃদয়-মন’, আর তার পরের বছর ‘এই প্রেম, এই আঁধারে’। বিমলদা যে প্রচুর লিখতেন এমন নয়, তবে আমি তাঁর লেখা আর কোনও বই দে’জ থেকে করতে পারিনি। কিন্তু বিমলদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো। আমার বিয়ের পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন সে-কথা আগেও বলেছি।

যে-আড্ডার মধ্যমণি হিসেবে বিমলদার কথা বলছিলাম, সেটা আমার কলকাতায় আসার অনেক আগের ঘটনা। পরে যখন বিমলদা ‘শিলাদিত্য’ পত্রিকায় ১৯৮২ সালে (সম্ভবত এপ্রিল মাস থেকে) ‘আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা’ শিরোনামে ধারাবাহিক লিখতে শুরু করেন, তখন সেই সময়ের অনেক জরুরি তথ্য আমি সে-লেখায় পড়েছি।

বিমলদা তাঁর আড্ডায় মূলত বয়োঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে বসলেও, মিশতেন একেবারে সমানে-সমানে। তাঁর সাহচর্য সেসময়ের নবীন লেখকদের পক্ষে সহায়ক হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বিমল করের সেই ‘তরুণ লেখক বন্ধু’দের অন্যতম ছিলেন। এমনকী, বিমল করের ‘খড়কুটো’, ‘সোপান’, ‘জননী’র মতো লেখা শীর্ষেন্দুদার মেসে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রথম পড়া হয়েছিল।

শীর্ষেন্দুদা পূর্ববঙ্গের মানুষ হলেও কলকাতায় আসার আগে তিনি থাকতেন কোচবিহারে। বিমলদা লিখেছেন,

‘শীর্ষেন্দুর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর দেখলাম, এ আর এক ছন্নছাড়া ছেলে। কলকাতা আসার আগে সে ছিল কোচবিহারে। কলেজে পড়ত। সেখান থেকে এল কলকাতায় বি এ পড়তে। সেই বাংলা নিয়ে। পড়াশোনায় কতটা মতি ছিল জানি না– তবে ওর বন্ধুরা বলে প্রচণ্ড আড্ডাবাজ ছিল। আর ছিল হিন্দি সিনেমার পোকা। শীর্ষেন্দুর বন্ধু তুলসীর [সেনগুপ্ত] কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বলব, দিনে একটা তো নিশ্চয়ই-মাঝে মাঝে দু-দুটো শো অনায়াসে দেখতে পারত শীর্ষেন্দু। বোম্বাইয়ের বৈজয়ন্তীমালা ওর ফেবারিট নায়িকা ছিল।

আড্ডা মেরে, সিনেমা দেখে, খেলার মাঠে ঘুরে বেড়িয়েও শীর্ষেন্দু দিব্যি বি এ পরীক্ষা টপকে গেল; তারপর ভরতি হল এম এ ক্লাসে। ইউনিভার্সিটিতে ও দেবেশ-দীপেনদের জুনিয়ার ছিল। আর এই দীপেনই ‘একতা’ পত্রিকায় শীর্ষেন্দুর সেই গল্পটা ছাপে যার কথা দিব্যেন্দু বলত।…’

ছোটবেলা থেকেই শীর্ষেন্দুদার লেখালিখিতে আগ্রহ। তবে সেসব নিজের খাতাতেই গোপন থাকত। একবার তাঁর স্কুলের পত্রিকার সম্পাদক সনৎ চট্টোপাধ্যায় সেই গোপন খাতা থেকে একটা গল্প ছিঁড়ে নিয়ে ছাপিয়ে দিলে শীর্ষেন্দুদা প্রথমবার ছাপা হরফে নিজের নাম দেখেন। তারপর যত বড় হয়েছেন খেলাধুলায় আগ্রহ বেড়েছে, কলেজে পড়তে শুরু করার পর লেখালিখির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ থাকেনি। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ পড়তে এসে তাঁর পরিচয় হয় গল্পকার নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে– নির্মলবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতেন আর ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্প লিখতেন। এই নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহেই শীর্ষেন্দুদা ফের একটা গল্প লেখেন। ‘একটুখানি বেঁচে থাকা’ গদ্যে শীর্ষেন্দুদা তাঁর গল্প লেখার শুরুর দিনগুলি প্রসঙ্গে লিখেছেন–

‘গল্পটা শুনে নির্মল [চট্টোপাধ্যায়] খুশী হল না, বিভূতিও [রায়, অভ্র রায় নামে বিখ্যাত] অনুকূল মন্তব্য করেনি। কিন্তু আমার ধারণা তবু বলবৎ রইল, আমি দারুণ লিখেছি। ‘দেশ’ পত্রিকার দফতরে সেটা জমা দিতে গেলাম যাঁর হাতে তিনি তখন আমাদের কাছে এক দুরন্ত আকর্ষণ। তাঁকে চোখে দেখার লোভটাও কম ছিল না। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অসামান্য নতুন বাঁধভাঙা গদ্য একটা ভিন্ন খাত রচনা করার চেষ্টা করছে। তিনি বিমল কর। মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে খুব নার্ভাস লাগছিল। তব, চেষ্টাকৃত সাহসের সঙ্গে দিয়ে আসতে পেরেছিলাম। কিছুকাল পরে গল্পটা অমনোনীত হয়ে ফেরত এল হাতে। উৎসাহটা মিইয়ে গেল। তবু আর একটা লিখে ফের দিয়ে এলাম। সেটাও ফেরত এল। বলতে কি তখন আমাকে ঘিরে ফেরৎ-এর প্রেত নৃত্য। ‘পরিচয়’ থেকেও সেই দুটো গল্প ফেরত পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা ‘একতা’য় নতুন লেখা একটা গল্প দিয়ে এলাম ছাত্রসম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে, সেটাও মনোনীত হল না। অর্থাৎ লেখালেখি আমার হওয়ার নয়। বুঝতে পেরে পরাজয়ের বিস্বাদে ভরে গেল ভিতরটা। শুনতে পেলাম ‘একতা’ পত্রিকায় সেবার রেকর্ডসংখ্যক গল্প ছাপা হচ্ছে, চারটে। চারটেই বাংলা ক্লাসের ছেলেদের। সেই চারজনের মধ্যেও ঠাঁই না পেয়ে পিছিয়ে আসা ছাড়া কী করার আছে? সাহিত্য শিল্প তো গায়ের জোরে হয় না।

তবু শেষ একটা চেষ্টা করব বলে জেদবশত একটা গল্প লিখে দীপেন্দ্রনাথকে দিয়ে নির্লজ্জের মতো বললাম– যদি এখনো ছাপার আশা থাকে তো পড়বেন। উনি বললেন– আশা কম। তবু যদি গল্পটা দারুণ কিছু হয়ে থাকে তো যেমন করে হোক ছাপব।

তিনি ছেপেছিলেন।

বার বার তিনবার। তৃতীয় গল্পটা লিখে দু-বার অমনোনীত হওয়ার লজ্জা আর সঙ্কোচ নিয়ে আবার ‘দেশ’ পত্রিকায় দিয়ে এলাম। রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে এই গল্পটা ‘দেশে’ বেরিয়েছিল।

এইভাবে শুরু।’

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের চমৎকার একটা বিশ্লেষণ করেছিলেন বিমলদা। তিনি লিখেছিলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে, শীর্ষেন্দু, ওপর ওপর গল্প বা কাহিনী লেখার লেখক নয়; তার যে কোনও ভাল গল্পই মানুষের ভেতরের কাহিনী। তার লেখার মধ্যে যে আত্মমগ্নতা তা সাধারণ লেখায় চোখে পড়বে না। কোনও কোনও লেখা অনুভূতিতেই বোধগম্য হতে পারে। কোনও বিদেশি লেখক একটা কথা বলেছিলেন, যার সাদামাটা বাংলা করলে কথাটা দাঁড়ায় এই রকম: যে-বালতিতে জল তুললাম কুয়া থেকে সেই বালতির ভেতর আর বাইরেটা যদি ভিজে সপসপে না থাকে তবে দুঃখের বিষয় স্বীকার করতে হবে বালতিটা কুয়ার মধ্যে ডোবানো হয়নি। শীর্ষেন্দুর যেকোনও ভালো গল্পের মধ্যে এই গুণটা আছে– বোঝা যায় বালতিটা যতটা পারে ডুবিয়ে দিয়ে জল তুলেছে, তার গা গড়িয়ে জল পড়ছে টপটপ করে। আমরা তার ভেজা চেহারাটা শুধু দেখি না, সিক্ততা অনুভব করি।’ শীর্ষেন্দুদার গদ্য সম্পর্কে বিমলদা মন্তব্য করেছিলেন– ‘দেবেশের মতন, সন্দীপনের মতন শীর্ষেন্দুও ভাষার ব্যাপারে নিপুণ কর্মী। তার ভাষায় এক ধরনের অন্তরঙ্গতা আছে, পাঠককে আবিষ্ট করে তোলে। কোনো একটা লেখায় সে বৃষ্টি নামার এক বর্ণনা লিখেছিল; পড়ে মনে হয়েছিল সেই বৃষ্টি যেন আমি দেখছি চোখের সামনে। লেখায় ছবির কাজ সে সারতে পারে চমৎকার করে।’

আমার সঙ্গে শীর্ষেন্দুদার পরিচয় বিমলদার মাধ্যমে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র দপ্তরেই হয়েছিল। ততদিনে শীর্ষেন্দুদা রীতিমতো বিখ্যাত লেখক। নানা প্রকাশন সংস্থা থেকে তাঁর বিখ্যাত-বিখ্যাত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। দে’জ থেকে তাঁর প্রথম বই ‘আক্রান্ত’ ছাপা হয় ১৯৮৫ সালের বইমেলার সময়। সেই হিসেবে তাঁর সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং-এর সম্পর্কের এটা ৪০ বছর পূর্ণ হল। তখনকার দিনে ১৫ টাকা দামের বইটা সুধীর মৈত্রর প্রচ্ছদে আমি ছেপেছিলাম ডা. কার্তিক বোস স্ট্রিটের শ্রী দুর্গা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস থেকে। তারপর থেকে মোটামুটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে শীর্ষেন্দুদার বই আমি পেয়েছি– ১৮৮৯ সালে ছাপলাম ‘গোলমাল’ উপন্যাস। আর ১৯৯২ সালে দে’জ থেকে তাঁর ছ-ছটি বই প্রকাশিত হয়– ‘জোড় বিজোড়’, ‘মাধুর জন্য’, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, ‘বড়ো সাহেব’, ‘ফেরীঘাট’ এবং ‘চারদিক’। এর মধ্যে ‘চারদিক’ বইটিতে শীর্ষেন্দুদার চারটি ছোট উপন্যাস একত্রে গ্রথিত হয়েছিল– ‘ফেরা’, ‘জীবন-পাত্র’, ‘বাসস্টপে কেউ নেই’ এবং ‘ভুল সত্য’।

শীর্ষেন্দুদার নামজাদা বড় উপন্যাসগুলো হয়তো ছাপতে আমি পারিনি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিভাবান লেখকের ছোটগল্পের সম্ভার দে’জ পাবলিশিং থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯২-এ ১৯টি গল্প নিয়ে ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশের পরের বছর একসঙ্গে তাঁর ‘গল্পসমগ্র’-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমি প্রকাশ করেছিলাম। তারপর দীর্ঘ বিরতি নিয়ে তৃতীয় খণ্ডটি বেরয় ২০০২ সালে, আর ২০২৫-এর বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে ‘গল্পসমগ্র’র চতুর্থ খণ্ড। আমার ধারণা তাঁর ‘গল্পসমগ্র’-র আরও কয়েকটি খণ্ড হবে।

ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি গল্পকার শীর্ষেন্দু বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর ‘ট্যাংকি সাফ’, ‘মুনিয়ার চারদিক’, ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’, ‘চারুলালের আত্মহত্যা’, ‘ক্রীড়াভূমি’-র মতো গল্প বাংলা ভাষায় বেশি লেখা হয়নি।

শীর্ষেন্দুদা শুরুর দিকে একেকটা গল্প লিখতেন বহু সময় নিয়ে। ‘ঘরের পথ’ গল্পটা লিখতে তাঁর এক-দেড় মাস সময় লেগেছিল। ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’ গল্পটা লেখার কথা সম্পর্কে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন,

“সাগরদা [সাগরময় ঘোষ] শুনেছিলেন আমি একটা গল্প লিখছি। তিনি গল্পটা ‘দেশ’-এর জন্য চেয়ে পাঠালেন। সেই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি আরো অস্থির তাড়ায় ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’ লিখতে চেষ্টা করি। যত চেষ্টা করি তত সেটা আমার হাতের বাইরে চলে যায়। কিছুতেই সেই লাগামছেঁড়া অবাধ্য গল্প বশে আসে না, কাগজের চৌহদ্দিতে তাকে বাঁধতে পারি না। সাগরদা খবর পাঠান– গল্পের কী হল? আমি ‘দেশ’ পত্রিকার সিকি মাইলের মধ্যে যাই না আর। পালিয়ে বেড়াই। খবর পাঠাই– লিখছি। শীগগীরই দেবো।

‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’ গল্পটি লিখতে গিয়ে আমার নিজের লেখালেখির জীবনের মৃত্যুলক্ষণ ফুটে উঠছিল। বার বার মনে হয়েছে– আর কোনোদিন লিখতে পারব না। ঠিক এই রকম আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকেই সে আমলের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান গল্পকার রতন ভট্টাচার্য লেখা ছেড়ে দিয়েছিল। অথচ কত বড় লেখক হওয়ার কথা ছিল রতনের! হয়তো এরকমই কোনো দুর্বোধ্য কারণে লেখা থেকে সরে গিয়েছিল সোমনাথ ভট্টাচার্য, যশোদাজীবন [ভট্টাচার্য] বা স্মরজিৎ [বন্দ্যোপাধ্যায়]ও শ্লথ করে দিল গতি।

…‘চেষ্টা’ কথাটা আমার বড় মনোমতো। আমি লেখা ছাড়িনি কিছুতেই। রোজ লিখেছি, পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আবার লিখেছি, একটা গল্পই লেখা চলছে। বার বার। অবশেষে সেই অবিশ্বাস্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে পৌনে দু বছর পর ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’ লেখা শেষ হল। সাগরদা বিশ্বাস করলেন যে, আমি লেখা ছেড়ে দিইনি। আমি নিজেও সে কথা বিশ্বাস করতে পারলাম।”

শীর্ষেন্দুদার জনপ্রিয়তার আরেকটা দিক হল তাঁর কিশোরদের জন্য লেখা প্রচুর গল্প-উপন্যাস। ‘অদ্ভুতুড়ে সিরিজ’-এর লেখাগুলি পড়েনি এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া ভার। এখনও পর্যন্ত অন্তত দুটো প্রজন্ম শীর্ষেন্দুদার এই লেখাগুলো পড়ছে– ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’, ‘গোঁসাইবাগানের ভূত’ ইত্যাদি বই তো কিশোর উপন্যাস হিসেবে কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছে। শীর্ষেন্দুদা আমাকে ১৯৯৬ সালে ‘অদ্ভুতুড়ে’ নামেই একটা কিশোর উপন্যাস দিয়েছিলেন। তাঁর পরের বছর দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় ‘একাদশীর ভূত’।

এখন হিসেব করে দেখছি গত ৪০ বছরে শীর্ষেন্দুদার পঁচিশটা বই দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, কিশোর সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান– সবই আছে। ২০০৫ সালে আমি প্রকাশ করেছিলাম শীর্ষেন্দুদার জনপ্রিয় কিশোর গল্পের বই– ‘পাগলা গণেশ’। বইটির উল্লেখ আলাদা করে করলাম কেননা এখন আমাদের রাজ্যের স্কুলগুলোতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সপ্তম শ্রেণির প্রথম ভাষার পাঠ্যবই ‘সাহিত্যমেলা’তে ‘পাগলা গণেশ’ গল্পটা গৃহীত হয়েছে।

দে’জ থেকে প্রকাশিত শীর্ষেন্দুদার বইগুলির মধ্যে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত ‘বাঙালের আমেরিকা দর্শন’ আমার নিজের খুব প্রিয় বই। চমৎকার রম্যরচনার ভঙ্গিতে ভ্রমণকাহিনি পড়তে সব সময়েই ভালো লাগে। তাঁর আমেরিকা যাত্রার আগে বাড়ির পরিবেশের যে-বিবরণ তিনি এই বইয়ে দিয়েছেন তা অতুলনীয়–

‘হাওয়াই জাহাজে দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজ বা শিলিগুড়ি কিংবা আগরতলা বহুবার যাতায়াত করেছি বটে, কিন্তু দীর্ঘ বিমানযাত্রা কীরকম হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা শক্ত হচ্ছে। আমার বউ যখন শুনল যে, আমেরিকা যেতে হলে আমাকে প্রায় সতেরো-আঠারো ঘণ্টা আকাশে থাকতে হবে তখন তার চোখ কপালে উঠল। এবং উদ্বিগ্ন মুখে মৃদু মৃদু আপত্তি তুলতে লাগল। সবাই জানেন যে, মানুষের মন বড়োই বিচিত্র। বিমান দুর্ঘটনার আশঙ্কা আমার স্ত্রীর ছিল বটে, কিন্তু তার বেশি ভয় প্লেনটা যখন আটলান্টিকের ওপর দিয়ে যাবে তখন যদি কিছু হয়। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, ডাঙায় পড়লে তো ব্যথা বেশি লাগবে, জলে পড়লে ততটা লাগবে না।

ভয় পেলেন আমার অশীতিপর বৃদ্ধা পিসিমাও। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে অর্ধস্ফুট গলায় ঢাকাই বাংলায় যা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায়, ওই সব বিদঘুটে দেশে যাওয়ার এমন কীই বা দরকার? না গিয়েও তো কত লোক দিব্যি আছে।

কিন্তু সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে। সুতরাং নানারকম ইয়ার্কি ঠাট্টা দিয়ে এই সব তাৎক্ষণিক লঘু মেঘ কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, সারাদিনের সব সময়েই পৃথিবীর নানা আকাশে ভাসমান রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। নানা এয়ারলাইনসের নানা বিমানে নানা গন্তব্যে।’

শীর্ষেন্দুদার জীবনের আরেকটি দিক হল তাঁর অধ্যাত্মচেতনা। তাঁর যে কোনও বই খুললেই ‘রা-স্বা’ লেখা দেখতে পাওয়া যায়। আসলে বেশ অল্পবয়সেই তাঁর বিষাদাক্রান্ত হয়ে পড়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। ‘একটুখানি বেঁচে থাকা’ গদ্যেই তিনি লিখেছেন–

‘‘অল্প কিছুদিন আগে শোপেনহাওয়ার পড়েছি। সে প্রভাবও কাজ করেছিল হয়তো। হঠাৎ টের পেলাম, বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া সেই বিষাদ রোগ, সেই অবাস্তব অনুভূতি প্রথম সর্দি লাগার মতো সুরসুর করে ওঠে শরীরে, মনে। কণ্টকিত হয়ে শুনি, আমার অস্তিত্ব জুড়ে অবিরল বেজে যায় বিপদ-সঙ্কেত। একা হয়ে যাই। বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করি– এই মহাজগৎ কেন অসীম? কেন মৃত্যু? কেন জীবন? কেন সবকিছু? এই প্রশ্নগুলি ছোবলে ছোবলে বিষ ঢেলে দিতে লাগল মনে। আমার নিস্তব্ধ আর্তস্বর তার ‘রক্ষা করো, রক্ষা করো’ ধ্বনি পাঠাতে লাগল চারপাশে, চেতনার তরঙ্গে তরঙ্গে সে খুঁজে বেড়াতে থাকে আশ্রয়। পাগলের মতো ধর্মগ্রন্থ খুলে বসি, রাতে ঘুম আসে না বলে সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে নানা তর্ক জুড়ে সময় কাটানোর চেষ্টা করি। খুঁজে পাই না কিছু। এক অতল বিষাদের পাতাল-কিনারায় কে আমাকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে। একদিন যায়। দু-দিন যায়। আয়ু ফুরোয় বুঝি!’’

অপু প্রকাশনায় এসে শীর্ষেন্দুদার তিনটি জরুরি সংকলন প্রকাশ করেছে। ২০১৮-য় দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়– ‘বরদাচরণ ও রাম রাহা’। গ্রামের খ্যাপাটে গোয়েন্দা বরদাচরণ আর গ্রহান্তরের মানুষ রাম রাহাকে নিয়ে তাঁর যাবতীয় লেখার সংকলন। এই দু’টি চরিত্র লেখকেরও অত্যন্ত প্রিয়। সংকলনটিতে রাম রাহা-র দু’টি আর বরদাচরণের আটটি কাহিনি আছে। ২০১৯ সালের বইমেলার সময় প্রকাশিত হয়েছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘কল্পবিজ্ঞানসমগ্র’। এখানে আর কিশোর কল্পবিজ্ঞানের গল্প নয়, সংকলিত হয়েছে বড়দের জন্য লেখা ১২টি কল্পবিজ্ঞান কাহিনি। এর দু’-বছর পরে কিশোরদের উপযোগী ৫০টি কল্পবিজ্ঞানের গল্প নিয়ে দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে– ‘আশ্চর্য আবিষ্কার কল্প গল্প ৫০’। এই তিনটি বইয়েরই সংকলক ছিলেন অকাল-প্রয়াত সম্পাদক-সংকলক সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

দে’জ থেকে ২০১৮-য় শীর্ষেন্দুদার একটি বই প্রকাশিত হয় ‘সাত-সতেরো’ নামে। এই বইটিতে তাঁর ১৭টি গল্পের সঙ্গে ‘সাহিত্যের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না’ নামে একটি নিবন্ধও ছাপা হয়েছে। সেই লেখায় তিনি বলছেন, ‘…লেখকরা তাঁদের হৃদয়ের তাড়নায় লেখেন, আবেগে লেখেন, কিছু করার জন্য লেখেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লেখেন। খ্যাতি এবং যশ ইত্যাদি তো আছেই, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা লেখকের এমন একটা তাগিদ সৃষ্টি হওয়া দরকার যা থেকে তাঁর মনে হয় যে আমি না লিখে পারছি না। লেখা হচ্ছে আমার কাছে একমাত্র মানুষের সঙ্গে শেয়ার করার জিনিস। আমি আমার কথা বলতে চাই। জনপ্রিয় হওয়া না হওয়া, প্রতিষ্ঠা পাওয়া না পাওয়া, বই বিক্রি হল কি হল না, তা বড়ো কথা নয়। কথাটা হচ্ছে যে, আমি আমার এই কথা বলে রাখলাম। তুমি কে আমি তো জানি না, যেই হও আমি তোমাকে একথাটা জানাতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার সহমর্মিতা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে। কিন্তু আমি তো জানিয়ে রাখলাম। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারো, তুমি আমাকে ফিরিয়েও দিতে পারো, আমার লেখা তোমার ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু একথাটা আমার না বলে উপায় ছিল না তাই আমি বললাম।…’ জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ ধারণা না-থাকলে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো বড় লেখক হওয়া যায় না বলেই আমার বিশ্বাস।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……

পর্ব ৫৩। ‘অলীক মানুষ’ তাঁকে দিয়ে কেউ লিখিয়ে নিয়েছে, মনে করতেন সিরাজদা

পর্ব ৫২। নিজের লেখা শহরের গল্পকে লেখা বলে মনে করতেন না সিরাজদা

পর্ব ৫১। কর্নেল পড়ে সিরাজদাকে চিঠি লিখেছিলেন অভিভূত সত্যজিৎ রায়

পর্ব ৫০। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতে দিব্যেন্দুদার জীবনের দ্বিতীয় গল্পই বদলাতে হয়েছিল

পর্ব ৪৯। রবিশংকর বলের মতো উর্দু সাহিত্যের এত নিবিষ্ট পাঠক খুব কমই দেখেছি

পর্ব ৪৮। দেবেশ রায়ের যেমন ‘বৃত্তান্ত’, আফসার আমেদের তেমন ‘কিস্সা’

পর্ব ৪৭। বই বাঁধানো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই ‘মহাভুল’ শুধরে নিয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved