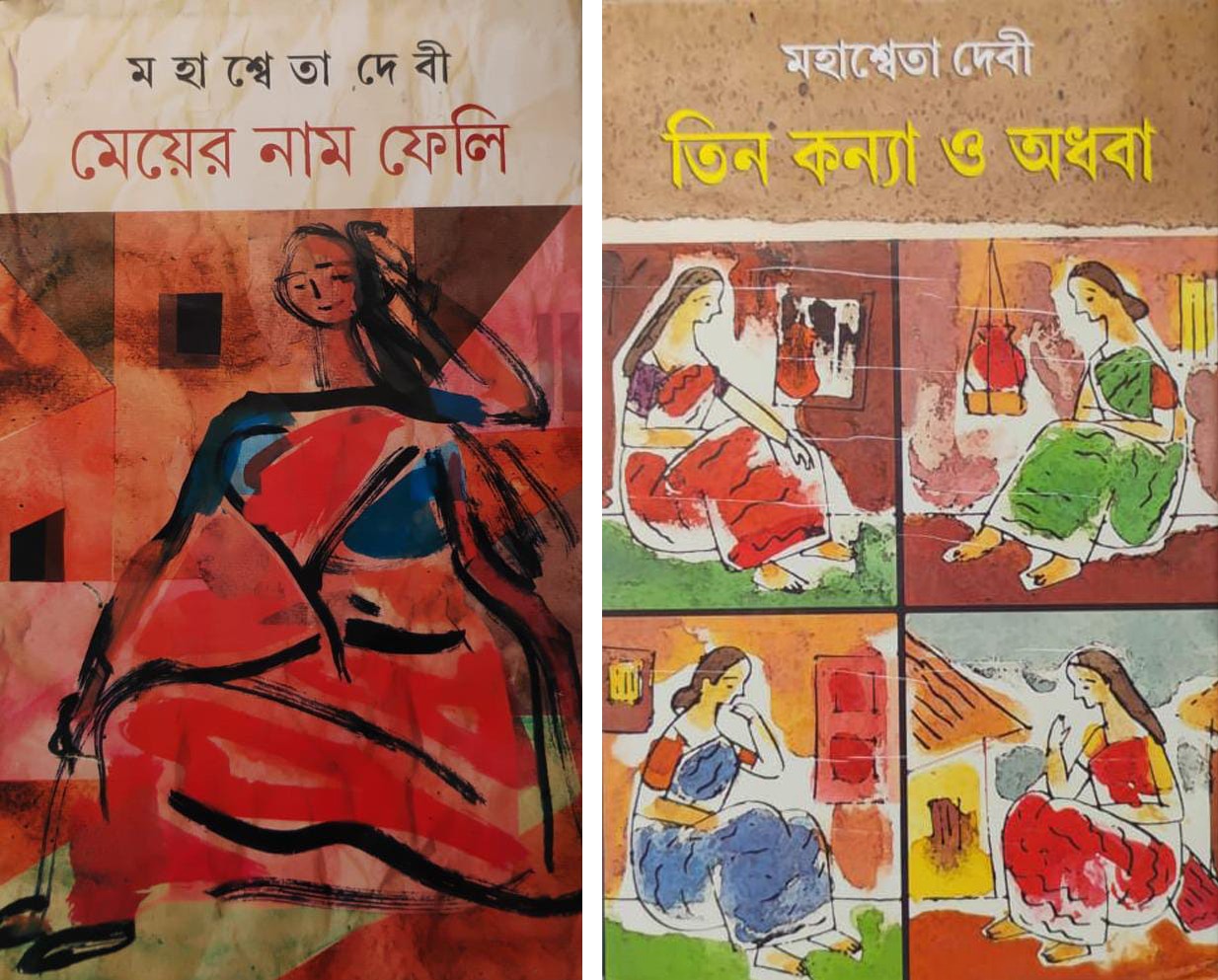

২০০৭ সাল থেকেই আমাদের রাজ্য নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর-এর ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে। সেসময় মহাশ্বেতাদি বাংলার নাগরিক সমাজের আন্দোলনে অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন। ২০০৯ সালে আমি দে’জ থেকে প্রকাশ করি তাঁর ‘তিন কন্যা ও অধবা’। এই বইয়ে ‘তিন কন্যা’ ও ‘অধবা’ নামে দু’টি নভেলেট একত্রে গ্রথিত হয়েছিল। বইটির পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘রাজনীতি যখন জনকল্যাণের পথ ছেড়ে দলকল্যাণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা সমাজকে অবক্ষয়ের কোন নরকে পৌঁছে দেয়– তারই এক নিরাবরণ চিত্র… ‘তিনকন্যা’ ও ‘অধবা’…।’ বইটির উৎসর্গের পাতায় তিনি লিখেছিলেন– ‘নন্দীগ্রাম-কে’।

৫৫.

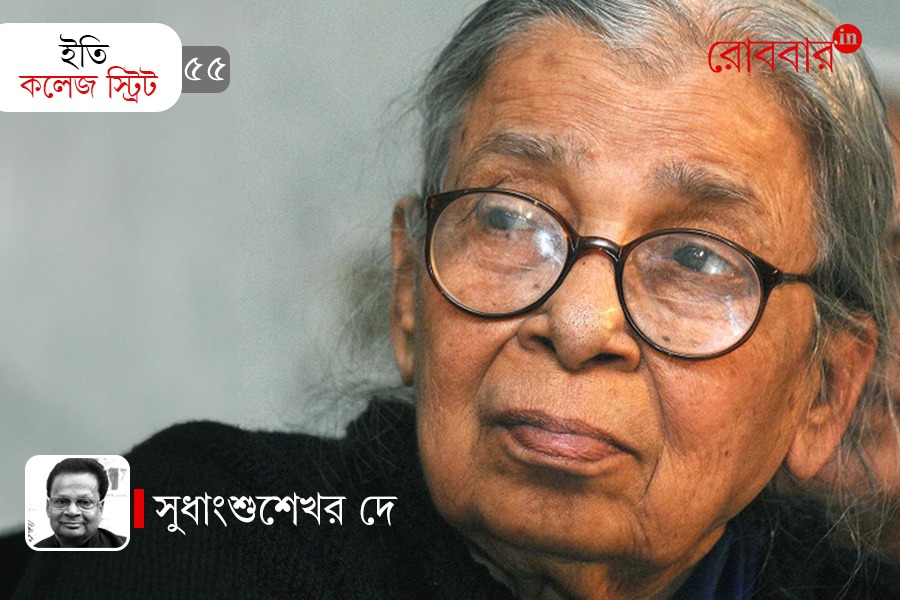

মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল খানিকটা আকস্মিকভাবেই। আকস্মিক বলছি, কেননা তাঁর সঙ্গে পরিচয় করব বলে সেদিন আমি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যাইনি। সেটা ১৯৮৬ সালের কথা। সম্ভবত সে বছরই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তৈরি হয়েছে। কোনও একটা অনুষ্ঠানে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি মহাশ্বেতা দেবীও এসেছেন। তাঁর বিখ্যাত সব বইগুলোর নাম আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সে বইয়ের বড় অংশটাই করুণা প্রকাশনী থেকে ছাপতেন বামদা (বামাচরণ মুখোপাধ্যায়)। করুণার আগে তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাসগুলি ছাপা হয়েছিল নিউ এজ, বসুধারা, এ. মুখার্জী, এম. সি. সরকার, ডি. এম. লাইব্রেরি, কথাকলি, মিত্র ও ঘোষ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস– ইত্যাদি স্বনামধন্য প্রকাশন সংস্থা থেকে। এদিকে আমারও ইচ্ছে মহাশ্বেতা দেবীর কয়েকটা বই যদি আমি দে’জ থেকে ছাপতে পারি। তাই সেদিন প্রথম সুযোগেই তাঁকে মনের ইচ্ছেটা জানালাম। তিনি আমার পরিচয় জেনে নিয়ে অল্প হেসে বলেছিলেন আমাকে দেওয়ার মতো লেখা তৈরি হলে জানাবেন।

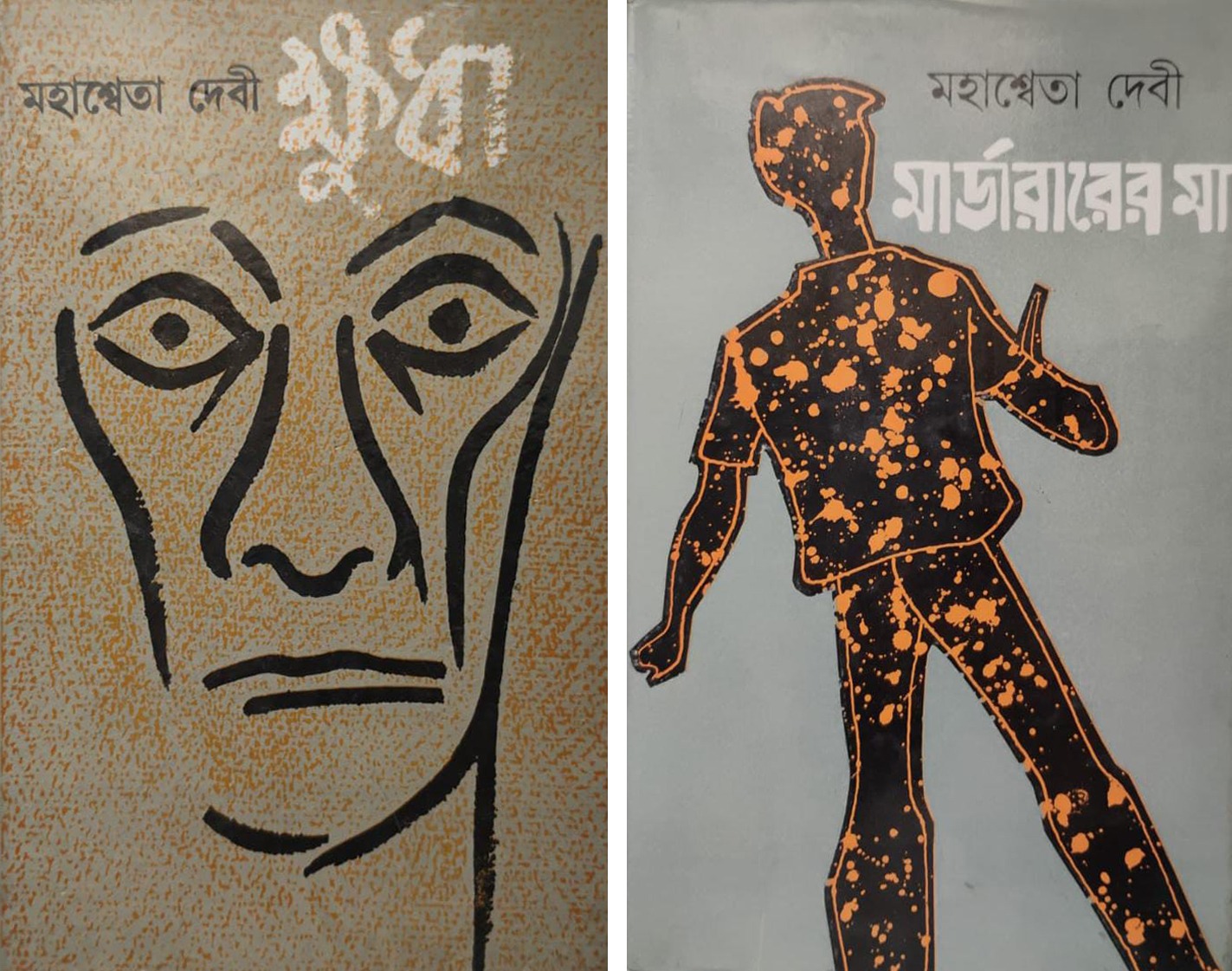

১৯৮৬ সালে আমি প্রথমবার প্রস্তাব দেওয়ার প্রায় ছ’-বছর পর ১৯৯২-এর বইমেলায় আমি দে’জ পাবলিশিং থেকে একসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর দু’-দু’টি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলাম– ‘ক্ষুধা’ আর ‘মার্ডারারের মা’। পূর্ণেন্দুদার অনবদ্য দু’টি প্রচ্ছদে ছাপা বইগুলোর মধ্যে ‘ক্ষুধা’ ছেপেছিলাম ঈশ্বর মিল লেনে অজিতকুমার মান্নার পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে, আর ‘মার্ডারারের মা’ গোয়াবাগান স্ট্রিটে সুদর্শন গাঁতাইতের দি বি.জি. প্রিন্টার্স থেকে।

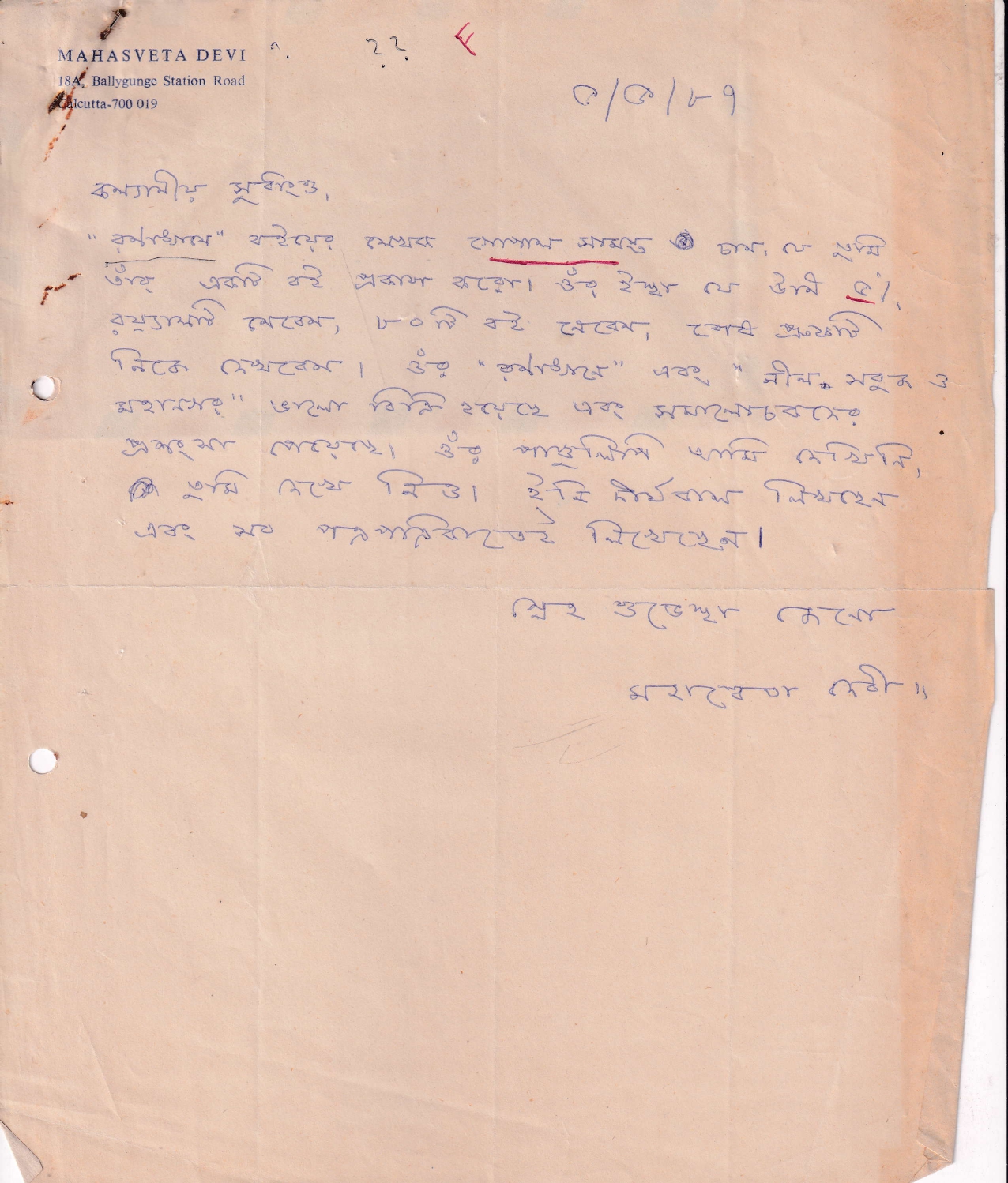

মহাশ্বেতাদির বই ছাপতে আমার ছ’-বছর লাগলেও তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরই চিঠিপত্রে যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়। তাঁর ১৮এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে ঘোরানো সিঁড়ির বাড়িতেও আমার যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল। মহাশ্বেতাদির সবচেয়ে পুরনো যে-চিঠিটা খুঁজে পাচ্ছি সেটা ১৯৮৭-র ৫ মে লেখা। সেই চিঠিতে তিনি কিন্তু নিজের বইয়ের কথা লেখেননি। লিখেছেন তাঁর পরিচিত অন্য এক লেখক গোপাল সামন্ত-র কথা, ইনি সম্ভবত রামায়ণী প্রকাশ ভবন থেকে প্রকাশিত ‘ভালো আছো’ উপন্যাসেরও লেখক। চিঠিতে মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন–

‘কল্যাণীয় সুধাংশু,

“রণাঙ্গনে” বইয়ের লেখক গোপাল সামন্ত চান যে তুমি তাঁর একটি বই প্রকাশ করো। ওঁর ইচ্ছে যে উনি ৫% রয়্যালটি নেবেন। ৮০টি বই নেবেন। শেষ প্রুফটি নিজে দেখবেন। ওঁর “রণাঙ্গনে’’ এবং “নীল সবুজ ও মহানগর” ভালো বিক্রি হয়েছে এবং সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। ওঁর পাণ্ডুলিপি আমি দেখিনি, তুমি দেখে নিও। ইনি দীর্ঘকাল লিখছেন এবং সব পত্রপত্রিকাতেই লিখেছেন।

স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেনো

মহাশ্বেতা দেবী’

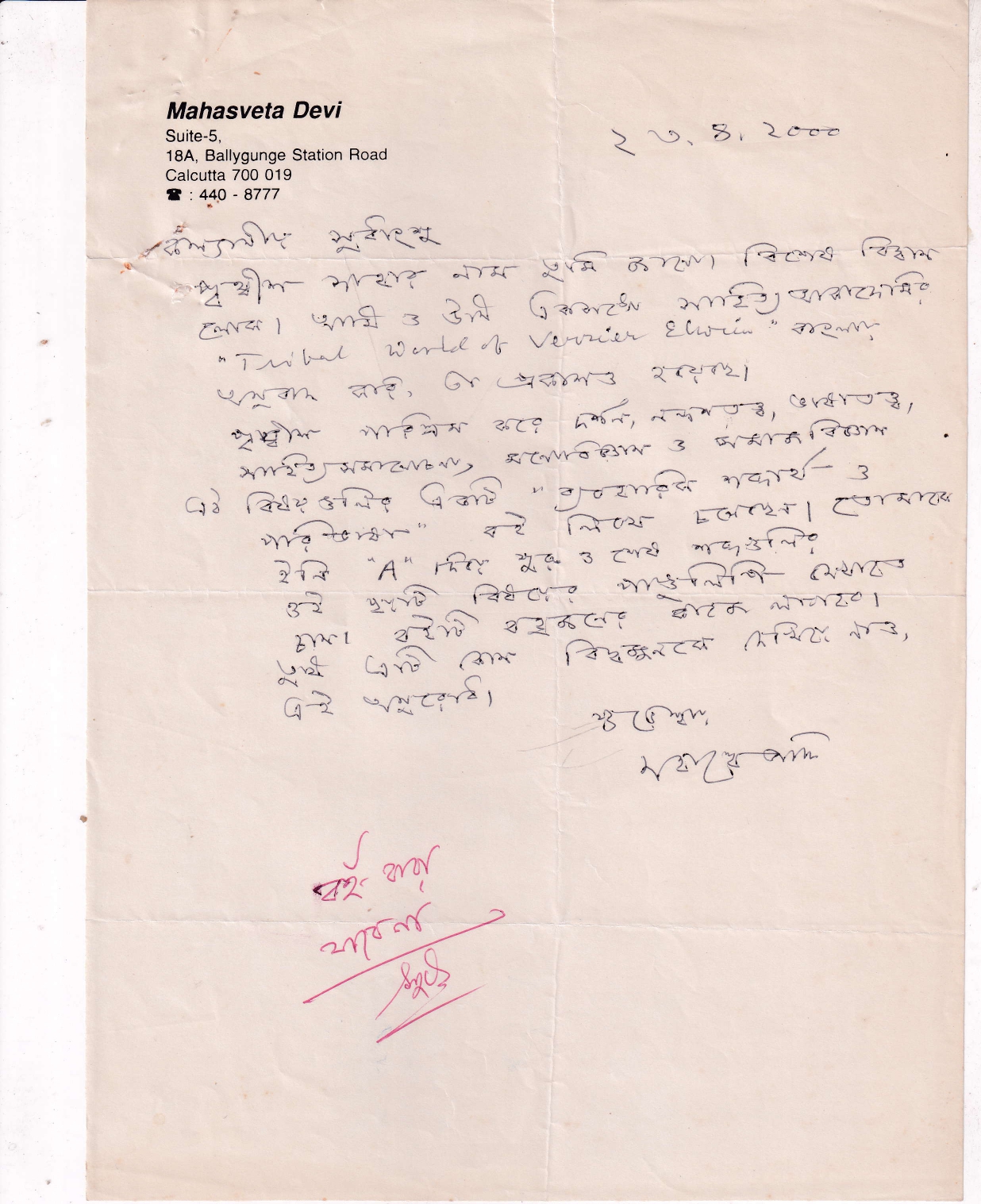

গোপাল সামন্তর বই সেসময় আমি করতে পারিনি। মহাশ্বেতাদি মাঝে-মাঝেই এরকম চিঠি দিয়ে আমাকে প্রস্তাব পাঠাতেন। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আমি তাঁর কথা রাখতে পেরেছি, আবার কখনও পারিনি। তবে সবসময়েই তাঁর চিঠি নিয়ে যাঁরা এসেছেন তাঁদের পাণ্ডুলিপির যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছি। যাঁদের বই করতে পারিনি তাঁদের লেখা হয়তো অন্য সময় হলে ছাপতে পারতাম। কারণটা সহজেই অনুমেয়– বই প্রকাশের সময় নিজেদের প্রকাশনার আর্থিক দিকটিও ভাবতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় কোন বই আমি ঠিকমতো বিক্রি করতে পারব, আর কোনটা পারব না। তাই অনেক সময় ভালো বইও করা হয়ে ওঠে না। যেমন ২০০০ সালের ২৩ এপ্রিল মহাশ্বেতাদি লিখলেন–

‘… পৃথ্বীশ সাহার নাম তুমি জানো। বিশেষ বিদ্বান লোক। আমি ও উনি একসঙ্গে সাহিত্য আকাদেমির [য.] Tribal World of Verrier Elwin বাংলায় অনুবাদ করি, তা প্রকাশও হয়েছে। পৃথ্বীশ পরিশ্রম করে দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান এই বিষয়গুলির একটি “ব্যবহারিক শব্দার্থ ও পরিভাষা” বই লিখে চলেছেন। তোমাকে ইনি “A” দিয়ে শুরু ও শেষ শব্দগুলির ওই ছয়টি বিষয়ের পাণ্ডুলিপি দেখাতে চান। বইটি বহুজনের কাজে লাগবে। তুমি এটি কোনও বিদ্বজ্জনকে দেখিয়ে নাও, এই অনুরোধ।…’

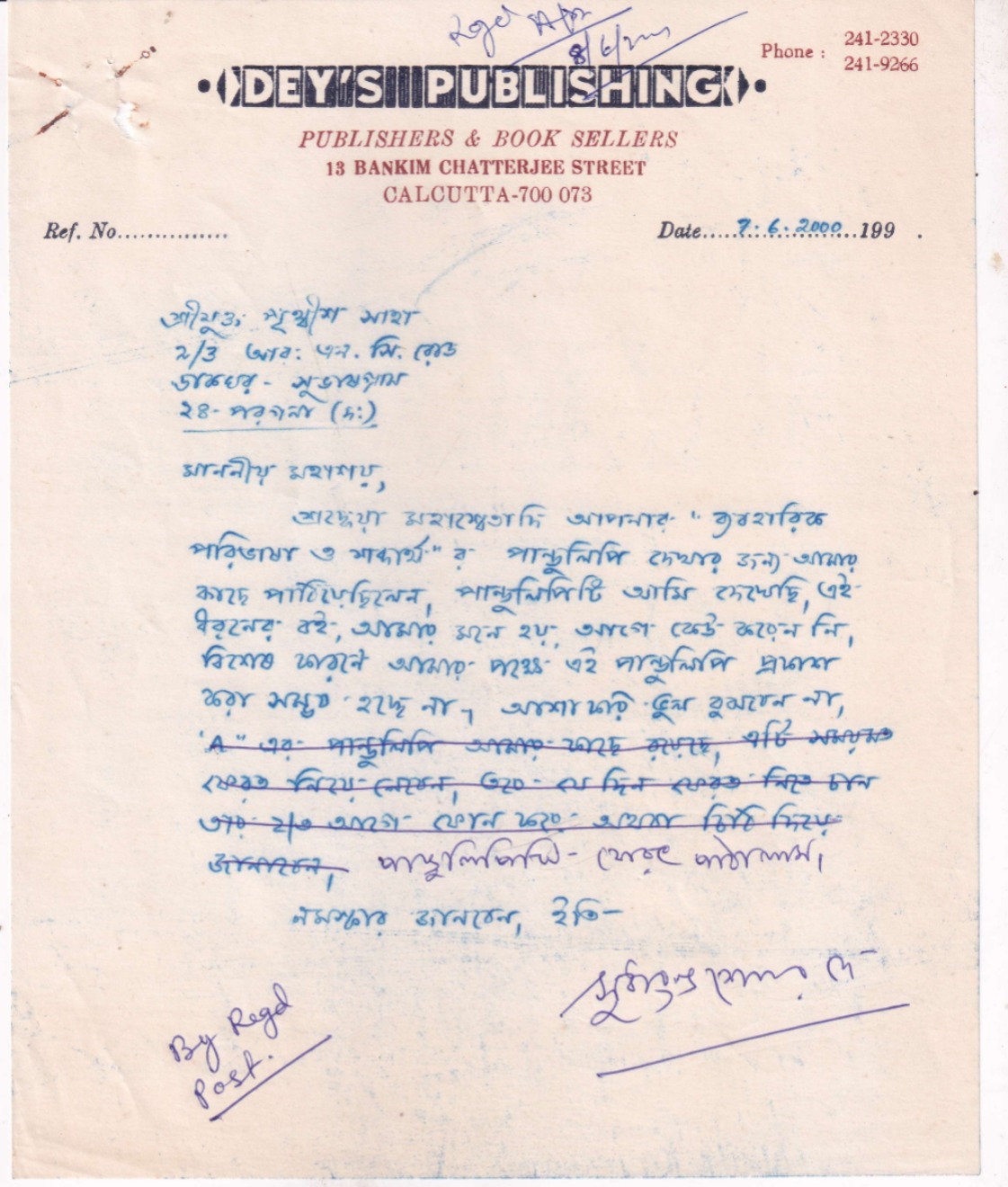

মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে পৃথ্বীশ সাহার যৌথ অনুবাদে ভেরিয়ার এল্যুইনের ‘আদিবাসী জগৎ’ বিভিন্ন মহলে সমাদৃত একটি বই। কিন্তু আমি সেসময় “ব্যবহারিক শব্দার্থ ও পরিভাষা”-র মতো একটি কোষগ্রন্থ প্রকাশ করার মতো অবস্থায় ছিলাম না। তাই সেবছরের ৭ জুন সবিনয়ে পৃথ্বীশবাবুকে তাঁর সুভাষগ্রামের ঠিকানায় রেজিস্টার্ড পোস্টে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম–

‘… শ্রদ্ধেয়া মহাশ্বেতাদি আপনার “ব্যবহারিক পরিভাষা ও শব্দার্থ”র পাণ্ডুলিপি দেখার জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি আমি দেখেছি। এই ধরনের বই, আমার মনে হয় আগে কেউ করেননি। বিশেষ কারণে আমার পক্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আশা করি ভুল বুঝবেন না। পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠালাম।

নমস্কার জানবেন…’

আমার মনে হয় মহাশ্বেতাদি অন্য সাহিত্যিকদের তুলনায় একজায়গায় সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। তিনি শুধু লেখক ছিলেন না, ছিলেন সমাজকর্মী এবং তাঁর বাবা মণীশ ঘটকের শুরু করা ‘বর্তিকা’ পত্রিকার সম্পাদকও। তাই সদর-মফস্সলের বহু লেখকের সঙ্গে ক্রমাগত তাঁর যোগাযোগ তৈরি হত। সেই সূত্রেই তিনি লেখকদের বিভিন্ন প্রকাশকের দপ্তরে পাঠাতেন। আমার ধারণা আমার মতো অন্য প্রকাশকদের কাছেও মহাশ্বেতাদি লেখকদের পাঠাতেন। এটা তাঁর একধরনের দায়বদ্ধতার জায়গা ছিল।

মহাশ্বেতা দেবী অন্য লেখকদের থেকে যে একেবারে আলাদা ছিলেন সেটা তাঁর ‘আমি/আমার লেখা’ প্রবন্ধটি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়। নিজের সাহিত্যসাধনার অন্দরমহলের নানা কথা লিখে তিনি শেষে বলেছিলেন–

‘আমার বিষয়ে সাধারণত যে কথাগুলি শুনে থাকি, সে কথাগুলির, সবিনয়ে বলি, প্রত্যাহার চাই। যেমন :

মহিলা লেখিকাদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী…

উনি পুরুষের মতো লেখেন…

কথাগুলি সত্যি নয়। মহিলা বা পুরুষ, লেখক বা লেখিকা, কথাগুলি প্রাচীন, বৃদ্ধ, এখন বাদ দেওয়া যেতে পারে। যে প্রবীণা লেখিকাদের সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ‘সাহিত্যিকা’, ‘মহিলা লেখিকা’ নামে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। আমরা তা চাই না। ডাক্তার, কেরানি, বিজ্ঞানী, মহিলা না পুরুষ সেভাবে বিশেষিত হন না। যিনি লেখেন তিনিই লেখক। ‘লেখক’ শব্দটি বোধ হয় সকলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাষায় ব্যাকরণের নির্দেশ সব কথা নয়, ভাষাবিজ্ঞানে বহুলব্যবহারকে মেনে নেওয়া হয়েছে।

পুরুষের মতো লিখি ?

না। আমি আমিই। আমি আমার মতো লিখি। অন্য কোনওভাবেই লিখতে পারি না আমি। সাহিত্যচর্যা আমার কাছে কিছু নিরন্তর সুখপ্রদ ব্যাপার নয়। যন্ত্রণার-বেদনার-প্রশ্নের-আর্তির। আমার সম্পর্কে আমারই আরোপিত এই প্যাটার্নটিই চূড়ান্ত ও শেষ থাকুক এ যাত্রা। এ থেকে আমি মুক্তি চাই না।’

তাঁর যে-দায়বদ্ধতার কথা বলছিলাম, সেটা বস্তুত জীবনের কাছে। ‘আমি/ আমার লেখা’ প্রবন্ধেই তিনি লিখছেন– ‘… একদা মোটামুটি জনপ্রিয় লেখকই ছিলাম। আমার বিশ্বাস, তখনকার লেখাগুলির জন্যই বৃহত্তর পাঠকমহলে আমার নাম যা কিছু পরিচিত। তখন বহু লেখাই লিখেছি যা সাহিত্য নয়। আজ, আমার সাহিত্যচর্যা বিচারে সে বইগুলির পরিপ্রেক্ষিত ভুলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু সে রকম লিখতাম বলে আমার কোনও লজ্জা নেই। আমি লিখতে শিখছিলাম। তারপর একদিন তাতেও মন ভরল না। সাহিত্যের দাবি জীবনের দাবির সঙ্গে যেন এক হয়ে গেল, এক হয়েই আছে আজও। মানুষ হিসাবে যদি আমি সততা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, প্রতিবাদে বিশ্বাসী হই, সাহিত্যে কী করে আমি অন্য কথা বলি, মুখ ফিরিয়ে থাকি, এই রকমই কোনও প্রশ্ন মনের কোনও অতল গ্রাফাইটে দাগ ফেলছিল নিরন্তর কম্পনে। আজ বুঝি মনের ব্যাপারটি খুবই স্তরিত, পৃথিবীর জরায়ুরই মতো। কোনও পাতালিক স্তরে নিরন্তর আলোড়ন চলছিল। লেখা বিষয়ে মৌল অ্যাটিচ্যুড কেলাসীকৃত, হীরক-কঠিন হচ্ছিল। ক্রমে অন্য রকম লিখতে থাকলাম। জানলাম, জনপ্রিয়তা হারাচ্ছি, বিক্রিবাটায় ভাঁটা ধরছে। তখনও শুধুই লিখি। আর শুধু লিখে যে খায়, তার পক্ষে অবস্থাটি খুব আশাপ্রদ নয়, কিন্তু আমারও অন্য উপায় ছিল না। প্রায় সচেতন বিশ্বাসেই আমি ক্ষতিস্বীকারের নিঃসঙ্গ খাতে মুখ ঘুরিয়ে দিই সাহিত্যচর্যার। পথ, এত বছরে, আরও নিঃসঙ্গ হয়েছে। আমার একমাত্র না হোক, অন্যতম আনন্দ এইখানে যে সব সময়েই আমি আমার সঙ্গে একা মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। আমার ছায়া দর্পণে আমাকে প্রশ্ন করে না– যা করতে পারতে তা করনি কেন, অঙ্গীকার রাখনি কেন, কেন সমাজ-মানুষ-দেশ-সময়কে অস্বীকার করেছ। এ এক বিশাল প্রাপ্তি। এর তুলনায় সাহিত্য থেকে আপাত লাভের প্রলোভন আমার কাছে রঙিন সেলোফেন কাগজের মতোই খারিজ জিনিস। এ রকম করতে পেরেছি, তার জন্য জীবনের প্রতি অধ্যায়ের কাছে আমার অসীম, অশেষ ঋণ থেকে গেছে। মনের অতলে নিরন্তর কম্পন, স্তরবদল, রূপান্তর আজও চলে। পাললিক শিলাগুলি কঠিনের দিকে চলে। সিস্মোগ্রাফ আমার লেখা।’

সেই জন্যই সাতের দশকে যখন বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে ছিল তখন সেই যন্ত্রণাকে পাশে সরিয়ে রেখে কোনও-কোনও লেখক কেন অলীক স্বর্গের কাহিনি বুনবেন– এমন একটা অভিমানও ছিল তাঁর। এটাও সত্যি, তিনি তা করেননি বলেই বাংলা সাহিত্য ‘হাজার চুরাশির মা’ পেয়েছে। মহাশ্বেতাদি লিখেছেন– ‘…আমরা ভুলে গেলাম, আমরা বাঁচি সন্তানদের, উত্তরপুরুষের মধ্যে। এই সততা ও সাহসিকতার অভাব কি উত্তরপুরুষ ক্ষমা করবে ? বিজ্ঞান উপন্যাসের জগতে যা ঘটে, তাই যদি হয় ? অনাগত ভবিষ্যৎ থেকে পিছু হেঁটে বর্তমানে এসে যদি আমাদের উত্তরপুরুষ আমাদের দায়ী করে, অভিযুক্ত করে, আমরা কী বলব ? ভয় পেয়েছিলাম ? আপাত নিরাপত্তা বড়ো বেশি প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছিল ? সব সময়ে আমার মনে হয়, কেন মনে হয়, সেই অভিযোক্তার কড়া নাড়ার শব্দ আমার দরজায় শুনতে পাচ্ছি ? হ্যাঁ, আমি ব্যথিত, ক্রুদ্ধ, দীর্ণ, যন্ত্রণার্ত; প্রশ্নাকুল থাকি। এবং, ব্রতীকে ভুলে যাব ভাবলে সুজাতার মতোই আমি ভয় পাই। আমার জীবনকালে আমি এ যন্ত্রণা থেকে উত্তরণ চাই না। কেননা, আমার পক্ষে বিস্মরণ মানে মৃত্যু। সেদিন আমার মৃত্যু ঘটবে। শুধু শরীর বাঁচলে কি আমি বাঁচব?’

মহাশ্বেতাদি লেখালিখির পাশাপাশি সামাজিক নানা আন্দোলনে সক্রিয় শরিক ছিলেন। জনজাতি ও অন্যান্য নানা সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন আজীবন। অন্তত কুড়িটি এরকম সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। আমরা মহাশ্বেতা দেবীর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু ‘পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি’র কথা বলি। কিন্তু তিনি ওই সংগঠনের সঙ্গে-সঙ্গে ‘সর্বভারতীয় ডিনোটিফায়েড এবং যাযাবর গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা সমিতি’র (ডিনোটিফায়েড অ্যান্ড নোমাডিক ট্রাইব্স রাইটস অ্যাকশান গ্রুপ/ ডি. এন. টি. র্যাগ) হয়েও বিরাট কাজ করেছেন– যা হয়তো সবসময় আমাদের স্মরণে থাকে না। অজয় গুপ্ত-র সম্পাদনায় দে’জ থেকে প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবীর ‘রচনাসমগ্র’র প্রথম খণ্ডের (প্রথম প্রকাশ ২০০১) শেষে সংযোজিত লেখকের ‘জীবনপঞ্জি’তে বিশদে লেখা হয়েছে এই বিষয়ে– ‘… ব্রিটিশ আইন ‘ক্রিমিনাল ট্রাইব্স অ্যাক্ট ১৮৭১’ অনুযায়ী ভারতে ২০২টি গোষ্ঠী/ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে লোধা (মেদিনীপুর), খেড়িয়াশবর (পুরুলিয়া), ঢেকারো (বীরভূম) ‘অপরাধ প্রবণ’ বলে ১৮৭১-১৯১০-এর মধ্যে ঘোষিত, বা ‘নোটিফায়েড’ হয়। ১৯৫২ সালে এরা ‘ডিনোটিফায়েড’ বা ‘বিমুক্ত’ বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু লোধা, খেড়িয়া সহ ভারতে সর্বত্র এরা আজও পুলিশ ও সমাজের চোখে জন্মাপরাধী বলে নির্যাতিত, নিহত ও উপেক্ষিত হয়। ১৯৯৮ সালে পুরুলিয়াতে বুধন শবর হত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়াশবর কল্যাণ সমিতি যে মামলা করে, ভারতে তা ডি. এন. টি. হত্যার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা। এই ‘কেস’-এর পরেই বরোদাতে ডি. এন. টি. র্যাগ গঠিত হয়। এই সংগঠন ‘বুধন’ নামে ইংরেজি পত্রিকাও বের করতে শুরু করে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যভারত ও রাজস্থান ঘুরে ঘুরে হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করা চলে। একই সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানানোর ফলে অনেক সুবিচার মেলে। এটি মহাশ্বেতার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এজন্য বছরে ৮/১০-বার বরোদা হয়ে অন্য রাজ্য ভ্রমণ এখনও জারি আছে। এ-কাজে বরোদার গণেশ দিভী সহ অন্যান্য ভারতীয় মানুষ যুক্ত আছেন। ডি. এন. টি. মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি।’ মহাশ্বেতা দেবী যেমন তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য সাহিত্য অকাদেমি ও জ্ঞানপীঠের মতো পুরস্কার পেয়েছেন, তেমনই জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন।

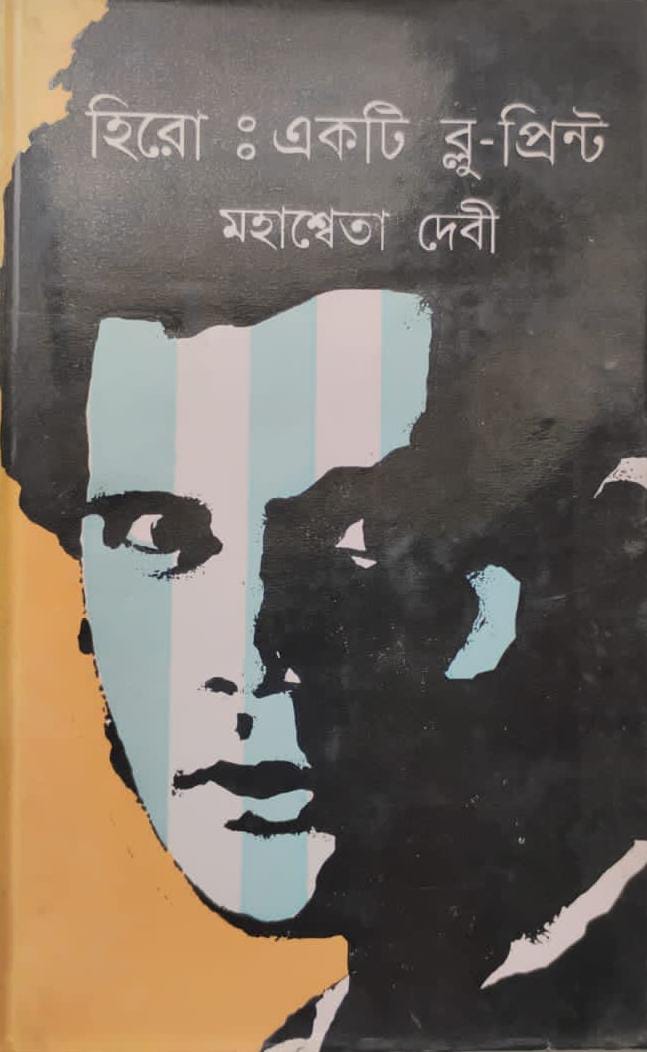

দে’জ পাবলিশিং থেকে মহাশ্বেতা দেবীর পরের বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৩-এর বইমেলায়– ‘হিরো: একটি ব্লু-প্রিন্ট’। ধীরেন শাসমলের প্রচ্ছদে বইটি ঈশ্বর মিল লেনের বাণীশ্রী প্রেস থেকে ছেপেছিলাম। বইটি লেখক উৎসর্গ করেছিলেন বিশিষ্ট কবি, ‘প্রমা’ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রমা প্রকাশনীর কর্ণধার সুরজিৎ ঘোষকে। তবে সেবছর নভেম্বরে তাঁর যে-বইটি আমি প্রকাশ করেছিলাম সেটি আমাদের প্রকাশনায় বেশ উল্লেখযোগ্য একটি কাজ।

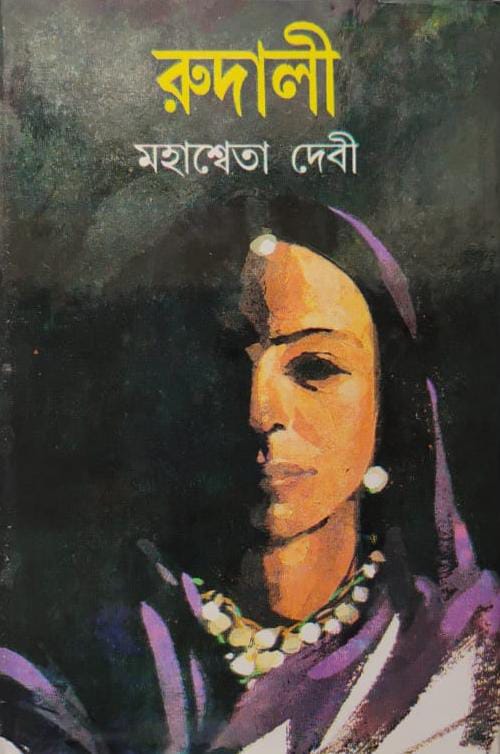

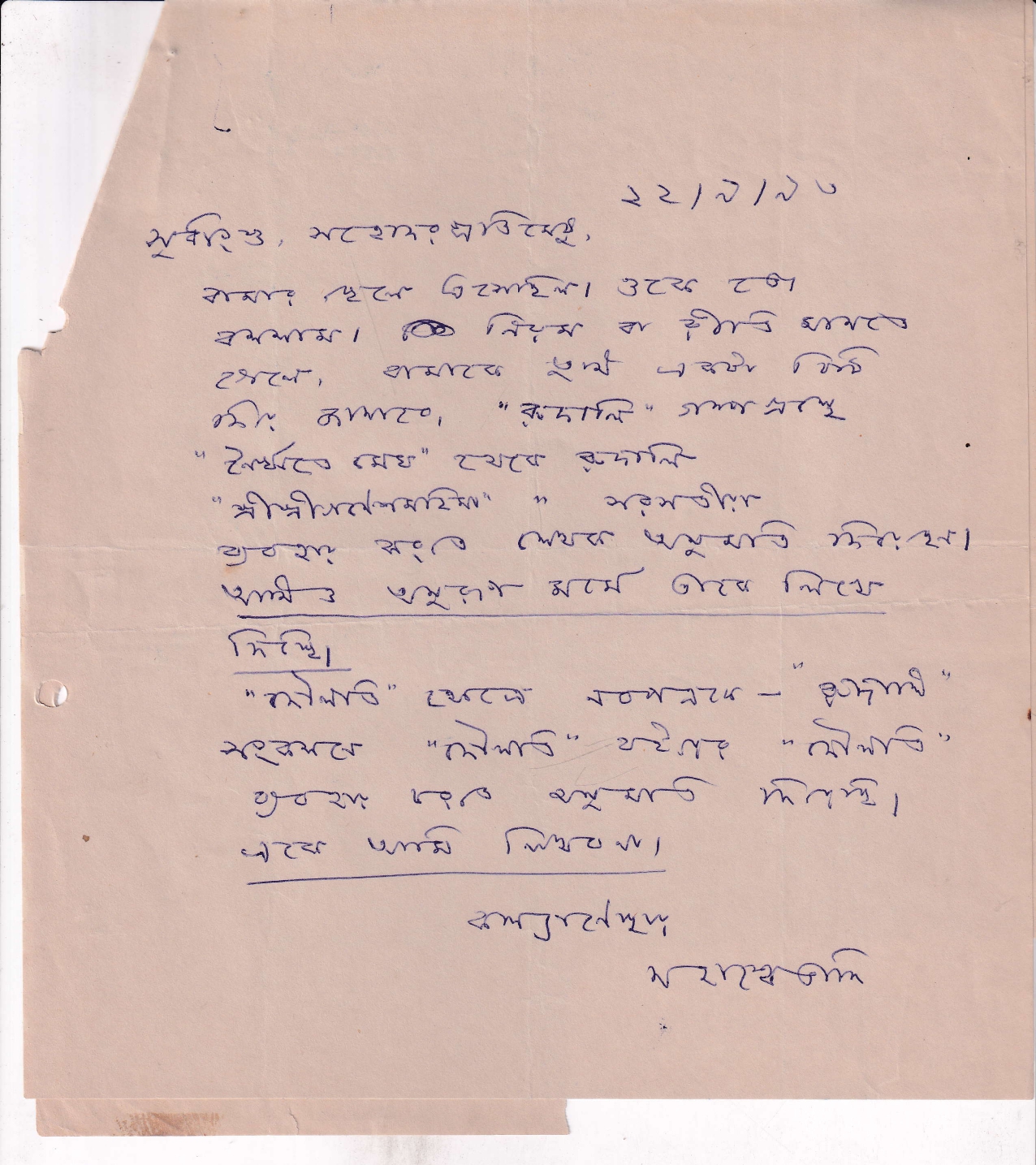

১৯৯৩-এর জুন মাসে কল্পনা লাজমি-র পরিচালনায় একটি হিন্দি চলচ্চিত্র আমাদের দেশে সাড়া ফেলে দেয়– ‘রুদালি’। যদি খুব ভুল না করি, মহাশ্বেতাদির ১৯৭৯ সালে লেখা গল্প অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন গুলজার। সে-ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ডিম্পল কাপাডিয়া, রাজ বব্বর, রাখী গুলজার, আমজাদ খান প্রমুখ। আমজাদ খান ছবিটি মুক্তির আগের বছর প্রয়াত হওয়ায় ‘রুদালি’ ছবিটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন পরিচালক কল্পনা লাজমি। ছবিমুক্তির পর মানুষ যেমন ছবিটি পছন্দ করেন– তেমনই ভূপেন হাজারিকার সুরে লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে এবং ভূপেন হাজারিকার গলায় এই ছবির গানগুলি তুমুল জনপ্রিয় হয়। সেসময় আমি মহাশ্বেতাদিকে বলেছিলাম ‘রুদালী’ গল্পটি নিয়ে যদি একটি ছোট্ট বই করা যায় তাহলে সেটিও বাংলা ভাষার পাঠকের পছন্দ হবে। তিনি আমাকে সেই বইটি করার অনুমতি দেন। কিন্তু সমস্যা ছিল এই বইয়ের জন্য প্রথমে তিনি যে-তিনখানি গল্প বেছেছিলেন সেগুলো পুরোনো লেখা হলেও অন্য প্রকাশকের বইতে সংকলিত ছিল। সেবছরের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি আমাকে একটি চিঠিতে লেখেন–

‘সুধাংশু, সহোদরপ্রতিমেষু,

বামার ছেলে এসেছিল। ওকে তো বললাম। নিয়ম বা রীতি মানতে গেলে, বামাকে তুমি একটা চিঠি দিয়ে জানাবে, “রুদালি” [য.] গল্পগ্রন্থে “নৈঋতে মেঘ” থেকে ‘রুদালি’ [য.] “শ্রীশ্রীগণেশমহিমা” [থেকে] ‘সরসতীয়া’ ব্যবহার করতে অনুমতি লেখক অনুমতি দিয়েছেন। আমিও অনুরূপ মর্মে তাঁকে লিখে দিচ্ছি। “দৌলতি”[র] ক্ষেত্রে নবপত্রকে [জানাবে]–“রুদালি” [য.] সংকলনে “দৌলতি” বইয়ের ‘দৌলতি’ ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছি।…’

এই চিঠির ‘বামা’ হলেন বামাচরণ মুখোপাধ্যায়– আমার বামদা। তাঁর ছেলে বাচ্চু (কৃষ্ণেন্দু) যে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন সেকথা আগেও বলেছি। ‘রুদালি’ বইটির ব্যাপারে বামদা এবং প্রসূনদা দু-জনেই আমাকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছিলেন। আর মহাশ্বেতাদি বামদাকে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন তার একটি কপিও আমার ফাইলে রয়েছে। বামদাকে তিনি সেইদিনই লিখেছিলেন–

‘কল্যাণীয় বামা,

সুধাংশু “রুদালি” [য.] নামে একটি সংকলন করছেন। তিনটি গল্প থাকছে। “নৈঋতে মেঘ” থেকে “রুদালি” [য.] ও “শ্রীশ্রীগণেশমহিমা” থেকে “সরসতীয়া” ব্যবহার করতে আমি ওকে অনুমতি দিয়েছি। ভাগ্যে বাচ্চু এসে নিয়মটা জানাল ! নইলে দ্রৌপদী, বিছন, শিকার, এসব গল্প তো সংকলনে নিয়েছে। প্রকাশকরা তোমাকে জানিয়েছে কি না জানি না। আমি তো তোমায় জানাই নি ।

এখনো পূজার লেখা লিখতে হলে কে ভালো থাকে? কাজের লোক নেই + বাড়িতে আদিবাসী + রান্না + যারা মুক্তি পেল সেই যাবজ্জীবন বন্দীরা [য.] আসছে।

জঙ্গলে পালাব।

ভালো থেকো…’

অনুমতি পর্ব তো একদফা মিটল। তারপর মহাশ্বেতাদি ফের মত বদল করে ‘রুদালী’র সঙ্গে অন্য দু’টি গল্প– ‘টুং-কুড়’ এবং ‘গোহুমনি’– যোগ করে দে’জ থেকে ‘রুদালী’ বইটি প্রকাশ করলেন। ক্রাউন সাইজের বইটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণের কাজ করেছিলেন দেবব্রত ঘোষ। বইয়ের ভূমিকায় মহাশ্বেতাদি লিখেছিলেন–

‘এই বইয়ে সংকলিত গল্পগুলি অনেক আগে লেখা। “নৈঋতে মেঘ” বইয়ে “রুদালি” [য.], “দৌলতি” বইয়ে “গোহুমনি” আছে। “টুংকুড়” [য.] আমার অনেক গল্পের মত আজও কোন সংকলনে প্রকাশিত হয়নি। নিজের লেখার বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী থাকতে পারি না, তাই অনেক লেখাই পুস্তকাকারে বেরোয় নি।

“রুদালি” [য.] ও “গোহুমনি”, আমার লেখার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পালামৌ পর্বে লিখিত। বিহারের দরিদ্রতম জেলা পালামৌয়ের পটভূমিতে আমি পর পর অনেকগুলি ভারতীয় গল্প ও উপন্যাস লিখি। কিছুকাল ধরে আবার সেখানে ফিরে আসার জন্য মনের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়ে এল। পালামৌয়ের আধারে আমি ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থা ও শ্রেণী বিভাজিত সমাজের অন্ধকার সামন্ত স্বরূপকেই উদ্ঘাটন করেছি বারবার। শোষক যে শ্রেণী চরিত্রে সামন্তিক, সে কথা জানানো দরকার ছিল। শোষণের জন্যই দেখা দেয় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা। এ সংগ্রাম সর্বদা রাজনীতিক দলীয় নেতৃত্বের সংগ্রাম নয়। ব্রাত্যসমাজে বাঁচার জন্য সংগ্রামই চলে, পন্থাটা অন্য, এই যা। তিনটি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনটি মেয়ে এবং তারা তাদের সমাজকে সঙ্গে রেখে বাঁচার তাগিদেই লড়ে। জয়ী হয়। বেঁচে থাকে। জীবনের দাবীই তো সর্বাগ্রগণ্য।

আমি এই নগ্ন দারিদ্র, নির্লজ্জ শোষণ দেখেছি। এখনো দেখি। নতুন বঙ্গাব্দ এল। নতুন খ্রীষ্টাব্দও [য.] এসে পড়ল বলা যায়। দারিদ্র্যে, ক্ষুধায়, শ্রেণীশোষণে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার শোষণে, ভারত আজ বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে এক হয়ে যাবে না কি, শঙ্কা হয়।

“গোহুমনি” গল্পটি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা আছে। পালামৌ জেলায় ভারতের বহু জায়গার মত ভূমিদাস বা বনডেড লেবার প্রথা খুবই প্রচলিত। ১৯৭৬ সালে প্রথাটি নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু আজও তা চালু আছে। ১৯৭৯/৮০ সালে পালামৌ জেলায় সংগঠন গড়ে বনডেড লেবাররা, ভারতে প্রথম। এরা আন্দোলনও করে “গোহুমনি” সেই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা। ওদের সঙ্গে আমিও ছিলাম তো !

বড়লোকের বাড়ি মানুষ মরলে আজও ভাড়াটে কাঁদুনী কাঁদে, ধান কাটার পর আজও মানুষ টুং কুড়ায়, ভূমিদাস প্রথা আজও বহাল আছে, তাই এই গল্পগুলি আজও প্রাসঙ্গিক রয়ে গেল। এটা ঘটনা। অন্নক্ষুধা নিয়ে রোমান্টিক গল্প লেখা যায় নি। পাঠক ক্ষমা করবেন।’

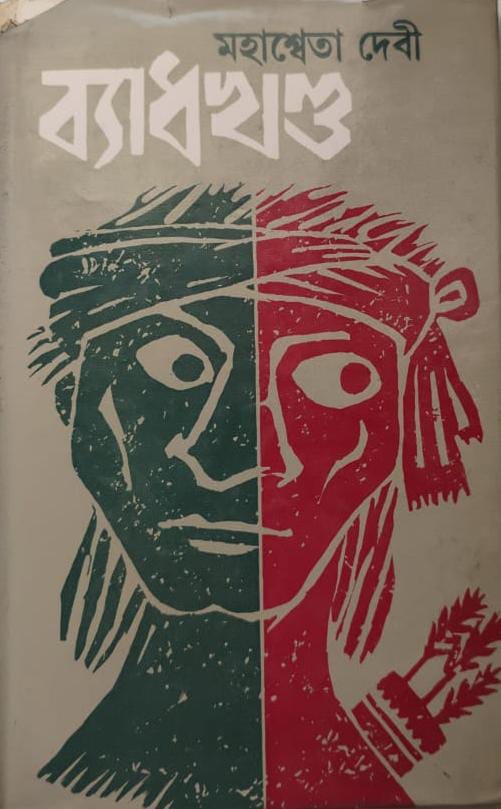

‘রুদালী’র পরের বছর বইমেলায় আমি মহাশ্বেতাদির তিনটি বই একসঙ্গে প্রকাশ করেছিলাম– ‘আগুন জ্বলেছিল’, ‘ব্যাধ খণ্ড’ এবং ‘কৈবর্ত খণ্ড’। ‘আগুন জ্বলেছিল’র বিষয়বস্তু মহাশ্বেতাদির অনেকদিনের চর্চার– ১৮৫৭-র বিদ্রোহ। লেখক জানিয়েছিলেন– ‘ক্যানিং নানাসাহেব ও লক্ষ্মীবাঈকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হিউ রোজ যখন এগোচ্ছেন, তাঁর যাত্রাপথে ‘পোড়া মাটি নীতি’ বা ‘স্কর্চ আর্থ পলিসি’ অনুসারে জল-ঘাস-খাদ্যশস্য মেলেনি, রানির নিজ নারীবাহিনীকে দুর্গপ্রাকার মেরামত ও যুদ্ধ করতে দেখেছিলেন হিউ রোজ, এ সবের সমর্থন ছাপা বইয়েই আছে। বাকিটা আমার। উদ্দেশ্য, অন্তত মধ্যভারতে যে আগুন জ্বলেছিল তা বিদ্রোহের আগুন। রানি, তাঁর সামন্তশ্রেণীর সীমাবদ্ধতা ও স্বার্থচিন্তার উপরে উঠেছিলেন অন্যদের তুলনায়।’ তবে বইটির ভূমিকাতেই উৎসর্গের অংশটা তিনি যেভাবে লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য–

‘দিলাম কাকে ? পরমানন্দ সিং পশ্চিমবঙ্গ মুণ্ডা সমাজের দায়িত্বশীল পদে ছিলেন, আজও সমাজচিন্তা তাঁর সমধিক। এই সেদিনই পাঠিয়েছেন তাঁর মুদ্রিত আবেদন স্ব-সমাজের প্রতি। বুঝতে পারছেন মুণ্ডা সমাজও নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। তাই বলছেন, মুণ্ডাশিশুর ‘লুতুর তুকুই’ বা কর্ণভেদ পরব (পয়লা মাঘ) কালে সমাজের নিয়ম, পাড়া-পড়শি প্রত্যেকে ওই শিশুটির নামে ধান বা টাকা দেবেন। এ টাকা শিশুর জন্য জমা থাকবে। ওই মেয়ে বা ছেলের বিয়ের সময়ে ওটি হবে সমাজ-প্রদত্ত নতুন সংসার-যাত্রার পাথেয়। পরমানন্দ বলছেন, কর্ণভেদ পরবে ভোগ্যপণ্য দিও না। টাকাটা খরচ কোরো না। নিয়মটি সমাজদায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও লালনের জন্য তৈরি। সেটা বহাল রাখো।

বলছেন, ‘মুণ্ডা সমাজে কতজন সাক্ষর তা জানি না। তবে নূতন নিরক্ষর সৃষ্টি হতে দিও না। প্রতি ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাও।’

বলছেন ‘আমাদের সমাজের বহু শত্রুর মধ্যে কয়েকটি নাম জেনে রাখুন, ১. দারিদ্র; ২. হাঁড়িয়া-মদ; ৩. বাবু-সমাজ হতে আগত পণপ্রথা; ৪. নিরক্ষরতা, ইত্যাদি।’

পরমানন্দকে আমি এত জানি, এত শ্রদ্ধা করি, যে ওর ও আমার সম্পর্ক নিয়ে এক বই লেখা যায়। ‘অরণ্যের অধিকার’ আকাদেমি পুরস্কার পেতে ও প্রথম আদিবাসী, যে আমাকে চিঠি লেখে।’

‘ব্যাধখণ্ড’ও মহাশ্বেতাদির গুরুত্বপূর্ণ একটি উপন্যাস। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ (‘অভয়ামঙ্গল’) কাব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বহুদিনের। তিনি লিখেছিলেন– ‘রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন একদা প্রকাশিত হয়। তাতে আমার পিতা, প্রয়াত মণীশ ঘটকের একটি কবিতা ছিল ব’লে বইটি মনে আছে। তাতে মুকুন্দরামের ‘গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ’ অংশটি ছিল।…’ এর আগেও তাঁর ‘কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু’তে ‘অভয়ামঙ্গল’-এর কথা এসেছে। তবে এই বইতে ব্যাধজীবনের কথা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন– ‘আমার এ লেখা একান্তই উপন্যাস। মুকুন্দরামের কাব্য এর আকর, কিন্তু শবর জীবন নিয়ে লেখার সময়ে আমি (১) তাঁর গ্রন্থ + (২) আমার সামান্য জানাজানি + (৩) আমার অনুসন্ধেয়, তিনটি মিলিয়েছি।’ ‘আগুন জ্বলেছিল’ আর ‘ব্যাধখণ্ড’-এর অসামান্য প্রচ্ছদ করেছিলেন পূর্ণেন্দুদা।

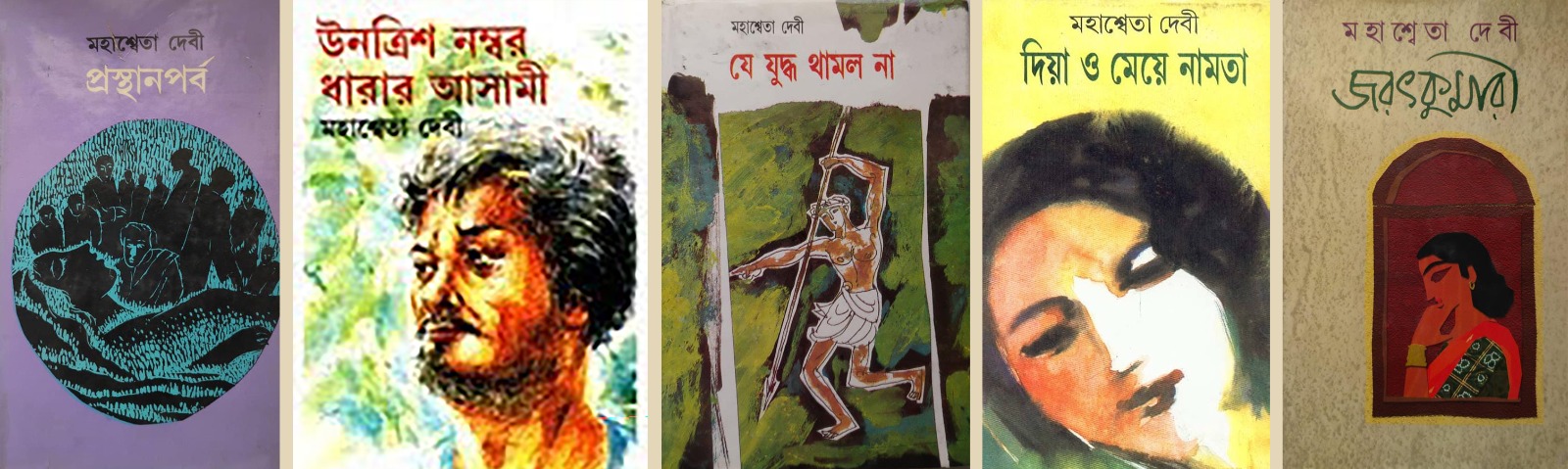

১৯৯৫ সালে বইমেলাতেও পূর্ণেন্দুদার প্রচ্ছদে দে’জ থেকে আমি প্রকাশ করেছিলাম ‘প্রস্থানপর্ব’। তারপর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘উনত্রিশ নম্বর ধারার আসামী’, ‘যে যুদ্ধ থামল না’, ‘দিয়া ও মেয়ে নামতা’, ‘জরৎকুমারী’র মতো বই। আসলে ততদিনে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর ‘সহোদরপ্রতিম’ নয়, তিনি আমাকে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসতেন। সেই ১৯৯৩ সালের ২০ মে একটি চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন– ‘… “অমৃতসঞ্চয়”, ১৮৫৭-র পটভূমিতে লেখা উপন্যাস ছাপছ না কেন ? আমি তো চাই তুমি যত পারো ছাপো। বই করো। আমিও নিশ্চিন্ত থাকি। এবার ৯৩ পূজায় “প্রসাদ”, “বর্তমান” সব উপন্যাসই তোমাকে দিতে চাই।…’

২০০৭ সাল থেকেই আমাদের রাজ্য নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর-এর ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে। সেসময় মহাশ্বেতাদি বাংলার নাগরিক সমাজের আন্দোলনে অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন। ২০০৯ সালে আমি দে’জ থেকে প্রকাশ করি তাঁর ‘তিন কন্যা ও অধবা’। এই বইয়ে ‘তিন কন্যা’ ও ‘অধবা’ নামে দু’টি নভেলেট একত্রে গ্রথিত হয়েছিল। বইটির পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘রাজনীতি যখন জনকল্যাণের পথ ছেড়ে দলকল্যাণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা সমাজকে অবক্ষয়ের কোন নরকে পৌঁছে দেয়– তারই এক নিরাবরণ চিত্র… ‘তিনকন্যা’ ও ‘অধবা’…।’ বইটির উৎসর্গের পাতায় তিনি লিখেছিলেন– ‘নন্দীগ্রাম-কে’। এর পরের বছর বইমেলায় প্রকাশিত হয় ‘মেয়ের নাম ফেলি’।

সে-বইয়েও মহাশ্বেতাদির অনাপোষী চরিত্র স্পষ্ট। এই বইয়ের পাঁচটি গল্পে যাদের কথা আছে, তাদের কথা আমাদের কাছে তেমনভাবে এসে পৌঁছয় না। কিন্তু ইতিহাস তো এদের বাদ দিয়ে নয়। বইটির পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘অতন্দ্র প্রহরীর মতো দিনের পর দিন, তাই বা কেন, বছরের পর বছর, যিনি দুরন্ত ক্রোধে একান্ত মমতায় এদের দুঃখ-সুখ-প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন আমাদের, তিনি মহাশ্বেতা দেবী।’

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……

পর্ব ৫৪। যা লিখেছেন, না লিখে পারেননি বলেই লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পর্ব ৫৩। ‘অলীক মানুষ’ তাঁকে দিয়ে কেউ লিখিয়ে নিয়েছে, মনে করতেন সিরাজদা

পর্ব ৫২। নিজের লেখা শহরের গল্পকে লেখা বলে মনে করতেন না সিরাজদা

পর্ব ৫১। কর্নেল পড়ে সিরাজদাকে চিঠি লিখেছিলেন অভিভূত সত্যজিৎ রায়

পর্ব ৫০। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতে দিব্যেন্দুদার জীবনের দ্বিতীয় গল্পই বদলাতে হয়েছিল

পর্ব ৪৯। রবিশংকর বলের মতো উর্দু সাহিত্যের এত নিবিষ্ট পাঠক খুব কমই দেখেছি

পর্ব ৪৮। দেবেশ রায়ের যেমন ‘বৃত্তান্ত’, আফসার আমেদের তেমন ‘কিস্সা’

পর্ব ৪৭। বই বাঁধানো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই ‘মহাভুল’ শুধরে নিয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved