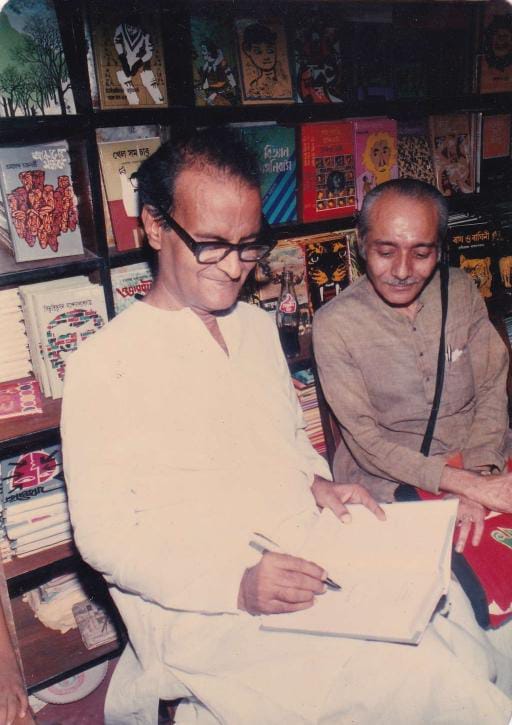

দেবেশদা মজা করেই কথাগুলো লিখেছিলেন। বই বিক্রি করাটা আমার পেশা– কিন্তু সাহিত্যের জগতে ‘চিরকালীন’ হয়ে যাবে কোন বই– সেটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে। বাংলা ভাষার প্রধানতম কথাকারদের মধ্যে অন্যতম দেবেশ রায়। তিনি আমাদের প্রকাশন সংস্থারও অতি সম্মাননীয় লেখক। তাঁর বহু বই আমরা ছেপেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলা পুস্তক প্রকাশনা জগতে দেবেশ রায়ের সর্বাধিক বইয়ের প্রকাশক দে’জ পাবলিশিং।

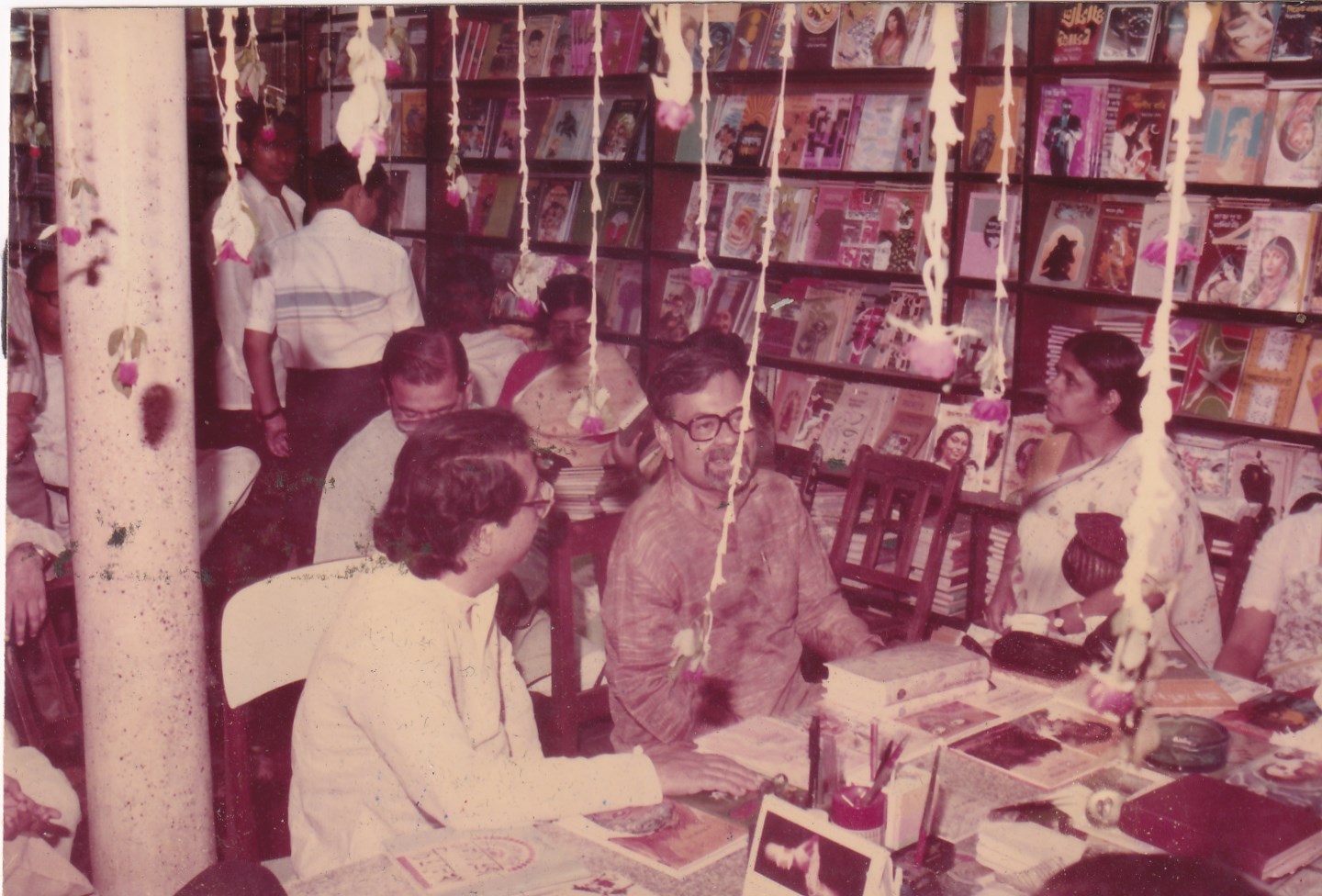

৪৪.

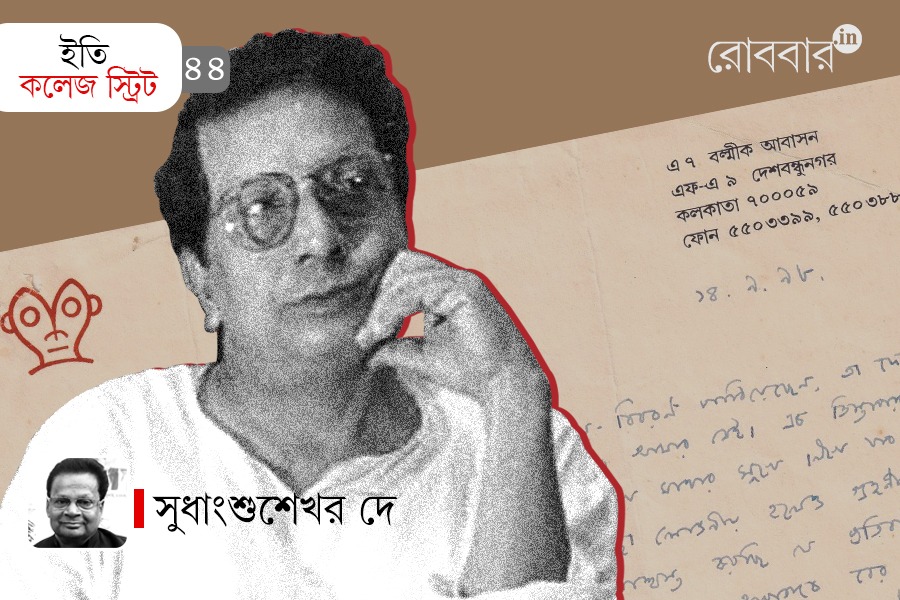

১৯৯৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বাগুইআটি দেশবন্ধু নগরের ‘বল্মীক’ আবাসন থেকে আমাকে একটি চিঠিতে দেবেশ রায় লিখেছিলেন–

‘প্রীতিভাজনেষু

সুধাংশুবাবু। আমার বইপত্র-বিক্রির যে-বিবরণ পাঠিয়েছেন, তা দেখে আপনাকে কোনো বই করতে বলার মুখ আর আমার নেই। এক তিস্তাপার আর কতদিন সামলাবে ? আমি মনের সুখে মাথার সুখে লিখে যাব আর আপনি তার কড়ি গুনবেন– এমন ব্যবস্থা লোভনীয় হলেও গ্রহণীয় নয়।…’

দেবেশদা মজা করেই কথাগুলো লিখেছিলেন। বই বিক্রি করাটা আমার পেশা– কিন্তু সাহিত্যের জগতে ‘চিরকালীন’ হয়ে যাবে কোন বই– সেটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে। বাংলা ভাষার প্রধানতম কথাকারদের মধ্যে অন্যতম দেবেশ রায়। তিনি আমাদের প্রকাশন সংস্থারও অতি সম্মাননীয় লেখক। তাঁর বহু বই আমরা ছেপেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলা পুস্তক প্রকাশনা জগতে দেবেশ রায়ের সর্বাধিক বইয়ের প্রকাশক দে’জ পাবলিশিং।

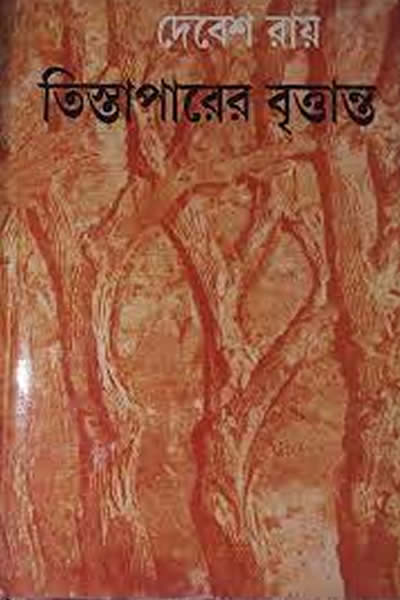

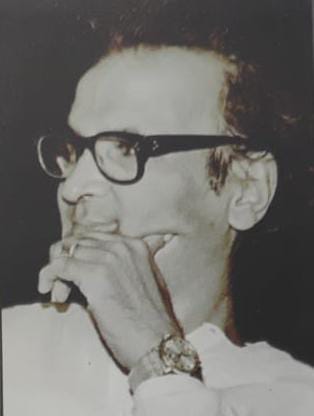

দেবেশ রায় জলপাইগুড়ির মানুষ। বড় হয়েছেন, লেখাপড়া করেছেন সেখানে। সেখানকার কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। উত্তরবাংলায় কৃষক আন্দোলন করেছেন। সেই জীবন-অভিজ্ঞতার নানা দিক কাজে লেগেছে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ যখন টুকরো-টুকরো অংশ হিসাবে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, তখন থেকেই তা বিদগ্ধজনের নজরে আসে। অনেকেই এই আখ্যান বিষয়ে কথা বলতে থাকেন। সুবীরদা, সুবীর ভট্টাচার্য– বিশিষ্ট পড়ুয়া,পাণ্ডুলিপি পরীক্ষক ও সম্পাদক হিসাবে যাঁর কথা আগেও বলেছি, তিনি তখন দে’জ-এর খুব কাছের মানুষ এবং আমার অন্যতম পরামর্শদাতা। তিনিই আমাকে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ বিষয়ে বলেন এবং বইটি ছাপতে পরামর্শ দেন।

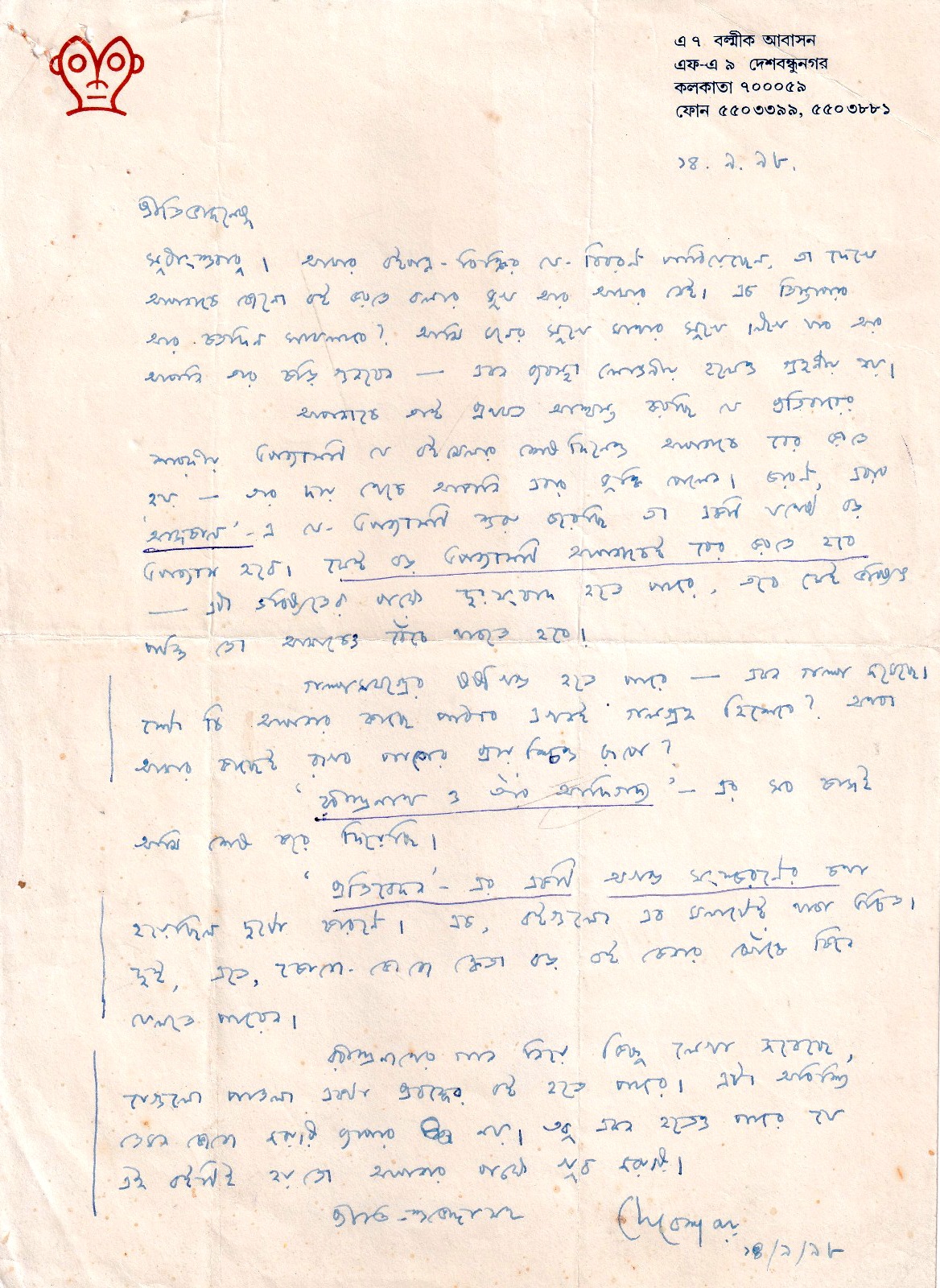

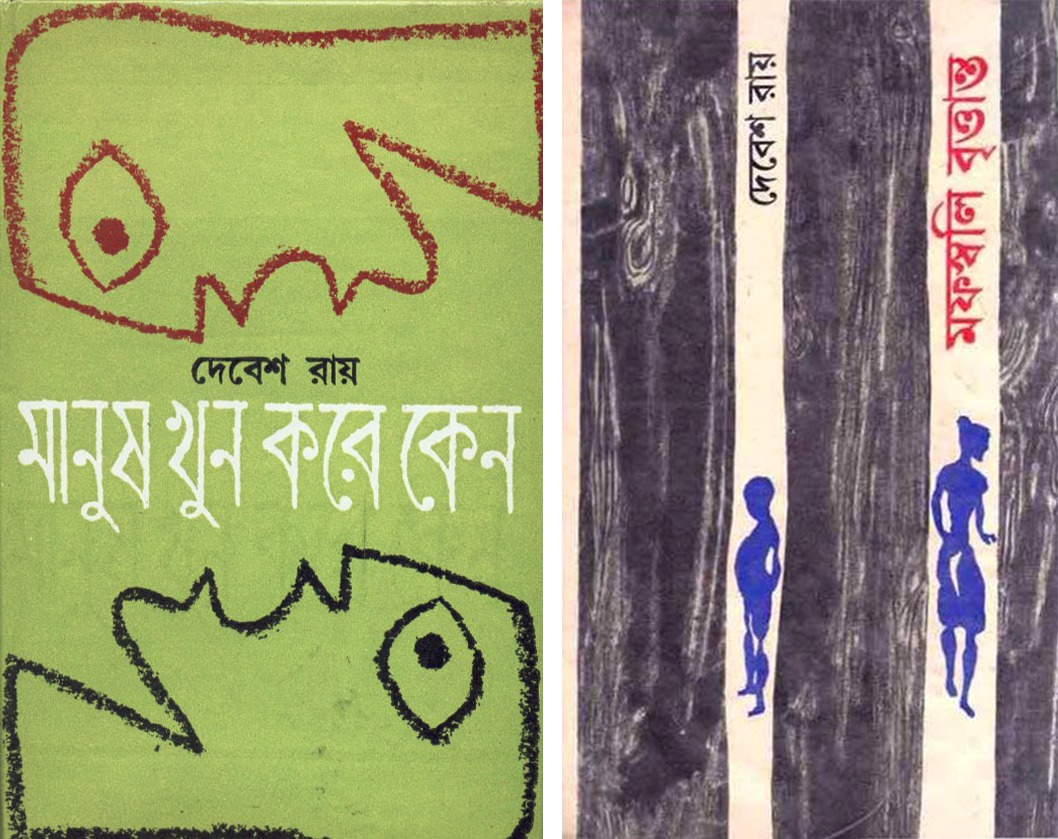

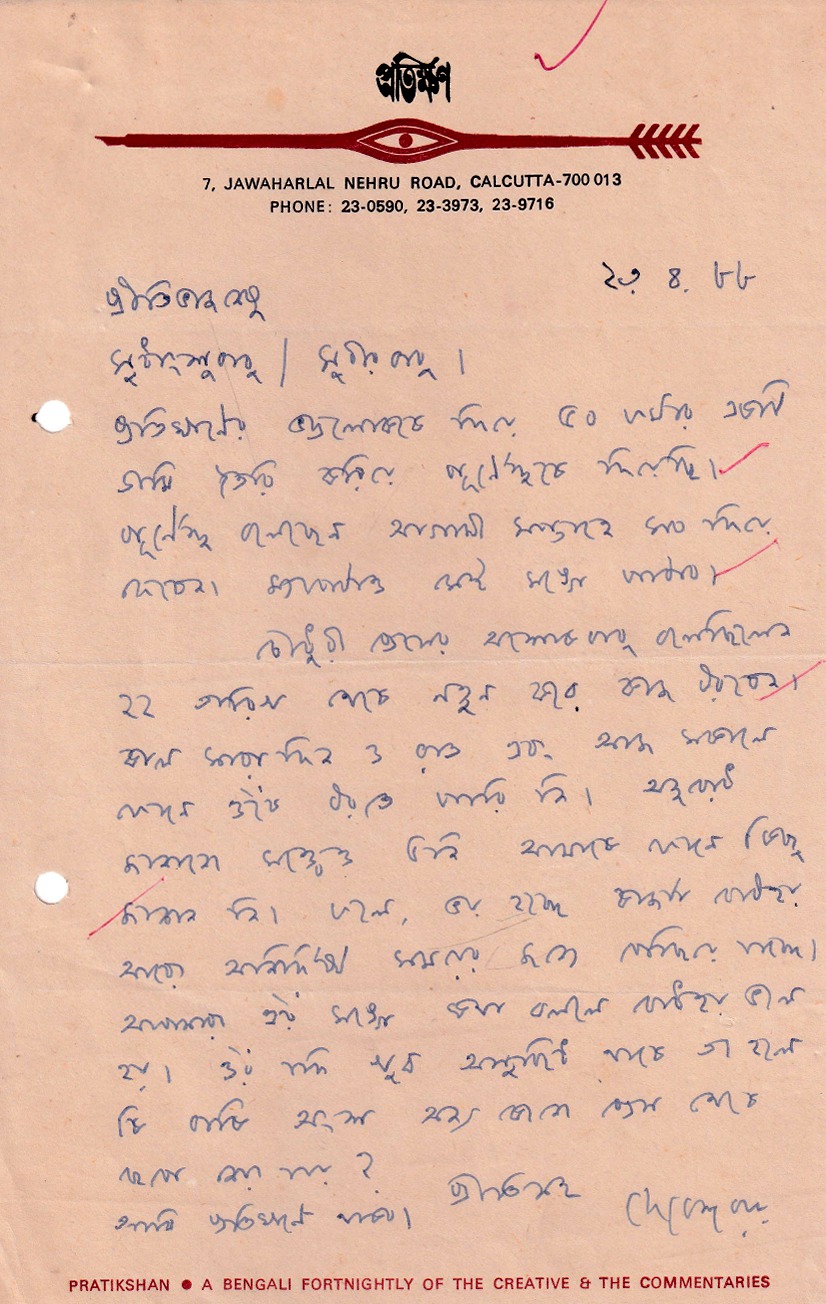

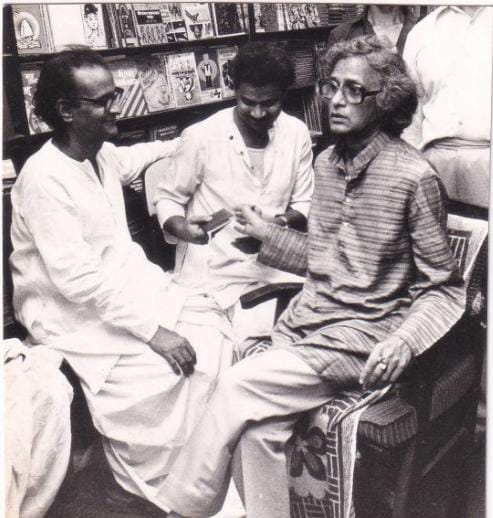

দেবেশ রায় নিখাদ সিরিয়াস ঘরানার লেখক। তাঁর প্রত্যেকটি নির্মাণই সকলের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। তাঁর শব্দচয়ন, গদ্যভঙ্গি, প্যারাগ্রাফ সাজানোর ভঙ্গি– সব কিছুই অন্যদের থেকে আলাদা। আমরা যখন দেবেশ রায়ের বই ছাপতে শুরু করি, তখন তাঁর মাত্র কয়েকটি বই বাজারে পাওয়া যেত। এর মধ্যে ছিল ‘দেবেশ রায়ের গল্প’, ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’, ‘মানুষ খুন করে কেন’, ‘দুই দশক’, ‘স্বামী-স্ত্রী’ ইত্যাদি। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ যখন ছাপা শুরু হয় তখন দেবেশদা ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত। আমি প্রথমে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ দু’খণ্ডে প্রকাশ করব বলে স্থির করেছিলাম। সেকথা লেখককে জানালে তিনি আপত্তি করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল– বইটি এক খণ্ডেই ছাপলে ভালো হয়। লেখকের মতামতের ওপরে তো আর কথা চলে না। তাই ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ এক খণ্ডেই প্রকাশিত হয়। বইটির মধ্যে যে-অঞ্চল নিয়ে উপন্যাসটি লেখা, তার মানচিত্র আছে, যা তার আগে অন্য কোনও বাংলা উপন্যাসে আমি দেখিনি।

দে’জ পাবলিশিং-এ পপুলার লেখালিখি আর সিরিয়াস সাহিত্যের ধারার মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখার চেষ্টা আমি শুরু থেকেই করে এসেছি। তাই দেবেশদার মতো ক্লাসিক লেখকের একটার পর একটা বই আমি প্রকাশ করেছি।

গত শতকের আটের দশকের শুরুর দিকে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯৮০ আর ’৮১-র শারদীয় ‘বারোমাস’ পত্রিকায় এই উপন্যাসের ‘আদিপর্ব’ ও ‘বনপর্ব’, ১৯৮৪ ও ’৮৬-র শারদীয় ‘কালান্তর’ পত্রিকায় ‘চরপর্ব’-এর কিছু অংশ এবং ১৯৮৭-র শারদীয় ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকায় ‘অন্ত্যপর্ব’ ছাপা হয়েছিল। তিস্তাপার এমন এক অভিনব উপন্যাস যার আবার একটা সূচিপত্রও আছে। সূচিপত্রের দিকে নজর দিলে দেখা যায় ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্তে’র– ‘আদিপর্ব’ হল ‘গয়ানাথের জোতজমি’, ‘বনপর্ব’ হল ‘বাঘারুর নির্বাসন’, ‘চরপর্ব’ মানে ‘নিতাইদের বাস্তুত্যাগ’, ‘বৃক্ষপর্বে’ আছে ‘বাঘারুর প্রত্যাবর্তন’, ‘মিছিলপর্ব’-এর বিষয় হল ‘উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি’, আর ‘অন্ত্যপর্ব’-এর বিষয় হল ‘মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র’। শেষে আবার দেবেশদা একটা পরিশিষ্ট লিখলেন– ‘এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ’। মোট ২২৯টি অধ্যায়ে লেখা বাংলা ভাষার চিরায়ত উপন্যাস– ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’। উপন্যাসের পরিচিতিতে লেখা হয়–

“১৯৭০-এর দশকেরই কোনো একটি সময় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জিলার ডুয়ার্সের তিস্তা-সন্নিহিত অঞ্চলে সেট্লমেন্টের জরিপের কাজ চলছিল। ডুয়ার্সের জমি–বড়-বড় জোতে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে ফরেস্টে, চা-বাগানে, হাজার রকম জটিলতার গিঁটে জড়ানো। গয়ানাথ জোতদার তেমনই এক জমির মালিক, ‘গিরি’। সে ডুয়ার্সে এই সব জমিই তার দখলে রাখে ও রাখতে চায়। নদীর তলার মাটি ও বন্যায় উপড়নো শালগাছও। প্রায় সমতুল্য লোভী ও বেআইনি দখলদার এখানকার চা-বাগানগুলিও।

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস প্রধানত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজনের ও সাঁওতাল-কোল-মুণ্ডাদের, যাঁদের স্থানীয় নাম মদেশিয়া। তিস্তার চরে পূর্ববঙ্গের কৃষকরা বসতি গেড়ে এখানকার কৃষিকাজের একেবারে আমূল বদল ঘটিয়েছেন।

নানারকম স্বার্থ নিয়ে নানা জনগোষ্ঠীর বিরোধ রাজনীতি ও সংস্কৃতিতেও ধরা পড়ে যায়। রাজ্য সরকার তিস্তায় ব্যারাজ তৈরি করে প্রচলিত উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসে এই অঞ্চলকে।

এই বিচিত্র, বিপুল, বিস্তারিত জনজীবনের এত সব বদলের ভিতর থেকে তৈরি হয়ে ওঠে বাঘারু নামে এক মানুষ। যে এখানকার আদি মানুষদের একজন। তার বাপ কে সে তা জানে না। তার মা তাকে প্রসব করেছিল গভীর ফরেস্টে। তাকে বেঁচে থাকার জন্য বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি লড়তে হয়েছিল। এখন তার পরিচয় সে গয়ানাথ জোতদারের মানষি, বাঘারু।

শেষ পর্যন্ত এই পরিচয়হীন বাঘারু, তার জন্মেরও আগের পরিচয় নিয়ে এই উন্নয়ন, সমাজ, চা-বাগান, জোতজমি ছেড়ে চলে যায়– মাদারি নামে এক বালককে সঙ্গে নিয়ে।”

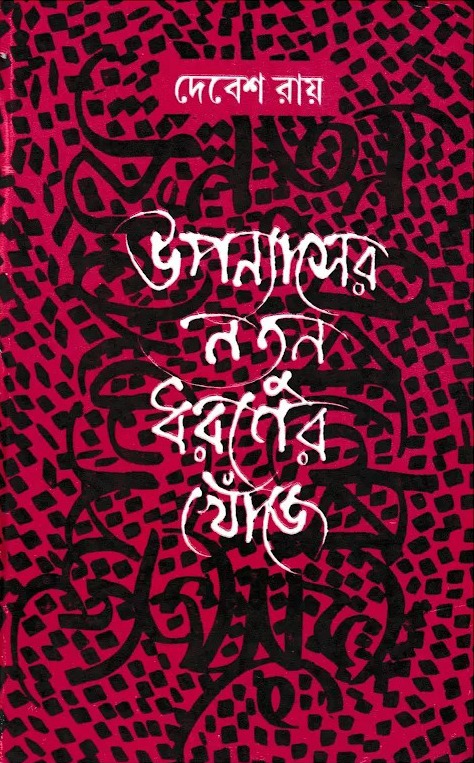

ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মণের তিস্তাপারের কথা এভাবে কয়েকটা বাক্যে লেখা যায় না– উপন্যাসটির ব্যাপ্তি এতটাই বিশাল। দেবেশদা বাংলা উপন্যাসের একটা নিজস্ব আদল তৈরির চেষ্টা অনেক দিন ধরে করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমাদের মতো পরাধীনতার ইতিহাস যাদের আছে, তাদের ইউরোপীয় রীতিতে উপন্যাস না লিখে নিজস্বতার সন্ধান করা উচিত। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ বইটির (দে’জ থেকে বইটি পরিবর্ধিত চেহারায় ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে) নাম-প্রবন্ধে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন–

‘ব্রতকথা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনে আমাদের একটা কাহিনীর ধরণ তো ছিল। এগুলোর ছক ছিল বাঁধাছক কিন্তু প্রত্যেকবার প্রত্যেক ব্রতকথা বা পাঁচালিকার বা কথকঠাকুর বা কীর্তিনিয়ায় বলার সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনীগুলি অদ্ভুতভাবে বদলে যেত। এই কাহিনী ভিন্ন কথকের গলায়-ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী হয়ে যেত। একই বাঁধা ছকের কাহিনী এমনই অব্যর্থতায় কাহিনীকারের ব্যক্তিত্বের ছাঁচে আরো একবার ঢালাই হয়ে যেত। যেন ছৌ নাচের মুখোশের অপরিবর্তনীয়তা আর এক নিয়ত পরিবর্তমান ছাঁচের আকার পেত। গল্পগুলো এত চেনা, এত জানা, এত শোনা। কিন্তু সেই গল্প আরো একবার না বললে ব্রতপালন সম্পূর্ণ হবে না, ব্রত ভাঙা যাবে না। পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন সম্পূর্ণ হবে না। এরই ভিতর, সেই অপরিবর্তনীয় ছাঁচের ভিতর কথক তাঁর নিজের কাহিনীটা ঢুকিয়ে দিতে থাকেন, দেবদেবীদের নিয়ে রঙ্গরসিকতা করতে থাকেন, প্রায় কেচ্ছা শোনানোর ভঙ্গিতে শিব বা কৃষ্ণের নানা কাহিনী শোনাতে থাকেন, আর সেই প্রক্রিয়াতে ঐ কাহিনীর অপরিবর্তনীয় ছাঁচের ভিতর সমকালীনতা সঞ্চারিত হয়ে যায়। ঐ একই অপরিবর্তনীয় কাহিনীর অর্থের একটা স্তর তৈরি হয়। এই মৌখিক কাহিনীর ধারা ইংরেজ আক্রমণের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। এড়িয়ে থাকতে পেরেছিল। কলকাতার মত নতুন শহরে আখড়াই, কবি, খেমটা, খেউর-এর মত কীর্তনের নানা ধরণ তৈরি হয়েছিল। সঙ্গে বিভিন্ন কাহিনীর দৃশ্য-শ্রাব্য চেহারা দেওয়া হত। সমকালীনের এ-ছিল কাহিনীগত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ইংরেজরা এইসব কাহিনীর আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। আমরাও তাই আমাদের পরিচয় ভুলে যেতে শুরু করলাম। গত শতকের মাঝামাঝি যখন ডিরোজিয়ানরা বাঙালি-ভারতীয় সংস্কৃতির দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন, তখনই এই সমস্ত দেশী আঙ্গিক অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে।’

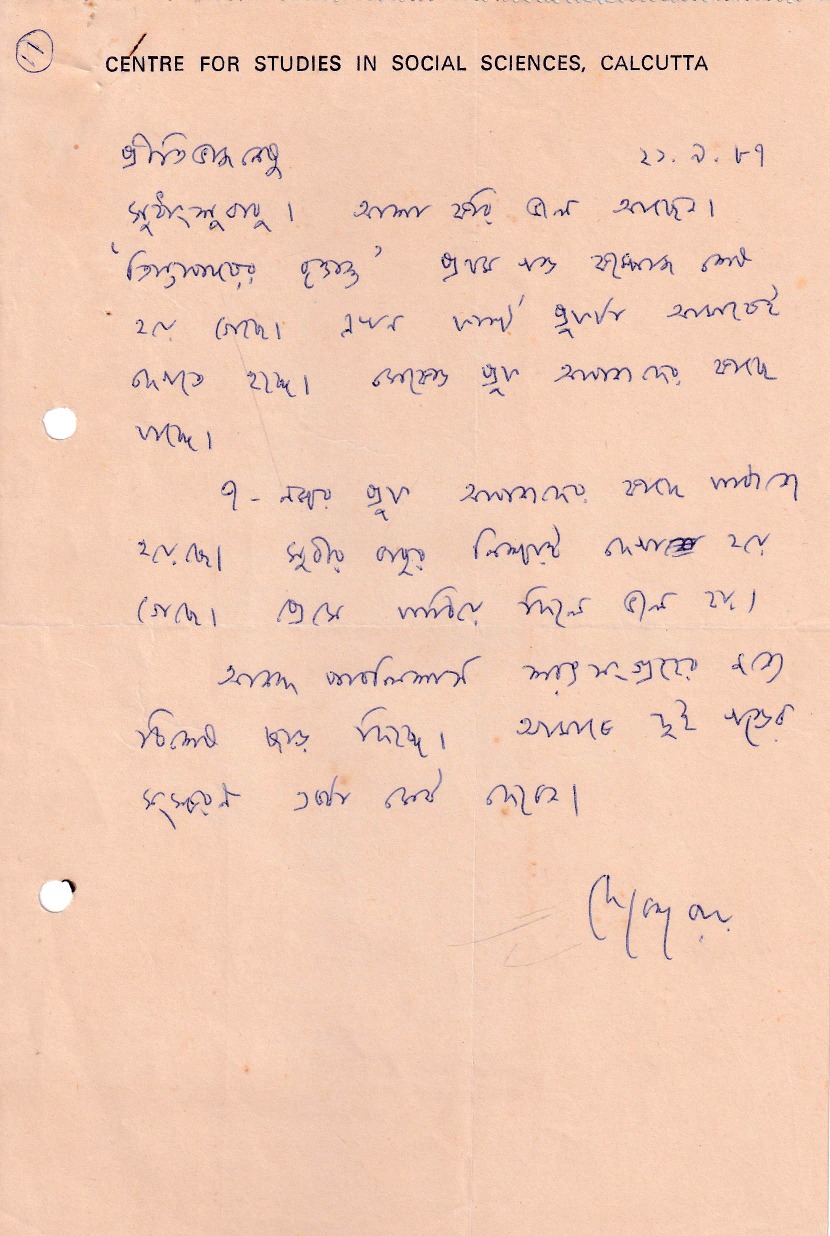

১৯৮৮ সালে আমি ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ ছেপেছিলাম সাহিত্য পরিষদ স্টিটে অশোক চৌধুরীর চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে। দেবেশদার সবচেয়ে পুরোনো যে চিঠিটা আমার সংগ্রহে আছে, সেটা ১৯৮৭-র ২১ সেপ্টেম্বর লেখা। দেবশদা তখন ‘সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস’-এ কর্মরত। সেন্টারের লেটারহেডে লেখা সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন–

“… আশা করি ভাল আছেন। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ প্রথম খণ্ড কম্পোজ শেষ হয়ে গেছে। এখন ফার্স্ট প্রুফটা আমাকেই দেখতে হচ্ছে। সেকেন্ড প্রুফ আপনাদের কাছে যাচ্ছে। ৭-নম্বর প্রুফ আপনাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, সুবীর বাবুর নিশ্চয়ই দেখা হয়ে গেছে। প্রেসে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।

আনন্দ পাবলিশার্স শরৎসংগ্রহের জন্যে বিশেষ ছাড় দিচ্ছে। আমাকে দুই খণ্ডের সংস্করণ একটা সেট দেবেন।…”

বোঝাই যাচ্ছে, পরের বছর জুলাই মাসে প্রকাশিতব্য বইয়ের কাজ চলছে আগের বছর থেকেই। এখানে ‘৭ নম্বর প্রুফ’ মানে নিশ্চয়ই সাত নম্বর ফর্মার প্রুফ। আর সেপ্টেম্বর হল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম মাস। সেই মাসে আনন্দ পাবলিশার্স নিশ্চয়ই বিশেষ ছাড় দিচ্ছিল। সেসময় আনন্দ-র দু’-খণ্ডে ‘শরৎ সাহিত্য সমগ্র’ খুব জনপ্রিয় বই ছিল। তখনও আমি শরৎচন্দ্রের সংগ্রহ জাতীয় বই করে উঠতে পারিনি। ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে দে’জ থেকে তিন খণ্ডে ‘শরৎ রচনাবলী’ প্রকাশিত হয়েছে।

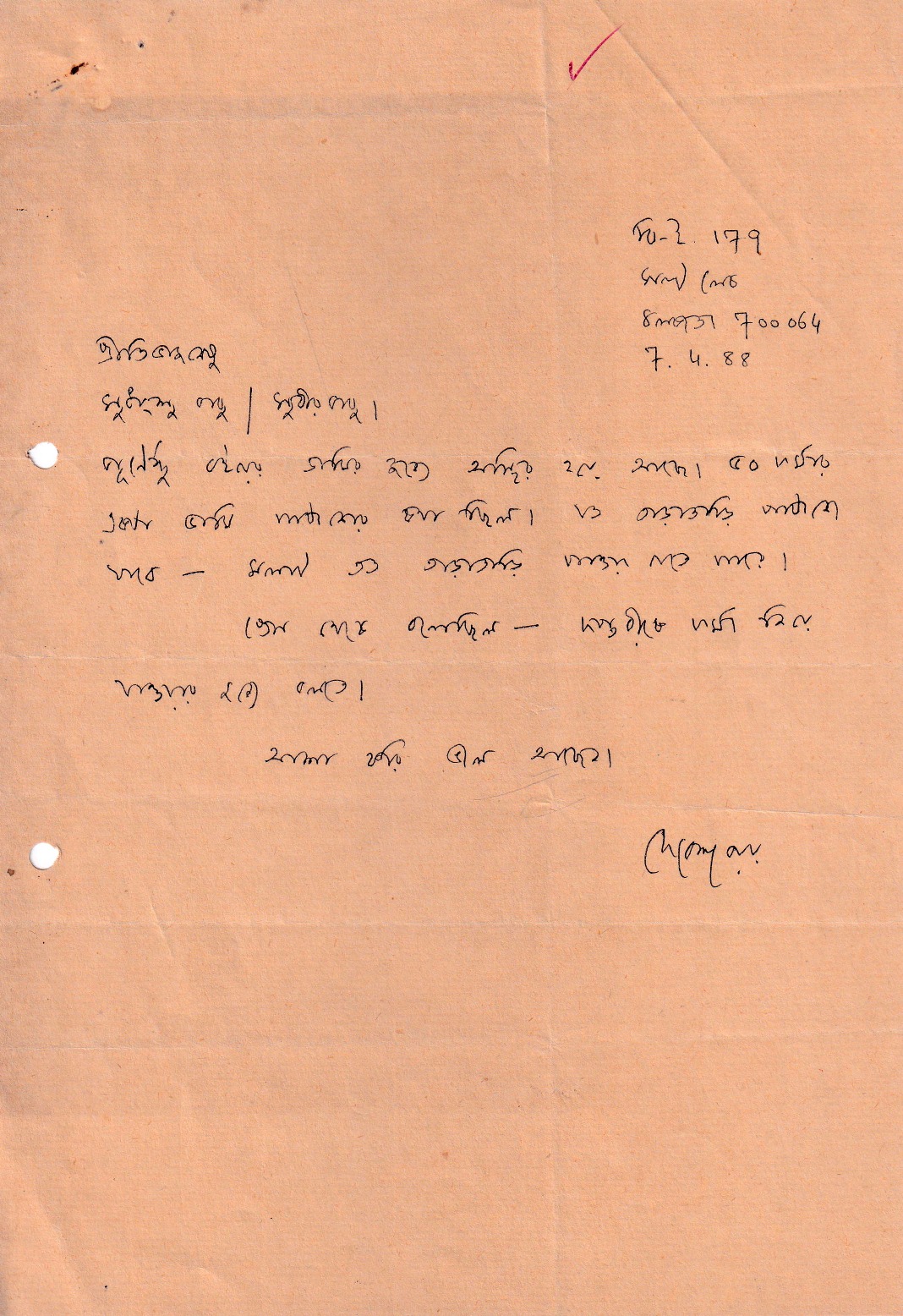

যাই হোক, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’র কম্পোজ তো চলতে লাগল। ৭ এপ্রিল ১৯৮৮ সালে আমাকে লিখলেন– ‘… পূর্ণেন্দু বইয়ের ডামির জন্য অস্থির হয়ে আছে। ৫০ ফর্মার একটা ডামি পাঠানোর কথা ছিল। যত তাড়াতাড়ি পাঠানো যাবে– মলাট তত তাড়াতাড়ি পাওয়া যেতে পারে…’। আসলে পূর্ণেন্দুদা আর দেবেশদা দু-জনেই তখন ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ৭ নম্বর জওহরলাল নেহরু রোডে তাঁদের প্রায় রোজ দেখাসাক্ষাৎ হয়। পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে ততদিনে আমার অনেক কাজ করা হয়ে গেছে। তবু দেবেশদার সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাই দেবেশদার ইচ্ছে পূর্ণেন্দুদাই এই বইয়ের মলাট করবেন– এটা জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, মলাট নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। একে পূর্ণেন্দুদার কাজ তায় লেখকের সঙ্গে তাঁর রোজ দেখা হয়। কিন্তু কাজটা হতে খানিক সময় তো লাগেই। ২৩ এপ্রিল আবার আমাকে আর সুবীরদাকে এক সঙ্গে লেখা একটা চিঠিতে দেবেশদা লিখছেন–

‘প্রতিক্ষণের ভদ্রলোককে ধরে ৫০ ফর্মার একটি ডামি তৈরি করিয়ে পূর্ণেন্দুকে দিয়েছি। পূর্ণেন্দু বলেছেন আগামী সপ্তাহে সব দিয়ে দেবেন। ম্যাপটাও সেই সঙ্গে পাঠাব। চৌধুরী প্রেসের অশোকবাবু বলেছিলেন ২২ তারিখ থেকে নতুন করে কাজ ধরবেন কাল সারা দিন ও রাত এবং আজ সকালে ফোনে ওঁকে ধরতে পারি নি। অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি আমাকে ফোনে কিছু জানান নি। ফলে, ভয় হচ্ছে কাজটা বোধহয় আরও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পেছিয়ে যাচ্ছে। আপনারা ওঁর সঙ্গে কথা বললে বোধহয় ভাল হয়। ওঁর যদি খুব অসুবিধে থাকে তা হলে কি বাকি অংশ অন্য কোন প্রেস থেকে ছেপে বের করা যায়?

প্রীতি সহ

দেবেশ রায়’

নিচে আবার লিখে দিয়েছেন– ‘আমি প্রতিক্ষণে থাকব’। সে আমলের লেটার প্রেসে কাজের গতি কখনও একটু শ্লথ হত। তাই হয়তো দেবেশদা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কেননা, ৩০ তারিখ আবার একটি চিঠিতে প্রায় একই রকম কথা লিখেছেন। শেষে জুড়ে দিয়েছিলেন– ‘… অমলেন্দু কাল বঙ্কিমবাবুকে বলছিলেন প্রেসের ব্যাপারটা’। এখানে ‘বঙ্কিম’ মানে, আমাদের সেসময়ের কর্মী বঙ্কিম শী। আর ‘অমলেন্দু’ বলতে নিশ্চয় অমলেন্দু চক্রবর্তীর কথা বলেছেন। লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী দেবেশদার নিকট বন্ধু ছিলেন। তবে তাঁর এই চিঠির পর কম্পোজে আর খুব বেশি সময় লাগেনি। কেননা জুলাই মাসের ৭ তারিখে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ প্রকাশিত হয়।

অমলেন্দুদার কথা উঠল যখন, তখন তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলি। লেখক অমলেন্দুদা কিন্তু আমার খুব প্রিয় মানুষও ছিলেন। পেশায় শিক্ষক, আমার সঙ্গে যখন আলাপ তখন তিনি খিদিরপুর একাডেমিতে শিক্ষকতা করেন। তিনি থাকতেন হাতিবাগানে প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বসু রোডে। সে-বাড়িতে যেমন আমি গিয়েছি, তেমনই অমলেন্দুদা আমাদের দোকানে প্রায়ই আসতেন। প্রায়ই সন্ধের পর আমাদের দোকানে এসে আড্ডায় মেতে যেতেন। কখনও রাত্রি ১০টা অবধি চলত সে-আড্ডা। তখনই দেখেছি অমলেন্দুদা কী নিবিড়ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছেন। দীর্ঘ রবীন্দ্র-কবিতা তিনি সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে বলতে পারতেন। এই রকম একদিন আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন ‘কর্ণকুন্তী সংবাদ’– গোটাটা একটানা। সেদিন সন্ধেবেলায় আরও কেউ-কেউ ছিলেন। কেমন যেন মনে হচ্ছে দেবেশদা এবং তাঁদের অন্য বন্ধুবান্ধবরাও ছিলেন।

অমলেন্দুদা কীরকম সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন, লেখায় কতটা নিবিষ্ট ছিলেন তা অনেক পরে অজয় গুপ্ত-র ‘রক্তাক্ত শরীর : অক্ষত জামা’ শিরোনামের একটি লেখায় পড়েছিলাম। প্রিয়দর্শী চক্রবর্তীর সম্পাদনায় দে’জ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত ‘এই সময়ের কথক/ প্রসঙ্গ : অমলেন্দু চক্রবর্তী’ বইতে ছাপা সেই লেখাটিতে অজয়দা নিজস্ব ঢঙে লিখেছেন–

‘… সেদিন আমার যাওয়ার কথা ছিল না, বিকেলে ওইসময় কখনো যাই-ও না। ওইদিকেই কোনো কাজে হয়তো গিয়েছিলাম। ভাবলাম, কাছেই তো, একবার অমলেন্দুর বাড়ি হয়ে যাই– বিকেলের চা-টা হয়ে যাবে। অমলেন্দু না থাকুন, গীতা তো থাকবেনই।

সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অমলেন্দুর সহর্ষ উচ্ছ্বাস, ওই তো অজয় এসে গেছে।

কণ্ঠস্বরের ব্যগ্রতা শুনে মনে হল, উনি স্ত্রীপুত্র-সহ এতক্ষণ আমারই আগমন প্রতীক্ষায় ঘরের সামনের উঠুনটিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কোনো পরিস্থিতিতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক-মুহূর্ত বেশি অবাক হয়ে থাকার অভ্যেস আমার কোনোকালে ছিল না।

–কী ব্যাপার?

এতকাল পরে সংলাপের আকারে ব্যাপার বোঝাতে গেলে তা মূলানুগ হবে না। সংক্ষেপে সমস্যাটা বলি। অমলেন্দু নতুন একটি স্টিলের আলমারি কিনেছেন। কোম্পানির লোক এসে সেটি ঘরে ঢুকিয়েও দিয়ে গেছে। কিন্তু এখন দরজা খুলে ঘরে ঢুকে খাটে আর ওঠা যাচ্ছে না– দরজার চৌকাঠ থেকে ডিঙি মেরে খাটে উঠতে হবে। দূরত্বটা এমন কিছু বেশি না। এর চেয়ে চওড়া খানাখন্দ কলকাতার রাস্তায় আমরা হামেশা ডিঙি মেরে পার হই। আমরা কখনোই ভুলি না যে আমাদের পূর্বপুরুষ লাফিয়ে সাগর ডিঙিয়ে সীতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সমস্যা অন্যত্র। পুত্র-সহ অমলেন্দু দিনে বারকয়েক লাফালাফি করে খাটে ওঠানামা করতে পারবে। কিন্তু পত্নীর কী হবে ? …

ফিতের অভাবে দড়ি দিয়ে মাপজোক হল। ঘর খাট আলনা নতুন কেনা আলমারি অমলেন্দুর লেখার টেবিল-চেয়ার। এবং অন্য দু’একটা গার্হস্থ্য সামিগ্রি। অবিলম্বে কাজে নেমে পড়লুম সবাই। ঘন্টা দেড়েকের টানাটানিতে ঘরটা ঘরের মতো দেখাতে লাগল। ঘরে ঢুকে খাটে ওঠার ব্যবস্থা হল। জায়গামতো আলমারি বসল। এবং কী আশ্চর্য ! আলমারির পাল্লা খোলার জায়গাও হয়ে গেল। খাট পাতা হল উত্তরশিয়রি করে, দক্ষিণে দরজার ঠিক আগে গিয়ে তিনি থামলেন। অন্য জিনিসপত্রও রাখা হল মোটামুটি জায়গামতো। কিন্তু অমলেন্দুর লেখার ছোটো টেবিল এবং চেয়ারটি তখনও উদ্বাস্তু। উত্তরদিকে খাট যেখানে শুরু হয়েছে তার ওপারে একফালি আয়তক্ষেত্রাকার জায়গা বেরিয়েছে। সেখানে অমলেন্দুর টেবিল-চেয়ার বসে যাবে কিন্তু ওখানে ঢুকে অমলেন্দু যে লিখতে বসবেন– সেখানেই সমস্যা। ঢোকার কোনো রাস্তা নেই। অমলেন্দু অস্থির মনে বিড়বিড় করেন। একসময় বললেন, দাও, চেয়ার-টেবিল ওখানেই ঢুকিয়ে দাও।

–ঢুকবেন কী করে।

–শিয়রের দিকে খাটের রেলিং টপকে ঢুকে যাব।

অগত্যা ওই ব্যবস্থাই হয়েছিল। যাঁরা অমলেন্দুর পাণ্ডুলিপি দেখেছেন তারা জানবেন, কত যত্নে তিনি তা তৈরি করতেন। কাটাকাটি থাকত না। সংশোধিত জায়গাটি নতুন করে আলাদা কাগজে লিখে মাপমতো কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতেন (সৌজন্য: রাজশেখর বসু)। যে শব্দটি কাটতেন একেবারে ভরাট করে কাটতেন। লিখতে বসে তিনি যে অনন্যমনা হয়ে নিবিষ্টচিত্তে লিখতেন এটা তার প্রমাণ। এবং এ-ও প্রমাণ করে, খাটের রেলিং টপকে অকুস্থলে পৌঁছতে তিনি (সম্ভবত) মনে মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদও অনুভব করতেন। কেন? বলতে পারব না।’

নয়ের দশকে অমলেন্দুদা হাতিবাগানের বাড়ি ছেড়ে প্রথমে সল্টলেকে থাকতে শুরু করেন, পরে যখন বাগুইআটিতে দেবেশদাদের ‘বল্মীক’ আবাসন তৈরি হল– সেটা নয়ের দশকের মাঝামাঝি, অমলেন্দুদারা ‘বল্মীক’-এ চলে যান। এই সমবায় আবাসনে দেবেশদা, অমলেন্দুদার সঙ্গে কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যও থাকতেন। ফলে আমি ওখানে গেলে সবার সঙ্গে দেখা করে আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগত। প্রত্যেকেই দে’জ পাবলিশিং-এর লেখক/কবি, ফলে নানা কাজও থাকত।

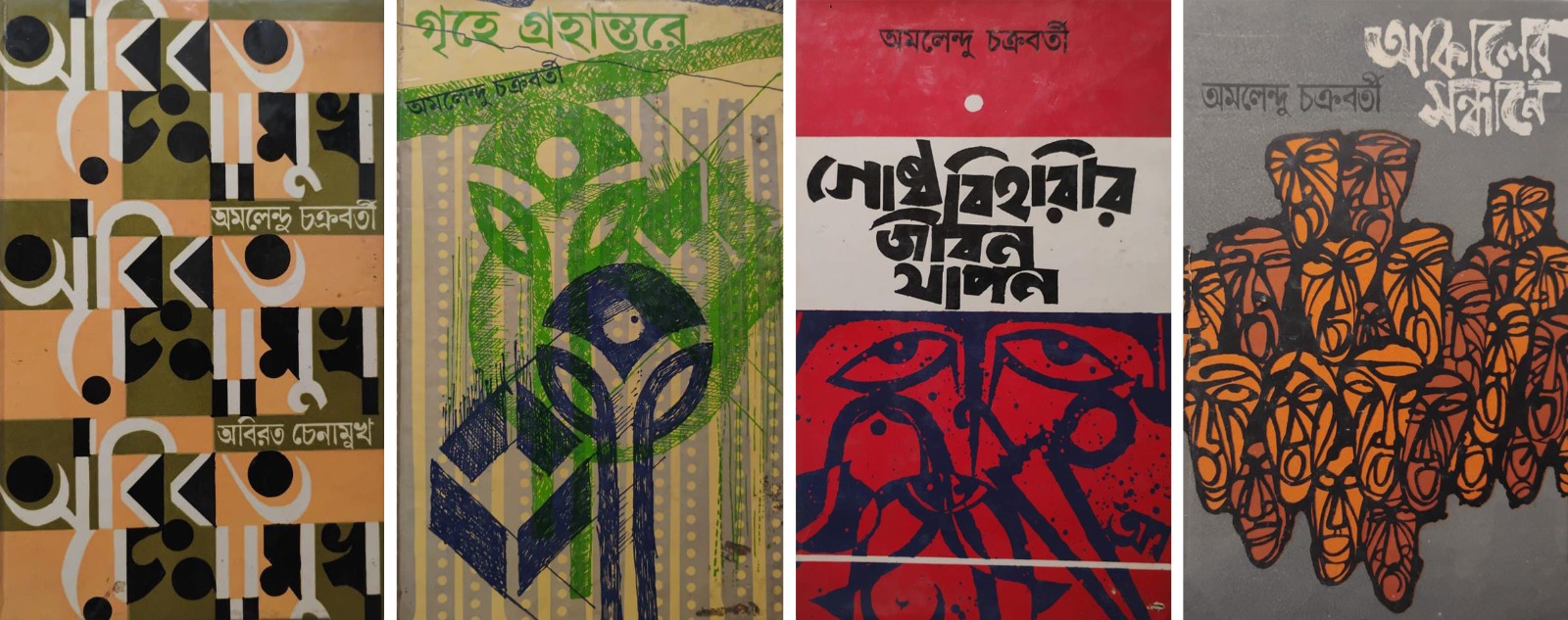

অমলেন্দুদার বই আমি প্রকাশ করছি ১৯৮২ সাল থেকে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সুবীরদাই। দে’জের আগে সুবীরদা যখন আশা প্রকাশনীর মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন– সেখান থেকেই ১৯৭৫ সালে অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘অবিরত চেনামুখ’ প্রকাশিত হয়। এই বইটি আমি পুনর্মুদ্রণ করি ১৯৮৬ সালে। ‘অবিরত চেনামুখ’ বইয়ের নাম-গল্পটি নিয়েই মৃণাল সেনের বিখ্যাত সিনেমা ‘একদিন প্রতিদিন’। এই বইয়ের চতুর্থ প্রচ্ছদে বইটির পরিচিতি হিসেবে লেখা হয়েছিল–

‘তবে কি বাঙলা গল্প চ্যুত হয়েছে তার মহিমা থেকে? সাহিত্য-রুচির সমাজতত্ত্বের এমন সব কূট কৌতূহল মুহূর্তেই উধাও হয়ে যায় যে-সংখ্যালঘু লেখকদের দেখার ও অনুভবের গুণে, অনুকম্পায়ী ও ভাবিত করে তোলার ক্ষমতায় অমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম।

শহর আর গ্রাম আর এ-দুয়ের চলাচলের অপ্রশস্ত পথ– এই ত্রিপাদভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর জগৎ, যেখানে চেনামুখ পাত্র-পাত্রীদের অবিরাম আনাগোনা। কিন্তু সত্যিই কি এদের চিনি জানি আমরা ? নাকি আলো-অন্ধকারে চেনা-অচেনায় মেশা বিহ্বলতায় ভরা এক প্রচ্ছন্ন স্বদেশে তাদেরই দেখি পরদেশী পরবাসীরূপে কোন অতিকথার জগতে নির্বাসিত করে ?’

দে’জ থেকে অমলেন্দুদার প্রথম বই হল ‘আকালের সন্ধানে’। এটিও মৃণাল সেনের বিখ্যাত একটি ছবির মূল অবলম্বন। ভূমিকায় লেখক নিজেই জানিয়েছেন– “১৯৮০ সালের মে-জুন মাসে ‘আকালের সন্ধানে’র একটি খসড়া তৈরি হয়েছিল মাত্র। তারই ভিত্তিতে শ্রীমৃণাল সেন-কৃত চলচ্চিত্রের নির্মাণ। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের আয়তন এবং বিষয়গত ব্যাপ্তি দীর্ঘতর। প্রয়োজনীয় উপকরণসংগ্রহ বা তথ্যানুসন্ধানে সময়ের যে-দীর্ঘ প্রতীক্ষা আবশ্যিক ছিল, তারই পরিণামে সমগ্র উপন্যাস রচনার কালগত পরিধি বৎসরাধিক। লেখা শেষ হয় ডিসেম্বর ১৯৮১।”

এর দু’-বছর পরে আমি ছাপলাম ‘যাবজ্জীবন’। ‘বারোমাস’ পত্রিকায় ১৯৮২-র শারদীয় সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত ‘যাবজ্জীবন’ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের আকারে লিখে অমলেন্দুদা আমাকে ছাপতে দেন। এই উপন্যাসের জন্য তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্কিম পুরস্কার লাভ করেন।

এরপর এক-এক করে প্রকাশিত হয় ‘গৃহে গ্রহান্তরে’, ‘গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন’, দু-খণ্ডে ‘রাধিকাসুন্দরী’। ‘গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন’-এর অর্ধেকের বেশি তিনি লিখে রেখেছিলেন ১৯৭৩ সালেই। কিন্তু ১৯৮০ সালে ‘বারোমাস’ পত্রিকার দ্বিতীয় বছরের তিন থেকে বারো নম্বর সংখ্যায় ‘গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের চতুর্থ প্রচ্ছদে লেখা হয়েছিল– “ ‘গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন’/ সমাজ, বিশেষ ক’রে অর্থনীতির টানাপোড়েনে/ ক্লার্ক উইদাউট পোর্টফোলিও গোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য/ নামে এক আদ্যোপান্ত বিশ্বাসী বাঙালির জীবনী।/ কারও মনে পড়তে পারে চ্যাপলিনকে।/ কিন্তু না, হাসিতে ফেটে পড়ার আগেই/ ভেতর থেকে গলা ধ’রে আসে পাঠকের।/ আর সবটা জড়িয়ে থাকে লেখকের মায়া।/ নিজের অজান্তেই তাই এই অপদার্থকে ভালোবেসে ফেলেন পাঠক/ সে কী কোন পরিচিত প্রতিকৃতি আবিষ্কার করে ?/ তা কি অন্য কারও ? নাকি নিজেরই?”

তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে খুবই পছন্দের লেখা হল ‘রাধিকাসুন্দরী’। ‘রাধিকাসুন্দরী’ প্রথমে একটা বড় গল্প হিসেবে ‘বারোমাস’-এর প্রথম বছরের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তারপর এটিকে অমলেন্দুদা উপন্যাসের চেহারা দেন। সেসময় ‘বারোমাস’, ‘বসুমতী’, ‘সংবাদ প্রতিদিন’ পত্রিকায় এর কিছু-কিছু অংশ ছাপা হয়।

অমলেন্দুদার মৃত্যুর পরে তাঁর ‘গল্পসমগ্র’-র প্রথম খণ্ড এবং ‘গদ্যসংগ্রহ’ দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাজে অমলেন্দুদার ছেলে প্রিয়দর্শীর বড়ো ভূমিকা আছে। আমার স্নেহভাজন প্রিয়দর্শী অধ্যাপক, লেখক এবং গুণী সম্পাদক। মুখ্যত তার সম্পাদনাতেই অমলেন্দুদার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’র কাজ চলছে। ভবিষ্যতে নিশ্চয় ‘গল্পসমগ্র’র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কাজও হবে।

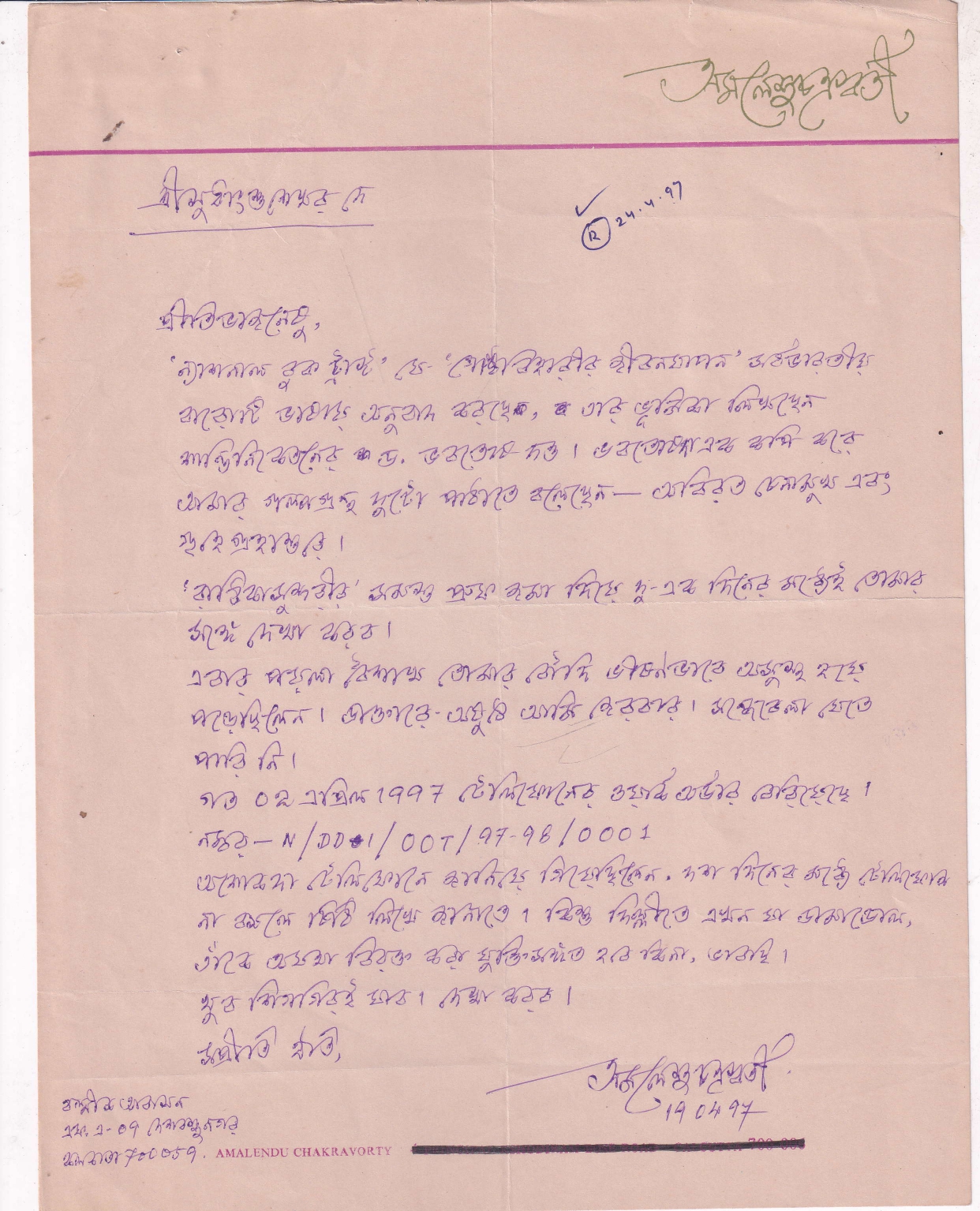

আমার চিঠির ফাইলে অমলেন্দুদার দুটি চিঠি পাচ্ছি। দুটোই ১৯৯৭ সালে লেখা। ১৯ এপ্রিলের দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি লিখেছেন–

“…‘ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট’ যে ‘গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন’ সর্বভারতীয় বারোটি ভাষায় অনুবাদ করছে, তার ভূমিকা লিখছেন শান্তিনিকেতনের ড. ভবতোষ দত্ত। ভবতোষদা এক কপি করে আমার গল্পগ্রন্থ দুটো পাঠাতে বলেছেন– অবিরত চেনামুখ এবং গৃহে গ্রহান্তরে।

‘রাধিকাসুন্দরী’র সমস্ত প্রুফ জমা দিয়ে দু-এক দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করব। এবার পয়লা বৈশাখ তোমার বৌদি ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারে-ওষুধে আমি জেরবার। সন্ধেবেলা যেতে পারিনি। গত ০২ এপ্রিল ১৯৯৭ টেলিফোনের ওয়ার্ক অর্ডার বেরিয়েছে। নম্বর N/ DD 1/ 00 T/ 97-98/001

অশোকদা টেলিফোনে জানিয়ে গিয়েছিলেন, দশ দিনের মধ্যে টেলিফোন না বসলে চিঠি লিখে জানাতে। কিন্তু দিল্লীতে এখন যা ডামাডোল, তাঁকে অযথা বিরক্ত করা যুক্তি-সঙ্গত হবে কিনা ভাবছি। খুব শিগগিরই যাব, দেখা করব।…”

এখানে ‘অশোকদা’ মানে নিশ্চয়ই অর্থনীতিবিদ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র। কেননা সেসময় তিনি রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। তবে আজ যে ল্যান্ডলাইন টেলিফোন প্রায় অবলুপ্তির মুখে, এই চিঠি থেকে বোঝা যায় একসময় টেলিফোনের কানেকশন পাওয়ার কত ঝক্কি ছিল।

অমলেন্দুদার প্রথম চিঠিটি পূর্ণেন্দুদার মৃত্যুর পরের দিন লেখা। ১৯৯৭ সালের ১৯ মার্চ পূর্ণেন্দুদা প্রয়াত হন তার পরের দিন অমলেন্দুদা আমাকে লিখছেন–

“প্রীতিভাজনেষু,

নতুন সংস্করণ দু-কপি ‘যাবজ্জীবন’ বড্ড দরকার। আমি নিজেই যেতাম। কিন্তু আচমকা পূর্ণেন্দুর এমন একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ওর সল্টলেকের বাড়িতে চলে যেতে হচ্ছে। আমার প্রায় তেতাল্লিশ বছরের পুরনো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বড্ড বিচলিত বোধ করছি।…”

অমলেন্দুদার ‘আকালের সন্ধানে’, ‘যাবজ্জীবন’, ‘রাধিকাসুন্দরী’র মলাটও পূর্ণেন্দুদার আঁকা।

একই রকমভাবে দেবেশদার ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’র মলাট করেছিলেন পূর্ণেন্দুদা। বইয়ের নামপত্রের ছবি ও মানচিত্র যুধাজিৎ সেনগুপ্তর করা, আর ভেতরের মানচিত্র এঁকেছিলেন সোমনাথ ঘোষ। সোমনাথ ঘোষ আমার পূর্ব পরিচিত। কেননা এর আগেই ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকায় সোমনাথবাবু কাজ করেছেন। তখন তাঁরা সবাই সম্ভবত প্রতিক্ষণে। ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকার দপ্তরে তখন দেবেশদা আর পূর্ণেন্দুদাকে ঘিরে শিল্পী সাহিত্যিকদের একটা অভিনব সমাবেশ তৈরি হয়েছিল।

তিস্তাপার প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই সারস্বত মহলে আলোড়ন ওঠে। পাঠকেরা একবাক্যে এই উপন্যাসকে গত শতকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বলে স্বীকার করে নেন। শিবনারায়ণ রায় এই উপন্যাস পড়ে লিখেছিলেন– ‘দেবেশ নিবিষ্টচিত্ত নিপুণতায় প্রায় একটি মহাকাব্য লিখেছেন যা একই সঙ্গে উপন্যাস এবং সমকালীন ইতিহাস, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।’

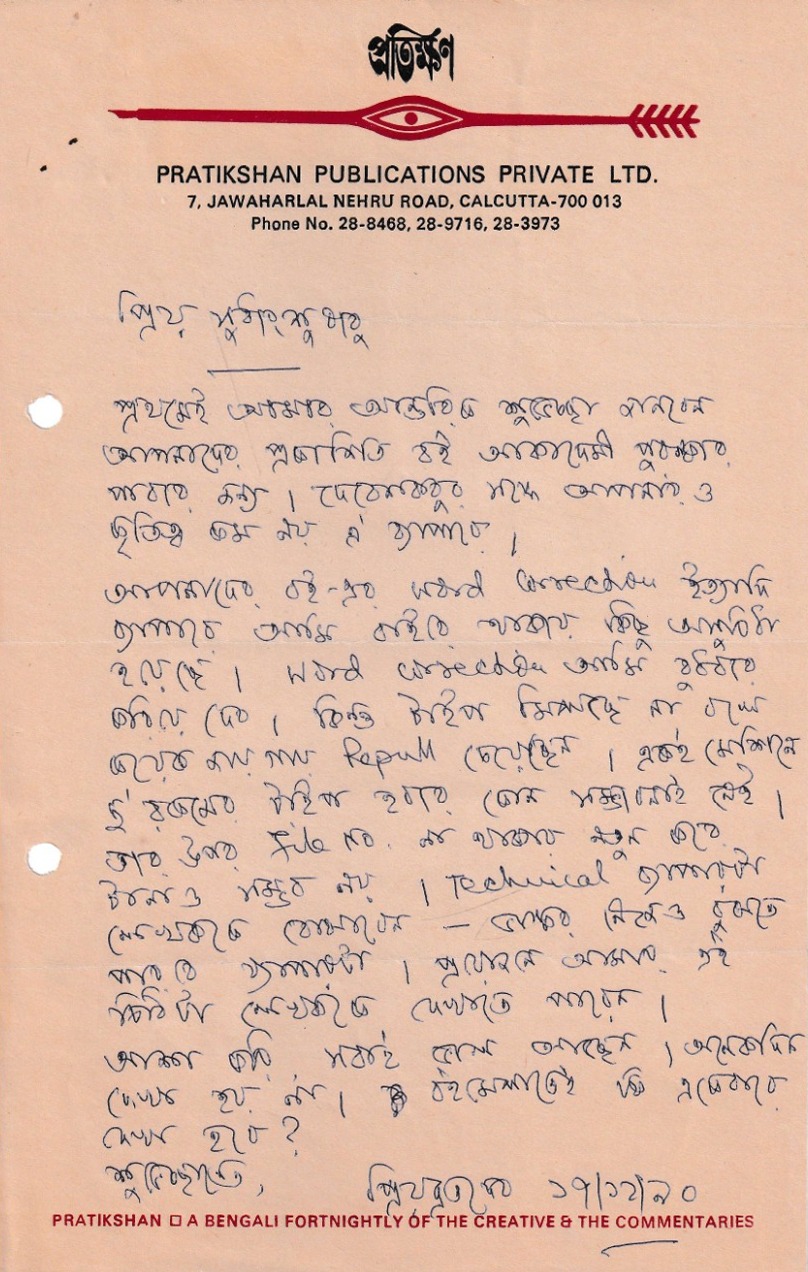

তিস্তাপারের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার প্রয়োজন হয়ে পড়ল বছর দুয়েকের মধ্যেই। এবার আর লেটারপ্রেসে না করে দেবেশদার কথামতো আধুনিক পিটিএস পদ্ধতিতে কাজ করা হবে এমনটাই স্থির হল। পিটিএস-এ তখন কলকাতায় খুব বেশি জায়গায় কাজ হত না। সেসময় আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন প্রতিক্ষণের কর্ণধার– দেবেশদার কাছের মানুষ এবং আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয়ব্রত দেব। প্রতিক্ষণেই পরের সংস্করণ কম্পোজের কাজ শুরু হয়ে গেল। তখনও বইটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়নি। ডিসেম্বরে সেই পুরস্কার ঘোষণা হওয়ার পর বইটির চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে অনুমান করে আমাদের কাজও জোর কদমে এগিয়ে চলে। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯০-এ প্রিয়ব্রতদা একটি চিঠিতে আমাকে লিখছেন–

‘প্রিয় সুধাংশুবাবু

প্রথমেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন আপনাদের প্রকাশিত বই আকাদেমী পুরস্কার পাবার জন্য। দেবেশবাবুর সঙ্গে আপনারও কৃতিত্ব কম নয় এ’ ব্যাপারে। আপনাদের বই-এর Word Correction ইত্যাদি ব্যাপারে আমি বাইরে থাকায় কিছু অসুবিধা হয়েছে। Word Correction আমি বুধবার করিয়ে দেব। কিন্তু টাইপ মিলছে না বলে কয়েক জায়গায় Repull চেয়েছেন। একই মেশিনে দু’রকমের টাইপ হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তার উপরে file No. না থাকায় নতুন করে টানাও সম্ভব নয়। Technical ব্যাপারটা লেখককে বোঝাবেন– ভাস্কর নিজেও বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। প্রয়োজনে আমার এই চিঠিটা লেখককে দেখাতে পারেন। আশা করি, সবাই ভাল আছেন। অনেকদিন দেখা হয় না। বইমেলাতেই কি একেবারে দেখা হবে ?…’

প্রতিক্ষণে কম্পোজ করিয়ে সমস্ত পাতার ফিল্ম আমাদের প্রেসে এনে বইটি নতুন করে ছাপা হল। এই পদ্ধতিতে কাজ করে দেখা গেল বইয়ের পাতা সংখ্যা খানিকটা কমে গেছে। সেজন্য আমি নতুন সংস্করণ ২২০০ কপি ছেপে বইয়ের দাম খানিকটা কমাতে পেরেছিলাম।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved