‘গল্পসমগ্র’র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দেবেশদা লিখেছিলেন– “প্রথম খণ্ডে রাখতে চেয়েছি সেই সময়ের লেখাগুলো যখন গল্প ছাড়া অন্য কোনো চেহারায় আমি লেখালেখির কথা ভাবতে পারতাম না। একটি ছোটগল্প অনেক দিন ধরে লেখা যায় না, একটি উপন্যাস অনেক দিন ধরে গড়ে ওঠে। এই লেখাগুলি যখন লিখেছি তখন উপন্যাসের কোনো ধারণাও আমার ভিতর তৈরি হয়নি। যে-একটি বড় লেখা, ‘কালীয়দমন’, উপন্যাস বলে ১৯৬১-র পর কাগজে বেরিয়েছিল সেটা আকারে ছিল একটা বড়গল্পই। লেখাটির কপি পাওয়া গেলে এই সংগ্রহেই সেটা দিতাম হয়তো…”। সেই ‘কালীয় দমন’ অনিশ্চয় চক্রবর্তী খুঁজে বের করায় দে’জ থেকে দেবেশদার ১৯৬১ সালে লেখা প্রথম উপন্যাসটিও ছাপা হল।

৪৭.

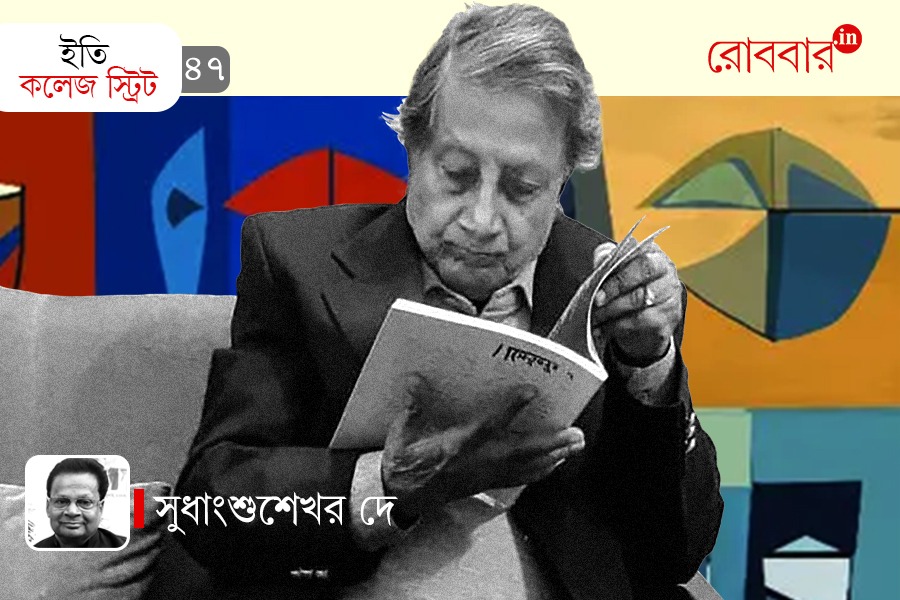

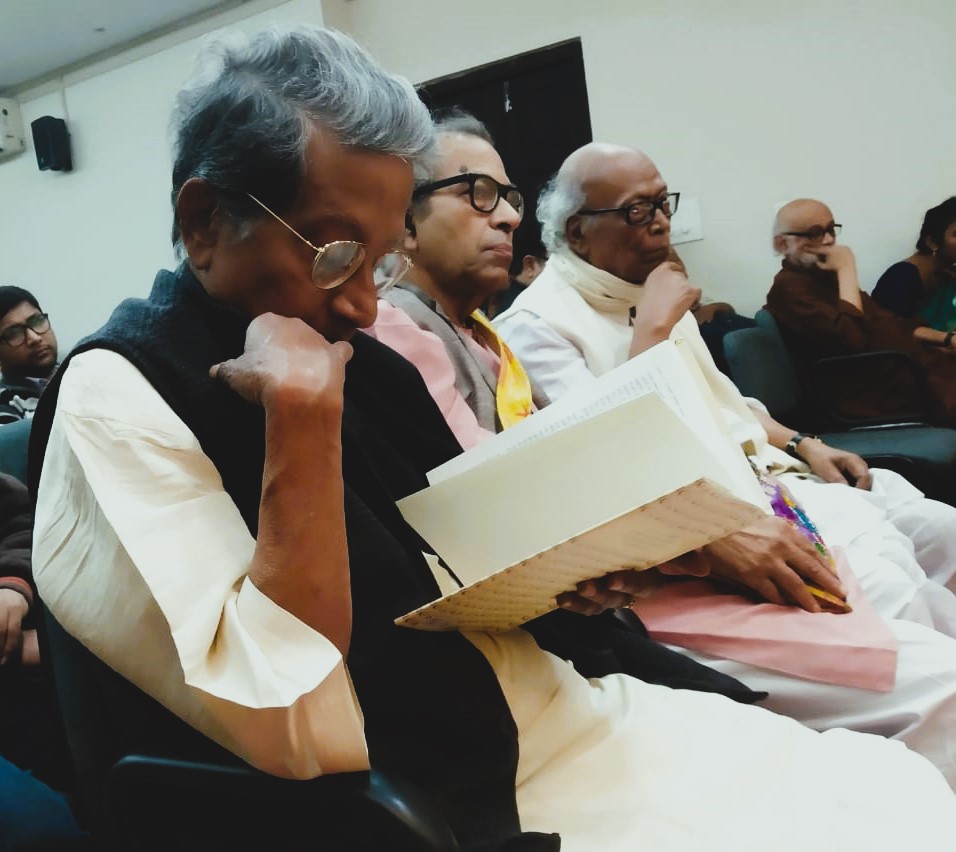

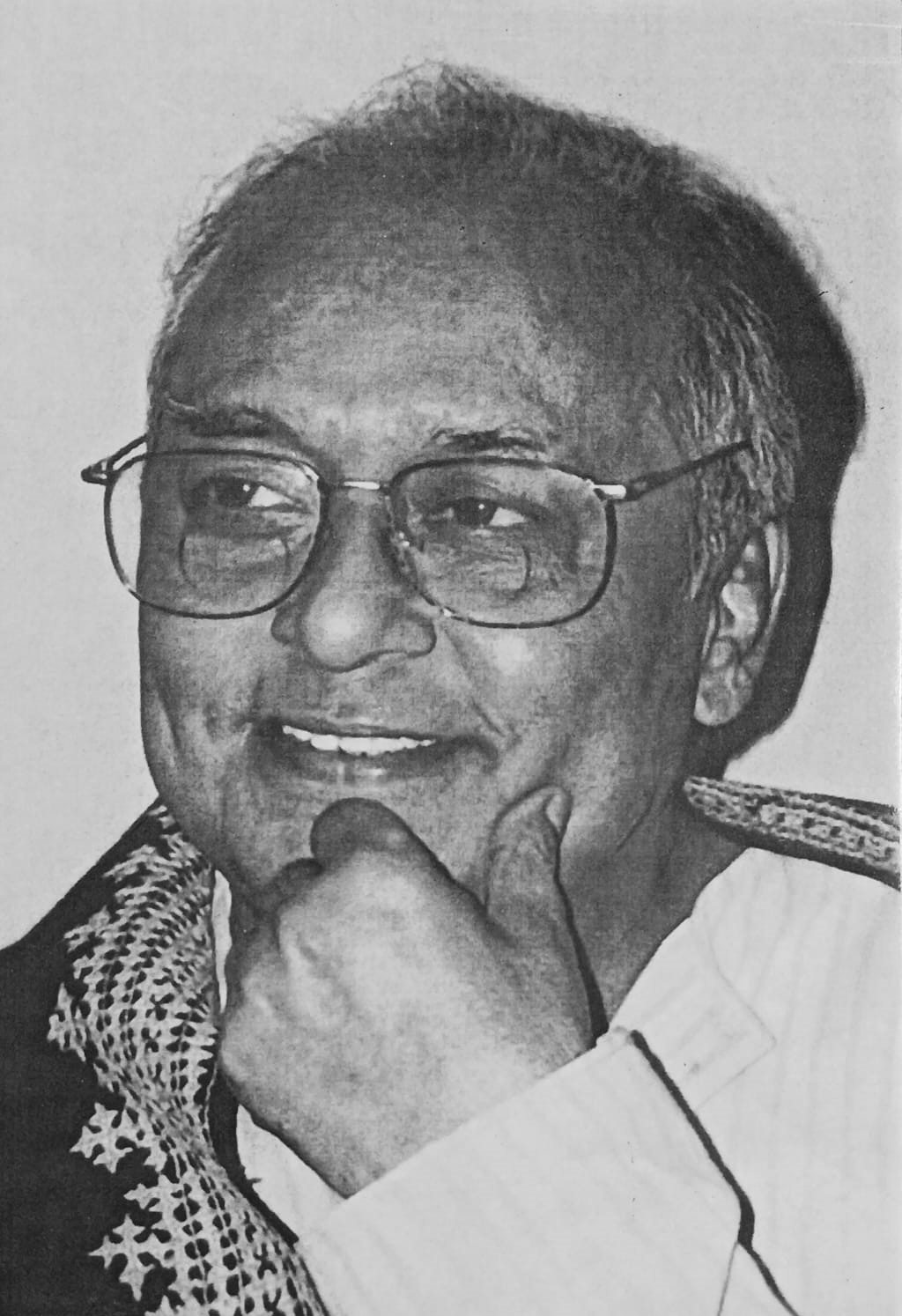

লেখক দেবেশ রায়ের কথা বলতে-বলতে মনে হল পাঠক দেবেশ রায়ের কথা বলা হল না। তিনি বাংলা বইয়ের নিবিষ্ট পাঠক তো ছিলেনই– তাঁর স্বভাব ছিল যথাসম্ভব বই কিনে পড়ার। একটা সময় প্রায়ই তিনি আমাদের দোকানে চলে আসতেন। মনে হয় ‘পরিচয়’ পত্রিকার দপ্তর থেকে কাজ সেরে আসতেন, কেননা সেসময় তাঁর আসতে একটু দেরিই হত– সন্ধে গড়িয়ে যেত, সঙ্গে থাকতেন বন্ধু বা অনুজ লেখকরা। আমাদের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অনেকক্ষণ গল্প করতেন। সেখানে আমার ভাই বাবু তো সবসময়ই থাকে, দেবেশদা এলে আমিও দোকানের ভেতরে আমার কাজের টেবিল থেকে উঠে গিয়ে বাবুর পাশে বসতাম। তারপর শুরু হত গল্প। তারই ফাঁকে-ফাঁকে দেবেশদা বাবুর কাছে জানতে চাইতেন বইপাড়ার নানা খবর আর বিভিন্ন বইয়ের হদিশ। কোন প্রকাশকের কোন বই ছাপা আছে, কোন বইটা আউট অফ প্রিন্ট– এসব তথ্য চিরকালই বাবুর নখদর্পণে থাকে। যে-কারণে কাছের মানুষেরা ওকে বইপাড়ার ‘চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া’ বলেন। বাবুকে এই উপাধিটি কিন্তু দেবেশদাই প্রথম দিয়েছিলেন। সেই সব দিনে দেবেশদা আমাদের দোকানে কখনও-কখনও রাত ন’-টা, সাড়ে ন’-টা অবধিও থাকতেন। তারপর ধীরে-ধীরে বাস রাস্তার দিকে যেতেন। ব্যাগে করে নিয়ে যেতেন অনেক বই।

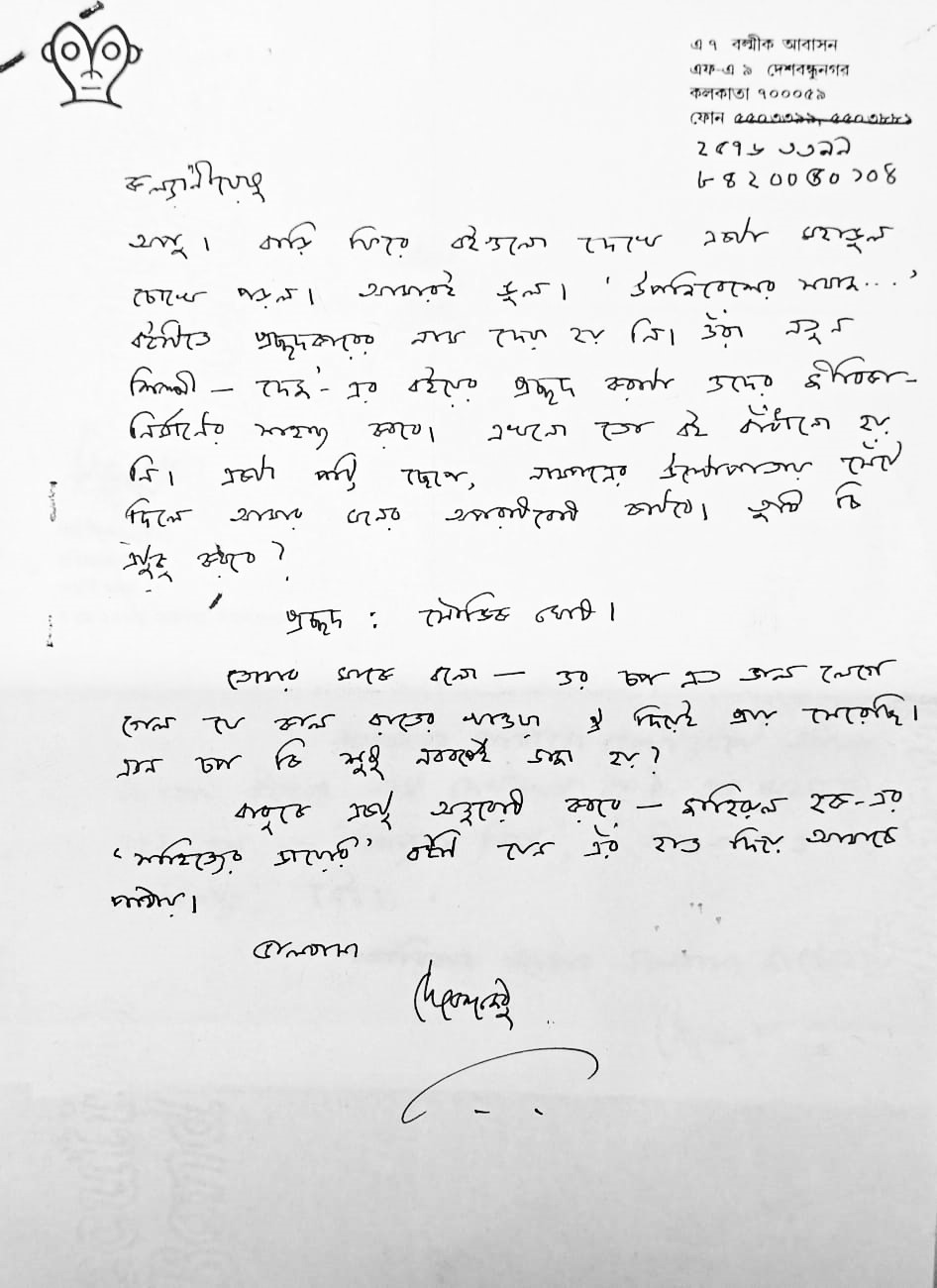

পরে যখন ‘প্রতিক্ষণ’ সম্পাদনায় প্রবলভাবে জড়িয়ে পড়লেন তখন তাঁর কলেজ স্ট্রিটে আসাটা হয়তো একটু কমেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে-মাঝেই তিনি আমাদের দোকানে আসতেন। আর প্রতি বছর নববর্ষের দিন দেবেশদা আমাদের দোকানে আসতেনই। বাবুর সঙ্গে দেবেশদার এই ‘বই-বাহিক’ সম্পর্ক বহু বছর চলেছে। আমরা সব সময় চেয়েছি, লেখকের সঙ্গে প্রকাশক হিসেবে যেন কেবল কাজের সম্পর্ক না হয়, বরং একটা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেবেশদার সঙ্গেও সেরকমই পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের। অপুকে লেখা তারিখবিহীন একটি চিঠিতে দেখছি দেবেশদা লিখেছিলেন–

“… তোমার মাকে বলো ওর চপ এত ভাল লেগে গেল যে কাল রাতের খাওয়া ঐ দিয়েই প্রায় সেরেছি। এমন চপ কি শুধু নববর্ষেই ভাজা হয়? বাবুকে একটু অনুরোধ করবে– জাহিরুল হক-এর ‘সাহিত্যের ডায়েরি’ বইটি যেন এঁর হাতে দিয়ে আমাকে পাঠায়…।”

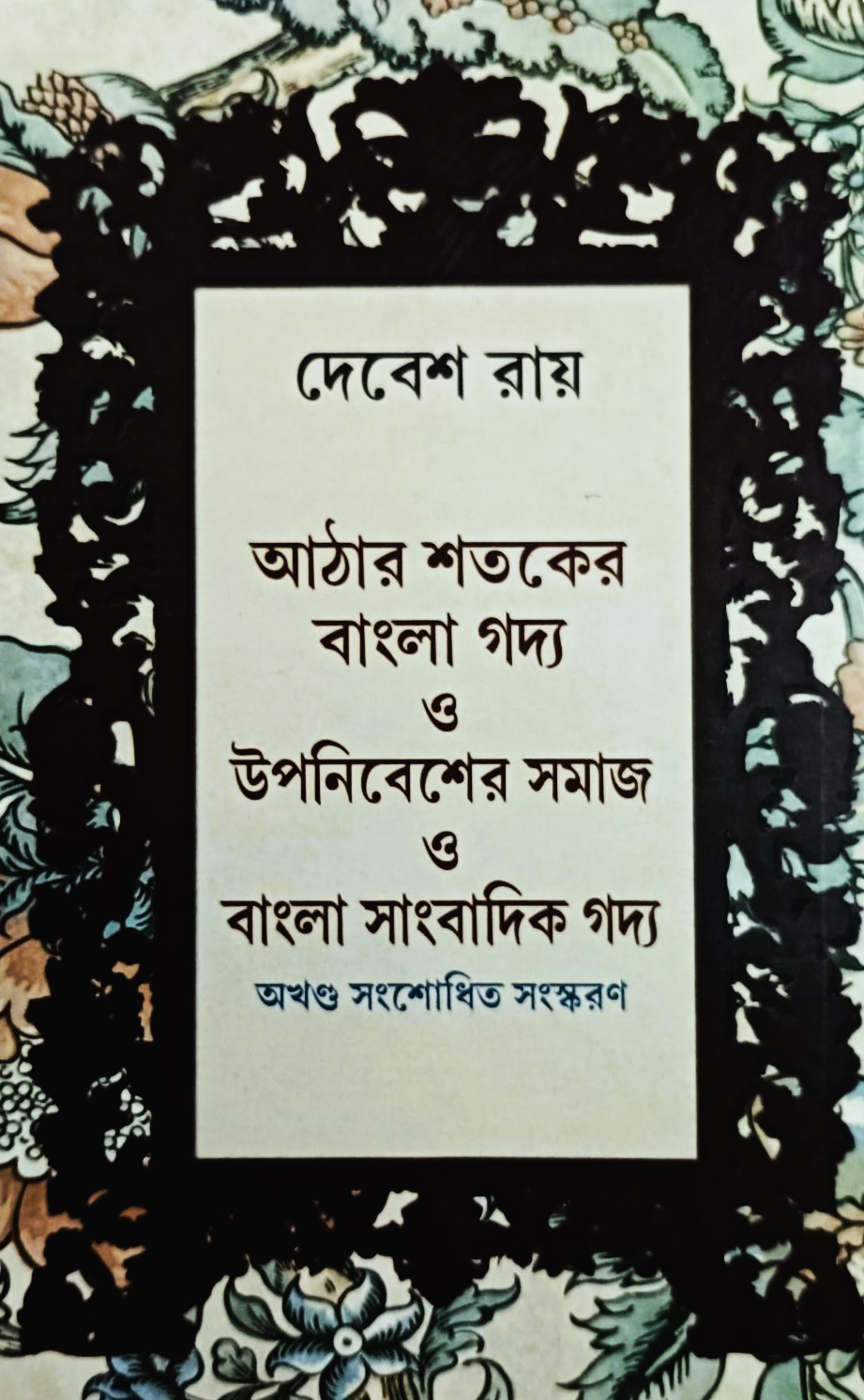

এই চিঠির শুরুতে দেবেশদার ‘আঠার শতকের বাংলা গদ্য ও উপনিবেশের সমাজ ও সাংবাদিক গদ্য’ বইটির নতুন সংস্করণের উল্লেখ দেখে বোঝা যায় চিঠিটা ২০১৭ সালে লেখা। কেননা, সে-বছর বাংলা নববর্ষের সময় বইটির অখণ্ড পরিশোধিত সংস্করণ দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়। টুকুর পাঠানো চপের উল্লেখ থেকে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে সময়টা নববর্ষের কাছাকাছি। চিঠি পড়ে বোঝাই যায় যে, তিনি এই চিঠিটা কারুর হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন– যার হাত দিয়ে চিঠিটা এসেছিল, তারই হাতে বইটা পাঠাতে লিখেছিলেন। তবে আমার এখন মনে হচ্ছে, দেবেশদা বোধহয় জাহিরুল হাসানের ‘সাহিত্যের ইয়ারবুক’-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন। হিরণ মিত্রের প্রচ্ছদে জাহিরুল হাসানের ‘সাহিত্যের ইয়ারবুক’ আসলে এক ধরনের ঠিকানাপঞ্জি। প্রতিবছর সে-বই আমিও একটা করে কিনতাম। বাংলা ভাষার তামাম লেখক-সম্পাদক-পত্রপত্রিকার ঠিকানার এমন পঞ্জি বেশ কাজের জিনিস ছিল। ২০১৭ সালের ইয়ারবুক দেখে মনে হচ্ছে সে-বছরই জাহিরুল হাসান শেষবার ওই বই বের করেছিলেন। বইয়ের চতুর্থ প্রচ্ছদটা বেশ আকর্ষণীয় ছিল সেবার, সংকলক সেখানে লিখেছিলেন–

“ইংরেজি শব্দ ‘ইয়ারবুক’ থেকে কল্পনাশীল বাঙালি কবি-লেখকরা কী করে যেন ‘ইয়ার’ কথাটাকে আলাদা করে নিয়েছেন। বলেন, ‘সাহিত্যের ইয়ারবুক আমাদের ইয়ার’। মানে বন্ধু। ইয়ার বললে বন্ধুর চেয়েও কাছের মনে হয়। সাহিত্যের ইয়ারবুকও সেরকমই কবি-লেখক ও লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের প্রিয়। ১৫ বছর ধরে এই বন্ধুত্ব ক্রমশ নিবিড় হয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, একজন আর-একজনকে ছেড়ে যদি চলে যায় কোনো অনিবার্য কারণে, তা হলে সে বড়ো অসহনীয় বেদনা। ইয়ারবুকের সম্পাদক নিজে ইয়ারবুক নয়, সে-ও এতদিন তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকার সূত্রে ইয়ার। ‘বিদায় বন্ধু’। হাত নেড়ে একথা বলতে গিয়ে তারও গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠছে। সাহিত্যের ইয়ারবুক ঠিকানাপঞ্জি ২০১৭ শেষ নিদর্শন হয়ে থাকুক বন্ধুদের ঘরে ঘরে হাতে হাতে।”

জাহিরুল হাসান অবশ্য এই ‘সাহিত্যের ইয়ারবুক’ সম্পাদনা করা ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। ইদানীং সম্ভবত ইয়ারবুকটি প্রকাশ করেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

দেবেশদার ‘আঠার শতকের বাংলা গদ্য ও উপনিবেশের সমাজ ও সাংবাদিক গদ্য’ বইটি আসলে তাঁর পূর্ব প্রকাশিত দুটি বইয়ের ‘একত্রিত ও পরিমার্জিত’ সংস্করণ। ১৯৮৭ আর ’৯০ সালে প্রকাশিত বই দুটি ছিল– ‘আঠার শতকের বাংলা গদ্য’ আর ‘উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য’। নতুন সংস্করণের পরিচিতিতে লেখা হয়–

“লন্ডনের ‘ইনডিয়া অফিস’ লাইব্রেরি ও প্যারিসের ‘বিবলিওথেক নাসিওনেল’-এ আবিষ্কৃত সতের-আঠার শতকের বাংলা চিঠিপত্র ও ব্যবসায়িক কাগজপত্র বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে অন্তত শ-দেড়েক বছর পেছিয়ে নিয়েছে। ইংরেজরা আসার আগেই বাংলায় গদ্যভাষা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ‘আঠার শতকের বাংলা গদ্য’-এ তেমনই একটি প্রামাণিক দলিল প্রথম সংকলিত হয়েছে– ভূমিকাসহ।

‘উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য’-এ বাংলার আদিকালের সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিষয়, রচনাশৈলী, শব্দ ব্যবহার, যতিচিহ্ন-ব্যবহার, গদ্যের এই উপাদানগুলির বিশ্লেষণে পরীক্ষা করা হয়েছে– সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে বাংলা গদ্য কীভাবে বদলে যাচ্ছিল। আবার আত্মরক্ষার তাগিদে গদ্য কেমন পদ্যও হয়ে উঠছিল।

এর সঙ্গে ‘সমাচার দর্পণ’, ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ পত্রিকাদুটির সূচিপত্র তৈরি করা হয়েছে– যা একমাত্র এই গ্রন্থেই আছে…।”

এই বই দু’টির সঙ্গে দেবেশদার যে একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল, তা এর ভূমিকা পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়। সেখানে দেবেশদা লিখেছেন– “বইদুটি প্রথম বেরিয়েছিল ২৫ থেকে ৩০ বছর আগে। তারও আগের বছর ১০-১২ ধরে তো তৈরি হচ্ছিল। কতবার লেখা হয়েছে, কতবার বাতিল হয়েছে। আজ নিজেরই বিশ্বাস হয় না যে সেই প্রস্তুতিকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জেরক্স মেশিন ছিল না, আমাদের কর্মস্থল ‘সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা’তেও জেরক্স মেশিন ছিল না। বিদেশ থেকে আনা মাইক্রোফিল্ম থেকে ফটোকপি করতে হত দুটি-একটি স্টুডিয়োতে। সমস্ত কাজটাই তুলতে হত শারীরিকভাবে, হাতে লিখে ও চোখে পড়ে। সে-কারণেই বোধহয় বিষয়ের সঙ্গে একটা শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হত।”

শঙ্খদার ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত ‘শতসানুদেশ’-এর মতো দেবেশদা দে’জ পাবলিশিং থেকে আরেকটি বই সম্পাদনা করেছিলেন– জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের রচনার সংকলন ‘নির্বাচিত জ্যোতিপ্রকাশ’। বইটি জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরের বছর, ২০০৯-এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়।

মরমী সাহিত্যিক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং-এর সম্পর্ক অনেক দিনের। আমি ১৯৯৯ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে জ্যোতিদার ছ’-খানা বই প্রকাশ করেছি– ‘নির্বাপিত সূর্যের সাধনা/ হিরোশিমা থেকে পোখরান’, ‘মানুষের রঙ’, ‘এই সমাজ এই সময়’, ‘শিল্প নিয়ে সাহিত্য নিয়ে’, ‘জিৎভূমি’ এবং ‘কোথায় ঘোড়সওয়ার’।

এর মধ্যে ‘নির্বাপিত সূর্যের সাধনা/ হিরোশিমা থেকে পোখরান’ প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। আমি বইটির পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম। উপন্যাসের-তুল্য টানটান বইটি পারমাণবিক শক্তি ও অস্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সম্ভবত প্রথম বই। এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু– আমরা তাঁর হাতের লেখাও ফ্যাক্সিমিলি ছেপেছিলাম। জ্যোতিদার ‘জিৎভুমি’ আর ‘মানুষের রঙ’ হল উপন্যাস; ‘এই সমাজ এই সময়’, ‘শিল্প নিয়ে সাহিত্য নিয়ে’ প্রবন্ধের বই; আর ‘কোথায় ঘোড়সওয়ার’ তাঁর রাজনৈতিক স্মৃতিকথা। সমাজসচেতন, সংবেদনশীল লেখক জ্যোতিদা একটি নির্দিষ্ট রাজনীতিতে বিশ্বাসী থেকে মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে আপসহীন ছিলেন। সেইসঙ্গে পরমত সহিষ্ণুতার মুক্ত মানসিকতায় তিনি রাজনীতিতে তাঁর বিরোধীদেরও সম্ভ্রম আদায় করে নিতেন। দেবেশ রায় সম্পাদিত ‘নির্বাচিত জ্যোতিপ্রকাশ’-এ জ্যোতিদার পরমাত্মীয় আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটি লেখাও ছিল। সে-লেখা অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে লেখা নয়। নিজের ‘চেতনার আত্মীয়’কে নিয়ে তিনি মর্মস্পর্শী এই গদ্যটি লিখেছিলেন। সে-লেখায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন– ‘বামপন্থা ও সমাজবদলের লড়াইয়ের সঙ্গে সংযোগের কারণেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক রচিত হয়েছিল। আমার দিদি মালবিকা ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়। তিনি তখন বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলনের ডাকসাইটে নেতা। বলেন ভালো, লেখেন ভালো। বড়দি-র সঙ্গে তাঁর সখ্য তৈরি হতে সময় লাগেনি। হয়তো তিনিই বড়দি-কে খুঁজে বের করেছিলেন ছাত্র-আন্দোলনের কর্মী সংগ্রহের লক্ষ্যে। আমরা ছাত্র-যুব আন্দোলনের সংগঠকরা চিরকাল যেমন করেছি। তাঁরা ঘর বেঁধেছিলেন চৌষট্টি সালে। পার্টি তখন কার্যত ভাগ হয়ে গেলেও অল্পদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগ হয়েছে। তাঁদের বিয়ের দিনের কথা আমার স্মৃতিতে এখনও অমলিন হয়ে আছে।’

দে’জ পাবলিশিং থেকে জ্যোতিদা আর মালবিকাদির ভ্রমণমূলক যৌথ বই ‘যেতে যেতে’ ছাপা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। ‘নির্বাচিত জ্যোতিপ্রকাশ’ বইটি সম্পাদনা প্রসঙ্গে দেবেশদা লিখেছিলেন–

“সংকলনটিকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বইয়ের আকার দিতে, আর নির্বাচনে জ্যোতিপ্রকাশের লেখার প্রধান ঝোঁকগুলির আভাস দিতে, ‘নির্বাচিত জ্যোতিপ্রকাশ’-এর অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলিকে ভাগে-ভাগে সাজানো হয়েছে। ভাগগুলি লেখককৃত নয়। এই সম্পাদনা করেছে জ্যোতিপ্রকাশের স্ত্রী মালবিকা, তাঁর বহুকালের গুণগ্রাহী বন্ধু শ্যামল সেনগুপ্ত, তাঁর নিত্য সহচর সমীর মৈত্র ও তাঁর প্রবীণতর সহকর্মী দেবেশ রায়।

তাঁর অকালমৃত্যুতে তাঁর অতি চেনা লেখাগুলির তাৎপর্য, সংকেত, ভিতরের মিল-অমিল যেন আবিষ্কারের মতো গোচরে আসছিল: যেমন, নানা সম্পূর্ণ টুকরোয় ‘তিতির’ নামে কোনো এক জনের নানা গল্প যে একটা অখণ্ড রচনা, ‘যেতে-যেতে’র একটি রচনা যে ফিরে আসে ‘ঘাতকের আত্মকথা’ নামের অনুবাদটিতে, রাজনীতির অতি-সাময়িক লেখাও জ্যোতিপ্রকাশ যে লিখেছেন পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার তৎক্ষণে।

কালানুক্রম না মেনে এই বিন্যাসক্রমটা অবলম্বন করা হয়েছে– ‘আত্মরূপ’, ‘বিশ্বরূপ’, ‘কথারূপ’, ‘নরকরূপ’, ‘আস্থারূপ’ এই বিভাজনে। সম্পাদকদের মনে হয়েছে– তাঁর নানা লেখার রূপান্তরে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রচনার জটিলতা বুঝতে এই বিভাজিত বিন্যাস হয়তো পাঠককে সাহায্য করবে।…”

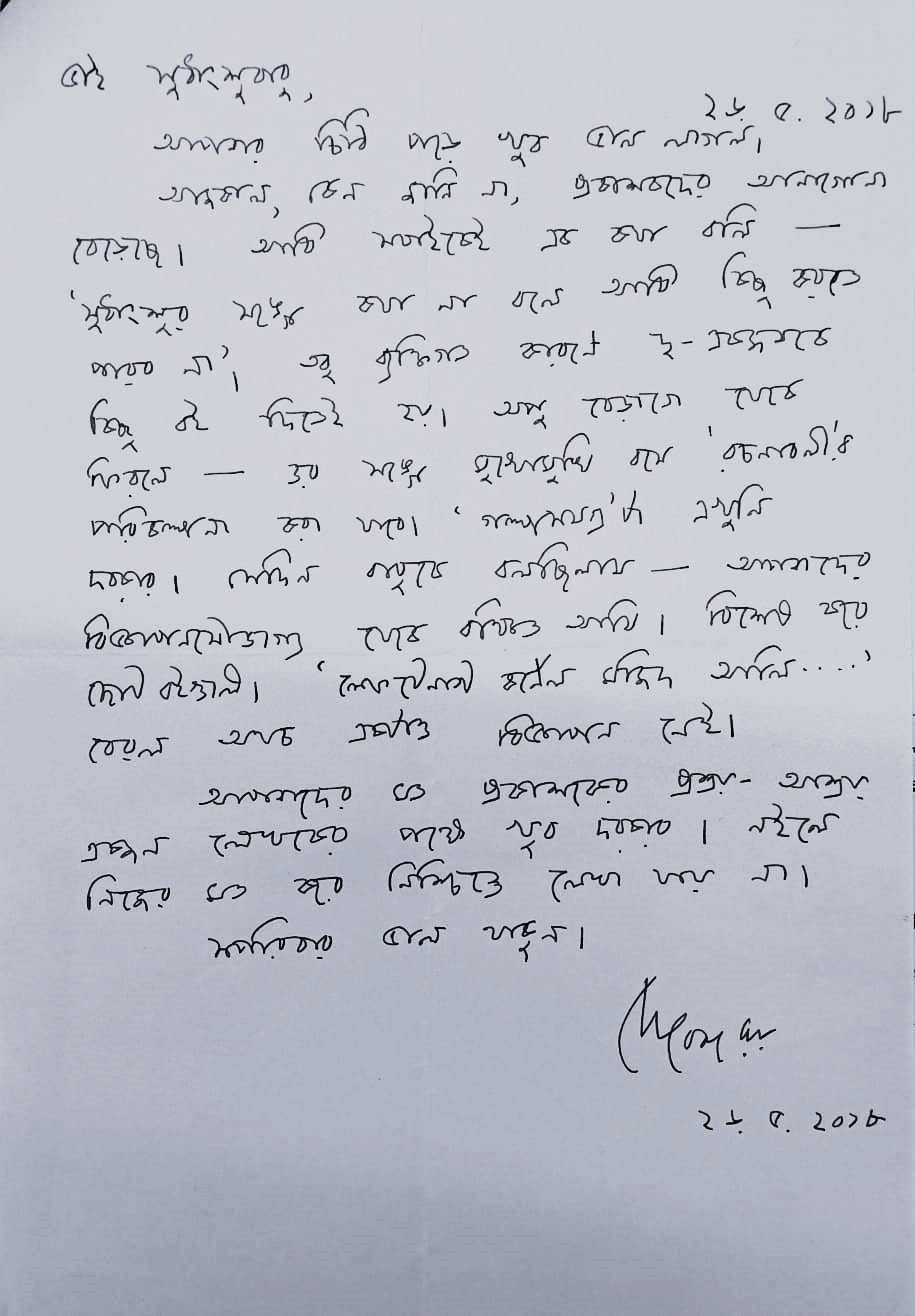

দেবেশদা বহুবার আমার সম্পর্কে লিখেছেন– ‘আমার প্রধান প্রকাশক’। ২০১৮ সালের ২৬ মে তাঁর লেখা একটি চিঠি পড়লে বোঝা যাবে তিনি আমাদের প্রকাশন সংস্থাকে কতটা গুরুত্ব দিতেন। ওই চিঠিতে তিনি লিখছেন–

“ভাই সুধাংশুবাবু,

আপনার চিঠি পড়ে খুব ভাল লাগল।

আজকাল, কেন জানি না, প্রকাশকদের আনাগোনা বেড়েছে। আমি সবাইকে এক কথা বলি– ‘সুধাংশুর সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছু করতে পারব না।’ তবু ব্যক্তিগত কারণে দু-একজনকে কিছু বই দিতেই হয়। অপু বেড়ানো থেকে ফিরলে– ওর সঙ্গে মুখোমুখি বসে ‘রচনাবলী’র পরিকল্পনা করা যাবে। ‘গল্পসমগ্র’টা এখুনি দরকার।…”

দেবেশদার ‘গল্পসমগ্র’র কাজটা সম্পূর্ণ করা গেছে। এখনও আমরা রচনাবলির কাজ শুরু করতে পারিনি, তবে সেটাও আমাদের আগামী পরিকল্পনাতে আছে। দেবেশদার ‘প্রধান প্রকাশক’ হওয়ায় দে’জ থেকে তাঁর উপন্যাস-ছোটোগল্প-প্রবন্ধের সঙ্গে-সঙ্গে অনুবাদের বইও প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৬ সালে দেবেশদা উইলিয়াম শেকসপিয়রের ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ নাটকের অনুবাদ করলেন– সেই বইও আমি ‘রোমিও জুলিয়েট’ নামে প্রকাশ করেছি। এই বইয়ের বাঁ-দিকের পাতায় আছে দেবেশদার অনুবাদ, আর ডান দিকের পাতায় মূল ইংরেজি নাটক।

২০২৫ সালের বইমেলার আগে হঠাৎ অপুর মুখে শুনলাম দেবেশদার হারিয়ে যাওয়া প্রথম উপন্যাসটি নাকি লেখক ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় রচনার সম্পাদক অনিশ্চয় চক্রবর্তী খুঁজে বের করেছেন। সেই উপন্যাসটি ১৯৬৮-তে তিস্তার বন্যায় ভেসে গেছে একথা দেবেশদার মুখে আমিও শুনেছি।

‘গল্পসমগ্র’র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দেবেশদা লিখেছিলেন– “প্রথম খণ্ডে রাখতে চেয়েছি সেই সময়ের লেখাগুলো যখন গল্প ছাড়া অন্য কোনো চেহারায় আমি লেখালেখির কথা ভাবতে পারতাম না। একটি ছোটগল্প অনেক দিন ধরে লেখা যায় না, একটি উপন্যাস অনেক দিন ধরে গড়ে ওঠে। এই লেখাগুলি যখন লিখেছি তখন উপন্যাসের কোনো ধারণাও আমার ভিতর তৈরি হয়নি। যে-একটি বড় লেখা, ‘কালীয়দমন’, উপন্যাস বলে ১৯৬১-র পর কাগজে বেরিয়েছিল সেটা আকারে ছিল একটা বড়গল্পই। লেখাটির কপি পাওয়া গেলে এই সংগ্রহেই সেটা দিতাম হয়তো…”। সেই ‘কালীয় দমন’ অনিশ্চয় চক্রবর্তী খুঁজে বের করায় দে’জ থেকে দেবেশদার ১৯৬১ সালে লেখা প্রথম উপন্যাসটিও ছাপা হল।

অনিশ্চয় এই উপন্যাস খুঁজে বের করার চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–

“২০২৩ সালের জুন মাসের পঁচিশ তারিখ দুপুরে আমি ঘোর রোদ্দুরে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের দিকে যাচ্ছি তখন। হঠাৎ কলকাতা থেকে ফোন। ধরলাম মোবাইল। ফোনের ওপ্রান্তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্তের কন্যা সোহিনী। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে খবর দিল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় বইপত্র, কাগজ ইত্যাদি প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা কার্টনে ভরা অবস্থায় যাদবপুর এলাকার শক্তিগড়ে এক বহুতল আবাসনের একতলার ঘরে দাবিহীন পড়ে আছে। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে সোহিনী জানতে চাইল, ও কী করবে? আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, যেভাবেই হোক ওই কার্টনগুলো নিজের এক্তিয়ারে নিয়ে আসতে। আর আমি কলকাতায় না পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ যেন ওসবে হাত না দেয়। … ছত্রিশটা কার্টন আর চারটে সিমেন্টের বস্তা দেখে আমি তো হতাশ এবং হতবাক। কে এগুলো খুলবে আর ভেতরের বই, কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করে বাছাইয়ের কাজ করবে? এ কাজ তো আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু স্বভাবে নিহিত জেদের জোরে শুরু করে দিলাম কার্টন খোলা আর বাছাইয়ের কাজ। কী ছিল না সেগুলোর মধ্যে? কয়েক হাজার চিঠি, যার মধ্যে দেবেশদার চিঠির সংখ্যাই কয়েকশো, পুরোনো বই, পত্রপত্রিকা, যার অধিকাংশই পোকায় কাটা, উইয়ে খাওয়া, সোভিয়েতের অসংখ্য প্রচার পুস্তিকা, পোস্টার, বিভিন্ন দৈনিকের কাটিং, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পরিচয়, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ফ্যাসিবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি, বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির চাঁদার অসমাপ্ত রশিদবইয়ের বান্ডিলের পর বান্ডিল, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, দীপেনের পুত্র-কন্যার স্কুল, কলেজের মাইনের বই, খাতা, পাঠ্যবই থেকে শুরু করে দীপেন কন্যা মৃত্তিকার ডাক্তারি পড়ার জন্য ব্যবহৃত স্কেলিটন।… এত সবকিছুর মধ্যেও আমি অবচেতনে খুঁজে যাচ্ছিলাম দীপেন্দ্রনাথের এখনো না পাওয়া কোনো লেখা অথবা অপ্রকাশিত কোনো পাণ্ডুলিপি।…

একেবারে শেষ কয়েকটা কার্টন সামনে রেখে আমি তখন ভাবছি কী পেলাম আর কী পেলাম না, যা পেলাম, সেসব নিয়ে করবোটাই বা কী ? এমন বিহ্বলতার মধ্যেই হাতে উঠল মলাটহীন, বিবর্ণ এক সাময়িকপত্র। নাম, সপ্তর্ষি। কাগজটার নাম দেখেও আমার অবচেতনে কোনো জিজ্ঞাসা তৈরি হয়নি। আমি তো খুঁজছি দীপেন্দ্রনাথকে। অভ্যাসবশে চোখ রাখলাম হাতে ওঠা পত্রিকার প্রথম পাতায়। সপ্তর্ষি। ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। পঞ্চম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৬৮। সম্পাদক: ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক: শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী। মূল্য: এক টাকা। এরপরেই সূচিপত্রের পাতা। সেখানে, হ্যাঁ, সেখানেই চতুর্থ নাম দেবেশ রায়। উপন্যাস ‘কালীয় দমন’। হুঁশ ফিরল সহসা আমার। এও কি সম্ভব? তিস্তাপারের লেখক দেবেশ রায়ের প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছিল গঙ্গাপারের বাটানগর থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিকে।…”

অনিশ্চয় চক্রবর্তীর লেখা পড়তে-পড়তে মনে পড়ে গেল দেবেশদার অভিন্নহৃদয় বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। বাংলা সাহিত্যের এই অনন্য লেখকের কোনও বই আমি প্রকাশ করতে পারিনি। তবে দেবেশদার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের গল্প জানি।

আফিফ ফুয়াদ সম্পাদিত ‘দিবারাত্রির কাব্য’ পত্রিকায় দেবেশদা তাঁর অতুলনীয় গদ্য ‘দীপেন-দেবেশের দীপেন’-এ যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বন্ধু সম্পর্কে লিখেছিলেন–

“দীপেনকে আমি সবার সামনে ‘দিপু’ ডাকতাম, আর গোপনে ডাকতাম, ‘বুড়ো’। ‘দিপু’ আমার দাদার এক হারিয়ে যাওয়া নাম। ৪২-৪৩-এ গ্রাম ছেড়ে জলপাইগুড়ি চলে আসার পর ধীরে-ধীরে দাদার ‘দিপু’ নামটা হারিয়ে গেল। এক মিনুমাসি দাদাকে ‘দিপুমামা’ বলে ডাকত। আর, ৭৪-এ আমার একটি মাত্র ছেলে হওয়ার পর দেখি, কখন তাকে আমি ‘বুড়ো’ বলেই ডাকি। আরও একটা না-ডাকা গোপন নাম তার আছে, সে নামে সে আমাকে ডাকতে দেয় না। ‘চম্পা’। কোথা থেকে যে কোন নাম কার কাছে কোন অর্থ নিয়ে ফিরে আসে? দিপু আমাকে ডাকত ‘দেবা’। চিঠিতেও তাই লিখত। প্রকাশ্যে খুব ধমকে ওঠার সময়ও ঐ নামেই বকত। যখন ওকে ‘দেবেশ’ বলতে হত, তখন ও-ও বুঝত, অবস্থা ওরও আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। নেতৃত্ব ছিল দিপুর স্বভাব। তার কাছে আনুগত্য ছিল আমার স্বভাব। মা-ও কি সন্তানের রক্ত চিনতে পারে? পারে? প্রেমিকা পারে? প্রেমিকাই যদি স্ত্রী হয়, সে পারে? পারে? জানি না। বন্ধু পারে– জানি, অন্তত একবার জেনেছিলাম। দীপেন আমার রক্ত চিনতে পেরেছিল। দীপেনই জেনেছিল, এক দীপেনই জেনেছিল, অনুগত্য বা বাধ্যতা আমার রক্তের বাইরের কোনও উপাদান।… দিপু যখন বুঝত, রক্তের ভিতর থেকে আমি অবাধ্য হয়ে উঠছি, সে দুহাতে তার ঐ ছোট শরীর দিয়ে আমাকে আগলাতে চাইত। তারপর, সে সম্পূর্ণ অবনতি স্বীকার করত, যদি সেই অবনয়ন দেখে আমি ফিরে আসি। কিন্তু তার সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত বাধ্যতা-অবাধ্যতার ঘটনা ঘটেনি। আমার অবাধ্যতা তো অন্য এক দিগন্তের আলে নিজেকে জলপ্রবাহের বিরুদ্ধে শুইয়ে দেয়া। দিপু জানত, বোধহয় এক দিপুই জানত, আমি যে এখন এতই সহজে, প্রতিবাদহীন সব মেনে নেই, সে আমার ছদ্মবেশ। বলা যায় সামাজিকতা। ছদ্মবেশ ছাড়া মানুষ বাঁচে? দিপু চলে যাওয়ার পর আমার ছদ্মবেশের দরকার শেষ হয়ে গেছে। আমার বাঁচার দরকারও অংশত শেষ হয়ে গিয়েছিল।”

দেবেশদা দীপেন্দ্রনাথকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত ‘মানুষ খুন করে কেন’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করে লিখেছিলেন– ‘দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ বন্ধু ও শিক্ষককে’। বইটি প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল মনীষা থেকে, ১৯৯৪ সালে আমি দে’জ পাবলিশিং থেকে বইটির পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম।

দেবেশদার সঙ্গে কথা বললে মনে হত মানুষটা যেন-বা আখ্যানের মধ্যেই বেঁচে থাকেন। একের পর এক গল্প এবং ছোট-বড় উপন্যাসে তিনি জীবনের পরতের পরত খুলে গিয়েছেন। ২০০০ সালে দে’জ থেকে প্রকাশিত উপন্যাস ‘তিস্তাপুরাণ’ উপন্যাসটির ভূমিকাতেও সেরকমই একটা স্বর শোনা যায়। কেউ ভাবতে পারেন এটা বুঝি তিস্তাপারের সিকুয়েল। আদতে কিন্তু তা নয়।

উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি লিখেছেন– “এই উপন্যাসটি কোনোভাবেই আমার ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-এর পরবর্তী কোনো অংশ নয়– ঘটনায় ও মানুষজনে তো নয়ই, গল্পের গড়নপেটন বা হদিশ-নিশানাতেও নয়। সহজ করে নেয়ার কোনো ত্বরিত সুবিধেয় বা কঠিন করে তোলার কোনো সামর্থ্যে ও-রকম ভেবে নিলে দুটি লেখারই স্বায়ত্ত স্বাতন্ত্র্যের হয়তো ক্ষতি ঘটতে পারে। নদীমানুষের একই ভুবনে যে এমন ঘুরছি সে হয়তো বেরিয়ে আসার পথ জানি না বলে। বা, হয়তো বেরিয়ে আসার পথ চাই না বলেও। বা, হয়তো বেরনোর পথ নেই বলেই।”

দেবেশদাকে নিয়ে লিখতে বসে আমি পড়ছিলাম ২০১৫-য় দে’জ থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘নানাবিধ আত্মরক্ষা/ দুই মলাটে পাঁচটি নভেল’-এর ভূমিকাটি। ‘সামান্য অপ্রাসঙ্গিক’ নামে সেই লেখায় তিনি বলছেন–

‘এক-একটা লেখার সঙ্গে এক-এক রকম সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। একটি বড়-লেখা, শুরু হওয়ার আগেই, কখনো-কখনো দশ-বিশ-পঞ্চাশ বছরও লেখকের সঙ্গে থেকে যায়। খায়দায়, ঘুমোয়, ঘোরেফেরে, ভুলে থাকে, চলে যায়, ফিরে আসে।

তারপর, কোনো একটা সময় আসে যখন গল্পটাকে নিজের ভিতর থেকে বের করে না-দিলে আর নিস্তার জোটে না।

তখন শাদা কাগজ কালো হতে শুরু করে। চলল বছর কয়েক।

গল্পটার সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না। যুগ-যুগ ধরে যে আমার শরীরের রসায়নের মতই ওতপ্রোত ছিল, তা, তার মনেও পড়ে না।

এক জন্ম কাটে গল্পটাকে আপন করতে। এক জন্ম কাটে গল্পটাকে পর করতে।

আবার, এক-একটা লেখা হয়ে গেল কী না, তা বুঝে উঠতেই পারি না।

দু-চার বছর পর হঠাৎ একদিন দেখে এত অচেনা ঠেকে যে বুঝে যাই, এ আর আমার নেই। আমার এমনও হয়েছে, বছর-পাঁচ কেটে গেলে বুঝতে পেরেছি, কী লিখছিলাম– গল্প না উপন্যাস। এক-একটা গল্প তো লেখা হতে-হতেই তার আকার পায়। লেখক উপন্যাস লিখতে চাইলেও গল্পটা কিছুতেই উপন্যাস হয়ে উঠল না। লেখক হয়তো একটা ছোটগল্পই লিখছিলেন কিন্তু সেটা উপন্যাসই হয়ে উঠল। লিখতে-লিখতে লেখাটা চিনতে পারা লেখকের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।…”

২০০৮ সাল নাগাদ দেবেশদা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে একদিন বলেন একটি বড় উপন্যাস তৈরি হয়েছে– তিনি চান বইটা দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হোক। দেবেশদার নতুন বই করতে আমার কোনওদিনই আপত্তি ছিল না। তাছাড়া তাঁর সবগুলি নামকরা উপন্যাসই তো বেশ বড়। আমি নতুন বইয়ের আয়তন নিয়ে একটুও ভাবিত ছিলাম না। কিন্তু বইটা কম্পোজ হতে এত সময় লাগছিল দেখে খানিক কৌতূহল হয়। তখন লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্সের দিলীপ দে-কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম নতুন উপন্যাস শুধু বড় নয়– ১০০০ পাতারও বেশি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল দেবেশদা যখন এত বড় করে লিখছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনও বড় পটভূমিকার কথা ভেবেছেন। ২০১০ সালের পয়লা বৈশাখের সময় প্রকাশিত হল দেবেশ রায়ের সবচেয়ে বড় এবং আমার মতে অসামান্য উপন্যাস– ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’।

বইটির পরিচিতিতে দেবেশদা লেখেন–

‘বাংলা ছিল মুসলিম প্রধান ও তপশিলিজন অধ্যুষিত। কংগ্রেসের হিন্দুওয়ালা নেতারা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে তাড়ালেন। মুসলিম লিগের অবাঙালি নেতারা ফজলুল হককে লিগ থেকে তাড়ালেন। ব্রিটিশ যুদ্ধনীতি পূর্ব পরিকল্পনামত সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যান্ড থেকে পশ্চাদপসরণ করে বাংলাকে যুদ্ধের পূর্ব রণাঙ্গন করে তোলে। ফলে, নিম্নবঙ্গকে ধ্বংস করে দেয়া হল ও যুদ্ধের রেশন চালাতে বাংলায় ঘটল ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ। ৪৫-এ ম্যালেরিয়া মহামারী। ১৯৪০ পর্যন্ত ও ১৯৪৫-এর পর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছিল বাংলার নিজস্ব রাজনীতি।

ভারতের অন্য কোনো প্রদেশ থেকে বাংলা কোনো প্রকার সাহায্য পায়নি। এমনকী সর্বাধিক সংখ্যক রাজবন্দীদের জন্যও তারা জেলখানায় জায়গা দেয়নি।

এই নতুন সময়ে বাংলার তপশিলি নেতা বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন অবিসংবাদী শূদ্রনেতা। তিনিই প্রথম বলেন, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের রক্ষা করা শূদ্রদের কাজ নয় ও মুসলমানদের সঙ্গে শূদ্রদের শ্রেণীগত মিল অনেক বেশি। এই শূদ্র যোগেন মণ্ডলই একমাত্র ভারতীয় যিনি পাকিস্তানকে তাঁর স্বদেশ বলেছিলেন ও সেই কালবেলায় ভারতবর্ষ-ধ্যানটিকে রক্ষা করেছিলেন।”

এই বিপুল উপন্যাসের অধ্যায়সূচির পাতায় লেখক লিখছেন– ‘যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত এখন। ১৯৩৭ থেকে ৪৭ এই দশটি বছরে তিনি ছিলেন বাংলার নমশূদ্রদের অবিসংবাদী নেতা। বাংলার ও ভারতের রাজনীতিতে পরে তিনি প্রধানতম বিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩-এ খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন। ৪৬-এ পুনর্নির্বাচিত হয়ে সারওয়ারদির মন্ত্রিসভাতেও। ১৯৪৬-এ তিনি মহম্মদ আলি জিন্না কর্তৃক অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগের প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ায় হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতেরই শত্রু হয়ে পড়েন। তিনি পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০-এ কলকাতায় চলে আসেন। আম্বেদকর ও যোগেন মণ্ডল তাঁদের শূদ্রতার কারণে কোনো জাতীয়তাবাদেই গৃহীত হননি। কিন্তু বহু নিন্দা ও বিরোধিতার পর কংগ্রেস দলিত-ভোটের জন্য আম্বেদকরকে জাতীয়-আখ্যানের দেবমণ্ডলিতে জায়গা করে দেয়। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় যোগেন মণ্ডল সম্পর্কে তেমন কোনো দায় বা ভয় জাতীয়তাবাদীদের ছিল না। তাঁকে তাই ইতিহাস থেকে স-ম্-পূ-র্ণ মুছে দেয়া হয়েছে। তাঁর নাম এখন কোনো স্থানীয় ইতিহাসের ফুটনোটেও থাকে না।’

উপন্যাসটি প্রকাশের পরই বাঙালি পাঠক একে ক্লাসিকের মর্যাদা দিতে শুরু করেন। এমনকী সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসচর্চাকারীদের কাছেও বইটি সমাদৃত হয়। বাংলার হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের একটি অধ্যায় এভাবেই দেবেশদার কলমে পুনর্জীবিত হয়। লেখকের তখন ৭৪ বছর বয়স– বার্ধক্যের দোরগোড়ায় শরীরও ততটা ভালো নয়। তবু আমি দেখতাম দেবেশদা কী বিপুল পরিশ্রমে এই উপন্যাসটির সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন। সেসময় তাঁর কথা শুনে মনে হত যেন নতুন কোনও লেখক জীবনের প্রথম উপন্যাসটি লিখছেন। তিনি আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছেন, এই উপন্যাসটি নাকি আরও খানিকটা এগত। কিন্তু তিনি যতটা লিখেছেন তার সবটা ছাপেননি।

‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ পড়ে মুগ্ধ হয়ে শঙ্খদা লিখেছিলেন–

“…এপ্রিলের মাঝামাঝি একদিন অগ্রিম খবর দিয়ে দেবেশ এসে হাজির। সঙ্গে তার নববর্ষে বেরুনো ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’। হাতে নিয়ে আনন্দে ভরে যায় মন।

যেমন প্রায়ই করে থাকে দেবেশ– বছরের পর বছর ধরে নানা সময়ে নানা জায়গায় ছাপা হতে থাকে কিছু আখ্যান, কার্যত যা একই মহা-আখ্যানের অংশ মাত্র। অংশকে পূর্ণ মনে হতেও কোনো বাধা নেই, পুরোনো অর্থে এ কোনো ধারাবাহিক রচনাপ্রকাশ নয়। অংশ আর পূর্ণ হাত-ধরাধরি করে চলতে চলতে কোনো একটা সমে এসে পৌঁছয়। ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ তেমনি এক মহা-আখ্যান। এর সূচনাসময় থেকেই নানা কারণে আমরা ভরপুর ছিলাম ঔৎসুক্যে– এতদিনে তবে বই হয়ে বেরুল সেটা। হাজার পৃষ্ঠারও বেশি সেই বই। প্রায় চার দশক আগে আমার টেবিল থেকে ‘মানুষ খুন করে কেন’ নামের উপন্যাসটি হাতে তুলে নিয়ে সন্দীপন বলেছিল ‘বই, এত বড়ো হয়?’ তার দ্বিগুণেরও বেশি আয়তনের এ-বই দেখলে কী বলত সে।

কিন্তু শুধু সেজন্য নয়, ‘মানুষ খুন করে কেন’র কথা মনে পড়ল আরো একটা কারণে। তার আয়তনে আমারও বিস্ময় দেখে দেবেশ বলেছিল তখন: অনেকটা ফেলে দিতে হয়েছে, অনেকবার লিখতে হয়েছে ফিরে ফিরে। অনেক ফেলে দেওয়া? অনেকবার লেখা? এত সময় পায় কখন, এত ধৈর্যই বা পায় কোথায়? পরিবার নিয়ে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে, সাহিত্যজগৎ নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে সবসময়েই তো হৈ হৈ করে চলেছে দেখতে পাই। তার মধ্যে কখন ও করে এত পরিশ্রম? এর মধ্যে প্রায় একটা অলৌকিকতা আছে। ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ বিষয়েও একটু লাজুকভাবে বলে: ‘আরো বড়ো হবার কথা, কিন্তু থামিয়ে দিতে হলো।’ তার মানে, একেবারে শেষাংশে ‘যোগেনের নভেল ত্যাগ’ যেন লেখকেরই নভেল ত্যাগ, যেন বলে ওঠা: ঢের হয়েছে, আর নয়। এত পরিশ্রমের মধ্যে একটা খেলাচ্ছলও আছে ওর।

এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিক ওই মহাগ্রন্থের পূর্ণ সমাদর হতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না, আমাদের স্বাধীনতা-ইতিহাস-পর্বের মস্ত এক উপেক্ষিত অধ্যায় গাঁথা হয়ে আছে এখানে। যাঁরা শুধু ইতিহাসচর্চাই করেন, তাঁদেরও পুরো মন আজও নিবিষ্ট হয়নি এই অধ্যায়ের দিকে। সেই অধ্যায় থেকে, এখানেও আছে ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এক ‘অপর’-এর সন্ধান। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ বা ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র ‘অপর’ থেকে তা স্বতন্ত্র, তবু সংযুক্ত। অনেকদিন আগে দেবেশ বলেছিল ‘একজন ঔপন্যাসিক লিখতে চাইছে ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা। ব্যক্তির ইতিহাস মানে ব্যক্তির জীবন নয়। সেই জীবন যে-ইতিহাসের অংশ সেই ইতিহাসে সেই ব্যক্তিকে স্থাপন করাই উপন্যাসের কাজ।’ সেই কাজটাই আছে তার এখনও পর্যন্ত শেষ এই মহা-উপন্যাসে, যার শেষ কটা লাইন হলো: ‘যোগেন নিজেকে দেখতে চায়, ভারতবর্ষ নামে হাজার-হাজার বছরের ধ্যানের একমাত্র প্রতিনিধি সে, এক শূদ্র। চলেছে পাকিস্তানে। সেই ধ্যানের স্বদেশকে সত্য রাখতে।/শূদ্র ছাড়া সে-দায় আর কে নেবে?’

তার পুরোনো বৃত্তান্তগুলির সঙ্গে এইভাবে মিলে যায় যোগেন মণ্ডলের বৃত্তান্তও, আর উপন্যাসের এই শেষ বাক্য আমাদের এগিয়ে নিতে চায় ভাবীকালের কোনো ভারতস্বপ্নে।…”

‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে শঙ্খদার এই মন্তব্যও আমার কাছে শিক্ষণীয়। অনুজ লেখকের রচনার মর্মটা ধরে ফেলার বিরল ক্ষমতা ছিল শঙ্খদার।

‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ নিয়ে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি।

একদিন একটু রাত করেই আমি আর অপু গিয়েছিলাম ‘বল্মীক’ আবাসনে। ততদিনে যোগেন মণ্ডলের দ্বিতীয় সংস্করণও ছাপা হয়ে গেছে। একথা-সেকথার পর দেবেশদা অপুকে বললেন– ওই ওপরের তাক থেকে বইটা একটু নামাও তো! কিছু-কিছু সংশোধন করেছি। বই নামিয়ে এনে অপু দেখে প্রথম তিন-চারশো পাতার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে-মধ্যেই সম্পূর্ণ নতুন করে দেবেশদা আরও অন্তত শত খানেক পাতা লিখে ফেলেছেন।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved