একবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ছোটদের জন্য লেখায় কর্নেল অনিবার্য হয়ে উঠলেন। ততদিনে আনন্দমেলার সাইজ গেছে বেড়ে। দু’ সংখ্যায় একটা করে উপন্যাস ছাপা হচ্ছে। নীরেনদার ফরমাশে একটা উপন্যাস লিখতে হল। তারপর একদিন নীরেনদা জানালেন, সত্যজিৎ রায় নাকি আমার লেখায় দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের লেখা একটি চিঠি আমার কাছে পৌঁছল। তিনি আমার লেখার প্রশংসা করে শারদীয় ‘সন্দেশ’-এর জন্য গল্প চেয়েছেন।

৫১.

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রফুল্লদার নতুন উপন্যাস ‘আলোয় ফেরা’ প্রকাশের কিছুদিন আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরু, সেকথা আগেও বলেছি। এমনকী সেই বছরই পুজোর আগে আমি প্রফুল্ল রায়ের আরও একটি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলাম– ‘নয়না’। এভাবে কাজ করতে-করতেই প্রফুল্লদা কীভাবে যেন আমার অভিভাবক-প্রতিম হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ের অত নামী একজন লেখক যেভাবে আমার দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা কোনওমতেই ভোলা যায় না।

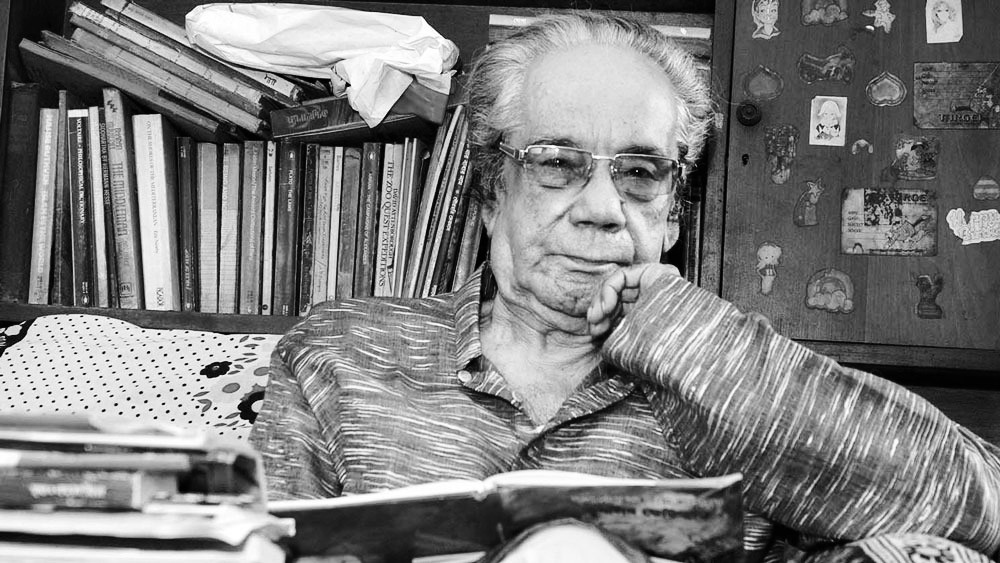

প্রফুল্লদার মাধ্যমে আমি মূলত ‘যুগান্তর’-‘অমৃত’ পত্রিকাগোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। এভাবে সাতের দশকের গোড়াতেই আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের। সিরাজদা তখনও ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় আসেননি। তাঁকে সেই সময় সবাই ‘অমৃত’ গোষ্ঠীর লেখক বলেই জানত। প্রফুল্লদা আমাকে বলেছিলেন, সিরাজদার রাঢ় বাংলার– বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার পশ্চিমপারের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা। গ্রামের মানুষ, জীবনকে দেখেছেন দু’-হাত ভরে, আর যে কোনও বিষয়ে– পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান– সিরাজদার পড়াশোনা ছিল তর্কাতীত। প্রথমজীবনে কবিতাও লিখেছেন, যদিও পরে পুরোপুরি গদ্যরচনাতেই নিজেকে নিয়োজিত করেন।

নিজের সম্পর্কে ‘নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি’ গদ্যে তিনি লিখেছেন–

“…গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন, ‘আমার মধ্যে পাক্কা অপরাধী হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনার দিক থেকে অনবরত পিছু ফিরে পালাতে-পালাতে আমি দার্শনিক হয়ে উঠি।’

আসলে সক্রেটিস একটা সচেতন চেষ্টার কথাই বলেছেন। আজ চল্লিশ পেরিয়ে আসার পর জরিপ করতে বসে আতঙ্কে শিউরে উঠছি। আমার মধ্যে খুনি হবার সম্ভাবনা ছিল! অন্তত স্বপ্নে কত যে খুন করেছি, সংখ্যা নেই। সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় অবশ্য একবার নিজেকে খুন করতে গিয়ে চরম-মুহূর্তে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আমার যে লেখক হবার কথা ছিল! খুব ছেলেবেলায় ভাগ্যিস এটা মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, নয়তো কী যে হত! জন্মেছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে। বাইরে চারপাশে সারা এলাকা জুড়ে যে জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে অনেক দুর্ধর্ষ হিংস্র মানুষ ছিল, যাদের দু-চোখে ছিল হত্যার নেশা। ছেলেবেলা থেকে অনেক হত্যাকাণ্ড ও রক্ত দেখেছি। কথায়-কথায় রক্তপাত হতে দেখেছি। মুসলমান চাষি, বাগদি ও গোয়ালাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হত। অবিকল যুদ্ধের আবহ তৈরি করে সশস্ত্র সৈনিকদের মতো তারা দাঙ্গায় লিপ্ত হত। মাঝে-মাঝে মুখে হাত দিয়ে প্রচণ্ড রণহুংকার দিত আ-বা-বা-বা! রক্ত নেচে উঠত। তাদের মধ্যে মেয়েরাও ছিল। দেখেছি কান্দি মহকুমার হিজল অঞ্চলের দুর্ধর্ষ বাঘিনী মেয়ে কদর আলির মাকে। হাতে বিরাট হেসো নিয়ে সে গর্জন করত, যদি আমার তোনের (স্তনের) দুধ খেয়ে থাকিস ছেলেরা অক্তে আমার পা ধুইয়ে দে! দেখেছি আমাদের গাঁয়ের জামির সেখকে, নাথু ঘোষ গোয়ালাকে, দিনদার মণ্ডল আর কালু মুখুয্যেকে। এরা সবাই আজ কিংবদন্তির মানুষ। এলাকার সন্ত্রাস ছিল এরা। কিন্তু এদের মধ্যে মধ্যযুগের বীর যোদ্ধাদের আদর্শ ছিল। এ-কালের ঘাতকদের মতো কদাচ এরা পিছু থেকে আঘাত হানত না। প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতিয়ার ভেঙে গেলে রণে ক্ষান্ত হত। প্রতিদ্বন্দ্বী হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলে জয়ের গর্বে মাথা উঁচু করে চলে আসত। সংঘর্ষের উপলক্ষ্য বেশিরভাগই ছিল মাটি বা ফসল। কিন্তু এদের ছিল বাঘের স্বভাব। একই অরণ্যে এক পুরুষ-বাঘ অন্য পুরুষ-বাঘের অস্তিত্ব সইতে পারত না। এই দুর্ধর্ষ আদিম জীবনকে আমি ভালোবাসতাম। তা পেতে চাইতাম। এবং তা পেতে গিয়েই প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে পড়ি। বড়ো আদিম সেই জগত। প্রাণী ও উদ্ভিদ, পোকামাকড় ও মাটির ফাটল, উইঢিবি, শ্যাওলা, ছত্রাক, পাখির গু, সাপের খোলসে ভরা সেই আদিম স্যাঁতসেতে মাটির সঙ্গে মোটামুটি চেনাজানা হয়ে যায়। অন্য একটি বোধ নিয়ে ফিরে আসি। বলতে শুরু করি, সে এক পৃথিবী আছে, দুর্গম রহস্যময়– যেখানে রক্ত ও অশ্রুর কোনো পৃথক মূল্য নেই। সেখানেই আছে খাঁটি স্বাধীনতা।

এলাকার মানুষের মধ্যে আদিম স্বাধীনতাবোধের যে আবেগ ছিল, তা ইচ্ছে করেই মন পেতে ভরে নিয়েছিলাম। প্রকৃতিসঞ্জাত এই স্বাধীনতার স্বাদ মানুষকে প্রেমিক করে, দার্শনিক করে, আবার যোদ্ধাবেশধারী হত্যাকারীও করে। মানুষ তখন রাষ্ট্র ও অন্যের প্রভুত্ব অস্বীকার করে। সে তখন নিজেকে এমন এক বিশ্বের বাসিন্দা করে, যেখানে রাষ্ট্র নেই, আইন নেই, শাসন নেই, সমাজ নেই, তথাকথিত ধর্ম নেই। তার ঈশ্বর সে নিজে। এবং সে প্রকৃতির সন্তান বলে তার কাছে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নেই। শুধু আছে জীবন– মুক্ত উদ্দাম জীবন। এই জীবন আমি দেখেছি। ভালোবেসেছি। তাদের কথাই লিখতে চেয়েছি। সভ্য শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও আরোপ করে দেখতে চেয়েছি কেমন মানায়। হয়তা নিজের অজান্তেই তাই আমার সব উপন্যাসে এত স্বাধীনতা, হত্যাকাণ্ড ও মৃত্যু, অকপট কামনার ঝাঁঝালো প্রয়োগ। সম্প্রতি আমার গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার প্রবণতাকেও বলা যাবে একই উৎসের অন্য এক স্থূল পরিণতি।…”

আমার প্রথম যৌবনে যে সিরাজদাকে আমি দেখেছিলাম তাতে আদৌ আমি তাঁর জীবনের এই ব্যাপ্তির কথা অনুমান করতে পারিনি। কিন্তু মানুষটার সঙ্গে মিশতে-মিশতে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার খানিকটা হলেও পরিচয় পেয়েছি। আর, পাঠক তাঁর লেখায় পেয়েছেন না-দেখা বাংলার ছবি। তাঁর বিশ্বাস ছিল ইতিহাস, সমাজ, জীবন ও সময় নিয়ে লেখকের কিছু বলার থাকে। আবার, অনেক লেখকের থাকে টেকনিক্যাল কুশলতা। তাঁদের লেখনীর গুণটাই প্রধান। কিন্তু সিরাজদা নিজেকে প্রথম বর্গের লেখক হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল, ‘আমি নিজেকে বক্তব্যজীবী লেখক বলে মনে করি’।

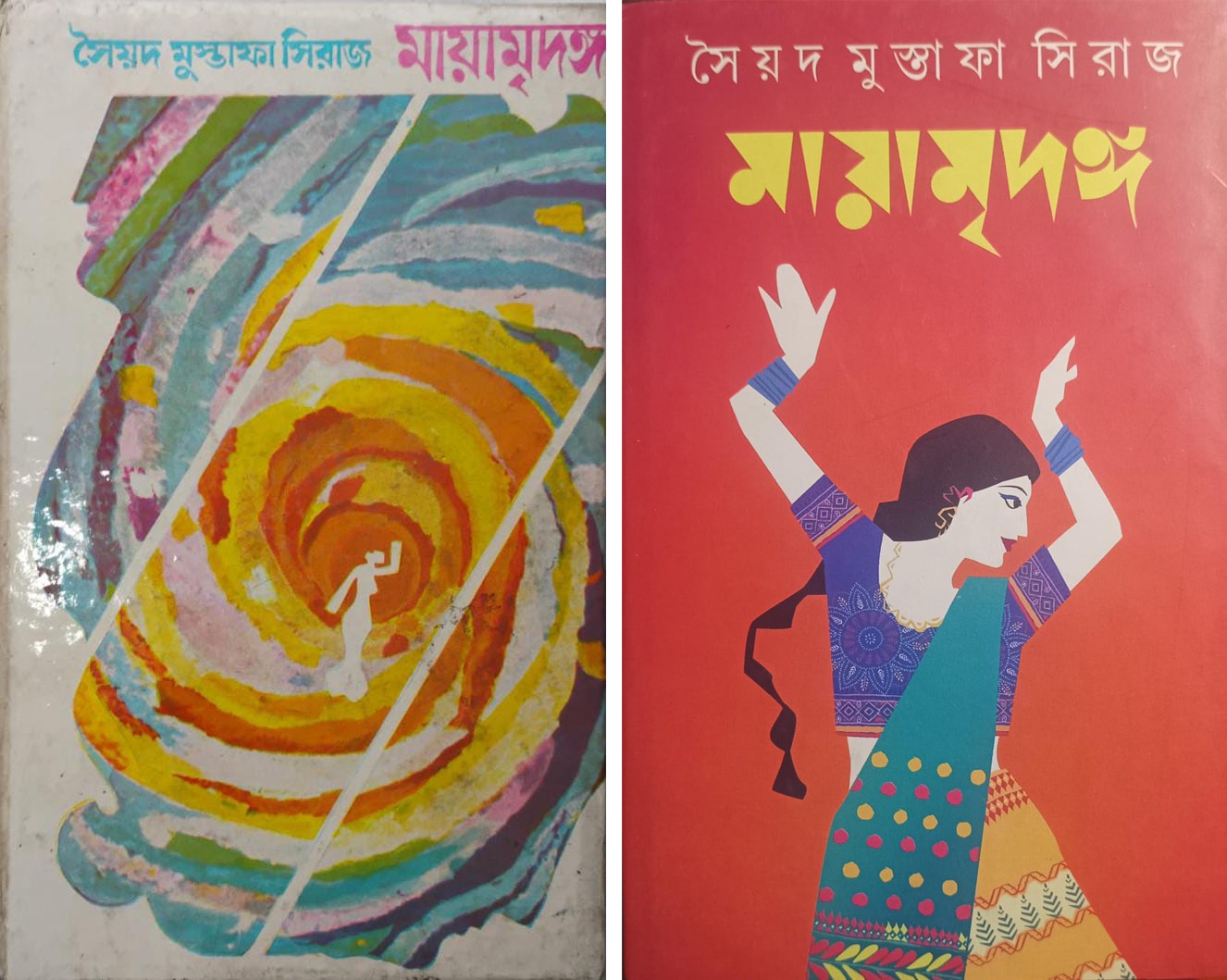

দে’জ পাবলিশিং থেকে সিরাজদার প্রথম বই বেরিয়েছিল আমি প্রকাশনা শুরু করার দু’-বছরের মধ্যেই। সে-ও সিরাজদার জীবনের বিচিত্র ঘটনা অবলম্বনে। ১৯৭২-এর জুন মাসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘মায়ামৃদঙ্গ’ দে’জ থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বই। গৌতম রায়ের প্রচ্ছদে বইটি আমি ছেপেছিলাম ঈশ্বর মিল লেনের বাণীশ্রী প্রেস থেকে। উৎসর্গের পাতার একেবারে নিচের দিকে তিনি লিখেছিলেন, “মুরশিদাবাদের প্রখ্যাত ‘নাচিয়ে ছোকরা’, এ উপন্যাসের সুবর্ণ যার প্রতিচ্ছবি– সেই অসামান্য কিন্নরজাতক শ্রীমান সুধীর এবং আলকাপদলের প্রিয় সখা ও শিষ্যদের করকমলে”।

‘মায়ামৃদঙ্গ’ আজ উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যে নিজের আসন করে নিয়েছে। কিন্তু প্রকাশের সময় আমি এই উপন্যাসটির প্রতি খানিক বাড়তি আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম ওই ‘আলকাপ’-এর কারণেই। আগেও লিখেছি যাত্রাপালা নিয়ে অল্পবয়স থেকেই আমার আগ্রহে কোনও খামতি ছিল না। তবে মেদিনীপুরের মানুষ হয়ে ‘আলকাপ’ সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানা ছিল না। জেনেছি সিরাজদার নানা সময়ে লেখা থেকেই। যদিও ‘মায়ামৃদঙ্গ’ কখনওই ‘আলকাপ’ লোকনাট্যের ডকুমেন্টশন নয়, আদ্যন্ত মানবিক সম্পর্কের একটি উপন্যাস। ‘আলকাপ’ শব্দটির অর্থ হল আমোদপ্রমোদমূলক নাটিকা। ‘মায়ামৃদঙ্গ’-র ভূমিকায় সিরাজদা জানিয়েছিলেন–

“প্রথম যৌবনের ছ-সাতটা বছর, এখনকার বিবেচনায় খুব দামি আর সম্ভাবনাপূর্ণ ছ-সাতটা বছর– তার মানে, খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য ও যন্ত্রণায় কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।

এখন ভেবে শরীর হিম হয়ে যায়। ষাট হাজার ঘণ্টা ধরে যেন টানা ঘুমের মধ্যে একবারও পাশ ফিরে শুইনি। মেয়েদের হৃদয় এবং মুখমণ্ডলবিশিষ্ট তরুণ পুরুষের শরীর কিংবদন্তির গ্রামপরীদের দ্বারা আক্রান্ত দেখেছি। আকাশে ঝাকড়মাকড় চুল নাড়া দিয়ে আগুনের হালকার মতন লোকগাথার বিস্ফোরণ ঘটেছে। আর হাজার হাজার বিপন্ন মানুষকে দেখেছি– যাদের মোহিত দু’চোখে পাপ আর সৌন্দর্যের ছায়া অচরিতার্থ কামনার দুঃখে কালো হয়ে গেছে। সৌন্দর্যের গলায় পাপ সেই ষাট হাজার ঘণ্টা ধরে রত্নহার হয়ে ছিল। তবে কি না, জীবনের শ্লীলতা-অশ্লীলতা বাছবিচার নেই– এ ব্যাপারটা ব্যক্তিচেতনার অধিকারে।

এখন সবটাই স্বপ্নবৎ। আজ পনের-ষোল বছর পরে সেগুলো চেতনার অন্ধকারে চলে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক গুহার দেয়ালে আঁকা ছবির মতন কিছু ধূসর ফ্রেস্কো। কিছু কিম্ভূত কার্টুন। কিছু গ্রামপরী। কিন্তু আজও ভয়ের কথা, ঘুমের রেশমি শিকড়ে তারা গুচ্ছগুচ্ছ স্বপ্নের ডিম পাড়ে। মেয়েদের হৃদয় ও মুখমণ্ডলবিশিষ্ট তরুণ পুরুষ অবাঞ্ছিত ভালবাসার অবতারণা করে। এই অসবর্ণ ভালবাসা বড় বিপজ্জনক। এখনও বড় মায়ায় আক্রান্ত হই। ওরা আমাকে রেহাই দেয় না এখনও।

কিন্তু পিকাসো যা পারেন, আমি তা পারিনে। এই উপন্যাস তাই নিতান্ত একটা আত্মবিস্ফোরণ। এর শেষ এখানেই হতে পারে না। এ বই সেই টানা যাট হাজার ঘণ্টা সময়ের কিছু অংশের প্রতিবিম্ব। নিছক প্রতিবিম্ব শুধু। তার বাঁকাচোরা কিংবা কিম্ভূত মনে হওয়া স্বাভাবিক।…”

লেখক কিন্তু একবারও দাবি করেননি এমন মানবিক সম্পর্ক নিয়ে লেখালিখিতে তিনি বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ, বরং সবিনয়ে লিখেছেন– “সম্ভবত এ বিষয়ে প্রথম উপন্যাস শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বৈতালিক’”।

‘আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা’ বইয়ে বিমল করও সিরাজদার জীবনের এই পর্বে খানিকটা আলো ফেলেছেন–

“সিরাজ যে কবে লিখতে শুরু করেছিল জানি না। কিশোর বয়সেই নাকি লুকিয়ে চুরিয়ে কবিতা লিখত। তার প্রথম যৌবনে সে ছিল কবি, বেশ পুরনো ‘দেশ’ পত্রিকার পাতায় সিরাজের কাব্যচর্চাও আমার নজরে এসেছে।

‘এ কি সিরাজ সাহেব, তুমি কবি ছিলে?’

‘কবিতাই তো লিখতাম, বিমলদা’, সিরাজ হাসে, ‘ছেলেবেলার ব্যাপার।’

কবিতাই লিখত না শুধু, সিরাজ ছিল ‘আলকাপ’ দলের মাস্টার। তার মুখে এই আলকাপের গল্প শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু আলকাপ দলের মাস্টারি করার আগে সে তো কলেজ-পড়ুয়া কবি ছিল, তার কবিতা ছাপা হত পত্রিকায়, মাথায় গিজগিজ করত প্রগতিবাদী চিন্তা। হঠাৎ সে আলকাপে গিয়ে ভিড়ল কেন?

কেন ভিড়ল জানি না। বোধ হয়, কোনও কারণে হতাশ হয়ে পড়েছিল। আলকাপের দল সম্বন্ধে সে আমাদের নানান গল্প বলেছে। নিজে যা লিখেছে তার থেকে দু-চারটি কথা তুলে দি। ১৯৫০ সালের শেষ দিকে একটা বাঁশের বাঁশি ফিরিয়ে নিয়ে গেল গ্রামীণ মিথের সুপরিচিত জগতে। কাটতে থাকল দিন রাত্রি গাঁয়ে গঞ্জে হাটে বাজারে মেলায় মেলায়। মুর্শিদাবাদ বীরভূম মালদা সাঁওতাল পরগনা দুমকা ঘুরে বেড়ায় আলকাপ দলে।

বছর ছয় সিরাজ ছিল আলকাপের দলে। তখন সে ‘ওস্তাদ সিরাজ’। গ্রামের সামিয়ানার তলায় তার নামে উল্লাস জেগেছে: ‘জয় জয় ওস্তাদ সিরাজ কি জয়।’

ওস্তাদ সিরাজ শেষ পর্যন্ত আলকাপ ছাড়ল।

কথায় কথায় ঠাট্টা করে বলি, ‘তোমাকে সেই কেউটে সাপে কামড়াবার পরই কি দল ছাড়লে?’

সিরাজ হাসে, মাথা নাড়ে, বলে, ‘না, বিমলদা, যতই হোক– বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।’

বোধহয় ঠিকই বলে। আলকাপ, তার যতই আকর্ষণ থাকুক না কেন, সিরাজের লেখালিখির তাড়নাকে কতকাল আর ভুলিয়ে রাখবে।”

আমার যেন মনে হয় ‘মায়ামৃদঙ্গ’ তার সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা উপন্যাস ছিল। উপন্যাসটি প্রকাশের কয়েক দশক বাদে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষ এই লেখাটি নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন। ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা মূলত অপুর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছিল। ‘ফার্স্ট পার্সন’-এ প্রকাশকের নিবেদনে অপু লিখেছে– ‘দে’জ পাবলিশিং-এর সঙ্গে ঋতুপর্ণ ঘোষের সম্পর্ক অনেকদিনের। বই ক্রেতা হিসেবে দে’জ-এর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে ঋতুদাকে প্রথম দেখি। তারপর সম্পর্ক ধীরে-ধীরে গভীর হল। তখন আমার কাকু (সুভাষচন্দ্র দে)-কে বলে সোজা চলে আসতেন দোকানের ভিতর। নিজেই চেয়ারে উঠে বা কাঠের সিঁড়ি বইয়ের তাকে লাগিয়ে নিজের পছন্দ মতো বই বের করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতেন। সেই থেকে কবে যে তিনি আমার আপনজন ঋতুদা হয়ে গিয়েছিলেন জানি না। সেই আপনজন ঋতুদার সঙ্গে বই নিয়ে, সিনেমা নিয়ে কত কথাই হয়েছে…।’ অপুর মুখে শুনেছি ঋতুপর্ণর না কি খুব ভোরবেলা ফোন করার অভ্যেস ছিল। তেমনই এক ভোরে তিনি অপুকে প্রস্তাব দেন সিরাজদার ‘মায়ামৃদঙ্গ’ নিয়ে ছবি করতে চান– অপু যদি কাহিনিস্বত্বের ব্যাপারে লেখকের সঙ্গে কথা বলে। এমনিতেই অপুর প্রিয় উপন্যাসের তালিকায় তার সিরাজজেঠুর ‘মায়ামৃদঙ্গ’ ওপরের দিকেই আছে। তাই সে সেদিনই সিরাজদাকে বিষয়টা জানায়। সিরাজদাও অপুর মুখে ঋতুপর্ণ ছবি করতে চান শুনে আগ্রহী হন। কিন্তু সেসময় পরিচালকের পরপর ছবির শুটিং এবং পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ চলায় লেখক-পরিচালকের বৈঠক তক্ষুনি করা যায়নি। ইতিমধ্যেই সিরাজদা প্রয়াত হন। সিরাজদার প্রয়াণের পর একটি টিভি ইন্টারভিউতে ঋতুপর্ণ জানতে পারেন ‘মায়ামৃদঙ্গ’ এবং কর্নেলের কাহিনি নিয়ে ছবি করতে চলেছেন রাজা সেন। উৎকণ্ঠিত ঋতুপর্ণ ফের ফোন করেন অপুকে। অপু সিরাজদার ছেলে অমিতাভ সিরাজের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলে। ঠিক হয় কর্নেল-কাহিনির স্বত্ব রাজা সেনেরই থাকবে কিন্তু ‘মায়ামৃদঙ্গ’ ছবি করবেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে ঠিক সেসময়েই আকস্মিক প্রয়াণ হয় ঋতুপর্ণ ঘোষের। পরে অবশ্য রাজা সেনের পরিচালনায় ‘মায়ামৃদঙ্গ’ চলচ্চিত্রায়িত হয়। দেবশঙ্কর হালদার, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পাওলি দাম প্রমুখ শিল্পী সেই ছবিতে অভিনয় করেন।

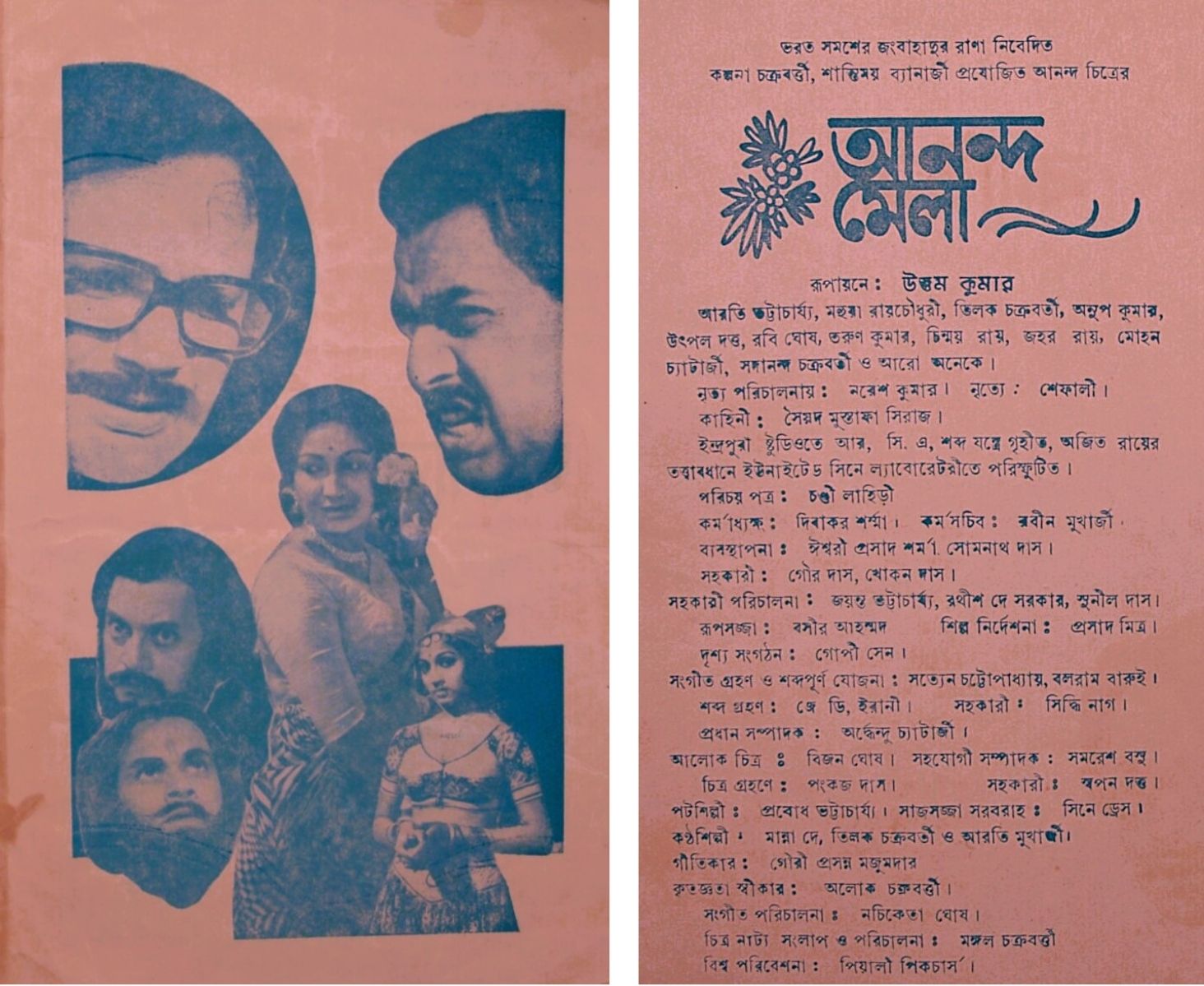

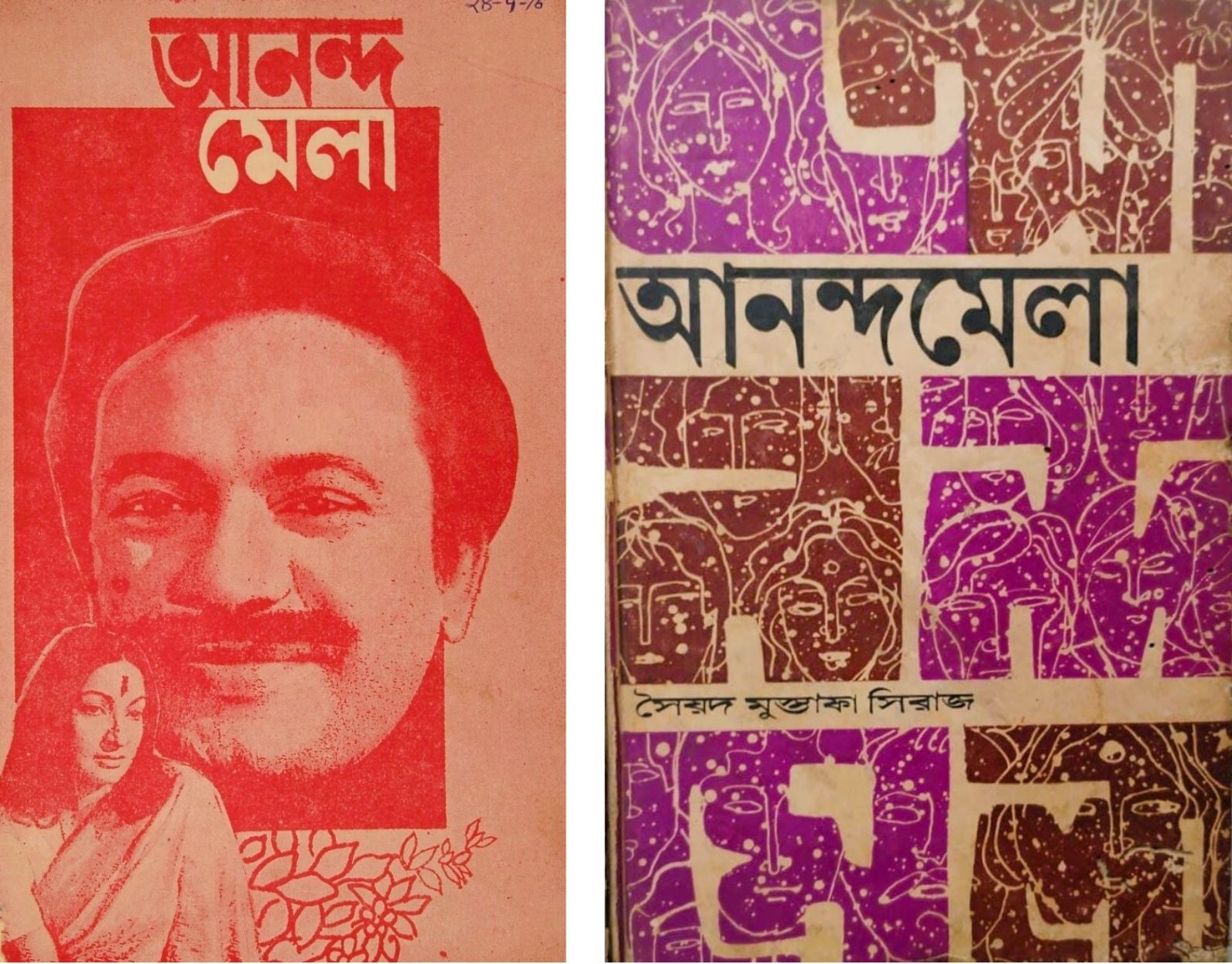

তবে সাতের দশকেই সিরাজদার উপন্যাস ‘আনন্দমেলা’ চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। পূর্ণেন্দুদার মলাটে নিশিকান্ত হাটুইয়ের তুষার প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা ‘আনন্দমেলা’ দে’জ থেকে সিরাজদার তৃতীয় বই ছিল। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন– ‘শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান/ শ্রীজহর রায়/ করকমলেষু’– লিখে। মঙ্গল চক্রবর্তীর ছবিটিতেও জহর রায় অভিনয় করেছিলেন। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন উত্তমকুমার। সেইসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন আরতি ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, তরুণকুমার, মহুয়া রায়চৌধুরী, মিস শেফালি প্রমুখ। এখন দেখছি, আমি বইটি ছেপেছিলাম ১৯৭৬-এর জানুয়ারিতে– আর ছবিটি রাধা, পূর্ণ, প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে রিলিজ করছে সে বছরের ২৩ এপ্রিল। তার মানে বই ছাপার আগেই চলচ্চিত্রের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

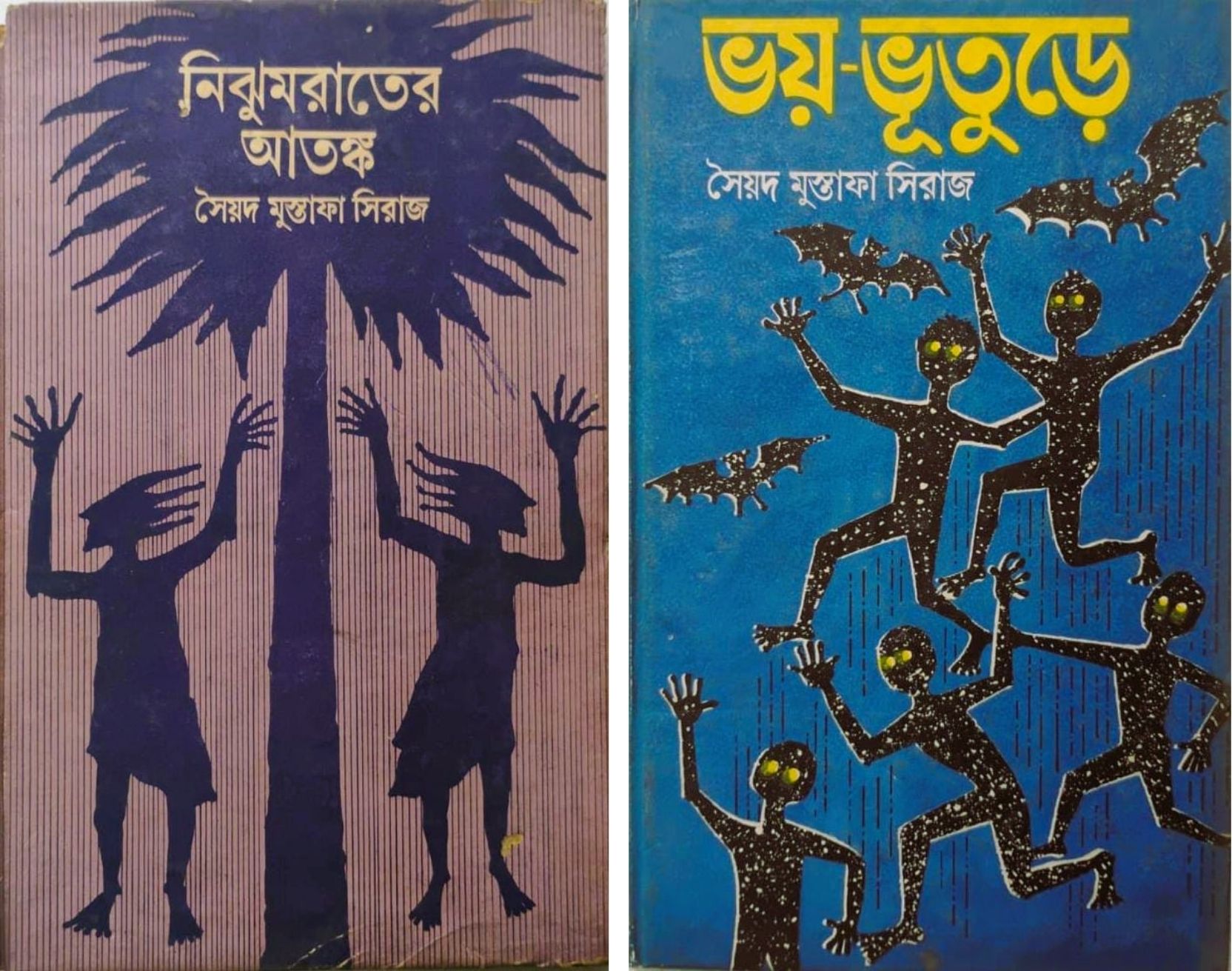

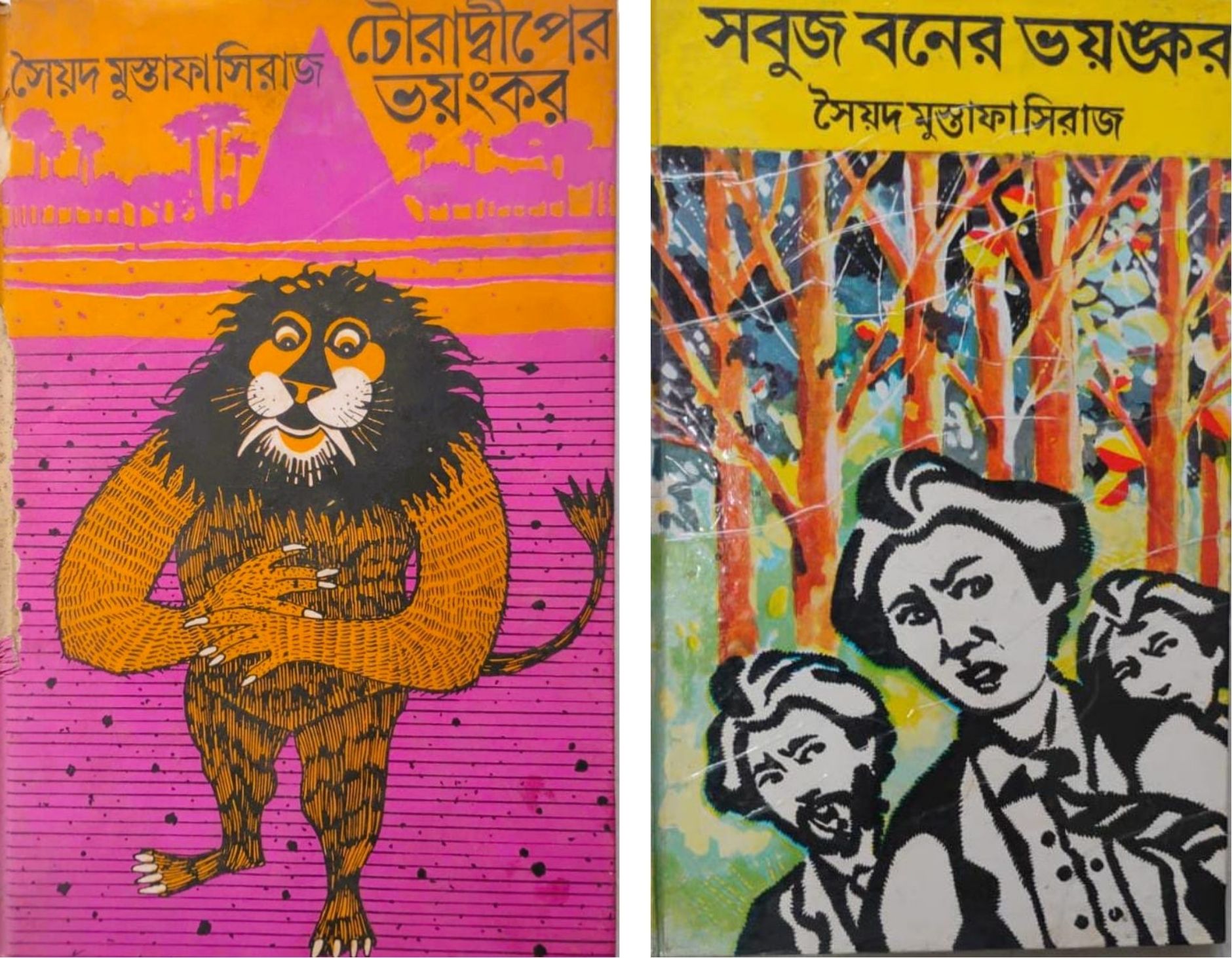

সিরাজদার সাহিত্যে কিন্তু দু’-ধরনের লেখা চিরকালই সমান্তরালে চলেছে। একদিকে তিনি মানবিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে, কখনও বাংলার মুসলমান জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্রণে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন; অন্যদিকে চিরকালই রহস্যঘেঁষা লেখায় তাঁর মুনশিয়ানাও প্রশ্নাতীত। আমি ১৯৭৬ সালে তাঁর কিশোর গল্পের সংকলন ‘বনের আসর’ ছেপেছিলাম। তারপর ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৬-র মধ্যে পর পর ছেপেছি ‘নিঝুম রাতের আতঙ্ক’, ‘টোরাদ্বীপের ভয়ংকর’, ‘ভয়-ভূতুড়ে’, ‘মাকাসিকোর ছায়ামানুষ’, ‘কালো বাকসের রহস্য’, ‘সবুজ বনের ভয়ঙ্কর’, ‘হাট্টিম রহস্য’ ইত্যাদি বই। সিরাজদার রহস্য-লেখার গুণে কিশোর-কিশোরী থেকে বড়রা– সবাই মুগ্ধ ছিল। তিনি শুরুর দিকে হয়তো বড়োদের জন্যই রহস্যরোমাঞ্চ লিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু ক্রমশ কিশোরদের জন্য লেখার নানা পত্রিকার সম্পাদকীয় দাবিও তাঁকে মানতে হয়। আর বাংলার শিশুকিশোররাও পেয়ে যায় মনমাতানো সব লেখা।

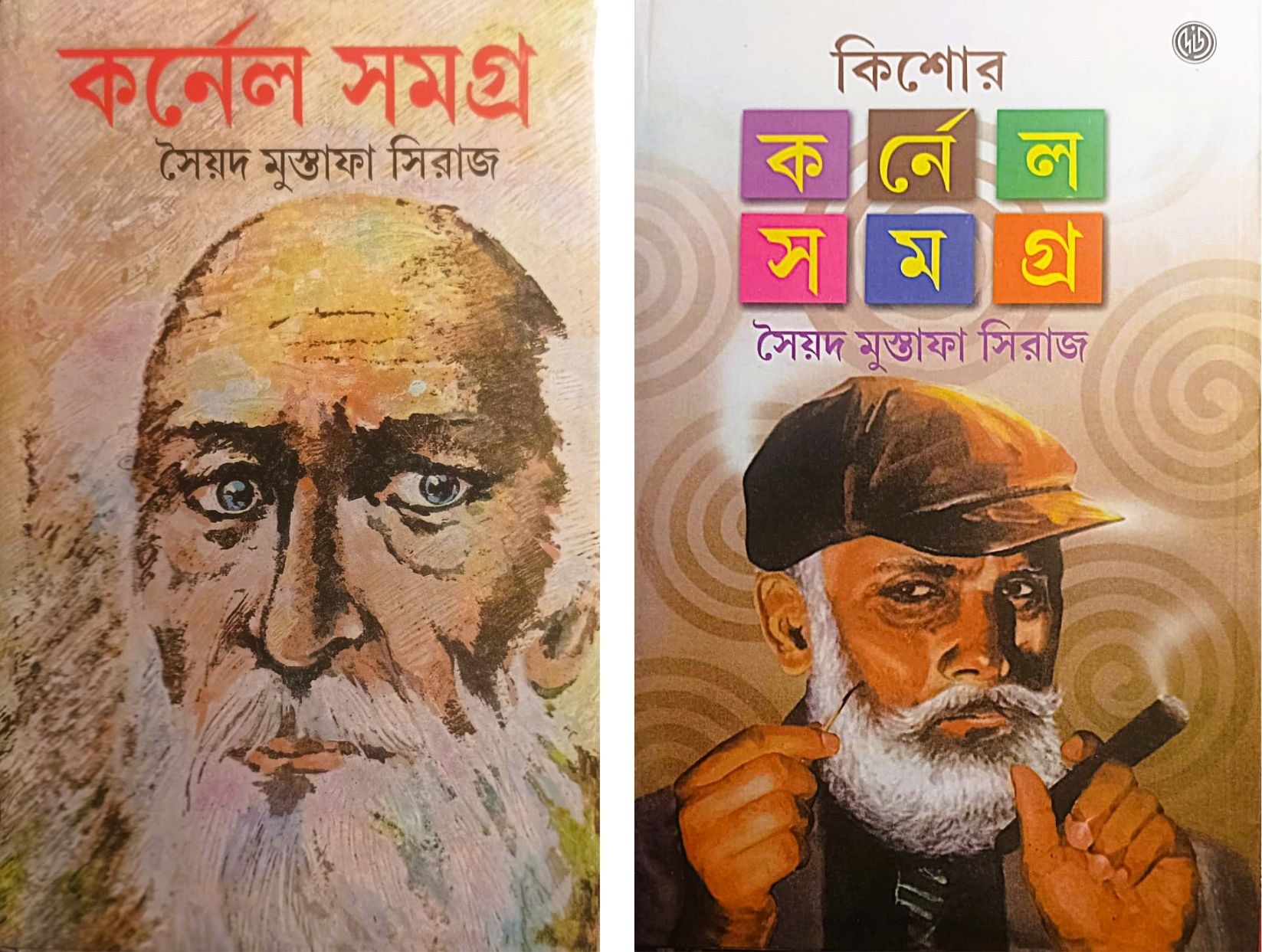

সিরাজদার এই গোত্রের লেখাগুলো তাঁর সিরিয়াস গল্প-উপন্যাসের সমান্তরালে চলেছে একথা আগেই বললাম। কিন্তু লেখকের পক্ষপাত ছিল কিঞ্চিৎ বিচিত্র। তিনি একবার লিখেছিলেন– ‘হিতৈষী বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কর্নেল তোমাকে ডোবাবে। সিরিয়াস সাহিত্য-টাহিত্য তোমার কাছে আর কেউ নেবে না। কে জানে! আমার কাছে রহস্যকাহিনী আসলে তাস নিয়ে পেশেন্স খেলা। গাজোয়ারি তথাকথিত সিরিয়াস সাহিত্যরচনা একটা অপচেষ্টা। তার চেয়ে বরং স্রেফ বিনোদনদান নিরাপদ এবং এতে মগজ তাজা থাকে। জটিল একটা অঙ্ক কষে ফেলতে পারলে মগজে যেমন একটা তরতাজা ভাব এসে যায়। তাই বাঘা-বাঘা পণ্ডিতজনেরা রহস্যকাহিনীর গোঁড়া ভক্ত। অবাক লাগে ভাবতে, তলস্তয়ের মতো বিরাট লেখকও সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারে একটি রহস্যকাহিনী লিখে ফেলেছিলেন। তবে নিজেও বুঝি, রহস্যকাহিনী (যা প্রকৃতপক্ষে গোয়েন্দাকাহিনী) লেখাটা তত সোজা নয়।’ সিরাজদার কর্নেল চরিত্রটি কীভাবে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে পরিণতি পেল তা তিনি জানিয়েছেন ‘কর্নেল সমগ্র’র প্রথম খণ্ডেই। এখনও পর্যন্ত মোট ১৭ খণ্ড ‘কর্নেল সমগ্র’ দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের সময় তিনি জানিয়েছিলেন সাতের দশকে তাঁর প্রথম ধারাবাহিক রহস্য-উপন্যাস ‘ছায়া পড়ে’ লেখার কথা। সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্র রায় তাঁকে ডেকে অবিলম্বে একটি উপন্যাস চান, যা ধারাবাহিকভাবে ছাপা হবে। সিরাজদা এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের জন্য আদৌ তৈরি ছিলেন না। তাই স্মৃতি হাতড়ে বের করলেন–

“মুখে সান্টা ক্লোসের মতো সাদা গোঁফদাড়ি। টকটকে ফর্সা রঙ। পরনে প্যান্টশার্ট। পিঠে আঁটা একটা কিটব্যাগ। বাইনোকুলারে দূরের কিছু দেখছিলেন। মুখ তুলতে গিয়ে টুপি খসে পড়ল এবং রোদে চকচক করে উঠল চওড়া টাক। টুপিটা কুড়িয়ে টাক ঢেকে এগিয়ে গেলেন একটা ধ্বংসস্তূপের কাছে। সেখানে ফুলে ভরা ঝোপ। গুঁড়ি মেরে হাঁটু ভাঁজ করে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা রহস্যজনক।

তবে ভেবেছিলাম সায়েব-ট্যুরিস্ট। কারণ ঘটনাস্থল লালবাগের (মুর্শিদাবাদ) প্রখ্যাত নবাবি প্রাসাদ হাজারদুয়ারি। ১৯৫৬ সালের শীতকাল। আনাচে-কানাচে ‘গাইড’-রা ওত পেতে থাকে। মওকা বুঝে একজন ‘গাইড’ তাঁকে ভুলভাল ইংরিজিতে ধ্বংসস্তূপটার ইতিহাস শোনাতে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মুচকি হেসে সাদামাটা বাংলায় বলে উঠলেন, এই প্রজাপতিগুলো বড্ড সেয়ানা!

‘গাইড’ বেচারা হকচকিয়ে গেল। আমিও।

তো কেন জানি না মানুষটিকে ভুলতে পারিনি। এ-ও জানি না কেন তাঁকে অবসরপ্রাপ্ত কোনও সামরিক অফিসার বলে মনে হয়েছিল।

উপন্যাস লিখতে গিয়ে অত বছর পরে আমার মধ্যে তাঁর ছায়া পড়ল। পটভূমি এক ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এসে গেল অন্ধকার বিশাল ঘরের মধ্যে সারবদ্ধ কবর। পাথরে বাঁধানো সব কবর। আসলে স্মৃতির ওপর স্মৃতির ছায়া। যাটের দশকের শেষাশেষি দিল্লিতে আলাপ হয়েছিল এক সাংবাদিক এবং লেখকের সঙ্গে। ‘দরবেশ’ ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। আলাপ থেকে বন্ধুতা। দুজনে মিলে টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। কুতুবমিনার যাওয়ার পথে সফদরজঙ্গ বিমানঘাঁটির কাছে তিনি আমাকে সেই ভুতুড়ে গা-ছমছম করা কবরখানায় ঢুকিয়েছিলেন।

শুধু এটুকু মনে পড়ছে, একটা অন্ধকার কবর প্রাসাদের মধ্যে একটা টাটকা লাশ ফেলে রেখে সেই ফাদার ক্রিসমাসকে ঢুকিয়ে দুষ্টুমি করার মতলব ছিল। এবং লাশটা হবে কোনও এক যুবতীর।

কিন্তু তখনও জানতাম না আমি ‘Whodunit’-এর ফাঁদে পড়তে যাচ্ছি। কিছুটা এগিয়েই টের পেলাম। তারপর সম্পাদককে কাঁচুমাচু মুখে জানালাম কী সাংঘাতিক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নাও।…”

এরপর সময় ও পরিস্থিতির দাবি মেনে কাহিনিতে ক্রমশ কর্নেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত সরকার এসেছে, এসেছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদারও। সিরাজদা লিখেছেন– “সব রহস্যভেদীরই আচরণগত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। কর্নেলের মধ্যে আমার আগোচরে সেগুলি এসে গেছে। কফি ও চুরুটের প্রতি মাত্রাধিক আসক্তি, স্নেহভাজনদের ডার্লিং বলা, বিচিত্র উদ্ভিদ নিয়ে বাগান করা, কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা এবং বিদেশি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা, চোখ বুজে দাড়ি বা টাকে হাত বুলানো ইত্যাদি। আবার বলছি, আগে থেকে ভেবেচিন্তে তাঁকে তৈরি করিনি। কিন্তু তাঁর অতীত সামরিক জীবনকে কাজে লাগানোর সুবিধা পেয়েছি। তাই ছোটদের জন্য রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার লিখতে গিয়েও কর্নেলকেই ব্যবহার করেছি। ছোটদের কাছে কর্নেলের আদর কত বেশি, তার প্রমাণ এখনও পাই।…”

সিরাজদা যে রহস্য গল্পে শুধু কর্নেলকাহিনিই লিখেছেন তা নয়। তাঁর আরেক গোয়েন্দা চরিত্র ইন্সপেক্টর ব্রহ্মও বিশেষ জনপ্রিয়। ২০১১-য় দে’জ পাবলিশিং থেকে ‘ইন্সপেক্টর ব্রহ্মের ৭টি তদন্ত’ নাম দিয়ে সেই লেখাগুলির একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘দেখলে তাঁকে দশজনের মধ্যে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। সাধারণ গোলগাল চেহারা। মুখে সিগারেট। কিন্তু মগজাস্ত্র অত্যন্ত সক্রিয়। তিনি ইন্সপেক্টর ব্রহ্ম। জটিল রহস্যের কিনারায় তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জটিল রহস্যজাল উন্মোচনের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এবার হাজির তাঁর আর এক রহস্যভেদী চরিত্র ইন্সপেক্টর ব্রহ্ম। জটিল থেকে জটিল রহস্য উদ্ধারে যিনি সুদক্ষ।…’

২০০৫ সালে সিরাজদা আমাকে বলেছিলেন কর্নেল সিরিজের যে-লেখাগুলি কিশোর-কিশোরীদের জন্য, সেগুলির একটা সংগ্রহ করা যায়। সে-বছরের নভেম্বরেই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় ‘কিশোর কর্নেল সমগ্র’। বইটির ভূমিকা ‘কিছু কথা’য় সিরাজদা লিখেছিলেন– “কর্নেলের রহস্য কাহিনি লিখতে শুরু করেছিলাম বড়দের জন্য। তখন আমি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। হঠাৎ তাঁরা আনন্দমেলা নামে ছোটদের একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। সাইজ ছিল চটি বইয়ের মতো। শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একদিন আমায় ফরমাশ করলেন, ছোটদের জন্য একটা গল্প লিখে দে। ততদিনে আমার মাথায় কর্নেল ঢুকে বসে আছেন। নীরেনদা মুখে কিছু না-বললেও পত্রিকার সাইজ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম গল্পটা বড় করা চলবে না। লিখতে বসে কলম দিয়ে বেরিয়ে এলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। গল্পের নাম ছিল ‘টুপির কারচুপি’। ওইটুকু গল্পে জমজমাট রহস্য আর কর্নেলকে নিয়ে প্রায় একটা অসাধ্য সাধন করেছিলাম। মনে পড়ছে না কোনও একটা হিন্দি পত্রিকায় সেই গল্পটি ‘টোপি কী করতুত’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসাহ গেল বেড়ে। এর পর কর্নেল আমার ছোটদের জন্য লেখা অনেক গল্পেই ক্রমে জাঁকিয়ে বসলেন। শুকতারা, চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ, পক্ষীরাজ ইত্যাদি পত্রিকায় ক্রমশ কর্নেল ছোটদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। একবার কর্নেলের ফোন নম্বর দিতে আমার নিজের ফোন নম্বর দিয়ে প্রচণ্ড ঝামেলায় পড়েছিলাম। যখন তখন ছোটরা টেলিফোনে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। তারা সবাই রহস্যের কথা কর্নেলকে জানাতে চায়। আমার ফোন নম্বর অনেক তদ্বিরে বদল করে রেহাই পেয়েছিলাম এ বিপদ থেকে। এর পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ছোটদের জন্য লেখায় কর্নেল অনিবার্য হয়ে উঠলেন। ততদিনে আনন্দমেলার সাইজ গেছে বেড়ে। দু’ সংখ্যায় একটা করে উপন্যাস ছাপা হচ্ছে। নীরেনদার ফরমাশে একটা উপন্যাস লিখতে হল। তারপর একদিন নীরেনদা জানালেন, সত্যজিৎ রায় নাকি আমার লেখায় দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের লেখা একটি চিঠি আমার কাছে পৌঁছল। তিনি আমার লেখার প্রশংসা করে শারদীয় ‘সন্দেশ’-এর জন্য গল্প চেয়েছেন। কপাল ঠুকে লিখে ফেললাম ‘টাক এবং ছড়ি রহস্য’। শারদীয় সন্দেশ হাতে পেয়ে দেখি সত্যজিৎ রায় নিজেই গল্পের ছবি এঁকেছেন এবং তাঁর ছবিতে কর্নেলকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম।” এই লেখাটি ২০০৭ সালে দে’জ থেকে প্রকাশিত ‘কিশোর কর্নেল সমগ্র’র দ্বিতীয় খণ্ডে ছাপা হয়েছে। তারও অনেক আগে অবশ্য ১৯৮৯-এর বইমেলার সময় প্রকাশিত ‘কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস’-এর শেষ লেখাটি হল ‘টাক এবং ছড়ি রহস্য’।

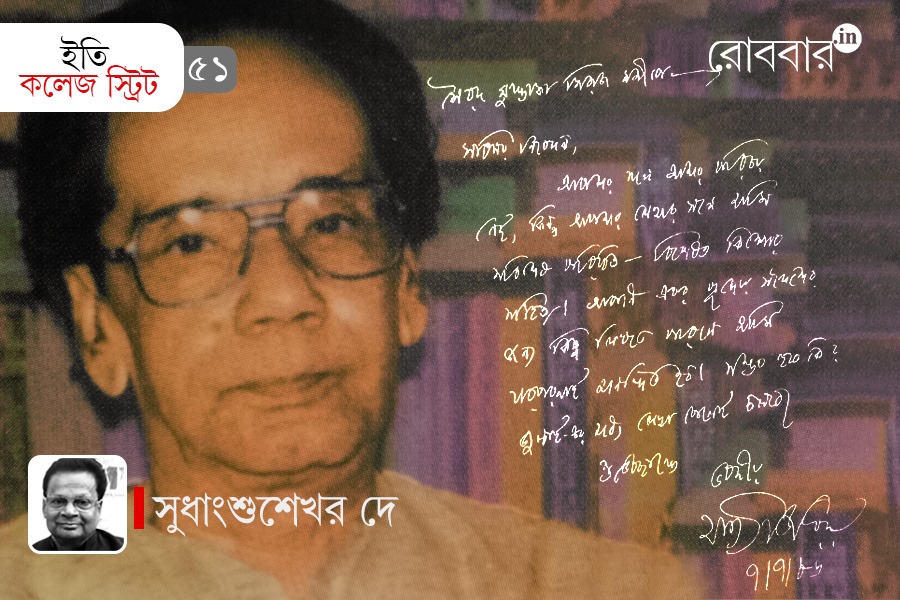

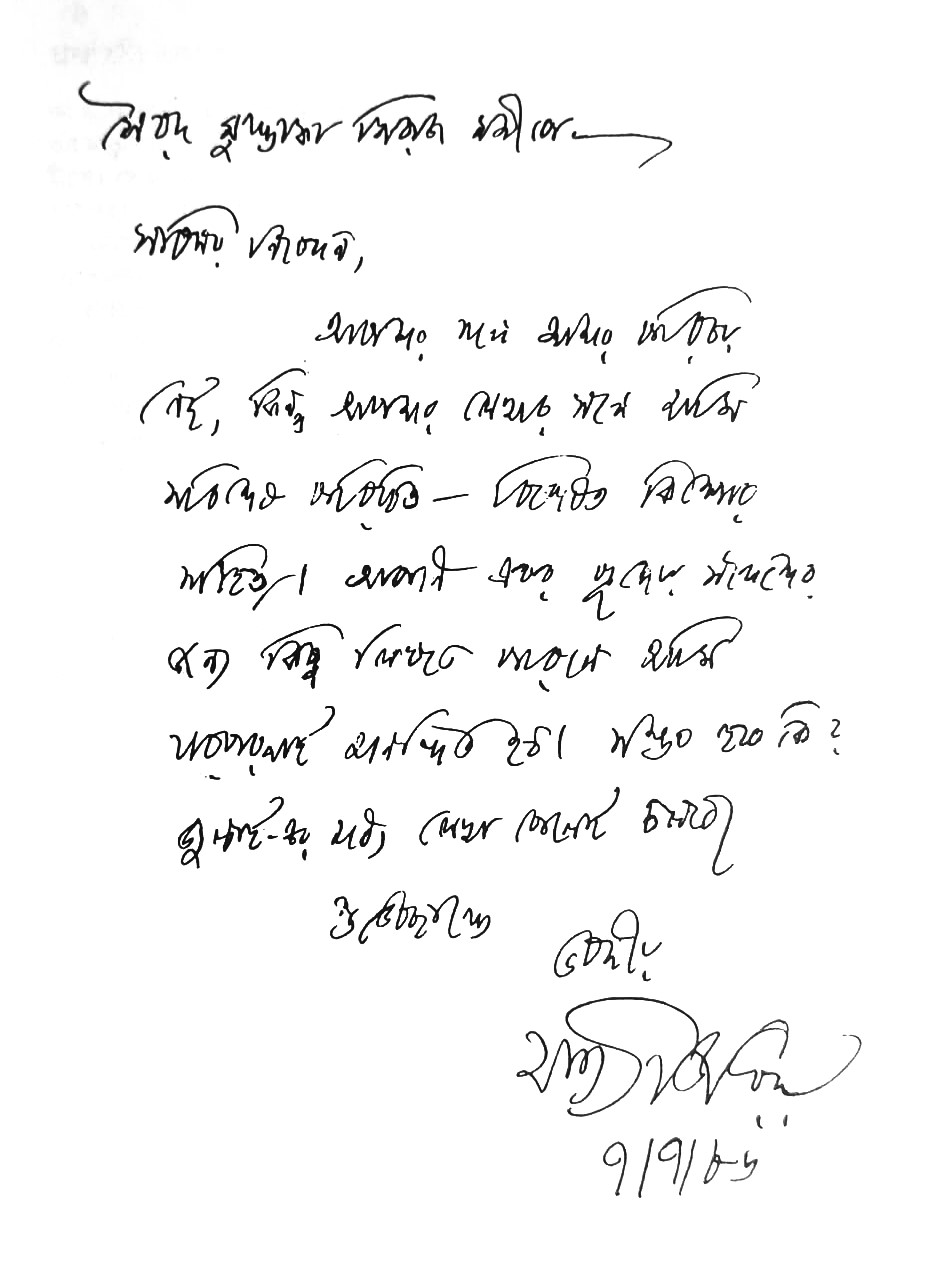

শারদীয় ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় লেখার জন্য সিরাজদাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সত্যজিৎ রায় একটি চিঠিতে লিখেছিলেন–

‘সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সমীপে–

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু আপনার লেখার সঙ্গে আমি সবিশেষ পরিচিত– বিশেষত কিশোর সাহিত্য। আপনি এবার পুজোয় সন্দেশের জন্য কিছু লিখতে পারলে আমি যারপরনাই আনন্দিত হব।

সম্ভব হবে কি? জুলাই-এর মধ্যে লেখা পেলেই চলবে।

শুভেচ্ছান্তে

ভবদীয়

সত্যজিৎ রায়

চিঠিটার কথা জানতে পেরে আমরা সত্যজিৎ রায়ের পরিবারের অনুমতিক্রমে ‘কিশোর কর্নেল সমগ্র’র প্রথম খণ্ডে ফ্যাক্সিমিলি ছেপেছিলাম।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……

পর্ব ৫০। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতে দিব্যেন্দুদার জীবনের দ্বিতীয় গল্পই বদলাতে হয়েছিল

পর্ব ৪৯। রবিশংকর বলের মতো উর্দু সাহিত্যের এত নিবিষ্ট পাঠক খুব কমই দেখেছি

পর্ব ৪৮। দেবেশ রায়ের যেমন ‘বৃত্তান্ত’, আফসার আমেদের তেমন ‘কিস্সা’

পর্ব ৪৭। বই বাঁধানো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই ‘মহাভুল’ শুধরে নিয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved