তোমার বসের স্বাধীনতা আছে কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার। তোমার স্বাধীনতা আছে চাকরি হারিয়ে উপোস করে মরার। আমেরিকার গণতন্ত্রে স্বাধীনতার কোনও অভাব নেই। বলা চলে, মার্কিন ডেমোক্রেসিতে স্বাধীনতার হরির লুট। আমেরিকানরা কিন্তু বাস্তবিক অর্থনৈতিক সমতা চায়নি। তাদের বোঝানো হয়েছে, আমেরিকার গণতন্ত্রে সবার সমান সুযোগ ওপরে ওঠার। চেষ্টা করলেই সুযোগ পাবে ওপরে ওঠার। আমেরিকা অফুরন্ত সুযোগের দেশ। আর সেখানেই আসল প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ছলনা।

৬৫.

কখনও কখনও বইও আমাকে খোঁজে। তাই বলছি, সেই কোন ছেলেবেলা থেকে আমার পড়ুয়া-ভাগ্যটা মন্দ নয়। আমার ভাগ্য জুড়ে বই এসেছে ঘনঘোর হয়ে। সেই কারণেই ভাগ্য আমাকে হয়তো অনেক দিক থেকে খালি করেছে। না-হলে বইয়ের জন্য জায়গা হবে কী করে? বই অবৈধ প্রেমিকার মতো। মোটে পছন্দ করে না ভিড়। সাংসারিক অর্থে আক্ষরিক ভাবেই তাই আমার অস্তিত্ব টিমটিম করছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়েও কোনও দিন শাখাপ্রশাখায় জমজমাট হতে পারলাম না। ক্রমিক নিঃসঙ্গতায় আরাম এবং পুষ্টি পেলাম। এবং একমাত্র নিশ্চয়তা পেলাম বই ও হুইস্কির স্বাদে, সান্নিধ্যে, সন্দীপনে। লাকি আমি। আমি যেমন বই খুঁজি। বইও আমাকে খোঁজে। খুঁজে পায় আমাকে শুঁড়িখানার আচ্ছন্ন আলোয়। তখন এ জীবন স্বপ্ন মনে হয়।

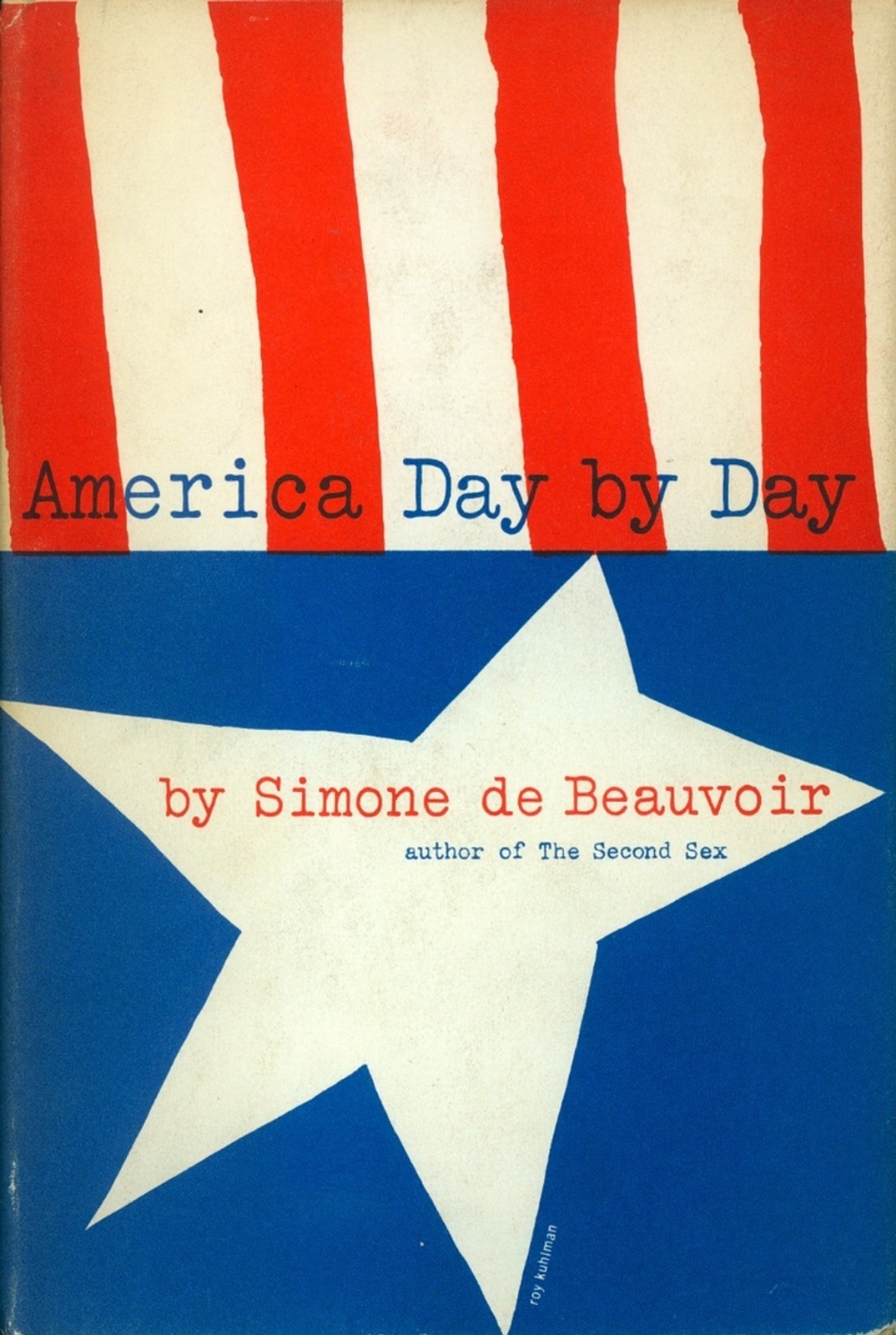

১৮ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় তরুণ ঢুকল হাতে নিয়ে বেমক্কা স্বপ্ন। বইটার নাম শুনেছি আমি। দেশে-বিদেশে খুঁজেছি। ফরাসি ভাষায় বেরিয়েছিল। তেমন সাড়া ফেলেনি। তারপর ইংরেজি অনুবাদ, কিন্তু তেমন চলেনি। সেই বই ঝলমল করছে আমার বইবন্ধু তরুণের হাতে। ‘America Day by Day by Simone de Beauvoir’। সবে বেরিয়েছে পেঙ্গুইন ভিনটেজ ক্লাসিকস্ রূপে। ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন ক্যারল কসম্যান। সিমোনের এই বইটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার শুরুতে ডগলাস ব্রিংকলে লিখছেন, ‘A forgotten gem by Simone de Beauvoir, long out of print’।

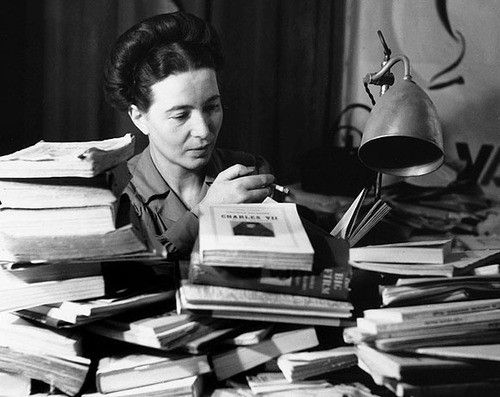

এক সপ্তাহের কিছু বেশি সময় ৩৯২ পাতার এই বইটার সঙ্গে সহবাস করলাম। এই বই যখন খুশি, যেখান থেকে খুশি পড়া যায়। যে কোনও পাতাই প্রথম পাতা। কত যে মৌলিক ভাবনার ফল্গুধারা। প্রকাশের কত রকমের শহুরে তির্যকতা। কী ঝলমলে রসবোধ। মনন ও ভাষার কী বিরল বুনন। কী অনর্গল বিন্যাসের বৈদগ্ধ।

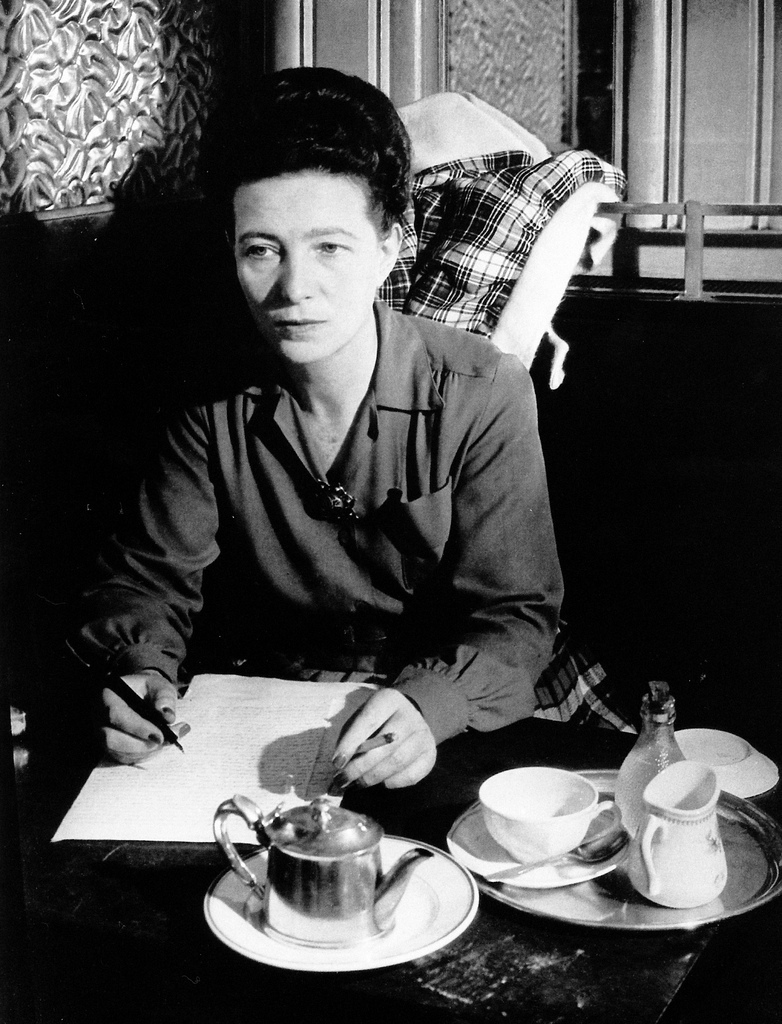

১৯৪৭ সালে ৩৯ বছরের সিমোন প্রথম আমেরিকায় গেলেন। চার মাসের জন্যে। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। ফিরলেন মে মাসে। আমেরিকার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই। আমেরিকা কেমন দেশ দেখতে এবং জানতে গিয়েছিলেন। ঝড়ের বেগে ঘুরে ছিলেন। এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে। নিউ ইয়র্ক থেকে হলিউড। নিউ মেক্সিকো, টেক্সাস, লুইসিয়ানা, ওয়াশিংটন ডিসি। ঘোড়ায় চড়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন খাদের পাশে। নিউ অরলিনস্-এ জ্যাজ। শিকাগোর নাইট ক্লাব। শুধু দেখছেন। চিনছেন। আর লেখার টেবিলে বসে লিখে চলেছেন ভাবনার ডায়েরি। যাকে ‘জার্নাল’ বলাই ভালো। প্রথম ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হল সেই জার্নাল। কিন্তু তেমন সাড়া ফেলেনি। দু’-বছর পরে সিমোনের ‘দি সেকেন্ড সেক্স’ বইটা বেরনোর পরে সেই সময়ের প্রথম সারির চিন্তক বলে চিহ্নিত হলেন সিমোন। তার আগে সিমোন ছিলেন সাধারণের চোখে ‘more of a cafe society curiosity than a feminist trailblazer’। ১৯৫২ সালে প্রথম প্রকাশিত হল সিমোনের জার্নাল, ইংরেজি ভাষায়: ‘আমেরিকা ডে বাই ডে’। তখনও এই বই তেমন কদর পেল না। ‘But with the passage of time, America Day by Day emerges as a supremely erudite American road book’, জানাচ্ছেন ডগলাস ব্রিংকলে। আগেই বলেছি এই বইটার মজা হল, যেখান থেকে খুশি পড়া যায়। সময় কাটানোর জন্যে একেবারে পারফেক্ট বন্ধু বই।

২৮৮ পাতায় ১৯ এপ্রিল তাঁর জার্নালে আমেরিকার গণতন্ত্র প্রসঙ্গে সিমোন: In the morning paper I come across an event that seems significant. The black singer Paul Robson was supposed to give a recital in Peoria: at the last minute the concert was cancelled on the pretext that Robson is a communist. The authorities insist that they didn’t refuse to give him access to the hall because he’s black but because he’s a communist. এর পরে সিমোন লিখছেন, এক আমেরিকান বন্ধু তাঁকে বলেছেন, “Our democracy is nothing more than a pseudo democracy. The word ‘freedom’ is devoid of all content. The individual has no more rights; he’s at the mercy of arbitrary wills”। সেটা ছিল ১৯৪৭-এর আমেরিকা। ২০২৫-এর আমেরিকাও কি কিছু ক্ষমতাবান ধনী মানুষের খেয়াল মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে না? তবু আমেরিকানরা ভাবে, তারা গণতন্ত্রের স্বাধীনতা ভোগ করছে– লিখছেন সিমোন, আমেরিকান গণতন্ত্রের অন্তরের কথা, তাঁর জার্নালে, এই ভাষায়: “Everybody is free, yet if a citizen is considered Red, he will be fired from the civil service in the name of the general interest; on the other hand, private employers will refuse to hire him: It’s their right; everybody is free. And the citizen also finds himself free, to be Red and to die of hunger. Most citizens are free only to the extent that they submit, which is the most abstract of freedoms.”

কী সহজ তীর্যকতা সিমোনের। সবাই সেখানে স্বাধীন। তোমার স্বাধীনতা আছে কমিউনিস্ট হওয়ার। তোমার বসের স্বাধীনতা আছে কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার। তোমার স্বাধীনতা আছে চাকরি হারিয়ে উপোস করে মরার। আমেরিকার গণতন্ত্রে স্বাধীনতার কোনও অভাব নেই। বলা চলে, মার্কিন ডেমোক্রেসিতে স্বাধীনতার হরির লুট। আমেরিকানরা কিন্তু বাস্তবিক অর্থনৈতিক সমতা চায়নি। তাদের বোঝানো হয়েছে, আমেরিকার গণতন্ত্রে সবার সমান সুযোগ ওপরে ওঠার। চেষ্টা করলেই সুযোগ পাবে ওপরে ওঠার। আমেরিকা অফুরন্ত সুযোগের দেশ। আর সেখানেই আসল প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ছলনা। লিখছেন সিমোন: “But this is just where the deception begins. Now the New World is as fixed as the Old, society has lost its mobility, money is kept in a few hands and the worker’s tasks are carefully defined. Opportunities, too, are limited. The individual does not begin with an open future; his place in the machinery defines the course of his whole life.”

এইবার এক আশ্চর্য ঘটনা। এবং এই ঘটনার সঙ্গে আমেরিকান গণতন্ত্রের একটা অন্তর-রূপের সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া সিমোনের লেখার টেবিলটার কাজ। লেখার টেবিলের ম্যাজিক মহিমা ছাড়া এই নিহিত লিংক বা সংযোগ কি ধরতে পারতেন সিমোন?

সিমোন গিয়েছেন একটা পার্টিতে। এবং কে নেই সেই পার্টিতে? এবার পড়ুন সিমোনের তির্যক ভাষায় সেই গ্রেট পার্টির বর্ণনা:

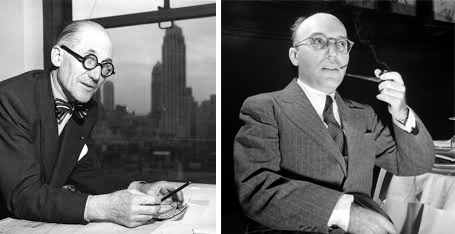

I go to a big party. Among guests are Le Corbusier, Kurt Weill, and Mart Connelly, the author of The Green Pastures, and so many important critics, musicians, writers and actors are pointed out to me that I don’t know where to turn my head.

এর পরে ঘটছে সেই ঘটনা, যে ঘটনা তুলে ধরছে আমেরিকান গণতন্ত্রের ভিতরের রূপ:

But I am saved from embarrassment by the arrival of the most illustrious of the Hollywood stars, Charlie Chaplin. From the moment he arrives, there’s no question of anyone talking with anyone else. A circle forms around him, and he talks for three hours non-stop.

এইবার সিমোনের নির্মম তির্যক বিদ্রুপ। মনে রাখার মতো সিমোনের এই দৃষ্টি ও ভাবনা। আমার তো মনে হয়, এই জায়গাটা ওঁর লেখার টেবিলের অবিকল্প অবদান:

There are only two women who stay well outside the circle, seated dejectedly in a corner: Chaplin’s wife who is pregnant as usual and her friend.

কী ব্রিলিয়ান্ট খোঁচা বলুন তো! চ্যাপলিন এখন খুব বুড়ো। লিখছেন সিমোন: His hair is completely white and in his ageing face only the eyes and the smile remain young.

তাতে কী? আমেরিকান গণতন্ত্রে স্বাধীনতার অভাব নেই। আমেরিকায় কোনও স্বামী বুড়ো থুরথুরে হতেই পারে। তাই বলে তার স্ত্রীর ঘনঘন পেটে বাচ্চা আনার স্বাধীনতা থাকবে না?

এরপর সিমোনের আরও এক মর্মান্তিক খোঁচা। তাঁর লেখার টেবিল তাঁকে ঠিক সময়ে মনে করিয়ে দিয়েছে চ্যাপলিনের স্ত্রীটি কার মেয়ে! মনে রেখো, ওর বাপ বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ও’ নীল! ওর দুঃখ বোঝো? সেই স্বাধীন মেয়ে চ্যাপলিনের চাপ সহ্য করে কীভাবে বেঁচে আছে? সবসময় ওকে প্রেগনেন্ট থাকতেই হয়:

The daughter of the playwright Eugene O’ Neill she had a brilliant youth; now she seems crushed by the weight of their conjugal glory.

এইবার আমেরিকান ফ্রিডম এবং ডেমোক্রেসির উপর সিমোনের খাঁড়ার ঘা:

It seems that even in her husband’s absence, she maintains the self effacing and submissive attitude of an Arab wife.

শেষে একটাই অনুরোধ। এই বই তারিয়ে তারিয়ে পড়ুন। পাতায় পাতায় মণিমুক্ত। রসের ধারা। হিউমার। উইট। ঠাট্টা। চোখমারা ইঙ্গিত। এক ফরাসি বিদগ্ধ মেয়ের উজ্জ্বল মনের ছিপছিপে ছেনালি। আমি খুব উপভোগ করছি।

…………………….. পড়ুন কাঠখোদাই-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ৬৪: খেলা শেষ করার জন্য শেষ শব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন জেফ্রি আর্চার

পর্ব ৬৩: সহজ ভাষার ম্যাজিক ও অবিকল্প মুরাকামি

পর্ব ৬২: জীবন তিক্ত এবং আশা করা ভুল, এই দর্শনই বিশ্বাস করেন ক্রাজনাহরকাই

পর্ব ৬১: লন্ডনে ফিরে এলেন অস্কার ওয়াইল্ড!

পর্ব ৬০: পাপ ও পুণ্যের যৌথ মাস্টারপিস

পর্ব ৫৯: মাতৃভক্তির দেশে, মাকে ছেড়ে যাওয়ার আত্মকথন

পর্ব ৫৮: চিঠিহীন এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রণয়লিপি

পর্ব ৫৭: লেখার টেবিল কি জানে, কবিতা কার দান– শয়তান না ঈশ্বরের?

পর্ব ৫৬: প্রেমের নিশ্চিত বধ্যভূমি বিয়ে, বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখার টেবিল জানে সেই নির্মম সত্য

পর্ব ৫৫: জুলিয়া রবার্টসকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল একটি বই, একটি সিনেমা

পর্ব ৫৪: আপনার লেখার টেবিল নেই কেন মানিকদা?

পর্ব ৫৩: পুরুষরা যে কতদূর অপদার্থ, ড্রেসিং টেবিলের দেখানো পথে মেয়েরা প্রমাণ করে দেবে

পর্ব ৫২: একটাও অরিজিনাল গল্প লেখেননি শেক্সপিয়র!

পর্ব ৫১: প্রমথ-ইন্দিরার মতো প্রেমের চিঠি-চালাচালি কি আজও হয়?

পর্ব ৫০: হাজার হাজার বছর আগের পুরুষের ভিক্ষা এখনও থামেনি

পর্ব ৪৯: কুকথার রাজনীতিতে অমরত্বের স্বাদ পেয়েছেন জর্জ অরওয়েল

পর্ব ৪৮: টেবিলই ওকাম্পোর স্মৃতি, আত্মজীবনীর ছেঁড়া আদর

পর্ব ৪৭: শেষ বলে কিছু কি থাকতে পারে যদি না থাকে শুরু?

পর্ব ৪৬: যে টেবিলে দেবদূত আসে না, আসে শিল্পের অপূর্ব শয়তান

পর্ব ৪৫: ফ্রেডরিক ফোরসাইথকে ফকির থেকে রাজা করেছিল অপরাধের পৃথিবী

পর্ব ৪৪: আম-বাঙালি যেভাবে আমকে বোঝে, দুই আমেরিকান লেখিকা সেভাবেই বুঝতে চেয়েছেন

পর্ব ৪৩: দু’পায়ে দু’রকম জুতো পরে মা দৌড়ে বেরিয়ে গেল, ইবতিসম্-এর উপন্যাসের শুরু এমনই আকস্মিক

পর্ব ৪২: অন্ধকার ভারতে যে সিঁড়িটেবিলের সান্নিধ্যে রামমোহন রায় মুক্তিসূর্য দেখেছিলেন

পর্ব ৪১: বানু মুশতাকের টেবিল ল্যাম্পটির আলো পড়েছে মুসলমান মেয়েদের একাকিত্বের হৃদয়ে

পর্ব ৪০: গোয়েটের ভালোবাসার চিঠিই বাড়িয়ে দিয়েছিল ইউরোপের সুইসাইড প্রবণতা

পর্ব ৩৯: লেখার টেবিল বাঙালির লাজ ভেঙে পর্নোগ্রাফিও লিখিয়েছে

পর্ব ৩৮: বঙ্গীয় সমাজে বোভেয়ার ‘সেকেন্ড সেক্স’-এর ভাবনার বিচ্ছুরণ কতটুকু?

পর্ব ৩৭: ভক্তদের স্তাবকতাই পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-কীর্তি স্থায়ী হতে দেয়নি, মনে করতেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী

পর্ব ৩৬: একাকিত্বের নিঃসঙ্গ জলসাঘরে মারিও ভার্গাস লোসা যেন ছবি বিশ্বাস!

পর্ব ৩৫: জীবনের বাইশ গজে যে নারী শচীনের পরম প্রাপ্তি

পর্ব ৩৪: যা যা লেখোনি আত্মজীবনীতেও, এইবার লেখো, রাস্কিন বন্ডকে বলেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৩৩: ফিওনার সেই লেখার টেবিল মুছে দিয়েছিল মেয়েদের যৌনতা উপভোগের লজ্জারেখা

পর্ব ৩২: বাঙালি নয়, আন্তর্জাতিক বাঙালির সংজ্ঞায় স্পিভাক এসে পড়বেনই

পর্ব ৩১: প্রতিভাপাগল একটি বই, যাকে দিনলিপি বলে সামান্য করব না

পর্ব ৩০: পতিতালয়ের সেই লেখার টেবিল জাগিয়ে তুলেছিল ইসাবেলের হৃদয়-চেতনা

পর্ব ২৯: পাথরে প্রাণ আনে যে টেবিলের স্পর্শ

পর্ব ২৮: নিজের টেবিলকে কটাক্ষ করি, কেন অ্যানে মাইকেলসের মতো লিখতে পারি না?

পর্ব ২৭: নারীর রাগ-মোচনের কৌশল জানে মিলান কুন্দেরার লেখার টেবিল!

পর্ব ২৬: ভালোবাসা প্রকাশের সমস্ত শব্দ পেরিয়ে গিয়েছিল এলিয়টের লেখার টেবিল

পর্ব ২৫: যে টেবিলে জন্ম নেয় নগ্নতা আর যৌনতার নতুন আলো

পর্ব ২৪: প্রেমের কবিতার ভূত জন ডানকে ধরেছিল তাঁর উন্মাদ টেবিলে, মোমবাতির আলোয়

পর্ব ২৩: যে টেবিল আসলে বৈদগ্ধ আর অশ্লীলতার আব্রুহীন আঁতুড়ঘর!

পর্ব ২২: মহাবিশ্বের রহস্য নেমে এসেছিল যে টেবিলে

পর্ব ২১: গাছ আমাদের পূর্বপুরুষ, লেখার টেবিল বলেছিল হোসে সারামাগোকে

পর্ব ২০: টেবিলের কথায় নিজের ‘হত্যার মঞ্চে’ ফিরেছিলেন সলমন রুশদি

পর্ব ১৯: প্রতিভা প্রশ্রয় দেয় অপরাধকে, দস্তয়েভস্কিকে শেখায় তাঁর লেখার টেবিল

পর্ব ১৮: বিবেকানন্দের মনের কথা বুঝতে পারে যে টেবিল

পর্ব ১৭: ‘গীতাঞ্জলি’ হয়ে উঠুক উভপ্রার্থনা ও উভকামনার গান, অঁদ্রে জিদকে বলেছিল তাঁর টেবিল

পর্ব ১৬: যে লেখার টেবিল ম্যাকিয়াভেলিকে নিয়ে গেছে শয়তানির অতল গভীরে

পর্ব ১৫: যে অপরাধবোধ লেখার টেবিলে টেনে এনেছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

পর্ব ১৪: লেখার টেবিল গিলে নিচ্ছে ভার্জিনিয়া উলফের লেখা ও ভাবনা, বাঁচার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা

পর্ব ১৩: হ্যামনেট ‘হ্যামলেট’ হয়ে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল, জানে সেই লেখার টেবিল

পর্ব ১২: রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিল চিনতে চায় না তাঁর আঁকার টেবিলকে

পর্ব ১১: আর কোনও কাঠের টেবিলের গায়ে ফুটে উঠেছে কি এমন মৃত্যুর ছবি?

পর্ব ১০: অন্ধ বিনোদবিহারীর জীবনে টেবিলের দান অন্ধকারের নতুন রূপ ও বন্ধুত্ব

পর্ব ৯: বুড়ো টেবিল কিয়ের্কেগার্দকে দিয়েছিল নারীর মন জয়ের চাবিকাঠি

পর্ব ৮: অন্ধকারই হয়ে উঠলো মিল্টনের লেখার টেবিল

পর্ব ৭: কুন্দেরার টেবিলে বসে কুন্দেরাকে চিঠি

পর্ব ৬: মানব-মানবীর যৌন সম্পর্কের দাগ লেগে রয়েছে কুন্দেরার লেখার টেবিলে

পর্ব ৫: বিয়ের ও আত্মহত্যার চিঠি– রবীন্দ্রনাথকে যা দান করেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৪: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিল আর তারাপদ রায়ের খাট, দুই-ই ছিল থইথই বইভরা

পর্ব ৩: টেবিলের গায়ে খোদাই-করা এক মৃত্যুহীন প্রেমের কবিতা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved